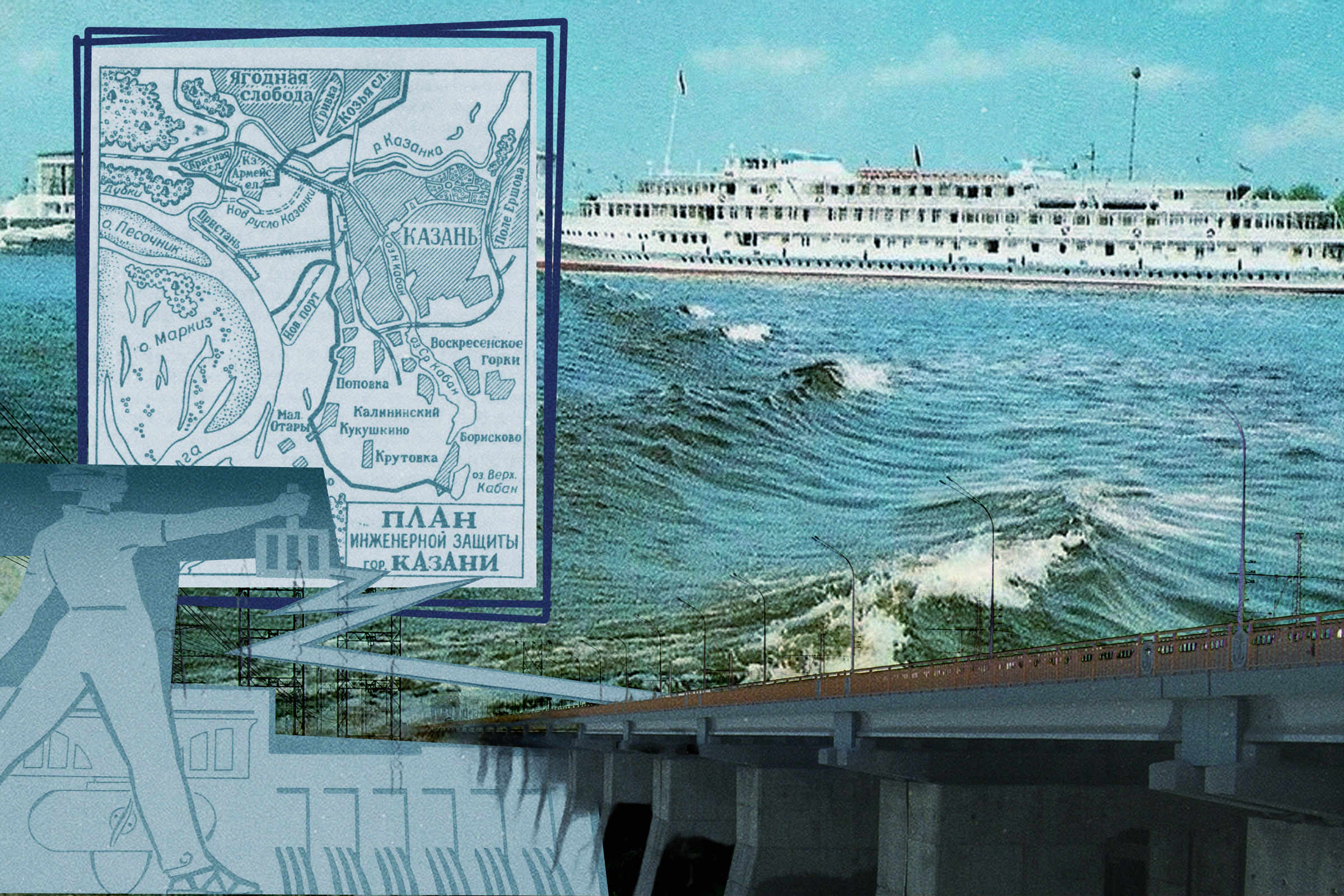

Весна 1957 года изменила Казань навсегда. Из-за строительства ГЭС и плотины в районе Самары Волга затопила улицы, острова и целые населенные пункты в пределах города и рядом с ним. Раз в несколько лет, когда вода убывает, казанцы могут увидеть следы почти забытой истории.

Постоянный эксперт Enter краевед Марк Шишкин решил в нее углубиться и составил краткий словарь. Читайте, где находился старый речной порт, что скрывает набережная Казанки, чем был известен затопленный остров Маркиз и откуда взялась булыжная мостовая рядом с «Локомотивом».

Почему говорить о затопленной Казани лучше в формате словаря

Первые новости о строительстве гидроэлектростанции и плотины в районе Куйбышева (так в советский период называлась Самара, — прим. Марка Шишкина) дошли до Казани еще в 1930-е. Тогда широко обсуждался проект Большой Казани как нового благоустроенного социалистического города, и приближение Волги к городу рассматривалось в этом контексте. Казанка и Булак должны были стать полноводными и судоходными, а ущерб от ежегодных весенних паводков — прекратиться.

Нападение Германии на СССР отодвинуло эти планы. Но уже с начала 1950-х в Казани начали строить новый речной порт и систему защитных дамб. Волжская вода в весенний паводок 1957 года пришла, чтобы больше никуда не уходить. Казанка, прежде огибавшая Адмиралтейскую слободу с севера, изменила русло и тоже разлилась навсегда. «Водополье», когда по улицам Забулачья плавали на лодках, больше не повторялось. Население затопленных территорий перемещалось на новые места по соседству или ехало осваивать огромный район индивидуальных домов Новое Караваево на севере города.

Вместе с этим под водой остались целые населенные пункты и улицы, а с ними множество культурных и экономических явлений, которые составляли часть повседневности казанцев. Сегодня от этих явлений остались только смутные воспоминания, некоторые факты — совершенно забылись, а другие, наоборот, обросли домыслами. Исправить эту ситуацию призван этот краткий словарик затопленной Казани.

А — Аракчинский затон

Поселки Старое и Новое Аракчино в Кировском районе, выросшие из старинных деревень, и сейчас есть на карте Казани. Но под водой Куйбышевского водохранилища скрылся Аракчинский затон.

До затопления берега Волги выглядели совершенно иначе. Вдоль них было много заводей, проток и пойменных озер. А длинный залив возле Старого и Нового Аракчина параллельно руслу вплоть до 1950-х использовали для зимней стоянки целого каравана речных судов, где их приводили в порядок перед следующей навигацией. Судоремонтники и другие речники жили рядом — в одноименном Аракчинскому затону поселке.

Аракчинский затон оставил интересный след в местной топонимике. В 1930-е годы его официально называли затоном имени Разумова в честь первого секретаря Татарского обкома партии Михаила Осиповича Разума. Вокруг Разумова тогда сложился целый местный «культ личности»: его портреты с мудрыми цитатами украшали передовицы республиканских газет, его же именем называлась одна из фабрик. После расстрела Разумова в 1937 году затону вернули историческое название.

Б — Бакалда

Слово «бакалда» происходит от татарского «бака» — «лягушка», а в русском языке означает озеро в пойме реки, оставшееся от разлива. В Казани так называли местность, от которой сейчас остался лишь небольшой островок. Чтобы добраться до Бакалды, нам бы пришлось пересечь фарватер современного Речного порта в сторону противоположного берега Волги — до 1957 года там была суша.

Бакалда была основным речным портом Казани до 1840-х, но с развитием пароходства стала неудобной. Поэтому за Адмиралтейской слободой при впадении старого русла Казанки в Волгу построили новый порт Дальнее Устье. Но Бакалда тоже продолжала функционировать. В современной краеведческой литературе так часто путают Бакалду и Дальнее Устье, что казанский историк Сергей Белов даже написал статью с подробным объяснением, почему так делать не надо.

Сначала в Бакалду приходили только парусные суда, а на Дальнее Устье — пароходы, но со временем пароходы стали причаливать и в Бакалде. Уже в ХХ веке связь пристаней с городом обеспечивалась Бакалдинской веткой железной дороги.

Перечень товаров, которые поставлялись в Казань через Бакалду, подробно расписал краевед Константин Евлентьев в «Записках императорского экономического общества» за 1855 год: «Предметы привозной торговли здесь суть: сахар (из Санкт-Петербурга), соль илецкая каменная (из губернского города Самары) и преимущественно эльтонская мелкая (из Камышина), вино кизлярское из Астрахани, свежий виноград, низовая пшеница (из Самары, Саратова, Хвалынска, Вольска и других мест). Осенью сюда пригоняются низовые яблоки и арбузы, сверху сплавляется строевой и дровяной лес. Из Нижегородской ярмарки, через Бакалдинскую пристань в город Казань идут всевозможные товары». Казанцы продавали здесь прежде всего мыло и кожевенные товары: как выделанные, так и сырые.

Для размещения гостей на Бакалде в середине XIX века действовала гостиница «Кронштадт». Важным государственным институтом была Бакалдинская водяная контора, которая проверяла документы у судов и собирала пошлины.

В 1867 году Бакалда оказалась в центре литературной полемики. Казанский бытописатель Владимир Невельский издал тогда книгу «Казанские захолустья и трущобы», на что откликнулась газета «Справочный листок города Казани», издаваемая археологом Сергеем Шпилевским. Автор статьи в «Листке» упрекал Невельского, что тот показал недостаточно казанского колорита, и предложил свой рассказ о районе казанских пристаней.

По свидетельству «Справочного листка», на Бакалде в 1867 году насчитывалось 15 трактиров, около 20 кабаков, а также цирюльни и курени — ночлежные дома для рабочих. «Все рабочие на Бакалде как мужчины, так и женщины ведут себя довольно вольно и мало соблюдают между собой приличий. Частенько между этими людьми, занимающимися нагрузкой и разгрузкой судов, слышен веселый смех, пошлая любезность, всякого рода ругань и замечаются сальные выходки. Но нет худа без добра, и здесь между пошлым встречаются иногда и тонкая острота и неподдельный юмор. Самое главное, что только служит к успешному ходу работ, так это постоянно ровное и спокойное настроение рабочих», — так автор характеризовал нравы Бакалды.

В — Вторая Подлужная

Вместе с Волгой существенно изменилась береговая линия ее притока — Казанки. Пойма реки, которая раньше затапливалась каждую весну, превратилась в большой мелководный лиман.

Вдоль Казанки и сейчас идет улица Подлужная. В старину это была Подлужная слобода с несколькими кожевенными заводами. В первой половине ХХ века параллельно нынешней улице ближе к реке шли улицы Вторая Подлужная и Подлужная Набережная. Обе улицы были отселены и упразднены при постройке водохранилища. Еще в 1990-е рядом с пляжем под Фуксовским садом в зарослях можно было увидеть остатки заброшенных построек.

В 2010-е годы назад береговая линия снова изменилась, и теперь по территории Второй Подлужной и Набережной Подлужной проходит набережная Казанки.

Ж — Жерновой остров

До распространения автотранспорта лошади были главной силой на междугородных дорогах и городских улицах. А еще во многих дворах у горожан жили коровы и козы, дававшие молоко на стол. Чтобы прокормить всю эту фауну, требовались немалые запасы сена, поэтому важной частью городского хозяйства были сенокосные луга.

Пойма Волги, затапливаемая каждую весну, создавала отличные условия для полевых растений, поэтому здесь еще в ханские времена был Царев луг, где паслись табуны лошадей. А в XIX и начале ХХ века одним из ценных активов Казани был Жерновой остров — угодье между Волгой и протокой Соляная Воложка недалеко от упраздненного села Большие Отары и деревни Матюшино. Еще в XVII столетии этот участок пожаловали ямщикам, отвечавшим за почтовую и транспортную связь между Казанью и другими городами, поэтому второе название Жернового острова — Ямские луга.

В начале ХХ века Жерновой остров давал городу больше 10 000 пудов сена за лето. После революции сенокосное угодье отошло к Казанскому институту сельского хозяйства и лесоводства (ныне Казанский государственный аграрный университет — прим. Марка Шишкина) и служило местом, где ученые проводили исследования, а студенты проходили практику.

М — Маркиз

Представьте, что напротив Казани посреди Волги лежит большой остров, куда каждые выходные отправляются тысячи казанцев, чтобы днем купаться, а с наступлением темноты весело проводить время на вечеринках. Именно так бы выглядел остров Маркиз, если бы большая часть его не ушла под воду. Конечно, часть острова сохранилась, но значимой роли в жизни города этот небольшой отрезок уже не играет.

История острова довольно долгая. Именно с Маркизом ассоциируют Гостиный остров, где был главный казанский торг во времена ханства. Гостями в старину называли крупных торговцев. Русские гости продавали на острове соль, татарские и восточные — товары с Нижней Волги и Каспия. Здесь же шла торговля лучшей рыбой. Удобно, близко к городу, и иностранцев за городские стены не обязательно пускать.

Нынешнее название остров получил от титула маркизов Паулуччи, которым принадлежал и сам он, и земли на правом берегу Волги. На карте 1911 года это место так и подписано — остров Маркизы Паулуччи. Семейство Паулуччи происходило из итальянской Модены, а родоначальник российской ветви Филипп Паулуччи эмигрировал из Италии в эпоху Наполеоновских войн. Маркиза с карты — это жена его сына и племянница убийцы Лермонтова, Елизавета с девичьей фамилией Мартынова. Сейчас богатой историей этой династии и сохранением ее наследия занимается краевед Лариса Лукьянова.

В советский период на острове открылся Городок палаток — прототип современных кемпингов и глэмпингов. Он был очень востребован у казанцев в период индустриализации, когда люди жили небогато и большую часть времени посвящали изматывающему труду. В среднем загруженность Городка палаток составляла до 10 000 человек, а в пиковые периоды — до 20 000 человек.

Чтобы добраться до Маркиза, ехали через Адмиралтейскую слободу на трамвае до Дальнего Устья, а там садились на катера и пароходы. Естественно, при такой популярности на переправе возникали очереди, о чем каждое лето писала казанская пресса. Преодолев трудности в пути, отдыхающие получали набор услуг для комфортного отдыха в ту трудную эпоху. На Маркизе были танцевальная площадка, летний театр, киоски с прохладительными напитками, мороженщики и лотки с кондитерскими изделиями.

«Остров встречает гостей шумящей свежей зеленью, веселыми аттракционами, спортивными играми. На всех четырех волейбольных площадках тотчас же появляются команды игроков. Немного подальше, под смех и реплики собравшихся, идет сражение мешками. На турнике, кольцах, качелях, игре в «в удочки», бросании колец, беге тысячи — тысячи отдыхающих испытывают свою ловкость, силу и сноровку», — сообщала газета «Красная Татария» летом 1935 года.

Н — Новая дамба

Раз в несколько лет уровень воды в Куйбышевском водохранилище падает, из-под воды открывается старинная каменная мостовая затопленной дороги. И сразу толпы казанцев устремляются туда через пляж «Локомотив», лодочную станцию и песчаные острова, чтобы прикоснуться к тайне и сделать фото.

На самом деле никакой тайны в этой мостовой нет, и возраст ее гораздо меньше, чем хотелось бы верить. Это Новая дамба, которую окончательно достроили всего лишь в 1914 году.

Новая дамба решила давно назревший вопрос связи центра Казани с главным речном портом на Дальнем Устье. Основной путь к устьинским пристаням шел от современной улицы Московской, через Адмиралтейскую дамбу (ныне Кировскую — прим. Марка Шишкина) и далее через Адмиралтейскую слободу. Но это был весьма большой крюк. К тому же, с 1894 года в центр города пришла железная дорога и грузопоток увеличился.

Первый альтернативный маршрут до Устья среди заливных лугов, проток и песков получил название Банарцевская дамба по фамилии купца Николая Банарцева, который, заседая в Городской Управе (тогдашний Исполком, — прим. Марка Шишкина), курировал волжские пристани. Но Банарцевская дамба получилась слишком узкой — всего шесть метров — и низкой, а во время разлива оказывалась под водой.

1911 год был неурожайным, и крестьяне уходили в Казань за пропитанием. По существовавшей тогда практике были открыты общественные работы, где каждый мог заработать себе кусок хлеба. В ходе них построили Новую дамбу, которая вела от Посадской (ныне ул. Тази Гиззата, — прим. Марка Шишкина) до Дальнего Устья. В 1913 году город принял объект, но он оказался не вполне готовым. Чтобы замостить дорогу и тротуары, использовали булыжник с разобранной Банарцевской дамбы. Именно по этим камням сегодня ходят любители истории и эффектных кадров.

Наличие Новой дамбы повлияло и на транспортный поток в центре Казани. Сегодняшняя улица Тази Гиззата — это довольно тихий участок дорожного движения в Забулачье, который упирается в железнодорожные пути. Но раньше было совсем не так. «Улица Тази Гиззата — одна из самых напряженных грузовых магистралей Казани. С утра до ночи по ней непрерывным потоком движутся колонны автомобилей», — говорилось в газетной заметке «Советской Татарии» за 1956 год. После открытия нового речного порта за Ново-Татарской слободой роль волжских ворот и автомобильный трафик забрала на себя улица Татарстан.

О — Отары (Большие и Малые)

Строительство водохранилищ на Волге сопровождалось массовым переселением жителей из населенных пунктов, попавших в зону затопления. Сотни городов, сел и деревень прекратили свое существование. Самый известный пример в Татарстане — затопленный город Спасск, жителей которого переселили в село Болгары. Поэтому, кстати, сейчас город Болгар является центром Спасского района.

Аналогичная участь коснулась и населенных пунктов, теперь входящих в черту Казани. Отары в Приволжском районе — на самом деле новый населенный пункт, куда переселили жителей из упраздненных села Большие Отары и деревни Малые Отары.

Большие Отары были значительно южнее современного поселка. Их первое упоминание относится к XVI веку, а сейчас на территории Больших Отар располагаются садоводческие товарищества у протоки Подувалье. Малые Отары появились во второй половине XVIII века и находились севернее — в районе современной улицы Поперечно-Магистральной.

Переселению подверглись и жители соседней деревни Старое Победилово, но этот населенный пункт упразднен не был.

У — Устье

Пивные, трактиры, гостиницы, шум, толчея — вся атмосфера старого порта была в Казани на Дальнем Устье, о чем сохранилось немало фотосвидетельств. Краевед Константин Евлентьев насчитал летом 1855 года на Устье 49 заведений, в числе которых 23 мелочных лавки со всякой всячиной, пять харчевен, одна питейная выставка. «При устьинской пристани образовалась целая слободка из трех линий гостиниц, складов и лавок», — писал об этом же месте краевед Николай Загоскин в 1895 году. Казанцы ездили на Устье, даже если им было не надо на пароход. Летом — за фруктами, а по весне — смотреть ледоход на Волге.

«По дамбе, соединяющей город с Адмиралтейской слободой, а затем по Московской — главной улице слободы устремлялся поток людей. Шли пешком, ехали на трамвае, на извозчиках. Весь берег Волги с утра до вечера был занят любопытными. В те времена лед на реке не взрывали, и ледоход представлял собой грандиозное зрелище. Толстый лед с треском ломался под напором прибывавшей воды. От этого на реке стоял такой сильный грохот, что на берегу разговаривать было невозможно», — вспоминал свое казанское детство физик Вячеслав Завойский, младший брат более известного академика Евгения Завойского.

Но у пристаней в устье Казанки был существенный недостаток: они зависели от сезонных колебаний уровня воды. Дальнее Устье, принимавшее корабли летом и осенью, было основным портом. Каждую весну, когда Волга и Казанка разливались, порт приходилось переносить в район Петрушкина разъезда, где было Ближнее Устье. Грузы и товары во время паводка находились под постоянной угрозой.

«На Дальнем Устье лежит 1 800 тонн ржи. Если несколько дней назад на вывозке этой ржи работало 300 подвод, то сейчас здесь работает не более 30 подвод. До 1 апреля вся рожь должна быть переброшена в Печищи», — такими тревожными сигналами была переполнена советская пресса 1930-х каждую весну.

Именно по этой причине со второй половины XIX века в городе думали о постройке нового речного порта — «Казанской бухты», как назывался этот проект в документах. Место бухты определялось примерно там, где речной порт находится сейчас. Каждый раз для дорогостоящей затеи не хватало средств, а потом начались революция и Гражданская война. Мечты дореволюционных городских деятелей реализовались только при постройке Куйбышевского водохранилища.

Чтобы сегодня посмотреть на Дальнее Устье, нужно дойти до конца улицы Клары Цеткин в Адмиралтейской слободе, подняться на дамбу, где заканчивается Старое русло Казанки, и вглядываться в волжские просторы. Где-то там кипела и шумела портовая жизнь до середины ХХ века.

Текст: Марк Шишкин

Коллажи: Саша Спи