Автор: Арина Добродеева

Enter поговорил с Ниязом Гатауллиным, автопутешественником и парапланеристом, и узнал о том, как долго ехать от Казани до Северного Ледовитого океана, почему города забирают у нас силы и где, возможно, расположен «подземный город Путина».

Освоение республики и полтора дня до Северного Ледовитого океана

«На сегодняшний день я проехал всю Россию от ее западных границ до Уральских гор и даже чуть дальше и от самой северной точки — Северного Ледовитого океана до самой южной — Крыма»

Мои автопутешествия начались с покупки автомобиля, хотя, думаю, с этого начинаются почти все путешествия. Купив первую подержанную машину, я, толком не умея водить, на следующий же день поехал в Раифу. Спустя неделю — в Свияжск, а еще через три — в Елабугу. Так я понял, что, имея автомобиль, который может перемещаться практически куда угодно, хоть до самого края Евразии, — глупо не использовать его в этих целях. Тем более что мы живем в таком замечательном месте, в большой стране, да и взять даже Татарстан — это же очень красивая республика. Мои путешествия начались именно с освоения республиканских просторов. На сегодняшний день я проехал всю Россию от ее западных границ до Уральских гор и даже чуть дальше и от самой северной точки — Северного Ледовитого океана до самой южной — Крыма. По сути, я объездил всю европейскую часть России — это большая территория с множеством потрясающих мест — невероятный юг и не менее прекрасный север.

Одним из самых длительных путешествий была поездка в Крым год назад. Мы ехали около 2000 километров туда, столько же обратно, плюс, за 12 дней, что мы там провели, — проехали еще 5000 километров. Туда мы ехали, не сильно торопясь, с ночевками, отдыхая, — в общей сложности почти три дня. Но здесь надо иметь в виду, что на Крым нет моста, поэтому нам пришлось около 12 часов ждать паром. Тогда мы спали прямо на асфальте, разложив спальники рядом с остальными желающими переправиться.

Для меня, наверное, длительное путешествие — это ехать больше суток с небольшими остановками или вообще без них. Если считать по километражу, то самая отдаленная от дома точка, до которой я доехал на машине — Северный ледовитый океан. И я понимал, что все, вот там дальше — Арктика, земли уже нет. Я трогал руками воду, закатав брюки, мочил ноги — неописуемое ощущение. Многие думают, что Северный Ледовитый океан где-то на севере, очень и очень далеко. Но на самом деле до туда вполне спокойно можно доехать всего за полтора дня без остановок. К тому же, что такое полтора дня в рамках жизни обычного человека? Это ничто — поработал, пришел домой, поспал, проснулся, поработал до обеда — совершенно незаметный кусочек жизни, вот и все.

Проблемы с законом и не идеальные попутчики

Когда начинаешь ездить по разным городам и странам, обязательно сталкиваешься с форумами, где люди пишут о проблемах, которые возникают в путешествии. Естественно, мне на глаза попадалось много статей о том, что на пути может встретиться мафия и бандиты. Однако, мне кажется, эти истории, скорее, из 90-х, сейчас все очень безопасно и комфортно. На мой взгляд, европейская часть России, где я в основном перемещался, — очень хорошо приспособлена для путешествий. Много заправок, магазинов, на пути часто встречаются знакомые всем «Пятерочки» и «Магниты», а во многих местах хорошая связь. Единственная неприятность, которая случилась со мной в автопутешествии — кое-какие проблемы с законом. Не так давно я с товарищами вернулся с Южного Урала, где, естественно, хотел посетить лучшие места. Самая высокая точка там — Ямантау — это название переводится как «плохая гора». И, само собой, нам хотелось там побывать. Мы долго ехали, очень устали, и, судя по навигатору, до Ямантау оставалось еще чуть-чуть. В какой-то момент у нас на пути возникла военная застава, шлагбаум, люди в форме. Нас спросили, что мы вообще тут делаем — пришлось рассказать, что хотим посмотреть на гору. Оказалось, что это закрытая территория, военный объект — у нас отняли паспорта, из соседнего военного города пришел майор полиции, приехал подполковник ДПС, и все они были удивлены тому, что мы вообще тут забыли. В конечном итоге на гору мы так и не попали, но позже я немного почитал об этом месте. Есть две версии. Согласно первой, в этой горе расположен подземный город Путина, эдакое убежище для руководства страны в случае войны, например. А если верить второй версии, более бытовой, то в Ямантау просто добывают уран и руду и туда попросту нельзя. Нас, конечно, отпустили, но благодаря этому происшествию мы раз и навсегда поняли, что есть места, в которые лучше не заезжать.

Почти во всех случаях я путешествую с женой, но, например, на север я поехал без нее. Обычно мы всегда и везде ездим вчетвером, с товарищами. Во-первых, так интереснее, во-вторых, выгоднее — все скидываются на топливо, да и гостиницу дешевле снять на четверых, чем на одного-двоих. Вообще, к выбору попутчиков, как показывает практика, нужно относиться максимально ответственно, потому что вам придется находиться в одном замкнутом помещении на протяжении долгого времени. А в пути могут раздражать даже какие-то супермелкие моменты, которых ты раньше не замечал. Например, если кто-то один курит — ему постоянно будут нужны остановки во время пути — и это может невероятно бесить — и таких мелочей великое множество.

Спонтанные поездки и деньги как первостепенная необходимость

Бывают путешествия, которые ты долго планируешь. Выбираешь место, куда хочешь поехать и начинаешь читать о нем в блогах и тематических группах «Вконтакте». А бывает так, что мы спонтанно меняем наши планы. Как сейчас, например: планировали с супругой ехать на Кавказ — в Грузию, Армению и Азербайджан, изучили все, посмотрели все серии «Орла и решки», но в итоге передумали и решили ехать в Крым. Несмотря на то, что новые страны всегда в приоритете, мы вдруг поняли, что мы то ли наездились, то ли нам хватает новых впечатлений. Нам захотелось поехать куда-то надолго, чтобы пожить в том месте, в котором мы уже были и где нам понравилось. Крым — как раз такое место, он прекрасен во всех отношениях. Необходимо лишь однажды там побывать, чтобы влюбиться.

На север, кстати, я тоже спонтанно поехал — принял решение за полдня. Меня спросили: «Едешь?» — и я почти тут же согласился. В принципе, меня не нужно долго уговаривать — я готов пожертвовать многими вещами ради путешествия. Если говорить про север — я совершенно не готовился к поездке, просто собрал один рюкзак и все. Могу с уверенностью сказать: в пути больше всего необходимы деньги. Если они у тебя есть — все проблемы решаемы: с бензином, одеждой, продуктами. Ну, и, естественно, у меня в машине всегда есть палатка, спальники, фонарик, пенка, стулья, газовая горелка, баллончики — все то, что продается в отделе «Туризм» в «Декатлоне». И это очень часто выручает и помогает сэкономить на гостинице, особенно летом. Можно переночевать в палатке прямо на берегу реки, чтобы не платить за гостиницу, а еду приготовить на газовой горелке. Но на самом деле, и это — не такая уж и обязательная вещь, это, скорее, мой комфорт. Так что если составлять шорт-лист точно необходимых в поездке вещей — это наличка, банковская карта и телефон. Последнее, конечно, не суперобязательная вещь, но крайне удобная.

Где бы ты ни оказался, с помощью телефона можно запросто сориентироваться и узнать, в какую сторону ехать, чтобы найти отель или кафе.

Потребность в комфорте и приготовление еды в машине

У меня Hyundai Solaris — машина, обладающая своими недостатками, которые проявляются в путешествии. Например, на север мы ехали на машине друзей — Nissan Murano — полноприводном внедорожнике. Это, конечно, намного более быстрый, проходимый, безопасный и комфортный автомобиль, что в путешествии очень важно. И разумеется, приятно осознавать, что ты нигде не застрянешь и что у тебя будет хорошее сцепление с дорогой. Однако и это в большей степени все же вопрос комфорта. Взять даже мое первое автопутешествие, в которое я отправился не своем первом автомобиле — Daewoo Nexia — и все было нормально.

Дело еще и в том, что я такой человек — не люблю много тратить в путешествиях. Мне нравится тот факт, что я могу посмотреть очень классное место и потратить при этом очень мало денег. Поэтому для меня важно, чтобы машина была экономичной и обладала подушками безопасности. В дороге может случится всякое, и мне спокойнее, когда есть надежда на средства безопасности, потому что без них бывает немного страшно.

В жизни все просто: если у тебя есть машина, попробуй проехать немного дальше, чем до работы и обратно. На время путешествия она превращается в дом в прямом смысле слова. Мне зачастую бывает лень ставить палатку, а на гостиницу нет денег — в этом случае можно просто откинуть сиденье и лечь с комфортом. Или когда на улице идет дождь, я готовлю еду прямо в машине на газовой горелке.

Путешествия — это дорого (нет)

Недельная поездка на Южный Урал обошлась в 13 тысяч на двоих — и это при том, что мы ни в чем себе не отказывали: жили в гостиницах, базах отдыха, катались на лошадях, ездили на экскурсии и питались, где хотели. Удивительно, что проехав всего 700-800 километров на восток, можно оказаться в потрясающем месте и увидеть действительно шикарные уральские горы.

Иногда попутчиками могут стать люди, которые хотят останавливаться в гостиницах. Ты, конечно, можешь всех бросить, в одиночку пойти в палатку, но в конечном итоге все равно сдашься, думая: «Пусть потрачусь, зато буду спать с комфортом» — и такую позицию тоже можно понять. Однако у меня есть одно замечательное правило: если заранее грамотно выбирать место, где остановишься, где будешь питаться и прочее — цена поездки будет в два раза ниже. Также для экономичности поездки важно ехать не по главным дорогам и не через города, но с условием, что у тебя есть необходимый минимум — палатка, спальник и всякие такие вещи. Тогда можно будет просто остановиться и переночевать в любом живописном месте, например, на берегу реки или озера.

Жизнь без денег и возвращение домой

«Можно поехать куда угодно, хоть в Австралию переворачивать черепах. Да, тебе не будут платить, но обеспечат едой, жильем и, возможно, даже оплатят перелет»

В этом году я окончательно понял, что такова моя природа — я не могу находиться в одном месте и не понимаю, как люди не путешествуют, живя на такой прекрасной планете. Тем более те, у кого есть деньги — сейчас они есть у многих — или те, кто имеет машину. В этом году хочу попробовать долго жить в Крыму, может быть, даже в Казань буду возвращаться редко.

В какой-то момент просто путешествовать становится скучно. Да, мир интересный, разнообразный, красивый, но многие места очень похожи. Например, если съездить на несколько дней в поход в Марий эл, то Карелия после покажется чем-то очень знакомым: по сути, это тот же Марий эл, только там везде камни. Побережье Индии, например, очень схоже с египетским. Поэтому мне нравится путешествовать ради какой-то цели. Вообще, я пилот-парапланерист, я с собой везде таскаю параплан. И вот почему мне так нравится Крым — там куча мест для полетов. Например, гора Клементьева — это просто Мекка парапланеристов, планеристов, дельтапланеристов, причем еще с советских времен. Я стараюсь совмещать свои путешествия с хобби — в этом случае поездка обретает дополнительный смысл.

У меня есть идея — хочу жить так, чтобы мне не нужны были деньги. Живя в Казани, ты априори тратишь очень много денег, а потом и вовсе становишься зависимым от них: нужно платить за квартиру, тратиться на бензин, еду, на все остальное. К тому же, мне и самому хочется больше зарабатывать, чтобы больше тратить — однако счастливее я от этого всего не становлюсь. У меня сейчас есть несколько вариантов, чтобы работать, грубо говоря, за хорошую еду, нахождение в красивом месте с классными людьми. Это будет мой эксперимент — жить без денег вообще.

Это своего рода волонтерство, таких программ очень много, и они рассчитаны на молодых людей: пока ты студент или только закончил вуз — этим надо пользоваться. Можно поехать куда угодно, хоть в Австралию переворачивать черепах. Да, тебе не будут платить, но обеспечат едой, жильем и, возможно, даже оплатят перелет. Это гораздо интереснее, чем жить в городе и зарабатывать деньги, чтобы оплатить ипотеку в бетонной коробке.

Однако нужно быть очень смелым, чтобы переехать куда-то насовсем или на неопределенный период времени — без сомнения, этот страх есть и будет всегда — он для того и придуман, чтобы от чего-то тебя уберечь и оградить. Я понимаю, что в этом случае он — мой враг, и я хочу победить его и в самом деле уехать, и, может быть, даже не возвращаться. Да, Казань — прекрасный город, это моя родина. У меня даже на душе становится хорошо, когда я въезжаю в Татарстан. Как говорил Марк Твен: «Самое приятное путешествие — это возвращаться домой» — и так оно и есть. Парадокс в том, что вот ты вернулся, радуешься: «О, моя ванная, моя кровать, ура!» — этого ощущения хватает ненадолго, через три дня оно растворяется и снова хочется куда-то ехать.

Ненавистные дома-коробки и путешествия как тяжкий труд

Точно могу сказать, что больше не буду ездить по городам. Например, если мне предложат бесплатную путевку в Париж — я тысячу раз подумаю, прежде чем согласиться. Города меня не интересуют, потому что там нечего делать. То же самое с Питером — я был там много раз, множество моих друзей живет в этом городе. Да, Питер классный, многие уезжают туда жить и почти все обожают его, в то время как мне там тоскливо. Я попросту не знаю, что делать: куда ни посмотри, везде дома, дома, дома — я окружен коробками. Мне необходим горизонт, море, воздух и отсутствие звука машин — для меня это важно. Города забирают у нас силы, а взамен не дают никакой энергии и удовольствия.

Не стоит путать путешествия с отдыхом — это совершенно разные вещи. Когда я приехал с Урала, я был в изнеможении, с севера — то же самое — это дикий стресс для организма. Ты спишь каждый день по несколько часов, нормально не ешь, постоянно приходится решать какие-то проблемы, ставить палатку в грязи, да и просто находиться в пути. Усталость сильно накапливается, поэтому для меня такие поездки — мощнейший выход из зоны комфорта, это, скорее, активный туризм, познание мира и своих возможностей, — но никак не отдых. После таких путешествий всегда нужно еще неделю отходить, лежать на диване с мороженым и смотреть любимые сериалы. Я не понимаю, как можно на следующий день после отпуска выйти в офис работать — это просто невозможно.

Фото: Предоставлены Ниязом Гатауллиным

Мало кто знает, но за последние 10 лет американский футбол в России набрал нешуточные обороты. На сегодняшний день существует около трех-четырех дивизионов, в каждом из которых играет по пять-шесть хорошо подготовленных команд. Несмотря на то, что Казань не может порадовать поклонников этого вида спорта ни специальным полем, ни государственной поддержкой, здесь тоже играют в американский футбол.

Редакция Enter поговорила с игроками команды «Казанские моторы», которая существует с 2004 года. Их состав насчитывает 35 человек, среди которых довольно много молодых игроков, а средний возраст участников команды — 23-25 лет.

С первого курса института я играл в гандбол. У меня был сокомандник, который на тот момент был чемпионом России среди юниоров. И однажды, в 2009 году, он привел меня в команду «Уральские молнии» по американскому футболу. Поскольку это травмоопасный вид спорта, спустя шесть-восемь месяцев тренировок я получил травму коленных сухожилий. Это достаточно неприятно, поэтому мне пришлось завязать с американским футболом на долгое время. Однако я продолжил играть в гандбол, в этом плане он менее травмоопасен. Да, без сомнения, нагрузка на ноги довольно большая, но риск травмирования значительно меньше. Как минимум, никто не пытается убить тебя каркасом в ноги. Потом я переехал в Казань и продолжил играть в гандбол здесь, но в какой-то момент понял, что любовь к американскому футболу никуда не делась. Потому что это очень техничная игра — она даже занесена в книгу рекордов Гиннесса как вид спорта с самым большим набором правил.

Я пришел в «Казанские моторы» совершенно случайно. У нас в Екатеринбурге ребята из «Уральских молний» всегда собирали большую тусовку на просмотр «Супербоула» (название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки в американском футболе, — прим. Enter). Потому что в американской культуре это большое событие, энтертеймент, праздник, потому что это зрелищно. Все мы знаем, как люди смотрят ММА (полноконтактный бой, сочетающий множества направлений, техник и школ единоборств, — прим. Enter), где люди просто бьют друг друга. Американский футбол с уровнем его зрелищности совсем не уступает этому виду спорта. И я подумал, что в Казани, городе-миллионнике, по-любому есть команда, которая собирается и смотрит «Супербоул» вместе. Так я нашел «Казанские моторы» и узнал о наборе игроков, но играть я совсем не собирался, если честно. Созвонился с тренером, он сказал, что игру все смотрят у себя дома, но пригласил на тренировку. Через две недели я пришел, подумал: «А почему бы и не вернуться» и вернулся.

Для моей позиции на поле самое важное — толстая задница. Есть много шуток про о-лайнеров (o-line, offensive line — линейный нападения, — прим. Enter) о том, что они переодетые бегемоты или что на эту позицию набирают самых толстых и убеждают их в том, что толстым быть классно. И это действительно так, потому что мы должны сдерживать напор защитников, которые бегут на нас и пытаются отобрать мяч. Просто необходимо обладать толстой задницей, чтобы противостоять напору 120-ти килограммовых дяденек.

Мне нравятся контактные виды спорта. Я, конечно, и волейбол люблю, но мне важно, чтобы соперник где-то рядом бегал и чтобы у нас был постоянный контакт. Раньше я ради развлечения занимался футболом, баскетболом, легкой атлетикой, да и просто постоянно тусовался на стадионе. А когда переехал в Казань, сначала искал команду по хоккею с мячом, но оказалось, что этот вид спорта в Казани не очень развит, а тренировки проходят в Дербышках — не очень хотелось так далеко ездить. Потом стал искать любителей футбола, но попадались только какие-то совсем вялые и немощные. Однажды, года три назад, я случайно увидел надпись «Американский футбол» на машине, после чего нашел «Вконтакте» их группу, написал и меня позвали на тренировку. Я пришел, а никого нет. Звоню тренеру, он говорит: «О, извини, чувак, мы тренировку отменили, но ты в следующий раз обязательно приходи». Само собой, я пришел и остался.

Я — левый тэкл нападения — второй по важности и величине контракта игрок, задача которого прикрывать спину квотербека. На моей позиции необходимо применять не только силу, но и мозг, потому что надо останавливать человека, который несется на тебя, а также смоделировать ситуацию, чтобы он побежал именно туда, куда ты хочешь.

Американский футбол довольно активно развивается в России. В нашей стране существует множество команд, а самые топовые из них даже делают платные трансляции игр в HD-качестве за 10 рублей. Вообще, людям испокон веков нравились зрелищные виды спорта, им приятно смотреть на то, как сильный бьет слабого (смеется, — прим. Enter). К тому же, этот спорт в принципе близок по духу россиянам. Есть даже какая-то древнерусская игра, где необходимо бегать с мячами и делать захваты, но без всякой амуниции.

Я узнал об этом виде спорта из американских молодежных фильмов и сериалов, еще когда учился в школе в Нижнекамске. Когда я в первый раз увидел игру, мне сразу стало интересно, что это за спорт. Поначалу я, как и многие, думал, что это регби, однако как только начал интересоваться этим вопросом, научился различать эти два вида спорта. Тогда я даже понятия не имел, что у нас, в России, есть какие-то команды по американскому футболу, да и вообще, сложно было поверить, что в нашей стране в это играют. После школы я переехал в Казань учиться, и как раз-таки один из моих сокурсников рассказал мне о «Казанских моторах». Однажды после зачета по инженерной графике я увидел его с большой сумкой и спросил, куда он. Сокурсник рассказал, что идет на тренировку по американскому футболу. Сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать. Он рассказал о команде «Казанские моторы» и позвал меня с собой (тогда как раз был открыт набор игроков). Разумеется, я быстро собрал вещи и пошел с ним на тренировку.

Помню, когда я только начал заниматься американским футболом, меня жутко бесила эта вечная путаница с регби. И я даже не знаю, почему. Может, потому что это раздражало всех моих коллег. Но сейчас я понимаю, что регби в России все-таки немного популярнее американского футбола, поэтому теперь я отношусь к этим постоянным сравнениям нейтрально.

Вообще, американский футбол — довольно травмоопасный спорт. И, наверное, кому-то это может показаться странным, но мне нравится, когда меня бьют или когда я кого-то бью. Поначалу мы тренировались вообще без каркасов, а у меня на тот момент не было даже формы — я ее не видел, никогда не трогал и не знал, как она выглядит. Тогда мы играли во флаг-футбол (бесконтактная разновидность американского футбола, где блокировка и захваты запрещены, — прим. Enter). Через некоторое время руководство команды где-то достало форму — около 20 комплектов, и в первую же тренировку с полной экипировкой мне выбили плечо. Кто-то мог бы расценить это как намек на то, что не стоит заниматься этим видом спорта, но не я — я продолжаю.

У команд в американском футболе есть координатор защиты и координатор нападения. Последний, разумеется, следит за нападением и дает квотербеку команды, а я передаю их остальным ребятам: либо координатор сигналит с бровки, либо я сам к нему подбегаю и он мне что-то говорит. Моя задача — передать игрокам схемы на розыгрыш, послушавшись координатора или изменить ход игры перед самим розыгрышем, самостоятельно решив как играть. На руке квотербека может быть подсказка с комбинациями, которой он может воспользоваться в любое время. Кроме этого, игрок на моей позиции должен быть лидером, чтобы во время тренировки или игры команда к нему прислушивалась.

В Казани нет площадки для американского футбола. Стадион «Динамо», на котором мы тренируемся по понедельникам, идеально подходит для этого вида спорта в российских реалиях (смеется, — прим. Enter). Над футбольными воротами установлены две палки, что создает своеобразную рогатку. Ну, и еще, это поле ярдов на пять короче, чем нужно, но это не большая проблема.

В американском футболе игроки либо дают пас, либо передают мяч раннинбеку. Моя задача — пробежать с ним как можно дальше и, если это удастся, пронести мяч в защитную зону. Мне необходимо быть быстрым и юрким и уметь моментально принимать решения, потому что американский футбол как шахматы — здесь все постоянно меняется.

До близкого знакомства с этим видом спорта я, как и многие другие, наверное, не понимал, что происходит на поле. Ровно до тех пор, пока в 25 лет не начал заниматься американским футболом в команде «Барсы». Мы бегали без каркасов и шлемов, грубо говоря, 50 человек просто занимались физкультурой. Познавали азы, делали всевозможные упражнения на скорость и координацию движений. Года через два команда приобрела каркасы — самые дешевенькие, плюшевые, а вместо нормальных шлемов на голову надевались чуть ли не кастрюльки — было весело (смеется, — прим. Enter). И через некоторое время, примерно два года, назад «Барсы» и «Моторы» объединились в одну команду и стали играть все вместе.

Когда говоришь людям, что занимаешься американским футболом, они почти всегда отвечают: «А, регби, да?». Если честно, это задевает, смущает и даже обижает. Часто приходится объяснять людям, чем отличаются эти виды спорта, их экипировка и правила. Кроме этого, американский футбол также сравнивают с шахматами, а я сам в них играю и в какой-то момент захотел попробовать себя на поле в роли некоей фигуры (смеется, — прим. Enter). Защитник мог бы сказать, что ему нравится американский футбол, потому что на поле можно всех бить, но я такого, само собой, не скажу, так как обычно сам получаю (смеется, — прим. Enter).

Все ребята из «Казанских моторов хотят развивать американский футбол, чтобы он жил и процветал в России. Да, бывает, нашу команду покидает кто-то из игроков и нас остается около шести человек, но все мы живем этим спортом и стараемся привлекать в него народ. Но, само собой, в Казани самыми популярными видами спорта по-прежнему остаются хоккей, футбол и баскетбол.

Я занимаюсь американским футболом с самого его основания в Казани, то есть с 14 лет. У нас была довольно разношерстная команда: много ребят разных возрастов и из разных сфер деятельности. Во время своей первой игры, которая состоялась в 2004 году с «Астраханскими гладиаторами», я насквозь прокусил капу и расшиб руку до такой степени, что до конца игры капала с нее кровь. У других ребят тоже были травмы, вплоть до трещин, а кому-то просто пробежались по руке. Мы тогда проиграли, и я как сейчас помню тот позорный счет: 40:0. Это было боевое крещение для нашей команды, но мы были рады и ему.

Перед каждой игрой важно подбодрить новичков и зарядить взрослых ребят, для которых все это уже стало рутиной. Я называю это «доброй спортивной злостью», которая позволяет делать невозможное, бежать быстрее, захватывать сильнее, рваться туда, где проходы закрыты. Однако все это без мата и проявлений агрессии. Хотя, не спорю, всякое бывает, — все мы люди и тестостероновые вспышки иногда дают о себе знать. Случаются и стычки между игроками, само собой, в том числе и в игровом процессе: иногда нападению может что-то не понравится в игре отдельного участника команды, а иногда защите. При этом большинство разногласий решается с улыбкой, подколами и той самой спортивной злостью.

Футбол в Штатах — это религия, американцы играют в него с детства. Родители записывают шестилетних сыновей в команды с четким осознанием того, что они сами играли в футбол, их отцы играли в футбол, их деды играли в футбол. У нас же только на войну так ходят, наверное (смеется, — прим. Enter). Я даже думаю, что у американского футбола есть шанс попасть в перечень олимпийских видов спорта. Бейсбол же ввели, получается, ничто не вечно под луной.

Могу сказать одно, в команде у нас полнейшая тирания: есть тренерский состав, который все должны слушаться. И мало у кого из ребят хватает природной глупости начинать спорить с руководством. Мы же здесь не деньги на новые машины собираем в конце концов, а даем ребятам возможность тренироваться, играть и всячески развиваться.

Фото: Анастасия Шаронова

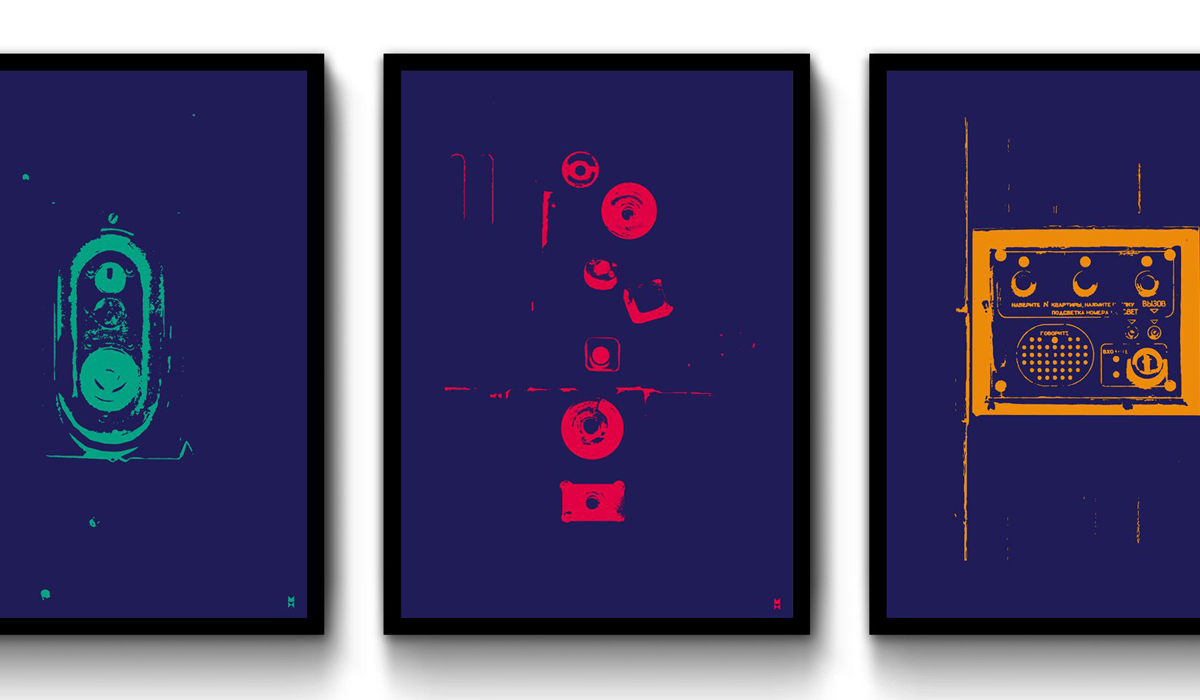

7 июля в «Смене» открылась выставка современного французского плаката, организованная при поддержке Посольства Франции в России, журнала «Проектор» и «Альянс Франсез». В день открытия в Центре современной культуры выступил Митя Харшак — куратор выставки, графический дизайнер с многолетним стажем и создатель журнала «Проектор».

Enter встретился с Митей за час до открытия выставки и выяснил, можно ли стать успешным дизайнером без профильного образования, насколько важно получать удовольствие от работы, а также узнал, как он создал издание из дипломного проекта своей студентки.

— Как долго вы занимаетесь дизайном и как вообще в него пришли?

— На самом деле, уже прилично. Я окончил Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную академию в 2001 году. А свой первый профессиональный заказ по графике сделал, наверное, в 1996-м. Так что, можно сказать, я в профессии уже третий десяток лет. Так получилось, что я всегда был независимым дизайнером. Работал на фрилансе, делал собственные проекты и в 2007 году основал издание по дизайну и визуальному искусству — журнал «Проектор», которому в этом году исполняется 10 лет. За это время я издал 32 номера. Журнал изначально не замышлялся как бизнес. И в конечном итоге, к сожалению, так им и не стал. Эта история не про зарабатывание денег, а про получение удовольствия.

— Получается, еще до того, как получить образование, вы уже работали по специальности?

— Естественно. Я, как большинство моих однокурсников, начал достаточно плотно работать курса с третьего. У меня есть забавная история, связанная с этим. Мой первый заказ пришелся на стажировку в Берлинской Высшей школе искусств. Я сделал айдентику для немецкого заказчика и по российским меркам середины 90-х годов эта работа была оплачена совершенно феерически. Настолько, что с этого заказа я купил свой первый компьютер. Я однажды выступал с лекцией «Худшие работы Мити Харшака: Траблы и факапы дизайнерской практики», и свой первый проект я как раз-таки включил в список худших. Но, тем не менее, я отношусь к нему с трепетом и всегда с удовольствием вспоминаю, потому что это была моя первая вменяемая самостоятельная работа.

— Не удовлетворены результатом?

— Само собой. Я сделал этот проект, когда был очень неопытным молодым человеком — мне было 18 лет. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что эта работа абсолютно профанна, но, с другой стороны, если расценивать успешность дизайнерской работы по степени удовлетворения заказчика, то это была суперуспешная работа, так как он был в полном восторге.

— Так ли важно наличие специального образования для того, чтобы стать успешным графическим дизайнером?

— У меня сегодня будет лекция, на которой я буду рассказывать о великих французских плакатистах ХХ века, среди которых немало самоучек. История дизайна показывает, что далеко не все мастера, ставшие ключевыми фигурами графического дизайна целых десятилетий, обладали профессиональным образованием. С другой стороны, последнее дает некий базис, фундамент, на основании которого уже значительно легче строить дальнейшее самообразование. При всей любви к альма-матер у меня есть довольно большие претензии к моему мухинскому (бывшее название Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной академии — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной, — прим. Enter) образованию. Потому что, по сути дела, оно ничуть не подготовило ни меня к дальнейшей профессиональной деятельности. Однако общий базовый уровень оно, безусловно, дало. К тому же, я часто говорю своим студентам, что у них огромные возможности: можно смотреть выставки, книги, сайты — что угодно. Информационный поток в профессии сейчас совершенно немыслимый и без этой насмотренности и осведомленности о том, что творится в дизайне в России, Европе и мировом контексте в целом, обойтись невозможно. А строить собственное образование только на том, что тебе рассказывают в институте, — это фактически обрубать себе половину возможностей чему-то научиться.

— А какие советы можете дать новичкам, которые только-только начали свой путь в графическом дизайне?

— У меня такое ощущение, будто я сам только что вступил в мир графического дизайна (смеется, — прим. Enter), поэтому и сам бы не отказался от какого-нибудь совета. Наверное, могу сказать, что для меня профессия никогда не ограничивалась исключительно рабочим днем — я все время что-то придумываю. Какие-то мысли приходят в голову вечером, ночью или рано поутру, а что-то тут же зарисовываю или записываю. Если человек не считает, что профессия и жизнь неразделимы, то, наверное, ему нужно еще подумать о своей профориентации. Я же с самого начала стал ловить кайф от того, чем занимаюсь. Да, на протяжении двадцати с лишним лет, безусловно, были и разные заказчики и разные рабочие ситуации, но, тем не менее, эта деятельность продолжает заряжать хорошими эмоциями и радостью. Если же все идет как-то через силу, с кислой физиономией и мыслями: «Черт, опять придется заниматься этим дизайном, да кому оно вообще надо» — то это неправильно. Значит, у вас что-то не срастается во взаимоотношениях с делом. Хотя и у меня такое бывает иногда (смеется, — прим. Enter).

Вообще, новичкам, наверное, можно посоветовать смотреть, и смотреть как можно больше, понимать, кто и чем занимается сейчас, каким был дизайн двадцать и пятьдесят лет назад, что творилось в 10-е и 20-е годы двадцатого века. Кроме этого, важно понимать преемственность и историю развития графического дизайна и дизайна в целом на протяжении последней сотни лет. Совершенно не лишним будет знание истории искусств, потому что, на мой взгляд, дизайнер — это некий интерпретатор входящих визуальных сигналов, да и вообще каких угодно сигналов. И чем больше багаж насмотренности, опыта, путешествий, посещений музеев, прочитанных книг, тем шире инструментарий, который человек может применить в собственных проектах.

— Если сейчас так просто достать любую информацию, как вы справлялись в свое время?

— В 1980-х на столе у каждого практикующего дизайнера было две главных книжки — «Типографика» Эмиля Рудера и «Сетка» Аллена Херлберта. Безусловно, были еще альбомы по шрифтам и иностранные издания — настоящие сокровища. Каждая книга в то время была на вес золота. Я хорошо помню, как в 1997 году, когда я был студентом третьего курса, появился журнал «Как», который выпустили Петр Банков и Екатерина Кожухова — основатели московской студии «Дизайн Депо». Это был действительно праздник на нашей улице, потому что в России наконец появилось собственное профессиональное издание по графическому дизайну. Тогда Петр с Екатериной были для нас маяками и светочами, впрочем, они и сейчас ими остаются.

— Вашему журналу «Проектор» в этом году исполняется 10 лет. А как он вообще появился — вырос из студии?

— Нет, скорее, наоборот — студия выросла из журнала. Вообще, у «Проектора» довольно любопытная история возникновения. Так получилось, что в начале двухтысячных я преподавал на кафедре Графики Северо-Западного института печати. И одной из моих дипломниц была умница Настя Колесникова. Мы с ней в качестве дипломной работы придумали журнал «Проектор» — издание, посвященное современному визуальному искусству. Она его защитила, естественно, на отлично. И мне было страшно обидно, что самая завидная судьба даже самых успешных дипломных проектов — пару раз показаться на студенческих выставках, после чего быть благополучно утерянными в архивах кафедр или дома у автора. Так я начал работу по подготовке переформатирования дипломного проекта в профессиональное издание. В то очень недолгое время я работал руководителем дизайн-студии крошечного издательского дома, который выпускал несколько журналов, никак не связанных с дизайном. Я тогда предложил моим тогдашним работодателям и друзьям затею с новым журналом по дизайну. На что они сказали: «Слушай, ты, вроде, разбираешься в этом — зарегистрируй на себя, будь учредителем, а мы поддержим финансами». Мы выпустили пилот, я пустил мощные PR-круги по воде: сделал презентацию в Питере, на которой было больше 500 человек, а потом и в Москве на выставке «Дизайн и реклама». После, само собой, получил вполне заслуженных люлей от уважаемых мной авторитетов — здоровую порцию критики за макет журнала, но все это было вполне справедливо. Тогда же я взял на работу эту самую дипломницу Настю на должность арт-директора, потому что мне не хотелось быть дизайнером журнала — я хотел занимать пост главного редактора.

Мы выпустили пилотный номер в начале осени 2007 года, дело шло к новому 2008 году. А у нас в Питере такая чудовищная осень-зима: все черное, солнца нет, депрессивная погода. И как раз в этот момент закрывается бизнес, в котором я был трудоустроен, а учредители мне говорят: «Ну, мы тут подумали и решили, что хватит, наигрались мы в этот издательский бизнес, а ты давай дальше как-нибудь сам». А у меня с Никой (Ника Мякиненкова — жена, — прим. Enter) как раз тогда родилась дочка, Алиска, ей было меньше месяца. Я возвращаюсь домой и говорю Нике: «Слушай, у нас тут такая история получилась — я теперь безработный. Но в этом нет ничего страшного, на прокорм семьи-то я всегда смогу заработать собственными проектами. К тому же, я вроде как начал издавать журнал, оповестил об этом всех и сдуться после пилотного выпуска было бы совсем не по-пацански. У меня есть замечательная мысль: все нажитое непосильным трудом я сейчас отдаю в типографию за печать следующего номера». А Ника с Алиской на руках говорит: «Ты совсем ***** [офигел], родимый? Я не работаю, у нас маленький ребенок, а ты все деньги на свои игрушки хочешь потратить?». Но потом она сказала: «Ладно, черт с тобой, я в тебя верю, поступай как знаешь» — это и стало отправной точкой для настоящего старта журнала.

Примерно до 2013-го года, несмотря ни на какие экономические кризисы, я старался четко соблюдать периодичность, железно делая четыре номера в год. А потом был период от полутора до двух лет, когда я делал еще один большой бумажный проект — журнал «Антиква», посвященный собирательству и коллекционированию. Он меня так увлек, что я даже немного подзабил на собственный журнал. К тому же, тогда я еще был главным редактором портала ART1.ru, посвященного искусству и культуре Санкт-Петербурга. Получается, на тот момент я был главредом сразу трех изданий, не забывая делать и собственные проекты — достаточно плотный график, поэтому мне было не до регулярности «Проектора». Но потом я понял, что не в регулярности дело, и старался делать тематические выпуски, посвященные национальным дизайнерским школам или одной теме, раскрывая ее с разных сторон. Кроме этого, я решил не только выпускать журнал, но и поддерживать его каким-то событием. Как, например, весь последний номер посвящен французскому плакату и ему сопутствует большой проект — выставка современного французского плаката, которая прошла в Питере, Казани, в сентябре откроется в Петрозаводске, а в октябре — в Екатеринбурге.

Пару лет назад в рамках фестиваля Takeanotherlook я был в Лондоне в составе потрясающей творческой группы. Там был и мой друг Саша Вайнштейн — театральный продюсер и основатель «Скорохода» — одной из интереснейших театральных площадок в Санкт-Петербурге. Там открывалась моя фотографическая выставка, а Саша представлял театральную общественность. Однажды мы выпивали дружно-весело, и он говорит: «Да, слушай, я давно знаю твой журнал и это типа такой дневник Мити Харшака, который выходит в виде печатного издания каким-то там тиражом». А я отвечаю: «О! Точно, слушай, это же действительно история из серии “что вижу — то пою”». Поскольку я неизбывно нахожусь в информационном потоке, мимо проплывают и интересные персонажи, и события, и яркие картинки. А я тут же из этого потока что-то выхватываю и сгребаю себе в журнал. Вот так, в общем-то, номер за номером и получается.

Я часто задавал себе вопрос: «Нахрена тебе все это нужно?». Потому что я издаю журнал на собственные деньги, а это крайне недешевая история. Сейчас, конечно, появилась грантовая поддержка, но и она не покрывает всех затрат. В лучшем случае лишь половину, а все остальное я добиваю из своего кармана, который, к сожалению, не бездонный. Но я понимаю, что мне самому все это в кайф. К тому же, журнал очень здорово отплачивает добром за добро. Я делаю хорошее ему, а он мне тоже что-нибудь приятное в ответ. Например, встречи, которые мне подарил «Проектор» — это совершенно бесценный опыт и знакомства с людьми, которых я до сих пор считаю своими учителями в профессии. Единственное, о чем я страшно жалею, каждый раз общаясь со своими европейскими, американскими, ближневосточными коллегами, — об отсутствии версии журнала на английском языке. Иностранные знакомые всегда недоумевают: «Почему только на русском, где билингва?». Я вижу энтузиазм в их глазах, и они говорят: «Вау, классно, красиво! Жаль, почитать не можем». Но я понимаю, что это уже другой уровень затрат — как времени, так и денег. Надеюсь, однажды я все-таки дорасту и до работы с международной аудиторией.

— Когда дипломный проект выливается во что-то такое большое — это прекрасно.

— Да, это действительно так. Сейчас, конечно, я уже совершенно спокойно к этому отношусь, но в свое время мне было ужасно обидно, что Настя ушла из этой истории. Я бы с радостью продюсировал ее как арт-директора журнала, а сам бы оставался идеологом и главным редактором. Я же и тексты пишу, и интервью беру, и верстаю все сам. Я был бы рад, если бы заботы по дизайну и верстке взял на себя кто-то другой. Однако Настя решила в какой-то момент, кажется, после второго номера, что это не ее стезя. Я иногда пытаюсь представить, что мне кто-то говорит: «Давай реализуем твой дипломный проект и будем издавать его как профессиональное издание». Да это же просто кусок счастья, неожиданно обрушившийся на человека. Это я сужу со своей колокольни, но у каждого свой путь.

— Вопрос довольно размытый, но каковы сильные различия между графическим дизайном в России и за рубежом?

— Вопрос о смысле жизни, Вселенной и вообще. Если вы смотрели «Автостопом по галактике», — ответ «сорок два». Если говорить о европейском дизайне и российском, то существует некий пелотон, что называется, creme de la creme (в пер. с французского — лучшие из лучших, — прим. Enter), сливки — самые главные персонажи в профессии. Российский графический дизайн с этой точки зрения абсолютно конкурентоспособен в мировом контексте. У нас есть гениальные Игорь Гурович, Петр Банков, Андрей Шелютто и еще очень много классных дизайнеров, признанных в мире и обласканных жюри международных биеннале. В Европе, в общем, то же самое — тонкая прослойка суперзвезд. Дальше у них жирный средний слой крепких профи, которые формируют визуальную картину окружающей их действительности — очень высокий средний уровень. У нас же, в России, сразу после звезд идет такой же тоненький средний уровень, который при этом еще и не формирует общую визуальную картину в городах. Им, безусловно, достаются какие-то заказы культурных институций, музеев, театров, крупные заказчики. А дальше у нас идет жирный слой адского треша, который формирует визуальную картину окружающего мира. В Европе этот слой треша тоже, само собой, присутствует, но он неизмеримо тоньше. Наверное, самое главное различие как раз в слоях этого профессионального пирога, потому что, к сожалению, эта история с насмотренностью визуальных образов у наших людей отсутствует. Вернее, она существует, просто все эти образы достаточно низкопробного качества. Все-таки Западная Европа на очень приличном уровне решает вопросы навигации, уличной рекламы, оформления городской среды и так далее. Однако то, что сейчас происходит, например, в Москве, меня сильно радует, в частности, принятие дизайн-кода города — это очень большой шаг. За последние пять лет было претворено в жизнь много успешных проектов в сфере брендинга территории и разработки брендинга городов. Поэтому я думаю, с точки зрения дизайна Россия двигается в правильном направлении.

— Давайте поговорим о самой выставке. Кто отбирал плакаты?

— Я сам. Мне было интересно показать определенный срез французского плаката именно 2000-2010-х годов. Здесь нет двадцатого века, только двадцать первый. При этом я отбирал работы не только молодых дизайнеров. Например Алекс Жордан или Ален ле Кернек — дизайнеры уже старшего поколения, активно поучаствовавшие и в событиях Парижской весны и революции 1968 года — эдакие романтики графического дизайна, бойцы-революционеры. Но есть и люди более молодого поколения, вроде Филиппа Апелуа, который, конечно, тоже уже не мальчик и долгое время занимал пост арт-директора Лувра. Все дизайнеры очень разные: кто-то работает через средства типографики и виртуозно взаимодействует с буквой. А кто-то делает рукотворные экспрессивные декоративные вещи. Мне в этой выставке хотелось показать разных авторов и, на мой взгляд, те семь кусков, которые формируют экспозицию, они достаточно репрезентативно представляют современный срез французского плаката.

Такие проекты показывают национальную школу как явление. Например, есть восхитительная школа польского плаката, но говорить о том, что есть какое-то общее явление под названием «американский плакат» или «немецкий плакат» — я бы поостерегся. Есть классные отдельные авторы, а явления нет.

— Вы говорили, что эта же выставка пройдет в Екатеринбурге и Петрозаводске. А вы сами следите ли за тем, что происходит с центрами современной культуры в регионах?

— Относительно недавно, когда познакомился со «Сменой», я начал следить за тем, что происходит здесь, в Казани. Кроме этого, есть несколько профессиональных фестивалей и конкурсов, например тульская «Золотая блоха», которая проходит на протяжении многих лет. К тому же, периодически меня приглашают принять участие в подобных мероприятиях в качестве члена жюри, на что я всегда с удовольствием откликаюсь. Безусловно, какой-то информационный поток проходит через меня, и я выделяю некоторые интересные вещи из него. Однако в основном я варюсь в питерском котле с периодическими десантированиями в Москву.

Enter совместно с Молодежной Ассамблеей народов Татарстана запустил спецпроект — серию материалов о жизни многонациональной молодежи в нашей республике. В очередном выпуске мы пообщались с Алисой Спиридоновой, пресс-секретарем и руководителем молодежного отделения общественной организации кряшен. Она рассказала о своей деятельности, о том, почему кряшены зачастую знают татарский язык лучше самих татар и стрессе при переезде в Казань.

Перепись кряшенов и утрата языка

Мой папа — кряшен, он занимался возрождением фольклорного ансамбля в Мамадыше. Раньше в РТ не принято было позиционировать себя кем-то, кроме татар и русских. И когда была первая перепись, в которой я участвовала, мы боролись за то, чтобы числиться как кряшены, а не как крещеные татары. Мы с сестренкой тогда были еще совсем маленькими, мне было 11 лет. Решили сделать папе приятное — и обе записались кряшенками. К тому же, мы всегда ощущали себя ими больше, чем татарками, хотя обе хорошо говорим на татарском языке. Но дело еще и в том, что наш язык утерян после 1940-х годов, когда позакрывали все кряшенские школы. Поэтому все без исключения знаем татарский, хотя бы потому, что живем в Татарстане. Тем более, эти языки очень похожи — оба тюркские.

Бойкие кряшенки и знание татарского языка

Во-первых, кряшены от татар отличаются религией — мы православные. Помимо этого, разнится и весь фольклор, вплоть до национальных костюмов, и песни, и танцы. Не говоря уже о менталитете — он совершенно другой. Например, у нас, кряшен, девчонки более бойкие, нежели парни. Мужчина, может, и голова, но женщина — все-таки шея, куда она повернет — туда и голова. Ну и, естественно, как и у всех тюркских народов, у нас тоже очень уважительное отношение к родителям. Плюс ко всему, я всегда замечала, что кряшенская молодежь чаще всего знает татарский язык лучше, чем сами татары. Но, наверное, это потому, что кряшены особо не выезжают в города, а живут в деревнях.

Кроме этого, отличается и национальная кухня — нам, как православным, можно есть свинину, пить алкоголь — запрещенных продуктов как таковых вообще нет. А еще у нас есть мной сильно любимые пельмени из свинины. Они получаются жирные, вкусные, называются «пирмэнкэ», а по форме и размеру похожи на вареники. Раньше в деревенских больших семьях одного пирмэнкэ было достаточно, чтобы накормить человека.

По стопам отца и вылазки на природу

Мой папа всегда считал себя кряшеном и позиционировал себя им же, поэтому я, приехав в Казань, решила пойти по его стопам. Просто потому, что мне это близко. Пришла в молодежное отделение общественной организации кряшен, а потом начала активно вовлекать в это и своих мамадышских знакомых. В 2014 году меня пригласили на должность пресс-секретаря общественной организации кряшен. А уже потом, когда мы начали готовиться к третьему форуму кряшенской молодежи, ребята мне доверились и выдвинули меня в руководители молодежного отделения. С тех пор я, можно считать, двигаю кряшенской молодежью. Наша организация называется «Бэрэкэт», что в переводе на русский — «благодать». Мы проводим много мероприятий, посвященных праздникам, да и просто организуем различные вылазки с молодежью. Например, в 2015 году мы поехали с палатками к реке Вятка в Мамадышском районе. Провели три дня на лоне природы: катались на катамаранах, питались едой с костра, ложились с закатом, вставали с рассветом — ребятам все очень понравилось.

Отсутствие единомышленников и переезд как стресс

Даже выезжая в другие города России, мне становится неуютно, потому что я совершенно одна и поделиться даже сегодняшними эмоциями абсолютно не с кем. А Ассамблея — это такое место, куда можно прийти и увидеть пусть не своих сородичей, а просто молодежь — таджиков, туркменов, евреев, кого угодно. Они тебя поймут, потому что вы на одной волне, и будет уже не так сложно. К тому же, раз уж эти люди пришли в Дом Дружбы народов, они, как минимум, воспитанные ребята.

Фото: Анастасия Шаронова

Сегодня, 30 июня, в казанском ИТ-Парке состоялся форум Blockchain Meetup, посвященный развитию технологий криптовалют и блокчейна. Специалисты в области блокчейн-технологий обсудили перспективы развития в сфере бизнеса и государства, а также вопросы нормативно-правового регулирования цифровых валют.

Enter пообщался с казанцами, которые зарабатывают на биткоинах и альткоинах и узнал, что они думают о легализации криптовалют в России, а также выяснил, какие монеты стоит купить прямо сейчас.

Максим, 27 лет, экономист

«В Китае все майнят, даже уборщики»

Мне очень грустно и больно сейчас вспоминать, когда я узнал о биткоинах и криптовалютах в целом, потому что тогда я не придал этому значения. А услышал я об этом, наверное, одним из первых в России, году в 2009. Подумал: «Ну да, биткоины, надо будет как-нибудь посмотреть, что там к чему» — а потом забыл об этом. Сейчас мы с ребятами общаемся в российском блокчейн-сообществе. Я как-то спрашивал у последних, когда они узнали про биткоины. Говорили, что году в 2012-м. Если бы я еще тогда, в 2009-м, вложил в биткоины тысячу долларов, — то сейчас я бы входил в топ-100 россиян по уровню состояния. После этого я периодически вспоминал про криптовалюты, но не нашел понимания среди инвесторов.

Однажды я сказал одному инвестору, что начал инвестировать в биткоин, а он мне ответил, что это пирамида, которая скоро рухнет. Я пытался объяснить, что это не так. Приводил аргументы о том, что даже Центробанки некоторых стран переходят на эту валюту. Я понимал, что для того, чтобы технология развивалась, ей нужно правильное позиционирование.

Сейчас в области майнинга разворачивается очень много действий мошеннического характера. Например, человек хочет купить видеокарту, перечисляет деньги, а в итоге не получает ни оборудования, ни возврата средств. И попробуй найди среди трех миллиардов китайцев того, кто тебя кинул. В Китае это уже можно назвать своего рода майнингом. Это стало отдельной сферой бизнеса — кидать людей, которые хотят зарабатывать на криптовалютах (Смеется, — прим Enter).

Вообще, у майнинга есть две подоплеки: финансовая и технологичная. На первой сейчас абсолютно реально зарабатывают деньги. Это очень русское занятие: поставить что-нибудь, что будет приносить деньги, в то время как ты будешь лежать на печи и есть пирожки. Но это только вершина айсберга — сам потенциал технологии огромен. Например, в Китае все майнят, даже уборщики.

А вот на месте нашего государства я бы пошел по другому пути и все разрешил. Хотя, на самом деле, я думаю, в России и не станут запрещать криптовалюты. Наша страна никуда не денется, рано или поздно их нужно будет легализовать. Я приведу пример: представьте оживленную магистраль, по которой идет торговля, а вы сидите на обочине, смотрите и семечки грызете. Тут такая же история: даже если Россия не примет рынок криптовалют, он будет существовать и без нее — в обход. Непременно появятся какие-то серые схемы, вокруг этого будет расти криминал и прочее. Я считаю, что гораздо лучше все узаконить, зафиксировав точку входа и выхода криптовалюты.

Глоссарий майнера

Альткоин (Altcoin) — электронные валюты, которые являются альтернативой биткоина.

Биткоин (Bitcoin) — самая первая (2009 год) и самая популярная на данный момент криптовалюта в мире. Автор-разработчик неизвестен, скрывается под именем Сатоcи Накамото.

Блокчейн — общая база всех транзакций, прошедших через криптовалюту за все время. Информация записана в блокчейне в виде цепочки блоков. Блокчейн идентичен у всех держателей криптовалюты, то есть существует во множестве копий по всему миру.

Зеткэш (Zcash) — децентрализованная криптовалюта с открытым исходным кодом, которая призвана установить новый стандарт для конфиденциальности и анонимности за счет использования революционной криптографии.

Криптовалюта — электронная денежная система, безопасность переводов в которой обеспечивает криптографический алгоритм. Криптовалюты не контролируются каким-либо единым банком, то есть они децентрализованы.

Майнеры — участники криптовалютной системы, компьютеры которых обрабатывают случайные транзакции — то есть совершают работу по решению криптографического алгоритма, чтобы добавить запись о новой транзакции в блокчейн.

Майнинг — способ заработка, где источником дохода становится вознаграждение майнера за новый блок, добавленный его компьютером в блокчейн. Майнинг — единственный способ эмиссии (выпуска) новых монет в большинстве криптовалют. Размер вознаграждения устанавливается разработчиком программного кода криптовалюты.

Фермы — вычислительные устройства, подключенные к криптовалютной системе и настроенные исключительно на майнинг. Фермы могут занимать как книжный шкаф, так и целые здания. Для работы фермы требуется только электричество, охлаждение и подключение к интернету.

Эфириум (Ethereum) — вторая по популярности криптовалюта в мире, разработанная русским канадцем Виталиком Бутериным в период с 2013 по 2015 год. Эфириум отличается более надежным программным кодом, чем у биткоина и позволяет использовать технологию блокчейна не только в финансовых операциях, но и в разных видах юридических сделок.

Саша и Рамиль, 20 лет, студенты юрфака КФУ

«В России много кто думает, что криптовалюты и майнинг — это пирамида и вообще какая-то сказка»

Саша: Я услышал про существование биткоинов в 2012 году — об этом мне рассказал друг. Но, поскольку я знал, что этот мой друг любит рассказывать сказки, — никак не отреагировал. Услышал и забыл. Но уже после, на втором курсе меня заинтересовала эта тема. Я стал изучать, как начать торговать, как завести на биржу деньги, как на этом зарабатывать. В конечном итоге до нового года я открыл первый счет на бирже, начал активно этим заниматься и, соответственно, зарабатывать. Да, кто-то говорит, что заниматься этим в 2016 году — очень поздно, но я считаю, что поезд только-только разгоняется, как минимум в сфере альткоинов. Существует множество разных альтернативных валют — сейчас они очень дешевые, однако у них большие перспективы, вплоть до того, чтобы обогнать биткоин. Так, например, говорили и говорят про эфириум. К примеру, я сам брал его за шесть долларов, а сейчас он стоит все 300. А есть и другие валюты, которые, как мне кажется, точно так же постепенно будут набирать обороты. Я думаю, если сейчас вложиться в один из альткоинов, через некоторое время можно стать миллионером (Смеется, — прим. Enter).

В России много кто думает, что криптовалюты и майнинг — это пирамида и вообще какая-то сказка, не имеющая практического применения. Но это все ерунда. Есть замечательная книжка Натаниела Поппера «Цифровое золото», там отлично рассказано, как создавалась сама технология, как выстраивался рынок и какова вообще идеология. Прочитав эту книгу, приходит очень четкое понимание рынка криптовалют в целом.

Я уже подсадил почти всех своих друзей на эту тему. У некоторых из них даже родители хотят вложиться в криптовалюту. Похоже на пирамиду, на самом деле (Смеется, — прим. Enter).

Рамиль: Сейчас очень большой проблемой является наличие оборудования для майнинга: его практически нет, что в Китае, что в России. Особенно в июне — просто какой-то бум. Если раньше можно было заказать, подождать месяц — оно бы пришло. Сейчас же, даже покупая через интернет-магазин, я не могу быть до конца уверен, что оборудование мне придет. Я много раз сталкивался с продавцами, которые писали, что оно есть в наличии, хотя на самом деле его не было.

Помимо обычного майнинга, есть еще и промышленный. Раньше он приносил сверхприбыль, но сейчас обороты немного сбавились. Если рассматривать майнинг биткоинов в целом, то, можно сказать, что поезд уже ушел. Это связано с тем, что для создания гигантской фермы, которая может приносить огромную прибыль, нужны большие вложения.

Я как-то попытался объяснить маме, чем занимаюсь. Пробовал дважды, но в итоге она не захотела понимать. Папе же я рассказывал про криптовалюту около часа все — он, кажется, понял и даже решил немного помочь мне с этим. А когда попытался объяснить друзьям, они еще долго спрашивали меня: «Какие еще биткоинты, биткоинги, бетховены?».

А один из моих друзей после моего объяснения все равно назвал то, чем я занимаюсь, — пирамидой. Я пытался его разубедить, говоря «Какая пирамида? Мы же нормальные деньги зарабатываем». На что он ответил: «Ну конечно, вы же на верхушке». Дело как раз в том, что тут и нет никакой верхушки. Люди просто не понимают, как начать и что для этого нужно делать.

Роман, 25 лет, программист

«Самое важное — не вкладывать деньги, которые страшно потерять»

Начать зарабатывать на криптовалюте, в принципе, можно в любой момент, но здесь крайне важна осознанность действий. Например, можно захотеть освоить карате в 50 лет, но нужно понимать, что в первый день тренировок не стоит выходить на спаринг. В криптовалюте самое важное — не вкладывать деньги, которые страшно потерять, не говоря уже о кредитах.

Я сейчас интересуюсь в меньшей степени биткоинами и в большей степени молодыми и стабильными валютами, если что-то на этом рынке вообще можно назвать стабильным. Например, эфириум и зеткэш. Первый сейчас на пике популярности, в виду того, что вопросы по поводу криптовалют были адресованы Владимиру Путину как раз автором эфириума.

Когда я впервые услышал о биткоине, он стоил около 4-5 долларов за единицу. Я понял, что эта валюта будет крайне быстро расти и набирать обороты. Как минимум потому, что она обеспечивает людям анонимный обмен деньгами, в чем может быть заинтересован кто угодно. Это могут быть легальные компании и лица, которые хотят перевести деньги за рубеж, не платя при этом комиссий банкам и не подвергаясь проверке. Но не менее интересно это и нелегальным дельцам и сообществам, которые хотят продать что-то запрещенное для торговли на обычном рынке. При таком раскладе биткоин — отличное решение проблемы для всех этих людей.

Я сам никогда не занимался майнингом, только куплей и продажей валюты. На самом деле, у меня чисто спортивный интерес, я никогда не собирался много заработать на криптовалюте, хотя это вполне реально. Я хотел понять, как устроен этот рынок, потому что мне интересна сама технология. Ну и, наверное, хотел поддержать развитие криптовалюты рублем.

Экономисты говорят, что валюта всегда должна быть чем-то подтверждена — золотом или работой или, например, акции — компанией, которая на ними стоит. Однако это не всегда работает именно так. Некоторые вещи подтверждены фактически ничем: верой людей в эти вещи или их дефицитом. В качестве примера можно рассмотреть людей, которые коллекционируют почтовые марки: они их дорого покупают и за дорого продают. При этом на них даже нельзя ничего купить — это же просто бумажка.

Я думаю, в России рано или поздно появится свой аналог криптовалют, который будет контролироваться Центробанком или еще какими-то государственными органами. Он будет прочно связан с обычными бумажными деньгами. Я думаю, что при помощи технологий, которые сейчас применяются к криптовалюте, улучшат нашу обычную валюту. Или, может, эти технологии будут смешиваться до тех пор, пока не появится какой-то гибрид. В будущем, я думаю, криптовалюты будут легализованы во многих странах посредством применения технологий на тех валютах, которые мы уже сейчас имеем в государстве.

Фото: Анастасия Шаронова

Enter совместно с Молодежной Ассамблеей народов Татарстана запустил спецпроект — серию материалов о жизни многонациональной молодежи в нашей республике. В очередном выпуске мы пообщались с Амриддином Камоловым, студентом из Таджикистана и заместителем Председателя Совета МАНТ. Он рассказал о своем незапланированном переезде в Казань и о том, какими были первые три месяца здесь и почему ему бывает стыдно за соотечественников.

Незапланированный переезд и не по годам большой опыт

Я родился в Таджикистане, в Худжанде. Многим понятнее, когда говоришь Ленинабад — так мой город назывался в СССР. В 2010 году, когда мне было 15 лет, я поступил в Казанский кооперативный техникум. Вообще, изначально я планировал закончить 11-й класс и поступить в медицинский, так как у меня в семье все медики. Но нет — когда я был в 9 классе, моя мама ездила в Казань. Я был здесь несколько раз и очень хотел вернуться в этот город. И вот однажды она позвонила оттуда и сказала: «Амриддин, всё, собирай вещи и готовься через месяц переехать в Казань». А зачем, почему, как — ничего не сказала.

Мама знала, что я люблю готовить — с 5-6 лет я готовил дома. Так я и поступил на повара: мы оплатили учебу, взяли билеты, я сдал вступительные экзамены — и всё. Я уже закончил техникум и поступил в институт кооперации — сейчас на предпоследнем курсе. Кроме этого, я являюсь заместителем председателя Молодежной Ассамблеи народов Татарстана и куратором мероприятий.

Первые три месяца в Казани были безумно сложными, я очень сильно скучал по дому и семье. Очень тяжело осознать то, что ты совсем один. Здесь другая страна, другой город, другой менталитет, традиции, обычаи — все по-другому. Первые три месяца, в общем, было очень тяжело, но постепенно я привык, во многом благодаря общественной работе. Начал заниматься ей в техникуме: был фотографом, видеографом, помощником режиссера, а потом мы с режиссером вместе ставили студенческие мероприятия, например, «Студенческую весну» и «Весеннюю капель». Спустя какое-то время я стал председателем совета сузов Казани. Когда я пришел на первое собрание, я был немного ошарашен: мне лет 16-17, а там все такие «старички». Казалось, что они смотрят на меня и думают: «Что за маленький ребенок к нам пришел?». А я по возрасту-то может и маленький, но по опыту — точно нет.

Отсутствие дискриминации и родной русский язык

Татарстан — многонациональная республика, я понял это с первого же дня. Он отличается от других регионов: здесь не делят по национальностям или по вере. За 7 лет учебы я ни разу не столкнулся с дискриминацией и чем-то подобным. Лично в мою сторону никаких нападок не было. К примеру, я пришел в техникум — здесь все было абсолютно чужим, разумеется, я нервничал. Но когда я увидел свою группу — там были и русские, и татары, и украинец, и грузин и еще один татарин — уроженец Узбекистана, — ни о какой дискриминации и речи быть не могло.

К тому же, у меня никогда не было проблем с русским, можно сказать, это мой родной язык, так как моя мама — преподаватель русского и литературы. К тому же, для Таджикистана он и не является иностранным, тем более после советского периода — мы должны и обязаны знать русский. Поэтому мне кажется странным то, что ребята, приезжающие в Казань из Таджикистана, плохо говорят на русском.

Кстати, когда я работал в Комитете по делам детей и молодежи, там, наверное, кто-то мог подумать: «Что, какого-то таджика взяли в Комитет?». Но если ты хорошо работаешь и ты адекватный человек — то почему нет. Правильно говорят: «Нет плохой и хорошей нации, есть плохие и хорошие люди». Да, само собой, у Татарстана и Таджикистана есть различия, например, в традициях, обычаях, менталитете. Однако могу сказать точно, что таджики не видят в России врага — эта страна вызывает у всех исключительно положительные эмоции. А все потому, что многие мои соотечественники уезжают сюда работать — и их охотно нанимают. Хочешь учиться — учись, хочешь зарабатывать — зарабатывай — это не проблема. Может, со стороны это все звучит слишком хорошо, но факт остается фактом.

Татарская кухня и открытие своего заведения

Национальная кухня — для меня особая тема, потому что я повар. Вернее, технолог общественного питания — так красивее звучит (Смеется, — прим. Enter). Кухни Таджикистана и Татарстана сильно отличаются — это, в первую очередь, связано с географией и менталитетом. У нас, в Таджикистане, более жирная еда, нежели тут, потому что у нас более жаркий климат, и рабочий день начинается уже с 5 утра. Тратится много энергии — из-за этого люди стараются больше есть.

Но при этом я не могу сказать, что в татарской кухне мне что-то не нравится. Как минимум потому, что это еда (Смеется, — прим. Enter). Вообще, мне кажется, нельзя говорить про еду «нравится» или «не нравится», лучше — «на любителя». Одно могу сказать точно: татарская кухня популярна своими мучными изделиями — очпочмак, элеш, губадия и так далее. В этом плане, мне кажется, Татарстан занимает лидирующие позиции.

Кроме этого, до конца года я планирую открыть свое собственное заведение. Пока не могу рассказать, какого формата оно будет, но я изучал другие точки общепита Татарстана и, сравнивая со своей задумкой, не видел ничего похожего. Я очень надеюсь, что у меня все получится.

В Казани прошел Летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена». Одним из спикеров мероприятия стала Анна Наринская — спецкор ИД «Коммерсантъ».

Enter встретился с Анной перед ее лекцией в парке «Черное озеро» и узнал о том, как оградить себя от необъективных оценок, чем отечественная критика отличается от зарубежной и ради чего люди перечитывают «Преступление и наказание».

Дружба с писателями и неоднозначное отношение к 90-м

Не надо себя обманывать, что ты полностью беспристрастен. Если твой близкий друг имел несчастье написать книгу, трудно удержаться от того, чтобы ему не подсуживать. Но стараться надо. До этого я снимала документальное кино, занималась фэшн-журналистикой, в общем, — делала самые разные вещи. Но когда я пришла к критике, у меня уже было много друзей-литераторов, так что ситуация была сложной изначально. Но я сознательно не «тусуюсь» с писателями, чтобы мои человеческие впечатления не влияли на оценку текстов.

Есть вещи, которые я считаю полезными в принципе. Именно полезными. Например, попытки написать о нашем недавнем прошлом, о 90-х, разобраться с тем, что это было. Это удивительное время, сформировавшее огромное количество людей и поменявшее страну. Но мы до сих пор не понимаем, что нам думать об этих изменениях, как оценить их однозначно. Мы не можем разобраться даже со своим собственным отношением к этому. Попытки понять это меня интересуют.

Литературная критика — это не только написание статей, это в первую очередь выбор. Сейчас я практически перестала быть действующим критиком и выпускаю по одной статье в две недели, так что мне проще. А раньше мы в «Коммерсантъ-Weekend» каждую неделю публиковали по два материала о книжках и коротенький список рекомендаций. В этом случае твой выбор становится навигацией. И этот отбор всегда должен быть оправдан, в том числе и для тебя самого.

Критика: влиятельная и не очень

Литературная критика в России и за рубежом — две абсолютно разные вещи. В фильме «Бердмэн» есть эпизод, где главный герой видит театрального критика, пытается что-то ей объяснить, а она говорит: «Отойди от меня — я тебя уничтожу». И мы знаем, что она не врет, она права — она действительно его уничтожит. Или, например, Том Стоппард, нобелевский лауреат, рассказывал мне, что его пьесу «Берег утопии» в Нью-Йорке играли три месяца — и все это время условно называли ее генеральной репетицией, а не спектаклем. Это связано с тем, что, согласно уговору, критик не может писать рецензии на репетиции. А если New York Times вдруг напишет, что пьеса плохая, — он ее убьет. С книгами это работает точно так же: на страшно прославленную книгу Джонатана Литтелла — «Благоволительницы» — в New York Times написали разгромную рецензию, а издательство в связи с этим даже сократило тираж. Можно долго рассуждать, почему это так. Почему в Америке индустрия ориентируется на критику, а у нас нет. Но факт есть факт — там критика влиятельная, а у нас — не очень. Я считаю, что критику в ситуации невлиятельности легче. Это совершенно иная ответственность.

Я уже давно слышу о том, что отзывы на «Амазоне» убьют литературную критику. Однако мне самой кажется, что экспертное мнение было и остается важным для читателя. Критик хорош тем, что у него есть личность, свой стиль, вы можете себя с ним соотнести. Вы можете сказать: «Вот эта Наринская, она такая гадина, а все, что она рекомендует, мне всегда не нравится». Или: «Вы знаете, Наринская интересная, дай-ка посмотрю, что она хвалит». Вот как это работает. Критик обладает неким мнением, а соглашаться с ним или нет — ваше дело.

Разные требования к литературе и «русское желание»

Сейчас критика в России поделена на две части. Первая — впрямую полезная, к которой я себя не отношу, — это «чего бы нам такого почитать», а вторая, скажем так, дополнительная — книжная эссеистика. В последней книги рассматриваются в контексте их восприятия, как часть жизни и интеллектуального поля, на их примере разбирается состояние умов в нашем обществе. Это как раз то, чем я занимаюсь. Мне приятно, что есть люди, которые такое читают и как-то реагируют.

Подумайте, вы можете пойти в варьете, а можете на серьезный спектакль — это два совершенно разных опыта. Точно так же и от книг люди хотят совершенно разного. Кому-то просто необходимо, чтобы его всего перепахало (это, кстати, очень русское желание). Прочесть новое «Преступление и наказание», чтобы обалдеть и смотреть в одну точку, думая: «Боже, ну и ну». А некоторым нужно просто посмеяться или быстрее заснуть и так далее. Это всегда было так, и это не изменится. У людей могут быть самые разные требования к тому виду времяпрепровождения, которое книги предполагают. Иногда они заключаются в том, чтобы заставить читателей думать или как-то меняться, а иногда — просто убить время.

Фото: Предоставлены Центром современной культуры «Смена»

В мае Enter организовал лекцию на тему: «Пирамида потребностей медиа: почему создание своего СМИ — это всегда боль». В роли спикера выступил Егор Мостовщиков — главный редактор сайта проекта «Сноб» и основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер».

Enter пообщался с Егором и узнал, должен ли главред бороться с нытьем сотрудников, кому нужны издания с платной подпиской и почему журналист — не очень приятный человек.

— Какова главная проблема журналистики в России, на ваш взгляд?

— О боже (смеется, — прим. Enter). Наверное, у журналистики в России столько же проблем, сколько и у журналистики в других странах. Это и финансирование, и отсутствие правильного профильного образования, и невозможность защитить интересы (как свои, так и издания), и незащищенность перед законом или наоборот беззаконием. Плюс ко всему, отсутствие каких-то ориентиров и общепринятых стандартов этики. Но мне кажется, что это, скорее, повсеместная штука, я не думаю, что у журналистики в России есть какая-то особенность, которая отличает ее от мирового контекста. Зачастую журналисты даже не успевают понять, что происходит в мире, как вдруг Трамп становится президентом и оказывается, что что-то пошло не так и мы все упустили из виду что-то важное.

— Кто вообще он — хороший журналист? Обладатель корочки журфака какого-нибудь государственного университета..

— … Нет, конечно.

— … Или просто инициативный молодой человек, готовый на все ради идеи? Или все эти ярлыки не имеют никакого смысла, и нужен просто человек, который хочет работать?

— Настоящий журналист, идеальный, коих очень мало — это человек, который осознает, что он никого не интересует, и его мнение никому не важно. Все, что он думает о любых вопросах, не имеет никакого значения — он вообще не должен думать. У хорошего журналиста нет своей позиции или точки зрения, он не должен поддерживать никакие политические направления и идеи. Этот идеальный сотрудник ни с кем и ни в чем не согласен, а ему самому никто не симпатичен. В целом, журналист — достаточно отвратительное создание, не очень приятный человек, которому ничто и никто не нравится. Его задача только в том, чтобы добывать и рассказывать информацию. Нельзя быть журналистом и активистом одновременно. Если журналист едет на оппозиционный митинг потому, что он поддерживает сам митинг, — он не журналист. Он может получать зарплату журналиста, но журналистом он от этого не станет. Идеальный сотрудник должен уметь отделять личные пристрастия от того предмета, который он изучает, а это крайне редкое явление. Собирать информацию и относиться к ней беспристрастно — это самое важное. Все остальное — дело техники.

— Получается, журналист всегда должен оставаться в стороне и наблюдать за происходящим из своего «уголочка»?

— Конечно, журналист должен выступать в роли свидетеля. Он не должен трактовать события, он должен их видеть и рассказывать, не пытаясь объяснить, что они значат.

— А какими качествами должен обладать хороший главный редактор?

— Знать бы самому.

— Как в таком случае организовать продуктивную и эффективную работу редакции? Стоит ли работать с молодняком, который впитывает как губка, но недостаточно компетентен или лучше набирать в команду проверенных (может и не именитых, но опытных) журналистов?

— По моему опыту, и та и другая ситуация — непредсказуемые. Это может быть человек, который ничего не умеет, но быстро схватывает или он может плохо учиться и вообще оказаться тупым. То же самое касается и именитых людей: они могут ничего не уметь на самом деле, а быть просто слишком распиаренными и при этом абсолютно бесполезными и наоборот. Нет какого-то алгоритма вроде «надо всегда делать только так и никак иначе». Поэтому приходится постоянно проводить опыты, тыкаться и пытаться найти свою штуку. Например, в случае с самиздатом («Батенька, да вы трансформер», — прим. Enter), мы используем и тот и другой вариант. Берем как людей опытных, так и тех, кто ничего не умеет делать и вообще не имеет отношения к журналистике, но хотят научиться. Ровно как и в «Снобе», наверное, — мы можем заказывать тексты именитым авторам, но при этом всегда с готовностью рассматриваем предложения о стажировках. Разумеется, в 99% случаев разочаровываемся, но иногда из этого все же что-то вырастает.

— Как вырастить команду, которая будет генерировать сумасшедшие и крутые идеи 24/7? Нужно постоянно заставлять людей накидывать темы для материалов или, может, как-то мотивировать их?

— Во-первых, не нужно никого заставлять. А во-вторых, когда есть драйв, когда люди понимают, что они делают и зачем, когда им весело и в кайф работать друг с другом, — все это происходит само собой. Поэтому очень важно, чтобы люди четко осознавали, чем они занимаются и для чего. А когда люди сидят вялые, голодные, недовольные, наверное, тяжело будет чего-то добиться.

— На лекции вы говорили, что люди выгорают, впадают в депрессии и много ноют. Как с этим бороться главному редактору и нужно ли?

— Я сам пока не нашел рабочей схемы, но я бы очень хотел иметь ее в руках. Наверное, это больше индивидуальная штуковина и в каждом конкретном случае нужно действовать по-разному. Иногда необходимо просто потерпеть, если сотрудник, конечно, ценный. Нужно понимать, что этот человек будет абсолютно бесполезен до тех пор, пока его не отпустит. Такими вещами должен заниматься психотерапевт или психоаналитик, это не забота главного редактора. У людей могут быть проблемы в жизни, ты можешь поддерживать их или что-то подсказывать, но ты не врач, чтобы их лечить. Да, это очень грустно и, конечно, хочется всем помочь и всех растормошить. Порой приходится прыгать как аниматор в Турции, эдакий заводила: «Ребята, ребята, давайте, давайте!». А потом самому приходить домой, садиться и думать, как бы еще и со своими проблемами разобраться.

— Что касается «Сноба», взаимодействуете ли вы с печатной версией?

— «Сноб» — это не только сайт и журнал в печатной версии, это еще и лекторий, мероприятия, закрытый клуб и программа лояльности. И они все взаимодействуют, у них есть общие задачи, понимание, что «Сноб» — это одно целое, у каждого свои насущные проблемы и вопросы, которые они решают. Они взаимодействуют друг с другом по разным продуктам и проектам. Это просто разные части одной большой машины.

— На «Снобе», ровно как и на «Дожде» и «Репаблике» есть платная подписка для доступа к материалам. Существует мнение, что в России никто не хочет ни за что платить, так благодаря чему эти СМИ все еще функционируют?

— Это неправда. Когда айтюнс пришел в Россию, все говорили: «Кто вообще будет за это платить?» — да я и сам так думал. Однако культура постепенно приходит: люди привыкают платить за контент, софт, приложения и программы на компьютеры. У того же «Репаблика» 20-30 тысяч платных подписчиков, в «Снобе» тоже. Люди готовы покупать подписку за 20 тысяч в год, так что я абсолютно не согласен. Как только люди понимают, что для них есть польза — они готовы платить. Существует же, например, какая-нибудь «Амедиатека» — казалось бы, зачем людям покупать сериалы, если можно их бесплатно скачать? Но нет — покупают, и охотно. Это вопрос времени, эта штука очень быстро всех захватит, без сомнения.

— А как вы относитесь к существующей схеме монетизации медиа (баннеры, спецпроекты, подписки), можно ли как-то усовершенствовать ее, на ваш взгляд? И не кажется ли вам, что эта схема абсолютно убыточна?

— Все способы, чтобы заработать деньги, хороши, потому что медиа — это бизнес. Это не маргинальная идеалистическая штуковина, здесь надо зарабатывать деньги. И чем больше способов, не мешающих основной работе и не вступающих с ней противоречие, ты придумаешь — тем лучше. Я не считаю подписку, баннеры и рекламу как таковую — плохой схемой монетизации, дело, скорее, в том, что она не всегда работает. Да и сам рынок постепенно теряет интерес к такой рекламе: компании уходят в сторону создания собственного контента на своей площадке. Совсем скоро им не нужны будут никакие СМИ, они массово начнут понимать, что могут делать все самостоятельно, в том числе и привлекать аудиторию. Поэтому медиа как медиа не может зарабатывать, необходимо иметь какой-то бизнес, помимо издания. Например, есть Colors — великий журнал про бедствия на планете — один из проектов компании United Colors of Benetton. Или крупный ритейлер одежды Net-a-Porter, который делает издание про шмотки — MrPorter. Это понятная модель: есть бизнес, который приносит деньги, и есть медиа поверх этого. «Тинькофф-журнал» тоже зарабатывает на этом — у них изначально был бизнес, который позволял им заниматься журналом. Такая логика действительно работает, а просто баннеров мало и приходится что-то еще придумывать и придумывать как можно быстрее. Мы в самиздате, например, тоже не сразу придумали, но уже сейчас занялись развитием контент-студии, которая позволяет нам зарабатывать деньги и пускать их на развитие «Батеньки».

Ума Девлетукаева и Илья Анастасов об общественной деятельности, развитии интереса к спорту у детей и любви татар к чаю.

Enter встретился с Юрием Дегтяревым для того, чтобы выяснить, что не так с видеоблогингом в Татарстане. Юрий высказал свое мнение о феномене видео в интернете, поведал о том, что из себя сейчас представляет сообщество «”Спасибо”, Ева!», основателем которого он является и поделился секретами создания вирусного ролика.

— Расскажите о RuTube: что это за проект, кто за ним стоит?