Громкие дела последнего времени, так или иначе ставшие следствием флешмоба #metoo, доказывают нам, что мир меняется. Одни из показателей этих изменений — стремительно меняющиеся конвенции гендерных отношений, которые влияют в том числе на новую значимость выстраивания личных границ.

Автор книги «Ты не виновата. Почему домашнее насилие — это не про любовь» Диана Садреева на протяжении полутора лет разговаривала с жертвами абьюза, домашнего насилия и созависимых отношений. Специально для Enter Диана публикует историю, не вошедшую в книгу, и рассуждает на тему личных границ.

Вынужденная изоляция, оставившая нас один на один со своими мужьями, родственниками и детьми, заставила по-другому взглянуть на взаимосвязь личных и территориальных границ с ментальным здоровьем и самоощущением. О том, как выстроить отношения с домашними и обозначить личные границы говорят все кому не лень, но что такое «личные границы»? Это про тело и пространство? Про отношения и любовь? Как понять, что границы действительно нарушены, а не мы сами себе это выдумали?

Психологи говорят, что личные границы — это про разное: про телесность и секс, про дружбу, родительство и детство. Границы может нарушить как партнер или коллега, так и совершенно посторонний человек, мимолетом положивший руку на чью-то талию в попытке протиснуться в узких проходах «Пятерочки» или таксист, который «тыкает» и комментирует чужую внешность. Мы легко распознаем случаи резкого, грубого и наглого поведения, а вот с темами интимными и табуированными социумом все гораздо сложнее. Одна из таких тем — нарушенные границы в сексуальной сфере. Говорить об этом стыдно, неловко и унизительно.

— У меня есть совсем немного времени, — говорит она мне, снимая с плеч голубую шубу. Несколько раз трясет ее в воздухе, чтобы смахнуть мокрый снег с искусственного меха. — Мне надо вовремя уйти.

Ей надо вовремя уйти, чтобы оказаться дома не позднее 19:45. Оставшиеся пятнадцать, а если повезет, 20 или 30 минут она потратит на то, чтобы достать из холодильника сковородку, вывалить ее содержимое на красивые тарелки и поставить их в микроволновую печь. Затем будет совместный ужин, просмотр сериала, почесывание кота и, конечно же, занятия сексом.

Мою собеседницу зовут Камилла, ей 24 года, она музыкант, приехала в Москву из небольшого российского города семь лет назад. Камилла — одна из тех, кто откликнулся на мой пост в соцсетях с призывом поделиться опытом пережитого насилия. Говорит шепотом, озираясь по сторонам как преступник, о самых откровенных эпизодах рассказывает только во время перекура.

— Я не знаю, насилие это или нет, — говорит она, — но мой парень заставляет меня заниматься с ним сексом. Это глупо звучит, я знаю, но мне кажется, что это ненормально? Или нормально? Сложно определиться. Все началось с того, что мы занялись с ним сексом не потому что я этого хотела, а потому что было неудобно отказать. Он выглядел так жалобно, даже жалко, и я подумала: если не сегодня, то все равно ведь придется когда-нибудь?

Долгое время отношения между мужчиной и женщиной были основаны на явном или замаскированном рабстве женщины. На правах обладания силой, властью и денег мужчины занимали привилегированное положение, а женщины выступали в качестве домохозяек, матерей и даже секс-прислуги. Женская сексуальность контролировалась обществом и церковью: мужчина сам решал, когда и как заниматься сексом, не принимая в расчет сексуальные желания своей супруги. И это до сих пор воспринимается в качестве устойчивой нормы: «женщина принимает, мужчина дает», «женская роль пассивна, мужская — активна», — такие формулировки время от времени я вижу в женских изданиях, они также исходят из уст героев и героинь моей книги.

И дело даже не в том, что в 2003 году группа ученых из МГУ провела исследование, во время которого 75% опрошенных женщин признали, что соглашаются заниматься сексом с партнером, когда им самим этого не хочется. А в том, что только 23% женщин считают принуждение к сексу проявлением сексуального давления. Идентифицировать то, что долгое время общество озвучивало в качестве нормы (превосходство мужских желаний над женскими) намного сложнее, чем явное хамство с уличным продавцом.

Камилла продолжает:

— Я могу прийти домой, завалиться от усталости спать, а проснуться из-за того, что со мной занимаются сексом. «Я был очень возбужден», «ты так красиво лежала», говорил он. Я вначале думала: что ж поделать, если он так сильно меня хочет, это же даже хорошо, должно быть лестно мне как женщине. Но когда это стало повторяться чаще, когда я стала просыпаться и говорить «нет», он все равно не обращал на меня никакого внимания. Кроме этого, мог делать еще много всего: например, снять презерватив во время занятий сексом… Были и другие моменты.

Конечно, изнасилования, принуждение к сексу и сексуальные домогательства как тяжелая форма нарушения личных границ встречается гораздо реже (по статистике, каждая пятая женщина в США подвергалась изнасилованию или попытке изнасилования) непрошеных советов бесцеремонных родственников или манипуляций со стороны семьи. Однако по степени воздействия на жертву благодаря своей табуированности они наносят серьезную психологическую и физическую травму. В числе последствий могут быть депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожное расстройство и суицидальное поведение.

Что такое хорошо, что такое плохо мы знаем еще с детского возраста: у кого-то эти определения звучат голосом Маяковского, у кого-то голосом бабушки и родителя. Но что позволительно делать другому человеку по отношению к тебе, а что нет — об этом и сегодня говорят крайне редко. В обществе любой отказ воспринимается как невежливость, плохое воспитание, неумение дружить или проявление нелюбви.

Что такое «личные границы» каждый человек начинает понимать еще в детстве. Будучи ребенком Камилла подвергалась насилию со стороны отца и поэтому неудивительно, что идентифицировать свои собственные границы сегодня ей гораздо сложнее: когда с девятилетнего возраста вторгаются в твою телесность и интимность, не спрашивая разрешения — это стирает уважение, нарушает ценность собственного тела и окончательно усложняет способность говорить «нет».

— Я просто не знала, что со мной так нельзя. Я это чувствовала, но не была уверена на сто процентов.

Я вспоминаю лекцию Марины Травковой, семейного психотерапевта и специалиста по работе с темами гендера и сексуальности. На одном из выступлений «Школы безопасности и благополучия» она сказала:

— Если вам кажется, что ваши границы нарушают, вам, скорее всего, не кажется. Это не может казаться.

Это лучшая фраза, чтобы понять, все ли в порядке в ваших отношениях с партнером, начальником, родственниками и друзьями.

Психологи разделяют границы на семейные и социальные. Семейные — это отношения с матерью и родителями, когда происходит первое понимание значимости чужого и собственного «я». Границы помогают формированию и росту личности: тот, кто учится их чувствовать, кто понимает допустимое и недопустимое, отделяет желаемое от нежелаемого — это человек, который взрослеет.

Спрашивая сегодня у своего ребенка, что он хочет — кефир или яблоко, завтра вы получите от него ответ, чего он хочет от жизни, и выбор он будет делать осознанно, чувствуя свою ответственность и вашу поддержку.

В России только зарождается культура осознанного родительства, открывающая суть воспитания физически и ментально здорового ребенка. Многие родители до сих пор мастерски обесценивают собственные и чужие границы: врываются в комнату без стука, бесцеремонно расспрашивая о подробностях личной жизни и рассказывая сокровенные тайны ребенка своим и его друзьям. При этом, один ребенок может начать бунтовать против родителя, другой же выберет безропотную позицию принятия, и в дальнейшем подобные унизительные посягательства будет воспринимать как вариант нормы.

Социальные границы — это те, что вырабатываются на работе и в социуме. Босс, который позволяет крики в ваш адрес, швыряет вещи и хлопает дверью офиса, не только нарушает корпоративную этику, но и всячески демонстрирует власть, получая вместо должного уважения всеобщее чувство страха и дискомфорта.

Плохо выстроенные границы в семье не означают, что в социуме они так же стерты. Можно выстроить хорошие отношения с друзьями и коллегами, но иметь проблемы в интимных и семейных отношениях, и наоборот.

Камилла соглашается:

— Где бы я ни работала, никто из коллег никогда бы не подумал, что у меня могут быть хоть какие-то проблемы дома.

Сегодня все специалисты говорят одно — любое принуждение, любой физический контакт без согласия или манипуляций являются жестким нарушением границ, а попытки присвоения и принадлежности одного человека другому проявлением власти, а не любви и симпатии.

Границы выполняют очень важную функцию — сохраняют личное пространство, крайне необходимое для благополучия и внутреннего комфорта любого человека. Люди, которые не умеют обозначать и отстаивать свои личные границы, испытывают сложности при общении с более напористыми и уверенными в себе людьми, становятся зависимыми от мнения и внимания других. Ими легко манипулировать, прививая чувства вины и стыда, и они делают то, чего на самом деле не хотят. У них возникают трудности при межличностном общении, им сложно найти баланс между требованиями общества и личными потребностями. Выполняя желания других, люди тратят свои ресурсы, теряют время и силы. Им сложно понять, чего они хотят и выполнить свое предназначение. При частых или продолжительных нарушениях личных границ у человека возникает много негативных эмоций, что может привести к хроническому стрессу, депрессии, нервному расстройству и паническим атакам.

— Мне кажется, сегодня все словно помешались на отстаивании своих границ. По делу и без, как заведенные, все твердят о своих нарушенных границах. Тут не трогай, так не говори. Как будто больше делать нечего, — пишет мне одна из читательниц моего Telegram-канала.

Поводом к комментарию стал пост, в котором я рассказала о том, как попросила малознакомого мужчину из Tinder-пространства не использовать уменьшительно-ласкательные обращения, и после этого оказалась им моментально заблокирована.

— Ну а ты чего хотела, — говорит мне комментатор так, будто зарегистрировавшись в Tinder, я должна быть автоматически готова на оскорбления в свой адрес. — Ничего ненормального в этом нет.

Я сижу и думаю, а не сошли ли мы все действительно с ума с этими нашими границами? А не бред ли закон о согласии на секс? А когда вдруг стало можно выражать протест против профессоров, ставящих тебе зачеты за короткие юбки?

А потом нахожу в сохраненных файлах не до конца расшифрованное интервью Камиллы, которому так и не было суждено войти в книгу, и перечитываю:

— Я постоянно думаю, — говорит мне Камилла спустя час разговора (к запланированному времени она все-таки опоздала), — что «нет» должно быть главным словом в нашей жизни. То есть, знаешь, вот ты говоришь родителю «нет, я не люблю манную кашу», и к тебе прислушиваются, никто эту манную кашу в тебя потом не пихает и не заставляет есть каждый день. Иначе ты просто утверждаешься в мысли, что «нет» не всегда значит «нет», «нет» означает, что «если надо, то ты можешь все стерпеть». И ты живешь с ощущением, что перетерпеть действительно можно все — манную кашу, контроль матери, изнасилование собственным парнем — и думаешь: а для чего вообще жить-то? Когда себя не ощущаешь, ты расползаешься в пространстве и непонятно к кому обращаешься: а «я» где? А «меня» словно вообще не существует, ко мне никто не прислушивается и как будто бы никто меня никогда не замечал.

Изображения: Саша Спи

Для рубрики «Профайл» Enter встречается с интересными людьми, и через разговоры с ними не только узнает подробности их жизни, но и затрагивает важные городские события и явления.

Диана Садреева поговорила с казанским фотографом и диджеем Soul Man о родном городе, переезде, обнаженных женщинах и умении вовремя отрастить усики.

Его фотолента — это откровенная хроника жизни самых обыкновенных казанских девушек. Сегодня они укладываются ровным рядком на его паркетном полу без одежды, принимают душ в коротких маечках и задирают юбки на фоне кустов, а завтра утром просыпаются и вновь оказываются примерными студентками, верными невестами и воспитанными детьми консервативных родителей.

Большая часть фотографий Soul Man выглядит как исследование женской сексуальности и неприкрытого женского тела — такого, какое оно есть на самом деле: с белыми полосками от загара, красными следами от прикосновения ладоней, родинками и неотретушированными синяками.

Когда я смотрю на эти фотографии, мне кажется, что их появление становится возможным только в двух случаях. Первый — в результате сильного алкогольного опьянения. Второй — из-за безграничного доверия фотографу.

Soul Man предпочитает второй вариант:

— Когда я только переехал в Казань, познакомился с двумя девушками, которых стал регулярно фотографировать. Их тела часто мелькают в первых работах… Однажды они мне сказали, что сами не понимают, как и почему начинают раздеваться. Мол, у меня есть какой-то талант. Меня это зацепило, и я подумал, что было бы неплохо это использовать… Вот так все и поехало.

Soul Man снимает с 2009 года — первую фотокамеру он купил в родном Альметьевске: провел лето посреди бетонных плит и в строительной пыли, а осенью стал обладателем долгожданной камеры.

Первые кадры были сделаны во время гастролей с танцевальной труппой — пять лет Динар успешно занимался брейк-дансом и некоторое время танцевал в местных клубах с названиями «Мегаполис» и Lui XIII. Однако потом, когда он достиг предела своих возможностей, а тренировки перестали его интересовать, задал себе вопрос:

— Зачем мне делать то, чего я больше делать не хочу? — и оставил танцы в прошлом.

Точно также — в прошлом — остались занятия картингом.

— Кто ты по профессии? — уточняю я, сидя на полу его комнаты.

— Вначале, — говорит он, не мешкаясь, — я закончил ПТУ, потом пошел в Альметьевский профессиональный колледж и получил диплом автослесаря. Если нужно починить карбюратор, — смеется, — можешь смело обращаться ко мне.

Последние тридцать минут мы разговариваем с ним о его детстве и родном городе — времени, когда он был известен не как Soul Man, Сулейман или Сулик, а как мальчик Динар, которого не любили в школе:

— Не скажу, что я был каким-то задирой, хотя классные руководители считали меня ребенком с плохим поведением. Я всегда старался сесть за заднюю парту один или с кем-нибудь поугарать. Где-то странно отвечал, где-то странно себя вел, но при этом считаю себя совершенно нормальным. В одно время проявлял агрессию по отношению к слабым, но быстро опомнился, и никогда не было такого, например, чтобы я в учителей харкался мякишами.

«Я жил в городе, в котором ни у кого одежды светлее, чем черная, не было»

В школьные годы некоторые одноклассники могли пострадать от пристального внимания Динара, но чуть позже он сам становится объектом травли со стороны местных ребят. Это происходит после его увлечения брейк-дансом:

— Я жил в городе, в котором ни у кого одежды светлее, чем черная, не было. Не говорю, что все одевались как говнари или гопники, но был какой-то определенный, свойственный этому городу и обществу, стиль.

У Динара всегда была своя манера одеваться — еще не было длинных волос, очков в модных оправах, футболок с надписью Sex Instructor, но был узнаваемый стиль, не свойственный нефтяной столице Татарстана:

— Однажды, — вспоминает Динар, — я стоял на остановке, ко мне подошли два бугая и стали докапываться до одежки. Я подумал: дай-ка проверю свои силы, выбор-то все равно невелик… Либо ты, либо тебя. Разбежался и одному мужику ногой в грудь… Но чуда не случилось — я просто отлетел назад. Потом остановилась какая-то машина, люди увидели, что бьют какого-то совсем мелкого, и нас развели.

Решение о переезде из Альметьевска в Казань Динар принял за неделю — это была осень 2014-го: на тот момент он уже окончательно бросил танцы и снимал вечеринки, организованные Get Busy:

— Все началось с того, что я забежал в кафе «Питер» — тогда еще там были классные события. Ради портфолио и понтов перед альметьевскими друзьями отснял одну из вечеринок. Эти фото заметил Руслан Курманаев, соорганизатор Get Busy, который начал меня везде приглашать. Я получал за съемку полторы тысячи рублей — с учетом дороги и еды мне на руки оставалось 300 рублей. Конские деньги.

Динар раскидывается на фиолетовом кресле-груше своей квартиры в спальном районе тихого Азино. Около подъезда руками добропорядочной и хозяйственной соседки раскинут зеленый сад с цветами, внутри его квартиры так же по-милому уютно и спокойно — вопреки ожиданиям, провокационный фотограф и модный диджей встречает меня не в распахнутом халате с бокалом виски в руках, а в песочных шортах, светлой футболке и шумящим на кухне чайником.

Устроившись поудобнее, мы продолжаем разговор:

— Первые два месяца я жил у друга в однушке в самом центре Казани прямо напротив здания ФСБ. В первый же месяц сломал ногу, но все равно как-то крутился. С собой у меня была, так скажем, «подушка безопасности» — деньги, полученные с продажи мотоцикла. Потом друг съехал, и сказал: выбирай, либо снимаешь сам, либо съезжаешь. В то время для меня отдавать 15 000 рублей за квартиру было чем-то невообразимым. 15 тысяч? За что? Я быстренько нашел друга из Челнов, и мы несколько месяцев снимали вместе квартиру. При этом он был таким.. йогом: спал на полу, а я даже в х** не дул [не переживал], спал на кровати. Я тогда не ел мясо, жил вообще по минималкам. 20 тысяч для меня были очень классной суммой, на которую я мог все себе позволить.

Как фотограф, Soul Man до сих пор подвергается критике и обвинениям в копировании стиля популярного фотографа Терри Ричардсона. Первое время он раздражался подобным сравнениям:

— Если уж на то пошло, не Терри Ричардсон придумал снимать, грубо говоря, вспышкой в лоб, но, видимо, в России он — самый известный. Вначале я переживал, а потом подумал, что пусть лучше будет так — негативные комментарии лучше отсутствия вообще какой-нибудь реакции.

«Мне позвонила женщина, которая узнала дочь по сандаликам»

Кроме сравнения с Ричардсоном, Soul Man часто слышит: пройдет время и девушкам будет стыдно за участие в его фотосъемках.

Иногда такое действительно происходит:

— Кто-то выходит замуж и просит удалить фотографии. Обычно я спорю и отнекиваюсь, но однажды мне позвонила женщина, которая узнала дочь по сандаликам и попросила фото убрать. Сейчас это смешно вспоминать, а тогда было очень обидно за растраченные пленку, время и вдохновение. Вообще, я раньше за все переживал сильнее, теперь уже нет. И снимал я раньше тоже намного чаще, больше, провокационнее. Теперь хочется серьезнее подходить к творчеству — ответственнее, что ли. Не просто позвать девушку на съемку домой и сфоткать, а выбрать день, подготовиться, найти локацию.

— Никто из девушек, — говорю Динару, — которых я опросила при подготовке материала, не жаловался на тебя. Сказали, что ты ведешь себя очень деликатно.

— В целом, — соглашается он и снова смеется, — так и есть. Иногда, конечно, я нагло себя веду, но все же довольно прилично. Нужно понимать, что во время съемок приходится балансировать на грани сексуального интима и творчества. Главная опасность — перейти либо в одно, либо в другое русло. Если подходить чересчур творчески, то становится слишком выдержанно. А если сексуально — есть шанс начать совокупляться.

Где нет «шанса совокупляться», так это на съемках репортажей — Динар сегодня известен как один из лучших клубных репортажных фотографов города.

Первым местом работы и главным пристанищем для Динара после переезда из Альметьевска был Jam Bar — культовое место представителей городского андеграунда. Затем открылась «Соль» и Bazzar — пожалуй, благодаря Soul Man можно проследить развитие развлекательной индустрии Казани: ни одно классное и модное заведение не обходится без его фотоотчета. К их числу принадлежали и техно-вечеринки, организованные не в обиду Динару обладателем самой сексуальной прически и основателем промосообщества BNF Вагизом Хусаиновым. Кроме этого, Динар снимает концерты запрещенного для детей рэпера Face, небезызвестного «Кровостока», авторов дивных гимнов о стыде, страхе и России группу Shortparis и многих других.

В то время, пока все представители креативной казанской индустрии толпились на открытии нового пространства Werk, Soul Man стоял за пультом в одном из нижнекамских клубов. На танцполе было человек 10, и одна из них, женщина лет 35-40 танцевала, веселилась, а потом внезапно крикнула:

— С*****ь [уезжай] из нашего города!

— Если бы не она, — рассказывает Динар, спокойно попивая чай, — поездка была бы провальная.

В первый раз Soul Man сменил фотоаппарат на диджейскую установку 3 января 2018 года — надел классический костюм, явился в «Соль», поставил хиты Михаила Круга, МакSим и попал прямиком в романтически настроенное сердце аудитории, рожденной в нулевые:

— Был период, когда я начал слушать старые песни — такие, которые сегодня можно услышать разве что в такси, и начал приятно так ностальгировать. А потом подумал: никто же не играет старую музыку, почему бы не попробовать. Пришел, включил, а сам переживал: под этот зашквар невозможно двигаться. Но ошибся: танцевали и подпевали абсолютно все. Это был просто улет.

Сегодня Soul Man, самопровозглашенный секс-инструктор, является одним из резидентов клуба Bazzar. Его вечеринки проходят под слоганом My life…My rules, слегка опошленным брутальными владельцами «девяток».

«Мне нравится, когда люди не понимают, как на меня реагировать»

Создается ощущение — чем бы Динар ни занимался, это всегда должно балансировать где-то на грани: между пошлостью и сексуальностью, между откровением и нарочитым выпячиванием, между тонкой иронией и откровенным трэшем:

— Мне нравится, когда люди не понимают, как на меня реагировать и задают себе вопросы, пришло ли время ржать или уже пора отнестись ко всему серьезно. Во всем, что я делаю, целенаправленно стараюсь выйти за границы казанского восприятия. Нужно постоянно думать о том, чтобы уровень был даже выше уровня Москвы, ориентироваться даже не на Запад, а на весь мир — чтобы все, что я произвожу сейчас, смотрелось круто и через какое-то другое количество времени. Это моя цель. Невозможно предугадать, что именно и в какой момент выстрелит, но я хочу этого и к этому стремлюсь.

По такой формуле — «это может выстрелить» — Soul Man спродюсировал съемку клипа, которая выглядит как очень хорошая и смешная пародия на клип Димы Билана «Пьяная любовь»:

— Изначально я не думал о том, чтобы сделать как у Билана — просто вспомнил, что раньше свадьбы были такие колхозные, беспонтовые, можно посмеяться над этим и снять клип. Скинул ребятам идею — они согласились. За неделю собрались, купили шмотки в секонде, договорились с чуваком на «девятке», нашли березки, чтоб все сделать по олдскулу. Было очень круто смотреть за реакцией людей — я выглядел странно, в нелепом костюме, с олдскульными усиками.

— А твоя прическа — это тоже часть образа? Планируешь отрастить волосы до пояса?

— Я сам не знаю, когда и что у меня щелкнет. Все началось с того, что у меня был непростой жизненный период, и долгое время я просто не обращал на них внимания — росли и росли. Потом в один момент распустил, расчесал, с разных сторон посмотрел: да, у меня длинные волосы — неплохо. Потом начал какие-то специальные шампуни покупать, кондиционеры.

Когда речь заходит о волосах, мы встаем с кухонных стульев и перемещаемся в ванную комнату: Динар знакомит меня с содержимым полок, рассказывает о средствах и смеется:

— Хотел президентом стать, а в итоге волосы отрастил.

Мы проходим в прихожую — я рассматриваю коллекцию его любимых ароматов, модную обувь, аккуратно стоящую на стеллаже, и замечаю дверной глазок, заклеенный куском пленки фотоаппарата.

— Смотришь на этот мир через пленку?

— Ну да, — отвечает Динар.

Я подхожу к двери, рассматриваю лестничный проем и вижу все то же самое, что видно из моей квартиры — бетонные стены, перила и двери соседей. Но, если смотреть на этот мир через пленку, а именно таким Soul Man видит его каждый день, то он кажется очень похожим на мой, но выглядит при этом совершенно иначе.

Изображения: Саша Спи

Весной этого года каршеринг «Яндекс.Драйв» пришел в Казань. Пользователям приложения доступны более 300 автомобилей разных классов, начиная от комфортабельных Hyundai Creta до Mercedes-Benz бизнес-класса и грузовых фургонов Citroën Jumpy.

Редакция Enter задала экспертам сервиса 15 глупых вопросов о том, что такое каршеринг, почему он удобнее личного автотранспорта и что делать, если водитель арендованного авто попал в аварию.

Партнерский материал

Иллюстрация: Саша Спи / Enter

Каршеринг — это сервис поминутной аренды автомобилей, и у него есть все шансы стать отличной альтернативой личному транспорту.

В каршеринге сплошные плюсы. У вас есть права, но нет возможности или желания купить свой автомобиль — можно воспользоваться каршерингом. Это быстро, удобно и выгодно. Он избавляет от множества забот, которые обычно идут в комплекте с личным авто: не надо мыть, заправлять, ремонтировать; парковка вообще бесплатная. А еще не нужно думать о страховке и налогах.

На каршеринге гораздо удобнее перемещаться по городу, если нужно объехать сразу несколько точек и переделать много дел. Плюс вы сами выбираете марку и модель автомобиля, строите удобный маршрут, если вам надо заехать и в магазин, и в кафе, и на деловую встречу. Ставите свою любимую музыку, управляете кондиционером и не переживаете, где припарковаться.

На любой городской парковке. Даже на платной — и это не будет стоить вам ни рубля. Нельзя парковаться за шлагбаумами, на подземных паркингах, закрытых территориях, в местах без связи и интернета и, разумеется, там, где парковка запрещена.

Можете! В парке Яндекс.Драйва в Казани около 300 новых иномарок разных классов от Hyundai Creta, Škoda Rapid, Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz до небольших фургонов Citroën Jumpy и Volkswagen Transporter, чтобы самостоятельно справиться с переездом.

Вначале нужно скачать приложение Яндекс.Драйв в AppStore или Google Play, зарегистрироваться и подождать проверку. В регистрации вам поможет умный робот Драйва — он попросит сфотографировать водительские права, основной разворот паспорта, страницу с пропиской и сделать селфи с паспортом.

Теоретически — могут. Но если вам 21 год и больше, есть права категории «В», стаж вождения от двух лет, действующая банковская карта, то все должно быть в порядке. Документы могут проверять и несколько дней, но обычно все решается гораздо быстрее — в течение двадцати минут.

Выбирайте машину! Бронируйте ближайшую к вам — приложение выстроит удобный маршрут, а еще вы сразу узнаете, сколько времени идти пешком. Эти минуты ожидания бесплатные. Их хватит, чтобы дойти, осмотреть машину и спокойно сесть в нее. Пока идете, можно удаленно прогреть или охладить салон.

Иллюстрация: Саша Спи / Enter

Вам нужен не ключ, а приложение. Откройте двери с помощью одного клика, внимательно осмотрите машину, зафиксируйте, если есть, внешние и внутренние повреждения, загляните в бардачок, в котором должны лежать все необходимые документы — СТС, страховка. Там же, в приложении, подпишите соглашение и отправляйтесь в путь — ключ уже в замке зажигания.

Хоть в Болгар, хоть в Тетюши — куда угодно. Просто берите машину на несколько дней и все. Вернуть ее надо будет в Казань на любую городскую парковку. Чтобы не ошибиться, открывайте «Зоны» в приложении: красным отмечены участки, на которых нельзя завершать аренду, а синими — где можно.

Все зависит о того, какой тариф вы выберете: «Фикс», «Часы» или «Дни». В первом случае цена поездки известна заранее, если указать конечный адрес; во втором можно взять машину сразу на 1, 3, 6, 12 часов, а в последнем можно арендовать авто сразу на несколько суток или даже целую неделю.

Все будет хорошо, если вы не забыли взять с собой водительские права и проверить перед поездкой наличие страховки и ПТС в машине. Водителей каршеринга останавливают не чаще среднестатистического владельца авто.

Все автомобили застрахованы так же, как здоровье водителя и пассажиров. Если авария случилась по вашей вине, заплатить все же придется, но не больше 30 тысяч рублей, остальное покроет страховка.

Если вы забыли права, проехали на красный или каким-то иным способом нарушили ПДД, то Драйв самостоятельно оплатит все штрафы, но спишет необходимую сумму с вашего счета. В приложении подробно расскажут, как, когда и за что с вас сняли деньги. А чтобы избегать таких ситуаций, приложение дает подсказки, как не нарушить, например, правила парковки.

Такое маловероятно, но возможно. Для понимания: Яндекс.Драйв сам заправляет машины и, в среднем, каждый автомобиль заправлен на 80%. Но если вы взяли машину в аренду на несколько суток, то бензин — такой уж у него недостаток — может закончиться. Когда в баке останется мало топлива, в приложении появится кнопка «Заправка автомобиля» и карта АЗС, подключенных к Драйву. Как только подъедете на заправку, в приложении нужно нажать кнопку «Выбрать колонку», указать ее номер, кликнуть «Начать подачу топлива» — и машина автоматически будет заправлена до полного бака за счет Драйва. Вам даже не нужно из нее выходить.

Имейте в виду, что за пределами Казани таких автозаправочных станций нет, но в этом случае можно заправиться на свои деньги. Драйв вернет вам все бонусами.

Неприятная ситуация, но и ее легко разрешить, написав в службу поддержки. Если неисправность маленькая и от нее можно избавиться своими силами, сотрудники сервиса вам подскажут. Если случилось что-то серьезнее, то поездку придется завершить, а машину оставить. Если ее нужно эвакуировать — это не ваша задача. Яндекс.Драйв сам приедет и во всем разберется.

Казань, Москва, Санкт-Петербург — вы можете пользоваться приложением в любом из этих городов. Обязательно приезжайте в гости.

Скачать приложение и стать пользователем Яндекс.Драйв

История Bazzar началась в 2016 году — именно тогда Тимуру Гайнутдинову, Донату Мухаметшину и Тимуру Моисееву пришла идея открыть небольшую рюмочную. Практически год они искали помещение, вписывающееся в их идеальное представление, но, как только столкнулись со зданием на Профсоюзной, поняли, что пространство требует другой концепции и формата.

19 мая 2018 года состоялось громкое открытие Bazzar, на котором присутствовали, кажется, почти все представители локальной креативной индустрии. Начиная с этого момента, очередь к главному входу клуба практически не прекращается — в 2018 владельцы заведения справедливо забрали награду «Вечеринка года». Однако середина лета и новый осенний сезон будут ознаменованы началом изменений.

Директор по развитию Enter Диана Садреева встретилась с Донатом Мухаметшиным, Тимуром Гайнутдиновым и Артуром Сабировым, чтобы узнать их планы по дальнейшему развитию Bazzar.

Партнерский материал

В дневное время Bazzar выглядит совсем иначе, чем в пятничные и субботние вечера: из-за отсутствия толпы красивых девушек и модных парней, пространство кажется непривычно большим. Вчетвером — я, Донат, Тимур и Артур — мы усаживаемся вблизи барной стойки и начинаем разговаривать. Донат знакомит меня с арт-директором Артуром Сабировым, который специально переехал из Уфы в Казань — именно на его плечи возложена ответственная миссия придумать и реализовать новые идеи и активности, а их в заведении запланировано большое количество.

— В течение года, — говорит Донат, — Bazzar работал по большей части как молодежный клуб — в этом были и плюсы и минусы. С одной стороны, аудитория соскучилась по танцплощадке, и мы ее предоставили. С другой, у нас за это время скопилось много собственных амбиций и желаний.

Изменения, по словам одного из владельцев Bazzar, начнутся, прежде всего, с проработкой системы фейсконтроля, к которой у желающих зайти в клуб возникает много вопросов. Пока люди на входе возмущаются длиной очереди, другие недовольны тем, что в клуб нельзя пройти, например, в открытой обуви. Однако именно этот момент владельцами клуба практически не обсуждается:

— Нужно понимать, что это вопрос безопасности, — говорит Артур, — у нас танцевальная площадка: здесь могут наступить на ногу, разбить стакан или бутылку и нам не хочется, чтобы кто-нибудь из отдыхающих пострадал.

— Другой важный момент, — продолжает Донат, — связан в целом с новой политикой заведения. Мы получаем большое количество отзывов, что у нас слишком молодой контингент, и что среди наших посетительниц есть даже несовершеннолетние — подобные слова сильно бьют по репутации, и нам бы хотелось уйти от стереотипа, что мы — «детский клуб».

Основатели Bazzar говорят, что для дальнейшего развития заведения важно, чтобы к ним приходила публика, которая способна по достоинству оценить барную культуру, растущий уровень сервиса и царящую здесь атмосферу.

На вопросы о том, что делать, если тебя не пустили в Bazzar, ребята практически одновременно отвечают:

— У каждого из нас были периоды, когда не пускали в заведения, — вспоминает Донат о своем опыте походов по казанским клубам и барам, — и это абсолютно нормально. За год работы мы сильно выросли и теперь хотим, чтобы аудитория выросла вместе с нами, в том числе в плане стиля, поведения и платежеспособности. Мы понимаем, что сегодня город не предоставляет молодежи большого выбора в плане времяпрепровождения — нет альтернативы, кроме как пойти в клуб, но это, откровенно говоря, не совсем проблема, созданная Bazzar и другими заведениями. Мы хотим делать что-то крутое, но для этого нужна окупаемость и финансовая поддержка. Сейчас получается так, что большая часть посетителей взаимодействует с нами лишь на эмоциональном уровне — это классные ребята, мы были бы рады выступить инициаторами появления молодежных арт-пространств, сделать что-то для молодой аудитории, возможно, совместно с городской администрацией, но не в рамках Bazzar, а с помощью его инициатив и подачи.

Еще с момента открытия основатели планировали оформить небольшой внутренний дворик в качестве уютной площадки для проведения кинопоказов, лекториев и совместных встреч, но встретили ряд сложностей:

— Мало кто представляет, — продолжает Донат, — сколько этапов согласования нужно пройти для открытия летней веранды.

На вопрос, что здесь будет происходить, отвечает Артур:

— Мы начнем с показов фильмов об истории становления клубной культуры, моды и дизайна. Многие ошибочно думают, что клубная индустрия — это только тусовки, алкоголь и наркотики. Но есть и другой огромнейший бэкграунд, о котором мало кто задумывается, но о котором отлично рассказывает кинематограф. Зимой в Рождество мы и «Один дома» можем поставить, но изначально хотелось бы охватить сферу развлечений, культуры и, прежде всего, какие-то хайповые тематики.

Кроме открытия сезона кинопоказов на веранде начнет функционировать кухня, внутри клуба появится vip-пространство, а с основной танцплощадки исчезнут кальяны — предмет постоянных дискуссий и обсуждений.

Кроме этого, у Bazzar есть желание работать ежедневно в формате коктейльного бара.

— Изменения уже начались, — рассказывает Артур, — и мы не намерены останавливаться: осенний сезон откроем концертом. Имя приглашенного артиста пока не расскажем — все еще находится на этапе согласования.

В планах у команды стоит также развитие своего букинг-агентства: сейчас резиденты Bazzar, среди которых пять имён — Nick Wanna, Moisei, Karolina Vibe, Soulman, Akyel — регулярно выезжают в другие города:

— Мы бы хотели, — смеется Донат, — слезть «с иглы московского одобрения» на собственный продукт и создавать локальных звезд.

Донат и Тимур признаются, что изначально понимали, в каком направлении будет развиваться Bazzar, но потом столкнулись с большим количеством проблем, которые существуют и в ряде других соседних заведений. Улица Профсоюзная, выступающая своего рода меккой казанской тусовочной молодежи, богата на заведения, которые не нуждаются в представлении: здесь есть и те, кто давно открыты для посетителей, и те, кто неожиданно появляются и также неожиданно закрываются.

И у каждого из них, по мнению Доната, есть одинаковое количество проблем, связанных со взаимодействием с клиентами, городской администрацией и владельцами зданий. Используя прошлый опыт Доната, который еще в студенчестве налаживал общение с городом, команда Bazzar стала инициаторами объединения клубов, баров и точек общепита, расположенных на Профсоюзной. Подобное сотрудничество должно не только помочь развить бизнес каждого из заведений, но и положительно повлиять на туристическую привлекательность улицы:

— В администрации города, — уверен Донат, — есть очень крутые и заинтересованные люди, с которыми можно наладить контакт и которые поддерживают наши идеи. На самом деле мы — всего лишь организаторы вечеринок, и не в нашем праве контролировать улицу, но вся эта сомнительная публика на «четырнадцатых», которая сегодня останавливается напротив заведения, нам тоже мешает — они отпугивают большую часть аудитории.

На недавней встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, которая состоялась 28 июня во время Дня молодежи, Донат Мухаметшин выступил с предложением продвигать улицу Профсоюзную:

— В городе уже есть Баумана с возрастной категорией 35+, а Профсоюзную было бы здорово развивать как молодежную. Здесь представлены действительно очень классные заведения, большая часть из которых существует дольше нас и уже внесла неплохой вклад в развитие города с той или иной точки зрения. — Донат и Тимур приводят в пример опыт Санкт-Петербурга и улицы Рубинштейна, а также опыт Москвы по преобразованию заброшенных фабрик в модные сегодня заведения «Флакон» и «Депо». — Мы бы хотели, чтобы Казань тоже шла к появлению таких локаций. Но у нас непонятно, с кем и как наладить это общение, куда идти и к кому обращаться. К тому же многие думают, что им скажут «нет» — и вместо того, чтобы, например, развивать другие улицы, идут на Профсоюзную — якобы все уже налажено.

Однако здесь тоже много проблем, связанных, например, с безопасностью: плохое освещение, слабо отлаженная работа и взаимодействие с МВД. Никого не устраивает, какая публика иногда появляется на улице. Нам классно тогда, когда у нас классно везде: не только внутри помещения, но и снаружи. Но гораздо большая проблема, — говорит Донат, — в том, что у города только зарождается понимание, как выглядит молодежь. В административных кругах до сих пор звучат тезисы: мол, «молодежь живет в окурках и развалинах», она «самобытная». Но мы не живем в окурках и развалинах — мы создаем другое, мы обживаемся, мы делаем все лучше. Во всем мире «развалины» называются модным словом «лофт». Хотелось бы, чтобы все эти пространства приобрели достойный облик и чтобы власти поняли, что есть еще аудитория — да, молодая и неплатежеспособная — но она есть, и с ней тоже нужно работать прямо сейчас. Иначе через пять, десять, пятнадцать лет нам всем будет не очень хорошо.

По мнению Тимура, самое важное в работе с городом — это инициатива:

— Четыре года назад, когда мы искали помещение под Chalbar (еще один из проектов владельцев Bazzar, — прим. Enter), район «Сувар Плазы» по факту был мертвым. Мы пришли в помещение, в котором стояли станки, на стенах были масляные краски, внутри стояли страшные батареи — рядом с нами, кроме кафе «Гранат», автомойки и квеста, ничего не было.

Тогда основатели обратились к собственнику здания и попросили снести забор, чтобы появилось больше свободного и открытого пространства:

— Чуть-чуть бы изменить, — убеждали они арендодателя, — и люди к вам потянутся.

Так и случилось: спустя несколько лет на площадке открылись три полноценных заведения, все этажи сегодня заняты арендными площадями, и это — «отличная история о том, что кто-то должен налаживать диалог:

— Многие думают, что ничего нельзя сделать, что их голос ничего не значит. Но, как показывает практика, если так думать, то ничего не получится. Если бы мы тоже так думали, то сейчас не было бы ни Bazzar, ни Chalbar.

Осенью 2019-го полноценно начнет свою деятельность второе заведение Chalbar — первый Chalbar в ближайшем будущем будет закрыт на ремонт. В 2015 году, начав с небольшого помещения на Спартаковской, Донат и Тимур не останавливались на результатах, расширяли пространство, разрабатывали меню и внедряли новые позиции, работали с соцсетями и отзывами посетителей. Итогом вложенных усилий стали не только рост прибыли и количество постоянной аудитории, но и расширение сети заведений внутри города и за его пределами.

— За четыре года существования мы и город доросли до открытия второго Chalbar, планируем развитие аутсорсинга и открытие магазина, связанного с кальянными услугами. Также как и с Bazzar нам важно растить собственных звезд — наш старший кальянщик запустил собственную марку табака, и это хороший показатель не только нашего сервиса, но и того, что в Казани теперь появилось собственное производство. В июле, — продолжает Тимур, — стартует франшизирование Chalbar.

— Но, если честно, — прерывает его Донат, — у нас появились запросы в том числе на франшизу Bazzar, это хайповый проект, интересный, понятный.

Сейчас основатели Bazzar занимаются проработкой базовых документов сразу для трех городов — Екатеринбурга, Перми и Уфы. Однако франшиза несёт за собой определённые имиджевые опасности, над которыми и Тимур, и Донат постоянно думают:

— Франшиза всегда подразумевает равнозначную работу двух сторон: мы подготовили концепцию, формат и базовые принципы, а людям по ту сторону нужно соответствовать этому уровню и не думать, что он вложил деньги и теперь к нему потекут миллионы. Мы критически относимся к соблюдению стандартов качества и не готовы продавать франшизы исключительно ради прибыли. Даже с точки зрения Chalbar — к концу 2019-го у нас запланированы не больше пяти продаж. Мы не хотим, чтобы будущие гости звонили нам и жаловались, любое заведение под нашим именем — это и наше имя тоже.

Тимур рассказывает о Chalbar как родитель о своем ребенке — с момента зарождения и на этапах взросления заведения владельцы столкнулись с большим количеством проблем, о которых изначально даже не предполагали:

— Как бы мы ни хотели учиться на ошибках своих коллег, это невозможно. Пришлось набираться опыта как со стороны меню, персонала, так и в вопросах эргономики, проектирования, технических моментов. Раньше мы пытались сэкономить, могли поторопиться, а в итоге все равно приходилось все переделывать. Опыт научил нас работать с одними и теми же надежными подрядчиками — в этом году начали работать с Qullar.

Тимур рассказывает о том, что при строительстве второго заведения Chalbar они предусмотрели практически все, кроме неожиданного перекрытия здания большим забором, который «спрятал всю придуманную снаружи красоту». Однако ради безопасности будущих посетителей им пришлось отказаться от изначальной идеи и перепридумывать некоторые дизайнерские и архитектурные решения.

— Сложно предугадать, да, — соглашается Донат. — Через неделю после открытия Bazzar, например, провис провод, и у нас неожиданно отключилось электричество. Пришлось поставить генератор весом в 10 тонн, на котором мы и проработали всю ночь. В такие моменты, если бы не команда, хочется просто сесть и заплакать.

Основатели Chalbar гордятся своей командой, отвечающей за соцсети, решение организационных моментов, уровень сервиса и качество кухни:

— У нас, например, отличный гирос, — уверенно говорит Тимур. — Уже второй год «в кармане» лежит идея, связанная со стрит-фудом и открытием фудтрака от Chalbar.

— Вообще наша цель — создать своего рода управляющую компанию. Довольно забавно для нас с Тимуром понимать, что гости из одного нашего заведения не могут спокойно попасть в другое наше заведение. Мы собираем отзывы, работаем с мнением посетителей, прислушиваемся к рекомендациям со стороны города — сейчас находимся на этапе переработки информации и выявления проблемных зон. Наша задача — становиться лучше и показывать нашим посетителям, что мы рады им всегда рады: в Bazzar, Chalbar или новых проектах.

Фото: Павел Жуков, vk.com

«Профайл» — новая рубрика на Enter, в которой через личные беседы с героями мы не только узнаем подробности их жизни и становления характеров, но и пытаемся изучить важные казанские явления или события.

Для первого материала Диана Садреева встретилась с писательницей Радмилой Хаковой, чтобы понять, для чего она вернулась в Татарстан, как выглядят анонимные комментаторы и почему в Казани есть толерантность, но до сих пор нет принятия.

— Давай все-таки увидимся около кофейни? — просит меня Радмила.

Изначально я планировала провести интервью в стенах ее дома — хотела понять, какая атмосфера царит там, где нет знакомых из общей медийной тусовки, презентаций книг или премьер спектакля. Там, где любой человек вместе с обувью скидывает с себя усталость рабочего дня, и в окружении фотографий любимых людей, рядом с рыжими котами, трущимися об ноги, становится самим собой. Но Радмила, защищая свое право на личную жизнь, переносит место встречи из камерной обстановки в более публичную.

На первый взгляд кажется, что анонимность — это вообще не про нее: за тем, как она выглядит, что она чувствует и чем занимается, в ее Instagram следит более 10 000 подписчиков. О ней пишут Wonderzine, «Афиша Daily» и The Village. С одинаковой легкостью она рассказывает о распустившихся в саду родителей пионах, прибавленных и потерянных килограммах, дорогих и важных сердцу людях и событиях. Новая искренность, которую она собой представляет, не близка Татарстану — любое слово, высказанное ей, имеет шанс оказаться в таблоидах татарских телеграм-каналов.

«Эту ссаную собаку надо забить палками», — один из самых ярких, запомнившихся Радмиле комментариев, был написан неизвестным после того, как писательницу задержали в одном из лондонских аэропортов.

Начиная с 2017 года, когда Радмила вернулась на родину, она постоянно находится под прессом общественного давления. Ее обвиняли во многом: в растрате госбюджета на магазин Rukami; в 147 сексуальных контактах; в интимной связи с бывшей начальницей; в желании пропиариться благодаря скандалу в Лондоне и многом другом. Комментарии «Тварь, сгори в аду» и «Шлюха» звучали очень часто.

«Мне казалось дико важным, — еще до того, как я вернулась — сделать что-то для республики»

Гостеприимные к туристам казанцы оказались не слишком доброжелательны к возвращению своей землячки:

— Когда я приехала сюда, — рассказывает Радмила, сидя за маленьким круглым кофейным столиком. Она одета в простой без лишних деталей черный топ, поверх которого накинута синяя рубашка. На ногах — темно-серые укороченные брюки и белые кеды. Она постоянно поправляет рукой волосы, открыто, легко смеется и продолжает говорить, — когда я приехала, то была будто в розовых очках. Это сейчас я вижу, что вела себя как восторженная идиотка: Татарстан, — говорила я, — мы поднимем татарский дизайн с колен, разовьем его! Мне казалось дико важным, — еще до того, как я вернулась — сделать что-то для республики. Я рассуждала так: я выросла здесь, я должна этому месту что-то вернуть, сделать здесь что-то важное.

Еще до возвращения вместе с Денисом Громовым (шеф-повар, основатель кейтеринг-проекта «Душевная кухня», — прим. Enter) Радмила думала над концепцией нового татарского фастфуда.

— Я зимовала в другой стране, и он написал мне: «Привет, слушай, ты татарка?» Я говорю: «Да». «Ты готовишь?» «Да». Он предлагает: «Хочу сделать какой-нибудь проект с татарской кухней». «Вау, круто! Давай придумывать». И мы начали созваниваться, сели за бизнес-план, маркетинговую стратегию, изучали рынок, производство. А потом я приехала в Москву. Мы встретились, но коммуникация не сложилась — мы сразу же начали спорить по поводу того, как это должно развиваться. Потом спокойно договорились, что дадим друг другу время подумать, вернемся к этой идее позже, но… так и не вернулись.

Пока Радмила готовила этот проект, она успела рассказать о своей идее нескольким подругам, и однажды увидела сообщение Александры Боярской (креативный консультант Nike, — прим. Enter): «Смотри, ты придумала, а ребята уже сделали».

Неожиданно Радмила узнала о сети заведений «Тюбетей»:

— Мы с Сашей полетели на их открытие на Open Space Market, и в комментариях к этому посту написала Наталия Фишман: «Жду обеих». Я была уверена, что Наташа — Сашина подруга, Саша была уверена, что моя. Позже СМИ в новости о моём назначении переврут, что Наташа привозит в Казань «капковскую команду» — это неправда, я познакомилась с Фишман только в Казани. Мы приехали на Черное озеро, попробовали продукцию «Тюбетей», остались довольны. Так мы познакомились с Наташей, и она тут же стала меня хантить. Я взяла себе время подумать, а Наташа с меня — обещание заехать на обратном пути. В итоге она провернула со мной шутку, которую мой друг называет «еврейка татарку перехитрила». Она спросила: «Заедешь со мной на одну встречу?», я говорю: «Ну ладно, давай, а что там?» Она: «Просто посидишь, а потом поговорим». Мы поехали в «Татмедиа», в котором собрались редакторы всех изданий. Они задавали ей вопросы, жаловались на недостаток информации. Наташа, только-только приступившая к своей деятельности, объясняла, что работает и ей некогда заниматься пиаром. Журналисты спросили, может ли она поставить кого-то на эту работу, может ли она сделать открытой свою деятельность доступной для общества через журналистов? Наташа обращается ко мне: «Как ты думаешь, что-то можно сделать?» Я встаю, не подозревая, что уже в деле, и отвечаю: «Здравствуйте, меня зовут Радмила, мы можем выстроить эту работу так и так».

Через неделю Радмила переехала в Казань, распаковала вещи на съемной квартире, оставила в прошлом Санкт-Петербург, Москву, страны-зимовки, и вернулась в родной Татарстан.

Радмила Хакова родилась в 1983 году в традиционной среднестатистической семье: мама — преподаватель русского языка и литературы, папа — всю жизнь проработал на набережночелнинском картонно-бумажном комбинате. Брат вначале был инженер-конструктором на КАМАЗе, сейчас является руководителем одного из отделов этого же завода.

У Радмилы большая — «одной молодежи четыре машины битком» — семья:

— Родной брат, двоюродные и троюродные братья, сестры, их дети — целая банда, тусовка. Мы все живем в разных городах, встречаемся, держим связь, у нас есть семейный чат, и мы все друг у друга — суперподдержка.

Мы выходим с Радмилой из кофейни и идем под палящим солнцем к набережной озера Кабан. Одиннадцать часов дня, центр города, вместе с нами на пешеходных переходах останавливаются молодой парень лет 25 в клетчатой рубашке со взъерошенными волосами; рыжеволосая девушка в цветастой юбке с громоздкими ugly-кроссовками на ногах; позади громко сигналит красный МАЗ.

Набережная Кабана, куратором которой Радмила была в прошлом году — её любимое место в городе:

— Здесь все чувствуют себя одинаково хорошо: взрослые и пожилые, семьи с детьми, хипстеры, мусульмане с правого берега приходят сюда и им слышно азан, потому что на время призыва к молитве заглушаются колонки с музыкой… Кабан — это место для всех. Мне нравится это.

Мы продолжаем разговаривать о том, где находится у человека дом, если каждый месяц у него — другой город и другая квартира. При этом в каждом городе есть как минимум один незнакомый человек, который оказывается рядом, и один рюкзак за спиной, как в случае с Радмилой, когда она год работала над книгой и поменяла за это время не одну страну:

— Для меня дом всегда находится у родителей. Место, в котором я вижу, как близкие люди всю жизнь держатся за руки.

Родители Радмилы познакомились в школе и сразу, как только маме Радмилы исполнилось 18 лет, поженились.

— Благодаря семье я научилась принятию, потому что внутри этой структуры ты можешь быть любым и тебя будут любить просто так. Это очень круто…. У нас дома всегда звучала татарская речь, возможно, именно поэтому, — продолжает Радмила, — во мне всегда было чувство своего, татарского, стиля и большой интерес к родному языку.

«Я никогда не воспринимала Москву как место для жизни»

Несколько лет назад, когда Радмила увидела у Табриса Яруллина (бывший председатель Форума татарской молодежи, — прим. Enter) видео со стихами поэтессы Йолдыз Миннуллиной, она наняла себе репетитора по татарскому языку:

— Я поняла, насколько мой уровень владения им слабый, бытовой. Однако когда я стала заниматься, оказалось, что интуитивно понимаю огромное количество слов: маданият, милли, или, например, сырганак. То есть я знаю, как на татарском будет облепиха — откуда? Не то, чтобы я использую это слово каждый день или хоть в какой-нибудь из дней… Но есть какая-то другая память, интуитивная, может быть. Я обнаружила в себе к этому интерес и способности. Мне кажется важным, что в Татарстане есть современная музыка, где исполнители поют на татарском языке, что есть стихи на татарском языке и что появляется, я по-прежнему использую этот глагол, — появляется — татарский дизайн.

Когда возвращалась домой, я думала, что дома и стены помогают. Я никогда не воспринимала Москву как место для жизни. Меня спрашивали: «Ты живешь в Москве?» (а в ней я прожила семь лет), я говорила: «Нет, я здесь работаю, а живу я в Татарстане». Я всегда знала, что вернусь.

В CV Радмилы среди московского «Сноба» и подмосковного «Никола-Ленивец» значится еще несколько модных брендов и изданий, но первоосновой ее карьеры, как и у большинства провинциальных журналисток, начавших публиковаться еще в школьном возрасте, стала местная газета «Вечерние Челны» и статья под названием «День рыбака».

— Я постоянно в себе сомневаюсь, — признается Радмила, пока мы пробегаем под брызгами фонтанов озера Кабан, — поэтому каждый раз удивляюсь, когда мне говорят, что я произвожу впечатление уверенного в себе человека.Из наблюдений (что бросилось в глаза по возвращению): мне показалось, в Казани все девушки 42-го размера (откалиброваны), при макияже с утра и на каблуках. Будто вход в комьюнити через арку соответствия стандартам. Мне казалось, я недостаточно худая, ухоженная, красивая и стильная для того, чтобы войти в тусовку. Я смотрела на всех этих божественных женщин вокруг и думала: ого, в них есть что-то недостижимое для меня, недоступное мне. Как мне попасть в этот кружок, — думала я, стоя в центре круга.

Среди постоянных людей, которые мелькают на фотографиях Радмилы, можно заметить директора фонда поддержки современного искусства «Угол» Инну Яркову, художника-сценографа Ксению Шачневу, редакционного директора городского издания «Инде» Юлию Туранову и, конечно же, помощницу президента РТ Наталию Фишман и ее супруга Тимура Бекмамбетова (российский кинорежиссер — прим. Enter), на свадьбе которых в числе узкого круга приглашенных лиц оказалась и Радмила.

— Очень многое изменилось, — продолжает она, — после жизни в Европе. Там я не пользовалась декоративной косметикой, предпочитала спортивный, свободный стиль. Если в Казани я хожу в мятой майке без макияжа, меня иногда спрашивают, все ли в порядке, не болею ли я.

«Как мне попасть в этот кружок, — думала я, стоя в центре круга»

Седина в темных волосах тридцатипятилетней Радмилы блестит под ярким солнечным светом. Весной 2019 года писательница приняла участие в проекте «Insta-перевоплощение», согласно условиям которого должна была безоговорочно согласиться на все действия косметологов, стилистов и визажистов:

— Кажется, только после этого проекта я наконец-то приняла себя такой, какая есть, и ближе к финалу отказалась закрашивать седину. Стилисты учли это как «признак индивидуальности» и покрасили волосы… в серебристый, не только не закрасив, но и подчеркнув седые волосы. Это был важный эпизод в проекте — про принятие. Как изменить себя, не изменяя себе…. Сегодня я уже не представляю для себя мотивации выглядеть так, как хочет мужчина или какой-то другой человек из окружения. Есть исключения — дресс-код организации или события. В остальном, я не представляю, какая у меня должна быть мотивация. У кого-то появится ко мне сексуальное влечение от того, что я стала на восемь сантиметров выше? И это должно меня вдохновлять? Или что? Я вдруг стану лучшим человеком, если подстроюсь под стандарты? Я могу допустить желание другого надеть на меня шапку, в случае, если на улице мороз. Но это всё.

Переломным моментом в принятии Радмилы себя «такой, какая есть» стали продолжительные созависимые отношения:

— Я помню, что хотела, находясь в этих отношениях, ходить в футболке и лосинах, например. Или в футболке и джинсах. А человек, с которым я жила, требовал «фантики». Ему нужно было, чтобы я была «упакованная» — и я была. Сейчас я думаю, что люди в отношениях, желая переодеть и украсить друг друга, хотят реализовать какие-то свои желания, а не прислушаться к желаниям другого. Мне сейчас в голову не придет сказать любимому человеку, как ему выглядеть, и я тоже в свою очередь не слышу ничего такого. Чаще всего мне говорят, что я очень красива, что бы ни надела.

В Казани мало кто умеет враждовать в открытую: чтобы убедиться в этом, достаточно встать в стороне от веселящейся толпы на очередном торжественном приеме и смотреть на тех, кто еще вчера за совместным утренним кофе на ушко поливал своего конкурента грязью, чтобы сегодня вечером пожимать ему руку. Российская столица номер три — маленькая деревня, все друг друга знают и непонятно, с кем и когда придется вместе работать, идти на поклон и просить помощи в сложной ситуации. В случае необходимости все скандалы будут забыты, озлобленные комментарии — стерты, брошенные в интернет слова — взяты назад, а анонимные комментаторы так и останутся анонимными.

«Она добилась своего, сколько внимания к никчемной фигуре», «Начальный капитал можно и грязно заработать, а после известность, переосмысление и т.д», «Человек, который почему-то считает себя писателем» — пока федеральные издания РИА «Новости», «Российская газета», Lenta.ru, The Village и даже глянцевый SNC Media, поддерживали Радмилу Хакову из-за ее задержания в аэропорту Хитроу, локальные казанские СМИ обрушились на нее с негативом — к этому сложно привыкнуть, даже если постоянно сталкиваешься с хейтерами.

— Ты умеешь себя защищать? — спрашиваю я ее.

Мы добрались до открытой веранды маленького ресторана в центре города, скрытого под высоким забором. Официант с лейкой в руке поливает зелёный кустарник, и Радмила, как ни в чем не бывало, подходит к нему и просит ополоснуть ей руки.

— Если речь идет о маньяке в ночной подземке,— продолжаем мы разговор, — то у меня не было возможности потренироваться, и я не хотела бы иметь потребность в таких тренировках. Что касается сети — за последние годы я стала спокойнее. Не могу сказать, что всегда чувствую себя безопасно: негатив делает свое грязное дело. Четыре тысячи человек написали тебе «спасибо» и один — «шлюха», ты запомнишь это.

Я закончила книгу, ехала домой и читала комментарии (издательство мониторило «самые ужасные комментарии к проекту “147 свиданий”» — мы хотели записать видео, где я читаю их вслух). Я представляла себе кордон на въезде в город — армия хейтеров, готовых встретить меня очередью камней. Я была готова к необходимости через это пройти, получить этот опыт. Но я приехала в город, в котором меня любят. Все, кто подходил ко мне на улице или на презентации книги, на других событиях с моим участием, говорили: «Можно я вас обниму? Давайте сфотографируемся? Давайте поговорим? Я читаю вашу книгу, как у вас сейчас дела?».

«Шимпанзе, Леонардо Ди Каприо или Иосиф Сталин пишут тебе «Тварь, сгори в аду»»

Однажды на Университетской улице к Радмиле подошла девушка в мусульманской одежде и сказала: «По мне, конечно, не скажешь, но я читаю вашу книгу», — и это очень трогательное для Радмилы воспоминание.

— Это жизнеутверждающие вещи — они позволяют остановиться и задуматься о пропорциональности настоящего к фейку. У человека на юзерпике шимпанзе, Леонардо Ди Каприо или Иосиф Сталин, и он пишет тебе «Тварь, сгори в аду». Это не значит, что человек, во-первых, существует в реальном мире, а, во-вторых, готов с тобой в реальном мире взаимодействовать. За все время, сколько я живу и работаю, никто не разу не сказал мне в лицо ничего из того анонимного дерьма, что я читала про себя в интернете. И я ведь даже не знаменитость — просто делаю то, что мне интересно.

Кроме собственных ощущений, мне небезразличны сигналы от реальных людей. У меня есть семья, друзья и некоторые коллеги, с кем мы позволяем друг другу уважительную критику, тактичную, но честную обратную связь. Ну, невозможно же подстраиваться под хейтеров — и, главное, зачем? Завтра эта толпа с дубинками убежит ненавидеть кого-то ещё. Когда она добежит до вас — вопрос вашего присутствия в медиаполе. Если я делаю что-то заметное, она прибегает раз в год, но в реальной жизни поговорить там не с кем: если кто-то хотел бы задать вопросы, выслушать ответы, может быть, я бы потратила на это время. Но им же не нужна правда о том, получал ли проект Rukami когда-нибудь деньги из госбюджета? Никогда. Но написать, что я растратила 15 миллионов (на Инстаграм-магазин), не проверив, им кажется прикольнее — это хайп.

Тем не менее, это какие-то точечные истории. Общий уровень принятия людей другими в Казани только растет, — продолжает говорить Радмила. — Кажется, это называется толерантность. Хотя tolerant переводится как терпимый — странно, да? Терпимость в моей категории ценностей — какое-то плохое слово, нужно терпеть как будто-то, вынужден. А вот принятие — хорошее. Ты другой? Мне ок, я это принимаю. В Казани однозначно люди терпимы друг к другу: когда ты идешь в квартале за Булаком никто из мусульман не бросит в тебя кирпич, даже если ты в джинсовых шортах. Но никто из них не примет тебя — стерпит, но не примет.

И это я чувствую в разных областях жизни: и в политике, и в бизнесе, и, в меньшей степени, конечно же, но даже в творческой среде.

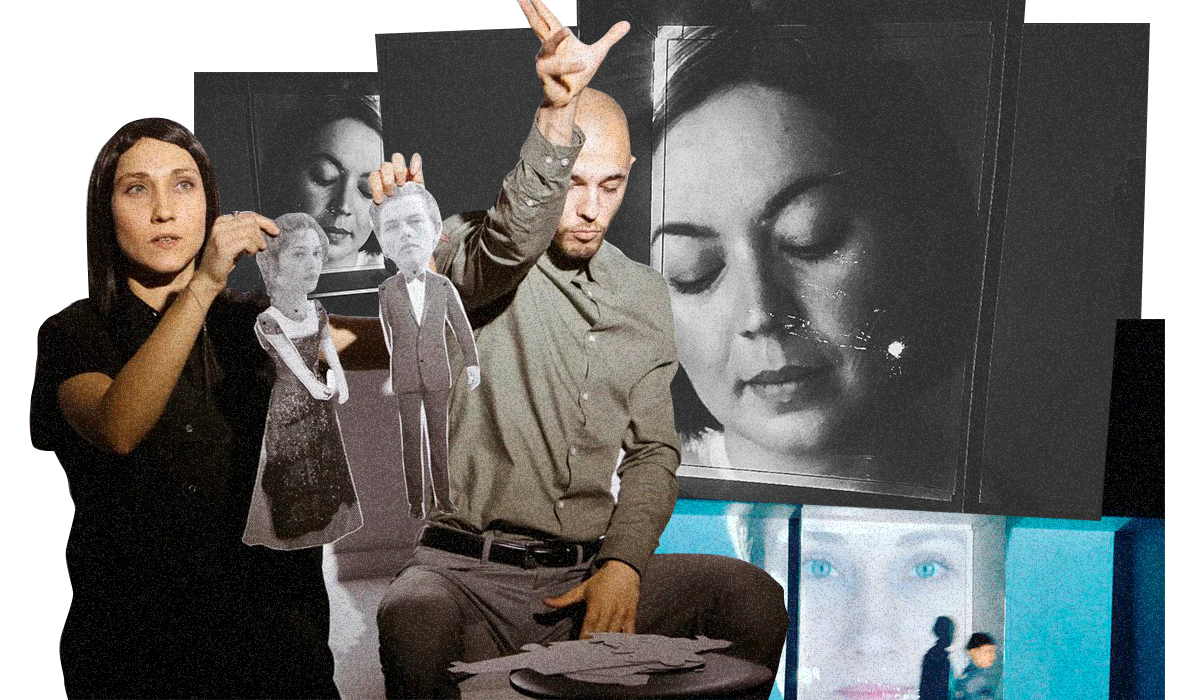

7 июня 2019 года в Творческой лаборатории «Угол» состоялся премьерный показ спектакля, написанный на основе книги Радмилы Хаковой «147 свиданий». Главная героиня спектакля — женщина по имени Радмила, которую играет небезызвестная в театральной тусовке Казани Анастасия Радвогина. Героиня спектакля, по аналогии с героиней одноименной книги, живет с рюкзаком за спиной, ездит из страны в страну, ходит на свидания и ищет свою любовь. Со сцены крупным планом идет видеоряд с участием Радмилы Хаковой — она то открыто улыбается, то застенчиво опускает взгляд и смотрит в сторону.

— Какие ощущения у тебя от просмотра спектакля со стороны?

— Очень странные, на самом деле, ощущения. Был момент, когда я отсоединилась и перестала ходить на репетиции, чтобы никому не мешать, а команда актеров и режиссеров не оглядывалась на меня и не боялась как-то обидеть и задеть. Но мне было дико интересно наблюдать за процессом и за результатом сделанной работы. Многие мои друзья приехали на премьеру, и у всех были разные впечатления. У меня у самой были внутренние конфликты, потому что не всегда актриса транслировала то, что я вложила в этот текст. Мне, например, было важно, чтобы в ней была доброжелательность и безопасность. На мой взгляд, этого не произошло.

— То есть она агрессивнее, чем ты?

— Да.

— Или чем персонаж из книги?

— Чем я. Но я с большим уважением и благодарностью отношусь к работе Насти. Я писала эту книгу дома в кресле при лампе, она — прожила ее на сцене, перед всеми. Я не знаю, как бы звучала я, если бы мне пришлось самой играть эту роль

Радмила признается, что долгое время пыталась отделить себя от лирического героя, но у нее ничего не получилось.

Со спектаклем вышло иначе: «Успокойтесь, — сказал Радмиле Олег Лоевский (театральный критик, — прим. Enter), — этот текст вам больше не принадлежит».

То, что Радмиле принадлежит сегодня — это способность делать все, что кажется ей важным, невзирая на страх, в том числе страх публичных осуждений:

— Страх — не повод не делать. Для меня было важным тратить свои деньги на развитие Rukami. Было важно, чтобы на набережной озера Кабан проходили хорошие мероприятия. Мне было важно убрать Мергасовский, чтобы он не сгорел. Для меня было важно, чтобы на него обратили внимание.

— А ты делала что-нибудь, что противоречит твоей внутренней важности?

— Периодически я пыталась устроиться на какую-нибудь «нормальную работу», но по-настоящему интересные проекты всегда находят меня сами. Нет никакой причины для меня делать что-то, что я не хочу или что мне не интересно. В профессиональном плане деньги для меня не могут быть мотивацией. Эти установки сломались.

«Меня завораживает мысль, что кто-то может быть так же уверен в иных ценностях, как я — в своих»

Однажды один из друзей Радмилы сказал ей, что она принадлежит к маргинальному меньшинству — к числу тех, у кого есть загранпаспорт и кто использует его чаще, чем два раза в год. Таких как она, по статистике «Левада-центра» (признан в России «иностранным агентом», — прим. Enter), всего 4%.

— Я возмущалась, мол, нет, ты что, я считаю себя совершенно нормальной, типовой, обычной… Один чиновник из Питера (не назову по имени) наблюдает за мной и часто пишет, что мой мир — это «тусовочка в фейсбуке». Мол, камон, это менее процента всего российского населения, в масштабе страны это вообще ничто и никто, nothing.

Есть «пузырь» фейсбука, внутри фейсбука тоже много «пузырей»: те, кто голосуют за Путина, те, кто выходят с пикетами за свободу Ивана Голунова — у каждого из них своя правда. Когда кто-то попадает в чужой пузырь — это всегда заметно. Будто едешь по дороге и видишь: одна машина по встречке, другая, и вдруг понимаешь, что их здесь сотни, а едешь по встречке — ты. Если не бежать, а осмотреться в чужом пузыре, можно понять, что другие люди не идиоты и не сволочи — они выросли в другой среде, видели и знают людей с другими ценностями. Меня завораживает мысль, что кто-то может быть так же уверен в иных ценностях, как я — в своих.

Редко бывает, когда Радмила публикует пост, например, о полиамории, и 99 человек пишут «интересно», и лишь один — «Сгори в аду». Обычно он приходит с какой-то поддержкой, друзьями, и они пишут это вдесятером.

Несколько лет подряд Радмила писала в фейсбуке, что просит всех гомофобов, случайно оказавшихся здесь, отписаться от нее. Но совсем недавно она перестала это делать.

— Я чувствую, что категория «черное/белое» — она очень острая. Или свой, или чужой — это слишком для меня ограниченно: я видела, как один из моих друзей проделал большой путь от гомофобии к принятию людей другой ориентации.

Соприкасаясь ежедневно друг с другом, общаясь, обмениваясь мнениями, информацией и чувствами, мы меняемся: я даю что-то тебе, ты мне, и это влияет на нас, меняет нас, понимаешь? Раньше я была категоричнее, потом поняла, что не хочу отталкивать никого. Люди разные и если они зачем-то читают меня, пришли посмотреть, как я живу, возможно им что-то нужно от меня. Так что пусть они будут здесь — пусть будут.

Фото: Кирилл Михайлов, предоставлены Радмилой Хаковой

Коллажи: Саша Спи

18 мая в Центре современного искусства «Смена» открылась выставка «Открытые системы», посвященная истории российских самоорганизаций. На ней представлены материалы о деятельности 80 самоорганизаций из 20 городов — от художественных выставок в частных квартирах до политических акций на улицах города.

Enter встретился с научным сотрудником Музея современного искусства «Гараж» и куратором выставки Антониной Трубицыной и поговорил с ней о большой работе, проведенной в рамках исследования, классных проектах, существующих в регионах России и трудностях, с которыми сталкивается молодой куратор.

— Выставка «Открытые системы» — это результат большой исследовательской работы. Расскажи, какая задача стояла перед кураторами и какая работа была проведена для того, чтобы эта выставка вообще появилась?

— Да, выставка — это репрезентирующая стадия большого исследования, которое началось еще летом 2015 года. На базе Музея современного искусства «Гараж» работает архив, в котором наша команда собирает свидетельства художественных процессов, связанных с современным искусством России. Большая часть материалов связана с Москвой, однако мы собираем информацию и из других российских городов.

Однажды мы осознали, насколько мало материалов у нас материалов, связанных с эпохой двухтысячных годов. Из-за появления цифровых технологий начался такой процесс, когда самой информации стало больше, но добраться до нее и структурировать ее стало сложнее. Кроме того цифровые носители недолговечны, и того, что можно бережно хранить в архиве, с каждым годом остается все меньше и меньше: почти нет больше бумажных носителей, пригласительных, афиш, писем. И тогда мы захотели успеть это все поймать, пока эта эпоха от нас окончательно не ускользнула.

— Каким образом?

— Мы приняли решение, что нам нужно сфокусироваться на процессах, которые происходят вне институций, музеев, галерей. Их довольно много, и у них всегда что-то происходит, кто-то что-то показывает у себя в маленьких квартирах, больших мастерских, на улицах городов, они существуют также и в интернете. Мы собрали рабочую группу, состоящую из сотрудников научного отдела и приглашенных специалистов, и придумали методологию, благодаря которой отобрали 51 самоорганизацию, и по каждой собрали хронику ее существования, а также фотографии, видео, пригласительные — все, что смогли. В ноябре 2015 года мы показали проект в Музее «Гараж».

— Какая цель была у выставки?

— Нам было важно не только то, чтобы это все в итоге просто висело на стенах, а то, что каждую неделю мы приглашали людей из других городов, организаторов этих самоорганизаций, которые рассказывали о своем опыте — они встречались, общались между собой, дискутировали. Мы их объединили в какой-то момент, — и это была одна из главных целей нашего проекта.

Вторая цель — выявить различные типы художественных организаций, сохранить их историю, понять, как они устроены, чем занимаются, есть ли различия. При этом, мы не планировали, что проект приобретет подобные масштабы, будет ездить по городам и продлится три года. Во время выставки в «Гараже» коллеги из Екатеринбурга предложили приехать с этим проектом в Уральский филиал ГЦСИ: для этого мы провели более глобальное исследование уральских самоорганизаций, вся подготовка заняла около 4-х месяцев. После Москвы было еще семь городов: Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Самара, Саратов, Архангельск и Казань, где мы показали проект. Финальную заключительную выставку мы проведем во Владивостоке.

— Что нужно понимать под словосочетанием «художественные самоорганизации»?

— Когда мы ставили себе задачу описать, что такое художественные самоорганизации, то говорили о том, что это может быть человек или сообщество людей, который/которые создают вокруг себя художественную среду. . Например, когда художник решает организовать выставку, но не свою, а своих друзей-художников. Или когда художники выходят на улицу с художественными акциями или чтобы показать видео-арт на стенах домов. Я очень много говорю о художниках, но это могут быть любые другие участники художественного процесса. Самоорганизации принимают множество форм — сейчас мы собрали восемьдесят подобных примеров.

— В чем главная причина их появления?

— Тут очень важен первичный импульс — делать что-то вместе, не рассчитывая на поддержку со стороны институций, делать прямо сейчас, просто потому что невозможно этого не делать.

— Какие интересные примеры ты можешь привести?

— «Монстрация» — классный пример самоорганизации, который из Новосибирска дошёл до Москвы, Крыма, Краснодара. Фестиваль активистских инициатив «Медиаудар», который прошёл по всей России.

— Центр современного искусства «Смена» можно назвать подобным примером художественной самоорганизации?

— Конечно, «Смена» — отличный пример. В Краснодаре есть «Типография» (признана в России «иностранным агентом», — прим. Enter), которая сегодня называется Краснодарским институтом современного искусства. Ее организовала группировка «ЗИП», у которой все началось с мастерской, а сегодня это большой центр с разными программами: туда стекаются художники со всего Краснодарского края и ближайших областей. «Типография» (признана в России «иностранным агентом», — прим. Enter) сейчас — это культурный центр, который определяет художественный процесс в Краснодаре.

— Перед вами стояла задача подчеркнуть географическую разницу, как появляются, зарождаются и существуют художественные площадки?

— Да, нам было важно собрать самоорганизации из самых разных точек страны, мы изначально не хотели ограничиваться только Москвой и Санкт-Петербургом.

— Были ли примеры самоорганизаций из небольших городов, которые тебя удивили?

— Например, группировка под названием «ЖКП» из Нижнего Тагила. Ребята учились вместе и создали художественную самоорганизацию «КУБИВА», сняли большой неотапливаемый гараж для грузовиков, и за пять лет так зарядили это место своей энергией, что к ним стекались просто толпы людей. Все жители и гости города знали, что есть «ЖКП» и «КУБИВА»: художественный музей приглашал ребят делать выставки — это очень хороший показатель.

— Сколько художественных площадок достаточно большому и небольшому городу?

— Все-таки такие крупные проекты, как «Смена» и «Типография» (признана в России «иностранным агентом», — прим. Enter) — это довольно редкие примеры. Чаще всего речь идет о каких-то самоорганизациях в небольших комнатах, в квартирах, подвалах, максимум в мастерской с высокими потолками.

Я уверена в том, что чем больше подобных инициатив, тем лучше. Да и разнообразие помогает художественной среде развиваться: вариантов того, что могут делать художники просто бесконечное количество. Чем больше самоорганизаций, тем художественный процесс интереснее и на уровне федеральных музеев и галерей. Потому что тогда государственным институциям приходится считаться с тем, что происходит вокруг и смотреть на какие-то совершенно новые веяния, взгляды, технологии, эксперименты.

— Призвана ли ваша выставка привлечь внимание к тому, что происходит в российских городах? Есть ли разница в том, что происходит на локальном уровне от того, что происходит, например, в Европе?

— Я общалась с одной художницей из Швейцарии, и когда мы обсуждали с ней художественные самоорганизации, она рассказывала абсолютно о тех же проблемах, которые существуют у нас. Разве что интерес публики там несколько выше, чем у нас. Но, думаю, это следующий этап развития.

— Как долго способны существовать подобные пространства?

— По нашей хронике можно увидеть, какое время они существуют. Частные пространства живут меньше — все-таки делать выставки там, где живешь, очень сложно. Есть примеры, когда инициатива зарождается, потом перестает существовать, а через какое-то время снова начинает жить.

— Большинство инициатив закрываются по причине финансовых сложностей?

— На самом деле, нет. Причин может быть много. Например, становится просто неинтересно, хочется делать еще что-то другое. Не все самоорганизации должны существовать вечно. Они развиваются, пока есть вдохновение. Если его нет, то зачем вообще этим заниматься?

— А как ты стала куратором: каков твой карьерный путь?

— Путь куратора в России всегда извилист (смеется — прим.Enter). Не вся моя деятельность связана с кураторством. В Музее современного искусства «Гараж» я также работаю как архивист. Искусствоведческое образование я получила в РГГУ, где нам не преподавали историю искусств после 60-х годов XX века, т.е. не было ни курса по современному искусству, ни по кураторской деятельности.

Но я попала в Первую московскую кураторскую школу, организованную фондом V-A-C. Ее вдохновителем был Виктор Мизиано, один из первых кураторов в России, и он нам тогда говорил, что его главная задача — всех нас познакомить, чтобы появилась среда. Понять, что такое кураторство можно только опытным путем, путем постоянного посещения выставок, их анализа, а также совершения ошибок во время их создания.

У «Гаража» есть целая серия книг GARAGE Pro, посвященная кураторству. Кроме этого, в ближайшее время Музей «Гараж» и Высшая Школа Экономики представят совместную программу, которая будет готовить специалистов в области современного искусства: и менеджеров, и кураторов, и исследователей, и так далее. То есть работа в предоставлении актуальных знаний идет постоянно.

— К чему могут быть не готовы молодые или будущие кураторы? Есть ли некий романтический флер у профессии, который не имеет никакого отношения к рабочей действительности?

— Сложности есть у всех творческих работников: нужно уметь делать выбор и принимать решения, от чего-то отказываться. Придумать концепцию выставки — это непросто, особенно если уже очень много выставок было просмотрено и изучено. Тут есть два пути: можно придумать концепцию и идти к ней, как к идеалу, а можно начать с какой-то идеи и посмотреть, как она будет развиваться уже в процессе. Конечный результат при этом загадочен и неведом, но он будет органичным первоначальной задумке. Но разработать концепцию — это, конечно, самое приятное, воодушевляющее в нашей работе.

Из сложностей нужно также понимать, что есть территориальные, временные и материальные ограничения, с которыми приходится считаться. Взаимоотношения с художником — это не трудность, но особый жанр искусства.

Ну а потом — воплощение, реализация идеи. Режиссеры часто говорят, что самые лучшие фильмы — в их голове, а то, что выходит — лишь жалкое подобие. Эта опасность всегда есть, к ней нужно быть готовым.

— Что произойдет с исследованием после того, как выставки перестанут ездить по городам?

— Оно будет храниться в архиве Музея «Гараж», потом появиться на сайте, посвященном архивам о русском искусстве. Процесс оцифровки довольно длительный, но однажды там появится страничка, посвященная этому исследованию. Все меняется: за три года существования проекта многие самоорганизации появились, закрылись, возродились вновь. В этом и специфика этого проекта — он может быть в архиве, но при этом он никогда не закончится.

Фото: Анастасия Шаронова

Сегодня президенту РТ Рустаму Минниханову представили концепцию Казанского финансового района. Разработкой мастер-плана занималась малайзийская команда градостроителей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Согласно проекту, в Ново-Татарской слободе планируют провести комплексную реновацию. В рамках программы «Казанский финансовый район» складские помещения и промышленные производства будут перенесены за территорию города, в то время как в самом районе должен появиться международный бизнес-центр с сохранением исторических и культурных объектов. На совещании между премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и архитектором малайзийской компании APUDG концепция мастер-плана реновации была обозначена как «татарский Манхэттен».

Ново-Татарская слобода — исторический район Казани в юго-западной части Вахитовского района. На ее территории расположены такие объекты, как речной порт, автовокзал и Старо-Татарское кладбище.