Автор: Редакция Enter

19 августа в 12:00 Enter и «Наш двор» проведут турнир по баскетболу 3х3. Соревнование пройдет во дворе по адресу Фучика, 133, который был благоустроен в этом году по программе Раиса Республики Татарстан.

В играх на новой баскетбольной площадке сразятся представители городских проектов и сообществ, а также команды жителей Казани. Рассказываем, как устроены матчи, кто может подать заявку и какая награда ждет победителей.

Турнир по фиджитал-стритболу от Enter и «Движения Первых» в «УРАМ», прошедший 20 мая 2023 года

Как устроен турнир

Турнир опирается на правила ФИБА 3×3. Вначале все команды распределяются по турнирной таблице на четыре группы по три команды. Они играют по принципу каждый с каждым. В следующий этап выходят по две лучших команды из каждой группы и играют на выбывание. Матч за третье место играется отдельно.

Одна игра между двумя командами на групповом этапе играется 8 минут, а в плей-офф — 10 минут. Подробные правила и требования указаны в Положении. За ходом игры проследят судьи. В финале мы наградим одного победителя и двух призеров памятными кубками.

Кто может участвовать

В турнире принимают участие 12 команд. Одно место на правах организаторов турнира уже заняла команда Института Развития городов РТ. Остальные команды мы отберем по итогам заявочной кампании.

Не изменяя традициям, мы приглашаем участвовать в турнире:

- медиа;

- городские комьюнити;

- архитектурные бюро и дизайн-студии;

- креативные агентства;

- арт-пространства и галереи;

- видеостудии и студии подкастов;

- компании из сферы IT, коммуникаций и рекламы;

- кафе, бары и рестораны;

- музыкантов, диджеев и промо-группы.

Кроме них на турнир могут заявиться команды городских жителей — это могут быть сборные друзей или соседей, которые не представляют какие-либо организации или бренды.

Турнир по фиджитал-стритболу от Enter и «Движения Первых» в «УРАМ», прошедший 20 мая 2023 года

Как подать заявку

Напишите на почту info@entermedia.io до 16 августа 2023 года 11:59 по московскому времени. В теме письма укажите «ЗАЯВКА НА БАСКЕТБОЛ 3Х3».

Что нужно написать в письме:

- название организации, которую представляет команда, либо название команды (для сборных жителей города);

- полное имя, фамилию и возраст капитана команды;

- полные имена, фамилии и возраст еще двух участников команды;

- ссылки на профиль в Telegram и личный номер телефона капитана команды и одного из участников.

От одной команды принимается только одна заявка — в ней должно быть три участника. Возрастной ценз участников +16 лет.

Редакция проверит все заявки на соответствие условиям и затем выберет участников турнира рандомным образом. Список будет опубликован на нашем сайте.

Что еще будет на турнире

Для участников и гостей события будет обустроена чил-зона с пуфами и зона параллельных активностей: будут приглашены локальные диджеи, установлены фудтраки, настольные игры, а также фотобудка.

До встречи на баскетболе!

В конце июля в Свияжске прошла уже десятая театральная лаборатория «Свияжск АРТель». Каждый раз режиссеры и актеры приезжают на остров-град и готовят свои эскизы на заданную тему. Этим летом ей стало «Волнение», а кроме темы было еще одно условие — формат уличного театра.

По просьбе редакции Enter критик Александра Зазнобина посетила показы и поделилась своим взглядом. Читайте, как клоунессы решили рассказать о самом важном и болезненном в жизни женщин, какие темы один из режиссеров транслировал через сон и как интерпретировали Горького.

Немое волнение

Эскиз «О чем волнуются женщины?» — первая самостоятельная режиссерская работа выпускника Академии Дураков Славы Полунина во Франции Руслана Риманас. О волнениях женщин он решил рассказать в жанре пантомимы, а пять исполнительниц стали клоунессами. Темами «сценок» стали волнения самих актрис и режиссера: на тему уборки, таро, сексуальных домогательств, самоубийства, пьянства и чего-то давно ушедшего. От ужасно банальных и заезженных сложностях хождения на каблуках Риманас движется к острым темам — слом происходит неожиданно, просто во время паузы между эпизодами.

Для каждой исполнительницы придуманы маски с индивидуальным набором черт характера, доведенных до гротеска — а потому и выход на сцену стал их заявлением. Тургеневская барышня с прекрасными манерами изящно проходит по песку и присаживается на стул, неврастеничка долго не смеет подойти к своему месту, решительная Пеппи Длинныйчулок деловито проходит между импровизированных рядов зрителей, представительница богемы с нотками гопничества кое-как выползает на пресловутых красных каблуках, а разгильдяйка-хулиганка, все это время лежащая на сапе поодаль, смело врывается последняя.

У каждой маски — индивидуальный эпизод, где она становилась главной героиней. Первые два, основанные на стереотипах, решены через смешные и нелепые приемы в духе клоунских цирковых номеров, но в сцене о сексуальных домогательствах нет главной героини — пожалуй, потому, что с этим столкнулась чуть ли каждая женщина. Окуная ладони в краску, исполнительницы касаются своего тела (прямо как трендовых рилсах), оставляя следы на руках, ногах, шеях. Немой крик. Закрытый рот рукой соседки. Жесты, не требующие расшифровки, отрицаются, когда каждая по очереди отталкивает руку, зажимающую рот.

Не менее болезненная тема самоубийства все же решена через комическое. Неврастеничка никак не может покончить с собой: в бутылке яда оказывается вода, веревочную петлю никуда не повесить, расшибиться лбом о принесенный чемодан тоже не удается, а пистолет отбирают подруги. Самоубийство проваливается окончательно, когда в момент перебрасывания оружия случайным выстрелом убита рыба — мягкая игрушка в форме карпа падает откуда-то с небес. Рассказать же о теме для эпизода «Пеппи» сложнее. Она достает из коробки смятый пергамент и как ребенок представляет, что он то червячок, ползущий по песку, то бабочка, которая садится на головы зрителей, то бантик для волос. Затем она находит бумажного человечка и не может перестать смотреть на него. Актриса забирается в коробку и замыкается в воспоминаниях, и в этот момент из-за кустов появляется точная копия куколки, но только ростом в два метра. Ею управляют другие актрисы. Чтобы обнять этого человека из воспоминаний, Пеппи приходится поставить стремянку. Трепетная, легкая и трогательная интонация эпизода сменяется буффонадой и стремительной — время закончить эскиз праздником. Виртуозная сцена с прыжками, ужимками, падениями — лишь бы не разлить «алкоголь» из бокала — заканчивается нахождением бутылки шампанского, которому радуются все исполнительницы эскиза. Пенная машина выливает на них море белой мыльности.

Эскиз имеет две концовки. Первая — девушки расплетают косы, пучки, дреды и играют забавную мелодию на укулеле, а уже после поставленной точки вдруг решают отправиться в свободное плавание на сапе. Дважды поставленная точка по итогу становится неясным многоточием. Эскиз, собранный из эпизодов, не всегда динамичен, несколько не продуман по композиции. Пару раз между сценками возникает затяжная пауза, но сам формат эскиза это позволяет.

Сюрреалистическое волнение

Совсем иным был второй эскиз «Волнительное очарование бессмысленности». В нем нет историй, посыла, личностных переживаний. Вместо этого выпускник мастерской Олега Кудряшова режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС Дмитрий Лимбос материализовал сны.

Кромка воды на пляже, как и садящиеся солнце, стали важными частями декорации. В нескольких местах в песок воткнуты зеркала, а вокруг разбросаны вещи — ракетки, волейбольный мяч, стулья, мотоциклетный шлем. Действие началось, когда на сцену на моноцикле выехал актер Салават Бахаутдин с гитарой и губной гармошкой. Стремительное и балагурное начало быстро сошло на нет: все замедлилось, когда еще один из актеров Павел Таневский сказал: «Мне снился сон». Именно это потом и происходило. Сон.

Описать последующее действие эскиза невозможно. Актеры и актрисы подходили к микрофону и рассказывали сны то про зеленого жирафа, то про телесные ощущения, то про ромбы и космос, то про падение с водопада. На фоне всех этих рассказов актеры будто иллюстрируют манифест сюрреалистов. Некоторые пантомимические сцены все же имеют нарратив. Шире всего представлена история о беременности и рождении ребенка — воплощал младенца волейбольный мяч. Все актеры перекидывали мяч, случайно закидывая его в реку, доставали и возвращались к игре. После очередного падения в реку вместо мяча актеры достают из воды арбуз, дыню и мандарины на серебряном подносе. Выложив их на только что расстеленный ковер, они нарезают фрукты и раздают зрителям под мелодию из фильма «Амели».

Вероятно, сцены можно трактовать как размышления об абьюзивных отношениях. Но не это главное в эскизе Лимбоса — важна красота действа как таковая. Красота природы-декорации и красота молодых актеров. И ощущение сна.

Волнение молодости

Эскиз «Легенда о Нунче» Ярослава Жевнерова, тоже выпускника мастерской Кудряшова, стал единственным основанным на литературном материале, а именно одной из сказок об Италии Максима Горького. Это рассказ о самой красивой женщине квартала одного города, Нунче. Когда дочь стала похожа на нее внешне, между ними возник спор. Чтобы понять, чье сердце сильнее, они трижды пробежали до фонтана, и Нунча победила: «Дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать…». Она стала танцевать тарантеллу и умерла от разрыва сердца.

Авторы эскиза заменили интонацию на ироничную, оставляя зазор между образами и актрисами. Исполнительницы будто репетировали свой спектакль: Алия Фахрутдинова в роли Нунчи падала замертво и уточняла, правильно ли она это сделала и не пора ли встать. Тарантеллу она, конечно, не танцевала, а просто крутилась, раскидывая руки; юноша, из-за которого и начался спор — просто случайный зритель, а вместо фонтана была табличка. Эскиз оказался игрой в театр и Италию, что не отказывает ему в яркой, балаганной театральности.

В этом году ни один из эскизов не связан со Свияжском как таковым, хотя на прошлых лабораториях авторы основывались на истории, жизни населения или местах. На первый план вышла природа, само пространство острова, и вдохновляли режиссеров не люди, а красота рек, незыблемость заката, игровой потенциал пожухлой травы. Любой из этих эскизов можно представить на другом пляже или холме. Наверное, именно из-за невозможности говорить о страшном и пугающем прошлом, рефлексировать о котором уже бесполезно, клоунессы Риманас уплывают в речную даль, сновидческие герои Лимбоса растворяются в солнце, а Жевнеров выбирает сказку, где нет реального. Ведь чтобы не происходило тогда и сегодня, природа сильнее своими гармонией и покоем.

Текст: Александра Зазнобина

Фото: Юлия Калинина, предоставлены организаторами лаборатории

12 августа в 12:00 в Лядском саду пройдет большой летний своп-маркет. Событие организует редакция Enter совместно с Мэрией Казани и предприятием «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) при поддержке Дирекции парков и скверов Казани в рамках программы «Город горожан» и проекта «Чисто в большом городе».

Мы предлагаем всем избавиться от ненужных вещей, а заодно обновить гардероб, обменяв свою одежду на понравившуюся, либо купив брендовые вещи со скидкой. Каким будет своп-маркет, кто примет в нем участие и какой будет механика, рассказываем в гиде.

Устройство своп-маркета

Суть своп-маркета — в свободном обмене вещами. Для этого мы установим в саду несколько рейлов. Чтобы разместиться в этих зонах, обратитесь к нашим волонтерам — они помогут сделать выборку.

На своп-маркет можно принести любое количество одежды, обуви, украшений и аксессуаров. Но помните, что все они должны быть в идеальном состоянии: чистые, выглаженные, без повреждений и заплаток — ведь ровно такие же вещи принесут и другие участники. В свою очередь, вы сможете бесплатно забрать себе не более пяти вещей. Прямо в саду мы обустроим комфортные примерочные.

Прием вещей на переработку

Вещи, которые по разным причинам не прошли отбор, заберет проект SVALKA. Если в конце нашего событие останутся айтемы, которые никто не забрал, их отправят на благотворительность или переработку.

Обмен вещей с блогерами

Мы пригласили на своп-маркет блогеров и лидеров мнений — все наши гости смогут познакомиться с ними лично, а еще выбрать вещи с их рейлов и забрать себе просто так. Часть вещей будет продаваться, максимальная стоимость даже самых редких брендовых айтемов составит 5 000 рублей.

В своп-маркете примут участие:

- Альберт Сергеев, основатель проекта по организации вечеринок BLESC;

- Аида Гасанова, основательница бренда AGLAYA;

- Русина Семененко, блогер;

- Альберт Махмутов, основатель винного бара «Истина»;

- Алина Шарипова, арт-директор кафе «Сказка», бара Cuba Libre;

- Дима Зыков, основатель сообщества RUN PARTY RUN;

- Айгуль Гарифуллина, блогер, предприниматель;

- Лилия Хайруллина, певица;

- Алина Гималтдинова, блогер;

- Алсу Гузельбаева, блогер, предприниматель;

- Альмира Аминова, визажист.

Корнеры проектов и магазинов

Помимо прочего в летнем своп-маркете участвуют локальные бренды, дизайнеры одежды и магазины. Все они будут продавать вещи из прошлых коллекций и тестовые образцы по сниженной цене.

CHUKCHA

Местный стривир-бренд представит технологичную одежду, которая станет незаменимым спутником в любой ситуации. Вы сможете приобрести летнюю и мембранную одежду, худи для катания и путешествий, вещи из экоколлекции planet family, тестовые образцы со скидкой до 90% и аксессуары.

Цены: от 1 000 рублей

Studio Slow

В концепт-сторе представлены бренды завтрашнего дня. В корнере выставят эксклюзивные позиции со скидками, а также новинки брендов со всего мира — Han Kjøbenhavn, Represent Clo, Butter Goods и не только.

Цены: от 5 690 рублей

Showroom Boo Room

Ассортимент винтажного магазина состоит из множества позиций — от всевозможных аксессуаров до одежды разного масштаба и размера. На маркете будут представлены рубашки, платья, бижутерия, обувь, пиджаки в среднем сегменте брендов.

Цены: от 1 000 рублей

Alpaka Story

Российский бренд одежды с собственным производством отличает интересный дизайн и высокий уровень качества пошива. Гости своп-маркета смогут приобрести платья, рубашки, костюмы со скидками 50%.

Цены: от 2 500 рублей

AMORPH

Локальный бренд современной японской одежды внимательно относится к каждой детали. Если захотите выделиться, обратите внимание на их костюмы, рубашки-трансформеры, кимоно и платья прошлых коллекций со скидкой до 30%.

Цены: от 2 000 до 6 400 рублей

CORNER17

Каждая коллекция бренда, вдохновенного корейской модой, выпускается в ограниченном количестве. Все изделия отшиваются в Казани из корейских тканей.

Цены: от 500 рублей

Апсайкл-коллекция Enter x СИБУР

Каждая вещь в нашей коллекции создана из лоскутов вышедшей из обращения спецодежды «Казаньоргсинтеза». Все вещи лишены гендерной привязки — их одинаково комфортно могут носить как девушки, так и мужчины. Каждый предмет коллекции выполнен полностью вручную дизайнерами Ильназом Усмановым и Чулпан Сафиной.

Цены: от 1690 рублей

Коллекция проекта «ТатарстанДа»

Недавно проект выпустил коллекцию футболок, посвященную нашей республике. У нас они будут продаваться по специальной цене. На принтах можно увидеть Квартала, Кировский, Азино, Суконную слободу и Советский район, а логотипы городов Татарстана выполнены в стиле AC/DC, Balenciaga, Trasher и других брендов с локально узнаваемыми отсылками.

Цены: от 900 рублей

O DA BRANDS

В мультибрендовом пространстве — уникальная подборка российских брендов и дизайнеров. Особый акцент делается на актуальности моделей, крое и качестве тканей. На своп-маркете вы найдете платья, блузы, брюки, обувь, домашнюю одежду и боди.

А еще: Рейл с одеждой от редакции Enter и рейл от команды Международного фестиваля медиаискусства «НУР».

Фудкорт, чил-зона и музыка

Ни одно событие не обходится без еды — поэтому и на своп-маркете вас ждет импровизированный фудкорт. В фудтраке CupTripCoffe вы найдете напитки и хот-доги, в корнере Smorodina — оригинальные напитки в банках и свежие десерты, а в корнере кофейного дома «Гурме» сэндвичи, роллы, панини и фруктовый лед.

Отдохнуть после шопинга гости нашего своп-маркета смогут на чил-зоне от СИБУРа. Мы разместим там пуфики, инвентарь для игры в бадминтон и фотобудку, где можно сделать кадры бесплатно.

Поддерживать атмосферу летнего своп-маркета будут любимые диджеи — Bubblegum B, Sergeev и Karolina Vibe. Их сеты никого не оставят равнодушными.

До встречи в Лядском саду 12 августа с 12:00 до 16:00. Вход свободный!

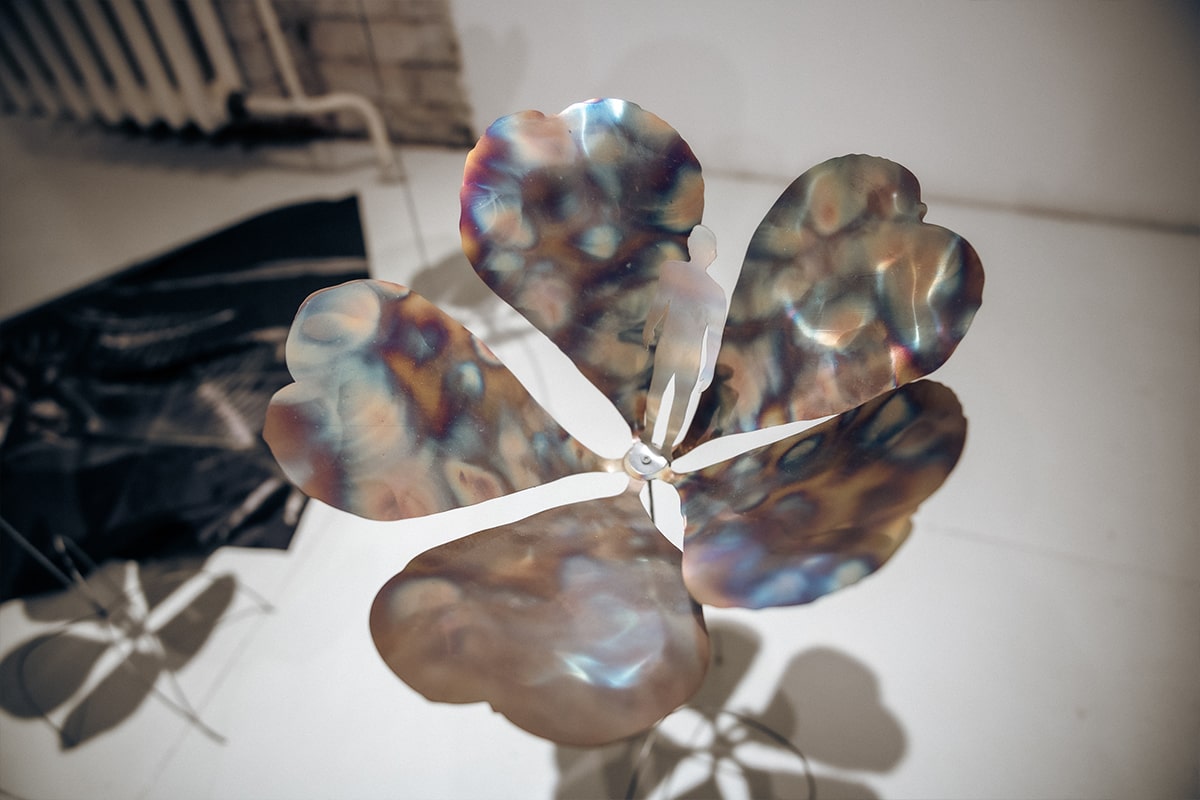

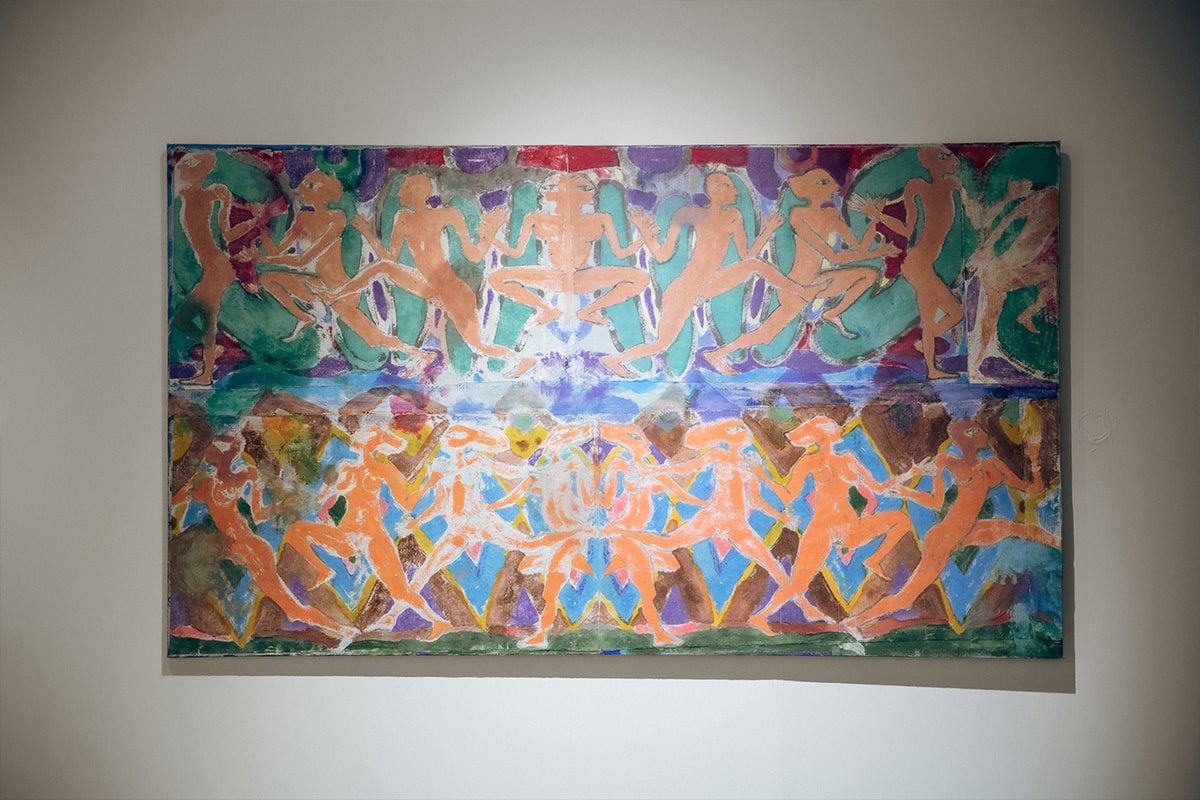

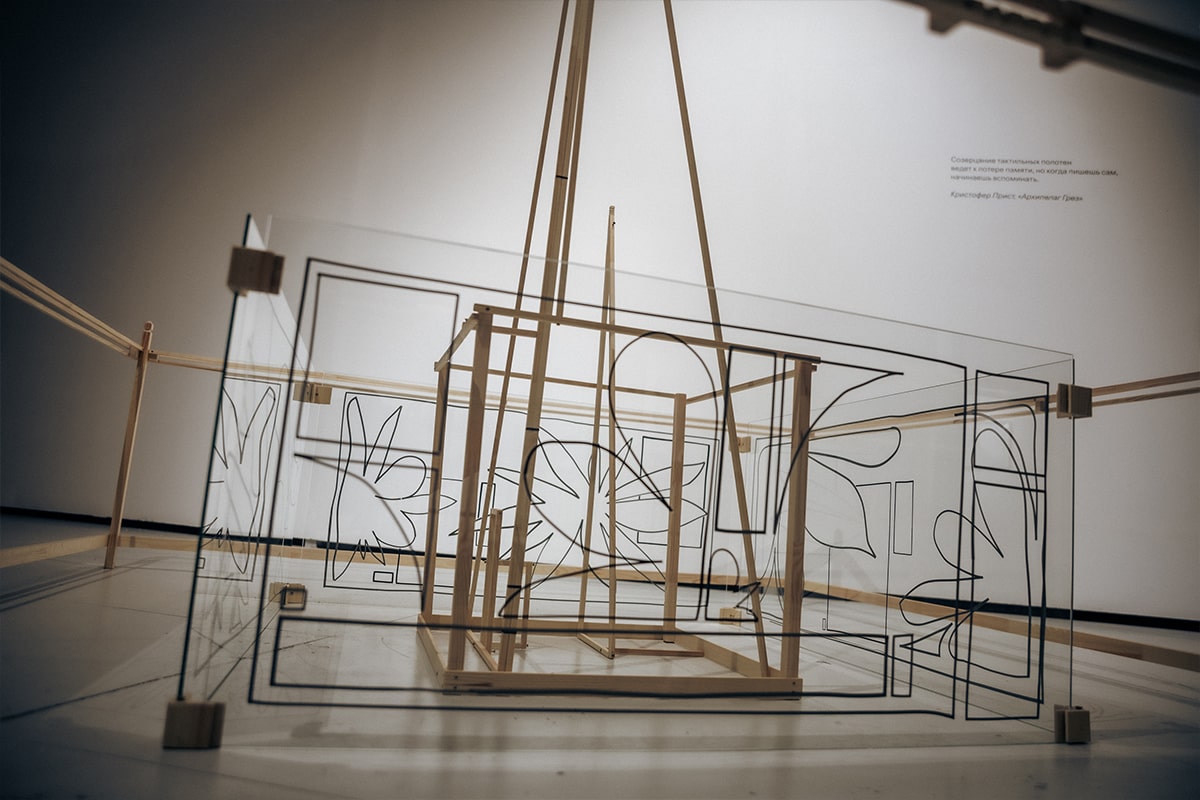

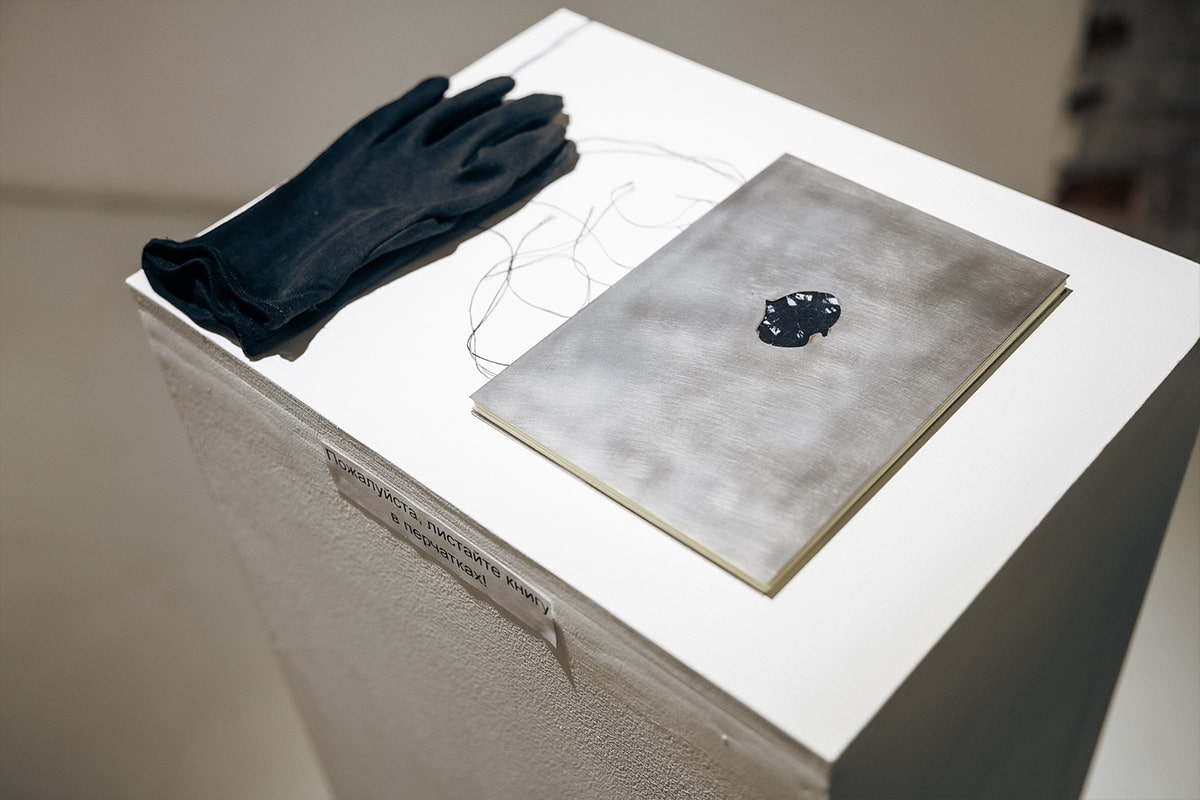

ЦСК «Смена» совместно с Фондом поддержки современного искусства «СФЕРА» открыла выставку «Архипелаг грез». Инсталляции, объекты, живопись, графика и видео объединены темой выдуманных миров, а сама экспозиция напоминает острова, которые художники населили своим воображением.

В дни монтажа редакция Enter встретилась с куратором проекта Сергеем Гуськовым и поговорила о том, как возникла сама идея выставки, в чем отличие между работой с художниками прошлого и настоящего что общего между «Архипелагом грез» и дипфейком.

Сергей Гуськов

— «Архипелаг грез» — не первое ваше взаимодействие со «Сменой»: вы брали интервью у художников-участников «Кажется, будет выставка в Казани», а потом приезжали с паблик-током по мотивам эссе. Идея кураторства выставки в «Смене» была давним планом?

— В конце 2022 года мы встретились с Кириллом Маевским (сооснователем ЦСК «Смена», — прим. Enter) в Москве, и ходе разговора я спонтанно предложил ему сделать выставку. Но вообще, к этому все шло. Меня давно интересует Казань, я знаком со многими художниками. Когда я приезжал в январе [2023 года], помимо дискуссии с Артуром Голяковым (сооснователем кураторской группы Plague, — прим. Enter) моей целью было исследование сцены, так как я понимал, что в экспозицию нужно будет включить работы казанских художников. Сделать это удалось не со всеми, с кем я тогда встретился, но, надеюсь, мы работаем не в последний раз.

— Тема выставки появилась уже после?

— Нет, я ее изначально предложил Кириллу, основываясь на одноименном цикле книг британского фантаста Кристофера Приста]. Я не вполне представлял, как это будет выглядеть, но мне очень нравилось название. Уже был готов остов, идея про острова и воображение, только нужно было больше конкретики и собственно работ от художников.

— Сколько времени заняло создание выставки в «Смене»? Когда началась активная фаза?

— Я начал обсуждать ее с художниками в конце прошлого года, а активная фаза, наверное, началась с апреля. Параллельно договоренностям со «Сменой» я встретил Анну Зыкину (директора фонда «Сфера», — прим. Enter) и поделился с ней планами. Фонд заинтересован в создании больших выставок и сильно помог нам с бюджетом, что позволило сделать новые работы и решить многие технические вопросы. Я ему очень благодарен.

— Есть ли у вас как у куратора способ работы, который кажется наиболее естественным? Или вы предпочитаете разные подходы?

— В данном случае мой подход воплощает само название выставки. Я даю волю художникам — пускай они максимально покажут то, что делают. Я говорил: «Есть остров, а дальше — ваш полет фантазии». Мне не пришлось вмешиваться в чью-то работу. Единственное — попросил одного художника уменьшить размер, потому что «Смена», конечно, большая площадка, но не резиновая.

— Какой вы сейчас видите фигуру куратора?

— Кураторских подходов десятки, и у всех есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от контекста: создание выставок в музее, например, требует большей формальности, чем в местах вроде «Смены». Есть кураторы-суперзвезды, которые выступают как художники, превращая свои выставки в одно произведение как высказывание. Я так не делаю (смеется, прим. Enter).

Художники составляют большую часть круга моего общения, и мой кураторский подход — это диалог. Я работаю в журнале «Диалог искусств», который издает Московский музей современного искусства. Его филиал, музей Вадима Сидура, где я как куратор сделал две выставки и планирую еще, находится совсем не в центре города, в районе Перово, и пусть меня за это побьют, скажу, что там делают лучшие выставки нашего музея. Это максимально экспериментальное место, потому что часть негласного музейного регламента до него просто не доходит.

— Когда я впервые прочитала аннотацию вашей выставки, мне показалось, что ее тема достаточно эскапистская. На что вы обращаете внимание, когда выбираете работы для выставок?

— В моих выставках не участвуют художники с «плакатными» работами. Кажется, Владимир Высоцкий говорил, что песня — больше, чем лозунг, который можно написать на бумажке. Так же и в искусстве самое главное — образы и форма. Оно порождает новые миры.

Приста я начал читать, чтобы успокоить нервы, уже представляя, о чем сюжет. И в итоге увидел, что в его книгах заложено много больше, чем эскапизм. Прист — совершенно сумасшедший писатель: он вбрасывает образы, ходы и сюжеты и никогда их не заканчивает. Читатель оказывается перед бесконечным миром, и я подумал, что такой подход можно перенести на выставку.

— Создавалась ли в «Смене» специальная архитектура?

— Нет, но есть крупногабаритные инсталляции, и если бы в пространстве появились дополнительные фальш-стены, там было бы не пройти. В некотором смысле поход диктует сама тема острова. А еще там будет море!

— Возвращаясь к вашему эссе «Выставка без выставки», я бы хотела спросить, почему в качестве выхода из тупика, куда зашли современные выставочные форматы, вы предлагаете довериться иррациональному, «сойти с ума»?

— Отвечу на примере средневековой схоластики. Люди из поколения в поколение комментировали Священное писание и труды отцов церкви, и получилось, что на каждый ход мысли прописан четкий алгоритм. Понятно, что это тупик — вот и в искусстве произошло примерно то же самое: говоришь «А» — обязательно скажешь «Б» и не отвертишься. Не скажу, что мы вышли из этой ситуации окончательно, но художники на данный момент пытаются от нее улизнуть.

— Есть ощущение, будто культ новизны — имею в виду обязанность делать то, чего не делали до тебя — стал популярен в эпоху модернизма и остается важным до сих пор. Что новизна дает искусству?

— Новое практически невозможно, потому что все ходы и способы изобретены. Несмотря на появление новых технических штук, все заходит на очередные круги. Но сама обсессия новизны, бывает, раздражает.

Выставку «Архипелаг грез» я намеренно сделал несколько старомодной. Последние выставки были построены на большом количестве воздуха, пустоты, ослепляющем свете и отдельных объектах, которые расставлены по залу. Не то чтобы на выставке в Казани тесно, но там есть плотность, которая в некоем смысле имитирует квартирную выставку старого формата, где вещи могут налезать друг на друга, а по одной работе вообще нужно ходить. Мы применили такой подход в том числе по той причине, что «Смена» — не пыльный музей, а живая институция, где возможны эксперименты.

У «Архипелага грез» 12 участников, и 10 работ заказаны специально для выставки. Одна из художниц даже успела показать свою работу в другом месте и продать ее, так что она [работа] приехала сюда с разрешения нового владельца. Я рад, что так сложилось.

Работы на выставке очень разноплановые, и я попытался выстроить их сочетания, провести интересные параллели. Не знаю, будет ли это считываться, но знаю, что любая выставка — всегда эксперимент, и возможна неудача.

— Художники работали индивидуально или это был коллективный процесс в едином пространстве?

— Они все находятся в разных «тусовках», в процессе создания работ находились в разных местах и прежде не выставлялись вместе. Мне кажется, это и важно — когда мы сидим в пузыре, каждый тухнет своем болотце, а в данном случае происходит обмен неожиданными мнениями, образами. Сейчас я с удовольствием знакомлю приехавших на монтаж художников друг с другом.Думаю, будет какая-то движуха после: кто-то кого-то куда-то позовет и появятся продолжения. Так обычно и происходит. По моему опыту работы на многих биеннале, художники общаются между собой по техническим вопросам: у них есть производственная задача, а уже потом они вместе, условно, идут пиво пить и обсуждают жизнь. На самом деле художники вкладывают много сил в выставки и очень устают, поэтому часто хотят, чтобы вы что-то сделали за них.

— Все художники участвовали в монтаже?

— К сожалению, не все. Приехали группа «ХО ГУЙ», Алексей Корси, Диана Капизова, у которой, кстати, здесь много родственников, но она никогда не была в «Смене» и художников не знала. Участвовал очень интересный молодой художник Максим Новиков и Денис Крюков, для которого эта выставка — вторая, а в Казани он известен тем, что издавал книги в «Смене». Рамин Нафиков здесь, хотя мог быть и не здесь (художник живет на две страны — Россия и Латвия, — прим. Enter). Людмила Баронина приехать не смогла, хотя планировала.

— К слову, работы Людмилы Барониной я впервые увидела в 2016 году в краснодарской «Типографии», еще в их первом помещении. Это была совсем маленькая выставка, и так интересно за ней наблюдать теперь!

— Да, она очень мощно развивается как художница. Мне кажется, Саша Шардак за последние несколько лет тоже изменился. Он немного невербальный, туманно формулирует, прекрасно понимая, что делает, на уровне формы. В этом он силен, и я вижу, что у него большое будущее.

Надо сказать, художественная ситуация в Казани развивается в том числе в связи с притоком туристов и растущим интересом к городу. Есть плодородная почва, потому что Казань — университетский город, а еще здесь всегда была мощная художественная школа. В ГМИИ РТ находится большое собрание художников 1920-1930-х годов, и, думаю, посетители музея тоже активно его смотрят.

Сейчас выставки в России делают повсеместно: например, в барах, и даже, как я слышал, в стоматологической клинике. Искусство как вода — проникает везде, где есть хоть какая-то щелочка.

— Вы выбираете работать только с ныне живущими авторами?

— Я бы поработал с искусством ушедших художников, но конкретных идей пока нет. В работе с прошлым поднимаются вопросы архива. Есть кураторы, которые любят бесконечно сидеть в библиотеках, как книжный червь, — они собирают прекрасные выставки. Например, на выставке «Мечты о свободе» (проходила в Третьяковской галерее в 2021 году, — прим. Enter) под кураторством Сергея Фофанова были настолько удивительные пересечения, что люди просто обалдели: кураторы сопоставляли две классические вещи, которые никто никогда не вешал рядом в одном контексте, при этом умудрялись добавить современное искусство. Была проделана мощнейшая исследовательская работа. Я не настолько усидчив, поэтому сам бы такое не сделал, но хорошо, что есть подобные специалисты.

Однажды с художницей Марией Дорониной мы сделали выставку, где придумали человека из истории, создали воображаемый архив его работ и видео, где о нем рассказывается в поэтическом ключе. Такое я могу (смеется, — прим. Enter).

— Отличался ли процесс организации выставки со «Сменой» от того, что вы делаете в Москве?

— В Москве решать некоторые вопросы иногда сложнее: процессы зависают, так как многие заняты. Бывает, тяжело ответить, потому что уже не соображаешь, хочешь спать (смеется, — прим. Enter).

Я делал выставки в музее, в artist-run пространстве в мастерской у Саши Повзнера — галерее «Аппендикс». Вместе с художником Славой Нестеровым мы работаем как сокураторы выставочного пространства másla lissé, рассказывали некоторые подробности в интервью. Там проходят коллективные выставки с заметным дизайном экспозиции: на первой выставке был больничный свет, на второй ящики с песком, где лежали работы, а на третьей мы сымитировали цирковой шатер. Еще у меня был опыт в «Диалоге искусств»: вместе с коллегами мы выбрали странные работы из собрания ММСИ и сделали выставку про подарки, которые передали музею. Но она существует только в журнале.

— Почему вы решили не воплощать ее в реальность? Это было во время пандемии?

— Перед ней, а когда пандемия началась, мы уже про все забыли. Еще раньше мы предложили Виктору Мизиано представить, будто бы он делает биеннале в Москве в 1989-м году, и ему очень понравилась эта идея. Он подобрал художников, живших тогда, и работы, которые были созданы в то время, нашел свой реальный подходящий выставке текст того периода. Мы изобразили эту идею в ретро-формате. «Архипелаг грез», к слову, тоже про воображение, так что мы любим аналоговые дипфейки.

— Как вы думаете, нужно ли художнику заниматься презентацией самого себя?

— Да. Многие галереи ищут новых художников независимо от возраста, и если художник не занимается своим продвижением, то может долго работать в стол. Искусство — вещь визуальная, поэтому презентация важна. От огромного количества крутых проектов ничего не осталось, поскольку о них никто не написал, и это, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

В конце 1980-х — начале 1990-х художник Младен Стилинович сделал работу с фразой «Если ты не знаешь английского, ты не художник». Все говорили, что она смешная, но в разгар глобализации это действительно было правдой. В 2010-е годы считалось, если у тебя нет никакой площадки в интернете, то тебя не существует, и это тоже долго было правдой. Сейчас есть возможность от этого отсечься: интернет состоит из сегментов и можно курсировать из одного в другой. Но вообще посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Текст: Луиза Низамова, Анастасия Тонконог

Фото: предоставлены спикером

Коллаж: Саша Спи

29 июля в 11:30 редакция Enter совместно с программой «Наш двор» впервые проведет Дворовые игры. Полуспортивные соревнования среди жителей Казани, городских сообществ и проектов состоятся во дворе между домами ул. Ямашева, 88, 84, 82.

Турнир будет проходить по принципу триатлона. Его основа — игры, в которые многие играли во дворе в детстве. Рассказываем, как подать заявку на участие, из чего состоят соревнования и как в них победить.

Что входит в Дворовые игры?

В Дворовые игры входят «Картошка», «Вышибалы» и «Двенадцать палочек». Во всех трех соревнованиях все команды будут участвовать подряд по следующим правилам.

«Картошка»

Игра, где нужно быстро перебрасывать друг другу мяч, не задерживая в руках. Те, кто дал ему упасть на землю, идут в центр круга и садятся на корточки. Остальные игроки время от времени бросают в сидящих мячом, а им, в свою очередь, нужно поймать его в полете, чтобы вернуться в игру.

На каждом этапе две команды играют друг против друга. Один этап длится 4 минуты по таймеру. Когда время кончается, судья подсчитывает, сколько активных игроков осталось на поле у каждой команды. Один такой игрок дает команде 1 балл.

«Вышибалы»

Двое участников перебрасываются мячом с противоположных концов, стараясь попасть в игроков, свободно перемещающихся между ними. Одновременно на игровом поле находятся два водящих игрока одной команды и все игроки второй: сначала одна команда становится «вышибалами», а затем игроками. Выбитые игроки из игры выбывают, а последний оставшийся должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет плюс один. Если удалось — вся команда игроков возвращается на площадку.

За ходом игры следит судья. Команде «вышибал» присуждается столько очков, сколько игроков на поле они выбили в течение этапа. Это количество умножается на коэффициент по принципу скорости. По умолчанию игра идет 5 минут, и если все игроки были выбиты за минуту, то коэффициент равен четырем: он складывается из пяти основных минут игры минус одной минуты, за которую были выбиты игроки. За возвращение команды игроков на площадку — минус четыре штрафных очка «вышибалам».

«Двенадцать палочек»

Разновидность пряток сложного уровня. Перед началом игры участники выбирают водящего и сооружают специальную конструкцию, похожую на катапульту. На нижний конец кладут двенадцать палочек, которые разбрасываются рычагом. Пока водящий собирает палочки, игроки прячутся. Во время поисков водящему нужно успевать сторожить конструкцию из палок. Если спрятавшиеся успевают рассыпать ее, то водящий должен заново установить конструкцию, а игроки — перепрятаться.

Одновременно на игровом поле находятся один игрок одной команды и все игроки второй: сначала «водящий» выбирается из одной команды, а затем из второй. Команде прячущихся присуждается 1 очко за каждые 20 секунд игры до тех пор, пока «водящий» не установил всю конструкцию из палочек. Округление происходит в меньшую сторону.

Как определяется победитель

После завершения трех игр судья подсчитывает количество очков, набранных каждой командой за все игры суммарно. Победителями и призерами игр становятся те команды, которые наберут максимум очков — они и забирают памятные кубки. Если на первое, второе или третье место претендует несколько команд, их капитаны играют в су-е-фа до трех побед.

Кто может принять участие в Дворовых играх

В Дворовых играх участвуют 10 команд по четыре человека. Шесть из десяти команд будут набраны среди представителей городских проектов и сообществ

- медиа;

- городские комьюнити;

- архитектурных бюро и дизайн-студий;

- креативных агентств;

- арт-пространств и галерей;

- видеостудий и студий подкастов;

- компаний из сферы IT, коммуникаций и рекламы;

- кафе, баров и ресторанов;

- музыкантов, диджеев и промо-групп.

Кроме них играть смогут команды городских жителей — это могут быть сборные, которые не представляют какие-либо организации или бренды.

Как подать заявку

Напишите на почту info@entermedia.io до 27 июля включительно; в письме укажите «ДВОРОВЫЕ ИГРЫ». Пожалуйста, отправляйте нам только одну заявку от команды.

Что нужно написать в письме:

- организацию, которую представляет команда, либо название команды (для сборных жителей);

- имя, фамилию и возраст капитана команды;

- имена, фамилии и возраст еще троих участников;

- ссылки на профиль в Telegram и личные номера телефона капитана и одного из ответственных участников команды.

Обратите внимание, что минимальный возраст каждого участника — 10 лет. После окончания приема заявок редакция рандомно выберет команды, которые смогут участвовать в Дворовых играх. Этот список мы опубликуем на сайте.

Что еще будет в программе

Помимо соревнований за кубки мы предлагаем вам вспомнить детство и поиграть в «классики» или «резиночки» — для этого мы выделим самостоятельную зону. А еще жители и гости двора смогут бесплатно сделать и распечатать моментальные фото в фотобудке, попробовать стритфуд в фудтраке и потанцевать под сеты казанских диджеев.

В программу мы включили и два дополнительных события. Параллельно с играми во дворе состоятся лекция психолога о том, почему проводить время на улице полезно для ментального здоровья, и открытая тренировка по воркауту для людей с любым уровнем спортивной подготовки.

Увидимся во дворе!

21 июля редакция Enter, Мэрия Казани и Дирекция парков и скверов Казани проведут первый «Ночной гастромаркет» на территории ЦПКиО имени Горького. В его рамках мы организуем наш традиционный турнир по настольному теннису «Прыг-Скок» — он начнется в 20:00, так что солнце вам мешать точно не будет .

Представители городских проектов и команды горожан снова встретятся за теннисным столом, чтобы посоревноваться за звание «лучшей ракетки». Рассказываем, как пройдут соревнования и как подать заявку.

Формат и правила турнира

Турнир начнется в 20:00 с минимальными перерывами между этапами. Расстановка на турнир дается один раз в начале турнира и будет действовать до конца без изменений.

За двумя столами сыграют 16 команд (с выбыванием после первого поражения). Одна встреча между двумя игроками продолжается до 11 очков по две подачи. Победа игрока даст команде одно очко. Все командные матчи играются до трех побед, каждый внутренний матч играется из трех партий до двух побед. Даже если командный счет 2-0, играется третий матч.

В следующий этап выйдут 8 команд. Они распределяются по сетке и играют между собой попарно по тем же правилам, что и выше.

Две лучшие команды поборются за золото турнира и будут играть до трех побед, то есть счет у команд может быть 3:0, 2:1. Команды, которые проиграли свои полуфинальные матчи, поборются за третье место. За ходом игры проследят профессиональные судьи.

Кто участвует

В турнире принимают участие 16 команд. Одно место на правах организаторов турнира занимает команда редакции Enter. Остальные команды мы отберем по итогам заявочной кампании.

Не изменяя традициям, мы приглашаем участвовать в турнире:

- медиа;

- городские сообщества;

- архитектурные бюро и дизайн-студии;

- креативные агентства;

- арт-пространства и галереи;

- видеостудии и студии подкастов;

- компании из сферы IT, коммуникаций и рекламы;

- кафе, бары и рестораны;

- музыкантов, диджеев и промо-группы.

Кроме них на турнир могут заявиться команды городских жителей — это могут быть сборные друзей или сотрудники одной компании, которые не представляют креативные проекты Казани.

Как подать заявку

Заявки на участие в турнире принимаются на почту info@entermedia.io до 23:59 16 июля. В теме письма напишите «ПРЫГ-СКОК. НОЧНОЙ ГАСТРОМАРКЕТ».

В самом письме нужно указать:

- Название организации, ее краткое описание и ссылки на соцсети;

- ФИО капитана;

- Его контактные данные. А именно адрес электронной почты, ссылку на его Telegram и личный номер телефона;

- ФИО двух других игроков и контактные данные одного из них.

Редакция Enter проверит все заявки на соответствие правилам турнира, а 19 июля мы опубликуем финальный список участников в Telegram-канале и на сайте Enter. После этого мы свяжемся с капитанами для координации.

И напоминаем, «Прыг-Скок» — любительский турнир, поэтому профессиональные игроки участвовать в нем не могут. Зато это дает отличный шанс впервые взять ракетку и навсегда влюбиться в настольный теннис. Подробные правила игры и требования к участникам читайте в Положении.

Да прибудет ночь!

Если вы не играете, то приходите болеть за любимые команды, пробовать разнообразный стрит-фуд и напитки от локальных ресторанов, баров, бистро и фудтраков, а также слушать музыку от диджеев. Помимо «Прыг-Скока» и основной программы, в рамках первого «Ночного гастромаркета» будут организованы зоны дополнительных активностей — посетители гастромаркета смогут сделать крутые снимки в фотобудке, поиграть в кикер и многое другое. До встречи в ночи!

Текст: Ксения Абрамова

Изображения: sashaspi

17 и 18 июня в Казани прошел шестой Летний книжный фестиваль «Смены», на котором историк Игорь Нарский и социолог Наталья Нарская презентовали книгу «Незаметные истории, или Путешествие на блошиный рынок». Их записки — это рассказ о любви к вещам и исследование барахолок как особой среды с неписаными законами и региональными особенностями.

Редакция Enter поговорила с Игорем и Натальей Нарскими о том, как им пришла идея написать книгу, какие самые неожиданные предметы им удавалось выторговать у продавцов и как формируется цена.

Наталья и Игорь Нарские

«Поход на блошиный рынок — это всегда сюрприз»

— В чем состоит ваш исследовательский интерес к блошиным рынкам и как так случилось, что фокус внимания упал именно на них?

Игорь: Все началось совсем не с науки, а с открытия для себя блошиного рынка и самого себя в качестве его фаната. Повезло, что меня активно стала поддерживать жена Наташа. Она тоже не знала, что станет любительницей барахолок. Это захватывающее и замечательное действо: проводить по восемь часов на рынках в разных городах и странах. Мы бы так и приезжали и приходили бы туда, как в музеи — просто посмотреть и уйти, — если бы не одно обстоятельство.

На несколько лет я застрял в Мюнхене на юге Германии. Количество блошиных рынков там за последнее время уменьшилось, но они есть. Антикварный сектор сложился с девяностых годов — и это очень длинная история. Ее смысл состоит в том, что мы выбрали для себя один-единственный блошиный рынок, на котором оказывались каждую неделю в пятницу и субботу.

Впоследствии стали завсегдатаями: у нас появились знакомые среди торговцев, клиентов и покупателей. Потом кто-то из продавцов просил нас постоять 15 минут за его прилавком, пока выходил по своим делам. В результате мы задали друг другу [с женой] вопрос: «Может быть, можно посмотреть на блошиный рынок как на искаженный или не совсем адекватный срез общества с небольшой сумасшедшинкой?» В общем, у нас первоначально был скорее социологический взгляд на блошиный рынок, нежели исторический. Наташа — дипломированный историк и кандидат социологических наук.

— Как проходило время на рынках: что вы изучали, с кем разговаривали и что покупали?

Наталья: Блошиный рынок начинается так — торговцы съезжаются рано утром, достают из своих автомобилей коробки, обычно из-под бананов. Как правило, для продажи используются раскладные столы, но бывает, все организовано как привычный для нас рынок с крытыми прилавками. Процесс торговли начинается медленно: сначала прилавки заполняются частично, и со временем торговцы снова и снова достают товар. Сами они тоже ходят по рядам и поглядывают, что можно забрать в коллекцию или перепродать. В основном торговля проходит на открытой площадке: например, на ипподроме, в парках или на парковках. Зимой люди даже ходят по рынкам с фонариками, потому что бывает темно.

Обычно мы медленно проходим круг, потом еще один и повторяем снова. Обновление ассортимента на прилавках происходит постоянно. После надо выпить кофе, чтобы обсудить, что мы видели, купили и что нам понравилось. Как правило, это утро — около девяти. Потом мы идем по рынку снова: народ уже активно общается, люди смеются и шутят, встречаются и о чем-то разговаривают. При хорошей погоде блошиный рынок работает часов до трех.

Игорь: Если что-то понравится, ты откладываешь до следующего круга и думаешь, что купишь позже — потому что вдруг найдешь что-то интереснее. У нас были дни, когда все отложенное на втором круге уже разбиралось. А бывает, что и на втором, и на третьем кругу дожидаешься [приглянувшийся предмет] и находишь то, что проглядел или выложили позже.

В рамках прогулок была не занудная исследовательская часть. Мы разговаривали с людьми, в редких исключениях договаривались на специальное интервью. На блошиных рынках люди не любят рассказывать о себе. Это серая зона. Профессиональные торговцы должны иметь лицензию и документы о приобретении вещи. Непрофессиональные торговцы раз в полгода или раз в жизни приносят что-то из дома, например, потому что переезжают.

Мы разговаривали с ними. Это были не социологические интервью, а недолгие посиделки, лучше за кофе. Никаких записных книжек, не дай бог диктофон — это все вызывает большие подозрения, главным образом среди окружающих. Там же иногда появляются полицейские и налоговые чиновники — расспрос под запись может испортить отношения. Если несколько раз разговариваешь, то люди рассказывают все более откровенно.

Потом ты убегаешь куда-нибудь, где можно сесть с блокнотиком, и составляешь конспект по горячим следам.

— Что было самым неожиданным приобретением?

Игорь: Такого много. Однажды я нашел серебряную медаль из Нижнего Новгорода с промышленной и художественной выставки 1896 года — совершеннейший раритет. Это самая большая выставка дореволюционной России: 10 000 экспонатов, 200 павильонов. Главный спонсор — Николай II, председатель оргкомитета — Сергей Юльевич Витте, министр финансов, позже премьер-министр России и мотор преобразований в конце XIX века.

Мало того, что медаль нашлась, так еще у знакомого торговца. Он хотел продать ее по цене, которая меня не устраивала. Мы с ним расстались, а через полгода я проездом вернулся туда [на блошиный рынок] с Натальей и стал расспрашивать о судьбе медали. Он сказал: «Медаль лежит и ждет вас», — и продал по себестоимости.

Наталья: Можно рассказывать об этом бесконечно, потому что каждый поход на блошиный рынок, — а они были регулярными и систематическими, — всегда сюрприз. Невозможно догадаться, что, кто и откуда привезет и покажет.

Из неожиданностей могу рассказать про карнавальные значки или ордена 120-летней давности — они были билетами на карнавалы. Их заказывали специально, продавали, а деньги отправляли на благотворительность или организацию карнавала. Серия таких значков, которые, видимо, кто-то коллекционировал, досталась нам. Разве это может быть ожидаемо? Мы не знали, что к карнавалам вообще выпускались значки, а получили целую серию.

Каждый раз удивляешься: другая среда, чужая культура и совсем другое нажитое. Это всегда любопытно и интересно.

Игорь: Уточню: речь о карнавалах, которые проходят в Германии в январе-феврале накануне Великого поста, аналог Масленицы в России. Они проходили в мюнхенском Немецком театре и проходят до сих пор — это добрая традиция. Если бы мы не нашли значки, то ничего бы не узнали о немецких карнавалах и орденах. Теперь же им отведена целая глава книги.

«Рынки бедных продавцов и бедных покупателей»

— Если обратиться к истории, можно ли определить разницу между тем, что стало отправной точкой появления блошиных рынков в Европе и в России?

Игорь: С началом блошиных рынков в разных городах связаны разные события, но по всему миру они появляются в XIX веке как отражение массовой миграции. Сниматься с места надо налегке. Все раздать невозможно, значит, надо продать, причем дешево и впоследствии иметь с собой какие-то деньги, чтобы на новом месте точно так же купить. Это гораздо удобнее, чем нанимать контейнеры и перевозить вещи с места на место. Блошиные рынки были рынками бедных продавцов и бедных покупателей, то есть разжиться было невозможно — в основном, на них сводили концы с концами.

В Турции это были не «блошиные» рынки, а «вшивые». В России они существовали и в XV, и в XVI веке и тоже именовались вшивыми. Иностранцы, которые ездили по России, удивлялись обилию — в Европе рынков в таком количестве еще не было.

Классические европейские блошиные рынки берут начало во Франции ближе к концу XIX века. Их история тоже связана с обеднением населения, бурным развитием промышленности и миграцией.

Отправные точки примерно одинаковые, а дальше происходит вот что. И здесь и там блошиные рынки между мировыми войнами остаются рынками для мигрантов и для людей, потерявших источники существования. На таких барахолках и толкучках всегда продавались какие-то антикварные вещи. Помимо прочего люди сбывали даже последние семейные реликвии, чтобы выжить.

После войны в Европе в странах-победительницах — во Франции, Великобритании — блошиный рынок становится местом встречи коллекционеров. В Германии это происходит позже, в 1970-е годы, а в СССР — в 1960-е. Рынок становится местом, где не зазорно появляться и торговать представителям среднего класса и даже богатым — прежде всего, женщинам. Представьте: они ездят на дорогих авто, один раз надевают туфельки, и больше они не нужны. Куда их девать? Выбрасывать? Лучше отдать на благотворительность или передать из рук в руки. И [богатая женщина] продает туфельки за три франка, хотя сама купила за триста.

В России в 1960-е годы писатели, художники и интеллигенция стали покупать иконы, самовары, балалайки и прочее. Блошиный рынок стал престижным местом.

— Были ли правила у российских и европейских рынков?

Игорь: В России барахолки и толкучки были незаконными. Власти закрывали глаза на их существование: в стране были дефициты и их нужно было как-то закрывать. Раз уж не хватает одежды и обуви, пусть люди поторгуют между собой.

В Европе толкучки были отрегулированы. Там были правила, о которых я уже сказал: лицензия и документы о том, что вы имеете право на торговлю и что вы приобрели [вещи] законным путем. Если вы не профессиональный торговец, а «разовый», то не имеете права торговать золотыми вещами, серебряными украшениями дороже 40 евро. В еврозоне запрещалось продавать предметы из слоновой кости, добытой после 1988 года. В Германии вы не имеете права торговать нацистской символикой, но это тоже проходит. Есть коллекционеры и собиратели: в таких случаях свастика заклеивается, а бюст фюрера кладется на бок, и тогда продавать можно. Жесткие правила отчасти складываются внутри блошиного рынка стихийно. Они есть и в России, но это самодельные правила — государство не регулирует рынки.

— Что такое «самодельные правила»?

Игорь: Например, нежелательно подходить к торговцу и начинать расспросы о его товарах, когда он занят или раскладывает свои вещи. Нельзя вмешиваться в торг, когда он уже происходит, и нельзя сбивать цену на вещь, которую пытается купить другой. Нельзя подходить к продавцу и предлагать свою стоимость: сначала нужно узнать цену, а после — назвать сумму в два или три раза ниже и торговаться. Еще торговцу нельзя идти на повышение цены. Если он назвал цену и увидел, что вы загорелись, он не имеет права переназначать ее.

При покупке какого-то механизма — например, часов — вы должны получить подтверждение от продавца, что он работает. Если вы купили часы, положили их в карман, а через час приходите с ними [к продавцу] и говорите, что часы не ходят, бегут или нещадно отстают, тогда продавец обязан вернуть деньги. Но если он не давал вам никаких гарантий, то обратно вы свои деньги уже не получите.

«На рынке нужно играть и быть психологически готовым к поединку с продавцом»

— Как на блошином рынке выстраивается ценообразование?

Игорь: Начну с самого несущественного. Например, вы пришли на единственный работающий в округе рынок, значит, цены будут выше, чем в дни, когда работают другие рынки и, следовательно, есть конкуренция. Если вы хорошо одеты, цена для вас будет выше. А если вы словами или мимикой продемонстрировали, что вам нужна эта вещь, цена будет очень высокой. На рынке нужно играть и быть психологически готовым к поединку с продавцом. Но поединок должен быть очень доброжелательным — его нужно чувствовать на кончиках пальцев. Окончательная цена — как правило, результат договоренности. Если человек не умеет торговаться и покупает по цене, которая ему сказана в начале, значит, сам дурачок, пусть платит. Мы сами были такими вначале! Но договориться можно.

Антиквариат, конечно, дороже товаров повседневного спроса. Коллекционный фарфор стоит примерно 70% от цены в магазине или антикварном салоне, но если есть хоть одна щербинка, цена сразу падает еще до 20%. Меньше всего стоят книги, поскольку ими пользуются уже давно. Еще дешевле — перчатки и обувь, то есть то, что люди носили на теле. Цены получаются довольно смешными.

Наталья: На блошином рынке много поводов поднять или уронить цену. Как на овощных и фруктовых рынках, в конце дня можно рассчитывать на большую скидку. Но нет гарантии, что предмет долежит до того момента, когда вы будете готовы за него заплатить.

Мотив продажи так же, как и мотив покупки, имеет большое значение. В случае, когда человек продает что-то свое и у него стоит задача сделать это максимально быстро, конечно, цена будет снижаться. Если продают чужое — а так тоже бывает — торговец может созвониться с хозяином вещи и обсудить, где тот самый болевой порог, ниже которого опускать цену нельзя.

Часто вещами владеют домработницы пожилых и одиноких людей. В благодарность за общение и помощь они получают не только деньги, но и предметы, аксессуары, одежду. Им нет смысла держаться за эти вещи, а важнее получить за это деньги.

Игорь: Зачастую они даже не знают, что это за вещи.

Наталья: Бренд или клеймо не так важны — люди приносят вещи, чтобы получить наличку. У них совсем другая цена. Вещи торгуются десятилетиями, предметов много и их движение очень медленное. Мы не единожды сталкивались с ценами в немецких марках, которых давно уже нет.

Игорь: Это было нормально для XIX века. Мы знаем вещи, которые произведены в 1850 году с гравировкой подарочного послания 1908 года.

Мне попадалась булавка для галстука, вложенная в чехольчик на подушке с длинным списком владельцев ювелирных магазинов на обороте. Она никогда не продавалась: булавка произведена в конце XIX века и переходила от одного к другому торговцу, потому что кто-то разорялся, кого-то турнули по имперским законам, а кто-то с еврейской фамилией потерял ее в период национал-социализма и погромов.

«Блошиный рынок превращается в место самообразования»

— Можно сказать, что на блошиных рынках люди «продают прошлое»?

Игорь: «Продать прошлое» звучит почти так же, как «продать Родину» — я бы не стал пользоваться таким термином. Есть особенности: для антиквара на Западе чужие семейные реликвии — просто обычный товар. Он знает какую-то историю и на этом основании выстраивает цену и торговую тактику.

Для человека, который продает семейную реликвию, это не последний предмет. Последнее люди могут отдать от бедности или из-за специфической, трагической ситуации. Среди товаров старушек-пенсионерок нет антиквариата, все заканчивается 1990-ми.

Торговец заинтересован в вещи с историей, потому что она лучше продается. Люди покупают чайник или утюг не только потому что он дешевый, а потому что это напоминает им о детстве или молодости. Например, в московском Измайлово мы купили настенный коврик, похожий на коврик над моей детской кроваткой. В Швейцарии Наташа купила часики, похожие на те, что достались ей от бабушки и были украдены. Таким образом память восстанавливается. Конечно, вещь с историей можно купить, но можно создавать ее и самому. Покупатели в состоянии забраться в интернет и посмотреть, что это могло быть в прошлом. А дальше блошиный рынок превращается в место самообразования, потому что вы переходите с одной ссылки на другую и узнаете то, что не знали и не узнали бы, если бы не столкнулись с этим предметом.

Однажды мы с Наташей гуляли по парку в Швейцарии и проходили мимо церкви со множеством мемориальных табличек на латыни. Пытались прочесть, а потом на блошином рынке нашли значок с двумя датами: 1444 и 1944 — 500 лет с битвы на реке при Санкт-Якобе. Благодаря ней швейцарцы прославились как очень смелые и отважные воины. Так мы узнали, что церковь стоит на месте уничтожения французами швейцарцев, которые не пожелали сдаться многократно превосходящему противнику.

— Бывало ли, что блошиные рынки вообще пропадали и закрывались?

Игорь: Совсем недавно. В 2020 году в Европе блошиные рынки закрылись и не работали два года. Торговля не закончилась, потому что многое ушло в интернет: ebay был и прежде, а «Авито» и прочее в значительной степени получили бурное развитие благодаря закрытию «живых» блошиных рынков по эпидемическим соображениям.

Блошиный рынок второй половины XX века — не только рынок, но и место коммуникации и отдыха. Туда можно сбежать от одиночества, отдохнуть от каждодневных проблем. Эта «праздничность» никуда не ушла, но события последних трех лет попортили настроение на блошином рынке.

— Какими были блошиные рынки в советский период?

Игорь: Сначала они назывались толкучками — это дореволюционное название. В 1930-е рынки вновь разрешили, но все равно не приветствовали. Новое название «барахолки» они получили из-за «барахольного» качества и товаров.

Барахолки не были местом встречи среднего класса, потому что и среднего класса в Советском Союзе не было. Люди имели возможность поговорить и поторговаться, оказаться в центре внимания. Помимо этого у барахолок существовала функция удовлетворения интересов собирателей и людей с деньгами.

В 1960-е барахолки перестают гонять и появляется название «блошиный рынок», взятое из Европы. Тогда блошиные рынки расцветают. Но я не говорю про Прибалтику и портовые города — там традиция никогда не исчезала, поскольку территории [относительно] поздно оказались в составе СССР и там всегда были иностранцы. Кстати, историк моды Александр Васильев начинал с блошиного рынка Риги и других прибалтийских городов. Первые покупки он совершал в пятилетнем возрасте на деньги родителей.

Наталья: Торговали чем-то новым из-под полы — женской косметикой, шампунями, часами и прочим.

Игорь: В позднем Советском Союзе и на постсоветском пространстве на барахолках были антикварные ряды. Те, кто бывал на рынке в Измайлово или на Удельной в Петербурге лет 20 назад, теперь сильно удивляются, насколько блошиный рынок обеднел по составу продавцов. Антикварная часть растворяется, вместо этого вещи торгуются даже не с прилавка, а с земли на подстилке или на газетке. Среди продавцов — пенсионерки и старые коллекционеры, и они торгуют далеко не тем, чем они торговали в девяностые и нулевые.

Наталья: … Даже у пенсионерки с земли или тряпочки можно купить редкую чашку или кузнецовский фарфор, но зачастую все уже битое или стоит очень дорого.

Игорь: Хороший пример — чайные подстаканники. В России на блошиных рынках и в антикварных магазинах их очень много, в том числе роскошных, серебряных. Но в нашей стране вы никогда не найдете подстаканники с «родными» стаканами столетней давности, а на Западе, в частности в Германии, можете. По той простой причине, что там этот подстаканник все время стоял в серванте в какой-то семье, потом за ненадобностью перекочевал на чердак или в подвал, но все равно сохранился. Его бережно упаковали и держали где-то, а потом просто вынесли и продали. А у нас в ходе многократной и часто принудительной смены хозяев стаканы давно разбились.

— Есть ли принципиальная разница между советским и современным блошиным рынком?

Наталья: Современный рынок изобилует фактурами и материалами, на нем много китайских товаров. Когда после 1990-х все хлынуло в страну, это были чудеса, а теперь воспринимается как ненужный мусор. В советское время туда несли действительно «вещи» и даже высококачественное сукно. Сегодня мы с таким сталкиваемся, например, в Австрии.

Игорь: Советский блошиный рынок иногда бывал удивительно насыщен небольшим количеством качественных товаров. Например, няня продавала на барахолке мои детские костюмчики: постирали, погладили, принесли и продали.

— Цели покупателей на советском и современном рынке различаются?

Игорь: Современный рынок в процветающих странах отличается преобладанием некоммерческих мотивов: общение, досуг и всевозможная благотворительность. Думаю, в Казани на Тинчурина люди стоят не исключительно из-за бедности или ради копеечки к пенсии. Это вариант ухода от одиночества, молчания и горьких мыслей, возможность потрепаться с потенциальными покупателями и постоять на свежем воздухе.

В Советском Союзе такие мотивы тоже были, но все-таки свободно потрепаться, когда каждую минуту ждешь облавы, невозможно. Сейчас все происходит открыто и неспешно, в значительной степени в собственное удовольствие. Вещи имеют историю и душу, их приятно держать в руках, но нужны время, опыт, годы за плечами. Скорее всего, молодежи это не интересно.

«Блошиный рынок может помочь сложить прошлое и идентичность, то есть найти опору и ориентиры в жизни»

— По какому принципу блошиный рынок появляется в том или ином месте в городе?

Игорь: Во-первых, существуют традиции: в Мюнхене в 2012 году отмечали 600-летие первого блошиного рынка, хотя изначально там была ярмарка при церкви. Часто места блошиных рынков, возникших в 1960-1970-е по всему миру, связаны с организацией городских праздников, Дней города, пешеходных зон. Они происходили из желания жителей привести свой город в порядок, что совпадало с целью властей сделать городскую жизнь более праздничной. Иногда блошиный рынок может размещаться на историческом месте, но это может быть даже гигантская высвобожденная на день парковка, парк, привокзальная территория, часть обычного рынка.

Блошиный рынок — мерцающее явление, как и ценообразование на нем: все такое текучее, появляются странные вещи в невероятном сочетании и количестве, будто в калейдоскопе. Сама история блошиных рынков напоминает призрак.

Наталья: На самом деле, именно это и привлекает. Ты не понимаешь, что там, но точно найдешь, чего никогда не видел, никогда не представлял и о чем не мечтал.

— Существует ли типология блошиных рынков в современной России? Чем, например, отличается блошиный рынок в Казани от блошиного рынка в Нижнем Новгороде или Москве?

Игорь: Мы сейчас не можем ответить: в центре [нашей книги] — мюнхенский блошиный рынок, а остальное притянуто для сопоставления.

Наталья: Сравнивать Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву с Челябинском, Троицком и Пермью вообще сложно. Ближе к центру [страны] — другие деньги, иностранные товары. В целом блошиные рынки формируются самими людьми.

Игорь: Вещи, которыми мы обрастаем, — это наш дневник, автобиографические записи. Глядя на эти вещи, ты вспоминаешь истории.

Наталья: Недаром раньше на память делали гравировку. Бабушка подписывала чайные ложки, ей подписывали вещи, и она это очень ценила и любила. Я долго не понимала, зачем на фотографии подписывать людей и год, а теперь понимаю всю важность. Можно только пожалеть современное поколение, которое в лучшем случае делает фильмы памяти на юбилеи.

Вообще, на блошиных рынках много фотографий, старых альбомов и портретов — есть те, что покупаются ради старинных рам. [На блошиных рынках] много пространства для размышлений и переживаний.

— Ориентировочно в начале нулевых и конце десятых можно было заметить бум интереса к блошиным рынкам со стороны молодежи (по крайней мере, в Казани). У них не может быть ассоциации со старыми-добрыми временами, потому что они их не застали, но есть что-то вроде фантомной ностальгии. Откуда это могло взяться и почему?

Игорь: Я думаю, девяностые, нулевые и ранние десятые — время, когда граждане страны были заняты изобретением или формированием идентичности. Все-таки Советский Союз — сфера очень не однозначная, и если в девяностые он ассоциировался со сталинизмом, то в нулевые появляется ностальгия по советскому и чуть позже растет интерес антикваров.

Люди нуждаются в истории, вычитывают ее, изучают по рассказам родителей, бабушек и дедушек, по фильмам, в книгах и в интернете. Таким образом собирают свою собственную. Блошиный рынок может помочь сложить прошлое и идентичность, то есть найти опору и ориентиры в жизни. Наша индивидуальная история — компенсация не очень мощного генофонда: мы от природы существа менее совершенные, чем животные, и поздно обучаемся.

— Какое место на блошиных рынках занимает антиквариат и как часто встречается?

Игорь: В одном и том же городе — например, в Мюнхене, — можно было найти рынки с антикварным сегментом или рынки с торговцами из Северной Африки. Есть бедные и богатые рынки, есть специализированные. В Москве блошиный на Тишинке (регулярная ярмарка при торговом центре, — прим. Enter) собран из причудливой смеси антикварных магазинов.

Наталья: Он приближен к антикварным магазинам или европейским рынкам. Там минимум советских товаров.

Игорь: В разных регионах, странах и городах у антиквариата может быть разная концентрация. В Италии [за ним] на блошиные рынки ходить не стоит, хотя страна «напичкана» древностями — там разрешена торговля новыми товарами. В Лондоне вы не встретите нацистскую символику, в Берлине — безделушки с дамского столика Викторианской эпохи. Все-таки блошиный рынок отражает прошлое страны.

К сожалению, в Тинчуринском парке мы не нашли ничего из старой Казани. Самая старая вещь — 1964-го или 1967 года — барельеф Ленина. Это говорит о травматичном прошлом и о том, сколько трагедий произошло в городе.

— Как блошиные рынки встраиваются в ткань современного города? Популярные ныне гаражные распродажи — это блошиные рынки, перепридуманные зумерами, или все-таки есть разница?

Игорь: Здорово, что у вас [в Казани] бывают гаражные распродажи. В Европе их почти нет — мы столкнулись с ними только однажды, в Швейцарии. И да, гаражные и посмертные распродажи — тоже блошиные рынки. Это самые демократичные места для общения с прошлым и торговли, поэтому нет ничего удивительного, что ваша креативная и живая молодежь их переизобрела.

Наталья: А можете подробнее о них рассказать?

— В основном люди собираются в большом пространстве и выставляют ненужное за минимальную стоимость. Продавцы хотят подарить вещам вторую жизнь, и в том числе ради заботы об экологии.

Игорь: Мы не сказали об этом, но одна из функций современных блошиных рынков — поддержание экологического сознания. Поэтому они расцветают в 1960-1970-е годы вместе с зелеными движениями и хиппи. На самом деле хиппи были заядлыми торговцами и покупателями на блошиных рынках.

— Каковы перспективы блошиных рынков в наши времена? Есть ли вероятность, что лет так через 20-30 на блошиных рынках появятся условные старенькие айфоны?

Игорь: Естественно, блошиный рынок будет брать в оборот вышедшее из повседневного обихода. Самая драматичная тенденция развития — товары, которые прежде приземлились бы на блошином рынке, будут размещаться на онлайн-площадках. Это обедняет ассортимент, но реальные блошиные рынки не умрут, поскольку продолжат выполнять незаменимую интернетом функцию живого и тактильного общения. Если вы трогаете старую вещь, к прошлому возникает совершенно другое отношение.

Текст: Анастасия Тонконог, Инзиля Шакирова

Иллюстрации: marinaradio

Фото: Предоставлено ЦСК «Смена»

8 июля в 12:00 редакция Enter объединится с Мэрией Иннополиса и впервые проведет традиционный турнир по мини-футболу «Коробка» в формате фиджитал. На этот раз игры пройдут за пределами Казани — на поле Спортивного комплекса «Иннополис». Событие состоится при поддержке федеральной сети киберспортивных клубов Godji Game.

Принять участие в турнире смогут представители городских сообществ Иннополиса и Казани, студенты, представители IT-индустрии, команды жителей города Иннополис, сотрудники компаний-резидентов, редакция и читатели интернет-журнала Enter. Рассказываем, как будет проходить турнир и как подать на него заявку.

Что подразумевает формат «фиджитал»?

Фиджитал-футбол совмещает футбол на приставке и игру на реальном поле — до нас подобный любительский турнир никто не делал, тем интереснее будет попробовать свои силы! Команды сначала сыграют в FIFA23 на приставке, а потом сразу возьмут в ноги мяч и сыграют в мини-футбол «по-настоящему». Следить за соревнованиями будут профессиональные судьи.

Как устроен турнир

12 команд делятся на четыре равные группы — по три команды в каждой. Они играют между собой. Сначала по двое игроков из каждой команды забивают голы за приставкой 12 минут без перерывов, затем команды в полном составе выходят друг против друга на поле и играют два тайма по 6 минут с перерывом 2 минуты. На поле в ходе каждой игры обеим командам разрешено сделать две замены.

Из групп выходят по две лучшие команды, набравшие больше всего очков по результатам игр на приставке и на поле в сумме. Затем эти восемь команд продолжают играть в четвертьфинале, полуфинале и финале на выбывание по тем же принципам, что и выше. Матчи за 1 и 3 место играются отдельно.

Подробные правила и требования указаны в Положении.

В финале мы наградим одного победителя и двух призеров памятными кубками.

В фиджитал-турнире по мини-футболу «Коробка» смогут принять участие 12 команд. Из них два места на правах организаторов резервируют команды Enter x K9 и Мэрии Иннополиса. Оставшиеся 10 мест — за подавшими заявку.

Заявку могут подать:

- представители городских проектов и сообществ Иннополиса и Казани;

- студенты;

- представители IT-индустрии;

- команды жителей Иннополиса и Казани;

- сотрудники компаний-резидентов Иннополиса;

- читатели интернет-журнала Enter.

Как подать заявку

Напишите на почту info@entermedia.io до 2 июля 2023 года 23:59 по московскому времени. В теме письма укажите «ФИДЖИТАЛ-КОРОБКА».

Что нужно написать в письме:

- название организации, которую представляет команда, либо название команды (для сборных);

- краткое описание организации (если вы представляете организацию) и ссылки на ее соцсети и сайт;

- имя и фамилию капитана команды;

- имена и фамилии еще 4 основных участников команды;

- имена и фамили 2 запасных игроков;

- ссылки на профиль в Telegram и личный номер телефона капитана команды и одного из участников.

От одной команды принимается только одна заявка — в ней должно быть семь участников: капитан, четыре основных игрока, два запасных. Редакция проверит все заявки на соответствие условиям и затем выберет участников турнира рандомным образом. Список будет опубликован на нашем сайте.

До встречи на фиджитал-турнире по мини-футболу «Коробка»!

#выходииграть

22 июня в широкий российский прокат выходит триллер Ильшата Рахимбая «Микулай». Для него эта картина — дебют в большом кино: казанским режиссерам редко удается выйти в федеральное поле и собрать каст из знаменитых артистов высокого уровня.

По просьбе редакции Enter Виталина Дьякова пообщалась с исполнителем роли сына главного героя Иваном Добронравовым. Читайте, как зритель может повлиять на кино, что актер впервые открыл для себя в Татарстане, почему он впервые решил выступить продюсером — и приходите на премьеру!

— «Микулай» — это очень колоритный триллер. Скажите, как вы готовились к съемке? Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки в этом плане?

— Мне кажется, все всегда идет по своему уникальному пути, и в данном случае мы много разговаривали, обсуждали. Как и зритель, собирали сюжет по крупицам, старались делать его логичным. Я вас уверяю, в фильме есть ответы на все вопросы, просто это кино необходимо было делать не в лоб. Будет много разночтений о смыслах, но не думаю, что это является минусом для данной истории, потому что, несмотря на конкретные посылки, она для каждого будет разной. Я общался со зрителями, и каждый из них мне открыл много сюрпризов, чему я очень рад.

— Есть ли разница между вашими ожидания от фильма, когда вы впервые ознакомились со сценарием, и тем, каким оказался фильм в результате? Состыковалась ли картинка или вы посмотрели на сюжет по-новому?

— К любой работе — особенно такой сложной — я стараюсь подходить поэтапно, не предвосхищая. Как и все в этом мире, кино зависит от многого. Даже когда вы готовите интервью, на него может повлияет разговор, и в итоге выйдет совсем не то, что вы ожидали. А после редактуры появится еще одна версия. Так же и в кино: слишком много этапов, которые могут изменить всю картину.

Поэтому я стараюсь по-максимуму выполнять зависящее от меня и привносить, что могу. А получится кино или нет… Всегда надеюсь, что получится хорошо, но как именно, я вас уверяю, не знает никто.

— Как вам работалось с молодым режиссером Ильшатом Рахимбаем? Для него фильм стал дебютом

— Нам было достаточно комфортно друг с другом. Вместе с ним и Виктором Ивановичем Сухоруковым (исполнитель роли Микулая, — прим. Enter) мы пробирались сквозь гущу зашифрованных смыслов.

— Для вас сниматься в триллере в новинку?

— Это мой первый опыт в таком жанре, и мне было очень интересно.

— У вас сложная роль. Насколько трудно было отыгрывать эмоции и сохранять настрой в некоторых моментах?

— Это одна из самых серьезных задач. Если вы захотите посмотреть фильм во второй раз, то обратите внимание совсем на другие вещи, потому что будете знать, что произойдет. Я изначально вижу все как оно есть, но если бы я играл слишком ярко и открыто, то это бы раскрыло твист в сюжете. Сохранять грань было тяжело.

— Как вам работа в команде? Работали ли вы в Татарстане прежде?

— В Казани мы однажды снимали «От печали до радости» (комедия Эдуарда Парри — прим. Enter) и давным давно выпускали спектакль в казанском театре, поэтому я был здесь не в первый раз, а вот в глубинках побывал впервые. Я люблю когда молодые с горящими глазами собираются, чтобы сделать что-то, чем они заражены. Ну и, конечно, работать с Виктором Ивановичем Сухоруковым — великое счастье. Он доверился молодой команде, куда я, кстати, причисляю и себя, и с его опытом и талантом никто не сравнится.

— Были ли опыт совместной работы прежде? Или впервые встретились на площадке «Микулая»?

— Мой брат работал с ним в Театре Вахтангова, поэтому мы были знакомы условно, а тесно познакомились только на съемках.

— По сюжету вы с ним — отец и сын. Возникали ли у вас отцовские чувства?

— В какой-то степени да, и мне было приятно, что Виктор Иванович впустил меня в свое пространство. Мы много и тепло общались на разные темы, что, я уверен, повлияло на наши взаимодействия в кадре.

— Всегда интересно, как происходит работа изнутри. Вы сразу остановились в месте съемки или приезжали на время?

— Мы остановились в небольшом отеле неподалеку и каждый день выезжали в место съемок. В принципе, как обычно, сжатыми ресурсами.

— Сколько длились съемки?

— Порядка месяца.

— За это время вы прониклись местной культурой?

— Естественно, все работало на обогащение нашего существования в кадре. Но все-таки мы приезжали работать, а чтобы проникнуться, нужно приехать отдохнуть (смеется, — прим. Enter). По долгу службы я много куда ездил, и редко остаются силы пройтись по городу: обычно приезжаешь в город, доезжаешь до площадки, работаешь, едешь в гостиницу и улетаешь.

— Есть ли у вас яркая история с периода съемок?

— Нужно посидеть и повспоминать… Мне нравится, что в моей жизни появляются такие работы, как «Микулай». Это для меня является огромным событием и оказывает большое впечатление. Все было ново: и материал, и работа с Виктором Ивановичем, и кряшенская глубинка. А сами кряшены для меня вообще открытие.

— Чем фильм может заинтересовать российского зрителя?

— Несмотря на определенное повествование, кино разнообразное и неконкретное. В нем много недосказанности, и зритель вступает в сотворчество с создателями кино. Там много важных тем: тема одиночества, любви… В том или ином виде каждый найдет что-то интересное.

— Будете следить за судьбой фильма?

— Конечно. Это дает ощущение осмысленности твоего дела: все-таки в каждую работу мы вкладываемся и несем смыслы — и очень приятно, когда люди их считывают.

— Если появится возможность еще раз сниматься у Ильшата, хотели бы вы поработать снова?

— Зависит от материала. Если мы сойдемся в видении, почему бы и нет. У Ильшата оно свое, при этом, когда ему было непросто, я и Виктор Иванович присоединялись. К тому же, для меня проект — первый опыт продюсерской деятельности. Компания Do it Bro Production, которую учредил в том числе и я, участвовала в постпродакшене. Это многое говорит и об Ильшате: он не идет упрямо сам, а видит вокруг людей, готовых помочь, и обращается за помощью

— Почему именно эта картина стала вашим первым опытом продюсирования?

— Это, на мой взгляд, приятное стечение обстоятельств для нас и, надеюсь, для Ильшата тоже. Мы создали компанию три года назад и маленькими шагами двигаемся к реализации своих проектов. От Ильшата поступило предложение, и мы с радостью согласились — показалось, что мы можем быть ему полезными. К работе мы подходим скрупулезно, стараемся не гнать коней и прорабатываем проекты.

Текст: Виталина Дьякова

Фото: Предоставлены командой фильма

Оформление публикации: Саша Спи

Редакция Enter открывает летний спортивный сезон. В День молодежи 24 июня в 13:00 пройдет наш традиционный турнир по настольному теннису «Прыг-Скок».

Представители городских проектов и команды горожан снова встретятся в экстрим-парке «УРАМ», чтобы посоревноваться за звание «лучшей ракетки». Рассказываем, как пройдут соревнования и как подать заявку.

Формат и правила турнира

Турнир продлится с 13:00 до 19:00 с минимальными перерывами между этапами. Мы встречаемся в открытой части экстрим-парка на зеленых полях за эйр-зоной.

За двумя столами сыграют 12 команд. Одна встреча между двумя игроками продолжается до 11 очков — по одному очку за победу. Победа игрока даст команде одно очко. На этот раз мы сделали так, чтобы у вас было больше мотивации выиграть, так что за победу команды всухую будем присуждать сразу три очка вместо двух.

В следующий этап выйдут 8 команд, набравших больше всего очков. Они распределяются по сетке и играют между собой попарно по тем же правилам, что и выше.

Две лучшие команды поборются за золото турнира и будут играть до трех побед, то есть счет у команд может быть 3:0, 3:1 или 3:2. Команды, которые проиграли только одну игру в сетке, будут бороться за третье место — тоже до трех побед.

За ходом игры проследят профессиональные судьи.

Кто участвует

В турнире принимают участие 12 команд. Одно место на правах организаторов турнира занимает команда редакции Enter. Остальные команды мы отберем по итогам заявочной кампании.

Не изменяя традициям, мы приглашаем участвовать в турнире:

- медиа;

- городские комьюнити;

- архитектурные бюро и дизайн-студии;

- креативные агентства;

- арт-пространства и галереи;

- видеостудии и студии подкастов;

- компании из сферы IT, коммуникаций и рекламы;

- кафе, бары и рестораны;

- музыкантов, диджеев и промо-группы.

Кроме них на турнир могут заявиться команды городских жителей — это могут быть сборные друзей или сотрудники одной компании, которые не представляют креативные проекты Казани.

Как подать заявку

Заявки на участие в турнире принимаются на почту info@entermedia.io до 23:59 21 июня. В теме письма напишите «ПРЫГ-СКОК.УРАМ».

В самом письме нужно указать:

- название организации, ее краткое описание и ссылки на соцсети;

- ФИО капитана;

- Его контактные данные. А именно адрес электронной почты, ссылку на его Telegram и личный номер телефона;

- ФИО двух других игроков и контактные данные одного из них.

Редакция Enter проверит все заявки на соответствие правилам турнира, а 22 июня мы опубликуем финальный список участников в Telegram-канале и на сайте Enter. После этого мы свяжемся с капитанами для координации.

И напоминаем, «Прыг-Скок» — любительский турнир, поэтому профессиональные игроки участвовать в нем не могут. Зато это дает отличный шанс впервые взять ракетку и навсегда влюбиться в настольный теннис. Подробные правила игры и требования к участникам читайте в Положении.

А вокруг — праздник!

Если вы не играете, то приходите болеть за любимые команды, слушать музыку и загорать! В день турнира в экстрим-парке «УРАМ» будут отмечать День молодежи. Помимо «Прыг-Скока» на территории пройдут соревнования по экстремальным дисциплинам, большой концерт с хедлайнером Мари Краймбрери и много других зрелищных событий. Начнем это лето вместе!