Автор: Редакция Enter

Enter и К9 начинают подготовку к главной премии Татарстана в области городских индустрий — «Итогам года 2024: Город, люди и команды». В связи с этим мы открываем набор партнеров, которые хотят стать частью этого масштабного события, поддержать лучшие городские проекты и продемонстрировать собственную экспертность в выбранном направлении.

Что такое «Итоги Года 2024: Город, люди и команды»

Каждый год Enter запускает традиционное читательское голосование, чтобы выбрать главные проекты, события и явления, сформировавшие среду в Казани и Татарстане. В 2023 году редакция распределила их на 32 номинации в разделах «Среда», «Гастрономия», «Проекты и инициативы» и «Люди и команды». Тогда голосование по итогам года собрало более 650 000 голосов за 344 номинанта, а медиаохват события составил более 1 000 000 пользователей. Торжественная церемония награждения прошла в Казанской Ратуше.

Ежегодно мы совершенствуем премию, и в 2023 мы впервые сформировали ряд номинаций совместно с партнерами. Кроме традиционного выбора читателей, специальные награды получили проекты и команды, которые экспертным мнением были определены партнерами события из «КамаСтройИнвест», «Татспиртпрома», СИБУРа, Института развития городов Республики Татарстан и федерального страхового центра «Альтернатива».

Как стать партнером события

Стать партнером события в этом году можно, подав заявку на почту ads@entermedia.io или написав главному редактору интернет-журнала Enter Данилу Губайдуллину в Telegram (@d_gubaydullin) с темой сообщения «Итоги года 2024. Партнерство». В ответ на заявку мы отправим вам презентацию с описанием партнерских пакетов и сможем обсудить возможные условия участия.

К партнерству приглашаются крупные компании и предприятия, застройщики, банки и федеральные бренды, являющиеся экспертами в выбранной области. Локальные проекты, промо-группы, заведения и другие представители городских индустрий Татарстана могут принимать участие в премии только в качестве номинантов. Их определяет редакция Enter и экспертное сообщество.

По официальным прогнозам, около 2 000 000 туристов посетят российские заводы, фабрики и офисы компаний в 2024 году — это в полтора раза больше, чем в прошлом. Промышленный туризм позволяет людям заглянуть за кулисы производственного процесса, узнать о технологиях и инновациях, а также познакомиться с историей и культурой промышленности определенного региона или страны.

«Казаньоргсинтез» запустил экскурсии на производства в 2022 году. За это время более 4 000 туристов побывали на промышленной площадке предприятия. Редакция Enter тоже не осталась в стороне и присоединилась к очередной группе. Выяснили у участников экскурсии, почему они занимаются промышленным туризмом, а также узнали, из чего получаются продукты для ЖКХ, медицины, автопрома и многих других важных отраслей.

Как рождаются полимеры

Яркие огни и километры труб. Таким предстал вечерний «Казаньоргсинтез» перед гостями открытой экскурсии. Погрузиться в мир высоких химических технологий собрались казанцы разных профессий и возрастов.

Безопасность — превыше всего. Поэтому событие стартовало с обязательного инструктажа по технике безопасности. Автобусная экскурсия по предприятию охватывает весь производственный маршрут. Во время нее гости узнали, как работает круглосуточное производство полимеров и в какой последовательности проходит процесс создания гранул.

Остановка на маршруте — обновленный административно-бытовой корпус предприятия № 435. Здесь гости познакомились с основной продукцией предприятия — гранулами полиэтилена и поликарбоната. Из них можно сделать самые необходимые продукты для автомобилестроения, медицины, ЖКХ, сельского хозяйства и других отраслей. Участники узнали, какие полимеры на ощупь, а также попробовали найти их в повседневности и даже в детских игрушках. Оказалось, полимеры в буквальном смысле вокруг людей: даже отделка отремонтированного корпуса, где находились гости, содержит местные материалы.

Гранулы — это основа, но как получается конечный продукт? Ответ на этот вопрос гостям подсказали представители компании Danaflex, которые также приехали на экскурсию. Они показали, во что превращаются гранулы СИБУРа на заводах партнеров. Например, фантик от конфеты когда-то был природным газом.

Отдельным бонусом экскурсии стал завораживающий вид на производство с высоты 13-го этажа. А в завершении экскурсии представители «Казаньоргсинтеза» подарили гостям памятные сувениры.

Мы приходим к осознанию, что промышленность должна измениться — сегодня в приоритете не только экономическая выгода, но и общественное благо. И я вижу, насколько увлеченные люди работают на «Казаньоргсинтезе».

Мне было важно увидеть горящие глаза сотрудников, здоровую качественную среду со столовыми, медицинскими центрами, капсулами для сна и даже зонами психологической поддержки. Мои дети учатся во втором и шестом классе. Я хочу привести их на следующую экскурсию и познакомить с людьми, которые работают на заводе 20 лет и до сих пор горят своим делом. Это очень вдохновляет и мотивирует!

Я решил поучаствовать в экскурсии, потому что любопытно. На что-то посмотрел, как обыватель, некоторые вещи стали профессиональным триггером. Например, мне понравилась идея гасить сточные воды, которые сами по себе являются щелочными, угольной кислотой из продуктов сгорания: то есть что-то сгорает, получается СО2, который сжижают до угольной кислоты. Этапы по отдельности известны, но собрать все это вместе и сделать промышленным инструментом — круто.

Или как вам история с очистными сооружениями? Производство и город сосуществуют более 60 лет. Эта синергия достигла того уровня, когда завод берет на себя часть инфраструктурных обязательств и снабжает водой огромный микрорайон Салават Купере.

Кроме технических решений, меня удивили рабочие пространства. На заводе ожидаешь увидеть что-то грязное и шумное. Но вместо этого — попадаешь в современные офисы и производственные пространства. Как минимум, визуально приятно работать в таких интерьерах.

Люди далеки от полимеров. Интересно посмотреть, пощупать, понять, как делают простые бытовые вещи. Оказалось, например, что кубики, в которые играет мой внук, получаются из маленьких прозрачных гранул, которые производятся на подобных предприятиях. Дышится на предприятии легко. «Казаньоргсинтез» заботиться об экономике замкнутого цикла и бережном производстве, и это радует.

Несмотря на то, что производству 60 лет, выглядят офисы и корпуса, как из журналов про будущее. Ощущение, что это не завод в привычном представлении, а приятное пространство для созидания.

Ольга: Нас интересует промышленный туризм, потому что любопытно узнать, как работают любые промышленные предприятия. Мы уже бывали на промышленных экскурсиях в других местах, поэтому решили продолжить путешествие по предприятиям Татарстана и России.

Промышленный туризм повышает прозрачность и открытость бизнеса. Сегодня мы узнали, что горящий факел – это гарантия безопасности. Сразу стало спокойнее и понятнее. Начинаешь больше понимать процессы предприятия.

Татьяна: Еще это хороший инструмент привлечения молодых кадров. Популяризация промышленности среди молодого поколения нужна, чтобы люди не боялись идти на завод. Это давно не отсталая индустрия, работать на современном производстве престижно и комфортно.

Рамиль: На экскурсию «Казаньоргсинтеза» стоит сходить элементарно для развития кругозора. Это легальная возможность попасть на закрытое режимное предприятие и посмотреть, как здесь все устроено, оценить условия труда на современных заводах.

Татьяна: Ранее мы были на заводе, который производит продукцию из сырья «Казаньоргсинтеза». Теперь решили посмотреть, как делают сами полимерные гранулы. Я окончила КХТИ, и в общем понимаю, что к чему. Мне было интересно изучить процессы изнутри.

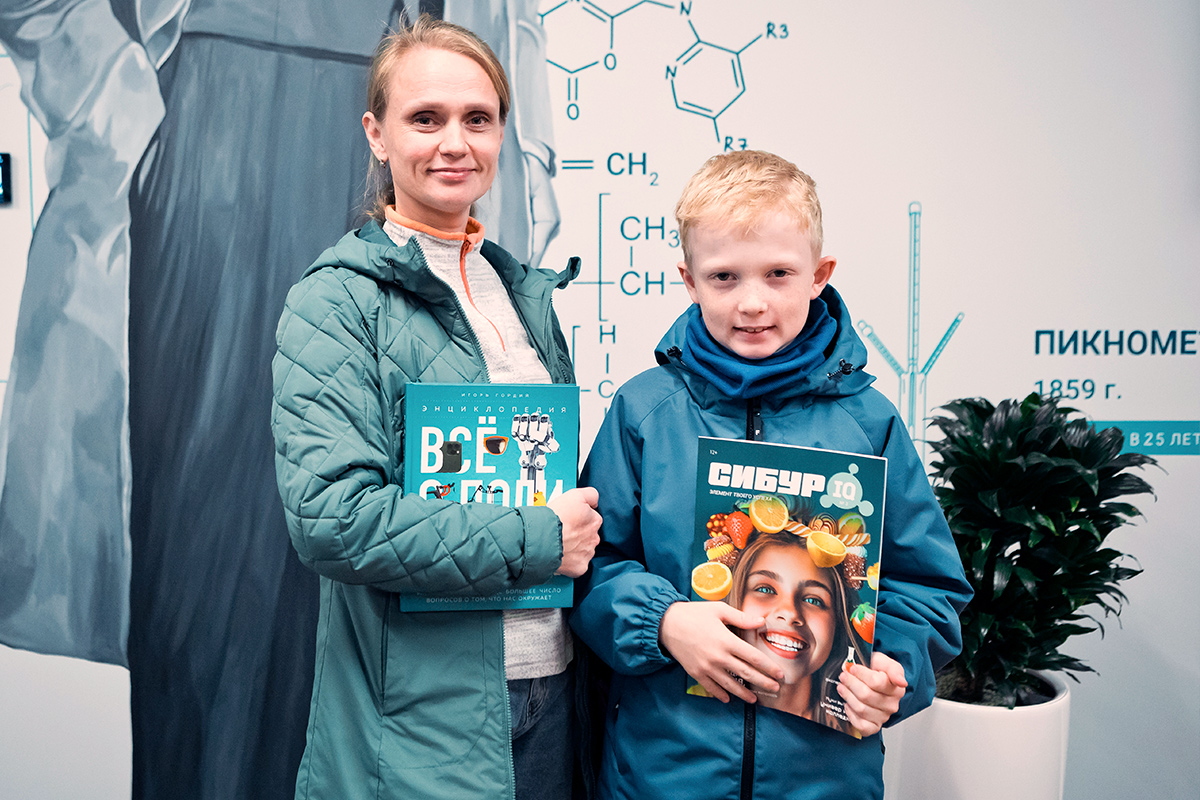

Константин: Приятно, что СИБУР работает со школьниками. У подрастающего поколения появилась возможность попасть на производство, все рассмотреть. Бизнесу это нужно, прежде всего, для воспитания и привлечения кадров. Дети же могут познакомиться с производством и актуальными профессиями.

Фото: предоставлены «Казаньоргсинтезом»

Московский рынок готовится к обновлению. В ближайшие месяцы здесь начнется реализация новых концепций, которые станут частью городской культуры и торговли. Чтобы обсудить будущее этого пространства, редакция Enter вместе с командой рынка организовала дискуссию «Как развивается гастроиндустрия Казани и как на нее повлияет обновленный Московский рынок» в рамках программы «Городские модераторы».

Читайте, почему городу важна рыночная культура, зачем рестораторы ездят в экспедиции по миру, сколько торговых мест откроется на Московском и как можно порекомендовать арендаторов для обновленного места.

Слева направо: модератор Сергей Магданов, спикеры Ольга Кукоба, Константин Моисеев, Михаил Шарипов, Альфрид Бустанов, Рустам Рахимов и Табрис Яруллин

Как и почему меняется гастрономический ландшафт Казани

В последние годы Казань активно привлекает туристов, и это оказывает влияние на местную гастрономическую культуру. Владельцы ресторанов осознают, что разнообразие и качество предлагаемых блюд становятся решающими факторами для привлечения как приезжих, так и местных жителей. Многие заведения адаптируют свои меню, переосмысляют традиционные татарские блюда и добавляют элементы кухонь стран мира. Помимо ресторанов, важную роль в трансформации гастрономической культуры играют рынки. Они становятся не только местом для покупок, но и центром кулинарных открытий и общения.

Появление рынков нового формата дало огромный толчок гастроиндустрии. Будем честны, в какой-то момент в прошлом у нас отняли рыночную культуру, потому что рынки постсоветского формата пришли в грустное состояние и стали очевидно проигрывать супермаркетам, где никто тебя не хватает за руку, не заставляет что-то купить. Мы же вернули ее горожанам такой, какой она была в их детстве.

Рыночная культура, на самом деле, — мощный социальный клей и способ диалога. На рынках мы с вами можем повзаимодействовать друг с другом, почувствовать себя горожанами и обменяться классными новостями.

Чтобы поддержать интерес к своим предложениям и создать впечатления, современные рестораны и рынки активно используют маркетинговые мероприятия, проводят гастрономические фестивали и мастер-классы. Туристический поток способствует росту заведений, которые совмещают местные традиции с современными трендами, причем в последнее время фокус внимания смещается к кухням народов России.

Если мысленно вернуться в СССР, то можно вспомнить, что тогда развитие национальных кухонь притормозили государственные стандарты. Рестораны и кафе были обязаны придерживаться ГОСТов, что ограничивало возможность использования традиционных блюд союзных народов, не включенных в списки. При этом некоторые рестораторы вели за сохранение традиций настоящую борьбу: ездили в Москву, встречались с чиновниками и пытались убедить их внести сокровища национальных кухонь в стандарты, чтобы их можно было легально готовить и подавать в ресторанах. Это удалось не с первого раза.

Настоящим пионером в области татарской кулинарии был Юнус Ахметзянов. Он стал первым автором, который собрал и издал кулинарную книгу с татарскими рецептами. Его работа не только задокументировала традиционные блюда, но и привлекла внимание к богатству татарской кухни. Спикеры подчеркивали его вклад в гастрономическую культуру, ведь именно благодаря ему многие рецепты получили шанс на передачу памяти поколениям.

Сейчас кухня Татарстана переживает очередной этап переосмысления. Это проявляется не только в возрождении рецептов и их интерпретации, но и в исследовании кулинарных традиций татарских общин, которые живут за пределами республики. Местные шефы экспериментируют с фермерскими ингредиентами, технологиями приготовления и представляют актуальное прочтение блюд, запавших в память с младенчества.

В «Тюбетее» мы смотрим на все разнообразие татарской культуры и татарской кулинарии. Ездим в экспедиции, работаем с продуктами из разных регионов России и за ее пределами, потому что татары, понятно, живут не только в республике Татарстан. Это дает возможность развить насмотренность.

Когда едешь в татарскую деревушку в Турции, то замечаешь, что происходящее с местной кухней совсем не похоже на Казань и никогда не было похоже, поскольку там другое ответвление исторического развития. Едешь в Мордовию — находишь казылыки, которые у них делаются испокон веков. В Сибири — другая история развития кухни, ближе к персидским моделям. И так далее.

Каких новых проектов не хватает городу

В условиях активного туристического развития Казани рестораторам приходится искать баланс между ностальгией и современными ожиданиями гостей. Создание проектов, которые предлагают не просто еду, а воспоминания и эмоции, становится ключевым элементом успеха. Таких концепций мало, но они помогают посетителям наслаждаться блюдами и «привязываться» к заведениям.

Нас просили вернуть в меню картофельное пюре с ежиками и горошком, и когда мы это сделали, то получили ответ: «Вкусно, но не то». Тогда мы поняли, что на самом деле человек хочет не конкретное блюдо, а вернуться в прежние время с его помощью. Но не факт, что у гостя сегодня такое же настроение и он сможет испытать те же эмоции.

Вложив в проект много миллионов рублей: мы поняли, что самую вкусную традиционную еду готовят бабушки — и их не переплюнешь. Но эту тему мы не оставляем, и периодически все-таки пытаемся их обойти.

По мнению спикеров, городу не хватает проектов, которые предлагают полноценные гастрономические впечатления. Гости хотят, чтобы весь процесс — от подачи до упаковки — отражал уникальную концепцию заведения. Создавая новые места, можно опираться на опыт коллег из регионов и других стран, но слепо копировать их все же не стоит.

Ты, конечно, можешь смотреть, что происходит в Питере, в Москве, в Европе — неважно. Вопрос в том, как привносить их идеи. Необходимо не просто вставить, но и адаптировать под условия, реалии площадки, местности, региона, людей, традиций, историй и вкусовых качеств.

Как на развитие гастрономической индустрии повлияет Московский рынок и каким он станет

Казань находится на пороге гастрономического ренессанса, и у города есть возможность создать экосистему, которая станет новой визитной карточкой. Открытие обновленного Московского рынка в этом смысле обещает стать важным событием, в том числе потому что современные рынки предлагают возможность для гастрономических экспериментов и коллабораций между рестораторами и производителями. Помимо классических торговых точек, они могут включать в себя зоны для мастер-классов, мини-рестораны и даже поп-ап проекты. Развитие такого пространства дает возможность новым гастропроектам проявить себя, а уже существующим — расширить свое влияние.

К тому же, растущий тренд на экологичность требует развития локальных кафе и ресторанов, которые работали бы с местными фермерами и поставщиками. Здесь Московский рынок тоже выступит подспорьем и своим ассортиментом поможет создавать блюда, которые отражают характер региона. Более того, работа с местными ингредиентами обеспечивает стабильность в индустрии и позволяет не бояться непредсказуемого роста цен.

Вся моя продуктовая матрица выстраивается только на локальном продукте, поэтому на меня не оказывают влияния колебания, которые происходят во всем мире. Я всегда могу приехать на рынок и закупить необходимое для работы ресторана, и его ассортимента будет достаточно.

Со слов Ольги, на всей территории Московского рынка планируется организовать до 300 торговых мест для продавцов продуктового и вещевого сегмента. Архитекторы работают над созданием условий, которые позволят увеличить полезную площадь, учитывая потребности старожилов и новых арендаторов. Команда рынка сохраняет связи с теми, кто торгует на Московском годами, и уверяет, что места найдутся и для них.

Арендная плата для предпринимателей останется неизменной. Ситуация с торговыми местами будет структурирована так, чтобы установить справедливость — торговцы будут платить не за точку, а за ее квадратуру. Чтобы определиться с резидентами, команда рынка запустила прием заявок и уже получила больше 100 откликов. Выбирая, кто останется в пространстве, они дегустируют продукты, обращают внимание на качество и отзывы. У команды есть несколько уверенных претендентов на места, но пока договоры с ними не подписаны и названия проектов не раскрываются.

Все жители Казани могут помочь рынку определиться с арендаторами, обратившись в соцсети Московского — например, можно оставить комментарий под постами Telegram-канала, где время от времени транслируются обновления. Поделиться попросят в том числе и идеями по событийному наполнению площадки, тем более, что инфраструктура для нее готовится полным ходом.

Мне хотелось бы воспринимать Московский рынок как центр общественной жизни. Я не готов говорить про конкретные запланированные мероприятия, потому что это не совсем правильно. Считаю, лучше сначала сделать, а после получить обратную связь.

Команда рынка надеется открыть здание до конца 2024 года. Там уже начались отделочные работы, закуплено необходимое торговое оборудование и продумано зонирование — расширенные антресоли для гастрономических проектов, инфраструктура для продавцов, складские помещения и ветеринарная лаборатория. Территория вокруг здания будет меняться постепенно вплоть до лета и будет включать как торговую зону, так и общественные пространства, утопающие в зелени. Подбор растений команда осуществляет вместе с профессионалами и следует их рекомендациям по высадке и уходу.

Текст: Лада Поздеева

Фото: Кирилл Буздалов

Редакция интернет-журнала Enter запустила рубрику «Это шанс». Каждые две недели мы публикуем подборки возможностей для представителей креативных индустрий. Здесь вы найдете стажировки, опен-колы, конкурсы и гранты, которые помогут реализовать идеи и вырасти профессионально.

Стажировки

Бесплатный курс по социальной рекламе от 1221.chat и mads

Конкурсы и гранты

Конкурс на создание серии книг-квестов «Это твой город, детка!»

Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

Конкурс-исследование предметного дизайна «Русский Дизайн: мастерский и массовый»

Ежегодная премия в области современного искусства «Эрарта Премия — 2025»

Конкурс арт-объектов и инсталляций «Жизнь человека на лоне дикой природы»

Литературный конкурс «Экранизация»

Open call

Фестиваль одноминутного кино «Что происходит?»

Open call от арт-кэмпа «Дикая Мята»

Если вы ищете стажеров и волонтеров, объявляете конкурс или готовы предоставить грантовую поддержку, напишите нам. Будем рады поддержать!

Текст: Лада Поздеева

Изображение: Саша Спи

В «Артгиде» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. Новой героиней рубрики стала художница и куратор Зульфия Илькаева.

Начав карьеру как архитектор, она постепенно трансформировала свой интерес к пространству и урбанистике в художественную практику, в которой исследования публичных историй и архивов играют центральную роль.

Зульфия Илькаева

«Новые исследования», 2023

Зульфия Илькаева родилась в Набережных Челнах в 1997 году. В 2020 году она окончила архитектурный факультет Казанского архитектурно-строительного университета, в 2024 году вместе с командой открыла культурную площадку «Дебаркадер-30» в Набережных Челнах. Участница выставок «Эхо Стоянки» (Посольство музея современного искусства ZAMAN, Уфа, 2024), «Казань как место встречи» (ЦСК Смена, Казань, 2023), «Свое и другое» (MOÑ, Казань, 2023), Краеведческая экспозиция в Воскресенской картинной галерее (Воскресенское, 2023), «Исчезновения» (Центр городской культуры, Пермь, 2023), «Четыре угла» (MYTH Gallery х Space Four Lab, Санкт-Петербург, 2022), «Кажется, будет выставка в Казани. Хождения по краю» (ЦСК Смена, Казань, 2022), «Арт-мастерская XXI» (ГСИ ГМИИ РТ, Казань, 2022), «Архив.05» (резиденция «Сильно», Дербент, 2022), «Невесомая» (ГСИ ГМИИ РТ, Казань, 2021).

Работает с публичной историей, трудным наследием и коллективной памятью, исследует национальные и городские конструкты. Обращается к собственной биографии, изучает архивы и наблюдения и создает инсталляции, объекты и паблик-арт.

«Инструкция», 2023. Фото Юли Ланар

«Традиция исчезновений», 2023. Фото Никиты Лимонова

— Расскажите, как вы пришли в искусство?

— В школе я не думала становиться художницей. Мне нравились математика и рисование, поэтому я решила совместить эти занятия и пойти учиться на архитектора.

Когда окончила архитектурный университет, начала карьеру. Я строила и проектировала жилые дома, общественные здания и общественные пространства. У меня был проект с Институтом развития городов Татарстана, где мы помогали с социокультурным программированием будущих территорий в малых городах.

В 2019 году мы познакомились с командой URBANTATAR, когда они организовывали свою первую экскурсию на элеватор — один из самых старых районов Набережных Челнов. Как раз в это время я писала диплом и моя работа была связана с проектированием и концепцией развития береговой линии города. Элеватор как раз находится на реке, поэтому мне было интересно там погулять. Мы с URBANTATAR поняли, что нам нравится одно и то же: мы хотим развиваться в урбанистике и помогать проводить мероприятия в Челнах.

Мы организовывали экскурсии по городу, собирали истории о районах, проводили фестивали. Один из них — «Мин татарча сөйләшәм», ежегодный фестиваль в день рождения Габдуллы Тукая. Процесс исследования города настолько меня вдохновил, что я решила переориентировать свою деятельность в сторону искусства.

Прервала карьеру архитектора я относительно недавно, с февраля, когда началась активная подготовка к открытию «Дебаркадера-30». Мне всегда нравилось работать архитектором, но стало не хватать времени. Нужно было выбрать: или архитектура, или «Дебаркадер-30». Я сделала выбор в пользу последнего.

Я очень рада, что у меня именно такой бэкграунд, потому что мое архитектурное образование и опыт работы помогают работать с пространством и инсталляциями.

— Кто или что является вашим главным источником вдохновения?

— Мой главный источник вдохновения — это жизнь: ситуации, которые происходят вокруг, и люди рядом. Я люблю работать с архивом, историей, но в последнее время стала более чувствительной к природе и исследую свои отношения с ней. Сейчас я все чаще нахожусь либо рядом с водой — а это совсем другие ощущения, — либо в лесу.

— Почему именно национальная и городская идентичность стали центральными темами вашего творчества?

— Я уже не люблю слово «идентичность» и говорю, что работаю с городскими национальными конструктами. Идентичность — это про нахождение одинаковости, чего-то совпадающего среди людей. Это слово часто используется, как будто люди не понимают, про что оно. Социальные конструкты же существуют только благодаря тому, что их придумал человек. Группа людей согласилась с этим и решила, что они будут следовать вот этому понятию, правилу. Мне интересно узнать, почему социальные конструкты возникли и как они развиваются.

Я люблю работать с публичной историей, архивами, потому что я архитектор и много изучаю урбанистику. Городские истории — это истории про людей. Например, я хочу скоро сделать работу про ГЭС. В истории города и страны строительство ГЭС обычно ассоциируется с важными директорами, инженерами, которые приняли решение и запустили двигатель. А я люблю собирать городские истории про «маленьких людей», не принижая их достоинства.

Почему интересны национальные вопросы? Это собственное любопытство и поиск, становление себя, потому что национальность — прежде всего твоя семья. Мне кажется, отношения с семьей и с собой всегда будут одними из важнейших вопросов любого человека.

— Какие проекты и произведения ты делала в разные периоды своего творчества?

— Важные работы были сделаны в пермской резиденции MaxArt. Там я создала проект «Инструкция», который состоит из 18 историй людей, столкнувшихся с изменением своего имени. Он начался с того, что я узнала историю своей мамы, которую зовут Зухра. Она родилась в Пермском крае в татарской деревне и потом, когда переехала в Пермь, ее звали Зоя. Из таких историй я собрала 18 плакатов. Еще на протяжении трех месяцев резиденции я вела дневник и сделала книгу — новое исследование с записями дневника и фотографиями.

Там же была инсталляция «Традиция исчезновений», где в образе татарского праздничного украшения муенса происходит смена образов татарских праздников, которые переходят в унифицированную форму.

Еще для меня очень важна работа про ЗЯБ (район завода ячеистых блоков в Набережных Челнах, — прим. Enter), которую я делала в «Смене» в 2022 году, когда у нас с URBANTATAR был собран архив историй об этом микрорайоне. Я сделала инсталляцию в виде дома «Калуга — КАМАЗу»: зритель мог открыть окно и послушать историю жителя ЗЯБи.

Зульфия Илькаева, кураторская группа «Край», «Как нескучно перейти площадь», 2023

«Гость», 2022. Фото Кати Краевой

— Как татарская культура и история влияют на ваше творчество?

— Я идентифицирую себя как челнинская и татарстанская художница. Челнинскость проявляется в интересе к исследованию истории города. Набережные Челны появились в XVII веке и сейчас празднует свое 400-летие. Людям кажется непривычной эта информация, потому что до них не донесли, что в том месте, где сейчас находятся Челны, люди проживают веками. Прежде там были несколько поселков, два из которых — Бережные Челны и Мысовые Челны, чьи жители занимались перевозками по реке. Сам город начали строить с появлением КамАЗа. Современный облик Челнов — это модернистские здания 1970-х.

Если говорить про Татарстан, то я много работаю с архивами и публичной историей, все еще продолжаю ее исследовать и буду использовать в своем творчестве. Я хожу в музеи, на нетипичные экскурсии по городам, в библиотеки — и не только в открытую часть. Очень люблю личные библиотеки людей, потому что там можно встретить хорошие журналы и книги. Я просто изучаю их и читаю, нахожу факты, которые многим неизвестны.

— Что, по вашему мнению, отличает татарстанскую художественную сцену от московской?

— Во-первых, татарстанская художественная сцена в разы меньше, чем московская. Может быть, это помогает нам больше дружить, но маленький локальный масштаб все время заставляет тебя как будто жить по одному сценарию. А московские масштабы, конечно, помогают поработать с разными людьми.

Тем не менее, возможности есть и в Татарстане, и в Москве: получить мастерские и бюджеты, сделать выставку, реализовать коллабы — это все можно везде. Отличаются ли по какой-то теме татарстанцы и Москва? Нет, мне кажется, мы живем в одном контексте. Интернет настолько стер границы, что в одной технике, в одной теме могут работать люди из Казани, Москвы, Нью-Йорка или Лондона, потому что все видят друг друга в сети и знают, кто что делает. Мир, на самом деле, стал очень глобальным — и поэтому одинаковым.

— Есть ли современные художники, с которыми вы чувствуете творческую близость?

— Мне нравятся подходы Таус Махачевой из Дагестана. Она много работает с темой своего народа и других народов Кавказа, с историями пропадающих дагестанских сел, а также с традициями в крупных городах.

Если говорить о более «старых» авторах, которые сейчас не так активно работают, то вспоминается Тимофей Радя — екатеринбургский стрит-арт-художник. Мне импонирует его смелость в некоторых вопросах, и, прежде всего, смелость перед самим собой. И еще мне нравится, что он работает с текстом, так как для меня текст тоже очень важен. Возможно, я даже воспринимаю его больше, чем визуал.

Конечно, есть еще другие современные художники, но пока назову этих двух.

— Как вы разрабатываете концепции своих проектов? Есть ли у вас определенные подходы к процессу создания?

— Сначала должна возникнуть мысль, произойти триггерная ситуация. Появляется повод, начинаешь думать над тем, что нарушило твой покой. Это самый длительный процесс.

Вообще, я не люблю долго хранить идеи в голове — предпочитаю разговаривать, потому что это реально работает. Бывало, закидываешь человеку удочку на определенную тему, а он тебе через две недели скидывает текст и говорит: «А помнишь, мы с тобой в очереди разговаривали? Вот это тебе будет интересно». А я думаю: «Ого, вау, а сама бы я никогда не нашла этот материал». Так что один из этапов — делиться с людьми.

И да, все еще продолжаю изучать литературу и архивы, хожу в библиотеки, музеи. А когда наступает момент создания чего-то физического, то нахожу опен колы, предлагаю идею институциям или просто появляется повод это реализовать. Тогда уже приходится искать визуал, делать эскизы, сметы, все просчитывать, упаковывать.

— Над какими новыми проектами вы работаете сейчас?

— Я являюсь куратором «Дебаркадера−30» — это новая культурная площадка в Набережных Челнах, открывшаяся в апреле 2024 года. В конце прошлого года «Дебаркадер» выкупил челнинский меценат Тагир Сунгатуллин, который много помогает различным социальным проектам в Челнах. Он — настоящий любитель города, фанат. Ему дорого все, что тут есть, а «Дебаркадер» — большая часть истории Челнов. Тагиру захотелось его сохранить как здание, как пространство.

«Дебаркадер-30» — важная точка для того, чтобы искусство Татарстана и Прикамья развивалось не только в столице. Чем больше разных авторов, тем активнее происходит развитие. Чтобы помочь развитию молодых художников Челнах, после первой выставки мы запустили лабораторию и отобрали 10 человек. Мы сделали ее, потому что понимали, что для команды нужны единомышленники, и хотели создать городское коммьюнити художников.

В рамках лаборатории пару раз в неделю на «Дебаркадере» проходили встречи. Художники слушали лекции, которые проводила я или приглашенные эксперты. Мы много дискутировали об их идеях, общались, пробовали. И так через месяц у нас появилась выставка «Новый курс».

Здание «Дебаркадера-30» в Набережных Челнах

Спектакль в здании «Дебаркадера-30» в Набережных Челнах

— Какие ключевые уроки вы извлекли из работы с молодыми авторами в рамках лаборатории?

— Ключевой урок — художники есть, и им нужно помогать реализовываться. Нам повезло, что в городе есть хорошая база в виде художественных школ и колледжей искусств. Как институция «Дебаркадер-30» должен помочь ребятам развиваться уже после выпуска, предоставлять возможности и давать площадку.

Я поняла, что важно не ограничивать художников, не «лепить» их под нужды институции и, надеюсь, мне это удалось. Это результат моих долгих размышлений после дискуссий с художниками, разговора с другими кураторами и прочтения книг, в которых я искала, в чем же заключается роль куратора. Я нашла ее в том, чтобы помогать художнику развивать идею и организовывать коммуникацию с институцией, где он мог бы сделать хорошую выставку.

Художники должны развиваться самостоятельно, при этом у нас с ними могут быть общие проекты, где я совмещаю роль художника и куратора. Например, в прошлом году на выставке «Свое и другое» на театральной площадке MOÑ в Национальной библиотеке РТ у меня было две роли: мы вместе с пятью художниками исследовали, что считается национальным искусством, а что — нет, и кто это решает.

Когда я была в резиденции «Смены» в Казани, то старалась не заниматься делами «Дебаркадера» и позволяла себе быть куратором два часа в день, чтобы не утонуть в задачах и получить удовольствие именно от художественного процесса. Это было важно, потому что совмещать две роли действительно непросто, ведь у куратора очень много организаторских и продюсерских задач. Моя текущая задача — найти баланс между ролями. Возможно, я буду один месяц работать как художник, а следующий — как куратор.

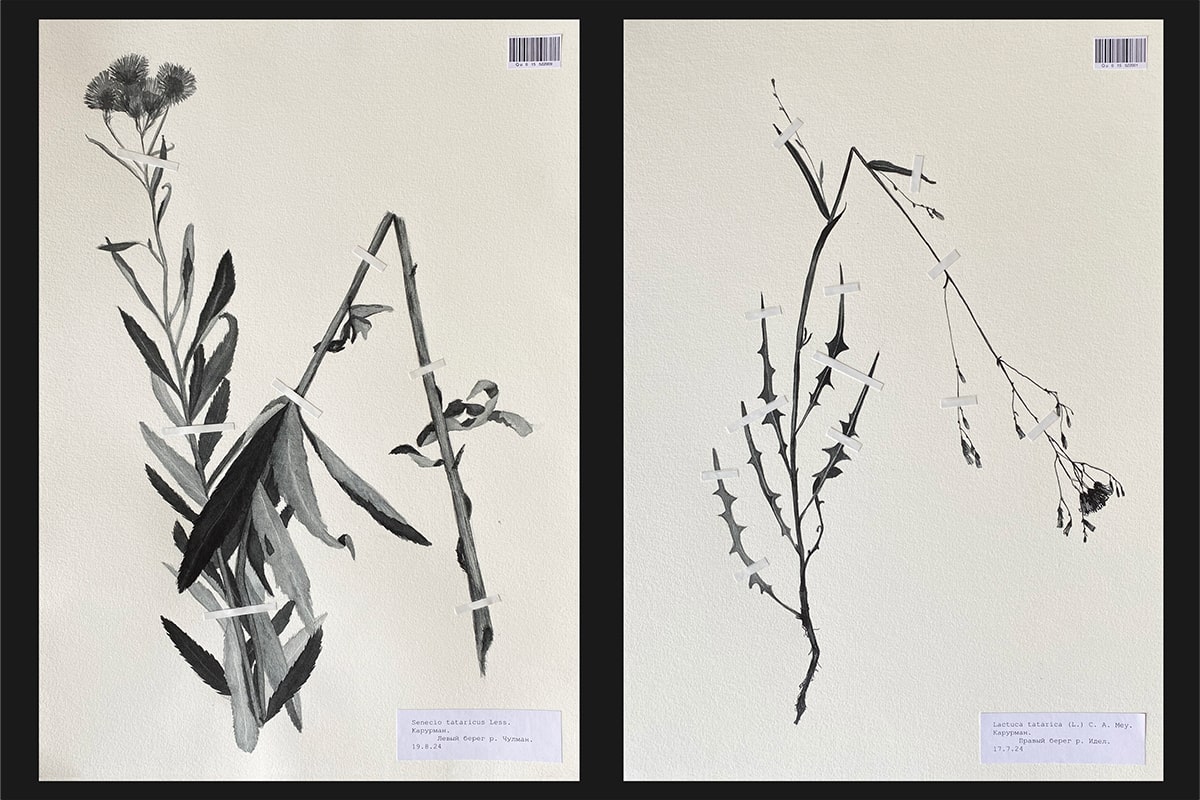

«Карурман. Гербарий», 2024

— В рамках резиденции «Смены» и фонда поддержки современного искусства «Сфера» вы работаете над новым проектом «Карурман». Как вы пришли к теме исследования татарских растений и дремучего леса?

— Я уже не помню, когда узнала о карурмане впервые. Наверное, еще в детстве, когда родители читали мне сказки — многие эпизоды из татарского фольклора происходят темном дремучем лесу. В последнее время образ карурмана стал попадаться мне очень часто, и я подумала: раз это происходит, нужно начать работать.

В начале XX века карурман получил развитие в песнях и произведениях и стал иллюстрировать испытание перед народом, которое нужно проходить вместе. Вдобавок он похож на мое состояние, связанное с поиском собственной роли, и на состояние людей вокруг. Но еще мне нравится, что карурман — это такое место, которое ты исследуешь один. Оно появляется и растет внутри из множества сбивчивых мыслей. Думаю, у художников всегда есть внутренние страдания, и именно мои мне нравится «упаковывать» в этот черный лес.

— Что вы же успели сделать и что планируете создать дальше?

Недавно я сделала серию коллективных практик и подготовила по ним документацию. Получился такой зин «Карурман практика 1-3». В сентябре в резиденции «Смены» и «Сферы» я провела три разные прогулки по лесу в трех разных состояниях и с тремя разными компаниями. Первая прошла дистанционно: мы с художницей из Нижнего Новгорода были в двух разных лесах и общались через сообщения и звонки. Вторая прогулка была с казанскими художниками, где мы объединялись и разъединялись. А третья — с татарской поэтессой, с которой мы много говорили на татарском и разбирали литературу.

В ходе резиденции я создала серию живописи с гербарием из черных и татарских растений. Хочу, чтобы в дальнейшем это выросло в серию объектов, и еще хочу выполнить видеоработу.

Текст: Лада Поздеева

Фото: предоставлены Зульфией Илькаевой

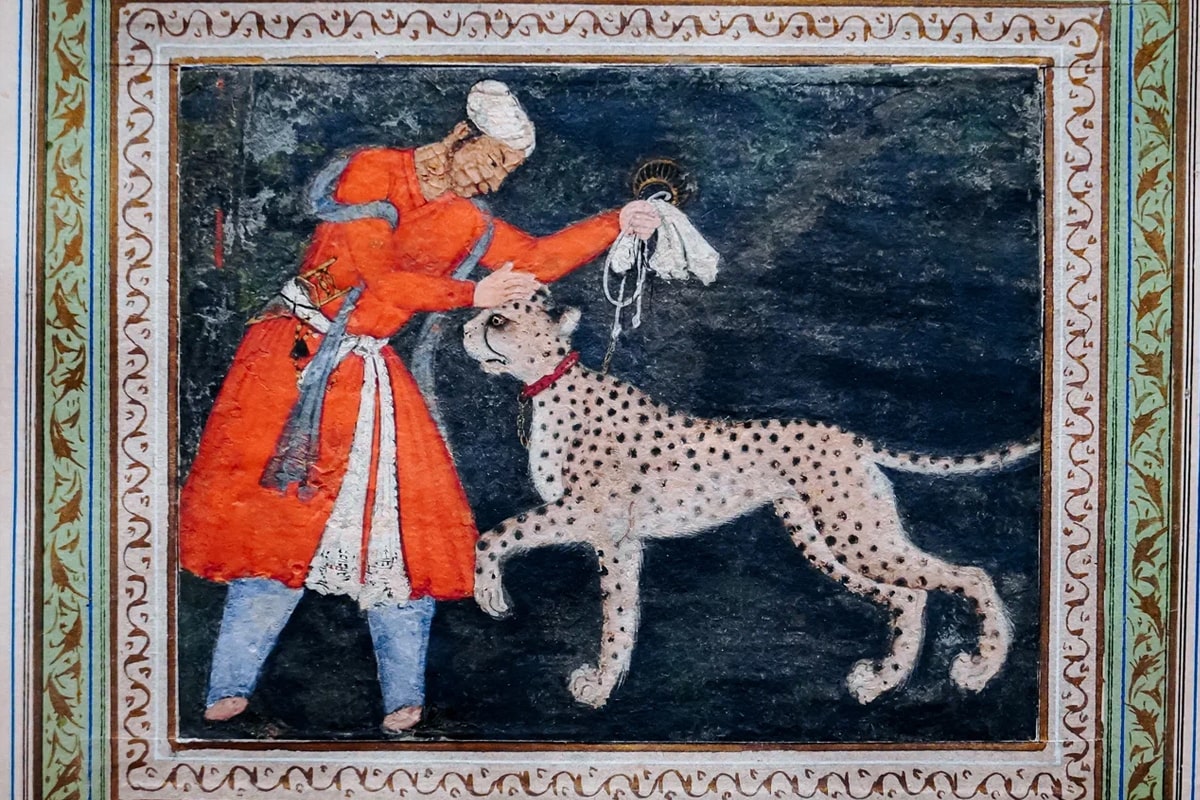

В залах Центра «Эрмитаж-Казань» в Кремле открылась выставка “Мужи благородства спешат ко двору…” Пир и охота в странах Востока». Спецпроект приурочен к БРИКС и рассказывает посетителям, как политики прошлого из Ирана, Китая, Индии и Египта собирались вместе для решения вопросов и что сопровождало их встречи. В экспозицию вошли редкие предметы из собрания Государственного Эрмитажа, созданные в VII — XIX веках, в том числе пиршественные чаши, восточные миниатюры, игры, курильницы и кальяны.

Вместе с произведениями искусства в Казань приехали реставраторы — эксперт по восточной живописи Ксения Ягина и эксперт по керамике Бажена Кутергина. Журналист Enter Екатерина Гусева поговорила с ними о том, как проходит подготовка к выставке, какой предмет собирали по фрагментам и почему реставратору необходимо задавить в себе художника.

«Мы не делаем вещь красивее или целее»

— Расскажите, с чего все начинается?

Бажена: Когда выставка только планируется, нам обязательно звонит ее куратор и хранители, чьи вещи участвуют в экспозиции. Вместе мы оцениваем состояние сохранности предметов.

Роль реставратора в этом процессе достаточно большая, потому что все вещи обязательно проходят через нас и мы зачастую решаем, можно ли их выставлять. Окончательное решение во многом зависит от того, где будут экспонироваться предметы — в Эрмитаже, в другом музее или другом городе.

Конечно, мы делаем все возможное, чтобы избранные куратором вещи попали на выставку. Иногда в списке оказываются знаковые предметы, не раз побывавшие на выставках, но ведь каждая выставка уникальна и всякий раз в экспозицию стараются включать вещи из фондов. В запасниках Эрмитажа они могли провести по 50−100 лет, и, естественно, на них могут присутствовать пылевые загрязнения, а иногда их реставрация уже устарела и требует обновления. Мы, в свою очередь, оцениваем объем работ и свои возможности по подготовке.

Наше дело — не столько подготовить вещи к экспозиции, сколько сохранять их. Мы не делаем вещь красивее или целее, а стабилизируем ее состояние.

Ксения: Для данной выставки некоторые экспонаты не требовали реставрации, потому что были в отличном состоянии, а некоторые требовали вмешательства реставратора. Выставка была организована в довольно короткие сроки, поэтому перед реставраторами стояла задача законсервировать памятники , чтобы обеспечить их стабильность. Мы должны быть уверены, что с ними ничего не произойдет ни во время транспортировки, ни на выставке, ни после возвращения в фонды.

После реставрации в лаборатории памятники возвращаются хранителю и он относит их на упаковку для дальнейшей транспортировки по месту назначения. Мы тоже участвуем в этом процессе, но в основном, конечно, наша задача — провести осмотр экспонатов и реставрационные мероприятия.

— То есть базовая подготовка всегда примерно одинаковая?

Ксения: Да, от сроков выставки может меняться только план реставрационных работ. Если мы узнаем о выставке заранее, в зависимости от состояния экспоната реставрационные мероприятия могут быть более обширными. Если экспонат в хорошем состоянии, то мы ограничиваемся его консервацией.

Бажена: Фарфор на этой выставке был в довольно-таки в хорошем состоянии, и большинство предметов нуждались лишь в расчистке от пылевых загрязнений. Но вот, например, высокого павлина из металла было невозможно экспонировать. Предмет был разобран на части: хвост помят и на нем было множество разрывов, клюв и хохолок птицы находись отдельно, на голове также были вмятины и разрывы металла. Реставрация этого экспоната началась примерно два года назад и заняла около полугода. За это время реставратор по металлу привел эту вещь к нынешнему виду и получился прекрасный экспонат. Хвост и голова выровнены и запаяны, клюв и хохолок павлина укреплены на своих местах. Экспонат стабилен и может путешествовать.

— Как определить, какие предметы можно транспортировать и экспонировать, а какие нет?

Ксения: Как правило, по сохранности.

Бажена: До транспортировки мы почти не допускаем вещи со старой реставрацией, если сроки не позволяют ее обновить. Дело в том, что старую реставрацию нужно разбирать, потом расчищать от материалов старой реставрации и затем собирать обратно, что очень долго. Если вещь со старой реставрацией стабильна и может лежать в фонде еще несколько лет, то реставрировать ее заново только для того, чтобы перевезти в другой город, нежелательно. Пусть она лучше будет неприкосновенной и не подвергнется риску повреждений при транспортировке — а уже потом, когда ее целостность сама по себе нарушится ввиду старости реставрации, мы ее обновим.

— То есть чем реже предмет реставрируют, тем лучше?

Бажена: Конечно, лучше ничего не трогать, если нет угрозы сохранности предмета

Ксения: Наш главный принцип — по возможности осуществлять минимальное вмешательство.

«Реставратору нужно полностью задавить в себе художника»

— Какие предметы проходят через ваши лаборатории?

Ксения: Хотя наша лаборатория называется лабораторией научной реставрации восточной живописи, к нам приносят разноплановые памятники: буддийские иконы тангка, различные виды графических работ, такие как свитки, ширмы, гравюры, китайские народные картины няньхуа, веера. Сейчас в реставрации находится альбом с индийскими миниатюрами на слюдяных пластинах.

Бажена: В лабораторию научной реставрации керамики иногда поступают предметы, которым уже несколько тысяч лет. Первобытные керамические сосуды мы собираем из малюсеньких кусочков, и каждый раз это ощущается, как чудо. Процесс похож на составление пазлов в детстве, но только тут принцип разлома заранее не понятен. Никогда не знаешь, какой сосуд у тебя получится: маленький или большой — а может, и не получится вообще, потому что не хватает фрагментов. Также в Эрмитаже большая коллекция античной керамики, которой невозможно не любоваться, держа ее в руках.

Помимо керамики в нашей лаборатории реставрируется фарфор, в том числе севрской и майсенской мануфактур, китайский, советский — все от древних времен и вплоть до современности. Еще в нашу лабораторию поступают все памятники из стекла, среди которых есть и древнеегипетские вещи и стеклянные предметы советского периода. Как по мне, и современные, и первобытные предметы одинаково прекрасны.

— Ощущаете ли себя соавторами произведения в процессе реставрации? Можно ли вкладывать что-то свое?

Бажена: Многие реставраторы имеют художественное образование, но нам нужно полностью задавить в себе художника. В нашей работе очень важно не привнести, не украсить. Мы только изучаем и сохраняем вещь, какой она была по задумке автора. Если задумка нам непонятна, мы не додумываем ничего за автора. И даже восполнения выполняем только там, где точно уверены, что сделал мастер.

Опорой для нас служат аналоги или парные вещи. Бывает, нам приходится восполнять фрагмент стенки предмета, но мы не воссоздаем на нем орнамент или декор. Даже если, к примеру, рядом нарисован аналогичный элемент декора, мы не можем нарисовать утраченный элемент сами, потому что не должны вмешиваться в авторское произведение. Мы не можем повторить манеру мастера. Каждый предмет перед реставрацией обсуждается на реставрационной комиссии, и если реставратор захочет привнести в предмет что-то свое, ему не позволят это сделать.

Ксения: Когда нас учат в институтах, то говорят, что реставратор — не живописец: мы должны имитировать восстановление красочного слоя живописи, ни в коем случае ничего не привнося.

Музейная реставрация строга. Если какой-то участок утрачен, то он не всегда будет восстановлен. Это хорошо видно на старинных иконах XII-XIII века: где красочный слой утрачен, он не восстанавливается. Даже с эстетической точки зрения восстановлению рисунок не подлежит, потому что это изменит историю памятника.

— Что вы готовили для выставки в Казани и в чем была особенность экспонатов?

Ксения: Мы подготавливали восточные миниатюры, и все осмотренное нами было в хорошем состоянии, так как проходило реставрацию ранее. Единственное, нужно было провести небольшие работы по стабилизации красочного слоя: проанализировать подозрительные места с отстающим красочным слоем, так как это могло повлечь его утраты. После укрепления этих участков мы передаем памятники хранителю.

Бажена: Каждая реставрация начинается с изучения предмета, и в процессе мы узнаем интересные факты об их бытовании. Например, при подготовке к экспонированию иранской бутыли мы хотели восполнить скол на тулове, но при тщательном изучении выяснилось, что этот скол был, вероятно, когда-то зачинен — закрыт металлической пластинкой, которая позже была утрачена. Нам этот скол выравнивать ни в коем случае нельзя, потому что мы утратим возможность посмотреть на следы старой чинки.

Поскольку мы работаем с утилитарными вещами, нам чрезвычайно важно изучать, как их использовали. И если их чинили, склеивали, хотели всячески сохранить еще несколько веков назад, значит, предметы были уже тогда очень ценны.

— Как вы понимаете, как именно выглядел предмет несколько веков назад?

Бажена: По аналогам. Но надо помнить, что в случае с многовековыми вещами мы говорим, как правило, не о массовой продукции. Вещи в древности создавались вручную в единичном экземпляре и прямого аналога у них в принципе быть не может, поэтому собрать их просто по похожему изображению нельзя. Если кусочки между собой не сходятся, мы никогда не доделываем их ради склейки цельного предмета.

Но если, например, мы имеем дело с серийным производством того же советского фарфора, то держим в уме, что вещи отливались в формах. И тогда мы можем взять эту форму и воссоздать недостающие детали, полностью идентичные оригиналу.

— Что отличает реставрацию живописи и керамики?

Ксения: Различия реставрации определяют материалы и техники исполнения. В таком большом музее, как Эрмитаж, мы можем советоваться друг с другом. Если отдельные элементы памятника требуют экспертного мнения стороннего специалиста, то обращаемся к реставраторам из других лабораторий.

Я обучалась реставрации темперной, масляной живописи и после училась еще и реставрации графических работ, поэтому могу реставрировать предметы в разных техниках. По опыту могу сказать, что подходы к разным материалам всегда разные даже на уровне ощущений от материала.

Бажена: В сложных ситуациях работы со смешанными материалами мы приходим за советом в другие лаборатории. Например, недавно мы работали с сосудом, у которого ручка обмотана берестой, и так как с берестой мы раньше не работали, то пошли на консультацию к реставратору органики.

Иногда предметы проходят реставрацию сразу в нескольких лабораториях. Наша особенно тесно сотрудничает с лабораторией металла — в фондах встречаются большие оправленные в металл фарфоровые вазы. Если фарфор целый и требует только чистки, лаборатория по металлу может произвести ее сама, так как принципы работы у всех реставраторов пересекаются. Но там все равно уточнят у специалистов по керамике, чем ее почистить и как это лучше сделать.

В общем-то все реставраторы могут дополнительно обучиться работе с отдельными материалами и расширить компетенции. Конечно, начинать они будут аккуратно, под надзором, но уже через несколько лет смогут действовать более свободно.

Кстати, у упомянутых выше реставраторов металла в предметах часто встречаются вставки из кости, дерева, драгоценных камней и они приходят за советом к коллегам.

«История из коробочки»

— Как на выставках следят за сохранностью экспонатов?

Бажена: Каждый раз, когда вещь проходит реставрацию, мы заполняем реставрационный паспорт, где пишем рекомендуемые условия хранения. Перепады температуры и влажности очень вредны, например, для стекла. Органика и графика — самые чувствительные, они могут повредиться даже из-за незначительных нарушений режима хранения, поэтому его соблюдают особенно строго.

Ксения: До начала и после выставки хранитель и реставратор наблюдают за процессом монтажных работ, вплоть до укладывания экспонатов в ящик, упаковки, запечатывания и погрузки. В пути вещи сопровождает либо хранитель, либо реставратор. В музее по прибытии та же самая система с надзором: ящики выгружаются, экспонаты распаковываются, осматриваются и отправляются на хранение.

Бажена: На всех этапах передвижения специалисты подписывают документы о сохранности, подтверждающие, что все в порядке, или фиксирующие изменения сохранности.

— Может ли экспонаты повредить дыхание посетителей выставки? Как этого избежать?

Ксения: Да, может, хотя обычно музеи строго соблюдают климатический и световой режимы.. Если экспонат резко реагирует на малейшие изменения температурно-влажностного режима, под него создаются, например, специальные рамы со своим режимом внутри. Получается, что он полностью законсервирован и не подвергается внешним воздействиям.

Бажена: Очень часто мы не выпускаем на выставки экспонаты из стекла — например, когда поверхность разрушается, «болеет». Больное стекло должно находиться только на хранении в специальных шкафах. Для хрупкого археологического металла реставраторы делают специальные пакеты и устанавливают контроль. Во-первых, немного подсушивают воздух силикагелем, во-вторых, снабжают экспонаты вкладышами, которые меняют цвет в зависимости от уровня влажности, кислотности и других параметров.

На среду археологические металлы реагируют особенно чутко: медь и железо от перепада параметров воздуха могут полностью рассыпаться в поездке или на выставке, даже если покинули фонд стабильными.

— Как понять, что произведение больше не подлежит восстановлению?

Ксения: Возможность сделать это зависит от количества сохранившихся фрагментов. Однажды в лабораторию на реставрацию поступила большая китайская народная картина, где часть фона с живописью из-за пересыхания бумаги рассыпалась на мелкие фрагменты, но реставраторы их собрали и получился целостный памятник.

Всегда, если возможно, мы объединим фрагменты, и экспонат сохранит свою художественную ценность. Если собрать фрагменты в целое невозможно, они сохраняются отдельно, потому что это память — история из коробочки.

Бажена: Даже слишком маленькие кусочки можно проанализировать, найти аналоги, провести параллели. Для научных сотрудников эти фрагменты могут значить очень многое, и они их бережно хранят. У каждого такого фрагмента есть свой инвентарный номер.

Текст: Екатерина Гусева, Анастасия Тонконог

Фото: предоставлены Центром «Эрмитаж-Казань»

Редакция интернет-журнала Enter запустила рубрику «Это шанс». Каждые две недели мы публикуем подборки возможностей для представителей креативных индустрий. Здесь вы найдете стажировки, опен-колы, конкурсы и гранты, которые помогут реализовать идеи и вырасти профессионально.

Стажировки

Оплачиваемая стажировка в редакции Enter

Конкурсы и гранты

Лаборатория «Ночь света 2025»

Международный чемпионат по программированию Yandex Cup 2024

Конкурс «ГАРАЖ.txt» — 2024

Премия Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция

Open call

Резидентство на Московском рынке в Казани

Фестиваль Fubar 2024

Лаборатория «Новехонький»

Сценарные мастерские «Кинопроба»

Лаборатория «Вижу театр» от ES Gallery Studios и «Особняка Демидова»

Open call от Gallery 419 в Самаре

Конкурс видеороликов «Я пошел в науку»

Если вы ищете стажеров и волонтеров, объявляете конкурс или готовы предоставить грантовую поддержку, напишите нам. Будем рады поддержать!

Текст: Лада Поздеева

Изображение: Саша Спи

Летом редакция Enter запустила фестиваль «Гастроном». Каждый месяц вместе с шефами казанских заведений мы придумываем специальное тематическое сет-меню: например, уже готовили блюда стран Азии и завтраки круглые сутки.

Сентябрь ассоциируется со школой, и потому в этом месяце наш фестиваль посвящен детству. Заказывайте котлетки с пюрешкой, манную кашу (без комочков!), бутеры с вареньем, мамины оладушки и березовый сок с 12 сентября до 8 октября. И помните: пока не доедите, из-за стола не выйдете!

Артель

Сет «Завтрак в школе» за 690₽

- Манная каша с яблочной карамелью

- Бутерброд с маслом и сыром

- Какао

Сет «Ужин дома» за 710₽

- Курочка с пюрешкой

- Молочный коржик с арахисом

- Клюквенный кисель

- Яблоко

Адрес: ул. Муштари, 18

График работы: Ежедневно 08:00 — 23:00

Бронь: +7 (939) 505-00-20

Smorodina

Сет №1 за 800₽

- Каша «Дружба» с маслом и печеным яблоком

- Сосиска в тесте

- Компот вишневый

Сет №2 за 700₽

- Горячий пирожок с капустой

- Творожная запеканка со сгущенкой

- Кисель

Сет №3 за 650₽

- Омлет с колбасой

- Багет с шоколадным маслом

- Какао

Сет №4 за 750₽

- Горячий круассан с колбасой и сыром

- Ореховое кольцо

- Клюквенный морс

Адреса: ул. Лобачевского, 10А; ул. Щапова, 43; ул. Чистопольская, 20А; ЖК «Столичный», ул. Сибгата Хакима, 51

График работы: Ежедневно 7:30 — 21:00

Бронь: +7 (937) 625-38-80

Стекляшка

Сет «Как дома» за 750₽

- Фаршированный перец со сметаной

- Пирожок с луком и яйцом

- Хворост с кремом из ягод

Сет «Как в школе» за 990₽

- Говядина в сливочном соусе с пюре

- Бутерброд с ветчиной и сыром

- Королевская ватрушка с изюмом

Адрес: ЖК «Свобода», ул. Алексея Козина, 9

График работы: Ежедневно 08:00 — 23:00

Бронь: +7 (960) 032‒91‒83

Сказка

Сет «На даче у бабушки» за 790₽

- Малосольные огурчики от Галии апы

- Фаршированные перцы

- Мамины мини-оладушки с домашним вареньем

- Компот

Сет «Машина времени» за 790₽

- Домашние пельмени ручной лепки

- Пломбир «Назад в прошлое» собственного производства с шоколадной крошкой, натертой вручную

- Фиточай

Адрес: ул. Баумана, 58

График работы: Воскресенье — четверг, 10:00 — 22:00; пятница и суббота, 10:00 — 00:00

Бронь: +7 (903) 305-55-34

Медовик

Сет «Утро с мамой перед школой» за 815₽

- Бриошь со сливочным маслом и вареньем

- Манная каша с маслом

- Компот из сухофруктов

Сет «Вторая смена с папой» за 815₽

- Яичница с докторской колбаской

- Слоеная трубочка с заварным кремом

- Какао

Адрес: ул. Абубекира Терегулова, 14; ул. Бехтерева, 9А

График работы: Ежедневно 08:00 — 20:00

Бронь: +7 (917) 909-01-61

ДАФТ pub

Сет «Школьный буфет» за 550₽

- Пирог «Зебра» с кофейной сгущенкой и вишней

- Канноли с кремом из сгущенного молока и кокосовой стружкой

- Молоко

Сет «Вместо физ-ры» за 550₽

- Пирог «Зебра» с кофейной сгущенкой и вишней

- Творожные пончики с абрикосовым джемом

- Березовый сок

Адрес: ул. Петербургская, 37

График работы: Воскресенье — четверг, 12:00 — 01:00; пятница и суббота, 12:00 — 02:00

Бронь: +7 (939) 505-01-50

Хорошая девочка

Сет №1 за 1 590₽

- Школьная мини-пицца с мортаделлой

- Пирожное «полоска» с маскарпоне и персиками

Сет №2 за 1 590₽

- Томатный салат со сметаной и бородинским хлебом

- Котлетки с пюрешкой

Адрес: ул. Муштари, 24

График работы: Ежедневно 9:00 — 00:00

Бронь: +7 (843) 244-83-82

Begin cafe

Сет «Начальная школа» за 1 090₽

- Макароны по-флотски

- Салат овощной со сметаной и зеленью

- Земляничный морс

Сет «Средние классы» за 990₽

- Запеканка с картофельным пюре

- Шарлотка с ванильным мороженым

- Чай с лимоном

Адреса: ЖК «Свобода», ул. Алексея Козина, 9; ЖК «Винсент», ул. Николая Столбова, 1/3

График работы: Ежедневно 08:00 — 22:00

Бронь: +7 (937) 770-83-62

Ясный

Сет «В школьной столовой» за 980₽

- Пшенная каша на топленом молоке с абрикосом, крем-чизом и кардамоном

- Сэндвич с вареной колбасой с окороком котто

- Ягодный фильтр на выбор или чай шиповник-яблоко

Сет «Чаепитие у бабушки на даче» за 890₽

- Слойка с пряной ежевикой и заварным кремом с сыром маскарпоне

- Сливочное мороженое лайм-лимон собственного производства

- Ягодный фильтр на выбор или чай шиповник-яблоко

Адрес: ул. Островского, 9

График работы кухни: Среда — воскресенье, 9:00 — 18:00

Продюсеры: Жулдыз Кушкенова, Эльвира Шайхутдинова

Дизайн меню: Sasha Spi, marinaradio

Фото: Саша Копылов

В 2024 году Международный фестиваль медиаискусства НУР от студии formate впервые состоялся в мае. Но и осень команда тоже решила традиционно не оставлять без внимания. 14 сентября НУР впервые устроит ночь электронной музыки ТОН как отдельное событие и покажет широкую палитру возможностей света и звука на новой локации.

Редакция Enter выступает генеральным информационным партнером события. Рассказываем, как ТОН поможет разнообразить ваш опыт похода по вечеринкам, в чем особенность его местоположения, кто в лайн-апе и как мы сами будем представлены в чилл-зоне.

О локации

Открывать новые места горожанам и туристам — одна из ключевых задач команды НУР. На сей раз выбор пал на переосмысление теннисного клуба «Чингисхан». Музыкальное событие состоится за пределами города впервые, а добраться туда можно будет на личном автомобиле, такси или бесплатном трансфере за 20-25 минут. Место на парковке уже входит в билет, расписание трансфера появится в соцсетях накануне события.

Принципиально новый просторный спот на лоне природы подарит последнюю возможность провести теплое время на открытом воздухе. Оформленная художниками сцена расположится прямо на теннисном корте под крышей.

Художники

Рашид Османов

Путь к мультимедиа у Рашида начался с видеопродакшена и режиссуры. Прежде чем придумать НУР и стать куратором, он основал студию formate. Здесь Рашид — не просто босс, но и участливый креативный директор. Авторский почерк легко узнать по стильному минимализму, вдохновленному брутализмом и авангардом.

Евгения Мусина

Мультидисциплинарный художник и со-куратор НУРа создает новые формы, управляя геометрией луча. На ТОНе вместе с Рашидом Османовым она будет заниматься сценическим дизайном — тандем разрабатывает концепцию визуального оформления и уникальную инсталляцию Real life emoji в виде огромного эмодзи.

Надя Кимельяр

Креативный директор студии formate и мультимедиа художница стремится соединять цифровую среду с физическим миром. Ее почерк — монохромная графика и «псевдопространства» в рамках проекционных плоскостей. На ТОНе Надя будет создавать генеративный арт в своей выверенной геометричной стилистике, следуя за музыкой в режиме реального времени.

Innapau

Казанский медиахудожник, сторонник перформативных практик и музыкант родом из Тольятти по совместительству — частица семьи GetBusy, фестиваля НУР и лайверского сообщества «Котел». На ТОНе Innapau будет генерировать контент в режиме реального времени, использовать технологии видеозахвата, а также нейросетей. Лазер под его контролем пронзит светом все пространство.

Артисты

Yusuf

Композитор и музыкальный перформер из команды фестиваля НУР представит лайв, вдохновенный музыкой различных культур и жанров, с акцентом на соединение электроники с этническими мотивами. Музыкальный материал будет сопровождаться живым исполнением на ручных барабанах с вокализациями.

DIRTY GLASSEZ

Проект Максима Заболоцкого возник из большой любви к британскому андеграунду. Добавив немного гэриджа, техно, брейкбита и эмбиента, DIRTY GLASSEZ создал свое фирменное звучание, местами схожее по стилю с некоторыми релизами Ninja Tune и работами продюсеров Overmono и Bicep. Встречайте впервые в Казани!

Rockid

Микс-инженер, опытный селектор и один из самых востребованных диджеев в мире российского брейк-данса, хип-хопа и фанка начинал как би-бой, потому все его треки просто созданы для танца. Музыку этого участника лайн-апа выпускают виниловые лейблы No Half Steppin (UK), Burning Sole (СH), Dobro (RU) и слушают во всех уголках земного шара.

Roma Zuckerman

Рома начал карьеру с андеграунда в 2000-х, а уже в 2010-х стал резидентом лейбла Нины Кравиц «ТРИП». В фирменном детализированном звуке транслируется суровость родной Сибири и педантичность, унаследованная от отца-компьютерного инженера.

Igor Starshinov

«Серый кардинал» отечественного пост-панка, один из главных подвижников русской электронной андеграундной сцены, обладатель премии Курехина — и этим все сказано! К настоящему времени артист преодолел рубеж уже в тысячу концертов. Все годы Игорь остается верен своим принципам, предпочитая использовать только аналоговое оборудование безо всяких компьютеров в режиме «здесь и сейчас».

skrpump

Уникальный язык москвича skrpump обрушивается на слушателей с неудержимой энергией и экспрессией. Основной его жанр — электро брейкс с элементами диджитал глитча, большим разнообразием звуков и грубым басом. В композициях можно уловить влияние байле-фанка из бразильских фавел 1970-х и этнических ритмов, что придает им особую глубину и характер.

фортуна

Кандидат наук по специальности «физическая химия» отражает в музыке способность строить логические цепочки и внимание к деталям. Даже здесь он пытается сделать открытие, общаясь с другими артистами в авторском разговорном подкасте «Казанский Бедрум» и организуя вечеринки электронного лайв-лейбла KOTEL. В основу лайва фортуны лягут алгоритмы, аналоговый синтез, лайв-сэмплинг и классические для техно композиционные приемы.

Чилл-зона

В чилл-зоне вас встретят звездное небо и лес. На территории можно будет бесплатно поиграть в пинг-понг и большой теннис (осторожно: вход на корт строго в спортивной обуви со светлой подошвой) и перекусить блюдами от «Ист!», Topdog, Brooklyn Pizza и GURU. Вместе с тем на ТОНе будут работать четыре бара — три в помещении и один на улице. Оплата возможна по безналичному расчету.

Редакция Enter поддержит чилаут-сцену, где выступят локальные диджеи Tag Ear, Rawdy, schumanit и Rin. Рядом с ней вы найдете бар со специальными напитками: «Фичер» с черной смородиной и энергетиком; «Дедлайн» с базиликом и содовой и шоты «Новости» со взрывной карамелью.

На деревянном патио расположится партнерская зона Атом — первого российского серийного электромобиля. Здесь вы сможете отдохнуть на мягких пуфах и подушках под деревьями и мягким светом фонарей.

Билеты

Билеты на ТОН продаются только на сайте nurfestival.com строго совершеннолетним.

Для гостей доступны две категории билетов.

Стандартный «Входной» стоит 1500 рублей. С 12 сентября цена вырастет до 2000 рублей, а в день события достигнет 3000 рублей.

Цена VIP-билета неизменна — 7000 рублей. В сумму входит приоритетный вход, доступ к закрытой VIP-зоне с баром, два бесплатных напитка, доступ к бэкстейджу и отдельный санузел.

Тираж билетов всех категорий ограничен, на событии действует FC/DC.

Фото: Предоставлены организаторами

Редакция интернет-журнала Enter запустила рубрику «Это шанс». Каждые две недели мы публикуем подборки возможностей для представителей креативных индустрий. Здесь вы найдете стажировки, опен-колы, конкурсы и гранты, которые помогут реализовать идеи и вырасти профессионально.

Open call

Перформанс «БЕЗ» в рамках RE’ACTOR Fest

Лаборатория АРТель. Традиционное искусство и актуальные художественные практики

Фестиваль-конкурс «Театр без возраста»

Open call от mads, VK Видео и Простор

Конкурсы и гранты

Всероссийский конкурс концепций паблик-арт объекта «Дом Советов» в Калининграде

Конкурс работ по художественной постановке к новому сериалу «Преступление и наказание»

ARTDOM TALENTS

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days)

Рецепты нашего двора

Грант от Still Art Foundation

*В публикации упоминается Instagram. Эта социальная сеть является частью компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.

Если вы ищете стажеров и волонтеров, объявляете конкурс или готовы предоставить грантовую поддержку, напишите нам. Будем рады поддержать!

Текст: Лада Поздеева

Изображение: Саша Спи