Автор: Алсу Гусманова

Недавно секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустам хазрат Нургалиев объяснил, сколько должен составлять свадебный подарок мусульманской невесте — махр. По его словам, девушка должна стоить не меньше миллиона, а татарки во всем мире считаются «дешевыми». Цена определяется в зависимости от воспитания, образования, питания и одежды девушки.

Enter усомнился в адекватности высказывания и составил тест, чтобы показать, как такие расчеты объективизируют женщин. С его помощью можно самостоятельно определить свою примерную стоимость на брачном рынке.

Изображения: Саша Спи

В 16 лет Саида Валиева впервые получила контракт за границей, а сейчас уже два года работает в США. Год назад модель снялась в рекламной кампании для Shiseido: теперь эти ролики крутят почти во всех странах мира. Enter узнал у Саиды Валиевой, как изменилась ее жизнь после съемки, чем российский менталитет отличается от американского и каковы сейчас стандарты красоты.

Мечты о спортивной карьере и бесполезное портфолио

Я никогда не планировала заниматься чем-то, связанным с шоу-бизнесом и фэшн-индустрией. В 15 лет моя семья переехала из Альметьевска в Казань. Будучи подростком я все время проводила в спортзале и на тренировках: восемь лет занималась волейболом и десять — верховой ездой. Все будущее было ориентировано на спорт. Возможно, это работа с детьми, тренерская практика или если повезет, как я тогда считала, попадание в сборную. А в 2013 году на казанском ипподроме полностью поменяли управление, и нашу сборную расформировали. Грубо говоря, старых спортсменов выгнали и списали вместе с лошадьми. Получилось, что последние десять лет работы просто потеряли смысл — у нас все забрали. Ситуацию осложняло то, что мы были подростками, и роспуск сборной совпал с окончанием школы, мыслями о будущем и необходимости нового ориентира. Одновременно началась острая финансовая нужда — надо платить за университет, а как?

Кроме того, в 2012 мама отдала меня в модельную школу: наверное, она хотела сделать из меня девушку, потому что я и одевалась, и вела себя как пацан. Естественно, прогуливала занятия и считала, что они не имеют значения. В итоге оказалась права. В конце курсов нашу группу отправили делать портфолио к «опытному» фотографу за очень, как мне тогда казалось, большие деньги.

Снимки из моего первого портфолио, конечно, никуда не попали — они навсегда останутся в закрытой папке. Но одну фотографию я поставила на аватарку во «ВКонтакте»: ужасно гордилась ею, потому что она сделана на профессиональный фотоаппарат. Затем мне написала Маша Зверева — на тот момент она была создателем казанского проекта «Курица-помада», выступала в роли организатора крутых вечеринок и поднимала местную фэшн-индустрию и ночную жизнь. Маша предложила сняться для проекта Trattoria Group — мне было 15 лет и родители не разрешили. Я сказала им, что иду на тренировку, а сама отправилась на съемку. Там мне и рассказали про мир моды, все объяснили и посоветовали отправить снимки в московское агентство Avant Models. Для меня это был совершенно темный лес, я совсем не понимала что делаю. Так все и завертелось: я поехала в Москву на поезде с мамой и чемоданом. В агентстве мама долго беседовала с сотрудниками, и мы пришли к выводу, что все не так страшно, как говорят, и моделинг — не проституция, с ребенком ничего не случится.

Проблемы менталитета и необходимость быть friendly

Уже через три месяца меня отправили в первую поездку — в Сингапур в 2013 году, мне было 16 лет. Когда была маленькой, мы недолгое время жили с мамой в Германии, но в сознательном возрасте я оказалась за границей впервые. Я совсем не знала английский, еще и Сингапур был очень-очень далеко от России — до сих пор не знаю, как мама согласилась на эту авантюру. Родители отнеслись с пониманием. Всю прежнюю жизнь я была далека от модной индустрии: знала только названия известных брендов вроде Armani, и все. Мои знания ограничивались, — утрируя, мастями орловского рысака и того, откуда подавать мяч.

Первая проблема, с которой я столкнулась еще в местном аэропорту — миграционная карта. Я ее в жизни раньше не видела, не понимала английский, не знала, что там написано и как ее заполнить. Помню, сидела в самолете и плакала от растерянности. Ко мне подошел американец, заполнил карту за меня, посадил в такси и отправил по нужному адресу в модельную квартиру. Запоминающееся впечатление — запах, который я почувствовала при въезде в город. Это смесь душного-душного воздуха, специй, моря, растений и китайской еды. Поразило отличие их мира от нашего, я на все странно реагировала, многое казалось нереальным. Вроде воспринимала как данность, но при том была впечатлена. Видимо, на адреналине первые впечатления сгладились из-за неконтролируемого выброса гормонов, который держал меня в более-менее спокойном состоянии.

Контракт моделей за рубежом работает так: он подписывается на короткий период, может быть на три месяца, а иногда и на три года. Договор заключается с принимающим агентством, которое устраивает кастинги. Если успешно их пройти, то работа обеспечена. Когда я пришла в свое агентство в Сингапуре, то меня всему учили с помощью жестов, знаками объясняли что делать. Я стояла с открытым ртом и говорила: «Да, да, да». У меня тогда даже не было нормального телефона, папа подарил айпад для связи. Я не понимала как грамотно пользоваться сим-картой: в первый же день ушла в минус на 100 долларов, после чего перестала пользоваться этим устройством. Затем ходила по Сингапуру с бумажной картой, делала на ней пометки на русском.

На тот момент все казалось смешным и воспринималось как игра. Еще пришлось столкнуться с особенностями своего же менталитета: у нас не принято улыбаться, спрашивать как дела, интересоваться настроением собеседника. Такие вещи иностранцы применяют просто для соблюдения норм приличия. Я же приходила на кастинги с каменным лицом, не смотрела в сторону клиентов и фотографов. Мне задавали обыкновенный вопрос про то, как мои дела, я бурчала в ответ: «It’s okay» или что-то наподобие.

Само собой, некоторое время никто не хотел со мной работать, потому что считали меня злой. Потом агентство объяснило мне, что если я хочу работать с людьми и находить с ними общий язык, мне нужно быть friendly. Я запомнила эту фразу: «You have to be friendly all the time». А я стояла и думала: «Что ты несешь? Я не хочу постоянно быть дружелюбной, я не такая». Но урок быстро усвоился: я поняла — если все время буду ходить кислая, не сделаю новых фото и не заработаю денег. Начала постоянно всем улыбаться, вести себя доброжелательно. Мне было 16 лет, когда я сделала несколько обложек: Elle, Style, L’Officiel. Во время первых съемок думала, что это просто фотосессии и до конца не понимала их суть, пока модели поопытнее не объяснили, что, например, L’Officiel — известное французское издание. И я начала осознавать, что неплохо работаю.

Стереотипы о фэшн-индустрии и жизнь в Америке

После Сингапура я вернулась в 11 класс, в свою школу. Потом ездила по контракту в Гонконг, Тайвань, три месяца провела Японии и после улетела на Fashion Week в Милан. Снова каталась по Европе: Италия, Испания, Франция. В 2017-м со мной подписало контракт американское агентство, и летом этого же года я переехала в США. Это случилось так: в 2016-м я заключила договор с новым материнским агентством в России, и он изменил мою жизнь. Я впервые столкнулась с грамотно выстроенным менеджментом, действительно профессионалами дела. Они практически сразу отправили меня в Америку — рабочую визу я получила буквально за несколько месяцев. Такая возможность всегда казалась мне иллюзорной, потому что американский рынок считается топовым — выше него прыгать уже некуда. Там лучшие клиенты, высокооплачиваемые модели, профессиональные фотографы, классные издания. Есть, конечно, еще Милан с Парижем, но Нью-Йорк открывает гораздо большие перспективы для развития карьеры.

Я переехала в этот город с деньгами, которые заранее откладывала — знала, что здесь дорогая жизнь и цены несопоставимы с российскими. Сначала жила в квартире для моделей, затем снимала комнату в жилище, где кроме меня находились еще шесть человек, и только через год смогла снять собственное жилье. Конечно, моя жизнь после этого сильно поменялась: новые люди, появилась работа на том уровне, какого больше нет нигде в мире. Практически все крупные бренды базируются или снимают в США. Все это сильно изменило мое отношение к миру моды.

В России много стереотипов об этой индустрии. Один из самых распространенных — модельный бизнес связан с эскортом и проституцией. Я, как представитель профессии, хочу развеять миф. Становиться проституткой или нет — выбор каждой женщины вне зависимости от того модель она, актриса или простая студентка. Мне кажется, что о моделях так думают из-за их окружения, в котором много богатых людей. Еще один слух: в моделинг можно попасть только через постель — тоже, конечно, не правда. Также бытует мнение об обязательности жестких диет, голодания и прочих мучений для организма. Все не так. Заниматься спортом, вести ЗОЖ или голодать — опять-таки личное дело каждого человека. Например, к бодишеймингу и вообще любым разговорам об ограничении в питании или проблемах потребления пищи в США относятся очень серьезно.

Здесь агентства никогда не заявят тебе, что пора срочно худеть, ты толстая или плохо выглядишь. Они могут сказать: «Дорогая, мы нашли тебе тренера и косметолога, вот номера и адреса, начни заниматься» или «Это контакты диетолога, он поможет тебе разобраться с питанием». В Штатах выстраивают правильный менеджмент и умеют общаться с девочками. Там модели — не расходный материал, как в России: нашим говорят, что при росте 180 сантиметров они должны весить 50 килограммов. Модели боятся постоянного прессинга со стороны работодателей, стараются худеть, отсюда и складываются стереотипы. Разумеется, есть определенные общепринятые во всем мире стандарты красоты, а вот как под них подстраиваться — выбор каждого.

Вообще, эти стандарты все время меняются. Отчасти это обусловлено историей: идет война, к примеру, и в моду входят пышные девушки, затем появляется спрос на бледную кожу и полудохлый вид. В 60-е годы британская супермодель Твигги взорвала фэшн-индустрию и ввела моду на анорексию. А в 90-е модели опять выглядели иначе: здоровое подкаченное тело и красивая фигура. Затем в нулевых начался героиновый шик: андрогинность и худоба стали считаться высокой модой. И так продолжалось порядка десяти лет.

Уже давно в индустрии красоты появляются женщины с нестандартной внешностью: плюс-сайз модели или девушки с различными особенностями вроде витилиго. Маркет старается подстраиваться под людей, и это правильно. Женщины во всем мире и так постоянно комплексуют: из-за волос, кожи, лишних сантиметров на талии. А когда они видят худых моделей на обложках под метр восемьдесят ростом, то начинают переживать еще сильнее. Тот период, когда анорексия была в моде, давным-давно себя изжил.

Кастинг под трек Коржа и 15 часов съемок

Кастинг на съемку для японского бренда Shiseido проходил год назад в Америке в режиме онлайн. Когда отбирали девушек, я благополучно сидела у себя дома в Альметьевске — приехала навестить матушку. Мне прислали сообщение о том, что со мной хотят познакомиться клиенты, но из-за разницы во времени нет возможности созвониться. Они попросили прислать видео-представление, в котором мне надо рассказать о себе, попозировать и спеть песню, чтобы была видна мимика. Я ужасно растерялась, потому что моя мама живет в обыкновенной квартире без модных белых стен, дома целая куча детей и орда кошек. Тогда я решила — пусть в кадре будут присутствовать бытовые реалии. Просто поставила телефон на подоконник и начала снимать видео: говорила, позировала, смеялась, шутила. Дальше по программе должна идти песня в моем исполнении, срочно надо вспомнить подходящую композицию, а память отшибает напрочь. Я понимаю, что не могу вспомнить ни одной песни: ни русской, ни западной. Единственный трек, пришедший на ум — «Слово пацана» Макса Коржа. Эту замечательную композицию я и спела на камеру со всеми припевами и проигрышами, а сама думала: ну, будь что будет. Конечно, я осознавала, что это бред — у всех девочек кастинг в Нью-Йорке, клиенты видят их вживую, а я тут присылаю видео из Альметьевска с мамой в халате, сестренками и кошками на заднем фоне. Еще и «Слово пацана» пою.

Я благополучно забыла про кастинг и улетела в Милан. Уже там позвонил мой счастливый агент и сказал, что я получила эту работу и через несколько дней лечу в Ньй-Йорк. После съемок мне сказали, что через год реклама будет транслироваться почти в каждой стране мира: в торговых центрах, на баннерах и экранах. До этого ролики со мной часто крутили по ТВ в Азии, но именно в таком глобальном рекламном проекте я еще не участвовала. Я, наверное, только сейчас осознаю, что происходит: горжусь, конечно, но принимаю ситуацию с благодарностью, почтением и без звездности.

Среди интересных случаев еще вспоминается ролик для Toyota. Мы снимали по 15 часов на протяжении трех дней. А для того, чтобы пройти кастинг, я сказала, что умею водить машину, хотя это не так. На студии соорудили павильон, по которому мне предстояло проехать в автомобиле под прицелом шести камер, снимающих с разных ракурсов. В итоге, в ночь перед съемкой я училась водить авто.

Вообще, в модельном бизнесе не бывает запланированных проектов. Иногда возникают такие ситуации: ты должна лететь в Париж на съемку именитого бренда, а тебе звонят в последний момент и говорят, что передумали и нашли другую девочку. Это не тот вариант работы, когда ты всегда в курсе своих планов. Поэтому мой распорядок дня выглядит по-разному в зависимости от периода жизни. В обычный, не особо загруженный день, я просыпаюсь, завтракаю, занимаюсь своими делами. Но во время недели моды спать по три часа, а все остальное время сниматься — обычная практика.

Я понимаю, что всю жизнь моделью не проработаешь — так или иначе сказывается возраст. Если не брать в расчет топ-моделей а-ля Наоми Кэмпбелл или Наталья Водянова — это их вечное призвание до конца жизни. Я буду работать, пока есть возможность, потому что моделинг — замечательный шанс зарабатывать, путешествовать и налаживать контакты. Если говорить о будущем, то я столько лет своей карьеры провела в фэшн-индустрии, что, думаю, и дальше свяжу с ней жизнь.

Отличия в менталитете и разница в уровне жизни

Я слежу за политической ситуацией в России и негодую по этому поводу. В каждом городе огромной замечательной страны с большими перспективами и возможностями творится сущий беспредел. По сравнению с некоторыми другими странами, у нас образованные люди, но этот потенциал расходуется впустую. Никому не нужно объяснять ситуацию, о которой я говорю — у каждого свое мнение на этот счет. Все и так понимают, насколько она критическая. Уровень жизни за границей в развитых странах сильно отличается: пособие, работа, зарплаты, коммунальные платежи.

Везде свои плюсы и минусы, но вот в Америке и Сингапуре правительство действительно старается для людей. Много возможностей для работы в перспективном месте, для осуществления мечты. Здесь начинания людей не рубят на корню и дают платформу для дальнейшего развития.

Может быть, в России так сложилось исторически: вечное гнобление со стороны власти впоследствии формирует человеческий характер. Люди постоянно живут в состоянии страха. Сначала в российской империи существовало сильное разграничение между сословиями, потом война, Советский Союз, доносы, лихие 90-е, в 2000-х все уже хотели свободно вздохнуть, как вдруг кризис. Во всем этом люди живут поколениями. В них как будто заложен вечный страх. За иностранцами я такого не замечаю: они не боятся своего пути и изменений, которые кардинально скажутся на их жизни. Мне кажется, в России всегда в приоритете зона комфорта.

Интерес к артхаусу и влияние Толстого

Раньше я делала стикеры и тату, но никогда не относилась к этому как к методу заработка. Помимо рисования, иногда смотрю русский артхаус. Он заставляет задуматься. Большинство считает такие картины чернушными из-за демонстрации мерзопакостных реалий. Меня же они отрезвляют, ведь это то, что происходит в стране — люди действительно так живут. Такой эффект, когда понимаешь, что в твоей жизни все нормально. А еще я настоящий романтик и обожаю все киноистории, связанные с любовью.

Во мне много эмоций вызывают драмы, истории несчастной любви или тяжелого детства. Вы не подумайте, у меня было прекрасное детство и красивая история любви — в этом плане мне повезло. Но внутренний звереныш требует страданий. Из российских фильмов мне нравятся «Волчок», «Класс коррекции». А недавно я посмотрела эстонский фильм «Класс», и он вызвал во мне смешанные чувства: я разозлилась после просмотра, потому что в школе столкнулась со стадным инстинктом и меня выбирали жертвой. Устраивали забастовки, не здоровались, не общались — это было в средней школе. В фильме тоже рассказывается про аутсайдеров, даже злость берет. К сожалению, подростки — злые существа из-за всплеска гормонов и непонимания общества. Им нужно показывать такие картины, чтобы они понимали, что это все не простая забава и осознавали последствия. Но сейчас я редко смотрю кино, обычно делаю это в самолете из-за отсутствия времени.

В подростковом периоде я читала «Детство. Отрочество. Юность» Толстого. Произведение сильно на меня повлияло — я как раз находилась в том возрасте, который описывался. Писатель рассказывал о своей жизни в юные годы, и я пыталась провести параллели со своей реальностью. А в 17-18 я начала читать Пелевина, многие моменты не понимала и перечитывала. Мне нравится, как он излагает свое видение на мир, смешивая в одном произведении религию, историю и человеческий фактор. Сейчас читаю «Кошмары аиста Марабу» Ирвина Уэлша, пока мне не очень нравится, но, возможно, это только поначалу.

После переезда в Нью-Йорк я столкнулась с проблемой сумасшедших людей — их там много, они ходят по улицам. В Америке не принято сажать таких в дурку, как у нас в России, это не популярная практика. Я стала читать книги про психические расстройства и факторы, влияющие на них. Узнала, например, что паразитоз может быть связан с развитием шизофрении. Кому интересно, советую купить «Человек, который принял жену за шляпу» Оливера Сакса.

С 2015 года я катаюсь на сноуборде. В одно время даже лелеяла мысль профессионально заниматься этим видом спорта, но после десяти часов такого времяпровождения начинают болеть коленки и мышцы. Но при этом я прилично смотрюсь на доске. Из-за профессиональной деятельности заниматься экстремальными видами спорта, конечно, нежелательно, но жить же надо как-то. Недавно ночью ехала в магазин на скейте и не заметила кочку. Упала на одно колено — раскровила всю ногу, она зудит. Но на работе пока не сказывается, потому что раны еще никто не видел.

Фото: Instagram

Татарская эстрада и клипы давно превратились в образец того, как делать не надо: однотипное звучание, отсутствие экспериментов, отставание от тенденций. Появление чего-то нового, попытки изменить стиль и представление о понятии «музыка на татарском» — все еще большая редкость.

Музыкант из Челнов Said Olur несколько лет работает над тем, чтобы треки местных исполнителей перестали ассоциироваться только с Салаватом и Гузель Уразовой. Два года назад он выпустил альбом, в котором смешались инди, электроника и соул. Музыканта прозвали татарским Стиви Уандером и Иваном Дорном. Enter узнал у Said Olur, когда ждать перемен, зачем ломать татарский синтаксис и почему его треки не крутят по радио.

— Буквально на днях вы выпустили совместный трек с группой Gauga, которая играет рок на татарском, при этом фиты с местными музыкантами для вас редкость. Расскажите о коллаборации и о том, почему песня получилась совсем не похожей на то, что вы делаете обычно.

— Я делаю музыку в разных направлениях, хотя зачастую меня называют хип-хоп исполнителем. Да, это то, с чего я начинал, но потом работал и в других стилях. Два года назад я предложил фронтмену рок-группы Gauga Оскару сделать совместный трек, но он отказался и дал понять, что не готов на фит со мной. Затем у меня вышел релиз Bangkok Hilton, а через пару дней мы созвонились с Оскаром и он предложил коллаборацию. Пришлось долго искать референс — почти год. В последнее время я часто слушал Гэри Кларка, и мне захотелось трек в стиле блюз-рока. Он нас и объединил с Gauga — этот стиль музыки влиял и на «черную культуру», к которой относится хип-хоп, и на рок. Мы долго не могли собраться, пока полгода назад я не приехал в Казань. Тогда и начался процесс написания музыки и текста. Ребята из Gauga — единственные люди, которых я считаю феноменом в татарской музыке. Сейчас я больше никем не восхищаюсь — только ими, и считаю их виртуозами в местной индустрии.

— Поэтому вы предпочитаете не записывать фиты с музыкантами из Татарстана?

— У меня был трек Svetlana с Ильгизом Шайхразиевым (резидент Yummy Music, — прим. Enter), о котором я очень жалею. Не из-за того, что там участвовал Ильгиз — у меня с ним, в принципе, хорошие отношения. Просто я не додумал песню до конца, в ней нет национализма — только история о любви татарского парня и русской девушки, но она сильно задела моих друзей. Сейчас я тщательно подхожу к коллаборациям и пока готов делать что-то только с Оскаром — это касается и следующего совместного трека, если мне захочется записать фит. Еще участвовал в релизе K-Ru, но лишь в припеве.

— А в целом, слушаете ли вы местных артистов? Тех же резидентов Yummy Music, например?

— Последних не слушаю вообще. Хотя могу заценить треки некоторых представителей лейбла, а кроме них никого и нет. Я редко ставлю композиции русских и татарских представителей, в основном зарубежных. Мало что цепляет.

— А почему не цепляет? Однотипное звучание?

— Я не чувствую в музыке наших исполнителей вайба, при том многие говорят, что мой путь — американщина. Когда я слушаю Gauga, то понимаю — это настоящий рок в лучших традициях жанра. Если что-то делаешь, надо доводить работу до абсолюта, совершенства. В татарской культуре существует понятие «моң» (обозначает особую лиричность татарских песен, — прим. Enter). Многие говорят, что в музыке Ришата Тухватуллина чувствуется моң, но мне так не кажется. Вот у певца Руслана Сайфутдинова это в композициях есть — он единственный человек, выступавший на фестивале «Узгэреш жиле», про которого я могу сказать подобное. Конечно, я никогда не буду петь так, как он.

Руслан исполняет песни и на русском, и на башкирском, и на татарском языках. Вспоминаются золотые времена, когда на сцену выходили Равиль Харисов, Хайдар Бигичев — у Руслана похожий стиль. Его музыку слушают интеллигенты и элита. А все остальные татарские исполнители будто выпускают трек ради трека: просто релиз без темы и смысла. Я считаю, творчеством надо что-то доносить.

Видеоролик с кадрами Стамбула на трек Minem Uram Batr, 2019 год. Идея и воплощение: Касим Нуртдинов, Ислам Исаев, Oussama Taguemount

— Тогда почему татарская эстрада практически не развивается, когда вокруг так много новых тенденций и есть у кого учиться, на что ориентироваться? И когда ситуация изменится?

— Я думаю, лет 20-30 все будет продолжаться в таком же ключе. Вообще, татарская эстрада — лайфхак из серии «как делать не нужно». Если татарский ад существует, то там заставляют слушать их песни и смотреть клипы. Я, конечно, шучу, но на самом деле так и есть. Если разбирать эстраду как явление, то это народная музыкальная монопольная индустрия, пустившая корни 30-40 лет назад — после ухода со сцены Хайдара Бигичева. Она начала активно пропагандировать свою музыку, которую невозможно назвать искусством. Большинство моих друзей, идеально владеющих татарским языком, такие песни не слушают и презирают.

Те, кто делают местную эстраду, не идут на контакт: они придумали условный формат и следуют ему. До сих пор не могу понять, чем он обуславливается. И еще не знаю, каким должен быть трек, чтобы его поставили на радио: знакомые второй год подряд относят мои песни на радиостанции, и их тут же «бреют». Мне настолько барыбер (в пер. с тат. языка «все равно», — прим. Enter), потому что моя стезя — интернет.

Музыкальная составляющая татарской эстрады — вечно играющий баян и полное отсутствие звука, который мог бы зацепить. Это псевдомоң: ничего похожего на истинный там и в помине нет, просто реальный колхоз. Если у вас будет время, пожалуйста, поищите в интернете таджикские и узбекские клипы — я недавно просто охренел от того, как они делают — похоже на Запад. Хотя уровень жизни в этих странах оставляет желать лучшего. А финансы всего татарского медиарынка позволяют снимать клипы на супероборудовании, но эстрадные музыканты принципиально не заморачиваются и просто проталкивают свое. Пару лет назад даже Рустам Минниханов в одном из интервью выразил мнение о татарской эстраде, после которого началось движение, появился фестиваль «Узгэреш жиле». Но нельзя так просто взять и заменить все на джаз, как делают на проекте. Суть остается та же — я еду к маме, жир жилэк (земляника, — прим. Enter), все хорошо.

— Такое положение дел может быть связано с тем, что местные артисты ориентируются прежде всего на старшее поколение, которое отрицает все новое? Эстрадники знают, что на их концерт и так придет определенная аудитория.

— Объясню: раньше я думал, что публика наших эстрадников — мамы, бабушки и 35-летние девушки, которые не могут выйти замуж. Опять-таки говорю с юмором, но это близко к истине. Однако я начал замечать, что треть молодежи, ребята гораздо младше меня, ходят на эти концерты — мышление такое у народа. Сама музыка пропихивается насильно с учетом того, что пипл схавает. Я тоже когда-то слушал эстраду, но потом перешел на чтение серьезной татарской литературы: произведений Абсалямова, Еники — сознание поменялось. Возможно, происходит умышленное отупление народа.

Представителям местной сцены не очень выгодно, чтобы появлялись музыканты вроде Оскара из Gauga и меня. Эстрадники ведут премии, свадьбы: например, среди моих знакомых многие к себе на никах в качестве ведущего звали Мунира Рахмаева. А новое поколение музыкантов способно работать в разных жанрах, находиться в постоянном поиске, отстраняться от старых форматов. Сейчас молодые ребята выпускают по два-три трека, но быстро угасают, у них опускаются руки от понимания, что здесь делать нечего. Чаще всего они ищут даже не деньги, а признание, выкладывают релизы в соцсетях, а им пишут: «Астагфирулла, что за музыка, что за бесовщина!»

То, о чем вы говорили в вопросе, может быть причиной только отчасти, корни намного глубже. Полагаю, что маркетологи, которые работают во всей этой индустрии, диктуют: как надо одеваться, вести себя и какой должна быть музыка. Это не творчество, а бизнес. Даже если сейчас организовать объединение, ему перекроют кислород любыми способами: к примеру, откажутся предоставлять площадки артистам. Доступ на радио для нас уже закрыт. В одно время мне даже предлагали написать текст для кого-то из эстрады за полторы тысячи рублей — я их почти в открытую послал. К тому же, эта сумма — просто проявление неуважения. Я мог бы и бесплатно слова для песни сочинить, если артист превратит их в крутой трек. Заработок — не моя первоцель, я пришел в татарскую музыку без денег, наверное, без них и уйду. К слову, некоторые местные исполнители имеют в месяц несколько сот тысяч, причем это средний ценник.

Вот Элвин Грей — молодец, он такой драгдилер в музыке: знает, как толкнуть товар, заинтересовать, люди ходят за ним как зомби. Он — коммерческий проект, но нам стоит у него поучиться.

— Ваша музыка сильно отличается от того, что делают на местной сцене. Вы сотрудничаете с зарубежными артистами (например, с американским битмейкером zuCYDE), и в целом треки звучат по-иному. Как так получилось? Вы с самого начала творческого пути ориентировались на западных коллег?

— У всего этого есть свой фундамент. Мне было 16 лет, когда я попал в хип-хоп тусовку в Набережных Челнах — такой даже в Казани не было. Мы все варились в котле андеграунд-гангста рэпа. Я не помню, кто втянул меня в движение, но тогда я заинтересовался брейк-дансом. У нас рефреном крутились оппозиционные темы — все-таки юношеский максимализм. После армии я продолжил этим заниматься. Затем в интернете познакомился с Никитой Конончуком — он из Украины, но порядка десяти лет жил в Лос-Анджелесе. Нашли общие темы, он начал подгонять мне биты и инструменталы. После чего, я попробовал делать музыку, но еще не на татарском. А у меня во «ВКонтакте» был чат с друзьями, который в противовес ТВ-каналу с клипами местных артистов, назывался «Антимайдан». Мы скидывали друг другу видеоролики на татарские песни, комментировали и стебались, хотя сначала хотелось плакать.

Помню, друг скинул клип группы Gauga на песню Grapefruit — мне очень понравилось качество картинки, я поискал информацию, узнал, что они резиденты Yummy Music. Потом сидел и размышлял о том, что есть и рок и рэп на татарском, и нужно придумать нечто необычное. Я в то время слушал Дорна, под его влиянием записал «Килэ ява». На композицию потратил около года, так как старался избежать типичного звучания наших песен: прорабатывал фонетику, искажал язык, старался убрать «щ». Мне недавно сказали, что я сознательно ломаю татарский синтаксис. Своей музыкой я пытаюсь показать, как можно делать на татарском, но по-другому, в разных форматах — не мне судить о результате.

Для меня важно мнение моего окружения: если скажут «ты делаешь дерьмо» — я тут же остановлюсь. Стараюсь изучить язык не в том формате, в каком мы привыкли его слышать в повседневности. Смотрю старые спектакли на ютьюбе, где татарский звучит совсем по-другому: население сейчас говорит на ломаном татарском вперемешку с русским. Я считаю, что лучше разговаривать либо на одном, либо на другом. Много сил потратил на оттачивание собственного стиля, работал именно над произношением и ударениями. У меня не было цели делать совсем разные треки, просто я слушаю очень много музыки в режиме 24/7. Все получилось само собой — какой-то минус цепляет, и я беру его в основу композиции. Главное — донести своим творчеством какой-то смысл.

— А если бы была возможность записать трек в коллаборации с любым артистом, кто бы это был?

— Наверно, я бы записал с Гэри Кларком, симпатизирую Скриптониту, но нет, не совсем то. Из русскоязычных это был бы Дорн, а из западных — T-Pain, потому что он мастер и профессионал.

— Я как раз слышала, что вас называют локальным Иваном Дорном. Нравятся ли вам такие сравнения, и чья музыка вас действительно вдохновляет?

— Все, кто работает в определенном жанре, обречены на сравнение с его первопроходцем. Любых исполнителей deep house или UK garage называют Дорнами. У меня нет фаворитов в музыке, которыми я восхищаюсь — иногда даже имен музыкантов не помню. Из того, что слушаю в последнее время могу выделить Sunni colon, Higher Brothers — это китайский рэп, также T-Pain и XXXTENTACION. Из рока ставлю 30 Seconds to Mars. Многие считают, что я торчу на хип-хопе, но для меня это easy музыка, я могу вообще все воспринимать. Окей, восемь месяцев я крутил Анджело Бадаламенти, потому что он написал музыку к сериалу «Твин Пикс». Его я посмотрел четыре раза за год, и он, кстати, сподвиг меня на написание трека Million.

— Вы рассказали, как решили писать треки на татарском. А вам не кажется, что это ограничивает вашу потенциальную аудиторию слушателей?

— Думаю, нет, потому что я приближаю свое звучание к более европейскому. Даже есть мысль немного поэкспериментировать с восточной тематикой. Последнюю мою композицию чаще слушают русские ребята. Свою музыку я преподношу не как татарскую, а как этническую. Для меня этника — марийские песни, например, а для русскоязычных — мои.

— Какова вероятность, что вы снова начнете писать треки на русском или, например, перейдете к сочинению на английском языке?

— Не исключаю такой вероятности. Думаю о коллаборации с исполнителями другой национальности: с музыкантами с Кавказа, из Азии или Казахстана, например. Пока не буду говорить конкретно, но сделаны первые шаги к совместному треку с казахским исполнителем. Он известный артист у себя на Родине и делает крутую музыку. Я тоже попробую читать или петь на казахском.

— В прошлом году вы говорили, что планируете выпустить клип. Недавно вышло видео на песню Minem Uram Batr, но это скорее нарезка из кадров с видами Стамбула. Почему выбран такой формат и планируете ли вы все-таки снять полноценный ролик?

— Я не писал, что собираюсь выпустить клип — речь шла о видеоработе. Стамбульские татары попросили разрешения на видеоряд под мой трек, чтобы показать красоту турецкого города. Музыка хорошо вписалась в общие настроение и атмосферу Стамбула, и я поддержал идею. Не хочется создавать клип только ради того, чтобы он был: мне важно проделать большую творческую работу. Выпустить то, чего до этого в Татарстане не было. Но у нас в регионе нет грамотных клипмейкеров, с которыми я захотел бы сотрудничать. Есть ребята, которые снимают красиво, но они меня не устраивают.

— А что в целом думаете про клипы местных исполнителей?

— Что они не парятся и зарабатывают деньги — им выгодна сложившаяся ситуация. Возьмем, к примеру, звукорежиссеров. Я не буду называть имен, но в Казани есть два представителя этой профессии, к которым чуть ли не за месяцы выстраивается в очередь вся эстрада. Они берут за работу достаточно большие деньги. А исполнители даже понятия не имеют, что существуют 12-13-14-летние ребята, которые делают очень крутые минуса. Лучше, чем мой бро Артур Чаянов из группы «Чаян Фамали», звукорежиссера и битмейкера в Татарстане точно нет. На протяжении десяти лет он в ответе за мой звук. Когда Артур уезжает на отдых, я просто ничего не записываю и жду его возвращения. У него совсем другой подход к делу, он выкладывается на полностью, все объясняет: «Саид, вот ты здесь не так пропел». Иногда мы переслушиваем композицию по 20 раз, перед тем как прийти к конечному результату. А то, чем занимаются остальные — наплевательское отношение к профессии и, соответственно, самому себе. Я понимаю, что они зарабатывают большие деньги, но все когда-нибудь возвращается бумерангом.

— Вы уже упоминали Yummy Music: какое-то время вы были резидентом лейбла. Почему решили вернуться к статусу независимого артиста?

— Во-первых, у нас было разное отношение к музыке и делу, а во-вторых, лично по моим меркам там все делают очень долго. Возможно, они к такому темпу привыкли или у нас не сходятся темпераменты — мне нужно прямо здесь и сейчас видеть итог творческого процесса. В принципе, мы общаемся до сих пор и находимся в нормальных отношениях.

Наше сотрудничество началось с трека Svetlana, который мы записывали восемь месяцев, потому что все постоянно менялось. Когда вы готовитесь к интервью с человеком, то ставите примерные временные рамки: окей, текст выйдет в следующий вторник. Но если с тех пор пройдет три месяца, никакое интервью уже и не нужно — теряется его послевкусие. Здесь то же самое: послевкусие трека потерялось, и я остался недоволен работой. Хотя да, песня немного хайпанула.

А потом я ушел из Yummy Music. Конечно, у нас бывали конфликты и разногласия касательно концертов с Ильгизом Шайхразиевым и Ильясом Гафаровым (основатель лейбла, — прим. Enter), но мы все уладили и решили просто забыть некоторые моменты.

У меня был более творческий подход к музыке, как мне кажется. К тому же Yummy Music много времени уделяет организации концертов и мероприятий. Ильяса тоже можно понять — у него мало времени и так далее. Не то, чтобы я не хотел ассоциировать себя с ними — просто я понял, что мне это не нужно. Там хорошие ребята со своими плюсами и минусами, но вот последние мне и не понравились. Их вообще сложно назвать лейблом, это больше творческое объединение. Gauga, кстати, тоже ушла из Yummy Music полтора месяца назад. Я рад, потому что они сами по себе самодостаточные ребята. Они, кстати, сейчас планируют записывать альбом. А у меня весной пройдет сольный концерт.

— Это будет один сольный концерт или небольшой тур по Татарстану?

— Один концерт в Казани. Еще не определились с площадкой, думаем над вариантами.

— Концерт будет в Казани, а вы по-прежнему живете в Челнах. Сейчас талантливые исполнители предпочитают переезжать в более крупные города. С чем связано ваше желание остаться там? Не ограничивают ли вас в творчестве размеры города?

— Не ограничивают, и я благодарен Всевышнему за то, что родился в Челнах. Ведь все этапы жизни формируют личность, мысли. Здесь, у нас, человек делает выбор: либо он пропадает, либо начинает широко мыслить, идет на общение, развивается. Казань, конечно, столица, но не культурная же. Она вроде Лас-Вегаса, куда люди приезжают посмотреть на достопримечательности, отдохнуть. Раньше у меня было желание переехать сюда, но оно пропало: мне гораздо спокойнее в Челнах. По сути, это те же люди, тот же пьяный сосед, который постоянно недоволен. Я люблю такую самобытность. Если завтра мне скажут: «Мы даем тебе деньги и крутой проект, переезжай и живи здесь», — я соглашусь. Но рвения к переезду у меня, в отличие от многих, нет. Только бы в деревню не занесло — не мое.

— Как вы считаете, в каком направлении будет двигаться музыка в мире, России и на татарской сцене?

— В мире и в России давно и глобально правит хип-хоп, даже электронно-танцевальная музыка развивается не такими темпами. Интерес к ней с каждым годом пропадает все больше. Появляется рок, причем именно новой школы. New school сейчас — это синтез рок-н-ролла и рэпа. Тяжело улавливать мировые тенденции, потому что Штаты и Европа — центр музыки, там масса крутых чуваков, которые развивают индустрию в разных направлениях.

А с татарской музыкой все предельно понятно — нужно экспериментировать. Татарстан — непаханное поле: если завтра появится музыкант с грамотно сделанным альт- или панк-роком, его сразу заметят. У нас же до сих пор много псевдопозитива: каен (береза, — прим. Enter), лето, жара. Мне кажется, в треках надо давать больше социальных тем — не обязательно петь о политике, хотя бы просто об обычной жизни вокруг, но чтобы было интересно. Татарская молодежь и не только должна взглянуть на нашу культуру со стороны, на то, как она убого смотрится. Будто железный занавес стоит как во времена СССР, причем добровольно возведенный. Местные исполнители не знают, что происходит на Западе, а вроде сейчас все доступно: и ТВ, и интернет. В их мышлении татарская музыка — это только милэшлэр (рябины, — прим. Enter), а других вариантов нет. И такого слушателя взрастила сама индустрия.

Часто после каких-то тусовок и рейвов, в которых участвуют татары, пишут: «Татары не должны так себя вести», — их словно идеализируют.

— А слушали ли вы татарских исполнителей, которые живут за рубежом? Зулю Камалову, например?

— Да, конечно. Многие ей благодарны и восхищаются личностью и творчеством, кто-то даже пришел в альтернативную музыку благодаря ее песням. Я с нее не начинал, и мне это не интересно. Например, мои высокоинтеллектуальные друзья слушают группу Juna и говорят, что они крутые, а мне не нравится. Но, согласен, они архиклассные музыканты, и, наверное, все так. То же самое с Зулей Камаловой: она крутая, но я ее музыку не понимаю.

— Нашла в вашем твиттере пост, которому несколько лет. Вы написали, что любите феодальную Японию, самураев, и хотите катану. Откуда такой интерес к азиатской культуре и что еще цепляет?

— Наверное, я пересмотрел почти все фильмы про феодальную Японию: нравится их воспитание, система, покорность. У них все идеально: от оружия до способа наливать чай. Они даже убивали себя идеально! Я всегда восхищался самураями: их военным искусством и систематичностью. В одно время даже хотел заняться одним из видов японского единоборства с мечами — кэндо. Но не срослось, может сердце не приняло, хотя тематическое кино очень люблю.

Еще нравятся старые советские фильмы, а из зарубежных в числе любимых «Лангольеры» по книге Стивена Кинга и сериал «Твин Пикс». Также смотрю артхаус, мистику и обожаю фильмы ужасов. Считаю, что они расслабляют и возвращают в реалии. Ошибка людей, в том числе татар, — смотреть на мир сквозь розовые очки, а ужастики приземляют, дают выброс адреналина. Мы понимаем, что есть плохое, и нужно развиваться, нести добро. Но я ни в коем случае не сторонник демонологии, наоборот — ратую за все хорошее.

Кроме того, люблю обложки: для своих треков делаю их сам. Я резко появился в татарской музыке и так же внезапно уйду, а после займусь фотографией — куплю самую дорогую камеру и буду снимать.

— А у вас уже есть понимание, когда вам захочется резко уйти?

— Нет, это просто мысли о будущем. Должен настать определенный момент, когда придет понимание: все, я постарался донести то, что хотел. Не то, чтобы мне будет нечего сказать, но надо заниматься и чем-то другим, развиваться в разных направлениях. Можно попробовать себя в публицистике или в писательстве — недавно появилась мысль сделать комикс, где будут фигурировать достаточно известные люди. Возможно, я просто уйду в долгосрочный отпуск из музыки.

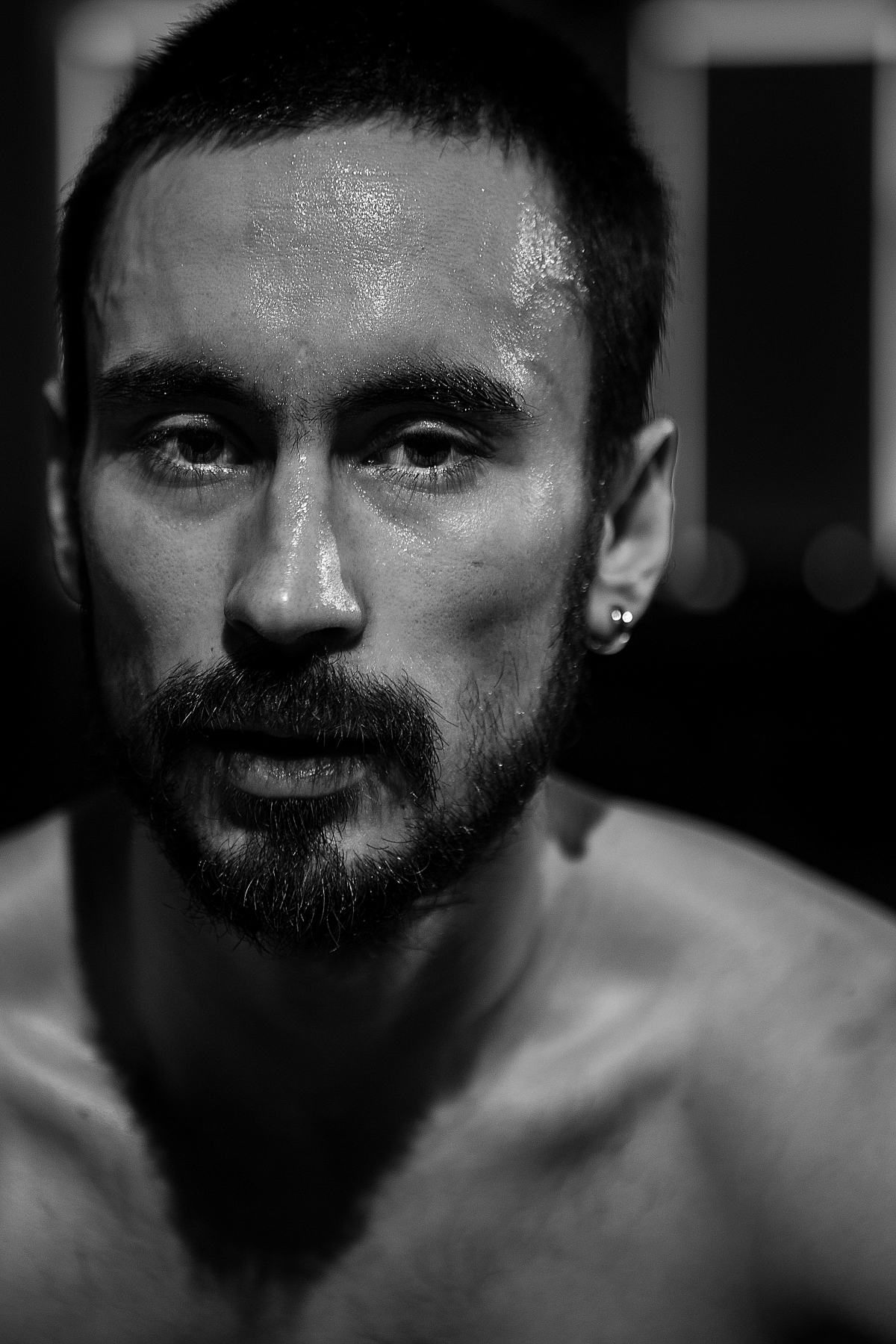

Фото: Динара Искандарова

Изображения: Рената Фогель

В прошлом году писательница Радмила Хакова выпустила книгу «147 свиданий». В ней она описала, как в течение года ходила на свидания с мужчинами из разных городов и стран. Такой опыт помог автору разобраться в отношениях, понять, как они изменились под влиянием времени и почему семья больше не мейнстрим. В преддверии праздника публикуем отрывок из книги о силе женщины и о том, надо ли прогибаться даже под любимого человека.

Сильнее только жена

А почему силой называется готовность женщины подавить в себе чувства гнева, обиды, несправедливости, собственные желания? Если ты подавишь в себе чувства (подавишься ими), то ты — не эгоистка, значит, и с тобой можно удобные отношения иметь — ты будешь прогибаться. Подруги будут уважать тебя: Ленка столько стерпела, молодец, сильная баба.

— Женщины слишком сильные пошли — в этом беда, — говорит он.

— ДА? — удивляюсь я.

***

— Я его не ревновала вообще. С ним все равно никто быть не сможет и терпеть его не будет. Сильнее меня там только одна — его жена. Только она может больше вынести и стерпеть, — говорит Сююмбике.

То есть возможность «стерпеть больше» мы называем силой, верно?

Интересно. А для меня так это как раз слабость. Такой торг, уговор с судьбой: я придавливаю себя за горло и притворяюсь, что ничего страшного не происходит (необязательно радуюсь), за это мне дают что-то, в чем мне удобно. За это я — жена. Что, серьезно? Мне это зачем?

***

— А ты хоть раз прогнись, — говорит моя сестра Марина, — ты удивишься.

***

— Милая, ты не обижайся, пожалуйста, но я бы при тебе тоже с дивана не вставала. Зачем? Ты же сама разрулишь мгновенно любой вопрос. Весло взяла и пошла — разгребать.

— Мам, ну не было денег, я что должна была делать-то?

— Гречку сварила, возле окна села и сказала: «Ох, беда-беда. Денег-то у нас нет совсем. И как же нам теперь жить? Ну, ты-то у меня сильный, я в тебя верю, ты справишься».

— И что? Месяц гречку есть?

— Месяц гречку есть.

***

— Эй, я в магазин. Что тебе купить?

— Ты знаешь, я хочу сосиски. Купи, пожалуйста, мне сосиски.

— ОК!

Я, через 15 минут, разбирая пакеты:

— А где сосиски?

— Какие сосиски?

***

— Понимаешь, ты ему не по зубам.

— Я не понимаю.

— Он тебя прогнуть не сможет.

— А зачем меня прогибать? Я и так за него. Я гибкая (а) и я за него (б), понимаешь, я непрогибаемо за него.

— Но ему ты должна… подчиниться.

— Это что, какая-то средневекова игра? Это шутка или что? Я почему должна ему подчиниться?

—… Ну ты же… женщина.

***

— Гуля, как там твоя сестра Радмила, замуж не вышла?

— Нет… Но у нее, по-моему… кто-то есть. Может быть, в этом году…

— Гуль, ты не расстраивайся, но сестра твоя вряд ли замуж выйдет. Она уже много слишком повидала, умеет сама о себе позаботиться и не станет дома терпеть какого-то козла.

— Ну, почему-же обязательно… козла? Может быть, она встретит любовь.

— Гуль.

Изображения: Саша Спи

В России по-прежнему не так много женщин, которые решаются начать свое дело. Зачастую это связано с непониманием со стороны семьи или стереотипами о том, что бизнес — сугубо мужское занятие. А иногда просто со страхом попробовать новое или не справиться.

Встретились с основательницами школы интимной гимнастики, веганского кафе, издательства, ювелирного бренда и узнали, как преодолеть неуверенность в своем начинании, извлечь прибыль из хобби и при этом находить время на себя и семью.

До кафе я работала IT-специалистом в Москве, как и предполагало мое образование. Потом решила вернуться в Казань и попробовать что-то новое. К тому времени я уже успела повидать мир благодаря путешествиям — это и помогло мне начать свое дело. Мне захотелось открыть веганское заведение в Казани, потому что я сама вегетарианка. Тогда вместе с Булатом Ибятовым и владельцем казанской кофейни «Диван» Ильдаром Габидуллиным мы нашли помещение в Старо-Татарской слободе и скинулись по смешной сумме — 30 000 рублей. Часть мебели Ильдар перенес из своего заведения, и в первое время я готовила сама, то есть все было в формате маленького стартапа. Помню, мы продавали хот-доги, и выручка после первого дня составила 700 рублей — очень радовались. По прошествии трех лет формат и меню кафе, конечно, изменились. Но страха, что люди не примут веганские блюда и нашу концепцию, у меня никогда не было. Все ведь в основном делается не ради денег и бизнеса, а чтобы занять себя и попробовать что-то новое, почувствовать пользу от этого. Возможно, значение имеет и возраст — когда ты молод, ничего не страшно, а уже после 30 говоришь себе: «Так, вот за это я не возьмусь».

У меня до сих пор есть сложности во взаимодействии с регулирующими органами: я не всегда знаю, что правильно, а что нет. Но на самом деле от их представителей можно получить понятные объяснения, как выяснилось во время их визитов в кафе. Перед тем, как начинать свое дело, нужно понять, какие у вас есть страхи: нехватка времени на семью, осуждение со стороны родственников, стрессовая финансовая ситуация. У меня ничего подобного не было — я в принципе могу обходиться минимальным количеством денег. Существуют два подхода, чтобы начать бизнес: либо с маленькой суммой средств и тогда становление будет проходить долго и медленно, либо с привлечением инвестиций сделать все классно сразу.

Нельзя разделять женщин и мужчин в бизнесе — в первую очередь значение имеет характер человека. Мне, например, суперсложно раздавать указания, повышать голос или говорить властно, особенно при общении с мужчинами. Но с появлением Vegan Day я немного изменилась. К примеру, теперь иногда мой молодой человек говорит: «Подожди, ты сейчас не на работе, давай помягче». Для меня всегда были отдушиной сторонние проекты, не связанные с кафе, но год назад я решила все схлопнуть и сконцентрироваться на заведении. Конечно, я могу уйти в отпуск или съездить куда-то, но когда ты не наемный работник, с этим сложнее. Труднее ухаживать за собой, ходить на йогу: раньше я работала до шести, а потом шла в музей и на занятия, а сейчас прихожу домой и падаю. Я думаю, нужно время, чтобы поставить бизнес на ноги: обычно от трех до семи лет, но уже сейчас многие задачи я могу спокойно делегировать.

В сфере бизнеса главное собранность вне зависимости от гендерной принадлежности. Посмотрите на мамочек в декрете, которые начинают печь капкейки, проводить какие-то курсы — иметь свое дело будучи женщиной несложно. Скорее нужно говорить о том, что в России в принципе не очень благоприятная среда для развития бизнеса: пока сама соберешь все нормативные документы, пока найдешь деньги. Мне повезло, что все мои поставщики из экзотичной веганской сферы тоже маленькие и поддерживают друг друга. Когда я прошу отсрочку платежа, они относятся с пониманием.

У меня в принципе мозг уже сфокусировался на экологии и веганстве, поэтому я не ищу дополнительное время на погружение в темы. В поездках смотрю много тематических фильмов и ютьюб-каналов. Возможно, это и не очень хорошо для меня: появляется некая зашоренность — развитие только в своем направлении. Так что стараюсь и читать, и рисовать и заниматься еще чем-то другим.

Когда я работала преподавателем, меня напрягали какие-то системные проблемы, связанные с профессией. Затем вышла в декретный отпуск, а после, как и многим, мне не хотелось возвращаться на прежнюю должность. При этом было понимание, что я совсем не домохозяйка по складу характера и сидеть на одном месте мне очень тяжело. С ювелирным искусством я познакомилась еще будучи беременной — занималась им как хобби наравне с гончарством и рисованием. После рождения ребенка осознала, что нужно переносить это дело из дома в мастерскую и регистрировать ИП — с тех пор прошло три года. Мне кажется, к бизнесу меня подтолкнуло соответствующее окружение: я вошла в сообщество людей с такими же интересами. Это случилось во время обучения в московской ювелирной школе: рядом были творческие люди. А вообще, у меня бухгалтерское образование, которое помогает с ведением бухучета.

Не могу сказать, что при создании бренда были какие-то чрезмерные сложности: оказалось, что все госструктуры Казани — вполне дружелюбные организации. Можно до посинения расспрашивать представителей налоговой о спорных моментах — никто не будет смотреть на тебя как на идиота. Мне кажется, вся сложность создается посредническими структурами, помогающими открыть ИП, зарегистрировать бренд, кассу и так далее. Я со страхом обратилась в регпалату, на первом этапе регистрации допустила ошибку, а мне позвонили, доходчиво все объяснили: «Ласточка моя, переделай так и вот так». Глаза боятся, а руки делают — это именно о микробизнесе.

Я все делаю сама — никакой команды у меня не было и нет: на мне продвижение, фотография, бухгалтерия, создание украшений, общение с госорганами. Кроме того, веду мастер-классы по ювелирному делу. Если на носу дизайнерский маркет, то за неделю в авральном режиме могу изготовить около 15 изделий. Конечно, я не зарабатываю миллионы, но быть наемным работником мне уже экономически невыгодно. Пока бизнес растет: вижу, что с каждым годом показатели становятся лучше. Но понимаю, что динамика может ухудшаться из-за сложной экономической ситуации в стране, когда для людей важнее выделять деньги на еду и бензин, а не на маленькие радости вроде ювелирки. Сейчас обдумываю, как расшириться и справиться с таким положением дел.

Близкие к моему желанию заниматься ювелирным делом относились либо нейтрально, либо полностью поддерживали. В семье сказали: «Лишь бы мозг не ела, делай, что хочешь». Среди родных я индикатор настроения: если счастлива мама, счастливы все. Помощь от них была больше психологическая и бытовая — они ездили со мной искать подходящее помещение, потому что я не разбираюсь в метражах. Муж успокаивал при необходимости, так как я немного невротик. Я люблю свои изделия как детей. И всегда расстраиваюсь от того, что в шоурумах половина изделий с АliExpress, часть еще откуда-то. Но в целом, есть ощущение — мои колечки узнаваемы. Для меня это крайне важно, потому что я делаю их в своем фирменном стиле: они подходят для ежедневной носки и для торжественных случаев.

Советую всем, кто хочет открыть свое дело, вне зависимости от пола — искать подходящую среду, перенимать чужой опыт. Для начала хотя бы пообщаться с потенциальными коллегами по цеху в тематических сообществах. Психологическая помощь тоже важна, потому что пробовать всегда страшно, а после просмотра примеров удачных бизнес-проектов отношение меняется. Я всегда говорю: «Оглянитесь вокруг, у вас наверняка масса знакомых с образованием в восемь классов, у которых в наличии несколько ресторанов». Они не умнее и не способнее, а просто смелее. Жизнь одна: лучше попробовать и споткнуться, чем никогда не решиться. Так я и подумала: «А что страшного может случиться, если я займусь бизнесом? Да ничего! Не получится, ну и что?»

Наши женщины крайне трудоспособные, настоящие многостаночницы, которые успевают делать все. Не хочу унижать мужчин, но это так. Какими бы прекрасными отцами ни были нынешние мужчины, у нас в головах все равно отложилось «я же мать», то есть нужно уделять внимание детям, работе и при этом стараться отлично выглядеть. По моим наблюдениям, большинству это удается. Даже люди, работающие в офисе, сейчас меня шокируют — они героини, потому что успевают прийти вовремя туда, откуда им до определенного часа нельзя уйти, затем отвести детей на секцию и приготовить ужин. Мне кажется, это сложнее, чем то, что делаю я. Ведь у меня гибкий график, подстроенный под себя: если мне не хочется брать заказы, не беру. Женская боязнь заниматься своим делом — больше ментальный заскок, возникающий из-за того, что их не всегда поддерживают в семье. Лично я таких мужчин не знаю, но девочки на моих мастер-классах рассказывают истории в духе: «Мне предложили повышение на работе, но муж сказал, что тогда я не смогу заниматься домашними делами». Не говоря уже о собственном бизнесе! Тут нужна даже не физическая поддержка, не чтобы за тебя открыли ИП, а моральная, когда ты слышишь: «Давай, попробуй, у тебя все получится». Это же такие простые слова.

Обычно у женщины все получается классно и масштабно, если проект задумывается не как бизнес — изначально у меня так и было. Раньше я работала директором нескольких радиостанций, но это мне надоело. Когда занимаешь такую должность, нужно делать продажи, что забирало у меня много энергии. Я уволилась, решила, что это не для меня. Какое-то время ничем не занималась — казалось бы, мечта многих женщин — чтобы зарабатывал мужчина, а ты не прилагала усилий. Но такое вообще не про меня и не про большинство женщин: времени становится много, а реализовываться хочется. Сколько я с женщинами разговаривала — каждая ищет себе применение, что-то свое. И вот в те периоды, когда я мучилась, будущий муж сказал мне заниматься тем, что хочется, тем, что приносит удовольствие и не концентрироваться на заработке. Это главная фраза, которую важно услышать каждой женщине.

Я с 19 лет занимаюсь интимной гимнастикой — эти навыки мне как раз и пригодились. Сначала проводила уроки дома, затем арендовала зал в разных помещениях, а после — первый офис на Касаткина: эти 90 квадратов по метражу переросли в нынешние 206. Я училась в КАИ на седьмом гуманитарном факультете, откуда тогда выпускали достойных специалистов с точки зрения продвижения. Такая база определенно дала мне огромное подспорье в моем деле, а вторым фактором стало большое желание помогать женщинам. Уже столько занимаюсь мышцами таза, и, казалось бы, тема узкая, но я все равно каждый раз открываю для себя очередных специалистов в области гинекологии и психологии. Они тем или иным образом помогают мне встроить эти новые знания в занятия в школе и получить еще более мощный результат.

Сейчас «Вагимагия» — самая большая онлайн-школа интимной гимнастики, помогающая укрепить мышцы тазового дна. Про нее уже написано более полутора тысяч отзывов — такая огромная работа множества людей во благо вагин и женских оргазмов.

Для меня важно соблюдать баланс: быть хорошей мамой, любить себя и уделять время мужу и компании — это основные сферы. В сутках только 24 часа, так что иногда приходится все делать параллельно: например, массаж лица и прослушивание аудиокниги для усваивания полезной информации. Планы расписаны по минутам — недавно пришлось завести помощницу, и моя продуктивность выросла. В самом начале и инстаграм вела, и занятия, и была в качестве прораба — контролировала ремонт, ездила за ламинатом и всем необходимым. Но все равно я считаю, что женщине тяжело тащить бизнес в одиночку, она становится жестче. Я это прочувствовала на себе. Но мне в любом случае помогает муж — за собой я оставила только творческую часть работы. В какой-то момент компания резко выросла, и мне стало сложно справляться, поэтому муж подсказывает, поддерживает. Женщина, которая занимается бизнесом, должна обладать особой осознанностью, чтобы не стать жесткой. Многие приписывают ей это качество из-за собранности и концентрированности, присущих владелицам своего дела, но все не так.

Надо позволять себе заниматься разными вещами: уделять время здоровью, самочувствию, пополнять знания. Работа — мое хобби, ребенок — моя радость. Я же всегда отстраиваю систему — у женщин часто бывает перекос в ту или иную сторону: либо они слишком уходят в материнство, отстраняются от мужа и работы, либо наоборот. Если я в какой-то день переработаю, то следующие два уделяю больше времени семье и дому. Для меня важен баланс, и я к нему стремлюсь. Не бывает такого, чтобы я сидела и тупила: мне слишком жалко время. Когда оно есть, предпочитаю погулять с мужем или подругой. Я постоянно придумываю разные штуки, которые помогают с пользой проводить время: к примеру, у нас с подругой свой маленький закрытый лингвистический клуб. Мы говорим на английском — так практикуется язык, и детям полезно слышать иностранную речь. У меня есть ютьюб-канал на русском, теперь я мечтаю завести такой же еще и на английском.

История издательства началась еще в 2012 году, когда мы выпустили первые две книги. На тот момент я не считала это дело бизнесом, даже не думала, что свяжу с проектом свою жизнь. Издательство было просто хобби на время декрета. Потом был второй декрет, к концу которого надо было определяться, выходить на прежнюю работу или продолжать серьезно заниматься изданием книг. Вместе с семьей мы решили, что мне стоит с головой погрузиться в издательское дело: с тех пор «Юлбасма» — основное приложение моей бизнес-активности.

Семь лет назад я выиграла грант на 300 000 рублей от Министерства экономики на развитие проекта. Процесс становления проходил в сложных условиях: надо было выплатить налоги, чтобы выполнить все заявленные ведомством условия. Мы искали способы реализовывать книги, потому что наш изначальный план — продавать их в дошкольных учреждениях, не состоялся. Тогда нам казалось, что это единственный вариант реализации изданий и выполнения обязательств перед Минэкономики. Затем мы поняли, что не стоит изобретать велосипед, и все эти инструменты для продажи книг, анализа аудитории, взаимодействия с читателями, давно отработаны, и стали учиться на ходу. Ездили на книжные фестивали, чтобы участвовать в образовательных программах и мастер-классах.

Многое по-прежнему приходится делать самой вместо того, чтобы делегировать обязанности. На какие-то позиции не можем найти подходящего кандидата, а еще нет того уровня маржинальности, чтобы нанимать отдельного специалиста. На должность пиарщика, водителя, бухгалтера, например. Поэтому внутри команды мы распределяем эти функции на тех, кто сможет лучше с ними справиться. В настоящее время мы не ставим себе целей, связанных с большой прибылью, а ориентируемся на показатели по изданным книгам. Пришли к пониманию, что если есть хорошая идея, то на нее найдется финансирование. Помимо выручки от продаж, можно пользоваться и краудфандингом. Сейчас несколько наших книг профинансировали инвесторы, причем это не спонсорские деньги в формате «выразил социальную ответственность и подарил». Средства вернутся им с маржой после реализации изданий. Также мы думаем над расширением штата и запуском еще нескольких проектов. Мы полностью окупаем себя, платим зарплаты и находим средства на издание книг.

Больше всего я горжусь тем, что мы научились превращать выпуск изданий в настоящее событие. Так было с последними тремя книгами — их выход сопровождался чтениями отрывков на озере Кабан, выставкой детских иллюстраций или показом спектакля, лежащего в основе сюжета. Например, когда вышла книга с рецептами, по ней сняли короткий документальный анимационный фильм, и его показывали в Москве. Он до сих пор участвует в конкурсах, поэтому мы не можем его выложить в свободный доступ. Кроме того, наши книги заказывают за рубежом: мы отправляли их в Канаду, Америку, Австралию, Латвию, Финляндию. Раньше выпускали по четыре издания в год, а в первом полугодии 2019-го планируем издать уже десять экземпляров.

Самое сложно для женщины — жонглировать шарами, которым можно дать условные обозначения «семья», «дети», «образование», «бизнес», и при этом не уронить ни один из них. После рождения детей, открывается какая-то новая энергия — меняется отношение к собственному времени и его ценности. Когда осознаешь, что время — сокровище, перестаешь бесцельно его тратить на ненужное, находишь способы совместить занятия.

А еще все зависит от характера — некоторые женщины гармонично чувствуют себя в роли домохозяек. Но если есть желание заниматься и бизнесом тоже, то это, конечно, возможно. Свое дело — процесс, из которого нельзя выпасть: иногда сложно позволить себе просто взять и куда-то уехать. Нужно всегда быть погруженной в работу. Понятно, что женщине удобнее быть учителем, дизайнером, художником, потому что эти профессии помогают и самореализовываться, и свободно планировать свое время. А бизнес подразумевает постоянную ответственность и определенный склад характера. К тому же, мужчина должен принять такой формат деятельности жены, что случается далеко не всегда и становится еще одной причиной небольшого количества женщин в бизнесе.

Фото: Кирилл Михайлов

О премьерах в театрах имени Камала или Тинчурина знают все, кто вечеринкам в выходные предпочитает визиты по местам культуры. Однако татарские спектакли, покоряющие российских критиков, появляются не только в столице республики, но и за ее пределами. Часть из них поставили еще совсем молодые театралы.

Enter отобрал пять постановок режиссеров не старше 35 лет из Казани и не только, которые не боятся экспериментировать, собирают множество наград и при этом обращаются к национальной тематике.

Где смотреть: Набережночелнинский государственный театр кукол

Несмотря на то, что главные герои на сцене — куклы, назвать постановку детской никак нельзя. В основе спектакля татарское народное сказание о проклятых за детские шалости собственной матерью братьях Сак и Сок. Семилетние близнецы превратились в птиц и были обречены на жизнь в дремучем лесу. Легенду для театральной сцены адаптировал 31-летний режиссер Ильгиз Зайниев. В его интерпретации под софитами появляются куклы в образе Габдуллы Тукая, поэтессы Йолдыз Миннуллиной и даже падшего ангела из новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса. Сам режиссер говорит, что главное в сюжете не сам миф о проклятых братьях, а сопутствующие темы. В итоге перед зрителями разворачивается непростая история о любви, одиночестве, морали, отношениях взрослых и ребенка.

Три номинации на «Золотую маску» — «Лучший спектакль театра кукол», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа художника»

В постановке использован татарский баит (жанр поэзии, — прим. Enter), стихи современных авторов и тексты, написанные самим режиссером Ильгизом Зайниевым. Это очень трогательный спектакль, рассказывающий об одиночестве. Сама история из легенды «Сак Сок» довольна странная: ее нужно воспринимать метафорически, и режиссер дает свой ответ на загадки сказания. Все действие происходит в театре кукол, где не существует невозможного и фантазия художника не ограничена, потому что работать приходится не с живыми актерами.

Где смотреть: 27 февраля в ТЮЗе им. Г. Кариева

На постановку, отмеченную отзывами российских (и не только) театроведов, творческое объединение «Алиф» потратило 47 тысяч рублей. Тем не менее, спектакль стал событием и в Татарстане, и за его пределами. Он возник как реакция на ситуацию с татарским языком: на аскетичной по количеству атрибутов сцене, танцовщик Нурбек Батулла изображает буквы арабского алфавита. Их татары использовали до 1927 года. Некоммерческий проект создали сам Нурбек, который сейчас работает хореографом в театре им. Г. Кариева, главный режиссер Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов и хореограф Марсель Нуриев. Музыкальное сопровождение проработал композитор, один из основателей творческого объединения «Калеб» Эльмир Низамов. Постановку называют одой родному языку, который в последние годы переживает не лучшие времена. Спектакль идет на разных площадках, анонсы появляются во «ВКонтакте».

Три номинации на «Золотую маску»: «Лучший спектакль в современном танце», «Лучшая работа балетмейстера/хореографа», «Лучшая мужская роль». В последней номинации победил Нурбек Батулла

«Алиф» поднимает очень важную, животрепещущую тему — проблему языковой идентификации людей и вопросы, связанные с утратой языка. Татарский на протяжении XX века дважды менял алфавит: переходил с арабицы на латиницу и с латиницы на кириллицу. Все это находит отражение в форме современного танца. Одному человеку — танцору Нурбеку Батулле удается удерживать внимание зрителей на протяжении всей постановки. Это отметило и жюри театральной премии «Золотая маска», которое присудило ему главную театральную премию страны. У Нурбека есть и харизма, и хореографический талант, и пластика, а дополняет это режиссерские, художественные и пространственные решения.

Где смотреть: Театр имени Г. Камала

За инсценировку классики по произведению Гаяза Исхаки взялся выпускник ГИТИСа 27-летний Айдар Заббаров. Убрав нравоучительный подтекст, он превратил историю о молодом священнослужителе Халиме одновременно в драму и в комедию: местами лиричную, смешную и психологичную. Постановка пронизана интересными театральными решениями: и этюдный метод, и щедрое наполнение аллюзиями и метафорами, и синтез диалогов с мыслью автора. Работы режиссера критики называют новым словом в татарском театре, который пока не так часто пускается в эксперименты и более вольные интерпретации классических произведений национальных авторов.

Шесть номинаций на «Золотую маску»: «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль», «Работа художника», «Работа художника по свету»

На самом деле, пьеса Гаяза Исхаки не так интересна, как его проза: еще в начале века режиссер Ренат Аюпов пытался ставить спектакли по рассказам писателя. Это кладезь татарской литературы, и она из-за различных обстоятельств была оторвана от народа семь с лишним лет. А вернулась вот таким образом — через театр. Сегодня происходит переосмысление тем и идей автора, они органично встраиваются в современность. Татарский театр не привык иметь дело с прозой, а если и обращается к ней, то, как правило, все делается в формате инсценировок. В этой же постановке в основном использовался авторский текст, а работа с актерами происходила этюдными методом.

Где смотреть: Творческая лаборатория «Угол»

О страшных годах сталинского террора говорить непросто, а показывать — еще сложнее. Тяжелый, но важный спектакль ставить в пространстве «Угла» взялся московский режиссер Дмитрий Акриш. В полутьме зала через зрителей проходят истории людей разных профессий, социального статуса, увлечений и возраста, объединенных одной бедой — репрессии. Иногда местами с обвиняемыми меняются и сами палачи, и кажется, что череда казней и пыток настолько же бессмысленна, насколько беспощадна. Постановка базируется на романе Ибрагима Салахова «Черная Колыма», идейный вдохновитель и переводчик на татарский — Радиф Кашапов.

Спектакль удивителен тем, что румынский по происхождению режиссер обратился к теме сталинских репрессий, которые касаются именно национальной интеллигенции. За основу взят текст Ибрагима Салахова, а само решение татарских мотивов в театральной обработке выглядит совершенно по-европейски. Это абсолютная трагедия всего советского народа, и татары так же сильно пострадали во время зачисток. Суть в том, что дела давно ушедших дней поднимаются сейчас и получают новые трактовки и отображения через какие-то пластические, музыкальные ходы, придуманные режиссером.

Где смотреть: Альметьевский драматический театр

Один из известных романов Стивена Кинга «Мизери» внезапно решили адаптировать под театральную сцену в Альметьевске. Молодой режиссер из Уфы Ильшат Мухутдинов заложил в основу постановки тему человеческой одержимости. По сюжету популярный писатель Пол Шелдон после аварии попадает в дом к бывшей медсестре и его давней поклоннице Энни Уилкес. Несмотря на то, что больной идет на поправку, женщина не готова отпускать его за пределы своего жилища. Название спектакля — отсылка к религиозному персонажу Азраилу — ангелу смерти, в переносном значении слово употребляется как «мучитель» или «живодер».

Стивен Кинг — автор хорроров и ужасов, безусловно, сам по себе коммерческая история. Любопытно, как режиссер Ильшат Мухутдинов использует его творчество, не пытаясь изменить органику существования татарских актеров, а, наоборот, расширяет палитру их выразительных средств. Он дает им новый материал для опыта, а постановка вскрывает те метафорические пласты, о которых не догадывается сам автор.

Фото: Салават Камалетдинов, Булат Рахимов, Александр Герасимов, Сергей Котов, «Татар-информ»

Национальный театр почти ни у кого не ассоциируется с экспериментами и перфомансами: как правило, местные режиссеры предпочитают классику, обходясь без смелых интерпретаций. Однако в прошлом году хореограф и балетмейстер из Казани Нурбек Батулла получил «Золотую маску» именно за участие в экспериментальной постановке «Алиф». Весь бюджет спектакля составил 47 тысяч рублей.

Enter поговорил с обладателем самой престижной театральной премии страны, хореографом ТГТЮЗ им. Г. Кариева Нурбеком Батуллой о татарском консерватизме, внутренних страхах и чрезмерном влиянии европейской культуры.

— В вашей семье есть легенда о том, как вы выбрали профессию: якобы в пять лет выбежали на сцену и начали танцевать. Откуда в вас эта хореографическая жилка, если ваш отец Рабит Батулла, режиссер, драматург и сценарист, не совсем связан с этой областью?

— Отец по первому образованию — актер, поэтому как человеку этой профессии, ему приходилось танцевать. Еще здесь сказывается семейный характер, наша психофизика — мы активные, импульсивные, «взрывные» люди.

— А при каких обстоятельствах и на какую сцену вы выбежали?

— Сейчас трудно сказать: возможно, это была филармония, а может и театр имени Г. Камала. Я даже не уверен, что действительно сам все помню, ведь родители часто рассказывали эту историю — воспоминание могло возникнуть таким образом. Нам лет десять назад присылали фотографию: там я маленький стою на сцене, а позади большой ансамбль, исполняющий крымско-татарский танец. Я влез в самую гущу, и родители испугались, что меня могут задавить — артисты очень активно плясали. Но все обошлось.

— Также вы говорили, что с самого начала карьеры хотели получить творческую независимость от славы отца. Удалось?

— Все-таки подобные вещи имеют особенно сильное влияние. И мне сложно оценить, хорошо это или плохо — я просто не знаю, как могло быть по-другому.

— Вы учились в Петербурге сначала на балетмейстера, а затем на актера театра и кино. Какое впечатление на вас произвел татарский театр после возвращения в Казань, когда уже есть с чем сравнивать?

— Я часто приезжал домой на каникулы будучи студентом. И тут довольно странная история: как-то я пошел на спектакль в театр Камала, и у меня возникло двоякое ощущение — с одной стороны, это совсем не то, чему нас учат и к чему уже начал привыкать мой глаз, а с другой — все происходящее цепляло. До сих пор не могу сказать правду, потому что сам не знаю — включается ли при просмотре спектакля сентиментальность, потому что все так мило и на родном татарском, или действительно на сцене творится какая-то магия.

Вижу, что местные артисты играют в плохом смысле — в нашей мастерской это слово было ругательством, нас учили не играть, а проживать. Но я же знакомство с театром начал именно с татарского, поэтому здесь, возможно, срабатывают психология и субъективное восприятие. В Казань я вернулся три года назад, и такая сентиментальщина во время визита в театр случается со мной все реже. Это как носить привычные шерстяные носки, грубо говоря.

— Но у вас возник какой-то резкий диссонанс, когда вы сравнивали как там и как здесь?

— Надо отметить, что в Казани татарские театры очень разные. Про некоторые театры Петербурга можно сказать «мертвые с точки зрения искусства» — там играют, а не существуют в роли. Статус культурной столицы еще ни о чем не говорит, но вместе с тем в Питере огромное количество классных трупп и творческих объединений — вот про них я расскажу. Первые мысли и ощущения после того, как увидишь их постановки: «Так нельзя делать! Что творят эти ребята на сцене?» Я просто никогда не видел такого: артисты кричали, как мне тогда казалось, на грани с патологией или радовались до неистовства.

Границы раздвинулись — в первое время с этим чувством нужно работать, задавать себе вопросы в духе «а почему мой внутренний цензор думает, что так нельзя? Меня цепляет? Да. Тогда почему я все еще отвергаю увиденное?» Я плачу, в следующую секунду смеюсь, а потом мысль о том, что так не делается понемногу уходит. Начинаешь прорабатывать ситуацию сам с собой. И все это вкупе с занятиями по истории театра — на самой первой паре педагог нам сказал: «Зрители правы, когда говорят, что вот эта постановка — не Чехов и не Шекспир. И они считают, что так играть “Три сестры” нельзя. Все правильно: это действительно не Островский и не Толстой, а Бутусов, Эренбург, Додин». То есть он сразу обозначил, что спектакль — это не драматург, а режиссер; и драматург — не про постановку, а про литературу. Если тебе нужен Чехов, то ты берешь его книгу с полки и читаешь без посредников, а если пришел на Бутусова, то прими его и тот факт, что он человек, живущий в XX или XXI веке. Исходя из этого, современный режиссер пропускает материал через себя и выдает в переосмысленном виде.

— Возможна ли у нас такая вольная интерпретация татарской классики? Все-таки национальный театр пока больше ассоциируется с консерватизмом.

— Если ты можешь сделать так, чтобы «Три сестры» начали существовать на сцене, как жили бы в XIX веке, и я буду в это верить, то пожалуйста. Или делаешь по-другому, но тебе по-прежнему верят — тоже хорошо. Главное в театре — энергия: если ее нет, то можно хоть сто раз ставить спектакль, не отступая от оригинала, а искры все равно не будет ни на сцене, ни в зале. В итоге не состоится никакой энергетический обмен. В нашем театре есть интерпретации, они появляются. Мне очень понравилась постановка Айдара Заббарова «Тормышмы бу?» («И это жизнь?»). Опять-таки включился сентиментальный момент, который проявлялся все реже, а вот Айдару удалось до него как-то достучаться. В визуальном плане спектакль сделан необычно. Хороший пример, когда классика по Гаязу Исхаки поставлена живо, ей веришь, постановка заставляет тебя думать, плакать, она еще долго живет в тебе. Для меня это показатель, а все остальное просто дело вкуса.

— Насколько наш зритель вообще готов к восприятию экспериментальных постановок в местных театрах?

— Я об этом даже не размышляю, потому что в противном случае становишься заложником иллюзий. Режиссеры из Санкт-Петербурга, о которых я говорил, своим искусством помогли мне преодолеть психологическую проблему. Может то, что я увидел и было для меня слишком смело, но они же не думали: «Приедет мальчик из Казани, который раньше видел лишь татарский театр и не поймет показанное». Если бы они опирались только на мнение зрителей, то ничего подобного не сделали.

Иногда мне кажется, что некоторые воспринимают отношение молодых режиссеров к зрителям как пренебрежительное, потому что своими экспериментами заставляют их поломать голову. Но все наоборот: мы, то есть те, кто хочет сделать все по-другому, больше верим в людей. Я жду, что они поймут. Пусть такие постановки и не станут кассовыми — ну и что? Может они и не должны быть таковыми, зато кто-то лет через пять поставит востребованный спектакль на основе тех находок, которые были не поняты сейчас. Тут каждый художник выбирает сам. То, что сделал Айдар, не совсем эксперимент, в принципе это просто хороший спектакль, но там найдена золотая середина между тем и другим. Лично я сторонник более радикальных решений, возможно, они мне пока и не удаются, но пробовать тоже важно. Здорово, что со спектакля «Тормышмы бу?» в театре Камала не встал и не ушел ни один зритель старше 45, а таких рядом со мной было много. Это большой показатель, победа.

— Получается, иногда своего зрителя надо воспитывать?

— Необходим выбор: пусть будут удачные экспериментальные постановки и неудачные, пусть существуют классические спектакли. Зритель сам выберет, что подходит именно ему. Пока получается, что мы выбираем за него и не даем вариативности — вот такой парадокс. Те, кто думают о зрителях, наоборот, лишают их свободы.

— Вы рассказывали о постановке 27-летнего режиссера Айдара Заббарова. Можно ли говорить, что сейчас в республике появилось поколение молодых татарских театралов?

— Пока получится небольшой список имен, но ничего страшного. Думаю, это только начало, и если не будет подножек со стороны власти, например, а все продолжится как началось, то волна будет нарастать. К ней можно смело отнести и Айдара, и Туфана Имамутдинова (режиссер постановки «Алиф», — прим. Enter), и еще, как ни странно, я бы добавил сюда якутского режиссера Сергея Потапова. Якуты те же самые тюрки, это наши корни, о которых все, кстати, забывают. Он там вырос и сохранил в себе и своем творчестве то, что мы потеряли. К тому же со стороны всегда виднее: мы живем здесь, в Татарстане, и находимся во власти иллюзий, потому что нам кажется — татарский театр хорош, а критики почему-то его не замечают. Но вот приходит сторонний человек вроде Сергея Потапова и говорит: «У вас ничего особенного не происходит, давайте по-другому попробуем».

— А как на самом деле?

— На самом деле проблема в нас — мы просто не очень смелые.

— Это черта народа — татарский консерватизм?

— И народа, и страны в целом. Российский театр по сравнению с европейским не особо ушел вперед. У нашего национального общие проблемы с театрами из столиц и регионов. Недавно я созванивался с режиссером из Питера и пытался в двух словах ему объяснить: «У российского актера 99 проблем, а у артиста с татарстанской пропиской — 101». Те же самые сложности, и к ним добавляются национальные и религиозные стереотипы: получается, плюс две проблемы, а не пятьсот — разница в итоге небольшая. Мы живем в одной стране, и вся повестка взаимосвязана: политическая ситуация, наши доходы. Я помню годы, когда в России у большинства была нормальная зарплата и это ощущалось — расслабились люди: чаще улыбались на улице, реже грубили в очередях в магазинах. Казалось бы такая ерунда — разница в несколько тысяч.

— Наверное, больше и в театр ходили?

— Думаю, да, это тоже взаимосвязано: если ты концы с концами не сводишь, то тебе точно не до театра. Нужно кредит закрыть, «бомбить», у тебя просто нет свободной энергии для чего-то другого. Речь и о зрителе, и об актере — мы одно и то же, просто называемся по-разному. У артистов в такие периоды остается чуть меньше сил на творчество.

— Получается, неправильно говорить будто театр в регионах отстает от столичных, скорее, в целом, российский отстает от мира? Чего нам не хватает?