Автор: Алсу Гусманова

Редакция Enter составила инструкцию, рассказывающую как организовать образцовую вечеринку с национальным оттенком. Предлагаем отбросить все стереотипы о типичных китчевых вечерах, о которых мы уже писали, и следовать всем указанным пунктам. Повторять в домашних условиях — обязательно.

Что надеть: триколор в облике и дресс-код для гостей

Установить хотя бы минимальный дресс-код для гостей — отличная идея. Конечно, танцевать или участвовать в конкурсах в любимом свитере размера «от ХL до плюс бесконечности» очень удобно, но эстетизм важен во всем. А так как вечер тематический, то нужно подобрать колоритный наряд. Приоритетные цвета одежды: зеленый, белый и красный. Самый распространенный триколор в Татарстане — как раз идеальное цветовое решение в одежде. Можно поэкспериментировать и попытаться совместить все три оттенка, чтобы точно напоминать республиканский флаг, но крайности излишни.

Помогут с поиском нужного образа вещи от местных дизайнеров: Alsu Gilmi, Шag.shop, Imani mania, Rezeda Suleyman. Для гостей, гардероб которых скуден на эти цвета, есть альтернатива — прикупить брошку с национальным орнаментом. Таких предложений много: к примеру, можно выбрать из аксессуаров от Резеды Аглиулловой или носить под сердцем пины с башней Сююмбике от Pinspace. Кроме того, уместно будет смотреться шарф с принтами, созданный брендом Татарча casual. Если упрощать участникам вечеринки задачу, то в качестве необходимого аксессуара рекомендуем простую ленту той самой цветовой гаммы. Но это условие только для ленивых гостей.

Музыка: никакой эстрады и разножанровость

Тон вечеринке задает правильно подобранный плейлист. Так как вечеринка тематическая, кружиться в танце с летающими локонами под Ивана Дорна не получится. Но в Татарстане есть локальные артисты, чьи треки могут побороться за место в вашем сердце и плейлисте с украинским исполнителем. Said Olur, который экспериментирует со звуком, ориентируясь на западные тенденции, тому пример. Или ненавязчивая музыка от локального дуэта Djinn City, отлично звучащая фоном на любом приятном вечере.

Развлечения: познавательные настолки и альтернатива «Мафии»

Чтобы друзья обсуждали ваш вечер не меньше, чем ситуацию с Хаски и IC3PEAK, необходимо детально продумать развлекательную часть. Настольные игры и вечеринка — всегда беспроигрышная комбинация, например. Чтобы не отходить от общей тематики, предлагаем вместо уже приевшегося «Манчкина» обратить внимание на настолки с национальным уклоном. В Казани уже давно изобрели татарскую «Мафию»: игра «Хади Такташ» почти аналогична ей по правилам. Только вместо привычных персонажей там встречаются еще Шурале с Су анасы — герои сказок Габдуллы Тукая.

Если кроме «эйе» («да», — прим. Enter) и «юк» («нет», — прим. Enter), вы ничего из татарского не знаете, а хотели бы, сыграйте в «Хәрәкәт». Это первая настолка на татарском, чем-то похожая на «Шляпу»: до финиша дойдет тот, кто доходчивее всего устно или жестами объяснит нужное слово. Или тот, кому в партнеры достанется самый сообразительный человек в компании. Кроме того, на выбор есть познавательная игра «Расцвет Волжской Булгарии», которая поможет лучше узнать историю 9-13 веков. А разобраться с современными символами Татарстана можно с помощью «Милли Хәзинә»: победит участник, лучше всех знакомый с культурой, кухней, гербами и флагами региона. Во «ВКонтакте» даже существует группа любителей татарских настольных игр, куда можно обратиться за советом и не прогадать с вариантами. Свои контакты создатели настолок указали и в Instagram.

Также можно использовать уже классические игры, добавив в них немного идентичности. Например, загадать игрокам известную личность или персонажа, но по нашим правилам она должна быть из Татарстана. Варианты: близняшки, Зилант, «Аигел», Минтимер Шаймиев.

Стол: вдохновляемся Азией и экспериментируем с начинками

Кормить гостей в соответствие с меню татарских ресторанах не лучшая идея. Хотя бы потому, что многие традиционные блюда в республике — кошмар диетолога и часы отработки в спортзале. Зато можно составить угощение из их лайт-версии. В качестве закуски подойдут канапе с кониной, гусем или любым вяленым мясом и овощами. В дань традициям готовим мини-очпочмаки, экспериментируя с начинками. Классическое наполнение «картошка-мясо» разбавляем сочетаниями вроде «тыква-руккола», «грибы» или «сыр и зелень» — друзья-вегетарианцы оценят.

После бума фошных сложно найти казанца, который ни разу не пробовал фо-бо или нэмы. Пока вьетнамская кухня все еще продолжает набирать адептов, надо этим пользоваться. Одно из самых популярных блюд в Азии — спринг-роллы, а в Татарстане — губадия. Чтобы подружить две кухни, предлагаем завернуть в рисовый блин корт, изюм, яйца и рис: насколько удачным получится эксперимент, в теории судить сложно.

Когда закуски получат заслуженные комплименты, можно удивить приглашенных горячим. Продолжая азиатскую тематику, смешиваем два рецепта: татарские «пельмени для жениха» и китайские димсамы. От первых оставляем содержание, от вторых — форму. Или наоборот: лепим небольшие пельмени, наполняя их креветками, свининой, капустой или фруктами. Само собой, не смешивая все перечисленное.

Из напитков можно предложить гостям коктейль на основе кумыса — кроме молочного напитка в составе шпинат и огурцы. Менее экзотичный и куда более крепкий лонгрид получится из «Бугульмы». В той же «Соли», например, есть шот из колы и бальзама. Удивительно, но: также неплохо с бестселлером местных баров сочетается сывороточный напиток.

Оформление квартиры: реверанс Востоку и немного неона

Считается, что восточные народы любят все яркое и светящееся, но превращать свою квартиру в убежище падишаха с позолотой и лепниной повсюду — не обязательно. И даже нежелательно. Можно вспомнить, как выглядят классные вечеринки в 2018-м: приглушенный свет и немного неона или вспомнить визуальные эффекты от казанских медиахудожников Watch Me. В Казани десятки магазинов, продающих светодиодное оборудование. Более приятный вариант для бюджета — зайти на «Авито» и набрать в поиске «гибкий неон»: есть предложения не дороже 200 рублей. Если развесить их по стенам или даже создать из этого инсталляцию, то получится красиво и необычно. Загадочный полумрак придаст квартире рассеиватель для светильников, который стоит от 200 рублей. А если нанести на лампу тонкий слой краски (лучше фиолетовой), то комната и вовсе станет похожа на концептуальное пространство.

Колорита в обстановку добавят расшитые покрывала, но все хорошо в меру — если украшать зал таким образом, то достаточно одной накидки на стол или диван. В поиске таковых помогут магазины на Московской: там продаются и специфичные детали интерьера, и ароматические палочки, и еще куча вещей в нужном стиле. Также можно разбросать по квартире небольшие подушки ярких расцветок, которые можно использовать и вместо стульев, как принято в восточной культуре. Особенно, если в вашей квартире правят минимализм и дефицит мебели. Для создания атмосферы перед приходом гостей уместно зажечь благовония — только не переборщите.

Изображения: Саша Спи

На выходных прошло сразу два юбилея: ЦСК «Смена» отметил пятилетие, а в его здании состоялся десятый Книжный фестиваль. На площадке собрались десятки издательств со всей страны и сотни любителей качественной литературы. Для них организовали мастер-классы и лекции от спикеров на самые разные темы.

«Смена» — любимое место: и магазин, и кофейня, и выставочное пространство, поэтому пользуясь случаем поздравляю ребят с двумя юбилеями. Про Книжный фестиваль знаю давно, и пришла посмотреть книги со скидками в подарок друзьям на дни рождения, которые пройдут в декабре. Планирую здесь хорошо закупиться, тем более у всех совершенно разные вкусы и интересы: от моды до политики и истории. Еще хочу присмотреть детские книги для ребенка подруги из серии скандинавского писателя про фермера и его котика. Все родители их хвалят и там классные иллюстрации.

Мне самой нравится издательство Ad Marginem, а еще увидела тут Strelka Press, чьи книги у меня тоже есть — позже к ним подойду. В основном предпочитаю нон-фикшн. У меня всегда куча книг, которые нужно прочесть, поэтому постараюсь в этот раз себя сдерживать — дома целая «пробка» из изданий, и это на меня сильно психологически давит. Буду просто ходить и знакомиться с новинками. Наверное, самая популярная и интересующая всех тема в научно-популярной литературе — устройство головного мозга. Меня она тоже волнует. Люблю изучать книги по психологии, а в последнее время мне также интересна сексология и культурные феномены, связанные с отношениями людей. То есть даже не в разрезе психологии, а культурном, например: «Как относиться к браку?»

Я сама недавно вышла замуж, и как раз прочла классную книгу американского психотерапевта. В ней шла речь о браке и о том, как он менялся со временем в разных культурах. Автор предлагает совсем новую терминологию для заключения брачных контрактов. У меня вообще часто меняются книжные пристрастия в зависимости от места, в котором я работаю на данный момент. В настоящее время это что-то связанное с маркетингом, кроме того, увлекаюсь дизайном, декораторским искусством, поэтому читаю и о них.

Раньше я работал главным художником Татарского книжного издательства и оформил более 500 изданий, поэтому мне интересно оценить качество книг, выпущенных в последние годы. Когда мы только-только начинали оформлять книги, иллюстрации к ним в основном делались вручную, шрифты тоже писали своими руками — компьютеров тогда не было. Предстояло через шрифт передать образ: художник должен был все прочувствовать. А нынче наносится много готовых шрифтов, иллюстрации рисуют на планшете и нет живого обаяния: техницизм и мертвечина. Книги, которые сделаны мастерами вручную, сразу отличаются — они туда сердце вложили, душу.

Сам я сейчас в основном читаю мемуары аксакалов из моего поколения, которые работали в разных сферах, многих из них уже нет в живых. В свое время я прочитал всего Тукая — оформлял станцию его имени в казанском метрополитене. А про фестиваль я узнал в интернете. «Смене», которая его проводит, уже пять лет — каждый раз прихожу сюда и что-нибудь покупаю. В прошлый раз приобрел книгу Маркиза де-Кюстина о его путешествии в Россию — это здоровый фолиант с комментариями. Сейчас осмотрюсь и поищу, чем еще пополнить свою библиотеку.

Моя жена из Казани, и мы приехали сюда, чтобы сделать мне операцию на колено, как бы странно это ни звучало. Кроме того, здесь живут все наши родственники и у нас есть традиция отмечать Новый год в столице Татарстана. Мы решили приехать пораньше — неинтересная подробность — завтра как раз будет операция и я буду лежать три дня, порвал неудачно связки. Как только попали в Казань, сразу зашли на сайты Enter и «Инде» — посмотреть, что происходит в городе. Таким образом узнали про Книжный. Уже приобрели книгу Марии Степановой «Памяти памяти», мне ее рекомендовали. А еще она стала победителем премии «Большая книга». Также мы купили детские книжки, еще хотел найти новую книгу Мишеля Пастуро «Красный цвет», но ее не привезли на фестиваль. А еще мы хорошо дружим с Ромой Бордуновым, и у него как раз вышла книга в издательстве Individuum.

На днях я прочел произведение педиатра Федора Катасонова. Он занимается доказательной медициной — для меня это новый вид знаний. Я редко бываю в больницах, не очень люблю их атмосферу, и он все это правильно критикует, дает практические советы. Обо всем рассказывает с юмором, тонко, огромная часть текста отведена под прививки — советую прочитать книгу Катасонова противникам вакцинации. Несмотря на то, что один из подзаголовков книги назван «Нетревожный подход к ребенку», я стал еще больше переживать. Особенно после главы о прививках, потому что мы еще не все сделали, нервничаю. Будьте готовы, если возьметесь за эту книгу. Сначала там все не тревожно и легко, а под конец впадаешь в состояние беспокойства.

Также я занимаюсь пабликом «Страдающее средневековье»: недавно у нас вышла книга с аналогичным названием, она получила премию «Просветитель». Я теперь много знаю про то, как сложно издать книгу в России, сколько времени занимают переписки в чате, встречи, утверждение обложки. Нужно пройти все эти этапы, чтобы том оказался на полке магазина. Если книгу издадут, то это будет успех.

Я, кстати, сравнил цены на книги на фестивале с магазинными. Разница оказалась несущественной, но здорово, когда все просто собираются в одном месте. Можно подойти к прилавку издательства и обсудить что-то с человеком, который его представляет — они все прочитали и могут подсказать. В этом огромная ценность подобных событий. В Москве, например, на таких ярмарках собираются толпы людей, и я всегда сомневаюсь, идти или нет. Только потому, что тебя просто могут задавить. Классно, что бумажные книги все еще интересуют людей и находят своего читателя.

Раньше в Казани на Вишневского был магазин «Академкнига», теперь его нет и мы испытываем некий литературный голод. «Смена» же просто заняла свободную интеллектуальную нишу. До существования ЦСК я надеялась, что Дом Аксенова будет развиваться в похожем же направлении, но он этим путем не пошел. А потом как раз появился Центр современной культуры и покрыл потребность.

Возможно, Книжные фестивали не интересны большой массе людей, но для интеллигенции Казани — всегда долгожданное событие. Сейчас я реже выбираюсь на культурные мероприятия, но недавно, например, ходила на лекцию по creative writing.

Сюда меня привело желание посмотреть книжные новинки, связанные с философией, литературоведением, геополитикой, этнографией: самый широкий спектр гуманитарных наук. Также это возможность встретиться с друзьями и знакомыми, многих уже увидела. Больше всего читаю тех, с кем лично знакома, их же и рецензирую — это занимает все мое свободное время. Из последнего прочитанного меня больше всего потряс роман Вадима Месяца «Искушение архангела Гройса».

«Смена» — практически единственное место в Казани, где можно приобрести немассовые книги. Ну и «Штаб» еще. Я переехала в Казань из Уфы — у нас ничего похожего на Центр современной культуры нет. Сейчас я смотрела на прилавке произведения Шаламова, а еще хотела купить книги по философии. Предпочитаю читать классику ХХ века, а на книжный своп от Enter принесла тома Довлатова и философские размышления Ричарда Баха. Кстати, всегда интересно читать мысли писателей о философии. К примеру, у Марка Твена тоже есть подобные труды.

Также думала взять Мариам Петросян «Дом, в котором…» в бумажном варианте, так как читала ее в электронном виде с телефона. Я даже не делала уроки, чтобы поскорее ее дочитать.

В Telegram есть бот Flibusta Book — это не реклама, кстати. В общем, это очень удобно: пишем название книги, и если она есть, то можно тут же приступить к чтению. Там довольно большая электронная библиотека, в которой я нашла произведение «Белое на черном», оно мне очень понравилось. Недавно наткнулась на статью о разнице между электронной и бумажной книгой: последняя дарит приятные тактильные ощущения, а написанное воспринимается читателем как нечто более личное. Отличие все-таки чувствуется, потому я и здесь, на Книжном фестивале «Смены».

Меня больше всего привлекает детская литература и мастер-классы — я пришла на фестиваль с дочкой. Здесь богатый выбор, мы уже все просмотрели: здорово, что есть книги, которые не найти в других местах. Меня устраивает ассортимент книг для детей, их в Казани достаточно. У нас дома довольно обширная библиотека, а здесь ее можно пополнить еще больше. Очень хорошо, что появилась татарская детская литература — я имею в виду издательство «Юлбасма». У них красивые иллюстрации. Их издания — просто хит в нашем доме, так как у нас смешанная семья: дочь интересуется и татарским, и русским языками. Мне нравится то, как они оформляют книги с эстетической точки зрения. Для меня это важно, потому что я архитектор — хочется, чтобы дома были приятные глазу вещи.

Я читаю не очень много, в основном классику и статьи, в большинстве своем касающиеся моей профессии. Сейчас читаю «Источник» Айн Рэнд, но это, наверное, такая литературная попса, что я никого не удивлю своим выбором. Скорее всего, только я ее и не прочла — решила исправиться. Если сравнить с Москвой, то у нас не так много культурных событий, пока все это находится на стадии развития. Хорошо, что существует «Смена»: без нее я уже не могу представить наш город.

На Книжный фестиваль от «Смены» я прихожу в третий раз, мы обычно бываем здесь с друзьями. Встретил много новых книг, которых раньше на фестивале не видел. У издательства Tatlin, например, хорошие издания по архитектуре. А я как раз поступил на эту специальность и хочу почитать что-то по теме. К тому же в последнее время читаю не жанровую литературу, а статьи.

Понравилось то, что покупал на предыдущем Летнем книжном фестивале — Жиль Делез «Что такое философия?». В книге выдвигаются разные теории и концепции, прослеживается мысль о том, что философия отделяется от искусства и науки, хотя ее часто причисляют к последней. Автор называет ее собранием концептов и объясняет множество терминов, связанных с философией.

Наше поколение много читает, но оно потребляет информацию не в привычном формате бумажной и даже электронной книги, а в более упрощенном варианте. Например, в социальных сетях много специализированных, таргетированных сообществ, даже в Instagram под фото пишут небольшие выдержки, а потом прилагают сами материалы: в сумме получается много прочитанного. Или, например, во «ВКонтакте» появились статьи в удобной форме, которые я тоже люблю читать. Сюда же можно отнести и материалы на «Википедии», видеолекции на YouTube; все это — комфортный формат для молодого поколения.

Это раньше все было в офлайне: надо прочесть биографию писателя — вся информация в статье. Сейчас можно узнать что угодно и каким угодно образом: и фильм документальный посмотреть, и видеолекции, и найти тематическое сообщество в интернете. В этом есть свой минус: из-за фрагментированности знаний формируется клиповое мышление. Я замечаю это по себе, борюсь, потому и стараюсь читать в том числе и целостные произведения.

Каждый год мы приезжаем на фестиваль, в том числе и на лекции, из Набережных Челнов. В 2018-м открыли свой книжный магазин «Иначе говоря» в пространстве «Метро», поэтому одна из задач — закупить побольше книг. К тому же в «Смене» всегда концентрация интересных людей, событий и тем, а многие издательства превратились в хороших друзей. Можно подойти к знакомым и расспросить их о новинках. Мы, как владельцы своей книжной лавки, замечаем, что всегда есть пласт людей, которым интересно читать именно бумажные версии произведений: они говорят, что это и запах, и текстура, и атмосфера, и совсем другой мир. Лично я не считаю, что когда-либо такие любители исчезнут совсем — конечно, меняется соотношение тех, кто предпочитает бумагу и онлайн-вариант, но поклонники первого точно останутся.

Еще недавно я ездила на Non/fictio№20 — выставку-ярмарку интеллектуальной литературы в Москве: там поднимался вопрос печатных и электронных книг. Естественно, в рамках мероприятия обсуждали нон-фикшн: пришли к выводу, что он довольно стабилен, хотя каких-то по-настоящему отличных новинок на фестивале не было и некоторым он показался стандартным. Но вообще Non/fictio№20 всегда объединяет множество издательств и людей из разных городов.

Я рада, что появляется больше литературы, в которой одинаковое внимание уделяется как содержанию, так и оформлению. То есть текстуре книги — она хороша во всех отношениях, ее приятно держать в руках. Такого внимания ко всем деталям становится больше, это касается и нестандартного подхода к изложению. Например, издательство Tatlin выпускает классические тексты, а теперь некоторые из них подаются в необычном формате — с раскрасками по произведениям Пушкина. Для современного человека важно взаимодействие — когда ты не просто читаешь, а еще можешь что-то привнести в книгу.

Учитываю специфику деятельности, я и сама обращаю внимание на издательства, занимающиеся культурой и искусством: Ad Marginem, Tatlin, Garage, Strelka Press. А также и те, что имеют детскую и семейную направленность. Я много работаю с детьми и понимаю, что если книга будет замечательно проиллюстрирована, то она может родить в маленьких читателях отклик, открыть совершенно иные миры. Поэтому все детские издательства, которые трепетно относятся к вопросу дизайна, входят в число моих любимых. Если тексты и иллюстрации хороши, то такие вещи прививают детям тягу к прекрасному с самых ранних лет. Мне нравится как развивается фестиваль в «Смене», даже в Москве я старалась рекомендовать его представителям разных издательств. К сожалению, многие про него не знали, но заинтересовались: правда сказали, что все-таки лучше приезжать сюда летом.

Фотографии: Кирилл Михайлов

Смотреть «Иронию судьбы» в десятый раз или все новогодние праздники сидеть в обнимку с оливье — скучно. Гораздо интереснее отправиться в путешествие по миру, помогая при этом людям и планете. Enter отобрал самые интересные волонтерские проекты (бюджетные и не очень), чтобы праздники прошли не на диване, а среди фьордов Исландии или в компании буддистов на Шри-Ланке.

Реставрация культурных объектов в Швейцарии

Правительство одного из швейцарских регионов решило съехать из ратуши, чтобы превратить объект в культурное пространство. По новому проекту оно станет прибежищем художников, школой искусств для детей и выставочной галереей. Избавиться от атрибутов госвласти в здании просят волонтеров со всего мира: придется красить стены, потолки, перевозить мебель и расставлять ее.

Расходы: билеты

Требования: возраст 18+, знание английского и желательно немецкого

Условия: проживание, питание

Срок программы: 6-19 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Помощь в питомнике «Снежные псы» на Камчатке

Если фильм «Хатико» вызывает вас в восторг из-за печальной морды пса крупным планом, то это хороший вариант. Самый старый и крупный питомник северных ездовых собак Камчатки нуждается в волонтерах: туристических гидах, фотографах, поварах, водителях, декораторах и домоводах. Кроме ста собак здесь обитают олени и лошади. Среди бонусов: небольшое вознаграждение за работу в размере 10 тысяч рублей и головокружительные пейзажи.

Расходы: билеты

Требования: 18-45 лет, знание английского, отсутствие вредных привычек

Условия: проживание, питание

Срок программы: круглый год

Подача заявки: до 31 декабря

Расчистка пляжей в деревне Косаричи в Белоруссии

Отличная возможность уехать от городской суеты на пару дней и провести время в небольшой белорусской деревне на свежем воздухе. Взамен нужно помочь местным жителям расчистить пляж у реки Птичь. История Косаричи достойна экранизации: вместо того, чтобы позволить урбанизации взять свое, косаричане дружно пытаются благоустроить деревню, чтобы в нее хотелось вернуться. Волонтерам обещают баню, рыбалку, игру на барабанах и незабываемое Рождество.

Расходы: взнос — 13 500 ₽, билеты

Требования: 16-77 лет, альтруизм

Условия: проживание, питание, трансфер от ж/д вокзала Бобруйска, экскурсии

Срок программы: 5-8 января

Подача заявки: до 22 декабря

Спасение животных в заповеднике Израиля

Те, кому плохо спится из-за тревоги за судьбу диких животных, могут внести свой вклад. В пустыню Арава нужны люди, которые будут готовить еду для ее обитателей, убираться на объектах, где живут специалисты, и помогать при необходимости. Однако такое волонтерство выдержит не каждый: придется привыкать к сильной жаре. Но если вам не чужда романтика закатов на фоне песков, попробовать стоит.

Расходы: около $ 650

Требования: 18-50 лет, базовый английский

Условия: проживание, питание, билет до Иерусалима, медстраховка

Срок программы: 7-21 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Волонтерство в иглу-парке «Дом эскимоса» в Сочи

Если иглу ассоциируется у вас только с эскимосами, живущими в заснеженной Гренландии, то пора менять мнение. В Сочи функционирует целый отель, построенный в стиле национальных жилищ северных народов. Туда требуются добровольцы, способные помогать по хозяйству, проводить экскурсии и работать с онлайн-кассой. Они получат полезные знания вроде представления об устройстве иглу и нюансах туристической отрасли. А также смогут обкатать одну из самых респектабельных горнолыжных трасс России — «Газпром-Лаура» — название говорит само за себя.

Расходы: билеты

Требования: 18-45 лет, коммуникабельность

Условия: проживание, вознаграждение за дополнительные ночные смены

Срок программы: 1 декабря — 14 апреля (можно выбрать подходящее время)

Подача заявки: до 14 марта 2019

Забота об окружающей среде в Танзании

Спасение экологии можно начать с мангровых лесов в Занзибаре. В последние десятилетия им пришлось непросто из-за активной деятельности человека. Немного исправить ситуацию призваны волонтеры, которые будут сажать деревья, заниматься сбором семян и заодно учить языкам местных жителей. Помимо добрых дел, они смогут отправиться в сафари, поплавать с дельфинами и на всякий случай выучить суахили — национальный язык местности.

Расходы: € 210, билеты

Требования: 18+, знание английского

Условия: проживание, питание

Срок программы: 31 декабря — 18 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

ЗОЖ-каникулы в Абхазии

Когда холод и снег порядком надоели, самое время отправляться к морю — в Абхазии из традиционных атрибутов зимнего праздника будут только мандарины. Здесь требуются фотограф и фитнес-инструктор, объединенные идеей здорового образа жизни, вегетарианства и творческого мышления. Делать практически ничего не надо, разве что совместно заниматься спортом и все это исправно фотографировать.

Расходы: билеты

Требования: быть позитивным вегетарианцем 25-40 лет

Условия: проживание, питание

Срок программы: 25 декабря — 5 января

Подача заявки: до 20 декабря

Обучение буддийских монахов английскому языку в Шри-Ланке

Насколько верно Бернардо Бертолуччи изобразил в своем фильме буддийских монахов можно выяснить на практике. В Шри-Ланке нуждаются в учителях английского для маленьких последователей буддизма. Преподавание займет около двух часов в день, а все остальное время можно уделить йоге на крыше жилища, ночной рыбалке, велосипедным прогулкам и попыткам поймать дзен. Колледж с монахами расположен неподалеку от пляжей, где вполне можно наткнуться на загорающих миллиардеров или звезд голливудского кино.

Расходы: около $ 650

Требования: 18+, уровень английского не ниже Upper Intermediate

Условия: проживание, питание, трансфер (из/до аэропорта)

Срок программы: 5-19 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Философские беседы в Бурятии

Идеальный вариант для тех, кто пока не готов спасать человечество или экологию. От участников проекта требуются желание общаться с самыми разными людьми, немного задатков Канта или Ницше и готовность не увиливать, когда приходит очередь готовить обед на всех. В программе: знакомство с жителями Германии, которые тоже приедут в Бурятию, много разговоров, восхищение окружающей природой, баня, каток.

Расходы: взнос — 21 500 ₽, билеты

Требования: 18-28 лет, знание английского

Условия: проживание, питание, трансфер по локациям

Срок программы: 27 декабря — 9 января

Подача заявки: по запросу

Дискуссии об экологии в Исландии

Если у вас есть что сказать о возобновляемых источниках энергии, вегетарианстве, пищевых отходах или сортировке мусора, то пора копить на билеты до Рейкьявика. В столице Исландии соберутся активисты, готовые днем и ночью говорить об экологических проблемах, обмениваться знаниями и любоваться знаменитыми ландшафтами «страны льдов». Участников проекта проведут на объекты, которые занимаются проблемами экологии и покажут их устройство.

Расходы: € 350, билеты

Требования: 18+, знание английского

Условия: проживание, питание

Срок программы: 7-15 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Организация праздников в Испании

Еще одна возможность сменить оверсайз пуховик на шорты: в Андалусии ждут тех, кто поможет организовать новогодние праздники. Можно принять участие в облагораживании парков, посадке деревьев или даже провести семинары на тему экологии для местных детей. Заниматься всем этим придется в окружении оливковых рощ, фермерских хозяйств и гробниц из большого некрополя по соседству. Если такое сочетание не смущает, то неплохо бы заранее выучить правильное произношение hola.

Расходы: взнос — 25 350 ₽, € 50, билеты

Требования: 18-50 лет, знание английского и желательно испанского

Условия: проживание

Срок программы: 30 декабря — 10 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Развитие детей в Непале

Многие непальские дети лишены возможности получать полноценное образование. Для того, чтобы дать им шанс развивать творческие способности и кругозор, нужны волонтеры, умеющие работать с малышами. Они будут проводить занятия на различные темы и, возможно, смогут открыть миру нового юного Эйнштейна или Стейнбека. Добровольцев проведут по достопримечательностям и за дополнительную плату отправят на сафари.

Расходы: взнос — 25 350 ₽, € 200, билеты

Требования: 18-70 лет, знание английского

Условия: проживание, питание

Срок программы: 6-18 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Культурный обмен с жителями Камбоджи

В учебном центре азиатской страны работы всегда много: строительство и реконструкция объектов, обучение студентов английскому языку, проведение экологических семинаров и культурный обмен с семьями, желающими узнать побольше о мире. Выбирайте, какой род деятельности вам вам ближе, и отправляйтесь гулять по пляжам, горам и смотреть на водопады. К тому же спокойно выигрывать (или проигрывать) свой миллион в соседнем казино здесь не запрещено законом.

Расходы: взнос — 25 350 ₽, $ 220, билеты

Требования: 18-45 лет, знание английского

Условия: проживание, питание

Срок программы: 2-13 января

Подача заявки: сроков нет, но места ограничены

Обучение языкам во Вьетнаме

Программа помогает освоить иностранные языки вьетнамским студентам. Если вы полиглот и знаете английский, французский, немецкий, японский, китайский, корейский или хотя бы что-то одно из этого списка, то вас очень ждут в проекте. В ответ на обучение вьетнамцы готовы делиться историями из своей жизни, рассказывать о традициях и отвечать на все-все вопросы, которые у вас возникнут.

Расходы: взнос — 15 900 ₽ (при регистрации до 28 декабря), билеты, виза

Требования: 18+, знание английского или других языков из списка

Условия: проживание, питание, экскурсии

Срок программы: 31 декабря — 13 января

Подача заявки: до 28 декабря

Сохранение черепах в Мексике

Редкие виды морских черепах в Мексике много лет находятся на грани исчезновения и нуждаются в помощи. Стать опекуном для маленьких черепашек и заботится об их гнездах предстоит в ночное время. Из плюсов: пребывание в курортной зоне, плавание в Тихом океане и прогулки по джунглям, если, конечно, мысль об их жителях не приводит вас в ужас.

Расходы: взнос — 15 900 ₽ до конца декабря, билеты, виза

Требования: 18+, базовые знания английского

Условия: проживание, питание, экскурсии

Срок программы: 2-14 января

Подача заявки: по запросу

Изображения: Саша Спи

Новый год без символической бутылки шампанского на столе представить могут далеко не все. А для кого-то и вовсе любой праздник — лишний повод опустошить домашний бар. Однако вместе с популярностью ЗОЖ растет и число его адептов, которые алкогольным напиткам предпочитают все остальные.

Enter узнал все об алкобизнесе в Татарстане и поговорил с теми, кто в баре заказывает чай или кофе, а также выяснил, когда человечество перейдет в режим абсолютной трезвости.

Я не употребляю алкоголь уже 11 лет, благодаря этому я стал быстрее думать и реагировать, принимать более взвешенные и эффективные решения. Просто в какой-то момент я понял, что алкоголь не дает человеку и обществу в целом ничего положительного, не доставляет никакого удовольствия. Да и стоит дорого. Люди могут бесконечно говорить о том, каким вкусным может быть крафтовое пиво или вино. Но взять, к примеру, хороший черный кофе — вкусовой диапазон и ароматика у него намного шире, а дескрипторов в разы больше.

На мой отказ от алкоголя еще повлияла философия straight edge, тесно связанная с хардкор-музыкой. Она предполагает отказ от всего, что вредит здоровью, туманит разум. Там можно наглядно увидеть, как круто можно проводить время без алкоголя и наркотиков, и веселиться на трезвую голову.

Как поначалу, так и сейчас, спустя много лет, никто из моего окружения не относился к этому как к чему-то сверхъестественному. Мне не сложно придерживаться своих принципов — даже в первое время после отказа от алкоголя все проходило легко.

Если вы думаете, что веселиться без алкоголя сложно, нужно просто подумать о том, что в это время веселишься не ты сам, а одурманенный рассудок. Получается, в этот момент человек не контролирует свои тело и разум на 100%. Он думает, что не получает необходимых эмоций и вливает в себя алкоголь, который их дает. А сам этот эффект комфортно прячется под выражением «алкоголь расслабляет». На деле же это в каком-то смысле показатель слабости: ты не можешь получить от себя и своего тела то, что хочешь, без вмешательства извне. Но это лишь мое мнение. Несмотря на такую категоричную позицию, я считаю, что каждый веселится так, как ему заблагорассудится. И никто не вправе что-то навязывать. Если человек хочет отказаться от алкоголя, но почему-то не может, значит он просто пока не понимает, насколько это для него актуально.

Я никогда не употребляла алкоголь, потому что не понимала, зачем это делать: он невкусный и дорогой. Если человек не умеет веселиться без «улучшителей» настроения, то у него, скорее всего, какие-то проблемы: психические или печаль, стресс. В таком случае алкоголь уж точно не поможет, только все усугубит.

У меня редко появляются новые знакомства, а люди, с которыми общаюсь давно, и так в курсе ситуации — они не удивляются. Иногда на вечеринках встречаю очень пьяных людей: они узнают, что я не пью и, икая, говорят: «Ну это ты молодец!» — вот такая реакция меня забавляет. Лет в 14-15, когда начала заводить друзей вне школы, многих изумляло, что меня не привлекает банка «Ягуара», а сейчас таким отношением к алкоголю не удивишь. Особо на эту тему никто не шутил. Видимо, все обходятся дежурными подколами: «Кто не пьет, тот не веселится» или «услуга “трезвый водитель”». Я люблю шутки, но по такой теме смешных не слышала.

Для меня нет никакой сложности в отказе от алкоголя, просто он меня совсем не привлекает. Мне достаточно неприятны пьяные люди и всю свою «взрослую» жизнь я стараюсь работать над своим категоричным отношением к ним. На этом поприще добиваюсь кое-каких успехов: от «я ненавижу пьяных людей, в особенности женщин» до «это не мое дело, главное, чтобы меня не трогали». Меня, как представителя непьющего меньшинства, искренне возмущают вопросы вроде «как веселиться без алкоголя?» Хорошее настроение, гармония и желание дарить окружающим положительный вайб — внутри человека. Я считаю себя очень веселым человеком и не одинока в этом мнении.

Кто на самом деле захочет, тот просто перестанет употреблять. Мне кажется, привычка является вредной только при условии, что сам человек считает ее таковой. А если она начнет мешать всем людям — конечно, человечество откажется от алкоголя. Немаловажную роль в этом играет и мода: пока классные музыканты поют о тоннах наркотиков и море алкоголя, людям это будет интересно.

Что происходит с алкобизнесом в Татарстане

Почти 11 литров алкоголя в среднем приходится на одного казанца — такова статистика за последний год. Весной в республике даже заработал музей самогона. Несмотря на то, что он имеет приставку «антиалкогольный», его появление на главной пешеходной улице города оценила только часть жителей. Исламский центр «Иман» и казанское отделение Международной независимой ассоциации трезвости выступили против открытия музея. Заявили, что он повлияет на горожан самым худшим образом — станет пропагандой вредной привычки.

Летом в Чистополе открылся пивоваренный завод «Белый Кремль», а чуть ранее Рустам Минниханов призвал вернуть продажу пива на футбольных стадионах. В настоящее время Татарстан стабильно удерживает верхние позиции среди наиболее пьющих регионов: перемещаясь то на строчку выше, то ниже в пятерке территорий-лидеров по потреблению спиртного. Возможно, ситуация связана с тем, что жители небогатых регионов вместо дорогого выбирают менее качественный, зато более дешевый алкоголь. Нелегальное спиртное с его экономичными для кошелька ценами уменьшает продажи других крепких напитков. И увеличивает количество смертей от отравления опасной алкогольной продукцией.

В моем отношении к алкоголю большую роль сыграло мамино воспитание: она сумела сделать так, чтобы у меня не возникало даже желания выпить. Максимум — глоток шампанского под Новый год. При этом у нас в семье не было запрета на спиртное: когда приходили гости, родители могли позволить себе немного алкоголя.

Я не понимаю формулировку вроде: «Почему ты не употребляешь алкоголь?», я бы задала другой вопрос: «Зачем люди вообще его употребляют?» У меня нет как таковой причины для отказа, просто это мой осознанный выбор. Кстати, мои знакомые не прочь пошутить на эту тему — заветное желание моих друзей — увидеть Настю в состоянии алкогольного опьянения. Бывали, конечно, и провокации, но я отношусь ко всему спокойно и просто перевожу в шутку. В основном, все относятся положительно, то есть высказываний в духе: «Настя не пьет, поэтому мы не берем ее с собой», — нет. Но без подколов никуда.

Мне не составляет труда придерживаться своего принципа. Тут можно провести аналогию с вегетарианством: люди, которые не едят мясо, при виде его не испытывают желание съесть. Так и я на вечеринках — не хочу выпить. Кроме того, стоит учитывать мою деятельность: я фотограф и постоянно работаю на банкетах, праздниках, где почти всегда есть спиртное и для меня это вообще не соблазн. Плюсы отдыха без алкоголя в том, что не теряешь контроль: можно расслабиться, а когда надо — сесть за руль и поехать домой. А еще и на следующий день все помнишь. Даже были случаи на вечеринках: малознакомые люди иногда могли подумать, что я пьяна. Но на самом деле у меня просто нет каких-то комплексов, которые мешают танцевать или петь во все горло. Мне не нужны спиртные напитки, чтобы расслабиться — достаточно хороших музыки и компании, а также вкусной еды. Когда люди узнавали, что единственным трезвым человеком среди собравшихся была я, они были в шоке. Настолько естественно я могу куражиться и проникаться атмосферой, а им кажется, будто без алкоголя это невозможно. Все возможно, нужно только расслабиться.

Важно научиться видеть забавное, прекрасное и интересное вокруг, а не делать алкоголь катализатором веселья. Я уверена, что все так могут. Мне 28 лет и своим примером я показываю, что жизнь без крепких напитков может быть классной. Главное быть в гармонии с собой. Многие люди даже не могут толком ответить на вопрос, почему они пьют. Вероятно, только потому, что в обществе так принято. Странно, когда человеку от этого плохо, но он не бросает данную привычку — мне кажется, что такая позиция вызывает даже больше вопросов.

По существу я никогда не тяготел к алкоголю: понятие «выпить в компании» вызывало у меня недоумение, но иногда мог себе это позволить. Полностью спиртное я исключил чуть больше года назад. На мой взгляд, такой отказ от него и вообще от любых интоксикаций, было моим самым правильным решением. Однако чтобы прийти к этому мне потребовалось время. Причины просты: я спрашивал себя, что дает мне такое состояние и почти всегда ответом был побег от реальной сути вещей. Иногда присутствие алкоголя являлось откровенным формализмом — когда он сам по себе оказывается в руке на каком-нибудь пятничном мероприятии. Или банальный пример — бокал шампанского в Новый год. Не стоит обманывать себя и скрывать за ширмой всякой романтики, псевдотерапии и разных общепринятых клише весь деструктив, который спиртное вносит в жизнь человека. Иными словами: если вам некомфортно в компании людей, то стоит поменять круг общения или научиться чувствовать себя уверенно без всяких вспомогательных. А если вам безумно плохо, то необходимо разбираться с проблемами, а не убегать от них, и честно принимать всю эмоциональную палитру жизни.

Лично в моем окружении мало людей, имеющих тягу к алкоголю, так что на мое решение не пить все отреагировали спокойно. А вот в малознакомых компаниях периодически сталкиваюсь с вопросами-клише в духе «а как ты расслабляешься?» Но это даже забавно. В своем отношении к алкоголю я ни в коем случае не «превозмогаю себя». Просто это дает мне гармонию между мыслями и действиями. При том никакого внешнего давления нет: обычно людям хватает одного отказа на предложение выпить, и никаких проблем. Главное — все делать осознанно.

Иногда люди завязывают с вредной привычкой, но возвращаются к ней, так как, на мой взгляд, не могут ответить себе на вопросы типа «зачем, для чего мне это надо?» Сложно отказываться от пагубных склонностей, опираясь только на всякие формальности вроде «это вредно». Да и веселиться без алкоголя можно даже лучше, чем с ним, если правильно выбрать место и компанию.

Чтобы перестать пить спиртное, нужно проанализировать причины, побуждающие к этому. Постараться хотя бы на какой-то промежуток времени экспериментально изменить свой образ досуга — просто для осознания: действительно ли вам интересно проводить время с окружающими. Или так ли сильно вы устаете в течение недели, что вам нужен подобный способ расслабиться? И с чего вы взяли, что алкоголь — неотъемлемый атрибут отдыха? Если вы так устаете от своей работы, которая доводит до похмелья каждую субботу, то не стоит ли изменить род деятельности? И так далее. Важно только реальное действие в сторону того, что спасет вас от этого устало-похмельного цикла.

Употребление алкоголя сейчас романтизировано среди молодых людей: отчасти из-за некой традиции, заложенной предыдущими поколениями, отчасти из-за образа, навязанного киноиндустрией и рекламой. Я думаю, человечество с легкостью сможет прийти к более трезвому образу жизни, если осознает, что любая сложность решается действием. Но как это осознание вызвать — я не знаю. Точно могу сказать одно: вся современная пропаганда здорового образа жизни по телевизору или в интернете работает ужасно. Из-за этого она стала для людей какой-то пошлостью и даже сама аббревиатура ЗОЖ — звучит пошло. Но пропаганда распутного и пьяного образа отдыха и жизни в целом работает намного хитрее и более последовательно.

Изображения: Анастасия Шаронова, Саша Спи

Пять лет назад в Казани появилось творческое объединение с национальным оттенком — «Калеб». Оно сплотило молодых театралов, поэтов, музыкантов, художников и режиссеров, которые продвигают татарскую культуру. Так, они узнали друг о друге, а горожане увидели выступления актеров в консерватории и услышали академическую музыку в стенах театра. Теперь — это десятки участников, множество проектов и большие планы на будущее.

Enter поговорил с одним из основателей «Калеб» композитором Эльмиром Низамовым и узнал, как собрать вместе людей из разных сфер, что ждет татарскую культуру и нужно ли сохранять идентичность в век глобализации.

Музыканты в театре и поиск формата

Пять-шесть лет назад в нашей консерватории начала работать Гузель Сагитова: она знаток татарской культуры, филолог и обладательница кандидатской по татарской драматургии. Мы начали общаться, и я рассказал ей, что не знаю наших молодых поэтов и театральных деятелей, а знаком только с аксакалами и то — по книгам. Молодежь оторвана друг от друга: те, кто работает в Камаловском театре, далеко от него не уходят, а мы, музыканты, находимся в консерватории. Получается, что мы живем замкнуто в своих вселенных. Тогда появились первые мысли о том, что нужно как-то наладить контакты.

Еще одной предпосылкой к объединению стал круглый стол с творческими людьми. Мы беседовали часа полтора: говорили о том, что в 60-70-е годы творческие союзы очень дружили, их чуть ли не в совместные отпуска отправляли, были площадки, где они могли собраться. И подумали — почему мы постоянно ждем, что кто-то сделает что-то за нас? В итоге решили: надо организовать все самим, ведь нам нужна только подходящая площадка. После чего Гузель Сагитова сказала мне, что первым героем проекта буду я.

Со мной знакомы музыканты Казани, но обо мне не знали театралы и писатели, поэтому творческую встречу мы устроили именно в театре Камала. Я сидел на малой сцене и понимал, что впервые публика в основном не музыкальная, а состоит из театральных и литературных деятелей. Их даже не приглашали специально — просто это место намолено такой аудиторией, многие люди попали на вечер случайно. Например, во время мероприятия актеры, которые здесь работают, просто заглянули в зал из любопытства, затем зашли, сели и стали слушать: вроде музыка звучит интересная и парень молодой что-то рассказывает. А когда бы они еще добрались до консерватории и узнали обо мне? Так я окунулся в мир татарской молодежной культуры куда активнее, чем мог бы. Иначе пришлось бы потратить больше времени, потому что сейчас самодостаточного творчества, мне кажется, практически нет. Конечно, художник может сам дома картину нарисовать, но ведь ему потом нужна будет публика.

Эльмир Низамов, один из основателей «Калеб»

То же самое касается литературного и музыкального направления — без встречи автора со слушателями произведение не родится. Что греха таить — в настоящее время нет институций, где творческие люди могли бы встретиться. Особенно, если речь идет о татарской культуре. Носителей русской намного больше, поэтому вероятность удачной встречи писателя и художника для совместного проекта куда выше. А мы, живя в одном небольшом городе, можем и не встретиться, если нет мотивирующих моментов. «Калеб» как раз и стал таким катализатором. Название переводится как сердцевина: оно не относится к области физиологии, а обозначает некий объединяющий центр.

Гузель Сагитова сейчас работает директором ТЮЗа, у которого в основном детские постановки. Она спокойно, без боязни может пригласить композиторов из «Калеб», потому что уже работала с ними и знает что они из себя представляют. Так же и у меня: есть какой-то проект, на который мне нужен режиссер или пишущий человек, и я уже знаю кого позвать. Вот это главная цель.

Встречи с балериной и результативные междусобойчики

После первой творческой встречи мы с Гузель, Йолдыз Миннуллиной и Луизой Янсуар начали планировать следующие мероприятия. В итоге составили план чуть ли не полгода вперед: организовать встречи с балериной, молодой поэтессой. На каждой таком событии я узнавал множество ровесников из разных сфер, которые варятся в этом творческом котле.

На одном мероприятии молодые поэты устроили театрализованное представление и читали свои стихи. У нас были как крупные встречи на сцене с публикой, так и междусобойчики по 10-15 участников. Например, приезжал интересный человек, и мы устраивали с ним творческую встречу. Так он узнавал о нас, молодых. Также у нас был вечер с певицей Алиной Шарипжановой: в русском театре впервые зазвучала татарская музыка и пришла татароязычная публика. Нас даже попросили повторить во время Всемирного форум татарской молодежи. После этого, куда бы я ни поехал — Чехию, Германию, Баку — меня узнают и говорят: «Мы вас знаем, мы видели вас на встрече в театре». У меня такое ощущение, что там был весь мир!

Кроме того, мы устроили встречу с режиссером Ильшатом Рахимбаем и постарались раскрыть его с разных сторон. Еще проводили вечера с художниками, делали активности с джазовыми и этническими музыкантами. При этом мы выбирали и выбираем разные формы: во-первых, встреча с творческой личностью, открытие нового персонажа, во-вторых, театрализованные представления, концерты. Акцент сделан на трех направлениях: театр, литература, музыка. Упор именно на них, хотя у нас были и кинособытия, и танцевальные, и художественные. Приятно, что теперь не мы ищем героев, а к нам притягиваются люди и предлагают проекты. Они знают, что на их мероприятии будет публика — это снимает вопрос рекламы, информационной поддержки, поиска зала. Иногда именно организационные проблемы ставят крест на хороших инициативах.

Мы задались целью проводить события раз в месяц — сначала нам казалось это утопичным, но в первое время все получалось. Какие-то мероприятия были масштабными, какие-то поскромнее, но раз в два месяца мы их точно воплощали.

Участники объединения и внутренняя кухня

У истоков «Калеб» стояли Гузель Сагитова, Йолдыз Миннуллина, Луиза Янсуар, Сомбель Гаффарова, Рания Усманова, Гульчачак Шайхутдинова и я. Изначально у нас не было четко определенных ролей: все занимались всем понемногу. Проект поддерживает театр Камала, так как найти хорошую площадку в центре города всегда проблематично, а малая сцена нас выручает. Проект поддерживает театр Камала, так как найти хорошую площадку в центре города всегда проблематично, а малая сцена нас выручает. Со временем людей стало больше: кто-то приходил, кто-то уходил. За годы сформировалась команда, которая решает все текущие вопросы — около десяти человек. У кого-то из участников возникает идея мероприятия или мы встречаем интересную личность: музыканта, художника и хотим о нем рассказать всем. Какие-то вещи зреют в воздухе и затем друг к другу притягиваются.

Уже сформировался оргкомитет. Писательница и журналист Сомбель Гаффарова занимается наполнением нашего сайта. Гульчачак Шайхутдинова работает на ТНВ и отвечает за взаимодействие с каналом, освещение нашей деятельности. Эльвина Назипова помогает работать с радио, Рания Усманова — с прессой в целом. Поэты Йолдыз Миннуллина и Луиза Янсуар участвуют в организации мероприятий и являются кураторами проектов.

Первая постановка спектакля «Алиф», которому присудили «Золотую маску», была показана в рамках «Калеб». Вот я же говорю: помимо контактов, это идеальная площадка для экспериментов. У нас несколько основных площадок: театр Камала, консерватория, музеи, теперь и ТЮЗ. С одной стороны отсутствие своей локации создает трудности, с другой — туда реже приходили бы сторонние люди. Мы выбираем площадку в зависимости от героя. Например, смысл делать творческий вечер с актером в театре? Его и так все здесь знают. Нужно место, непривычное для спикера, чтобы смежные сферы начали друг с другом взаимодействовать.Театралов сложно заставить пойти в консерваторию, поэтому консерватория сама идет в театр и наоборот. Если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Подробный план мероприятий расписан на полгода вперед — появляются все больше ресурсов и поддержки. Это и работа над созданием Лаборатории песен, аудиокниги на татарском, куда войдут произведения наших молодых поэтов и писателей, театральными эскизами начинающих режиссеров Казани.

Состояние культуры и вызовы нового времени

Ни одно объединение невозможно без людей, иначе некому будет объединяться: «Калеб» возник как ответ на спрос. Мне кажется, мое поколение — мощнейший двигатель для татарской культуры. Среди моих ровесников, родившихся в середине и конце 80-х, много талантов в разных сферах. Но вот таких творческих людей среди тех, кто старше меня на десять лет, я не знаю. Младшее поколение тоже не знаю, надеюсь, оно придет. У нас есть активные композиторы 60-ти и 80-ти лет, а активных 40-летних, например, раз-два, и обчелся. Как будто их и не было, куда они делись?

Сейчас пришли мы и начался подъем в этой области. С другой стороны, татарская культура немного иная: ее могут и много критиковать, говорить, например, что поэты пишут не о том. Мы такое слышали от критиков после некоторых вечеров, но ведь каждый человек пишет о том, что его волнует. Для него субъективные причины являются объективными. Так и я пишу музыку именно на определенные темы, которые меня задевают. И это нормально и правильно.

Мне трудно сравнивать состояние культуры сейчас и в XIX веке, но могу сравнить с советской эпохой, которую я немного застал. Тогда была идея развития всего национального: у каждого народа должны быть собственные театры, балет. Все это мощно поддерживалось на государственном уровне, у всех республик был такой прочный фундамент. Поддержка есть и теперь, но не такая, как раньше. Мы живем в эпоху глобализации с общемировыми ориентирами на Америку, Запад, да и на Москву тоже, но при этом не нужно терять свою идентичность. Но как ее не терять, за счет чего — большой вопрос, на который у меня нет ответа. Понятно, что помогает язык, но ведь в музыке нет языка. Есть татарские узнаваемые мелодии, но мы же не можем постоянно использовать фольклор, надо адаптировать его под современность. Здесь возникает вопрос: например, татарское кино — это какое кино? То, что поднимает важные темы для татарского общества или кино на татарском языке и про общечеловеческие ценности? На мой взгляд, что и то и то можно считать татарским. К примеру, у нас была цель сделать экспериментальный современный спектакль, но базирующийся на наших истории и языке. Так появилась постановка «Алиф». Мне кажется, ее успех заключается в теме, волнующей людей.

Будущее за поиском новых тем и наполнением их татарским духом. Можно сохранить свое только тогда, когда ты интересен другим, в противном случае оно законсервируется и будет вариться в собственном соку. Что происходит, если в деревне заключаются союзы между родственниками? Вырождение. Так же и в культуре: новое — это всегда сплав чего-то другого. Почему русская культура такая сильная? Потому что оставаясь собой, она все время в себя что-то вбирает, переламывает, опробует. Народные песни, элитарный Чайковский, экспериментальный авангард — тоже русская культура, но корни этих явлений берут начало отовсюду. Конечно нельзя сравнивать татарскую и русскую культуры из-за их разницы, но в любом случае выход один — сохранить свое, но при этом не отвергать новое. Время ставит такие условия.

Фотографии: Анастасия Шаронова; предоставлены «Калеб»

Через месяц откроется сезон корпоративов, поэтому уже можно начать к нему готовиться. Идеальная новогодняя вечеринка — это не только богатый стол, отлично подобранный наряд или модный ресторан. Главное на празднике — атмосфера, за которую в ответе приглашенный артист. Тест Enter поможет определиться, кто из татарских исполнителей точно окажется к месту на вашем вечере.

Изображения: Фиона Степлз, Саша Спи

Хеллоуин, который не помечен красным ни в одном календаре, в разных странах зачастую отмечают куда веселее, чем официальные праздники. В России его полюбили за возможность появиться на вечеринке в образе Фредди Крюгера, невесты из мультфильма Тима Бертона или бледнолицего вампира.

Enter предлагает не ограничивать фантазию персонажами зарубежных фильмов ужасов — куда лучше вдохновиться героями татарской мифологии и не только. А чтобы образы не показались скучными, добавляем пикантную деталь — вещи из секс-шопа.

Шурале

Не одно поколение детей из татарских семей после этой сказки Габдуллы Тукая на ночь видело кошмары: лесная чаща; волосатое существо (нет, не Игорь Николаев); длинные пальцы, способные защекотать до смерти; рог на лбу. В общем, персонаж для вечеринки более чем колоритный — образ, который сложно придумать и невозможно забыть. Особенно в толпе однотипных ведьм, вампиров и маньяков.

Что надеть:

Ветрозащитная мужская куртка UNIQLO — 1 999 ₽

Куртка из искусственного меха H&M — 2 999 ₽

Брюки карго Zara — 3 999 ₽

Кроссовки Yeezy Boost 700 — 23 990 ₽

Руки-перчатки — 590 ₽

Очки Zara — 1 799 ₽

Ободок с аппликациями H&M — 399 ₽

Борода и усы с проседью — 1 550 ₽

Как себя вести:

Нервно шевелить пальцами, которые у Шурале смертельно опасны, и смотреть на окружающих с улыбкой, напоминающей оскал Джека Николсона из «Сияния» и усмешку Энтони Хопкинса из «Молчания ягнят».

Что поможет вжиться в образ:

Выделите час на то, чтобы освежить в памяти бессмертную классику от Тукая. Можно создать соответствующий антураж: задернуть шторы, притушить свет и погрузиться в историю об отважном батыре и коварном обитателе лесных глубин.

Кому подойдет:

Парням

Убыр

Если Шурале не кажется таким уж зловещим, то рекомендуем присмотреться к персонажу из татарской мифологии — Убыру. Татарский вампир/оборотень/покойник (спектр его образов весьма широк) добавит жути в любой вечер. Существо вселяется в тело колдуна и управляет им, а покидая его, превращается в огненный шар, животное и даже в человека. Бояться его стоит всем живым существам, чью кровь убыр любит не меньше, чем татарин — губадию.

Что надеть:

Костюм из текстурной ткани — 24 996 ₽

Ботинки Dr Martens Jadon — 14 090 ₽

Цепь из «Леруа Мерлен» — 275 ₽

Маска-шлем из секс-шопа — 4 250 ₽

Как себя вести:

Быть максимально коварным. Например, наступить на ногу соседу по танцполу и не извиниться или незаметно выпить коктейль друга, ни в коем случае не признавая вину. Ведите себя как Чак Норрис, которому бросает вызов очередная банда хулиганов (примерьте выражение его лица в этот момент, но бить никого не надо).

Что поможет вжиться в образ:

Мифологические рассказы, описывающие приключения Убыра в нашем мире. На крайний случай, откройте хотя бы «Википедию» — проникнуться коварством этого существа полностью обязательно.

Кому подойдет:

Универсально

Зилант

Туристам, впервые прогуливающимся по казанским улицам, может показаться, что существо на гербе Татарстана вполне себе забавное и дружелюбное. Но поспешим напомнить, что это все-таки создание с когтистыми лапами и способностью испепелять на месте. По легенде, Зилант живет в озере Кабан и охраняет ханские сокровища, поэтому его появление в вашем образе на вечеринке станет сюрпризом для всех ее гостей.

Что надеть:

Бархатный костюм Il Gufo — 59 650 ₽

Зеленые слиперы с драконом Asos Design —1 590 ₽

Ошейник из секс-шопа — 1 870 ₽

Шлем Crazy Safety — 3 500 ₽

Как себя вести:

Не забывайте, что Зилант все-таки национальный символ республики с короной на голове, потому в вашем поведении должны сквозить легкие нотки надменности по отношению к окружающим. И главное — чувство собственного достоинства! Не опускайтесь на вечере до сплетен с кем бы то ни было и при попытках вступить с вами в спор просто презрительно приподнимите бровь.

Что поможет вжиться в образ:

Совет неоригинальный, но рекомендуется предварительно немного почитать об этом мифологическом персонаже. Можно посмотреть что-нибудь вроде «Годзиллы», чтобы запомнить пластику движений братственного татарскому Зиланту существа.

Кому подойдет:

Универсально

Близняшки

Те, кто хотя бы раз смотрел «Сияние», наверняка задерживали дыхание на том моменте, когда в кадре появлялись девочки-близнецы. Зачем копировать западных, если у нас есть свои, татарстанские? Правда, скорее пугающе красивые (тут тоже дело вкуса), чем способные довести до испуга. Да и продумывать костюм в этом случае придется недолго: немного экстравагантности, раскованности и наряд готов.

Что надеть:

Боди H&M — 1 499 ₽

Ботфорты Zara — 5 599 ₽

Парик из секс-шопа — 450 ₽

Маска зайчика «Святая» — 5 100 ₽

iPhone X — 84 990 ₽

Как себя вести:

Томно прогуливаться по площадке. Взгляд должен быть манящим, с поволокой, движения плавные. Можно иногда неторопливо откидывать волосы за спину и красиво проводить по ним рукой. Только не слишком входите в образ, иначе неудержимо захочется что-нибудь прорекламировать.

Что поможет вжиться в образ:

Аккаунт близняшек в инстаграме вполне может стать источником вашего вдохновения. Советуем загуглить видео с модных показов, чтобы перенять походку звезд модельного бизнеса. Предварительно порепетируйте в домашних условиях (только не перед эби, иначе вас обзовут кем-то похуже татарской нечисти).

Кому подойдет:

Девушкам

Шайтан

Слово, которым татарские бабушки любят обозначать не в меру расшалившуюся детвору во дворе или местную шпану пубертатного периода. Но основной носитель этого звания — татарский дьявол. Существо донельзя вредное и вбирающее в себя всевозможные аморальные качества. Именно на него удобно переложить ответственность за свои плохие поступки, объяснив знакомым: «Шайтан попутал».

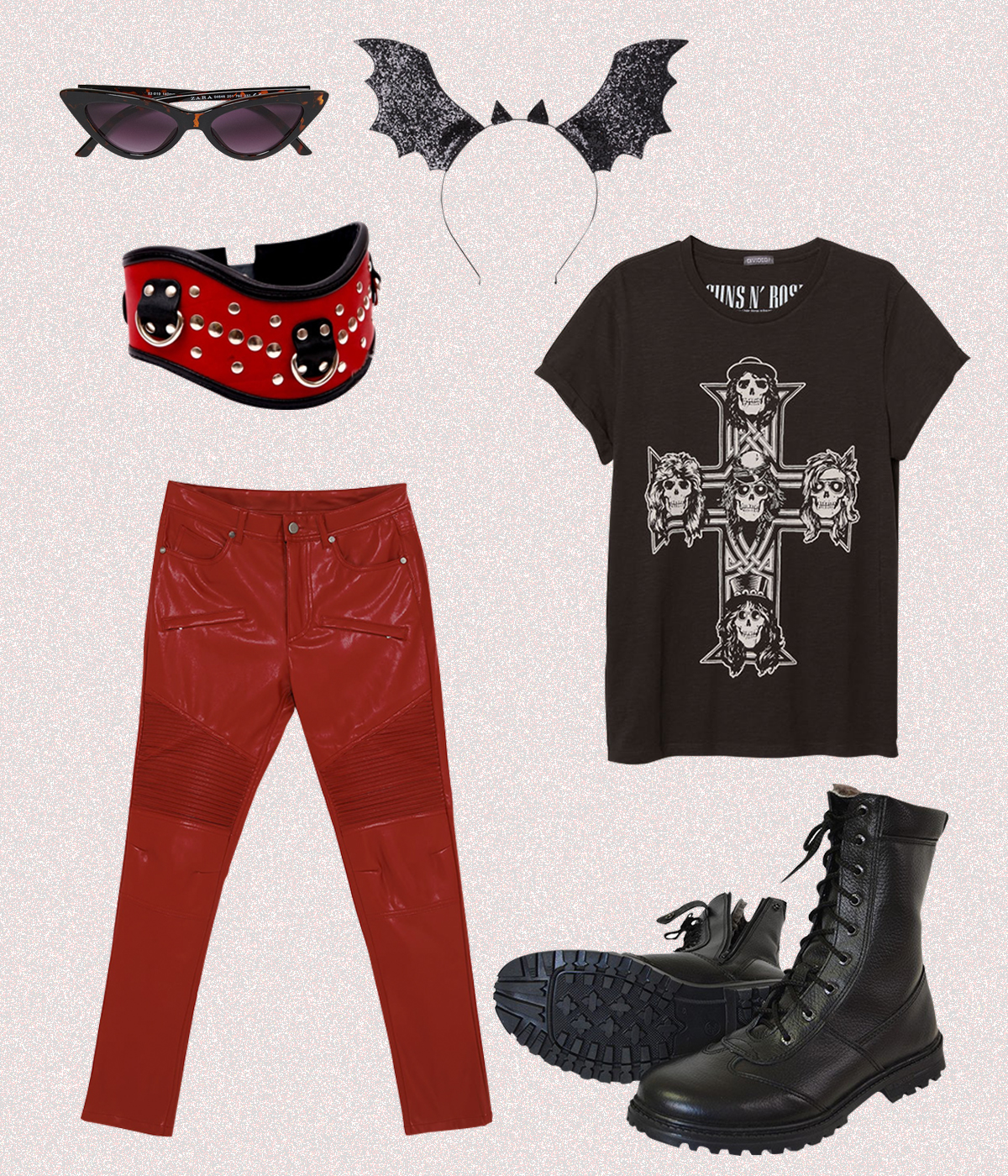

Что надеть:

Байкерские брюки Zara — 3 999 ₽

Футболка с принтом H&M — 1 099 ₽

Ботинки «Ратник Зима» — 4 300 ₽

Солнцезащитные очки Zara — 1 799 ₽

Ободок с аппликациями H&M — 399 ₽

Ошейник из секс-шопа — 2 520 ₽

Как себя вести:

Поздравляем — вы воплощение абсолютного зла на любой вечеринке. Можно по мелочи пакостить окружающим, но не слишком увлекаться, не забывая, что в отличие от шайтана, вы все-таки создание смертное.

Что поможет вжиться в образ:

Вам в помощь — шедевры киноужасов от самых разных мастеров. Наш выбор: «Догма» (пусть это и не фильм ужасов), «Константин: Повелитель тьмы», «Ребенок Розмари», «Изгоняющий дьявола».

Кому подойдет:

Парням

Су Анасы

Еще один персонаж из татарских народных сказок, подаривший детям легкий привкус ужаса перед сном. История про водяную, преследовавшую мальчика, укравшего ее гребень, давно стала частью национального фольклора. Отличная фактура, которую можно удачно обыграть и заодно еще раз напомнить избитую истину — брать чужое нельзя, даже если за вами потом не будет гоняться обитательница водных глубин.

Что надеть:

Пальто с меховым воротником Miu Miu — 156 000 ₽

Топ для маскарадного костюма H&M — 999 ₽

Юбка для маскарадного костюма H&M — 2 499 ₽

Кожаные ботфорты на каблуке Zara — 9 999 ₽

Расческа Tangle Teezer — 1 086 ₽

Парик из секс-шопа — 3 120 ₽

Ободок с цепочкой из металла H&M — 399 ₽

Как себя вести:

Захватить с собой красивый гребень (ни в коем случае не называть его простой расческой), периодически причесываться, меланхолично посматривать по сторонам. А лучше вообще делать вид, что вы сами искренне недоумеваете, как и почему оказались среди шумной толпы (в голове представлять свое уютное тихое озеро).

Что поможет вжиться в образ:

Народный фольклор. Не путать с историей про «Русалку», которая, наоборот, была не против отдать самое ценное, что у нее есть. Либо создать совершенно противоположный ей образ.

Кому подойдет:

Девушкам

Бабай

Ни на кого не намекаем, вам показалось. Образ татарского бабая немного разбавит парад нечисти, заявившейся на вечеринку. Тем более, это неотъемлемый элемент и городских лавочек, и деревенских скамеек. Он всегда является кладезем мудрости, коллекционером баек и нравоучений. А иногда и вершителем судеб на самом высоком уровне (опять никаких намеков).

Что надеть:

Здесь можно подобрать сразу несколько вариантов. Например, надеть просторные треники (да, лайфстайл медиа могут использовать это слово) и разноцветную рубашку. Либо официальный костюм, к которому прилагаются накладные брови погуще (бабаи бывают разные).

Наш вариант:

Куртка рубашечного кроя в клетку Pull&Bear — 4 390 ₽

Пуховый жилет UNIQLO — 3 999 ₽

Флисовые брюки Adidas — 4 390 ₽

Сапоги Ice Boots 100 — 1 199 ₽

Тюбетейка «Ромашка» с бисером — 1 750 ₽

Как себя вести:

Громко сообщить всем присутствующим, что «Без булдырабыз», весь вечер рассказывать поучительные истории, хвалить Татарстан и иногда посмеиваться, скрывая причину своего веселья. Складывать пальцы и трясти рукой — необходимо.

Что поможет вжиться в образ:

Бесстрашие

Кому подойдет:

Парням

Главный редактор Enter

Не нечистью единой. Наш главред тоже очень колоритный персонаж для любой вечеринки. Далеко не каждый достоин примерить его образ, но если уж вы решились, то мы вас проинструктируем.

Что надеть:

Благородную классику благородных однотонных оттенков. Желательно прийти в классических укороченных брюках со стрелками, дополнив их спортивными кроссовками. И постоянно носить гарнитуру в ушах. Вы же деловой человек, в конце концов!

Примерный гардероб:

Свитер Zara — 1 999 ₽

Брюки UNIQLO — 2 999 ₽

Кроссовки Adidas Stan Smith — 6 390 ₽

Часы Tissot — 27 750 ₽

Плеть из секс-шопа — 2 415 ₽

Наушники Apple AirPods — 13 490 ₽

Как себя вести:

Если на вечере будут проводиться различные конкурсы, то периодически вздыхайте, что «все очень долго», но если вам что-то действительно понравилось, похвалите. Достаточно короткого, но емкого «феноменально».

Что поможет вжиться в образ:

Разбудите в себе стиль, хороший вкус и любовь к тортикам из «Ханумы»

Кому подойдет:

Самым стильным парням города

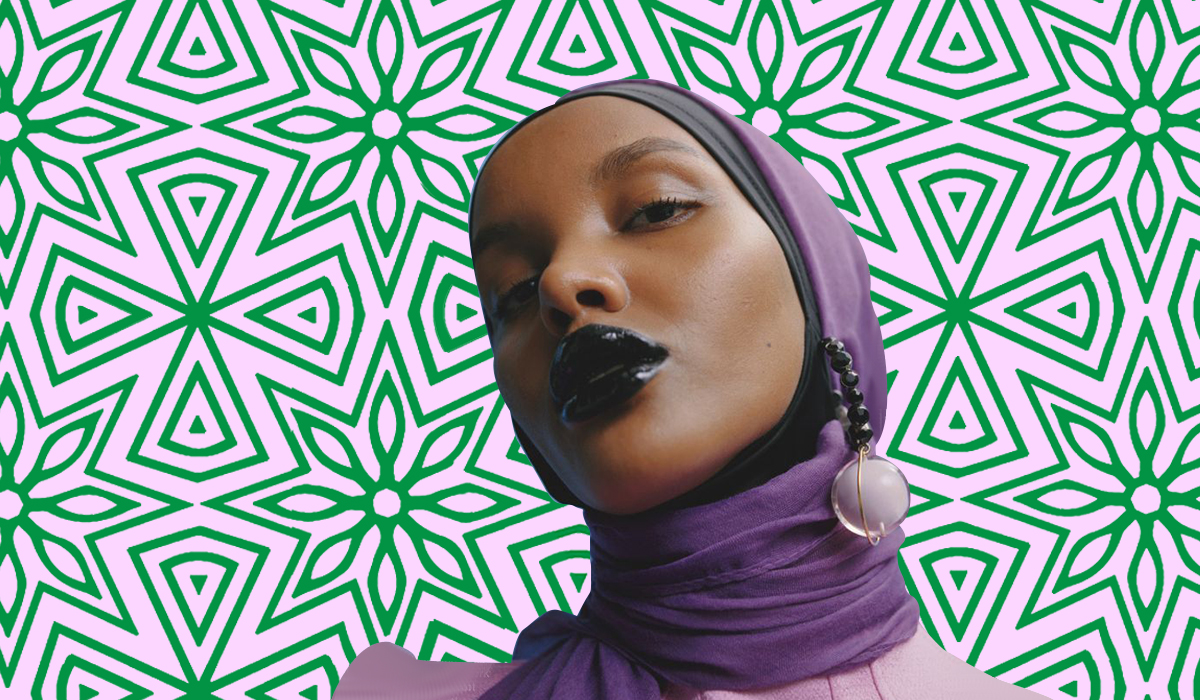

Строгий хиджаб, патриархальные ценности и неравенство полов — примерно такие ассоциации у большинства вызывает мусульманский мир и все, что с ним связано. Однако уже десятилетиями тысячи женщин, которые исповедуют ислам, борются за свои права под статусом феминисток.

Enter разобрался, как совмещаются ислам и феминизм, каковы предпосылки движения и почему оно не всегда хорошо отражается на самих мусульманках.

Бесполый бог и истоки феминизма в исламе

Кажется, будто о феминизме в исламе в открытую заговорили не так давно: первые упоминания об этом термине встречаются в конце 80-х. Но еще в VII веке в исламском обществе были проведены реформы, которые значительно улучшили положение мусульманок. Они касались бракоразводного процесса и вопросов наследования. Так 1 400 лет назад ислам предоставил женщинам право голоса, добровольного вступления в брак и возможность свободно получить образование. И это в те времена, когда весь остальной мир даже не помышлял о понятии, позже названным гендерным равенством. Также в истории существует много примеров, когда большой вклад в развитие образовательных учреждений вносила именно женская часть населения. В 859 году дочь богатого купца Фатима аль-Фихри основала один из старейших в мире университетов аль-Каравин, а в XVIII веке дочь реформатора того времени Нана Асмау выступала за увеличение грамотности среди мусульманок.

Парадоксально, что сейчас в Саудовской Аравии, названную учеными родиной ислама, та же самая религия и является оправданием для угнетения женщин. По мнению исламских феминисток, священные тексты Корана переводятся и интерпретируются с позиции, выгодной патриархальным взглядам. К примеру, строгих рекомендаций об обязательности закрытой одежды, когда мусульманки должны прятать лицо, в исламе нет. То же самое касается и домашнего насилия, вытекающего из идеи превосходства мужчины над женщиной. Противницы такого толкования религии возникновение предрассудков объясняют просто: в те годы, когда в обществе доминировал патриархат, переводчики Корана были вынуждены подстраиваться под общий настрой эпохи. Соответственно, и переводы интерпретировались так, как было удобно мужчинам.

Сейчас сторонницы иного толкования ислама говорят, что у бога нет пола, а значит перед ним все равны: и мужчины, и женщины. Поэтому нельзя, чтобы кто-то обладал большими правами, используя их по своему усмотрению. В этом и есть одна из главных идей современного исламского феминизма — вернуться к тем положениям религии, существовавшим столетия назад. Однако противники альтернативного понимания Корана возражают — если бы все было так, то почему великие мусульманские ученые не заявили об этом ранее?

Свобода от хиджаба и расхождение во взглядах

Но не все так однозначно. У феминизма в исламе много нюансов. Зачастую исламский феминизм и феминизм светский, распространенный на Западе, входят в противоречие. Часть жительниц западного мира встает под знамена исламского феминизма, сбитая с толку образом угнетенных мусульманок. Этот стереотип навеян и СМИ, и рассказами тех, кто действительно пострадал от мужской тирании: домашнего насилия, например. Таких историй и правда много. Но вместе с тем надо понимать, что положение женщины на Востоке также зависит от того, к какому социальному слою она относится.

Те, кто родился в семьях с сильными традиционными взглядами, действительно могут попасть в руки к мужу-тирану и не получить поддержки от своих родных. Показательна история с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай, с 11 лет боровшейся за права женщин. В своей книге она описывает тяжелую жизнь женского населения в деревнях Пакистана. Но вместе с тем в том же Пакистане много лет пост премьер-министра занимала Беназир Бхутто. До того, как в 2007 году на нее были совершены два покушения: во время первого погибли более 130 человек, второе убило 20 человек, в том числе и саму Беназир Бхутто.

Кроме того, поддерживать версию с ущемлением прав представительниц ислама выгодно ряду западных государств. Так они оправдывают военные действия в странах третьего мира, считает ряд политологов. Некоторые мейнстримные феминистки Европы, пытаясь помочь мусульманкам, говорят о том, что спасение — это избавление от догм ислама. По их мнению, феминизм и исламская религия несовместимы, а хиджаб и вовсе чуть ли не символ пут, сковывающих женщин Востока. Даже если сами исламские феминистки не готовы отказываться от привычного элемента своей повседневности. Тем не менее, в ХХ веке движение за гендерное равенство в мусульманском мире было построено по образцу западного феминизма — лишь после 1980-х пошло своим уникальным путем. Исламские феминистки осознали разницу в ценностях Старого Света и Востока, в том числе и во взглядах на ношение хиджаба.

К тому же, говорят мусульманки, прежде чем бороться за свободу прав кого-то, нужно в этом разобраться. Например, во время конференции ООН слово взяла одна из участниц и заявила, что организует свою конференцию против насилия над мусульманками. Но оказалось, что женщина не знает ни одной тематической организации и в целом плохо разбирается в ситуации.

Шесть лет назад в СМИ как раз появился термин «комплекс белого спасителя». Он подразумевает стремление западного цивилизованного мира к покровительству над менее развитыми странами. Минус явления в оправдании насаждения демократических ценностей. Таким образом, о жителях и странах третьего мира создается целый ряд стереотипов, звучащих с экранов тв и страниц изданий. В том числе, это касается ислама и его последователей.

Арабская весна и исламский феминизм сегодня

Сподвижники исламского феминизма с надеждой приняли народные волнения, сопровождавшие Арабскую весну. Они начались в 2010-2011 годах как ответ на официальную политику государств Ближнего Востока. После волны массовых протестов положение женщин немного улучшилось: в Египте начал действовать «Феминистский союз», активнее стали женские организации в Тунисе, Йемене, Бахрейне. Распространение идей феминизма в исламе его сторонники связывают с увеличением грамотности среди женского населения в восточных странах. По данным ООН, с 70-х годов прошлого века женщины стали образованнее в три раза. Тем не менее, остается еще проблема с трудоустройством мусульманок — этот показатель по сравнению с мужским населением отстает, как минимум, в два раза.

Несмотря на положительные сдвиги, организации, занимающиеся вопросами гендерного равенства в исламе, продолжают считаться маргинальными. Сейчас самой главной из них называют общество «Мусавах», возникшее в Малайзии в 2009 году на базе движения «Сестры в исламе». Его основали исламские феминистки восточного мира и Европы. Они выступают за реформу семейного законодательства, в том числе моногамию, и за толкование Корана, предусматривающее равенство для мужчин и женщин. Их делу зачастую помогают юристы, адвокаты, эксперты в области международного права обоих полов. Это более 250 деятелей в разных областях из 47 стран.

У истоков гражданской организации «Сестры в исламе», появившейся еще в 90-х, стояла Зайна Анвар. Феминистка из Малайзии объездила местные деревни, чтобы рассказать женщинам об их правах. По ее мнению, изменить ситуацию возможно, если правильно использовать принципы ислама. Цель движения — не просто сломать стереотип о гендерном неравенстве в исламской религии, но и перекроить законы в стране, адаптируя их под идеи равноправия.

«Существует разрыв между нашей верой в Бога, который является справедливым, и тем, что власти говорят о религии. Больше всего меня убивает, как женщины плачут, жалуются на свое жалкое положение и, не сумев найти выход, обращаются за помощью к религиозной верхушке. Но получают ответ, что так и надо, так как это законы ислама», — объясняет свою позицию Зайна Анвар.

Один из примеров — отказ некоторых мусульманок от средств контрацепции при том, что их мужья больны СПИДом. Они считают, что такая попытка обезопасить себя от ВИЧ не подобает жене и является проявлением непослушания.

Исламские феминистки настаивают и на равенстве в мечети. Активистка Хинд Макки выступает против тесного пространства, отведенное женщинам. Женские сектора для моления зачастую коренным образом отличаются от мужских: в основном, они обветшалые, душные, маленькие. Письма и фотографии от мусульманок Хинд Макки публикует в соцсетях с надеждой на то, что к ним прислушаются и ситуация изменится. Еще один известный деятель в этой сфере — первая женщина-имам Амина Вадуд. Впервые пятничную проповедь перед смешанной паствой она прочла в 2004 году в Нью-Йорке. По ее убеждениям, и мужчины, и женщины равны перед богом, поэтому и те и другие имеют одинаковое право становиться имамом.

А как у нас: исламский феминизм в России

Движение, распространившееся по восточным странам, Европе и США, в России приживается неохотно. Как такового четко организованного феминистского сообщества в стране нет. Это скорее не борьба за равные права с мужчинами, а борьба со стереотипами об исламе. Например, возможность спокойно ходить в хиджабе в любом российском городе, не испытывая неловкость и предвзятое отношение со стороны окружающих. Если в регионах, где проживают много мусульман, с этим проще, то в остальных ситуация иная. Работодатели не всегда готовы с пониманием относится к перерывам на намаз или к сотрудницам, ежедневно носящим платок.

В то же время в России много мусульманок, занимающих высокие посты в различных организациях. Что касается отношения к мусульманским женщинам, то оно зависит от региона. На Северном Кавказе еще существуют традиции «похищения невест» или калечащих девочек операций на половых органах, а после опроса, проведенного в дагестанских высокогорных селах, выяснилось, что 80 % женщин терпят насилие от мужей. Тем не менее, сейчас среди нового поколения, проживающего в этих местах, появляются протестующие активисты. Они говорят о том, что ряд традиции пора модернизировать. По крайней мере, для того, чтобы местные женщины чувствовали себя защищенными от проявлений насилия и беззакония, которые зачастую оправдываются обычаями региона.

В постсоветское время, в нулевые в Казани было частым явлением добровольное желание носить платок, иногда даже через конфликт с родителями и непонимание окружения. Это касается мусульманок из светских семей. Мне кажется, что сейчас в Казани нет мусульманских феминисток, но есть девушки, практикующие ислам и при том критически отзывающиеся об элементах патриархата. Есть традиционалистское разделение: мечеть — территория мужчин. Но в то же время женщины стали говорить, что тоже хотят наравне со всеми получить образование в медресе. В Российском исламском институте, например, появились девушки-учителя. Также удалось добиться присутствия женщин на пятничных проповедях. Им не вменялось в обязанность ходить на пятничный намаз, но они хотят сами, потому что имеют такое право. Таким образом, они обозначают свое присутствие в мечети.

В Казани и в целом по России много благотворительных и общественных организаций, возглавляемых женщинами. К примеру, директор реабилитационного центра «Ярдэм». Мусульманки в нашей стране строят карьеру, занимают руководящие посты. То есть на практике многие из них воплощают феминистские принципы, но из-за негативного отношения к слову «феминизм» не относят себя к последовательницам этого движения.

Вообще, исламский феминизм зародился несколько десятков лет назад в странах Европы и Ближнего Востока. На Востоке, кстати, тоже есть некая настороженность к понятию, обозначающему феминизм. Вместо него стараются использовать термин «женский активизм». Исламский феминизм имеет много смыслов: иногда его отделяют от мусульманского, потому что последний считается выходцем с Запада, построенным по его стандартам. А исламский феминизм больше связан с религией, священными текстами, высказываниями о том, что пророк Мухаммед был феминистом и во многом облегчил положение женщин в те времена. Например, избавил общество от части несправедливых арабский традиций, которые существовали до принятия ислама.

Поэтому в мусульманской среде и в России слово «феминизм» не прижилось, так как ассоциируется с чем-то очень либеральным. Тем более, это движение на Западе и Востоке довольно сильно отличается. Мусульманки-феминистки говорят феминисткам западным: «Вы за то, чтобы нас освободить, но ваша модель освобождения и видения того, что такое свобода, отличается от нашей». Феминистки восточного мира считают, что феминистки на Западе транслируют на них свое понятие о культурных нормах и том, как себя должна вести женщина. И замечают, что это похоже на культурную колонизацию под видом освобождения.

Изображения: Саша Спи

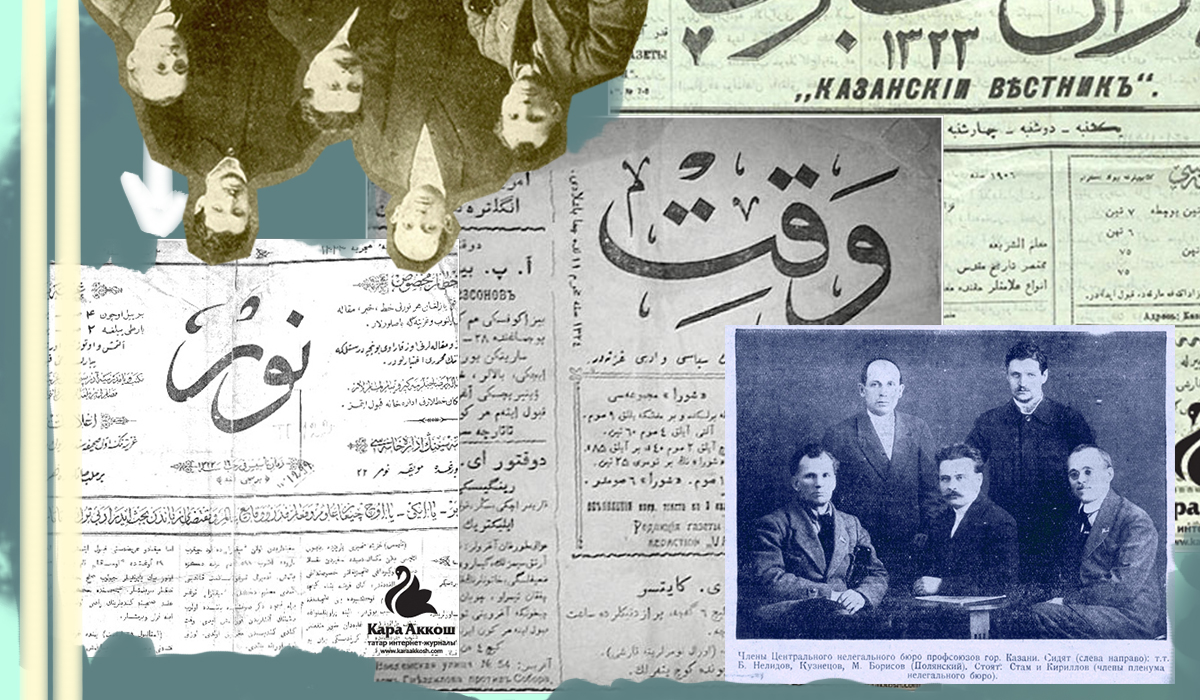

Четвертой властью СМИ впервые назвал британский писатель Томас Карлейль. В СССР этот термин использовался в отношении западной периодики. И только в 1986 году, когда пропаганда уже не звучала со страниц каждой советской газеты, понятие прочно вошло в обиход местных журналистов. А все потому что печать десятилетиями была в строгих рамках идеологии Советского Союза. Однако именно в те годы зазвучал и голос оппозиции — появились самиздаты, листовки и подпольные кружки. В том числе и в ТАССР.

Enter изучил не одну книгу по истории, чтобы разобраться, как в Татарской АССР уживались цензура и СМИ и кто сейчас выпускает независимые от государства издания.

Военные и послевоенные годы

В 1943 году в ряде советских журналов началась работа по устранению «грубых политических ошибок» — теперь события должны были освещаться в ином свете. Шла война, а значит общество, считала власть, остро нуждалось в патетике — это и стало основной задачей для печати. Так запускалась многоуровневая идеологическая машина: сначала под надзор попала интеллигенция во главе с работниками прессы, а после волна ценза докатилась и до ТАССР. Уже в 1944 вышло постановление, которое окончательно закрутило идеологические гайки. Изменился и тон самой пропаганды: теперь в нем звучали не просто патриотические нотки, необходимые стране в тяжелые годы войны. Документ предопределил национальную политику, в которую входила деятельность научных и культурных учреждений на многие годы вперед. В самом постановлении власть указывала на то, что татарский обком был недостаточно бдителен по отношению к культуре, в том числе, конечно, к писателям и журналистам.