Автор: Алсу Гусманова

5 августа в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). На одной площадке соберутся дизайнеры, деятели культуры и искусства, представители гастроиндустрии. Каждый из участников так или иначе затронет национальную тематику: будь то традиционные блюда татар или платье с принтом, которое точно не купишь в обычном торговом центре.

Enter рассказывает, что еще будет на фудкорте, где зазвучит татарский джаз и блузка какого бренда приведет в восторг всех коллег.

Немного истории

В дореволюционных источниках часто упоминается знаменитый Сенной базар, который когда-то был оживленной точкой торговли в забулачной части Казани. Он нашел свое место между улицами Галиаскара Камала, Московской, Парижской Коммуны и Николая Столбова. Базар возник там, где раньше было озеро — оно уступило территорию болотам примерно в середине XVIII века. Торговые ряды стали появляться там в то же время, когда татарские купцы начали активно выкупать земли в этой части города. К началу XIX века на участке возле Сенной площади торговцы криками привлекали внимание к своему товару: национальной одежде и обуви, головным уборам вроде калфака, сладостям из Средней Азии, украшениям, молитвенным коврикам.

Здесь же купцы расхваливали стать лошадей в поисках покупателей. Так Сенная площадь постепенно обросла купеческими лавками, складами, закусочными и доходными домами. Тогда все новости из жизни знакомых казанцы узнавали не из сториз, а совершая покупки — для местных любителей сплетен это было сакральное место. Свои последние дни Сенной базар встретил в 30-х годах XX века.

В настоящее время традицию возрождают — современный фестиваль «Сенной базар» перестал быть единственным местом, где за раз можно узнать все последние слухи. Он превратился в площадку для встречи представителей разных индустрий и поклонников стильных вещей с национальным колоритом. Таких покупателей еще и поощряют: если прийти на фестиваль в блузке с татарским орнаментом или надеть брошку с тематическим принтом, можно даже получить подарок от организаторов.

Одежда и аксессуары от брендов с татарским колоритом

Дизайн-маркет объединит бренды, выпускающие косметику, ювелирные и кожаные изделия, одежду и книги на татарском языке. Само собой, все товары — с национальным оттенком.

Alsu Musavirova

Бренд, названный в честь его основательницы, словно создан для особо патриотичных татар: частицу национального колорита можно всегда носить с собой. Будь то кожаный браслет, сумка, обложка для паспорта или простой брелок для ключей — каждый аксессуар отмечен особым узором, который не оставит сомнений по поводу того, к какому народу относит себя его обладатель.

Bulgari

Сумки с кожаной мозаикой, в которой легко распознать татарские мотивы, подойдут и под легкое летнее платье и под строгий деловой костюм. Сделать образ еще более современным дизайнеры предлагают с помощью модных сейчас больших кошельков на фермуаре. В дополнение — броши и пояса, если хочется выглядеть как настоящая татарка, но при этом сэкономить во время

шоппинга.

Студия-мастерская Лилии Григорьевой

Если пить татарский чай по утрам хочется не из обычного стакана, а из эксклюзивной кружки, то самое время присмотреться к авторской посуде. В казанской мастерской к тому же изготавливают тарелки и чашки, которые при случае можно подарить в качестве сувенира туристам, наконец увидевшим Кул-Шариф и башню Сююмбике. В студии керамики изделия создают из испанской глины.

Indira Star

Офисный стиль, романтичный образ или строгая классика — создатели бренда надеются разнообразить гардероб покупательниц комплектами на разные случаи жизни. В основном все вещи скромной длины, подходящие и последовательницам ислама. Коллекции включают в себя аксессуары в виде игривых шляпок или летних авосек, которые выглядят уместно даже

с классикой.

Әлли-Бәлли Store

Кто из детей на новогоднем утреннике сыграет снежинку, а кому достанется заветная роль принцессы — вопросов у воспитателей не возникнет, если надеть на ребенка платье этого бренда. Детская одежда создается по индивидуальному пошиву. Только стоит следить за ребенком особенно пристально — покорять лужи в дизайнерском костюмчике чревато ощутимым ударом по кошельку.

Солнце внутри Казани

Когда культурная программа позади, эчпочмаки доедены, экскурсии по Кремлю завершены — настало время вести друга-туриста за сувенирами. Сумки, футболки, посуда, чак-чак всех размеров — то, что можно найти в сувенирном магазине. Но прежде чем купить в подарок открытки с надписью «жизнь без татарки как чай без заварки», узнайте, как к этому отнесется девушка приятеля.

Alsu Gilmi

Сочетать несочетаемое — похоже, негласный девиз казанского бренда. Мусульманские платья в пол с кроссовками и кепками создают гармоничный тандем. Дизайнеры помнят — дело в деталях: пастельные тона разбавляет ярко-красный аксессуар, который выглядит далеко не случайным элементом. Рекомендуется

носить тем, кто живет по принципу

«не надо стесняться».

Hayat

Марка из Санкт-Петербурга создает одежду по мусульманским канонам, и явно ориентируется на завет «скромно — не значит скучно». Коллекции подойдут и тем, кто планирует визит в изысканный ресторан, и любительницам вечерних прогулок по Кремлевской набережной. К слову, пока выходной на пляже все еще актуален, можно присмотреть среди вещей бренда стильный буркини.

Татарская кухня — не только про элеш и эчпочмаки

Эчпочмак — не просто еда, а состояние души татарина. Тем не менее на фудкорте фестиваля еще множество вариантов обеда: национальные блюда и не только от заведений, которые знают толк в татарской еде.

Vegan day

Казалось бы, татарская кухня и вегетарианское меню — сочетание странное. Однако излюбленное место тех, кто напрочь отказался от мяса, делает реверанс в сторону национальной выпечки: кормить гостей фестиваля обещают эчпочмаком с грибами, кыстыбый на ореховом молоке и, разумеется,

своим фирменным фалафелем.

Тюбетей

Татарская традиционная еда на новый лад — такую позицию в гастрономической нише Казани заняла сеть национальной еды. Благодаря им казанцы узнали, что получится, если совместить кыстыбый и бургеры. Кроме экспериментов, здесь предлагают классику жанра: губадию, элеш и шулпу. Запивать — татарским чаем на травах.

Miel

Мед бывает не только цветочным или липовым, но еще и ягодным, фруктовым и вдобавок с орехами. Если очень хочется узнать, каково на вкус сочетание классического содержимого сот с кокосом, манго или имбирем, то стоит попробовать крем-мед от Miel. Говорят, он полезнее обычных сладостей,

но это не точно.

Maryam

Десерты этой кондитерской больше похожи на произведения искусства — удержаться от ударной дозы углеводов почти невозможно. Особенно эффектно смотрятся рожки с муссом, щедро усыпанные сверху ягодами, фруктами и орехами. Рекомендуется попробовать также эклеры и трайфлы, изготовленные местными кондитерами.

Байлар

Татары и чай — как Ромео и Джульетта или Марк Антоний и Клеопатра: представить то и другое по отдельности затруднительно. Тем более если в детстве этот напиток по традиционным рецептам заваривала бабушка. Играя на ностальгических нотках, «Байлар» делают как раз такой чай — с привкусом детства

и запахом деревни.

Magic in the banks

Цукини и цитрусы вполне могут ужиться в одной банке, и более того — даже составить удачную композицию. Как и чилийский перец с белой черешней и абрикосами. Традиционное варенье от бабушек, которым всегда можно закупиться на зиму возле Чеховского рынка, конечно, вне конкуренции: но иногда хочется и немного экзотики.

Параллельная программа: мастер-классы, лекции и экскурсии

Мастер-класс по приготовлению татарских блюд

Чем саратовский чак-чак отличается от казанского и как испечь щавелевый пирог: об отличиях татарских блюд в разных регионах посетителям расскажут на мастер-классе. На площадке фудкорта можно будет попробовать и башкирскую шанку, и сибирскую «чияшэнку». Заодно узнать их рецепт.

Во сколько: 14:00 − 15:30

Концерт татарской музыки

Если хочется узнать как звучит татарские джаз и акустическая музыка, то стоит задержаться до вечера. С приходом сумерек на площадку парка выйдут молодые исполнители: Азат Гыймадиев, Булат Шаймиев, Адиля Ахматова, Эльнар Байназаров, Ислам Калимуллин и Зарина Вильданова.

Во сколько: 19:00 − 21:00

Лекторий

Составители программы лектория, видимо, решили всерьез заняться образованием казанцев: тут и лекции о состоянии театра, легендах татар со всего мира, презентация книги с кулинарными рецептами, советы по продаже татарских товаров, общение с писателем Шамилем Идиатуллиным и не только.

Во сколько: 13:00 − 18:30

Арт-площадка

Сразу несколько техник и стилей представят на фестивале казанские художники. На арт-площадке будут работы Радика Мусина, Руслана Ибрагимова и Назима Исмагилова. Их творчество разительно отличается: здесь и картины, написанные акварелью, и каллиграфия, и брендреализм.

Во сколько: 12:00 − 19:00

Активности от проекта «Гыйлем»

Проект «Гыйлем» проведет несколько дискуссий на татарском языке: о химии, экологии, философии и других науках, расскажет о переводческих проектах волонтеров, благодаря которым Гарри Поттер заговорил на татарском, и проведет образовательную олимпиаду Qayyum.

Во сколько: 12:00 − 18:00

Детская площадка

Спокойно примерить платье или попить чай с губадией можно, доверив своего ребенка сотрудникам детской площадки. Для малышей мастер-классы организуют творческая студия «Остабикә», детский центр «Сабыйлар» и дизайнер, иллюстратор-художник из Монреаля Камила Чемоданова.

Во сколько: 12:00 − 19:00

А также:

• Мастер-классы по танцам крымских, астраханских и сибирских татар «Бию for you»

• Лекция о современном татарском стиле от дизайнера Миры Рахмат

Фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — это рефлексия по Сенному базару, который размещался в XVIII-ХХ веках на территории Старо-Татарской слободы. Мероприятие представляет собой площадку для взаимодействия молодых татарских дизайнеров, поэтов, музыкантов, кулинаров, хореографов и режиссеров, актуализирует татарскую культуру: показывает, насколько она может быть разнообразной и современной.

В этом году появились новые площадки, а к тем, что уже стали традиционными, добавились интересные элементы. Программа фестиваля включает в себя дизайн-маркет при участии 100 дизайнеров, лектории про культуру и историю татар, о том, как «продавать» татарское, экскурсии-рассказы, детский уголок, открытую научную олимпиаду, презентацию издательства «Яңа нәшрият» и перевода Гарри Поттера на татарский.

Возможно, через пару лет «Печән базары» превратится в большой фестиваль, который у всех будет ассоциироваться с татарской культурой. Я уже представляю, как он будет организован где-нибудь в Европе. Хочу, чтобы о татарах и о наших традициях знали и в других странах. Каждый год на фестиваль приходят представители других национальностей, потому что им интересно познакомиться с татарскими сообществами, послушать альтернативную татарскую музыку и побывать в центре этого события.

Фото: vk.com, instagram

Из динамиков несется микс песен Салавата и Гузель Уразовой, на площадке — танцы всех стилей, а у пульта — модный локальный диджей. Татарская дискотека за годы существования обросла своими традициями и поклонниками: именно здесь на вопрос «Хәлләр ничек? Биебез ме?» в ответ не услышишь удивленное «Что?». Правда, годы идут, а формат вечеринок по-татарски почти не меняется.

Enter изучил все атрибуты типичной татарской вечеринки и составил полную инструкцию для тех, кто хочет организовать мероприятие по всем канонам: с хитами местной эстрады, конкурсами, шоу и танцами.

Дисклеймер

Редакция Enter решила пройти путь организатора типичной татарской вечеринки, чтобы разобраться, почему такие дискотеки считаются китчевыми и что нужно изменить в формате. Получилось, что вечеринка рассчитана на 150-200 человек, дни проведения: пятница — суббота.

Прежде чем читать дальше, погрузитесь в атмосферу типичной татарской вечеринки

с помощью самых показательных треков

Что такое татарская вечеринка?

Татарская дискотека — отдельный достойный внимания феномен. Проходя мимо клуба, который в этот вечер собрал гостей на подобное событие, кто-то испуганно ускорит шаг. Кто-то, наоборот, проникнется особой атмосферой: здесь и сборная солянка из песен, ставших хитами в Татарстане, и задорный голос ведущего, и узнаваемый вокал местной звезды. Такой формат чем-то напоминает русские дискотеки нулевых, но если те превратились в далекие воспоминания, то татарским тоже не помешал бы апгрейд.

В Казани первые татарские дискотеки начали проходить в конце 90-х в «Униксе». Несмотря на название «вечеринка», они поскромнее, чем обычные: обнаженных девушек, танцующих под диско-шаром здесь увидишь редко. Раньше на некоторых дискотеках в коктейльной карте даже отсутствовали позиции с алкоголем. Скромность не приравнивается к скуке — как правило, на таких вечерах всегда насыщенная культурно-развлекательная программа: шоу, конкурсы, активное движение на танцполе и не только.

Кроме того, для многих татар это хорошая возможность найти вторую половинку — как правило, почти все присутствующие девушки на вопросы о том, можно ли познакомиться, ответят на языке Тукая. И если ответ будет положительным, то после сумеют испечь избраннику бэлиш.

Сейчас потанцевать вместе татары собираются в разных городах: в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Астане, Нью-Йорке, Брюсселе. В Москве и вовсе проходит целая серия тематических вечеринок, которая периодически меняет название с Tatar Arbat Party на Sabantui Party.

Чаще всего гости танцуют под современные песни татарских исполнителей, ремиксы к которым создал сам диджей. А иногда из динамиков можно услышать даже фольклор. Также звучат русские и зарубежные треки. Если играет что-то из классики татарской поп-музыки, то обязательно в обработке — чтобы никто не успел заскучать или поддаться ностальгическому настрою.

Аренда площадки

Если театр начинается с вешалки, то татарская вечеринка — с площадки. В Казани несколько клубов превратили проведение дискотек с национальным оттенком в постоянную традицию: Arena, Luxor, Teatro, Trattoria Fest, Ju-Ju bar и «Эрмитаж». Следуя инструкции по созданию типичной татарской дискотеки, стоит обратить внимание именно на эти места. Стоимость их аренды меняется в зависимости от дня недели.

Летом в клубе Arena татарскую музыку не услышишь — заведение закрыто до осени. Не получится провести свою татарскую вечеринку и в Luxor — у клуба контракт с организаторами дискотек Kuray Mega Dance. По его условиям танцевать под микс из песен Гузель Уразовой и Элвина Грея гости заведения могут только там.

Клуб Teatro готов отдать площадку на ночь минимум за 25 тысяч рублей. Сумма включает в себя наличие персонала, оборудования, звукорежиссера и световика.

За одну ночь с организаторов татарской вечеринки ресторан Trattoria Fest попросит около трех миллионов рублей. Впрочем, в семизначную сумму входят оборудование и весь персонал.

Ju-Ju bar готов предоставить свою площадку на ночь, если у клиента найдется не менее 600 тысяч за услугу. В эту сумму включена только аренда помещения.

Аренда концерт-холла «Эрмитаж» обойдется в 110 тысяч рублей. Если своего оборудования нет, то придется доплатить за местное — 25 тысяч за свет, 30 — за звук, 95 тысяч за светодиодный экран. Еще одна статья расходов — звукорежиссер. Но при желании ответственным за звук можно назначить своего знакомого.

Диджеи

На человека, от которого зависит, как скоро музыка доведет гостей до танцпола, тоже предстоит подкопить. Опыт, репертуар, наличие хорошего оборудования, популярность у публики — все это влияет на стоимость татарского диджея. За выезд на мероприятия, которые проходят за пределами Казани, организаторам придется заплатить больше раза в два. Если очень хочется сэкономить на музыкальном сопровождении — можно найти диджея, который попросит около четырех тысяч рублей за ночь работы. Но диджей из списка «топ» обойдется куда дороже.

К примеру, ценник на выступление известного и за пределами Татарстана DJ Ali стартует от 10 тысяч рублей. Однако, стоит учесть, что у него контракт с клубом Luxor, поэтому если очень хочется танцевать именно под его мэшап, то выбор площадки более чем ограничен.

DJ Aira можно услышать на самых крупных татарских дискотеках. Стоимость его сетов оценивается в промежутке от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще один диджей, чьи ремиксы знатоки определят с первого звука, — DJ Sazzan. Сумму выступления в Казани он не раскрывает, но сообщает, что вариант не для бюджетной дискотеки — например, за выездное мероприятие возьмет примерно тысяч 20.

DJ Lilu, которая со всей диджейской аппаратурой на «ты», за час присутствия на мероприятии просит от 1 000 до 1 500 рублей. Конечная сумма зависит от длительности сетов.

Ведущие

Количество нулей в чеке после выступления популярного казанского ведущего заставило бы даже Скруджа Макдака срочно перейти в режим экономии.

Всегда востребованный Данир Сабиров за выступление на корпоративах или других подобных мероприятиях получает сумму, близкую к 100 тысячам рублей.

Рамиль Шарапов, шутки которого давно ушли в народ, готов провести мероприятие за сумму практически в два раза меньше: минимальный денежный порог ведущего начинается от 50 тысяч.

Знакомый публике в том числе и в амплуа певца Салават Минниханов запросит сумму в пределах 50 тысяч рублей. С сентября этого года артист будет проводить только безалкогольные мероприятия.

Айваз Садыров — голос татарского радио, за свое участие в мероприятии возьмет финансовое вознаграждение в размере от 40 тысяч рублей.

За те же 40 тысяч рублей поддерживать веселый настрой окружающих будет и Фарид Галимов, который много лет не покидает топ ведущих Казани.

Звезда по цене иномарки

Успех татарской дискотеки в большинстве случаев зависит от того, кто в этот вечер появится на сцене — зачастую гости идут именно на артиста, а не на танцы. Чтобы никто не потребовал вернуть деньги за билет, а, наоборот, остался доволен, рекомендуется не скупиться и пригласить местную звезду. Особенно любимы завсегдатаями татарских дискотек Гузель Уразова, Элвин Грей, Айдар Галимов и, конечно, Салават.

Стоимость выступления складывается из нескольких факторов: дата, популярность артиста, площадка, длительность пребывания на мероприятии и знакомство с организатором события. Для того, чтобы гостей развлекал именно тот самый певец, во время песен которого публика толпой ринется на танцпол, надо забронировать место в его тесном гастрольном графике заранее: желательно месяца за два-три.

Если необходимо сочетание нежного голоса, татарской аутентичности и современных мотивов, то это как раз про Гузель Уразову. Стоимость выступления исполнительницы — около 100 тысяч рублей.

Чтобы о дискотеке появились упоминания во всех сториз татарской молодежи, рекомендуется приглашать Элвина Грея. Вариант, мягко говоря, не самый бюджетный — на артиста из Башкортостана придется потратить сумму, близкую к полумиллиону.

Всенародно любимые хиты Айдара Галимова оставят отсиживаться за столиком только самых невпечатлительных гостей вечера. Тем более, запросы еще одного выходца из соседней республики куда скромнее — 100 тысяч рублей.

Звезда первой величины на небосклоне поп-артистов Татарстана — Салават Фатхетдинов выступит на дискотеке за гонорар в несколько раз выше — около 500 тысяч рублей. Но только если у певца найдется свободное окошко в расписании и нужный настрой — исполнитель признавался, что выступать на таких мероприятиях предпочитает пореже.

Я бываю на татарских дискотеках один-два раза в месяц. В основном прихожу в качестве гостя: общаюсь со знакомыми артистами. Татарские вечеринки проходят так же, как и русские: народ отдыхает и кайфует, наливают алкоголь. Звучат ремиксованные татарские песни, приходит приглашенная звезда — обычно в два часа ночи, когда все уже совсем уставшие (смеется, — прим. Enter). Как правило, зовут самых популярных певцов, а если выступают не самые известные, то тогда их несколько. Шоу и конкурсы практически ничем не отличаются от тех, что проходят на русских дискотеках.

К сожалению, бывает такое, что татарские вечеринки ставят в не самый подходящий день — посреди недели, например. Я доволен их качеством, но хотелось бы, чтобы такие тематические дискотеки проводили почаще.

Иллюстрации: Саша Спи

В рубрике «Любимое место» Enter пишет о горожанах и важных для них точках на гастрономической карте Казани. Ведущий курсов Arzamas по навыкам XXI века для детей в трудной жизненной ситуации и основатель проекта о российских подростках Teens Russia Альбина Закируллина рассказала о взаимосвязи свободного графика и приема пищи, а также о том, почему бэлиш приятнее на домашних посиделках и можно ли полюбить китчевый дизайн в китайском кафе.

Домашние завтраки и национальная кухня

Отношение к еде менялось в зависимости от того, что происходило в моей жизни. До 17 лет я жила с родителями, семейные завтраки и ужины в определенное время были нормой. Потом я уехала учиться в Москву — город с совершенно другим ритмом жизни — режим, разумеется, пропал. Конечно, его можно сохранить, если работа нормированная, по графику. Но у меня с самого начала повелось так, что график был довольно свободным и неструктурированным: студенческие годы прошли на журфаке с возможностью прогуливать неинтересные пары просто так или из-за работы (нас за это не особо журили, главное — показать знания на зачете или экзамене). А работа тоже была почти всегда с довольно свободным графиком — все это позволяло есть тогда, когда захочется, а не когда придумало общество.

Идеальный расклад для меня — употреблять пищу за приятной беседой или наедине с собой. Иногда вместо полноценного обеда получаются быстрые перекусы — из-за режима многозадачности. Вечером возвращаюсь домой и, если нужно поработать еще над одним проектом, то открываю компьютер и параллельно ужинаю. Я и многие мои друзья привыкли к тому, что приходится есть, смотря на экран телефона или компа, чтобы не отрываться от работы — почти никто уже не обижается, это становится новой нормой.

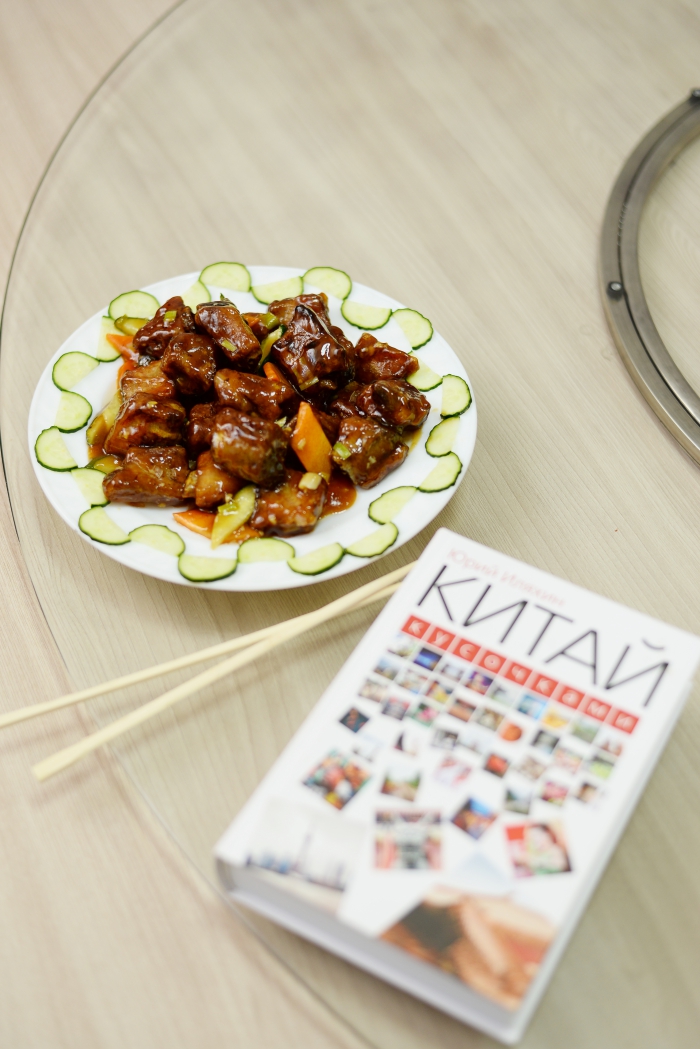

Из кухонь предпочитаю китайскую, но не могу сказать, что я особо в ней разбираюсь. Я не была в Китае, только начинаю готовиться к поездке морально — читаю книги про их культуру. Приходит понимание, что сколько бы ты ни готовился к такому путешествию, невозможно подготовиться полностью. Даже самые искусные востоковеды вряд ли скажут, что досконально изучили все традиции или китайский язык, ведь даже сами китайцы не знают его в совершенстве. Мне нравится эта кухня, потому что я люблю острую пищу и не могу отказаться от мяса. Даже блюда из свинины, которую я обычно редко ем, китайцы готовят невероятно вкусно.

Национальная еда — это всегда интересно. Когда я приезжаю в новое место, то обязательно стараюсь попробовать местную пищу. Наверное, в том числе потому что я выросла хоть и в Оренбургской области, но в чистокровной татарской семье — мне хорошо знакомы семейные посиделки с бэлишем: когда все родственники собираются за одним столом, выпекаются огромные пироги с мясом и картошкой, завариваются чаи с травами, самовар, все дела. Такую еду я предпочитаю есть именно в семейной обстановке — это такое сложившееся в голове облако тэгов — если бэлиш, то из конкретной духовки, приготовленный определенными руками, поэтому не могу сказать, что в Татарстане ем одни эчпочмаки.

Еще мне близка популярная сейчас вьетнамская кухня — в ней тоже много острого. Я люблю и токмач, и популярную в Азии рисовую лапшу — мне сложно выбрать, что вкуснее — фо-бо или шурпа. Также никогда не перестану любить грузинско-абхазскую еду: хачапури всех видов, грузинский лимонад.

Идеальное заведение сочетает в себе и вкусную пищу и атмосферу. Никому не захочется возвращаться в кафе за хорошей едой, если там плохое обслуживание. Мы все понимаем, что в Татарстане такие общепиты действительно есть: здесь сервис только набирает обороты.

Заказ Альбины:

Сямбо Гулужоу (свинина в кисло-сладком соусе) — 550 ₽

Танцу Шаопайгу (свиные ребрышки в сладком маринаде) — 550 ₽

Огромные порции и «клубничные» клеенки

Я помню, как пришла в «Китайскую кухню» впервые с Севой (Всеволод Лисовский — идеолог «Театра.doc», продюсер, режиссер, — прим. Enter). Тут было другое меню — такие красные таблички и почти всё по 300-350 рублей. Мы удивились и заказали четыре блюда, совершенно не понимая, какими огромными будут порции. С нами поздоровался владелец кафе, предупредил, что порции большие. Я, конечно, знаю, что в Китае есть традиция заказывать много еды сразу на всех и делиться блюдами по кругу, часто на специальной вращающейся подставке (что должно подразумевать большие порции, правда?) — но все равно размеры содержимого тарелок для нас были неожиданными: половину заказа пришлось завернуть с собой.

После этого случая я никогда не приезжаю сюда одна: если вдвоем, нужно брать одно блюдо, если втроем — два. Нет какой-то определенной позиции в меню, которую я заказываю постоянно. Помню, что мы брали тут какие-то штуки с потрохами и это было здорово. Представляю, как спрашиваю у друзей, которые здесь не были: «Пойдешь есть потроха?». А они на меня смотрят как на сумасшедшую: «Что? Какие потроха? Кишки?» (смеется, — прим. Enter). А у китайцев это принято и готовится так, что даже потроха съедаются с удовольствием.

Для человека, который видит при входе красивую минималистичную красно-белую вывеску, логично, что внутри все так же стильно. Для меня было странным, что в кафе розовые стены и красные диваны, а на малиновых шторах — разноцветные пластиковые бабочки, ровно как и под потолком фонарики не красные, а почти всех цветов радуги. Впрочем, я-то люблю трэш. А вот владелец заведения говорит, что собирается делать ремонт и через месяц мы увидим здесь что-то новое. Мне дико любопытно, что они придумают.

Обожаю сидеть здесь за определенным столом и смотреть вон тот телевизор, висящий в углу, потому что там всегда поют странные китайские песни и гоняют угарные клипы или новости. Слушаю этот почти незнакомый язык и думаю: «Почему мне так весело, если я не понимаю почти ни слова?». Еще мне нравится, что в кафе часто бывают китайские студенты, они очень стилевые и приходят группками — такой кайф за ними наблюдать. Китайская речь звучит в зале, по телевизору, на кухне, и если закрыть глаза и дорисовать в голове историю, то возникает ощущение, будто переместился во времени и пространстве сидишь где-то в Поднебесной.

Еще три любимых места Альбины

Кафе «Хачапурная»

Горячо люблю сочетание теста и сыра, поэтому обожаю еврейскую, итальянскую и особенно абхазскую кухню. Когда я начинала работать с Евгением Волком в Москве, вселенная придумала самого доброго человека на планете сделать моим другом — это Тея из Абхазии. С ней мы развивали первый в России сервис дизайнерской одежды по подписке — она и познакомила меня с абхазской и грузинской едой. В казанской «Хачапурной» владелица из Сухума, и оказалось, что она знакома с Теей — мир тесен. Теперь возвращаюсь сюда с двойным удовольствием и особенно люблю хачапури по-аджарски.

Бар «Культ»

Это заведение сочетает в себе стиль, качество и очень уютную атмосферу. Собрать не только профессиональную, но и дружную команду — большое достижение. Здесь какая-то невероятная любовь и приятие между ребятами на баре — этой сумасшедшей энергетикой они обволакивают и заражают посетителей. Сюда можно прийти в любом настроении: сотрудники сделают коктейль или приготовят чай (кстати, здесь свой чайный мастер) — и точно попадут в цель.

Меня вдохновляет как 23-летний Руслан умело управляет командой, в которой каждый — личность. Все относятся друг к другу с максимальным уважением, но при этом подшучивают — можно прийти хотя бы ради того, чтобы на это посмотреть. И еще круто, что ребята следят за тенденциями ресторанно-барного бизнеса и адаптируют их под Казань. Чаще всего я выбираю авторские коктейли, например, Supreme от Аделины (единственной бар-леди в команде), или, если хочется чего-то попроще, — «аперольку».

Кафе Chợ

Chợ — это самая приятная веранда в городе с опилками вместо пола, отличный фо-бо и классные шейки из манго и маракуйи. Причем последние можно заказывать без молока, что очень славно. Еще я очень люблю «Фошную» на Профсоюзной, которую основали мои приятели — удобный и пока не очень распространенный в Казани поп-ап формат.

Фото: Яна Айдарова

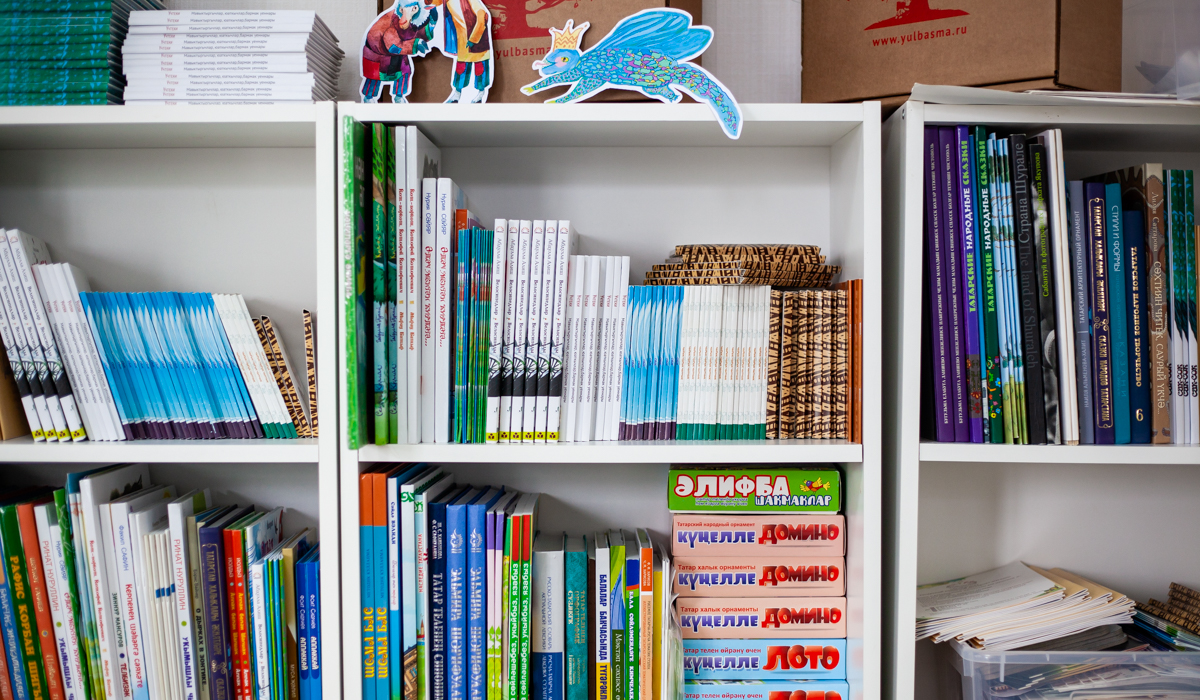

Семь лет назад в Татарстане впервые появились детские книжки-картонки на татарском языке: с них началась история издательства «Юлбасма». Получился почти книжный сюжет: минимальный опыт в издательском деле, зато большое желание создавать персонажей, с которыми могли расти дети из татарских семей. Сейчас продукцию издательства можно увидеть на полках во многих домах республики — и не только татароговорящих.

Enter поговорил с основателем «Юлбасма» Гузель Хасановой о том, как преодолеть все сложности на пути к мечте, дорасти до мирового рынка и написать материал, который точно напечатают.

Создание издательства с нуля

История издательства «Юлбасма» началась в 2011 году. Это было хобби, которое я придумала для себя, чтобы не скучать в декрете: моему сыну в то время было шесть месяцев. Я узнала, что Министерство экономики Татарстана разыгрывает гранты по направлению «социальный бизнес». Тогда и пришла идея издать книгу, тем более конкурс предусматривал такую возможность. Заполнила все документы и обосновала издание двух экземпляров на картоне, потому что у нас, в Татарстане, не было ни одной картонной детской книжки на татарском языке. Подумала, что раз их не существует, то идея может понравиться. Именно с такого формата дети начинают свое знакомство с книгами, так как у них нет скрепок и закругленные листы: они безопасные и прочные.

После подачи заявки, прошла через все этапы отбора, и выиграла грант — 300 000 рублей на издание. Тираж, который мы заявили был довольно большой — 4 000 на каждую книгу. Я очень смешно выбирала именно эту цифру: смотрела сколько татар в России и сколько человек среди них разговаривают на татарском языке. Сейчас я понимаю, что это был огромный тираж — даже в настоящее время мы не выпускаем материалы таким количеством. А те экземпляры мы до сих пор не распродали и процентов 30 из них еще лежит, хотя прошло семь лет. Но грант мы выиграли, книги выпустили.

После того, как начала поступать небольшая выручка от продажи, пришла идея выпустить что-то еще. В итоге мы втянулись настолько, что занимаемся издательством уже седьмой год — теперь это моя основная деятельность. Я была движком всей этой затеи — и тогда и сейчас. Меня поддерживает супруг: он юрист, специализируется на сфере авторских прав. Поэтому в издательстве занимается всем, что касается этой области, и для меня это большая помощь.

В первое время новые задачи, которые надо было решать, росли как снежный ком — работать приходилось в режиме «аврал». Сейчас все гораздо проще — систематизированы цели, задачи, подобрана команда. А тогда многое делалось на интуитивном уровне, было все так наивно. Сложности есть и сейчас, конечно — это распространение и реализация книг. Когда ты, представитель никому не известного издательства, приходишь в магазин и предлагаешь экземпляр для реализации, нужно пройти несколько стадий переговоров. Только потом дойти до заключительной — когда книжный согласится и заключит с твоим издательством договор.

Теперь стало проще зайти в крупные сети. Например, скоро наши книги появятся в «Читай-городе» — переговоры длились около года, сейчас мы на стадии заключения договора. Дело в том, что это большая структура, до которой нужно сначала достучаться. Первым делом пишешь письма, потом ждешь ответа, после — время уходит на согласование условий: для нас это новый опыт. Небольшие книжные магазины, наоборот, нас знают и с радостью берут продукцию на реализацию. Кроме того, у нас есть собственный интернет-магазин.

Свою миссию мы пока видим в выпуске материалов с местными авторами, художниками, дизайнерами и иллюстраторами. Все это поможет издавать книги о пространстве, в котором мы живем — потому что мы понимаем, что никто кроме нас не сможет рассказать о нем лучше.

Гузель Хасанова, основатель издательства «Юлбасма»

Команда, с которой все по плечу

Изначально в команде были два художника, два редактора, которые к тому же выполняли функцию корректоров, и один дизайнер. И я — руководитель издательства. Затем дизайнер Ильдар Аюпов познакомил нас с художницей Надей Нечаевой: с ней мы нарисовали иллюстрации к еще нескольким книгам. Второй экземпляр нарисовала художница Фарида Рязаева. Мы нашли ее оригинальным способом — просто пришли в книжный магазин, где продавали книги наших татарстанских издательств, и стали подбирать те, которые нам визуально нравятся. Больше всего понравились ее иллюстрации.

Сейчас в проектах издательства приняли участие около 30 человек. В основном команда состоит из фрилансеров. Процесс происходит таким образом: мы собираем коллектив под проект, заключаем договоры, работаем и распускаем людей по завершению. Иногда часть из них остается и на следующий проект. Среди постоянных членов коллектива — администратор, арт-директор Гузель Гарипова и юрист. Отбор иллюстраторов происходит так: мы рассказываем о материале, просим их нарисовать референсы. Они присылают свои работы — из них выбираем то, что нам подходит. У нас также есть база работ редакторов и переводчиков — по ней смотрим в каких проектах человек работал, в каком стиле и подбираем нужного сотрудника в зависимости от идеи материала.

Мы ставим для себя задачу: все делать с любовью. Это касается и подбора сотрудников — если видим, что проект не совпадает со стилем и жизненными ощущениями человека, просто с ним не сотрудничаем. Можем предложить другой проект, который ему подходит. Но не получится ничего хорошего, если человек мучается, выполняя свою работу.

Из банковского служащего — в издатели

В студенчестве я была основателем и главным редактором студенческой газеты: мы даже брали призы на конкурсах, так что вся эта тема мне близка. К тому же я подрабатывала в казанском отделении журнала «Большой город» — сейчас его не существует, но раньше он был довольно известным. Опыт в такой сфере имелся — я могла верстать, знала, как работает типография, как общаться с авторами. При этом у меня экономическое образование, что мне очень помогло — нужно было составить бизнес-план, работать с контрагентами. После института успела всего год проработать в банке, в отделе развития бизнеса. Кстати, сейчас я аспирант и пишу диссертацию по теме «Социальное предпринимательство» — это тоже близко к тому, чем я занимаюсь.

Когда возникает идея, большое значение имеет наличие продукта или услуги на рынке — в нашем случае это детские книги. И мы понимали, что на это есть спрос со стороны родителей, которые общаются с детьми на татарском языке, а должного удовлетворения спроса нет. С развитием издательства наша контентная политика продолжает расширяться: мы начали понимать, что есть еще аудитория, которая хочет читать татарских авторов на русском языке — и начали выпускать такие книги. Потом поняли, что есть татары, живущие за рубежом — им нужны издания на латинице или английском. После чего занялись переводом своих книг.

В этом году мы запустили второй коммерческий бренд Tamga, под которым планируем выпускать материалы для взрослых. На днях как раз выходит книга «Хатира» — в ней содержатся кулинарные рецепты. Еще в этом году выйдут путеводители и дневники татарских авторов под этим брендом. Получается, что «Юлбасма» — коммерческое обозначение для детских изданий, Tamga — для взрослых.

Мы хотели, чтобы название издательства имело тюркские корни и при этом не было чересчур известным. Если делить слово «юлбасма», то получится, что юл — дорога, а у «басма» несколько значений — издание, мостик. Но есть еще прилагательное «юл басма» — его используют, когда имеют в виду прописную букву. «Юлбасма хәреф» переводится как «строчная буква». Нам понравилась эта смысловая нагрузка, потому на издательском рынке Татарстана и тем более России мы были совсем небольшим, наивным, но дерзким издательством. Маленькая буква, из которой впоследствие складываются слова и предложения — нам показалось, что это про нас.

Самоокупаемость — это реально

Грант от Минэкономики был невозвратный — мы только должны были отчитаться по объему налогов. Можно сказать, что сейчас издательство находится на самоокупаемости — пока ни разу не пользовались кредитными средствами. Просто издаем книги, получаем выручку и на эти средства готовим следующий материал. Сейчас мы в состоянии за бюджет издательства выпустить две-три книги в год. Но вместе с тем, начиная с прошлого года, ищем и другие источники финансирования. Например, у нас уже два экземпляра вышли с использованием платформы краудфандинга «Планета.ру». Мы анонсируем издание — рассказываем, что это будет, делимся рабочими эскизами, текстами. Те, кто верит в проект, заранее покупают книгу, а потом мы присылаем ее по почте. Получается, что книжный краудфандинг превращается в предпродажу.

Конечно, были и коммерческие провалы. К примеру, книги-потешки, которые мы издали в 2013 году. Они очень сложно продавались, хотя мы ожидали более высоких показателей. Но теперь я понимаю, что в низких продажах виноваты и мы сами, потому что книга должна выходить с разработанным планом маркетинга. Наивно выпускать ее и отпускать в свободное плавание, ожидая, что она кому-то понравится. Мы так делали в первые годы работы. Сейчас выход каждого экземпляра сопровождает серия мероприятий: мастер-классы, презентации, рассказы о создании материала, сопутствующие товары. Вероятность, что он будет коммерчески успешным в таком случае сильно повышается. В последние годы наши ожидания от продаж и реальность начали совпадать.

Вместе с тем начинают появляться инвесторы, которые заказывают нужный им материал. Например, с рецептами татарских блюд «Хатира». Если говорить о таких экземплярах, то количество издаваемого больше — в этом году планируем выйти на показатель в пять-шесть книг. Направление, в котором сейчас движутся все современные издательства — это выпуск книги с сопутствующими товарами. Когда мы в прошлом году издали сказки Тукая, то в дополнение к ним выпустили наборы для создания шарнирных кукол. Затем вышли сказки Абдуллы Алиша, к которым в этом году выйдет целый набор по мотивам: значки, стикерпаки, сумки, рюкзаки с героями. Нам кажется, что таким образом мы продлеваем жизнь персонажам и читатели смогут лучше проникнуться ими. Сейчас практически все издания выходят с дополнительными материалами.

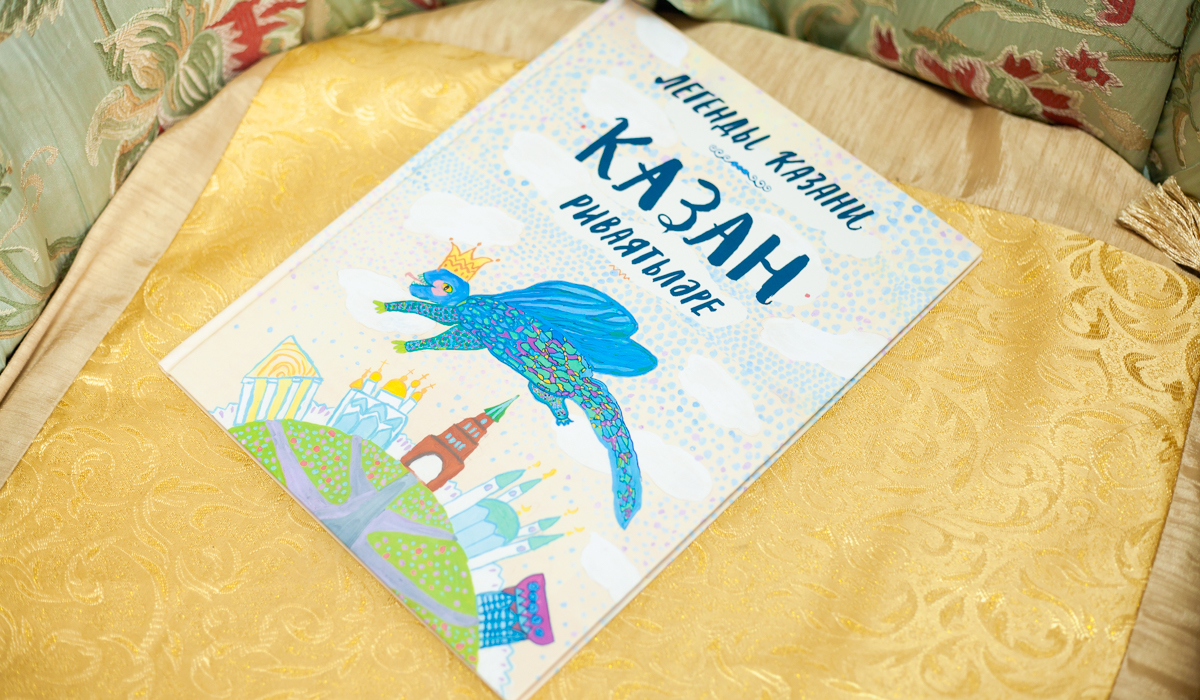

Путь книги от идеи до прилавка

Идеи книг приходят спонтанно: задумка создать «Легенды Казани» возникла, когда мы поняли, что дети мало об этом знают. Я с сыном каталась на катамаранах по озеру Кабан, и он сказал, будто слышал от знакомых о лежащих на дне сокровищах. В тот момент я осознала, что его это зацепило, но он не знает подробностей истории. А таких легенд у нас немало. Мы начали узнавать у друзей и покупателей, насколько это вообще интересно — выяснилось, что тема действительно актуальна.

Получается, что у кого-то возникают идеи, которые потом выносятся на обсуждение. Затем начинаются поиски иллюстратора и автора. С момента появления мысли об издании «Легенд Казани» на двух языках до ее выпуска прошло два года. Когда мы работали над материалом о казанских легендах, то нашли много справочной информации, но не было текста, адаптированного под детей. Нужен был автор, который смог бы рассказать эти истории малышам. Нам посоветовали обратиться к казанскому писателю Борису Вайнеру. Он почти сразу откликнулся и взялся за непростую задачу.

Дальше была авантюра: предложить нарисовать все иллюстрации к книге самим детям. Сложности были с организацией процесса — пришлось отбирать рисунки около 600 маленьких художников в возрасте от шести до 18 лет. В итоге в издание вошли 30 иллюстраций. Я понимаю, что сохранила много нервных клеток, потому что не была в составе жюри (смеется, — прим. Enter). Наши иллюстраторы потом признавались, что в детстве и мечтать не могли о появлении своих рисунков в настоящей книге.

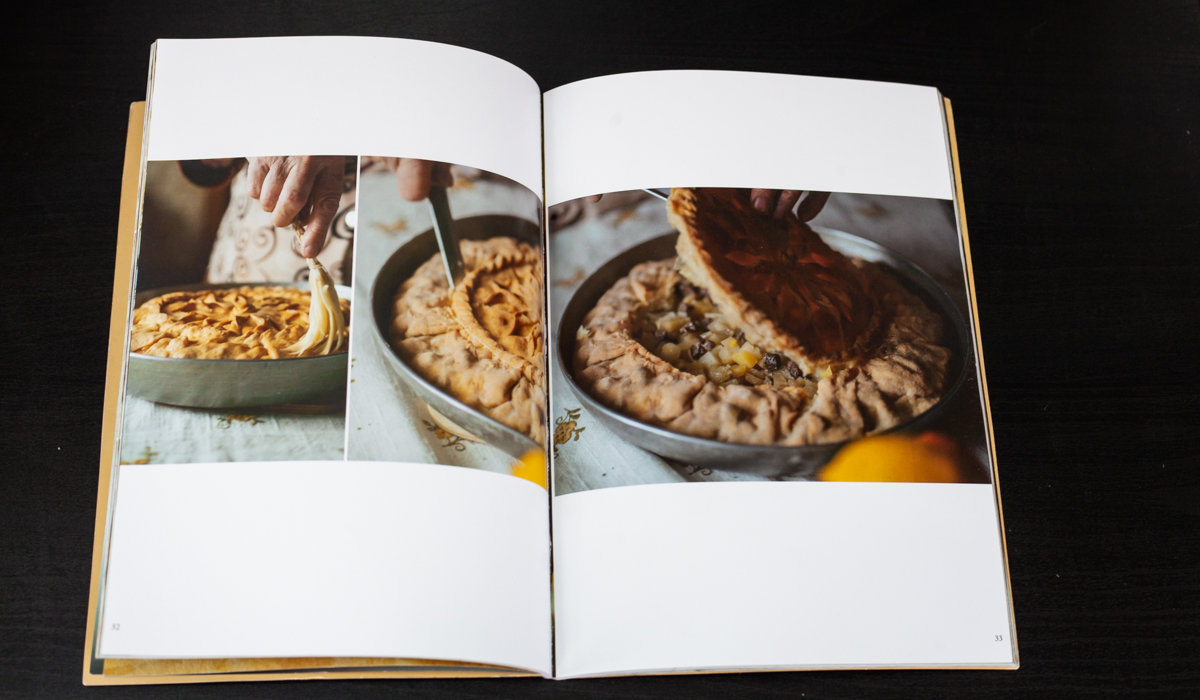

Также в этом году мы переиздали сказки Габдуллы Тукая. А на днях вышла книга «Хатира». Ее идея родилась у нашей хорошей знакомой Алины Садриевой: она хотела сохранить кулинарные рецепты своей бабушки. Когда мы начали обсуждать концепцию материала, то поняли, что он может быть интересен широкому кругу читателей. Самые вкусные беляши и треугольники, как известно, готовят бабушки. К сожалению, у молодых людей прервана связь со старшим поколением — у некоторых из нас не осталось никого, к кому можно вернуться в деревню. Отчасти из-за того, что даже бабушки сейчас живут в городе. Нам показалось, что эта преемственность нарушена — захотелось придать ей какую-то форму: например, книги.

Мы нашли хороших фотографов, взяли диктофон и поехали в деревню, чтобы записать и поснимать рецепты Хатиры-әби — бабушки Алины. Этот материал и лег в основу. Чтобы придать изданию шарм, мы вставили в текст цитаты нашей героини — советы и инсайды о том, как сделать блюдо еще вкуснее и аутентичнее. Затем нашли историю происхождения каждого блюда. К слову, для нас стало открытием то, что суп-шулпа, который все знают, встречается во многих народах, но вот идея добавлять лапшу в бульон возникла на нашей территории. Говорят, что это придумали татары.

Предисловие написала Радмила Хакова (автор книги «147 моих свиданий»,— прим. Enter), которая сразу откликнулась на нашу просьбу и поделилась своими воспоминаниями. Название издания «Хәтирә» переводится как «воспоминания» — это и имя главной героини. Все сошлось.

На этот год также запланировано издание книги молодого казанского автора Йолдыз Миннуллиной. Это сказка в стихах по мотивам легенды Зухра кыз. Иллюстрации к материалу мы уже отправляли на международный конкурс в Болонью. Кроме этого, в планах издать сказки Рабита Батуллы — их нам проиллюстрирует дизайнер из Казани, который живет в Европе. Еще готовим путеводитель по Старо-Татарской слободе, его прототип выходил два года назад. Теперь это будет более продуманная книга. Ее текст готовит экскурсовод Дина Хабибуллина.

Лицом к лицу с читателями

Наш бестселлер — «Сказки Кырлая» Габдуллы Тукая. В этом году мы его переиздали, потому что первый тираж закончился. По нашим ощущениям, читательский спрос есть на книги, ориентированные на детей от двух до трех лет. Также мы заметили, что возрос интерес к татарскому языку: на нем чаще стали общаться в семьях — особенно это касается детей, родившихся в последние пять лет. На такую категорию приходится много продаж. Эта аудитория, которая сначала читала с нами книжки-картонки, книжки-потешки, а затем книги о животных. Они растут, и мы улавливаем тренд на увеличение спроса изданий для детей постарше.

Поэтому у нас в планах на этот и следующий годы выпустить несколько экземпляров для детей от 6 до 12 лет — новое для нас направление. Раньше у нас книги выходили только для самых маленьких. Мне кажется, что издания для малышей будут оставаться популярными, и вместе с тем возрастет спрос на издания для более взрослых ребят. При этом продажи книг на русском и татарском языках примерно одинаковы. Есть часть аудитории, заинтересованная сюжетом: к нам часто на ярмарках подходят турки, которые знают кириллицу. Они говорят, что сюжеты наших историй находят у них отклик, так как культуры похожи. Мы объясняем, что если они знают кириллицу, то и на татарском тоже смогут читать. Иногда покупают книги из-за красочных иллюстраций.

Самый тесный контакт с читателями происходит на ярмарках и фестивалях. Мы каждый раз участвуем в книжном фестивале «Смены» и замечаем, что к нашему стенду подходит все больше и больше людей — спрос растет.

Вместе с тем, мы не ощутили влияния ситуации с добровольным изучением татарского в школах на продажи книг. Может из-за того, что не издаем учебную литература и у нас нет ничего, выпущенного на бюджетные средства. Вообще, мы изначально приняли решение, что издательство вне политики. Я считаю, что интерес к книге должен прививаться полюбовно — через интересные книжные и театральные фестивали. Тогда язык точно будет жить — просто найдет свою сферу обитания. Если в IT живет английский язык, то почему бы не найти нишу и для татарского? Сейчас вместе с городскими проектами язык выходит на улицы города: с перфомансами, опен-эйрами. Мы хотим внести свой вклад — создавать книги, которые были бы интересны не только читателям в Татарстане, но и за его пределами, да и в целом на мировой арене. Чтобы они были конкурентны по качеству с мировыми издательствами — если будет так, то книга будет жить, а язык будет жить в ней.

Уроки чтения с детства

Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, лишила сына интереса к нашим книгам, потому что каждую из них он видел на этапах создания. То есть, заранее просматривал иллюстрации, на нем мы апробировали текст. Поэтому выход нового издания не был для него чем-то неожиданным, не было загадки. Сейчас ему семь лет и он любит читать: из последних открытий — произведение «Тихий океан» Федора Конюхова и «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса. Он сам выбирает тему, о которой хочет больше узнать, а потом мы вместе находим подходящую книгу. Я не сторонник методик о том, как привить любовь к чтению. Если в семье читают взрослые: и бабушки, и дедушки, и мама, и папа, то и ребенок будет относиться к книге как к источнику вдохновения, знания, опыта. Надо просто подавать пример вместо назидательных нравоучений.

Перед тем как покупать детскую книгу, я бы посоветовала ответить на несколько вопросов: что любит ваш ребенок, какие темы ему интересны. Он предпочитает читать в уединении серьезную историческую литературу или обожает приключения? Еще нужно подумать о предпочтениях в иллюстрациях. Тогда больше вероятность, что ожидания от покупки и полученные впечатления точно совпадут.

Ситуация в книгоиздательстве

Чем больше в Татарстане издательств, тем лучше: в многообразии растет качество и появляется стимул еще больше работать над качеством. Будет здорово, если в республике вырастет количество частных издательств, потому что сегодня их почти нет. Люди не заинтересованы в этом, потому что любой социальный бизнес — сфера с невысокой рентабельностью. Здесь надо быть больше энтузиастом, чем экономистом. Мы ориентируемся на то, чтобы делать свое дело честно: книга должна нравиться нам самим. Важно, чтобы мы могли сказать, что вложили в нее самое лучшее.

Дефицита в интересных детских авторах нет, но есть дефицит в информационном поле между теми, кто пишет и рисует иллюстрации. Чаще всего их поиск происходит среди знакомых и превращается в долгое ожидание перед тем, как мы найдем друг друга. Мы не начинаем проект, пока не подберем нужного человека, чтобы укомплектовать команду. У иллюстраторов в мировом пространстве есть платформа Behance, куда они выкладывают свои работы. Но ничего подобного в городском или республиканском пространстве нет. Приходится задействовать сарафанное радио или соцсети.

Авторы начали присылать нам свои материалы только в этом году. Наверное, потому что информация о нас наконец начала распространяться. Пока сложно оценить их уровень — он разный. Присылают и стихи для детей, и сказки, а иногда кто-то хочет просто издать книгу для себя или родных. Но мы еще не выпустили ничего из присланного на средства из бюджета издательства. Пока собираем, а там посмотрим: во-первых, много своих идей. Во-вторых, издательство частное, поэтому мы рискуем, издавая никому не известного автора. Публикуя сказки Тукая, мы почти наверняка уверены, что затея будет коммерчески успешна.

Фото: Анастасия Шаронова

19 июля на площадке Пушечного двора откроется XII Международный фестиваль «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». Два месяца подряд каждый четверг он будет собирать поклонников джаза всевозможных стилей и направлений: от мейнстрима до соула. Для слушателей выступят музыканты и коллективы из России, Германии, США и Голландии.

Enter поговорил с основателем мероприятия и создателем еще нескольких крупных музыкальных фестивалей со статусом «международные», джазовой певицей, музыковедом Ольгой Скепнер. И узнал, можно ли привить любовь к искусству с детства, что не так с современным телевидением и музыку каких поп-музыкантов не стыдно добавить в свой плейлист.

— ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ МУЗЫКОЙ — ЭТО СЕМЕЙНОЕ?

— У меня семья не музыкальная: мама имеет отношение к медицине, отец — всю жизнь был на руководящей должности. У него за плечами несколько образований, в том числе Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, так называемая «Плехановка». В пять лет меня отдали в музыкальную школу: я пианистка по самому первому музыкальному образованию, «конкурсный ребенок». Что это значит? То, что девочку постоянно отправляли на фортепианные конкурсы — никакого детства.

У меня полное классическое музыкальное образование: музыкальная школа, теоретическое отделение музыкального училища, теоретико-композиторский факультет консерватории — музыковедение, аспирантура консерватории. Можно сказать, что закончила учиться совсем недавно, когда защитила кандидатскую диссертацию в области искусствоведения. Кроме того, получила образование в области филологии, окончив в 2009 году филологический факультет. Мой «мир» всегда был насыщен: это абсолютная наполненность жизни, плотный график у меня с детства (смеется, — прим. Enter).

— Вы и организатор фестивалей, и исполнительница, и педагог — что из этого сложнее?

— У меня много лиц — каким-то образом так получилось. Самое главное здесь результат. Если он неудовлетворителен, то не стоит всем этим заниматься. Но в первую очередь я, конечно, музыкант. И половину своей жизни — педагог: 28 лет педагогической деятельности. Все остальное: продюсирование, менеджмент, организация — оказалось близким и необходимым мне примерно в 2003 году. Может быть, причина этого, отчасти, генофонд: управление, организация, создание крупных творческих проектов — многое от отца. Наверное, что-то в крови. Тем не менее, без музыки я не могу существовать — почти каждый день бывают многочасовые репетиции с бэндом, играем концертные программы; в консерватории и «десятилетке» (средняя специальная музыкальная школа при консерватории, — прим. Enter) с утра до вечера также связана с музыкой.

Группа Ba Cissoko на фестивале «JAZZ в Кремле», 2017 год

— Для многих музыкантов в России по-особенному больная тема — поддержка фестивалей и в целом всего того, что связано с искусством, в частности с музыкой. Какова ситуация сейчас, на ваш взгляд?

— Вы просто представить не можете ситуацию в провинциальных российских городах — катастрофа. И такая тенденция по всей стране. Я уж не говорю о сильнейшем упадке общего уровня культуры населения, а соответственно — духовности, в итоге воспитания и нравственности, этому во многом «помогает» засилье на каналах общественного российского телевидения только развлекательной музыки и развлекательных шоу. Почти исчезло просветительство в настоящем понимании значения этого явления. Вы можете мне назвать на Первом канале просветительские программы о классической музыке? Назовите хоть одну в прайм-тайм.

— Не могу.

— А почему? Потому что работают по принципу «спрос рождает предложение». Общество уже не может воспринимать классическую музыку, и я сейчас совсем не о джазе. Я говорю о музыкальном искусстве, театре, литературных программах. Почему не показывают спектакли МХАТ, например, в прайм-тайм? Или концерты симфоний Густава Малера? Почему не обсуждают последние произведения отечественной художественной прозы? Потому что общество не готово? Так кто будет воспитывать общество, если не самое главное российское телевидение! Кто будет прививать этот «вкус» к высокому музыкальному искусству, к литературе, к театру? Поэтому формула, которая существует в экономике «спрос рождает предложение», никогда в культуре и искусстве не рождала положительного итога.

Что касается меня, то считаю, что занимаюсь именно просветительской деятельностью, не коммерческой, хоть меня все и считают бизнесвумен. Зачастую все эти концерты приходят лишь в «точку безубыточности», а иногда идут «в минус», понимаете? Поэтому главное в моей деятельности — все же не коммерция. Я стремлюсь изменить недостатки общества, каковые вижу, путем распространения той или иной прекрасной музыки, показа лучших музыкантов в области джаза, рассказа о тех или иных стилях и направлениях в мире джазового исполнительства. И это единственный путь для выхода из кризиса, кризиса общего интеллектуального и духовного уровня общества, — трудный, но единственный. В такие моменты хочется вспомнить знаменитые слова известного ученого, крупнейшего просветителя, академика РАН Сергея Петровича Капицы: «Культуру надо насаждать. Даже силой. Иначе нас всех ждет крах». Это один из ежедневных «настольных» девизов для меня, моей миссии, если так можно выразиться.

— У меня как раз возник вопрос: люди должны работать над самообразованием, или в большей степени просвещением нужно озаботиться государству?

— И то, и другое, естественно. Каждый человек должен начать с себя. Ежедневно заботиться о своем развитии: духовном, нравственном, интеллектуальном, а также психологическом балансе. Говорить легко, сделать трудно. Поэтому нужны рычаги. Надо, чтобы кто-то показывал, разъяснял, заинтересовывал, привлекал. И чья же это забота как не государства? Почему люди сейчас редко слушают классическую или джазовую музыку? Потому что утерян «вкус», они не знают ее «языка». Вот чем, например, занималось «Императорское русское музыкальное общество», Дягилев — вспомните XIX век. Распространением музыкального образования, приобщением широкой публики к серьезной музыке, «поощрением отечественных талантов». Вот она — глобальная миссия.

Люди не слушают академическую музыку или джаз, потому что не знают того или иного музыкального «языка», потому что в подобного рода музыке надо уметь находиться в сотворчестве, уметь думать, входить в то или иное состояние, которое рождает настоящая музыка. Чтобы снять «языковые барьеры», нужно как можно больше окунаться в настоящую музыку. А нам — рассказывать о ней! Этим мы и занимаемся на фестивале. У джаза всегда, как правило, была микроскопическая аудитория в общемировом масштабе, потому что он считался сложным, непонятным для большинства. У него никогда не было массового зрителя, правда, исключая свинговую эпоху, которая постепенно стала коммерциализироваться.

— Можно ли изменить такую тенденцию?

— Нет, и я думаю, что, по большому счету не надо — ведь это музыка элитарная. Что классика, что джаз — никогда не станут массовыми направлениями. Но нужно все же пытаться расширить аудиторию, чтобы не попадать в такие «провалы культуры». Иначе мы вырастим поколение, которое, не будет читать, ходить в театр, понимать и любить оперу, балет, симфоническую музыку, джаз, а жить, не отрываясь от экрана телефона. Оно уже такое растет.

— Вы сказали, что новое поколение не отрывается от экрана телефона. Но в баре «Соль», который популярен у молодежи, каждый четверг проходит джазовый джем-сейшн, куда приходит много молодых ребят. Может у этого поколения все-таки есть желание тянуться к культуре, но слишком мало подобных событий?

— Конечно, такое желание есть. Возьмем в пример наш фестиваль «JAZZ в Кремле»: мы расширили довольно узкий сегмент настолько, что на каждый концерт приходит около тысячи человек. Это хороший показатель! Вы понимаете, настоящее искусство не может не тронуть людей. Даже если они никогда не слышали такой музыки. Я в этом уверена. Поэтому, когда потенциальный зритель приходит на джазовый фестиваль, то в итоге, к концу концерта, как правило, очаровывается — происходит волшебство. Потенциальная аудитория становится целевой.

— Значит, слушатель за годы поменялся? Произошла эволюция культурного воспитания?

— Разумеется. Мне приходит столько писем, за которые я благодарна своим казанским слушателям. Это они сделали мой проект таким значимым. У нас же совершенно не было рекламы — мы выросли на «сарафанном радио», на любви людей к нашему проекту. И хочется их поблагодарить за веру в меня, за то, что они понимают и принимают то, чем я занимаюсь. Осознают, что за нашими проектами всегда стоит высокое качество продукта и высокий уровень исполнителей! Конечно, есть публика, которая приходит, потому что наш фестиваль стал в Казани и за ее пределами «модным» — эта аудитория, как правило, находится в конечной зоне партера и не всегда слушает внимательно концертную программу, не знаю уж, чем они там занимаются.

— Селфи, наверное, для инстаграма делают.

— Да, селфи с посылом «а я сегодня здесь» — да пожалуйста. Даже если им в одно ухо зайдет 10% музыки, я буду счастливейшим организатором на свете, правда. Они потом все равно смогут сказать: «Ой, что-то знакомое, кажется, где-то слышал». А это важно, потому что мы и так сейчас потеряли многое.

Фестиваль «JAZZ в усадьбе Сандецкого», 2016 год

— А у джаза какое-то светлое будущее вы видите? В плане расширения аудитории.

— Конечно, иначе я бы этим не занималась. Я каждый год ее расширяю, привлекаю молодежь. Приходила на джазовый джем-сейшн в «Соль», хотя в это время уже должна находиться дома при своем графике. Но я была там, чтобы прорекламировать предстоящий концерт, рассказать молодым людям о фестивале и программе этого сезона. Они, конечно, удивились: «Это, что, Ольга Скепнер?» — «Да, я Скепнер, и я хочу пригласить вас на “JAZZ в Кремле”». Иначе бы я в «Соли» не оказалась — не мое место. Но там все мои коллеги-музыканты, мои ученики играют jazz-funk, и я с удовольствием слушала концерт. И я знаю: молодежь придет на фестиваль, может, не все, но процентов двадцать точно. Я видела горящие глаза и мне этого достаточно для понимания.

— И все-таки, есть ли у музыкантов, которые занимаются такими элитарными жанрами музыки как джаз, обида на то, что слушатели предпочитают более массовые направления? Тот же рэп, который сейчас популярен, например.

— У кого-то может и есть. Но обижаться здесь не стоит. На зрителя держать обиду — самое последнее дело. Надо начинать с себя. Что ты сделал для того, чтобы привлечь аудиторию, дорогой мой артист? Написал музыку? Ой, как здорово, прекрасно — и все? Ведь у нас как не было продюсирования классической или импровизационной музыки в России, так и нет. Я не говорю, что нужно становиться самому себе продюсером — нет, но надо, может, в наших условиях дипломатично, деликатно выстраивать свой пиар — то есть, отношения с коллегами, слушателями, СМИ, будущими спонсорами и инвесторами.

Если будешь вести себя как гений, который только и находится в своем закрытом мире — что произойдет? Ничего. Правда, я сама как сапожник без сапог, потому что больше занимаюсь другими артистами, чем собой. А музыкального материала у меня столько, что можно хоть сейчас ехать и записывать авторский альбом.

— Я уже прочувствовала ваше отношение к современной музыке. Кажется, что оно, скажем так, не очень хорошее…

— Вы неправильно прочувствовали — оно разное. Я плотно занимаюсь современной академической музыкой: читаю лекции в консерватории и организую фестиваль новейшей музыки совместно с коллегой из Германии — «Брауншвейгские диагонали». Это одно. Хорошо отношусь к таким стилям как World Music, фанк, направление ECM в импровизационной музыке. Но российскую эстраду знаю плохо, особенно артистов последнего двадцатилетия. Тем не менее значимые имена назову: качественный формат аранжировок, всегда «свежесть» мелодий у A’Studio, последние проекты Алексея Чумакова — такой русский фанк-соул, творчество Леонида Агутина, Владимира Преснякова младшего, да и старшего. В зарубежной поп-музыке ориентируюсь лучше: Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Дайана Уорвик, Джордж Майкл, Элтон Джон, Тина Тернер, Стинг, Джо Кокер, группы Beatles, «Чикаго», «Земля. ветер, огонь» — роскошные исполнители. Но здесь я традиционна.

— Вы уже говорили, что над «образованием» современного слушателя надо работать. В этом году у фестиваля «JAZZ в Кремле» как раз концепт многожанровости. Это сделано для того, чтобы охватить аудиторию побольше?

— Это всегда так было. В этом концепция фестиваля. Почему он длится не один день, а два месяца? Потому что я хочу, чтобы концертный день был отдан одному артисту или коллективу, максимум двум. Больше невозможно, иначе получается «солянка» на сцене, может быть некачественный звук, а мне нужно на выходе звучание как с «виниловой пластинки». Мы всегда стараемся добиться высокого качества звука на фестивале! С нами работает прекрасная команда звукорежиссеров. Поэтому каждому исполнителю будут отданы все силы звукорежиссуры, световых решений на площадке, интереса прессы и средств массовой информации, любовь зрителей в итоге. Поэтому пришлось делать «долгий» фестиваль. И, конечно, хочется показать все стили, так как джаз — явление многоликое. Пусть звучит и мейнстрим, и боссанова, и фанк, и World Music, и современные электронные направления.

— Есть какой-то определенный жанр, который собирает особенно много публики? Иначе говоря, какое стилевое направление джаза больше всего интересно казанцам?

— В 2016 году мы делали маркетинговое исследование. Везде примерно одинаковое процентное соотношение: любят и мейнстрим, и джаз-рок, и фанк, и боссанову.

— А может ли влиять на то, что джаз — направление не массовое, дефицит джазовых музыкантов? По крайней мере, вы говорили, что в Казани таких мало. Или это все взаимосвязано, так как у джаза нет массовой аудитории?

— Взаимосвязано все. В первую очередь, это общая джазовая инфраструктура в городе. В Казани нет ни одного джаз-клуба, есть только одна концертная площадка — джаз-кафе «Старый рояль» (предыдущее название — «Ленивец», прим. Enter). Но для адекватного функционирования необходимы еще концерты музыкантов из Москвы, Питера, других городов, стран. А так как музыкантам негде играть, они уезжают туда, где джаз-клубов много — в Москву, Питер, и мы остаемся ни с чем. Не может же одна Ольга Скепнер взять все на себя. У меня есть мечта — открыть свой джаз-клуб в Казани, в последнее время серьезно стала думать об этом.

— В каком формате вы себе его представляете? Много концертов, привозных музыкантов…

— Каждый день концерты, два раза в месяц мероприятия с участием европейских или американских артистов, коллективов, творческие «джемы» (jam session — музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определенного соглашения, импровизируют, — прим. Enter) — это серьезная, большая организационная работа, нужен поиск инвестиций на такой долгосрочный проект. Я знаю как привлечь зрителей. Но нужно заниматься еще и кухней, это ведь и ресторанный бизнес отчасти, и вот этот вопрос пока меня пугает.

— Но люди будут ходить, вы считаете?

— Я абсолютно уверена, что если бы у меня был джаз-клуб, то он был бы местом круговорота событий — музыкальных, джемовых, а это бы притягивало людей. В городе особо ничего не происходит, я имею в виду будни с культурной программой. В джаз-клубе важна каждая деталь: заведение начинается с фоновой музыки, с картины, висящей на стене, с фойе, где встречают гостей. Не говоря о том, кто стоит на сцене и не учитывая высокий уровень кухни клуба. Я знаю все эти детали. Конечно, нужно еще и серьезное рекламное продвижение подобного заведения.

— Возвращаясь к теме современной музыки — мы уже говорили о том, что предпочитают слушать молодые люди. На музыкальный вкус вашего сына, который в этом году окончил школу, как-то влияет ваша карьера джаз-исполнительницы?

— Он учится в джазовой школе имени Лундстрема: играет на барабанах, на перкуссии. Правда, он также слушает много рока — подростковый возраст, думаю это пройдет. Мы тоже в свое время рок слушали. Тем не менее, у него вся комната заставлена коллекцией джазовых дисков, альбомов — куда ему деваться? Коллекция мамы и папы стоит: все альбомы Джона Колтрейна, Майлза Дэвиса и других легендарных музыкантов. Я понимаю, что он все переслушать пока не готов. Но я ему иногда — раз, и положу какой-нибудь альбом на стол, биг-бенда, например. Все должно быть очень дозированно. Кроме того, всегда вместе с ним смотрим много театральных пьес, хороших экранизаций классических литературных произведений, практически всю классику пересмотрели в кино, книги вместе читали с детства, потом уж он сам.

— То есть можно привить с детства любовь к элитарному искусству?

— Нужно это делать вместе с детьми — только один ответ. Или вместе читать книгу — кусочек ты, кусочек он. Только так, я уже проверила на своем опыте. То же самое касается музыки и кино. Сначала чуть-чуть подтолкнуть, а потом вы увидите, как ребенок сам заинтересуется. Ни в коем случае не из-под палки, а вот так, немножко с хитростью. Быть мамой, родителем — процесс на всю жизнь, он никогда не закончится. И нужно привить детям главное — научить их быть хорошими людьми. Речь идет о духовных и нравственных качествах. А откуда их черпать? Из классической литературы, высококачественной музыки, высокохудожественных произведений искусства.

— Значит, нравственность и духовность можно воспитать, и это все идет из семьи?

— В идеале этим должны заниматься и семья, и социум. Но вы посмотрите на состояние нашего общества. Я даю все это своему сыну, но потом он выходит за пределы дома, а после говорит мне: «Мама, на меня смотрят как на белую ворону». Получается, что семья идет вразрез с обществом. Я еще не нашла ответа, что делать в таком случае. Дети растут, и я ищу ответы вместе с ними.

— Еще я увидела на вашей странице…

— Вы что-то столько всего там успели увидеть! (смеется, — прим. Enter). Всю ночь что ли изучали?

— Я старалась. Увидела, что вы знаете несколько языков.

— Знаю — наверно громко сказано. Довольно свободно изъясняюсь на английском языке, могу оформлять письменные научные тексты на нем. Французский, итальянский и португальский знаю исключительно по текстам песен, потому что пою довольно большие программы на этих языках. Но знаю, естественно, с пониманием значений каждого слова, каждого выражения. Нельзя исполнять песню, не понимая, о чем текст. Мечтаю выучить эти языки на разговорном уровне. С удовольствием бы изучила латынь, как наиболее древний язык индоевропейской группы — еще одна мечта, по крайней мере. Страстно интересуюсь этим.

— У музыкантов вообще есть такое понятие, как «музыкальный» язык, «певучий»? Тот, который будто создан, чтобы на нем петь?

— Несколько языков среди певцов считаются в символическом смысле «музыкальными»: итальянский, португальский, французский и английский. В Европе, когда мы говорим на русском, это воспринимается как что-то похожее на «тррр-кррр-брррр». У нас очень много «р», и мы своей речью, говорят, режем их слух. У нас как раз не очень «музыкальный» язык, хоть он и великий и могучий, сложный, много тонкостей в нем.

— И все же, есть ли у вас увлечения, совсем не связанные с музыкой? С какой стороны вас не знают ваши слушатели?

— Конечно, иначе откуда черпать вдохновение и энергию? Мое абсолютное увлечение — это книги. Побыть наедине с книгой для меня — самая большая роскошь.

— Читаете классическую литературу?

— Классику довольно хорошо знаю, в последние годы увлекаюсь современной зарубежной и отечественной прозой, в частности литературой модернизма, но и не только. Много всего в моем топ-листе: Марсель Пруст, Томас Манн, Герман Гессе, Франц Кафка, Джеймс Джойс, новеллы Хорхе Луиса Борхеса, Джон Фаулз, Умберто Эко, Милорад Павич, Габриэль Гарсиа Маркес, Милан Кундера. В отечественной литературе: Пушкин, Достоевский, Толстой, Набоков, Платонов. До сих пор открываю для себя современных российских авторов.

Назову лишь некоторых: Леонид Юзефович и его последний документальный роман «Зимняя дорога», Захар Прилепин — «Обитель», Александр Григоренко — «Потерял слепой дуду», Андрей Аствацатуров и его «Осень в карманах», эссеистская работа «И не только Сэлинджер», Гузель Яхина — «Зулейха открывает глаза», Евгений Водолазкин — «Авиатор». Слежу за премиями в области литературы: «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Ясная поляна». Прекрасно, что мы имеем роскошных авторов не только в музыке, но и в литературе, это дает надежду на то, что молодому поколению нашего общества будет к чему обратиться и из чего черпать и нравственные основы, и духовность, и интеллект, и вдохновение.

Фото: Анастасия Шаронова

В жару мороженое и легкие десерты выглядят, как правило, аппетитнее шашлыков и стейков: особенно для тех, кто не представляет идеальный ужин без кофе и пирожного в финале. Если кондитерские в Казани можно встретить почти повсеместно, то сладкое в них, изготовленное по стандарту халяль, — придется поискать. Такие десерты придутся по вкусу не только последователям ислама, но и горожанам, которые заботятся о здоровье: в составе натуральные ингредиенты без вредных добавок.

Enter изучил меню казанских заведений и выбрал семь мест, куда стоит завернуть на травяной чай с тортом, испеченным по канонам ислама.

Термин «халяль», когда речь идет о еде, у многих ассоциируется только с мясной продукцией — то есть с мясом животных, забитых по правилам ислама. Тем не менее, халяльными могут быть даже соусы, майонез, блюда из круп и десерты. Они отличаются составом: никакого маргарина, растительного жира, ароматизаторов, красителей, ликеро-водочных начинок и желатина (если он не халяль — такой тоже есть) быть не должно. К молоку, кстати, тоже предъявляют ряд требований, несмотря на то, что оно и так считается халяльным продуктом. Во время дойки в молоко может случайно попасть моча животного, а это уже харам.

Если производитель кондитерских изделий хочет, чтобы на упаковке его товара размещалась надпись «халяль», то все сладости должны пройти сертификацию. То же самое касается и общепитов. Правда, некоторые из них предпочитают не тратиться на процедуру, а просто приобретать продукты, которые отвечают заданным исламом стандартам. Если соблюдены все необходимые условия по приготовлению и хранению еды, то поужинать или перекусить сладким в таком месте мусульмане могут без нарушений канонов своей религии. При этом к заведениям, которые позиционируют себя как полностью халяльные, требования куда строже — само собой, никакого алкоголя и кальяна там не найти.

Попкейки в Maryam

Что заказывать:

Попкейки — 90 ₽

Рожок с клубничным муссом и свежими ягодами — 250 ₽

Адрес:

ул. Московская, 58

Режим работы:

Понедельник — Пятница 10:00 — 20:00

Суббота — Воскресенье 11:00 — 21:00

Приверженцам ислама долго думать над заказом не придется — все продукты животного происхождения в кондитерской имеют сертификат халяль. Самый сложный выбор, пожалуй, предстоит сделать перед прилавком с десертами: их много и они разные. Чтобы не перебрать свою долю глюкозы, стоит поделиться с другом — куски торта довольно крупные. Сама история создания Maryam начиналась с попкейков, поэтому здесь в них знают толк — но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.

Маково-черничный торт в Al’Reze

Что заказывать:

Торт маково-черничный — 185 ₽

Чизкейк инжирный — 195 ₽

Адрес:

ул. Декабристов, 81А

ул. Баумана, 36

ул. Сибгата Хакима, 60

Режим работы:

Ежедневно 9:00 — 20:00

Ежедневно 9:00 — 22:00

Ежедневно 9:00 — 23:00

Если классические десерты вроде чизкейка и медовика уже приелись, то за новыми вкусовыми ощущениями рекомендуем завернуть сюда. Знакомая классика из меню не исчезла, но по соседству с ней — сладости по самым замысловатым рецептам. Это всевозможный микс кремов, безе, мусса, шоколада и орехов. При этом в Al’Reze не используют маргарин и сливочное масло — их заменяют специальным желатином халяль. Если среди знакомых есть мусульмане-сладкоежки, можно сделать им на праздник неожиданный презент — подарочный сертификат в кондитерскую.

Зефир в Pigeon

Что заказывать:

Зефир — 99 ₽

Пирожное «Опера» — 150 ₽

Адрес:

ул. Аграрная, 2

ул. Абсалямова, 19

Режим работы:

Вторник — Пятница 8:00 — 19:00

Суббота — Воскресенье 7:00 — 18:00

Ежедневно 8:00 — 20:00

Пекарня, в которой всегда витает аромат свежего хлеба, называет себя еще и кондитерской. Выбор сладостей стандартный: торты, тирамису, чизкейки, пирожное «Картошка». Впрочем, оно и логично — в первую очередь место славится свежим хлебом, рецепты которого подсмотрены у французских пекарей. Все ингредиенты, используемые в продукции, подходят под определение халяль. Тот же хлеб пекут без добавления дрожжей и улучшителей, а для приготовления десертов используют только натуральные продукты.

Панна котта в 8th Avenue

Что заказывать:

Пирожное «Мохито» — 250 ₽

Панна котта из базилика и малины — 250 ₽

Адрес:

ул. Айвазовского, 10/54

Режим работы:

Ежедневно 8:00 — 21:00

Больше всего предложений у 8th Avenue по тортам на заказ, но если заглянуть к ним на чашку чая или кофе, то к ней в дополнение обязательно стоит взять десерт. Местные кондитеры стараются экспериментировать с ингредиентами — здесь можно попробовать арахисово-грейпфрутовое пирожное или что-то более легкое вроде пирожного «Мохито» — отличный выбор в жару. При этом в составе сладкого, даже с таким названием как «Пина Колада», алкоголя нет.

Пирожное «Павлова» в Davanikа

Что заказывать:

Пирожное «Павлова» — 200 ₽

Тарталетка с лимонно-лаймовым курдом — 190 ₽

Адрес:

ул. Дзержинского, 16

Режим работы:

Ежедневно 11:00 — 20:00

Буфет с названием, напоминающим о бабушкиных кулинарных шедеврах из детства, примечателен своим минималистичным дизайном и видом на парк «Черное озеро». Из сладкого предлагают и проверенные временем десерты, и щедро усыпанные ягодами оригинальные пирожные. Кондитеры используют халяльный желатин, поэтому попить травяной чай со сладостями в Davanikа можно, к примеру, перед дневным намазом. К тому же, знатоки советуют хотя бы раз заказать здесь «Павлову» — говорят, что она получается не хуже, чем в венских кофейнях.

Брауни в «Диване»

Что заказывать:

Брауни — 100 ₽

Аффогато Манго — 180 ₽

Адрес:

ул. Марджани, 18

ул. Шахиди, 7

Горкинско-Ометьевский лес

Режим работы:

Ежедневно 8:00 — 21:00

Понедельник — Пятница 8:00 — 21:00

Суббота — Воскресенье 10:00 — 21:00

Ежедневно 11:00 — 23:00

В небольших кофейнях аромат капучино дополняет запах свежей выпечки: кексы с арахисовой пастой, киви и марципаном, орехами, голубикой, шоколадом, маффины и печенья с разными вкусами. Последние готовят без добавления яиц, а вся продукция, из которой делают выпечку соответствует стандартам халяль. К десерту предлагается заказать какао с маршмеллоу — оно тоже имеет приставку «халяль». Кроме того, пополнить запас углеводов здесь могут веганы — часть позиций из меню подходит под их рацион.

Шоколадный фондан в «Гурме»

Что заказывать:

Шоколадный фондан — 215 ₽

Шоколадно-йогуртовый торт — 235 ₽

Адрес:

ул. Муштари, 19

Режим работы:

Ежедневно 8:00 — 21:00

Сама приставка «кофейный дом» в названии заведения уже намекает — тут в приоритете напиток с берегов Эфиопии. Однако удачную комбинацию «кофе и десерты» составить легко: за стеклянной витриной — макаруны, чизкейки, панна котта, торты, брауни и тирамису. Все сладости приготовлены по халяль-стандартам. Если прогуляться до центра желания нет, то грешить против диеты и советов стоматологов можно дома — у «Гурме» есть доставка.

Фото: instagram

Треть лета уже на исходе — жительницы Казани вовсю демонстрируют приятный бронзовый оттенок загара, а пляжи переполнены больше, чем «Соль» в пятницу вечером. Модные бренды ловят волну и сбивают шопоголиков с толку разнообразием купальников. Но если бикини можно выбрать в каждом торговом центре, то последовательницам ислама куда сложнее найти «ту самую» идеальную модель буркини.

Enter выбрал 10 брендов, создающих стильные мусульманские купальники, в которых не стыдно появиться как на озере Изумрудном, так и на лазурном побережье Франции.

Кто придумал буркини?

Мусульманский купальник назван именно так, а не иначе, благодаря французскому происхождению слова «бурк», которое переводится как «паранджа». По второй версии — своим названием он обязан «бурке» с персидскими корнями — это покрывало, полностью закрывающее лицо. Из общего с бикини у него только окончание слова и предназначение — одежда для плавания.

Буркини в 2004 году придумала австралийка ливанского происхождения Ахеда Занетти. Ее изобретение навело шуму в нулевые — мусульманки смогли наравне со всеми и получать дозу ультрафиолета на пляже и плавать с комфортом. Кроме того, оно выполняет функции спортивного костюма. Так, кстати, и появилась идея его создания — племянница Ахеды Занетти исповедовала ислам и при этом занималась баскетболом. А в традиционной мусульманской одежде, которая стесняет движения, было сложно совершать спортивные подвиги.

Тем не менее, не все обрадовались появлению буркини. Пару лет назад в некоторых европейских странах мусульманкам и вовсе запретили появляться в общественных местах в таких закрытых купальниках. Это решение власти объяснили просто — ради безопасности. В негодование пришел не только восточный мир, но и фэшн-индустрия: дизайнеры модных брендов в ответ выпустили коллекции буркини. К примеру, прикупить мусульманский купальник к лету можно было в британских магазинах Marks & Spencer. А в этом году Nike выпускает спортивный хиджаб, который представил еще в 2017-м.

Где купить буркини?

У дизайн-студии из Санкт-Петербурга десятилетний опыт по созданию мусульманской линейки одежды. Специально к лету Hayat запустила в инстаграм аккаунт, посвященный только летней коллекции под названием Relax Time. Кроме фотографий веселых мусульманок на фоне бассейна, там много полезной информации: советы по уходу за буркини, например. Модели представленных купальников как жизнерадостных расцветок, так и однотонных — сдержанный черный буркини, к слову, игриво называется «Пантера».

Производители из Казани предлагают доставить буркини собственного пошива в любую точку мира. Мусульманские купальники из их коллекций скромных цветовых гамм без излишеств. Их строгость иногда разбавляет бантик сбоку или большой голубой бутон на груди. Мусульманкам из столицы Татарстана гадать «подойдет-не подойдет» не придется — буркини можно примерить в магазине компании на Московской.

Купить «Мальдивы» за несколько тысяч вполне реально — купальники с названием, которое навевает мысли о красивой жизни, предлагает казанская марка Veil. Дизайнер с местной пропиской Римма Кашапова при разработке коллекции была верна трендам: купальники с геометрическим рисунком и цветастым принтом на волне популярности. Для детей предлагаются варианты буркини попроще, но тоже с соблюдением канонов ислама. Так что, в выходные на берег Казанки можно выбраться всей семьей.