Автор: Луиза Низамова

До 30 августа в галерее современного искусства ГМИИ РТ открыта выставка Inverso Mundus российской арт-группы AES+F. Enter встретился с участниками группы Евгением Святским и Владимиром Фридкесом, чтобы поговорить об искусстве как магии, ощущении времени в видеоинсталляциях, работе с оперой и общем между современностью и Средневековьем.

AES+F — российская арт-группа, названная по первым буквам фамилий участников: Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес. Основана в 1987 году. Фотограф Владимир Фридкес присоединился к группе в 1995 году, и группа стала называться AES+F (до этого момента — AES). С момента основания провели около 40 персональных выставок в России, Европе и США. Участники Венецианской биеннале в 2007-м и 2015-м. За последний год группа участвовала в выставках в Лондоне, Барселоне, Бангкоке, Риме, Женеве, Брюсселе и других городах.

Арт-группа AES+F слева направо: Евгений Святский, Татьяна Арзамасова, Лев Евзович и Владимир Фридкес

— В проекте Inverso Mundus вы используете в качестве отсылки средневековые гравюры в жанре «перевернутого мира» и с их помощью рассматриваете современный мир с его ценностями и конфликтами. Есть ли действительно что-то общее между современной и средневековой культурой?

Евгений Святский: Какие-то элементы средневекового мироощущения можно обнаружить, как ни странно, в повседневном медиа-окружении. Я наблюдаю всплеск интереса к мистицизму — гадалкам, чудесам, оккультным явлениям и прочим подобным практикам. Настоящий обскурантизм. Такие вещи вдруг становятся популярными и, что существенно, эти, в общем-то, низменные и невежественные пристрастия публики берут на вооружение государственные СМИ и потакают им, чего не было даже в позднесоветском опыте. Я бы назвал это провинциализацией.

Каналы, целиком посвященные мистике, массовые заклинания воды — что-то из Средневековья. Возможно, описанное ощущение выходит за рамки российской сферы. Мы помним, как рухнула высокая наука античности в Средние века, когда Европа умудрилась растерять все знания — и медицинские, и гигиенические, что, в числе прочего, привело к чуме. Ситуация, в которой существовала высокоразвитая культура, а потом раз — и все забыто, это не то чтобы небывальщина какая-то.

Владимир Фридкес: Происходит примерно то же самое, кроме технологий.

Е.С.: С одной стороны — смартфоны, интернет и VR и так далее, а с другой — вера в полную чепуху и мистику. Причем массово распространяется скорее суеверие, чем вера. Я считаю, что в России общество, скорее, не религиозное, и видно, как суеверия более или менее замещают собой у части публики научные представления о мироустройстве.

— Проект Inverso Mundus вы показали впервые в 2015-м году на Венецианской биеннале. Может ли он иметь продолжение по примеру вашей трилогии The Liminal Space?

Е.С.: Это работа не входит в предыдущую трилогию, хотя в чем-то преемственна и где-то связана с ней содержательно и технологически. У нас нет ощущения, что Inverso Mundus требует какого-то продолжения или может быть частью еще чего-то.

— Сложно не заметить особую пластику движений в ваших видеоинсталляциях, в том числе и в Inverso Mundus. Мне кажется, она помогает ощутить некоторый терапевтический эффект от просмотра. Как вы пришли к этому инструменту?

Е.С.: Терапевтический эффект? Почему?

В.Ф.: Тоже хотел спросить.

— У меня складывается впечатление, когда вы показываете, в общем-то, какие-то катастрофические вещи в такой замедленной съемке, в этом есть нечто успокаивающее и наблюдается некая…

Е.С.: Условность?

— Да.

В.Ф.: Мы не закладывали специальный терапевтический эффект, безусловно.

Е.С.: Язык этот формировался в период работы над нашими четырьмя видео-проектами (трилогией The Liminal Space и Inverso Mundus, — прим. Enter) и сложился в более-менее определенную формулу, которую мы нащупали интуитивно. Он в какой-то мере родился из технологий, которые мы использовали. Поскольку мы работаем с анимацией фотографий, то естественным образом возникает определенная прерывистость и замедленность движений и подобие танца от повторов жестов. Технология подсказала нам язык, и он нам понравился. Мы могли бы довести все движения до идеального состояния, но сознательно сохраняем некоторые «шероховатости», ставшие частью нашего языка.

В.Ф.: Это немного завораживает. Актеры на самом деле двигаются медленно, когда мы их снимаем, то есть эффект создается не искусственным путем замедления. Сама технология, которую мы используем, придает этому специальный оттенок, и нам это, скорее, нравится. Текучесть и «пластилиновость» форм возникает за счет компьютерной доработки, когда дописываются фрагменты, которые отсутствуют. Такой процесс называется морфингом.

Если при съемке кино частота кадра высокая, и все получается как в жизни, то в нашем случае, промежутки между кадрами гораздо больше, и отсутствующие между фазами движения дополняет компьютер. Это происходит не совсем автоматизировано: за процесс отвечает отдельный человек и где-то даже дорисовывает руками. Такая технология существует «тысячу лет». Я помню, что на канале «Культура», когда там работала Лена Китаева (главный дизайнер канала «Россия — Культура», — прим. Enter), были…

Е.С.: Оживленные картины.

В.Ф.: Оживленные скульптуры, когда ракурс показываемого предмета менялся и возникало похожее перетекание. Этот прием давно существует. Мы его не изобретали, потому что есть отдельные программы, которые создают такой эффект. Но мы изобрели свой язык. Самое забавное возникает во время съемки, когда актеру не ставится актерская задача, но ставится задача делать какие-то жесты, которые можно сравнить с кукольными, словно в японском театре. Актеры даже не всегда понимают, что делают, и за счет этого возникает определенное выражение лиц. Важный момент также в том, что между ними нет контакта. Они словно ожившие скульптуры, и это тоже интересно.

Мы начали с того, что хотели материал гипер-качества, и поэтому пришли к фотоаппарату, а не к кино- или видеокамере. Гипер-качество продиктовало нам последующие технологические пути, и когда мы стали изучать и «щупать» их, то поняли, что нам это очень нравится. Дальше эксплуатировали этот подход сознательно и превратили его в язык. Мы много раз между собой обсуждали его и думали: «Ну что, может быть, хватит его использовать?». Но каждый раз невозможно отказаться — жалко. Не знаю, что будет дальше, но пока так.

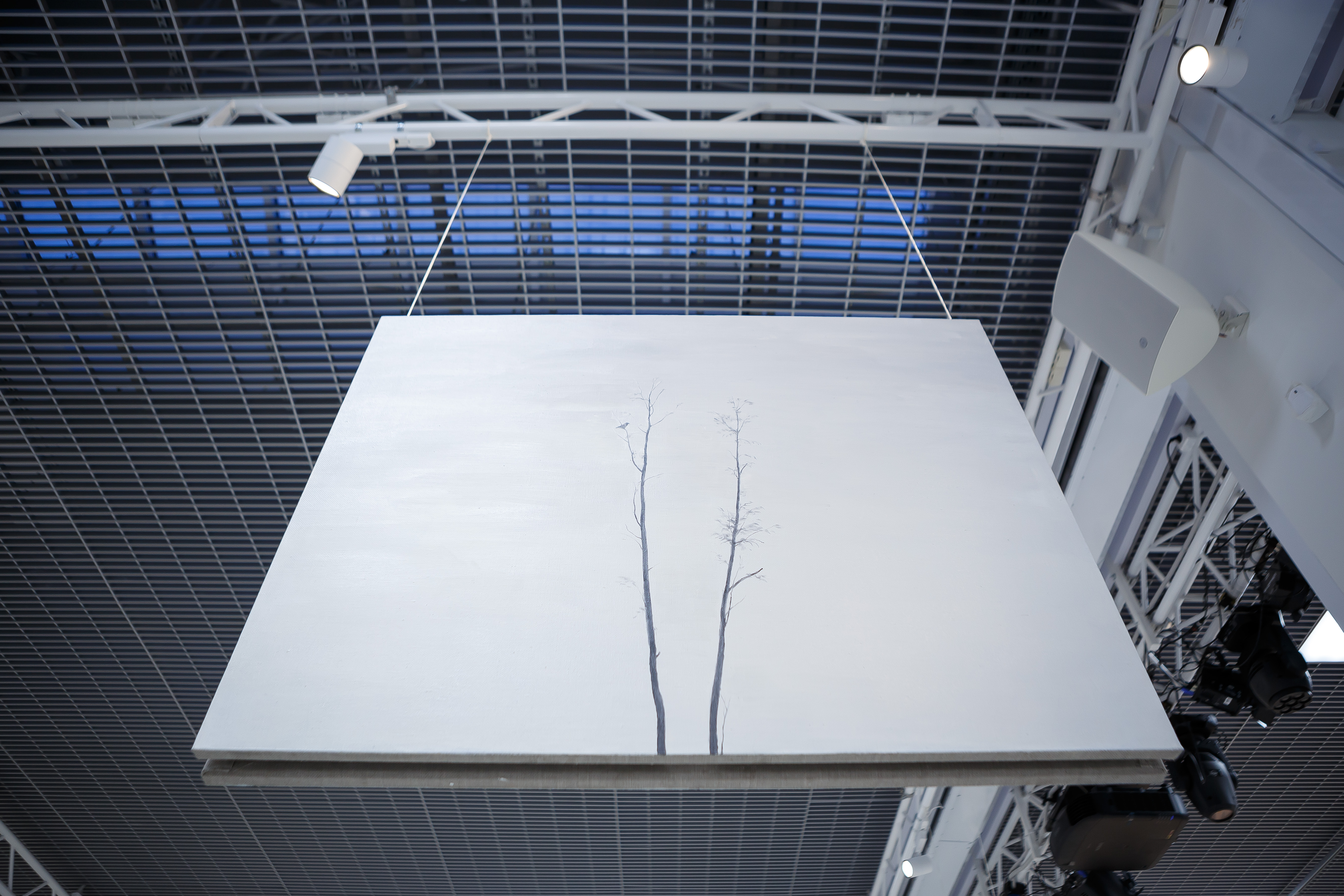

Это выставка Inverso Mundus, созданная арт-группой AES+F. Ее можно увидеть в галерее современного искусства ГМИИ РТ до 30 августа

— В ваших работах есть еще такая «стерильность» картинки и особенный свет в кадре.

Е.С.: Дело в том, что кадр, который вы видите, сконструирован. И света, который вы в нем наблюдаете, как такового нет.

В.Ф.: Нет, на людях свет все же есть.

Е.С.: Свет в студии ставится на каждого актера, когда все они собраны в кадре. Он выглядит примерно так же, как в компьютерной графике. Но в итоге в созданном кадре актеры находятся уже не в реальном пространстве, а в некой искусственно сконструированной среде, безвоздушной, я бы сказал.

В.Ф.: Если имеется в виду это, то да.

Е.С.: Поэтому возникает бесконечная глубина резкости. Изображение очень четкое, что, в свою очередь, создает эффект некоторой «обманки», почти стереоскопии.

В.Ф.: Если завершать разговор о технологиях, то есть еще один важный момент. Видео рождается не в процессе съемки, а во время постпродакшна — композинга и монтажа.

Е.С.: При съемке на площадке возможна импровизация, и иногда возникает больше материала, чем изначально предполагалось. Затем идет анализ отснятого, на основе его возникают новые идеи, параллельно идет работа по производству компьютерной графики, а также первичная обработка фотографий и их морфинг. После этого подгоняется графика и начинается первичная сборка эпизодов. Тут же начинаем делать эскизы картин, потому что для них создаются отдельные фотографии на другую камеру, с более высокой резолюцией. В этой части работы есть свои законы композиции и обстоятельства, которые надо иметь в виду.

— Как течет время в ваших работах?

В.Ф.: В одном из первых проектов, где мы освоили прием, о котором говорили до этого, нам хотелось передать ощущение бесконечно тянущегося времени, резинового, как жвачка, и создать впечатление, что персонажи у нас маются. Не мучаются, а именно маются — не знают, что делать. И это получилось очень правильно. Это ощущение работает и в Allegoria Sacra, в котором действие происходит в аэропорту, где все ждут задержанные рейсы и, подобно пребыванию в чистилище, не понимают, куда и когда они улетят.

— Можно ли сказать, что один из вопросов, который ставится в Inverso mundus, это, если цитировать Ролана Барта, «как жить вместе?»

Е.С.: Не совсем… В каком-то смысле можно сказать, что проект как-то затрагивает эту тему, но в основном, он, конечно, построен по принципу гравюр в жанре «перевернутого мира». Набор сюжетов и проблем, на которых заостряются внимание в каждом из коротких эпизодов, примерно такой: богатые и бедные, старики и дети, полицейские и воры, женщины и мужчины и так далее. Это пары или оппозиции, которые являются предметом обсуждений и находятся в фокусе внимания публики сегодня. Мы добавили в этот набор новые сюжеты — например, радикализацию феминизма, который предугадали за несколько лет до начала этого процесса. Тема конфликта поколений тоже налицо, как и процессы, которые приводят к тому, что бедные практически кормят богатых.

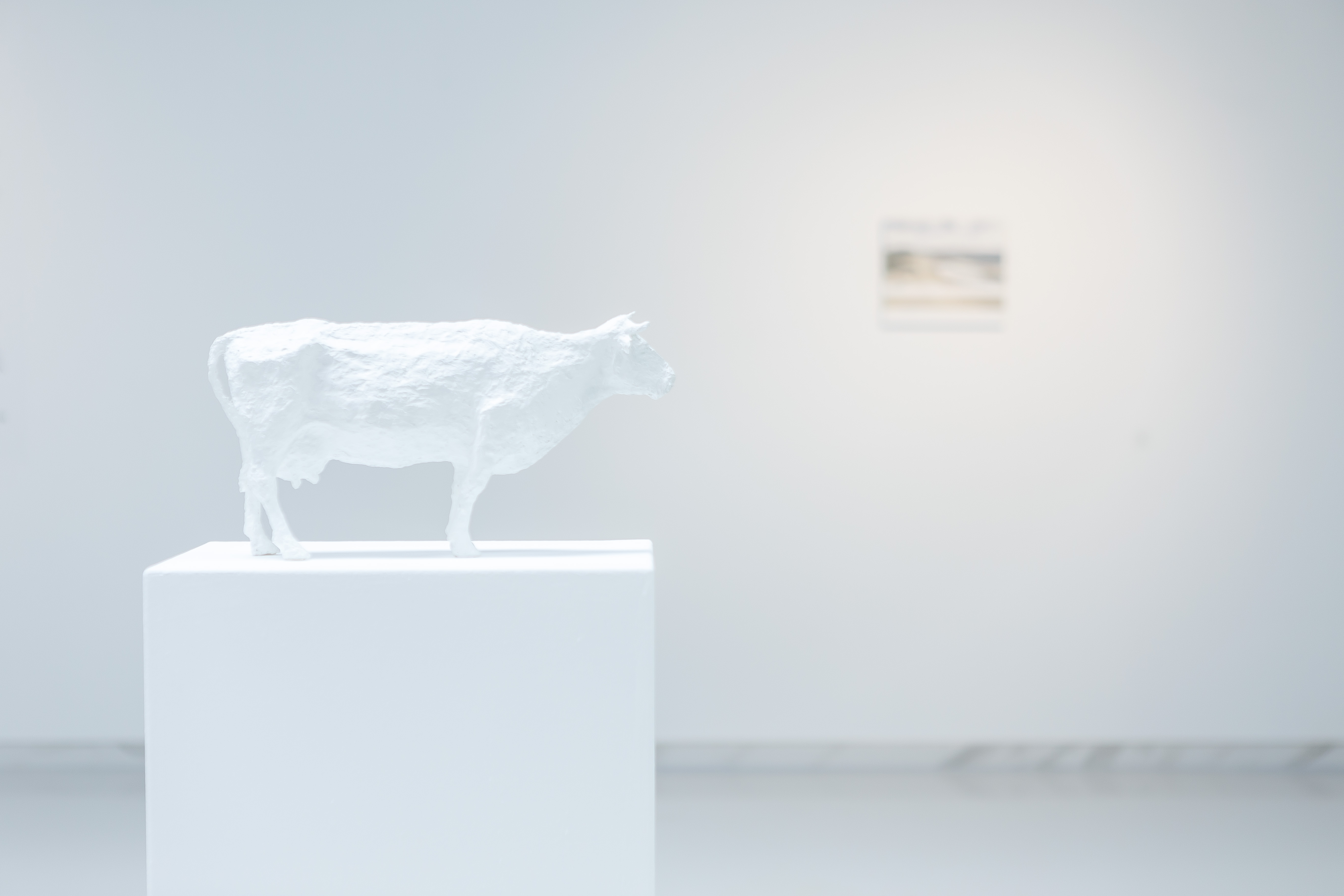

Скульптуры из проекта AES+F «Средиземное море», 2018 / AES+F | ARS New York

— В своих работах вы нередко отсылаете к разным страницам истории искусства. Есть ли у вас самые любимые образы или сюжеты?

Е.С.: Трудно сказать. Таких постоянных пристрастий нет. Они всплывают во время работы над тем или иным проектом. В целом история искусства кажется нам источником вдохновения, в котором всегда находится что-то, что созвучно тому, над чем мы работаем в данный момент.

В.Ф.: Это еще зависит от формы инсталляции, в которой мы работаем.

Е.С.: Вопрос, скорее, про композицию и эстетику самих эпизодов и персонажей, что мы сочиняем и подбираем на кастинге. Опыт последних четырех проектов показывает: работа над идеей занимает около года начиная с момента ее появления и заканчивая подготовкой производства. В течение этого времени и уточняется круг референсов.

В.Ф.: Не референсов, а инспираций.

Е.С.: На съемочной площадке у нас также присутствует мудборд. При этом в наших проектах вы никогда не найдете точного воспроизведения какого-то определенного источника. Мы создаем некое обобщающее ощущение и чувство чего-то знакомого.

— Теоретики называют создаваемый вами мир «магическим театром», и недавно вы в буквальном смысле поработали с театром, создав сценографию и костюмы для оперы «Турандот», которую показали в этом году в Палермо и Болонье. Предложение заняться этим было для вас ожидаемым?

Е.С.: Во всяком случае, оно было желанным. Мы не раз обсуждали между собой, что было бы здорово сделать оперу. В своих работах в эстетическом плане мы уже подходили близко к театральным композициям. Можно, например, вспомнить наше «Прибытие золотой ладьи» из «Пира Трималхиона» — это почти оперная мизансцена.

В.Ф.: К нам просто обратился театр, и мы согласились. Но это очень длинный процесс, связанный с разного рода согласованиями, что мы не особенно любим.

Е.С.: Да, оборотная сторона театра — довольно ограниченные финансовые возможности. Для того, чтобы осуществить сложный по технологиям и бюджету проект, необходимо найти сопродюсеров и партнеров в оперном мире. Ведь всегда есть уже сложившиеся репертуарные планы, существует баланс композиторов, и театр все время взвешивает, кого им не хватает. Работать над оперой было не так просто, и на это ушло, наверное, года три. Но в итоге мы получили большое удовольствие и довольны результатом.

В.Ф.: И это, конечно, совершенно другой опыт.

Е.С.: Мы надеемся, что будет какое-то продолжение театрального опыта, но уже с балетом. Пока что ожидаем разных новых предложений, хотя у нас есть и другие замыслы.

Фотографии с постановки оперы «Турандот», над сценографией и костюмами которой работали AES+F, 2019 / AES+F | ARS New York

— Известно, что вы начинали совместную работу с графического альбома к пьесе «Серсо» и говорили о важности книги как базы для вашего языка. Не возникало ли у вас мыслей вернуться к этому формату?

Е.С.: Таких планов пока нет. Это желание реализуется при выпуске наших каталогов, потому что мы часто сами делаем их дизайн. Действительно, на раннем этапе нашей совместной работы мы сделали несколько книг, которые являлись частью художественных проектов и существовали параллельно с ними. С тех пор мы ушли дальше, и на данный момент планов создавать работу в такой форме нет, но не исключаю, что такая идея может прийти позже.

— Вы занимаетесь не только видео, но и более традиционными техниками — живописью, скульптурой, рисунком. Расскажите, как они дополняют друг друга?

Е.С.: Бывает по-разному. Например, в проектах Last Riot и Action Half-Life по нашему ощущению было место для их воплощения в разной форме, в скульптуре, в частности. Такое разнообразие форм обогащает мир отдельного проекта и представляет интерес с точки зрения экспонирования. Выставка для нас — это также творческая задача, решаемая с учетом конкретного пространства и драматургии этого зрелища. Есть у нас и полностью самостоятельные скульптурные вещи: фарфоровые «Европа, Европа» и «Средиземное море», «Ангелы, демоны» и «Первый всадник». Не будем исключать, что в дальнейшем возникнут идеи, связанные с этой формой. Есть замысел по «Пиру Трималхиона», но мы пока отложили его на какое-то время из-за отсутствия условий. Мы хотели сделать серию скульптур из цветного мрамора в римском стиле.

Есть и живописные вещи в проектах. Созданные на раннем этапе «Патетическая риторика» и «Декоративная антропология», «Детская Библия» целиком построены на живописи. Был «Аполлон, вдохновляющий эпического поэта» в графике, имитирующей тиражность. В последующие годы мы увлеклись разными экспериментами с манипулированной фотографией и видео. Сейчас к арсеналу добавилась VR. Границы между традиционными и новыми медиа мы не проводим, и любое из них может пойти в дело, если в этом есть какой-то интерес и возможность «докрутить» проект. Может возникнуть идея делать что-то в одном, отдельном медиа.

— Нужно ли сегодня определять критерии искусства?

Е.С.: Современное искусство занимается постоянным исследованием собственных границ. Это и есть суть провокации публики — определить, что искусство, а что — нет. Поэтому искусство постоянно выходит за пределы музейной и галерейной территории или начинает осваивать какие-то пограничные смысловые категории. Примеров тому много — хэппенинги, перформансы, городские интервенции и много других практик. Театр этим тоже занимается.

Определяются эти критерии исключительно экспериментально, что вполне очевидный момент. Поэтому музеям следует внимательно следить за процессом, за исключением тех институций, которые сосредоточены на коллекциях античного и классического искусства. Музеям нужно быть открытыми к необычным попыткам определения этой территории. Такая практика широко используется в мире. Российские институции, которые связаны с современным искусством, тоже пытаются ее использовать. Другое дело, что в России сложно, наверное, пока быть абсолютно свободным в таких поисках, потому что есть политические и общественные табу. Но это вопрос времени. Искусство — то, что людей по-настоящему цепляет, волнует. Это магия, которая по-прежнему актуальна.

Фото: Кирилл Михайлов, AES+F

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях.

В мае группа Sonic Death выпустила видео «Скейтборд это преступление». Клип был смонтирован художником из Казани, известным арт-сообществу как Фокс. Это не первая его коллаборация с музыкантами: до этого он работал со Стереополиной, а сейчас сотрудничает с Арсением Крестителем и Vacant Flowers. Enter поговорил с художником о пионерах видеоарта, лоу-фае, языке монтажа и работе над клипами.

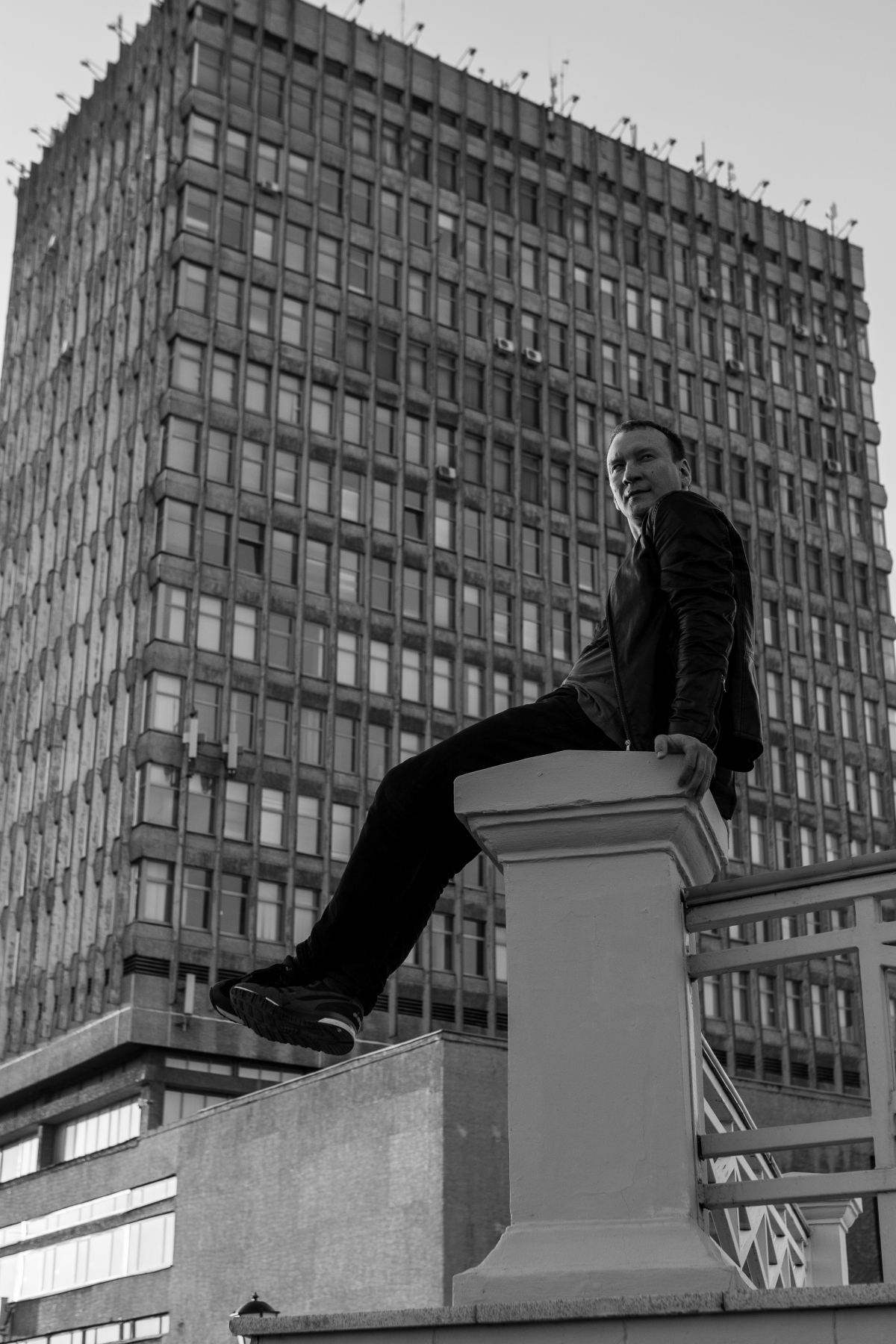

Фокс — видеохудожник, режиссер клипов и фотограф, родился в 1994-м году в Казани. В ноябре прошлого года переехал в Москву.

— Недавно ты сделал клип для Sonic Death, и это уже не первый случай твоего сотрудничества с музыкантами. Кем ты себя больше чувствуешь — видеохудожником или режиссером клипов?

— Сначала хотелось бы сделать небольшую ремарку для читателей: поскольку я скучный и пока что сделал очень мало, то буду говорить от лица некоего вымышленного человека, через которого смогу хотя бы произнести вслух слово «искусство» в этом разговоре. Кем я себя чувствую? Чаще всего — собакой, и в то же время режиссером кино. При этом я пока не успел снять ни одного полнометражного фильма. Получается как у Вуди Аллена в «Манхэттене», чей герой говорит: «Я актер. В данный момент я работаю водителем автобуса, но вообще-то я актер».

Режиссером клипов быть не хотелось бы, а определение видеохудожника мне, конечно, очень льстит. Но кино для меня первично. Даже в какие-то сложные моменты, когда необходимо успокоиться, я говорю себе: «Я режиссер кино, все будет хорошо». Мы друзья с Sonic Death, и я сделал для них клип. Скоро выйдет еще одно видео для Арсения Крестителя. Там еще что-то было в вопросе?

— Это был весь вопрос. И раз мы начали говорить о видеоарте и кино, то в чем для тебя заключается разница между ними?

— Это хороший и сложный вопрос, который заставил меня сильно задуматься. В понятие «кино» я вкладываю смысл, кардинально отличающийся от того, который этому термину обычно приписывается. Для меня это не то, что действует по законам, преподаваемым во ВГИКе или где-нибудь еще. Лучшие фильмы всегда находились вне контекста. Для меня этот вид искусства — инструмент освобождения. Поэтому кино может быть все что угодно.

Разумеется, есть линия, пролегающая между фильмом и видеоартом, просто она может быть крайне тонкой и едва уловимой. Я думаю, что второе, в отличие от первого, может появиться из какого-то одного найденного технического или монтажного приема. В этом виде искусства происходят те открытия, которые потом кинематограф апробирует и использует для чего-то большего. Видеоарт — младший брат фильма, более непослушный и свободный, завоеваниями которого пользуется старший.

— Ты используешь VHS-формат. Как ты пришел к этому языку?

— VHS мне нравится тем, что это наиболее дешевый и, следовательно, доступный способ получения аналогового изображения. Я люблю все аналоговое — шум, грязь, осязаемую «матерчатость» — и не переношу, когда картинка гладкая. И, естественно, каждая технология получения изображения несет в себе множество дополнительных смыслов и контекстов, что добавляет работе какие-то новые краски и случайные свойства, а мне это очень импонирует.

Сегодня мы видим и изучаем окружающий мир, находясь в плену очень четкой и слишком реалистичной картинки в наших камерах, сотовых телефонах и рекламе. В этой связи VHS видится утопической гаванью, этаким мостиком в место, где действуют другие законы. Я пришел к этому формату через банальное позерство, когда хотелось быть похожим на классных лоу-файных чуваков. Но когда начинаешь что-то осознанно делать, то есть, задаваться вопросами о том, что, зачем и как снимать, для позерства не остается места. Другие форматы мне тоже интересны. Думаю, скоро будут актуальны и первые цифровые камеры, потому что изображениям, сделанным на этих устройствах, тоже свойственны всяческие искажения и несовершенства.

— Первые художники видеоарта заимствовали стратегии и формы телевещания — например, Крис Берден покупал эфирное время, чтобы показать свои работы. Ты тоже работаешь в довольно известном видеоформате. Чувствуешь ли ты связь поколений?

— Нескромно скажу, что чувствую связь с пионерами видеоарта. В момент создания произведения ты находишься в некоей пустыне, где сам совершаешь открытия, пусть даже кто-то сделал их до тебя. Я стараюсь экспериментировать и создавать то, чего сам прежде не видел, и додумываться до всего независимо ни от кого. Когда ты работаешь над материалом, монтируешь его, то осознаешь, что занимаешься тем же, чем занималось множество людей до тебя. Это те, кого ты очень любишь, безмерно уважаешь и считаешь маяком. Такое понимание просто-напросто помогает жить.

— Если продолжать разговор о классическом видеоарте 60-70-х, то его базовым элементом является время. А как работает категория времени в твоих работах?

— Мне нравится выстраивать время таким образом, как оно не может развиваться в знакомом всем окружающем мире, потому что велик шанс, что оно и в самом деле не течет так, как мы привыкли себе представлять. Меня привлекает, когда в видеоработах время безразмерно увеличивается и начинает вскрывать само себя и внутреннюю сущность происходящих событий. Может звучать скучно, но в действительности это завораживает.

В клипах эта категория тоже работает совершенно по-другому. Имея дело с такой формой видео, ты получаешь возможность хорошо попрактиковаться в монтаже, а еще в ней за короткий промежуток успевает произойти очень многое, что тоже дает маневр для обмана времени. За какие-то несколько минут можно утащить зрителя в миры, где действуют совсем другие законы. Это напоминает увеличение масштаба страницы в программе Word до 400%, когда маленький клочок бумаги становится огромным пространством. Так же и с клипами: секунда, которую мы даже не замечаем, вдруг дает возможность произойти большому действию.

В действительности же за один миг происходит множество всего вокруг нас, особенно во время разговора — жесты, взгляды, слова. Масса информации поступает к нам каждое мгновение, мы фильтруем и не замечаем ее, иначе можно просто сойти с ума. Во время монтажа клипов выпадает шанс прочувствовать это и поработать в пределах одной секунды.

— Ты писал о том, что для тебя кино — уникальный способ передачи опыта существования. Можешь подробнее рассказать об этом?

— Я думаю, все самое важное скрыто от нас, и миру внешнему противопоставляю внутренний. Мне очень интересно, что происходит внутри головы у меня самого и еще больше — у других. Говорят, что только 26% людей обладают тем, что можно назвать внутренним голосом. У большинства же диалог с самим собой — движение среди бескрайних аудиовизуальных ландшафтов, порожденных миром культуры, и это завораживает и одновременно сбивает с толку. Мне кажется, ни одно из искусств не справляется лучше с передачей этого потока звука и изобразительного ряда лучше, чем кино. Оно передает его и вместе с тем является источником. Получается такой вечный круговорот образов в природе.

— Еще со времен Эйзенштейна принято говорить об особенной роли монтажа в кино. Расскажи, как ты выстраиваешь сцену и на чем делаешь акцент во время монтажа?

— Монтаж для меня является идеальным языком, и когда я монтирую — я говорю. Не люблю разговаривать, и печально, что делать это приходится при помощи слов, а не чего-то иного. Потому что они слишком вялые для того, чтобы передать всю полноту явлений. Можно сказать, что любой феномен — это многоликое чудовище, каждая из ипостасей которого меняет свой вид, и если мы назовем его каким-то одним словом, то остановим перевоплощение.

Монтаж позволяет передать очень тонкие сентенции. Когда я монтирую, то руководствуюсь сугубо внутренними чувствами и интуицией. Я стараюсь придумать неочевидную историю со смыслом, который можно считать, скорее, чувственно — когда понимаешь, но не можешь выразить, потому что слова здесь не сработают. Зато язык монтажа для этого подходит идеально.

— Какими еще тегами можно обозначить эстетику, в которой ты работаешь как художник?

— Мне бы очень польстило, если бы то, что я делаю, назвали лоу-фаем. Лоу-фай позволяет оставаться подлинным и смотрит на то, на что большинство смотреть брезгует. Низкое качество — инструмент освобождения, говорящий о том, что все является источником искусства, и что каждый может им заниматься. Хороших вещей на самом деле больше, чем кажется, и абсолютно все заслуживает взгляда, полного любви и внимания (смеется, — прим. Enter).

Другой тег — независимое кино. Это самая важная вещь на свете для меня, это лучшее, что изобрело человечество. Стоит заниматься только таким кино (смеется, — прим. Enter). Третий тег, вероятно, сопряжен с предыдущим, — это инди-культура и ее самостоятельные практики взаимодействия. Я думаю, они очень важны, потому что позволяют давать отпор медиа, корпорациям, власти, институциям и всему миру.

— Когда я увидела ваш совместный с Sonic Death клип «Скейтборд это преступление», я вспомнила фильм Джоны Хилла «Середина 90-х». Как в твоей работе взаимодействуют прошлое и современность?

— Я склонен полагать, что никакой современности не существует. До определенного момента я пытался цепляться за что-то, что казалось мне маркером передового и актуального, но на самом деле это обманчивая мысль. Когда находишься в диалоге с миром произведений искусства, то, во-первых, тебе тяжело жить, а во-вторых, на следование трендам нет уже ни сил, ни желания.

Каждый человек своими действиями неосознанно воплощает тот год, в который он родился. Я родился в 94-м и являюсь проводником образов, которые с ним связывают. Когда ты делаешь что-то по-настоящему осознанно и выносишь вещи из мира внутреннего во внешний, то не можешь руководствоваться бытовыми принципами вроде того, причислять свои идеи к современным или нет. Ты просто занимаешься этим, потому что не можешь иначе. Ты являешься агентом внешних сил, проводником, и делаешь это неосознанно. Название тому, что ты создаешь, дадут уже другие люди, и это не так важно.

— Можно ли говорить о некоем обобщенном герое твоих работ? Кто он?

— Я рискну предположить, что он действительно существует. Это обычный парень (хотя он может быть кем угодно), чувствующий себя не очень комфортно в окружающем мире: ему тяжело разговаривать и вообще что-либо делать, и он постоянно пребывает в смятении. В своих работах я пытаюсь «расчистить» место для людей, которых угнетает действительность.

— Твои видео не лишены юмора, в то же время в них присутствует саспенс. А кто из режиссеров, на твой взгляд, лучше всех удерживает зрителя в напряжении?

— Думаю, Тодд Солондз, американский независимый режиссер, чьи фильмы переполнены сексуальными девиациями и персонажами, которым очень некомфортно в этом мире. Его фильмы, как мне кажется, полны напряжения, они теребящие, как маленькие жучки, — словом, неудобны для зрителя. За это и люблю такие картины, как «Перевертыши», «Счастье», «Жизнь в военное время», «Такса». Очень советую.

— Ты снял для Стереополины клип «Коммуналка». Как проходила работа над видео, кто был автором сценария?

— Все придумал, снял и смонтировал я. Естественно, мне помогли мои друзья, которые снялись в клипе. Съемки проходили в Мергасовском доме, который на тот момент еще был обитаемым. Мы ходили туда три раза: сначала вместе со Стереополиной на разведку, а потом — на съемки две ночи подряд. Во вторую ночь на нас напали местные жители и допытывались, что мы там делаем. Это были какие-то подвыпившие мужчины и реднеки с ружьем — они все не могли понять, какое такое музыкальное видео мы снимаем, но при виде девушек почему-то растаяли и разрешили продолжить съемку. Эти люди предлагали зарядить у них дома камеру, но мы быстро ретировались. Клип «Коммуналка» был способом передачи внутренних тревожных состояний. Он получился довольно личным.

— В своем видео Demons are angels ты говоришь: «Изначально у меня были проблемы, но теперь я могу трансформировать их во что-то хорошее», имея в виду искусство. Тебе близка идея искусства как терапии?

— Мне эта идея очень нравится, и я всем советую заниматься искусством. Но смысл упомянутой фразы не в этом. Дело в том, что мне не очень нравится жить, но я не хочу избавляться от своих проблем (смеется, — прим. Enter). Я люблю их, они — это я. Мои переживания превращаются в образы, чаще всего тревожные и не очень приятные, но мне нравится в них находиться. В жизни происходят какие-то события, я пропускаю их через себя, и в моей голове они выглядят совершенно иначе. Я стараюсь это использовать.

— В том же видео сцена с тобой напомнила мне известный кадр из «Твин Пикса» с Ронетт Пуласки. Это случайное совпадение?

— (Смеется, — прим. Enter). Меня этот вопрос очень порадовал. Я не думал про Ронетт Пуласки, но похожие образы живут во мне постоянно. Линч, конечно же, большой учитель, который очень многое дал и ничего не попросил взамен, — святой человек. Но сцена из видео — просто визуализация моего ежедневного состояния (смеется, — прим. Enter).

— Я примерно так и думала! А какой фильм ты посмотрел последним?

— Последним фильмом, который я смотрел дома, был «Шоковый коридор» Сэмюэля Фуллера 66-го года, кажется. Это бескомпромиссное американское жанровое кино, которое было причислено к искусству сильно позже, так же, как и работы Хичкока в свое время были оценены по достоинству после смерти режиссера. Фуллер был признан изданиями вроде «Кайе дю синема» и связанными с ним режиссерами новой волны — Годаром, Трюффо и другими. Они назвали его ленты искусством, и только после этого фильмы стали воспринимать во всем мире. «Шоковый коридор» — классический фильм, рассказывающий историю журналиста, который ради расследования крупного убийства сознательно сошел с ума.

Последний фильм, который я смотрел в кинотеатре, — «Лестница Иакова» Эдриана Лайна. Он о том, что нужно порвать все связи с миром, стать ничем и устремиться к пустоте. Только таким образом можно превратить своих демонов в ангелов.

— Над чем ты сейчас работаешь? Стоит ли ожидать от тебя полнометражного кино?

— Сейчас я работаю над клипом Арсения Крестителя, у которого выйдет альбом в этом месяце, и видео последует за ним. Потом я должен снять клип для американца Vacant Flowers — супер-инди чувака, который записывает музыку дома. Я уже давно его слушаю, а тут он сам связался со мной через Instagram, и это нечто невероятное. Скинул свой трек, и у меня уже есть сценарий для него. Эта вещь принадлежит его второму, параллельному проекту MKS34RCH.

А потом мне хотелось бы заняться чем-то более независимым. Перед тем, как взяться за полный метр, я закончу несколько маленьких работ — в незавершенном виде они гнетут меня, и с этим нужно разобраться. Большое кино — мечта всей жизни, и я коплю деньги на его производство. Надеюсь, все получится, иначе… я даже не хочу думать о том, что может быть иначе (смеется, — прим. Enter).

Фото: Стереополина; предоставлены художником

В июне исполняется пять лет Private Sound — творческой команде единомышленников и одноименной серии вечеринок, которая знакомит город с разными школами и представителями электронной сцены. К юбилею команда готовит вечеринку с участием композитора и диджея из Рима — Кристофера Леджера (Meander, CL Series), которая состоится 15 июня на «Фабрике Алафузова».

Enter поговорил с основателем Private Sound Фаридом Ахмадиевым (dj F-Tek) о концепции проекта, главных инструментах диджея, общественных пространствах и дружбе между промо-группами.

«Если тебе чего-то не хватает, то будет логично заняться этим самому»

Я с малых лет окружен музыкой: учился в классе гармони и выступал с ансамблем, а чуть позже меня посвятили в электронную музыку. Тогда же я начал слушать радиопрограммы вроде Ozone Channel — одну из первых, посвященных клубной культуре. А знакомство с диджеем и впоследствии сооснователем Private Sound Шамилем (Shamil Om, — прим. Enter) произошло в школе, где он и еще несколько ребят устраивали дискотеки. С тех пор я все время поглядывал на вертушки и очень хотел научиться сводить, но до определенного момента не было возможности. Она появилась в 2004-м, и я прошел боевое крещение — освоил базовый курс диджеинга.

В то время я играл psytrance. Надо сказать, что Казань тогда считалась чуть ли не столицей этого направления в России, и московские диджеи здесь практически жили. Но постепенно мои вкусы начали меняться, в том числе и благодаря объединению Treekilo, у которых я учился, — они ставили более изысканную и атмосферную музыку вроде progressive, electro и minimal techno и часто подбрасывали мне что-то новое. Потом прошла волна открытий гламурных заведений вроде «Дягилева» и «Рая» в Москве, которая потом докатилась до Казани в формате нового клуба «Штат 51», где качественная электроника уступила место популярному формату и акцент ставился на баре. И, хотя параллельно Ozone Promo и другие промоутеры продолжали делать вечеринки, клубная культура стала приходить в упадок, и все реже можно было услышать хорошую музыку.

В 2012 году на одной из вечеринок серии «Технозавтраки» я услышал диджеев Toshie и Emil Bizzar из промо-группы Midnight Music, и они стали моими проводниками в хаус и техно. Для меня было открытием, что в Казани можно, оказывается, играть такую музыку, и я принялся активно ее собирать. Началась насыщенная пора моего диджеинга, и параллельно я стал ездить на европейские фестивали. Одними из них были Sonar и Sonar Off Week, который собрал промоутеров со всего мира и проходил в самых потрясающих локациях. Вернувшись в Казань, я понял, что мне этого здесь не хватает. На одной из таких вечеринок в Милане я познакомился с Риккардо (dj Riccardo BHI, — прим. Enter), резидентом Underground Community. Мне очень понравился его стиль. Той же ночью я подошел к нему и спросил: «А ты не хочешь приехать поиграть в Россию?» Мы обменялись контактами, позже созвонились еще, и я понял, что нужно что-то делать!

Вечеринка Private Sound 4 Years в ЦСК «Смена», 26 мая 2018

«Наша первоначальная стратегия состояла в том, чтобы знакомить город с зарубежной музыкой различных школ, которую мы где-то услышали и которая нам очень нравится»

Если тебе чего-то не хватает — а в Казани на тот момент почти отсутствовали места, где было бы приятно играть — то будет логично заняться этим самому. Я не имел опыта в организации подобных событий, поэтому обратился к Шамилю, своему самому давнему другу в сфере музыки и наставнику, и объяснил ему всю ситуацию. И вот на первую вечеринку мы везем Риккардо. Тогда курс валюты еще был адекватным, и приглашать иностранных артистов стоило недорого — порой даже дешевле, чем российских.

Наша первоначальная стратегия состояла в том, чтобы знакомить город с зарубежной музыкой различных школ, которую мы где-то услышали и которая нам очень нравится. Например, Kevin Cook, музыкальный директор клуба Ibiza Underground, или Piticu — первый румынский музыкант, которого мы пригласили в Казань и чьи треки давно ставили на вечеринках. Со временем, когда курс резко подскочил, мы поняли, что нужно корректировать планы. Начали привозить российских артистов, и чаще всего ими становились резиденты клуба Arma: Anushka, София Родина, Bvoice, Cross, Anrilov.

«Народ охотно ходил на вечеринки — вспомнить хотя бы “Арену”, которая вмещала больше двух тысяч человек и всегда была заполнена, или Street Beat Parade, когда прямо на перекрытой части Университетской с грузовика качал музон, и люди с удовольствием танцевали, а рядом художники бомбили граффити»

Выстраивание музыкальной стратегии возможно двумя путями: когда развитие сцены определяют клубы или когда промоутеры берут все в свои руки. В Казани работает вторая схема, хотя есть, например, такое место, как бар «Соль» со своей политикой — диско, соулом, фанком и электроникой. Из промоутеров есть «Изолента», которая делает ставку на более молодежную и энергичную, и, стало быть, быструю музыку и мощную арт-составляющую. Еще BNF с классическим техно или мы с более минималистичным звучанием. Кстати, я заметил, что к нам ходит публика постарше — та, которая танцует с нулевых.

Первой серьезной промо-группой в городе были Ozone Pro. Я помню свои первые походы на их вечеринки. Сколько им там сейчас, больше двадцати лет? Я был на их двухлетии в 90-х годах, еще во время своей учебы в татарско-турецком лицее. Мы отпросились с ребятами у родителей якобы в интернат, а сами поехали тусоваться на Ozone Pro. Из клубной истории Казани того времени можно вспомнить «Станцию» Андрея Питулова, Bald’n’max, а позже Monterdrome в «Униксе», Doctor Club и их хаусовые вечеринки, «Арену», Mad/Jolly Roger, «Медуху», или ДК Медработников. В городе было разнообразие музыки — драм-н-бейс, джангл, транс. Шамиль пишет об этом в своем сообществе. Еще были «озоновские» фестивали в лагере «Волга» на открытом воздухе, которые я пропустил и очень жалею. Сейчас подобное делают в Челнах в рамках May Day, курируемого промо-группой «М.И.Р.». Они известны не только своим появлением с вечеринками в Казани, но и тем, что здорово обосновались в Челнах, открывшись на базе «Слободы» — аналогов этому явлению сейчас в республике нет.

Ozone Pro были первыми и главными затейниками всего. Жаль, что они потом ушли в другой сегмент. В то время еще помогали спонсоры — алкогольные и табачные компании. Народ охотно ходил на вечеринки — вспомнить хотя бы «Арену», которая вмещала больше двух тысяч человек и всегда была заполнена, или Street Beat Parade, когда прямо на перекрытой Университетской с грузовика качал музон, и люди с удовольствием танцевали, а рядом художники бомбили граффити. Сейчас в городе в целом активность несколько иная, но благодаря усилию промо-команд ощутимо лучше, чем пять лет назад.

Что еще характерно, в нулевые публика как будто разучилась платить за вечеринки. Это произошло, потому что такие площадки, как «Штат 51» возили артистов за спонсорские деньги. А если вспомнить 90-е, то ценник на «озоновские» мероприятия был по тем временам порой даже дороже, чем сейчас. Теперь людям проще оставить эти деньги в баре. Поэтому мы начинали с самого низкого ценника. Но за время существования Private Sound ситуация несколько изменилась.

«Особенность нашей команды в том, что в ней одни диджеи. Поэтому иногда нас даже называют диджейской коллегией».

Название Private Sound говорящее: мы открылись в то время, когда в городе было засилье попсы, и звучание электронной музыки тогда считалось чем-то редким. Особенность нашей команды в том, что в ней — одни диджеи, поэтому иногда нас даже называют диджейской коллегией. В нашей работе нет четкой иерархии должностей. Я выступаю основным инициатором и составляю программу, а обсуждаем мы все вместе. Постепенно состав Private Sound расширился, что очень позитивно отразилось на работе, и сейчас нас шесть человек: я, Shamil Om, Aykhu, monsieurrr, Toshie и Darych.

Изначально наша команда состояла из двух человек. Но Private Sound в нынешнем виде было бы невозможным без поддержки дружественных промо-групп, близких и даже родственников, которые участвуют в организационных процессах. Помимо этого, за пять лет мы наработали определенные связи и за пределами Казани.

Перед событиями я много времени провожу на площадке, поскольку пока не всегда бывает возможность делегировать все организационные моменты. Мы плотно общаемся со всеми промо-группами города и поддерживаем друг друга. Мы все находимся в похожей ситуации и общие проблемы нас сближают.

«Главные инструменты диджея — это глаза и уши»

Главное в диджейском сете — гармония. Когда я начинал в 2012-м, то стремился найти материал с прямой бочкой. Позже monsieurrr и Toshie показали мне новую волну минималистичного саунда из Румынии, и в этом, кстати, плюс работы внутри промо-группы: там все время что-то препарируют, ищут новое и делятся этим. Диджею важно найти свою музыку, научиться чувствовать танцпол и уметь выстраивать сет в зависимости от того, когда он играет — в начале вечеринки, в прайм-тайм или в конце. Я полностью полагаюсь на слух и всегда хорошо чувствую, насколько «ложатся» треки. Мне кажется, главные инструменты диджея — это глаза и уши.

Конечно, большую роль играет качество подборки. Сейчас я чаще всего покупаю пластинки, потому что весь классный музон выпускают именно на виниле. Недавно Shamil Om писал о том, что это более осознанный подход, ведь винил — дорогое удовольствие, и ты покупаешь только то, что наверняка будешь играть. Я ставлю вещи, которые находятся между хаусом и техно, иногда добавляю electro или acid house. Мой рабочий диапазон — 120-127 bpm (beats per minute, или ударов в минуту, — прим. Enter), комфортный для прослушивания и в то же время танцевальный.

Если говорить о техно, то с момента появления в этом жанре не так уж много изменилось. В музыке все циклично и волнообразно, в ней постоянно появляются новые ответвления и интерпретации. Что такое техно? По большому счету, это каркас, чаще всего с прямой бочкой, на который могут накладываться другие партии. Мне нравится новая волна минималистичной музыки во Франции и румынское техно, хотя и это понятия относительные. Мы просто стараемся собирать красивую музыку. Рома (dj monsieurrr, — прим. Enter) называет ее «стильный музон» — она не давит и под нее можно танцевать часами.

Вечеринка Private Sound, где выступали F-Tek и основатель «ГОСТ Звука» Low808. Roof Cocktail Bar, 16 сентября 2017

«Звук должен быть идеальным: и по мониторной линии, чтобы диджей мог слышать треки, которые готовит к сведению, и по уровню давления, чтобы всем было комфортно, и по басу — он должен быть мягким, пружинистым и обволакивающим»

На вечеринках Private Sound мы уделяем много внимания саунд-системе и получаем за это положительный отклик от публики. Мы могли бы провести событие в темной и абсолютно пустой комнате, но звук там должен быть идеальным: и по мониторной линии, чтобы диджей мог слышать треки, которые готовит к сведению, и по уровню давления, чтобы всем было комфортно, и по басу — он должен быть мягким, пружинистым и обволакивающим.

Музыка и танцы дают свободу самовыражения и возможность отдохнуть и зарядиться позитивной энергией. Поэтому мне кажется очень печальным, когда происходят ситуации вроде тех, что была с «Рабицей» в Москве. Раньше рейв был формой протеста, но сейчас я бы не называл это контркультурой.

В эпоху диджитализации, когда самая разная музыка стал общедоступной, роль диджея становится менее заметной. Вокруг огромное количество альбомов и подкастов, тут оказывается важным умение играть и выбирать, потому что находить в такой массе самородки — непростое занятие. Диджей действительно должен уметь выстраивать целую историю с погружением и развитием сюжета во время сета, а в Казани далеко не все это понимают.

«Хотелось бы, чтобы общественные пространства чаще доверялись промоутерам, так же, как это делается во всем мире»

В Казани мало качественных площадок, да и просто мест, где можно что-то провести. Хороший пример для подражания — тот же фестиваль Sonar, дневная программа которого прошла в музее современного искусства в Барселоне. Что же касается нашего города, то я очень надеюсь, что речной порт приведут в порядок. Хотелось бы, чтобы общественные пространства чаще доверялись промоутерам, так же, как это делается во всем мире. Ведь, скажем, тот же Берлин привлекателен для туристов не только своей историей, архитектурой и искусством, но и музыкальной сценой. Люди из сферы туризма должны понять: если клубная культура будет развиваться, если не будет рейдов по площадкам, то Россию станут посещать куда охотнее.

Казань окружена большим количеством воды, и очень грустно видеть, в каком состоянии находится гражданское судостроение. Ситуацию усугубила затонувшая «Булгария», после которой запретили ночное судоходство. Несмотря на то, что летний сезон у нас короткий по сравнению, скажем, со Стамбулом, было бы круто задействовать и водное пространство для проведения музыкальных мероприятий. Тогда город увидел бы больше вечеринок.

За последние пять лет казанская электронная сцена заметно выросла, значительно поднялся и уровень проводимых мероприятий. Когда в 2015-м мы стали резидентами клуба BioPort и на протяжении года играли там, в городе почти не было других площадок. После его закрытия мы вернулись к проекту Private Sound c уже новыми знаниями и силами и постепенно стали более узнаваемыми в городе, в том числе благодаря сотрудничеству и поддержке других промо-групп. Особенно BNF — у нас близкие отношения. Мы планируем работать над тем, чтобы приглашать крупных артистов в город, будем стремиться поднимать уровень и масштаб мероприятий. После вечеринки в честь нашего пятилетия в июне хотим уйти на небольшие творческие каникулы, а вернемся уже осенью, хотя не исключено, что летом успеем сделать что-то еще. Поэтому очень хотим видеть всех на нашем пятилетии.

Вечеринка Private Sound meets Ibiza Underground. Хедлайнер — Kevin Cook. 1 декабря 2018

«Ситуация с ростом евро сыграла не последнюю роль в развитии локальной сцены»

Что касается расстановки сил в мире электронной музыки, то Америка и Германия все так же остаются флагманами. Я знаю, что Латинская Америка тоже набирает обороты и планирую покопаться в этой теме поглубже. Из того, что интересует лично нас, — сцены Франции и Румынии, хотя последняя гораздо более андеграундная. Россию центром влияния пока назвать сложно, но есть отдельные имена мирового уровня — в первую очередь Нина Кравиц, конечно. Очень радует успех казанских PTU. Кстати, ситуация с ростом евро сыграла не последнюю роль в развитии локальной сцены.

Когда мы приглашали Piticu из Румынии, это был результат определенной работы, которую мы проделали: начиная с того, что в отдельный момент увлеклись новой румынской волной и часто играли подобную музыку в своих сетах, и заканчивая статьями об их электронной сцене, собранными в единую картину и переведенными нами специально для публикаций перед приездом артистов. Поэтому можно сказать, что мы выполняем еще и просветительскую функцию. Развить тему знакомства аудитории с глобальными процессами не только через музыку, но и через публикации теоретически интересно, но для того, чтобы писать об этом, нужно находиться в гуще событий индустрии, чем Казань в силу своего географического положения похвастаться не может.

«Мы, конечно, хотели бы иметь собственное пространство, где на постоянной основе можно делать вечеринки»

Если же говорить о дальнейших планах, то мы, конечно, хотели бы иметь собственное пространство, где на постоянной основе можно делать вечеринки. Сейчас мы не так часто их устраиваем — не больше одного раза в два месяца. Нам симпатичен опыт бара «Соль», который проделывает огромную работу, чтобы заполнить программу в каждые выходные. Но реализовать нечто такое же насыщенное силами нашего нынешнего, довольно небольшого состава, наверное, пока сложновато. Нам также нравится, что есть магазин винила «Сияние» — привет «Смене» за то, что они делают для культуры города. А мы дополняем всю эту картину.

Фото: Кирилл Михайлов, Булат Рахимов, Soul Man, Марат Шамсутдинов

18 мая в Центре современной культуры «Смена» откроется «Красное» Ильгизара Хасанова — последняя часть выставки-трилогии «Женское. Мужское. Красное». Первые две можно было увидеть в ЦСК в 2015-м и 2017-м. Эта трилогия — результат долгосрочного исторического и антропологического исследования художником советской материальной культуры. Enter встретился с Ильгизаром Хасановым и поговорил о самокритичности, важной роли зрителя и чувствительности.

Ильгизар Хасанов родился в 1958 году в Казани. В 1982 году окончил художественно-театральное отделение Казанского театрального училища. С 1996 года — член Союза художников России. С 2000-го — член Общества Франца Кафки (Прага), удостоен его диплома и золотой медали. В 2013 году стал одним из основателей казанского Центра современной культуры «Смена». Работает с живописью, скульптурой, реди-мейдом и инсталляцией.

— Когда вам впервые пришла мысль о занятиях искусством?

— Я помню, что предан искусству с детства. В отличие от большинства школьников, я был к нему неравнодушен, и если нас водили в музеи, становился самым внимательным зрителем. Рисовал с детства, но не учился в художественной школе. На Федосеевской, рядом с местом, где мы жили, находилась первая художественная школа. Я ходил мимо нее в баню, и это грустно: вроде за одной чистотой ходишь, а другой чистоты добиться не можешь. Мне казалось, что для поступления нужна какая-то подготовка, а я сомневался в себе, думал, что есть люди, которые предназначены для этого. Я и сейчас в этом убежден.

Я с детства собирал всякую старину и железяки. У меня все время было желание их куда-то приспособить. Что-то из этих коллекций осталось; среди них даже есть предметы, которые я собирал в 12 лет. В «Красном», по-моему, присутствует что-то из того времени.

Осознанно начал об этом думать, наверное, в 25 лет, после окончания театрального училища. Постепенно я понимал: приличные произведения не так легко создаются, как кажется. А ведь люди зачастую думают, что могут считать себя художниками или музыкантами — достаточно лишь назваться ими. Это тоже нормально, некоторые так и живут. И все же важно оставаться самокритичным, хотя тогда нужно иметь крепкую нервную систему. С другой стороны, при таком подходе у тебя есть шанс развиваться, но не быть нужным никому, кроме себя самого.

— «Красное» — последняя глава вашей трилогии. С тех пор, как вы показали его на Триеннале российского современного искусства в «Гараже» в 2017-м, вы дополнили его новыми предметами. Что это за вещи?

— В «Гараже» я просто показал по фрагменту от каждой части. А теперь желание одно: свести все части в большой проект, который будет литературно называться «Женское. Мужское. Красное». Не то чтобы я пытаюсь обозначить что-то как важное, а что-то — не очень и указать, что это — женское, а то — мужское. Я даю свой субъективный взгляд, потому что существуют вещи из женской жизни, которые я наблюдал, находясь в окружении мамы, сестры, подружек сестры, бабушек. Оказывается, когда ты живешь с этим опытом, по истечении какого-то времени память возвращает тебе его в виде картинок и воспоминаний.

Кто такой художник? Это тот, кто все время делает выбор. Я даю себе какое-то время на «утряску» и «усушку» мыслей. Потом может оказаться, что одни из них не так важны, а вторые могут беспокоить и приобретать четкую структуру, пока ты занимаешься совсем другим проектом. Сейчас ты не можешь, как раньше, взять один сюжет и долго о нем рассказывать, потому что время значительно ускорилось. Это не значит, что за ним надо гнаться, это значит, что сегодня мы просто живем по-другому.

— Но при этом все равно вышло, что ваша трилогия растянулась во времени.

— Ну конечно. Все началось с «Красного» — хотя оно и замыкающее — но при всей простоте проекта тебе лично эти красные предметы никто не предоставит. Все они моего поколения, и через них рассказывается история — история страны, если хотите. «Красное» — не совсем про ностальгию.

Эти «покраснения» в виде галстуков и флагов возникли не просто так. Это идеологически четко выдержанная программа, когда человека держат внутри словесных и визуальных образов, и чтобы он к этому привыкал, ему с детства дают какие-то нелепые красные игрушки. Но ведь в реальности мишка или черепашка имеют совсем другие цвета. Хотя можно, конечно, пошутить, что они покраснели от стыда. Красный фигурирует в разных контекстах, но мы спроектированы на потреблении этого цвета с определенным значением. И какой-нибудь серый редко делают символом, а вот красный — делают. Он, получается, такой контрапункт.

— Что нужно знать зрителю, чтобы смотреть на ваши работы?

— Когда ты воспринимаешь искусство даже такого великого пейзажиста, как Шишкин, надо знать определенные культурные коды. Он был знатоком природы, анализировал особые ее состояния — закаты, восходы — и создавал драматические сцены за счет света. Это самые сильные состояния натуры, кульминационные, и люди от них в восторге.

Возвращаясь к красному цвету: ведь не я это все придумал, я просто собрал вещи и определил их расположение в инсталляции. Если хочешь разбираться в современном искусстве, ты должен быть в какой-то степени образованным. В противном случае тебе придется говорить: «Я этого не понимаю», «Мне это не нравится». Некоторые гордятся такой позицией, и если говорят о современном, то начинают как бы упрощать его, потому что для них это заумь.

Что такое современность? Это новые языки, это междисциплинарность. Скоро все формы настолько сольются, что устанешь определять, к какому виду искусства относится то или иное. Пиотровский считает, что никакого современного искусства не существует, есть просто отдельные части общего. Но мне не хочется так говорить, потому что тогда можно вообще все свалить в одну кучу, и разобраться в этом будет сложно. Проблема находится, скорее всего, на уровне интерпретации искусства.

— Был ли какой-то поворотный момент, после которого вы направились в сторону создания реди-мейдов и инсталляций? При этом вы продолжаете заниматься живописью.

— Мне никогда не было интересно традиционное искусство. Я работаю в разных медиумах и могу своими руками создать объект или скульптуру. Как любому амбициозному человеку мне неинтересно уже созданное и увиденное когда-то. Художник ищет свою выразительность, а выразительность — это некое внутреннее беспокойство. Ты узнаешь, что нечто, что ты сам хотел бы сделать, уже сделано, и если не опустишь руки, то начинаешь в этом барахтаться, а потом уже легко плаваешь от берега до берега. Остальное зависит от того, какой у тебя человеческий опыт. Главное, что тебя волнует как художника. Я не имею в виду ремесло, которое ты уже освоил — дело в правде, которую ты имеешь право отстаивать.

У меня театральное образование и простая специальность, но звучит красиво — художник-бутафор. Я ставил спектакли, а потом и кино, что значительно расширило пространство моего творчества. Я даже режиссерам в хорошем смысле стараюсь что-то иногда подсказать, хотя не все это любят, потому что многие из них привыкли смотреть на формат картинки через актеров.

— Какие взаимоотношения вы выстраиваете между живописью и скульптурой в своей работе?

— Сначала я создавал очень самостоятельные объекты, ассамбляжи. А как в скульптуре выйти на объем? Ты начинаешь идти от плоскости картины, делаешь барельеф, горельеф, постепенно добавляешь объем, а потом доходишь до потребности в самостоятельной форме. Мои проекты достаточно сложные, и я стараюсь соединить разные медиумы, чтобы зритель начал смотреть мою выставку с традиционной части — живописи и смог дойти до объекта, к которому он не очень готов. Получается, я провожу вот такой ликбез, потому что для меня важно создать среду. И именно поэтому мы основали «Смену». Если бы это не имело для меня значения, можно было бы уехать в Нью-Йорк и биться там, как Яеи Кусама. Но я не способен на это, я прагматичный. Нужно быть отвязным, чтобы отстоять свой безумный мир, который тебе кажется реальнее реального.

Художник пытается всем объяснить этот сочиненный мир, а его критикуют, мол, ты неправильно композицию построил. Есть такая штука: люди, не умеющие рисовать, начинают рисовать с ресниц, потому что впечатляются глазами. Еще и голову не построят, а уже глаза рисуют. И дети рисуют точно так же. Но ведь искусство работает с целым, универсальным. И когда ты не умеешь этим оперировать, то, конечно, будешь говорить: «Мне не нравится, как ты написал глаз». Нравится или нет — вопрос вкуса, и к искусству это отношения не имеет. Ведь бывают художники, которые на фоне своих сверстников очень неприятны для восприятия — тот же Мунк, например.

— Мне кажется, он и сейчас остается сложным для зрителя.

— В этом и есть его психофизическое состояние, которое он как честный человек транслирует. А вспомните Фрэнсиса Бэкона. Если мы будем выставлять только цветочки и все красивое, где в этом человеческое? Мы разве все белые и пушистые? Нет. Искусство — не просто терапия. Оно — про жизнь, про грязь, про небо, про подземелье. Мне хочется, чтобы люди поняли, что искусство это не то, что ласкает их и спасает от жизни. Человек должен прямо смотреть на вещи и события, а искусство только помогает в этом.

— Вы работаете с фигуративным (подражающим видимому миру, — прим. Enter) искусством: создаете человеческие скульптуры, часто используете найденные объекты, которые раньше выполняли утилитарную функцию. Интересно, почему при вашем дадаистском (дада — художественное явление, возникшее в Цюрихе в 1916 году на фоне ужасов войны и строившееся на противоречивых принципах: от отрицания самого искусства и любых канонов до наделения статусом искусства предметов быта, — прим. Enter) подходе к предмету вы не выбрали абстрактную форму?

— Если бы я родился тогда, когда дада зародилось, я бы, конечно, был его участником, и, может быть, тоже раздвигал границы. Сегодня я использую этот язык, потому что художник, по большому счету, как копилка: он собирает не только предметы, но и историю искусства. Все, что мы делаем, уже сделано какими-то художниками, все ощущения уже проверены. Не проверено только то, что сделаешь ты сам. У меня есть работы, в которых я использую разные эстетики в искусстве, близкие мне. Эстетика и этика художника — дело выбора. Сначала ты выбираешь, а потом оказывается, что ты становишься благодаря этому кем-то еще — может быть, даже тем, кого недоставало внутри какого-то течения.

Сюрреалистов я тоже люблю, но больше, наверное, абсурдистов: Кафку, Ионеско, Хармса. Мне нравится ход их мысли, когда все начинается с простого механического действия и затем уходит в дебри бессознательного и путешествует там. Здесь ты уже не можешь объяснить, о чем они хотят сказать, но солидарен с ними. Такой художник может пойти дальше и нарушить этику, и это очень круто. Он может иногда нарушать традиции, как Малевич, который сказал, что нужно закрыть вопрос о живописи. Художнику это необходимо, чтобы его вписали в канон. Но сегодня время манифестов закончилось, и, скажем, фраза Кабакова «в будущее возьмут не всех» мне кажется стебом. Тут надо вспомнить великого Станиславского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Второй вариант не для меня. Я родился с любовью к искусству, и я культивирую ее. Некоторые художники занимаются воспроизводством себя: у них есть статус и есть узнаваемый язык, их уже мало что колышет. Но нужно помнить, что все очень эфемерно.

— Мне кажется, один из самых запоминающихся объектов из ваших последних проектов — часть инсталляции «Упаковка» (2017 год): пальто, из которого навстречу зрителю протянута рука. Почему именно рука?

— Чтобы это придумать, нужна некая провокация. В детстве я видел, как эти пальто упаковывают, и это меня пугало. То же самое я испытывал, когда видел, как пеленуют младенцев. Я был очень чувствительным ко многим визуальным образам и способам жизни.

Помню, мы с мамой покупали ей пальто. И его так ловко скрутили — вроде была одежда, а превратилась вдруг в жуткий обрубок. Я увидел в этом много смыслов. Например, «человек упакованный» значит человек хорошо выглядящий, а словосочетание «запаковать человека», означает лишить его всего, «закрыть» — слово из тюремного сленга. И все это синонимы. Одновременно я делал объект — руку. Она появляется внутри разной одежды — в кителе, в пальто. Получается такой фантомный след: человек из советского времени здоровается с нами. История «Упаковки» — о шестидесятых годах, когда пальто было не столько признаком материального достатка, сколько духа, способности человека сделать что-то. Получается, что мой персонаж с рукой «распаковался» и здоровается — то есть он спасся с нами.

Интерпретаций «Упаковки» я слышал уже штуки четыре. Поэтому я говорю, что бэкграунд зрителя важен. Когда ты смотришь на работу, твой личный опыт и знание культурных кодов сходятся, и с тобой что-то происходит. Ты становишься частью увиденного: не просто видишь и радуешься, что художник что-то умеет, а понимаешь, что это создано и для тебя тоже.

— То есть вы согласны с тем, что говорил Марсель Дюшан? У него есть высказывание о том, что созерцатель произведения искусства делает 50% работы.

— Да, согласен.

— А может ли произведение жить само по себе, без участия зрителя?

— Произведение физически само по себе может существовать, но история показывает, что зритель все равно существует. Не из-за того, что художник амбициозный, а оттого что природа так устроена: человек существо коллективное. Как идеалист, каждый художник ищет соратника, который не похвалит его, а поддержит и скажет: «Я так же мыслю, просто у меня руки не оттуда растут. Но это абсолютно мое». Мы же помним, откуда появился интерактив — перформансы и хеппенинги? В том числе и наши великие «Коллективные действия», в акциях которых была важна коммуникация. Что интересного во всем этом? Общение. Искусству нужен зритель, не благодарный, а адекватный, который готов к восприятию, как ты. Если ты еще сомневаешься в своей работе, то тебе поможет зритель, скажет: «Это классно. Это важно». Без него искусство давно выродилось бы.

У меня в мастерской на стене написана фраза Ницше. Не уверен, как она точно переводится, но я произношу ее так: «Искусство — это единственное оправдание человеческой жизни». Звучит пафосно, но я давно задумывался: а что еще, если не это? Семью растить и родину защищать от придуманных врагов? Удовлетворение получаешь только в искусстве.

— С кем вы ведете диалог в искусстве?

— Я когда-то полюбил Джорджо Моранди. Я не знал, что он культовый художник, мне просто понравилась его простота. Я увидел его репродукции в альбоме, который продавался в магазине «Дружба народов». Мне показалось, что это наивно, но очень трогательно. Потом на «Документе» (международная выставка современного искусства, которая проходит каждые пять лет с 1955-го года в немецком городе Кассель, — прим. Enter) я уже более тщательно посмотрел его работы. Там были и предметы, которые он рисовал. Я даже сделал оммаж Моранди, написав натюрморт со старыми бутылками. Повторять художника значит приблизиться к нему по ощущениям, но совсем не подразумевает простое его копирование. Я схож с Моранди, потому что сам собирал старье. Я люблю эти вещи, ведь они — носители времени и рассказывают мне историю, а я чувствителен к этому. Современные предметы тоже воздействуют на меня таким образом, только через современность я высказываться пока не хочу. Но обязательно доберусь до этого.

Из тех, кто мне еще близок, — это Фрэнсис Бэкон и Марк Ротко. После них Кандинский кажется карнавалом в хорошем смысле слова. Ротко поражает своей брутальностью. Это как в музыке: я любил «Битлов», пока не услышал Мика Джаггера. Это не значит, что я перестал любить первых. Но желание художника вытащить наружу то, что неприлично — важно. Я сам такой, но тут, где я живу, многие темы табуированы, мне людей жалко: они настолько крепко держатся за свое невежество, что просто боишься их обидеть.

— Следующий вопрос касается архивации искусства. Какую форму в конечном счете должна принять «антология советского человека» (как вы назвали это в своем прошлом интервью), которой вы занимались в своем творчестве последнее время?

— Скорее всего, это превратится в книгу. Это будет не просто каталог. Я понимаю, каким образом люди входили в страшные истории — вроде Германа с его последним фильмом или Норштейна, который бесконечно снимает фильмы про Акакия Акакиевича. И с трилогией получилось примерно так же: сначала появилось художественное высказывание, потом я добрался до архивной части, слегка состарился и сам уже стал предметом исследования. Получается, что тебе нужно либо поставить точку и выбраться из этой истории, либо усложнить ее. Представляете, как это может быть издано: красивая коробка, в которую вложены картинки с выставки и архивные документы. Но это уже чисто антропологическая история, конечно. На это нужно откуда-то взять силы и средства.

— Последние годы вы много времени посвящаете созданию музеев и обновлению экспозиций уже существующих. Что это за музеи? Можете рассказать об этом подробнее?

— Мы не просто обновляем, а полностью меняем экспозицию. Началось это с музея Горького, потом нас пригласили заняться музеем Толстого. Позднее мы взялись за краеведческий музей в Болгарах, который был начат дворянами Лихачевыми, а позже утрачен. Коллекции не было, и я ходил по блошиному рынку, докупал предметы. Мне нужно было создать атмосферу дворянства. Этого не удалось достичь на 100%, потому что дом, в котором располагается музей, не дворянский, а мещанский. Даже больше — это жилой домик для четырех человек.

Многим музеям я помогал делать отдельные объекты. Эта работа меня обогащает, так же, как и работа с кино. Я был художником-постановщиком семи фильмов. И сейчас на подходе ещё один, основанный на серьезном материале про Казань 80-х.

— Это ваши ближайшие планы?

— Да. У меня проекты идут один за другим, даже передохнуть некогда. Хотя я считаю, что лучший отдых — это хорошая работа. В искусстве для меня важен сам процесс. Когда все срастается, это просто счастье.

Фото: Даниил Шведов

26 апреля в здании бывшей мебельной фабрики на Тукая пройдет третья вечеринка цикла «Реверс» — совместной серии мероприятий «Изоленты» и «Гете-Института». В качестве хедлайнера выступит музыкант и медиахудожник Станислав Глазов с проектом PRCDRL. Enter поговорил с ним о концертах как репетициях, «жестком индустриальном месилове» и авторстве в работе с искусственным интеллектом.

PRCDRL (Procedural) — аудиовизуальный проект Станислава Глазова, родившийся в Берлине. Его лайвы на модульных синтезаторах сочетают индастриал и эмбиент, дисгармонию шума и гипнотические мелодии. Станислав Глазов выступал в берлинских Tresor и Berghain, его встречали в Японии, Перу, Австрии, Испании, Швеции, Франции и на легендарном фестивале Mutek в Монреале. В России он играл в Mosaique, Blank, Aglomerat и «Порт Севкабель», а также был гостем недавно прошедшего в Нижнем Новгороде фестиваля Intervals.

— Вас можно сравнить с человеком эпохи Возрождения, потому что вы работаете с разными видами искусства: пишете музыку, создаете видеоарт и световые шоу, читаете курсы по визуальному программированию, до этого занимались кино. С чего все начиналось?

— С детства родители, друзья и родственники прочили меня в художники, а в юности я понял, что хочу заниматься музыкой. Но поскольку прошло много лет до того момента, как я реально начал ее писать, то все как-то само по себе и срослось. А разными художествами я продолжал заниматься, собственно, с самых ранних лет.

В какой-то момент я понял, что кино — совсем не мой стиль жизни: иногда оно требовало быть вовлеченным по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Но в отличие от того, чем я сейчас занимаюсь, совсем не оставляло пауз. При этом возможности реализации себя как художника я там совсем не увидел, потому что создание фильма — это работа в большой команде, и в ней ты всегда воплощаешь замысел режиссера. Наверное, это не соответствовало моим амбициям.

Во время работы в кино я начал перестраивать то, как воспринимаю самого себя, параллельно занимаясь музыкой, и искать, как применить свой опыт и навыки в визуальном искусстве. Постепенно все привело к тому, что сейчас есть.

— Существует ли какая-то генеральная идея, которую можно проследить во всех этих направлениях? И связано ли название проекта PRCDRL с процедурным программированием?

— Я бы сказал так: генеральная идея сейчас, скорее, устаканивается. Я бы назвал 2019-й периодом, когда я все переосмысливаю.

По поводу связи названия проекта с процедурным программированием — это действительно так. Есть, например, известный техно-музыкант Function, и я бы сказал, что Function и PRCDRL в смысле названий — это синонимы. Я воспринимал себя как некую функцию, которая фильтрует поток, приходящий свыше, и выдает какой-то результат. Сейчас мне хочется двигаться в сторону нарративного искусства с более осмысленным посылом, и на фоне этого рождаются различные проекты. В прошлый уикенд, например, была презентация нового лайва Gesprochen, в котором речь идет уже о тексте. Там два вокалиста, и видеоряд к проекту будет базироваться на видеосъемках с меньшим количеством генератива и абстрактной графики. Музыка Gesprochen, соответственно, тоже менее абстрактная. Название проекта с немецкого переводится как «высказанное».

— Какую природу имеют звуки в вашей музыке — в концептуальном и техническом плане?

— Я предельно далек от использования field recordings («полевые записи» — записи природных и урбанистических звуков, созданные за пределами студии, — прим. Enter) и довольно давно отмел идею работать таким способом. Я использую много разных синтезаторов, поскольку у меня большая модулярная система, плюс к этому еще есть более традиционные синты, например, Korg Mono/Poly, Roland Juno или Dave Smith Evolver. Я, скорее, сторонник атональной музыки, мелодии — это не совсем мое. Я вдохновляюсь индустриальной музыкой и rhythmic noise. Один из моих самых любимых электронных проектов — Emptyset. Я не копирую их саунд, но однажды он очень вдохновил меня на поиски и эксперименты. Мне близок именно шумовой подход и извлечение сложного, или комплексного (колебание, характеризующееся наличием более чем одной частоты, — прим. Enter) звука на основе не-мелодических и непростых ходов.

— Есть ли в вашей музыке место для репетиции? Или PRCDRL в большей степени про импровизацию?

— Все зависит от проекта. То, что я играю сейчас — наполовину импровизационный лайв, он носит гибридный характер: я использую достаточно много Ableton Live, который пропущен через модулярную систему. После длительных экспериментов с чистой импровизацией я пришел к тому, что мне важнее делать предсказуемый звук, имеющий собственную фактуру и лицо, хотя, конечно, клево угорать на площадке от собственной возможности генерить какой-то саунд живьем. У меня сформировался собственный pipeline (процесс разработки, программный конвейер, — прим. Enter) или подход к тому, как это можно делать, поэтому большого количества репетиций не требуется. Естественно, каждое выступление приносит определенное откровение и опыт и является репетицией для последующего. Иногда я спонтанно джемлю в студии — играю час-другой. Но когда работаю с кем-то в компании, репетиция необходима. Опять же, перед предыдущим выступлением Gesprochen в Москве мы несколько дней репетировали в студии у друзей для того, чтобы отработать какие-то ходы — например, работу живого голоса, потому что пока для меня это сложно.

— Ваш подход к музыке меняется в зависимости от того, где вы находитесь? В частности, повлиял ли переезд Берлин на ваш звук?

— Да, я радикально изменил звук и подход. Так исторически сложилось, что после переезда я оказался в некотором смысле в вакууме: если в Москве у меня была своя промо-группа и какое-то движение вокруг нее, и я так или иначе находился в плену некоего московского саунда, то в Берлине у меня появилась возможность чистого поиска, не привязанного ни к чему. Плюс, наверное, сыграла роль наслушанность, которая возникает, когда ходишь на большое количество разноплановых ивентов и расширяешь свой кругозор — в этом отношении Берлин, конечно, предоставляет лучшие условия в мире.

Я думаю, что ценность этого города не в вечеринках и вседозволенности, и даже не в свободе, которая мне, конечно, очень импонирует, а в возможностях для музыканта. В Москве или даже в Петербурге, где уровень рейв-культуры получше, все равно существуют сложности из-за того, что артистов нужно откуда-то везти. В Берлине же живет куча авторов или просто играет за гораздо меньшие деньги, постоянно действует ротация, и это очень воспитывает.

Плюс, когда в гости приходят разные музыканты, а ты ходишь к ним и получаешь фидбэк, это очень помогает развиваться. Я должен сказать, что в Берлине мой звук окончательно сформировался, но далеко не сразу — с тех пор прошло довольно много времени.

— Вы начали говорить о своей промо-группе в Москве. Можете подробнее рассказать об этом?

— Вначале это носило характер более чем спонтанный, но со временем домашние вечеринки переехали в небольшие локации, а последнюю я делал в Arma17, еще старой. После этого я уехал в Берлин. Мы приглашали много локальных музыкантов, предпринимали попытки делать какие-то недорогие привозы. Хочу сказать, недорого — не всегда означает некачественно, просто иногда артисты находятся в стороне от мейнстрима по тем или иным причинам. Первый привоз, который мы сделали, был DADUB, который только-только начал подниматься на лейбле Stroboscopic Artefacts. Попытка подготовить свой liveact к этой пати на меня произвела неизгладимое впечатление — я глубоко врубился в даб-техно, а потом мне пришлось очень долго от него в своей музыке избавляться (смеется, — прим. Enter). А на последней вечеринке на Arma вообще было десять приглашенных артистов. Не все из них были теми, кого я хотел привезти, потому что процесс организации связан с переговорами с Arma, бюджетом и кучей других тонкостей, но лайнап получился хороший.

— При создании визуального материала вы применяете генеративный дизайн, в котором часть процессов делегируется компьютерным технологиям. Насколько в этом случае уместно ставить вопрос об авторстве?

— Я думаю, что с авторством все в порядке, поскольку машина ничего не генерит сама. Весь генератив заключается в том, что ты не создаешь анимацию на 100% руками, а привязываешь события, происходящие в визуальном материале, к интерактивным событиям, приходящим из музыки — типа ударов бочки.

Даже в работе с нейронными сетями, где, казалось бы, графика реально создается искусственным интеллектом, авторство остается за человеком, который всю эту систему пасет. То, что будет выдавать эта сеть, на 90% зависит от селекции картинок, которую автор скормил ей на обучении, и того, как он ее взломал. Одна и та же система, если человек не использует готовый пресет, произведет радикально разные результаты в руках разных авторов. Генеративный дизайн скорее является автоматизацией или возможностью интерактива, чем делегированием машине креативных полномочий.

— Как происходит взаимодействие между аудио и видео на ваших лайвах? Поскольку вы уходите от ритма, то не можете использовать его как связующее звено между звуком и визуальной частью.

— Нет-нет, про ритм я этого не говорил, с ним все в порядке. Я люблю танцевальную музыку, люблю, когда валит быстро и жестко. Действительно гораздо сложнее придумывать аудиовизуальные взаимодействия для эмбиента, потому что финальному зрителю, конечно, будет непросто отследить взаимосвязь между видеорядом и звуком, если нет каких-то четких акцентов. Это совершенно логично и естественно. Я делал не так много эмбиентных выступлений, в которых был видеоряд, поэтому в основном использую традиционный подход, когда берутся миди-ноты конкретных музыкальных событий — типа ударных — и ими определяются какие-то действия в видеоряде.

В том случае, когда я делаю визуальный ряд для кого-то, бывает сложнее репетировать и до чего-то договориться, поэтому зачастую приходится использовать просто анализ звука. Но с собой договориться гораздо проще, поэтому я беру чистые данные и работаю с ними.

Что касается непосредственно самого лайва, то тут, как говорил Пелевин, понимание приходит с опытом. Чем больше играешь, тем интуитивнее это делаешь, и в какой-то момент начинаешь спокойно себя чувствовать и перестаешь париться о том, что происходит в системе. Это вопрос опыта, а также настроения, которое создается во время мероприятия.

— Вы говорили о том, что вам нравится танцевальная музыка, но при этом играете вещи гораздо более сложные для танцев в общепринятом понимании этого слова.

— Мне хочется, чтобы люди танцевали, у меня нет цели нагнать «умняка», заставив всех сидеть с мрачными лицами. Конечно, бывают фестивальные ивенты, которые нацелены на сидячее прослушивание, в них тоже есть своя прелесть. Но я еще не наигрался в рейвы настолько, чтобы перейти полностью на сторону «умняка», и мне нравится заставлять людей танцевать более сложным саундом.

У того же Emptyset я наблюдал ситуации, когда первые минут десять танцпол просто врубался, что за трэш происходит, а потом вдруг начиналось неистовое веселье. Люди просто вникали в этот звук, более сложный, чем, например, у Chris Liebing. Тем не менее, я ощущаю необходимость флоу и единения с публикой. Мне нравится, когда люди танцуют.

— Если я правильно понимаю, вы не практикуете «альбомный» формат релизов. Вместо этого у вас на SoundCloud можно найти десятки пронумерованных подкастов. Интересно, в каких еще форматах может жить музыка, подобная вашей?

— На самом деле лайвы, которые я сейчас играю, созданы на основании треков. В каждом исполнении живьем они звучат, с одной стороны, по-особенному, с другой же, прослеживается, что это конкретная вещь. Я не против релизов — наоборот, очень даже за, но мне не хочется издаваться на непонятных цифровых носителях ноунейм-лейблов. Сейчас я не тороплю коней и просто хочу немного подождать. Достойный материал должен быть издан в достойном месте.

Другой вопрос, конечно, в том, как издаваться. К примеру, если произведение задумано как аудиовизуальное — на виниле такое невозможно издать просто технически. Готового и открытого решения нет. Возможно, релиз может сочетаться с онлайн-форматом или с чем-то еще — не знаю, что сейчас к этому максимально подходит. Это пока нерешенный вопрос, актуальный, правда, не для всех моих работ, а только ряда композиций.

— Композитор Джон Кейдж говорил: «Многие собирают музыку, которая им нравится, и окружают себя ею. Я делаю наоборот: я не держу музыки рядом, у меня есть шум». А вы слушаете музыку в свободное от ее создания время? Какая она?

— Я слушаю достаточно много музыки, обязательно делаю это дома, на хорошем звуке, хотя у меня пропало желание заниматься этим 24/7, как в юности. Иногда могу целый день просидеть в тишине. В основном я использую SoundCloud, подписываюсь на интересующие меня подкасты. Но я не диджей, поэтому у меня нет необходимости плотно отслеживать новое. В последнее время слушаю много эмбиента или пост-индастриала гораздо больше, чем техно. Раньше это часто были Einstürzende Neubauten и все их сайд-проекты, еще Coil. Плюс много эмбиент-подкастов. Все это можно посмотреть в моих подписках на SoundCloud.

— За кем вы еще следите?

— Я подписан на огромное количество художников. Есть такой проект — Denial of Service, английский чувак, который долгое время меня инспирировал тем, как обрабатывает генеративными эффектами живое видео. Увиденное у него натолкнуло меня в прошлом году на эксперименты со съемочным видеоматериалом, который при помощи генеративной обработки доводится до определенного уровня абстракции, но все равно остается кинематографичным. Это тот подход, который мне сейчас наиболее близок. Тот же Emptyset делает крутейший видеоряд. В то же время я не трачу время в поисках каких-то референсов — они сами откуда-то валятся.

— Чего ждать на вашем предстоящем казанском выступлении?

— Это будет жесткое индустриальное месилово!

Фото: partyflock.nl, polymus.ru

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях.

В конце марта у Егора Плотникова в казанской ГСИ открылась выставка «Минута до пробуждения», в которую вошли живописные работы, в том числе написанные по мотивам его путешествия в Свияжск. Куратором проекта выступила московский историк искусства Наталия Панкина. Enter встретился с художником, чтобы обсудить актуальность живописи, главную черту русской культуры и очарование «пустых» мест.