Адмиралтейская слобода: Как в Казани строили корабли, важные для всей мировой истории

Говоря о прошлом Казани, кто-то вспомнит, что наш город — вообще-то бывший центр кораблестроения. Было это давно, и инфраструктура прошлого до современников не дошла, зато из истории можно взять на заметку много интересных фактов.

Как Казань влияла на международные отношения, кто изучал Каспийское море, у кого из исследователей была самая страшная судьба и почему мы навсегда потеряли легендарную галеру «Тверь» Екатерины II — рассказывает постоянный эксперт Enter краевед Марк Шишкин.

Что горожане помнят об Адмиралтейской слободе?

Что по указу Петра I в Казани строили корабли, знают многие горожане. Об этом напоминает историческое название — Адмиралтейская слобода в Кировском районе, одноименная станция электрички и сгоревший торговый центр «Адмирал». Некоторые вспомнят, что сам Петр I в 1722 году шел через Казань, отправляясь в Персидский поход. Кто-то расскажет, что корабельный лес для флота заготавливали татары, приписанные к сословию лашманов. Вот, пожалуй, и все.

С начала XVIII века до 1830 года казанское адмиралтейство оставило огромный след в истории страны. Благодаря исследователю Ильшату Файзрахманову, который в 2014 году выпустил монографию, а затем издал сборник первоисточников по его истории на 600 страниц, «белых пятен» по этой теме осталось не так много. Но на уровне обыденного сознания горожан эти факты пока не прижились.

Сейчас потребуется много специальных знаний, чтобы представить производственный цикл Адмиралтейской слободы, где английские, греческие, русские и татарские мастера делали самые современные транспортные средства своей эпохи. Но ведь кроме технологий кораблестроения есть красивые и порой страшные истории судов, сделанных в Казани. А их за все годы существования казанского Адмиралтейства было спущено на воду около 400.

Яхта «Казанская» и другие суда в северной столице

Поскольку Волга впадает в Каспийское море, большинство судов казанского производства шло на Каспий. Но не все. Степень доверия к казанским кораблестроителям со стороны Петра I выражалась в том, что им доверяли строить суда для любимого детища императора — Балтийского флота.

По каналам Мариинской водной системы небольшие вспомогательные суда могли спокойно дойти до Санкт-Петербурга. Это было выгоднее, потому что строительство одной шлюпки в Казани — даже с расходами на длительную транспортировку — обходилось на 30 рублей дешевле, чем в столице.

Казань продолжила снабжать Балтику водным транспортом и после Петра I. В 1823 году отсюда в Санкт-Петербург перегоняли восемь иолов (небольших парусных боевых судов, — прим. Марка Шишкина), о чем сохранилась подробнейшая инструкция.

«Во время следования вашего до Санкт-Петербурга на иолах команды служителей содержать в законном порядке и должной дисциплине, довольствуя надлежащим. И с упустительностью ровно не допускать оных, ежели кому случится быть на берегу до пьянства, буйственных поступков, притеснения обывателям и к прочему тому подобному» — путь был неблизкий, поэтому старались предусмотреть любые ситуации.

Из казанских судов, надолго оставшихся в Санкт-Петербурге, справочник «Российский парусный флот» упоминает яхту 1713 года выпуска под названием «Казанская». В 1730-е годы она курсировала между столицей и Кронштадтом, перевозя адмиралов и других важных чиновников. А во время коронации императрицы Анны Иоанновны «Казанская» стояла на Неве.

Как на казанское Адмиралтейство влияла война за независимость США

Большинство судов, построенных на казанской верфи, выполняли военные и транспортные задачи на Каспийском море. Там встречались интересы Российской и Османской империй, Персии и азербайджанских ханств.

Историк Ильшат Файзрахманов установил, что интенсивность кораблестроения зависела от заинтересованности глобальных игроков в транзитном пути через Евразийский континент. Первый подъем, разумеется, пришелся на эпоху Петра I, который стремился дать России выход на торговые пути в разных направлениях.

В отличие от Балтики, активное строительство кораблей для Каспия продолжилось и после смерти реформатора. Когда спрос на российские военные корабли был удовлетворен, в Казани строили суда для британских предпринимателей, которые в 1730-е и 1740-е годы стремились наладить отношения с Персией через Волгу. Новый подъем кораблестроения начался с середины 1770-х: война за независимость США заставила европейские страны снова обратить внимание на Волго-Каспийский путь. Затем — при Павле I. Как известно, правитель искал пути в Индию и даже направил донских казаков в неудачный Индийский поход в 1801 году.

Бывало и так, что казанские корабли сами попадали в истории, от исхода которых зависело сближение или отчуждение разных народов.

Казанские корабли в кровавой истории князя Бековича-Черкасского

Наверняка многие устали от сравнений реальной истории с «Игрой престолов». Но один сюжет с участием кораблей из Адмиралтейской слободы действительно завершился по всем канонам кровавого фэнтези.

Правители Хивинского ханства (государства на территории современного запада Узбекистана, частично Казахстана и Туркменистана с выходом к каспийскому побережью, — прим. Марка Шишкина) несколько раз предлагали Петру I союзничество против соседней Бухары и совместные действия для повышения безопасности торговых путей с Волги на Центральную Азию. Ответственным за этот участок Петр I назначил российского князя кабардинского происхождения Александра Бековича-Черкасского. За исследовательскую работу он взялся в 1714 — 1716 годы.

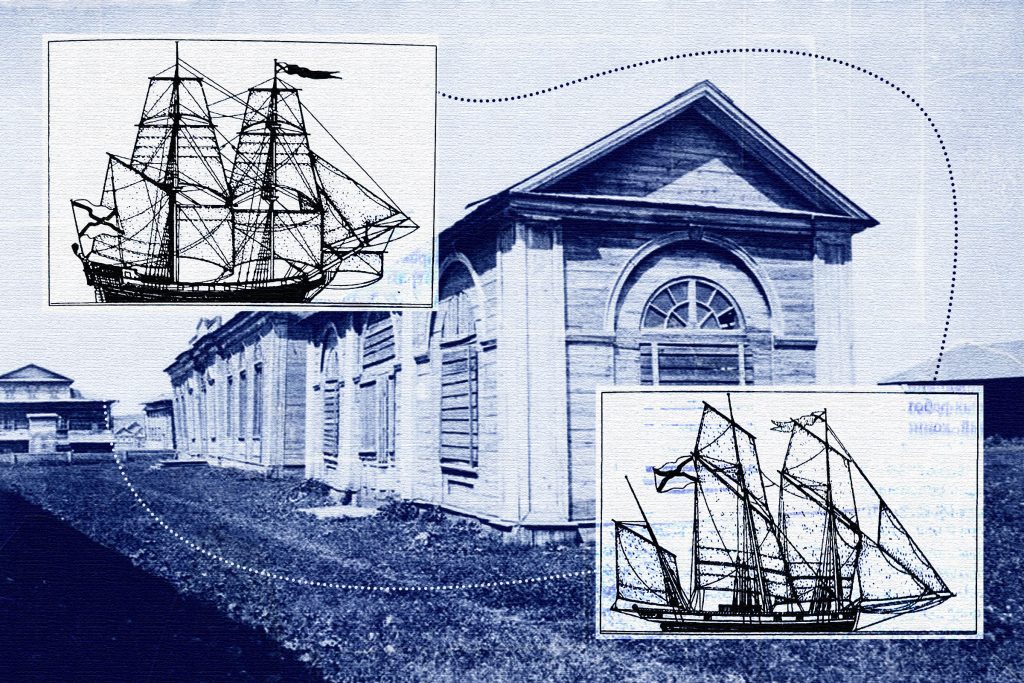

Как следует из справочника «Российский парусный флот», Бекович-Черкасский в изучении Каспия использовал построенные в Казани шнявы (небольшие быстроходные суда, — прим. Марка Шишкина), в числе которых «Астрахань», «Святая Екатерина» и «Святой Александр». Результатами этой работы стало строительство укреплений на восточном берегу Каспия и составление первой в России карты Каспийского моря.

Роковым для Бековича-Черкасского стал сухопутный поход в Хиву в 1717 году. Хивинский хан посчитал продвижение вооруженного шеститысячного отряда угрозой, и началась война. Затем последовали переговоры и резня во время пира. Голову Бековича-Черкасского хан отправил в подарок правителю Бухары, а чучело из его тела повесили на воротах Хивы. Большинство отряда убили или пленили. Часть пленных только в 1740 году отправил в Россию персидский Надир-шах, захвативший Хиву, и еще часть до этого освободил местный авторитетный мусульманин, после чего освобожденные стали телохранителями хана Бухары.

Страшные легенды об участи Бековича-Черкасского еще долго ходили по России и Центральной Азии, но исследования Каспийского моря на этом не остановились. «Астрахань», «Святая Екатерина» и «Святой Александр» продолжали службу в исследовательских экспедициях Василия Урусова в 1718 году и Карла Вердена в 1719 — 1720 годах. В 1726 году на «Астрахани» будет работать Федор Соймонов, которого называют первым русским гидрографом.

Корвет «Казань» идет вдоль берегов Туркменистана

Благодаря судам, выходившим из Адмиралтейской слободы, за XVIII век Российская империя окончательно стала гегемоном на Каспийском море.

В 1781 — 1783 годах три казанских фрегата приняли участие в экспедиции капитана Марко Войновича — уроженца Черногории и впоследствии одного из основателей Черноморского флота. Войнович попытался создать морскую базу в принадлежавшем Персии Астрабадском заливе, которая служила бы перевалочным пунктом для связей России с Хивой, Бухарой и Индией.

Наконец, в 1819 — 1820 годах корвет «Казань» стал основным судном экспедиции в Хиву под руководством Николая Муравьева-Карского (почетное прозвище «Карский» он получит в 1855 году за взятие крепости Карс, — прим. Марка Шишкина). Целями экспедиции было исследование территорий на восточном побережье Каспия, а также установление отношений России с туркменами и Хивинским ханством. Команда погрузилась на «Казань» в Баку, а затем отправилась на другой берег моря.

Память о трагической судьбе экспедиции 1717 года сопровождала Муравьева и его команду всю дорогу, но на этот раз все обошлось. Пока «Казань» шла вдоль побережья, на ее борту проходили переговоры с туркменскими ханами и старейшинами. Затем экспедиция отправилась по суше в Хиву, где Муравьева принял хан Мухаммад Рахим и состоялись переговоры о более выгодных маршрутах караванной торговли. Вышедший по следам путешествия двухтомник «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах» представляет большую ценность для истории Центральной Азии.

Следом за «Казанью» научное плавание по Каспию совершил построенный у нас корвет «Геркулес», на борту которого был профессор Казанского университета Эдуард Эйхвальд, исследовавший флору и фауну. Находясь вдалеке от морей, Казань до 1830-х годов обеспечивала связь России с труднодоступными территориями и их изучение. И к тому же помогала двигаться к давней мечте о постоянных торговых отношениях с Индией.

Куда пропала уникальная галера «Тверь»

Самое известное судно, с которым ассоциируется казанское Адмиралтейство, — галера «Тверь». Ее построили в Твери специально для путешествия Екатерины II по Волге. Макет можно увидеть в экспозиции Национального музея РТ, копию — на Петербургской. Черно-белые фотографии галеры сопровождают грустные публикации с общим рефреном «не уберегли наше наследие».

На «Твери» императрица прибыла в Казань 26 мая 1767 года. Когда путешествие завершилось в Симбирске (ныне Ульяновск, — прим. Марка Шишкина), галера и еще три сопровождающих правительницу судна — «Волга», «Ярославль» и «Казань» — отправили на хранение в казанское Адмиралтейство. В 1804 году из них осталась только «Тверь», так как остальные разобрали за ветхостью.

Подлинное гребное судно XVIII века было важной достопримечательностью Казани, о которой писали все старинные путеводители. Оно стояло в Адмиралтейской слободе за Петрушкиным разъездом. Для хранения был обустроен деревянный ангар, зайдя куда можно было внимательно рассмотреть резьбу, украшающую борта и корму галеры: Нептуна в колеснице; Амура, играющего в рог; фигуры, сидящие на дельфинах. Еще была возможность заглянуть в покои Екатерины II и осмотреть места гребцов.

При современных технологиях музеефикации галера «Тверь» могла бы стать еще одним уникальным и узнаваемым туристическим объектом уровня Успенского собора в Свияжске или Болгарского городища. Но в 1954 году с галеры сняли охрану из-за банальной нехватки средств, а в 1956 году в слободе раздались крики: «Пожар! Пожар! Горит галера!». Пожар устроили подростки, игравшие по соседству с бесхозной реликвией. Случайно или из шалости — уже никто не разберет.

Вместе с галерой «Тверь» сгорел катер Павла I, копию которого в наши дни установили в Свияжске.

Как сделать академическую историю Адмиралтейства доступной всем

Когда в 2018 году решили отпраздновать 300-летие казанского Адмиралтейства, в интернете опубликовали красивые рендеры больших моделей парусников, которые хотели разместить в парке на благоустроенном Старом русле Казанки. Старое русло с тех пор действительно стало чище, но ни парка, ни корветов и фрегатов там так и не появилось.

А ведь этот наглядный формат исторического аттракциона мог бы донести до казанцев и гостей города всю ту информацию о казанском Адмиралтействе, которой владеют академические историки. У многих кораблей, вышедших с казанской верфи, такая «биография», что через нее можно погрузить аудиторию в сферу технологий, искусств, историю других стран и народов. И в каждом рассказе будет уделено внимание Казани и ее значению.

Текст: Марк Шишкин

Изображения: Саша Спи

все материалы