Что такое «хипстерский урбанизм» и как он меняет большие города

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга кандидата социологических наук Виктора Вахштайна (мы обязаны сообщить читателям, что Минюст внес его в реестр иноагентов, — прим. Enter) «Воображая город». Это масштабное исследование того, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, и как из категорий познания они превращались в инструменты управления городами.

С разрешения издательства мы публикуем отрывок о том, как на смену идее о городе как машине роста и развития пришел «хипстерский урбанизм» — и как при этом изменились знакомые нам мегаполисы. Полную версию книги можно заказать онлайн.

Сегодня в большинстве мегаполисов мира мы найдем два противоборствующих языка описаний, сложившихся в конце XIX — начале XX века. Базовая метафора первого языка: город как машина роста, машина развития. Рост здесь понимается, прежде всего, как экономический рост. Это модернистский нарратив, нарратив «высокого урбанизма».

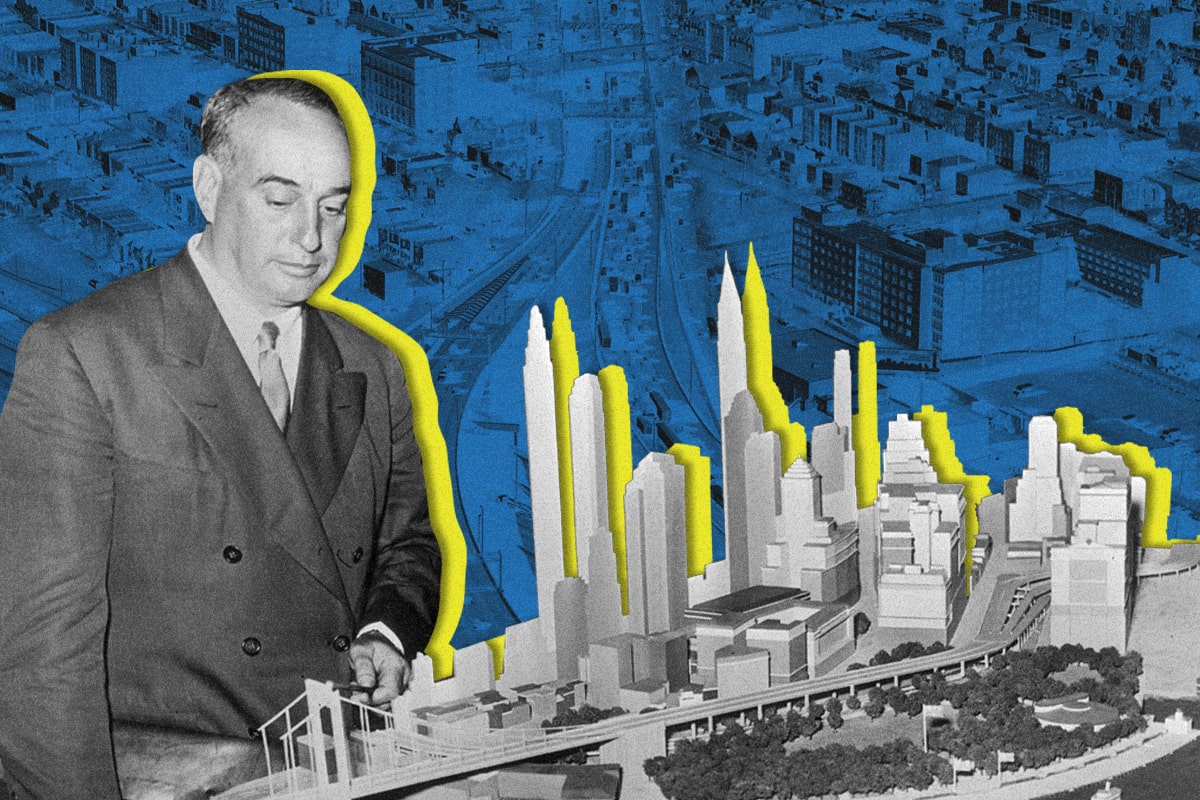

Именно в городах концентрируются все основные ресурсы (человеческие, материальные, интеллектуальные) и именно здесь происходит самый значимый «модернизационный прорыв» XIX века. Высокий урбанизм — плоть от плоти высокого модернизма. Мы обнаружим немало примеров такого мышления о городе в Советском Союзе 1920-30-х годов, но классический пример — Нью-Йорк Роберта Мозеса. По свидетельствам современников, Мозес страдал комплексом «гиперактивного строительства», ньюйоркцы называли его master builder. Его фетиш — скоростные городские магистрали, parkways и highways. Идеология «манхэттенизма» (с акцентом на строительстве небоскребов, автономизацией кварталов и гипернасыщенности городского пространства) получила при Мозесе новый толчок. Мозесу приписывается возведение в культ двух свойств современного мегаполиса — мобильности и плотности.

За таким модернистским способом мышления о городе стоит классический просвещенческий рационализм. Рене Декарт мимоходом замечает:

…старые города… обычно скверно распланированы по сравнению с теми правильными площадями, которые инженер по своему усмотрению строит на равнине.

Однако в США классический рационализм усиливается пуританским утопизмом и ярким образом «Сияющего града на холме», абсолютного земного центра. Несколько утрируя, можно сказать, что метафорика высокого урбанизма проходит путь от «Сияющего града» Джона Уинтропа до «Лучезарного города» Ле Корбюзье.

Второй язык мышления о городе формируется несколько позже модернистского. Его самоназвание — «новый урбанизм», но мы будем называть эту городскую идеологию «левым урбанизмом». Левый нарратив прицельно бьет по наиболее уязвимым точкам высокомодернистских проектов. Все, что начинается как «машина роста и развития», рано или поздно оборачивается «Метрополисом» из фильма Фрица Ланга. Или — совсем другой сценарий — как город Бразилиа, вдохновленный Осакром Нимейером и построенный Лусиу Куштой.

Модернистский город — машина роста и развития — соединяет в себе мечты таких разных людей, как Ле Корбюзье и Роберт Мозес: он динамичен, мобилен, богат и… плохо пригоден для жизни. Это Москва в кубе. Поэтому для «левых урбанистов» город — тоже машина, но машина отчуждения, неравенства и несправедливости. Наиболее динамично растущие города Индии и Китая — это города, развивающиеся в том числе за счет своих двойников-невидимок: трущобных окраин, гетто спальных районов, мигрантских пригородов и так далее. Благодаря советскому наследию мы пока слабо представляем себе, что такое резкая пространственная сегрегация. Она наполнила повседневную жизнь больших городов ощущением отчетливого присутствия иного, Чужого (хорошо проиллюстрированным в фильме «Девятый район»). В том же Мумбае при нынешних темпах роста к 2050 году будет жить 36 млн человек (пока это шестой город по численности населения в мире, но в недалеком будущем он выйдет на первое место). Десять лет назад примерно треть его населения жила в трущобах: на шестьсот человек приходится одно туалетное сиденье.

Модернистский урбанизм инвестирует в небоскребы и хайвеи, «левацкий урбанизм» — в электрификацию трущоб, системы общественного транспорта и развитие локальных сообществ. Сама по себе идея абсолютной и самостоятельной ценности малых городских сообществ — не новость. (Отсюда интерес географов и урбанистов к «вернакулярным районам»). Но «левый урбанизм» сделал эту ценность градостроительным императивом. Здесь показательна история падения уже упомянутого Роберта Мозеса. Когда стало известно, что для строительства спроектированного им шоссе нужно практически полностью снести один из районов Гринвич-Виллидж, журналист Джейн Джекобс подняла мощную общественную кампанию, превратив публичное пространство Нью-Йорка в арену яростной борьбы с планами мэрии. И дело было не в сохранении исторического облика города — вернее, не только в нем. Дело было в разрушении социальных связей, локальных сообществ, того, что позволяет противостоять тяжелой поступи модернистского урбанизма. Джекобс побеждает в поединке с Мозесом. Это один из самых значимых поворотных пунктов в истории Нью-Йорка (следующий такой поворот произойдет гораздо позже, с приходом в мэрию Рудольфа Джулиани).

История городской политики ХХ века — это история противостояния двух языков описания города (и связанных с ними сценариев развития): высокого и левацкого урбанизма. К 1960-70-м годам эти две модели уже сказали друг другу все, что могли. Не то, чтобы они полностью исчерпали себя — просто их ресурсов оказалось явно недостаточно для понимания того, что происходило с городами. Так на авансцене появилась третья, самая молодая на сегодняшний день городская идеология — назовем ее хипстерским урбанизмом.

Модернисты инвестируют в небоскребы и шоссе, «левые» — в доступное жилье и общественный транспорт, хипстеры — в велодорожки, парки и пешеходные зоны. Хипстерский урбанизм превращает городское пространство в подмостки, город — больше не машина, а сцена. (То есть машина совсем иного рода: машина представления, машина удовольствия.) Он раскрашивает в яркие цвета заборы и устанавливает на каждом углу контейнеры для сортировки мусора. Заброшенные промзоны становятся очагами общественной жизни. Постиндустриальные трущобы оккупируются представителями «креативного класса» и образуют новый «творческий кластер». Несмотря на тщательно культивируемую идеологию «livability», это не про жилье, но и не про рабочие места — это, скорее, про те пространства, где люди могут встречаться и общаться друг с другом (от дворов до центральных парков). Кредо хипстерского урбанизма точно выразил датский архитектор Ян Гейл: «Не спрашивайте меня, сколько людей живет в этом городе — спросите, сколько получают от этого удовольствие». И дальше: «город должен быть как хорошая вечеринка — если я возвращаюсь домой до трех часов ночи, значит, он не удался». Город — это весело. Город — это ярко. Город — это непрерывная череда событий. Город — это там, где вам есть куда пойти. Город — это «Istanbul the cool» и «I AmSterdam».

Если сцена — метафора города, то публичное пространство (прежде всего, парк, площадь, бульвар и пешеходная улица) — его метонимия. Это те места, которые, будучи частью города, в наибольшей степени обладают его конститутивными признаками. Здесь обнаруживается любопытное различие концептуализаций публичного пространства в языках хипстерского и левого урбанизма. Левый урбанизм «кодирует» публичное пространство в логике Ханны Арендт — как пространство общественное. Общественным пространством является любое пространство, в котором «сообщество дано самому себе»: члены данной общности собираются там для обсуждения вопросов «общей судьбы», в нем принимаются решения, формируется общая идентичность, а как следствие — идентичность с самим местом. (Не будем проводить напрашивающуюся параллель с Майданом.) Двор может быть общественным пространством локального сообщества так же, как агора — общественное пространство древнегреческого полиса. Чистопрудный бульвар становится общественным пространством лишь в тот момент, когда его захватывают активисты «Оккупай Абай». Нет коммуникации, идентичности и сообщества — нет общественного пространства. Нет общественных пространств — нет «политики» в ее исходном значении.

Принципиально иначе публичное пространство кодируется в языке хипстерского урбанизма. Здесь оно именно публичное — пространство, где люди даны друг другу не как члены сообщества, а как наблюдатели. Такая концептуализация предполагает, что публичным его делает возможность находиться в ситуации соприсутствия с незнакомыми людьми, не вступая с ними в коммуникацию. (Лучшее теоретическое обоснование такой концептуализации мы найдем в известной работе «Поведение в публичных местах» И. Гофмана). Отсюда ценность «третьих мест» для этой городской идеологии. Неслучайно символом хипстерского урбанизма в Москве становятся парк Горького и «Стрелка», а в Петербурге — Новая Голландия и лофт «Этажи».

Подчеркнем: данный способ мышления и говорения о городе не имеет практически никакого отношения к тем, кого называют «хипстерами» (хотя они и оказываются главными потребителями изменений, производимых в городской среде хипстерским урбанизмом). Так же и в Европе запрос на «город как сцену» формировался режиссерами, а не зрителями. Яркий пример — Стамбул. Для жителей благоустроенных европейских городов он на некоторое время превратился в Мекку хипстерского туризма. Официальная городская риторика («Стамбул — это мост, место встречи Европы и Азии, старого и нового, истории и современности») уступила привнесенной риторике панъевропейского хипстерского урбанизма: Istanbul the cool! Однако в июне 2013-го протест против вырубки деревьев в парке Гези практически перерос в «турецкую весну». Публичные пространства (парк Гези и площадь Таксим) стремительно перекодировались в пространства общественные — места, в которых выковывается идентичность городских сообществ.

Это различие — между публичным и общественным пространством — плохо разработано в теории, но принципиально в данном конкретном случае. Хипстерский урбанизм — идеология публики и публичности, тогда как сообщества и самоорганизация — давний фетиш левого урбанизма.

Что не так с анализом городских идеологий?

Городок был уже так близко, что стало можно рассмотреть, как мечутся на верхних ярусах крохотные человечки, словно муравьи. Им, наверное, страшно — Лондон настигает и спрятаться некуда! Но жалеть их не надо, ведь это естественный процесс: большие города поглощают маленькие, а те — еще более мелкие, а самые крохотные городки поедают мизерные неподвижные поселения. В этом и состоит принцип муниципального дарвинизма.

Филип Рив

Сделаем следующий шаг. Приведенный выше способ анализа одновременно удобен и ущербен. Удобен, потому что позволяет многое объяснить в современных тенденциях развития больших городов. В случае Москвы он проясняет кардинальное изменение роли общественных пространств (обновление парка Горького, развитие парка «Сокольники», реконструкцию ВВЦ), превращение центральных улиц в пешеходные зоны, а центральных дворов — в сценические площадки, увеличение количества общегородских мероприятий, проекты «велосипедизации» отдельных административных округов, появление новой городской эстетики и новых нарративов о городе. Однако этот аналитический инструментарий принципиально оставляет непроясненной связь между языком и пространством. Анализ городских идеологий избегает вопроса о том, как одно связано с другим.

Из приведенного выше примера следует, что есть город (как пространство, инфраструктура, совокупность живых и неживых объектов) и есть некоторое повествование о нем. Читателю предлагается самому расставить акценты. Представим себе шкалу, на одном конце которой утверждение «Город — объективная реальность, данная нам в ощущениях и повествованиях», а на другом — утверждение «Язык обладает самостоятельным существованием и все, что мы видим в городском пространстве — на самом деле, проекция той или иной идеологии». Это симметричные аксиомы. И симметричные заблуждения.

Первое аксиоматическое заблуждение принадлежит градостроителям и планировщикам. Оно приписывает онтологический статус (и каузальную силу) исключительно объектам городского пространства: каков город, таковы и идеологии. А потому Петербург сам диктует логику «петербургских нарративов», подобно тому как некоторые объективные особенности Москвы заставляют говорить о ней именно так и не иначе. При некоторой степени самоуверенности можно утверждать, что не только городские идеологии, но и теории города — производные от «объективных городских особенностей». Почему чикагская школа прибегает к языку городской экологии, а лос-анджелесская — к языку марксизма? Ответ должен быть найден в специфике Чикаго и Лос-Анджелеса соответствующих исторических периодов.

«Сильный» урбанистический нарратив нацелен на лишение городских идеологий каузальной силы. Идеологии — это, конечно, удобный объект исследования, но город порождает их в куда большей степени, чем они — город. Иными словами, метафоры городского пространства — не более чем его, пространства, репрезентации. При этом само пространство (понятое расширительно, как вся совокупность объектов и территорий) полагается единственным источником причинности. Меняется город — меняются языки его описания. Слабость такого теоретического хода бросается в глаза. Городские идеологии космополитичны и не прикованы цепями ни к историческим периодам, ни к местам своего обитания. Хипстерский урбанизм находит в Москве больше отклика, чем в Петербурге, но это не мешает ему, например, пускать корни в Самаре и торжествовать в Перми. Должны ли мы объяснить это явление некоторым мистическим «избирательным сродством» Перми, Москвы и Самары? А как быть со Стамбулом и Копенгагеном? Отсюда один шаг до абсурдной идеи «ложного сознания» больших городов: «Пермь — это Пермь, а Москва — это Москва, но в силу парадоксальной политической аберрации Москва начинает говорить и мыслить себя как Пермь». Соответственно, требуется «настоящий специалист», чтобы объяснить городу его объективную природу и предложить подходящую ему идентичность и идеологию.

Теперь сместимся на одно деление нашей воображаемой шкалы — сделаем шаг к языку. Это движение от «сильного» урбанистического объяснения к «сильному» социологическому. Социологизм действует чуть тоньше. Действительно, есть город и есть языки его описания. Но языки производятся людьми — причем людьми, живущими в этом городе. Появляются новые люди — появляются новые языки. А значит, городское пространство само по себе не обладает каузальной силой, но и идеологии ею не обладают. Городские повествования — не репрезентации, а результаты аккумуляции интересов разных борющихся друг с другом групп интересов. Социологизм объясняет смену доминирующих идеологий и изменение пространства одним и тем же стандартным набором факторов: от «трансформации социальной структуры» до «смены элит». В логике социологизма: сначала появляется «креативный класс», затем он из класса-в-себе становится классом-для-себя, потом его интересы и картина мира складываются в новую метафорику города, а уже затем чуткие к его чаяниям и риторике элиты начинают использовать эту метафорику в политической борьбе, соответствующим образом преобразуя городское пространство.

К сожалению, такая логика — столь дорогая сердцу социологов — плохо работает на российском материале. Потому что значительная часть политических решений принимается не в соответствии с чьими-то скрытыми интересами, а просто потому, что «что-то должно быть сказано [на планерке]» и «что-то должно быть сделано [по итогам года]». Машина городского управления — не столько арена столкновения элит, сколько самореферентная операционная система, базовая операция которой — решение-с-последующей-реализацией. Решение же требует языка. Последние пять лет мы были свидетелями того, как язык, пользуясь выражением Никласа Лумана, «производил собственные индикаторы реальности». Неслучайно хипстерский урбанизм появился в России существенно раньше самих «хипстеров» и «выражающих их интересы» элит. Нет решительно никакой гомологии в изменении социальной структуры города и смене доминирующего языка его описания. (Хотя наблюдатель-параноик всегда сможет проследить связь между сменой идеологии и сменой элиты. Проблема кроется как раз в слове «всегда».)

Должны ли мы, следовательно, порвать с «социологизмом» и «урбаницизмом» и решительно перейти на темную сторону — сторону языка? Заявить, что ни политические элиты, ни тем более объективные особенности города, не являются источниками причинности? Что языки описания существуют независимо и от объекта описаний, и от тех, кто на них говорит? Что городское пространство — пассивный проекционный экран, tabula rasa (или, в чуть смягченной версии: глыба мрамора с прожилками, ограничивающими произвол скульптора), на котором обитающие в горнем мире языки оставляют свои письмена? В отличие от социологизма и урбаницизма «филологизм» мыслит язык в духе Уильяма Берроуза: как вирус, завладевающий мозгом управленцев, навязывающий им свою систему различений и тем самым предопределяющий все последующие изменения.

Здесь я вынужден признаться в тайной (или вполне явной) симпатии к такому «идеалистическому» решению. Оно представляется мне наиболее теоретически чистым. Борьба метафор за право менять пространство — исключительно интересный предмет исследования. К примеру, до недавнего времени городские парки финансировались департаментом по количеству зеленых насаждений на единицу площади: действовала функционалистская метафора «Парки суть зеленые легкие города». С приходом хипстерского урбанизма в финансировании парков стало учитываться количество мероприятий, организованных на их территории, количество посетителей и ряд других показателей, связанных с иной метафорой: «Парки суть городские подмостки». Экологическая метафорика сменилась сценической, что повлекло за собой вполне материальные следствия.

Увы, приписывание исключительного онтологического статуса языку так же неудовлетворительно, как и два других «сильных» нарратива. На первый взгляд, этот теоретический ход связан с филологической интервенцией в урбанистику. Исследователи «городских текстов» отстаивающие, вслед за Юрием Лотманом, приоритет означаемого над означающим, использовали аппарат семиотики, чтобы заместить город «городом»: Петербург — «Петербургом Достоевского», Москву — «Москвой Гиляровского», а Афины — «Афинским текстом». Для этого им потребовалось всего несколько операций разотождествления и одна операция замещения. Чтобы такая логика приобрела убедительность, нужно отделить конкретный физический город от города абстрактного («мы не говорим о городах вообще, мы говорим о Нью-Йорке»), город в конкретный исторический период от того же самого города сегодня («мы не говорим о сегодняшнем Нью-Йорке, мы говорим о Нью-Йорке середины XX века»), и, наконец, город как пространство от его репрезентаций («мы не говорим о реальном Нью-Йорке, мы говорим о Нью-Йорке Сэлинджера»). После чего, если получившийся исследовательский нарратив достаточно убедителен, его выводы распространяются на все, что вначале было вынесено за скобки: «нетрудно заметить, что обнаруженные нами связи сохраняют свою релевантность для многих современных мегаполисов». Оставим подобный тип рассуждения на совести филологов и историков. Однако и для социолога он обладает немалой привлекательностью в силу одного аксиоматического допущения, созвучного эпистемологии социальных наук.

Результаты научного познания детерминированы выбранным теоретическим языком. Язык — условие возможности всякого знания об объекте. Он диктует исследовательскую оптику: мы видим то, что видим, потому что описываем это так, как описываем. Все, что мы знаем о городе, мы знаем лишь постольку, поскольку выбираем некоторый способ мышления и говорения о нем — в силу априорной концептуализации города как объекта исследования. Отсюда прямолинейный переход от рефлексии наших собственных теоретических языков описания («город как совокупность социальных функций», «город как ансамбль рутинных практик») к анализу языков самоописания города («машина неравенства», «машина роста», «сцена» и прочее). Именно с таким теоретическим ходом (делегирование объекту некоторых свойств наших собственных аналитических нарративов) связано пристальное внимание социолога к метафорам в городских самоописаниях.

Изображения: Руди Лин

все материалы