Как каучуковый бум повлиял на городскую среду советской Казани

Территория вблизи метро «Суконная слобода» сейчас привлекает внимание многих застройщиков и обрастает ЖК. Но доминантой там до сих пор остается «Серый дом» на углу улиц Назарбаева и Павлюхина — напоминание о том, что в эпоху расцвета СССР архитектура задумывалась совсем другой.

Его и несколько соседних зданий строили при участии завода синтетического каучука. В авторской колонке постоянный эксперт Enter краевед Марк Шишкин рассказывает, как благодаря передовому производству возник самый современный район советской Казани с лучшей инфраструктурой для граждан и что от него осталось.

Что общего у Казани с джунглями Амазонки

Когда Казань принимала глав государств БРИКС, много говорили об исторических связях и параллелях с этими странами. Вспоминали давние контакты с мусульманским миром и Великий чайный путь из Китая. Неозвученным остался один факт, сближающий с Бразилией: мощным источником роста послужило для нас производство каучука.

В самом сердце джунглей в бассейне реки Амазонки есть мегаполис Манаус. Оказавшись там в конце XIX века, путешественник попадал в один из самых комфортных городов мира. В красивых домах была водопроводная вода. По улицам и площадям, вымощенным гранитом и булыжником, сновали электрические трамваи. В роскошный театр «Амазонас» приезжал выступать сам Энрико Карузо. А вокруг — сотни километров непроходимых лесов, опасных желтой лихорадкой.

Причиной бурного развития Манауса была гевея бразильская — растение, служившее источником натурального каучука. В Манаус ценное сырье доставляли из джунглей, а оттуда переправляли до Атлантики. Экономика Манауса пошла на спад, когда британцы выкрали семена гевеи и начали выращивать ее в своих тропических колониях. Но архитектурные достопримечательности времен «каучуковой лихорадки» остались частью наследия Бразилии.

В Казани архитектурные памятники эпохи каучукового бума тоже у всех на виду. Это «Серый дом» на углу улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева и здание Филармонии напротив него. Был в истории города даже такой момент, когда щедрые инвестиции в каучуковую промышленность должны были привести к появлению целого района, фактически становившегося новым центром города. Хотя теплолюбивая гевея в Татарстане расти не может.

Синтетический каучук — суверенный и этичный

В ХХ веке требовалось все больше резины для автомобильных шин, кабелей и проводов — а следовательно, каучукового сырья. Но закупать натуральный каучук у колониальных европейских держав советскому правительству было дорого, угрожало суверенитету страны и считалось неэтичным из-за общеизвестного насилия в отношении коренных народов при добыче.

Поэтому в СССР шел поиск альтернативных источников каучука. Десятилетиями колхозные поля засевали местным каучуконосом — кок-сагызом из рода одуванчиков, а параллельно думали, как синтезировать полимер без натурального сырья. В 1927 году с этой задачей справилась команда под руководством химика Сергея Лебедева: она получила синтетический каучук на основе этилового спирта. Первую промышленную партию по методу Лебедева выпустили на ленинградском опытном заводе в 1931 году.

Это был технологический прорыв мирового уровня, вызвавший изумление даже у изобретателя Томаса Эдисона. Чтобы обеспечить промышленность новым материалом, в стране стали строить крупные заводы: СК-1 в Ярославле, СК-2 в Воронеже и СК-3 в Ефремове Тульской области. В 1933 году шины из синтетического каучука успешно прошли проверку на автопробеге «Москва — Каракум — Москва».

Четвертый завод заложили в Казани 8 ноября 1931 года. Застройка территории на Среднем Кабане в районе старинного села Воскресенского шла медленно, и пуск состоялся только через пять лет — 17 ноября 1936 года. Казанский завод синтетического назвали в честь убитого Сергея Кирова, который на посту руководителя партийной организации Ленинграда курировал опыты химика Лебедева.

Дети живут отдельно от родителей. Питание — в общих столовых

Запуск нового предприятия — это всегда много людей разного происхождения, профессиональной специализации и культурного уровня, которых надо организовать в одну команду и обеспечить им нормальные условия жизни. Тем более, если речь о строительстве промышленного гиганта в эпоху советской индустриализации.

Первые строители и рабочие СК-4 жили в бараках, но практически сразу заводу выделили «строительный участок №5» в районе улиц Павлюхина и Эсперанто (нынешней Назарбаева, — прим. Марка Шишкина) под социалистический городок. Там быт трудящихся должны были организовать по стандартам своего времени.

Какие это были стандарты? Как следует из документов Государственного архива РТ, проектировщики соцгородка СК-4 в своей работе руководствовались книгой инженера-строителя Сергея Покшишевского «Промышленный город, его расчет и проектирование», вышедшей в 1932 году. Условия проживания, описанные в ней, существенно отличались от более поздних советских микрорайонов — не говоря уже о современных ЖК.

Основной задачей социалистического переустройства быта являлось его постепенное обобществление, а «высшим типом» обобществленного жилья считался жилкомбинат. Взрослые в нем должны были занимать комнаты на одного-два человека, причем на каждого по нормам выделялись 9м². Проживание детей со взрослыми в семейных квартирах признавали «исчезающей формой воспитания», так что жить подрастающие граждане должны были отдельно: до 3 лет — в яслях, до 7 лет — в детских садах, а потом в школьных общежитиях. Причем чем старше школьник, тем дальше его воспитание перемещается от родителей и ближе — к производству. Питание взрослых и детей делегировали столовым, тем самым освобождая женщин от домашнего хозяйства в пользу социалистического строительства.

Требование немедленно перейти к обобществленным формам быта категорически осуждали, но стратегическая установка была именно такая, как описано выше. На каждое возражение у сторонников находились продуманные аргументы. Даже такие, что у государства нет ресурсов на обеспечение всех одновременно и дошкольными учреждениями, и семейными квартирами. Современная ситуация, когда ребенок часть дня проводит в детском саду, а остальное время дома, казалась аномалией.

Дискуссионным оставался вопрос, как организовать «переходные» типы жилья так, чтобы их пользователям со временем стало выгоднее перейти к «высшим» обобществленным.

Как появился «Серый дом»

Социалистический городок завода имени Кирова создавался именно как «переходный» тип жилья с перспективой на обобществленный быт. Под его строительство объединили два дореволюционных квартала №№173 и 178. Соцгород должен был состоять из шести четырехэтажных домов перпендикулярно улице Оренбургской (ныне Шаляпина, — прим. Марка Шишкина). На парадные улицы Эсперанто и Павлюхина смотрел главный корпус жилкомбината, а детские дошкольные учреждения выходили на небольшую улицу Бугульминскую — как говорилось в генплане поселка, «по ходу движения от жилдомов на производство».

Тут не было никаких крайностей обобществления быта, вроде расчета комнат максимум на два человека. Проект включал квартиры и на шесть, и на пять жильцов, а дети оставались с родителями. Но вместе с этим в жилкомбинате предполагалось много общественных функций: общежитие, гостиница, столовая, клуб-примитив со зрительным залом, парикмахерская и прачечная. Окончательный проект будущего «Серого дома» разработал архитектор Дмитрий Тихонов в 1935 году.

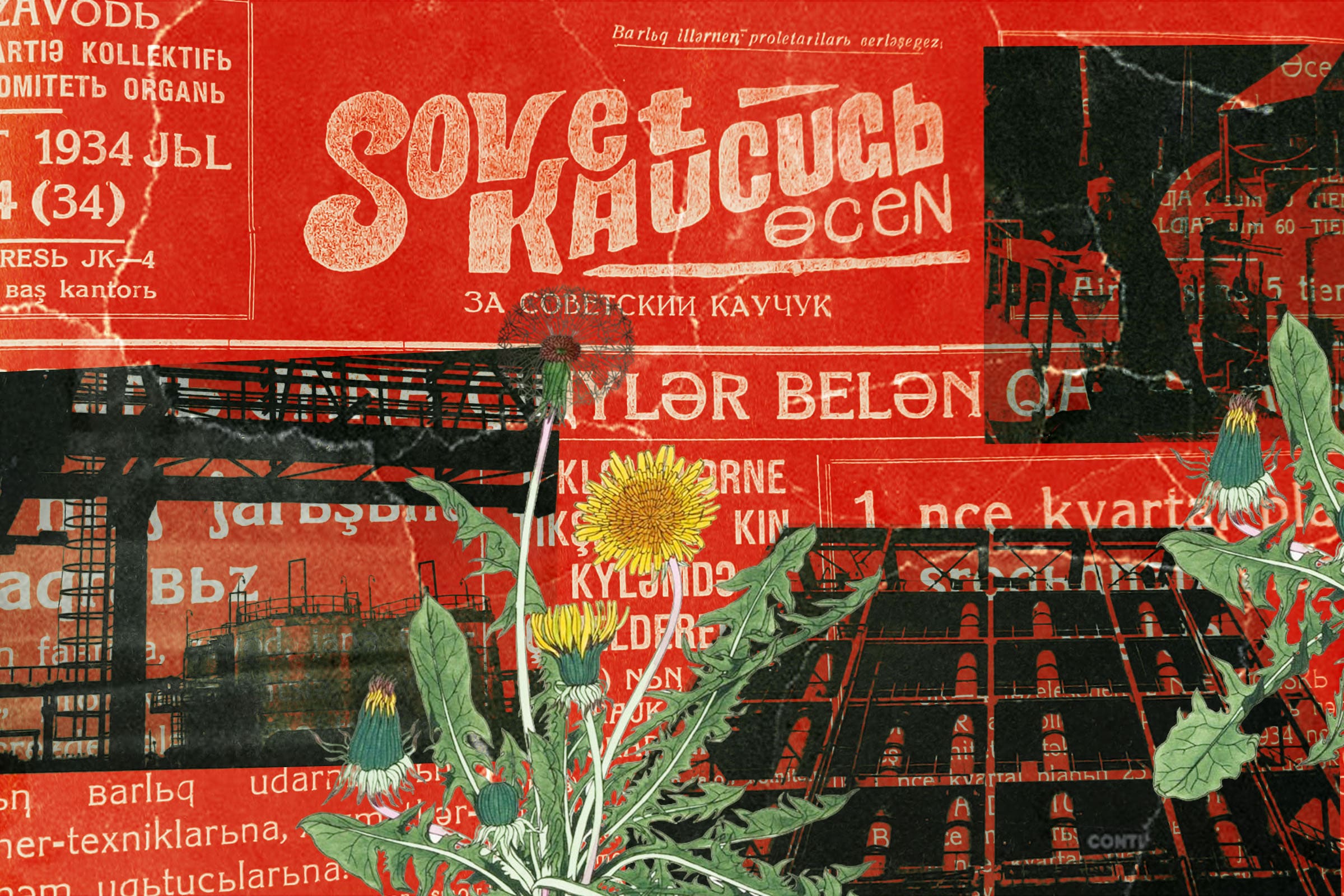

«Все квартиры будут оборудованы газовыми кухнями, ванными комнатами и т.д. Внутренняя отделка квартир, гостиницы, ресторана, столовой и универмага будут выполнены масляной краской, дубом, зеркальными стеклами и т.д.» — так описывала роскошь главного здания жилкомбината заводская газета «За Советский каучук».

По данным историка архитектуры Сергея Саначина, строительство домов по улице Оренбургской началось в 1932 году. 20 августа 1935 года в газете «За Советский каучук» вышла заметка «Так строить нельзя», где сообщалось, что за три года полностью сдали в эксплуатацию лишь один из шести домов. Остальные готовы на 81-99%. «Строим много, а достроенного очень мало», — резюмировал автор. Главный корпус жилкомбината тоже возводили неспешно: начав земляные работы еще в 1934 году, сдали только в 1939-м.

Гораздо быстрее — всего за 91 рабочий день — в 1935 году построили общеобразовательную школу для детей работников завода на улице Эсперанто. Здесь подействовали жесткие требования курировавшего всю отрасль наркома Серго Орджоникидзе. Это здание с декоративными сотами на карнизе сохранилось до наших дней, и сейчас в нем работает гимназия №27 с преподаванием на татарском языке.

К концу 1930-х Казань получила жилой комплекс, где было все необходимое для быта, а еще самый большой и благоустроенный дом, который стал визитной карточкой. Хотя от него осталось всего два здания, новые дома по улице Шаляпина до сих пор строятся с соблюдением этажности и объемов, заданных в годы первых пятилеток.

Гигантская площадь на месте офиса АИР РТ и другие планы

11 ноября 1937 года директор СК-4 Петр Назаров сообщил главному городскому архитектору, что отведенный под соцгород квартал уже полностью застроен, а заводу необходимы еще четыре дома на 45 квартир каждый, школа на 880 учеников, клуб на 650 зрительских мест, детский сад, ясли, баня и прачечная. Под них Назаров просил участок между улицами Эсперанто, Оренбургской, Павлюхина и Спартаковской — там, где сейчас Филармония со сквером.

В этом квартале уже давно располагалось цветоводство Горзеленстроя — перешедшее государству хозяйство купца Михаила Квасникова, который открыл знаменитый цветочный магазин на Черном озере и, к слову, до революции владел еще и будущим кварталом жилкомбината. Началась подготовка к переносу цветоводства, но в процессе согласований территория строительства разрослась, охватив значительную часть бывшей Суконной слободы.

В случае реализации эскизного проекта новых жилых кварталов СК-4 окрестности станции метро «Суконная слобода» сейчас выглядели бы совсем иначе. В план входили три больших квартала в едином стиле: «А» между современными Салимжанова и Островского, «B» между Эсперанто, Оренбургской, Павлюхина и Лаврентьевской (ныне Качалова, — прим. Марка Шишкина) и «С» между Островского и Свердлова (теперь Петербургской, — прим. Марка Шишкина). Северной границей этих кварталов служила так и не реализованная «вновь пробиваемая» улица поперек Суконки.

Застраиваться жилой район СК-4 должен был зданиями высотой от пяти этажей. Рядом с многоквартирными домами предполагались школы, детские сады, ясли и озелененные территории. Руководил проектированием тогдашний главный архитектор Казани Иван Чернядьев. Уже после войны он станет одним из создателей советского архитектурного облика Челябинска.

Жилая территория завода синтетического каучука становилась важной частью Большой Казани — комплексного плана по реконструкции города, который активно готовился в 1930-е. По нему, со стороны Оренбургского тракта в центр города должна была идти большая магистраль (в XXI веке она будет реализована как проспект Универсиады, — прим. Марка Шишкина). В районе Агрономической она пересекалась с улицей Эсперанто. Там, где теперь эстакада и офис Агентства инвестиционного развития РТ, планировалась широкая главная площадь с помпезными дворцами на ней и на горе. И чем ближе к этой площади, тем выразительнее архитектура.

Здание Филармонии могло быть в другом месте и выглядеть иначе

Разумеется, что щедро финансируемое государством предприятие должно было озаботиться созданием общественных пространств для своих сотрудников. Главными центрами досуга советского города были не торговые комплексы, а клубы, дома и дворцы культуры.

«Увлечение грандиозными многоэтажными зданиями универмагов типа старых торговых домов, до сих пор строящихся в наших крупных центрах, не имеет под собою никакой почвы для промышленных населенных мест», — писал идеолог промышленных городов Сергей Покшишевский.

У завода синтетического каучука клуб появился сразу же на четвертом барачном участке, но оставлял желать лучшего. Газета «За Советский каучук», не стесняясь в выражениях, назвала его «сборищем хулиганов», подробно описывая происшествия с участием завсегдатаев. На смену старому клубу периода строительства завода должен был прийти новый, расположенный в красивом здании среди жилых кварталов СК-4. Вариантов его размещения предлагали несколько.

В августе 1939 года директор завода СК-4 просил отвести под «сооружение стадиона, клуба, парковой части, для культурного обслуживания» участок за старым Ипподромом, где теперь проходит улица Ботаническая и располагается школа №88. Физкультурные площадки и парк на этом месте архитектор Чернядьев согласовал, но в строительстве клуба на территории зеленой зоны отказали.

В сентябре под постройку клуба отвели участок на углу улиц Эсперанто и Агрономической и даже запланировали переселение жителей стоявших тут частных домов. В случае реализации клуб завода имени Кирова выходил бы на главную городскую площадь по проекту Большой Казани. Как можно догадаться по контурам здания на эскизном проекте квартала, архитектура клуба должна была соответствовать значимости этого места в будущей Казани.

Еще один вариант предполагал постройку на углу Эсперанто и Павлюхина, где сейчас сквер. Наконец, в 1939 году проект клуба на 600 зрительских мест разработал известный советский архитектор Аркадий Аркин. Рядом с ДК должны были стоять жилые дома, а в глубине квартала располагаться сквер. Начавшаяся война прервала творческую фантазию советских архитекторов, но именно к этому проекту вернутся в 1950-е. Былого щедрого финансирования у завода уже не будет, так что директор СК-4 Михаил Поздняков на собственные средства предприятия организует строительство заводского ДК и благоустройство сквера при нем. Архитекторы Павел Саначин и Георгий Солдатов творчески переосмыслят довоенный проект, и ДК имени Кирова откроет свои двери в 1959 году. Несколько десятилетий он будет главной культурной площадкой Приволжского района, а в 2000 году сюда переедет Татарская государственная филармония.

Что еще удалось реализовать заводу СК-4 после войны

Жилой фонд в квартале СК-4 пришелся очень кстати, когда в Казань в 1941 году из Москвы эвакуировали Народный комиссариат резиновой промышленности, а из Ленинграда — Всесоюзный НИИ синтетического каучука им. С.В. Лебедева, с которого и началась эта история. Но про новое строительство пришлось забыть на десять лет, а амбициозные планы 1930-х так и не воплотили.

Кварталы по четной стороне нынешней улицы Назарбаева сохраняли облик Суконной слободы с деревянными домами без удобств вплоть до 2000-х. Их освоение застройщиками происходит на наших глазах уже по современным стандартам.

Вместо роскошного дворца культуры на главной городской площади в 1950-е построили еще один жилой дом завода синтетического каучука по адресу Назарбаева, 9/2. Позже рядом выросла заводская девятиэтажка по адресу Агрономическая, 4.

Весь советский период завод отличался внимательным отношением к жилищно-бытовым условиям своих сотрудников. Даже известный комплекс «Регина» в поселке Петровском — это бывший заводской профилакторий, чье строительство началось в честь 100-летия Ленина и 50-летия Татарской АССР.

Пережив непростые времена, Казанский завод синтетического каучука продолжает работу, а его администрация любезно допустила автора этого текста поработать с подшивками старых газет. Путь этого предприятия — интересный пример того, как проходит «полный цикл» от научного открытия к организации производства и развитию современной городской среды.

Сейчас появляются новые прорывные отрасли, которые влияют на повседневную жизнь Казани, но масштабы каучуковой эпопеи 1930-х впечатляют даже через много лет. У этой истории точно есть чему поучиться.

Текст: Марк Шишкин

Иллюстрации: Саша Спи

все материалы