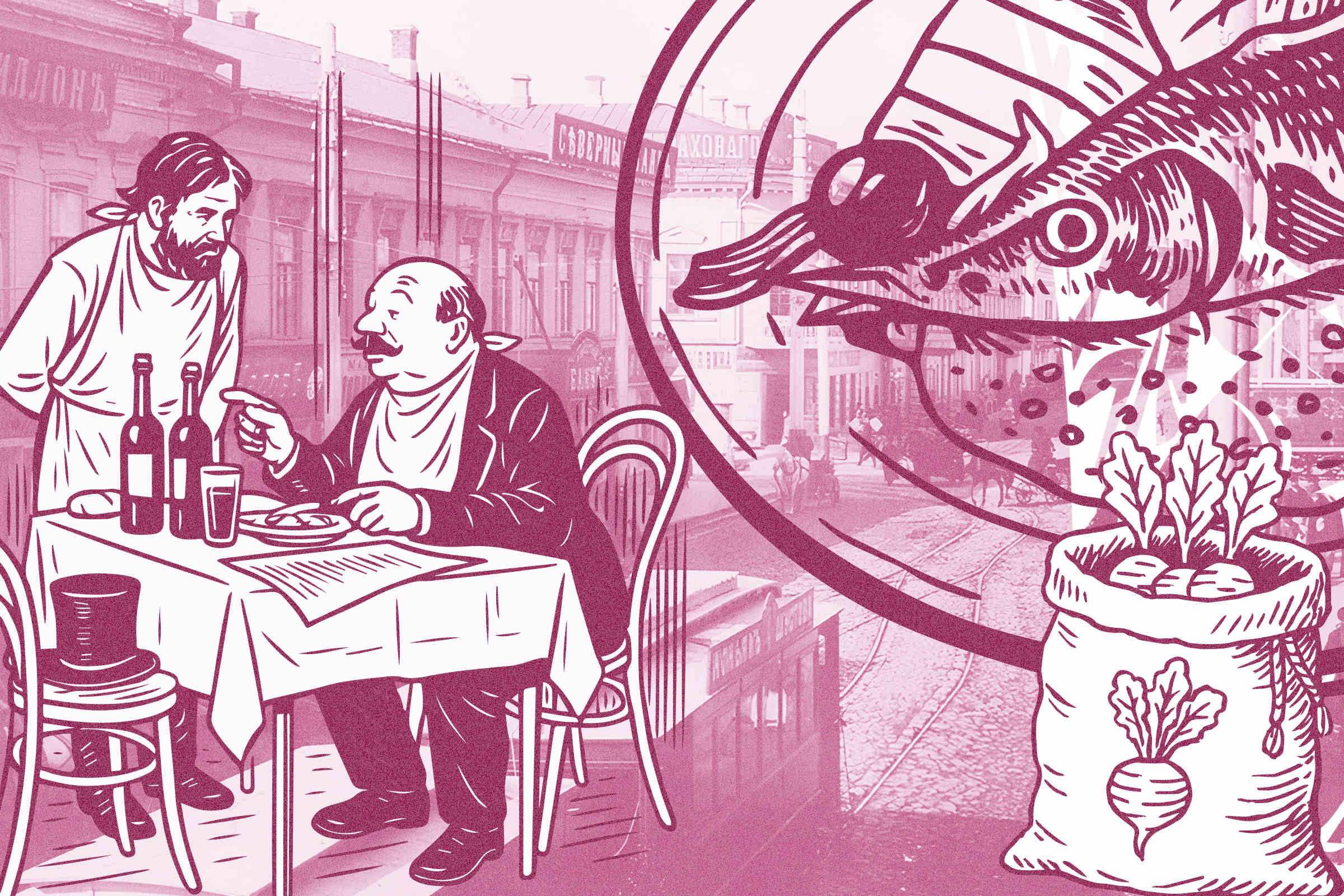

Где ели и пили жители Казани XIX века: Гастротур по старым ресторанам и трактирам

Казань — многократная «столица России», в том числе гастрономическая. Большой рынок сложился постепенно, а началось все еще в XIX веке.

Кто кормил казанских дворян? Где находились и что предлагали популярные рестораны? Куда на обед приходили студенты и горожане небольшого достатка? Какими были дореволюционные сет-меню? Об этом и другом рассказывает постоянный эксперт Enter краевед Марк Шишкин.

Контрасты и парадоксы казанской городской гастрономии

Городская система общественного питания в Казани XIX века развивалась между двух полюсов.

С одной стороны, была дворянская культура питания с ежедневными открытыми столами, когда двери дворянского дома были открыты для всех людей определенного круга. Живший в Казани с 1837 по 1844 годы англичанин Эдвард Турнерелли писал, что у многих местных помещиков «служат французские повара, которые могут приготовить самые сложные блюда, способные удовлетворить вкус утонченного гурмана». Для иностранца, весьма критически смотревшего на казанскую реальность, это ценное признание.

С другой, были городские низы — мещане и ремесленники, которые, по мнению исследователя городского быта Александра Зорина, временами питались даже хуже крестьян. Особенно если глава семьи оставлял часть заработанных денег в кабаке.

Между этими крайностями жизнь большого города формировала целый класс людей, которые весь день или часть своего времени должны были питаться вне дома. Купцы, мелкие рыночные торговцы, военные, служащие, студенты — все эти группы составляли естественную аудиторию общепита в Казани.

«Обет ис пяти блют» в трактире на Большой Проломной

Первые форматы городского общественного питания в Казани, как и в других городах России, были совершенно непритязательными. На Гостином дворе возле Николо-Гостинодворской церкви простые кушанья предлагал торгующей и покупающей публике обжорный ряд. По всему городу было полно трактиров, куда ходили поесть, напиться чаю или выпить незамысловатого алкоголя.

Самые яркие характеристики казанских трактиров принадлежат знатоку дела — бытописателю изнанки городской жизни Владимиру Невельскому. В 1866 году он издал книгу «Казанские трактиры», где в подробностях описал меню и уровень сервиса одного из множества заведений этого типа на улице Большой Проломной (ныне Баумана, — прим. Марка Шишкина).

В заведении ему предложили разные «комбо». «Обет ис пяти блют» за «один рупь» включал щи с гренками, холодную рыбу, «соуз (с разным приготовлением)», дичь с подливою и миндальное пирожное. В варианте «ис четырех блют» за 75 копеек исключалась холодная рыба. «Обет ис трех блют» состоял только из щей с гренками, телятины и макарон с сыром. «Бутерброт» в трактире стоил 5 копеек.

Но Невельский заказал бифштекс, и ему пришлось довольно долго его ждать. В ответ на претензии писателя половой — как тогда называли официантов — предложил скоротать ожидание за графином водки. Когда казанский бытописатель посетовал на качество поданного бифштекса, ответом было: «Прочие не брезгают, кушают-с».

В следующей книге «Казанские трущобы и захолустья» Невельский описал интерьер трактира на Рыбнорядской площади (ныне площадь Тукая, — прим. Марка Шишкина):

«Лестница облита сверху донизу не то водою, не то помоями. Буфетчик с курчавыми волосами; портреты, намалеванные смелою, твердою рукою русскою, которая не привычна ни над чем задумываться, висели там и сям; зеркала, украшенные паутинами и пауком, спускающимся на грязную салфетку. Половые и мальчики, диваны да диванчики, а вверху, над потолком, во весь рост Шамиль с красной бородой смотрел хладнокровно на всю трактирную обстановку».

Хорошо зная уровень трактирного сервиса, городская общественность второй половины XIX века приложила немало усилий, чтобы создать более комфортные альтернативы трактирам в бюджетном сегменте.

В 1888 году в здании бывшего Кружечного питейного дома открылась Андреевская дешевая столовая, где можно было получить горячее или кашу за 4 копейки, порция жареного стоила 7 копеек, а стакан чая всего копейку. «Андреевку» сразу облюбовали казанские студенты и служащие, которые активно пользовались услугами доставки.

Целиком на доставку дешевых блюд работала «Образцовая кухня» Дамского благотворительного общества на Поповой Горе (ныне улица Тельмана, — прим. Марка Шишкина). В газете «Волжский вестник» в 1890-е годы публиковались меню этого учреждения: «Образцовая кухня, воскресенье 15 марта: 1) Суп манный; 2) Индейка; 3) Рис императрис». Последнее блюдо называли еще «Рис замороженный по-императорски». Это был оригинальный десерт из отварного риса с фруктами, ягодами или цукатами.

Рестораны в городских садах и деловых центрах

Ресторанная культура пришла в Казань тоже во второй половине XIX века. Старейшим был ресторан на Черном озере, работавший под управлением Виталия Ожегова с 1872 года.

В целом казанские рестораны того времени тяготели либо к городским садам, где казанцы отдыхали, либо к деловым центрам. К первой категории кроме черноозерского можно отнести рестораны в Панаевском саду, в «Эрмитаже», в «Русской Швейцарии» и в «Аркадии» на Среднем Кабане. А во второй известны «Славянский базар» на месте современной «Родины» возле биржи и банков, «Китай» у Гостиного двора, ресторан Колесникова на Рыбнорядской площади и ряд заведений на Устье рядом со старым речным портом. Отдельно шли клубные заведения «для своих» вроде буфета и столовой Шахматного клуба на Воскресенской (ныне Кремлевская, — прим. Марка Шишкина), где шахматы были лишь одним из поводов для общения.

Самое заметное отличие ресторанной культуры XIX века от нынешней заключается в тотальном господстве французской кухни, которая причудливо сочеталась со старой русской и изредка — с другими кулинарными традициями. Этот уклон связан с тем, что форматы подобных заведений россияне впервые увидели во Франции в эпоху Наполеоновских войн. Вместе с рецептами в русскую культуру и язык пришли слова «компот», «гарнир», «бульон», «котлета» и даже «винегрет».

Меню старых казанских ресторанов можно прочитать в периодической печати. Правда, рестораторы тех лет охотнее делились афишами событий на каждый вечер, чем гастрономическими достижениями. За рекламой «австрийских капелл», «румынских оркестров» и «полных перемен программы» едва-едва заметны сообщения о том, что на Черное озеро поступили устрицы, а в ресторан Колесникова по весне завезли свежую редиску. И все-таки отыскать подробные меню вполне реально, а их внимательное чтение дает много информации о гастрономии в нашем городе.

Суп-прентаньер и ботвинья с осетриной в Панаевском саду

Лето — лучшее время для прогулок. Вместе со старыми газетами можно совершить типичный казанский променад: от улицы Горького до Кремлевской, посещая по пути исторические заведения.

Начнем с Панаевского сада. Сейчас на его месте стадион «Динамо» и ДК имени Абдуллы Алиша, но представьте, что с улицы Горького вы попадаете в благоустроенное тенистое пространство, которое по вечерам загорается яркими огнями новейших электрических фонарей. И здесь расположен один из лучших ресторанов города

На «фриштик», как на немецкий манер иногда называли завтраки, 26 июля 1901 года в Панаевском саду можно было заказать поросенка в сметане с хреном и судака фри. В обед на первое стоял выбор между тремя супами:

- Пренатаньер или по-русски «Весенний», подаваемый тут с пирожками, — один из главных супов французской кухни на основе мясного бульона с добавлением ранних овощей. В императорской России его называли то «протаньером», то «портаньером», а в советское время официально переименовали в «бульон с кореньями и зеленью».

- Ленивые щи шли в паре с ватрушками и от обычных щей отличались крупной нарезкой капусты: автор популярной кулинарной книги 1861 года «Подарок молодым хозяйкам» Елена Молоховец предлагала резать половину большого кочана на 20 кусков. Вместе с другими овощами и пряностями капуста варилась на говядине, а в постном варианте мясо заменили грибами.

- Ботвинья — почти забытое блюдо русской национальной кухни. К холодному супу из отварной зелени с квасом обязательно подавалась рыба или раки. В Панаевском — осетрина.

На второе в ресторане Панаевского сада предлагали «Битки Скобелевские» — круглые рубленые котлеты, названные в честь известного полководца второй половины XIX века Михаила Скобелева. Вышедший в 1902 году справочник «Поварское искусство» сообщает, что от других биточки по-скобелевски отличались тем, что их делали из курицы или телятины.

Третьим пунктом в обеденном меню идет «Цветная капуста оргатан» — многослойная запеканка на манер французского гратена. В приготовлении использовался соус белый ру из сливочного масла и муки, тертый пармезан или швейцарский сыр.

Четвертой по порядку шла жареная стерлядь с картофелем. Эта деликатесная волжская рыба вообще присутствует в разных видах в большинстве меню старинных казанских ресторанов.

В финале трапезы посетители Панаевского сада могли отведать кофе по-испански и десерт «Дыня в ликере».

Майонез из осетрины на Черном озере

Спускаемся на Черное озеро. Хотя этот сад, в отличие от платного Панаевского, был общедоступным и привлекал много небогатой публики, ресторан здесь всегда славился высоким уровнем.

По информации «Казанского телеграфа», 27 июля 1901 года первых посетителей встречали завтраком из мозгов с пюре-картофелем и горошком, а также жареным судаком.

На обед сначала шли супы с ватрушками и пирожками: окрошка; малороссийский борщ, который в советское время станут называть украинским; и консоме «Кольбер». Консоме или консумей — по сути концентрированный бульон, тоже одно из фундаментальных блюд французской кухни. В честь знаменитого французского реформатора XVII века Жана-Батиста Кольбера назывался суп на основе консоме с вареными овощами и яйцами.

На второе был майонез из осетрины. Слово, которое в постсоветское время стало символом массовой и отнюдь не полезной кухни, не должно вводить в заблуждение. В XIX веке у него было два значения: французский соус из яиц, оливкового масла и лимонного сока либо холодная закуска из мяса или рыбы, залитая концентрированным бульоном со специями, но не доведенная до состояния желе. В меню ресторана майонез присутствует именно во втором значении.

Далее по списку шли фасоль с крутонами, то есть с гренками, и телятина. На десерт в тот день подавали московик ананасный — распространенный в России XIX века десерт, представляющий собой желе из натурального фруктового пюре.

Консоме с пашотом и стерлядь фри в «Китае»

Перешагнем через десятилетие и окажемся в 1912 году на углу современных улиц Кремлевской и Чернышевского. Здесь в сохранившемся до наших дней доме № 11/3 располагалось заведение под названием «Китай».

К китайской кухне оно никакого отношения не имело. Громкое географическое имя было скорее данью моде, ведь в Казани находились еще и «Гамбург», «Париж», «Лондон» и «Одесса». В середине XIX века внутри «Китая» была своя «Нарния» — тайная комната с входом через шкаф, где студенты университета могли спокойно поиграть в бильярд и повеселиться, не опасаясь инспекции.

За полвека «Китай» прошел путь от студенческого трактира до респектабельного семейного ресторана. Рекламные объявления «Китая» в газете «Камско-волжская речь» важны тем, что к названиям блюд прилагаются цены. Посмотрим, что подавали 10 июля 1912 года.

Завтрак из двух блюд стоил в «Китае» 65 копеек. На эту сумму можно было взять судака под голландским соусом из французской кухни на основе яиц и масла и фрикасе из цыплят. Обед из четырех блюд обошелся бы вам в 1 рубль 10 копеек, из трех в 85 копеек, а из двух в 65 копеек. Выбрать тем летним днем можно было из нижеследующего списка:

- Суп Марии-Луизы — французский крем-суп из дичи с перловой крупой. К нему, как и к другим супам, подавались пирожки.

- Консоме с пашотом — блюдо с максимально французским названием на деле лишь густой бульон с яйцами пашот.

- Окрошка — в комментариях не нуждается. Разве только в том смысле, что дореволюционные кулинарные книги велят делать ее на квасе или близких к нему «кислых щах», а не на кисломолочных продуктах. В старинных сборниках рецептов упоминается и окрошка испанская «Гаспаджо» — распространенный сейчас суп гаспачо.

- Волованы из дичи — тарталетки из слоеного теста с мясной начинкой. Русские «волованы» и «волованчики» происходят от французского vol-au-vent — «полет на ветру».

- Антреме из зелени. Во французской кухне под этим словом подразумевается то, что подается между блюдами, чтобы заглушить вкус предыдущего кушанья перед приемом следующего.

- Стерлядь фри — культовая волжская рыба, которую в «Китае» и других казанских ресторанах готовили в том числе во фритюре.

- На десерт — малиновое мороженое или яблоки пай.

Ужин в «Китае» стоил 1 рубль 25 копеек и продолжался до 2 часов ночи. В сумму каждый день обязательно были включены водка с закуской, а также бутылка пива или квас. Блюда варьировались день ото дня. 10 июля 1912 года можно было взять ромштекс из барашка, то есть баранью отбивную в панировке, или «эспази из рябчиков». «Кремом Аспази» в упомянутой книге «Поварское искусство» называли способ приготовить суфле из мяса птицы.

Так дорого или дешево было питаться в «Китае»? Судите сами. Университетский профессор с доходом примерно в 300 рублей в месяц, конечно же, мог себе позволить поход в этот ресторан. А вот для квалифицированного рабочего с доходом в 30 рублей в месяц это было праздничной роскошью.

Гурманские корпоративы XIX века

Особым типом гастрономических мероприятий в старой Казани были торжественные обеды, приуроченные к знаменательным датам или важным событиям в жизни городских привилегированных сообществ. Еще относительно 1840-х годов краевед Николай Загоскин не без иронии сообщал, что проводы губернатора Шипова в отпуск для казанского чиновничества обернулись месяцем почти непрерывных торжественных обедов.

В 1927 году библиофил Георгий Залкинд издал тиражом всего 150 экземпляров брошюру «Веселые меню», где рассказал об этой культуре во второй половине XIX столетия. Одна из этих брошюр чудом сохранилась в университетской библиотеке имени Лобачевского.

Организация торжественных обедов была ответственным процессом: высокий уровень кухни не должен затмевать повода, ради которого собрались серьезные люди. Тосты, отражавшие суть события, произносились во время смены блюд. Местами для проведения обедов в Казани становились общественные здания: Городская управа (ныне Мэрия Казани, — прим. Марка Шишкина), дворянское собрание (ныне Казанская ратуша, — прим. Марка Шишкина) и биржа (ныне Баумана, 13, — прим. Марка Шишкина).

В числе прочих данных Залкинд приводит подлинное меню обеда казанских юристов 20 ноября 1888 года в честь 20-летия введения в Казани положений Судебной реформы Александра II. Оно составлено так, чтобы вызвать улыбку у тех, кто причастен к этому сообществу. В числе подаваемых блюд были суп-империал а-ля судебные уставы, пирожки по-адвокатски, осетры в кассационном порядке, куропатки по внутреннему убеждению статей 119 и 129 Судебного устава, пломбир по мировой сделке и другие.

Хотя, издание столетней давности не обошлось без обличения нравов буржуазии, подобные проявления неформальной корпоративной культуры характерны для разных времен и служат сплочению коллектива.

Собирая фрагменты старых меню

По гастрономической культуре Казани есть хорошие книги и статьи, но изучение первоисточников дает ощущение недосказанности. Благодаря краеведу Загоскину и журналисту Шебуеву у нас есть более-менее полные списки лучших заведений конца XIX века, их дополняют свидетельства современников и газетные вырезки со старыми меню. Понятно, что старые казанские рестораны предлагали синтез французского и русского кулинарного искусства, а рыба занимала существенно более важное место на столе, чем сейчас.

Но нет понимания, как казанская культура общественного питания соотносилась с культурой российских столиц и соседних городов Поволжья и что в ней было уникального. Даже по меню и нравам старинных татарских трактиров в столице Татарстана не так просто найти информацию. А ведь татарская кухня развивалась в губернской и советской Казани задолго до великого повара Юнуса Ахметзянова. Вопрос о том, что мы можем позаимствовать из документальной истории, и вовсе остается открытым.

Для города, который претендует на статус гастрономической столицы России, все это чрезвычайно странно.

Текст: Марк Шишкин

Иллюстрации: Марина Никулина

Исторические фотографии: pastvu.com

все материалы