Художник Александр Скобеев — о NO_HOW, случайных находках и теме памяти

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях.

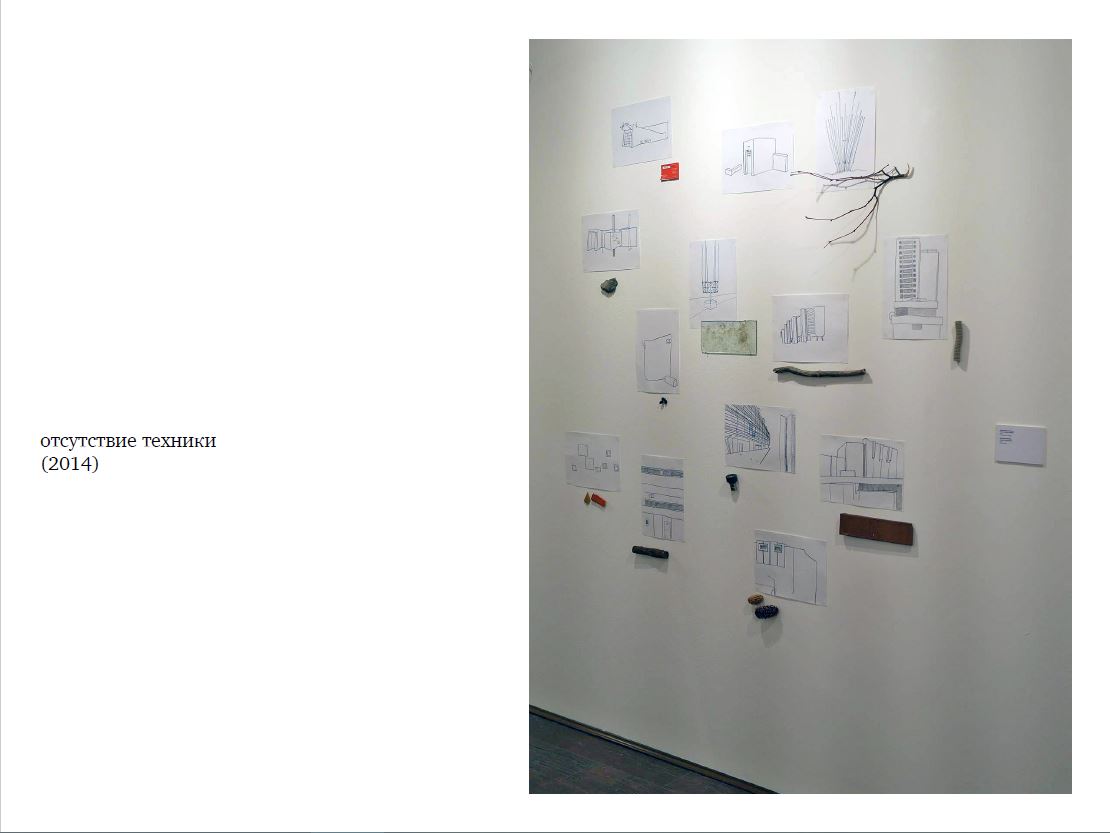

В преддверии открытия в Центре современной культуры «Смена» выставки NO_HOW Александра Скобеева Enter встретился с художником, чтобы обсудить его новый проект, понятия пространственной верстки и работу со случайно найденными вещами.

Александр Скобеев родился в Казани в 1992 году. Учился в Казанском художественном училище, Британской высшей школе дизайна, школе «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства и школе фотографии и мультимедиа им. Родченко. Разрабатывал дизайн для изданий Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, издательского дома Сonde Nast Russia и издательства «Смена». Работает в разных медиа — от объектов и инсталляций до живописи и звука. Александр — участник выставок в Галерее современного искусства ГМИИ РТ, Музее А.Н. Мазитова, НКЦ, Галерее «Граунд.Ходынка», музее «Гараж», галерее «Триумф», Музее архитектуры и Московском музее современного искусства.

Александр — участник оркестра Moscow Scratch Orchestra. Принимал участие в концертах на площадках «Граунд.Песчаная», МСИ «Гараж, Центральный дом художника, Центральный дом архитектора, Электротеатр «Станиславский», ЦВЗ «Манеж».

Александр Скобеев

Выставка NO_HOW, вещи с забытой историей и тема памяти

— Расскажи о своей выставке в «Смене». В описании к ней говорится, что она собрана из найденных объектов. Где пролегает граница между Скобеевым-коллекционером вещей и Скобеевым-художником?

— Я слышал о том, что «Смена» планирует выставочный проект с участием молодых художников из Казани. И пока я здесь (Александр несколько лет живет в Москве, — прим. Enter), мы с Кириллом Маевским (арт-директор ЦСК, — прим. Enter) и Робертом Хасановым (основатель ЦСК, — прим. Enter) решили, что сейчас наиболее удобное и хорошее время для того, чтобы сделать выставку.

Я работаю в разных медиумах — объекты, живопись, видео, звук. И когда учился в школе мультимедиа и фотографии им. Родченко, я переживал по этому поводу, потому что язык художника — один из самых важных аспектов в его работе. Но в процессе обучения я понял, что он может приобретаться в течение всего творческого пути, и перестал колебаться по этому поводу, так что сейчас просто делаю то, что мне нравится. Это отличает работу в искусстве от работы в дизайне.

Еще летом 2018-го в Москве я начал собирать разные вещи, которые теперь послужили основой для этой выставки. Когда коллекционирую объекты — а я люблю это делать — то сразу думаю о том, как можно их преобразовать. В конце концов понял, что мне просто нравится собирать, ставить и смотреть, как они выглядят. И я подумал, что это искренне и этим можно ограничиться. Не стоит искать большего, нужно просто принять то, что есть, и работать с этим.

Вообще коллекционированием вещей я занимаюсь довольно давно. Мы ведь все так или иначе коллекционируем — книги, журналы, картинки, тексты и выполняем работу некоего архивариуса. Со временем этих предметов становится много, постепенно начинаешь понимать, во что это в целом выливается и как на это смотреть. Поэтому грани между ролью коллекционера и художника в моем случае никакой нет. Для меня это большое удовольствие — где-то намеренно или случайно найти вещь и представить ее в ситуации того, что я делаю. Процесс создания какого-то целостного произведения и процесс сборки — одинаково важные и приятные для меня.

— Что нужно знать зрителю, чтобы смотреть на твои работы?

— Когда я слишком много начинаю думать о том, что бы подумали люди о моем творчестве, мне начинает не нравиться то, что я делаю. Это не закономерность, это, скорее, личная черта. В итоге процесс превращается во что-то не совсем приятное. Если честно, я стараюсь не думать о том, какие могут возникнуть ассоциации и образы, когда зрители смотрят на мои работы.

Конечно, есть художники, которые преследуют определенную идею, и в таком случае все понятно: зритель ее либо прочитывает, либо нет. Конечно, отсутствие концепции — это сейчас тоже концепция, но я стараюсь не думать о том, будет она у меня или нет, а просто делаю, как нравится. Есть еще один важный момент: я не признаю искусство самовыражения и стараюсь создать объект обезличенный. То, что я делаю, это абстрактное искусство. Я работаю прежде всего с восприятием, поэтому все довольно субъективно.

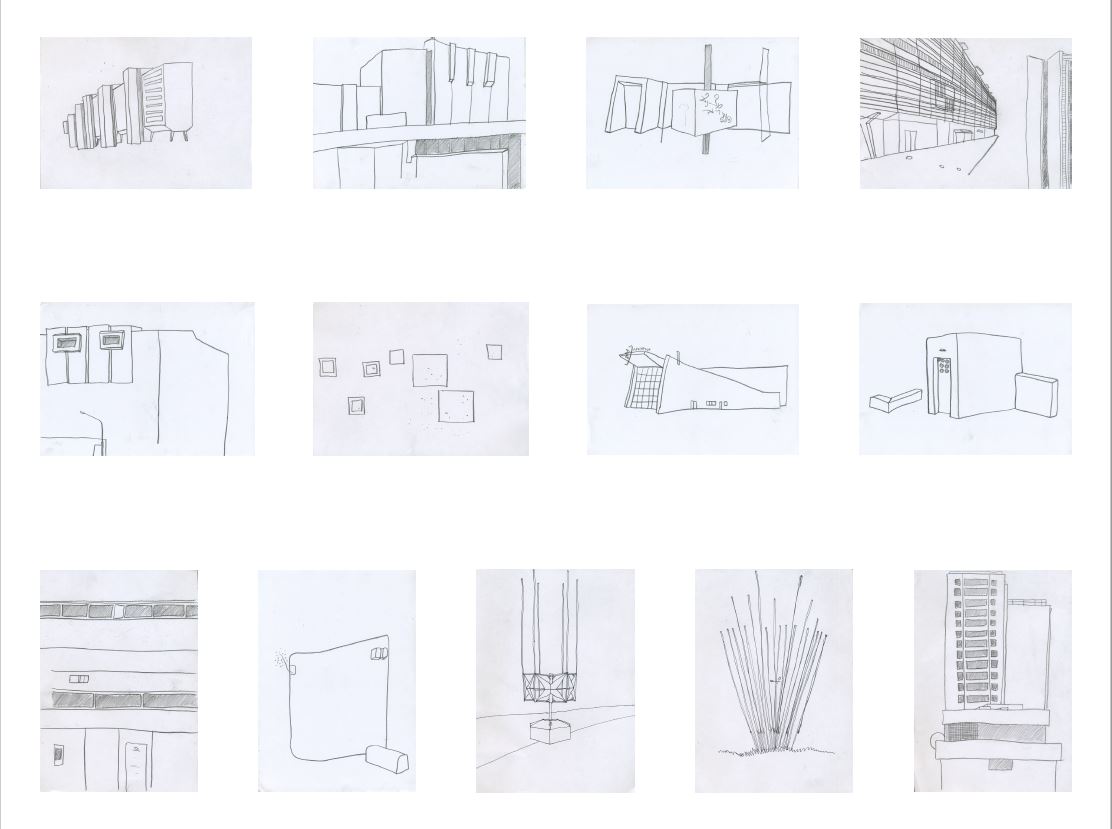

Например, лично меня привлекает вид этих найденных предметов, а у других людей он, вероятно, не вызовет никаких эмоций. Вещи, которые я расставляю — продукт какой-то особой внимательности. Я бы даже сказал чрезмерной внимательности к довольно незначительным свойствам объекта: к соотношению его размеров, изломам его граней. Габариты объекта определяют его нахождение в композиции. Я создаю массы разных комбинаций и строю их на тонких нюансах, которые, в свою очередь, обусловлены свойствами объекта. Они могут не вызвать никаких эмоций, и это даже, скорее всего, будет правильно. Не ждите, что это может вас впечатлить. Впечатлений может не быть никаких (смеется, — прим. Enter). В принципе, это равнозначно выставке, материал которой составляет только текст. И к нему можно внимательно подойти, детально изучить его или просто проскользить по нему взглядом.

Иногда иду по улице и вижу: кто-то выставил стекла. Это всегда неожиданно, ведь еще вчера здесь еще ничего не было, а сегодня появилось какое-то месторождение стекла (смеется, — прим. Enter). Мне нравится, что это происходит случайно. Для своих работ я не выбираю размер стекол, которые нахожу. Что-то обуславливает их габариты, конечно, но я никогда не знаю, какую функцию раньше выполняли эти стекла. Мне остается только догадываться. Кто-то смотрел, может быть, через эти стекла всю жизнь. А теперь они стоят здесь, и никто их не узнает.

— Многие современные художники работают с темами личных переживаний и памяти (вспомнить, к примеру, недавнюю успешную выставку Павла Отдельнова «Промзона»), твои же работы на этом фоне кажутся несколько отстраненными. Ты лишаешь вещей их истории, чтобы создать более универсальное высказывание?

— Я видел выставку Отдельнова только на фотографиях, но, судя по всему, она была классной. Я думаю, что можно сравнивать нас, потому что мы существуем в одно время, в одном пространстве, поэтому все, что создается, поддается сравнению, и это абсолютно нормально. У всех моих вещей тоже есть какая-то история, но я могу сказать об этом только одно: я не знаю, что было до того момента, как я их нашел. При этом все эти объекты довольно одинакового формата. У них была разная жизнь, и мне нравится их обезличивать, создавая из них массу. Каждый из них в этом случае теряет индивидуальность и приобретает общий характер. И эта общая масса абстрактна, как и ее элементы.

Использование темы личного в искусстве кажется мне довольно легким путем: люди очень зависимы от ностальгии, и нет ничего проще, чем вызвать в них это чувство. Я же хочу от этого уйти. Я сам вообще-то подвержен ностальгии, и это какой-то страшный бич нашего времени.

— Есть ощущение, что твои световые инсталляции отсылают к эстетике американского минималиста Дэна Флавина. Свет в твоих работах тоже создает новую архитектуру в старом пространстве?

— Мне близок американский минимализм 60-70-х годов. И вообще-то это ветвь, которая идет немного стороной от художественного мейнстрима. Есть еще один художник — Джеймс Таррелл, он для меня больший референс, чем Флавин. Они с Флавином похожи, оба работают со светом, но очень по-разному. Я однажды попал на выставку Таррелла в еще старом «Гараже». Не могу сказать, что впоследствии осознанно стремился сделать нечто близкое к Тарреллу, но потом пришел к точке, в которой для меня свет стал материалом, формирующим пространство.

То, чем я занимаюсь, готовясь к выставке, — довольно бытовые операции, то есть какая-то механическая работа: вытащить стекла из рам, очистить их, рассмотреть. Далеко не всё из того, что я нахожу, становится частью моей выставки. Такой способ работы бодрит — мне нравится получать новые технические навыки.

Что касается света, то он, конечно, задает настроение. Мы ведь по-разному чувствуем себя в пасмурный и солнечный дни. Так что свет — это важный фон. Но не только: еще это равноценная часть большой работы, в которой все массы соединяются в одно, и поэтому на выставке не будет никаких этикеток.

Еще одна из таких более модных тенденций, чем минимализм 60-х, это работа с микро- или макроэкосредой. Причем ей может быть что угодно: улица, галерея, жилая квартира, и ты в их рамках создаешь какие-то процессы, выстраиваешь то, как будешь там себя чувствовать. Эта тема увлекает меня давно, еще с самых первых моих работ, когда я делал так называемые «коробки» — объекты, ограничивающие окружение человека и внутри которых можно создавать свою среду. На это можно смотреть шире, и от «коробок» идти к другим пространствам — например, проходу в торговом центре.

— Когда ты на недавней групповой выставке «Я так не работаю» рассказывал про свои инсталляции, которые были интегрированы в твое жилое пространство, то сказал: «Я так не работаю — я так живу». Что для тебя сегодня значит быть художником?

— Мне кажется, это социальный ярлык. Не хочу на себя вешать лишних социальных ярлыков. Художник, музыкант, писатель, куратор… В некоторой степени это можно воспринимать как профессию. Но поскольку обо мне говорят как о художнике, я отношусь к этому нормально, но все же больше считаю себя дизайнером. Об этом я могу говорить более уверенно. И выставку в «Смене» можно назвать выставкой дизайна.

Работа с дизайном — это действительно то, что развивает мой вкус. Я занимаюсь версткой, мне до сих пор это нравится, получаю удовольствие от процесса создания композиции, ощущения формы, выстраивания сетки, структуры. И то, что было сделано для этой выставки, можно сформулировать следующим образом: я сверстал все эти объекты в пространстве.

Когда-то в Москве я начал собирать картиночки. Мне интересен набор физических изображений. Это что-то вроде составления мудборда, но мне не очень важно содержание каждого из элементов, а важно то, как предмет будет выглядеть в общей композиции, например, дома. Я смотрю на стены и понимаю: вот здесь нужно добавить какую-нибудь темную живопись, а здесь — теплую. Расставляешь, и потихоньку складывается общее впечатление. Это все та же верстка, только в физическом пространстве.

Выставки в Москве и парадоксы образования

— Ты художник в третьем поколении: твои дед и отец (Валерий и Виталий Скобеевы) — известные художники. Знаю, что ты иногда работаешь в их мастерских и помогаешь им. Есть ли какие-то связи между теми вопросами, которыми они занимаются в своих работах, и твоими объектами?

— На самом деле мы все очень разные художники и что-то общее я вижу, скорее, на родственном, коммуникативном уровне — мы трое связаны насущными вопросами, но не творчеством. Конечно, я советуюсь с ними. Мне нравятся какие-то работы отца и деда, но связей их с моими я не вижу.

Не так давно для выставки «Москва-Казань-Москва» я сделал живописную работу «Ленская, 5», которая стала частью триптиха о Казани трех поколений Скобеевых. Остальные две части, соответственно, были написаны моим дедом («Дворик») и отцом («Золотой век»). И эта живописная работа стала моей первой, созданной в этом медиуме со времен студенчества в художественном училище. На выставке в «Смене» у меня тоже будет живопись.

Для выставки «Москва-Казань-Москва» мы решили объединиться и написали работы на тему города, в котором живем. Тема, конечно, банальная, но каждый ее решает по-разному.

— Вспомни первую выставку, в которой ты участвовал. Где это произошло и о чем тогда были твои работы?

— Помню, что участвовал в городских стрит-арт фестивалях. Мне кажется, все, кто были в неформальной культуре, так или иначе проходили это. Мне было лет 14 или 15… Я занял первое место на фестивале граффити в честь дня города и в качестве приза получил букет цветов из рук главного архитектора города. Цветы за граффити в день города, понимаешь? Полный абсурд (смеется, — прим. Enter).

Еще одно важное воспоминание — совместная с художницей Валентиной Новиковой выставка для ночи музеев, кажется, в 2010 году. Идея была в создании комнаты внутри ГСИ. Потом я делал одну работу для выставки в музее им. М. Горького — такую вещь на квадратном оргалите в эстетике стрит-арта. Я распечатал на черно-белом принтере изображения, вырезал их и наклеил на оргалит, а сверху покрыл краской. Ох, прямо ностальгия какая-то захватила. Еще одно — почти детский фестиваль «ТрипФест», на котором выставляли работы Булата Галеева.

Когда я переехал в Москву и стал учиться в школе «Свободные мастерские», там начались мои первые выставки, это был новый этап для меня. И, конечно, то, что мне было интересно делать в Казани как художнику, перестало быть актуальным после переезда. Все это время в течение трех или четырех лет я пытался как-то пристроить свой интерес к фотографии. Но в конечном счете я не считаю, что фото — самоценный медиум, которым можно ограничиться без привлечения других художественных средств.

Первая выставка в Москве, в которой я участвовал, проходила в рамках курсов в школе «Свободные мастерские», куратором была художница Антонина Баевер. Выставка называлась «Внедрение» в галерее «Граунд». Антонина преподавала у нас курс «Стратегии самопродвижения начинающих художников», а после него мы сделали выставку. Я тогда сверстал методичку, составил ее четко по ГОСТу. Сам написал текст, зарецензировал ее — можно было нести в библиотеку, ставить ISBN и выпускать. Это была такая специальная книга-фэйк. Мне хотелось с помощью нее выразить абсурд ситуации, когда в институции, которая осуществляет коммерческую деятельность (Школа современного искусства «Свободные мастерские» — образовательный центр Московского Музея Современного Искусства, — прим. Enter), есть школа для современных художников, в которой учат, как им заниматься продвижением себя вне институции. В то время я еще работал в издательском доме Conde Nast, что тоже было важной частью в моей жизни художника.

— Какой опыт, на твой взгляд, сейчас необходим художнику: классическое художественное образование, знание философии и истории культуры или что-то еще?

— Всегда есть два типа людей: те, которые считают своей силой отсутствие бэкграунда, и те, кто за его наличие. Кто-то преуспевает, работая по первому принципу, кто-то преуспевает в другом. Я же за наличие бэкграунда. Изучение курса истории искусства, в том числе современного, помогает понять, как тебе будет проще работать. Некоторые считают, что в искусстве уже все сделано, а мне даже кажется, что это классно. И хорошо, что все наконец поняли, что цитировать друг друга абсолютно нормально. Думаю, осознание этого факта даст возможность выхода к новым точкам отсчета в искусстве.

— Есть ли в России художники, которые тебе нравятся?

— Из русских это Евгений Антуфьев, Павел Пепперштейн, Кирилл Савченков. Хотя Пепперштейн не считается: кто его сейчас не любит?

— Помимо работы с найденными объектами, ты посвящаешь много времени исследованию звука, и в этой области используешь так называемые field recordings (полевые записи — записи природных и урбанистических звуков, созданные за пределами студии). Как ты описал бы архитектуру звуковых ландшафтов, которые собираешь?

— Это, кстати, совсем другая сторона моей работы. Визуальное я не хочу связывать с музыкой. Когда учился на медиаарте в школе Родченко, все, что я там для себя приобрел, не очень хотел бы примерять на себя сейчас. Сочетание множества разных медиумов — это точно не моё. У меня с этим как-то не сложилось. Я не за синтез искусств, ведь Галеев, Скрябин — все это уже было.

То, что я делаю в поле звуковых экспериментов, это, конечно, исследования и импровизации. Ведь и диджеинг — тоже своего рода импровизация. Вообще, мне кажется, мало-мальски культурный человек должен быть в какой-то степени диджеем, уметь сводить, если хочет быть как-то в социуме.

Когда я играл со Scratch orchestra, там было очень круто. Я научился какому-то более чуткому восприятию музыки. До 2013 года я не думал, что буду заниматься чем-то похожим на Scratch orchestra. А во время практик с оркестром понял, что сочинять и исполнять — непростое дело, зато можно делать это перформативно, очень тихо, свободно и обусловленно одновременно. Правда, не могу сказать, что для меня это было чем-то расслабленным — скорее наоборот. Эта работа выглядела как поиск идеального сочетания, того, как ты бы хотел, чтобы это звучало: насколько тихо или громко, низко или высоко. Оркестр дал мне столько же, сколько учеба во всех художественных институциях. Можно сказать, он «поставил» меня как художника.

— Ты также известен как dj Kimberly Clark. Это твое художественное альтер-эго? Или просто ироничное заимствование названия известного бренда? (Kimberly Clark — корпорация, выпускающая продукцию первой необходимости, — прим. Enter)

— Dj Kimberly Klark — продюсерский проект, его придумал Женя Горбунов (музыкант проектов Интурист, Interchain, ГШ). Дело в том, что меня смущают диджеи, которые называются своим именем. Мне нравится, что dj Kimberly Klark — определенный бренд, что-то вроде айдентики. Ведь суть диджеинга в том, что ты ставишь чужие треки на свой вкус, и, по-моему, это продюсерская фишка. Если бы я писал и играл собственную музыку, то мог заявлять это от своего имени. А тут — нет.

— Почему, как тебе кажется, зритель до сих пор ожидает получить ответы на свои вопросы через искусство?

— Это очень прагматичный подход, который может упираться в вопрос о деньгах. Человек, который является потребителем — а мы все потребители — привык понимать, за что он отдает деньги, на зарабатывание которых тратит силы. И отсюда такой мнение, что поход в музей должен тебе что-то дать.

Есть, например, искусство для художников. Как B2B, если уж переводить на прагматичный язык. Это похоже на журнал, который посмотрят только сотрудники одной фирмы. При этом художник преследует свои цели, они могут никак не сходиться с целями того, кто пришел смотреть выставку. Мы все понимаем, что думать — сложно, тратить время — тоже; все стало немного быстрее вращаться, и все мы стали немного более ленивыми. Художнику-то точно не стоит переживать из-за этого. А зрителю, наверное, просто можно попытаться это принять как есть. Но вот это непонимание, которое публика получает на выставке, тоже может быть полезным и заставить ее подумать о чем-то другом. Возможно, даже не об искусстве. Но я хочу добавить, что выступаю против навязывания каких бы то ни было взглядов.

— Многих сейчас волнует проблема архивации искусства. Есть мнение, что музеи переполнены. Как художник ты нередко работаешь с материальными объектами. В какой форме они продолжают существовать после того, как выставка заканчивает свою работу?

— Вещи, которые я использую в своих работах, абсолютно утилитарные. Если же речь идет об изображениях на физических носителях, которые я собираю, то их в любой момент можно превратить в набор вещей, который затем, в разобранном состоянии, может находиться где угодно.

Я поддерживаю теории музеологии, которые развивались на стыке XX и XXI веков и постепенно приживаются у нас, и их идеи вроде создания виртуальных музеев. Ценность объекта условна, для меня достаточен его образ, который становится знаком оригинала — будь то его реплика или фотография. Принцип метапозиции в музеях (способ восприятия объектов искусства с точки зрения постороннего беспристрастного наблюдателя без апелляции к таким качествам произведения, как оригинальность, аура) точно, думаю, будет действовать. А ценность оригинала, по-моему, это уже атавизм.

— Кажется, ты уже успел поработать со всеми возможными выразительными средствами — от живописи и инсталляции до саунд-арта и дизайна. Чего стоит ожидать от тебя дальше?

— Мне пока остается интересной живопись, и я бы хотел ее как-то преподносить. Она может быть на чем угодно — на стекле, холсте. Исследовать то, на что сам реагирую импульсивно, и работать с конструированием восприятия. Слово «восприятие», конечно, размытое, но другого пока не придумали.

Фото: Кирилл Михайлов; предоставлены Александром Скобеевым

все материалы