Художник Сергей Котов — об искусстве в изоляции, гениях и слабости

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героем рубрики стал художник Сергей Котов — известная фигура в казанской иллюстрации. Enter встретился с Сергеем, чтобы поговорить о новых работах о слабости, любимом кино, эскапизме и сновиденческом искусстве.

Сергей Котов — художник-иллюстратор. Родился в Нижнекамске в 1993 году. Работает в Казани. Рисует с детства, изучал академическую живопись в МГАХИ им. Сурикова. Работает с интернет-изданием «Инде». В феврале 2020-го участвовал в групповой выставке графики «С белого листа» в культурном центре «Московский».

— Где ты сейчас находишься?

— Я нахожусь дома, если мы говорим о материальном измерении, — в своей прекрасной светлой комнате, наполненной растениями. Если о метафизическом, то я, конечно, в себе, как и все мы, наверное.

— Это же и твоя студия, получается?

— Студии у меня как таковой нет, но я уже думаю о том, что было бы здорово обзавестись дополнительным пространством. Так как я до недавнего времени в основном работал на малом формате, то места много и не нужно было. Я всю сознательную жизнь после приезда в Казань переезжал с квартиры на квартиру, и с большим форматом работ это было бы неудобно. А так ты тут все свои художественные пожитки в одну коробку сложил и двигайся куда хочешь. Мне достаточно стола и сканера. Сейчас я рисую дома.

— Что окружало тебя в детстве?

— Банально отвечать, что все дети рисуют с детства и наслаждаются этим. На самом деле все шло своим чередом. Не могу сказать, что принимал какие-то радикальные решения, продумывал хронологию своей жизни, нет. Я всегда стараюсь жить настоящим, и так, наверное, с самого детства. В школе у меня еще был вариант связать свою жизнь с языками, потому что это давалось достаточно легко и безумно интересовало, но, наверное, стремление к нонконформизму и юношеский максимализм направили на дорогу художника.

— Сейчас ты работаешь в основном на малом формате и на бумаге. Чем обусловлен этот выбор? Что предшествовало твоим работам в цветной графике?

— Сначала художественная школа — безумно комфортное место, у меня была замечательная преподавательница. Это действительно потрясающее время. Поступил я туда в достаточно осознанном возрасте — в девятом классе средней общеобразовательной школы. Что касается института, то там было сложно: я переехал в другой город и только начал себя осознавать, понимать, кто я, где я. Эти мысли сильно захватывали, я испытывал слишком много чувств, и если кратко сказать — не до учебы было. Мало старался. На третьем курсе я ушел оттуда.

Некоторое время пытался понять, что же делать, искал работу. Началась моя жизнь по съемным квартирам, отсюда и работа с малым форматом. Если продолжать говорить, то это обусловлено еще и удобством. Все-таки я ценю быстрое, почти моментальное исполнение работы. Идеальный вариант — начать и закончить за один сеанс, потому что картинки сродни дневниковым записям для меня. Признаться, мне раньше казалось, что большие работы отдают бахвальством. Мне же всегда хотелось занимать как можно меньше места. Для больших работ необходим профессионализм. Размашистые полотна — для «размашистых» художников. А я рисую маленькие картинки. Но мое мнение, безусловно, меняется.

— Недавно ты рассказывал, что планируешь начать работать с большим форматом. О чем будут эти работы?

— Сейчас как раз набираюсь смелости, чтобы приступить, благо, изоляция дает гору преимуществ. О чем работы? Как и все мое эгоцентричное творчество, — обо мне: переживаниях, проживаниях, расколах, самосозидании. Что касается тематики, последний месяц-полтора мне особенно интересно размышлять над слабостью. Что это для меня? Особенно в наше время высокой продуктивности и лучших версий себя. Мне хочется как-то понять слабость и принять ее.

Сергей Котов

Сергей Котов

— В твоих работах прослеживается натурная основа, ты делаешь наброски, а потом придаешь им несколько сказочное измерение. Откуда у тебя этот интерес?

— Думаю, это результат эскапизма. Он мне очень свойственен.

— В своих станковых работах ты как бы осциллируешь между графикой и живописью. Можешь рассказать, как все-таки правильно говорить о твоих работах?

— Я часто думал над этим. Свои работы я вообще зову картинками и даже названий им не даю, потому что все-таки считаю это неважным. Слово — такая сокрушительная сила: стоит что-либо обозвать, магия будто исчезает. Я не люблю знать, я люблю догадываться. Встретил какое-то время назад фразу, которая со мной очень срезонировала: «Хорошо и мудро с нашей стороны столько всего скрывать, замалчивать и утаивать, потому из вещей, которые мы не произносим вслух, под нами сплетается самый красивый узорчатый ковер, а по красивому ковру ходить уж наверное лучше, чем по голому-то полу». Из трех обезьян, закрывших лапами глаза, уши и рот, я бы предпочел молчаливую.

— Мне нравится наклон, с которым ты изображаешь своих персонажей. Это напоминает наклон почерка. Кажется, что твои персонажи — это буквы, из которых складывается рассказ. Как ты нашел этот язык?

— Мне очень понравилась твоя лиричная интерпретация про почерк. К сожалению, не вспомню имени, но я подглядел этот прием у кого-то из современных художников-иллюстраторов. Это так срезонировало во мне: композиция тут же нарушается, становится динамичной, появляется какая-то воздушность. Для меня это очень важный ход. Напомню, что я учился станковой живописи. Каноны школы предполагают идеально выверенную композицию, где комарик носа не подточит.

Нам говорили: если вам захочется в композиции передвинуть какой-либо объект или пятно на миллиметр, она сразу потеряет целостность. И, видимо, оно так отложилось, а я таким сокрушительным весом хочу уйти от этого, и наклон мне помог. Он действительно сворачивает голову и даже немного сознание. Чуть позже я просматривал полюбившиеся еще со школы известные полотна гениальных Борисова-Мусатова или Шагала, и все встало на свои места. Потрясающее «Рождение Венеры» Боттичелли — там богиня тоже наклонена, она куда-то летит, плывет, она не статична. Это нечто сновиденческое.

— А что касается остросоциальных проблем? Похоже, они тебя не очень волнуют.

— Если хочешь проблем в реальности — выйди во двор или включи телевизор. Зачем мне об этом говорить или рисовать? Меня это не интересует. В моем мироустройстве творчество является надстройкой над реальностью, своеобразным мыльным пузырем. Сквозь него все видно, но как бы через радужную мыльную пелену.

Что касается остросоциальных вопросов, я инфантильно аполитичен и эгоистичен. Я, конечно, прошу прощения, но это так. Если революции, какие-то подвижки и страдания возможны в творчестве, то пусть они будут в моей голове и будут касаться моей личности, а не того, что происходит вокруг. Я думал также о том, как меня могли бы воспринять читатели этого интервью: «Как же ты можешь? Такие страшные вещи происходят, а ты отгораживаешься и отнекиваешься?» Безусловно, все это обсуждается в моем близком кругу, но это не то, чему я посвящаю свое свободное время и тем более жизнь.

Иллюстрации для интернет-журнала «Инде»; 2020

— Расскажи, чем ты еще занимаешься помимо станковых работ?

— Есть творчество, а есть работа, я все-таки разделяю эти вещи. В работу я включаю иллюстрирование текстов, какие-то частные заказы. Безусловно, есть заказчики, которые задают вектор, но дают мне полную свободу. Это потрясающие люди. Помимо рисования, мне бы очень хотелось попробовать себя в других формах. Например, я раньше вышивал, расписывал одежду — мне всегда интересно кастомизировать вещи. Конечно, очень хочется попробовать себя в скульптуре, создать что-то материальное — попробовать выйти в пространство. Это не огромная цель, к которой я стремлюсь, а просто крошечная мысль. Если говорить о настоящем моменте изоляции, я выращиваю цветы. У меня их много. Много сплю, читаю книжки, смотрю кино. Все прозаично.

— Какова, по-твоему, сейчас роль художника?

— Это, наверное, единственный вопрос, на который мне особенно отвечать не хочется. Художник, как и человек любой профессии, сам себе назначает эту роль. Моя — в том, чтобы не сойти с ума. Шутка. Можно я промолчу, а за меня скажут мои картинки?

— Договорились. А какова тогда роль куратора?

— Опыт и участие в выставках у меня ничтожно мал. Так что отвечу, наверное, со стороны посетителя. Куратор — своеобразный дирижер: с его помощью экспозиция звучит, а неискушенный зритель не чувствует себя идиотом.

— Какие задачи ты ставишь перед собой во время работы? В этом процессе есть спонтанность?

— Даже по тому, как я нервничал во время подготовки интервью, ясно, что экспромт это не всегда мое. Но основная, главная моя задача — создать историю, срежиссировать чувство. Боже, как пошло звучит. Как уже понятно, я обитаю где-то в мире иллюзий, а материализация сюжетов имеет в том числе терапевтический эффект.

— Чем опыт иллюстрирования отличается от создания станкового изображения?

— Создание станкового изображения и иллюстрирование имеют совершенно разные подходы. В иллюстрированных текстах изображение дополняет слово — это симбиоз: ты опираешься на чью-то идею и говоришь то же, но другими инструментами. Идею нужно сформулировать корректно: вычленить художественные детали, уловить настроение и найти правильное визуальное решение.

При работе с самостоятельным произведением критиком и цензором в первую очередь являешься ты сам. И задачу, и смысл работы можно изменить в процессе. Когда ты занимаешься иллюстрацией, глаз, которые являются цензорами, становится море, а самый зоркий из них — глаз контекста. Коммерческая иллюстрация — непрекращающаяся погоня за актуальностью, поиск своего стиля и совершенствование себя в техническом ключе. Держи ухо востро. И это достаточно утомительно. Вчера я закончил иллюстрации для очередного материала «Инде», сейчас мы завершим разговор, и я буду делать снова. Замечательно, что у меня есть хоть какая-то работа.

Сергей Котов

Сергей Котов

— Кто для тебя в искусстве является персонажем, к которому ты внутренне апеллируешь?

— Начну с обозначения, что личность творца для меня стоит далеко не на первом плане. Главное — творчество и оставленный след. Это к вопросу о спорных личностях: как относиться к творчеству, если автор, простите, мудак? Далеко ходить не нужно, тот же Ларс фон Триер — я обожаю его кино, но личность спорная.

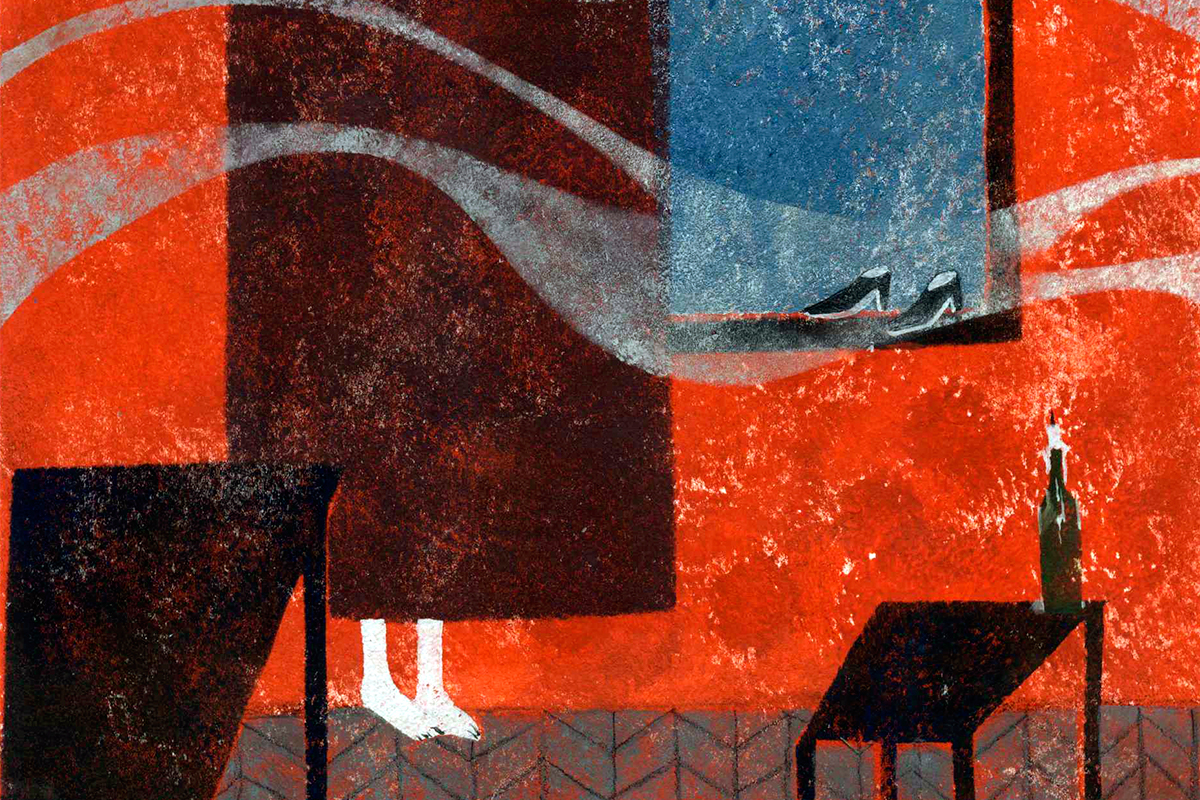

Любимый мной уже около 10 лет — норвежец Эдвард Мунк. Помню свое ярчайшее впечатление от увиденной в книжке репродукции «Солнца» 1911 года. Это просто потрясающая вещь. Оригинал, кстати, размером приблизительно восемь на пять метров. Восемь метров, господи! Мне кажется, если я бы увидел это лично, взорвался бы — без шуток. Тональность Мунка такая тягуче-болезненная, он задает неудобные вопросы — мне это очень близко. Я регулярно к нему возвращаюсь. Он постоянно стоит где-то за моей спиной.

Эдвард Мунк. Солнце. 1916

Эдвард Мунк. Автопортрет в аду. 1903

Отмечу художественное объединение «Голубая роза». Это, конечно, эстетство самое настоящее. Участники, как мы знаем, стремились к такой сновиденческой запредельности. Если бы я жил и занимался творчеством в начале XX века, ориентировался бы на них.

Из недавних открытий — американский модернист Мильтон Эвери. Меня поразил его колорит и композиция цвета. В работах прослеживаются некоторые отголоски Анри Матисса, но он более спокойный. Матисса я очень люблю. Кстати, тема растиражированного искусства мне тоже интересна. Все говорят: «Боже мой, Ван Гог уже на всех футболках». А я не вижу в этом ничего плохого. Я бы не купил себе футболку с Ван Гогом, но это же такой прекрасный показатель гениальности, когда ты доступен не только чванливому снобистскому кружку, но и всем вокруг. Матисс — абсолютный гений, обожаю. Какие ритмы, какие наброски… Какие наброски!

Мильтон Эвери. Ранняя весна. 1944

Есть еще один — Вилле Баумейстер, немецкий абстракционист. Недавно перечитывал книгу «Краткая история современной живописи» и наткнулся на него. Он гениален в своей способности беспредметной формой сказать и дать почувствовать очень многое. Тот же Жоан Миро, о нем я даже не могу сказать слова. Ты понимаешь вещь, и тебе от этого понимания так счастливо и гармонично, что даже не хочется говорить.

Недавно я пересмотрел телепередачу по каналу «Культура» Паолы Волковой «Мост над бездной», и там был выпуск про «Гернику» Пикассо. Господи, я почти плакал. Его язык, его стилизация, которую сейчас, кстати, часто используют в современной иллюстрации, особенно с набросков. Мне кажется, я начинаю подбираться к Пикассо.

Павел Кузнецов. Голубой фонтан. 1905

Что касается кино, меня совершенно разбил Кшиштоф Кесьлевский. Я очень люблю, когда произведение действительно сдирает с тебя кожу, и ты наращиваешь новую. Какое-то время ты пребываешь абсолютно голым, хрустальным. Его трилогия «Три цвета: синий», «Три цвета: белый», «Три цвета: красный» (1993-1994) для меня шедевральна. Его личность кинорежиссера, его киноязык во мне очень сильно отзываются. Мне даже было в какой-то момент страшно, что этот человек в кино смог показать то, как чувствую я. Он гений. В этом материале будет часто повторяться это слово, но это здорово — гениев много. «Двойная жизнь Вероники» Кесьлевского тоже потрясающий.

Музыка занимает важнейшее место в моей жизни. Вот уже несколько лет меня сопровождают неземные Cocteau Twins, отцы дрим-попа и шугейза. Они очень сильно на меня повлияли, и не выборочной композицией, а всей дискографией. Хорошо, что они были не такими плодовитыми, потому что иногда открываешь для себя исполнителя, думаешь — вау, какая классная песня, заходишь в дискографию, а там альбомов штук двадцать. Думаешь: «Боже мой. Где найти жизнь на это?»

Кшиштоф Кесьлевский. Кадры из фильмов «Три цвета: синий» (1993), «Три цвета: красный» (1994)

Что еще примечательно по поводу Cocteau: они поют на несуществующем языке. Вокалистка Элизабет Фрейзер просто открывала какие-то толковые словари разных языков, смотрела, как они звучат. Рождается такая песня-произношение. Она создавала какие-то мозаики из не дружащих между собой слов, но зато звучащих. И магия в том, что ты понимаешь, о чем все это.

Еще одни мои не очень плодовитые любимчики — группа Slowdive. Они цепляют ностальгирующим звучанием. Их музыка похожа на знание, которое есть у тебя априори. Это ностальгия по тому, чего не было.

Хочу упомянуть пронзительных Portishead. По поводу Бет Гиббонс мне в голову пришла такая метафора: это голос, словно застрявший в пищеводе куском стекла. И дриада лесных чащ Julianna Barwick — она воздух, лес, что-то неосязаемое. Еще тоскливая и эскапистская Grouper.

Вся вышеперечисленная музыка мною обожаема, но она эгоистична: это тот случай, когда композитор все-таки навязывает, что чувствовать слушателю. У всех нас бывало это: тебе плохо, и ты включаешь грустную песню, чтобы совсем уничтожиться. Сейчас я открываю для себя страницу эмбиента. Когда уставал от манипулирующей музыки, то просто включал шумы природы, какое-нибудь двадцатичетырехчасовое видео леса (смеется, — прим. Enter). И эмбиент для меня во многом про это — когда устаешь от голоса человека.

Сергей Котов

— С кем ты общаешься?

— У меня далеко не большой круг близких. Все так или иначе связаны с творчеством. Есть девушка-фотографка, с которой мы очень близко соприкасаемся по интересу к кино. Другая подруга работает с текстом. Третья — дизайнер. Творчество всегда как-то подвешено в воздухе в моем кругу. Но я считаю, что не всем нужно делиться — даже с самыми близкими. Оставь что-нибудь для себя. На эту тему у Абрамович и Улая есть потрясающий перформанс — тот, где они дышали друг другу в рот.

— Кто из казанских художников тебе нравится?

— Лия Сафина — ее я люблю. К абстрактному искусству я как выходец академической школы раньше относился достаточно холодно. Я его не понимал. Школа меня выломала, вогнала в какую-то определенную форму. Были, конечно, гениальные Малевич и Кандинский, с которых я начал все понимать. Я чувствую работы Лии. И мне близка Дина Ахметшина.

— Как ты думаешь, что в ближайшем будущем стоить ожидать от искусства?

— Я не берусь прогнозировать. Здесь нужна внимательность и логика, с которыми у меня проблема. К сожалению, я удален от актуальной повестки. Но давай помечтаем. Сейчас большинство людей самоизолированы, в том числе художники. Если посмотреть на посткарантинную свободу и посткарантинное искусство, то мне бы хотелось больше откровений. Ведь это то время, когда ты остаешься наедине с собой, и тебя ничего не спасет. Ты можешь запоем смотреть сериалы, готовить еду, убираться, мыть окна по пять раз и перебрать весь шкаф, но ты ведь все равно в себе и с собой. Творцы более чувствующие люди, и мне бы хотелось, чтобы было больше высказываний об этом.

Фото: предоставлены Сергеем Котовым; inde.io

все материалы