Искусствовед Кирилл Светляков — о наследии Булата Галеева и тактильном искусстве

18 сентября в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Прометей космического века». Она посвящена 80-летию изобретателя и ученого, руководителя студенческого конструкторского бюро «Прометей», пионера светомузыки Булата Галеева. Одним из кураторов выставки выступил Кирилл Светляков — кандидат искусствоведения, куратор выставочных проектов Третьяковской галереи.

Enter поговорил с ним о том, чего не хватает Казани для активного художественного развития и почему художники начинают исчезать.

— Расскажите о концепции выставки «Прометей космического века», которую вы курируете сейчас в ГСИ?

— Мы рассказываем о Булате Галееве в контексте города и окружавших его художников. На примере иллюстраций из книги «Поющая радуга» Надира Альмеева показываем, как с помощью света он хотел преобразить Казань. Также в экспозиции присутствуют планшеты, на которых демонстрируются варианты подсветки для разных зданий города.

Еще нам хотелось напомнить об авангардной истории Казани, поскольку у меня есть ощущение, что она еще не отложилась в сознании горожан. Так, в 1912 году в зале «Дворянского собрания» прошел концерт Александра Скрябина, через два года на гастроли в рамках поэзо-тура приезжали футуристы во главе с Маяковским и Бурлюком. Александр Родченко и Варвара Степанова стали авангардистами под впечатлением от поэзо-тура именно в Казани — и только потом перебрались в Москву. В 1920-е годы после революции в городе было несколько авангардных групп, и Галеев с художниками, которые здесь работали и частично показаны на выставке, в 1960-е решили все это возродить.

Важным событием проекта стала частичная реконструкция выставки «Свет, звук, движение» 1987 года, которая экспонировалась в этом же зале. Если впоследствии в «Новой Третьяковке» я буду делать проект, посвященный Булату Галееву, то это будет более масштабный вариант реконструкции выставки по каталогу с включением московских художников, которых здесь нет.

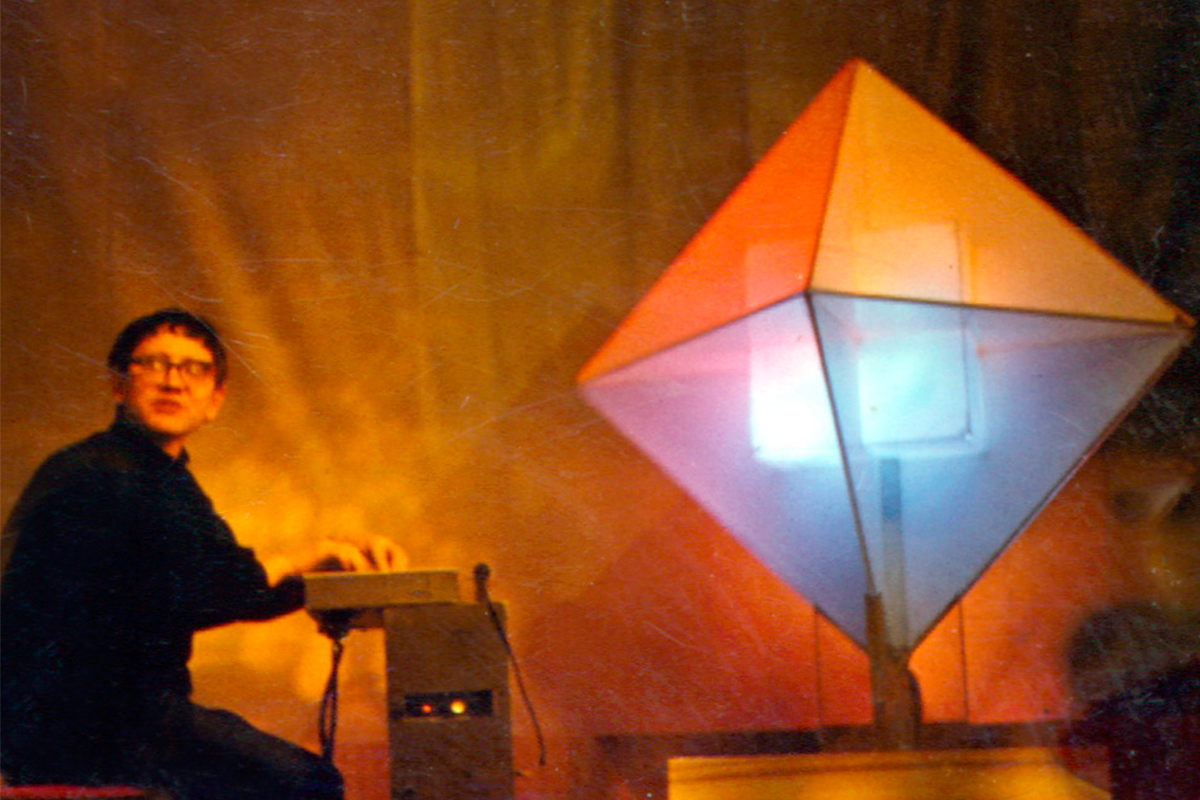

Булат Галеев и установка «Кристалл»

— Почему наследие Булата Галеева и в целом «Прометея» важно для современного искусства?

— Разработки Галеева в сфере светомузыкального искусства сейчас реализуются многими художниками в форме различных аудио- и световых инсталляций. Самые известные художники этого направления — Джеймс Таррелл и Олафур Элиассон. Они мировые звезды, но работают на серьезной индустриальной базе: у них есть средства и технические возможности для реализации, а также огромные пространства. Поэтому то, что делал Галеев — актуально. Это связано с опытом смешения чувств, которое он называл синестезией, а искусствоведы — синтезом искусств. Очень важно, когда зритель переключается со слуха на зрение, или со зрения на осязание. Меняется чувствительность зрителя.

— Почему на региональное искусство стали обращать такое внимание? В последние десятилетия появилось множество инициатив — проект NEMOSKVA, например.

— Думаю, это вариант централизации культурной политики — когда мы начинаем развивать не региональные инициативы, а наоборот, двигаем центр в регионы. В СССР это называлось клонированием центра: везде есть площадь и памятник Ленина, монументы революции и так далее. А сейчас везде есть филиалы столичных музеев.

Касательно NEMOSKVA: я пока не видел их первую выставку, которая сейчас проходит в Питере. Могу поделиться только общими размышлениями. С одной стороны, был кураторский поезд, который многие люди в регионах восприняли как постколониальную историю. Приезжают какие-то кураторы, художники выносят им свои изделия, они смотрят и собирают портфолио. Но все-таки результатом этого, насколько я знаю, были кураторские школы в разных городах, где люди «накачивались» и обменивались идеями. И проекты, которые подготовили к этой большой выставке, были связаны с кураторскими школами. С другой стороны, кому нужна выставка NEMOSKVA: региональным художникам или чиновникам? Художники говорят, что им не дали денег даже на реализацию проектов. Собственно, часть скандалов вокруг NEMOSKVA как раз связана с тем, что в результате художники не получили того, что хотели. Им обещали кураторство проектов, помощь с реализацией, а на деле как будто просто использовали ради других целей. Когда мы мыслим категориями «центр» и «периферия», то в этой ситуации получаем постколониальный продукт.

— В интервью 2017 года для журнала «Инде» вы сказали, что в перспективе в Казани должен появится Центр искусств и медиатехнологий. Прошло три года, есть ли какие-то намеки на это?

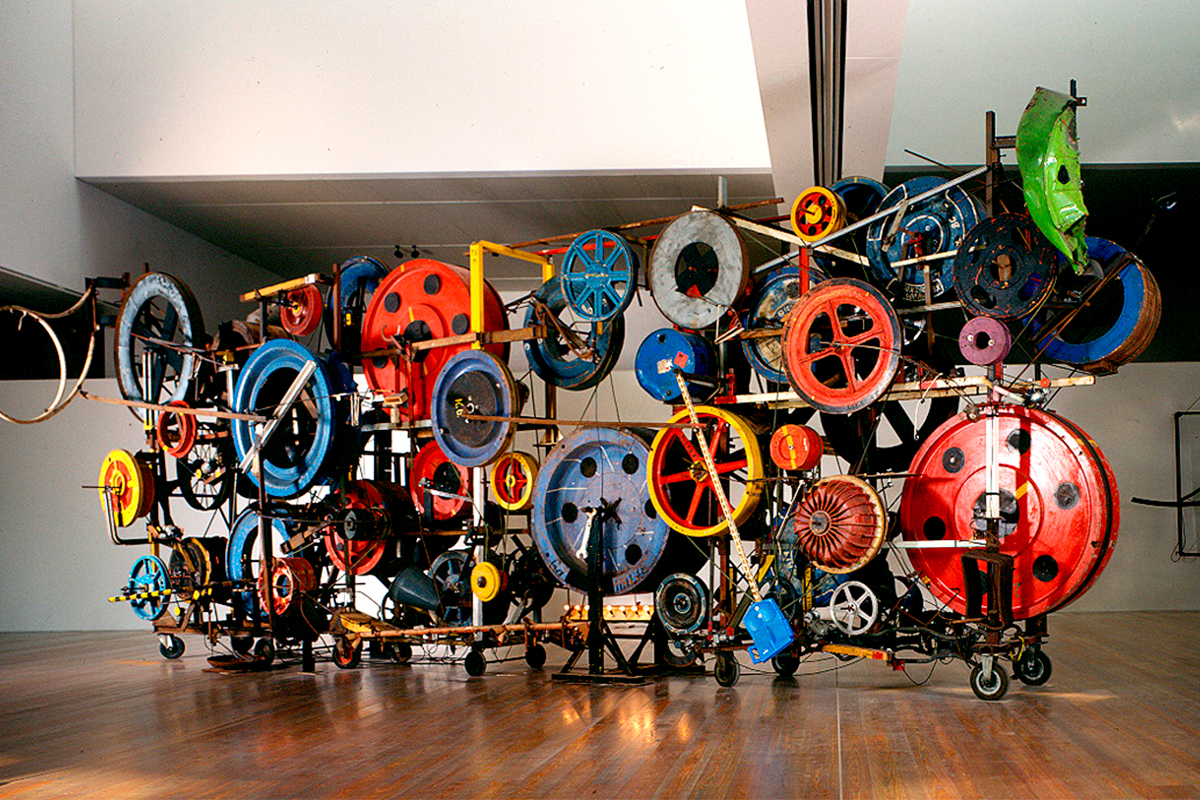

— Пока нет, но хотелось бы надеяться на лучшее. Конечно, не получится реализовать проект, подобный Центру искусства и медиа в Карлсруэ, а вот что-то по образцу музея Жана Тенгли в Базеле — вполне. В архиве фонда «Прометей» есть все для постоянной живой экспозиции. Фонд проводит конференции, делает выставки. Этот центр в перспективе может иметь и всероссийское, и европейское значение. Если Татарстану нужна институция, которая маркирует современность, тогда это все надо строить.

Галеев, находясь в определенной географической точке, не ныл, что ему чего-то не хватает для творчества. Надо брать с него пример. Он мыслил так: «Где я — там и центр». Он был активным, «сетевым» человеком: не чувствовал остро «железный занавес», переписывался с людьми со всего мира, обменивался информацией. Для него Казань была центром современного искусства.

Жан Тенгли, Фатаморгана (Метагармония IV), 1985. Музей Жана Тенгли, Базель

— Многие герои нашей рубрики «Артгид», в которой мы беседуем с представителями локального арт-сообщества, отмечают инертность художественного развития в Казани. Как вы думаете, чего не хватает?

— Не хватает площадок, которые заточены под работу с молодыми художниками. Не хватает как раз институции, где они могли бы создавать проекты. Может, кто-то из художников уже смотрит в сторону других регионов, потому что здесь не может реализовать себя. Тем не менее, если есть желание, у вас нет препятствий.

— Хочу вам задать вопрос, который на протяжении 20 лет периодически задает «Художественный журнал»: зачем сейчас нужны художники?

— Я люблю приводить в пример Питера Брейгеля Старшего и его модель мира. Она была необходима людям того времени. Несмотря на то, что уже свершились великие географические открытия, люди жили в маленьком мирке и его было необходимо расширить. Сегодня в условиях существования человека в сетевом пространстве, в условиях глобальных перемещений, новой географии художник должен отвечать на эти вызовы и генерировать ощущения, которые позволят наладить связь между человеком и окружающим его миром. Такие художники всегда будут нужны. Особенно сейчас, когда человек не понимает, кто он, куда попал, что ему делать и сколько он проживет. Искусство и наука этим и занимаются. Но на выстраивание научной картины мира уходит гораздо больше времени, а художник может ускорить этот процесс с помощью интуиции и образов.

— Возможен ли сегодня художник без куратора?

— Возможен, если он сам себя продвигает. Искусство сейчас — это институт с определенным набором проблем, а также определенная индустрия. И художник ее обслуживает. Бывают случаи, когда художник может перевернуть эту индустрию. Но мы достигли такой степени индустриализации всего — даже ощущений, — что свободному искусству все сложнее существовать в мире, где все одинаковое: люди, одежда, фильмы и мысли.

— Где сейчас настоящее искусство: внутри индустрии или на периферии?

— Оно витает, где хочет. И проблема в том, что периферия исчезла.

— Кого, на ваш взгляд, сегодня мы называем настоящим художником?

— Обычный человек ориентирован на прагматику, на функцию. Он точно знает, что ходит на работу, чтобы заработать деньги. Знает, что получит, когда закончит определенный проект. Художник, в свою очередь, связан с иррациональным миром влечений. Его бесполезно спрашивать, зачем здесь должна стоять вот эта огромная дурацкая штука. Он просто этого хочет и будет упорно стараться это реализовать. Целеполагание художника не всегда можно объяснить. В этом смысле он достоин всякого уважения, потому что готов потратить свое время абсолютно бессмысленно.

Есть художники-конъюнктурщики, которые никогда не попадут по ту сторону искусства как своеобразного мира зазеркалья. Они так и будут болтаться среди людей, им угождать, делать красиво, будут приятными собеседниками. Никас Сафронов никогда не узнает, что такое тайна искусства. Ему не интересны ни художественная среда, ни искусствоведы, ни ценители. Он как раз работает с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и даже этого не хотят. Сафронов играет социальную роль художника в обществе, где нет художников.

А есть творцы, которые вообще не умеют себя вести. Они даже говорить не умеют о своем искусстве. Их вдохновляют странные идеи. Они могут быть кому-то интересны и кто-то даже может научиться их объяснять — но не так, как их объясняет сам художник.

— Тогда зачем художники, создающие без всякой цели, стремятся попасть в музей?

— Они не могут реализовать свои проекты до конца без помощи куратора и музея. Чтобы что-то родить, нужны все-таки два человека. Даже если это искусственное оплодотворение. Куратор должен проект докрутить. К сожалению, в России часто нет поддержки на уровне продакшна: все хотят, чтобы художник принес уже готовое. Никто не готов участвовать в создании работ.

— Конъюктурщиков вы тоже относите к настоящим художникам?

— Они все художники, просто существуют в разных сегментах, как картина существует в качестве предмета мебели или части интерьера. Если произведение добавляет новое к эстетическому опыту, то оно — искусство. А если просто воспроизводит уже существующий, то оно — просто часть жизни.

— Возможно ли в наше время что-то новое?

— Возможна новая комбинация. Любой коллекционер может натаскать всякую ерунду и выдающиеся работы, а вот критерий оригинальности — как все это взаимодействует друг с другом.

— Мы сейчас обозначили характеристики настоящего художника. В связи с этим, что вы можете сказать про современных российских художников?

— Последним художникам, которые вошли в историю искусства, сейчас уже по 60-70 лет. За ними идет поколение, где вообще людей мало, а художников буквально десять. В следующем поколении художников больше, потому что там были «жирные» 2000-е. Тогда социальные условия были лучше и поэтому оказалось больше людей, готовых заниматься чем-то нефункциональным, плюс появились институции.

Это время художников, обреченных стать молодыми навечно. Все они какие-то не зрелые: ни с точки зрения сознания, ни с точки зрения формы. Кто-то говорит, что это общая инфантилизация, вызванная компьютерными играми. Эти художники уже скоро Кабаковыми станут, а у них вообще нет багажа — о них книгу не напишешь. Здесь не будет классиков в истории искусства. Вернее будут, если кто-то из них повзрослеет.

— Появились ли новые тенденции в искусстве и в жизни музеев после режима самоизоляции?

— В музеях сейчас много онлайна — и будет еще больше. Искусство всегда вдохновляется вещами, которые всех объединяют, поэтому темы самоизоляции, коммуникации в условиях ограниченного пространства будут возникать часто. Возможно, режим самоизоляции когда-нибудь вовсе станет одним из способов существования.

— В этом году в рамках «Ночи музеев» сотрудники ГЦСИ в Екатеринбурге создали экспериментальную онлайн-выставку «Люблю тебя, интернет» в «пространстве» инстаграм-аккаунта. Как вы считаете, развернется ли искусство в сторону медийных средств выразительности?

— Иногда искусство идет от противного: чем меньше контакта в реальности, тем больше оно становится тактильным. Например, скульптуры стало больше, потому что этого не хватает. Художник хочет реанимировать разные органы чувств.

— А искусство действия в этом случае может стать популярным?

— Конечно. Искусство действия, которое развивалось в 1960-е годы, как раз возникло, чтобы люди не сидели у телевизора. Это была борьба с экранной культурой, которая все заполонила. Телевидение превратилось в опосредованную реальность, а перформанс как раз решил ее атаковать.

— В России есть фигуры, которые являются лицом акционизма или любой другой формы искусства действия?

— Нет. Они ушли. Многие называют Андрея Кузькина и Олю Кройтор, которая работает в жанре «жертвенного» перформанса. Но важно менять уже существующие программы, а они этого не делают.

Сейчас появилось очень много образовательных проектов, ресерчей, различных стипендий. В этой ситуации искусства как института художники начинают исчезать. Они становятся исследователями, сотрудниками института, пишут идиотские тексты о чем-то непонятном. Для науки это слишком бредово, для искусства — слишком научно. Художники уходят от искусства, думая о том, что они расширяют художественное пространство. Мало того, они говорят, что производят смыслы. А на мой взгляд, это производство бессмыслицы.

Андрей Кузькин, акция «Все, что есть, все — мое» на открытии Берлинской биеннале, 2010 / фото Уво Вальтер

— Это последствия концептуализма?

— Да, концептуализма и разговоров о том, что искусство — это архив, а музей — медиа. И начинается рефлексия музея, вся эта ерунда. В этой истории уже нет художников — есть какой-то паранормальный искусствовед. Но все-таки надеюсь, что художники не переведутся, природа этого не допустит.

—То есть вы считаете, что искусство не должно брать на себя роль исследования?

— Как один из жанров, возможно. Но когда этот жанр становится универсальным, то нет. А почему он таким становится? Потому что это гранты. Грант — это текст, который должен видеть чиновник. Вот есть пачка листов — значит, есть отчетность. А отчитаться текстом гораздо проще, чем произведением искусства.

— Некоторые теоретики считают, что цифровой медиум может сделать искусство демократичным и лишить его товарной стоимости. Что вы думаете на этот счет?

— Теоретики рассуждают о цифровизации, потому что это их способ зарабатывать деньги. Цифровое искусство тоже можно покупать. Демократизация есть. Но опыт XX века показал, что чем больше этой демократии, тем легче она превращается в элитизм.

Поп-арт начинался как чрезвычайно демократичное искусство, а потом был прокачан деньгами так, что оказался чуть ли не самым дорогим. Чем больше цифры, тем более ценна аутентичность. Люди станут больше тяготеть к материальным вещами. Это отчасти инерция, отчасти компенсация.

Огромное количество людей, которые смотрят порнографию и мастурбируют, не занимаются сексом. Из-за такого гиперсексуального насыщенного интернет-пространства секса в реальности становится меньше. А потом появляется огромное сексуальное желание. Если мы говорим, что все уйдет в цифру, то люди будут больше ценить реальные прикосновения, объятия, поцелуи.

— Мне кажется, в том числе и об этом был перформанс Tap and Touch Cinema Вали Экспорт и Петера Вайбеля.

— Да. А еще перформанс Марины Абрамович и Улая, которые голые стояли в проеме, и зритель терся о них для того, чтобы пространство выставочного зала не воспринималось как условное, чтобы оно физически переживалось. Как я и сказал, скульптура и пластика будут нарастать в связи с дематериализацией. Все будут трогать кого-то или что-то.

Вали Экспорт, Tap and Touch cinema, 1968. На верхнюю часть туловища Вали Экспорт была надета коробка из пенопласта. Петер Вайбель с помощью мегафона призывал прохожих протянуть руки сквозь шторки и прикоснуться к обнаженной груди художницы, глядя ей в глаза.

— Если искусство благодаря интернету становится доступным каждому, то нужен ли физический музей?

— В музей попадает предмет, вырванный из жизни. Чтобы маркировать вот это вырывание, экспонировать предмет отдельно от места, где он возник, нужен музей. Искусство обычно бывает частью жизни, пока не попадает в музейное пространство. Со временем носители устаревают, а жизнь в сети вообще непредсказуема, поэтому придумываются новые способы архивирования и демонстрации вещей.

Кто-то говорит, что музей — колодец вечности. Если мы употребляем слово «вечность», то вещь уже прекратила свое существование и обитает в каком-то другом пространстве. В этом смысле музей является таким пространством. Музей — это про смерть и бессмертие. Про то, что останется, по крайней мере, на сто лет, если не произойдет атомный взрыв. В музее вещи получают второе рождение. Они меняют свой статус, живут в искусственно поддерживаемой среде, где о них заботятся, выстраивают температурный режим. И больше это похоже на больницу.

— С другой стороны, Борис Гройс писал, что авангардные практики начали критику элитарного музея, что привело к смещению основной функции искусства с репрезентации на коммуникацию, выстраивание связей. На мой взгляд, медиаарт перенимает эту тенденцию и проблематизирует существование музея.

— Тем не менее, все до сих пор стремятся попасть в музей. Кто-то говорит, что из коммерческих соображений, но между выставлением в музее и увеличением гонорара художника нет прямой связи. Отчасти это важно для статуса, хотя ни о чем не говорит — все равно что пятерку получить. Но ее можно получить разными способами: списав, например. Я иногда говорю художникам, чтобы они не спешили сюда со своими проектами: «Не надо сразу на тот свет. Вы еще на этом ничего не сделали, а уже хотите в музее повисеть». Не целуйтесь с искусствоведами — это поцелуй смерти.

— Что вы скажете про стрит-арт, который многие институции помещают в музей? В 2018 году в Москве прошла выставка Бэнкси, которую он не согласовывал.

— У него на сайте есть целый список несанкционированных выставок. Особенность деятельности Бэнкси такова, что он не может пресечь это. Выставки делают коллекционеры, которые купили его печатные тиражные работы и теперь «отбивают» их стоимость. Стрит-арт — это чудовищные деньги, спекулятивный суперкапитализм с астрономическими суммами.

— Стрит-арт вообще должен находиться в стенах музея?

— Да: он, как наскальная живопись, прекрасен в любом случае. А фрагменты наскальной живописи в музее вообще производят сильнейшее впечатление на зрителя. Все музеи очень рады принимать фрагменты и обломки.

— Этично ли помещать в музей произведения уличных художников без их согласия?

— Таким образом система реагирует на уличных художников. Она их переигрывает. К тому же, я не знаю художников, которые бы категорически возражали против выставки в музее. Даже храм Абу–Симбел перемещен, что говорить о каких-то фрагментах фресок, которые разбросаны по миру.

— На своих лекциях вы представляете систему истории современного искусства с начала ХХ века до настоящего времени, основанную на концепции «модернизм – постмодерн – метамодерн». Чем отличается постмодерн от метамодерна?

— Метамодерн я использую за неимением другого термина, хотя часто говорю, что это — фаза незаконченного постмодерна. Но от постмодерна XX-го века, крутящегося вокруг машины, которая могла быть чем угодно, эти художественные практики отличаются тем, что в них много биологии и экологии. Все-таки темы постмодерна — симулякры, цитаты, проблема потребительского общества с товарным производством. Например, Джефф Кунс — это такой постмодерн товарного характера, а Дэмьен Херст — уже какая-то биология, которая серьезнее и пафоснее выглядит. Вспомните, насколько художники были ироничны в постмодерне в 70-е, и настолько эти метамодернисты такие угрюмые, упертые, как Грета Тунберг.

После тематизации СПИДа в искусстве начинается экология, катастрофы и биологизация сознания, что привело к созданию гибридов — полумашин-полуживых существ, которых было очень много на последней Венецианской биеннале. Они созданы через способ конструирования из фрагментов, который по своей сути постмодернистский, но эти фрагменты разного характера и вместе имитируют дикую природу. Новые произведения искусства прикидываются не машиной, а природой. И именно еще прикидываются, так как в них мало природного. Вот это отличает метамодерн от искусства XX-го века, по крайней мере, для меня.

Джефф Кунс, Michael Jackson and Bubbles, 1988

Дэмьен Херст, The Virgin Mother, 2005

— Какие еще новые тренды современного искусства вы можете назвать?

— Первый — биологизация мышления и сознания. Возможно, она приведет к пересмотру эпохи модерна. Например, будут переосмыслены Антонио Гауди и все те, кто работал с органикой. Это уже сейчас происходит. Другой тренд связан с моделированием географии: с опытами создания своей ментальной карты…

— Психогеография?

— Да, это популярно. Как и практики картирования в качестве способов объяснения современного мира. Думаю, многие художники начнут участвовать в коллаборациях с биологами, все меньше затрагивать тему товарного производства. Хотя на коммерческих ярмарках этого до сих пор отвал. Такое игрушечное, интерьерное искусство.

Кстати, работы со звуком и светом будет много. Это тоже способ создания новых ощущений — аудиомузыкальных. Все еще развиваются возможности электронных систем, и при взаимодействии с ними в произведениях искусства человек станет обретать сверхспособность. Например, распространится искусство с дронов, где можно делегировать восприятие разным аппаратам. В этом случае мы будем иметь дело с опосредованным восприятием.

Исследования тоже никуда не денутся, но будут иные. Такие, как исследования наблюдателей за птицами, которые изучают траекторию движения, гнездования. Это больше связано с фотодокументацией и, опять же, с картированием.

Возможно, искусство станет чем-то вроде духовной практики типа буддизма: я дышу — и это практика, я ем — практика, гуляю — практика, занимаюсь искусством — тоже практика. Почему китайцы и японцы так популярны? Потому что они, исходя из буддийских практик, придумывают новые способы производства искусства: кто-то ребрами ладоней его создает, кто-то плевками, кто пепел сыплет, как сейчас в «Эрмитаже». Традиционным музеям это нравится, потому что это изобразительно, и тут какой-то буддизм, какой-то пепел… В общем, все хорошо и красиво. Вроде как есть о чем поговорить. Это консервативная линия, которая устраивает музейных чиновников. Опять же, диалог классики и современности можно устроить. Но все-таки аспект искусства как духовной практики сейчас актуален уже везде.

все материалы