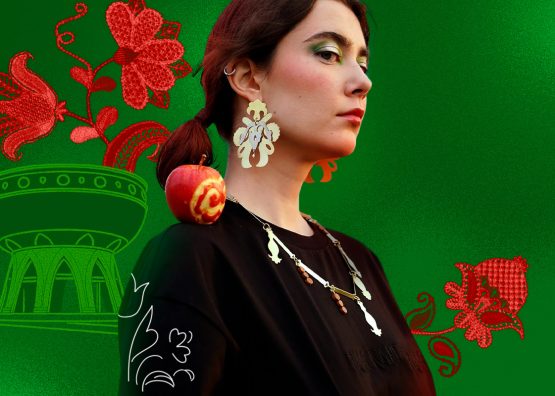

Книжный наставник Зарема Цакхар — о том, как научиться читать в удовольствие

Книги давно стали частью большой мотивационной гонки. Она начинается еще со школьных уроков литературы и продолжается в списках книг, которые обязательно нужно прочесть по разным причинам. В результате давление лишает главного — свободы выбора и реального удовольствия от чтения.

Чтобы снова научиться читать в радость, мы поговорили с книжным наставником и основательницей казанского книжного клуба без спикеров и экспертов Заремой Цакхар. В интервью она рассказала, нужно ли заставлять читать себя или ребенка, стоит ли следовать спискам, есть ли разница между бумажной, электронной и аудиокнигой и как выбрать ту самую. В конце — бонус с рекомендациями.

— В чем смысл работы книжного наставника?

— В первую очередь я преподаватель литературы и работаю с детьми в частных школах. Цель моих занятий — заинтересовать детей чтением и сделать так, чтобы они сами хотели обращаться к книгам в течение всей жизни. Читали не для учителя, а для себя.

На уроках я не иду строго по официальным программам: считаю, что к русской классической литературе и качеству ее текстов ребенка лучше привести через что-то современное и откликающееся его душе. Если ребенок остановился на «Котах-воителях» и всех их перечитал, я не буду сразу «перекидывать» его на Пушкина и Лермонтова, а буду действовать по ступенькам, каждый раз предлагая литературу на уровень выше в зависимости от того, что его цепляет. Так у ребенка развивается свой вкус.

Как наставник, я выполняю роль читающего взрослого рядом с ребенком. Хорошо, когда такой взрослый есть в семье, но если нет, я его заменяю и учу получать удовольствие от чтения. Иногда для этого я весь урок читаю книгу вслух и эмоционально реагирую на текст: плачу, смеюсь, удивляюсь и намеренно не сдерживаюсь, — потому что мне важно показать, что текст может вызывать отклик.

На уроках мы обсуждаем книги с эмоциональной точки зрения. Я транслирую, что их не обязательно анализировать — достаточно почувствовать переживания героев и понять, почему то или иное находит отклик. Мне кажется, для ребенка такой подход полезнее, потому что сокращает расстояние между ним и книгой. В детском сознании не возникает образ суперумного автора, до которого он не дотягивается. Каждый может понять посыл по-своему, открыть свою грань, и все они важны. Понятно, что для литературоведа какая-то точка зрения будет неверной, но разнообразие задает объем, и ценное можно найти в каждом мнении.

Помимо работы в школе, я встречаюсь с отдельными детьми и выполняю роль личного книжного наставника. Мы встречаемся в библиотеке. Я слушаю, что они читали и читали ли, как привыкли читать, какие сюжеты и фильмы им нравятся, и исходя из данных подбираю книги, помогаю наладить первое касание с литературой. По сути, занимаюсь индивидуальным подбором книг.

— Есть мнение, что чтение — это необходимость, а не просто приятный способ провести время. Стоит ли заставлять читать?

— Я считаю, что не нужно заставлять читать — нужно превратить чтение в приятный ритуал, и особенно если речь о детях. Например, некоторые мамы заходят к ребенку перед сном и предлагают либо 20 минут поговорить, либо 20 минут почитать. И родитель должен сделать предложение каждому ребенку отдельно, потому что вряд ли взрослые и маленькие дети будут с удовольствием читать одну и ту же книгу.

Для меня очень важен момент тактильности, поэтому я все-таки рекомендую садиться рядом с ребенком и читать в обнимку. Мне кажется, так процесс становится не только про чтение, но и про близость. Если сохранить традицию совместного чтения на весь период взросления ребенка, связующая нить не потеряется даже в сложном подростковом возрасте.

А вот гаджеты нужно именно заставлять убирать. В отличие от взрослого, у ребенка пока слабо развита лобная доля с центром воли, поэтому сам он оторваться от телефона, выключить телевизор или остановиться есть сладкое не в состоянии. В вопросах физического и ментального здоровья ребенка его «лобной долей» должен стать родитель. Конечно, проще, когда ребенок сидит себе потихоньку с гаджетами и не мешает, но спихивать его развитие на устройства нельзя. Может быть, мне легко рассуждать об ограничениях, потому что у меня нет детей, но я считаю, об этом важно задуматься еще на этапе беременности — если ты решаешь родить, то новый человек становится твоим «придатком» на всю жизнь.

Некоторые родители беспокоятся, что ребенку без телефона станет скучно и он не найдет себе занятий. Но в скуке нет ничего страшного. Наоборот, это очень хорошее состояние, и из скуки может родиться творчество — или то же желание почитать.

— А если мы говорим об уже выросших детях, с которыми не сядешь читать перед сном?

— В любом случае ребенку нужен пример. Если вы хотите, чтобы он читал, читайте сами. Причем чем раньше ребенок увидит, что вы проводите время с книгой и вам это интересно, тем глубже в него проникнет образ читающего человека. Когда вы читаете с телефона, транслируйте, что это именно электронная книга: зачитывайте вслух, спрашивайте мнение. У меня есть пример родителей, которые специально приходили к детям, пока те играли за компьютером, отвлекали их внимание на какие-то фрагменты — и дети были в курсе, что мама читает.

Другой момент — не переставайте предлагать, но без нажима. Однажды 11-классник, у которого я была репетитором, рассказал, как увлеченная чтением мама постоянно предлагала ему разные книги. Она переживала, что сын никогда не вкусит удовольствия от этого процесса, но мальчик всегда отказывался. В итоге она сказала: «Ладно, вот тебе “Три товарища” Ремарка. Это будет моя последняя попытка предложить тебе книгу, и если не получится, я отстану». Вряд ли Ремарк на 100% сработает со всеми, но в конкретном случае сын действительно начал активно читать.

Почему с ним сработало? Во-первых, потому что мама сама читает, а во-вторых, потому что подростковый возраст не разрушил их отношения. В-третьих, могло сработать заявление, что это правда последняя книга, после которой попытки прекратятся, и мальчик решил дать ей шанс. Но такой метод нельзя использовать слишком рано — скажем, с ребенком девяти лет. Нужно постоянно пытаться и дождаться поворотного момента.

— Как мотивировать читать уже совсем взрослого человека? Например, себя.

— Мне кажется, в возрасте 20-ти, 25-ти, 30-ти лет договариваться с собой очень сложно: в эти годы люди по-прежнему находятся в инфантильном периоде и мягкой дисциплины в их жизни нет. Я считаю, что только сейчас стала зрелым человеком, потому что как будто отрастила необходимые «зрелые» части в себе и действительно могу управлять своими решениями через дисциплину.

Взрослым тоже можно посоветовать откладывать телефон, ограничивать экранное время. Сама я так не делаю, но знаю людей, которые по субботам вообще не берут в руки телефон, и это тоже хороший способ самоконтроля. Через гаджеты люди бегут от пустоты, пауз, скуки, а в результате — от самих себя. Лишившись устройства, вы, возможно, сначала будете смотреть в стенку и думать, когда же все закончится. Это следствие зависимости, которая есть у всех, и от нее надо избавляться. Может, вы не посвятите освободившиеся часы чтению, но наверняка займетесь чем-то классным.

Мне самой легче вместо чтения посидеть с телефоном или включить сериальчик, как бы я ни любила книги, потому что формат взаимодействия с литературой требует усилий. Шаг к книге сделать трудно, но когда я его делаю, то понимаю, что отдыхаю гораздо лучше. В процессе чтения мозг, на мой взгляд, пребывает в уникальном состоянии, которого не достичь при просмотре фильма или даже прослушивании книги. По ощущениям оно сродни какой-нибудь медитации, и это действительно приносит удовольствие.

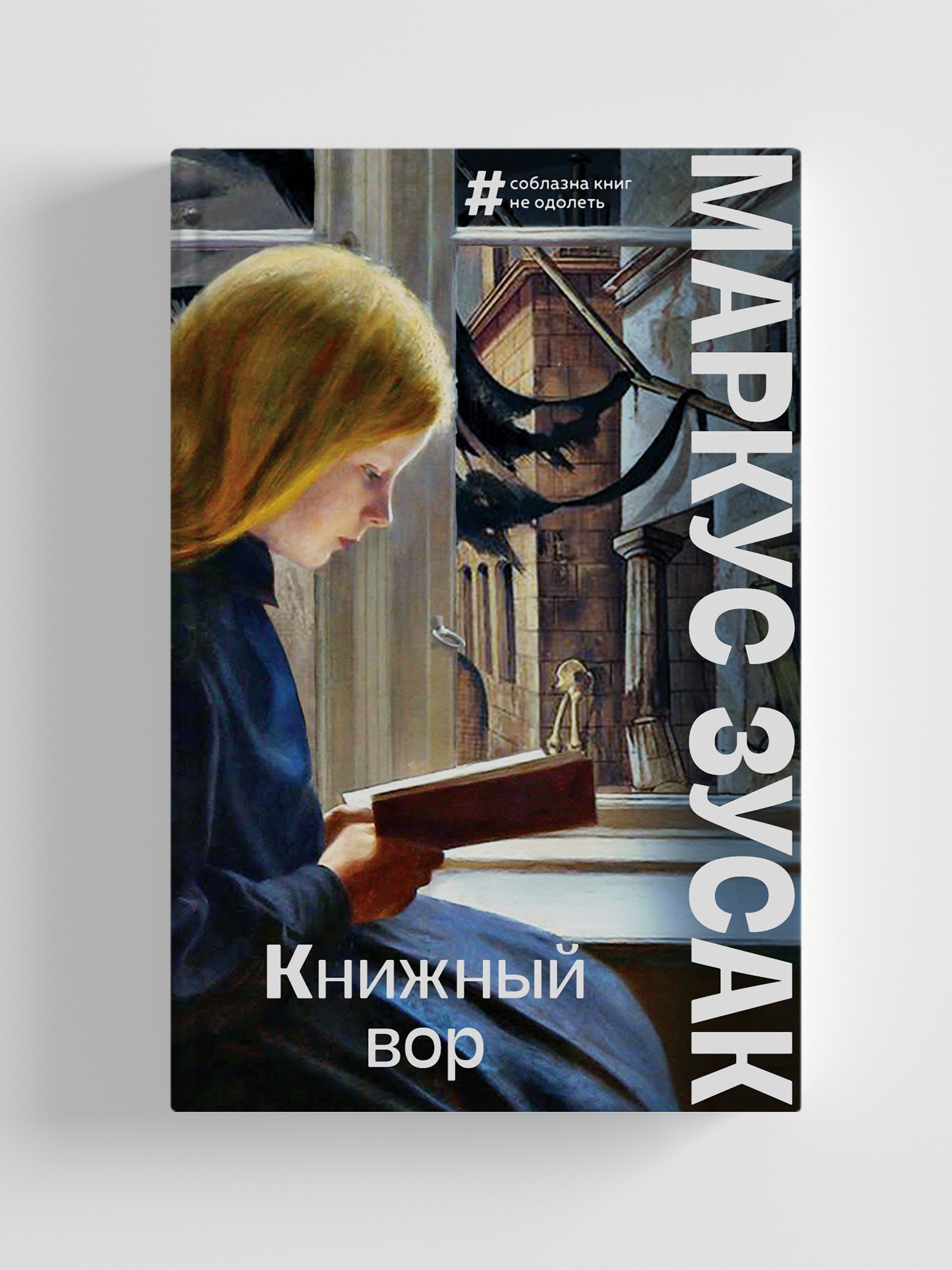

У каждой книги есть некая точка входа, с которой она начинает увлекать. У русских классиков вход зачастую сильно удален от начала. Например, прежде чем полюбить «Войну и мир», я начинала читать роман трижды и бросала. Только с четвертого раза я дошла до страницы, где произошел вход, и даже плакала, когда роман заканчивался, потому что не хотела с ним расставаться. Так что если вы заранее знаете, что не прочитаете 250 страниц «на силе воли», возьмите какую-нибудь книгу, где вход происходит сразу. Например, и детям, и взрослым я советую «Книжного вора» Маркуса Зусака — у нее быстрый вход и красивый язык. Еще очень много классных книг можно найти в нише литературы для подростков, young adult. Недавно с четвероклассниками мы читали «День числа Пи» Нины Дашевской — дети восприняли ее хорошо и реагировали по-своему, а я что-то нашла для себя.

Заставлять себя читать нужно только в момент, когда вы начали книгу и чувствуете, что она вам понравится. Рано или поздно читатель приходит к экспозиции (как правило, в ней писатель раскрывает детали созданного в произведении мира, — прим. Enter), и ее необходимо преодолеть.

Лично меня дочитывать мотивируют встречи книжного клуба. Если я не успею прочесть книгу ко времени, то могу дослушать фрагмент, потому что прийти на обсуждение, не завершив чтение, неудобно.

— В сети то и дело возникают списки книг, которые обязательно нужно прочесть до 10, 20, 30 лет — и так далее. Что вы думаете о таких списках? Нужно ли на них ориентироваться?

— Есть известный факт: современники Пушкина могли прочесть все значимые произведения, написанные ко времени их рождения, — в том числе несколько раз перечитать условную «Илиаду». Но для современного человека это невозможно. Даже если мы освободим под чтение вообще все время, будем спать 2 часа в сутки и обзаведемся рабами, которые будут чистить нам зубы.

Поэтому в выборе книг я руководствуюсь не списками, а принципом, что литература должна откликаться. И пусть это будет дурацкая книга: если вам нравится, скажем, Дарья Донцова, читайте ради бога и кайфуйте. Я верю, что, насытившись такими легкими книгами, человек перейдет на ступенечку выше и начнет читать более качественные детективы. Ему наскучит однообразие языка и сюжета — и количество книг перерастет в качество.

При этом поставить себе задачу прочесть определенное количество книг за год неплохо. Но пусть их будет не 100, а 10-12 небольших — возможно, это вас подстегнет. Главное, не читать на износ: не нужно делать из этого цель, потому что чтение — точно про процесс.

— Последние годы на книжном рынке ужесточилась цензура. Издательства вынуждены или закрываться, или сокращать издательский пакет, или извлекать из книг целые фрагменты, которые, по мнению политиков, могут нанести обществу вред. Согласны ли вы с такими мерами и должно ли государство вмешиваться в чтение? А если да, то как?

— По большому счету, я против вмешательства политики. Приведу пример. Я выступала на семейном книжном фестивале «Тау фест», и мужчина задал вопрос о своей дочке-подростке: «Как вы считаете, может ли ребенок читать Стивена Кинга? Там же маркировка 18+». Я считаю, да, может — маркировки очень часто не соответствуют действительности. Этот вывод мне позволяет сделать опыт работы с детьми: книги 12+ 12-летним подросткам на моих занятиях уже не заходят. Есть даже правило, что литературный герой должен быть на год-два старше читателя, чтобы книга вызвала интерес.

И что такого, если девочка читает Стивена Кинга? Может, у нее есть внутренний запрос на страшилку. По мнению моего психолога, постоянный просмотр фильмов одного и того же жанра может значить, что либо тебе не хватает экранных эмоций, либо ты не можешь их проявить и переживаешь таким образом. Просматривая триллер, ты разрешаешь себе бояться, потому что можешь оправдать эмоцию страшным сюжетом. Возможно, девочка тоже реализует свой страх через книгу — и это не плохо.

Если вы боитесь, что ребенок перенимет из книги что-то не то, возникает вопрос в вашей с ним связи. В конце концов, детей заинтересовывают книги не просто так, и пусть лучше острые вопросы приведут вас к открытому честному диалогу. Так же и со взрослыми: государству не нужно запрещать книги — нужно дать возможность обсуждать, и тогда общество будет здоровым. Диалог может родиться даже вокруг совершенно отвратительной литературы, но он важен, потому что способен сблизить людей.

— Как самостоятельно разобраться в книжном рынке и научиться подбирать интересные книги? С чего начать?

— Я бы попробовала начать с изучения самих себя. Вспомнить, что вы читали и что хотя бы немножко нравилось: романтические истории, детективы, приключения? Можно пойти от фильмов и спросить у себя, что именно в них цепляет, помимо жанра, ведь два человека могут любить один и тот же вестерн за разное. Или шире — выяснить, что вам в широком смысле ценно в искусстве и что вы из него получаете. Может быть, вам интересно разобраться в человеческой душе, а может, вы ищите отвлечения от насущных проблем — или даже просто смотрите на красивое. Все эти выводы имеет смысл перенести в книжную сферу и уже с анализом прийти в магазин или библиотеку, обозначив интересы.

Иногда выбор книги подсказывает визуал. Попробуйте побыть среди книг, перебрать обложки и найти зацепки — современные издательства так или иначе отображают содержание на обложке. Когда я прихожу за новой книгой с девочкой, для которой выступаю наставником, то прошу ее прочесть первые страницы, и она уже может сказать, хочется ли читать дальше. Но, опять-таки, такой фокус срабатывает с книгами с короткой зоной входа.

Вдобавок я бы порекомендовала походить по книжным клубам. Сначала побывать там слушателем и понять, хотите ли вы прочесть ту же книгу, что и участники. Да, будет много спойлеров, но вместе с ними и шанс, что вас что-то зацепит. И, конечно, пробуйте подходить к книгам через рекомендации людей, потому что мы соединяемся не просто так. Вероятно, то, что читает ваш знакомый, найдет отклик и у вас. Если книга вдруг «не зашла», не дочитывайте ее — помните, что время человека ограничено, и все прочесть невозможно. В этом деле, как в истории с мамой и 11-классником, важно не отстать от себя и пробовать открывать новое.

— Влияет ли количество прочитанного на качество чтения? Есть ли смысл приучать себя к какой-то периодичности?

— Хотя я очень «за» отклики, импульсы, любовь и мягкое отношение к себе, скажу, что приучать себя смысл есть. У меня самой нет привычки читать постоянно, но если бы я могла читать каждый день по чуть-чуть, то это было бы круче.

Мне кажется, чтение должно стать привычкой наравне с утренним душем. С одной стороны, мы принимаем его, чтобы быть чистыми, с другой — часто наслаждаемся в процессе. А что плохого в таком же наслаждении книгой каждый день? Или в том, чтобы постоянно искать «свою» книгу? Дать себе такую задачу — тоже круто.

— Когда и почему вы решили организовать свой книжный клуб?

— Раньше у меня на двоих с партнером, близким для меня человеком, был бизнес и общественно значимый проект — игры по городскому ориентированию и краеведению. Люди посещали их по несколько раз в разные периоды жизни: мы видели, как они создавали семьи, а потом приводили детей и уже вместе по-новому открывали для себя город. Кто-то после игр решил сменить сферу деятельности и стал экскурсоводом, то есть наше дело создало некий импульс и действительно повлияло на общество.

Со временем наши с партнером отношения трансформировались. Это повлияло на работу, и я приняла решение оставить дело — уйти в никуда. Поначалу у меня были какие-то деньги, но они быстро закончились, а потом грянул коронавирус. Я подумала: «Ну все, надо чем-то заниматься». При этом я понимала, что уже сделала в этой жизни что-то важное, выполнила свою миссию на Земле — а дальше можно стать хоть кассиром в «Пятерочке». Да, жизнь кассира не такая классная и зарабатывает он меньше, но прокормить себя это позволит.

И вот я лежала, круглосуточно смотрела сериальчики, а в перерывах думала, чем хочу заниматься. В тот момент пришло осознание, что даже если бы мне не платили, то я бы все равно читала книги и обсуждала их с людьми. Теперь я кайфую, когда читаю современную литературу на школьных занятиях и вдруг ребенок ей интересуется. Или когда мамы учеников признаются, что у детей расширился диапазон чтения.

Во всей этой теме я вижу историю не только про книги, но и про душу. Душевная и духовная части личности должны уравновешивать телесность. Как раз через книги мы их дополняем и приходим к балансу. Способствуя ему, я как будто делаю мир лучше.

— Насколько сложно было организовать клуб? Кто посещал его первое время и какая аудитория у него сейчас?

— Вообще, я начала с клуба семейного чтения. Хотела, чтобы ко мне приходили мамы с детьми и мы вместе развивали их близость через книгу. Но в основном мамы хотели просто оставить детей, чтобы с ними кто-то читал, и это меня расстраивало. Возможно, я просто не смогла донести до них ценность формата.

Затем я пришла в Национальную библиотеку РТ, предложила создать взрослый и детский книжный клуб на ее базе и достаточно быстро набрала многочисленную группу. Клубы существовали не ради денег, а как отдушина, и летом я решила прерваться на отдых. А когда вернулась, народу поубавилось и я не смогла вновь собрать костяк.

В какой-то момент я ушла из библиотеки, потому что мне не понравилось анонсирование событий день в день, а не заранее. Уход отразился на клубах не лучшим образом: стало сложно идти дальше, но все-таки получилось. Сейчас в чате клуба 45 человек, на очные встречи приходит 5-6 — это маленькое, но сообщество. С тремя девушками мы сблизились: они приходят на встречи уже несколько лет, поэтому мы довольно много знаем друг о друге.

Когда в клуб приходят новые люди, я волнуюсь: понравится ли им и как их воспримут устоявшиеся участники клуба? Хотя клуб легко принимает в себя новичков, я, наверное, не хочу, чтобы он сильно разрастался — ведь когда на встречах 20 участников, разговор для каждого не получится. Думаю, если в какой-то момент количество перевалит за человек 10, я буду делать для них две отдельные встречи.

В Академии образования «СОвушки» есть мой детский книжный клуб. Со стороны процесс выглядит странно: дети могут сидеть собирать «Лего», а я им читаю и периодически передаю книгу для самостоятельного чтения. Родителю такое может не понравиться, но, пообщавшись с ребенком, они поймут, что он все слушал и воспринимал — просто в таком легком формате, не за партой.

— Есть ли в нише клубов конкуренция? Если да, то как вы «боретесь» за участников?

— Ощущение конкуренции зависит от организатора книжного клуба. Он может воспринимать существующие в ряду проекты как конкурентов, а может — как благоприятную или неблагоприятную среду. Если книжных клубов много, по идее, среда благоприятна — хотя бы не приходится объяснять, что это такое, и понимаешь спрос.

На днях я написала участнице, которая раньше приходила в мой клуб и пропала. Оказалось, она посещает другой клуб, потому что книги, которые мы выбираем, ей не очень интересны. И я не почувствовала какого-то укола [ревности].

Если сравнивать клубы, то мой, может быть, не в топе. При этом я обозначаю важность камерного диалога, поэтому мне не нужно большое количество участников. Участники моего клуба могут посещать другие, читать там интересные им книги, и меня это не задевает. Я не готова сказать, что мы будем читать только то, что нравится именно им, потому что мне самой нравится читать разное.

— Как вы с учетом интересов довольно большого количества людей выбираете, что будете читать дальше?

— В конце встречи ее участники предлагают следующую книгу сами, и я обычно ориентируюсь на мнение большинства и свой отклик. Бывает, человек, который предлагает книгу, уже ее читал и хочет прочесть вновь, чтобы обсудить и узнать, что найдут в книге другие. Например, на прошлой встрече одна из участниц предложила роман Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик», и теперь мы читаем ее. А бывает, у человека есть свой список книг и он предлагает вариант из него.

Я тоже предлагаю книги по своему запросу. Недавно я побывала на лекции одного из моих любимых университетских преподавателей Лии Бушканец, которая сейчас руководит Музеем Толстого, про отношения между мужчиной и женщиной на основе произведений русских классиков. Она разбирала «Анну Каренину» и линии отношений между Анной, ее мужем и Вронским, зачитывала фрагменты — и я кайфанула от текста. Несмотря на филологическое образование, «Анну Каренину» я пока не читала, и мне захотелось с ней познакомиться, поэтому я предложила участницам клуба посвятить роману одну из весенних встреч.

— В чем преимущество книжных клубов перед литературными блогами и подкастами с участием филологов и писателей?

— В последнее время я не посещала никакие книжные клубы, помимо своего, но участницы моего пробовали ходить в другие. В одном из них сначала читали лекцию по произведению и рассказывали о писателе, затем давали короткое время на обсуждение книги. И если сравнить такой формат с лекцией эксперта или подкастом, то книжный клуб проигрывает: лучше пойти к специалисту, получить удовольствие и наполниться чем-то, чего нет в Википедии.

Мой клуб — принципиально без спикеров и экспертов. На встречах вы не сразу поймете, кто организатор, потому что, хотя я и задаю канву, все его участники равны. Когда мы обсуждали «Уроки химии» за химическим столом заведения «Театральный Буфет» в здании, где когда-то жил Бутлеров, одна из участниц рассказывала исторические подробности с экскурсии. В этот момент можно было подумать, что ведущей клуба выступает она.

Такие моменты для меня очень важны: я за то, чтобы у каждого человека было место проявить важные стороны своей личности, где их оценят. Мы все потребляем очень много контента, но не всегда можем его выдать и заявить о себе, а это действительно нужно. Помимо того, для меня важен разговор на равных. Когда вы потребляете контент от эксперта, то находитесь в позиции «снизу», задвигаете свои эмоции на задний план и можете бояться выразить свою точку зрения. Эксперт может сказать, что автор имел в виду одно, а вы чувствуете другое — и имеете полное право так чувствовать. Поэтому в моем клубе нет правых и неправых. Этот принцип дарит возможность эмоционального контакта и с книгой, и с участниками диалога.

Почему многие люди отвергают современное искусство и называют его фигней? Потому что сложно быть «снизу», смотреть и не понимать. Забейте, что хотел сказать автор, — просто посмотрите, подумайте, почувствуйте. Спросите себя, какие эмоции вызывает пятно на полотне. И точно так же спросите, какие вызывает прочитанная книга. Можно сопереживать герою, а можно нет — и то и другое правильно. В конце концов, у каждого свой багаж жизненного опыта.

Самое интересное во встречах клуба для меня — слушать разные точки зрения: тогда книга, особенно хорошая, распаковывается и становится объемнее, как панорамное издание. С опытом одного человека, даже филолога, такое многомерное восприятие невозможно.

— В большей части интервью мы говорим о художественной литературе. А читаете ли вы научно-популярную?

— Научно-популярные книги мы читаем тоже. У нас была встреча по книге «Радикальное прощение», такой полу-психологической, полу-эзотерической истории. Потом, мы читали «Пять языков любви», «Сказать жизни “Да!”» и «Семь навыков высокоэффективных людей» — последнюю я очень люблю и даже хотела бы обсудить ее по главам с каким-нибудь бизнес-сообществом. Самой мне хочется напитаться от книги красотой, я всегда ее ищу, но не все книги клуба оказываются красивыми.

Художественная литература отличается моментом соприкосновения с искусством. Помимо блока знаний, ты можешь получить от нее особый вид эстетического удовольствия, которое отличается от удовольствия при прослушивании музыки или просмотре кино. Это как с походом в ресторан: мы можем съесть салат и насытиться им, но иногда хочется десерта или супа. Не читая, ты упускаешь еще одно вкусное блюдо.

— На ваш взгляд, есть ли какая-то разница в формате книги? Проще говоря, обязательно ли читать бумажные издания — или можно читать электронные и слушать аудиокниги?

— Для меня читать книгу в бумажном формате — это как поехать в путешествие и остановиться в пятизвездочном отеле. Жить там приятно, но не обязательно только там. Грубо говоря, если вы не можете читать на бумаге, «съездите в четырехзвездочный отель» — прочитайте электронную.

Некоторые участницы клуба книги слушают. Возможно, их расстроят мои слова, но я считаю, что аудиоформат ухудшает восприятие литературного произведения, потому что за слушание отвечают другие отделы мозга. В аудиокнигах интонации читателя заменяются на чужие, к тому же обычно при слушании люди параллельно делают другие дела.

Я перехожу на слушание, когда книгу дочитать необходимо, и это совсем не то же самое, что держать ее в руках. Прослушивание аудиокниг снижает качество вхождения текста в тебя, хотя мы все когда-то начинали с пластинок, кассет и чтения мамой вслух. Почему так важно научиться читать? Потому что при чтении мир книги становится полностью твоим — ты можешь взять его и присвоить. Так зачем отказываться от этого владения? Но если у вас нет возможности читать, а только слушать — слушайте. Это лучше, чем не соприкасаться с книгами вообще.

Рекомендации Заремы Цакхар — для тех, кто давно не читал, но хочет начать

«На мой взгляд, эти три очень светлые и две темные книги могут стать отличным стартом, хотя истории в них непростые. Все они интересны и нетяжеловесны, при этом красивы»

«Книжный вор», Маркус Зуcак

Красиво, тонко, нежно и трогательно о судьбе девочке в нацистской Германии. Интересно с первых страниц, а еще в книге очень оригинальный рассказчик. По ней нельзя было снимать фильм, но сняли и все испортили.

«Дни Савелия», Григорий Служитель

Роман (самый настоящий роман) о коте (тоже самом настоящем) точно коснется вашей души. Мы слышим о книге про кота и представляем что-то сентиментальное, даже девчачье, — но эта книга, на мой взгляд, очень мужская.

«Сказать жизни “Да!”», Виктор Франкл

Виктор Франкл — психотерапевт, которому удалось вынести ужасы концлагеря, сохранить свою жизнь и психику. Эта история поможет не только тем, кто переживает сложные моменты жизни, но и всем, кто хочет чувствовать себя свободнее и счастливее.

«Колымские рассказы», Варлам Шаламов

«Колымские рассказы» несложно читать технически (это рассказы, и вы в любой момент можете остановиться), но сложно психологически. Книга рассказывает о сталинских репрессиях в черствой и сухой манере, изнутри и со злостью.

«Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро

Для меня это была очень увлекательная антиутопия, ужасающая тем, что она не ужасает. Хорошая демонстрация того, как довольно легко ввести бесчеловечность в рамки нормы.

Текст: Анастасия Тонконог

Иллюстрации: Марина Никулина

Фото: предоставлено Заремой Цакхар

все материалы