Автор: Редакция Enter

Мы ждали теплое лето, и оно пришло. А вместе с ним и вылазки на природу с шашлыками, пляжем и палатками. Вопрос только в одном — насколько любители летнего туризма могут быть экологичными по отношению к природе?

Ко Всемирному дню защиты окружающей среды Enter и СИБУР в рамках проекта «Чисто в большом городе» подготовили тест, чтобы выяснить, какой мангал нужно выбрать, на чем экологичнее доехать до места отдыха и что делать с оставшимся мусором. Пройдите тест и узнайте, насколько вы экофрендли.

Партнерский материал

Материалы в рамках проекта «Чисто в большом городе»:

Энвайронментализм: Как осознанность меняет культуру потребления

Усыновить калана и еще четыре совета, как провести 8 марта экологично

Экологичность без стресса: Как сделать экопривычки частью жизни

Шесть вещей, которые мы считаем экологичными по ошибке

Куда сдавать вторсырье и ненужные вещи в Казани и Нижнекамске

Изображения: Sasha Spi

В издательстве «Бомбора» выходит книга Евгении Назаровой «Про аллергию и иммунитет». Это короткий, но очень понятный справочник для аллергиков и для тех, кто подозревает у себя аллергию. На страницах издания врач объясняет, почему организм проявляет реакцию и как с ней жить, а вдобавок приводит истории выздоровления с развернутыми схемами лечения.

С разрешения издательства Enter публикует отрывок об аллергии на пыль — самой распространенной в мире. Читайте, откуда она берется, каковы ее признаки и стоит ли чаще убираться, чтобы ее предотвратить. Саму книгу можно заказать на сайте.

Пылевые клещи являются самым распространенным бытовым аллергеном, который вызывает круглогодичные симптомы. Сенсибилизация (повышенная чувствительность, — прим. Enter) к клещам домашней пыли (далее по тексту КДП, — прим. автора) встречается очень часто: по данным исследований, около 130 млн человек во всем мире имеют данный вид аллергии.

КДП — это микроскопические членистоногие семейства паукообразных, которые питаются отмершими частичками эпидермиса и волос человека и домашних животных. Размер пылевого клеща составляет 0,1-0,5 мм, поэтому его невозможно увидеть невооруженным глазом.

Выделяют около 150 различных видов КДП. В домашней пыли преимущественно содержатся клещи рода Dermatophagoides, которые обитают в бумажных книгах, мягкой мебели и игрушках, коврах, матрасах, постельных принадлежностях. Росту численности клещей способствует высокая влажность (от 55% и выше) и температура около 25°С.

Причиной круглогодичных аллергических заболеваний — ринита, конъюнктивита, дерматита и даже бронхиальной астмы — служат как сами клещи (хитиновая оболочка), так и продукты их жизнедеятельности (фекалии). Крошечные фекальные шарики клеща (10-40 мкн) поднимаются в воздух в процессе смены постельного белья, уборки квартиры с помощью пылесоса, игры с мягкими игрушками, надевания шерстяной одежды и могут оставаться там около 20 минут. Они оседают на слизистых оболочках дыхательных путей человека и вызывают симптомы аллергии.

В КДП есть белок тропомиозин, ответственный за перекрестную пищевую аллергию к ракообразным и моллюскам. То есть, если у пациента аллергия на КДП в виде заложенности носа, выделений из носа, затрудненного дыхания, у него может появиться перекрестная пищевая аллергия на креветки в виде отеков или крапивницы.

Проявления аллергии к КДП:

• ринит;

• конъюнктивит;

• астма;

• дерматит;

• перекрестная пищевая аллергия на ракообразных и моллюсков — крапивница и анафилаксия при проглатывании, описаны случаи при употреблении муки, зараженной клещами, но это редкость.

Симптомы беспокоят человека, имеющего повышенную чувствительность к КДП, круглый год. Особенно выражены бывают в утренние часы, после пробуждения, но не такие яркие, как при поллинозе, хотя более опасны. Именно аллергия на пылевых клещей чаще (в восемь раз), чем другие, прогрессирует в астму, особенно у детей.

Многие пациенты, узнав, что у них аллергия на домашнюю пыль и клещей, которые в ней живут, очень удивляются и утверждают, что проводят регулярную уборку и используют очистители воздуха, то есть занимаются элиминацией аллергена — удалением его из окружающей среды. Конечно, влажная уборка — необходимая мера профилактики, но ее недостаточно, чтобы избавиться от аллергии.

Как обустроить гипоаллергенный быт?

• Стирать подушки и одеяла с синтетическим наполнителем при температуре 60°С;

• Проводить влажную уборку раз в неделю;

• Избавиться от ковров, использовать напольное пробковое покрытие;

• Вместо штор на окнах установить жалюзи;

• Книги и мягкие игрушки хранить в закрытых шкафах и контейнерах;

• Проводить чистку и дезинфекцию кондиционера перед началом сезона;

• Регулярно проветривать комнаты;

• Использовать очиститель и увлажнитель воздуха.

Многие тратят огромное количество времени, сил и нервов на частую домашнюю уборку. Но, к сожалению, даже самая тщательная уборка не решает проблему окончательно.

Аллергическое воспаление может запустить даже незначительная концентрация пыли, которая все равно циркулирует в воздухе жилого помещения, поступает через вентиляцию или приносится на одежде и вещах, когда человек возвращается из гостей, с работы, из школы и пр. Поэтому гипоаллергенный быт — это хорошо, но без фанатизма. Это всего лишь способ избавиться от выраженных симптомов.

Если у вас аллергия на домашнюю пыль и КДП, метод, который действительно поможет с данной проблемой, — это АСИТ (аллерген специфическая иммунная терапия, суть которой в воздействии аллергена на пациента с постепенным увеличением его дозы, — прим. Enter).

Диагностика аллергии на КДП

К сожалению, кожные аллергопробы в данном случае не предусмотрены, так как на сегодняшний день нет экстрактов КДП. Поэтому для диагностики необходимо сдать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е к этому аллергену.

Лечение

Полностью исключить контакт с аллергеном в случае с пылевыми клещами не получится. Можно снизить их концентрацию в квартире с помощью комплексных мер, что позволит несколько уменьшить интенсивность симптомов.

Симптоматическая фармакотерапия:

• антигистаминные препараты;

• гормональные назальные спреи;

• гормональные и бронхорасширяющие ингаляторы и другое.

Эти препараты помогут справиться с симптомами, но лишь на время действия лекарственного средства. Затем симптомы возобновятся. Важно помнить, что аллергия — это прогрессирующее заболевание, интенсивность симптомов постепенно будет усиливаться, а сама болезнь может переходить в более тяжелые формы.

АСИТ — единственный метод, позволяющий не только уменьшить симптомы при контакте с аллергеном, но и предотвратить развитие астмы и других тяжелых проявлений аллергии, а в случае астмы — добиться стойкой ремиссии и, возможно, даже отказаться от препаратов.

На сегодняшний день АСИТ может проводиться в разных лекарственных формах. Например, есть аллергены для подъязычного использования (таблетки, капли).

Изображения: Руди Лин

Можно прочесть сто статей о защите персональных данных, но этого никогда не будет достаточно. Каждый день алгоритмы обновляются, злоумышленники становятся опытнее, а заинтересованные в краже информации — жаднее.

Недавно в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Старший брат следит за тобой» Михаила Райтмана, которая поможет вам обезопасить личное цифровое пространство и даже просчитать шаги мошенников наперед. С разрешения издательства мы публикуем отрывок о том, как злоумышленники подбирают пароли. Полная версия книги уже в продаже онлайн.

Сложно составить надежный пароль, не понимая, как работают хакеры, мошенники, специалисты по информационной безопасности, следственные органы и спецслужбы. Зная об их приемах, можно проанализировать слабые места собственных кодовых фраз и сменить их, пока не стало слишком поздно. Итак, как злоумышленник может узнать/угадать/ подобрать ваш пароль?

Силовой метод. Как правило, этот метод применяется к людям, которым действительно есть, что скрывать. Злоумышленник может требованиями, угрозами или с помощью физического воздействия заставить выдать пароль. Спецслужбы и органы правопорядка при этом могут ссылаться на закон, согласно которому они могут досмотреть содержимое устройства, но следует знать: в России закон не обязывает владельца разблокировать его для досмотра.

Перебор. Злоумышленник использует специальную программу, позволяющую в автоматическом режиме очень быстро перебирать пароли. Существует несколько видов перебора паролей.

- По базе данных

Этот вид атаки еще называется credential stuffing: киберпреступник перебирает регистрационные данные пользователей из ранее украденной или купленной базы данных. Поскольку взламываемый сервис может блокировать попытки многократного доступа с одного IP-адреса, как правило, запускается автоматизированный процесс перебора, в том числе и с применением бот-сетей. Тогда сервис считает обращения к серверу попытками авторизации реальных пользователей.

- По словарю

Программа для взлома подключает специальные внешние файлы — словари, списки слов, которые могли применяться владельцами в виде паролей, например имена, фамилии, 10 000 самых популярных паролей, клички животных и так далее (используются отдельные файлы для латиницы и других языков, включая кириллицу).

- По маске

Атака по маске производится, когда известна часть пароля. Скажем, если злоумышленнику известно, что пароль начинается с буквы «а», то он может ее указать вместо первого символа вопроса в маске, и поиск будет произведен быстрее.

- Брутфорс

Этот вид атаки, называемый также методом «грубой силы», подразумевает перебор всех допустимых комбинаций символов, вплоть до нахождения той, которая подходит в качестве пароля. Это самый надежный метод перебора пароля, при котором вычисление правильного пароля лишь вопрос времени. Но в случае особенно длинных несловарных паролей оно может занять миллионы лет.

- Персональный взлом

В этом случае атака (которая может сочетать разные способы подбора паролей) направлена на конкретного пользователя: взлом аккаунтов в социальных сетях, электронной почты, мессенджеров и тому подобное. Через интернет или иными путями злоумышленник старается узнать логин, личные данные и другую информацию, которая понадобится ему для подбора пароля. Злоумышленник вписывает в программу взлома адрес ресурса, к которому нужен доступ, и логин; подключает словарь и подбирает пароль. Составляя словарь, нарушитель пытается понять, какой логикой вы руководствовались при составлении пароля (использовали логин + 2 символа; логин, написанный задом наперед; самые распространенные пароли и тому подобное), и применяет ее при подборе пароля. Также учитываются такие особенности, как название сайта (может использоваться в составе пароля), открытые данные пользователя (например, часто в виде паролей применяются даты рождения) и шаблонность комбинаций. Если злоумышленник охотится за определенным устройством, ему известна вся открытая информация о владельце (или даже закрытая, если нарушителем является родственник либо злоумышленник владеет приемами социальной инженерии). Еще играет роль психология людей, точнее, их склонность к шаблонному мышлению. Чтобы понять, что это такое, пройдите следующий тест: посмотрите на категории ниже и, не задумываясь, быстро назовите по одному слову из каждой категории:

- фрукт;

- часть лица;

- русский поэт;

- цветок;

- страна.

В большинстве случаев ответы — это «яблоко», «нос», «Пушкин», «роза» и «Россия». Это и есть пример шаблонности мышления, предсказуемости, которую злоумышленники учитывают при взломе паролей.

- Брут/чек

Цель такой атаки — перехват большого числа паролей, то есть паролей многих пользователей. К программе взлома подключается база логинов и паролей каких-либо почтовых сервисов. Также подключается список прокси-серверов, чтобы замаскировать узел. Это не дает инструментам защиты взламываемых сайтов обнаружить атаку. При регистрации на сайте, в социальной сети или в игре пользователь заполняет поле с адресом своей почты, на который приходят данные для входа в соответствующий аккаунт. В опциях брутфорса указывается список названий сайтов или других ключевых слов, по которым он будет искать в почтовых ящиках именно эти письма с логинами и паролями, извлекать из них информацию и копировать ее в отдельный файл. Так хакер получает сотни паролей и может использовать их в любых целях. Когда система защищена от перебора паролей ограничением числа попыток (например, блокирует IP-адрес, откуда исходят запросы, если превышено число попыток), программа автоматически берет адрес следующего прокси-сервера из списка, меняя IP-адрес, и продолжает атаку.

В современные системы защиты разработчики встраивают специальные алгоритмы, к которым относятся временная блокировка доступа к устройству после нескольких попыток подряд ввести неправильный пароль и отображение генерируемого CAPTCHA-кода (случайного набора символов (слов) или уравнений, которые надо решить). Злоумышленники стараются обойти такие ограничения, подключая к устройствам аппаратные клавиатуры или специальные сервисные инструменты и применяя программы автоматического распознавания и ввода CAPTCHA-кода. К сожалению, есть программы, сайты и устройства, которые не имеют таких ограничений и допускают неограниченное количество попыток подбора пароля. Кроме того, иногда устройства, программы или сайты хранят в доступных файлах хешированные пароли, которые злоумышленник может похитить и перейти к следующему указанному здесь способу перебора.

- По специальным таблицам

Распространенный метод взлома паролей, когда базу данных с хешированными паролями крадут с сервера (либо похищают хешированные пароли с устройства пользователя) и затем хакер подбирает к хеш-суммам соответствующие пароли.

Вкратце о хешировании

Хеш-сумма — это значение пароля, зашифрованное по специальному криптографическому алгоритму (существует много разных алгоритмов различной степени криптостойкости — MD5, SHA-1, SHA-3 и другие). Постоянно разрабатываются новые алгоритмы с целью повышения их стойкости. В качестве примера рассмотрим принцип работы алгоритма SHA-1 (в настоящее время считается устаревшим и постепенно выходит из обращения). Если зашифровать по алгоритму SHA-1 слово «взлом», получится хеш-значение 94d6ad7efefe1b647da47625e75712f87405c3c1 (и это значение всегда будет соответствовать слову «взлом»). Не важно, какой длины данные шифруются, будь то слово из 5 букв, как в примере, или 100 специальных символов: в итоге вы получите хеш-значение фиксированной длины из 40 случайных символов (у других алгоритмов длина строки может быть иной). Даже слово «Взлом», написанное с прописной буквы, будет зашифровано в абсолютно другой хеш (9281eea3837f94218b04024d23c9d20a718 11b4a). Вы можете поэкспериментировать с хешированием паролей на сайте https://www.hashemall.com и с их расшифровкой на сайте https://crackstation.net. На большинстве сайтов, в программах и системах пароли в открытом виде, как правило, не хранятся, а используются их хеш-значения. Процесс регистрации/ авторизации на защищенном сайте происходит по описанному ниже сценарию.

При регистрации:

Пользователь пересылает логин и пароль на сайт, где к паролю присоединяется соль (строка данных, которая передается хеш-функции вместе с входным массивом данных для вычисления хеша, — прим. автора), сгенерированная с помощью криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел, а затем, зная пароль (или его первый хеш) и соль, с помощью стандартной криптографической хеш-функции, например SHA256, вычисляют хеш-значение. Соль и хеш-значение сохраняются в базе данных пользователей.

При аутентификации/авторизации:

Пользователь пересылает логин и пароль (в открытом виде по защищенному каналу/протоколу, в зашифрованном виде или в виде хеш-значения) на сайт, где соль и хеш-значение пользователя извлекаются из базы данных. Соль добавляется к введенному паролю и с помощью той же самой функции вычисляется хеш-значение. Хеш-значение введенного пароля сравнивается с хешзначением, сохраненном в базе данных. Если они совпадают — пароль верен, тогда пользователь аутентифицируется и допускается в систему. В противном случае пользователю сообщают о неправильном пароле.

Украв базу данных, злоумышленник получает доступ к хеш-значениям паролей, а не к самим паролям и, соответственно, в большинстве случаев не сможет залогиниться от имени какого-либо пользователя (разумеется, он может перехватить данные при передаче на сервер пароля конкретного пользователя, но этот случай не связан с безопасностью всех остальных посетителей сайта и будет рассмотрен в соответствующих главах этой книги). Для успешной аутентификации хакеру нужно извлечь из хеш-значений исходные пароли, используя вспомогательные средства (например, таблицы, в которых все распространенные пароли сопоставлены с их хеш-значениями). Это легко удается сделать при использовании не только простых и распространенных паролей, но также сложных и длинных. Взломав один хеш, злоумышленник получает доступ ко всем аккаунтам, где используется тот же пароль.

Допустим, когда-то давно на сайте http://site.ru использовалась БД, в которой хранились открытые пароли и их хеши, и она утекла к хакерам. Спустя какое-то время была украдена база данных другого сайта, скажем http://site2.ru, в которой были записаны только хеши паролей (алгоритм хеширования, естественно, тот же). Хакер сканирует базу данных http://site2.ru в поисках хешей, совпадающих с найденными в базе данных http://site.ru. Обнаружив совпадения, хакер может раскрыть соответствующие пароли в базе данных http://site2.ru, несмотря на то что там хранились только хеши (и сложность пароля здесь не играет роли).

Также хакер может формировать собственную базу хешей, даже если их нет ни в одной БД. При этом он обычно учитывает специфику взламываемого сайта. Если формат пароля не требует спецзнаков, значит, пароль состоит только из букв и цифр. Также учитывается регион, где используется сайт, его тематика (например, если пользователи сайта — пенсионеры, то они могут использовать как пароли имена внуков) и так далее. Так хакер может вычислить хеши для наиболее популярных парольных фраз, а затем сравнить со своей базой хешей украденную с сайта БД с хешами реальных пользователей.

Взломав один хеш, злоумышленник получает доступ ко всем аккаунтам, где используется тот же пароль.

Поэтому для дополнительной защиты от подбора паролей их хеш-значения «солят», то есть к значению хеша добавляют некое единое для всех пользователей системы (сайта) или уникальное для каждого пользователя значение, называемое солью, и получают второе хеш-значение. Соль снижает вероятность подбора пароля злоумышленником, так как «радужные таблицы», о которых речь пойдет чуть ниже, не позволят сравнить хеш-значения и определить (открыть) пароли. Если соль одинакова для всех пользователей, то и у разных пользователей с одинаковыми паролями будут одинаковые вторые хеш-значения, а если уникальна, то вторые хеш-значения всех пользователей, даже с одинаковыми паролями, будут различны.

Например, если пользователь А и пользователь Б используют пароль «Яблоко», то в первом случае их парольный хеш будет одинаковым (скажем, 422a41… без соли и a5ed85… с солью у обоих пользователей*), а во втором — различным (скажем, 422a41… без соли у обоих пользователей и a5ed85… у одного и fc1a95… у второго (с солью)).

Кстати, если пароль хешируется на стороне клиента, т. е. на компьютере (устройстве) пользователя, это хеш-значение становится, по сути, самим паролем, так как именно хеш передается пользователем на сервер для аутентификации. Злоумышленник может перехватить хеш и зайти на сервер под именем пользователя, даже не зная его пароля. Поэтому в таких случаях необходимы дополнительные меры защиты, например использование протокола HTTPS (TLS).

Еще можно упомянуть о коллизиях — случаях, когда криптографический алгоритм создает одинаковые хеш-значения для разных фрагментов данных. Этим недостатком грешит большинство хеш-функций, одни меньше (SHA-256, SHA-512, whirlpool и другие), другие больше (например, MD5 или SHA-1). Злоумышленники могут использовать и эту особенность, но несколько иначе. Имея один набор данных, они могут подобрать другой (к примеру, файл) с таким же хешем, как у первого. Вектор атаки следующий: злоумышленник подменяет корректный файл своим экземпляром с закладкой, вредоносным макросом или загрузчиком трояна. И этот зловредный файл будет иметь такой же хеш или цифровую подпись.

Сначала злоумышленник выясняет, какой алгоритм был использован для хеширования паролей. Это относительно несложно, поскольку криптографические алгоритмы независимо от размера входных данных генерируют хеш-значения фиксированной длины и эта длина различна для разных алгоритмов.

«Несоленые» хеши обрабатываются злоумышленником с использованием таблиц ранее сопоставленных друг с другом хешей-паролей. Таблицы бывают разного типа, например «радужными» (они представляют собой перечень соответствий не всех ранее подобранных паролей и их хешей, а только первых элементов таких цепочек). Подключив таблицы к программе взлома, хакер будет перебирать возможные варианты, пока не расшифрует пароли. Простые и распространенные будут расшифрованы мгновенно; чем пароли длиннее и сложнее, тем больше потребуется времени.

Взлом «соленых» хешей, если значение соли известно злоумышленнику, производится аналогично, только в программе взлома указывается еще и соль. В данном случае работа злоумышленника значительно усложняется, так как для «соленых» хешей нужно генерировать собственные таблицы под каждую соль.

Все становится намного интереснее, если соль хакеру неизвестна. В том случае, если для всех пользователей используется одинаковая соль, хакер несколько раз пробует зарегистрироваться в системе и сравнивает значения первого хеша и второго («соленого»), пытаясь выяснить, какое значение используется при «солении». Выяснив его, хакер возвращается к предыдущему методу перебора. Либо, если доступа к собственным хешам у него нет, он пробует извлечь соль из хешей перебором.

Если для каждого пароля используется различное значение соли, то есть динамическая соль, это будет самый сложный вариант для хакера: ему придется взламывать каждое хеш-значение по отдельности, на что уйдет гораздо больше времени. Либо атака станет невозможной, если злоумышленник не поймет алгоритм генерации соли.

Для еще большего усложнения задачи злоумышленника используется такой метод, как «растяжение пароля». Суть его в рекурсивном алгоритме хеширования: раз за разом, десятки тысяч раз вычисляется хеш самого хеша. Количество итераций (вычислений хеша) должно быть таким, чтобы вычисление шло не менее секунды (чем больше, тем дольше взламывать). Для взлома хакеру нужно точно знать количество итераций (иначе получится другой хеш) и ждать не менее секунды после каждой попытки. Таким образом, атака получается очень длительной и поэтому маловероятной — но не невозможной. Чтобы справиться с задержкой, злоумышленнику понадобится более мощный компьютер, чем тот, на котором производилось хеширование.

Но, учитывая, что для ведения атак (перебора паролей) злоумышленники могут привлекать распределенные компьютерные системы любых масштабов (т. е. состоящие из компьютеров, совместно работающих над одной задачей), взлом всегда принципиально возможен; вопрос только в том, сколько времени займет атака. Мощные хакерские инструменты, использующие ресурсы графического процессора типа OclHashCat, позволяют взломать даже длинные пароли, просто для взлома потребуется больше времени.

Иллюстрации: Руди Лин

Если верить картам Google, в Казани и рядом с городом действует больше 20 приютов для животных — в основном они работают на чистом энтузиазме и обеспечивают подопечных на пожертвования частных лиц. В том числе из-за финансовых проблем большинство животных у хозяев не принимает, но есть и те, кто готов найти им новый дом.

С помощью кинолога, зампредседателя «Зоозаботы» и специалиста по крупным породам редакция Enter на примере личных историй горожан решила разобраться, этично ли передавать собак в другие руки и как справиться с «проблемным» питомцем, если избавиться от животного хочется и не хочется одновременно.

По данным Mars Petcare, в 2021 году количество собак, живущих дома у россиян, достигло 22 миллионов. Статистика показывает, что люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. Еще в 2014 году ученые Центра сравнительной медицины Массачусетской больницы провели эксперимент. В нем они проанализировали функционирование мозга, когда матери просматривали изображения своего ребенка и собственной собаки. Выяснилось, что чувства, которые испытывают люди к своим детям, почти идентичны чувствам, которые они испытывают к собакам.

С годами исследований об отношениях людей и собак становится только больше. Кинологи и зоопсихологи активно просвещают аудиторию на своих страницах в соцсетях. Несмотря на это, часто неозвученным остается то, что даже породистая собака помимо положительных чувств может приносить хозяину много огорчений. Так, в приют «Зоозабота» звонят по несколько раз за день; по их практике, лидеры на выбывание из семей — хаски, лайки, шпицы, той-терьеры, овчарки, пудели и питбули.

Аделя и Джесс

Аделя мечтала завести собаку с самого детства и стала чаще об этом думать, когда гуляла с друзьями и их питомцами. Возможность завести своего появилась только в октябре 2020 года.

«Я очень долго искала собаку, смотрела много объявлений и наткнулась на пост одной девушки о том, что она отдает щенка — помесь лайки и пинчера. Она жила в доме напротив, поэтому я сразу же пошла туда, посмотрела, познакомилась», — рассказывает Аделя. Ей было важно, чтобы собака была беспородной, потому что шанс найти дом у такой гораздо меньше. Найденный полугодовалый щенок сразу покорил ее своим характером: он был очень озорным, но послушным и умным, несмотря на возраст: «У нас произошел абсолютный мэтч».

На новую кличку Джесс собака начала отзываться уже в первые дни. Она быстро выучила простые команды, без страха знакомилась с другими собаками на улице. Дома почти не доставляла хлопот. Казалось, что все будет хорошо и дальше, но внезапно у Адели началась аллергия. Для нее это было совсем не свойственно — до Джесс девушка часто ухаживала за собаками друзей.

«Впервые это случилось осенью. Тогда я сильно и часто болела, мой организм был ослаблен, и собака послужила эдаким «раздражителем». Рядом с Джесс у меня сильно чесался нос, и голова будто бы опухала», — вспоминает владелица. — «Я до последнего надеялась, что аллергия пройдет, потому что бывали случаи, когда реакция прекращалась. Но я не знала, сколько мне нужно ждать, и не хотела, чтобы это отягощало жизнь собаки. Я не могла подойти поиграть с ней, не могла проводить с ней достаточно времени. Поэтому было принято решение найти ей подходящий дом, где ее будут понимать и любить на 100%, где не возникнет проблема с аллергией или еще с чем-то».

Аделя до сих пор очень скучает по Джесс, часто пересматривает совместные фотографии и старается поддерживать связь с новой хозяйкой. Больше питомцев она не заводила, хотя на многие другие породы собак у нее аллергии нет.

Кинолог и зоопсихолог Мария Титова объясняет, что на самом деле любая аллергия поддается лечению и не является препятствием для содержания животного: «Многие думают, что аллергию вызывает шерсть собаки, но это не совсем так. Фактически реакция начинается из-за выделений собаки (слюна, моча и так далее) и перхоти, которые с кожи попадают на шерсть».

По опыту специалиста по крупным породам собак Регины Садыковой, аллергическую реакцию у собаки и у человека можно исключить, если ограничить контакт с токсинами.

«У моего ребенка была астма, сильнейшая аллергия вплоть до отеков квинке, и мне даже пришлось отказаться от любимых меховых шуб. Позже мы с семьей решили переехать в деревенский дом, в котором жил нечистоплотный кот, а во дворе осталась овчарка на цепи. Вдали от города аллергии не было, и уже через полгода мы завели сразу много собак: среди них были и овчарки, и алабай, и немецкий дог. Сейчас в доме живет сенбернар, от которого везде и пух, и слюни, но и он не вызывает реакции. Так что я всем всегда советую убрать токсины и перейти на натуральное питание. Сейчас наши собаки едят только сырое мясо и овощи, и наш семейный рацион от них почти не отличается — мы едим ту же пищу, но приготовленную», — говорит она.

Максим и Умка

Как и Аделя, Максим мечтал о собаке и смог завести Умку только когда начал жить отдельно. «Нашел я ее абсолютно случайно, увидел в клетке на рынке. Это была маленькая черная такса» — вспоминает он. На рынке у Максима не было возможности проанализировать особенности породы и конкретного щенка — он еще не задумывался, насколько это важно.

«В первый год такса превратила мою жизнь в ад. Она погрызла всю обувь, все углы в квартире, несмотря на то, что у нее было достаточно игрушек. Умка ужасно тянула поводок на улице… Выходить с ней в город было ужасно некомфотно, она очень громко лаяла на других собак и людей», — делится хозяин.

По мнению кинолога, у деструктивного поведения есть две причины — стресс и болезнь. Животные «разрушают» дом в отсутствие хозяина из-за сепарационной тревоги, поэтому в первые две-три недели жизни щенка в новом доме рекомендуется брать отпуск, чтобы приучить оставаться в одиночестве.

«Собаки устроены таким образом, что когда они что-то грызут, лижут или раздирают, у них выделяется особый “успокаивающий” гормон — окситоцин. Но и само по себе желание что-то погрызть нормально, ведь собака буквально познает мир через пасть», — объясняет специалист, — «Чтобы избежать порчи ценных вещей, стоит убирать их в те места, куда собака не дотянется. После нужно выдавать то, что можно разорвать “легально”: конг, набитый паштетом или творогом, старые футболки или штаны.

Стресс у собак бывает и хроническим: он развивается как реакция на потенциальную опасность. Когда мозг идентифицирует угрозу, то запускаются внутренние процессы, чтобы подготовить пса либо к драке, либо к бегству. Триггерами стресса бывают шум, новые вещи, изменение привычной среды, другие собаки, настроение владельца и наказание».

Одно из распространенных последствий постоянного стресса — недержание, и для Максима это стало самой большой проблемой. От того, что Умка метила вещи в доме, не помогали даже длительные прогулки: «Мы очень долго пытались с этим бороться, выводили Умку на улицу пять раз в день, но ситуация не улучшилась: она продолжала гадить. Казалось, будто она делает это назло».

Научным объяснением такого поведения снова является выделение гормонов: кортизола и адреналина. Простыми словами, они заставляют мочевыделительную систему работать еще быстрее, и собака не может дотерпеть до следующей прогулки. «Поэтому хозяину стоит подумать, как максимально исключить триггеры или подготовить животное к ним. Очень важно постоянно следить за состоянием, ведь они, как и люди, не могут радоваться жизни в перманентном стрессовом состоянии», — комментирует кинолог Мария.

Как считает заместитель председателя организации «Зоозабота» Майя Кренгель, собаку никогда нельзя воспитывать отдельно от хозяина — только сразу обоих: «Приют — это не воспитательный лагерь, и мы никогда не вернем собаку тому, кто однажды ее предал».

В казанские приюты ежедневно поступают звонки от людей, которые хотят отдать собак. Причины у этого разные: владельцы переехали в съемную квартиру, где с собаками нельзя; животному потребовалось слишком дорогое лечение; у владельцев началась аллергия; ему не понравился характер или животное надоело. Бывают и случаи, когда собак сдают родственники умерших владельцев.

«Мы всегда стараемся уговорить оставить животное и подсказываем контакты зоопсихологов и сервиса по выгулу животных. Лучше найти семью домашней собаке, а не отдавать в приют, ведь для нее это стресс. Приют — все-таки место для тех, о ком некому побеспокоиться», — утверждает заместитель председателя организации «Зоозабота» Майя Кренгель.

Со слов кинолога, животные не думают, что их оставили. Логическое мышление у них отсутствует. Первое время они могут тосковать, но лишь из-за смены привычного образа жизни. Поначалу животное не понимает, что произошло, почему вокруг новые люди и другая обстановка, но в течение двух недель-месяца собака привыкает к новому.

Максиму расставаться с собакой не хотелось. «У меня регулярно появлялись мысли ее отдать, потому что я чувствовал, как не справляюсь. Последнее, что я мог сделать — обратиться к кинологу. К удивлению, после прохождения курсов ее поведение удалось скорректировать». Умка живет с Максимом с двух месяцев до сих пор — сейчас ей уже два с половиной года.

«Прежде всего специалисту необходимо выяснить, видотипично ли поведение пса. Мы не можем запретить собаке лаять, но можем этот лай контролировать. Кинологи не смогут помочь лишь тем, у кого деформирована нервная система от рождения, но и тогда можно обратиться к ветеринару-неврологу», — подтверждает зоопсихолог.

Проблемных собак не существует

… Как говорит Мария, существуют лишь неверные действия владельцев, которые приводят к проблемам: «Задача хозяина — обеспечить собаке достойную, благополучную жизнь. Если человек чувствует, что никак не может справиться, гораздо лучше отдать ее тем людям, которые готовы сделать питомца счастливым и хотят им заниматься».

У Регины Садыковой сейчас живут 17 собак — она не принимает их от людей, а сама вызволяет их из разных ситуаций и только помогает владельцам советами по коррекции поведения и отговаривает усыплять: «У меня в том числе жили собаки, которые убивали людей, но у нас они прожили совершенно спокойно до самой смерти. Таких собак я сама стараюсь забирать. Когда я смотрю в их глаза, то вижу маленьких щенят, и всегда думаю как же можно было довести пса до такой агрессии? По моему мнению, только 20% поведения собаки закладывается геномом, и 80% человеческого отношения к животному способно это перевесить»

Работники приютов делятся, что принять всех собак просто не возможно из-за нехватки ресурсов. В них может содержаться и 300, и 400 животных, но даже если их 10, внимания на всех не хватает и собаки частично лишаются возможности социализироваться. В «Зоозаботе» пришлых собак вводят в стаю постепенно, знакомят особей, наблюдают, как они ведут себя с сородичами, и стараются организовать правильный выгул. Увы, не все приюты разделяют ответственный подход, отсюда и появляются проблемы с характером животного.

«Мои собаки на передержке ждут владельца годами: я занимаюсь с ними от полугода, изучаю их, лечу, исправляю распространенные среди больших собак проблемы с лапами и питанием. Крупные приюты зачастую больше озабочены тем, чтобы поскорее пристроить животное и снизить затраты.

Если ты берешь пушистика в дом, то нужно учитывать планы на 10 лет вперед: быть готовым, что из-за собаки придется отказаться от отпуска, тратить деньги на лечение и всегда нести ответственность», — заключает Регина.

Текст: Мария Новикевич

Редактор и соавтор: Анастасия Тонконог

Иллюстрации: Sasha Spi

«Лабиринт метротавра»

Пешеходный переход на станции метро «Проспект Победы» стал мемом с самого открытия. Уже почти 14 лет жители Казани ходят по этому лабиринту и лишь самым везучим удается выбраться с первого раза.

Все дело в сложной системе входов и выходов. На городских картах переход выглядит как ровный квадрат с прямыми пересекающимися линиями, но ни одна из них не учитывает перепады уровней. Даже по схеме эвакуации ориентироваться в подземелье очень сложно (а эту схему еще надо найти!)

Именно поэтому наша редакция решила выпустить первую в истории понятную карту пешеходного перехода на «Проспекте». Ее можно скачать в хорошем разрешении по этой ссылке. Сохраняете карту на любое мобильное устройство, включая электронную книгу, ставьте на заставку смартфона или вешайте у себя дома — ее применение не знает границ.

Уточним, что наша карта — схематичная, и потому не учитывает некоторые детали и соотношения сторон. Но этого достаточно, чтобы найти выход из любой непонятной ситуации.

Продюсер: Ксения Барышева

Текст: Анастасия Тонконог

Дизайн: Саша Спи, Илюза Абдрахманова

Консультант: Анастасия Машкина

В издательстве Individuum вышла третья книга Ивана Шишкина «Жареные факты». В ней основатель московского ресторана Delicatessen отвечает на 137 наивных вопросов о еде и делится рецептами блюд, которые точно получится приготовить дома на кухне.

Книгу уже можно купить во всех трех книжных магазинах «Смена». А пока предлагаем прочесть отрывок о том, какие птицы дают птичье молоко и что у него общего с одноименным десертом.

Выражение «птичье молоко» — калька древнегреческой фразы, которая означала нечто недоступно роскошное, несуществующее, прекрасное. И действительно, трудно представить птицу с выменем, которое содержит молоко. Но на самом деле птичье молоко существует. Его также называют зобным молоком, потому что оно выделяется в зобе у некоторых птиц.

Лучше всего это явление изучено на голубях, которые за несколько дней до того, как птенцы должны вылупиться, перестают есть. У них на внутренней поверхности зоба начинает выделяться то самое птичье молоко — творожистая субстанция с очень высоким содержанием жира и белка, но не имеющая в себе молочного сахара. Не думаю, что найдется человек, который попробовал бы это молоко на вкус. Но мне было бы интересно. Фламинго и пингвины также кормят птенцов подобным образом.

«Птичье молоко», будучи весьма экзотичной, но реальной в природе субстанцией, существует и в мире еды. Это польские конфеты, а также знаменитый советский торт. Идея конфет в виде суфле, покрытого шоколадом, была скопирована у польских кондитеров советскими технологами по заданию государственных чиновников. По стечению обстоятельств, стабильный рецепт был разработан во Владивостоке, и в качестве стабилизирующего агента был использован агар-агар. На Дальнем Востоке не было недостатка в красных водорослях, из которых его добывают. Суфле оказалось весьма удачным, и конфеты заслужили высокую популярность.

В конце семидесятых по мотивам текстуры, вкуса и названия этих конфет в Москве, в ресторане «Прага», был разработан торт «Птичье молоко». Технически говоря, это меренга с наполнителем, фиксированная агар-агаром. Суфле получали так: взбитые белки заваривали высококонцентрированным агаровым сахарным сиропом, затем добавляли сгущенное молоко. Получившаяся масса, выложенная на корж из кексового теста, застывала в виде торта. После ее заливали шоколадной глазурью. В этом исполнении агар-агар особенно хорошо проявляет свои текстурные свой- ства: агаровый гель, в отличие от эластичного желатинового, — слегка ломкий, хрупкий, легко и аккуратно нарезается «гитарой», его удобно есть ложкой. Торт приобрел совершенно небывалую популярность: впервые в СССР на него было выдано авторское свидетельство, а под его производство была построена специальная фабрика, которая тем не менее не справлялась со спросом. Такая вот несбыточная мечта, недоступное всем и каждому птичье молоко.

А вот что удивительно: агаровый гель в чистом виде нестабилен и подвержен явлению синерезиса — при механической нагрузке, замораживании и размораживании он уплотняется, и жидкость начинает мощно истекать из его тела. Но в соединении с белками, сахарным сиропом и сгущенным молоком агаровый взбитый гель оказывается на удивление стабилен. Он может, не разрушаясь, стоять длительное время даже при комнатной температуре, пре- красно выдерживает нарезание ножом. Более того, «Птичье молоко» легко превращается в отличное мороженое — достаточно поставить его в морозильник, дождаться полного охлаждения и съесть жарким летним днем.

А вот в английском языке аналогом «птичьего молока» является выражение «куриный зуб». Это довольно справедливое название. Куриный зуб вряд ли можно рассматривать как желанный деликатес, зато вполне — как что-то маловероятное или несуществую- щее. Действительно, птицы потеряли зубы, когда превращались из динозавров в собственно птиц, — произошло это многие миллионы лет назад.

Птичье молоко

(этот рецепт рекомендует автор книги, — прим. Enter)

Я не люблю шоколадную глазурь на «Птичьем молоке», поэтому предпочитаю прятать суфле между двумя слоями какао-бисквита. Это дает достаточную шоколадность, позволяет нарезать торт на аккуратные брусочки и есть, держа кусок прямо в руке.

Черный бисквит

- Сливочное масло — 30 г

- Сахар — 150 г

- Яйца — 6 штук

- Сметана 10–15%-ная — 30 г

- Лимонный сок — 10 г

- Мука — 150 г

- Какао-порошок алкализованный — 30 г

- Пищевая сода — 3 г

1) Яйца слегка взбить венчиком.

2) Масло размягчить и взбить миксером с сахаром.

3) Продолжая взбивать, добавить яйца.

4) Добавить сметану и лимонный сок, перемешать.

5) Всыпать просеянный от комочков порошок какао и муку, смешанную с содой.

6) Выложить в промасленную и присыпанную мукой форму размером примерно 36х55 см, разровнять шпателем.

7) Выпекать при 170 градусах 12 минут. Готовый бисквит будет весьма влажным.

8) Остудить в форме, разделить лист бисквита вдоль пополам.

Суфле

- Яичный белок — 100 г

- Сахар — 350 г

- Агар-агар — 6 г

- Вода — 270 мл

- Сливочное масло — 250 г

- Сгущенное молоко с сахаром — 200 г

1) Подготовить форму размером с получившийся лист бисквита. Чуть смазать стенки растительным маслом. На дно положить половину бисквита.

2) Сахар смешать в сотейнике с агар-агаром.

3) Добавить воду и сварить сироп.

4) Миксером взбить размягченное масло добела и добавить к нему сгущенное молоко, продолжать взбивать на высокой скорости около 3 минут до образования крема. Убрать в холодильник, пока не понадобится.

5) В тот момент, когда температура сиропа превысила 110 градусов, начать взбивать белки.

6) Варить сироп до температуры 127 градусов. Внимание: благодаря агару сироп будет очень сильно пениться. Кстати, если у вас нет термометра — это проба на «твердый шарик». Влить чайную ложку сиропа в ледяную воду, подождать несколько секунд и скатать из загустевшего сиропа пальцами шарик. По мере остывания он станет твердым, как леденец. Это требуемая кондиция сиропа. Но совершенно очевидно, что термометр надо приобрести, ведь с ним надежнее и проще.

7) В этот момент белки должны быть взбиты до твердых пиков.

8) Снять сироп с огня и остудить до 100 градусов.

9) Влить сироп тонкой струйкой в белки, продолжая взбивать. Сироп

не должен попадать на венчик.

10) Взбивать смесь до образования гладкой, лоснящейся массы 3–5 минут.

11) Продолжая взбивать на самой маленькой скорости, вмешать небольшими порциями масляный крем. Темп вмешивания надо подобрать так, чтобы температура массы не упала ниже 50 градусов. Иначе она безвозвратно застынет.

12) Выложить массу в форму с бисквитом, разровнять.

13) Накрыть второй половиной бисквита и дождаться полного застывания суфле при комнатной температуре. Нарезать и съесть.

Иллюстрации: Руди Лин

Группа Harajiev Smokes Virginia выпустила сингл «От первого лица». Это ее первый фит с эксцентричным казанским рэпером Усалом.

Как пишут сами исполнители, песня была создана очень быстро под впечатлением от происходящих событий. Enter публикует премьеру и рассказывает, почему она вырывается из всего творчества HSV.

«С первых дней [военной спецоперации] мы поняли, что студия, где мы репетируем, стала для нас местом, в котором пусть ненадолго, но можно отвлечься от бесконечного потока страшных новостей, запереться со своими инструментами, услышать друг друга и поддержать», — рассказывает фронтмен HSV Игорь Шемякин. По его же словам, на одной из репетиций басист Айдар Гайнуллин начал играть на басу риф, который тут же «оброс “мускулами”» и группа сразу пошла на студию. Идея пригласить Усала появилась тогда же — рэперу отправили «сырую» запись, а к вечеру он прислал набросок куплета. Так совпало, что в прошлом году у Усала уже выходил трек «1552», лейтмотивом которого является злость и свербящая боль татарского народа из-за захвата Казани Иваном Грозным.

В треке «От первого лица» тоже очень много боли: тяжелые басы и ударные имитируют выстрелы тяжелой артиллерии, гитара звучит тревожно, а вокал срывается на крик. Песня навевает мысли о распространенном в России политическом абсентеизме. Как и многие граждане, ее герой чувствует всю тяжесть новостей и внутренне им сопротивляется, но обреченно признает, что не может ничего изменить — словно он персонаж компьютерной игры, выйти из которой можно, только если «крушить и ломать».

Тема абсентеизма уже так или иначе обыгрывалась группой в треке «Это не закончится никогда», и если раньше она звучала задорно и давала надежду на стабильность, то на фоне весенних событий ее смысл интерпретируется совсем иначе.

«Недавно в переписке с покинувшим страну другом-музыкантом мы обратили внимание на то, что теперь как будто во всех песнях, написанных и до и после начала боевых действий, можно считать политический контекст. Стоит признать, что этот “мрачный” эффект не исчезнет вдруг завтра. Но я бы не стал впадать в уныние и думать, что российские музыканты перестанут петь о наболевшем, ровно как и петь песни о любви и других прекрасных и сложных чувствах.

В новой песне оптимизма [по сравнению с «Это не закончится никогда» действительно] значительно меньше, но наш лирический герой вообще парень не постоянный: он то смиренно принимает свою судьбу, то недоволен происходящим, то страдает от любви. [Сможет ли он решиться на активное противодействие?] Поживем — увидим!»

Несмотря на сильное влияние политических событий, музыка HSV тяжелее не станет. Группа продолжает записывать новый альбом, звучание которого будет разительно отличаться от всего, что выходило ранее: «Можно сказать, это будет альбом другой группы — лиричный и даже “попсовый”».

Уход из России ряда стриминговых сервисов и очевидный спад российской музыкальной сцены HSV считает преодолимыми трудностями: они уверены что люди продолжат создавать музыку любыми возможными способами. «А что касается сворачивания “музыкальной индустрии” — мы застали эпоху, когда для распространения музыки нужно было залить папку с mp3 архивом на iFolder и прикрепить эту ссылку на “стену” во “ВКонтакте”. Не могу сказать, что музыка по этим ссылкам была хуже или лучше нынешней», — заключает фронтмен.

Фото на обложке материала: Инна Перевозчикова

Обложка сингла: Эрик Аскаров

На лейбле YummyMusic новый релиз: после пятилетнего перерыва казанская рок-группа Gauga выпустила третий студийный альбом. Он называется BIÇARA, что в переводе с татарского означает «бедняжка».

Как говорит фронтмен Оскар, в альбом вошли песни, которые по разным причинам не уместились в предыдущие. Публикуем премьеру и коротко рассказываем, почему весна — самое время, чтобы их услышать.

Сквозная тема альбома — наивная любовь. Она представлена во всех ярких красках: от безумной привязанности до желания громко захлопнуть дверь и покончить с отношениями. Герой проходит через эти эмоциональные состояния последовательно, поэтому «близкую» песню на альбоме сможет найти каждый, кто влюблен.

Музыкальный диапазон BIÇARA тоже обширный: от оголтелого панка до светлых и нежных тонов. Лирическое настроение помог передать приглашенный уфимский музыкант Артур Гимаев. Кстати, без вечного мема про татаро-башкирские отношения тоже не обошлось: нежные чувства между татарином и башкиркой уложены в эмоциональный трек «Башкорт кызы». Еще одна отсылка к национальной культуре есть в треке Апипа — героиня татарской плясовой в 2022 году теряет робость и дерзко танцует на столе, распуская платье под агрессивные гитарные риффы.

Параллельно с альбомом вышел красивый клип на песню «Чемодан» о болезненном и стремительном разрыве. В его съемках приняли участие друзья группы и — что неожиданно — локальные блогеры.

В последние недели в соцсетях развернулись дискуссии о составляющих русской культуры. Точно можно сказать, что на нее сильно повлияли «транзитные» девяностые — время, когда все советское поломалось, а новые идеи строились хаотично.

Получив свободу, российские танцоры «стебались» над всем советским и устраивали сумасшедшие перформансы — но ровно до тех пор, пока нефтяное изобилие не потребовало создать новый культурный миф. О том, как это было, в сборнике «В защиту мейнстрима» рассказывает историк культуры Ирина Сироткина. Мы публикуем этот отрывок с разрешения V—A—C press.

Поэт Велимир Хлебников в начале ХХ века пытался вывести числовые законы истории. Кажется, среди них не нашлось такого, который утверждал бы, будто история повторяется каждые семьдесят лет, — это было бы слишком просто. И тем не менее 1990-е годы прошлого столетия в нашей стране до странности напоминают 1920-е. Впрочем, [дежавю] вполне объяснимо: и в начале ХХ века, и в его конце смена режимов, отмена запретов, ослабление центрального контроля стимулировали расцвет культурной жизни. Расцвет, конечно, относительный, ограниченный размерами экономики — и в том, и в другом десятилетии серьезно сжавшейся. Тем не менее принято считать, что творчество определяется не деньгами, а другим, менее уловимым фактором, который называют «воздух свободы». В самом начале 1990-х этот воздух появился в стране благодаря в том числе нескольким важным актам, которые приняло на глазах менявшееся государство: «Закон о печати» покончил с цензурой, а «Положение о театре-студии на коллективном (бригадном) подряде» разрешило частные театры.

До этого времени дела с приватной инициативой в театре обстояли печально или анекдотично. В начале 1980-х мои друзья захотели открыть «Оранжевый театр». Оранжевый — веселый цвет. Но в это время в одной африканской стране, которую поддерживал СССР, случился государственный переворот. К несчастью, флаг у страны был оранжевого цвета. Испугавшись «антисоветчины», партийно-комсомольские функционеры, от которых это зависело, театр не разрешили.

Но вот наступили 1990-е, и все цвета радуги стали возможны. У государства денег на культуру не хватало, а частная инициатива, напротив, расцвела. Кроме того, в конце 1980-х открылись границы, и оттуда стали приезжать невиданные прежде люди. Привыкшие к классическому балету, пионерским линейкам и «народным ансамблям» советские зрители впервые увидели современный танец, или модерн. И снова, как тогда, когда в начале ХХ века в Россию приехала Айседора Дункан, на них повеяло ветром свободы: а что, можно и так танцевать? Не по балетным позициям, не тянуть носок, выражать не условно-театральные эмоции, а собственные, в том числе конфликтные, чувства? В стране начался бум современного танца, продлившийся все 1920-е годы. После Великого перелома, сталинской «культурной революции» все частные инициативы в театре и танце были прекращены, и модерн вернулся к нам из-за границы только на рубеже 1990-х. Наступило время физического театра, перформанса, контактной импровизации, альтернативных дефиле моды и многих других шоу с малым бюджетом и большой энергией творчества.

Кризис слова и театр перформанса

«Я знаю, что в современном искусстве считается чем-то предосудительным, если “художник” занимается самовыражением, но лично я в своих танцах занималась бешеным и беспредельным самовыражением», — вспоминает перформер Марина Русских. Она открыла для себя танцперформанс как возможность «“рассказать”, или выразить, пусть даже зритель это не считает буквально, ту бурю эмоций, экзистенциальных тревог и переживаний», которые ее «мучили, беспокоили, просились быть высказанными». В своем личном желании Русских видит признак десятилетия: «Наше поколение переживало время сильнейшего слома эпох, перемены формаций, смены государства, идеологий, вер. Мне кажется, для меня и для тех, кто был рядом, очень важна была эта идея, что слово лживо, что “мысль изреченная есть ложь”, что есть некая невербализируемая истина, мир за словом».

Советский официальный дискурс обесценил слово — язык перестал быть средством раскрытия правды и превратился в способ ее утаить, не сказать лишнего. Говорить на языке, который высмеял Джордж Оруэлл, — новоязе/newspeak — нужно было так, чтобы не выдать ничего важного. Утрата доверия к официальной речи вела к поискам нового языка — телесного, невербального. Еще в брежневские годы, в период «застоя» в политике, стала популярной пантомима: Модрис Теннисон в Риге, Гедрюс Мацкявичюс в Каунасе и Москве, Наиль Ибрагимов в Казани, а также многие другие создавали театр пантомимы, или «пластический театр». В таких постановках все было ясно без слов (помню свое изумление на одном из спектаклей Мацкявичюса: не сказано ни слова, но все понятно!). Многие тогда открыли для себя физический театр, импровизационный и танцевальный перформанс как альтернативу затертому, как монета, потерявшему кредит доверия слову. Сначала в столицах, а потом и в провинции образовался круг людей, по-разному исследовавших возможности невербального в театре. Так, Марина Русских вошла в сообщество «Другой Танец», в котором участвовали танцовщики, занимавшиеся модерном и другими альтернативными, «странными» формами танца. Площадками для их выступлений служили еще советские Дома культуры с соответствующими названиями: ДК Первой пятилетки, ДК «Красный Октябрь». Позднее в память о первом ДК стал проводиться фестиваль «Пятилетка». В «Красном Октябре» стартовали Наталья и Вадим Каспаровы — они открыли школу танца Сannon Dance, одну из первых, где учили модерну и контемпорари, и основали международный фестиваль Open Look.

Росту альтернативного театрального сообщества помогала информация о том, что происходит за границей, — она доходила с трудом и не всегда из первых рук, но доходила. В 1980-е годы начали приезжать труппы современного танца, в Москве показали «Весну священную» Пины Бауш. По сцене разбросали землю — было грязно, телесно, неслыханно. В конце того же десятилетия ленинградец Александр Кукин увидел гастроли западной труппы, танцующей модерн, и был поражен эстетикой движений, освобожденных от балетных канонов и штампов. В 1990 году Кукин основал свой собственный театр танца, существующий до сих пор. В Москве, под крылом режиссера Анатолия Васильева, приютился буто — японский танец-модерн. Актеры Васильева ездили в Японию к гуру, Мину Танаке, на его знаменитую ферму, где занимались буто и вскапывали землю. Питерцы Наталья Жестовская и Григорий Глазунов основали театр буто, назвав его OddDance — «странный танец».

И Пина Бауш, и Кукин, и буто стали знаковыми для танцперформансов первого постсоветского десятилетия. Эти перформансы во многом были импровизационными — еще и потому, что условий для создания профессиональных трупп, действующих на постоянной основе, не сложилось. Узнавать информацию и учиться приходилось урывками, но это оставляло место для творчества. Перформер Ольга Сорокина вспоминает: «Если буто и Пину Бауш смотрели на затертых кассетах, то статьи про перформанс читали и переводили. И так как к одному не было текстов, а к другому — изображений, то недостающее азартно допридумывали сами, да так, что конструировали подчас что-то совсем новое». Жили богемно, и сам импровизационный образ жизни провоцировал свободный стиль танцперформанса: «Физически занимались тренингом из пантомимы, он позволял почувствовать тело не только как единое целое, но и как пространственный объект с разными центрами движения, давал ощущение “локальности”. Передирали все, что можно, из хатха-йоги и айкидо, карате и ушу. Ходили к Кукину танцевать модерн, это просто “маст хэв”. С удовольствием переделывали классику/модную современность/узнаваемое, погружались в постмодернизм. И выпивали, да, много и с удовольствием, — в отличие от многих других современных к тому моменту искусств, где больше курили всякое и вообще употребляли все подряд».

Вот на эту почву, вспоминает Сорокина, и прилетела контактная импровизация. Дело, однако, не только в богемности: модерн, контемпорари, контактная импровизация — это техники формирования иной телесности, альтернативной тому идеалу подтянутого, сильного, по-пионерски «всегда готового» тела, который сложился в советские годы. Когда-то современный танец/модерн начался с противопоставления балету и создания иного, неклассического режима функционирования тела. В отличие от балета с его жестко фиксированными позициями и атлетически развитым, мускулистым телом, модерн культивировал свободное движение, близкое естественному. Если в балете тело — вытянутое по вертикали, с прямой негнущейся спиной, в любой момент собранное и напряженное, то модерн охотно позволяет телу расслабиться, побыть в покое, не прекращая при этом движения. Родоначальники модерна придумали новые термины: Рудольф Лабан говорил о смене «напряжения» и «расслабления», Марта Грэм — о чередовании «сжатия» (сontraction) и «расширения», или «высвобождения» (release), Дорис Хамфри — о «падении» (fall) и «выпрямлении», «восстановлении» (recovery).

Танцовщик модерна осознанно вступает в игру с природными, физическими силами — и прежде всего с гравитацией. В 1970-е годы в США, в среде радикально настроенных художников танца, появилась «контактная импровизация». В этом виде танцперформанса тело танцовщика уподобляется весу, физической массе и вступает во взаимодействие с опорой и телами партнеров, подчиняясь естественным силам инерции и гравитации. Сближение тела танцовщика с силами природы должно было отдалить его от искусственности, конвенционального характера сценического танца (в особенности балета), освободить от нормативного телесного воспитания («сидеть прямо», «не горбиться», «не размахивать руками» — дрессировки, связанной с аристократическим идеалом тела), вернуть в естественное, первозданное, счастливое состояние.

О том, что при этом тело подчиняется новым правилам, накачивается другими нормами, никто тогда не думал. Все казалось открытием: танцовщики устремились к чему-то новому, самозабвенно предавались импровизации. Нина Гастева и Михаил Иванов основали в Петербурге театр танца «Игуан». Назывался он так потому, что, по их словам, игуана — единственное животное, которое может бежать по воде, но если остановится — утонет. Правда это или нет, но кредо основателей подразумевало безостановочную импровизацию, придумывание чего-то нового: меняя перформанс, они меняли и тело.

В этом сходились перформеры обеих столиц. В 1994 году, как вспоминает Ольга Сорокина, «серия совершенно угарных событий перезнакомила и перемешала московскую, питерскую и всесоюзную театральную тусовку: это февральский трехдневный карнавал в кинотеатре “Родина”, устроенный “Лицедеями”, следом — там же фестиваль “Бабы-дуры” к 8 марта, фестиваль “Карнавал” в Манеже, “Кук-арт” в Царском Селе…». И все это — почти без денег (случайные спонсоры, по словам Сорокиной, подбрасывали немного и скрывались из виду), но творчески, импровизационно и весело.

Что касается тематического содержания (если, конечно, в перформансе можно отделить форму от содержания), то перформансы начала 1990-х во многом прошли под знаком альтернативности советским ценностям, безудержного стеба над всем официальным, иронии по отношению к соцреализму и прочим атрибутам державности. По этой самой причине уже к середине десятилетия тема «против» себя исчерпала — нужны были перформансы «для», с новыми целью и миссией.

Перформанс-ритуал

Перформеры 1990-х настаивали на том, что их работы — не напоказ, не только ради зрителя. Хореограф Александр Кукин и сейчас продолжает считать, что «модернисты… ничего зрителю не демонстрируют. Их внимание, скорее, направлено друг на друга или внутрь себя… они танцуют совсем не для аудитории». Тогда для кого или для чего танцуют «модернисты»? По своему настрою перформансы 1990-х, считает Ольга Сорокина, напоминали ритуал, молитву: они отсылали к чему-то «важному и великому, где ты сам, как артист, являешься только проводником». С обращения к древним, языческим ритуалам начался в Питере театр «Лесной дом»: его участники сделали спектакль про скифов — кажется, по заказу человека, связанного с Музеем этнографии. Название «Лесной дом» придумали по ассоциации с теорией Владимира Проппа, которого участники «читали вдоль и поперек» и откуда узнали, что «дом в лесу» — это то место, где юноши готовятся к инициации, где происходят волшебные вещи и открываются ворота в новую, взрослую жизнь.

С уходом цензуры и других советских запретов будто бы появились новые источники творческой энергии. Идея превратить перформанс в обряд, наполнить сакральным чувством и смыслом манила многих. Про родство перформанса с ритуалом антропологи театра Виктор Тёрнер и Ричард Шехнер писали уже в начале 1980-х годов. В современных исследованиях перформативной культуры используются понятия, подсказанные этнографическим изучением ритуалов рождения, инициации и смерти, в том числе liminal experience — «состояние перехода», «пороговые переживания». Перформанс считается успешным, если зрителю удается выйти за пределы обыденного видения, пережить трансформацию, духовно преобразиться, что уподобляет перформанс ритуалу. «Когда обычное воспринимается как необыкновенное, когда бинарные оппозиции разрушаются и вещи превращаются в свою противоположность, у зрителя появляется ощущение волшебства», — пишет теоретик перформанса Эрика Фишер-Лихте. При этом она как будто повторяет идею драматурга и режиссера начала ХХ века Николая Евреинова о театре как преображении.

Итак, когда стеб над советским себя исчерпал, а соц-арт сделался предметом коллекционирования и обрел коммерческую ценность, альтернативный перформанс тоже преобразился. После растождествления с прежними ценностями начался поиск новых, а, как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Так в перформанс пришли мифологемы славянской архаики, фигуры «русского народного», глубинного «национального». Эти ценности выступили на первый план, в том числе потому, что в советское время все, что могло быть связано с национализмом, активно запрещалось.

В середине 1990-х Екатерина Рыжикова и Александр Лугин создали группу «Север», которая положила начало московскому художественному движению за «новую архаику». Название отражало идеи входившей тогда в моду геополитики: в качестве носителя истинных культурных ценностей «Север» противопоставлялся и «варварскому Югу», и «декадентскому Западу». Идея состояла в том, чтобы с помощью соединения игрового костюмированного перформанса и языческого мифа вдохнуть новую жизнь в театр, а также возродить и обновить религиозное чувство. Еще до создания «Севера» Рыжикова делала авангардные костюмы и участвовала в костюмированных перформансах, где «иронично сочетала архаику и техно, элементы этно с псевдоиндустриальным стилем».

Группа одной из первых стала устраивать перформансы в духе шаманистских и неоязыческих обрядов, с огненными шоу и авангардным музыкальным аккомпанементом. У «Севера» было несколько проектов: «Техно-заговор», «Техно-хоровод», «Северное видео», «Северное фото»; существовала секция электронного искусства «Северное сияние» и даже «Шок-школа»; практиковались «трансритуальные психоактивные игры». Себя Рыжикова называла «Волшебницей» и в ритуалах исполняла роль «Матери». В клубе «Акватория» в московском Южном порту группа провела перформанс «Мать-земля», в котором Рыжикова «рожала». Другим перформансом стала «Сказка. Марья Моревна», ее героями были Моревна, Кощей, Лаборантка Северного ветра. Съемки перформанса проходили в помещении и в Нескучном саду, на островке посреди пруда-купальни.

Перформансы тщательно фиксировались с помощью художественной фотографии (фотограф Александр Маров), поскольку их авторы стремились «включить фотознак в традицию», создать новый знак — или «икону» — «русскости». Рыжикова сравнивала это с тем, как в недалеком прошлом иконическим знаком «русскости» служили всеми любимые и широко известные иллюстрации Ивана Билибина к русским сказкам. В этих и других перформансах 1990-х «русская идея» была, прежде всего, невербальной парадигмой, раскрывавшейся через визуальное.

Попытку создать перформанс-обряд, перформанс-миф приветствовали апологеты «русского мира», но не только они. Как-то Андрей Бартенев в одном из своих публичных выступлений признался, что «Север» — его любимая группа. Если для танцперформансов жизненным пространством служили фестивали, которые организовывали сами же участники, то выступления музыкальных групп, таких как «Север», и костюмированные перформансы вроде тех, которые устраивал сам Бартенев, проходили в других местах — в клубах, сквотах и галереях.

Клубы, сквоты, галереи

1920-е и 1990-е похожи между собой еще и ситуацией тотального дефицита: и в то и в другое десятилетие «из быта исчезли вещи». В результате случился настоящий расцвет того, что вошло в моду гораздо позже, — recycling и DIY, то есть переработки и рукоделия. В начале 1990-х в свободной продаже не было даже мыла, макарон и крупы, и столица, не говоря уже о регионах, перешла на торговлю по талонам. Но страсть к театральности, костюму и переодеваниям неуничтожима. «Новый денди» и художник-перформер Александр Петлюра искал свои сокровища на барахолках, а импровизированные дефиле устраивал в сквоте на Петровском бульваре, 12. Это место стало центром андеграундной культуры Москвы 1990-х: здесь располагались мастерские, проходили концерты и спектакли театра альтернативной моды Петлюры. Ведущей моделью была бывшая актриса пани Броня, Бронислава Анатольевна Дубнер, единственная прописанная в этом доме жительница. Она исполнила главную роль в перформансе Петлюры «Снегурочки не умирают», а в 1998 году на конкурсе в Лондоне завоевала вместе с Петлюрой титул «Альтернативная Мисс Вселенная». В проекте «Империя в вещах» Петлюра сделал двенадцать коллекций, отражавших стиль разных десятилетий ХХ века, которые исследователь субкультуры Михаил Бастер назвал «самой необычной историей России».

После первых голодных постсоветских лет в стране начали появляться продукты и товары, открылись супермаркеты (первый — в 1994 году), рынок постепенно насыщался. «В девяностые на советских людей хлынул поток ярких, красивых разнообразных товаров, некачественных, но очень желаемых. Хотелось все съесть», — вспоминает Андрей Бартенев. В это время он сделал перформанс, где использовал упаковки товаров народного потребления: не только банки из-под супа и колы (как Энди Уорхол), но и «всю помойку, вплоть до трехколесных велосипедов». Свои перформансы Бартенев чаще устраивал не в сквотах, а в клубах и других полуальтернативных пространствах.

Первые «ночные клубы» появились в Москве одновременно с первыми супермаркетами и стали самыми модными местами отдыха с вечера до утра. К середине десятилетия они уже были во всех «миллионниках» и на все вкусы. Еда в клубе не главное; развлечение обеспечивают напитки, стимуляторы, концерты, модные показы и перформансы. «Первые клубы открывает богема для себя и себе подобных, — пишет Леонид Парфенов. — В модные места быстро набегают все ночные жители: богачи, бандиты, иностранцы, молодые и молодящиеся. “Белый таракан” Ирины и Алексея Паперных выглядит коммуналкой с маленькой сценой. В “Эрмитаже” Светланы Виккерс просторнее, но также концептуально бедно… “Бункер”, “Ne бей копытом”, Manhattan Express исповедуют разную музыку и разные соотношения живого исполнения и работы диджеев, но все они слывут авангардными: самые передовые ритмы и ультраперформансы Маши Цигаль и Андрея Бартенева».

В сентябре 1993 года в Россию впервые приезжает Майкл Джексон и дает свой единственный концерт в Лужниках. Сам его приезд становится грандиозным перформансом: на фото мы видим короля поп-музыки на Красной площади и в других пафосных официальных местах, одетого в офицерский китель, в окружении армейского оркестра.

Возможно, приезд американской поп-звезды навел художника и перформера Владислава Мамышева-Монро на мысль стилизовать себя под разных знаменитостей, от Мэрилин Монро до Ленина и Гитлера. В 1995 году для Якут-галереи и при ее содействии он создал выставочный проект «Жизнь замечательных Монро» (фотограф Михаил Королев). Название серии отсылает не только к книжной серии «Жизнь замечательных людей», инициированной в 1933 году Максимом Горьким, но и к циклу видеофильмов «Смерть замечательных людей», который был снят в 1990-1992 годах для «Пиратского телевидения». В этом сериале Мамышев играл одновременно Гитлера и Еву Браун, а также Мэрилин Монро. Проект «Жизнь замечательных Монро» демонстрировали не только в галерее, но и на рекламных баннерах, развешанных на московских улицах. «В это время, — свидетельствовал Мамышев, — шла работа над первой моей выставкой большой в Москве, шел девяносто пятый год, на Якиманке висели огромные баннеры: Мэрилин Монро, Адольф Гитлер, Иисус Христос, Екатерина II, Наполеон, Жанна д’Арк, Фауст. Те самые образы, которые я в себя впитывал, чтобы получить их опыт… Была еще смешная фотография на обложке газеты Independent, где шли коммунисты. Последняя коммунистка шла по Якиманке со знаменами красными на фоне моих портретов Мэрилин Монро и всех остальных. И было написано “Там, где раньше было Политбюро, теперь висят портреты Монро”».

Под занавес «лихих девяностых», на Хеллоуин 2000 года, Бартенев устроил в клубе «Студио» грандиозный перформанс подназванием «Гоголь-моголь, или Приключения невидимых червячков в России». По описанию, которое приводит в статье об Андрее Бартеневе Ольга Вайнштейн, «на сцене находились семьдесят актеров в сложных костюмах-объектах, которые они в ходе действий снимали и бросали в огромную кучу. Одновременно с этим на сцену падали четыре тонны мусора и шесть тысяч яиц… В ходе перформанса был сломан пол, подожжен мусорный бак, в зале начался беспредел и анархия, все вышло из-под контроля». «Гоголь-моголь» стал достойным прощанием художника с памятным десятилетием и встречей новой эпохи.

Причиной того, что альтернативный перформанс к концу 1990-х угас, Бартенев считает политику галерей: они в поисках грантов стали ориентироваться на западные образцы и поддерживать художников, подражающих западным. Другая причина — джентрификация галерей и клубов. Перформансы перестали пародировать официоз, теряли свою импровизационность и превращались в профессиональный арт. Время нефтяного изобилия внесло консерватизм в политику и настроения людей. Новая публика, проматывающая в клубах шальные доходы, ждала не критики, а развлечения, не демифологизации, а создания нового мифа. Клубные перформансы изобретали себе другую, альтернативную мифологию — неоархаики, технокарнавала, нового дендизма. В то же самое время на улицах и в других публичных местах активистский перформанс продолжал жить, но об этом — в другой статье.

Иллюстрации: Руди Лин

До 15 мая в ЦСК «Смена» идет коллективная выставка «Женщины в движении» (Moving Women). Участницы этого проекта рефлексируют над женским опытом социальных отношений, борьбой за равенство и эмансипацией и выражают мысли и идеи в изобразительном искусстве, видеоарте и кино.

Слово moving в названии имеет несколько смыслов — оно одновременно говорит про «движущиеся изображения», с которыми работают художницы; общественные движения, затрагивание чувств зрителей и пытливых женщин. Редакция Enter выбрала пять ярких работ и рассказывает, какие смыслы они в себе таят.

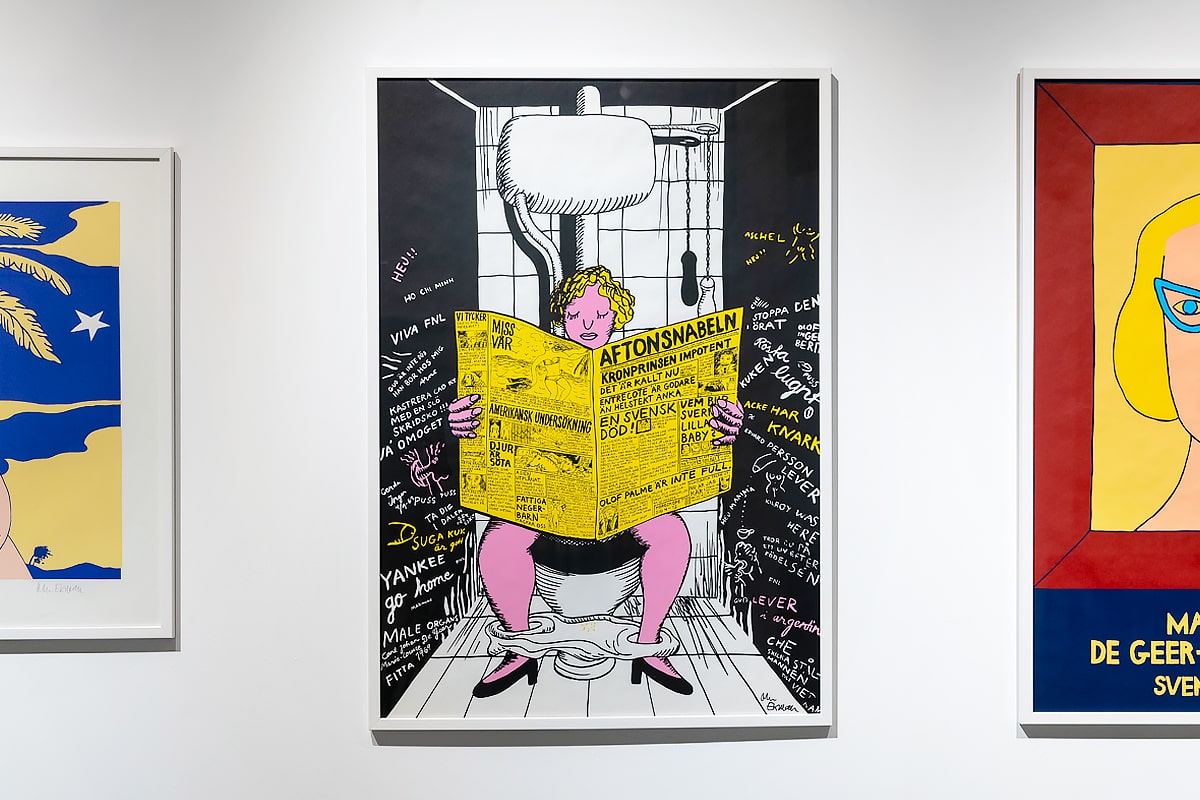

Мари-Луиза Экман была одной из первых художниц в Швеции, обратившихся к популярной культуре. Центральное место в творчестве занимают отношения между людьми. Чаще всего она изображает банальные повседневные сцены, в которых, тем не менее, нарушаются всяческие табу.

Главная героиня мира Экман — блондинка средних лет. На плакате она сидит на унитазе в общественной уборной в окружении граффити, а в руках у нее во всех смыслах желтая вечерняя газета, пестрящая раздутыми сообщениями. Зритель будто бы подглядывает за героиней «неприличной», «стыдной» сцены. И он, и натурщица позиционируются как вуайеристы, тем самым художница создает провокационное высказывание.

Некоторое время плакат был выставлен на продажу в левом книжном магазине «Октябрь», но вскоре руководство потребовало его снять. Главный аргумент состоял в том, что блондинка не соответствует реальному образу женщины, предстает слишком пассивной и вульгарной, а художественное высказывание никак не помогает улучшить положение женщин в обществе. Теперь же работа «В туалете» — классика современного искусства.

Техника, в которой работает Кристина Пашкова, называется интуитивное ткачество. В разгар локдауна весной 2020-го она начала вести своеобразный текстильный дневник, в котором старалась зафиксировать память о каждом дне. За год она создала пять гобеленов, в каждом из них запечатлены от одного до четырех месяцев жизни.

Пашкова использует старую одежду, обрезки и найденный текстиль, поскольку ткань хранит следы и воспоминания. Если внимательнее посмотреть на каждое полотно, то можно заметить их неоднородность. Помимо традиционных нитей из хлопка и шерсти в «дневники» вплетено то, что художница находила вокруг: ленты, мотки мулине, фрагменты целлофановых пакетов, обломки разбитой в тот день вазы и дужка сломанных ею очков. Ход времени задокументирован надежными «подсказками» — зажимами от упаковок хлеба с датой производства.

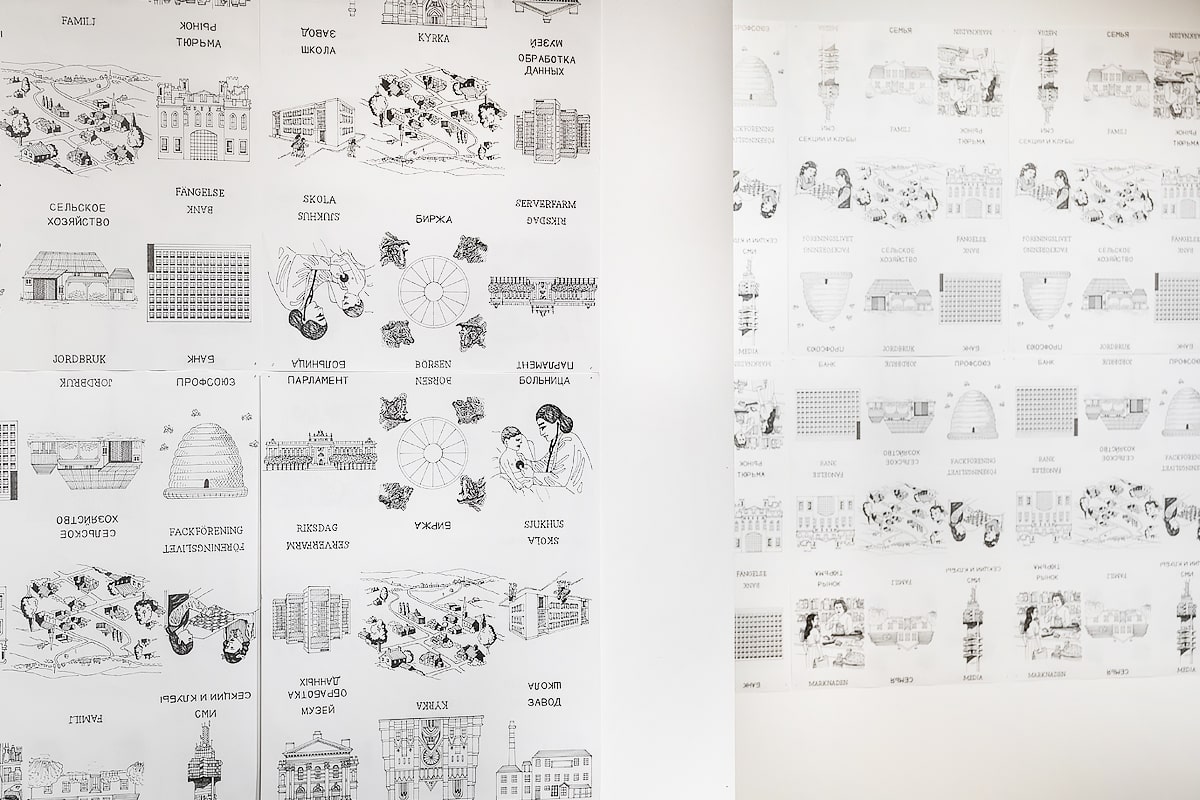

Работы в рамках этого проекта посвящены самоорганизованной школе в поместье Фогельстад на юго-востоке Швеции, существовавшей с 1921 по 1954 год. Там едва получившие права женщины учились быть настоящими гражданками и погружались в политическую жизнь.

В Фогельстаде придумали игру, на время которой участницы становились жительницами выдуманного города. Горожанки Комтемотты должны были учиться решать проблемы путем переговоров: например, договориться о ремонте улиц или что-то предпринять, если человек сбежал из тюрьмы. Графические листы с пиктограммами, которые создала Плендер, — это условное «игровое поле» с общественными учреждениями Комтемотты.

На занятиях студентки примеряли на себя различные социальные роли и переодевались, чтобы в них вжиться. Их групповой портрет в костюмах, которые ассоциируются с распространенными профессиями и ролями, зрители видят на большой белой шторе. А на противоположной стене — портреты пяти женщин, избранных в шведский парламент в 1921 году, и в их числе две основательницы Фогельстада Элизабет Тамм и Керстин Хессельгрен.

О Сююмбике сложено много легенд, и ни одна из них не правда, хотя свидетельства о ее существовании все же есть. На этой базе и создан проект казанской художницы.

Самый живучий миф — это история о царице, которая бросается с башни в знак протеста после завоевания Казани Иваном Грозным. Его из года в год рассказывают туристам и никогда не говорят о том, что произошло впоследствии. Михалина воспроизводит повисшую историю, бросая платье с верхнего яруса. Оно летит, но так и не приземляется.

Кроме этого художница фиксирует мифологический образ царицы в видео, где тезки Сююмбике поют о ней баит. Героиня баита наделяется утрированными качествами, которые в народной памяти вытесняют исходные и становятся даже более настоящими. Современницы с именем Сююмбике, вероятно, названы так именно в честь персонажа-мифа, хотя сами по себе вполне реальны.

Имя выдающейся героини стало названием дореволюционного татарского женского журнала, который оказывал большое влияние на мусульманок с 1913 по 1918 год (вплоть до закрытия). Наслаивая материалы, фантастические и исторические свидетельства, спустя сто лет Михалина издает свою газету, на страницах которой настаивает на ценности мифа как формы знания в процессе феминизации истории.

Художница делает акцент на роли женщины в современном обществе, культурных традициях и социальных проблемах родной республики Дагестан. Супергероиней видеоработ является альтер-эго Михачевой — Супер Таус. Она призвана помочь реализовать детские мечты девочки в крайне патриархальном обществе. Роль Супер Таус исполняет сама художница и параллельно документирует подвиги со стороны.

Главная особенность персонажа в том, что она может появиться в самый неожиданный момент и совершить подвиг. Злодеев и трагедий на видео нет — Махачева намеренно показывает повседневные дела женщины и проблемы, с которыми она сталкивается. Так, в одном из роликов Супер Таус метафорически борется с безразличием и бессилием: на «записи с видеорегистратора» она отодвигает мешающий ехать булыжник на глазах у инертных мужчин. В другой серии Супер Таус ищет подходящее место для памятника Марии Коркмасовой и Хамисат Абдулаевой. В 1990-х годах эти музейные работницы смогли вовремя отреагировать на грабителя и вернуть картину Александра Родченко «Абстрактная композиция». Супер Таус сочла это настоящим подвигом и прошла путь от Махачкалы до Москвы с постаментом на спине, оставив его на выставке в Московском музее современного искусства, чтобы увековечить память героинь.

Фото: Даниил Шведов, предоставлены ЦСК «Смена»