Автор: Редакция Enter

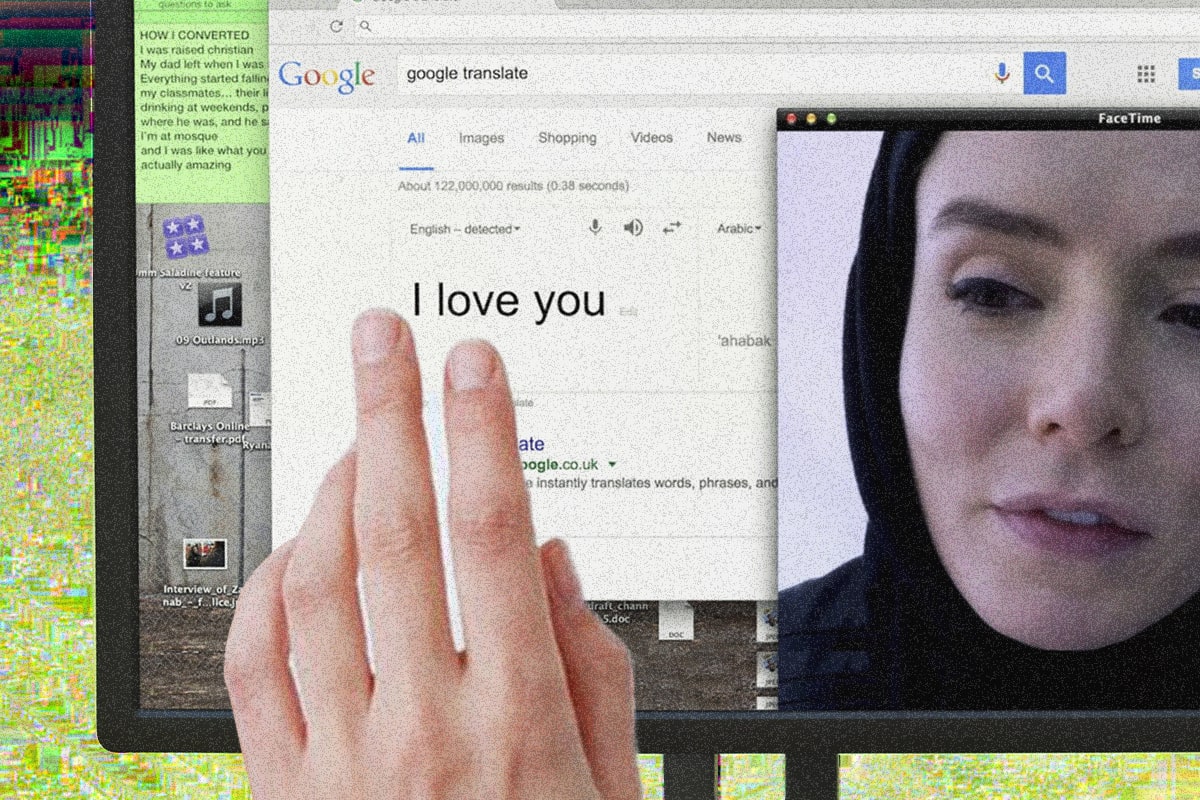

На стриминговых платформах вышел EP казанской исполнительницы Fauzia. Главное отличие поп-альбома No Dates от всех предыдущих релизов — бережный микс английского и татарского языка во всех четырех треках.

Enter публикует премьеру и рассказывает, что артистка хочет изменить в татарской попсе, вокруг чего выстроен альбом и когда можно будет услышать новые треки вживую.

По словам Фаузии Кадыровой, ее любовь к музыке проявилась в детстве. В пять лет она стала играть на скрипке, а в подростковом возрасте вошла в состав Молодежного симфонического оркестра и пела в детском ансамбле при казанской филармонии. Первую песню девушка придумала в 15 лет под влиянием влюбленности в канадского певца и модель Шона Мендеса.

Большинство уже вышедших треков Fauzia написаны в жанре поп — и новый EP не является исключением. Выбору направления, как вспоминает исполнительница, поспособствовали радио «Европа Плюс», которое она слушала по пути в школу, и сериалы о подростках-музыкантах. В звучании No Dates тоже отражены ориентация на детских кумиров и грезы о Голливуде. Во многом EP копирует звучание привычного американского попа, но все же имеет уникальные черты: плавный переход от английского к татарскому и считываемое желание сделать родной язык популярным.

«Первая причина [почему я записываю музыку на татарском] — я хочу, чтобы слушатель видел, из чего и где я сделана. Вторая, даже более весомая, — накипело. Слушая то, что мы привыкли слышать на татарских каналах и по радио, складывается впечатление, что здесь музыкальная индустрия не развивалась, как минимум, лет 15. Я хочу, чтобы татароязычным слушателям было из чего выбирать. Чтобы на татарская сцена развивалась, появились индивидуальность и разнообразие. И еще хочу, чтобы люди за пределами республики слушали наших новых артистов, и им нравились звук и стиль», — объясняет Fauzia.

Сложная работа над No Dates заняла три месяца. Певица искала нужное звучание и формулировала посыл совместно с саунд-продюсером Heartpiercer, который уже сотрудничал с ней при создании трека Sugar. Как утверждает Фаузия, история альбома началась как раз с него.

Повествовательная линия в EP строится вокруг становления личности лирической героини. Первый трек посвящен переосмыслению ценностей: его главная мысль в том, что забота о себе должна быть приоритетнее зарабатывания денег. В последующих песнях героиня открывается теплым чувствам, сомневается в своей симпатии и в конце концов разочаровывается в идеализированном возлюбленном. Помимо важной центральной темы осознанного выбора в альбоме стоит обратить внимание на аккуратную работу с языками. Все направлено на то, чтобы переход от одного к другому не смущал слушателей. По признанию самой артистки, в Shred of Love мелодика татарского помогла придумать припев — и она часто обращается к ней, когда хочется написать что-то более сложное и необычное.

В ближайших планах у Fauzia — выступить в гостях у TatCultLab. Концерт, где можно будет услышать треки вживую, состоится 11 декабря в Национальной библиотеке.

Фото: предоставлены Fauzia

Эпидемия коронавируса сильно изменила потребительские привычки многих людей. В самом начале они активно скупали продукты про запас, а потом задумались о переходе на все одноразовое. Но есть мнение, что пластиковая посуда и другие предметы, которые не используются повторно, только помогают вирусу распространяться.

Подробнее об этом в книге «Zero waste на практике» пишет руководительница медиаотдела Greenpeace Виолетта Рябко. С разрешения издательства «Альпина Паблишер» мы публикуем несколько страниц, а полную версию можно купить и купить и скачать онлайн.

Если бы в январе-феврале 2020 года нам сказали, что уже в марте будут закрыты границы почти всех стран, а нам запретят покидать свои дома, мы бы подумали, что слышим сценарий очередного фильма ужасов.

Но это случилось с нашим миром, принесло много потерь и заставило нас научиться жить по-новому. Череда событий и ограничительных мер, которые повлекла за собой пандемия, вынудила нас задуматься не только об уровне медицины и социальной ответственности, но и о том, правильно ли мы, все человечество, развиваемся, что делаем с планетой и как можем (или должны) изменить вектор своего развития.

Многие эксперты назвали первые месяцы пандемии ренессансом одноразового пластика. Компании, его производящие, попытались воспользоваться ситуацией и восстановить его репутацию, используя страх людей и распространяя мифы о необходимости одноразовых вещей в трудные времена. Сразу оговорюсь, что здесь речь идет исключительно о немедицинских предметах: использование одноразовых, и особенно стерильных вещей в больницах обязательно. Но связка «одноразовое — значит стерильное» распространилась далеко за пределы больниц.

Началось все с кофеен, которые отказались наливать кофе клиентам в принесенные с собой кружки, хотя принимали наличные деньги. Продолжилось в кафе, срочно перешедших на одноразовую посуду и пластиковые приборы, а затем докатилось до церквей и синагог, где распорядились применять одноразовую посуду для проведения ритуалов. И, хотя в основном вирус передается непосредственно от человека человеку и проще всего его было остановить через соблюдение социальной дистанции или вводя жесткий карантин, все массово закупали одноразовую посуду.

Роспотребнадзор дошел до того, что рекомендовал использовать одноразовую посуду даже дома, хотя еще до пандемии коронавируса российские инфекционисты выдвигали предположение о том, что одноразовая посуда может стать причиной распространения инфекций.

Паникой решили воспользоваться компании, которые производят одноразовый пластик. Так, Филипп Уилсон, президент и исполнительный директор американской Ассоциации производителей пластмасс, в середине марта 2020 года обратился в Министерство здравоохранения и социальных служб США с просьбой отменить запреты на использование одноразового пластика, которые уже несколько лет действуют в некоторых штатах.

Попытки увеличить продажи пластика предприняли и российские производители, запустив рекламу в СМИ. В частности, они предложили «не демонизировать пластик», ведь он спасает жизни: из него делают шприцы, аппараты и защиту для врачей. Хотя ограничений для медицинского пластика нет и никто о них даже не упоминает, тогда как бытовой пластик никого не спасает, а лишь губит жизни морских животных и негативно воздействует на здоровье людей, о чем я подробно рассказываю в первых главах книги.

Важно заострить внимание на одном нюансе. Медицинский пластик, как правило, стерильный, а пакеты и стаканчики — нет. Одноразовость не гарантирует гигиеничности и безопасности предмета. Исследования, проведенные весной 2020 года, показали, что коронавирус остается активным на разных поверхностях разное время: например, на бумаге — 24 часа, а на пластике — до трех суток, и не важно, многоразовое или одноразовое это изделие. Значит, если зараженный человек трогал незащищенными руками без перчаток, например, связку пакетов и бутылки с молоком или чихнул на них, то коронавирус мог там сохраниться.

В Великобритании, нескольких американских штатах и Южной Корее все-таки сняли часть ограничений на использование одноразового пластика на период пандемии. Однако этот шаг вызвал беспокойство Всемирного банка, который опубликовал рекомендации для правительств, как справляться с отходами в такой непростой период, чтобы сохранить движение в сторону циклической экономики.

Гжегож Пешко, ведущий экономист Всемирного банка, посоветовал «устранить психологические и поведенческие барьеры, включая представление о том, что повторно использованные или переработанные продукты могут быть негигиеничными. Привычки, основанные на страхе, и недоверие, возникающее в условиях сильного стресса, часто долго сохраняются после исчезновения источника стресса. У людей есть возможность, как говорит Даниэль Канеман, “думать медленно” и брать на себя ответственность за последствия потребления и поведенческих решений. В том числе за пластик и упаковку, в которой мы “нуждаемся”, и ту, без которой мы можем жить».

На фоне трех стран, снявших ранее введенные запреты, десятки государств, законодательно принявшие меры против одноразового пластика, на время пандемии от них не отказались, а в Уганде в конце февраля 2020 года были запрещены пластиковые пакеты, как и планировалось до начала пандемии. Европейский союз отклонил просьбы от промышленной отрасли снять запрет на использование одноразовых пластиковых изделий, хотя промышленники пытались апеллировать к проблемам со здоровьем и гигиеной, возникшим во время вспышки COVID-19. Объяснение было довольно логичным: ограничения и ранее не касались медицинского пластика, а одноразовое не значит стерильное и гигиенические стандарты должны соблюдаться, как и до пандемии.

Как уберечь себя

1. Стирать сумки и экомешки после каждого похода в магазин. Контролировать чистоту своей холщовой сумки, экомешков намного проще, чем поставщиков пакетов.

2. Воспользоваться доставкой продуктов из магазина без упаковки, если такой есть в вашем городе.

«С пандемией ничего не изменилось, потому что мы и до нее очень ответственно подходили к вопросам дезинфекции. После доставок всю тару моем в посудомойке, все мешочки стираем, посуду храним в закрытых контейнерах. У нас упаковку трогает один-два человека, а через сколько рук она прошла в обычном магазине, вы даже не узнаете. Единственное: у нас появилась бесконтактная доставка с оборотной тарой», — рассказывала весной 2020 года мне Ася Воронкова, создательница магазина без упаковки «Покупай правильно» в Санкт-Петербурге.

В период пандемии возникла еще одна проблема — неконтролируемая скупка еды. Уже через несколько дней после панических закупок интернет заполонили фотографии мусорных баков, забитых гниющими скоропортящимися продуктами. Даже в спокойное время треть всей еды на планете выбрасывается, а поступать так же в кризисных ситуациях кажется еще более неразумным. В шестой главе я рассказываю, как рассчитать необходимое количество продуктов и правильно их хранить.

Маски и перчатки

В начале пандемии коронавируса защитных средств не хватало даже для врачей. В Америке появились системы, дезинфицирующие медицинские маски. Благодаря этим аппаратам одну маску можно использовать до 20 раз и таким образом сократить дефицит защитных средств, который возник по всему миру: ведь врачам необходимо менять маски несколько раз в день. А компания Nike вместе с Университетом здравоохранения и науки штата Орегон начала производство защитных экранов для врачей и медсестер из материалов, которые до этого шли на подошву и шнурки для кроссовок.

Обычные люди при необходимости могут пользоваться многоразовой маской, которую нужно стирать после каждого применения и гладить утюгом. Такую маску можно сделать самостоятельно из 20 и более слоев марли.

При использовании одноразовой маски обязательно нужно правильно их утилизировать: помещать в упаковку и только в таком виде выбрасывать. В идеале, конечно же, на государственном уровне должна быть организована система сбора и приема медицинских отходов.

Пандемия коронавируса показала, как сильно нам не хватает упаковки, которую можно легко вымыть, продезинфицировать и использовать повторно. Хотя в некоторых странах уже есть компании, специализирующиеся на услугах по доставке еды в многоразовых контейнерах, а правительство Китая запустило пилотный проект «Город без отходов», направленный на тестирование модели экологически чистого развития города, зеленого образа жизни горожан и минимизации обращения с отходами. В частности, планируется запустить пилотный проект доставки в многоразовой упаковке на короткие дистанции.

В интернете я встречала мнение, что больше всех пандемии должны радоваться экологи. Это глупое и злое предположение, потому что миллионы людей выступают за защиту природы для гармоничного сосуществования с ней нынешнего и будущих поколений. Глобальные кризисы должны помогать нам задуматься о том, как сделать наши отношения с планетой партнерскими. Когда в Китае не было зарегистрировано ни одного заболевшего, это событие отметили, отпустив в небо огромное количество воздушных шариков, которые тут же превратились в мусор. Мусор продолжили производить в еще больших объемах. И перед нами остаются угрозы изменения климата и пластикового загрязнения.

На улице холодает, кое-где уже установили елку — а значит, пора подводить итоги 2021 года. Не будем повторять, что он выдался сложным (вы и сами знаете), но подчеркнем, что эти месяцы прошли незабываемо.

В нашем ежегодном голосовании 21 номинация и почти две сотни номинантов. По традиции мы предлагаем читателям выбрать самые интересные события, поддержать любимые проекты и заведения и выделить главные впечатления уходящего года. Лучшие из них будут награждены: формат и дату церемонии мы объявим позже.

Отдать свой голос можно только один раз с этого момента и до 8 декабря включительно. Помните: редакция следит за ходом голосования — накрученные голоса будут удалены.

Мы посмотрели 14 000 605 вариантов событий года и в отличие от доктора Стрэнджа получили целых пять удачных. Вспомнили, как в январе с осторожностью покупали билеты в Турцию, переживали за аквапарк из-за сноса «Ривьеры» и разбирались с «Госуслугами» после прививки от COVID-19. Танос нам уже не страшен, поэтому каждый может выбрать то, что нравится.

У нас были QR-коды, семьдесят пять дуделок, пять часов работы на удаленке, целое море разноцветных сапбордов, а также время до полуночи, чтобы потусоваться на Профсоюзной. Не то чтобы все это было категорически необходимо в 2021 году, но если уж начал выбирать тенденцию года, к делу надо подходить серьезно.

Как говорил Чехов, доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Не знаем насчет героев Антона Павловича, но номинантам этого списка есть за что краснеть. В шорт-листе уличенный в плагиате художник Макс Гамма, бойкотирование заведений, вложения в финансовые пирамиды и еще три причины, из-за которых совесть не заснет как минимум до конца года.

В этом году Казань стала самым интересным направлением для фестивального туризма. Жители и гости города гуляли по перекрытой улице Профсоюзной, открывали для себя новых артистов на AWAZ, восхищались медиаартом в рамках «НУР», изучали креативную индустрию со спикерами «Город — RE’ACTOR», знакомились с культурой народов Поволжья в дни «Итиль» и не только. Что запомнилось больше всего?

Сто лет назад Джон Кейнс опубликовал «Трактат о вероятности». Из него следует, что шансы на победу в «Открытии года-2021» равны 16,7% и полностью зависят от предпочтений читателей Enter. Давайте подтвердим расчеты американского экономиста и наградим одного из шести номинантов.

Национальная библиотека РТ и парки сохранили свою популярность и стали площадками многих классных ивентов. В «УРАМе» прошли всероссийские соревнования по экстремальным видам спорта, а Werk впервые отметил свой день рождения в офлайне, показал выставки и устроил грандиозные вечеринки. Кто же из номинантов оказался вашим спасателем от скуки?

2021 год ознаменован новым для Казани статусом гастрономической столицы. Несмотря на трудности, эти месяцы принесли нам много удивительных открытий, а ассортимент меню стал заметно шире. Отдать свой голос почти так же трудно, как выбрать место для завтрака, обеда или ужина. Но мы верим, вы справитесь.

Выпить чашечку кофе — неотъемлемый утренний ритуал для многих. Особенно приятно его проводить в любимых заведениях. В этом году среди «завтрачных» мест мы собрали главные открытия и обновления в кофейном комьюнити Казани. Теперь настало время заявить всем, где вкус зерен насыщеннее и пенка гуще.

«Бум» гастрономических открытий сделал еще труднее выбор места с лучшими круассанами, правильным том ямом, классным фалафелем и идеальной неаполитанской пиццей. Голосуйте за то, что радовало ваши вкусовые сосочки больше всего.

Городскому барному сообществу нипочем ограничение времени работы и введение QR-кодов — оно весь год продолжало радовать нас открытиями классных заведений. Появилось еще больше настоечных, коктейльных баров и мест для вечеринок. Выделите своего героя!

Чтобы обойти все бары Профсоюзной, проведя в каждом хотя бы 20 минут, понадобится более шести с половиной часов! За это время успеете выпить необычные коктейли, попробовать новые сорта крафта, устроить дегустацию вин в компании друзей и оторваться под сеты популярных диджеев. Выбирайте любимое место!

Театральная жизнь в Казани продолжает бурлить, как котел из мультсериала «Вуншпунш». Сразу шесть спектаклей текущего театрального сезона уже номинированы на престижную премию «Золотая маска», а мы лишь дополнили список постановками и перфомансами, на которые сходили бы, как минимум, еще один раз.

Спасибо Пушкинской карте, посетителей галерей и музеев в 2021 году стало в разы больше. Но даже без нее мы заметили особое внимание к искусству со стороны горожан. Что понравилось вам больше: акварели среди зарослей борщевика, фотогеничный полиэтилен, красная вселенная, авангардные скульптуры, замысловатые ковры, черно-белая графика, портреты старожилов или абстракции на тему молчания?

Этот и прошлый год подарил артистам много возможностей собраться и наконец записать новый трек или полноценный альбом. В номинации собрались локальные герои, релизы которых были особенно громкими — голосуйте ушами!

Кроме заведений и общественных пространств в 2021 появилось несколько интересных промо-групп. Команда Q знакомит город с квир-культурой, Custom и «Семья» устраивают шумные хип-хоп вечеринки, «Шайтан» обожает костюмированные мероприятия, а >000> исследует прошлое и настоящее. Лучшую выбирать вам.

Приятно, что ярких команд в Казани с каждым годом становится больше. Благодаря ним в 2021 году состоялись открылись новые места, состоялись крутые фестивали и концерты, маркеты, образовательные и театральные события. Выбор будет сложным, ведь каждый номинант достоин называться лучшим.

Коронавирус продолжает ускорять всеобщую цифровизацию: новые приложения заполняют места в смартфонах и врезаются в память. В 2021-ом в Казани стало больше сервисов доставки, агрегаторы самокатов продолжили завоевывать рынок, а кроме них в борьбу за внимание пользователей вступили сервисы каршеринга, благотворительной помощи и старые-добрые Госуслуги.

Совсем недавно на саммите COP26 активистка Грета Тунберг призвала мировых лидеров прекратить обещания и перейти к реальным действиям. В этой номинации мы собрали проекты, которые уже сейчас делают жителей Казани осознанными и успешно продвигают экоинициативы.

В год переписи населения Казань в очередной раз подтвердила статус многонационального города. Тут вам и культурные события, и онлайн-платформы, и кино, и даже новый музыкальный лейбл. Словом, искиткеч!

В 2021-ом казанцы впервые играли в настольный теннис с креативными командами, выходили на пробежки, участвовали в марафоне, занимались фитнесом в парках, показали себя на велогонках и доказали, что футбол — не только мужская игра. Какой из проектов станет лучшим по итогам года, выбирать вам.

Мы рады вернуть в список «Итогов» персональную номинацию — и на этот раз не ограничились женщинами. Леонид Слуцкий отметился продвижением казанского футбола, Ирек Ризаев круто выступил в дисциплине BMX-фристайл в Токио, хореограф и танцор Нурбек Баттула успешно занимался популяризацией культурного наследия Татарстана, фехтовальщица Марта Мартьянова подарила сборной золотую медаль, драматург Дина Сафина получила «Золотую Маску», а Светлана Изамбаева который год делает все возможное для поддержки людей, живущих с ВИЧ. Выбор за вами.

Текст: Анастасия Тонконог, Андрей Милин, Ксения Абрамова, Ксения Барышева

Дизайн: Саша Спи, Руди Лин

Редакция интернет-журнала Enter вместе с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке АО «Татмедиа» и коммуникационного агентства «К9» запускает D — DLINE. Это открытая образовательная медиаплатформа, которая научит формировать повестку, продвигать информационные поводы и управлять медиаполем.

Участвовать в D — DLINE могут все, кто хочет развиваться в сфере коммуникаций. Рассказываем, как подать заявку и из чего состоит программа в этом году.

Зачем участвовать?

Мы запускаем эту платформу, чтобы поднять уровень медиаконтента и укрепить связи между креативными сообществами. Начинающие специалисты на D — DLINE научатся быстро генерировать и воплощать идеи, а уже состоявшиеся улучшат свои навыки, расширят портфолио и посмотрят на свою работу под другим углом.

Программа собрана так, чтобы было интересно и новичкам, и профессионалам.

Как подать заявку?

Заявки принимаются через электронную форму до 18 ноября включительно. Укажите в ней имя, фамилию, возраст, номер телефона, адрес электронной почты, ссылки на соцсети, сферу деятельности, опыт работы и уровень образования.

Что входит в программу?

Первое событие D — DLINE состоится в «Штабе» на следующий день после окончания приема заявок: 19 ноября мы пригласим всех на открытую встречу, где подробнее расскажем о программе. В тот же день стартует отборочный этап — чтобы попасть на платформу, нужно успешно выполнить домашнее задание. На это дается два дня, дедлайн — 21 ноября, 23:59.

Сама программа начнется 23 ноября. В этот день участников, попавших в шортлист, рандомно поделят на команды, в которых им предстоит выполнять практические задания, придумывать и реализовывать вирусные гражданские кампании в рамках заданных условий. 18 декабря эксперты оценят результаты гражданских кампаний и определят победителей.

Параллельно с практической частью будет идти цикл лекций и мастер-классов от восьми федеральных и четырех локальных спикеров по трем направлениям:

- Медиаменеджмент и стратегия

- Креатив и вирусный маркетинг

- Продакшн

Слушателям расскажут про форматы работы с аудиторией; продвижение идей, отвечающих актуальным запросам и современным вызовам и создание работающего контента для видеоплатформ, социальных сетей и стриминговых сервисов. События образовательного блока смогут посетить все желающие при наличии QR-кода и регистрации. Для участников программы их посещение обязательно.

Что получат победители?

Участники команды, чей кейс понравится экспертам больше всех, получат ценные призы. Что именно это будет, мы расскажем позже.

Кроме того, выпускники платформы D — DLINE могут рассчитывать на стажировку или трудоустройство в ведущие компании в области медиаиндустрий.

Дизайн: Яна Вахитова, Саша Спи

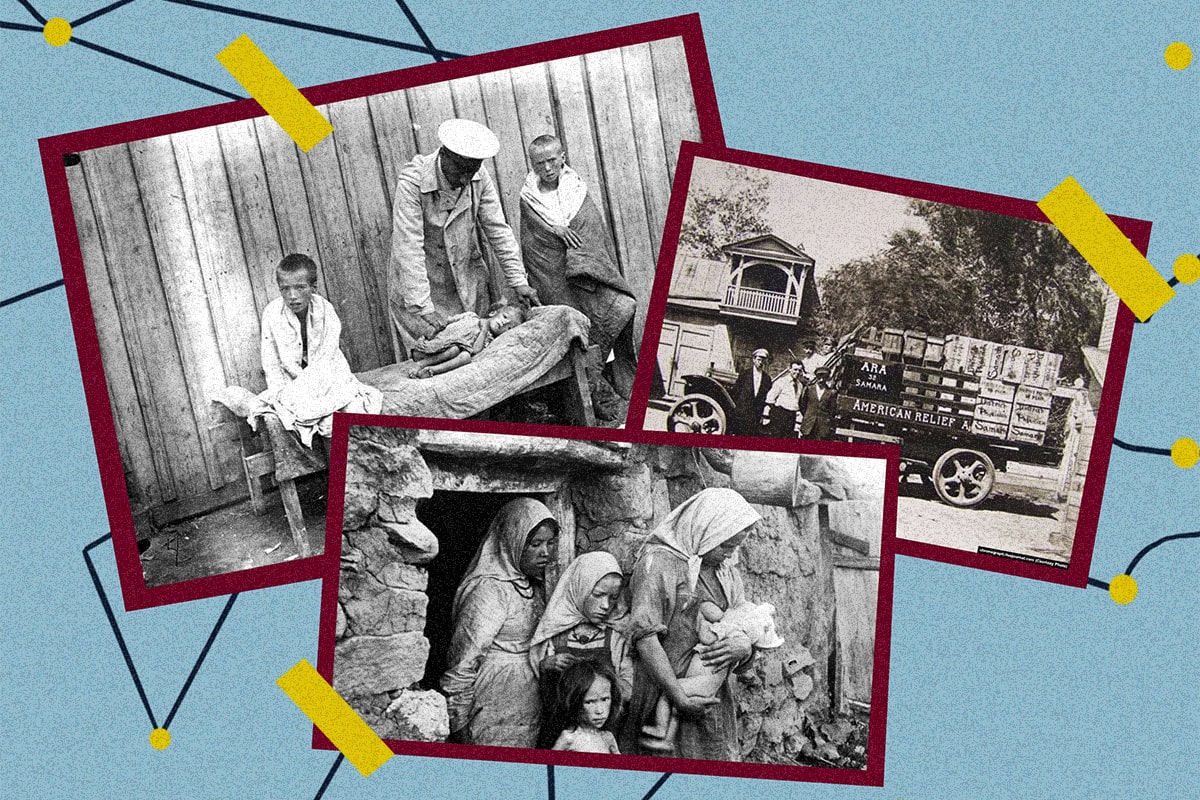

В 1921 году продразверстка, последствия Гражданской войны и засуха привели СССР к ужасающему массовому голоду. Бедствие охватило 35 губерний, и сильнее всего в это время пострадало Поволжье — в том числе территория современного Татарстана.

Чтобы остановить массовую гибель, советская власть впервые привлекла капиталистов. За два года американская администрация помощи (ARA) спасла от голодной смерти порядка 10 миллионов человек. Подробную историю того, как это было, в книге «Российская миссия» отразил Дуглас Смит. Этой осенью она вышла в издательстве Corpus в переводе Евгении Фоменко — с разрешения издательства мы публикуем отрывок о ТАССР.

27 октября Хэскелл (директор представительства Американской администрации помощи в СССР, — прим. Enter) приехал с инспекцией в Казань. В числе его сопровождающих были Джеймс Гудрич, бывший губернатор Индианы, которого Гувер (президент США, — прим. Enter) отправил в Россию анализировать голод, и английский журналист и писатель Филип Гиббс. Два дня спустя делегация выехала из Казани в Москву, но Гиббс и еще один британский репортер решили отправиться в сельскую местность, чтобы увидеть голод своими глазами. Гиббс, которого Чайлдс (сотрудник Американской администрации помощи, — прим. Enter) называл «этаким герцогом», заявил, что не верит в сообщения о серьезности голода, потому что западная пресса склонна к антироссийской пропаганде. Чайлдс нашел переводчика и организовал Гиббсу небольшую поездку по Волге в Спасский кантон, чтобы журналист смог лично во всем убедиться.

Всего один день спустя Гиббс вернулся в Казань другим человеком. Потрясение оказалось столь велико, что Чайлдс не сразу смог его разговорить. Только на второй день он собрался с силами, чтобы описать ужасы, увиденные в Спасске. Хотя Гиббс освещал резню, которую наблюдал на Западном фронте во время Первой мировой войны, ничто не могло подготовить его к такому. Вскоре это состояние стали называть «голодным шоком» по аналогии со «снарядным шоком» времен войны, и Гиббс испытал его одним из первых. Другой случай наблюдался у сотрудника ARA, который в конце лета обнаружил в Поволжье амбар, забитый трупами. Он начал пересчитывать тела, но стоило ему дойти до сорок восьмого, как что-то у него внутри оборвалось. Он не мог продолжать, хотя оставалось еще много непересчитанных тел. Остаток дня он снова и снова повторял: «Сорок восемь… сорок восемь… сорок восемь». Больше он не мог сказать ни слова. Дар речи вернулся к нему лишь на следующий день, и он закончил дело.

В личных письмах сотрудники ARA часто упоминают об эмоциональной тяжести их труда. Нервы натягивались до предела и иногда не выдерживали. Генеральный директор ARA Эдгар Рикард, работавший в нью-йоркском отделении организации, так переживал за психическое состояние сотрудников, что рекомендовал удлинить их европейские отпуска и сократить рабочие смены. «Судя по неофициальным личным рассказам, — телеграфировал он Брауну 7 апреля 1922 года, — эта российская миссия привела к возникновению среди сотрудников “голодного шока”, с которым мы не сталкивались во время всех остальных операций, и этот шок, похоже, делает прекрасных в остальном работников некомпетентными».

Оправившись от шока и вернувшись в Англию, Гиббс опубликовал восторженный отзыв на работу Американской администрации помощи, деятельность которой он назвал «самой поразительной вещью в истории человечества». Он отметил усилия своих сограждан, но подчеркнул, что «нужно отдать должное размаху и благородству американской инициативы». Ничто не могло сравниться с «неустанной самоотверженностью» молодых американцев, рискующих здоровьем и жизнью на службе человечеству.

6 октября 1921 года Чайлдс выехал из Казани на большом, но довольно грязном речном пароходе «Варлен», на который погрузили 75 тысяч пайков для голодающих деревень, расположенных ниже по течению Волги. Его сопровождали переводчик Якобс, Рауф Сабиров (председатель президиума ЦИК ТАССР, — прим. Enter) и Михаил Скворцов, еще один местный партийный чиновник с неуемной энергией и искренней приверженностью высоким идеалам революции, с которым Чайлдс быстро подружился. На следующий день они прибыли в Богородск, вид которого был жалок. «Унылая и грязная русская деревня», — отметил Чайлдс. По берегам реки сидели беженцы. Многие были мертвы или умирали, а те, у кого еще оставались силы, копали неглубокие могилы в грязи.

Чайлдс был поражен, увидев рядом с ними груду американской провизии, которая ожидала отправки вглубь страны. Ее охранял всего один солдат с винтовкой, которая казалась слишком старой, чтобы из нее стрелять. Беженцы смотрели на вожделенную пищу, но никто не пытался к ней подойти. Чайлдс счел, что увиденное доказывает правдивость слухов о свойственных русским пассивности и фатализме, «за долгие века укоренившихся в славянской природе».

Конечно, он не понимал, что после многих лет войны, революции, болезней и голода несчастные люди были слишком слабы и опустошены, чтобы и дальше бороться за жизнь, какой бы ни была их славянская природа. Они страдали годами и больше не могли сопротивляться. Еще более странной сцену делал тот факт, что чуть ниже по течению находился базар, где крестьяне продавали яйца, масло, молоко и мясо. Но денег у беженцев не было, поэтому они умирали от голода. Чайлдс не мог поверить своим глазам, но вскоре сотрудники ARA поняли, что такова неизбежная реальность голода: пока миллионы людей умирали, другие рядом с ними ели. Продукты можно было купить, но цена была высока, а торговцы на рынках не собирались отдавать свои товары бесплатно, хотя и сочувствовали ходячим скелетам, которых встречали. Голдер сделал такие же наблюдения в своих поездках. Продовольствие было сосредоточено в руках небольшого количества людей на местах, но из-за плохой системы снабжения и отсутствия денег деревенские жители голодали. Получавшие жалованье горожане имели большие шансы на выживание, но все те, кому жалованье не полагалось, были их лишены.

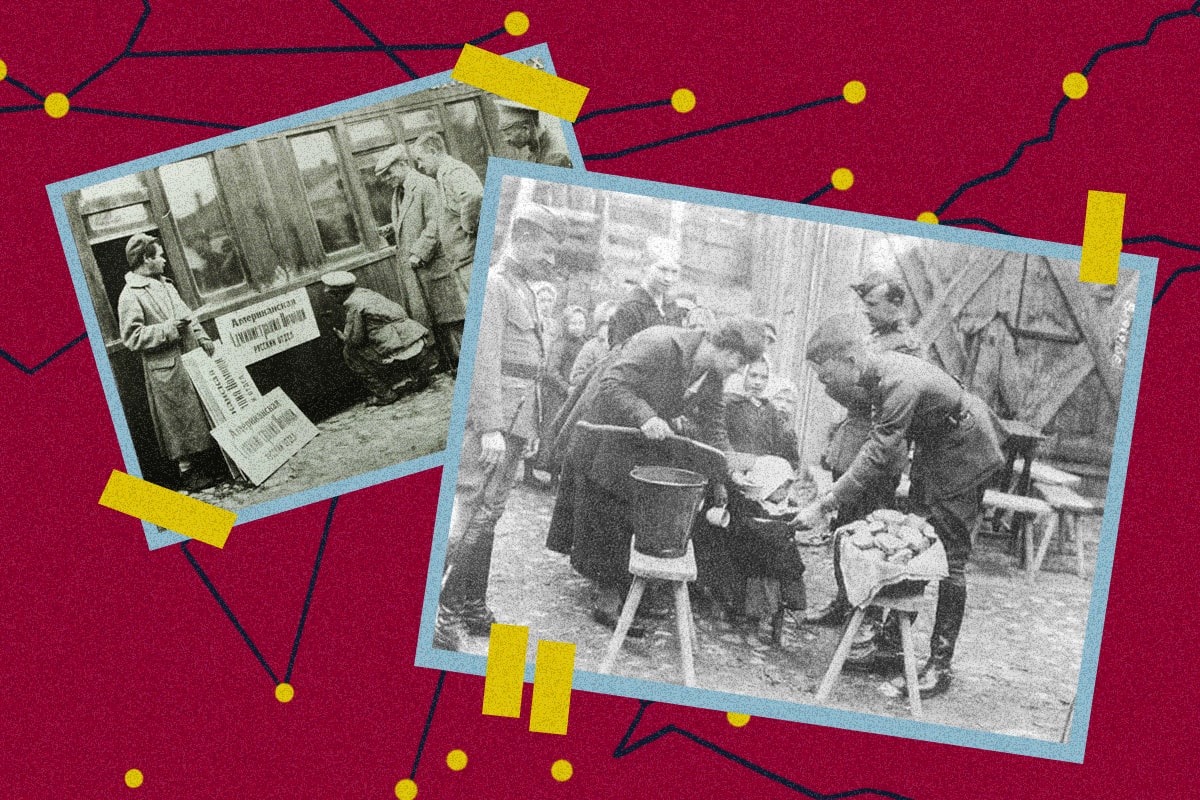

На следующий день американцы встретились с жителями Лаишева, чтобы организовать местный продовольственный комитет. ARA разделила страну на крупные округа и открыла отделения под руководством нескольких американцев, которые курировали работу в каждом из округов. Татарская республика вошла в Казанский округ площадью около 100 тысяч квадратных километров с населением 2 456 074 человек. Он был расширен в декабре, а затем еще раз — в мае 1922 года. В итоге в его юрисдикцию вошли 4,5 миллиона человек, проживающих на территории площадью более 230 тысяч квадратных километров, где вполне могли бы разместиться штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и вся Новая Англия за исключением Мэна. Управляли этим округом лишь несколько американцев, находившихся в Казани. Огромные размеры округа усугублялись ужасным состоянием транспортной сети, которая делала перемещение по округу медленным, сложным и утомительным. На пике операции в одном Казанском округе 30 тысяч русских сотрудников ARA ежедневно кормили 2 миллиона человек.

Каждый округ ARA был разделен на меньшие подокруга под контролем инспекторов, местных гражданских лиц, ответственных за организацию отделения ARA и помощи на уровне деревень. Инспекторы нанимали примерно по десять помощников, называемых инструкторами: как правило, это были молодые русские мужчины, имевшие несколько классов образования и обученные грамоте. Каждый инструктор обслуживал около 20 деревень, где проживало примерно 1500 человек, и обычно жил в уездном городе. Они создавали в каждой деревне комитет ARA, куда входило от шести до двенадцати человек, и всегда включали в его состав деревенского старосту и местного священника. Хотя бы один член комитета должен был знать грамоту, чтобы служить секретарем. Этим комитетам давалось две недели на организацию кухонь — чаще всего в школах или брошенных крестьянских избах — и составление списков для кормления самых нуждающихся детей. Каждую кухню снабжали большой уличной вывеской, которая сообщала о присутствии Американской администрации помощи, а также включала номер конкретной кухни. Кроме того, комитет должен был проверять, что продовольствие уходит нужным людям в нужных объемах. Риск воровства, пусть даже мелкого (например, при разбавлении водой какао и каш), представлял серьезную проблему, но реальных случаев воровства зафиксировано на удивление мало.

Инструкторам ARA доставалась, пожалуй, самая тяжелая работа. Часто передвигаясь пешком и почти не имея еды и возможности согреться, они должны были даже зимой посещать отдаленные деревни и проверять, что продовольствие, как полагается, получают те, кто нуждается в нем больше всего. Когда в ARA вошли в их положение и решили снабжать их американскими пайками, большинство инструкторов, вместо того чтобы съедать пайки, стали приносить их домой, своим семьям. Американцы тоже проверяли ход операции во внутренних районах, но посещали лишь небольшую часть кухонь, а потому полагались на усердие и честность советских коллег, следивших, чтобы работа выполнялась как положено.

Из Лаишева делегация направилась по реке в Елабугу. Чайлдс восхитился красотой осенней листвы, которая маскировала страдания. Накануне ночью ему во сне снова и снова являлись лица изможденных детей. Прибыв на место в воскресенье, американцы сразу приступили к работе. Гадая, что подумали бы люди в Линчберге, узнав, что он пропускает воскресную службу ради «мирской встречи», Чайлдс предположил, что «многие фанатики <…> осудили бы [его] действия». Раньше он, возможно, согласился бы с ними, но сейчас пришел к пониманию, что за подобными суждениями стоят слепые предрассудки. Хотя он недолго пробыл в России, его система ценностей уже пошатнулась, и он чувствовал, что проходит «радикальную трансформацию». «Кажется, я сбрасываю с себя тяжкий груз и, очищая жизнь от всего несущественного <…> получаю право не на спасение души, поскольку мне претит эта фраза, а на саму жизнь», — писал он.

Чайлдс вернулся в Казань 13 октября. «Я и представить себе не мог, что в мире могут быть такие страшные страдания», — написал он матери. Сюрреальный характер происходящего в России усугублялся тем, что, несмотря на страдания, повседневная жизнь каким-то образом шла своим чередом. Всего через несколько дней после возвращения Чайлдс посмотрел «Кармен» в Красноармейском дворце. «Тысячи людей умирают от голода, но советское правительство должно понимать, что не хлебом единым жив человек». Чайлдс признал, что, несмотря на посредственность труппы и потрепанность декораций, представление понравилось ему больше всех тех, что он видел в нью-йоркской Метрополитен-опере, поскольку «там у [них] на глазах разыгрывалась небольшая вымышленная трагедия, поставленная в разгар огромной настоящей трагедии <…> Действующие лица огромной трагедии становились зрителями малой, чтобы, погрузившись в трагедию других людей, забыть о своей собственной». Очарованный звездой постановки — родившейся в Персии меццо-сопрано Фатьмой Мухтаровой, которая произвела на него большее впечатление, чем великий Карузо, — Чайлдс пригласил ее и нескольких других актрис труппы присоединиться к ним за ужином в доме ARA. Чары рассеялись, когда женщины набросились на еду.

Неделю спустя Чайлдс снова поднялся на палубу парохода, везущего продовольствие в деревни Прикамья. Съев испорченную еду, он отравился и несколько дней провел в постели, используя это время, чтобы описать свои наблюдения в письме старому другу. Россия, отмечал он, оказалась не царством хаоса, изображаемым на Западе, а хорошо организованной страной, правительство которой пользуется поддержкой населения. Чиновники, с которыми он познакомился в Казани, были, по его мнению, честными людьми. Свой недостаток образования они компенсировали несгибаемой волей, которая все делала возможным. Русские, которых он встречал, обладали достоинством. «Мы проехали несколько тысяч миль среди голодающего населения, но ни разу к нам не приставали с просьбами поделиться едой, которую мы везли с собой, и ни разу ничего не было украдено. В других странах в подобных условиях мы рисковали бы жизнью».

Но смерть в Казани была повсюду. Примерно в это время учительница русского языка, которая занималась с Чайлдсом, заболела тифом, только что похоронив брата, скончавшегося от той же болезни. На грани смерти была и ее сестра. Вскоре тифом заразились горничные дома ARA, а затем и экономка. «Люди здесь в буквальном смысле мрут как мухи», — отметил Чайлдс. Кроме того, чекисты вели себя все более дерзко. Утром, приходя на работу, Чайлдс замечал, что они успели покопаться в бумагах у него на столе. Внедренные в штат шпионы доносили начальству «о каждом шаге», омрачая рабочую атмосферу недоверием. Агенты следили за Чайлдсом даже при походе на рынок. Когда он пожаловался на это местным властям, ему сказали, что он все выдумывает.

Но опасения Чайлдса имели основание. 25 октября ЧК издала особый приказ, наделяющий всех сотрудников ЧК исключительными полномочиями по слежке в борьбе с ARA. «По нашим сведениям, американцы в организации ARA привлекают враждебные Советской власти элементы, собирают шпионскую информацию о России и занимаются скупкой ценностей». Последнее определит судьбу Чайлдса в России.

Изображения: Руди Лин

В «Манн, Иванов и Фербер» вышел бестселлер The New York Times — «Съест ли меня моя кошка?». На этот и другие животрепещущие вопросы о смерти в своей книге отвечает основательница похоронного бюро Кейтлин Даути.

С разрешения издательства перед Хэллоуином Enter публикует фрагмент из книжной новинки. Он рассказывает, что произойдет, если съесть пачку зерен для попкорна перед тем, как умрешь и тебя кремируют. Купить книгу и получить ответы на другие вопросы можно онлайн.

У меня есть подозрение, что вы задали этот вопрос из-за мема, который был повсюду в последние пару лет. Это изображение стакана попкорна из кинобуфета с подписью: «Прямо перед смертью я проглочу пачку зерен для попкорна. Кремация будет эпичной».

Я понимаю. Вы хотите быть уникальным, выделяться, даже будучи мертвым. Вы причудливый шутник, Тим! Это «та-а-ак в стиле Тима» — наесться попкорна перед смертью. И когда вас поместят в кремационную печь, зернышки попкорна начнут выстреливать, как при фейерверке, и вырываться наружу из вашего трупа, а оператор кремационной печи в шоке отскочит в сторону, прежде чем признать: «Это та-а-ак в стиле Тима! Вот это прикол, Тим».

Послушайте, Тим, это не сработает. И на то есть много причин. Прежде всего, вы в самом деле думаете, что, будучи на смертном одре — слабый, органы отказывают, неделями не ел твердой пищи, — вы вдруг откроете в себе второе дыхание, чтобы тайком пронести в дом престарелых пакет зерен для попкорна, а потом проглотить полную миску этих крошечных шариков? «Прости, дорогая, как бы я ни хотел прошептать “я тебя люблю” перед своим последним вздохом, сперва я должен проглотить пакет PopSecret». Вряд ли.

Даже если вам удастся слопать целую пачку попкорна, вы уверены, что понимаете, как работают кремационные печи? Этот мем стал таким популярным, потому что большинство людей понятия не имеют, как крематорий выглядит, как он звучит и как протекает процесс кремации. Вероятно, вы ожидаете, что удавшийся попкорновый трюк пройдет так: тело разорвется во время сожжения, и все эти кукурузные зернышки высвободятся; к тому же всего один пакетик зерен образует несколько волн попкорна — так получается, когда шутники кладут мыло в декоративные фонтанчики и пена заполняет все вокруг. (По моим подсчетам, вам понадобится больше пяти литров зерен для создания впечатляющей волны.) Еще веселее станет, когда из-за оглушительных хлопков шокированный оператор кремационной печи решит, будто на крематорий напали.

Назову две причины, почему это никогда не случится (причин на самом деле бесчисленное количество, но давайте сосредоточимся на этих двух).

Первая причина. Кремация происходит в четырнадцатитонной печи с огромными горелками и камерами сгорания, за толстой металлической дверью, запирающей тело внутри кирпичной камеры. Кремационная печь громкая, очень громкая. Даже если у вас с собой было бы сорок семь пачек попкорна, никто никогда не услышал бы снаружи, как они взрываются внутри.

Вторая причина. И она важнее. Даже если кто-то и услышал бы, как они взрываются, это не имеет значения, ибо они не взорвутся! На что все обычно жалуются, говоря о попкорне? На нераскрытые и подгоревшие зерна, остающиеся на дне. Для приготовления целой миски вкусного попкорна требуются идеальные условия. Зерна должны быть абсолютно сухими, а этого точно не будет, пока они перевариваются в желудке — во влажной, замкнутой среде.

Исследователи (инженеры, использующие термодинамический анализ… я серьезно) установили, что идеальная температура для приготовления попкорна — 180 °C. Если вы готовите зерна в масле на плите, то температура масла должна быть чуть выше 200 °C. Если же столбик термометра поползет вверх, попкорн сгорит до того, как получит возможность раскрыться. Средняя температура в кремационной печи — порядка 800–900 °C. Она более чем в четыре раза превышает идеальную температуру для попкорна. К тому же столб пламени бьет с потолка и первым делом попадает в грудную клетку и желудок. А значит, зернышки попросту почернеют и исчезнут без следа — как и все мягкие ткани тела.

Я не жалею, что испортила ваш розыгрыш, Тим, потому что с чего вообще вы решили разыграть оператора крематория, а? Как человек, работавший на этой должности в двадцать лет, могу сказать, что это тяжкий труд. Грязно, жарко, и ты целыми днями зависаешь с мертвецами и их рыдающими семьями. Оператору крематория не до дурачеств, Тим!

Но коли уж вы настроены организовать взрыв, да такой, что оператор крематория не только услышит его, но и совершенно точно испугается, забудьте о нераскрывшемся попкорне внутри своего тела. Лучше оставьте там кардиостимулятор. (Примечание: я категорически не рекомендую этого делать. Я шучу. Видите, Тим, я тоже умею шутить.)

Кардиостимулятор помогает живым людям контролировать сердцебиение, при необходимости ускоряя или замедляя работу сердца. Эта милая маленькая штучка размером с печеньку, по сути, представляет собой батарею (или генератор) и несколько проводов, хирургическим путем вживленных в тело. Она может спасти вам жизнь, если ваше сердце даст осечку. Но если кардиостимулятор не вынуть из тела до кремации, он способен превратиться в маленькую бомбу.

Прежде чем отправить труп в кремационную печь, я не только проверяю по медицинским документам, был ли у человека кардиостимулятор, но и ощупываю область вокруг сердца. Если кардиостимулятор есть, его необходимо вырезать из тела. Но не переживайте, его владелец уже мертв, он не будет против. Кардиостимуляторы, кстати, совсем не редкость. Их устанавливают ежегодно более 700 тысячам человек. Так что неудивительно, что некоторые приборы ускользают от внимания и попадают в печь вместе с телом.

Если такое произойдет, очень высокая температура может спровоцировать огнеопасную химическую реакцию, которая вызовет взрыв кардиостимулятора. Вся энергия в батарее? Энергия, которая годами должна поддерживать питание кардиостимулятора? Бум! Она высвобождается за секунду. Взрыв способен напугать или даже покалечить оператора, особенно если именно в этот момент он решит проверить, как идет кремация. Этот взрыв также в состоянии сорвать дверь печи или повредить кирпичи внутри нее.

Я надеюсь, вам никогда не понадобится кардиостимулятор, Тим. Но также я надеюсь, что впредь вы усмирите свою страсть к посмертным розыгрышам. Предлагаю более мирный вариант — например, запланируйте отложенный твит, который появится через две недели после смерти. С текстом: «Я буду наблюдать за каждым твоим шагом». Это точно всех напугает.

Изображения: Руди Лин

В 1999 году старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили нападение на школу «Колумбайн» и убили 13 человек. С тех пор в учебных заведениях по всему миру произошло еще несколько массовых убийств — и слово «колумбайн» стало нарицательным.

Клинический психолог Питер Лангман изучал эти случаи более 20 лет. Проанализировав судебные материалы, дневники и новости, он углубился в психологию стрелков и написал об этом феномене книгу «Почему дети убивают». С разрешения издательства «Бомбора» мы публикуем отрывок о вероятных причинах массовых убийств в школах — а полную версию уже можно заказать онлайн.

…Большинство школьных стрелков, которых мы рассмотрим в этой книге, психиатрических препаратов не принимали. У таких лекарств действительно бывают серьезные побочные эффекты, но нет оснований думать, будто Эрик Харрис и Джеффри Уиз не смогли бы убивать без них. Выплеск насилия можно рассматривать как итог характера и личной предыстории. Тема лекарств интересна тем, что только двое из 10 стрелков, представленных в книге, принимали лекарства, но как минимум 8 из 10 употребляли алкоголь, марихуану и, возможно, другие наркотики. В беспорядочной стрельбе винили препараты, но мало кто обратил внимание на возможное влияние наркотиков, хотя они гораздо больше распространены среди школьных стрелков, чем рецептурные лекарства.

Еще один фактор, который называют влияющим на стрельбу в школах, — отстраненность стрелков от школ. Чаще их представляют учениками на отшибе школьной культуры. Это обманчивая картина. Обычно стрелки учились средне либо выше среднего. Не прогуливали. Например, Эрик Харрис был прилежным учеником с хорошими оценками, хоть и планировал уничтожить школу. Учителя хвалили Эрика за заинтересованность и мотивацию. Кое-кто отмечал «положительный настрой и отзывчивость». Один учитель написал в отчете: «Эрик отлично учится!» Вместо того чтобы ненавидеть школу, Эрик писал на сайте, что любит ее (но ненавидит домашнюю работу). Почему он ее любил? Например, потому что у него там было много друзей, интересные занятия, такие как боулинг и киносъемка. Ко всему прочему Эрик гордился своим интеллектом, а школа служила площадкой, где он получал признание.

Многие стрелки были спортивны и участвовали во внеучебной деятельности. Кип Кинкл (в 1998 году он застрелил двоих и ранил 24 учеников в школе города Спрингфилд, — прим. Enter) состоял в школьной команде американского футбола, Митчелл Джонсон (в 13 лет совершил массовое убийство в школе Джонсборо вместе с Эндрю Голденом, — прим. Enter) играл в школе в футбол, бейсбол и баскетбол, а Эрик Харрис играл в футбольной команде «Колумбайна» и участвовал в местных футбольных и волейбольных соревнованиях. И Эндрю Голден, и Майкл Карнил (устроил стрельбу в средней школе Хита, когда ему было 14 лет, — прим. Enter) играли в школьных группах. Дилан Клиболд и Эрик Харрис участвовали в «Бунтарской Новостной Сети» «Колумбайна» и были помощниками в компьютерном классе. Дилан интересовался театральным отделением, где занимался технической стороной на постановках. Он же занимался школьным сервером.

Короче говоря, образ школьных стрелков как отчужденных учеников безо всякой связи или участия в школьной жизни ошибочен. Многие интересовались учебой и участвовали в различных внешкольных занятиях.

Часто причиной беспорядочных школьных нападений называют насилие на телевидении, в кино, играх и книгах. Это сложный вопрос. С одной стороны, миллионы детей видят насилие в СМИ и не совершают массовых убийств. Насилие в СМИ не объясняет школьную стрельбу, потому что подавляющее большинство не превращается из-за него в убийц.

С другой стороны, совершавшие нападения дети действительно часто увлекались жестокими произведениями. Они не просто играли в игры с насилием — они становились ими одержимы. Они не просто смотрели жестокие фильмы — фильмы становились их предпочтительной реальностью. Эрик Харрис и Дилан Клиболд выучили почти все диалоги из фильма «Прирожденные убийцы». Больше того, аббревиатура NBK по названию фильма, Natural Born Killers, стала кодовым названием для нападения на школу. Родители Кипа Кинкла так беспокоились из-за его одержимости жестокими фильмами, что отключили кабельное телевидение. Джеффри Уиз (совершил массовое убийство в школе Ред-Лейка в 2005-м, — прим. Enter) за пару недель до бойни смотрел с друзьями фильм «Слон». «Слон» — о школьной стрельбе, и Джеффри перемотал на свой любимый момент — сцены насилия.

Какое влияние оказывает на школьных стрелков насилие в СМИ? Легитимизирует насилие, показывает ролевые модели убийц. Может даже предоставить руководство к действию или сценарий. В 1996 году Барри Лукайтис, войдя в свой класс алгебры в Мозес-Лейке, штат Вашингтон, застрелил учителя и трех одноклассников, а остальных взял в заложники. Он сказал: «Это же явно лучше алгебры, да?» Это цитата из книги «Ярость» Стивена Кинга (написана под псевдонимом), в которой ученик устраивает стрельбу в своем классе алгебры. В этом случае жизнь подражала искусству. Конечно, Барри стал убийцей не потому, что прочитал книгу; за плечами у него была долгая предыстория психической болезни и жизни в неблагополучной семье. Тем не менее один конкретный поступок Барри взял из прочитанного. Возможно, стоит отметить, что книгу «Ярость» нашли в шкафчике Майкла Карнила после нападения.

Насилие в СМИ может притуплять чувствительность людей. Кровь, убийство и членовредительство становятся развлечением. Мало того, многие фильмы намекают, что насилие — это способ заработать статус. Те, кем больше всего восхищаются, у кого больше всего престижа, убивают больше всего людей. Для мальчиков, чувствующих себя неполноценными, это сильный посыл.

Наконец, убийство людей в играх или опосредованно в фильмах вроде «Прирожденных убийц» может послужить репетицией перед реальностью. Убивая людей тысячами в играх или воображении, школьные стрелки могли потерять чувствительность к насилию, им стало проще спустить курок по-настоящему.

Таким образом, простой связи между насилием в СМИ и убийством нет. А если бы была, то убийцами стали бы миллионы тех, кто играет в жестокие игры или смотрит жестокие фильмы. И все-таки жестокие образы и контент могут стать мощным влиянием на уже расшатанную и отчаянную психику молодых людей.

Играет ли роль в школьной стрельбе отвержение обществом? Возможно, но оно одно не объясняет, почему стрелки убивали невинных людей. Миллионы детей сталкиваются с неприятием или неудачами и не прибегают к насилию. Больше того, если присмотреться к школьным стрелкам, обычно бойню не провоцировало какое-то одно событие. Эрик Харрис и Дилан Клиболд планировали нападение на «Колумбайн» больше года. Нет оснований полагать, что за их планами взорвать школу стоит конкретный случай неприятия или неудачи. Точно так же Эндрю Голден впервые упомянул Митчеллу Джонсону о плане за три месяца до осуществления нападения. Ни в одном событии в жизни Эндрю не опознали катализатор, который довел его до убийства.

Это не значит, что опыт неприятия, неудачи или других стрессовых ситуаций не играет роль в школьной стрельбе. Например, в 1997 году в течение нескольких недель до нападения Эвана Рамси в Бетеле, штат Аляска (19 февраля он пришел в свою школу, убил двоих учеников и стольких же ранил, — прим. Enter), в его жизни произошло много стрессовых событий. Его девушка рассталась с ним и переехала. Позвонил отец, сам просидевший в тюрьме десять лет за вооруженное нападение, и сказал, что теперь он на свободе. Эвана разозлил конфликт со школьной администрацией. Вдобавок за пять дней до нападения арестовали старшего брата Эвана за вооруженное ограбление. Все эти события стали последними каплями в долгой истории травм и жестокого обращения. Таким образом, хотя не будет ошибкой сказать, что незадолго до стрельбы Эван столкнулся с отчуждением со стороны близких, совершенно неправильно проводить простую связь между расставанием с девушкой и бойней. Влияло и много других факторов.

Связь между школьной стрельбой и депрессией более очевидна. Из 10 стрелков, представленных в книге, 9 страдали от депрессии и суицидальных наклонностей. Многие считали себя неудачниками и завидовали сверстникам, которые казались им счастливее и успешнее. Эта зависть часто перерождалась в ненависть, гнев и мысли об убийстве. Сочетание тяги к убийству и самоубийству особенно опасно, потому что трудно предотвратить нападение, когда убийце все равно, выживет он или умрет. Это как пытаться остановить смертника с бомбой.

Впрочем, несмотря на наличие депрессии у школьных стрелков, одна она стрельбу не объясняет. Депрессия и суицидальные склонности — обычные явления у подростков, и все же подавляющее большинство не идут на насилие. Остальные дети справляются со своими трудностями, не совершая убийства или самоубийства. Депрессия — распространенный фактор у школьных стрелков, но не отличает их от других подростков с депрессией. Еще раз — здесь нужно учитывать много других влияний.

Популярный журналистский взгляд на школьных стрелков в том, что они одиночки — этот статус считается способствующим фактором в бойне. Но это не так. Тогда как в депрессии находились 9 из 10 стрелков, которых мы обсуждаем, одиночкой являлся только 1 из 10. У всех остальных были друзья и знакомые, вместе с кем они участвовали в различной социальной активности. Вместе гуляли, болтали по телефону, играли в видеоигры, хулиганили, играли в спортивных командах с друзьями и так далее. Может, они не имели того социального успеха, о котором мечтали, особенно с девушками, но одиночками их не назвать.

Прекрасный пример того, как может дезинформировать репортаж, — случай Эрика Харриса и Дилана Клиболда, на кого часто вешали ярлык одиночек, несмотря на все доказательства обратного. Прежде всего они не могли быть одиночками уже потому, что были лучшими друзьями. Даже если бы у них не было больше никого, у них оставались они сами. Но у них все-таки имелись друзья — и много. В их социальную активность входили боулинг, пейнтбол, фэнтези-бейсбол, «Подземелья и Драконы», видеоигры, местная футбольная команда, работа в пиццерии с близкими друзьями, съемка кино с одноклассниками, бильярд, кино, вечеринки и многое другое. С друзьями они напивались, ездили пострелять в горы и вместе участвовали в криминальной деятельности.

Хотя мнение, что обычно школьные стрелки — одиночки, неверно, многие стрелки действительно чувствовали себя крайне одинокими. Даже Дилан, общавшийся со многими сверстниками, чувствовал себя в изоляции. Отношения у него были, но не давали той эмоциональной отдачи, в какой он нуждался. Он верил, что никто не знает его на самом деле, а если узнают, то перестанут с ним общаться. Он чувствовал, что его не любят и что его нельзя полюбить. Кип Кинкл, Майкл Карнил, Джеффри Уиз и другие испытывали схожие чувства опустошительного одиночества. Они с завистью смотрели на сверстников, у кого, казалось, та самая жизнь, которой хотелось жить им самим. Таким образом, они не были одиночками, но переживали одиночество.

Изо всех причин школьной стрельбы больше всего внимания уделяется буллингу — травле. Если верить новостям, школьные стрелки — жертвы издевательств, которые хотят отомстить за жестокое обращение. Вполне понятно, почему люди в это верят. Мы легко понимаем и отождествляем себя с обидой и желанием возмездия. Если ученик нападает на одноклассников, логично подумать, что его до этого довели. Однако в действительности и это не так. Ситуация куда сложнее.

Прежде чем углубиться в подробный анализ отношений между издевательствами и школьной стрельбой, можно сделать пару замечаний в целом. Во-первых, мысль, что издевательство приводит к стрельбе, поставлена под сомнение географией беспорядочных школьных атак. Стрельба происходила в Ред-Лейке, штат Миннесота; Бетеле, штат Аляска; Эдинборо, штат Пенсильвания; Вест-Падаке, штат Кентукки; Джонсборо, штат Арканзас. Почему не Нью-Йорк? Не Чикаго? Лос-Анджелес? Детройт? Если мы виним травлю, то что делать с географией нападений? Бывают же издевательства и в школах крупных городов. И все же почти всегда беспорядочная стрельба гремела в маленьких городках, пригородах или сельской местности. Отсутствие нападений в больших городах предполагает, что стрельба — не просто реакция на издевательства.

Во-вторых, трудно согласиться с тем, что беспорядочные нападения совершаются в ответ на издевательства, потому что злоумышленники редко убивали тех, кто их мучил. Если и выбирались конкретные жертвы, то гораздо чаще ими были девушки, отвергнувшие стрелка, чем хулиганы, которые его били. Однако чаще всего стрелки открывали огонь по толпе, не целясь в кого-то конкретного. Как же нападение может быть местью за издевательства, если стрелки, как правило, убивали случайных людей?

Вдобавок к двум этим проблемам рассмотрим предполагаемую связь издевательств и школьной стрельбы с нескольких точек зрения. Для обсуждения следует определиться с терминами. Когда люди говорят о травле, они могут иметь в виду самые разные виды поведения: физическое насилие, угрозы и запугивания, враждебность на словах, распускание слухов или бойкот. Хотя все эти виды поведения ранят, я хочу развести насмешки и акты агрессии и запугивания. В моем понимании травля определяется тремя элементами.

1. Хулиган сильнее жертвы. Например, из-за крупного размера, силы, уверенности в себе или числа (то есть против жертвы объединяется много ребят, — прим. автора).

2. Травля означает физическое нападение или запугивание угрозами. Жертвы вынуждены опасаться за свою безопасность. А значит, дразнить человека из-за одежды — не травля.

3. Травля — это модель поведения. Если человека толкнули один раз, это еще не составляет целую модель физического насилия.

Одна из проблем выделения травли среди причин школьной стрельбы в том, что стрелков никто не травил. Напротив, в некоторых случаях стрелки сами являлись агрессорами. Например, Кип Кинкл и Эндрю Голден издевались над сверстниками. Они были источником угроз и оскорблений, а не жертвами. Их считали страшными и опасными подростками, с которыми лучше не связываться.

И все же иногда стрелки, в том числе издевавшиеся над другими, сами подвергались оскорблениям или насмешкам. Это могло укрепить их депрессию и гнев. Впрочем, нельзя сказать, что одни насмешки вызывают школьную стрельбу. Будь так, убийства происходили бы в школах каждый день.

Более того, тот факт, что кого-то из стрелков дразнили, не означает, что сами они были невинными жертвами. Некоторые вызывали такое обращение своим провоцирующим или враждебным поведением. Вели себя заносчиво, по-хамски или оскорбительно. Когда другие дети просили их прекратить или отвечали оскорблениями, они чувствовали себя жертвами. Например, Митчелл Джонсон любил запугивать сверстников и утверждал свой авторитет наглым поведением. Хвастался, что состоит в банде, и показывал в школе жесты, подтверждающие принадлежность к ней. Когда одноклассники не поверили и стали дразнить его «недоделанным гангстером», он почувствовал себя жертвой. И все-таки это он был известен своим угрожающим и запугивающим поведением.

Точно так же чувствовал себя жертвой Майкл Карнил, потому что его дразнили и доставали ровесники. Впрочем, другие видели ситуацию иначе. И ученики, и учителя говорили, что Майкл — скорее зачинщик, чем жертва. Говорили, что часто его поведение становилось настолько раздражающим и заносчивым, что сам провоцировал ровесников на грубость.

Та же динамика наблюдается у Эрика Харриса и Дилана Клиболда в средней школе «Колумбайн», где их дразнили в ответ на их собственное вызывающее поведение. Репортаж о событиях, напротив, показал их невинными жертвами токсичной школьной культуры, где над ними постоянно издевались. Этот однобокий взгляд закрепился во многих умах и часто приводит к выводу, будто главная причина школьной стрельбы — травля. Поскольку этот подход разросся до размеров мифа, необходимо серьезно разобраться в том, что происходило на самом деле. На основании доступных свидетельств видно, что заявление, будто над Эриком и Диланом издевались, преувеличено, а их собственное хулиганство и запугивание других учеников не замечали или минимизировали.

У Эрика и Дилана хватало друзей, но часто они вызывали у сверстников резкую негативную реакцию. Например, когда Эрик и Дилан выбивали в боулинге страйк, они показывали нацистское приветствие и кричали «Хайль Гитлер!». В результате сверстники их критиковали. Ничего удивительного — от публичной демонстрации нацистского поведения можно ожидать, что она вызовет враждебную реакцию.

Вдобавок у обоих был горячий нрав: Эрик часто взрывался, бил по стенам и напрашивался на драки, а Дилан мог выругаться на учителей, швырнуть что-нибудь в классе и хлопнуть за собой дверью. Они угрожали и запугивали одноклассников и создали себе репутацию задир, отпугивая одних друзей и вынуждая других обходить их стороной. Они могли закидать дома одноклассников туалетной бумагой, собирали и взрывали взрывчатку. Они отпугивали сверстников своим преклонением перед Гитлером и нацистами, разговорами об убийстве черных и евреев, увлечением оружием и взрывчаткой, воинственным, враждебным поведением. Тот факт, что Эрика и Дилана дразнили или мучили, необходимо рассматривать в контексте их характера, того, что они делали в школе и своем районе, репутации, которую они за собой закрепили.

Это не значит, что Эрик и Дилан никогда не становились невинными жертвами насмешек. За год до нападения в школе была компания спортсменов с весьма трудным поведением, попортившая жизнь многим ученикам. Они могли задирать и Эрика с Диланом, как и многих других, но нет свидетельств, что их выделяли особо. Более того, многие ученики говорили, что вообще ни разу не видели, чтобы над Эриком или Диланом издевались. Таким образом, если насмешки и имели место, то не в таком масштабе, как сообщали СМИ.

Впрочем, даже если гипотетически школьные стрелки и были невинными жертвами издевательств, это еще не объясняет, почему они устроили нападения. Сказать, что стрелки устроили бойню потому, что их травили, — значит проигнорировать тот факт, что каждый день травят миллионы учеников, а они убийств не совершают. Одни только издевательства не отличают ребенка, который становится убийцей, от миллиона детей, которые не становятся. Говорили, будто в средней школе «Колумбайн» издевательства распространены настолько, что там создалась токсичная культура. Если и так, это нам не говорит, почему из тысяч учеников, прошедших через токсичную культуру, именно Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили бойню.

Наконец, сама учеба в школе с токсичной культурой еще не приводит к убийству. В «Колумбайне» имелись страдавшие от издевательств ученики; одни просили родителей вмешаться, другие переводились в новые школы, кто-то отчислялся. Взорвать школу и убить всех — не единственный выход.

Эти аргументы — не попытка занизить влияние насмешек и травли. Скорее суть в том, что простой взаимосвязи издевательств и школьной стрельбы нет. Если какое-то пересечение и существует, то это сложные отношения, разные от случая к случаю. А нам нужно понимание, почему некоторые дети настолько хрупкие и уязвимые, что издевательство — среди прочих факторов — может укрепить их решение устроить стрельбу в школе.

Наконец, если сфокусировать внимание на одной травле, можно упустить много других вопросов. Стрелки, описанные в книге, не всегда злились из-за издевательств. Иногда они злились на учителей или администрацию из-за наказания. Иногда — на девушек, которые их отвергли. И часто — на сверстников, которым завидовали. Кроме этого на стрелков влияли семейная история, особенности личности, проблемы душевного здоровья и характер.

Часто в разговоре о школьных стрелках не хватает глубокого изучения самих преступников. Что они за люди? Что у них за проблемы? Что творится у них в голове? Более того, если нападения — не месть за издевательства, то как понять подростков, совершающих массовые убийства? Что ими движет?

Это может показаться очевидным, но проговорить нужно: школьные стрелки — это люди с проблемами. Не обычные дети, кого довели травлей до мести. Не обычные дети, переигравшие в стрелялки. Не обычные дети, которые просто хотели прославиться. Это в принципе не обычные дети. А дети с серьезными психологическими проблемами. Этот факт в сообщениях о школьных стрелках часто упускали или минимизировали.

Тогда почему, если школьные стрелки — такое многостороннее явление, столько внимания уделяется упрощенным объяснениям вроде издевательств? Одна причина — сразу после нападения подробные данные о злоумышленниках недоступны. Могут пройти месяцы или годы, прежде чем выйдут в открытый доступ релевантные данные, а к этому времени сюжет уже уходит с передовиц. В результате глубокое исследование не доходит до той крупной аудитории, до кого доходят первые сообщения.

Другая проблема в том, что большинство людей — не профессионалы в психиатрии, и от них нельзя ожидать, что они разберутся в расстройствах личности, депрессии, травмах и психотических расстройствах. К тому же иногда к сообщениям о психозах относятся с подозрением. Люди часто верят, что преступники выдумывают, когда рассказывают о своих галлюцинациях или бреде, чтобы избежать обвинений.

Вот еще одна причина триумфа новостей. Проще говоря, мы все понимаем идею мести. Возмездие за виктимизацию кажется правдоподобным объяснением стрельбы в школе. В конце концов, зачем еще убивать людей? На поверхности все вполне логично. Конечно, это еще не говорит, почему миллионы других учеников не совершают убийство в ответ на насмешки или травлю. Тем не менее желание отомстить близко всем.

Не считая концепции мести, как еще понять массовое убийство, которое совершил 11-летний мальчик, просто уставший от своих учителей? Или как понять студента колледжа, который верит, что, совершая массовое убийство, идет по стопам Моисея и Иисуса? Как осмыслить новости о школьнике, желающем начать естественный отбор, стирая слабых с лица земли? Наверняка над ним издевались. Наверняка он жертва ужасных мучений.

А когда спрашивают о насмешках, в ответ часто звучит: «Да, его дразнили». И мы за это хватаемся, потому что находим смысл в поступке, который в остальном выглядит бессмысленным. В мести смысл есть. Подросток из хорошей семьи, боготворящий Гитлера и фантазирующий о геноциде человечества, — в этом смысла нет. Но хоть месть и кажется правдоподобной, насмешки еще не ведут к убийству. Не сами по себе. Что-то не так с психикой школьных стрелков.

Изображения: Руди Лин

Trade-in — схема приобретения нового товара, при которой часть от его стоимости оплачивается собственностью покупателя. И если менять iPhone по этой схеме пользователи уже научились, то на рынке недвижимости trade-in только набирает популярность. Связано это с ростом цен на квартиры и общим «застоем» на рынке жилья.

Enter и группа компаний «СМУ-88» рассказывают обо всех нюансах trade-in. На примерах героев, которые уже приобрели недвижимость по схеме «обмена», показываем, как сменить жилье без риэлтора, страха обмана и очередей в регпалате.

Не обмен, а параллельные сделки, — вся суть trade-in и ключевые принципы

Сразу важно обозначить, что trade-in не является обменом старой недвижимости на новую в привычном понимании. То есть застройщик, у которого вы хотите приобрести квартиру, не заберет ее и не выкупит. Все немного сложнее. Продажа квартиры по trade-in и покупка новостройки — это две параллельные сделки.

В рамках услуги вы заключаете два договора с четко прописанными сроками купли-продажи — на реализацию старой квартиры и на бронирование квартиры в новостройке. В первом стороны оценивают объект недвижимости и прописывают размер вознаграждения за оказанные услуги. Во втором за покупателем закрепляется квартира и фиксируется ее стоимость.

Кстати, многие девелоперы отмечают, что именно бронь или фиксация стоимости квартиры в новостройке на определенный срок — это один из ключевых преимуществ схемы trade-in. Так, бронь может длиться в среднем от 60 дней до полугода, и застройщик не имеет права поднимать стоимость недвижимости, как бы не двигался рынок.

Но есть и ряд нюансов, которые необходимо учитывать при покупке квартиры по trade-in — недвижимость в собственности должна располагаться в том же регионе, что и новостройка. К тому же, стоимость продажи вторичной недвижимости по trade-in может уступать рыночной. Это связывают с целями клиента, к примеру, быстрой реализацией. Чтобы сделка состоялась удачно, девелоперы устанавливают две цены: желаемую и более низкую. Обычно, скидка не превышает 10-15%. По словам специалистов, в процессе оценки важно найти золотую середину — занижением или завышением цены на «вторичку» можно спровоцировать срыв сделки.

Как работает trade-in: Разбираем на примерах «СМУ-88»

В самом простом понимании trade-in избавляет клиента от необходимости самому заниматься продажей и поиском квартиры, — все это на себя берет девелопер. За относительно небольшую комиссию (в среднем это 2-3% от стоимости жилья — прим. Enter) компания оценивает квартиру, занимается всеми документами и доводит сделку до финиша с учетом ваших пожеланий.

В рамках услуги есть несколько четких шагов, знания о которых помогут не запутаться в процессе купли-продажи и успешно завершить сделку. Рассмотрим их подробнее:

Выбираем застройщика и бронируем понравившуюся квартиру

В теории — самый простой шаг. На деле, необходимо учитывать несколько факторов: статус компании, которую выбираете для сотрудничества, список ее жилых комплексов под реализацию, а также масштаб и формат оплаты будущей квартиры.

Так, если лишних денег на доплату нет (подобная схема часто практикуется в trade-in, в ней часть суммы вносится из денег за продажу квартиры собственника, а оставшуюся разницу покрывают его личные средства), стоит обращать внимание на варианты со средней ценой по рынку. Тогда шанс выйти за бюджет снижается. Помимо финансов, нужно учитывать минусы предыдущего жилья. Опираясь на них, вы сможете исключить варианты, которые точно не подходят под ваши потребности.

К примеру, семья Лилии и Данила Зуевых, которые взяли квартиру от «СМУ-88» по trade-in, при выборе квартиры смотрели на просторную и удобную планировку, — в семье двое детей, и у каждого должна быть своя комната. К этому моменту герои только закрыли ипотеку за свою однокомнатную, но не успели ее продать. Времени на мониторинг рынка недвижимости не было, поэтому было принято решение взять квартиру по схеме trade-in. Совместно со специалистами «СМУ-88» они остановили свой выбор на ЖК «Крыловка Парк».

«Чуть больше года назад наши друзья купили квартиру в ЖК “Яратам” от “СМУ-88” — ребята крайне вдумчиво подошли к выбору застройщика. Они долго анализировали рынок и, судя по их отзывам, не прогадали. Сказали, что если мы хотим быть уверенными, что дом сдадут в обещанный срок, а при сдаче квартира будет именно такой, как в проекте, нам нужно рассмотреть проекты от “СМУ-88”. После этого мы сразу позвонили застройщику.

Для нас это была любовь с первого взгляда. Благодаря свободной планировке мы сможем самостоятельно разделить новую квартиру на четыре комнаты. Важным было местоположение, не хотели уезжать дальше Кировского района. Мы всегда жили здесь: тут все наши друзья и родственники. Отсюда будет удобно добираться как и до центра города, так и на выезд из него», — рассказал о выборе Данила.

Оцениваем квартиру, заключаем договор купли-продажи и проводим сделку

В основном оценкой квартир для trade-in занимаются партнерские агентства застройщика. Ее адекватность зависит от подхода агентства-партнера и срока, на который застройщик бронирует квартиру в новостройке. Девелопер определяет цену квартиры исходя из состояния рынка, расположения и «возраста» жилья, придворовой инфраструктуры и маржинальности сделки.

При заключении двух договоров — сначала на продажу квартиры, а после на покупку — важно сойтись на ценах и сразу определить сроки реализации (о них мы писали выше) и возможность для «отступных». Это сумма, до которой вы готовы снизить цену недвижимости. Так, если продажа не состоялась в зафиксированный срок, можно договориться о дополнительном времени брони новой квартиры и понижении цены на прежнюю квартиру.

Важно уточнить, что помимо комиссии, клиент должен оплатить сопровождение сделки и на первичном рынке: услугу регистрации ДДУ (Договор долевого участия — прим. Enter), оформления собственности и другие. Поэтому при заключении договора сразу уточняйте у девелопера все дополнительные затраты. В остальном, как только процесс trade-in запущен, вам остается только поставить свою подпись после закрытия сделки. Например, Зуевы были в отпуске, когда нашелся покупатель для их однушки. Сейчас они ждут окончания строительства ЖК «Крыловка Парк», который будет сдан в 2025 году.

После заключения сделки с девелопером недвижимость клиента не переходит в собственность первого. Компания остается посредником и только оказывает услуги — ищет покупателей квартиры и берет на себя все юридические договоренности. Поэтому можно не бояться, что квартиру незаконно реализуют, особенно если застройщик зарекомендовал себя на рынке.

«От знакомых слышал, что продавать квартиру долго и муторно — вникать самому очень не хотелось, а доверия риэлторам не было никакого. К тому же квартиры дорожают с каждым днем и затягивать процесс было глупо. Моя квартира мне досталась по наследству, и конечно, мне хотелось продать ее как можно выгоднее.

Предложение “СМУ-88” о trade-in пришлось как нельзя кстати — они берут на себя весь процесс и фиксируют стоимость на момент брони. С моими запросами идеально подходила бы квартира в центре, но ничего подходящего для своего бюджета я там не нашел. У “Свободы” отличная локация — недалеко улица Сибгата Хакима с кафе и ресторанами, под боком набережная Казанки, от центра — рукой подать даже пешком. Это очень продуманный жилой комплекс, который отвечает запросам разных людей. Еще одним решающим преимуществом для меня стала возможность бесплатно заниматься в фитнес-зале прямо на территории ЖК», — делится 28-летний фрилансер Артур.

Специалисты «СМУ-88» продали квартиру героя всего за три недели, а вырученной суммы хватило для того, чтобы оформить остаточный платеж в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Сейчас Артур снял квартиру, но задержится он в ней ненадолго — «Свободу» планируют ввести в эксплуатацию уже через год.

Пять шагов покупки квартиры в trade-in

Чтобы сменить свое старое жилье на квартиру от ведущих застройщиков Татарстана, нужно совсем немного:

- Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру от «СМУ-88»;

- Позволить специалистам «СМУ-88» оценить вашу квартиру для продажи;

- Подписать договор долевого участия с рассрочкой платежа по новой квартире, а также договор оказания услуг на продажу вторичного жилья по согласованной с вами стоимости;

- Подождать, пока «СМУ-88» ведет поиск покупателя;

- Провести сделки по продаже квартиры на вторичном рынке с последующим внесением средств в счет оплаты договора за новую квартиру — даже без вашего участия.

По итогу, вы экономите свое время и получаете уверенность в том, что получите квартиру мечты, а цена на нее не изменится. Все переговоры с потенциальными покупателями и оформлением необходимых документов берет на себя «СМУ-88». Узнать обо всех подробностях trade-in в «СМУ-88» можете на сайте.

2 октября в Нижнекамске завершился интенсив «Городские практики». Это часть всероссийской программы Архитекторы.рф, которую реализует ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка». Во время воркшопа в формате офлайн участникам шести междисциплинарных команд предложили проанализировать три важных для Нижнекамска территории и разработать идеи культурных кластеров с учетом запросов жителей.

Итогом программы стали шесть предложений. По просьбе Enter Мария Юрченко поговорила с их авторами о том, какими могли бы стать серые микрорайоны, здание нижнекамского автовокзала и территория поселка Красный Ключ.

Междугородный автовокзал «Нижнекамск»

В советское время автомобильный вокзал Нижнекамска был одним из лучших в республике: многие с теплом вспоминают большое светлое здание, частые рейсы и столовую на втором этаже. Сейчас же территория заброшена, автобусы курсируют редко. Среди пассажиров — пенсионеры, рабочая интеллигенция и редкие семейные пары, провожающие детей-студентов в столицу. Все его сотрудники — два кассира и охранник, а инфраструктура состоит из лотереи, парикмахерской, платного туалета и кафе. В интерьере с советских времен сохранились подвесная люстра, лестница на второй этаж, два интерактивных стенда со схемами пригородного и международного сообщения да вывеска с гербом ТАССР. Жители по-прежнему пользуются услугами «бомбил» — таксистов, стоянка которых расположена рядом с вокзалом.

Наша команда выдвинула идею вокзала как места не только физического, но и духовного перемещения. Частично сохраняя свой функционал, проектируемое общественное пространство стало бы точкой притяжений для креативного бизнеса (например, большая асфальтированная площадка могла бы использоваться как уличный кинотеатр) и туристов, учитывая, что здесь же находится железнодорожная станция.

Вокзал расположен на въезде в Нижнекамск, но при этом вписан в городскую жилую среду. Нам кажется, что он должен стать местом с большой социальной ролью, цель которого — вдохновить нижнекамца оставаться местным и показать ему, как круто может быть в родном городе.

С наступлением темноты жизнь провинциального города замирает до утра. Молодым активным людям негде встретиться после работы, заниматься собственными проектами. Выставки и музеи работают до пяти-шести часов вечера, когда все еще на работе. Культурная программа доступна по только выходным, и жителям приходится ждать конца недели, чтобы интересно провести время. Мы, проектировщики, оказывая услуги крупному бизнесу или выполняя срочное поручение администрации, часто сталкиваемся с неотложной работой, которую необходимо выполнить к утру.

Но мир не будет ждать, когда проснется Нижнекамск! Поэтому мы представляем проект «Ночная бодрость» на автовокзале.

Жители еще хранят впечатления о путешествиях, встречах и проводах родных и близких друзей. Мы долго исследовали транспортные связи с другими городами и старая карта нам понравилась. Однако сегодня с развитием других видов транспорта функция вокзала может быть переосмыслена.

Вокзал с круглосуточным режимом работы можно превратить в место для вечерних и ночных занятий в творческой атмосфере со всеми необходимыми услугами и точками питания. Кроме того, здесь могут оказаться образовательные зоны, книжный магазин, бьюти-услуги и даже капсульный отель. Новые гости пространства «Ночная бодрость» — пассажиры, ночные посетители и… котики. Мы подумали о том, что отправляясь в путешествие, горожанину было бы удобно оставить здесь своего питомца на передержку. Поэтому в нашем проекте предусмотрен и отель для животных.

Мы в команде вместе с Лианой, Снежаной, Дилярой и тьюторами программы «Городские практики» верим, что «Ночная бодрость» даст толчок развитию креативного класса Нижнекамска.

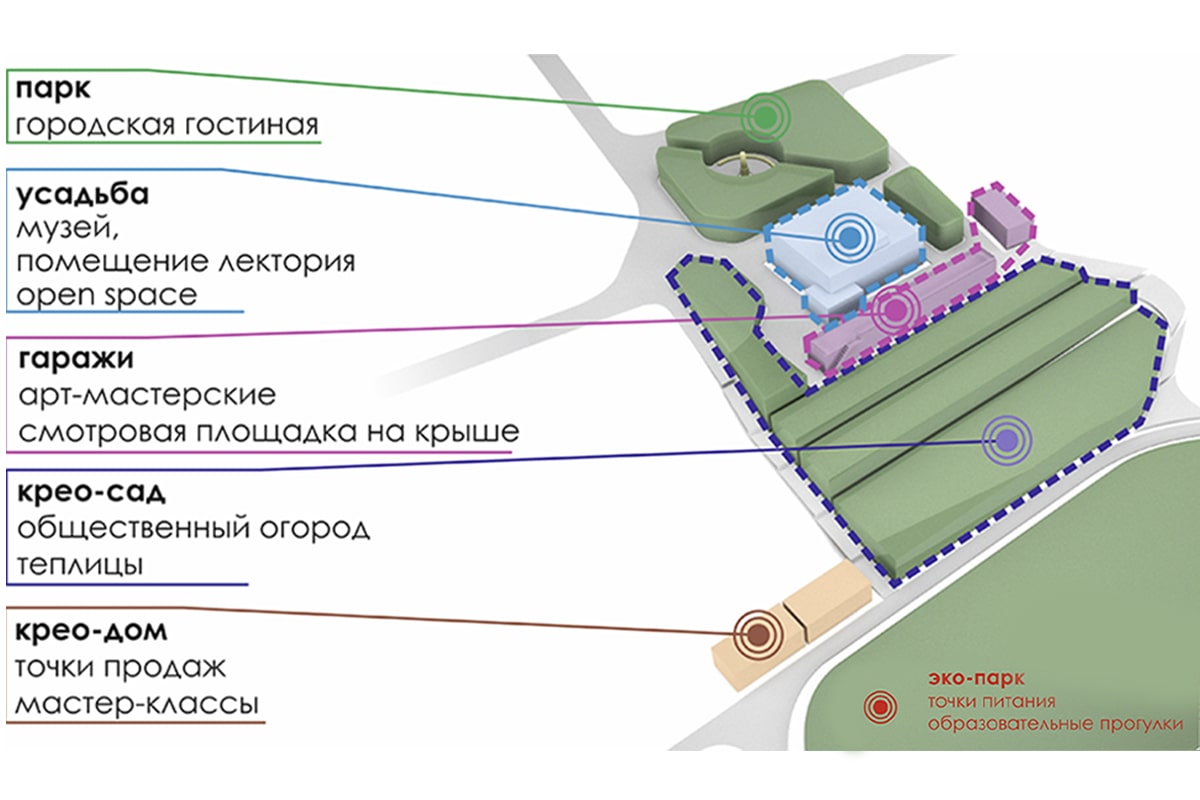

Поселок Красный Ключ

Пространство «Крео-сад» — это история про возрождение традиций, связанных с натуральным хозяйством и производством собственной продукции. Это прочтение истории места в новой интерпретации, а еще — восстановление добрососедства между городами Прикамья через водный маршрут. Наши проектные идеи основываются на проведенном социокультурном исследовании и запросах местных жителей. Проектируемый участок включает историческую усадьбу Стахеевых, здание которой сейчас находится в разрушенном состоянии, и прилегающую территорию с гаражами. На их месте по нашему замыслу должны появиться крафтовые мастерские, а на территории некогда цветущего сада — городские грядки и теплицы. Масштабирование проекта предусматривает развитие всей территории поселка, включая социальную инфраструктуру, которая в настоящий момент используется неэффективно. Таким образом, Красный Ключ мог бы превратиться в креативный исторический кластер.

«Городские практики» в Нижнекамске — замечательное событие в Татарстане, которое позволило создать новые самобытные проекты. У нашей команды была задача преобразовать поселок Красный Ключ, продумать, как и зачем развивать здесь креативное пространство. У нас была неординарная команда, которая состояла из архитектора, инженера, дизайнера, директора творческой студии и бизнесмена, что нашло отражение в нашей идее. Мы решили вдохнуть жизнь в пустующее здание на набережной Камы, разместив здесь мастерские, студии, кафе и отель. Главная задача состояла в том, чтобы создать место для людей — пространство для творчества, а не очередной бизнес-проект. От бизнеса остался только бутик-отель с панорамными видами, в который гостям захочется вернуться.

«Ачкыч» в переводе с татарского означает «ключ». Игра слов отсылает не только к названию поселка, но и к замыслу проекта. Хобби-хаус с мастерскими и креативными студиями на шести этажах бывшей гостиницы «Альбатрос» призван разнообразить досуг местных жителей и помочь каждому найти «ключ к себе».

Городские микрорайоны вблизи Корабельной рощи