Автор: Алсу Гусманова

Шанс полежать дома и при этом помочь человечеству выпадает не каждый день. Когда любимые сериалы пересмотрены, а эксперименты с готовкой зашли в тупик, пора разнообразить досуг.

Enter спросил у десяти горожан, как провести это время нескучно и научиться чему-то новому.

Займитесь апсайклингом

Из накопленных в квартире предметов советую сделать что-то интересное: детали от старых найков можно использовать для стилизации новой вещи или предмета интерьера. А старые доски с балкона или ненужный скейт превратите в дизайнерскую табуретку по этому примеру.

А еще:

Разберите контент на телефоне. Освойте простой редактор, посмотрев туториал на YouTube, и смонтируйте ролик из коротких воспоминаний. Советую приложения LumaFusion, Glitch, Prequel, стандартный редактор в iPhone.

Разнообразьте обстановку. В аккаунтах Rowing Blazers и Aime Leon Dore есть много референсов интерьера в стиле преппи стиля 70-х. Ну и Pinterest — универсальная площадка для вдохновения.

Придумайте креативную идею для конкурса в рамках коллаборации GROUND6 x SOLODOLO. Отобразите ее в любом формате и опишите в Instagram-посте с хештегом #SOLODOLOx6 — лучшему подарим худи и подвеску.

Дайте тревоге телесный выход

В далеком прошлом организм человека реагировал на стресс реакцией «бей или беги», сейчас же мы малоподвижны и жуем свои тревожные ментальные жвачки. Пока шанс подвигаться за пределами квартиры ограничен, найдите подходящий вам способ выпустить тревогу через тело. Я, например, делаю это через танец — обязательно отвлекаюсь от работы, чтобы покривляться под любимые песни перед зеркалом. Также рекомендую видео психотерапевта Евгении Стрелецкой о том, как правильно тревожиться.

А еще:

Прокачайте кулинарные навыки. Я пользуюсь книгой «Мечта гурмана» — специально готовлю блюда с такими названиями, о которых раньше даже не слышала. Кесари и пума бхат, например.

Помогите тем, кому еще хуже. Повесьте объявление у подъезда о готовности сходить за продуктами; посидите с маленькими детьми подруги, чтобы она могла выдохнуть; поддержите тех, кто остался без работы.

Подурачьтесь в TikTok. Немного развеселой чепухи в это непростое время — самое то!

Проанализируйте свою жизнь

Подумайте, что вы делаете правильно, а что нет, и в том ли направлении двигаетесь. Это касается и работы, и личной жизни, и вашего самоощущения. Расставьте жизненные приоритеты, пока на это есть время.

А еще:

Поменяйте место самоизоляции на квартиру родителей и проведите время вместе. Я так и сделал.

Уделите время саморазвитию. Пусть это будут уроки монтажа, игры на гитаре, чтение книг или изучение языков.

Высыпайтесь! Самоизоляция — это отличная возможность наконец поспать или подольше поваляться в кроватке.

Сделайте перестановку

Иногда достаточно переставить диван или передвинуть стол ближе к окну, и комната будет выглядеть по-новому. Заодно сделайте генеральную уборку в тех местах, до которых не доходили руки.

А еще:

Оформите коллаж полароидами или снимками из фотобудок. Если вы ходили в Jam Bar, у вас такие точно найдутся.

Переберите гардероб. Засуньте зимнюю обувь в коробки, пуховики — в чехлы. Отложите вещи, которые не носите, а потом принесите на своп. Так у них появятся новые хозяева.

Смотрите трансляции «ВКонтакте». На платформе есть контент на любой вкус: спектакли, онлайн-экскурсии по музеям — в том числе и по татарстанским, — живые выступления звезд и не только. Самое интересное собрано в разделе «Смотрим дома» на видеовитрине.

Пересадите домашние растения. Землю и новые кашпо закажите в интернете.

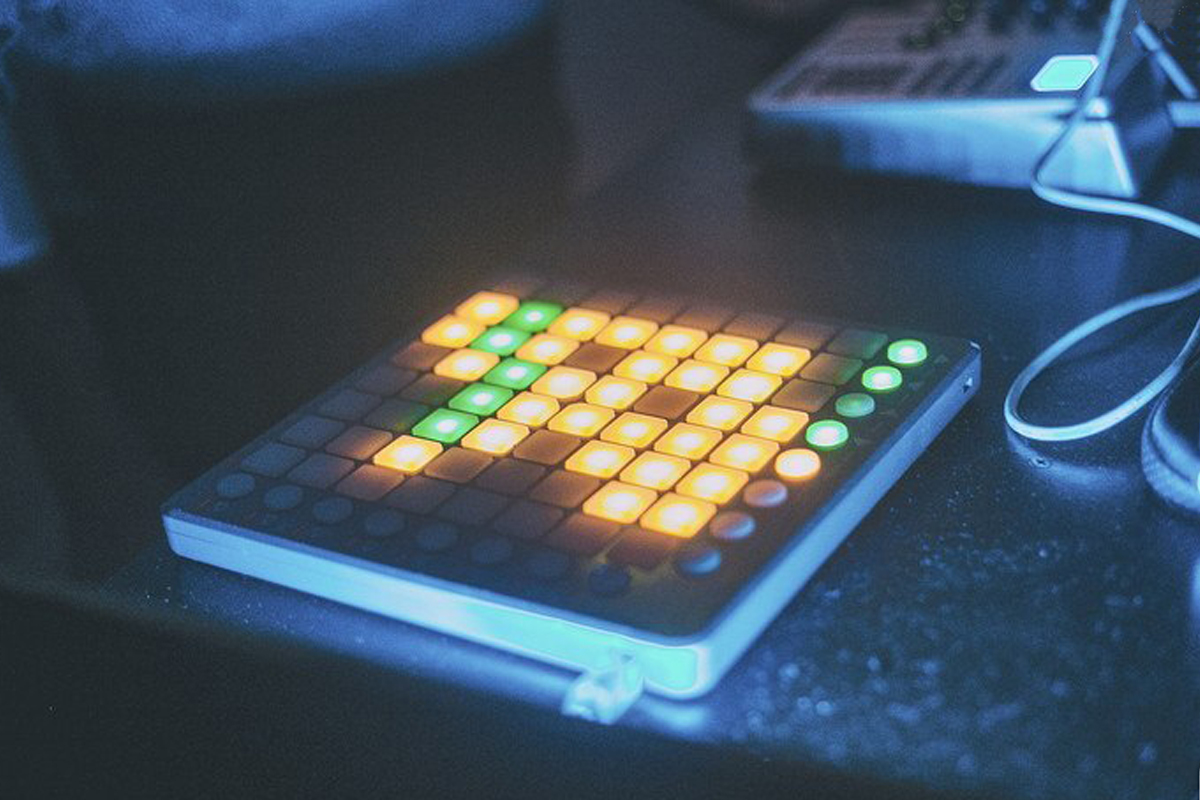

Попробуйте записать свой первый трек

Скачайте компьютерную программу от Ableton и поэкспериментируйте. Компания повысила триал-период полной версии с 10 до 90 дней.

А еще:

Делайте зарядку, чтобы остаться в хорошей форме.

Слушайте подкасты на странице «Соли» на SoundCloud. Там много классной музыки, собранной нашим друзьями: от эмбиента до minimal wave.

Поддержите локальные компании и закажите доставку: вкусный обед, книгу или песню для своих любимых в музыкальном кафе «Ромашка».

Подумайте, как обезопасить себя при следующем кризисе

Мы с ребятами проводим тематические мозговые штурмы — самоизоляция закончится, а кризис в экономике останется. Поэтому важно разработать план действий на ближайшее и отдаленное будущее.

А еще:

Доделайте все задачи, которые у вас есть по работе. Я сижу днем перед компьютером, чтобы максимально завершить и додумать все внутренние дела компании, которые зависли по разным причинам.

Попробуйте заняться йогой. Уже скачал для этого пару приложений.

Пройдите игры, на которые раньше было жалко тратить время. Я люблю Red Dead Redemption, еще фанатею от GTA с детства.GTA 5 прошел много лет назад, а теперь могу попробовать другую игру от Rockstar.

Распишите планы на ближайшие дни

Я написала на листочках и повесила два плана — рабочий и домашний. В первом — текущие задачи, до которых не доходили руки, планерки и самое дурацкое «разбери папку “Новая папка” на рабочем столе». А вот домашний план интереснее: сходить в магазин, заказать доставку из «Ранней Пташки», заниматься йогой каждый день и, конечно же, уборка.

А еще:

Следуйте старым привычкам. Я встаю и ложусь спать как и в обычные дни, и ем в одно и то же время. После завтрака иду в душ, переодеваюсь из пижамы в повседневную одежду и сажусь работать.

Составьте мини-список на день. Но если утром проснетесь и поймете, что вас сегодня интересуют только пижама, сериалы и чипсы в кровати, поленитесь. Просто дайте себе слово, что завтра встанете и будете делать что-то другое из своего списка.

Изучите мировой кинематограф

Смотрите фильмы «порежиссерно»: только Феллини или Тарковского. А продвинутые могут изучить фильмографию отдельных операторов — так вы почувствуете общий стиль и почерк каждого из них и станете больше в этом разбираться.

А еще:

Готовьте блюда из киноа. Это отличный гарнир! Попробуйте сварить из него плов с грибами или с овощами. То же блюдо из киноа и с морепродуктами. Сублимированная узбекистанофилия!

Выкиньте из дома весь хлам как в песне «Боже, какой пустяк». Давайте признаемся, что мы все великие прокрастинаторы, а это занятие отлично отвлечет от по-настоящему важных дел минимум на три-четыре часа!

Смотрите веб-сериал «Последняя программа». Если не понравится, вернем вам деньги!

Танцуйте!

Можно просто так или вместе с любимыми, семьей, детьми. Это разряжает обстановку и задает настроение. Треки Монатика вам в помощь!

А еще:

Обучитесь финансовой грамотности. Это лучший навык в нестабильном мире.

Посмотрите все фильмы по романам Николаса Спаркса — они прекрасны.

Попробуйте потренироваться и сесть на шпагат или выучить английский. Это одинаково сложно!

Позвоните друзьям, с которыми давно не общались

У меня много друзей за пределами России, и мы все не находили время, чтобы поговорить. А сейчас наступил момент, когда нужно больше общаться и подбадривать друг друга.

А еще:

Внедрите полезные привычки. Рекомендую заниматься спортом 40 минут дома: растяжкой, йогой или тем, что больше нравится. Готовьте себе разнообразные завтраки, научитесь все вещи класть на свои места и держите рабочее место и дом в порядке.

Читайте больше книг вместо статей в интернете. Я училась по специальности «Международные отношения», поэтому интересуюсь глобальными процессами — на очереди несколько книг по теме, и пора их прочесть.

Развивайте новый навык или практикуйте те, что давно не использовали. Мне интересно изучить инструменты по финансовой грамотности, сферу IT и digital, создание сайтов.

Создайте что-то сами. Например, разработайте онлайн-марафон. Я бы хотела создать семейное древо или придумать и внедрить мастер-класс.

Изображения: Саша Спи

Фейковые новости опаснее любого коронавируса — они быстро распространяются по интернету и обнуляют все старания. Поэтому во время пандемии важно внимательнее относиться не только к своему здоровью, но и к информации.

Чтобы вы не тратили часы на поиски достоверных ответов, Enter спросил обо всем у врача-эпидемиолога, ментора Школы лекторов фонда «Эволюция» Алексея Антонова. Выяснили, помогут ли заболевшим баня и спирт, станет ли вспышка сезонной и когда это все наконец прекратится.

Что такое коронавирусы?

Это семейство РНК-содержащих вирусов. Они довольно распространены и особенно часто встречаются среди летучих мышей. Коронавирусы называются так, потому что их отростки напоминают солнечную корону во время затмения, и с короной правителей они никак не связаны. COVID-19 отличается от остальных тем, что получил широкое распространение: предыдущие вспышки охватывали небольшое количество людей, приблизительно три-восемь тысяч человек.

Как появился вирус и почему именно в Китае?

Вирус появился именно там, потому что на китайских рынках полная антисанитария. У китайцев есть традиция: животное должно быть забито перед вами. До этого момента оно содержится в клетке и находится в контакте с другими обитателями рынка. И летучие мыши, которые переносят COVID-19, контактировали с остальным млекопитающими. Из-за чего мог образоваться штамм, перешедший на человека.

От самих летучих мышей напрямую заразиться обычно нельзя, потому что у людей и этих представителей отряда рукокрылых разные рецепторы на клетках. Но если появляется некий усилитель — организм, в котором вирус получит необходимую мутацию и сможет перейти межвидовой барьер, — то новый штамм становится опасным для человека. Поэтому вспышки эпидемий могут возникать до тех пор, пока вся Юго-Восточная Азия не исправит ситуацию на своих рынках.

До COVID-19 в мире были еще две небольшие вспышки коронавирусов — одна из них тоже началась в Китае, в 2002-м. Считается, что источником ее возникновения как раз стал китайский рынок. Тогда заболели около восьми тысяч человек. По-английски вирус назывался SARS, что в переводе на русский звучит как ТОРС, то есть тяжелый острый респираторный синдром. Его усилителями стали циветы (род хищных млекопитающих, — прим. Enter). Коронавирус возник неожиданно, его даже называли атипичной пневмонией, и из китайской провинции внезапно добрался до Гонконга. После чего начал распространяться на другие страны, но вспышку заметили и успели погасить. Однако удалось это не сразу.

Второй случай связан с ближневосточным респираторным синдромом или как его еще называют, MERS-CoV. Он появился в 2012-м в Саудовской Аравии, и с тех пор заразил почти 2 519 человек, из которых погибли 866 — смертность составила более 30%. Вспышка MERS-CoV периодически возникает, просто не в таких масштабах, поэтому заразиться вирусом сложно. При ближневосточном синдроме усилителями стали верблюды, и тогда уже произошел переход вируса на человека.

Как передается коронавирус?

Существует три пути передачи COVID-19: воздушно-капельный, — то есть кашель и чихание, — воздушно-пылевой и контактный. Коронавирус может передаться через вещи и предметы обихода, если с ними контактировал зараженный. А вот случаев заражения от домашних животных, по данным Всемирной организации здравоохранения, не было.Заразиться может любой — вопрос в том, как тяжело будет протекать болезнь. У людей старше 50 лет риск получить осложнения из-за вируса намного выше из-за ослабленного иммунитета.

Какими способами медики диагностируют у пациента именно COVID-19?

Сначала смотрим, есть ли у больного определенные признаки, характерные именно для этого вируса. В 55% случаев это может быть одышка, резкий подъем температуры до 38,5°C, сухой кашель. И вроде бы симптомы очень похожи на грипп, однако тут нужен эпидемиологический анамнез, чтобы получить общую картину.

То есть необходимо выяснить, где был этот человек, контактировал ли он с зараженными, какие страны посещал. Риски заразиться COVID-19 есть у тех, кто был в стране со случаями заражения и контактировал с гражданами, приехавшими из стран со вспышкой коронавируса. Анализ обстоятельств дает понять, какова вероятность, что человек заражен именно этим вирусом.

Говорят, коронавирус неустойчив к спирту и температуре выше 27 градусов. Тогда как он выживает в теле человека и почему не погибает в жарких солнечных странах?

Сейчас устойчивость конкретного вида коронавируса изучена недостаточно. Во внешней среде он чувствует себя не очень уверенно, вместе с тем по некоторым данным коронавирус может прожить вне носителя несколько дней. Но не стоит переживать, что таким образом он сможет просуществовать на посылках с AliExpress. Через них COVID-19 не передается.

Баня и спирт могут помочь только в качестве эффекта плацебо, а вот к ультрафиолету коронавирус и правда чувствителен. Почему он выживает в жарких странах, непонятно — возможно, это связано с влажностью воздуха или с фактором плотности населения. В условиях Юго-Восточной Азии, где много людей, ультрафиолета и довольно жарко, вирус просто не успевает погибнуть, постоянно циркулируя между носителями. А попадая внутрь человеческого организма, прячется в клетках, где и размножается.

Как обезопасить себя от этого вируса?

В первую очередь медики говорят о самоизоляции. Не все правильно понимают, что она подразумевает: речь о том, чтобы не посещать места, в которые идти не обязательно, то есть посмотреть кино не в кинотеатре, а дома. Тем не менее, кто-то все равно идет туда, где вероятно массовое скопление людей. Да, нужно ходить на работу, в магазин или больницу, но необязательные социальные контакты лучше исключить.

При этом посещать общественные места и надеяться только на санитайзеры — недальновидно. Степень вашей защиты от COVID-19 с помощью антисептика и вред, наносимый им коже, зависит от состава геля. Важно помнить о личной гигиене: пришли домой — помыли руки, просморкались, прополоскали полость рта. В общественных местах вам все равно приходится открывать ручки дверей или держаться за поручни в автобусе, поэтому старайтесь не трогать лицо руками, не чесать глаза или что-то еще.

С масками такая же история — есть свои нюансы. Одноразовую, в первую очередь, надо носить заболевшим, чтобы не заражать остальных. Через два часа ее нужно выбросить. Можно изготовить маску в домашних условиях из трех-четырех слоев марли и после стирки носить ее снова.

Если я изолируюсь дома и почти не буду из него выходить, это гарантирует безопасность?

Изоляция не дает 100% гарантии. Можно, конечно, уйти в лес и не встречать никого из людей, но и тогда есть шанс получить обычное респираторное заболевание. Смысл изоляции — в попытке остановить распространение коронавируса, снизить риски заражения. Уединение важно, так же как и прекращение массовых мероприятий для предотвращения вспышки.

Можно ли заразиться коронавирусом и не заметить этого?

Молодые люди могут перенести коронавирус и думать, что заразились легкой формой ОРВИ — такие случаи были. Поэтому данная прослойка населения разносит вирус, не зная о своем заражении. В целом, у многих людей инфекции протекают в скрытой форме: у одного ребенка менингит вызывает насморк, а другого та же бактерия убьет за 18 часов. То же самое и с коронавирусом.

Куда звонить, если появились симптомы коронавируса?

Первым делом стоит обратиться на бесплатную горячую линию Роспотребнадзора по номеру +7 (800) 555-49-43 или в отделение ведомства в Татарстане по телефону +7 (843) 296-02-24. Кроме того, в республике создан оперативный штаб по коронавирусу. Дозвониться до него можно по номеру +7 (800) 200-01-12. Всю актуальную информацию публикуют на сайте местного штаба и в его инстаграм-аккаунте. Также мониторьте специальный сайт, где отражена ситуация с коронавирусом в регионах России — coronavirus-monitor.ru.

Опасно ли контактировать с людьми, переболевшими коронавирусом? Могут ли быть рецидивы у тех, кто переболел?

На этот счет мало исследований. Были случаи, когда человек повторно заражался коронавирусом, но непонятно, правильно ли ему поставили диагноз до этого. Выводы делать рано, сначала предстоит собрать больше данных.

Выздоровевшего пациента выписывают из медучреждения, потому что он перестает выделять вирус во внешнюю среду. Если бы у тех, кто переболел коронавирусом, брали мазки и отмечали выделение вируса, период их нахождения в стационаре увеличился.

Чем лечиться, если вакцину от COVID-19 до сих пор не придумали?

Создание вакцины — не быстрый процесс. Даже при вливании огромных сумм на их появление может уйти лет десять — или больше, так как еще надо протестировать. В противном случае есть шанс вывести на рынок пустышку.

В ближайшее время вакцина не появится. Если коронавирус станет сезонным заболеванием, есть вариант ставить от него прививку. Сейчас мы лечим только симптомы: вызывает коронавирус пневмонию — боремся с ней, появляется температура — стараемся снизить. Такое лечение называется симптоматическим, и как видите, люди выздоравливают, если не пускать все на самотек.

Почему кто-то умирает от коронавируса, а кто-то поправляется?

У тех, кто старше 55 лет, больше рисков из-за проблем со здоровьем: виной тому бронхит, сахарный диабет и заболевания, ведущие к снижению иммунитета. Такой человек тяжело переносит многие инфекции, а также пневмонию, которую вызывает не только коронавирус. Показатели смертности среди людей помладше намного ниже.

Есть в истории и обратные случаи. К примеру, в начале XX века от испанки погибли от 40 до 100 миллионов людей — это огромные цифры. Причем умирала, в основном, молодежь. Плюс некоторые штаммы гриппа становятся опасными именно для молодых, а еще существуют люди с мутациями, которые защищают их от ВИЧ. Почему бывают такие разные и необычные случаи? Мы пока не можем найти ответ.

С телами умерших от COVID-19 не разрешается контактировать напрямую. В некоторых обществах есть традиция целовать покойника перед проводами в последний путь — в этом случае такого делать нельзя. Кремация необязательна.

Почему этот вирус опаснее других, если от некоторых болезней умирают чаще?

Мы не можем сказать точно, что COVID-19 опаснее других. Просто это новый, плохо изученный вид коронавируса. Смертность от него не слишком высока, хотя все слишком непонятно.

Многие инфекции уносят большее количество жизней, и мы с ними знакомы, а с данным типом вируса — нет. Поэтому еще не можем предсказать, что будет дальше: вдруг он мутирует и принесет ужасные последствия. Сейчас лучше приложить все усилия, чтобы вирус распространялся как можно меньше, поэтому мы и пытаемся максимально его сдерживать.

Когда пандемия прекратится?

Прогноз спада коронавируса связан с тем, что в большинстве стран увеличится количество ультрафиолета, а температура воздуха поднимется. В теплый сезон респираторные инфекции действительно берут передышку, однако ученые прогнозируют вторую волну — неясно, где и когда она начнется. Повторные вспышки коронавирусов обычно бывают слабее, смертность от них ниже.

Чума быстро стихла из-за большой смертности населения — передавать ее стало некому. Испанка перезаражала много людей, тем не менее, у них успел выработаться иммунитет и сопротивляемость организма возросла. Эта пандемия тоже рано или поздно закончится, но нужно думать, что делать для профилактики перед следующими вспышками. Возможно, коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ.

Что будет с человечеством и планетой, если коронавирус вскоре не пойдет на спад?

Чтобы уничтожить человечество, нужно куда больше ресурсов, чем есть у коронавируса. Смертность от COVID-19 не настолько высока, и нет смысла поддаваться паническому настрою.

Первые симптомы вируса после контакта с зараженным могут появиться только на 11-й или 14-й день. А все это время коронавирус, попавший в ваш организм, выделяется во внешнюю среду. Вот почему людей просят не паниковать и не разбегаться, самоизолироваться и ограничить контакты. Именно тогда мы сможем приостановить пандемию, и китайцы тому доказательство: чем строже карантин, тем лучше результаты. Надо переждать волну спокойно, не нервничая, а потом ученые и врачи придумают, как бороться с COVID-19.

Изображения: Саша Спи

В Казани до конца марта проходит Школа научной журналистики «Фәннәр». В ее рамках российские эксперты читают лекции о науке и не только. Среди приглашенных гостей — главный редактор издания N+1 Илья Ферапонтов.

Enter поговорил с ним о моде на научпоп и о том, почему говорить про ретроградный Меркурий — стыдно.

— В прошлом году на «Ноже» вышел промоматериал о генетическом экспресс-тесте. Позже его сняли с публикации из-за жалоб читателя. Через сколько экспертов и редакторов должен пройти текст с научной тематикой, чтобы подобной ситуации не возникло?

— Журналист — не ученый, и теоретически его задача — задать правильные вопросы правильным людям. И иногда он не обязан глубоко погружаться в тему. Но с другой стороны, чтобы задать подходящие вопросы, нужно что-то знать. Можно наработать базу знаний, но они все равно будут устроены иначе, чем у ученого. У него взгляд узкий и глубокий, а у научного журналиста — широкий и мелкий.

Нужно, чтобы журналист и редактор хорошо представляли границы своей компетентности. Если я много писал про магнитные бури и понимаю их устройство, то мне не составит труда разобраться в подобной теме без эксперта. Но если речь идет о новых закономерностях, связанных с водорослями в разных частях океана, я позвоню специалистам. А лучше попрошу написать об этом другого человека с пониманием темы.

— Журналист, как и маркетолог, тоже задается целью продать, но не продукт, а свой текст. Как соблюсти баланс в подаче околонаучного материала — завернуть полезную информацию во что-то интересное?

— Мы пытаемся найти «вау-эффект» — дурацкое, но точное выражение. У каждого человека своя картина мира — то, что ему привычно и соответствует ожиданиям. Лучше всего сработает информация, которая этому противоречит — когда вы рассказываете что-то удивительное для читателя. В принципе, это все заложено в любой научной статье, так как исследования корректируют или меняют наш взгляд на мир. Но важно понять материал перед тем, как удивиться.

Например, Илон Маск запостил математический мем — в оригинале это была картинка про то, как молодой парень советует деду выкинуть Playboy, раз есть Pornhub. У Маска же была картинка, где исходный текст заменили на историю о теории квантовой гравитации с парой строк уравнений. Мы попытались объяснить мем текстом на 12 000 знаков, чтобы в общих чертах обрисовать суть.

Большая часть читателей написала «Интересно, но ничего не понятно». Разъяснение оказалось сложным даже для нашей продвинутой аудитории. Это к слову о том, что каждую ли новость имеет смысл писать и о всяком ли исследовании нужно рассказывать широким массам? Это прочитают 10 человек, а остальные 150 закроют страницу.

— В одном интервью вы говорили, что на научпоп есть неудовлетворенный спрос, значит будет расти и предложение. А это может привести к падению качества материалов, потому что в сферу придут не самые квалифицированные люди. Предположение оказалось верным?

— Сейчас стало модным ходить на научно-популярные лекции вместо дискотеки. Это хорошее явление, но спрос растет, а предложение за ним не успевает — люди начинают хватать все подряд. Рассмотрим организаторов лекций как покупателей, а сообщество экспертов — как продавцов. Среди последних появляются те, кто читает лекции не на очень высоком уровне.

Некоторые люди вообще начинают популяризировать науку, опираясь не на свой научный бэкграунд, и тогда получается научпоп второго порядка. Они просто много чего прочли по теме и считают, что могут об этом говорить без личного профессионального опыта. В каких-то случаях такое нормально — есть точка зрения, что пусть даже в научно-популярной лекции будут неточности, гораздо важнее появляющийся интерес к теме у тех, кто пришел.

Популяризация важна из-за ее попытки выстроить диалог между научным сообществом и людьми, показать им, что наука — важная часть жизни и общества. Возможно, некомпетентность некоторых лекторов является не таким уж и высоким риском в этом контексте.

— Не снизит ли это доверие к научпопу и в целом к науке?

— Здесь важно, чтобы популяризаторы, которым указывают на неточности, нормально реагировали. Если читатель или слушатель говорит: «Эй, чувак, я эксперт в этой области и у тебя вот здесь ошибки», и человек исправляет — реакция здравая. Но если он будет игнорировать или переводить стрелки, такое поведение должно настораживать. Когда к нам в комментарии придут читатели и укажут на ошибки, а мы сделаем вид, что не замечаем — это снизит их доверие. Я не думаю, что падение общего уровня качества научпопа означает катастрофу доверия, но лишь при условии исправления ошибок и умения на них учиться.

— Чтобы ошибок было меньше не только в лекциях популяризаторов науки, но и в текстах журналистов, нужно ли им иметь научный бэкграунд? И как человеку без спецобразования писать о науке компетентно?

— В институте я изучал фольклор, а сейчас занимаюсь научной журналистикой. Можно писать научные новости, не имея тематического бэкграунда, если есть широкий кругозор и начитанность. Но риск ошибок сохраняется всегда, и в этом случае он выше. Просто существуют разные научпоп издания: с глубоким погружением в тему и скользящие по поверхности повестки. Если Cosmopolitan начнет писать про науку, для них важнее будет не глубина, а интересный формат подачи материалов. Кто-то может много читать и исходя из этих знаний, писать несложные научные вещи.

Всегда есть возможность писать не о самом процессе, а о чем-то около: о его организации, научной этике или плагиате, реформе Российской академии наук. В этом не так трудно разобраться. Существуют же хорошие журналисты без экономического образования, но с классными тематическими статьями. Некоторые из них понимают экономическую ситуацию лучше чиновников и министров. Но даже если у вас есть научный бэкграунд, никто не гарантирует, что придется писать только об опыте, связанном с ним. Вы специалист по физике твердого тела? Вот вам астрофизика — пишите!

— Тогда нужны ли вообще курсы научной журналистики?

— Я не сталкивался с людьми, которые окончили курсы научной журналистики и потом пришли к нам работать. У нас в России пока очень мало выпускников таких курсов. В N+1 мы рекрутируем сотрудников из других интернет-изданий или они дорастают до научных журналистов сами после того, как напишут много подобных новостей. Я не знаю, дают ли курсы прибавку к ценности сотрудников, потому что адаптироваться к хорошей манере писать нужно годами — двух-трех недель обучения точно не хватит.

— По вашим словам, дело просветительства почти безнадежно, потому что ученые не смогут переубедить людей с противоположными взглядами. Есть ли смысл пытаться это сделать?

— Проблема в том, что научпоп востребован у людей, которые интересуются наукой и так. Но есть еще другая огромная аудитория, и непонятно как на нее выйти. Здесь можно вспомнить примеры с революцией — ее совершает не 85% людей, а активные 15%. Они просто решают, что им все надоело, встают и выходят на улицы. Тогда пассивное большинство понимает — дело табак, и следует за ними.

Может и в случае с научпопом это тоже так работает. Если меньшинство, которое находится на свету, будет каждый день говорить по телевизору: «Ходите на научно-популярные лекции, это интересно». Вероятно, эффект будет. Дело в наслышанности, в жаргоне политологов, например, есть термин — формирование повестки. Предположим, надо переключить внимание общества на мигрантов, даже если проблемы нет. Люди как приезжали и жили нелегально, так и продолжают это делать. Но если вы начинаете вытаскивать в общественное пространство преступления, совершенные мигрантами (даже если их становится со временем все меньше), следует реакция.

Вы говорите: «Хватит это терпеть, давайте прекратим!», и начинает формироваться ксенофобская повестка. Появляются политические движения, требующие закрыть границы, и народные движения самообороны. Они ходят по дворам с дубинками и ищут зловещих мигрантов, но ситуация при этом может и не иметь никакой реальной угрозы. Если такой метод применить к научпопу, то есть вероятность, что он сработает и здесь. Но делать это нужно не навязчиво в стиле советской пропаганды, а просто рассказывать о пользе научпопа.

— Но даже тогда, скорее всего, останутся люди, которые верят в ретроградный Меркурий и его губительное влияние…

— Они могут остаться, но будут стесняться говорить о ретроградном Меркурии вслух.

— А почему сейчас не стесняются?

— Может быть, научпоп не достиг нужного градуса и многие до сих пор не знают, что говорить про ретроградный Меркурий — стыдно. Есть вероятность, что через какое-то время станет неприлично признаваться в боязни вакцин и прививок. Или в своей нелюбви к мигрантам из Средней Азии, потому что ксенофобия осуждается в приличном обществе. Я не знаю, когда это произойдет — все зависит от масштабных социально-экономических процессов.

Нужно понять, как общество движется и какое место в его сознании занимает наука. Пока, полагаю, минимальное. Если активное меньшинство или политические агитаторы поставят задачу возродить интерес к научпопу, то это может сработать.

Простой пример: государству надо было вывести несколько российских университетов в мировые рейтинги. Отчасти на рейтинг влияла и работа пресс-службы с ее умением рассказывать о достижениях вуза. Тогда в учебных заведениях создали мощную команду с миссией выйти на международный пиар. Сначала они проработали местную повестку, стали отправлять сотрудников на мероприятия, светиться везде, потом пошли дальше. В итоге получилась сильная пиар-компания.

— Если люди будут больше знать об астрономии, стыдно ли станет говорить «у меня сложный характер Скорпиона, потому что во время рождения Юпитер был во втором доме»?

— Вы преувеличиваете способность людей к логике. У них в голове укладывается устройство Солнечной системы, движение планет и вера в ретроградный Меркурий. Вас же не удивляет верующий в Христа и одновременно в астрологию, хотя это прямо противоположные вещи. Так и здесь — для большинства вера в астрологию не становится центром жизни, поэтому они могут не замечать логических противоречий. В нашей стране было время, когда говорить о ретроградном Меркурии на работе коллегам было опасно — иначе вызовут на партсобрание.

Задача научпопа не в том, чтобы поменять картину мира у людей, а донести до них знания о существовании науки и ее важности. Чтобы все понимали — нельзя из прихоти росчерком пера закрыть научный институт. Например, Европа тратит огромные деньги на адронный коллайдер, при этом многие не понимают, для чего он вообще нужен. Но никто не говорит: «Эй, физики там что-то ищут, давайте его просто закроем и разберем». Потому что даже малые дети осознают — эта установка помогает получить важные научные результаты, потому проект и не закрывают.

— Вы уже говорили про взаимодействие науки и государства. Есть ли в научпопе цензура, как в государственных СМИ?

— Думаю, цензура как-то работает, но не для журналистов, а на уровне исследовательских организаций. Есть обратная история, когда государство может обязать писать про российскую науку — такое происходило не один раз. Власть в лице Министерства образования и науки просто финансирует издания вроде «Наука и технология в России». СМИ выиграло тендер и в его рамках обязано писать про достижения отечественной науки. Это не совсем цензура, скорее дополнительный оброк — хотите получать деньги, пишите про российскую науку и пишите про нее вот так. Это то, чего я опасаюсь.

Сейчас к Путину пришли и сказали: «А давайте будем создавать больше научпопа», а он ответил: «Давайте». Тогда сформируют программу или ассоциацию, создадут новое интернет-СМИ или дадут деньги существующему с условиями рассказывать о нашей науке. Это очень сильно искажает картину — можно писать про российскую науку, но нельзя при этом терять из вида мировую, иначе будет соблазн создать сенсацию на пустом месте. Некоторые пресс-службы рассказывают о своих ученых в стиле «наш сотрудник сделал такое-то открытие». Но выносят за скобки, что оно было сделано с большим научным коллективом со всего света в Париже. Типичная задача пиара, и опасно, если государство начнет вести себя так же.

— Когда о науке берется писать хорошее издание и отличный журналист, может возникнуть другая проблема: как разговаривать с ученым, чтобы не было мучительно непонятно, а материал в итоге не получился скучным?

— Аккуратно. Это как работа с минным полем, потому что ученые серьезно относятся к своей работе. А если вы дадите понять, что считаете его занятие фигней и отнесетесь небрежно, будет совсем плохо. Ошибка — прийти неподготовленным и задавать слишком примитивные вопросы. Например, спросить у ядерного физика, что такое кварки или протоны. Но и хороший ученый, как правило, способен объяснить, чем он занимается.

Если вы пришли к ученому, а он рассказывает о своей работе, сыплет терминами, которые не может расшифровать, то, вероятно, перед вами шарлатан. Известный популяризатор науки Алексей Водовозов начинал карьеру как медицинский блогер, и был момент, когда ему пришлось заниматься лженаучной диагностикой. Он пошел работать в какую-то контору, где ему сказали: «Вот волшебный способ диагностировать болезни путем приложения двух электродов к человеку». Алексей сразу понял, что это чушь, написал много разборов. Те люди использовали очень сложную научную терминологию с объяснениями, но она не имела никакого смысла.

Обычно ученый способен объяснить, чем он занимается, буквально на пальцах, но и журналист не должен быть дураком. Я был свидетелем интервью с человеком, который занимался ядерной физикой. Его спросили про практическую пользу и стоимость исследований. Затем вышел материал с заголовком «Ученый собирается сделать то и то, это будет стоить миллиарды и не принесет никакой практической пользы». Человек просто взял и сказал, что вы какие-то бесполезные, а на вас деньги тратят. Тогда зачем ты пришел, если даже не попытался вникнуть в дело?

Канал «Культура» как-то брал комментарий у антрополога Марии Медниковой из РАН. Там делали фильм про древних великанов, а его автор основывался на лженаучной фигне: якобы раньше Землю населяли гиганты и будто бы кто-то даже находил их кости. Журналисты пришли к Марии Медниковой и спросили: «А правда, раньше существовали великаны?» Она, как нормальный ученый, ответила, что нет, однако были патологии в росте у отдельных людей, но это не считается. И добавила, что в горах по таким-то причинам могли быть люди выше ростом, чем на равнине — не 165 сантиметров, а 185. Ее фразу режут и ставят после кадров с великанами, получается будто она подтверждает их существование. Предыдущие объяснения вырваны из контекста.

Так любят делать и на «РЕН ТВ». Журналисты спрашивают у астрономов: «А есть что-то удивительное в космосе?» Наивный ученый отвечает: «Ну да, в космосе вообще много удивительного». На монтаже подправляют, и выходит фильм, где ведущий вещает про летающие тарелки, а ученый говорит свою фразу про то, как в космосе много удивительного. Поэтому нужно донести до ученых, что не все так плохо и бывает даже хорошо.

Изображения: Саша Спи

В ноябре 2019-го промо-сообществу BNF исполнилось шесть лет. За эти годы оно стало одним из флагманов техно и хаус-музыки Казани, а также провело более 150 вечеринок и других мероприятий и освоило более 15-ти локаций города. Среди привозов проекта: хаус-королева Детройта Dj Minx, серый кардинал второй детройтской волны Titonton Duvante, Traxx из Чикаго, Yu Kawabata из Японии и многие другие.

Enter поговорил с основателем BNF о становлении проекта, вечеринках в тире и планах выпустить пластинку.

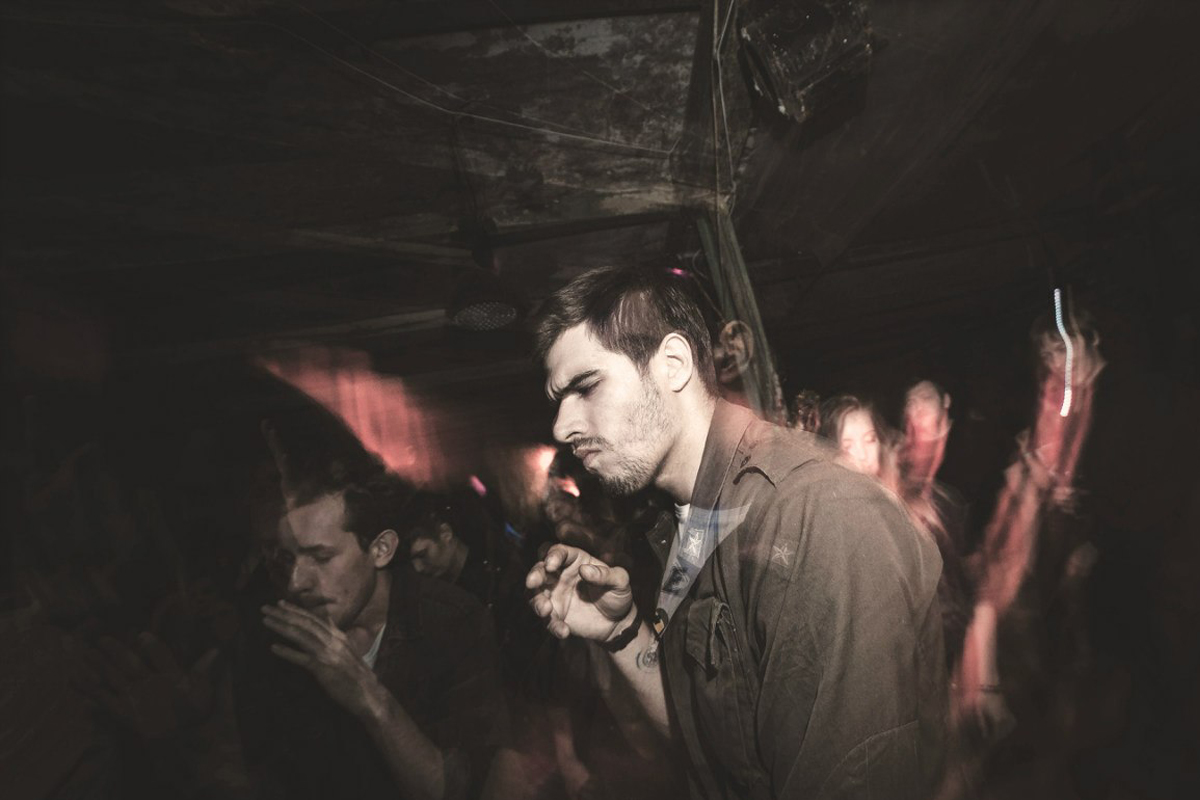

Вечеринка с участием проекта Horror Inc. Live, созданного франко-канадцем Марком Леклером, 2013 год. Это live-выступление в жанре глубокого сенсуального хауса

2013: появление промо-сообщества, открытие клуба «Бонифаций», запуск фирменных вечеринок «Питерский Экспресс» и House In Da House, а также флагманской серии Black Art.

2014: вечеринки с проектом PUSHKA 52 и перезапуск клуба «Бонифаций» под новым названием BNF.

2015: совместные проекты с командой «ДК 21» в Чернояровском Пассаже и вечеринки из серии «Шерсть», «Кожа», «Лен», «Брезент», «Мех» на «Фабрике Алафузова». Появление ярмарки винила с сетами коллекционеров Vinyl Corner.

2016: переезд на площадку тира на Горках, запуск фирменных серий «Московский бит», BNF Special Case, «8 girls x march 8», а также Secret Location.

2017: вечеринки на Нариманова, 59 — Underground Dogs, появление серии BNF Girls, запуск видео-каста WATCH BNF, старт фирменного двухтанцпольного концепта BNF LIVE & MIX c лайвами и сетами.

2018: пятилетие BNF с участием диджея из Японии Yu Kawabata. Юбилейный, десятый «Питерский Экспресс» с участием основателя омско-питерского техно-гиганта m_division и директора Gamma Festival.

2019: окончательный отказ от помещения на Кави Наджми 8, четвертое издание TEKNO-KULTURA by Re:Forms & BNF в тире. Вечеринки на площадке арт-пространства Werk.

Первые привозы и мечта о клубе

Появлению BNF предшествовала промо-команда Re:Forms. В нее входили продюсеры и диджеи, которые устраивали техно-вечеринки в Казани с 2010 года. Чуть позже к ним присоединился Вагиз Хусаинов — ему была близка и понятна идеология проекта. На двухлетие сообщества он предложил привезти в Jam Bar артиста из Ливана — тогда еще Morphosis (с 2013 года музыкант выступает под своим настоящий именем Rabih Beaini, а недавно выступил в московском Mutabor, — прим. Enter) с этно-экспериментальными пост-джазовыми мотивами. Так Вагиз влился в команду Re:Forms, вместе они провели еще несколько вечеринок в Jam Bar, пока руководство заведения не решило совсем отойти от техно.

Летом 2013-го Вагиз, Андрей Красиков (Andrey Fuji, — прим. Enter) и еще несколько партнеров, затем покинувших проект, решили открыть клуб. Подходящее помещение нашлось на Кави Наджми, 8 — небольшой трехэтажный дом в центре города. Правда, внутри он выглядел не очень.

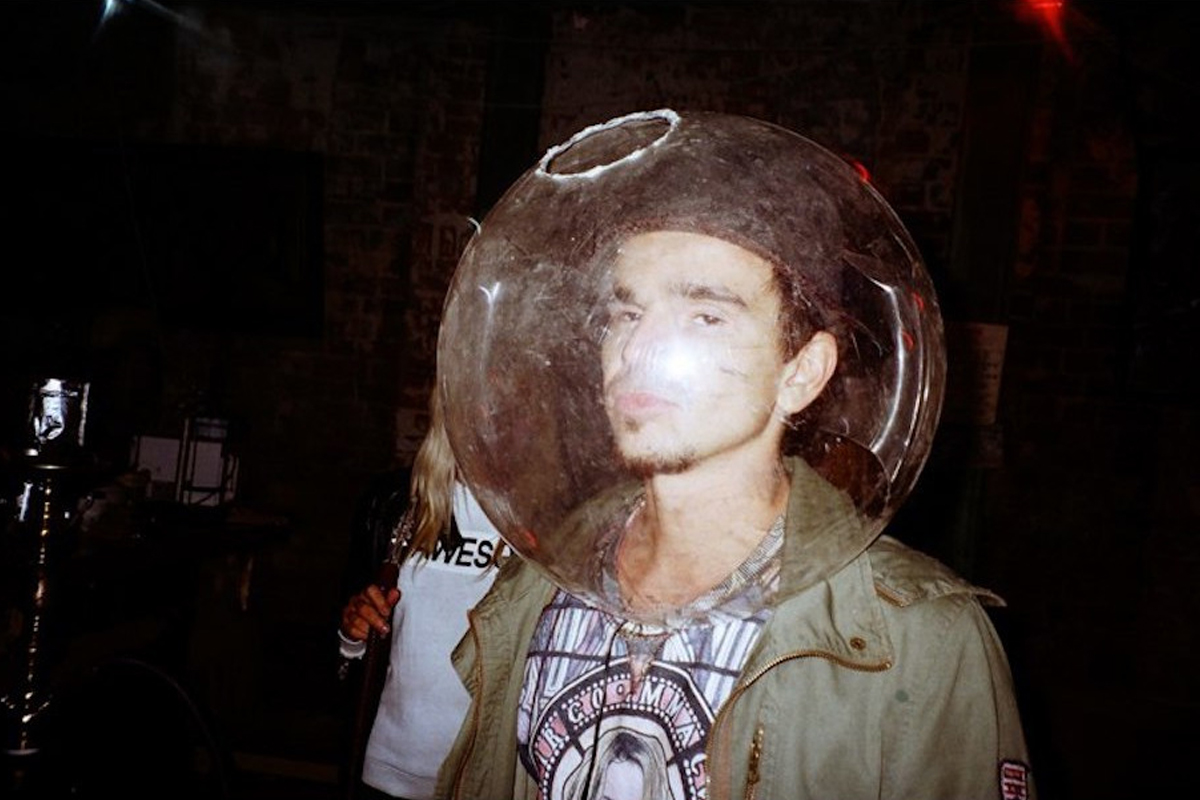

Вечеринка Basement Jam, которая сочетает в себе традиции зарубежных андерграунд тусовок с мировой классикой хаус- и техно-музыки, 2014 год

Мы пришли в этот пустующий домик, и там действительно не было никакой активности. Третий этаж просто вау: разбросанные кирпичи, грязь, отсутствие отопления и чего-либо еще. Само помещение было настолько атмосферным и подходящим для техно-хаус-клуба, что мы решили попробовать свои силы.

Долго думали над названием, отвергали разные варианты и решили взять что-то из советского мультика. Так вспомнили про Бонифация, к тому же это имя носили еще и девять Римских Пап. Затем разработали логотип с мордочкой льва и шрифт.

14 сентября 2013 года площадка открыла свои двери в техническом режиме. Ремонт был далек от завершения настолько, что вместо дверей в туалетах висел полиэтилен. Зато сама вечеринка Re:Forms — Livestream Connection удалась. Ее транслировали в режиме онлайн. За ночь в стенах клуба побывали порядка 300 человек. Несмотря на недоделанный ремонт и прочие технические недоработки, было весело и всем очень понравилось.

Пока шла стройка, команда продолжала привозить знаковых для техно- и хаус-сцены музыкантов. При этом проект не имел громкого имени и опыта в промо. В стенах «Бонифация» появилась серия вечеринок «Питерский Экспресс», где играли диджеи из культурной столицы. Там же появилось и флагманское мероприятие сообщества — Black Art. В рамках серии вечеринок в Казани отыграли артисты со всего мира: хаус-королева Детройта Dj Minx, серый кардинал второй детройтской волны Titonton Duvante, живая легенда Чикаго — Traxx, уроженец Берега Слоновой Кости Mr Raoul K, а на пятом издании Roch Dadier — некогда резидент легендарного мюнхенского клуба Ultraschall и культового берлинского Tresor в первой локации.

Но к 2014 году финансовые проблемы все больше мешали площадке развиваться. В помещении до сих пор не было отопления — учредителям клуба приходилось использовать газовые баллоны. Это требовало больших вложений, но до конца помещения трехэтажного клуба все равно не прогревались. Так «Бонифаций» временно закрылся.

Первая для Казани трехтанцпольная вечеринка «Шерсть», 2015 год. За ночь на ней побывали 900 человек

Привозы в тире и 900 человек на вечеринке

В это же время в интернете появился паблик PUSHKA 52, который продвигал хаус-музыку. Со временем он трансформировался в промо-проект PUSHKA 52 из трех участников. После закрытия клуба они вышли на связь с Вагизом и предложили провести совместную вечеринку. Площадкой выбрали «Фабрику Алафузова» — тогда еще новое место, о котором практически никто не знал. Вечеринку назвали Basement Jam.

В лайнапе был заявлен сооснователь Re:Forms и BNF — Andrey Fuji, представитель PUSHKA 52 — Buwalda и основатель ижевского сообщества ABCD — Kstcn. За звук отвечала команда «Бонифация». Вечеринка получилась исконно рейвовой, во многом благодаря впечатляющей световой 3D mapping инсталляции от Watch Me Visuals, которые начали свой творческий и профессиональный путь в 2013-м как раз в стенах «Бонифация». Позже под флагом проекта PUSHKA 52 ребята решили реанимировать площадку на Кави Наджми, 8. На ее танцполе провели несколько музыкальных событий: «Бунт», «Рейв» и вечеринку в честь перезапуска клуба, который теперь назывался просто BNF, ровно как и промо-сообщество. Собственники здания обещали провести газ, но так и не сдержали слово. В итоге зимой 2015-го здесь снова стало тихо.

Лето 2015-го прошло для коммьюнити под знаком громких мероприятий: первая для Казани трехтанцпольная вечеринка «Шерсть» собрала на «Фабрике Алафузова» 900 человек. Далее последовали «Кожа», «Лен», «Брезент», «Мех», на которые тоже пришли сотни горожан. На одной из вечеринок в большом железном чане разожгли костер, чтобы создать атмосферу настоящего гетто.

Эмоции от вечеринок только положительные. Особенно когда все проходит успешно — шумно и весело. Но это зависит от людей, которые приходят на событие — мы ценим тех, благодаря кому возникает особая атмосфера. Как правило, они идут к нам за хорошей музыкой и создают ауру открытости, искренности и позитивного инакомыслия. На негативные моменты мы почти не обращаем внимания или просто быстро их забываем.

Вечеринка «Синдикат», 2016 год. За диджейским пультом она объединяет разные промо-группы города

Финансовые проблемы, переезд в тир и соседство с блинной

В 2015-м в доме на Кремлевской, 21 закрылся «Музей советских игровых автоматов». Пространство площадью 500 м² с подвалами и амфитеатром пришлось по душе основателям PUSHKA 52 и BNF. Они влились в команду нового проекта «ДК 21», в которую вошел и один из создателей Get Busy Марк Грибоедов. Здесь команда BNF дважды организовала «Питерский экспресс» и запустила Vinyl Corner. Там же появилась вечеринка «Синдикат», объединившая за диджейским пультом разные промо-группы города. А также совместная двухтацнпольная вечеринка BNF и ежегодного международного фестиваля брейкданса и стрит-арта COMBOnation.

Но «ДК 21» тоже не справился с затратами на аренду и в 2016-м прекратил существование. Вечеринки сообщества снова переехали на «Фабрику Алафузова». Там планировалось провести третий, трехтанцпольный «Синдикат» в честь трехлетия BNF, но и его пришлось перенести — у самого лофта начались проблемы с финансами.

Тогда один из участников BNF Антон Гордеев предложил обосноваться в подвальном помещении в тире на Горках — 800 м², большой бар, вентиляционная система, раздельные туалеты, минус второй этаж под комплексом «Олимп». Пространство максимально подошло под андеграунд-концепцию BNF. Здесь и отметили трехлетие промо-сообщества. Его участники задержались в этом месте почти на год и провели около 18 вечеринок. Часть из них появилась именно там — например, «8 girls x march 8», на которой за пультом стояли только девушки, или Special Case. Концепция последней в том, что открывают и закрывают вечеринку резиденты BNF, а остальные сеты играют гости из других городов. Это были диджеи из Берлина, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Самары, Нижнего Новгорода, Северодвинска и Ульяновска.

В 2017-м команда нашла помещение в Старо-Татарской слободе на Нариманова, 59. Маленький дом дореволюционной постройки превратился в место для экспериментов. Команда BNF представила площадку через сдвоенный концепт: Secret Location и BNF Girls. В первом случае о площадке организаторы сообщают за два часа до вечеринки, во втором — лайнап состоит только из девушек. Параллельно команда проводила вечеринки и в других локациях и несколько раз возвращалась в родные стены на Кави Наджми. На первом и втором этажах появился новый арендатор — блинная «Избушка». Третий этаж — танцпол «Бонифация» был по-прежнему в первозданном виде и пригодным для танцев до утра. К тому моменту промо-сообщество окончательно обросло своей тусовкой и резидентами.

Sunday Vibes, 2017 год. Это серия вечеринок, посвященная некоммерческой хаус-музыке

Пятилетие BNF, планы на релиз и влияние сообщества на город

В 2018-м BNF исполнилось пять лет. На юбилей пригласили диджея из Японии Yu Kawabata, но на страну восходящего солнца обрушился тайфун. Визит отложили, а лайнап составили из авангардного состава резидентов. Поздравить команду в эту ночь пришли порядка 500 человек. Повторить праздник решили через полгода и на этот раз с участием Yu Kawabata. Вечеринка «5/5» к тому же стала красивой точкой в отношениях между зданием на Кави Наджми, 8 и BNF. Там до сих пор стоит большой диджейский стол, который спроектировал и построил Андрей Fuji — его можно вынести, только распилив на части.

В прошлом году BNF продолжило привозить артистов из-за рубежа: в Казани выступил диджей из Парижа Antoine Seamus, глава лейбла Imported Paris. Но в целом вечеринок стало меньше. Серия мероприятий с прослушиванием винила осталась неизменной, сменилась только локация — сейчас пластинки ставят в чайной Guru. До конца года сообщество планирует провести еще несколько событий: третий «Синдикат», вечеринку на шестилетие BNF с участием Mr Raoul K, который приезжал еще на заре существования проекта в рамках Black Art. На следующую пятилетку четкого плана нет, но есть задачи: запустить виниловый лейбл и уйти в более камерный формат. Сейчас в проект входят более 20 резидентов.

Вагиз считает, что сообщество BNF подарило Казани имидж столицы, в которой есть качественный электронный андерграунд. О нем знают и в других крупных городах страны. Его миссия заключается не только в личной узнаваемости, но еще и в коллаборациях с другими промо-группами, командами, независимыми диджеями и продюсерами. Так появляются новые проекты, а музыкальный ландшафт города становится разнообразнее. BNF часто оказывает организационную и пиар-поддержку ветеранам казанского андерграунда: SomeOne, pH, Lenar и Pogodin из Lazy People Organization, а коммьюнити диджеев и просто любителей винила называет «старшими братьями, близкими по духу».

Для команды брейк-данс танцоров и организаторов ежегодного международного фестиваля COMBOnation сообщество несколько раз проводило афтепати и помогало с промо-партнерами. А видео-каст WATCH BNF выходил с участием представителей проектов KZNDNB, ЭХО, МИР, Playhard. В этом Вагиз и видит одну из целей сообщества — объединять и объединяться, чтобы в Казани было как можно больше классных команд и музыкантов, делающих местную культуру неординарной и прогрессивной.

Вечеринка «8 girls x march 8», 2018 год. За диджейским пультом — только девушки

Мы никак себя не позиционируем, просто существуем в свое удовольствие. Проводим мероприятия и играем музыку, которую сами хотим — так было всегда. Своим появлением мы заполнили некое пустующее музыкальное пространство Казани, и благодаря серии вечеринок «Синдикат» выполнили интеграционную миссию для местных музыкантов. С точки зрения того, чем мы занимаемся, BNF никак не получится загнать в рамки определенного жанра. Мы просто продолжаем наслаждаться статусом и положением «бродячих музыкантов» и любим разные форматы нашей активности — от камерных вечеров и ярмарок пластинок до двух- и трехтанцпольных масштабных рейвов.

В целом BNF можно назвать лейблом или брендом андеграунд-вечеринок. Сейчас хотим попробовать новые концептуальные вещи вроде чего-то экспериментально-академического в области музыки. Но это пока только в мыслях.

Фото: vk.com

В России в год интим-услуги оказывают полтора миллиона женщин. В нулевые, по данным МВД, их было не больше 350 тысяч. Сейчас стать работницей этой сферы проще простого — достаточно скинуть данные о себе в тематические паблики в соцсетях. Но такая деятельность не только про высокий доход, но еще и про угрозы для жизни.

Enter встретился с Кэт, которая несколько лет работает в эскорте, и поговорил о казанских чиновниках, издержках профессии и конкуренции.

Кэт 25 лет. На предложение об интервью она соглашается сразу — вместо телефонного разговора выбирает личный в одном из городских кафе. Выглядит ухоженно: идеальный маникюр, длинные гладкие черные волосы, наращенные ресницы. На встречу приходит с опозданием в полчаса, но вежливо извиняется и заказывает салат, шоколадный фондан и чайник с молочным улуном — для нас двоих.

На все вопросы отвечает спокойно, открыто, без смущения и много смеется. Во время разговора ей два раза звонит клиент и зовет в загородный коттедж. Кэт обещает перезвонить, затем поворачивается ко мне и качает головой: «Туда точно не поеду, у меня вообще сегодня встреча в “Корстоне”». Пару минут переписывается с бабушкой — они очень близки. С Кэт легко говорить — никакой манерности или неловкости: ведет себя просто и, кажется, старается быть честной и откровенной.

«Кому ты теперь нужна с таким шрамом?»

Шел 2015-й, я тогда жила не в Татарстане, а в другой республике. В 21 год сделала пластику — талию поуже, и начала встречаться с парнем. Перед Новым годом мы попали в аварию на машине, у меня образовалась спайка от удара, через две недели открылось внутреннее кровотечение и я впала в кому. Мне сделали операцию, после которой на животе появился огромный шрам. На седьмые сутки вышла из комы и на радостях позвонила парню — а у меня на телефоне не было ни одного пропущенного от него. Он мне говорит: «Кому ты теперь нужна с таким шрамом?» Я в тот момент думаю: «Ах ты сука!»

Когда пришла в форму, залезла на соответствующий сайт с кучей предложений приехать в отель на пару часов. Самое оптимальное было — 20 тысяч рублей за три-четыре часа работы. Отправила фотографию, а потом поехала на место. Это был мой первый раз в таком деле. Приезжаю в отель, а там друг моего дяди, но я не растерялась: «О привет!» Он поздоровался в ответ, в итоге мы два часа просто сидели, бухали, ржали, я ему рассказала, что меня натолкнуло на этот шаг. Естественно, деньги он мне дал, подумал, будто я в них нуждаюсь. Мы договорились, что я делаю скрин переписки, убираю его имя и отправляю бывшему парню со словами «Ну вот таким, видимо, я теперь нужна».

Потом я сделала анкету и начала работать на себя. Параллельно работала в другой сфере и еще в качестве хобби снималась в кино. Затем прекратила всем этим заниматься и переехала в Казань, где живу третий год. Здесь устроилась в наркологию на должность клинического психолога. Больше не хочу. Я два года работала в отделении, где ребята лежат очень долго — естественно, у них не было девушек. И я тут такая королева, блин.

Пациенты постоянно записывались на индивидуальные беседы, я разговаривала и видела, что они вообще не понимают, о чем речь. На меня были жалобы с просьбами носить халат подлиннее, а он и так был чуть ли не до пят! Еще общаешься с родственниками пациентов по телефону, им все нравится, а когда приезжают и видят меня, говорят: «Почему такая молодая, чему она может научить моего сына?» А ему лет 35. И мне стало тяжело. Во время этой работы я занималась эскортом по выходным, а с августа прошлого года ушла из наркологии и теперь ни на кого не работаю. Просто поняла, офис — не мое, когда можно просто приехать, хорошо провести вечер, ночь и получить деньги. Еще и в тусовке постоянно находишься, а мне с каждым человеком легко общаться, я не теряюсь, могу найти подход.

«Среди клиентов очень много чиновников и они все такие жмоты»

Я разместила информацию о себе в интернете, один увидел — передал другому и так далее. В какой из тематических чатов не зайдешь — по-любому там есть мои имя и фотография. Постоянно пишут в инстаграм и телеграм, некоторых я даже не знаю.

Еще минус эскорта в том, что у кого-то в голове может перемкнуть — человек влюбится и начнет караулить. Такое уже было — маньяков много. Когда я работала в наркологии, о другой моей деятельности знал определенный круг лиц. И вот один чудо-человек стоял под балконом в минус 20 градусов с цветами. Три розы! Которые уже набок завалились! И еще орал «Выходи за меня! Если мы распишемся, с меня миллион!» Но зато эта работа приносит хорошие знакомства, а они в жизни все равно пригодятся. А сама я никому не названиваю и не написываю, понимаю — у них жены, дети. Не люблю быть навязчивой.

Сейчас среди клиентов очень много чиновников и они все такие жмоты. Им хочется, чтобы девушка была красивая, ухоженная, сидела и бухала как конь, поддерживала компанию и обхаживала. И еще хотят, чтобы это стоило за ночь, то есть за шесть-семь часов, 15 тысяч. Что? 15 тысяч? К тому же с ними очень опасно — им вообще все равно. Есть у нас один, не буду называть фамилию, — он, наверное, всю Казань перетрахал, и девки продолжают к нему ехать. А он все меньше и меньше сумму называет, они сами ее сбивают. Ребята, которым не жалко денег, не из этих кругов, простите, не писи важные. Самые нормальные и адекватные — директора каких-нибудь фирм. Они могут сказать: «Я тебя на ночь взял, но если хочешь спать — ложись или едь домой и там поспи». Иногда уезжаешь от них и приходит перевод — «Это тебе на цветы». Есть хорошие и есть прям фу.

«Накидываю куртку, поворачиваю голову, а он с ружьем стоит»

Некоторые девочки принимают клиентов на час, но я предпочитаю сопровождение с продолжением. Поэтому случается куча всяких историй. В прошлом году я работала в эскорт-агентстве, и в Казань приехали друзья важного человека — известные люди. Надо экстренно ехать на два-три часа с продолжением. Я не любитель бухать, но там нужно было пить. Спустя три часа спускаемся в номер, человек, которого я сопровождала, говорит переодеваться в халат, якобы я с ним прилетела из другого города.

В номер приходят его друзья, с одним из них я уже была знакома. Чуть позже они уходят, а мужчина к этому времени уже напился до горячки. Берет столовый нож и угрожает меня зарезать, а потом скинуть с 24 этажа. Я отвечаю: «Ну режь». Он идет в мою сторону, я забегаю в один из двух туалетов номера «люкс» и закрываю дверь. Он ковыряется в замке, через время психует и идет в другой туалет. Слышу, он писает, скидываю халат, беру вещи и полностью голая выбегаю из номера. Подъезжает лифт, я бросаю все на пол и нажимаю на кнопку, но вместо первого этажа еду на 25-й, где находится ресторан Extra Lounge. Из него выходят ребята, видят меня голую, их это не смущает и мы доезжаем до первого этажа, еще и с остановками. Со мной человек пять, наверное, ехали. Меня, конечно, трясло.

Еще была история в коттедже на Высокой горе. Приехала туда к бывшему военному с контузией. У него огромная площадь — три огороженных дома. Все шло хорошо в течение четырех часов: мы пили, болтали, трали-вали. Я начинаю собираться, а он говорит, что еще минут 12-13 осталось. Я в ответ: «И че?», мы в шутку ругаемся, я одеваюсь с мыслями, что он не всерьез. Накидываю куртку, поворачиваю голову, а он с ружьем стоит. Думаю, все, трындец. А все двери и окна на пультах, я не могу выйти. Звоню водителю — отвечает, что у него там тоже кипиш, у меня в голове — еще и до водителя докопались, нас сейчас убьют. Я прошу выпустить меня покурить, чуть ли не плача. Мы выходим на улицу. Я была на каблуках и припустила как конь, а там грязища, все в воде, потому что поливалка сломалась, еще и забор железный с острыми пиками. Закидываю на него сумку — ручка рвется, затем куртка, но я перелезаю. Стучу водителю в окно, а у него глаза огромные, спрашиваю: «К тебе тоже пристали?», а он — «Ты даже не представляешь что сейчас было!» Отвечаю, что это он не представляет, что было со мной, я слышу топот позади и мы стартуем. Едем и водитель рассказывает: «Прикинь, возле дома этого мужика машина стояла — наверное, кого-то из членов семьи. К ней подходит парень с отверткой, откручивает номера, потом подходит ко мне, смотрит в окошко и знаешь что достает из кармана? Ложку для обуви! И просто стоит». За мной, значит, чувак контуженный с ружьем бежал, а этот ложки для обуви испугался. Я с тех пор стараюсь каблуки не носить.

Но вообще, очень страшно ездить к некоторым клиентам — недавно в Москве девочку убили и в чемодане таскали. Она оскорбляла своего клиента, говорила, что он нищий, сравнивала с другими. Взяла на заметку, что так делать не стоит — сейчас очень много психов. Например, перед Новым годом мы пошли, кажется, в самое стремное место Казани — бар «Гадкий койот», где весь вечер на меня смотрел какой-то полудурок. Ну смотрит и смотрит, я привыкла. Иду в туалет, а он за мной. Спрашиваю что ему надо, он говорит, что сейчас меня вы***т [трахнет]. Я отвечаю — «*би» [трахай]. На мне был комбинезон, а он подумал, что платье и начал тянуть. Интересуюсь, нормальный ли он, мне больно вообще-то. Он в ответ «По**й [плевать], у меня СПИД». Хватаю его за голову, бью об раковину, он падает, встает, вижу, что глаза кровью наливаются. Бегу из туалета, а охраны как всегда нигде не видно, подскальзываюсь перед лестницей и кубарем лечу вниз. Меня забирает скорая, верхнюю губу зашивают. Этого придурка потом нашли, оказалось, что он уже писал мне с фейковой страницы во «ВКонтакте».

Бывают и завистницы. Например, в феврале этого года я познакомилась с девочками не из эскорта, у них почасовые клиенты. Приехала к ним на квартиру, а там страшно даже обувь снять, но я из уважения решила посидеть минут 20 и уехать. Начинается движуха, все идут в туалет, чувствую запах и понимаю, что курят соль. Они выходят обратно и высаживаются на паранойю: один у дверного глазка стоит, другой из окна выглядывает. Я хочу свалить, но ко мне подходит девочка, с которой мы до этого в интернете нормально общались и начинает: «Вот ты много зарабатываешь, все деньги на себя тратишь, а я с мамой пополам делю». Ну я и спрашиваю, зачем она мои деньги считает. Она хватает меня за волосы, но я говорю, что драться не собираюсь.

Иду по коридору, вызываю такси и вообще не ожидаю никакого удара. Тут резко открывается дверь туалета, она бьет меня ногой в низ живота, я сгибаюсь, сверху по голове прилетает бутылкой пива. Меня вырубило сразу. Помню, как открываю глаза, возле меня сидит девочка и орет, подхожу к зеркалу, а у меня видны только зубы и глаза — все остальное в крови. Через десять минут приезжают скорая и полиция. Я охренела, что так бывает от зависти. Хорошо, что бутылка не лопнула — иначе у меня все лицо было бы изрезано, а так — 32 косметических шрама. Приходится замазывать тоналкой.

«Некоторые девочки делают минет за 1 000 рублей даже без резинок»

В Казани куча эскорт-агентств. Приезжает девочка на заработки из другого города, а объявления с обещаниями золотых гор везде: во «ВКонтакте», в инстаграме. Тебе 25, например, листаешь предложения и видишь «Тебе 25? Хочешь большой заработок? Кликай!» — и все. Девочка потом подружку зовет, а та — еще одну. В прошлом году в сентябре я работала в эскорт-агентстве, мне тогда казалось, я хорошо зарабатываю. И то нужно было половину денег им отдавать: заплатил клиент 30 тысяч, 15 идет агентству. Естественно, я обманывала. Но сейчас понимаю, что могу точно так же разместить анкету и лучше потрачу время на переговоры с клиентами, чем буду делиться. Я никогда не разговариваю по телефону с теми, с кем до этого не виделась, с новыми клиентами переписываюсь, иногда делаю скрин. После заказа я его удаляю, но это ради безопасности. Иногда кто-то нажирается за ночь и предъявляет будто я много денег стрясла, а мы о другом договаривались. Я показываю переписку как подтверждение.

Некоторые девочки делают минет за 1 000 рублей даже без резинок — это опасно. Есть такие, кто берет за час 1500-2000, а есть и за 5 000. Они просто сами себе цену не знают. Если уж ты пошла в такую профессию и даже берешь 2 000 рублей за час, то можешь в день заработать 20 000. На эту сумму можно сделать маникюр, педикюр, ресницы, одеться хоть как-то. А они ходят с грязной головой, дешевой косметикой, скомкавшейся помадой — и все равно мужики к ним идут. Бывает, у кого-то любовь начинается — мужикам же халява нужна, зачем платить за секс, когда можно в ресторане отдать за нее два рубля, затем приехать и чпокнуть? Я так однажды с клиентом 4,5 месяца встречалась — это была просто больная любовь. Мы познакомились в феврале и до сих пор общаемся — не понимаю зачем. Он на наркотиках сидит. Вокруг меня вообще постоянно наркотики: кто-то нюхает, бухает, кокаин, мефедрон — так было, есть и будет.

«Никто ничего не сделает, здесь все работает по принципу “помоги себе сам”»

Раньше в эскорте был отбор по внешности, но сейчас смотрю на фотки, которые в чаты закидывают — тетки с огромными сиськами, вываливающимися из лифчика, и здоровыми ляжками. Эскорт — это вообще-то сопровождение мужчины, неужели он куда-то пойдет с такой кобылой? Тетя-лошадь еще хочет продолжения, чтоб ей не меньше 50 тысяч заплатили. Ну это просто лесть самой себе. Объявления размещают все, кто захочет, они еще по всем городам мотаются — неделю в одном городе, неделю в другом. Насколько надо быть бесстрашными, чтоб так по России летать Некоторым дорогу оплачивают, некоторых кидают. Я, например, не поеду ради этого в Йошкар-Олу, не настолько нужны деньги. Иногда езжу в Нижний Новгород к одному мужчине или в Москву.

Но я о диете не забочусь, у меня и так все вроде бы нормально. Раньше ходила в зал каждый день, но поняла, что перебор — теперь бываю там через день-два. Сейчас протеин жру и BCAA, чтоб мышцы не болели.

В WhatsApp есть группы, куда клиенты скидывают запрос — сегодня нужны такие девочки, вот бюджет. И девочки отсылают фотографии как умалишенные, но им, наверное, просто очень нужны деньги. Я ничего не отправляю, мне пофиг на конкуренцию, клиентов не ищу. Кто-то рано встает и до следующего утра работает, я — нет. Знакомая девочка пишет, что только выйдет в магазин, а ей клиенты начинают звонить. И че, бежать надо теперь? Я работаю по настроению, стараюсь не напиваться и не употребляю наркотики, потому что это чревато последствиями. Много раз в новой компании мне что-нибудь подмешивали, но, слава богу, помогает опыт работы в наркологии. Лучше выпить крепкой алкашки и все пройдет, либо просто ноги в руки и бежать.

Так или иначе безопасностью в этом деле и не пахнет. Допустим, сидели с клиентом в ресторане, потом идем в номер, а охрана остается внизу. Как они поймут, если меня убивать начнут? Никто ничего не сделает, здесь все работает по принципу «помоги себе сам». Девочки ходят с шокерами, но, блин, ты пока до него дотянешься, тебе руку в трех местах сломают. Перцовые баллончики тоже ненадежны, сейчас среди них много подделок. Его тебе потом в жопу засунут. Появилось хорошее средство — стреляющие на расстоянии электрошокеры, но где я его пронесу? Не чемодан же с собой таскать. Все на свой страх и риск, но мне не страшно — со мной всегда приключения случаются.

Сейчас получаю второе высшее образование, учусь на юрфаке. Хочу открыть свое дело, но до этого далеко — сначала надо университет окончить.

Изображения: Саша Спи

Группа Gauga появилась на казанской альтернативной сцене шесть лет назад. Она первой начала исполнять блюз-рок и брит-поп на татарском языке. За эти годы коллектив сменил название, состав, выпустил два альбома и недавно почти устроил слэм в «Соли». А главное доказал, что музыка на татарском — не про скуку, стереотипы и однотипную эстраду.

Enter узнал у лидера Gauga Оскара Юнусова, когда ждать следующего релиза, почему нужно выходить из зоны комфорта и стоит ли делать ставку на рок, если рэп популярнее.

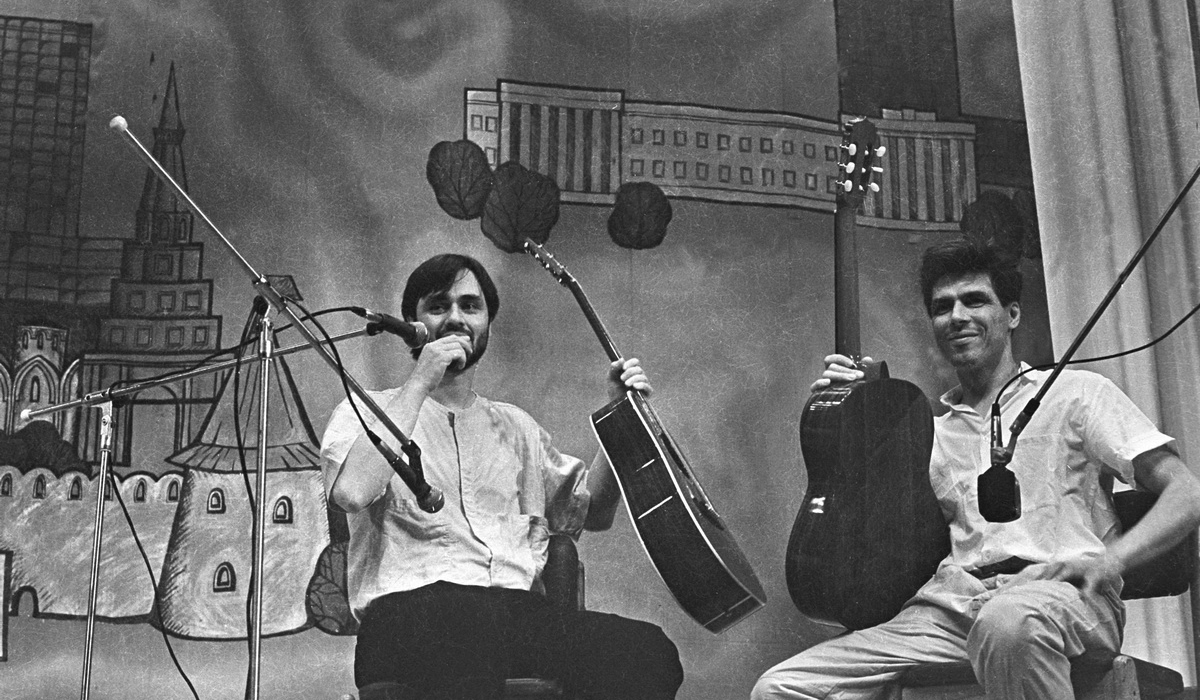

Слева направо: Альберт, Марат, Оскар, Искандер, Альберт

— Сложно представить тебя программистом в Минэкологии, где ты работал — одни полурастегнутые рубашки чего стоят. Ты помнишь момент, когда понял, что пора из госслужащего превращаться в основателя рок-группы?

— Работа в Минэкологии была очень давно, лет семь назад. И увлечение музыкой, и работа в Министерстве шли параллельно, как обычно бывает. Я и сейчас работаю в университете. Мне приходится ходить в «белой рубашке» днем, а вечером набрасывать «черную». Во времена Минэкологии я еще только начинал заниматься музыкой, именно в плане работы с группой, а не самостоятельно дома. И был еще без большого музыкального опыта.

— С тех пор многое поменялось. В начале года Gauga даже обновила состав из-за разницы во взглядах со старыми участниками. С новыми они совпадают?

— Какие-то расхождения будут всегда, где-то меньше, где-то больше. Состав обновился очень резко, изначально я даже не планировал распускать старый. Но видимо, пришло время и так случилось. Причем новые участники появились буквально в один день и пришли из разных мест. С барабанщиком Искандером я познакомился просто в интернете: видел его выступления в других группах и предложил присоединиться к Gauga. В те же дни на музыкальной лаборатории (имеется в виду TAT CULT LAB/ Музыка, — прим. Enter), которую проводил Tat Cult, случилась встреча с Маратом — он гитарист. Также был басист, которого мы, к сожалению, пару недель назад потеряли — он улетел в Канаду на постоянное жительство. Но у нас уже есть достойная замена в лице юного Альберта.

Наш перкуссионист, Альберт, остался, и он — украшение группы, я считаю. В январе мы взялись за работу, в процессе которой часть старых песен несколько поменялась в звучании. Хочется, чтобы в окончательном варианте песни осталось много меня, чтобы сильные изменения ее не постигли. Но каждый вносит свой штрих. Если заморочиться конкретно, чтобы в песне присутствовало много моего соло, то нужно делать все самому. Иногда так и получается, у меня есть записи и наработки. Но это в любом случае требует большого количества времени и работы.

— Значит, возможен вариант, при котором ты делаешь музыку сольно?

— Я и сейчас параллельно это делаю. Например, мы можем выложить материал, записанный совместно с ребятами, а потом я перезаписываю его по-своему — так, как я это вижу. И могу потом тоже выложить, никаких проблем с этим нет.

— В первый раз новым составом вы играли в «Соли». Причем играли так, что я в какой-то момент начала ждать слэм. Каково это, исполняя татарские песни, собрать один из самых модных баров?

— Представить слэм невозможно, потому что у нас 90% слушателей — девушки (смеется, — прим. Enter).

— Ну не знаю. Те парни, которые пришли, были очень активными.

— Там, по-моему, только два парня и было — мои друзья Табрис Яруллин и художник Радик Мусин, вот они зажигали.

— Это все происходило на твой день рождения. Были необычные подарки? Все-таки юбилей — 30 лет.

— Даже не помню. Но в тот же день приехал мой друг с университета, заехал рано утром и преподнес подарок, который сам сделал. Четыре кафельные плиты, которые он сложил и написал на них арабскими буквами фразу «Будь и сбудется». Это был первый подарок, я ближе всего его принял к сердцу, наверное, потому что он от друга. Он тоже был на концерте, но не скакал, а важно сидел за столом (смеется, — прим. Enter).

— У вас сменилась еще и концепция ведения инстаграма — он стал смешным. Кто в ответе за аккаунт?

— Я не знаю, сколько уже человек имеют от него пароль, где-то пятеро его знали, сейчас вроде три: наш менеджер Эндже, барабанщик Искандер и я. Но в основном последние видео я сам выкладывал. Сначала просил Эндже сделать пост: мне казалось, что я далек от этого всего, но потом потихоньку влился.

— Но личного аккаунта у тебя до сих пор нет?

— Да мне кажется, и этот выглядит как личный (смеется, — прим. Enter).

Клип казанской группы Gauga и уфимской Burelar на песню Bal, снятый на iPhone 8. Режиссеры: Александр Ширманов, Роман Колесов, 2018.

— Недавно под одной из фото появилась загадочная надпись про съемки в мелодраме «Дегустация женщины». О чем речь?

— А, это шутка. Искандер позвал нас на фотосессию — фотографировала его знакомая, ей хотелось нестандартного для нее портфолио. Я согласился помочь, и вот мы выложили некоторые фото из той серии. Мне показалось, они похожи на кадр из старого фильма 80-х годов, я придумал название. Многие подумали, что это правда.

— Еще вы с группой работаете над третьим альбомом. Каким он будет?

— Мы его пока обсуждаем. На днях на новой студии записывали лайв, снимали видео. Студия мне понравилась, проработали там с шести вечера до часу ночи. Записали пять песен и, наверное, выложим их в соцсетях. Но мы делали их со старым басистом, который уже в Канаде, чтобы сохранить это звучание на память. Песни войдут в альбом, но будут записаны заново с новым басистом. Планировалось, что летом мы сделаем альбом, а осенью он уже выйдет. Не удалось, к сожалению. Наверное, нужно дождаться подходящего времени, и все само получится.

— Ты говорил, что у тебя много старого материала. Он будет использован или в альбом попадут только новые песни?

— Нет, старые не хочется использовать. Их можно записать и показать когда-нибудь, но нет желания вставлять в предстоящий альбом. Хотя некоторые неплохо вписались бы.

— Планируете потом отправиться в тур с презентацией релиза?

— Да, в ноябре, уже не секрет, что мы играем сольный концерт в Уфе. Я рад этому событию и мне будет очень приятно выступить там еще раз, в крутом клубе MusicHall27. Достаточно важное выступление для нас. Со дня на день запустим афиши.

— У группы уже были выступления и в Уфе, и в Омске, и в Москве. Как вас принимали?

— В Москве приятно играть, потому что аудитория хорошо реагирует, чувствуются тепло и отдача. В Уфе тоже была классная атмосфера, но пришло поменьше народу. Играли три группы: мы, Радиф Кашапов и башкирская рок-группа «Бурелар» во главе с Ильшатом Абдуллиным. Везде есть и приятные стороны, и минусы. Порой, эти минусы не заметны.

— Ты рассказывал, что молодым артистам сложно пробиться в Татарстане без связей — тем не менее, у тебя, человека из маленького города в Башкортостане, это получилось.

— Я думаю, всем сложно и в любом городе свои трудности. Но для кого-то они, может, и не кажутся препятствиями и легко преодолимы. Я же приехал сюда не ради музыки, а по линии спорта, ради баскетбола. Но вышло все иначе. Мы собрали группу в 2013-м и все это выросло в то, что есть сегодня.

— Вам в свое время помог лейбл Yummy Music. Почему ваши пути разошлись?

— Да нет, пути не разошлись. Когда я пришел на лейбл в первый раз, директором был еще Ильдар Карим. Спустя пару лет он уехал в Москву и оставил вместо себя Ильяса Гафарова, который занял его должность. Дружелюбные отношения у нас сохранились и сейчас. Часто пересекаемся с Ильясом в нерабочее время обсудить планы и отдохнуть в товарищеской компании. Я всегда готов им помочь, а они мне, но когда ты подписант какого-то лейбла, то в один момент перестаешь работать и начинаешь ждать, что тебе будут помогать, подкинут что-то. То есть все время проходит в ожидании. Это терзало меня изнутри, поэтому я решил выйти из Yummy Music и взять все в свои руки. Решение оказалось отчасти действенным, но в любом случае мы сотрудничаем с лейблом. Например, организацией и рекламой концерта в «Соли» занимался именно он. С организацией концерта в Уфе они тоже помогают.

— Что изменилось после ухода с лейбла?

— Для группы ничего не поменялось, но изменилось мое внутреннее состояние. Я почувствовал себя свободнее, то есть понял, что многие вещи могу делать сам, не нужно ничего ждать, надо просто делать свою работу.

— Твои тексты, на мой взгляд, — это хорошие глубокие стихи. Многие музыканты выпускают свои сборники, Дельфин, например. У тебя была такая мысль?

— Для меня мои стихи и тексты песен сильно отличаются и разница между ними велика как при создании, так и в итоговом материале. Желание выпустить сборник было, но не как книгу со стихами, а как собрание песен с переводом. Когда пишешь стихи, преследуешь высокий стиль, поэтичности требует и фраза, и предложение в целом. Когда сочиняешь композиции, ищешь слово, подходящее под «ноту» или гармонию — чтобы они звучали параллельно и перетекали друг в друга в течение всей песни, для раскрытия характера слова, его лица, его веса в данном контексте. Стихотворение же — самостоятельное произведение и работает само на себя без помощи музыки.

— А ты сам анализировал, как меняются темы в твоих текстах песен и стихах со временем?

— Да. И возможно, в худшую сторону (смеется, — прим. Enter). Точнее не в ту, в какую мне хотелось бы. Я начинал с глобальных тем: вопросов жизни, ее восприятия, смерти — того, что волнует юношу. Теперь такие темы редкость: сажусь писать — не выходит, а сочинять через силу я не хочу. Если не получается, начинаю заниматься чем-то другим. На сегодня тексты в моих песнях стали проще, они приняли разговорный вид — просто монолог человека, который вышел на улицу и о чем-то говорит во дворе с товарищами. Но это искренне и соответствует времени.

— Мне кажется, в тех песнях, что ты делаешь сейчас, по-прежнему есть какая-то провокация: иногда это сексуальный подтекст в текстах или неоднозначный клип — на композицию «Бал», к примеру. Это выходит намеренно или получается само собой?

— Само собой. Когда я сажусь работать над песней, должна появиться подходящая фраза в процессе работы: я ее не обдумываю заранее, не подготавливаю. Просто она возникает, и я понимаю, что вот с этим можно поработать — в том числе, так было с песней «Бал» (в переводе с татарского «мед», — прим. Enter). Именно «Бал», «Аламам», «Ал иреннәр» — песни, которые и пишутся мной сегодня.

— Ты чувствуешь давление татарского консерватизма — не внутри группы, а снаружи?

— Я его на себе не ощущаю, может до меня некоторые высказывания просто не доходят. Бывало, люди говорили, что им не нравится относительно группы, но это было просто выражение антипатии или моментами симпатии. Я имею в виду мнение местных артистов о нас. У меня есть пара знакомых исполнителей татарской эстрады, которым импонирует наша музыка. Наверное, поэтому мы и общаемся, если было бы наоборот, вряд ли это было бы возможно.

— То есть артисты татарской альтернативной сцены и татарской эстрады могут вообще не пересекаться, даже работая в рамках одной индустрии?

— А мы и не пересекаемся, у нас все фестивали и концерты проходят там, где эстрадой и не пахнет. Ее представители в этих местах не бывают и, возможно, даже не знают о них.

— Тебе самому нравится татарская эстрада?

— Я могу сказать, что люблю татарскую музыку, если она сделана хорошо. Слушаю то, что мне по душе, но кого-то конкретного выделить не могу. По большей части речь о народной музыке, именно в этих песнях я вижу личность, независимо от того, кто их исполняет: Рафаэль Ильясов, Габдулла Рахимкулов, Сара Садыкова, Фарида Кудашева. Их исполнение закрадывается в самое сердце — значит вот она, прекрасная работа. Сами песни очень сильны. Грешно татарину не поддаться всему этому внутри себя.

— На Tat Cult выступали татарские зарубежные коллективы и исполнители: Зуля Камалова, Başkarma. Чем они отличаются от наших, местных, по твоему мнению?

— Мне понравилось звучание Зули Камаловой, в этот раз оно было достаточно оригинальным — задействовали своеобразные инструменты. Başkarma тоже звучали очень современно и актуально, несмотря на то, что их песням больше 30 лет. Все остальные, в том числе мы, играли по стандарту. После фестиваля мы с Денизом (создатель финско-татарской группы Başkarma, — прим. Enter) и Умидом (участник финско-татарской группы The Sounds of Tsingiskhan, — прим. Enter) поиграли у нас на студии пару часов, затем посидели в баре и я провел их по Казани. Дениз Бадретдин планирует вернуться сюда в декабре или январе и предлагает сделать совместный проект с нами и еще парой ребят. Умид — приятный по общению парень, хороший гитарист. Ему осталось год доучиться в Финляндии, но у него есть вариант продолжить учебу здесь, в Казани. Он поделился своим желанием это сделать, и я с радостью предложил ему помощь.

— Недавно мы как раз общались с Денизом Бадретдином, который говорил о том, что рок — музыка протеста. Ты с этим согласен?

— Если говорить о музыке, которую делаю я, то осознанно протест, конечно же, я не вкладываю. Но в песнях нашего направления я приветствую наличие мужского характера, дерзость. Наверное, это можно назвать в каком-то смысле протестом.

— А что вызывает у тебя негодование?

— Фальшь и несправедливость, я с трудом могу это принять. Как это перевести на работу… Что-то накапливается внутри — негодование или сочетание всех чувств, эмоций и переживаний, которые усваиваются в процессе жизни и оставляют след. Они-то и находят отражение в музыке. Я анализировал свои старые песни и заметил, что все происходит именно так — накопленное во мне выходит наружу через них.

Но в последнее время это бывает редко. Наверное, есть две причины. Во-первых, сейчас я значительно меньше работаю, к сожалению, и мне такой расклад не нравится. Либо приходится где-то играть, что-то записывать, либо еще чем-то заниматься, только не сидеть и не работать над материалом. А во-вторых, осталось мало вещей, которые вызывают у меня эмоции. Это досадно, но как будто бы я много к чему испытываю равнодушие.

— Ты однажды назвал себя малоэмоциональным человеком, сильные эмоции у которого вызывают только баскетбол и музыка.

— Да, и это сохранилось до сих пор.

— Если музыка помогает выражать эмоции, то кажется, российские исполнители сейчас активно этим пользуются. Как ты относишься к тому, что творчество бывает еще и инструментом для выражения гражданской позиции?

— Это радует. Многие из музыкантов говорят толковые вещи, не столь важно каким языком и какими словами, но ведь молодежь к ним прислушивается — все на благо. Например, Макс Корж.

— Вообще за ситуацией в Москве и в стране в целом следишь?

— Я человек аполитичный, начнем с этого. Это не то, чем можно гордиться, но такова правда. За происходящим слежу, конечно же, с позиции гражданина страны. За новостями слежу из телеграм-каналов. Спасибо за это Дурову.

— Раньше ты много времени посвящал баскетболу и в те же годы слушал афроамериканский рэп. В России рэп сейчас стал, кажется, самым популярным жанром. Например, появилась целая плеяда уфимских рэперов, а ведь Уфа считалась рок-столицей. Как ты к этому относишься?

— В Уфе много хороших, решительных и везучих музыкантов — может, это ответ. Когда был популярен рок, они играли его, а теперь время рэпа и они делают рэп, причем очень толково, успешно. В Уфе даже на улице заметны неформалы, по внешности которых видно — они в тренде, чувствуют музыку и понимают, что именно модно и как все это живет среди людей.

— А тебе самому интересен русский рэп?

— Я, конечно, прослушивал современных рэперов, мне было интересно, и сейчас продолжаю временами слушать; много чего мне нравится, но это не моя музыка.

— На тебе до сих пор наушники. Что слушал, когда шел сюда?