Автор: Алсу Гусманова

В рубрике «Любимое место» Enter пишет о горожанах и важных для них точках на гастрономической карте Казани. Сооснователь проекта «Изолента» Динара Валеева рассказала о своем отношении к чопорным официантам, дружелюбном сервисе и месте, куда стоит пойти даже с температурой под сорок.

Излишняя галантность официантов и плюсы острой кухни

Я предпочитаю не тратить много денег в заведениях, поэтому мне нравится готовить дома. А если прихожу в кафе, заказываю то, что сама не смогла бы или не стала готовить. Обычно это какое-то острое блюдо из паназиатской кухни, например, воки или том-ям: меня привлекает острая пища, морепродукты, кисло-сладкие соусы. Дома без соевого соуса не могу обходиться вообще.

К приему пищи я отношусь достаточно легкомысленно. Сейчас, когда все пропагандируют правильное питание и выбирают «это я буду есть, а это нет», я чувствую себя немного варваркой (смеется, — прим. Enter). Могу питаться чем угодно, как угодно и где угодно! При этом я очень быстро ем. Когда рядом со мной обедают люди, мне кажется, что они чувствуют себя неловко. Мы с парнем заказываем одинаковые порции, а я съедаю свою в три раза быстрее. Пару раз мы даже соревновались на скорость, я всегда выигрывала.

Мне нравится, когда в общепите к тебе относятся как к другу, который пришел в гости. Я чувствую себя неловко из-за чрезмерно галантного официанта — начинаю ерзать на месте. Он же человек и не должен быть обслугой. Я сама давным-давно работала в кафе «Питер», когда оно было местом силы казанского андеграунда. Они тогда только начинали и там устраивались классные концерты. Занимала должность официант-бармен-кассир — такая негласная позиция, что-то вроде управляющей баром. У меня были развязаны руки: если кто-то грубит или не трезв, то его можно было спокойно слать куда подальше. Со всеми гостями я общалась как со старыми друзьями: «Привет! Давай я тебе расскажу что у нас есть. Что тебе нравится? Можем поболтать, если хочешь». Такой подход мне близок, а, следовательно, в заведениях с такой атмосферой мне комфортнее всего. За похожее отношение к гостям я люблю «Соль».

WOK&GO

Адрес:

ул. Астрономическая, 13

Режим работы:

• Понедельник — Пятница 10:00-00:00

• Суббота — Воскресенье 12:00-00:00

Культ вок-лапши и место для размышлений

Я начала ходить в Wok&Go в 2012 году: раньше здесь показывали мультики по телеканалу 2×2, а я ела вок и смотрела их. Еще в то время меня часто преследовали мысли, что я иду куда-то не туда и нахожусь не на своем месте. Помню, усаживалась на стул и размышляла о том, куда мне податься и где моя дорога. Так что это место связано для меня с личной историей.

На мой взгляд, здесь самый вкусный вок. Не могу сказать, что перепробовала все-все воки в Казани, но я люблю это блюдо и заказываю его в разных местах довольно часто. Даже в кафе с паназиатской кухней OmNomNom вок проигрывает местному (смеется, — прим. Enter). За последние шесть лет я почти не экспериментировала с заказом. Несколько лет подряд ела вок «Огненный цыпленок» — его заказал парень, который привел меня в это заведение в первый раз. Странно, что у меня до сих пор нет язвы, потому что я целыми днями ела острую лапшу и запивала ее холодным пивом (смеется, — прим. Enter). Потом перешла на классические воки: с курицей, свининой или говядиной. Еще здесь обалденные овощи: стручковая фасоль и морковка — я бы только их и ела, если б была возможность заказать целую тарелку.

Вообще, если честно, я давно здесь не была. За это время успели поменяться меню и дизайн. В последний раз заглядывала в Wok&Go в марте, когда мы с «Изолентой» устраивали первую вечеринку. У меня была температура под сорок, но я не могла пропустить мероприятие. Перед вечеринкой оставалось немного времени, мы занимались последними приготовлениями, а мне сильно хотелось есть. Ребята говорили: «Ты же с температурой, сходи куда-нибудь поблизости. В пиццерию через дорогу, например». А я заявила, что хочу свой любимый вок и с температурой под сорок потащилась от «Смены» сюда. Зато потом вернулась сытая и довольная (смеется, — прим. Enter).

заказ динары:

• Вок «Огненный цыпленок» — 199 ₽

• Имбирно-лимонный чай — 54 ₽

Еще три любимых места Динары

«Добрая столовая» на Яхина

Во времена студенчества у меня было много денег — платили большую стипендию. Мои ровесники ели в «Доброй столовой», а я — в Wok&Go. Даже немного презирала их выбор: «Кто там ест вообще? Я не буду! Всю жизнь ела домашнюю еду, так что сейчас разноображу свой рацион». А уже после студенчества я обеднела. И друзья как-то повели меня в «Добрую столовую» со словами: «Надо же где-то есть», — и меня втянуло. Вообще, во времена студенчества все ходили в столовую, которая находится на Баумана. А там все плохо, причем до сих пор. В филиале напротив вокзала, как ни парадоксально, наоборот классно. Особенно мне нравится выпечка — может, из-за влияния татарской крови. Пироги, эчпочмак, элешик. Еще там потрясающие супы: советую попробовать овощной с грибами за 18 рублей или картофельное пюре. А еще обожаю их компот!

Кафе вьетнамской кухни «Фошная»

Тут сказывается моя любовь к острой пище. В этом месте я впервые попробовала фо и влюбилась в него. Мне нравится, что в «Фошной» можно самостоятельно добавлять лук — я накладываю его по полтарелки. Еще люблю атмосферу заведения: к ним приходишь как к давним знакомым и чувствуешь себя комфортно. К тому же они часто привозят разные сладости. Например, кокосово-мятные ириски, которые намертво склеивают зубы, но такие вкусные! Когда появляются в продаже, всегда ими отовариваюсь.

Кафе «Кишмиш» на Мусина

Это кафе преследовало меня всю жизнь, хотя я ни разу там не была до недавнего времени. Раньше я жила рядом с Московским рынком, неподалеку от которого находился «Кишмиш»: мне часто приходилось о нем слышать, но не доводилось побывать. Потом я переехала в центр и рядом тоже работал один из филиалов, но и туда мне никак не удавалось зайти. А когда начала заниматься «Изолентой», мне нужно было написать анонс про один музыкальный релиз. Вышла на связь с этим парнем, мы подружились и я узнала, что он ест только в «Кишмише» на Мусина. Ко всему прочему я начала встречаться с молодым человеком, который тоже любит это кафе — благодаря ему я сюда наконец попала. Меня покорил тот факт, что в меню есть «Крошка-картошка». В детстве мне ее покупала бабушка, поэтому с этим блюдом связаны теплые воспоминания. Так я и влюбилась в «Кишмиш» (смеется, — прим. Enter).

Фото: Анастасия Шаронова

Большинство коренных горожан представления о селах черпают из татарских клипов: травяной чай (конечно же, с молоком) в самоваре, приветливые бабушки в платках, свежеиспеченная губадия на столе, ухоженные деревянные домики и веселые жители, которые играют на баяне прямо на улицах. Если в богатых деревнях, расположенных вблизи благ цивилизации, подобные элементы действительно имеются, то в более отдаленных — картина совсем иная.

Редакция Enter выбрала на карте Большие Буртасы, которые являются образцом многочисленных полузаброшенных татарских сел, и отправилась туда на выходные. Рассказываем, как урбанизация отразилась на местных жителях, сколько в селе детей и что буртасинцы думают о будущем национальной культуры.

Анастасия Шаронова, фотограф Enter

Куры на дорогах и беженцы с Волги

О том, что село когда-то занимало довольно большую территорию, почти ничего не напоминает. По дороге бегают пестрые куры и вальяжно ходят гуси. Шум проезжающих машин тишину нарушает редко. Вперемешку с домами, на которых почти нет традиционных татарских украшений (орнамента и узоров), — пустые пространства. Там, где сейчас простирается поле или лежат доски, сквозь которые пробивается желтеющая трава, много лет назад было жилье. Воспоминания о нем частично сохранились — на короткой улице (в Больших Буртасах таких две или три) в одном положении замерли покосившиеся ворота без забора: к дому они не ведут — от него ничего не осталось. А иногда пустоту между домами заполняют здания-призраки: они есть — деревянные, ветхие, сохранившие стены и полуобвалившуюся крышу, — но забредают внутрь только местные собаки.

«Здесь была улица, по бокам от которой стояло полно зданий. Не встречалось столько открытого места. Деревня тогда была большой, но затем люди стали уезжать. Жители покидали село каждый год — так, остались одни старики. Да и работы нет, а молодежь трудиться не хочет и свою жизнь с этим краем не связывает. Никто не рожает, людей все меньше и меньше», — об этом местные жители говорят почти без грусти — смирились.

Кажется, что разрушенные дома, вплотную обступившие село, уже никто не замечает — дело привычки.

Если верить историческим справкам, так было не всегда. Село на карте образовалось еще в период Казанского ханства. Его, как и соседнюю деревню Малые Буртасы (10-15 минут пешком), основали беженцы из татарских деревень. Так они спасались от крещения, которое вместе с собой принесли войска Ивана Грозного.

В XVIII и начале XIX века Большие Буртасы выглядели иначе: местная ветряная мельница молола муку, дети ходили в школу, которая располагалась на территории села, население исправно посещало мечеть, а три лавки бойко торговали съестным и разной мелочевкой. В 1931 году здесь был основан колхоз, а местная мечеть закрылась. Сейчас помолиться жители ходят в Малые Буртасы. Однако сделать это можно только по пятницам, когда из соседней деревни приезжает мулла. В остальное время мечеть заперта.

Дома-призраки и сельская жизнь

Для городского жителя в Больших Буртасах непривычно тихо. Иногда кажется, что все вокруг — декорация к очередной части «Обители зла»: повсюду разруха и тишина. Буртасинцы помоложе на работе, постарше — на придомовых скамейках. Паркуем машину в конце самой длинной улицы протяженностью около 12 метров — на шум мотора выходит местный житель: спортивные треники, ботинки и кепка. На вид лет сорока пяти.

Опережая вопросы поясняем:

— Журналисты из Казани, пишем о вашем селе.

— Почему о нашем?, — удивляется. В голосе явно слышится недоверие.

Рассказываем подробно — хочется понравиться. Осторожно включаем диктофон, но в ответ — покачивание головы — разговор не под запись. Мужчина прислоняется к машине и выслушивает, время от времени прищуриваясь, будто до конца не верит. Но потом охотно делится информацией: магазина нет, школы нет, мечеть в соседней деревне. Показывает направление. Сам, говорит, работает в Казани, а живет здесь. Просим поснимать в доме, сначала отказывает:

— Мама и жена болеют, лежат с температурой, не могу вас впустить.

Сочувствуем и собираемся уходить. Пора пройтись по селу. Вслед несется:

— Да вы потом все-таки заглядывайте, устанете же — чаем угощу.

Переглядываемся и улыбаемся. Благодарим.

Наше появление в селе ажиотажа не вызывает. Буртасинцы поглядывают, но больше не подходят, вопросы никто не задает. Бредем по главной улице: взгляду просторно — везде открытые пространства. Там, где когда-то были дома. Ищем зеленую постройку на развилке, в которой живет Фаргад бабай — местный старожил, знающий об этих краях почти все. По пути встречаем бабушек: длинные платья и пестрые платки, которые носят только в деревнях. Жмурятся от солнца и о чем-то оживленно переговариваются. При нашем приближении замолкают, при виде камеры машут руками — мол, не стоит нас, старых, снимать. Щелкаем кошку — они здесь повсюду, но немного диковатые: так сразу на руки не пойдут. Расспрашиваем жительниц о жизни в Буртасах, отвечают, но кратко — любопытные девушки в джинсовке и ярко-красной футболке доверия не вызывают.

Фаргад бабая находим на скамье перед домом: кепка залихватски надвинута на голову, в руках трость. Но дед приветливый, подвижный, видно, что в беседе не откажет. Подходим и докладываем: кто такие, откуда и зачем. Он же кивает, слушает, на диктофон в руке реагирует спокойно.

— Нәрсә сөйләргә? — интересуется («Что рассказать?» в пер. с татарского).

— Сезнең турында. Сез монда ничә яшь яшисез? («О себе. Сколько вы здесь живете?»).

Фаргад устраивается поудобнее, постукивает пальцами по трости, потом смеется и на русском отвечает:

— Появился я здесь в 47-м — родился в Больших Буртасах. Учился в местной школе, когда она еще была: закрылась лет десять назад. При местном колхозе еще ребенком пас скот. Даже хотели сделать меня пастухом, но я поехал учиться в Казань, — даты и годы Фаргад помнит хорошо, будто только вчера 16-летним мальчишкой отправился искать счастья в местной столице.

В Казани учился на строительной специальности с корочкой профтех училища. Каменщиком в большом городе Фаргад проработал недолго — всего год. В 1961-м умер отец, и дом Гафиатуллиных мог бы так же, как и остальные, прийти в запустение и обветшать. Чтобы этого не случилось, он вернулся в родное село. Выучился на тракториста, был и механизатором и строителем. В жены взял девушку из соседней деревни. Единственная дочь в родных краях бывает редко — у них там своя жизнь, говорит, и ненадолго задумывается. С этим тоже пришлось смириться.

К себе домой приглашает без опаски: снаружи постройка выглядит опрятно и весело. Редкость для этих мест. Чтобы попасть внутрь, нужно пройти через небольшой пристрой: лает собака, повсюду растения в горшках. В доме по-деревенски уютно, чисто и просторно. Деревянные стены и полы, плетеные накидки на стульях. На почетном месте телевизор — на экране комик на татарском шутит про татарскую деревню. Перед затвором фотоаппарата Фаргад не робеет и признается, что как раз побрился с утра, смеется, что готовился. На вопрос о возрасте отвечает уклончиво — не меньше семидесяти. В три раза больше, замечает, чем местных жителей.

Визит в соседнюю деревню и ужин в столовой механизаторов

Выходим из дома и оглядываемся — на улицах пусто, поговорить не с кем. Идем в сторону соседней деревни Малые Буртасы. Дорога асфальтированная, но спросом не пользуется. На въезде в деревню — сюрреализм: сероватая потрепанная конюшня с большой вывеской над входом. Форма здания давно не прямоугольная: постройка кренится на левый бок, подбоченилась. Прямо напротив целый и невредимый коровник. Коровы здесь вообще в почете — они население и кормят. Основная деятельность села — молокопроизводство. Буртасинское молоко затем отправляется по разным регионам. Буренки за деревянным забором: тянем к ним руки, сначала пугаются, изучают, принюхиваются. Осторожно подкрадываются и трогают пальцы носом — мокро и прохладно. С ними общий язык найден, а вот познакомиться с фермерами не получается. Коровы самодостаточно прогуливаются по загону, людей не видно.

Первый местный житель встречается на середине главной деревенской улицы. Кепка, рубашка и большие сапоги — стиль здесь распространенный. Смущенно улыбается, оглядывает, но спешит пройти мимо: бочком-бочком. Ответы односложные, голос тихий. Светская беседа не удается, мы торопимся дальше. Впереди большой дом, по-татарски нарядный, в узорах. Нас с порога встречает бабушка, выслушивает и представляется:

— Рушания апа, — местные церемоний не любят.

С ней рядом постукивает палкой по земле сухопарый дед в колоритном костюме и тюбетейке — Фатих бабай. Говорит мало, строго оглядывает приезжих. Начинаем беседовать по-татарски. Он смягчается.

— У меня здесь сын живет, но только летом. Ближе к осени они с семьей они перебираются обратно в город, как и большинство здешних. Поэтому в это время года дома пустеют, людей мало, — непонятно, огорчается Рушания апа или нет.

Но деревня все равно крупнее села раза в три. Здесь и мечеть есть, в самом конце улицы. Только попасть в нее не удается: на калитке замок, а вокруг забор. Мулла вернется в пятницу, приедет из соседней деревни.

— Много народу приходит почитать намаз?

Рушания апа только вздыхает:

— Одни бабаи и ходят.

Фатих неодобрительно молчит, стучит палкой чаще и громче. Он ни один намаз не пропускает.

Когда снова выходим на дорогу по пути к Большим Буртасам, рядом тормозит большая белая машина: за рулем крупный мужчина в ветровке и, по местной традиции, кепке. Вглядывается в наши уставшие лица и предлагает отвезти в агропарк рядом с деревней. Говорит, что там нас покормят в столовой механизаторов. Сил отказываться нет — садимся в иномарку.

В вытянутой постройке, чем-то похожей по форме на коровник, приветливая женщина накладывает макароны с говядиной и печенью. Чай полагается подслащенный, в граненом стакане.

— Күбрәк сал, — наставляет ее наш проводник («Побольше накладывай»).

Порции и правда большие. Поблагодарив, садимся за стол и слушаем рассказ о селе: 21 местный житель здесь и 58 в Малых Буртасах. Население в основном работает на ферме и в агропарке. Много приезжих механизаторов, своих работников не хватает. Мужчина ненадолго замолкает, а потом встает:

— Не буду вас смущать, кушайте.

После ужина подходим к работнице, интересуемся, кто нас привез. Женщина разводит руками:

— Как! Так это председатель! Ислам Шагиев.

Смущенно молчим.

Заброшенная школа и падающие кирпичи

Чуть дальше от дома Фаргада еще одна заброшка. Поднимаемся чуть выше по склону, где обветшавшие строения выстроятся в ряд. Самое последнее — двухэтажная каменная школа. Если не подходить близко, то кажется, что она все еще исполняет свое предназначение: учить. На входе два потрепанных флага — российский и татарстанский триколоры. Но дверь заперта, а сквозь грязные окна видны сваленные по углам доски и пыль, осевшая на подоконнике. По периметру вокруг здания еще несколько завалившихся на бок построек: баня и деревянный туалет. На крышу школы ведет железная лестница, сверху плотно прилегающая к стене. Взбираться по ней рискованно — сверху летят кирпичи — здание постепенно рушится. Рискуем и поднимаемся. Вид не особенно впечатляет, зато приятно — не испугались.

Школьники из Больших и Малых Буртасов ездят учиться в соседнюю деревню. Двадцать минут на автобусе, обратно — чаще пешком. В селе только один учащийся. Восьмиклассник Ильназ после школы не бегает по полю с мячом — не с кем и некогда. Нужно привезти бидоны с парным молоком, а ближе к закату встретить коров и коз, вернувшихся домой после дневного выпаса. А потом и помочь с домашними делами — в хозяйстве они никогда не заканчиваются.

Знания о мире буртасинцы черпают из газет и журналов. Почта нашла свое место между зданиями, в которых уже давно затихла жизнь: по их стенам ползут вьюнки. Внутри почты — коридор с железными дверями по бокам. За одной из них — что-то вроде товарной лавки. На полках чай, печенье и канцтовары, на полу — мешки с периодикой. Почтальон все сортирует, а затем разносит по домам села и деревни.

— В каждом доме что-то да выписывают. А что тут еще делать? — говорит.

Разговаривает вполоборота: нужно спешить, чтобы поскорее раздать газеты и журналы. Их здесь очень ждут.

Алсу Гусманова, журналист Enter

Буртасы на закате и будущее татарской культуры

Ближе к вечеру Фаргад бабая на скамье перед домом уже нет: пора пить чай и готовиться ко сну. Ложатся в селах рано — много сделано за день, пора и отдохнуть. На улицах почти не слышны голоса. А если прислушаться — говорят только на татарском. Вспоминаем, рассказ Фаргада о том, как он в Казани учился русскому языку. Огорчался, когда мамы с колясками на казанских проспектах говорили не «улым», а «сынок», не «кызым», а «дочка». А сейчас, — тут он махнул рукой, — и того хуже: нет стремления к родному языку.

«С детьми надо до семи лет хотя бы на татарском разговаривать. На каком языке дома говоришь — на том дети говорят на улицах. Если молодежь родную речь не знает, то что тогда с татарами станет?», — рассуждал.

Будущее своего села Фаргад в этом и видит: в уважении к традициям, в интересе к языку. На вопрос про будущее татарской культуры ответить не успел — мимо проходил единственный мальчик в селе. Помахал рукой и со всеми поздоровался. На татарском.

Уезжаем из Больших Буртасов на закате. Небо из бирюзового превращается в малиновое, пахнет костром — кто-то жжет траву. Чуть поодаль оборачиваемся: издали село кажется очень маленьким, будто может поместиться на ладони. Первые километры по-прежнему тихо, только иногда мычат коровы, возвращаются в стойло. Попадаем на трассу, оглушенную привычным шумом: гудят моторы, повизгивают шины. Значит, город совсем близко.

Фото: Анастасия Шаронова

Продолжаем рассказывать о том, как живут татары и татарские диаспоры за границей. В новом выпуске Enter поговорил с жителями Москвы, Франции и Канады и узнал, по улицам каких городов татары проходят маршем в национальных костюмах и как сохранить традиции вдали от родины.

Франция

Наиля Матон, домохозяйка

В 2015 году я вышла замуж за француза и переехала из своего родного города на юго-востоке Татарстана в Лагорс — коммуну во Франции. Она находится в регионе Рона — Альпы. Связь с близкими держу через интернет, а еще ищу здесь татар. Общалась с одной татаркой до переезда, но затем мы потеряли с ней контакты. Из знакомых: дядя подруги с женой, но они живут в двух с половиной часах езды от нас. К тому же они в возрасте, поэтому им с нами не очень интересно. А иногда просто хочется поговорить на татарском языке, услышать родную речь. Тем не менее, скучать не приходится — дети маленькие, поэтому все время уделяю им. Уже два года порываюсь отправиться на местный Сабантуй, но пока не решаюсь из-за малышей. Зато иногда пеку что-нибудь вкусное на татарские праздники и за столом торжественно объявляю о них мужу.

Мне кажется, сохранить в себе культурный код вне зависимости от того, где находишься — вполне возможно. Все связано желанием самого человека. Я, например, слушаю «Татар радиосы», ставлю детям мультфильмы и сказки на татарском, часто практикую язык в разговорах с эбикой по телефону. А чтобы сыновья с детства учили татарский — некоторые фразы проговариваю сразу на двух языках.

О татарах во Франции почти не знают: зачастую путают Татарстан с Казахстаном. Но ситуация немного изменилась после Чемпионата мира по футболу. Надеюсь, татарская культура будет развиваться, потому что, согласно статистике, маленькие чернявенькие группы народов очень живучи (смеется, — прим. Enter).

В Советский период иммиграция татар во Францию была незначительной. Из известных можно отметить следующих: Гарун Тазиев — бельгийский и французский геолог и вулканолог и Рудольф Нуриев — балетмейстер. Точное число представителей татарского народа, оставшихся во Франции после отъезда из СССР, неизвестно. После распада Советского Союза замужество стало основной причиной переезда россиян на постоянное место жительства во Францию, на втором месте — учеба, а на третьем — работа. Большинство татар, которые выбрали эту страну для жизни, заняты здесь в сфере услуг, туризма и строительстве.

В настоящее время наша организация — Ассоциация татар Франции Maison France-Tatarstan занимается поддержкой татарской культуры и языка. Мы собираем татар на вечера: чаепития, встречи с гостями, организуем праздники вроде Сабантуя и памятные мероприятия. Это может быть день рождения значимых татарских деятелей: Рудольфа Нуриева, к примеру. Но, к сожалению, такие события все-таки бывают редко и гостей приходит немного.

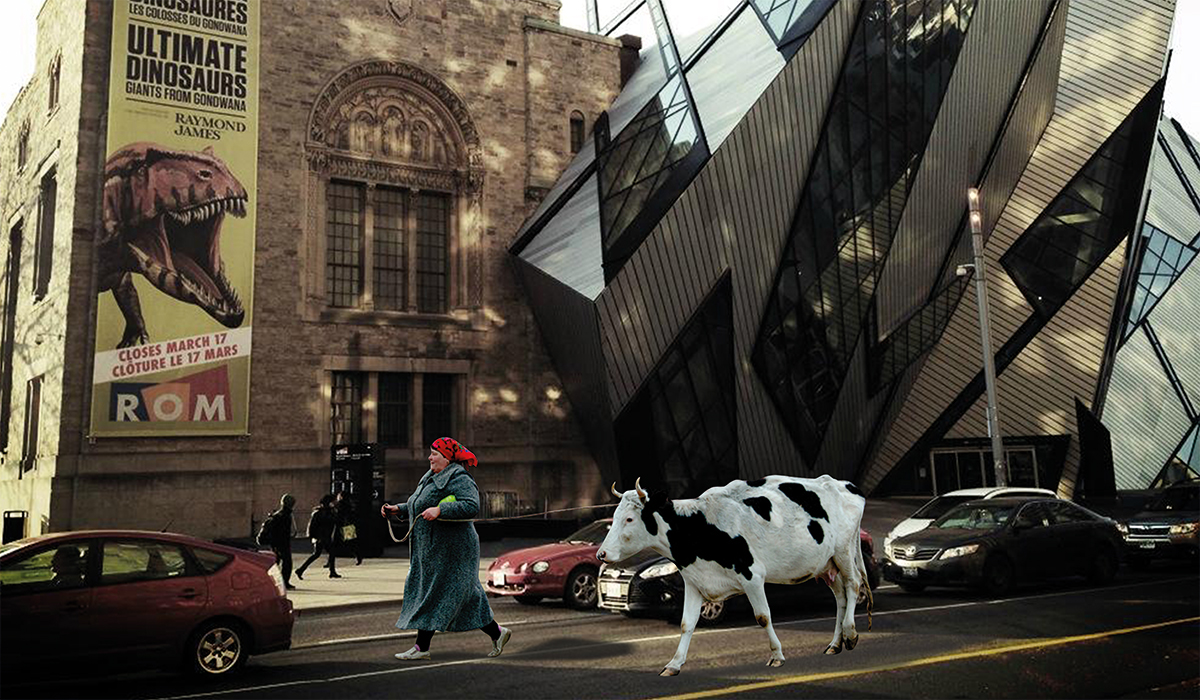

Канада

Лейсан Харисова, бизнесмен

Мой будущий муж поехал за невестой в Уфу, а в итоге нашел меня: так я переехала в Канаду. Сейчас связь с близкими поддерживаю настолько, насколько это возможно. Стараемся приезжать на родину каждый год. Моя любовь к своим истории, языку и культуре была всегда со мной: она впитана с молоком матери. Поэтому ни место жительства, ни условия жизни не влияют на мое самосознание. Я даже с собой в Канаду привезла свое татарское приданое. С мужем и детьми мы свободно общаемся на татарском языке. Нам не сложно соблюдать все традиции, так как они связаны с религией. С местными татарами тоже общаемся — в основном, с теми, кто также исповедует ислам. Однако мне, как маме-педагогу, хочется, чтобы было больше детских книг на татарском.

Для того, чтобы сохранить свою культуру, человек должен понять, для чего ему это нужно. А остальное — дело техники. Сейчас существует неимоверное количество возможностей быть тем, кем ты хочешь — знать любой язык и изучить любую культуру. Наши дети рождены не в Татарстане и никогда там не были. Но свободно говорят на татарском и даже сочиняют на нем сказки. Если такое возможно с теми, кто рос за границей — значит возможно все. Думаю, большинство татар, живущих за рубежом, просто не понимают до конца, зачем им сохранять идентичность.

Дети моих нетатарских друзей в Канаде обращаются ко мне «апа». В целом, образованный народ знает, что в России есть и другие национальности, кроме русской. Персы удивляются, когда я им перечисляю дни и недели на татарском языке, арабы поражаются, если я называю заимствованные у них слова, а турки прислушиваются: «Вроде очень похоже на турецкий». Относятся здесь ко всем хорошо: национальность — не показатель для местных.

У татар все будет хорошо, если они улучшат свои отношения со Всевышним. Здесь, на чужбине, особенно видно на примере других народов — нация жива, пока в ней есть здоровые отношения с Творцом. Иначе мы растворимся в погоне за платежами налогов. Кто-то умный сказал, что «народ начинает кричать и вопить о своей национальности, когда нация начинает исчезать». Поэтому мы должны спросить себя: «Что мы делаем не так?»

Наша организация называется «Ассоциация Татар Монреаля» (Montreal Tatar Association): в ней состоит порядка 80 человек. Они регулярно платят членские взносы и участвуют в жизни движения. Всего в Монреале проживает около 150 татар, которые время от времени собираются вместе на массовых татарских мероприятиях: Сабантуй, праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, встреча Нового года. Так у них есть возможность пообщаться с другими, послушать татарскую речь.

Кроме того, у нас проходят не совсем обычные татарские события. Например, Татарский хоккейный матч в Северной Америке. Также в этом году в Монреале мы впервые поставили татарскую пьесу Галиаскара Камала «Беренче театр». Зрители очень тепло приняли постановку. В прошлом году один из наших активистов — спортивный директор Эрнест Валеев был одним из организаторов визита детской хоккейной команды из академии «Ак Барса». Он предложил разместить ребят в канадских семьях, чтобы они чувствовали себя как дома. В 2017 году мы смогли организовать татарский лагерь «Сэлэт-Монреаль». В него вошли дети из США, Канады, Чехии и России. В сентябре будем участвовать в фестивале народов в Квебеке: там мы пройдем маршем по улицам города в национальных костюмах, а также будем исполнять татарские песни и танцы.

Некоторые татарские семьи в Канаде общаются на татарском дома. Впрочем, для полноценного сохранения языка этого недостаточно. Было бы очень кстати иметь возможность читать татарскую литературу на латинице, поскольку многие дети, выросшие за границей, не знают кириллицу. В течение 2016-2017-го моя супруга Алима организовывала курсы татарского для детей. Самое главное в том, что у людей действительно есть желание изучать свои язык и культуру. Хороший пример — татары первой волны иммиграции, которые поселились в Монреале в середине прошлого века. Все они свободно говорят на татарском, а их дети знают родной язык.

К татарам, как, впрочем, и к любым другим национальностям, меньшинствам, расам, религиям, здесь относятся одинаково. С детского сада прививают равноправие, толерантность и терпимость. Как мне кажется, сохранению нашей культуры за рубежом мешает ассимиляция и недостаток общения со сверстниками на родном языке, отсутствие образования на татарском. Не хватает татарского телевидения, в том числе детского — с качественным контентом и доступом онлайн. Есть и позитивные примеры: например, инициатива Рустама Минниханова пригласить татарских детей, проживающих за рубежом, в татарстанский лагерь «Сэлэт».

Для сохранения культурного кода татарам нужна государственность: чтобы тот федерализм, который присутствует в конституции России, также существовал де факто. Чтобы федеральный центр давал больше свобод и прав регионам и они могли преподавать свои государственные языки без ограничений. А дети могли бы сдавать ЕГЭ и прочие экзамены на родном языке. Нужно создать национальные школы и вузы, а также необходимы свободные СМИ, которые не боялись бы писать о насущных проблемах открыто. В мире много прекрасных примеров. В том же Квебеке государственный язык — французский. Он обязательный в школах; и более того — иммигранты обязаны учиться во французских школах. Делопроизводство и сайты организаций должны вестись на французском — созданы все условия для сохранения языка и культуры.

Как бы банально ни звучало, но чтобы сохранить свою культуру и идентичность, татары должны начать с себя: говорить на родном языке дома и с друзьями, читать татарскую литературу в оригинале, следить за последними трендами. Творческим коллективам не надо бояться экспериментировать и пробовать что-то новое. Я уверен, что это все в будущем принесет плоды. Например, постановка «Алиф». За исполнение танца в спектакле Нурбек Батулла получил премию «Золотая маска».

Татарские лидеры, правители и депутаты, наверное, должны больше думать о своем народе: чтобы личные интересы не брали верх над интересами избирателей. Я думаю, у татарского народа, культуры и языка прекрасное будущее. Все в этом мире циклично и за сложными периодами всегда приходит период процветания.

Москва

Эльнар Байназаров, корреспондент

История моих переездов объясняется простой центробежной силой: из маленькой деревни Сунарчи в Оренбургской области перетянуло в Альметьевск, оттуда — в Казань. Оплачивая коммуналку первой в жизни белой зарплатой, я уже думал, что навсегда. Но случилась Москва: поступил в магистратуру МГУ имени М.В. Ломоносова, чтобы изучать арабский язык, и остался. Сейчас я корреспондент газеты «Известия», пишу про Ближний Восток и размениваю третий (хоть и не верится) август в столице. Не считаю, что понимаю москвичей — они другие, и мы для них тоже. Две разные цивилизации: разные и в вере, и в безбожии. Это особенно остро чувствуется в каких-то бытовых тонкостях.

Раньше меня выводило из себя несколько снисходительное отношение москвичей ко всему татарскому. Хороший композитор, говорят они, слушая Яхина, но за этим «хороший» еще кроется «не такой хороший, как наши». Будто бы все татарское — какой-то младший брат всего русского. Московские друзья, пусть и в шутку, но часто сомневаются в моем русском: «мол, ты же “нерусский”, отсюда и ошибки в орфоэпии. Правильно ведь произносить дождь через “ж”, а не через “щ”». «Дождь» говорит и старшее поколение москвичей, я же — снисходительно-вежливо молчу. А они улыбаются в ответ, когда произношу через «щ».

Пока я встретил только одного москвича, который говорит «дощь» — долго просил его повторить. Оказалось, его род живет в столице с XII века, а целый район Москвы носит его фамилию. Настоящих москвичей и выдают такие мелочи вроде «щ». Но в целом, они светлые и открытые, как серванты с посудой. Про наличие второго дна дают понять сразу и больше не скрывают. Если кто-то нравится, могут взять за руку на улице — в Москве всем всегда все равно. Здесь каждый прохожий — только прохожий, он в первый и последний раз.

Связи поддерживаю с родителями и с очень узким кругом друзей, которые остались в Казани. При этом в «Известиях» за комментариями стараюсь звонить «своим» экспертам. Например, по всему, что касается Турции — Ильшату Саетову, научному сотруднику Института Востоковедения РАН. Недавно писал материал про ТюрКСОЙ и за комментарием обратился к Зиле Валеевой — экс-министру культуры республики. Это был очень теплый разговор. Татарские корни греют.

Из татарского не хватает Йолдыз [Миннуллина] (татарская поэтесса из Казани, — прим. Enter). Мне кажется, все мое настоящее и живое где-то рядом с ней, вокруг нее. Когда Томас Манн уезжал из нацистской Германии в США, он сказал: «Немецкая изящная словесность там, где я». Татарская словесность, все ее яремные вены там, где Йолдыз. С местными татарами не общаюсь, потому что в Москве они живут в еще большей спешке и суматохе, нежели сами москвичи. Хотя это семихолмие населяют такие потрясающие люди, как Ринат Мухамадиев — писатель, редактор газеты «Татарский мир» и Зульфия Раупова — гениальный композитор. Главные татарские фичи — гостеприимство и щедрость. Я завел свою традицию: покупаю русским друзьям эчпочмаки в местных «Бахетле». Жду пока они признаются, как им вкусно, и самодовольно потираю щеки (как парень из мема).

Нужно просто помнить, что ты — наследник крупнейшей империи в истории, на твоем языке говорили люди от Адриатики до Тундры (которая, кстати, от татарского слова «тундыра» — «морозит»). Ведь гораздо интереснее оставаться самим собой, нет? Об этом есть прекрасный рассказ Чимаманды Нгози Адичи «Организаторы брака». Там есть очень классная строчка про рис на кокосовом молоке, прочитайте! Из практических шагов: у меня на заставке телефона сейчас весенняя Казань с тюльпанами и «ВКонтакте» на татарском. Стандартно раз в неделю захожу в местный «Циферблат» на Тверской и пою песни из репертуара Венеры Ганиевой. Никто не хлопает — как я уже сказал, в Москве всем всегда все равно — но иногда просят спеть еще.

Наша организация «Штаб татар Москвы» создана 20 лет назад. Инициатором ее появления был первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Ахмеджанович Табеев. Движение называется штабом, потому что мы на военном положении: боремся против равнодушия и нигилизма. Идет война за сохранение татарской идентичности и понимания. Почему татары не дружат между собой? Почему не знакомятся с татарами, живущими с ними в одном подъезде? Мы ведь должны быть едины как монолит. С этой целью при штабе организованы собрания военных, врачей, предпринимателей и деятелей культуры. На сегодня организация объединяет более двух тысяч татар России, а также выходцев из Татарстана и Башкортостана.

Все наши мероприятия в основном нацелены на молодежную аудиторию. Проводим вечера, встречи, круглые столы, тренинги, лекции. Например, возродили в Москве татарскую традицию «Аулак өй» (обычай башкирской, татарской и удмуртской молодежи собираться для совместной работы и развлечений, — прим. Enter).

Я, в свою очередь, соблюдаю мусульманский пост во время месяца Рамадан. Мы даже впервые провели общие ифтары тюркских народов. Также организовываем просветительские акции «Первый намаз» для студентов. Не забываем и национальные праздники. Например, принимаем участие в мероприятиях, посвященных Наурузу. Особенно долгожданным праздником считается Сабантуй.

К татарам везде относятся с большим уважением. Я считаю, что татарин должен быть самым трудолюбивым. Если врач — самым лучшим, если военный — самым смелым, если таксист — самым честным. Потому что по их поведению судят про всех татар. Для меня Фикрят Табеев, Расим и Ренат Акчурины, Махмут Гереев, Ринат Мухамадиев, Роза Хабибуллина — примеры для подражания.

Главная проблема — разобщенность татар и отсутствие лидеров. Если молодые татары в «Штабе» общаются, знакомятся, создают семьи, разговаривают на родном языке, значит мы работаем и живем не зря. Но начинать надо с себя. Надо давать установку: завтра с утра с детьми общаюсь только на татарском. Вот тогда будет результат. Вообще, у меня есть одна идея — можно создать общежитие для татарских студентов. В последние годы заметно начала развиваться татарская культура в Москве. Очень часто проходят концерты, фестивали и конкурсы молодых исполнителей. Например, в начале апреля этого года впервые прошел большой концерт московских татарских певцов. Ведь этого нигде нет, кроме Казани и Уфы. Но, к сожалению, не хватает воскресных и частных татарских школ, детских садов и яслей.

Конечно, судьба татарского языка и культуры через 100 лет зависит от нас. Да и будущее татарской нации зависит от нашего упорства. Насколько эффективно мы будем работать для развития татарского языка и культуры — такой результат и получат наши потомки. Сегодня мы посадим дерево, а плоды соберут наши внуки. Ведь не зря говорят: «Татарин — это не тот, у кого предки татары, это тот, у кого внуки татары». Мы работаем для того, чтобы татары не оказались в Красной книге.

Изображения: Саша Спи

30 августа в Казани прошел первый фестиваль современной городской культуры и искусств TAT CULT FEST. Он собрал на площадках казанского Кремля представителей самых разных музыкальных жанров: от металла до джаза на татарском языке. Среди хедлайнеров события — исполнители из Австралии: обладательница множества международных наград Зуля Камалова и группа The Children of the Underground.

Enter поговорил с «певицей года-2001» Австралии, лучшим исполнителем в жанре «World music-2002» Зулей Камаловой о способах сохранить татарский язык, качестве национальной поп-эстрады и важности перемен в локальной музыке.

— Вопрос к вам, как к хедлайнеру TAT CULT FEST: по сути — это первый татарский фестиваль в таком формате, с привлечением в том числе и зарубежных исполнителей. Почему он появился только сейчас? Есть ли дефицит таких мероприятий?

— Полагаю, что просто всему свое время: должна была накопиться какая-то критическая масса. Я более-менее слежу за тем, что происходит в музыкальной сфере Татарстана и вижу, что появилось много новых групп. Кроме того, создаются разные театральные произведения. TAT CULT должен был пройти еще год назад, но тогда не успевали из-за сложного процесса подготовки. Наверно, оно и к лучшему, потому что он как раз своевременный.

Еще недавно Радиф Кашапов (разножанровый казанский музыкант, участник фестиваля, — прим. Enter) выложил в своих соцсетях список из ста лучших татарских песен: я очень многих для себя открыла. Новые музыканты появляются, и меня это радует. Сейчас же все постоянно жалуются на то, что кругом попса. Не знаю, насколько появление новых исполнителей превратится в мейнстрим: хочется надеяться, что процесс продолжится. Тогда у людей, скажем так, откроются уши. Вместо того, чтобы жаловаться: «Татарская музыка недостаточно хороша», они поймут, что варианты есть. Это хорошо — работа идет.

— Но все-таки подобный фестиваль пока единственный в Татарстане. Этого достаточно?

— Я надеюсь, что это дело будет продолжаться и ребята не перегорят, потому что они настоящие энтузиасты. Их даже поддержало правительство. У людей есть потребность в новизне. Главное, чтобы и публика при этом росла, потому что для многих формат до сих пор непривычен. Они думают: «Как так? Разве татарская культура может быть такой?». В то же время осознают, что развитие и движение необходимы.

— То есть, можно к одной из причин появления фестиваля TAT CULT отнести запрос людей на новую музыку, на современное татарское искусство?

— Очевидно, что да. Если говорить о татарской эстраде, которая очень популярна, то почему-то до недавнего времени, ее представители обходились стандартным набором средств и это было легко тиражировать. Теперь, мне кажется, и эстрада должна начать более серьезно к себе относиться. Я, конечно, понимаю, что от минусовок мы еще долго не уйдем, потому что возить с собой живых музыкантов не каждый может себе позволить. Их еще нужно где-то брать. Это все дорогостоящее мероприятие. Но вот возят же артисты поп-сцены с собой танцоров, причем всегда (смеется, — прим. Enter). У меня мама с папой — простые деревенские люди, пенсионеры. И вот мама мне говорит: «Почему ты всегда одна выступаешь? Где твои подтанцовки? Неинтересно же на одного человека смотреть весь вечер». А я ей напоминаю про живых музыкантов, которые выступают со мной на сцене.

То есть, нет такого осознания, что артисты, играющие живьем — тоже важно. Просто нет культуры пока, публика не научена. Люди привыкли к минусовкам — они же прекрасны, потому что с ними ничего не нужно придумывать. А тут — микс надо делать, аппаратуру выставлять и еще непонятно как все в итоге получится. Никто не хочет сложностей и это не так ценится, чтобы лишний раз заморачиваться. В этом заключается одна из причин стагнации эстрады — я так понимаю, хотя могу и ошибаться. Вроде бы и на телевидении начинают это осознавать. Пример попытки что-то изменить — фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле». Хотя его много критикуют, но надо всегда пытаться идти вперед.

— Ваш взгляд со стороны: есть ли какие-то изменения в целом в татарской культуре?

— Мне все равно трудно увидеть весь этот процесс целиком, потому что я связана в основном с альтернативной тусовкой: вижу в соцсетях, чем они занимаются. Трудно составить объективное мнение о положении дел в мейнстрим-культуре. Но вот по словам моего знакомого режиссера — появляются новые татарские фильмы, что-то происходит и в театральной среде. Понемногу процесс идет. Почему мейнстрим и попса всегда выстреливают? Потому что они многим нравятся: не из-за того, что их продукт сделан хорошо, просто это некий общий знаменатель самого низкого уровня, в котором все намного проще. А то, что требует размышлений и рефлексии, всегда сложнее — не всем хочется таких трудностей. Поэтому и альтернативное искусство никогда не станет массовым.

Вот меня иногда называют эстрадной певицей, особенно некоторые СМИ — это так странно. Да, я добилась какого-то там успеха, приехала выступить сюда, но моя музыка совершенно не форматна. Удивительно, что успех становится неким мерилом — если ты успешен, то значит представляешь эстрадных артистов. Но ведь много других жанров, и они не обязательно массовые. Например, классическая музыка. Ее тоже должно поддерживать государство, потому что она не окупаема ни в какой стране. Так же и с альтернативным жанром: его поддержка в первую очередь зависит от приоритетов Министерства культуры и других подобных организаций. Что и произошло в данном случае — я имею в виду TAT CULT— это приятно видеть.

— А что нужно сделать для того, чтобы артисты независимой сцены были так же популярны и узнаваемы, как исполнители эстрадной музыки?

— Даже не в том дело: не факт, что непопулярные жанры когда-нибудь станут популярными. Возможно, этого вообще никогда не произойдет. Но для того, чтобы экосистема была здоровой, в ней, как в лесу, должны присутствовать разные уровни. Иначе она будет похожа на посадку, на которой больше ничего не растет. Только так культура станет богатой. Бывают случаи, когда непопулярные жанры становятся более массовыми и доступными. Татарский же народ очень музыкальный: я думаю, они будут не против, если выбор стилей станет шире.

— Тогда каких татарских артистов, создающих разножанровую музыку, публике стоит услышать? Gauga, Juna, Mubai: кто нравится лично вам?

— Я сейчас не вспомню всех имен. Но определенно тех, кого вы перечислили. Много талантливых исполнителей было в лайнапе фестиваля. Например, Ислам Сатыров. Я его послушала и подумала: «Вау! Какая прелесть!». Он, правда, не местный. Тот же крымский татарин Энвер Измайлов — может это не совсем татарская музыка, но его творчество — очень высокий уровень мастерства. Он нашел свою нишу и иногда даже переосмысливает собственную музыку, играя ее в новом стиле: джаз, к примеру. Хотя он популярен как гитарный мастер. Я думаю, что его не так хорошо знают здесь, в Татарстане.

Почему бы людям не послушать, не вдохновиться тем, что можно делать и что-то необычное? Для этого нужно, конечно, много тренироваться. Меня сегодня спрашивали: «Вы ищите разные пути, то есть пытаетесь нащупать свой? На чем-то уже остановились?». Но так невозможно — я к чему-то тяготею, но всегда есть что-то новое, что может меня заинтересовать. Может быть такие поиски и не очень хороший маркетинговый ход: например, я придала одному из альбомов электронное звучание, а это оказалось не всем понятно. Но мне так захотелось. Я считаю, что чем больше разной и необычной музыки, тем лучше. В процессе то, что слабее звучит, будет отсеиваться, а что-то, наоборот, оставаться. Так и бывает.

Клип Зули Камаловой на песню «Очабыз» («Летим»), 2015 год. Режиссером выступил Ильшат Рахимбай, а в создании клипа принимали участие резиденты Yummy Music

— Что касается экспериментов: ваш клип на песню «Очабыз» сделан не по классическим канонам татарских клипов. Там нет колосящегося поля и деревни…

— Это все талантливый Ильшат Рахимбай (режиссер клипа, — прим. Enter). Помню нечеловеческие условия работы: была минусовая температура, но мы это сделали (смеется, — прим. Enter). Нужно, конечно, приложить усилия, чтобы такое снять. Но сейчас у вас стало много хороших видеографов и всяческих артистов.

— Вот это и удивляет. Талантливые режиссеры есть — тот же Ильшат Рахимбай, но формат татарских клипов почему-то не меняется. Почему так происходит?

— Я не так много клипов видела. Но думаю, что они делаются по принципу: чем проще, тем для народа лучше. Татарские артисты же постоянно выпускают новые песни и у них нет времени, чтобы заморачиваться на клипах, производить что-то необычное. Мне кажется, причина в этом. Я, например, редко делаю клипы на свои песни, потому что процесс дорогостоящий. Надо мне в следующий раз снять видео с колосящимся полем и березками (смеется, — прим. Enter).

— Потом буду всем говорить, что это была моя идея. Кстати, когда вы были в последний раз в Казани? Если не ошибаюсь, то около года назад?

— Да, но тогда я была в городе проездом — на творческой встрече. У нас проходил концерт в Узбекистане, и я решила заехать и в Казань.

— С тех пор у нас прошел Чемпионат мира по футболу, появились новые объекты. Казань, конечно, постоянно строится, но какие-то существенные изменения заметили?

— Город действительно постоянно строится, а я слишком часто тут бываю, чтобы подмечать все изменения. Я приезжала на Тысячелетие Казани, а потом в 2013-м с дочерью Зифой мы прожили здесь три месяца. Вот тогда метаморфозы были заметны. Обычно приезжаешь с концертом на пару дней и нет возможности побродить по всему городу. А в разных районах происходит много интересного и с каждым разом что-то добавляется: то набережную обустроят, то добавят новый архитектурный объект. Все выглядит здорово.

— Знаю, что когда вы жили в Казани, то любили гулять по парку «Черное озеро». Вам нравилось, что он выглядит немного дико, необустроенно. А сейчас там все изменилось.

— Я слышала, что снесли те страшные беседки. Когда мы с Зифой узнали об этом, она даже сказала, что в них был какой-то шарм (смеется, — прим. Enter).

— Во время интервью с основателем фестиваля «JAZZ в Кремле» Ольгой Скепнер, она сказала, что в среде исполнителей есть понятие «музыкальный язык». Вы знаете множество языков: какие из них к таковым относятся и входит ли в этот перечень татарский?

— Несомненно. Это слышно, когда поешь. Я, например, на татарском пою немного иначе: у меня такая тонкая манера пения на нем. Многое зависит и от исполняемого произведения, конечно. Мне кажется, у каждого языка своя музыкальность. Часто перевожу песню с одного языка на другой: иногда переведенная звучит даже лучше оригинала. У меня есть песня A Tale of Love and Death — она написана на английском, но я исполняю ее и на русском. Может быть переведу на татарский.

Язык — это целая история. Мы сейчас делаем проект с Йолдыз Миннуллиной (татарская поэтесса, — прим. Enter): пишу альбом, в основе которого ее стихи. У меня вообще всегда была дилемма — я живу за рубежом, а выросла в советское время, и эти три языка: русский, татарский, английский немного разрывают меня в разные стороны. Татарский — мой родной, он у меня в крови, но за границей он менее востребован. Поэтому я иногда чувствую себя так, будто разрываюсь на части.

Например, когда делала предыдущий альбом, все думала, на каком языке его записать. В итоге в него вошли песни на шести языках: добавились французский, португальский, немецкий. Мне нравится, как они звучат, поэтому я решила проблему таким необычным образом. Вопрос идентичности касается многих, особенно городских жителей с татарскими корнями. Они выросли в урбанистической среде и с татарским языком у них сложные отношения. Мне задают много вопросов про добровольное обучение татарскому в школах, но это все большая проблема: мне трудно отвечать, так как я здесь не живу. Вокруг этого вопроса — целая история. Но я считаю, что каждый язык — вселенная.

Как-то я увлеклась бразильской музыкой и решила выучить португальский, потому что хотела на нем петь: он очень мелодичный. Босановы на английском просто не зазвучат, их нужно исполнять на языке оригинала. Потом какое-то время я жила в Германии и пыталась выучить немецкий, но у меня никак не получалось. А когда мы вернулись домой, я пошла на курсы, потому что язык прикольный и интересный. Я поняла, что есть люди со склонностью к языкам и чем раньше выявить у ребенка такую предрасположенность, тем лучше. Я выросла, говоря и на русском и на татарском — это очень помогло в изучении остальных языков: мозг по-другому работает. В Бельгии и Голландии люди говорят на нескольких языках и им комфортно. Хотя по сути: кому нужен фламандский? Тем не менее, если ты там живешь, то значит это имеет смысл. Этот язык — очень важная часть бельгийской культуры. При том, что и страна по размерам маленькая. Так что, примеры существуют: нужно говорить на нескольких языках — это полезно и делает нас теми, кто мы есть.

— Раз вы уже затронули тему с ситуацией вокруг изучения татарского в школах — я понимаю, что со стороны сложно оценить происходящее, поэтому спрошу не о вашем мнении на этот счет. А о том, что нужно сделать для сохранения и развития языка?

— Его должна поддерживать культура. У многих с татарским сложилась определенная ассоциация: якобы это деревенский язык и его преподают в школах старыми методами. А еще ассоциируют с тюбетейками и эчпочмаками. То, что делаем мы, то, чем занимается Ильяс [Гафаров] (организатор фестиваля TAT CULT и основатель инди-лейбла Yummy Music, — прим. Enter) — попытка опровергнуть такой стереотип, доказать, что татарский — молодежный язык, на нем можно делать рэп и не только. Он должен быть современным и актуальным.

Пока у нас есть люди, которые не хотят оставлять татарский на том же уровне, они его не забыли, они могут его продвигать, надо их поддерживать. Иначе язык действительно пропадет. Недостаточно держаться только за тему национальной идентичности и традиций — это уже было, это все у нас есть: тот же Тукай — мы ценим историю, но нельзя на ней зацикливаться. Нужно производить новое. К примеру, клип Tatarka может и не совсем на татарском, но зато с татарской тематикой. И это привлекло и заинтересовало молодежь. Они подумали: «Надо же, можно и так!». То же самое делает и «Аигел».

— Каждый ваш новый альбом — новое настроение. С каким настроем вы сейчас делаете альбом «Алты көн ярату»?

— Я люблю работать концептуально: не просто собрать кучу песен и скомпоновать их на одной пластинке, а чтобы мне самой была ясна общая мысль и посыл альбома. В основе этой работы — цикл стихов. Я давно искала необычного татарского поэта, потому что просто хороших у нас много. Хотелось что-то совсем своеобразное, чуть ли не в стиле Велимира Хлебникова. Йолдыз [Миннуллина] прислала мне цикл своих стихов. Я даже не знала, легко ли будет положить их на музыку. Когда попробовала это сделать, подобрала мелодии под некоторые строчки, то результат понравился. Тогда мы решили взять весь цикл и довести дело до конца.

Одну из песен записали с голландским музыкантом Михилем Холландерзом: нам было комфортно вместе работать. Иногда даже лучше взаимодействовать по интернету, потому что есть время подумать — мы посылаем друг другу файлы, обсуждаем, могу с чем-то не согласиться, затем записываю голос. Кто-то может присоединиться по желанию: думаю, что неплохо привлечь к записи и татарстанских музыкантов. Например, струнный оркестр. У нас с Михилем много идей, мы уже хотим создать общую концепцию, чтобы весь альбом был выдержан в одном стиле. То есть, в нем будут звучать струнные, что-то из электроники и перкуссия.

— У Йолдыз Миннуллиной действительно необычные стихи. Как они звучат в формате песен?

— Мне приглянулся именно этот ее цикл стихотворений, потому что он написан попроще: Йолдыз сказала, что сочинила его чуть ли не на спор. К тому же она не против адаптировать и видоизменить что-то, если возникнет такая необходимость. Из цикла получается шесть песен, но этого недостаточно для полноценного альбома: возможно, мы допишем новые, если останутся время и средства. В рамках краудфандинговой кампании на запись альбома мы собрали намеченную сумму, но ее не хватит для того, чтобы создать пластинку целиком. Сейчас приступим к работе и надеемся, что еще найдем поддержку.

— Насколько я знаю, на вашу краудфандинговую компанию откликнулись 214 человек.

— Я не знаю, много это или мало, потому что раньше ничего подобного не пробовала. Тема краудфандинга не была особо популярна до последнего времени. Возникало даже волнение: найдутся ли поклонники моего творчества, которые поддержат проект. Кампания рассчитана на то, чтобы охватить как можно больше людей: надеялась, что отыщутся и те, кто любит мою музыку, но, например, лично со мной не знаком. На две недели краудфандинг запустили и в Австралии, хотя моим австралийским слушателям было сложно пользоваться российской платформой. Можно было сделать кампанию длиннее, но я уже устала — надо постоянно об этом говорить, приглашать людей, привлекать медиаперсон. С другой стороны, такой проект помогает восстановить связь с людьми, получить от них отклик. В России, в общем-то, не принято платить за музыку, а это способ поблагодарить меня за прошлое: музыка же есть в сети и вся бесплатная.

— Между тем, кроме музыки у вас есть и другие проекты, связанные с театром, например.

— Пробую себя в этой области по чуть-чуть. Несколько лет назад у меня вышел моноспектакль: я все сама сочинила, написала, у меня было три роли и несколько музыкантов. Надеялась, что пойду в данном направлении, но это все больше по фану. Я же не профессиональная актриса, хоть мне и нравится театральная область. Поэтому решила, что пока не буду углубляться в эту сферу. Благодаря работе над постановкой, меня пригласили написать музыку и для другого спектакля. Новый формат всегда интересен. Сейчас я занята в проекте, который пока называется A bee, а bird (Пчела, птица, — прим. Enter). Он концептуален и посвящен роли пения в жизни человека и человечества. Там есть текст о моей жизни, который я написала: воспоминания, мысли, идеи на заданную тему. Что человеку приходится пройти от рождения до смерти и какую роль в этом играет пение.

К примеру, ты рождаешься, а мама поет тебе колыбельные. В традиционном обществе большое значение придавалось песням: дети могли учиться под музыку, с ней были связаны церемонии и ритуалы, люди пели в поле. В разных культурах по-разному. Я набрала коллектив из очень хороших певцов, которые умеют импровизировать, мы вместе импровизируем хором, актер читает текст — получается интересный процесс. Пока все в разработке — мы просто пытаемся понять, что с этим делать, какой спектакль в итоге получится.

— Планируете привезти его в Россию?

— Вряд ли, слишком много организационных моментов. Но было бы классно, если бы я смогла привезти этих ребят — все замечательные певцы. Когда люди импровизируют вокалом, то они образуют некий ритм, что-то вроде голосовой подложки. А вокалист солирует над всем, но мы уходим от этого: пение для нас — коллективный процесс. Нас семь человек и три партии: во время пения мы должны вместе держаться, импровизировать и друг за другом следовать. Это очень здорово.

— Вы как раз в одном из интервью сказали, что люди перестали вместе петь. Что вы имели в виду?

— На почетное место возвели солиста — вот человек, идол, мы ему поклоняемся. В пример можно привести Элвиса Пресли. Это тоже связано с урбанизацией культуры: люди раньше жили сплоченно в своих маленьких коллективах, в деревнях — они лучше друг друга знали. А сейчас мы все живем очень разобщенно — многие жалуются, будто нет ощущения общины, принадлежности к чему-то большому. Поэтому сложно ожидать, что люди будут петь вместе. Хотя в Австралии в последнее время популярны хоры: люди собираются, находят себе руководителя, создают хор, поют свои партии. Им нравится такой способ объединяться — совместно музицировать. Может здесь есть что-то подобное, но все не так хорошо организовано.

— Что касается группы The Children of the Underground, с которой вы выступаете: в коллективе собрались люди самых разных культур. Как получается находить взаимопонимание и происходит ли некий культурный обмен?

— Мы давно работаем с ребятами в одной связке и нашли способ взаимодействия. Бывает по-разному. Сейчас все-таки больше исполняем мои песни, но были моменты, когда участники группы приносили свои произведения и я к ним подбирала слова. Мы вместе делали аранжировку или у какого-то конкретного музыканта возникали идеи. Но лучше всего у нас получается работать совместно: решать, как должна развиваться аранжировка. Мы к TAT CULT FEST как раз подготовили три новые вещи. Но в основном они джазовые музыканты с большим набором своих музыкальных приемов, разных стилей и жанров. Мы пробуем, ищем, что подходит под конкретную песню. Вот так и происходит этот процесс.

— У нас недавно вышел материал про татар и татарские диаспоры за рубежом. Как в Австралии татары относятся к своим традициям и отличается ли их отношение от того, что вы видите в Татарстане?

— В каждом конкретном случае своя специфика. Например, татары в Аделаиде — большая семья: вся община вокруг них и образуется. Важно, чтобы было объединяющее ядро. Оно есть там, где существуют татарские сообщества и оно собирает их воедино. В Аделаиде это около 200 человек. В Сиднее татары тоже начали тянуться друг к другу: списываются в соцсетях, приглашают друг друга в гости. Я так понимаю, люди скучают и вспоминают свои корни — и так во многих городах за рубежом. Процесс еще зависит от того, насколько большое сообщество: тогда оно мощнее и мероприятия проходят чаще. Татарстан их тоже поддерживает. У татар есть своя школа и мечеть в Аделаиде. У нас там хорошие и сильные люди: Диляра Валеева из Казани и семья Садри. Они очень болеют за сохранение культуры и объединение татар — всех радушно встречают, приглашают, проводят Сабантуй.

— У артистов очень любят спрашивать про источники вдохновения. Когда я просматривала ваш инстаграм, то увидела много снимков природы. Судя по всему, это она вдохновляет вас.

— У нас за домом есть небольшой участок, в котором я выращиваю овощи и цветы: очень люблю свой сад. Провожу там много времени — могу просто долго в нем сидеть и наблюдать за ростом растений. Мне нравится вся эта растительная жизнь. У меня там и птицы есть, и насекомые. Мне в саду очень хорошо: я замедляюсь, читаю книги. Сейчас приеду, а у меня там капуста выросла (смеется, — прим. Enter). А какой в этом году был укроп! Естественно люблю и дикую флору: и лес, и пляж, хотя редко туда езжу. Сила природы действительно вдохновляет.

Фото: Предоставлены организаторами

8 и 9 сентября в Казани прошел турнир по мини-футболу «Коробка», организованный редакцией интернет-журнала Enter при поддержке генерального партнера «Белый Кремль безалкогольное».

Мы собрали на поле парка Горького 12 команд: между собой соревновались «Соль», «Смена», Outpac, Enter, Chop-Chop, «Белый Кремль» и другие. Победителем турнира стала команда кафе «Хинкальная», которая буквально вырвала победу у «Белого Кремля» по результатам серии пенальти.

Гости «Коробки» рассказали Enter, чем запомнился турнир, как выглядят на поле представители креативных индустрий и смотрится ли футбол под сеты локальных диджеев.

Для меня «Коробка» — отличное окончание лета. Здесь все очень круто: заметно, что ребята хорошо подготовились, играет классная музыка. Раньше я работал в концептуальном магазине Outpac и до сих пор с ребятами в добрых отношениях, поэтому пришел поболеть за их команду.

У меня нет определенных предпочтений в плане выбора мероприятий: я прихожу туда, где бывают мои друзья и считаю, что если есть движуха, то ее не стоит пропускать. Мне кажется, что в Казани недостаточно событий, как в Питере — там, например, есть фестиваль «О, да! Еда!». Я пропустил его, когда он проводился у нас в городе, поэтому хочу еще чего-то подобного и в больших количествах. Вроде бы я был на всех ивентах, которые проходят в парке Горького. На фестивале мороженого, например.

На турнире по мини-футболу «Коробка» играют мои друзья: я болею за команды бара «Соль» и Центра современной культуры «Смена». К сожалению, первые продули и не вышли из группы, поэтому пришла сегодня болеть за вторых. Если б я была парнем, то обязательно поучаствовала бы в таком турнире. Это все супер круто.

Вообще, любые подобные ивенты — это здорово, тем более что в Казани проводится мало таких мероприятий. Еще нужно, чтобы городские события были разноплановыми. Но хочется отметить одно: то, что происходило в парках летом — потрясающе: например, в «Крыльях советов» показывали фильмы под открытым небом, а теперь к этому списку добавилась еще и «Коробка». Приятно ходить на такие ивенты. Хотя я все-таки не успеваю посещать все мероприятия, какие хотелось бы — не хватает времени. Занимаюсь организацией своих событий и, в основном, провожу досуг там. Но сегодня пришла и на спортивные соревнования.

К сожалению, я не смог присутствовать на турнире в первый день. Но то, что я вижу сегодня, никаких вопросов у меня не вызывает и я пока не заметил минусов в плане организации. Атмосфера крутая: всегда здорово, когда в парке, на свежем воздухе что-то устраивают и к тому же привлекают к этому ведущих и диджеев. О самой «Коробке» я узнал из социальных сетей и пришел с другом поболеть за команду Outpac. У ребят, с которыми общаешься, уже сложился определенный привычный образ, а на таких мероприятиях они показывают себя немного с другой стороны. Для них это своеобразный отдых, а для зрителей — отличное времяпрепровождение.

В основном я хожу на ивенты, связанные с работой: фестивали, выставки. На какие-то сторонние мероприятия попадаю, только если как-то имею к ним отношение или связан с теми, кто в них участвует. Из летних событий очень запомнился фестиваль Arenaland на «Казань Арене». При этом мне кажется, что городу не хватает разноплановых развлечений для молодежи. Откровенно говоря, иногда некоторые ивенты попахивают «совком» — все делается для людей старшего поколения. Это я говорю с уважением к ним, конечно. Но нужно, чтобы сфера развлечений для более молодых людей тоже развивалась и у ребят был выбор: на какое событие пойти.

Мне кажется, в Казани достаточно спортивных мероприятий, но здорово, что организуют еще и такие нестандартные ивенты вроде любительских лиг. Вообще, можно делать подобные соревнования в разных видах спорта — не обязательно брать в расчет только футбол. Еще, возможно, городу нужны крупные фестивали формата «Сотворения мира» с участием международных музыкантов. Мы сами работаем над тем, чтобы в Казани были разноплановые события. К примеру, организуем Open Space Market — следующий пройдет в октябре. Но тем не менее, Казань на фоне других городов насыщена мероприятиями, особенно в летний сезон. Правда, я почти все это время отсутствовал в городе — отдыхал на природе. Успел посмотреть авиашоу Red Bull Air Race, и оно меня впечатлило.

Я только что пришел на «Коробку» и видел, как проиграла команда «Смены». А вообще, на сам турнир приехал, так как здесь много моих знакомых. Говорят, что в первый день было лучше, потому что сегодня пошел дождь. Но в целом это классная инициатива, мне все нравится. Хочу увидеть, как сыграет «Хинкальная»: в их команде тоже обычные ребята. Интересно наблюдать за людьми из креативной сферы на футбольном поле — это точно что-то новое. Жаль, что у нас короткий теплый сезон, но если турнир повторится чуть позже осенью, то будет здорово.

Здорово, что этот турнир продвигает культуру спорта. Многие участники на самом деле играют в коробках во дворах со своими друзьями. А здесь соревнование вынесено на медийный уровень и на все это могут посмотреть обычные дети. На мой взгляд, нужно увеличивать количество и качество таких мероприятий. Тогда постепенно они перерастут и в коллаборацию с другими ивентами — музыкальными, к примеру. Это будет очень хорошо. Тем более что в составе команд и среди организаторов много моих друзей.

Также среди самых интересных событий этого лета мне запомнился чемпионат мира по футболу, открытые камерные оперы в парке «Черное озеро» и вечеринки от «Изоленты» в мультибокс-центре CUBE. Плохо, что в городе нет музыкальных молодежных фестивалей — Нуриевский и Шаляпинский не в счет. Не могу вспомнить ни одного, хотя Казань действительно старается.

Вообще, можно сделать соревнования постоянными: зимой, к примеру, снять площадку и поиграть в баскетбол или другие подвижные игры. Оказывается, что спорт и тусовка иногда очень хорошо сочетаются друг с другом. Люди знакомятся между собой, коллективы находят контакты. В Казани нужно проводить больше таких мероприятий. Я сам играю в футбол, но на любительском уровне, а еще болею за казанский «Рубин» и бываю на матчах «Ак Барса».

Только что я ходил на мероприятие в парке «Черное озеро», где читали отрывки из «Анны Карениной» в преддверии спектакля с аналогичным названием. Было довольно интересно. В том году я ходил послушать камерные оперы в парке — все очень понравилось. Но мне показалось, что таких выступлений было слишком мало. Хочется, видеть в Казани что-то подобное почаще. А еще не хватает каких-то концертов или интерактивных мероприятий. Вообще, я люблю, когда кто-то поет или танцует — вот этого нужно больше.

Об этом турнире я узнал через инстаграм: увидел фотографии с афишей. Мне показалось интересным, что здесь играют ребята из «Смены» и Enter. Просто я думал, что такие люди могут только просиживать свои зады в офисах, но нет — спортивные красавчики делают что могут. Хотя на данный момент счет 9:0 не в пользу «Смены». Но ведь главное участие, наверное.

Всегда здорово вот так собраться вместе — не важно, где именно: на футбольном поле или нет. Мне нравится музыка, которая здесь играет, да и вообще все здорово организовано. Мой молодой человек играет за команду Outpac — я пришла поболеть за него.

Люблю ходить на все интересные мероприятия. Из последних, что меня впечатлили — камерные выступления в парке «Черное озеро». Еще я бы поехала в Москву на рэп-фестиваль, который сейчас проходит в Лужниках. Мне кажется, что чего-то подобного не хватает и Казани.

Мне нравится, как организовано мероприятие с точки зрения привлечения людей, раздачи бесплатной воды и дегустации безалкогольного пива. О турнире много писали в соцсетях, поэтому пиар-кампания выполнена добротно и качественно. Формат ивента необычен: например, люди приходят в Outpac за покупками, но даже не задумываются о том, что у ребят, работающих там, есть разные увлечения. А здесь воочию можно посмотреть на то, как они умеют или, наоборот, не умеют играть — это классно. В свободное время я чаще всего посещаю спортивные мероприятия или хожу в театр с мамой. Да и вообще, мне кажется, что в Казани нет дефицита классных событий.

Про «Коробку» я прочла в Enter, а еще видела информацию о ней на городских афишах. Правда, сюда пришла не ради футбола — в парк привели другие дела, но изначально была мысль заглянуть и сюда. На турнире собрались интересные команды, поэтому мы решили остаться и посмотреть матчи. Организация неплохая, но мне бы хотелось, чтобы музыка играла чуть потише, даже несмотря на то, что она действительно очень приятная. Также хорошая идея разбросать по всей территории пуфики.

Может быть немного неудобно наблюдать за игрой из-за планировки пространства, но это мнение с точки зрения архитектора в первую очередь. Самое главное — классная атмосфера. Я бываю на самых разных мероприятиях, но, как правило, предпочитаю лекции или крутые вечеринки от сообщества «Изолента» или в «Соли». В каждой сфере в Казани не хватает каких-то событий: например, ивентов, связанных с познанием в современном искусстве или легких вечеринок, где все не только танцуют, но занимаются еще чем-то лайтовым.

Фото: Антон Малышев

Пекарни без элеша, уличную речь без татарских фраз и городские афиши без Салавата сложно представить любому татарстанцу. Однако для миллионов татар по всему земному шару выступления артистов татарской эстрады доступны только на YouTube, а чак-чак — в избранных магазинах крупных городов.

Enter узнал у представителей татарских диаспор из разных уголков мира и татар, которые живут за границей, как за пределами республики сохраняют национальную культуру и есть ли жизнь без эчпочмаков.

США

Ленар Мухамадиев, IT-инженер

Я живу в США шестой год. Просто захотелось новых ощущений и я поехал учиться в Питтсбург, а потом остался здесь работать. Сам родом из деревни в Балтасинском районе, жил в Казани шесть лет. В Америке мне не хватает всего татарского: татароговорящих людей, ресторанчиков, магазинов вроде «Бахетле», где можно купить элеш. В этом плане завидую казанцам: у них есть возможность поесть национальной выпечки и сходить на премьеру в театр Камала. Все рядом. В этом главный минус: недоступность того родного, с чем ты рос, лимитированность привычных вещей. Хотя в некоторых нью-йоркских магазинах, например, в продаже имеется чак-чак.

Во время межнациональных фестивалей мы с друзьями устраиваем в местных университетах презентации: рассказываем о татарской культуре и татарах. У нас собрался костяк активной татарской молодежи. Активистов, которые помогают с организацией татарских событий в США, находим через интернет. Мы стараемся делать ивенты вроде Сабантуя, Науруза или концертов с национальной музыкой, таким образом поддерживая связь со своими корнями через песни, танцы и подобные мероприятия. Иногда даже собираемся на ифтары, делаем Курбан-байрам, читаем намаз, кто-то иногда готовит эчпочмаки. Это полезный опыт: после таких встреч к нам подходят гости и говорят, что мы молодцы, и они чувствуют гордость за принадлежность к татарскому народу, хотят передать традиции своим детям. Конечно, получается соблюдать не все обычаи в должной мере, потому что ресурсы все-таки ограничены. Зато нет недостатка в общении: здесь много татар, с которыми можно поговорить на родном языке. Например, обсудить матч «Ак Барса». Но все равно нет той привычной, стопроцентно татарской среды.

Когда представляюсь американцам или людям из другой страны, то всегда поясняю, что паспорт у меня российский, но я — татарин. Объясняю, что у татар нет своего государства и рассказываю о народе и обычаях. У меня в семье всегда говорили на татарском. Мне кажется, каждый татарин должен осознавать принадлежность к своему народу: нести личную ответственность за нацию, не забывать язык и не оставлять проблемы, связанные с сохранением культуры, только на государство. Человек самостоятельно решает, как называть своих детей и на каком языке с ними разговаривать. Лично во мне очень сильна эта жилка. У меня даже нет желания связывать судьбу с кем-то, кроме татарки — не из-за национальности, а из-за значения, которое для меня имеет татарская речь. Просто представляю, как будет сложно сохранить язык и передать его детям, если в семье родители не говорят по-татарски.

Очень надеюсь на позитивные изменения в нашей культуре, хотя последние новости удручают: лимит изучения языка, закрытие татарских школ. Все это ударяет по престижу и будущему татарского, но хочется верить, что он станет популярным вопреки происходящему. К примеру, я недавно был в Азербайджане: там такой же тюркский язык, но при этом все владеют им идеально. Жители разговаривают на нем, да и вывески все на азербайджанском. Я думаю, татарский потеряет свои позиции и татароговорящих людей станет меньше — они перейдут на русский. Может быть, он даже скатится на уровень кухонного общения. Такая участь может постигнуть языки всех малых народов в России, потому что русский там все-таки — номер один.

Наше татарское сообщество American Tatar Association — одно из старейших в Америке: оно основано в 1927-м году в Нью-Йорке. Помимо самого города, оно работает с татарами из соседних округов: его целью всегда было сохранение традиций и языка. Изначально организация носила название «Ассоциация мусульманского единства» и объединяла разные тюркоязычные народы. Однако потом они разбились на группы и у каждого появилась своя диаспора. У нас не очень много участников в сообществе. Отчасти это связано с тем, что татары, которые приехали из СНГ, не особо тянутся к своим корням. Тем не менее мы рады принять каждого. Также семьи, которые входят в сообщество, записаны как один человек, то есть считаются единой ячейкой. Например, я, моя жена и трое детей.

Мы бережем свою культуру и для нас большое значение имеет ее идентичность. Также проводим в Ассоциации национальные вечера: отмечаем татарские праздники, поддерживаем связь с Татарстаном и татарскими диаспорами за пределами Америки. Например, общаемся с японскими, финскими, турецкими, канадскими татарами. На наш Сабантуй даже приезжают гости из Казани. Я считаю, что трепетное отношение к своим истокам идет из семьи. Первым делом мы научили детей говорить на татарском, а затем уже обучили английскому, французскому, русскому, испанскому, итальянскому и немецкому языкам. У них есть друзья, с которыми можно поговорить на родном языке. Мне кажется, что так и нужно сохранять свою культуру.

Англия

Луиза Берн, фотограф

Я 25 лет прожила в Татарстане, 17 из них — в городе Азнакаево. В 24 года вышла замуж за человека, предки которого тоже из РТ, но родился он в Риге и всю жизнь провел там. К моменту замужества он уже восемь лет как перебрался в Великобританию. Где жить вопрос не возникал: я подготовила все необходимые документы и улетела в чужую Англию.

Благодаря современным технологиям, поддерживать связь со своими родными не составляет труда. Даже моя бабушка зарегистрировалась в Instagram и завела аккаунт в WhatsApp, чтобы общаться с нами. Однако мне все равно не хватает моей семьи и друзей. А еще татарских блюд, приготовленных мамой, поскольку готовить именно татарскую кухню для меня трудоемко. Это отнимает больше времени, чем сам процесс приема пищи. А учитывая, что в Англии я большую часть времени совсем одна с маленькой дочкой, требующей много внимания, и к тому же стараюсь вести свои проекты — результат совсем не стоит того.

С местными татарами мы поддерживаем связь через Facebook, Instagram, WhatsApp. Когда организовывают мероприятия — стараемся присутствовать. Но сложность в том, что основная масса татар проживает в Лондоне, моя же семья — в городе Портсмут, что примерно в двух часах езды от столицы. Конечно, очень сложно не слышать постоянно речь. Татарский язык я понимаю и могу поддержать беседу, но начала замечать, что он забывается, если не практиковаться хотя бы время от времени. К сожалению, мой муж не владеет татарским, поэтому дома мы общаемся на русском. На нем же говорит и моя двухлетняя дочь. Тем не менее мы с удовольствием посещаем мероприятия, которые организовывают лондонские татары. А еще раз в год обязательно ездим в Казань.

Англичане не особо стараются разобраться кто есть кто из приезжих. Когда я отвечаю, что из России, они зовут меня русской, хоть мне это и не нравится. Если рассказываю про Татарстан: о том, что у нас живут мусульмане и христиане, а помимо татар, есть другие народы — их это вводит в ступор. Моя преподавательница по английскому удивилась, что бывают светские мусульмане и не все мусульманки покрывают голову. Она сказала, что ни за что бы не догадалась, что я мусульманка. По ее мнению, в России живут одни православные. В остальном же у меня не было какого-то отрицательного опыта в общении с англичанами. Некоторые из них знают футбольный клуб «Рубин» и исходя из этого понимают, кто я. Другие стараются не особо вдаваться в подробности. Стараюсь привыкнуть к тому, что я — russian, поскольку не всегда хватает времени и желания объяснять и рассказывать историю Волжской Булгарии.

В этом году мне довелось познакомиться с татарами всего мира: из Финляндии, Китая, Турции, США, Канады, европейских стран и не только. Многие из них в совершенстве владеют языком и передают его по наследству своим детям. Меня удивило, что некоторые татары знают только татарский, английский и язык той страны, в которой живут: например, финский. Для меня русский и татарский всегда шли бок о бок: я не думала, что может быть по-другому. Эти татары (вполне себе европейцы, так как родились в Европе) отлично знают татарский, некоторые из них посещают мечеть. Мне кажется, в Татарстане молодежь не всегда чисто может ответить по-татарски. А тут у меня диссонанс в голове произошел. При желании можно сохранить культурный код и передавать его дальше. Но свои сложности обязательно будут.

Я бы очень хотела, чтобы весь мир знал о Татарстане и о том, какие люди там живут. Тогда отпала бы необходимость объяснять свою национальность (смеется, — прим. Enter). Шучу, конечно. Благодаря чемпионату мира по футболу, моя мечта отчасти сбылась. Теперь я хочу, чтобы наш родной язык все чаще использовался. Сохранив язык — мы сохраним все остальное. Человек, который знает свой родной язык, в любом случае будет задаваться вопросом: «А почему я его знаю и на нем говорю?», в какой бы точке мира он не находился. Тогда культура, быт и традиции сами его найдут.

Мы официально заявили о нашем сообществе «Заман» только в ноябре 2017 года, хотя уже в 2016-м устроили Сабантуй и ряд других праздников и встреч. Сейчас мы уже провели около 20 мероприятий и у нас примерно 40 активистов. Мы являемся уникальной организацией, поскольку объединяем людей различных возрастов, поколений, профессий и национальностей, прибывших в Великобританию из разных стран мира. Наша деятельность основана на энтузиазме. Мы — как большая и дружная семья: стараемся во всем помогать друг другу. Многие из нас находятся далеко от родных, поэтому для нас очень важна сплоченность.

Наша основная задача — изучение татарского языка. Мы организовали Tatarça Söyləşu Clubi, где говорим только на родном языке. В сентябре запускаем курс татарского для начинающих в центральной мечети Лондона — London Central Mosque — это большое достижение для нас. Учебники для занятий предоставило Министерство образования и науки Татарстана. В культурном центре мечети преподаются курсы арабского, там занимаются люди разных национальностей и вероисповеданий. Культурный центр и мечеть когда-то открывал Его Величество король Георг VI.

В начале года мы провели татарскую елку Tatar Çirşisi, а в феврале — концерт, посвященный Международному дню родного языка Halikara Ana Tele Köne. В апреле была акция, инициированная Всемирным форумом татарской молодежи Min Tatarça Söyləşəm. Наша активистка Амина Нурмухаметова представила сообщество на международном конкурсе молодых исполнителей «Татар моны» в Казани. Также мы участвуем в международных культурных мероприятиях Лондона, например, фестивале Nauruz, бизнес-форумах и ярмарках, организуем ифтары во время Рамадана, отмечаем мусульманские праздники и проводим спортивные мероприятия. И, конечно, празднуем Сабантуй. В этом году он прошел с участием русских и болгарских народных коллективов, нам также помогали представители Киргизии и Узбекистана. Мы создали свой ансамбль татарского танца: наша активистка Нурия Кабирова за короткий срок сшила национальные костюмы. Помимо музыкальных выступлений, мы показали татарскую шутливую сценку о важности изучения языка. А еще начали вести инстаграм-аккаунт duslarnaostrove, где будем рассказывать о наших мероприятиях.