Автор: Алсу Гусманова

За событиями вокруг Роскомнадзора и телеграма сейчас следить не менее интересно, чем за новой серией «Игры престолов». Тем более, сюжетные повороты в конфликте мессенджера и ведомства так же непредсказуемы — на последнем заседании суда, например, российские чиновники потребовали изменить архитектуру сервиса, чтобы получить ключи шифрования. Для тех, кто вопреки всему предан мессенджеру, Enter составил список телеграм-каналов на татарском, ради которых стоит потратить время и установить прокси.

Музыка

Само название канала говорит за себя. Солянка из старых и новых песен о главном вызовет у любого татарина трепет. В репертуаре и любовная тоска от Гузель Уразовой, и неудержимое веселье от Elvin Grey, и телепорт прямо на татарскую вечеринку с помощью треков DJ Radik. В телеграм-канале явно следят за трендами — в одном из последних постов свежая композиция балтасинского рэпера Альберта Нурминского «Лайкнул мы соң?». Так что, подписавшись на «Яраткан татарча җырлар», можно устроить музыкальный семейный вечер: попеременно включать любимые композиции әни, әти, әби и младших братьев-сестер в пубертатном периоде.

Татарская музыка

Не особо отличается подборкой песен от других телеграм-каналов с татарской музыкой, зато подписчики могут сами формировать контент. Судя по композициям, здесь равенство жанров: поп, рэп, шансон и народные мелодии органично соседствуют друг с другом. Сложно вывести обобщающий образ слушателя такой жгучей смеси — то ли дерзкий обитатель Азино, то ли нежный романтик из новостроек неподалеку от центра Казани. В любом случае есть что послушать, когда хочется всплакнуть, погрустить, потанцевать и упасть в объятия легкой ностальгии.

Основное отличие канала от других подобных — возможность не только послушать татарскую музыку, но и узнать важную информацию из этой сферы. Например, что певица Алсу стала заслуженной артисткой России или Гузель Уразова сделала фото в новом платье. Какой татарин радостно не воскликнет «абау!», просматривая такие новости? Кроме этого, на канале периодически появляются забавные и трогательные видеоролики из ютьюба — танцы молодоженов с татарских свадеб или интервью со звездами местной эстрады. Музыкальное наполнение, однако, не оригинально: разножанровость, метко рассчитанная на людей всех возрастов.

Развлечения

Че гуглит татар кызы

Ответ на вечный вопрос «Что гуглит татар кызы?», точно интересный многим (особенно егетләргә) стоит попытаться найти в этом телеграм-канале. О контенте можно рассказать одним словом — жизненно. Трудно поверить, что хоть раз каждый татарстанец с интересом не вопрошал: «где купить пожизненный абонемент на өчпочмаки?» или «стоит ли шутить про суверенитет на первом свидании?». Шутки в канале с национальным колоритом — не все поймут, но многие посмеются. Рекомендуется подписаться тем, кто знает татарский язык хотя бы на уровне «нормаль».

Кызык-мызык

Анекдоты и смешные ролики из ютьюба — вот, что предлагает своим подписчикам телеграм-канал. Это хорошая возможность оторваться от рабочего процесса (незаметно для шефа, конечно) и немного посмеяться над тем, как в одном видео сочетаются инновационные технологии, татарская деревня и посадка картофеля. Шутки на тему личной жизни Максима Галкина (в сентябре 2022 года Минюст внес его в реестр физлиц-иноагентов, — прим. Enter) и повышения пенсионного возраста в России лишены татарской идентичности, однако вряд ли останутся непонятыми кем-то из жителей Татарстана.

Че казылык

Юмор с привязкой к местности точно оценят татароязычные жители Республики. Некоторые шутки совпадают с содержимым канала «Че гуглит татар кызы». Зато здесь много злободневного контента: от ситуации с блокировкой телеграма до острот на тему запрета добровольного татарского в школах. Если слава Данира Сабирова не дает спать спокойно, можно его перешутить, прислав свою шутку для публикации создателю телеграм-канала.

Әйдә!

От одного из любимых слов татар (наравне с «чәй?» — «чаю?») так и веет духом приключений: «айда» емко приглашает следовать за кем-либо куда-либо. Неспроста телеграм-канал с афишей событий выбрал его в качестве названия (выразительно добавив восклицательный знак в конце). Канал презентует себя как «подборку самых значимых мероприятий, связанных с татарской культурой». В принципе, этим все сказано. У подписчиков всегда есть выбор: подпевать местным рок-группам или устроить культурный досуг, посетив новую выставку в «Смене».

Самообразование

Телеграм-канал, собравший обширную коллекцию аудиокниг: от классических произведений татарских писателей до сказок для детей. Найти можно даже сочинения зарубежных классиков, которые переведены на язык Тукая. Контент озвучен голосами артистов, поэтому слушать книги будет куда приятнее, чем монотонный закадровый голос в пиратской версии кино. Идеальное времяпрепровождение в пробке — если центр Казани опять встал, самый подходящий момент, чтобы в очередной раз пролить слезы над рассказом «Алмачуар» Галимжана Ибрагимова.

Еще один телеграм-канал, который поможет вместо адресации проклятий окружающим автомобилистам, расслабиться в пробке и провести время с пользой. Например, вспомнить произведения татарских писателей или прочесть их впервые, если в школе желание поиграть в «казаки-разбойники» оказывалось сильнее, чем чтение классики. При этом выбор книг не ограничивается только национальной литературой — на канале также можно найти переводы нескольких рассказов детского фантаста Кира Булычева.

«О науке, знаниях и технологиях» — так сам себя описывает этот телеграм-канал. Здесь можно найти ссылки на самые разные статьи: о том, каков состав крови, как стать донором, новости о последних технических достижениях, вращении планет, советы людям, которые держат пост, факты из биографии известных ученых и даже трейлер фильма «Фантастические твари и места их обитания» на татарском. Логику в подборе информации предугадать сложно, но оно и к лучшему — пару месяцев такого разностороннего чтения, и можно смело отправляться на «Что? Где? Когда?».

Онлайн-обучение

Татарский для начинающих

Пояснять для кого и для чего создан канал с таким названием вряд ли требуется. Его авторы выкладывают слова и диалоги на базовом татарском языке. Заучив несколько тематических фраз, тут же в автобусе, можно попрактиковаться с сидящей по соседству әби. И заодно выяснить в каком магазине сейчас скидки на сөт (молоко, — прим. Enter) и ит (мясо, — прим. Enter). К тому же, на канале посты привязаны ко времени — перед выборами президента в марте появились реплики, которые помогали выяснить, за кого и почему будет голосовать татароязычный гражданин. Довольно полезный пост.

Әйдә! Online — Изучаем татарский

Ежедневные обновления контента помогают не лениться и учить татарский в непрерывном режиме. Тем более что создатели канала хорошо поработали над визуальной составляющей — часто появляются эффектные картинки со словами и цитатами. Если ничего не понятно, то хотя бы красиво. Впрочем, вопроса «бу нәрсә?» («а что это?», — прим. Enter) у подписчиков не возникнет — все предельно доступно изложено. Как бонус — видеоистории людей, которые вступили на тернистый путь обучающихся татарскому языку.

Учим татарский язык!

В телеграм-канале много картинок, видеоуроков и грамматики. Пользователи могут выяснить, как признаться в любви на татарском, правильно просклонять то или иное слово и научатся отличать «сарык («овца», — прим. Enter) от «сары» («желтый», — прим. Enter). А в преддверии чемпионата мира по футболу появились даже фразы, пользуясь которыми можно завоевать сердце болельщика-татарина. Также канал делится пособиями, справочниками и учебниками, помогающими успешно продираться через дебри татарского языка.

Канал-бонус

Свой телеграм-канал пару лет назад завел и муфтий Республики. Камиль хазрат показывает себя настоящим полиглотом, выкладывая посты на арабском, татарском и русском языках. Также он рассказывает о хадисах и их трактовках, тонкостях ислама, ведет отчет до священных для мусульман праздников, делится обложками книг, связанных с религией и видеороликами. Иногда появляются и его фотографии — как правило, с религиозных мероприятий. Так, у заинтересованных пользователей есть возможность вместе с муфтием Татарстана увидеть крупнейшие события исламского мира.

Изображения: vk.com/telegramm

Что такое «флоу», «дисс» и кто в ответе за мемы с «рил ток» сейчас знают не только адепты рэп-жанра. Повсеместный интерес к этому явлению запустил цепную реакцию — рифмовать стало модно. Если имена (или псевдонимы) основных русских рэперов на слуху, то татарские знакомы разве что узкому кругу поклонников. Enter исправляет ситуацию и рассказывает, что не так с рэп-культурой в Татарстане, кто рифмует на языке Тукая и за чьим творчеством надо следить.

Кто работает с татарскими рэп-артистами

Среди подписантов татарского музыкального инди-лейбла есть несколько рэп-исполнителей: K-Ru, D’Ali, Usal и Ittifaq. Благодаря последним хип-хоп культура с татарским колоритом и получила свое развитие. К тому же Ильяс Гафаров и Назим Исмагилов (Usal), участники рэп-дуэта, стояли у истоков создания Yummy Music. Свою цель лейбл видит в продвижении талантов и в том, чтобы петь или рифмовать на татарском языке считалось модным. Сейчас артисты с лейбла появляются на сцене крупных музыкальных площадок города и периодически радуют свежими релизами.

В 2010 году я и Назим Исмагилов, а в совокупности Ittifaq, начали ездить по гастролям — в Нижний Новгород, Ижевск, Тюмень, Москву, в общем, везде, где были татары. А сейчас, как ни странно, татарский рэп в регионы не ездит— он концентрируется в Татарстане, хотя русский рэп стал абсолютным мейнстримом по всей России. Наш региональный рэп все еще не дошел до больших сцен — ребята в основном выступают на казанских фестивалях. В холодное время года мы сами организуем тусовки в клубах, но их, естественно, не хватает.

Все сейчас отдано на откуп кавер-группам, и вообще никакая авторская музыка практически не может пробиться на нормальную сцену за деньги. Конечно, если ты делаешь бесплатные концерты, то можешь договориться с клубом, но музыканты не могут вечно играть задаром. Наш лейбл придерживается позиции платного входа и оплачиваемой работы музыкантов на все мероприятия. К сожалению, татарский рэп пока хорошо продавать не получается. Он все-таки уступает инди-музыке и року в плане монетизации. Но есть надежда на интернет: с его помощью талантливые ребята и их синглы найдут своего слушателя, и люди снова начнут ходить именно на рэп-концерты.

Скрепленное настоящей мужской дружбой хип-хоп объединение Yellow Side появилось пять лет назад — в сентябре 2013 года. Вокруг себя тех, кому интересен рэп на татарском, собрал Funt (Фанир Галимзянов) — он же участник известной в свое время группы Libertas. Грандиозных целей вроде поточного производства хитов у коллаборации не было, однако, за пару лет ее участники выпустили пять релизов и прочно обосновались в довольно просторной нише татарской рэп-музыки. В 2015 году побочный проект Yellow Side Radio запустили исполнители G.Raf и NokS. Это стало очередной попыткой сдвинуть с места татарский хип-хоп.

Кто делает рэп на татарском

Среди треков Рафиля Галяутдинова мало песен о большой и светлой, зато много о быстротечности времени и о рэп-культуре в целом. В хлестких текстах G.raf объясняет, что с ней не так и ностальгирует по качественному контенту, который пока в дефиците. На становление артиста когда-то повлияли ветераны татарской хип-хоп сцены Ittifaq, теперь в его музыке много самобытности и прослеживается попытка не отставать от современных тенденций.

Рафиль Галяутдинов: Музыкального образования у меня нет, а началось все с обычных стихов. Потом попробовал эти слова на бит наложить — так и началось. Я решил писать и читать рэп именно на татарском, потому что это мой родной язык. На русском я бы просто не смог перебороть акцент. Сейчас выступаю редко: в основном публика в сети. Обычно выхожу на сцену татарских дискотек, либо появляюсь на концертах альтернативной музыки.

Очень запомнилось выступление на акции «Мин татарча сөйләшәм» в апреле 2016 года. Непередаваемое чувство, когда на тебя смотрят тысячи глаз и качают головой под бит. Правда, в Татарстане рэп не кормит. Я знаю много талантливых ребят, которые выпускают очень хорошие треки, но со временем это отходит на второй план. А некоторые и вовсе бросают. Это как плохая привычка — курение, например. Хочется, но для этого надо тратиться. А поддержки никакой нет, к сожалению.

Неспешный речитатив, акцент на музыкальном звучании и хорошие вокальные данные — основа стиля Рустема Нурисламова. Артист вплотную занимался не только рэпом, но и пробовал себя в других жанрах. Подписант инди-лейбла Yummy Music рифмует о поиске себя, в своих треках уверяет слушателей, что «барысы әйбәт булыр» (все будет хорошо, — прим. Enter) и иногда записывает по-татарски зажигательные песни, немного отступающие от классических канонов рэпа.

Рустем Нурисламов: Я окончил музыкальную школу. Рэп читать начал в 2005-2006 годах. Появились программы по написанию музыки и я начал практиковать себя в этом. Затем познакомился с ребятами из первой хип-хоп школы и рэперами. После чего выступил в первый раз на крутом на то время фестивале «Сникерс Урбания». В 2008 году я познакомился с одним из отцов татарского рэпа — Шакуром (он же Dali, — прим. Enter), и записал с ним первый трек на родном языке: получилось очень круто, качественно.

Русский рэп был в переходном периоде: от классического к новой школе, а мне не подходило писать про сучек, тачки и свою крутость. Я начал писать рэп только на татарском, когда попал в Yummy Music. С первых шагов у меня это здорово получалось — я нашел свое звучание. Оно было оригинальным. В татарской музыке тогда все было стандартно. А рэп в последние годы все-таки набрал обороты. Когда мы начинали, люди относились к татарскому хип-хопу прохладно, не качали особо на концертах, а сам рэп был перегружен читкой и монотонным битом. Я никогда не гнался за славой, а тихо-мирно работал над своим звучанием. Люди сами подтягиваются. Я просто ставлю цель, мечтаю и маленькими шагами иду вперед.

Сейчас готовим к выпуску третий альбом «Салкын». Я хочу чтобы дети и подростки знали, что есть такой вот лейбл, такой музыкант, которые делают музыку, которая вызывает гордость. Я продолжу экспериментировать и не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Артист из Челнов среди татарских представителей рэп-сообщества определенно стоит особняком. Никаких консерваторских настроений в музыке — склонность к экспериментам как со звучанием, так и с текстами. Смесь татарского языка, модных битов, немного западного влияния дают на выходе неповторимый продукт с пометкой made in Tatarstan. При этом под треки исполнителя можно не только покачивать головой в такт флоу, но даже подвигаться, как на танцевальной вечеринке.

Said Olur: Интерес к хип-хопу у меня появился ещё в начале нулевых. В те годы в Челнах возникло движение, связанное с этой темой. Даже в Казани, уверен, такой почвы для развития хип-хопа не было. Феномен можно объяснить социально-экономическими моментами, и к тому же не обошлось без криминального фактора.

Сам не знаю, почему именно рэп, а не рок или панк. Хотя и представителей этих субкультур было немало. Просто все было по-другому, нежели сейчас — были андер, широкие штаны и оголтелые лица возле «Мака». Я просто всегда делаю то, что мне нравится, и часто говорю: «Я там, где не хайп». Исполнять на татарском языке я не планировал. Сначала это был только эксперимент, потом он перерос во что-то серьезное. Больше всего обидно, что кругом сплошная колхозная музыка. Я понял, что и татарский может звучать хорошо. Но я не называю себя татарским исполнителем, а просто делаю музыку на татарском языке — это разные вещи.

Именно этот дуэт в середине нулевых дал возможность поклонникам хип-хопа услышать рэп на татарском языке. Если весь мир без устали крутил треки Eminem, то в Татарстане из авто играл Ittifaq. Группа объединила Ильяса Гафарова и Назима Исмагилова, которые стремились показать, как качественно может звучать татарская музыка. Их первый альбом стал событием в индустрии, а концерты проходили и за пределами «туган як». Одиночество, социальные проблемы и любовь — вот чем покорили своих слушателей тексты татарских рэперов.

Ильяс Гафаров: В чем-то история нашей группы классическая — мы, два фронтмена, Назим Исмагилов и я, учились вместе еще в школе. После выпуска продолжили тесно общаться, несмотря на то, что учились в разных вузах. А музыкой стали заниматься на втором курсе университета. Я мечтал сделать что-то на татарском языке, но в современном формате. Так как я не умел ни петь, ни писать музыку, ни танцевать, мне оставалось только читать рэп.

Я самостоятельно обучился битмейкингу, саунд-продакшену, у меня появились друзья на студии, которые поддерживали эту движуху. Звукорежиссер Адель Ризаев согласился записать и свести наш первый альбом — так все и началось. Это был 2006 год, а в 2007-м вышел наш первый альбом. Тогда мы и записали наш первый радио-шлягер с Амирханом Курбановым, который тогда выступал под псевдонимом Шакур. Благодаря интернету релиз разошелся по мобильным телефонам студентов. Так один наш трек принес нам локальную известность без всяких вложений. А затем, как грибы после дождя, начали вырастать исполнители, которые тоже поняли, что на татарском рэп может звучать хорошо.

Где слушать татарский рэп

Назим Исмагилов — один из тех, кого по праву можно назвать «отцом татарского хип-хопа». Участник рэп-дуэта Ittifaq теперь выходит на сцену и под запоминающимся псевдонимом Usal (злой, — прим. Enter), называя его своим альтер-эго. Символично, что исполнитель отличается динамичной и агрессивной подачей, ускоренным речитативом и четким ритмическим рисунком четверостиший.

Назим Исмагилов: Я увлекся хип-хоп культурой в девятом классе: тогда и начал писать тексты, музыку и участвовать в рэп-тусовках. После чего Ильяс (основатель Ittifaq, — прим. Enter) предложил читать рэп на татарском. Так и появился Ittifaq. А татарский язык я использую, потому что он родной для меня. Поэтому и читать на нем — так естественно.

В настоящее время я записываю трек раз в полгода и периодически появляюсь на музыкальных площадках города. При этом занимаюсь дизайном и каллиграфией. Мне кажется, что сейчас как таковой рэп-культуры в Татарстане не существует или она просто недостаточно сформирована, чтобы называть ее отдельной культурой или субкультурой.

Дерзкий дисс на Таtаrкa приковал внимание к Айше Лагеевой далеко за пределами Татарстана. После того, как обладательница диплома казанской консерватории, показала челнинке, как надо читать рэп на татарском, Айша продолжила карьеру в хип-хоп индустрии. Выступления на новой баттл-лиге Punch Club Fidelio закрепили желание рифмовать, и в скором времени исполнительница под ником Мама Стифлера выпустит первый альбом, в том числе и с татарскими треками.

Айша Лагеева: С детства я занималась академической музыкой и варилась только в музыкальных кругах. Лет с трех посещала оперы, балеты и концерты классической музыки. Но в третьем классе у меня появился плеер, и я начала слушать то, что мне подгоняла старшая сестра. Это был западный рэп — неведомая для меня музыкальная сфера и меня раскачало. Затем я начала расширять музыкальный кругозор в этом жанре, а со временем перешла на русский рэп. С появлением интернета начала не только слушать, но и изучать эту область.Так как она стала чем-то родным, мне захотелось самовыражаться именно здесь. Я планировала выпускать альбом, но сейчас мне не очень нравится качество текстов и я все перерабатываю.

Первой выпущенный работой стал дисс на Таtаrкa на татарском языке. За основу я взяла не русский, а турецкий рэп и постаралась сделать что-то похожее. Я довольна результатом. Для меня рэп на татарском — это возможность раскрыть новые стороны читки и поиграть с семантикой языка. Татарский — мой родной язык, и мне легко на нем выражаться, а со стороны это воспринимается как нечто новое, экзотичное. Русским коллегам нравится.

В треках хип-хоп исполнителей из Сарманово кто-то может уловить отголоски криминальных девяностых, а кто-то — подметить беспокойство по поводу несправедливости современной системы. Сами МС признаются, что стремятся к аутентичному татарскому рэпу, далекому от западных и российских шаблонов. Никаких треков о тачках, деньгах и девочках, зато в наличии — цитаты Шаймиева и реверанс в сторону родной республики.

Рамиль Хадиуллин: Группа VLTVN образовалась в июне 2012 года. Ее участники: я, Батыр Харисов, Фанис Шаяхметов, Ринат Сулейманов и Айсылу Гайнемова. Название, то есть VLTVN в переводе с татарского означает восход, рассвет. Так же, как и рассвет дает старт новому дню, так и мы хотим привнести свой свежий взгляд и продемонстрировать татарский рэп в новом формате. Многие из нас слушают песни на английском и французском языках, даже не зная перевода. Татарский язык тоже очень красив, так почему же песни на татарском должны слушать только сами татары? Их надо делать так, чтобы они нравились и тем, кто за рубежом!

Татарская рэп-культура появилась не так давно, лет 20-25 назад, и она начинает набирать обороты: новые имена, новые стили. Я думаю, что татарский рэп в скором времени найдет своего слушателя. На данный момент VLTVN работает над своим первым альбомом под названием #бүтәнгәкарама.

Творчество рэпера из Балтаси — тот самый случай, когда для славы не нужны ни продюсер, ни много денег. Слушатели его треков в соцсетях поставили свой вердикт — «яхшы», после чего у МС началась насыщенная гастрольная жизнь. Теперь на всех танцполах района дружно качают головами под его флоу, слушая о нелегкой жизни дворовых пацанов и грустной истории любви девушки с хулиганом. Накануне исполнитель выпустил новый трек, где иронично вопрошает: «А ты лайкнул?»

Альберт Шарафутдинов: Увлечение рэпом началось с детства, когда я стал слушать зарубежных хип-хоп исполнителей — это 50 Cent, Eminem, 2Pac. Мне было интересно попробовать все самому, поэтому кривлялся у зеркала с дезодорантом в руках, имитировал, покупал рэперские шапки-кепки. Так все началось. Читать начал на татарском не умышленно, просто так получилось — я же в Татарстане живу. У меня есть треки на русском, и таких появится еще несколько, но акцент все равно делаю на татарский рэп. Он становится все популярнее. Такое ощущение, что люди его долго ждали, им чего-то не хватало — и вот он появился. Некоторые слова в переводе на татарский звучат даже интереснее. Я ориентируюсь на зарубежных коллег, перенимаю какие-то моменты, и, как мне кажется, неплохо получается.

Вообще, музыка мое хобби — у меня есть еще основная работа. Но это уже перерастает во что-то более серьезное. Сейчас занимаюсь новыми проектами — люди звонят, предлагают сотрудничество. Скоро будем делать с исполнителем из другого города что-то совместное.

Хип-хоп артиста можно смело причислить к патриархам рэп-движения в Татарстане. Читать под бит Амирхан Курбанов начал, когда рэп еще ассоциировался с широкими штанами и золотыми зубами, и чаще звучал из магнитол заниженных девяток. Вдохновив следующее поколение встать на тернистый путь татарского рэпера, D’Ali исчез из этой индустрии на целых пять лет. Артист признается, что такая затяжная пауза стала возможностью отойти от штампов и вернуться в музыку со свежими идеями.

Амирхан Курбанов: Все мои одноклассники ходили в музыкальную школу. Но я еще в третьем классе понял, что учить ноты и распеваться — не мое, поэтому и остался равнодушен к музыке, построенной на вокальных партиях. Зато меня по-настоящему зацепила музыка, которая опирается на ритм и флоу. Это произошло в тот самый момент, когда на ТВ пришли разнообразные сериалы, а с ними и саундтреки в жанре рэп и хип-хоп.

Заниматься рэпом я стал чуть позже — на первом курсе вуза. Стал участником казанской рэп-группы, а затем в «Барс-медиа» мне предложили попробовать читать на татарском языке. Сложность была в том, что в 2003-2004 годах рэп в андеграунд-звучании татарскому слушателю был практически не интересен. Пришлось адаптировать тексты и музыку под те запросы. Мне хотелось донести до людей то, что не умещалось в классическое построение татарской песни, которое выглядело как две-четыре строчки в каждом куплете и бесконечный повтор припевов. Поэтому многие и удивлялись, что можно поместить в куплет около 16 строк: не лить воду, а вложить в текст смысл! В настоящее время пишу редко из-за нехватки времени. Сейчас в Yummy music group мы занимаемся продюсированием, гострайтингом и работаем над проектами в развлекательной сфере. А параллельно пишем тексты исполнителям татарской эстрады.

Фото: предоставлено героями

6 июня фестиваль новой культуры Kursiv, который привлек к себе внимание еще в декабре прошлого года, получил свое логичное продолжение. Если на первой сессии горожане познакомились с наноматериалами на выставке Сары Кульман, то на этот раз больше узнали об эпохе цифровизации.

Вторую сессию события открыла экспозиция молодого художника Антона Бунденко. Он исследует проблематику технологического будущего и самоопределения человека в реалиях современности. Выставка, как и прежде, прошла в КХУ им. Фешина. Она стала началом для серии вечеринок с участием московских и зарубежных музыкантов и перформансов.

Об этой выставке я узнала давно — она проходит в рамках фестиваля Kursiv. Многие мои друзья сегодня посетили ее, и я не стала исключением. Правда, ожидала, что все будет немного обширнее, но и так тоже неплохо. Мне интересно искусство, тем более в сочетании с такой темой как технологии и их внедрение в общество. Я в целом люблю прогрессивное искусство, различные инсталляции и постмодерн.

Еще мне повезло, что я выиграла проходку на вечерние мероприятия фестиваля, поэтому постараюсь посетить абсолютно все события из их программы.

В нашем городе, к сожалению, не очень много событий подобного рода. Никаких мероприятий, которые могли бы по-настоящему зацепить, и любое «приезжее» искусство хочется обязательно увидеть. Именно об этой выставке я узнал через знакомую, и сюда меня привели мои убеждения — хочу увидеть все сам, мне интересно творчество людей.

Считаю, что практически все мероприятия, которыми занимаются мэрия или общественные структуры, организованы не очень хорошо. Например, музыкальный фестиваль Unsound Dislocation показался мне позором. А когда люди подходят к организации событий с душой: тратят собственные деньги, просто хотят показать свои работы — это всегда здорово и стоит посещения.

Вообще, обычно я посещаю в основном андеграунд-вечеринки — то, что делают BNF, сообщество «Изолента». Мне нравится музыкальная составляющая, и я разыскиваю те места, которые близки мне по духу — а это металл, бетон и техно (смеется, — прим. Enter).

Меня очень впечатлила первая сессия фестиваля Kursiv. Я шла туда за музыкальной программой, потому что привозили французских артистов. В этот раз решила посетить выставку. Интересна сама концепция: в том плане, что тема для современности очень актуальна. Мы выходим на улицу и действительно попадаем в цифровую реальность, каждый день работаем с гигабайтами информации. Мне это близко, потому что моя работа зачастую связана с интернетом. Наверно, когда-нибудь мы окажемся в будущем, как в фильме «Эквилибриум», и надо будет с этим что-то делать — художник подсказывает, как можно выйти из подобной ситуации.

Я слышала про фестиваль, но на первой сессии не присутствовала. Сегодня пришла конкретно на выставку — мне интересно посмотреть на то, что делают люди, и открыть для себя кого-то нового в этой сфере. Все мы разные и по-разному смотрим на вещи, поэтому видение другого человека всегда вызывает любопытство.

На самом деле я часто посещаю выставки. Недавно была в Кремле — увидела работы художника с татарскими корнями, который сейчас живет во Франции, и состоит в их Союзе художников. Также хожу на андеграунд-вечеринки, хотя я и далека от техно, которое так модно в Казани, и больше тяготею к хип-хоп индустрии. Даже думаю о том, чтобы развивать это направление в нашем городе.

К современному визуальному искусству, в отличие от музыкального, отношение имею далекое. Любопытно, как будут звучать Smerz, которые заявлены в программе Kursiv. Казань — это техно-столица страны, поэтому интересно, что будет очередным витком. О выставке Антона Бунденко же я узнал из статьи Enter и заинтересовался. Возник вопрос: «А что это будет?».

На городские мероприятия хожу по наводке новостной ленты. К сожалению, даже не помню, на каком классном событии была в последний раз. Бываю на выставках, например, в «Хазинэ». А вот вечеринки не очень люблю. А когда наткнулась на пост об этой выставке в Инстаграм, то подумала, что это точно что-то интересное. До этого про фестиваль новой культуры ничего не слышала — здесь в первый раз.

Вообще, нам бы почаще проводить в городе выставки. В Казани много художников — их бы из дома выгнать и сказать: «Давайте, работайте, показывайте что-то свое» (смеется, — прим. Enter). Большая часть боится представить людям свои работы. Например, я.

Увидел информацию о выставке на Enter. Мне всегда нравится узнавать больше о событиях, связанных с современным искусством, поэтому я здесь. Вдвойне интересней творчество отечественных художников. Экспозиция маленькая, а хочется, чтобы было много экспонатов и больше разнообразия.

Меня привлекает то, что делают ребята из «Смены». Хотя я бываю на их мероприятиях не так часто из-за высокой занятости. А еще в Казани не хватает промо-групп, связанных с музыкой и искусством.

Один бы я на такое мероприятие точно не пошел, но за компанию — почему бы и нет. Сюда меня привело сарафанное радио. А уже здесь посетили какие-то новые мысли.

Лично мне всего хватает в культурной жизни Казани, иногда даже хочется, чтобы она была поспокойнее. Просто для того, чтобы у людей было больше времени и внимания на частную жизнь. Я сторонюсь массовых событий, предпочитаю находиться один со своими размышлениями и желательно в лесу (смеется, — прим. Enter).

Я была на первой сессии фестиваля. Совсем не пожалела, что туда попала — там проходила крутая выставка, а после нее невероятный концерт группы The Dale Cooper Quartet. Это была фантастика, и я все ждала продолжения в виде второй сессии.

Также я, разумеется, жду Летний книжный фестиваль. Недавно еще прошла потрясающая вечеринка от «Изоленты». Вообще, люблю события, связанные с современным искусством. С удовольствием ходила в музей на цикл лекций, которые устраивали Луиза Низамова и Наташа Панкина. Кроме этого, еще бывают классные концерты в «Соли».

Как правило, в Казани я хожу на ночные мероприятия, музыкальные привозы, фестивали вроде этого. Естественно, посещаю и музеи, художественные, литературные вечера. Мне все это интересно, близко по духу и настроению. По сравнению с предыдущими годами, городская карта событий становится все более насыщенной.

Также мне очень нравится искусство, поэтому я не мог обойти стороной эту выставку. Тем более, здесь представлены такие экспонаты, которые меня интересуют — какой-то референс к одежде. Выставка для меня еще и начало фестиваля: я буду посещать его и дальше.

9 июня 19:00 в ЦКС «Московский» начнется вечерняя программа фестиваля новой культуры Kursiv. Ее откроет ансамбль Kymatic, который исполнит произведения Aphex Twin в перформативной коллаборации с московской арт-группой Agapa и танцовщиками Казани. Вечер продолжится лайвом хедлайнеров из Норвегии Smerz и московского музыканта Zurkas Tepla. На входе билеты обойдутся в 800 рублей, а на сайте их можно приобрести за 500.

Ночная программа стартует в 23:30 в баре «Культ». Ее посвятят исследованию телесности в пост-цифровую эпоху при участии московских диджеев Rozet, Art Crime и Slesarev. В качестве локального саппорта — viner и Fineberg. Билет обойдется в 500 рублей.

Фото: Анастасия Шаронова

15 мая с заходом солнца для мусульман начался священный месяц Рамадан. Он включает в себя не только соблюдение уразы, то есть мусульманского поста, но и время духовного очищения. В этот месяц нельзя говорить о ком-то плохо, сплетничать, желать зла (впрочем, не рекомендуется этим заниматься и в обычные дни). Enter собрал истории шести казанцев, которые развенчали миф о том, что уразу держат только люди за пятьдесят, и рассказали с какими сложностями приходится сталкиваться в эти тридцать дней.

Держать уразу я начал в конце девяностых-начале нулевых, когда мне было около 24 лет. Предложили съездить в хадж от театра Камала, так как у меня был загранпаспорт, и к тому же я интересовался религией. После возвращения из Мекки, я начал глубже интересоваться этой темой. Не думаю, что держать пост — нечто необычное, все знают про него, и даже у нас, в театре, молодые артисты его соблюдают. Во время спектакля мы прямо на сцене открываем авыз (авыз ачу — то же самое, что и ифтар, — прим. Enter), поворачиваясь спиной к зрителю, быстренько съедаем финик и продолжаем играть (смеется, — прим. Enter). Потому что в хадисе (предание о словах и действиях пророка Мухаммада, — прим. Enter) говорится — если наступает время разговения, не нужно откладывать прием пищи.

Организм уже привык: не только тело, а даже разум ждет Рамадан. У меня так получается, что все масштабные дела я откладываю в этот месяц, но тем не менее, все запланированное успеваю сделать. Например, навестить родных, которые живут не только в Татарстане, но и по всей России. Хорошая возможность для этого, так как месяц сам диктует «навести, навести своих близких».

И еще во время Рамадана я не чувствую своих больных колен и мне все время хочется улыбаться — не знаю от чего (смеется, — прим. Enter). Я не вижу проблем, не создаю их. В этом месяце само отношение меняется к каждой ситуации — получается посмотреть на все как бы со стороны. В обычные дни нервничаешь, волнуешься, а тут как будто тело отстраняется, появляется третье «я» и оно контролирует тебя. Не хочется ни сплетничать, ни ругаться, ни сквернословить, ни обижать кого-то. Я даже не даю себе установку — «вот не надо грубить», так и само собой получается.

В театре мы собираемся и в гримерках, и в буфете, а затем вместе накрываем на стол. Это все происходит естественно, мы не думаем когда и с кем делать ифтар. Когда священный месяц заканчивается и можно есть в привычном режиме — поначалу сильно пугаешься и думаешь «ой, я нарушил». Организм неделю привыкает к тому, что можно спокойно есть, прыгать, дергать кого-то за волосы (смеется, — прим. Enter). На самом деле все благие дела остаются при нас и после уразы. Она просто помогает нам на них сконцентрироваться.

Сколько себя помню — я всегда соблюдала уразу: традиция перешла от родителей. С десяти лет я полноценно, не пропуская, держала пост. Если в детстве было тяжело в физическом плане, то со временем все это стало восприниматься по-другому — более глубоко и осознанно. Когда в течение года ты ведешь нормальный образ жизни: занимаешься спортом и правильно питаешься, то организм за пару дней привыкает и перестраивается. Мне комфортно в этом состоянии, а мозг работает даже лучше, чем обычно.

Для меня не возникает вопросов — держать уразу или нет. Если я считаю себя мусульманкой, то это для меня является обязательным. Исключения бывают, но только если у человека проблемы со здоровьем или он в пути. А дальше уже идет духовная составляющая — почему я держу уразу? Я воспринимаю это как награду от Всевышнего. Все добрые дела, которые мы совершаем в этот месяц, приумножаются во много раз. В это время мы стараемся бороться со своими эмоциями и слабостями. Ученые вроде бы доказали: все, что мы делаем в течение двадцати одного дня, перерождается в привычки, и я надеюсь, совершать добрые поступки после уразы тоже становится привычкой (смеется, — прим. Enter).

В соблюдении поста, как мне кажется, нет гендерных отличий и нагрузка равнозначная. А то, что на женщину возлагаются домашние дела и подготовка к ифтару, то это даже приятно. Для моих родных и друзей ураза — праздник длиною в месяц. Сейчас я и своим деткам стараюсь создавать праздничное настроение, дарить подарки, чтобы с детства они понимали важность этого Священного месяца и ждали его.

Мой круг общения сейчас воспринял бы с непониманием, если бы я не держала уразу. Но даже когда я училась и работала в светском окружении отношение всегда было исключительно уважительное.

Спасибо пожилым людям за то, что им удалось сохранить традиции: они держали уразу и в советское время, и в годы атеизма, и передали нам этот опыт. Сейчас я уверена, что все больше молодежи соблюдают пост. Я была на последнем республиканском ифтаре: за два дня он собрал порядка десяти тысяч человек. Причем по моим наблюдениям, основная часть — молодые люди. Мне кажется, это о многом говорит.

Мы с мамой держали уразу, когда мне было лет девять-десять. Но мы соблюдали пост не полный месяц, а, например, три дня в начале, три дня в середине и три дня в конце. Так делают многие этнические татары. Соблюдать ее полноценно я начал лет восемь назад. Это был мой осознанный выбор — ввести в свою жизнь религию уже не частично.

В течение месяца есть дополнительные посты, и в принципе, если человек их держит, ему легко перенести уразу. Бытует мнение, что насыщение не связано с едой — иногда человек может съесть две-три тарелки и не наесться. Также и с голодом — можно не есть в течение дня и даже не испытывать дискомфорт. Иногда возникают сложности с перестроением графика и может не хватать сил на что-то. Но и это нельзя назвать большой проблемой.

Держать уразу для меня — значит благодарить Всевышнего. Осознание того, что ты сегодня проснулся, руки-ноги шевелятся — уже огромное благо. Сама религия как раз и есть благодарность за все, что нам дано. Период Рамадана связан не только с постом, но и с духовными ценностями. Весь месяц человек старается ввести в свою жизнь больше религии, делать то, что он не успевает делать в обычное время. Изменения чувствуются не столько в физическом, сколько в духовном состоянии — нужно постараться бороться со своими желаниями, а ведь они — естественная сущность человека. Стараешься взять для себя новую духовную планку, и держать ее потом весь год.

Мое окружение тоже старается соблюдать эти предписания. Но было время, когда некоторые из друзей смотрели на то, что я держу уразу, как на некую дань моде, и думали, что это скоро пройдет. Но все длилось из года в год. Теперь в мечеть ходит много молодежи: они делают свой выбор и понимают, что есть вещи, которые зависят от кого-то другого и его надо найти, понять, познакомиться и начать выстраивать с ним отношения.

На самом деле даже у старшего поколения есть стереотип, что пост соблюдают только пожилые. Бывает, они говорят: «Это аксакалы должны уразу держать, а тебе зачем?» Но нам же никто не давал гарантий, что мы доживем до старости. Дело не в возрасте, а в самоощущении, которое не зависит от лет и когда оно приходит — ты начинаешь что-то искать и тянуться к духовному.

Держать уразу я начала три года назад. Это получилось само собой: работала в околорелигиозной сфере в Москве и окружали меня религиозные люди, на которых хотелось равняться, и я ими вдохновилась. Решила попробовать — и мне понравилось. Ожидала одного, потому что меня все пугали, а получилось совсем по-другому — все прошло легко. Вообще, в первые разы было даже проще. Не скажу, что сейчас пост соблюдать тяжело, но тело к такому не привыкает — это больше вопрос к настрою. Если человек держит уразу не для галочки, а осознанно, то намного легче все перенести. А там уже и тело подстроится. В первое время после уразы я прислушиваюсь к своему организму: ем понемногу, ни в коем случае не переедаю. И, кстати, для меня еще одним открытием стало, что нам не нужно столько еды, сколько мы привыкли потреблять. Поэтому восстановление после поста проходит легко.

Самое сложное в этот период — тайм-менеджмент (смеется, — прим. Enter). Приходится ложиться поздно, но вставать при этом все равно хочется пораньше, чтобы успеть сделать что-нибудь полезное. Однако дел в этот период совсем мало, поэтому думаешь: «Чем заняться?» А ничем! Для меня это небольшая проблема, потому что появляется очень много свободного времени, которое можно потратить на размышления. Разум становится более ясным. Вообще, мне кажется, ураза — хорошая возможность подумать обо всем. В первую очередь — задуматься, что ты делаешь и зачем.

Я считаю, что основное отличие женщины, которая держит уразу, от мужчины, соблюдающего пост — соприкосновение с едой. Женщине нужно готовить, особенно если есть семья и дети. Приходится много времени проводить на кухне. Самое странное, что старшее поколение, не соблюдающее пост, часто спрашивает: «Это же сложно, как ты терпишь?» Зато ровесники относятся спокойно и поддерживают или вообще ничего не говорят на эту тему. Тенденция сейчас такова, что молодежь становится более религиозной — многие начинают держать уразу. Мне кажется, что стереотип о том, что пост соблюдают только пожилые люди, скоро изменится. Я думаю, это можно объяснить большей осознанностью в духовном плане, и, возможно, модой на правильное питание и ЗОЖ. При этом в период поста есть особая потребность делать что-то хорошее — задумываешься, как помочь, кому помочь и просто ищешь лишний повод улыбнуться прохожим на улице.

Держать уразу я начал класса с девятого, но не все тридцать дней — это были просто пробы. Первой соблюдать пост начала мама, за ней и вся семья. Я тогда еще не совсем понимал что к чему: сказали не есть, и я следовал предписанию. Но иногда срывался, мог случайно попить воды — ребенок же. Уже в более зрелом возрасте, получая знания в этой области, начал заниматься самоанализом и самовоспитанием и стал относиться ко всему более ответственно.

Помогало и то, что вся семья дисциплинированная. Спорт тоже влиял на формирование характера: я занимаюсь карате с десяти лет. Сейчас так по календарю совпадает, что соревновательный сезон закончился и начнется только с сентября. Ураза каждый год смещается на одиннадцать дней, и лет десять назад она попадала на период соревнований.

Я как раз учился в институте: бывало такое, что приезжаешь после учебы домой, часов в шесть-семь тренировка, а до нее не рекомендуется употреблять пищу. Поэтому ел финики, пил воду и ехал заниматься. В любом случае, религия в приоритете, потому что тренироваться можно каждый день, а пост отменять нельзя. Я даже провожу параллели со спортом — дерешься на татами и знаешь, что есть цель, которую ты хочешь достичь и прилагаешь для этого все усилия, несмотря на трудности с соперником. А здесь твой соперник — ты сам, и ты думаешь о награде Всевышнего, вот это конечная цель.

Некоторые ученые имамы проводят другую аналогию: чтобы машина хорошо ездила, ей нужно проходить техосмотр. А у нее есть изобретатель — тот, кто написал регламент. И вот нас тоже кто-то изобрел — создал Всевышний и дал регламент: если хотите прожить здоровую и долгую жизнь, то вот вам инструкция — Коран. Сложно только первые три дня из-за привычки, что утром — завтрак, потом обед по расписанию и далее ужин. Организм перестраивается под другой график, и это ощущается. Но дальше проще. Самое главное — не физические ограничения, а духовная работа над собой — в этом смысл поста. И в отношениях с окружающими. Надо быть добропорядочными с ними, иначе все окажется тщетным.

Все, кто давно меня знает, относятся понимающе к тому, что я держу уразу, а новым знакомым я сразу об этом не рассказываю. Но потом они тоже начинают относиться с пониманием: и люди другой веры, и люди, которые никогда не соблюдали пост. Тем более, у нас в Татарстане. Здесь проводятся республиканские ифтары, строятся мечети. Есть друзья, знакомые, с которыми жизнь развела и вы долго не виделись, а потом встретились в мечети — их жизнь тоже к этому привела. Такие встречи дарят невероятные эмоции.

Я держу уразу последние несколько лет, но не всегда получалось соблюдать пост строго: были обстоятельства, из-за которых приходилось прерывать. Особенно тяжело приходилось в летнее время. К тому, чтобы соблюдать пост, я пришла со временем — думаю, это связано с духовным становлением. Ведь именно с ним приходит понимание и осознание того, насколько важно иногда себя ограничивать.

Здесь вопрос еще и в том, как ты себя настроишь. Мне кажется, это очень позитивный месяц: мне нравятся ифтары, потому что на них приходят воодушевленные, открытые люди. Атмосфера вокруг сразу становится душевной и теплой. И вообще, весь Рамадан стараешься вести правильный образ жизни, помогать окружающим. Даже, несмотря на то, что я, например, не совсем религиозный человек, скорее просто верующий.

В физическом плане я ощущаю себя комфортно — появляется легкость. Ешь меньше, а это перед летом как раз актуально — многие хотят похудеть, и ураза помогает (смеется, — прим. Enter). К тому же становится больше свободного времени, потому что не нужно отвлекаться на еду — пост помимо духовной составляющей имеет еще и такое актуальное для многих значение. И работе он совсем не мешает, даже наоборот. Не надо тратить время на обед или перекусы. Но лично для меня сложность возникает в том, что нельзя пить. Тут больше вопрос дисциплины — поначалу трудно, но потом все идет очень естественно.

Я не афиширую то, что соблюдаю пост, но те, кто узнают — подбадривают, говорят, что тоже хотят попробовать, и мы друг друга стимулируем. В этом есть элемент сплочения. Держать уразу, я думаю, одинаково сложно вначале и мужчинам и женщинам. В каких-то вопросах женщины более хрупкие, нежные, но, в то же время, есть мужчины, которые много занимаются физическим трудом, для них пост — испытание. Поэтому в этом вопросе нет гендерных различий.

Сейчас много молодежи держит уразу, причем в основном те, кому за двадцать пять. Это можно объяснить так: если раньше хотелось напускного мейнстрима, то ближе к тридцати приходит осознание своей личности, информационной и пищевой гигиены. Все в совокупности превращается в образ жизни: не просто не есть напоказ, а следить за распорядком дня, помогать людям, не допускать дурных мыслей, ограничивать себя в роскоши. После уразы нужно сохранить такое чистое духовное состояние. В первые дни после поста даже приходится заставлять себя поесть, немного непривычно. Зато потом все лето ешь меньше и отлично выглядишь (смеется, — прим. Enter).

Фото: Анастасия Шаронова; предоставлено героями

С 28 мая по 3 июня в Казани пройдет пятый Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Традиционно его примет театр имени Камала. Если для участников это шанс послушать лекции от лучших театралов зарубежья и России, то для горожан — хорошая возможность увидеть премьерные спектакли камаловского театра и артистов из Южной Америки на казанской сцене. Enter объясняет, почему вместо прогулок по Баумана стоит потратить вечер на визит в театр и как герои Достоевского оказались в постановке колумбийского режиссера.

Что это такое?

Впервые международный театральный фестиваль тюркских народов прошел в Казахстане в 1989 году. Долгое время он кочевал по разным площадкам, пока окончательно не обосновался в Казани 13 лет назад. За это время событие пережило трансформацию: теперь по четным годам проходит форум с полноценной образовательной программой, а по нечетным — в столицу Татарстана свои лучшие постановки привозят театры из тюркоязычных стран. Это и есть его отличие от других российских театральных проектов.

В этом году на форуме поговорят о тексте. Его основная тема звучит так — «Спектакль, как текст. Музыка, как текст спектакля. Текст художника — образ спектакля». Что это значит и как повысить свое мастерство расскажут известные театральные педагоги из России и зарубежья. Они проведут семинары, тренинги и лекции по шести направлениям: от режиссуры до тонкостей законодательства в мире театра. Интересен «Науруз» будет не только театроведам, но и любителям пополнить инстаграм фотографиями с культурных событий. В рамках мероприятия в театре Камала покажут премьерные постановки.

Что смотреть на фестивале «Науруз»

Хедлайнер театральной программы — гость из Южной Америки. В постановке колумбийского режиссера Алехандро Гонсалеса Пуче смешалось все: отсылки к событиям в Чернобыле, персонажи Достоевского и произведение Нобелевского лауреата о трагедии на АЭС Светланы Алексиевич. При этом в спектакле «Чернобыльский идиот» прослеживаются и мотивы «Сталкера» Тарковского.

Когда: 30 мая, 19:00

Стоимость: 200-1000 рублей

Постановка Фарида Бикчантаева базируется на повести драматурга Аяза Гилязова. Смешно и трогательно на сцене соперничают две деревенские семьи, выясняя у кого машина дороже, а мебель — красивее. Но подоплека сюжета, конечно, куда глубже. Удивительно гармонично смотрятся в истории с татарским колоритом отсылки к американским мюзиклам, когда герои в круге света протяжно поют о наболевшем.

Когда: 28 мая, 19:00

Стоимость: 200-1000 рублей

Главный герой постановки Накип в послевоенное время не может вернуться на Родину, и вынужден долгие годы жить в Канаде. Здесь он празднует Сабантуй, женится на Джоанне, которую называет «жаным» и тоскует по далекому «туган як». Когда бывшим советским подданным разрешают въезд в СССР, Накип должен разобраться: где же теперь его дом — там, где новая семья, или земля, на которой он когда-то вырос?

Когда: 29 мая, 19:00

Стоимость: 200-1000 рублей (билеты раскуплены)

Главный герой постановки — пример того, как делать не стоит. Мечтая о высоком, молодой священнослужитель совершает низменные поступки: флиртует с женой слуги, судится из-за охапки соломы. Необходимость следовать строгим религиозным догмам рождает в его душе противоречие, которое и приводит к моральному краху. В постановке использован относительно новый для татарской сцены этюдный метод.

Когда: 31 мая, 19:00

Стоимость: 200-1000 рублей

После того, как в 1936-м зрители впервые увидели спектакль на казанской сцене, татарские Ромео и Джульетта — Миркай и Алсу, надолго исчезли с театральных подмостков. В современном прочтении история о влюбленных, чьи чувства в деревне посчитали причиной засухи, полна метафор и образов и лишена бытовой конкретики. Но посыл все тот же — старые предрассудки могут привести к большой трагедии.

Когда: 1 июня, 19:00

Стоимость: 200-1000 рублей

Чему учиться?

Культурную программу сопровождает образовательная часть — в этом году упор сделан именно на нее. Представители театральных профессий разберутся в нюансах законодательства, обсудят актерское мастерство, сценографию, композиторское искусство, маркетинг, менеджмент и PR-технологии в этой сфере. Рассказывать о том, как довести вокал до уровня «Руби Род» из «Пятого элемента» и смотреться на сцене не менее органично, чем Высоцкий, будут ведущие театральные педагоги России и мира.

К примеру, из Германии приедет Юрий Альшиц — специалист в области театральных тренингов. Компанию в списке приглашенных экспертов ему составят композитор Александр Маноцков, театральный критик Алена Карась, член экспертного совета театральной премии «Золотая маска» Лариса Барыкина. Зрителям, желающим углубиться в театральную тематику, на эти лекции не попасть — свободный вход только для участников театрально-образовательного форума.

«Науруз» — не единственный, но самый важный фестиваль для национальных театров России. У него как раз такой посыл — развивать национальное искусство, поддерживать его. Это возможность для региональных театров приехать и показать себя. В прошлом году в Казани свои постановки показывали театры из Якутии: такое не всегда можно увидеть даже на фестивалях в Москве. К нам приезжают еще и эксперты премии «Золотая маска» — это театральный «Оскар». Пример прошлого года: они посмотрели один из якутских спектаклей, а потом номинировали его на «Золотую маску». Таким образом, «Науруз» помогает открывать новые имена, расширять границы.

То же самое и с местными, региональными театрами. Для них это большая честь — выступить на международном фестивале. Был такой случай — на «Науруз» приезжал режиссер из Башкортостана Айрат Абушахманов. Он много обучался, ходил на мастер-классы от приглашенных нами экспертов. Все эти знания помогли ему поставить спектакль «Черноликие», который получил номинацию на главной театральной премии страны. Вообще, все наши участники проходят тщательный отбор — к нам просто так не попасть. И с каждым годом планка повышается — «Науруз» подтверждает свой международный статус.

Фото: vk.com

Имена авторов хитов татарской эстрады, как правило, хорошо известны всем, кто ею интересуется. Однако за перо иногда берутся и сами исполнители: редакция Enter совместно с психиатром Александром Граница разобралась с текстами шести татарских артистов и выяснила, о чем говорят состояния лирических героев.

Грань между нормой и патологией очень тонка, особенно сложно ее разглядеть в случае творческих людей. Творчество — это всегда нестандартный образ мыслей, поэтому произведения искусства всегда притягивают наше внимание. Оценивать творческую личность с позиции привычных критериев психиатрии не получится, поскольку гении всегда ненормальны, но не в болезненном, а в продуктивном смысле.

Комментарии, которые я дал песням — это притянутые во многом за уши интерпретации переживаний лирических героев. Ни в коем случае не авторов. Но даже здесь мы видим, как метафоры, сравнения, глубокие переживания этих героев далеки от стандартного и привычного, что даже хочется назвать это помешательством. А любовь, которой посвящены в основном эти песни, и есть самое прекрасное сумасшествие из всех возможных.

Салават Фатхетдинов

Об артисте: Заставить трепетать женские сердца одной нотой уже несколько десятилетий подвластно Салавату Фатхетдинову. Кто-то может назвать его татарской версией Стаса Михайлова, но здесь можно возразить: наш сладкоголосый жырчы — единственный в своем роде.

О песне: «Лейсәнгә» — лиричная песня о большой и светлой любви разбавляет многочисленные зажигательные хиты Салавата. А уж тот, кто хоть раз испытывал любовные терзания, точно погрузится в глубокие пучины ностальгии.

Комментарий психиатра: Маниакальный синдром. Пациенты находятся в состоянии повышенного настроения. На этом фоне происходит переоценка себя, своих возможностей и талантов. Возникает некоторая беспечность и легковесность суждений. Они считают, что окружающие по-особому к ним относятся, любят их и восторгаются ими. В тексте лирический герой явно считает себя особенным, переоценивает свои способности, легковесен и чувствует восторженное отношение со стороны противоположного пола.

Радиф Кашапов

Об артисте: Появившись два десятилетия назад на сцене, Радиф Кашапов стал светом в конце тоннеля однообразия татарской поп-эстрады. Музыкант своими текстами то навевает легкую грусть, то заставляет задуматься о судьбе татарского народа.

О песне: Тут должна быть информация о тексте песни «Азатлык», но так как анализировать эти слова, полные символизма, самостоятельно — значит просто включить фантазию, лучше довериться профессионалу. Отметим, что сам Радиф поясняет — песня имеет привкус горечи после ситуации с отменой обязательного татарского в школах.

Комментарий психиатра: Сумеречное помрачение сознания — это синдром утраты сознания, который характеризуется сужением возможностей контакта с окружающим миром, погруженностью в переживания, крайне ограниченной возможностью ориентировки. Пациенты видят фрагментарные галлюцинации и высказывают отрывистые бредовые идеи. При этом они могут совершать привычные действия, рефлекторно отвечать на вопросы. Дромоманический вариант сумеречного помрачения, когда человек может сесть на поезд, уехать в другой город, а потом очнуться через несколько дней и не помнить, как он там оказался, что происходило все это время. Разговоры при этом крайне обрывисты, представляют собой ряд мало связанных предложений. В тексте герой говорит очень отрывистыми фразами, совершает автоматизированные действия и стремится уехать на ночном поезде.

Альберт Нурминский

Об артисте: Балтасинский рэпер подобно вихрю ворвался в хип-хоп культуру Татарстана, с ходу потеснив мастеров татарской рифмы. От одного его взгляда татарки краснеют и стыдливо опускают глаза, а местные авторитеты всегда признают за своего.

О песне: Казалось бы, тексты рэпера из Балтаси должны состоять из рассказов о поездках на заниженной девятке и криминальных подвигах, но нет. Трек «Амин Асин Абез», например, — о жизни, смерти и необходимости радоваться настоящему.

Комментарий психиатра: Онейроидный эпилептический припадок. У пациентов с эпилепсией припадки не всегда реализуются как судороги конечностей. В некоторых случаях они проявляются как психические расстройства. Для пациентов с эпилепсией характерны видения религиозного содержания, которые вводят их в состояние экстаза (воодушевления и благодушия высокой силы). Существует предположение, что Жанна д’Арк страдала эпилепсией и переживала подобные состояния. Лирический герой в тексте переживает экстатические эмоции, которые часто связывают с религиозным чувством, формируется ощущение озарения, откровения.

Элвин Грей

Об артисте: На чьих концертах громче слышен визг девичьих голосов — Джастина Бибера или Элвина Грея можно спорить бесконечно. Но то, что татарин с английским псевдонимом из Башкортостана продолжает собирать стадионы и за пределами «туган як» — факт бесспорный.

О песне: В глубине души брутального Радика Юльякшина, примерившего псевдоним «Элвин Грей», явно скрывается ранимый романтик. По крайней мере, слова песни «Телепорт», которую написал сам артист, точно растопят сердце даже самой черствой татарки.

Комментарий психиатра: Корсаковский амнестический синдром. Включает в себя три формы нарушения памяти: амнезия (утрата воспоминаний), парамнезия (замещение утраченных воспоминаний вымышленными), амнестическая дезориентировка (когда пациент забывает где находится, какой сейчас год). Часто пациенты начинают что-то искать, куда-то идти, поддаваясь этим воспоминаниям. В тексте песни лирический герой занят поиском кого-то, забыл, где он сам находится, утратил воспоминания на текущие события, а также испытывает ложные воспоминания, считая, что объект поиска улетел.

Фирдус Тямаев

Об артисте: Татарский бард, в отличие от большинства современных коллег по ремеслу, песни пишет сам себе. А на своих концертах так весело подпрыгивает, что это уже стало визитной карточкой исполнителя.

О песне: От песни «Син мине эзләмә» Фирдуса Тямаева так и веет холодом угасшей любви и волчьей тоски. Осторожно: не рекомендуется слушать тем, кто страдает от свежих любовных ран, если только нет цели усугубить душевные терзания и основательно выплакаться.

Комментарий психиатра: Депрессивный синдром. Пациентов характеризует пессимистичный взгляд на будущее, они стремятся к одиночеству, высказывают идеи самоуничижения. Снижается способность получать удовольствие. Травматичное событие обычно переоценивается, переоцениваются его последствия — кажется, что уже ничего не исправить, не вернуть, что дальше будет только хуже. Меняется восприятие окружающего мира: он словно теряет краски, становится темным, мрачным, блеклым.

Гузель Уразова

Об артисте: Если Венера Ганеева на татарской эстраде — как Сириус на ночном небе, то Гузель Уразова из этой же плеяды самых ярких звезд. Как молодежные тусовки нельзя представить без песен Дорна, так и татарскую вечеринку — без ее хитов

О песне: Песня «Синсез яшәуләре» — настоящий хит татарских (и не только) свадеб уже несколько лет. Сложно подсчитать сколько пар под этот проникновенный текст сказали друг другу заветное «эйе».

Комментарий психиатра: Синдром навязчивых воспоминаний. В силу пережитых сильных эмоционально-окрашенных ситуаций у пациента непроизвольно в сознании всплывают воспоминания об этих ситуациях. Он пытается от них уйти, избавиться, но они все равно навязчиво его преследуют настолько сильно, что человек утрачивает контакт с окружающей жизнью, вновь и вновь погружаясь в них. И ему может ошибочно казаться, что он никогда не вернется из этой ситуации и не сможет жить дальше.

В рубрике «Любимое место» Enter пишет о горожанах и важных для них точках на гастрономической карте Казани. Байер и рroduct-менеджер Outpac Леня Борисов рассказал, где вкусно пообедать за 150 рублей, чем отличается атмосфера в заведениях, а также, о том, как лонги могут спасти репутацию.

Корейская еда и картофельное пюре

В последние пять лет общепиты Казани — это активно развивающийся рынок. Лично для меня в заведении важна атмосфера: она должна быть максимально легкой, но в то же время мне нужно знать, что это не случайно, и владельцы поработали над ее созданием. Если в каком-то месте готовят вкусно, но физически я буду чувствовать себя не в своей тарелке, то сюда больше не вернусь — либо дома приготовлю сам, либо выберу другое заведение.

Вообще я люблю простую кухню: например, мне нравится греческая. Она как раз сочетает в себе простоту и свежесть — это крупно нарезанные овощи и какая-то изюминка, которая всегда есть в блюде. Мне также нравится корейская кухня: у меня есть друг-кореец, и он здорово готовит традиционные угощения. Я готов есть их почти каждый день. Еще отдаю предпочтение европейской и японской кухням, хотя с последней знаком не очень хорошо.

Я сам иногда стою у плиты, но редко — из-за отсутствия времени и из-за лени. Но это всегда праздник — приготовить пюрешку самому (смеется, прим. — Enter). Ничего сложного в целом не готовлю — как правило, мясо и простые гарниры.

Чем хороший сервис отличается от обычного

«Культбар» отличается от других заведений отношением к мелочам: это мебель, аксессуары в интерьере, коктейли и обязательно сервис. К примеру, только недавно в алкогольных барах научились приносить воду перед тем, как принять заказ, а ведь это само собой разумеющееся. В «Культбаре» это стали делать одними из первых. Для меня такие моменты важны, потому что я сам работаю в сфере услуг и понимаю, насколько необходимо правильное сочетание концепции и сервиса.

Я знаю, что если не могу определиться с заказом, то подойду к бару, и бармены мне обо всем расскажут: при этом они не ограничатся перечислением ингредиентов, а поделятся историей появления того или иного напитка. Иногда какая-нибудь история совпадает с тем, что ты чувствуешь в данный момент и ты, не глядя на ценник, говоришь: «да, супер, наливайте». Для меня такие нюансы и рождают интерес к этому месту.

Мой фаворит в меню — коктейль «Зомби», потому что я люблю лонги (алкогольный коктейль большого объема, прим. — Enter). Мне нравится долго сидеть и потягивать его за дружеской беседой, и, таким образом, не напиваться. Из напитков предпочитаю девчачьи коктейли, в которых мало алкоголя и много вкуса. Из закусок: брускетту с камчатским крабом, отдельно камчатского краба и сыры, но прихожу я сюда все-таки не за едой, а за атмосферой. Здесь хорошо формируют контингент. Не то, чтобы кого-то не пускают, но ребята делают все, чтобы приходила та аудитория, которой комфортно рядом друг с другом. Это происходит естественным образом, но не само собой.

Еще три любимых места Леонида

Кафе «Скатерть-самобранка»

Это место, в котором я часто обедаю: при этом трачу максимум 200 рублей, а чаще — укладываюсь в 150. Я знаю, что кафе-столовая существует около пяти лет. Заведение открыла женщина, которая сначала готовила сама, позже наняла персонал — они этой командой так и работают. Здорово, что это устоявшийся коллектив — люди, которые живут этим местом. Они делают очень вкусные домашние блюда.

Мое любимое — это отбивная куриная грудка, запеченная под картофельной нарезкой. Она называется «Смачная» — говорящее название (смеется, прим. — Enter). Я не люблю жирные блюда, и там их практически нет: минимум соли, масла — здоровая пища. Раньше интерьер мог кого-то оттолкнуть, но хорошая новость: недавно там сделали ремонт и выкрасили все в белый цвет. Правда, если прийти в час пик, то можно не найти свободного места, но ничего страшного — ждать обычно приходится недолго.

Гриль-кафе KGB

Повара из KGB готовили у меня на свадьбе. Это лучший фастфуд в городе. Нет никаких аргументов, чтобы отрицать, что это самые классные бургеры в Казани. Я считаю, что все, что выходит из их печи — просто супер. В это заведение я регулярно хожу с друзьями и семьей. Мой обычный заказ выглядит так: must have бургер, если не хочется объедаться, либо кесадилья с курицей — всегда можно выбрать остроту на свой вкус.

Кофейня Surf Coffee

Год назад я впервые попробовал серфинг, и понял, что мне это очень нравится. Этот стиль мне близок: серфинг был основой для всего экстремального спорта и, следовательно, уличного стиля. Поэтому кофейня привлекает меня своей концепцией. Однако я не ценитель кофе, поэтому беру то, что мне там посоветуют. Обычно я пью латте. Но больше всего мне нравится само место, его атмосфера.

Фото: Анастасия Шаронова

В 2018-м году международная акция «Ночь музеев» пройдет в Казани в ночь с 19 на 20 мая. На этот раз тема события — «Шедевры из запасников»: к примеру, можно увидеть картины Репина, которые обычно скрыты за дверями музейных фондов. Или сделать селфи с золотыми слитками Нацбанка. Возможность бесплатно пройтись по залам выставочных галерей и арт-пространств бывает только раз в году, поэтому Enter подробно рассказывает что делать тем, кто не собирается проводить эту субботнюю ночь дома.

Государственный музей изобразительных искусств РТ

Развлекать посетителей в музее начнут после полудня: в 13:00 пройдет интерактивное занятие с мастер-классом для детей «Путешествие в картину». Для взрослых в 15:00 стартует экскурсия, на которой представят графические произведения Ивана Шишкина. А после «выйдут из запаса» произведения Ильи Репина, в обычные дни скрытые от посетителей. Прогулку по музейным залам с пяти вечера будут сопровождать арии и романсы. Завершится «Ночь музеев» в полночь в главном здании экскурсией по постоянной экспозиции.

Национальная художественная галерея «Хазинэ»

В галерее впервые представят масштабный выставочный проект «После оттепели. Изобразительное искусство 1970–80-х годов». Он посвящен искусству Татарстана в контексте общесоветского времени. Как сшить себе ичиги на зависть подругам расскажет художница Наиля Кумысникова, а любителям документальных фильмов представят киноленты о художниках 70-х годов и о танцорах балета Рудольфе Нуриеве и Михаиле Барышникове.

Музеи Казанского федерального университета

Когда: 18 мая, 10:00-18:30

Сколько стоит: Бесплатно по записи, стоимость мастер-классов: 100-150 рублей

Музеи Университета готовят большую программу: в музее им. Лобачевского пройдет программа «Геометрия в красках», «Геометрия восточных мудрецов», «Зачарованные фигуры» и «Мир Лобачевского». Все это, как ни странно, будет посвящено геометрии, математическим фокусам, разгадкам теорем и мира гения математики. Геологический музей проведет мастер-классы, связанные с эпохой динозавров, а в императорском зале пройдут музыкальные концерты. Перечислить все активности довольно сложно — проще прийти и увидеть все своими глазами. К тому же двери музеев будут открыты с самого утра до позднего вечера.

Национальный музей РТ

Когда: 19-20 мая, 11:00-04:00

Сколько стоит: Вход на Площадь 1 мая свободный, в залы — от 75 рублей

В Нацмузее откроется ярмарка мастеров, после которой можно пополнить свою шкатулку украшениями в стиле hand-made. Для тех, кто надеется поскорее загореть к лету, подготовлена программа вне стен музея: концерт, выступление театра моды «Ильдан Лик» и «Косплей-дефиле» по мотивам анимэ. Вечером посетители сразятся в настольных играх и узнают о правилах чайной традиции. Ближе к закату на площадке перед музеем казанцам предстоит подпевать под любимые хиты в исполнении кавер-групп. Звучит не слишком креативно, но мы знаем, что многим понравится.

Национальный банк РТ

В Нацбанк в этот день стоит идти для того, чтобы обогатить свои знания и попасть в атмосферу начала XX века. В банке откроется выставка, посвященная 100-летию захвата золотого запаса Российской империи, будут открыты экспозиции «Маршрут золотого запаса» и «Эпохи денежных реформ», а все желающие смогут пополнить ленту Инстаграма фотографиями в обнимку с золотыми и серебряными слитками.

Центр современной культуры «Смена»

Если классические шедевры искусства уже изучены, то «Смене» есть что предложить знатокам: например, экспозицию швейцарских плакатов «Народный голос. Глас народа» и выставку «Открытые системы». Мастер-класс «В поисках пропавших картин» познакомит с работами художников Татарстана, а чуть позже с лекцией о методах исследования художественных самоорганизаций выступит научный сотрудник архива Музея современного искусства «Гараж» Антонина Трубицына.

Фабрика Алафузова

Вечером на Фабрике Алафузова откроется галерея картин казанских художников, а эффектности ради с фабричной крыши свои стихи начнут читать казанские поэты. Изнанку городской жизни представит Саша Гром — на ее фотографиях на солнце нежатся упитанные казанские коты и в упадок приходят старинные здания. Музыкальное сопровождение обеспечат группы «Юна», «Nature Morte», «Характер», «Равновесие»; андерграунд коммьюнити BNF проведут вечеринку, на которой зазвучат электронные лайвы, хаус и техно музыка.

Музеи Казанского Кремля

Музей исламской культуры откроется уже в 9:00, а на культурно-развлекательную программу казанцев позовут ближе к вечеру. В 18:00 на площади перед мечетью Кул Шариф откроется выставка ретро-автомобилей, у стен Спасской башни начнется экскурсия «Детективная история», затем пройдет концерт хоровой музыки. Потанцевать же можно будет вблизи татарской альтернативной сцены или под латиноамериканские ритмы.

Музей Е.А. Боратынского

Программу откроет камерная выставка «Мир красок, света и линий». В основе сюжета рассказ об уникальном экспонате — ящике с красками, который принадлежал известному художнику Николаю Фешину. Гостей музея поэта Евгения Боратынского во время виртуального тура познакомят с историей дома и усадебной территории «Цветущая Боратынка». Экскурсия плавно превратится в театральное представление от поэтического театра Алексея Гомазкова.

Дом занимательной науки и техники

Тех, кто все еще ждет письмо из Хогвартса, приглашают на бал в стиле «Гарри Поттера» маги и чародеи. Волшебные палочки, шляпа, которая еще на входе определит, хитрец ли вы из Слизерина или храбрец из Гриффиндора — вот что готовит для гостей интерактивный центр в этот вечер. Дальше все по уже изученной схеме: учимся варить зелье, играть в шахматы или в излюбленный магами квиддич.

Фото: vk.com

Герои мультфильмов, которые разговаривают на татарском языке, у школьников из Татарстана появились восемь лет назад. Если кино, сериалы и музыка с национальным оттенком уже давно водились в коллекции местных патриотов, то ниша анимации пустовала. Появление «Татармультфильма» позволило решить сразу несколько вопросов — заполнить пробел и сделать то, что не всегда удается на уроках истории, — студия познакомила школьников с татарской культурой легко и доступно.

В рамках рубрики «Состав» Enter на этот раз рассказывает о тех, кто создал мультфильм, попавший в Книгу рекордов России, и придумал персонажей, с которыми растет новое поколение детей.

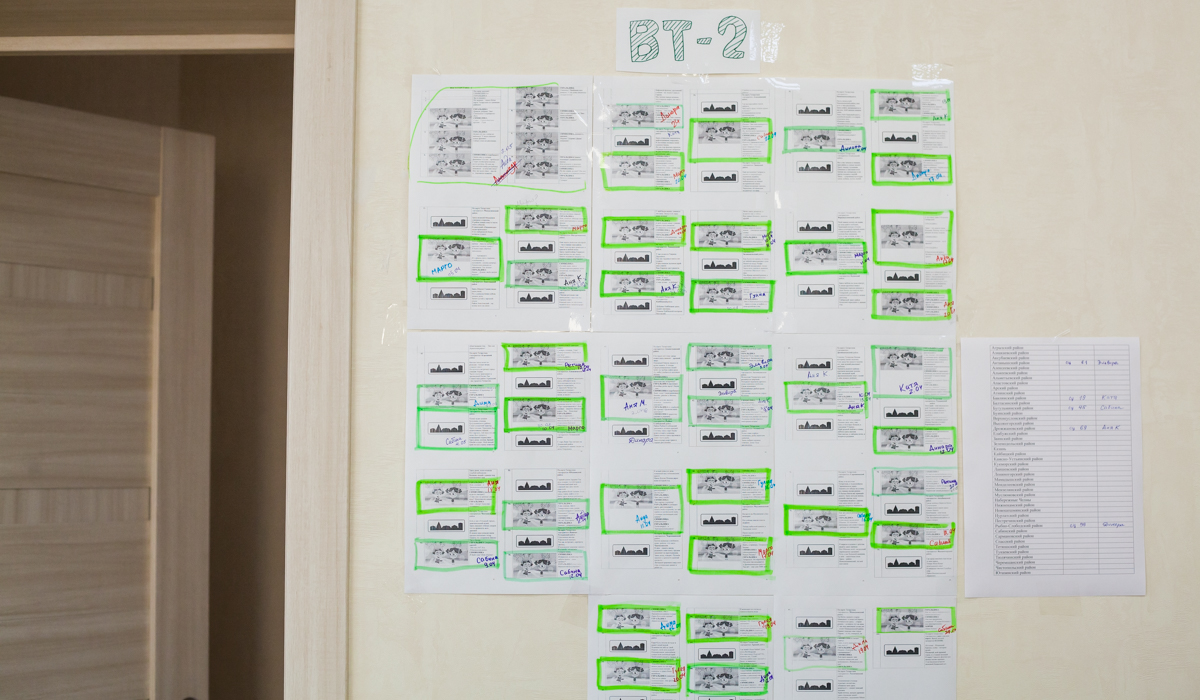

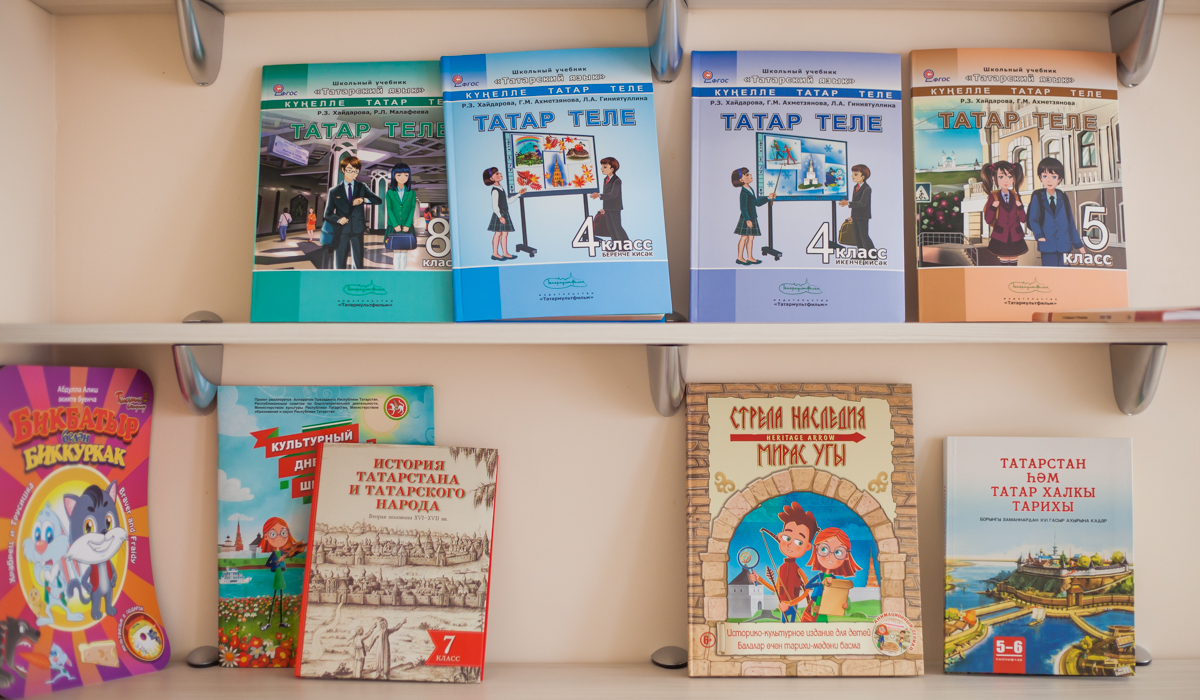

Первый мультипликационный фильм под брендом «Татармультфильм» вышел в 2009-м году. Следом за «Ребенком и бабочкой» по произведению Габдуллы Тукая в том же году появился «Забавный ученик» — это были первые попытки создания собственной студии. Полноценно она заработала в 2010-м, когда стало понятно, что коллаборация Марата Ганиева и Сергея Киатрова удалась. Марат Ганиев стал мозгом проекта, взяв на себя финансовые и организационные моменты, а Сергей Киатров — его душой, занявшись творческими поисками. Затем производство анимации дополнила печатная продукция — художественно-анимационные издания, школьные учебники. Так возникло издательство. Сегодня иллюстраторы и мультипликаторы работают вместе в одной студии под брендом «Татармультфильм».

Полнометражный мультфильм «Стрела наследия», одержавший победу на международном фестивале мусульманского кино в номинации «Национальное кино». «Татармультфильм», 2017-й год

«Когда мы организовывались, то попытались сразу найти профессионалов в этом деле, но они оказались нам не по карману. Зато мы нашли “маньяков”» — без опыта работы, но с диким желанием заниматься анимацией. Мы начали, как когда-то в гараже начинал “Дисней”: восемь лет назад рисовали на бумажках, у нас было два компьютера, один сканер, который стабильно сгорал раз в месяц. Затем мы сканировали рисунки на компьютере и там же их разукрашивали», — вспоминает один из основателей «Татармультфильма» Сергей Киатров.

Современное Объединение «Татармультфильм» — это более пятидесяти человек, которые создают анимацию, реализуют социальные проекты, выпускают детские книги и учебники. На их счету проекты «Стрела Наследия», «Культурный дневник школьника», «Дневник добрых дел», многосерийные сказки о татарском народе, обучающие мультфильмы для школьников. Многие из них получили награды международных кинофестивалей, специальный приз Всемирной организации ТЮРКСОЙ, а проект «Век Татарстана» попал в Книгу рекордов России. Одна из целей Объединения — заинтересовать маленьких зрителей национальной культурой.

Слева направо: Анна, Елизавета, Тамара, Сергей, Арина, Елена, Дарья, Наталья, Екатерина

Сергей Киатров,

главный режиссер Объединения «Татармультфильм»

Первые мультфильмы Сергей Киатров создавал с двумя помощниками. Уже потом появилась творческая команда, которую он возглавляет до сих пор. Он в ответе за конечный результат — создавать качественные, интересные татарские мультфильмы. Сергей Киатров разделяет мнение, что режиссер — это капитан, который пытается открыть Америку, когда экипаж хочет домой, и его задача — вдохновлять и вести за собой.

Дарья Митрофанова,

исполнительный директор студии-анимации «Татармультфильм»

Дарья пришла на студию семь лет назад без опыта работы в анимации. Теперь с ходу расскажет, что такое «тайминг» и «спейсинг». Именно она решала, как будет выглядеть визуальный ряд в проекте «Стрела Наследия». Вместе с главным режиссером продумывает стиль мультфильмов и не дает аниматорам забыть о сроках сдачи проекта. Кроме работы директором может похвастаться званием кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.

Тамара Гурская,

руководитель отдела иллюстрации

Тамара — тот самый человек, который подсказывает, верной ли дорогой идут иллюстраторы. В ее подчинении восемь сотрудников. Она должна четко знать, какие иллюстрации достойны появиться в книгах издательства, а какие — нет. Сейчас работает над проектом о флоре и фауне Татарстана и отбирает изображения, которые не заставят школьников зевнуть и захлопнуть книгу в самом начале.

Елизавета Кузнецова,

ведущий художник-иллюстратор

Когда-то Лиза рисовала в стиле Ивана Шишкина — училась на художника-живописца. Затем холст с красками заменил планшет: новые технологии осваивала почти с нуля. Под ее контролем — качество иллюстраций издательства. Ей приходится постоянно работать над своей техникой, чтобы задавать планку остальным. Сейчас занимается «Дневником безопасности школьника»: рисует комиксы, в которых дети учат инопланетян соблюдать ПДД.

Анна Гаранина,

художник-иллюстратор

«Типичный творческий» — так о себе говорит Аня. Раньше днем работала продавцом-консультантом, а вечером бралась за краски. На перемены решилась год назад: теперь на полках казанских учеников несколько книг, обложки которых иллюстрировала Аня. Она в ответе за оформление «Культурного дневника школьника» — проекта, благодаря которому пятиклассники вместо похода на «Мстителей» выбирают прогулку по музею. После работы ручку для планшета меняет на обычную: пишет рассказы.

Наталья Кочергина,

ведущий художник-аниматор

Правая рука правой руки главного режиссера — примерно такую позицию в «Татармультфильме» занимает Наталья. Она помогает исполнительному директору анимационной студии находить общий язык с командой. Иногда чтобы объяснить аниматорам, как движется тот или иной персонаж, демонстрирует все наглядно: приходится и танцевать, и прыгать, и бегать. За три года она поработала над проектами «Нефтяша», «Стрела Наследия», первой частью мультфильма «Век Татарстана».

Арина Карпова,

художник-иллюстратор

В какой-то момент Арине надоело считать, и она стала рисовать — получилось хорошо: так, экономист превратился в иллюстратора. Пришлось многому учиться и осваивать разные техники. В портфолио Арины — создание фонов для нескольких мультфильмов и работа над проектом «Культурный дневник школьника». В последнее время она разрабатывает дизайн дипломов, которые вручают призерам различных конкурсов.

Елена Ермолаева,

директор по персоналу

Команда профессионалов Объединения — заслуга Елены. Именно она определяет, кто может усилить коллектив, а кому лучше рисовать только в своем блокноте. Еще она стоит на страже дисциплины — держит в узде широкую творческую натуру сотрудников. Так, аниматоры и иллюстраторы понимают, сколько времени можно потратить на чай и прокрастинацию, а когда вернуться в рабочий процесс во имя дедлайна.

Екатерина Макарова,

художник-аниматор

Год назад строгий деловой костюм Катя сменила на любимые цветастые платья — из менеджера стала художником-аниматором: случайно увидела объявление о наборе в школу анимации при «Татармультфильме». Ученицей оказалась способной, и после учебы влилась в творческий коллектив. В последнее время работает над второй частью мультфильма «Век Татарстана» — заставляет персонажей двигаться.

Фото: Анастасия Шаронова

Спорам вокруг обязательного татарского в школах скоро исполнится год, но вопрос о том, вернется ли «Алифба» на парты в этом учебном сезоне, все еще остается без ответа. Те, кто урокам татарского в старших классах предпочли чаепитие с эчпочмаком в столовой, могут наверстать упущенное прямо сейчас. Enter рассказывает о способах, которые помогут освоить язык Тукая, если очень хочется, но нет времени, денег или того и другого.

Иллюстрации ранее были опубликованы в проекте «Фразеологизмы» издания Azatliq Radiosi

Подписаться на телеграм-каналы

Те, кто остался предан телеграму даже после его блокировки, могут подписаться на каналы, которые подтянут уровень татарского до «яхшы». Год назад Духовное управление мусульман запустило «Татарский для начинающих» — помощник в освоении грамматики и расширении словарного арсенала. Например, он подскажет, что ответить эби на улице, если она не может найти нужный адрес, или как с выгодой поторговаться на рынке — конечно, на татарском языке.

Создатели паблика во «ВКонтакте» по обучению татарскому решили идти в ногу со временем и создали его аналог в телеграме — «Учим татарский язык». Здесь много полезного для начинающих, в том числе изображения с текстами на обоих языках. Они помогут пользователям отличить «эт» (собака, — прим. Enter) от «ат» (лошадь, — прим. Enter) не только по написанию букв, но и по внешним признакам.

Создатели канала «Әдәбият вә Тәржемәханә» («Литература и Дом переводов», — прим. Enter) предлагают освоить татарский через рассказы и стихи. А если вы ищете более легкие способы приобщиться к миру татарской литературы, то на помощь придет канал «Татарча аудио әсәрләр» («Аудиокниги на татарском», — прим. Enter) — так, учить язык Тукая можно, прогуливаясь по Старо-Татарской слободе или поедая элеш в ближайшем кафе.

Изучать с помощью игр