Автор: Луиза Низамова

13 октября в «Смене» открылась выставка «Солнцем» — дуэт художников Зухры Салаховой и Артура Голякова. Она открывает каскад мероприятий, подготовленных к десятилетию Центра современной культуры.

Enter побывал на выставке и выяснил, какая идея лежит в ее основе, как Гоголь связан с работами авторов, какой ракурс лучше подходит для рассматривания выставки и оправданы ли дихотомии и дуальности.

На фото художники Зухра Салахова и Артур Голяков

При чем тут солнце?

Последние два года «Смена» уделяет много внимания локальному искусству. Все началось с групповой выставки «Кажется, будет выставка в Казани», которая задала новое направление деятельности институции. Если раньше проекты местных авторов возникали спорадически, то после они стали постоянной составляющей выставочной политики «Смены». Выставка «Солнцем» продолжает это направление.

Отправной точкой работы над ней стали две постановки: балет «Весна священная» Игоря Стравинского и опера «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина. Художники задавались вопросом, оправдана ли идея о том, что две конфликтующие стороны могут существовать только как взаимоисключающие. Результатом стала инсталляция во весь зал, собранная из работ разных размеров, материалов и техник, включая вышивку, скульптуру, объекты из пенополистирола и живопись.

Раньше я не сопоставлял «Весну священную» и «Победу над Солнцем». Оказалось, премьера обеих состоялась в 1913 году. Один год, но разная режиссура: в первом случае Николай Рерих, в другом — Казимир Малевич. Это очень важные вещи для искусства, связанные с историей нашей страны, но двигаются они в абсолютно разных направлениях: в «Весне» описываются обряды и человеческое жертвоприношение, а в «Победе» воспеваются технологии. Одни стремятся в дохристианское прошлое, а другие устремлены в будущее.

Художники начали это обсуждать и хотели создать искусственное противопоставление двух векторов, но поняли, что нельзя назвать произведения полностью противоположными. В этих постановках можно вычленить множество различных тем: отношения Запада и Востока, вопросы западников и славянофилов, прошлого и будущего. В то же время четкая логика в постановках не прослеживается. Позиция и взгляды по одним и тем же вопросам все время меняются, но за счет таких противопоставлений можно проследить другие процессы. Выставка — отчасти про конфликт, который проявляется на разных уровнях.

Почти все работы родились из одного смыслового облака. Изначально мое отношение к идее выставки было несколько проще: она — про разное положение человека в мире и его взаимодействие во вселенском пространстве. Я вспомнила, что у нас был спор о толстовцах, в котором я топила за жизнь без насилия. Но в ходе долгого разговора мы пришли к выводу, что невозможно жить, не будучи насильственной единицей.

Лучший ракурс выставки

Принцип устройства выставки авторы сравнивают со сценографией театральной постановки. На выставке «Солнцем» Зухра Салахова выступает в необычном формате: здесь редко можно встретить вышивку, которая у зрителя ассоциируется с художницей. Вместо камерных работ из нитей она обращается к ткани и уверенно чувствует себя в крупных объектах, часть которых сшила на швейной машине. Работы Зухры Салаховой изначально задумывались объемными, а Артура Голякова — плоскими. Первые словно становятся актерами, а вторые — декорациями или постаментами для них. Зухра Салахова назвала свои новые объекты «шкурами», тогда как Артур Голяков создал решетки или клетки, из которых животные то ли вырвались, то ли наоборот — стали объектом нападения животных. Взаимодействие двух художников может принимать форму интервенции одного в пространство другого, и тогда граница между плоским и объемным становится нечеткой. Подобно сцене, выставку невозможно осмотреть со всех сторон.

То, что зритель видит на выставке, имитирует танцы «Весны священной». Так как мы отсылаемся к театральным постановкам, то хотели, чтобы основной обзор на выставку был от входа. В нашей голове она выглядела плоской: зритель заходит, и перед ним появляется сцена. Если смотреть издалека, сложится впечатление цельной картины, в которую ты можешь заходить и рассматривать или оставаться у двери и воспринимать увиденное как плоское изображение. Если ты проходишь вглубь и погружаешься в детали, то как бы увеличиваешь картинку на экране.

Если происходящее на «сцене» напоминает «Весну священную», то стена с решеткой в конце зала — о черном заднике в «Победе над Солнцем», из которого впоследствии родился «Черный супрематический квадрат» Малевича. Подобно ему, решетка становится границей видимого для зрителя, экраном. Зритель «Солнцем» будет часто сталкиваться с понятием экранной плоскости: например, зеленый пол — отсылка к хромакею и весне одновременно. По словам Зухры Салаховой, он похож на траву, но не природного происхождения.

Большинство зрителей выставки увидят ее только на экране телефона или компьютера. Возвращаясь к обсуждению существующих противопоставлений, я считаю, что нет никакого «онлайн» и «офлайн». Достать телефон, поставить лайк или написать сообщение стало такой же обыденностью, как разговор. Неправильно говорить, что виртуальный опыт переносит меня в какую-то [другую реальность или] «матрицу». Такое противопоставление, на мой взгляд, абсолютно неверно.

Решетки Артура Голякова

Один из уровней конфликта проекта проявляется через противопоставление форм: у Зухры Салаховой это, как правило, мягкость и органика, а Артур Голяков берет за основу жесткую решетку. Она — рамка, упорядоченная структура, «форма, повсеместная для искусства нашего века», через которую художники-модернисты утверждали автономию искусства, противопоставляя ее природе.

Структура решетки в основе работ Голякова ассоциирована и с понятием живописи. Она неразрывно связана с пространством по обе стороны от нее. Картина — это то, во что мы всегда упираемся взглядом. По словам художника, решетки — также отсылки к математике: матрица — просто очередной слой, за которым может быть еще один.

«Живой» и «мертвый» языки Зухры Салаховой

В своей практике Зухра Салахова часто выбирает сюжеты из древности. Для «Солнцем» она создала оммаж к эскизу декорации и костюмов Рериха к «Весне священной». В оммаже Зухра реализует два художественных языка, «живой» и «мертвый». Значительную часть объектов можно увидеть распластанными на полу.

Мне нравится, что в картине Рериха люди набросили на себя шкуры, словно образы. На выставке, как и на картине, я показываю не медведей и баранов самих по себе, а именно шкуры, потому что мне важно представить их в виде образов.

Мертвый язык возникает, когда человек думает, что в чем-то разобрался, и делает из этого удобоперевариваемый продукт. Живой язык — более интуитивный, живописный. Голубятня — олицетворение живого языка, а психиатрическая больница, вывернутая наизнанку, — мертвого. Но на самом деле это разделение условное, и один язык может переходить в другой. Невозможно однозначно сказать, на каком из языков говорят медведи: идеально стеганые квадратики указывают на мертвый язык, в то же время могут быть вывернутыми наизнанку — это живой язык. При этом и мертвые, и живые проходят одинаковый путь: на это указывает одинаковый процесс создания объектов — стежка.

Сколько работ можно увидеть на выставке?

В пресс-релизе «Солнцем» описана как тотальная инсталляция. По определению автора термина Ильи Кабакова, она требует полного пере- и достраивания пространства, включая стены и потолок, или создания пространства внутри пространства, чего на выставке в «Смене» не увидеть. Голяков называет использование термина ограничением языка и объясняет, что получившаяся форма выставки позволяет ему исследовать границы понятий. В частности, как очертить, где начинается и заканчивается произведение искусства.

Когда зритель входит в зал, он видит большую работу, которая складывается из двух работ — от каждого автора по одной. В свою очередь, они делятся еще на множество: например, стенка сама по себе включает еще две вещи. Когда же работа Зухры Салаховой лежит на решетке Артура Голякова, из двух произведений получается нечто третье.

Авторы ставят вопрос, что в данном случае считать произведением. Формально каждое из произведений, в том числе решетки, имеет название. Все дробится, разбивается и собирается во все, что можно. По словам Артура, те же решетки после выставки, вероятно, превратятся в запчасти для будущих работ.

На выставке нет поясняющих текстов — это отвечает идее Голякова о том, что художник должен стремиться к усложнению. Не столь важно, думали ли создатели «Весны священной» о «Победе над Солнцем» — важнее перестать упрощать вещи, которые мы воспринимаем как данность.

Наша основная задача — сообщить, что художник должен бороться с банальными вещами, и на основе сопоставления рассмотреть конфликт. Дихотомии и дуальности носят условный характер и описывают только одну узкую сферу, что является упрощением. Это упрощения мы и исследовали в выставке.

Мир не черно-белый и не цветной — он настолько сложный, что не совсем понятно, как выстроить мыслительный критический аппарат, чтобы его воспринимать. Важно об этом помнить.

Автор: Луиза Низамова

Фото: Даниил Шведов для ЦСК «Смена»

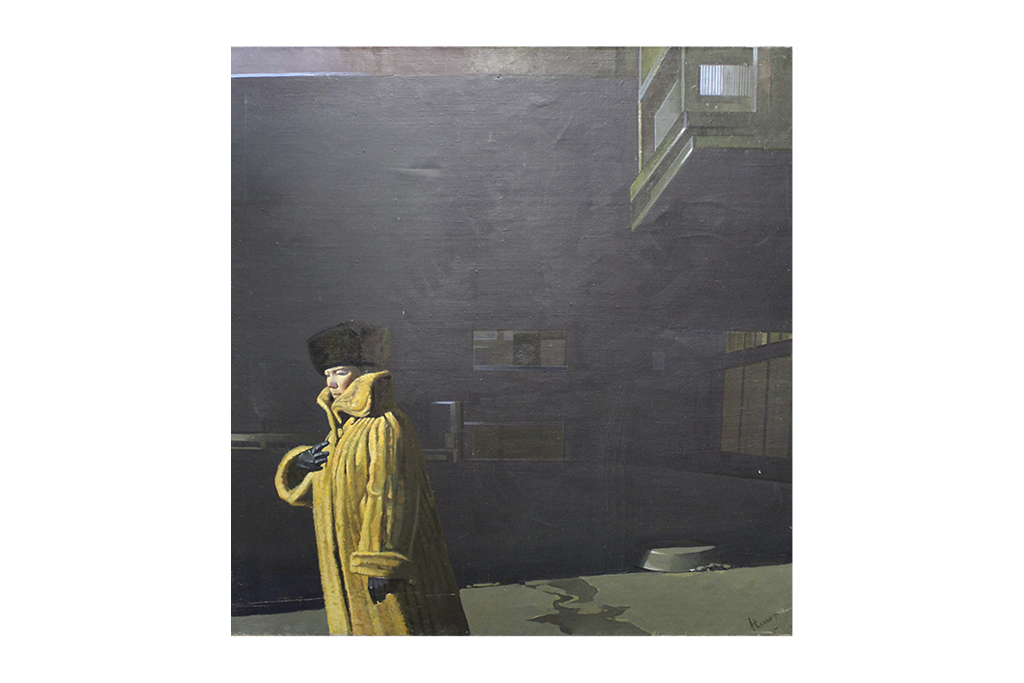

В рубрике «Артгид» редакция исследует искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, их героях и художественных стратегиях. В этот раз героем рубрики стал художник Рамин Нафиков. Enter встретился с Рамином на его недавно открывшейся выставке «Земля Африки», чтобы поговорить о постигнутой красоте, художественной среде Латвии, идеальной выставке и сходстве искусства и музыки.

Художник Рамин Нафиков родился в Казани в 1967 году. Окончил Казанское художественное училище им. Фешина, а затем перебрался в Ригу учиться в Латвийской Академии художеств. Закончив обучение там, с конца 1990-х стал работать в двух городах параллельно — в Казани и Риге. Используя язык абстрактной живописи, центральным объектом в своем творчестве называет цвет и работу с цветовыми сочетаниями и соотношениями. На сегодня Рамин Нафиков — плодотворный художник, участник нескольких десятков персональных и групповых выставок в России, Латвии, Чехии, Италии, Австрии, Дании и Сенегале.

«Главное — испачкать холст»

— Когда у вас появилась мысль быть художником?

— Она была всегда. Мой папа художник, и я не помню, чтобы мечтал стать кем-то другим. Он говорил, что в трехлетнем возрасте я мог сидеть рисовать два-три часа, не поднимая головы — нехарактерная для такого возраста усидчивость. Он хвалил меня, и это подстегивало.

— Как начинается ваш день? Вы пишете ежедневно?

— По-разному, но хотелось бы больше писать. Помимо живописи, есть много бытовых, организационных вопросов. С утра писать не получается — по крайней мере, раньше так было: я был «совой» и чувства просыпались не раньше полудня. В этом и состоит график — работаешь, когда лучше чувствуешь и когда открыт. Наиболее открытое эмоциональное состояние у меня с 23:00. С утра я более скептичен и дожидаюсь, пока откроюсь.

Раньше самое продуктивное время было вечером, но надо проснуться достаточно поздно, чтобы не уснуть. Хотя писать лучше при естественном дневном освещении — картины начинают «играть». Когда включаешь свет, нужно время, чтобы глаз перестроился.

— Вам одинаково хорошо работается в разных местах?

— Мне всегда нужно привыкнуть к месту. При перемещении на полноценное вхождение в работу уходит два месяца. И это два месяца работы, а не просто адаптации. Поэтому я всегда отказываюсь от приглашений в резиденции на две-три недели. В таких условиях нереально успеть — если только исполнить заготовку.

— Какой самый любимый момент в вашей работе художника?

— Начало работы над новой картиной. Как говорит один мой друг-художник: «Главное — испачкать холст». В процессе возникает весь спектр эмоций, даже отчаяние и гнев на самого себя. Но все равно это большое удовлетворение от процесса. Я даже не знаю, чего ищу — картина сама подсказывает.

— Я читала, вы довольно долго работаете над одной вещью. Бывает, когда работаете одновременно над несколькими?

— Обычно нет. Параллельность может быть, когда уже не знаешь, что делать с работой. Она плохая, тебя не устраивает и ставит в тупик — тогда можешь переключиться. А когда процесс идет, я работаю только над одной картиной. Днями сижу, смотрю, как идиот, и не понимаю, что и как писать дальше. Дожидаюсь момента, когда пойму, отворачиваюсь, отвлекаюсь… Да, это долгий процесс — видимо, наращивается эмоция, энергия, и за один раз ее не выдать.

Пикассо писал за один раз, но это глобальный недостижимый талант. А мне нужно время. Я только урывками, вскользь вижу и чувствую, а потом ощущение пропадает. Пишешь холст, а на следующий день уже смотришь — нет, нехорошо. Долго идешь к тому, что картину можно оставить такой, какая она есть в данный момент. Я часто снимаю процесс на фотоаппарат, рассматриваю ранние снимки картины и иногда думаю: «Зачем закрасил здесь? Было же лучше».

Сам процесс и есть удовольствие от написания картин. Когда твои действия происходят в полную силу, когда творишь наотмашь. Там для тебя и трагедия, если не получается, и радость, когда получается.

— Некоторые художники любят посещать публичные мероприятия. А вы — какой?

— Как сейчас говорят, я интроверт. Мне лучше с самим собой: там, внутри, все гораздо интереснее.

— Внешне кажется наоборот.

— Мне интересно говорить, чем я занят. Стихи рассказывать я не смогу, да и песню спеть тоже…

— Вы преподаете на курсе живописи в Belova Art Gallery. Что вы хотите дать ученикам?

— Я хочу научить их владеть пространством холста, быть раскованными в своем мышлении. Смотрю, у кого какие склонности и таланты, и пытаюсь с каждым индивидуально развить личные особенности.

— Из казанских художников вам кто-то нравится?

— Много кто. Недавно увидел в галерее художника Silver (Артем Сильвестров — ), потом уже познакомились лично. Он чувствует цвет. Был еще Альберт Шинибаев, но когда все это началось (имеется в виду СВО, — прим. Enter), он уже уехал. Боюсь продолжать список — вдруг кого-то не назову, и человек обидится.

«Музыка — такая же абстрактная вещь, как и живопись»

— На днях в Belova Art Gallery открылась ваша выставка «Земля Африки». Расскажите, как она складывалась? Как получилось, что появилось слово «Африка»?

— Слово появилось незадолго до самой выставки. Первым было предложение ее сделать, затем я начал думать о стенах и интерьере галереи. Решил работать над колористически легкими, светлыми картинами. На тот момент мне были интересны два цветовых отношения в живописи — белый с розовым.

Началось все с этой вещи (показывает на картину на левой стене в первом зале, — прим. Enter), а потом сам собой нарисовался жираф и потянул тему. У меня давно было желание сделать скульптуру жирафа — мне очень понравилась стилизация африканских скульптур и увиденное засело в памяти. Показалось, сейчас как раз то время, когда к одной из моих картин нужен объект. Появилась мысль сделать что-то узкое, длинное — как Африка, которая тянется вверх, хотя должна, наоборот, прятаться от солнца. Я путешествовал туда в прошлом году, и название выставки показалось красивым, хотя никаких «африканских» задач я не решал. Название — это просто поэзия, как и сама живопись.

Изначально я думал повесить по одной картине в зал и поставить скульптурные объекты. Планировал сделать больше скульптур, но не успел. Подавляющее большинство работ ранее не выставлялись — чаще всего они просто не подходили к предыдущим выставкам. В экспозиции есть даже диптих из холстов 2023 и 2010 года. Тут исходил чисто из пластики: нужно добавить крупное пятно, мелкое пятно, цветовое пятно, черное пятно.. Потом оказалось, что у меня есть подходящие к «Африке» стекла.

— На что вы обращаете внимание в путешествиях?

— В поездках ищешь восторг. А еще приятно просто походить по городу, посмотреть на красивую архитектуру, присесть отдохнуть в красивом месте…

Мне интересны выставки современного искусства. Хотя и старые мастера тоже, не отрицаю, интересны. Выставки Пикассо нельзя пропускать нигде и никогда. Многие десятилетия он был для меня учителем, его выразительность толкала вперед. Потом Миро, Матисс и Сезанн. Кубизм пошел от Сезанна.

— Впечатления от внешнего мира становятся материалом для картин?

— Впечатления от картин других художников — становятся. Или какой-то цвет.

— На вашей выставке неплотная развеска. Это как-то связано с тем, что каждая из работ слишком мощная и самодостаточная и требует собственного пространства?

— Да, они очень активные, и если размещать их близко, то картины перебивают друг друга и перестают быть видимыми. Поэтому я хотел вешать по одной в зал. Сейчас задумался: возможно, так и стоило сделать. Но мне ничего не мешает убрать часть холстов в процессе выставки.

Однажды я делал выставку в Союзе художников РТ еще до того, как он приобрел облик нынешнего ГСИ. В зале — океан света и воздуха, огромный потолок. На этом фоне картины, которые в мастерской казались цветными, стали просто небольшими свинцовыми пятнами. Чтобы в таком интерьере картина выглядела цветной, она должна быть большой, написанной чистым цветом и большими цветовыми соотношениями. Хотя в мастерской подобное будет выглядеть очень скромно.

— У вас были «идеальные» выставки?

— Была. Мне предложили выставиться буквально на один день в мотосалоне. Интерьер был такой, что я захотел провести выставку именно там и сделал это для себя. Перетаскивание работ, подготовка заняли минимум неделю — и все ради одного вечера. Мне очень понравилось, как все вышло, и жалко, что это было на один день. Я показал там картины, про которые, работая в мастерской, предполагал, что в них должны заиграть конкретные вещи, звучание цветов. И в том интерьере все это заиграло, запело.

— Мне самой вспоминается часовня одного из самых известных представителей абстрактного экспрессионизма, Марка Ротко — кажется, для него эта выставка была идеальной. Но я хотела спросить о другом: в ответе вы упомянули звучание — как вы думаете, много ли общего у изобразительного искусства и музыки?

— Мне понятно, над чем работал Ротко: над звучанием двух цветов. И это абсолютно самодостаточная и глобальная вещь, гораздо большая, чем любая великая идея и мысль. Там целая вселенная, философия и самые красивые песни.

Музыка — такая же абстрактная вещь, как и живопись. Даже в фигуративной живописи у художника абстрактное мышление: формами, пятнами, объемами, соотношениями — так же, как и в музыке. В музыке есть гармония, и в живописи она тоже должна быть.

Я долгое время писал под музыку — например, под Led Zeppelin. Их творчество можно слушать фоном, и музыка держала меня в творческом настрое. А вот Beatles фоном слушать нельзя, поскольку их музыка поглощает все твое внимание. Сейчас я слушаю музыку для настроения.

— Сейчас чаще работаете в тишине?

— Наверное да.

«Названия картинам должен давать поэт»

— Расскажите о своих учебных годах в Латвии. Что ценное вы получили там для себя как художника?

— Безусловно, это важное время, и то, что я туда попал — удача. Я увидел персональные выставки Илмарса Блумбергса и Яниса Паулюкса и сборные. Красота меня поразила.

Когда я учился в КХУ, нашим ориентиром был Фешин: он здорово рисовал — хотелось так же. В то же время мне хотелось чего-то цветного, яркого, что совсем не стыковалось с Фешиным. Тогда еще нестыковка была мне непонятна: присутствовало неосознанное ощущение, что нужно выбирать между тем и этим. В Риге все встало на свои места. Я понял, что их образовательная система в корне отличается от нашей: там учат мыслить цветом, формальными вещами.

Педагогами были ведущие художники Риги. Художественная среда в этом городе достигла высокого уровня, мы варились в общем котле. Каждый начинающий художник на старте не мял рыхлый снег, а сразу наслаивал свое на большой снежный ком. Курс вели два преподавателя, а потому у студентов была возможность слышать два разных мнения. В моей группе было всего семь человек, и однокурсники мне очень нравились. На студентов не оказывалось давление, была широчайшая свобода. С первого или второго курса все устраивали себе персональные выставки, и было много мест, где можно организовать.

После учебы мне хотелось оставлять Ригу, но и уезжать из Казани насовсем — тоже, поэтому я работаю между двумя странами. На самом деле художникам нужен весь мир и все его достижения. Появление соцсетей, в частности, Facebook* стало для художников благом и существенно расширило профессиональное сообщество.

— Вы сказали, в абстрактной живописи в сочетании двух цветов можно уместить больше смыслов. Но ведь к этой мысли нужно сначала прийти. Как у вас это произошло?

— Через понимание желания заниматься цветом. То, что это не вяжется с тональными реалистическими вещами, подтвердил потом мой учитель в Риге. Он сказал: «Либо тон, либо цвет». Либо реализм, который тонален по сути, либо декоративность.

Я не люблю разделения на стили и не собирался работать в конкретном из них. Тяга к созвучию цветов и движение в эту сторону заставили меня очищаться; убирать лишнее, чтобы дойти до сути. И потом получилось, что это уже как-то называется.

В живописи я не вижу смысла. Как в музыке: Вивальди писал «Времена года», но в цикле нет ни осени, ни лета — есть звуки музыки, некая красота. Он искал новые сочетания звуков и работал только над этим. Сочинив музыку, он придумал ей название — может быть, на основе ощущений. Так же художник создает сочетания, и они организовываются в новое звучание цветов между собой.

Сам факт разговора об этом лишает искусство смысла. Облачение в слова приземляет, становится совсем скучно, ограниченно. Я часто говорю, что названия картинам должен давать поэт, ведь слова — его удел. Только поэт может сделать так, чтобы они не стали пустыми и глупыми и имели смысл.

Я не сторонник эзотерических учений, но мне интересно учение дао о том, что есть только путь. Божественность искусства состоит в том, что оно всегда нечто большее, у него нет крайней черты. Живопись — тоже путь: к красоте, идеалу, который, как горизонт, постоянно отодвигается по мере приближения к нему. Идти этим путем очень интересно — и зрителю, видимо, тоже.

— На вашей выставке значительная часть работ не имеет названия. Это чтобы не навязывать смыслы?

— Да, я предпочитаю оставлять работы без названия. Название все равно будет не о том, что я делал.

«Мои наркотики — это цвета»

— В вашем творчестве часто подчеркивается сочетание влияния западной и восточной культур. Это действительно так или просто штамп, который журналисты и искусствоведы перепечатывают друг у друга?

— Наверное, это так. [Казанский искусствовед, исследовательница Фешина] Галя Тулузакова написала об этом первая, и, в принципе, правильно. У меня восточный менталитет: я рос среди ковров на стене. Кто-то выбирает прямые линии, а я — все время какие-то завитушки. В западной же школе главное — цельность. Она всегда была впереди, а наш менталитет не позволяет мыслить настолько чистым образом. Для изобразительного искусства нужна лаконичность образа, выразительность — главное в картине. И вот этим эстетическим моментом в латышская школа очень сильна.

Искусствовед Александр Шумов написал о моих работах: «Варварски культурно». Я смотрю на свою деятельность изнутри, поэтому не задумываюсь об этом. Владимир Олегович Назанский очень удачно и здорово дал название моей выставке в «Эрарте» — «Внутренняя Булгария». Меня сразу осенило: я же этим и занимаюсь всю жизнь! Важно уметь увидеть искусство, обобщить его, но лучше — со стороны.

— Вы говорите, в живописи вам интересно отношение цвета. А в работах из стекла, кажется, цвета меньше…

— Это декоративно-прикладное искусство ограничено возможностями стекла и печки, там не найдешь звучания цвета, важно другое — техника.

Мне было интересно поэкспериментировать и узнать, как ведут себя материалы. Началось с заказа на оформление фасада: заказчик хотел «как нигде и никогда», а запланирована была мозаика. Мозаика сама по себе традиционна: на большом пространстве можно сделать ее в современных техниках, а там было маленькое.

У моего друга Рашида Тухватуллина была печка, и я подумал, можно попробовать исполнить заказ с ее помощью. Начал сочетать стекло с разными металлами. В печке составленная композиция оплавляется, можно стирать в порошок цветные стекла и присыпать сверху, к тому же есть различные краски. В стекле можно работать с пятном и композицией, с цветом — уже как получится, потому что не знаешь, каким будет результат, но изначально делаешь композицию из пятен. Осталось два стекла, и вот они здесь, на выставке.

— Чем стекло отличается от краски? Вы ведь в основном работаете маслом? Понятно, что это совсем разные материалы…

— Я работаю всем, что оставляет цвет и держится.

Со стеклом я создавал вещи только в технике фьюзинг, то есть запекал. Главное отличие от живописи в том, что ты компонуешь стекла, как можешь, используя то, что можешь. Накладываешь стекла друг на друга, засовываешь что-то между и не знаешь, как это все изменится благодаря высокой температуре. Композицию раскладываешь быстро, режешь, присыпаешь, кладешь в печку и не можешь изменить результат: что вышло, то вышло.

Цвета могут поменяться кардинально: что было синим, станет оранжевым. Металлы ведут себя совершенно иначе: золото и серебро не меняют цвет, а имитация золота желтым цветом превращается в фиолетовый. А иногда стекло в печке взрывается.

Я делал выставки из стекол, По пятну они казались композиционно интересными, но по цвету, как правило, ужас. В картине же ищешь цвет. Выложиться в полной мере можешь только в технике живописи.

— Почему в некоторых работах вы используете текстиль?

— Это все та же краска. Я получаю удовольствие от сочетания цвета. Ищу удовольствие, как наркоман. Мои наркотики — это цвета.

«Профессионального художника можно сделать из любого человека»

— Как вам кажется, какое качество важно иметь художнику? Может быть, вы особенно цените в себе определенное из них?

— Как я уже говорил, у меня есть острая потребность в творчестве. Любая другая деятельность не приносит такого удовлетворения, даже если все получается. Но если получается картина и появляется красота, я испытываю восторг. Ради него я занимаюсь живописью, видимо, именно это держит.

Я заметил: профессионального художника можно, грубо говоря, сделать из любого человека. Нужен скорее не талант, а определенные черты характера: упорство, злость желание продолжать, пока не получится. А если есть еще и талант, из человека выйдет очень хороший художник. Хотя я и сам иногда думаю: «Какой ужас, а тем ли я вообще занимаюсь?» Потом оборачиваюсь и думаю: а у других-то еще хуже, они же рисуют.

— Вы много говорите о красоте. Не кажется, что она субъективна?

— Нет, она как раз объективна. Мне кажется, искусство — просто. Это красота, гармония и выразительность. Бог создал человека по своему образу и подобию, понимание красоты заложено в человеке. Постигать красоту можно всю жизнь. Кто-то, может быть, уже прожил много жизней, прошел путь и находится на том уровне, когда чувствует гармонию и красоту, а у кого-то видение красоты примитивно. В постижении понятия красоты, наверное, и состоит путь души человека.

Например, поп-музыка нравится сразу, а потом оказывается, что там нет красоты: чем больше слушаешь, тем больше хочется убежать, чтобы не слушать. А что-то, наоборот, сначала кажется абракадаброй, потом просто нравится, затем восторгает. Красота не бывает разной — она бывает постигнутой или не постигнутой. Я не согласен с высказыванием «На вкус и цвет товарища нет». Вкус либо есть, либо нет. Если он есть, человек хорошо ориентируется в разных искусствах.

Текст: Луиза Низамова

Фото: Альбина Шакирова для Belova Art Gallery

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. В этот раз героиней рубрики стала художница и кураторка Настя Мороз.

Enter встретился с Настей на ее персональной выставке, чтобы поговорить об уязвимости, экспериментах с керамикой, крови единорогов и мармеладных мишках.

На фото: художница Настя Мороз в окружении ее родителей

Художница, кураторка, участница арт-группы «Замороженная конина» и соведущая одноименного подкаста Настя Мороз родилась в Казани в 1984 году. В 2007 году она окончила факультет архитектуры КГАСУ, а через 10 лет увлеклась студийной керамикой и прошла курс подмастерья в Lule ceramics. В 2018-2019 годах прошла обучение на курсе «Художественная керамика» у Татьяны Герман. Живет и работает в Казани.

В искусстве Настя считает важным интуитивное считывание смыслов, поэтому использует язык абстракции. Глина, с которой она работает, своей мягкостью и плавностью подсказала обратиться к органическим формам. Художница использует оттенки, которые ассоциируются с человеческими органами, и стремится к тому, чтобы керамика была прекрасной и ужасной одновременно.

Настя Мороз работает не только с керамикой в чистом виде, но и комбинирует материалы, создает инсталляции, занимается сценографией и бутафорией, раздвигая рамки представлений о себе как о художнице. Недавно в Belova Art Gallery открылась ее первая персональная выставка «Объект М. Аллегорический эпос», а до этого Настя — участница групповых выставок: «Семь сокровищ стены» (двор Присутственных мест, Казань), «Озарения. Современное искусство Казани. XX-XXI», 2022 (галерея «Виктория», Самара), «Точка отсчета» (торговый центр МЕГА, Казань) и других.

— У тебя архитектурное образование. Как ты стала работать в качестве художницы?

— Я начала относиться к занятию керамикой как к профессии и стала называть себя художницей с 2019 года. В том году готовилась «022-12» — групповая выставка нашего учебного курса по художественной керамике в школе Angry potter у Тани Герман. Параллельно я слушала лекции от разных кураторов и разбиралась в том, что такое CV, artist statement. Когда я вернулась из Москвы, Катерина Конюхова (художница и куратор, — прим. Enter) заметила, что я что-то делаю, и позвала меня участвовать в выставке «Шум города». Мне понадобились все накопленные знания. Стало появляться все больше знакомых художников — интересные, адекватные люди. Я чувствовала себя такой же, как они, и признала свою сущность как художницы. Оглядываясь на свою прежнюю деятельность в отделе маркетинга «Меги», я вижу, что она тоже была творческой.

Раньше я не думала, что художник — отдельная профессия. Изначально я хотела поступать в художественное училище, но родители засомневались, и так как я с детства знала, что буду заниматься архитектурой, поступила в КИСИ (сейчас КГАСУ, — прим. Enter). Хотя искусство мне тоже всегда было интересно.

— Как ты пришла к глине?

— Я стала искать материал, с которым было бы интересно работать, еще до керамической школы, в декрете — понимала, что уже не хочу возвращаться на работу в «Мегу». Рассматривая различные варианты, обратила внимание на студийную керамику, которая в Казани была еще не так популярна. Мне понравилась студия Lule ceramic — импонировало, что основательница студии Леся Лукашенко тоже была архитектором. Тогда там был открыт курс подмастерья, где я познала все азы керамики. После него мне захотелось пройти еще какое-то обучение. Я нашла курс Татьяны Герман и тогда же увидела в сторис открытие выставки керамики, на которой были объекты, а не привычные пиалы и другая посуда. Я стала смотреть, на кого подписана Таня, и поняла, что керамика — это необъятный мир.

Летом 2018 года я приняла решение об уходе из «Меги», а осенью получила письмо с приглашением на курс Тани. С тех пор мы дружим, и именно она научила меня работать, разрабатывая идеи при помощи майнд мэпа и расписывая их в форме ассоциаций в скетчбуке.

В керамике меня привлекают объем и возможности. Изучить все, что можно с ней сделать, невозможно за всю жизнь, и даже сейчас я в самом начале своего пути.

— Чем отличается твоя керамика от той, которую можно сделать на мастер-классах в гончарных мастерских?

— Первое — это время и наличие материала: я могу взять любое количество глины и сделать, что хочу. В гончарных выдают точное количество, и сложно почувствовать материал. Второе — мастер-классы сфокусированы на получение крепкого изделие, с которым ничего не случится: главное здесь — функция вещи и ее дизайн. В художественной же керамике изделие может треснуть, и это нормально. Функция здесь не важна, потому что внешний вид художественной керамики — это выражение твоих внутренних переживаний.

— О каких особенностях глины как материала нужно помнить, когда готовишься выставлять свои объекты?

— Когда создаешь некий объект, который должен висеть на стене, то должен продумать крепеж до того, как изделие обожжется. Затем нужно продумать, как его доставить, сколько нужно глазури, материала, времени, чтобы объект успел высохнуть. На новую работу для выставки уходит три месяца: эскизирование, тесты, покупка материала при необходимости, понимание нужной температуры обжига, а также представление, как объект должен выглядеть в итоге.

Именно поэтому в опен-коллах с месячным дедлайном сложно участвовать. Это возможно, если технология уже отработана и хочется повторить ранее созданные вещи, но рискованно. В разное время года сушка проходит по-разному: весной и осенью в помещении сыро, керамика сохнет дольше. Дополнительно организовать сушку — дорогое удовольствие. К тому же чем агрессивнее процесс сушки и обжига, тем больше вероятность «брака» — трещин и так далее. Но я использую «брак» как преимущество и как особенность.

— Как выглядит твоя мастерская?

— У меня было несколько мастерских. Сначала дома, потом в помещении на 5 квадратных метрах, теперь — 20: большое пространство с двумя столами и стеллажами, много подписанных баночек с разными химическими составами. Главное для меня — возможность работать и на полу, и на столе. Там нужно постоянно убираться, потому что когда глина высыхает, появляется много пыли. В мастерской пахнет глиной и землей.

— В данный момент мы находимся на твоей выставке «Объект М. Аллегорический эпос» в Belova Art Gallery. Это твоя первая персональная выставка?

— Да. Я ее очень хотела, но не так быстро. Подобные вещи все время откладываешь на потом, и галерея подстегнула меня, когда поставила дедлайн. Сначала я пыталась двигаться от темы выставки, поскольку она первая, а потом поняла, как много всего хочется реализовать, и решила отключиться от этого желания в пользу других. Например, я давно хотела сделать большие работы. На заводе, где находится мастерская, существует производство «Тандыр24» с огромной печью 5х3х2 метра, и у меня возникла мысль, что нужно успеть воспользоваться такой возможностью. Еще мне помог художник, керамист и преподаватель Марат Алиакберов — он занимается изготовлением витражей. Приносил мне стекло, а я сортировала его по цветам и думала: «Надо с ним что-то сделать».

Перед Новым годом, когда я пришла на мероприятие в Belova Art Gallery, мы обмолвились о выставке на 2023 год, но не обговорили ничего конкретно. В конце февраля со мной связались и спросили: «Ну что, ты готова?». Я даже подумала: «Может, есть возможность сделать это позже?», — хотя понимала, что лето — классное время. Мыслительный процесс, какой должна стать моя выставка, оказался мучительным, потому что мне хотелось показать новые работы, а их физически не было — только в моих мыслях и записях.

Времени оставалось впритык, и когда я начала работу над новыми вещами, составила подробный план: во сколько приходить и чем заниматься в мастерской, когда загружать печь, чтобы осталось время на просушку керамики и ее запекание. Фаниль Гайфутдинов, директор «Тандыр24», пошел мне навстречу и обжег полупустую печь, чтобы я успела в срок, за что я ему бесконечно благодарна. Мне хотелось попробовать новое, и я не знала, что получится.

— Можешь рассказать, как она устроена?

— Вначале я задумывалась о приглашении куратора с керамическим опытом — удаленно, потому что она не в Казани, — но у меня не получилось. Когда часть работ была готова, я поняла, что одна не справлюсь, и пригласила курировать выставку Катерину Конюхову. Пространство галереи очень сложное для экспозиции, и когда Катя включилась, я вздохнула с облегчением. Я стала рассказывать ей про процесс создания керамики, объясняла термины, отправляла фотографии объектов и рассказывала, как меняется цвет. Или присылала видео с большим объектом, а через две минуты писала, что все развалилось и я начинаю заново.

Мне сложно формулировать мысли в текст и говорить проще, а у Кати здорово получаются тексты. Она показала мне сумасшедшие юношеские рассказы про свои сны, и я увидела ее с новой стороны. В этот раз мне не хотелось идти по стандартному пути и запаковывать свои работы в сложные аннотации, поэтому я предложила написать что-то похожее.

Когда я разрабатываю свои работы, начинаю со слов и ассоциаций, которые порождают диалог с собой. Поэтому первый текст должен быть таким ярким. Перед представлением концепта выставки галерее мы сели с Катей, и [аннотация] как-то сразу полилась. Зрителя встречает текст на фоне цвета крови единорога. Идея пути в рассказе соединила все объекты, хорошо вписалась в архитектуру галереи и завершилась видео, которое раскрывает суть: кто же такой объект М и что с ним происходит?

Мне понравился опыт видеоинсталляции в «Шуме города» в ГМИИ РТ, и я позвонила за советом режиссеру продюсерского центра документального кино Gorizont Films Дидару Оразову. Дидар собрал команду, а мне оставалось только объяснить, чего я хочу. Я заранее подготовила несколько необожженных объектов, и мы сразу начали снимать, договорившись обо всем на берегу. Переснять это было невозможно. Мне понравился финал: он заканчивается тем же, чем и начинается — чистым полем.

— Насколько я знаю, у тебя есть сценографический опыт. Расскажи о нем?

— Это документальная спиритическая драма о поэте Рахиме Саттаре «Высокий дух». В ноябре 2022 года я и познакомилась с Дидаром Оразовым. Мы с Катей искали голос для подкаста «Замороженная конина», он согласился записать заставку. Проходит, наверное, два дня, и он присылает студийный профессиональный ролик с музыкой в разных вариантах — в общем, подошел очень серьезно. Мы с Катей обалдели. «Я, — говорит, — целый день произносил “замороженная конина”, но только через неделю понял, откуда взялось название (игра слов с фамилиями участниц группы, — прим. Enter)». И предложил посотрудничать — поработать над сценографией.

Мы с Дидаром друг другу помогали — получился потрясающий опыт. Над сценографией я работала не одна, а с художником Сашей Шардаком — позвала его, поскольку он уже занимался подобными вещами.

— Мне кажется, твоя скульптура усложнилась: ты стала больше использовать смешанные техники, и форма стала другой. Изменилось ли у тебя что-то как у художницы?

— Да, но это все родом из детства. Мой отец много лет собирает валежник самых интересных форм. Принося их в дом, он часто спрашивал, что я в них вижу. В моей керамике есть и что-то от грибов — мы много времени проводили на природе, папа собирал их, разрезал и показывал внутри. Папины деревяшки и мои работы очень похожи и по цвету, и по форме. Для меня эта схожесть — определенный этап. Как чешуя, которую нужно сбросить.

Единственным стоппером был дедлайн по выставке. Куратор в определенные моменты говорила заканчивать, а так бы я, наверное, еще что-то переделала. Была и идея сделать выставку одного гигантского объекта, но я не рискнула — в этом случае есть только одна возможность, только одна работа и только одно время.

Еще Катерина говорила о важности после первой персональной выставки захотеть сделать следующую. И действительно, после открытия ты думаешь: «Больше никогда!», — а потом постепенно приходишь в себя. Уже сейчас у меня есть желание продолжать, и это радует. Прежде мы с Катериной открывали групповые выставки, но твою личную ты оцениваешь более критично. Все детали имеют значение.

В выставке «Объект М» я старалась подвергнуть сомнению стереотипы о керамике. Однажды художник a l e s h a спросил, можно ли создавать ее с помощью силиконовой формы. Я ответила нет, а потом долго думала, почему, и решила проверить. Оказалось, небольшие объекты делать вполне можно: мишки на выставке созданы именно таким способом, и каждого из них я протирала пальцем, чтобы сгладить неровную поверхность…

— В артист-стейтменте ты пишешь, что тебе нравится абстрактная форма, потому что ее можно интерпретировать очень широко благодаря интуитивному восприятию. Что было первично: она или материал?

— Я отдаю предпочтение более гладкой глине, а глину с обожженными частичками использую как каркас. Сейчас мне по структуре нравится фарфор, даже без глазури. Он дает сильную усадку, и работая с ним, надо заранее представлять желаемое. Меня это привлекает. Глина дает большую опциональность в работе: я могу в любой момент что-то отлепить или долепить. Гладкая глина по структуре приятнее, и, наверное, я хочу сейчас переходить в основном на нее.

Я ставила себе задачу сделать большой объект и двигалась, как подсказывает глина, где-то проваливаясь или требуя дать высохнуть. Лепила по слоям целую неделю, потому что нельзя набрать сразу весь объем материала, иначе все просто рухнет — и за этим тоже было интересно наблюдать.

А вот капы я вообще делала на гончарном круге. Я понимала, что важно сохранить форму заготовки, аккуратно срезала ее с круга, а остальное долепливала вручную. Мне нравится глина, потому что с ней ты можешь только предполагать, какой объект выйдет в финале: сначала делаешь заготовку, затем понимаешь, что из нее ты через день или два будешь делать нечто еще, а потом будет сколько-то времени внести коррективы. В работе с глиной важна четкость и дисциплина: нельзя продолжить процесс в случайный момент, потому что все высохнет и с заготовкой уже ничего не сделать.

На выставке есть вещи в разных техниках: гончарный круг, смешанные техники, накрутка, ручная лепка, отминка. Некоторые штуки сделаны из пласта — налеплялись на форму. А вот в «Нарост 1», например, красное расплавленное стекло.

Расскажу, как в работах родилась эпоксидка. Высокотемпературная глина дает больше возможностей для экспериментов, и я использовала высокую глазурь. Из-за недостаточной температуры — вероятно, в несколько градусов — она недожглась и осталась матовой, а в моем представлении объекты должны быть глянцевыми. Выяснение причины недообжига — длительный процесс, и я подумала: если в керамике используется стекло, почему бы не взять эпоксидную смолу? Я уже обращалась к ней, когда делала работу для выставки в Свияжске («О необычном заказе Петра I в Китай», 2022 — прим. Enter). В итоге в объектах для Belova Art Gallery получился очень интересный эффект пирожных, покрытых сахарным сиропом.

— Хочу снова обратиться к твоему артист-стейтменту. Остается ли до сих пор важным твое обращение к телесным, органическим цветам?

— Сейчас хочется добавлять другие. Например, голубая работа — элемент инсталляции «Пир». Мне всегда сложно давался синий цвет и никогда не нравился результат, а сейчас я увидела, что он интересно смотрится в экспериментах и в сочетании с другими цветами.

При создании другой работы у меня закончился черный пигмент, и я купила глазурь. В инструкции было написано, что при содержании пигмента меньше определенного процента черный не проявится, и глазурь уйдет в коричневый. У меня так и вышло. Получился интересный эксперимент, хоть я и люблю черный цвет в керамике — как запекшаяся кровь или гниль.

Еще хочу попробовать работать с холодными оттенками — например, бирюзовым селадоном, который получают только в газовой или дровяной печи при восстановительном обжиге. Японцы покрывают такой глазурью свои пиалы, и из них приятно пить.

— На выставке в первом зале скорее ландшафты, а во втором масштаб уменьшается, и мы оказываемся на камерном странном застолье, где все выглядит аппетитно, но вещи являются не тем, чем кажутся. Ты заранее планировала создать такую разномасштабность?

— Когда кто-то приходит в мою мастерскую, то начинает копаться в тестах и маленьких штуках. Я поняла, что зрителю интересно разглядывать, и изначально хотела такой стол. Даже рассматривала дать возможность посетителям брать вещи в руки, но решила, что искусство лучше не трогать (смеется, — прим. Enter).

В инсталляции «Пир» соединились два моих интереса — кулинария и керамика. Когда я еще не знала, куда меня выведет творчество, думала, что буду связана с кулинарией. Мне нравится иметь дело с текстурами, цветами, разными сочетаниями. Кулинария для меня — эксперимент, так же как и небольшие работы, вошедшие в инсталляцию. Чтобы считывался пир, я сделала подсвечники, а с Катей мы выбрали скатерть приятного фруктового цвета, но когда присматриваешься, понимаешь, что это вообще не съедобно, а иногда даже противно. В инсталляции есть не получившиеся вещи — я решила показать свою уязвимость. Например, в одной из скульптур я перепутала каолин с фарфором. Здесь есть тесты из глазури и стекла и даже гипсовая тарелка для отминки: было важно показать часть процесса. Присутствуют и свежие, и более ранние опыты.

— На выставке есть работа вашей с Катериной арт-группы «Замороженная конина» — «Препятствующий портал». Расскажи о ней?

— Я сразу планировала сделать какое-то препятствие: мне не хотелось, чтобы зритель легко попадал в последний зал. Интересно, что не все люди догадываются заходить: кто-то боится, а кто-то смело проходит сквозь.

— Мне кажется, это метафора искусства: чтобы его понять, нужны усилия. Часто ли тебе задают вопрос, как? Что ты отвечаешь?

— Такие вопросы возникают, когда зритель видит открытость художника или куратора. На самом деле им просто хочется поговорить, и зачастую они сами отвечают на свои вопросы в процессе диалога.

Круто, когда у зрителя рождаются ассоциации. Моя керамика не такая мимимишная, какой ее обычно лепят, поэтому я сразу была готова к комментариям из разряда «непонятно» или «фу, бе». Но мне нравится, что людей это трогает. Про работу «Зарождение» мне написали человек восемь — они осознали, что у них трипофобия, и им стало легче. Для меня бабочки — ужас несусветный, а кто-то боится отверстий.

На экскурсиях мы даем опорные точки, чтобы зритель попробовал увидеть путь наших мыслей. Но даже если нет — не страшно. Хочется, чтобы посетители просто что-то почувствовали, нашли или ужаснулись, а в сегодняшней повестке возникали еще и другие разговоры. Лучше сконцентрировать свой негатив на объекте с выставки, а не на других людях.

— На данный момент вы с Катериной Конюховой — однозначно самые плодотворные кураторы Казани. Что важного ты для себя поняла благодаря кураторскому опыту?

— Наше объединение с Катей, с одной стороны, освобождает время на то, чтобы оставаться художницами. С другой — естественным образом происходит деление обязанностей: например, Кате легко дается общение с прессой, а мне — работа с таблицами и подрядчиками, поиск материалов и технологий. Спорные вопросы решаются совместно. У нас с Катериной схожие ценности, и нам повезло работать вместе.

В работе куратора с художником важно не гнуть свою линию, а пытаться найти самую суть и раскрыть ее. Экспозиция — не просто развеска картин, а история, которую ты рассказываешь.

Текст: Луиза Низамова

Фотографии: Владислав Загирный

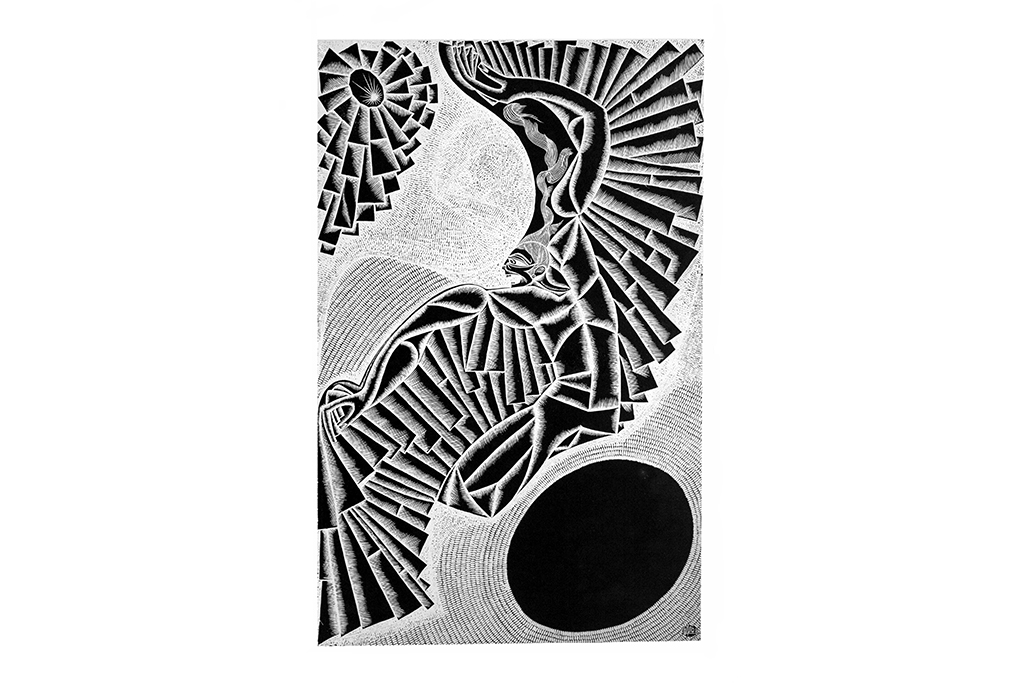

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. В этот раз героем рубрики стала художница Зухра Салахова. Enter встретился с Зухрой, чтобы поговорить о насекомой культуре, вышивке как автономном искусстве, ловушках для шайтана на узбекских коврах и спокойствии.

Зухра Салахова

«Что приходит с ниоткуда и уходит в никуда», 2022, днище от детской коляски, стекловата, дерево, 40 х 50 х 110 см

Зухра Салахова родилась в Казани в 1997 году. Училась на отделении декоративно-прикладного искусства в КХУ им. Фешина. Живет и работает в Казани. Участница выставок «Полынь» (Plague space, Краснодар, 2022); Terminal B (ЦСК «Смена», Казань, 2022); Boreal Throne (ЦСК «Смена», Казань, 2022) «Озарения. Современное искусство Казани. XX-XXI» (галерея «Виктория», Самара, 2022); «Пока нас не разбили блуждающие волны» (ЦСК «Нулевая комната», Самара, 2022); Sinkhole Project (ЦСК «Смена», Казань, 2022); Aladdin kebab (Lil space, Ростов-на-Дону, 2021); «Червоні тіні / Red Shadows» (офф-сайт выставка, Казань, 2021), «Кажется, будет выставка в Казани» (ЦСК «Смена», Казань, 2021, 2022) и других.

Основа художественной практики Зухры Салаховой — обращение к языку символов в пространстве личной мифологии, в которой растворение стилизованных персонажей в орнаменте является действием «вооружения», а не украшения. Центральные темы ее искусства — уязвимость человека относительно власти волшебных камуфлированных сил или неподвластных обстоятельств. Ключевые инструменты работы — осознанное обращение к традиционному медиуму вышивки и кропотливой рукотворности процесса, манипулирование языком архаики и выбор сюжетов древности.

«Троны», 2022, ткань, мулине, размеры варьируются

«Голова Адама», 2022, стекло от люстры, мулине, ткань, полимерная глина, 10 х 30 х 3 см

— Давно хотела спросить: как правильно ставить ударение в названии твоего аккаунта — «насекомое в душé» или «насекомое в ду́ше»?

— В душé. Я придумала его, когда мне было 20, — сейчас, конечно, он кажется несколько наивным.

— Первые фотографии твоих работ в инстаграме*— это вышивки в плоско-декоративном стиле. Уже тогда присутствовали мотивы леса, животных, насекомых, — в общем, живого с налетом мистицизма. Расскажи, с чего ты начинала?

— В художественном училище на втором или третьем курсе у нас был небольшой блок по вышивке, и я остро ощутила, что могу начать реализовываться в этом медиуме. Тогда существовал ряд тем, которыми я была сильно озабочена, — магическая природа орнамента, его манипуляции восприятием человека и насекомая культура.

Насекомые в истории и культуре — это очень большой, сложный и важный пласт. Невозможно отрицать огромное влияние насекомых на строительство нашей цивилизации. Многие фундаментальные повороты истории произошли благодаря им, как например чума, разлив Нила и появление Египетской цивилизации. Даже тот факт, что мы являемся безволосыми существами, эволюционно связан с нашим сосуществованием и взаимодействием с миром насекомых.

Посредством вышивки я начала реализовывать вещи, которыми была одержима, и придумала вышивать насекомых, напоминающих орнамент по форме. Слово «орнамент» исходит из латинского «снабжать», «вооружать». При помощи вышивания мне хотелось сделать таких вооруженных неуязвимых властителей мира — с этого я и начала. Тогда я наступила на первые грабли: создавая своих насекомых в виде брошек, я не подумала о том, что текстильное искусство может быть автономно, обособленно от утилитарного назначения.

— Почему ты думаешь, что искусство нельзя носить?

— Искусство принципиально бесполезно и неутилитарно. Приобретая некое назначение, объекты уже переходят в поле дизайна. Создание украшений — занятие, которое я автоматически переняла, но это не то, в чем мне хотелось развиваться.

— Ты начинала с плоских текстильных вещей, но потом вышла на объем — стала делать пространственные произведения. Как это происходило?

— Это было осознанное действие, к которому я пришла спустя много плоских вышивок. Работая на плоскости, я помещала свои произведения в область графики или живописи, тем самым нивелируя факт ручного труда и сами свойства материалов. Я поняла, что хочу добиться текстильной автономии. Для меня было важно переходить в объем, а не работать по инерции.

Есть расхожее мнение, что в Средневековье гобелены не считались обособленным видом искусства, а являлись всего лишь копиями больших картин. Занимаясь плоской вышивкой, я осознала, что воспроизвожу эту историческую ошибку, когда не отвоевываю самость текстиля, а просто повторяя рисунок на плоскости.

— А твои самые первые объемные работы — они какие?

— Они скрыты в моем аккаунте и они очень стремные. Я проходила через долгие и мучительные поиски и сделала много чепухи. Позже я поняла, что в своей практике в каждый период прихожу к очевидным умозаключениям, хотя могла бы перенять их из истории искусства. Получилось, что я приходила к ним на собственном опыте через множество трудоемких вышивок.

— Как называется специальность в художественном училище, на которой ты училась?

— Я кожевник. Мастер по художественной обработке кожи, художник и педагог.

— Получается, вышивка была только частью твоего обучения?

— Да, она занимала совсем небольшой блок, но я почувствовала, что этот медиум абсолютно подходит моему темпераменту и имеет гораздо больший потенциал, чем все то, с чем я до этого работала. В вышивке важна вдумчивость и безэмоциональность процесса. В нем нет места случайности и остается исключительно работа твоего мозга, которая, конечно, требует терпения.

«Счёты», 2022, дерево, проволока, перепелиные яйца, ткань, мулине, 30 х 15 см

Фрагменты композиции «Тривия», 2022

— Твой интерес к орнаменту проявился еще до учебы в училище?

— Да, в училище я только глубже раскрыла для себя эту тему. Я поняла, что орнамент — это вообще не украшательство, а сложная, вдумчивая вещь; убеждение, повторяющееся из раппорта в раппорт и пространство для манипуляций.

— Когда ты бываешь в других городах и странах, заходишь в местные национальные и этнографические музеи?

— Да, это обязательная программа. Дело в том, что я не была в странах, которые разительно отличаются от России, — только в Сербии, Украине, Черногории и Абхазии. И я подметила, что музеи декоративного искусства похожи. В них будто бы одни и те же вещи — вероятно, из-за схожего исторического опыта.

Меня очаровывает культура Востока, которая осознанно обращается с орнаментом: он не обладает свойством украшения места, а является предметообразующим. Воля к украшению своей жизни в самом широком смысле восходит из самого Корана. Для восточных людей орнамент был средством коммуникации. Он мог защищать воинов или сообщить о том, замужем ли женщина и так далее. Узоры на сапогах — целая история.

Еще меня впечатляют узбекские ковры. Орнамент на этих коврах специфичный: внутри него всегда есть поломка — например, какой-то кружок выкрашен не в тот цвет. Один элемент принципиально меняется, и создается узелок, чтобы в него попал шайтан.

— Орнаменты, которые ты изображаешь, — твои личные изобретения или нечто вроде среднего арифметического из того, что ты видела?

— Скорее среднее арифметическое. Я четыре года рисовала татарский орнамент и уже не могу отучить свою руку от рисования его и других, схожих с ним.

— Ты рисуешь эскизы к своим объектам или держишь картинку в голове?

— Я достаточно долго и мучительно все вынашиваю. У меня почти нет вещей, которые были бы сделаны с первого раза. Практически все переделывается. Я долго делаю эскизы, потом обдумываю.

— Ты говорила про кожу, но в твоих работах, насколько я помню, ее нет. Существует некая особенность этого материала, которая не позволяет его гибко использовать?

— Мы с тобой только что говорили об образовании. В таком консервативном месте, как художественное училище, художника-прикладника учат обращаться к языку знака и стилизации. Кожа — один из вариантов реализации этих навыков, в работе этот материал более брутальный, менее детальный и поэтому более тяжелый. Вышивка же — более «живительная», в ней есть пространство живописи, воздух и, как мне кажется, голос ее медиума звучит громче.

— Во время дискуссии в «Смене» в рамках выставки «Кажется, будет выставка в Казани», в которой ты была участницей, ты рассказала о своей работе «Верлиока». Это же увеличенная модель некоей бактерии?

— Это частицы пыли.

— Я сделала вывод, что если объединить твои работы по смыслу, получится что-то маленькое, ползучее, может быть, не очень приятное… А какими ты видишь свои работы?

— Для меня ценно, что и насекомые, и пыль — достаточно замкнутые, обособленные от человека общества, которые успешно функционируют и живут без страстей, подчиняются только своей заложенной программе и внутренней воле. Довольно обидно и скверно, что человек своей культурой часто оттеняет насекомых негативной коннотацией, хотя мог бы перенять их модели поведения для построения качественно функционирующего общества.

— Твои работы можно назвать скульптурами?

— У меня есть какое-то внутреннее сопротивление: мне важно работать с медиумом и делать текстиль автономным, но при этом привязываться к медиуму — опасно. Поэтому правильнее сказать, что это объекты.

Нельзя отрицать, что у медиума есть голос. Он однозначно является актором, но не самоцелью, и лучше не акцентировать внимание на том, что это текстиль, иначе получится обращение к старой школе в нехорошем смысле слова. Все вопросы относительно скульптуры, живописи и остальных видов искусства уже кучу раз решены, а так ты как будто снова вступаешь с ними в диалог.

— У тебя есть очень масштабные работы — например, «Дрема» на выставке «Точка отсчета» в «Меге». Как ты ее сделала?

— При создании этой большой вещи я совершила ошибку, работая инструментами, которые используют для мелких вещей. Я вручную наматывала, клеила, подшивала… Она стоила мне титанического труда, а результат оказался не таким уж и выразительным. Делать проволочную композицию симметричной было дурацким решением — при развеске все поплыло и симметрия не считывалась. На самом деле, подобные вещи можно выполнить эффектнее и проще, а я делала ее так, словно создавала вышивку. И поэтому, если говорить в контексте моего обращения к большому масштабу, я считаю, что «Дрема» — провальная работа. По крайней мере, относительно ее технического исполнения.

— Если бы была возможность создать ее заново, как бы ты это сделала?

— Я бы не делала настолько наивную иллюстрацию и не вставляла бы ту проволоку. Все можно было решить другим, более эффектным рисунком на баннере, не добавляя неуместную работу руками. Видимо, у меня было желание оправдать ценность работы фактом ручного труда — пережиток старой школы.

«Часы», 2022, смешанная техника 40 x 41см

Фрагмент композиции «Орфей спускается в ад»

— А что тебе нравится создавать больше — масштабные или камерные вещи?

— Масштаб — это инструмент и пространство для манипуляций. Все зависит от целей. Мне кажутся выразительными и эффектными [именно] маленькие объекты. Но сейчас я готовлюсь к участию в групповой выставке, на которой будет моя тотальная инсталляция в коридоре длиной в 11 метров.

— Расскажи, что будет на этой выставке?

— Я курирую ее сама. Выставка пройдет в воронежском artist-run space «дай пять», такой белоснежной комнате, и будет посвящена цикличности, вечному возвращению и движению времени. Я хотела сделать для нее нечто минималистичное, воздушное. Там будет только три объекта, поэтому важно, чтобы они работали точечно, метко.

Например, эта вещь (показывает работу «Часы», — прим. Enter) — солнечные часы. Я долго доходила до находки с кругом и вешалкой. В часах заключен уроборос и змея, которая вышла в пространство. Его тело начинается деликатно, продолжается деликатно-орнаментально, затем контрастно-орнаментально, а потом переходит в орнамент, будто пересекает границу реального и превращается в знак. Здесь две змеи, символизирующие пространство-временной континуум и само по себе течение времени.

Еще одна работа для этой выставки, композиция «Орфей спускается в ад», вызывает у меня напряжение, потому что боюсь, что она выглядит слишком funny. Она будет переходить со стены на окно, и мне важно, чтобы все это в совокупности не выглядело как какая-то странная штука. Я хочу, чтобы [считывался смысл] о потоке времени, движении и логике сборки метаморфоз, которые происходят в двух направлениях. Третья штука в виде санок будет сделана уже на месте. Сейчас я работаю дома, потому что здесь вышивать гораздо легче, чем в мастерской.

— Чем ты руководствуешься, когда задумываешься о том, как будет выглядеть твой следующий объект? Какое визуальное впечатление ты хочешь создать?

— В последнее время это несколько болезненная для меня тема. Когда я создаю вышивки, то ощущаю, что работаю внутри своего языка. А когда перехожу на скульптуру, чувствую, что нужен немного другой метод сборки, чтобы оставаться в рамках языка. Раньше меня впечатляли строительные материалы, похожие на органические. Сейчас же понимаю, что они, грубо говоря, в мейнстриме, и, пользуясь ими, я не работаю над своим стилем. Я переосмыслила свою практику, и сейчас, находясь в процессе подготовки к персональной выставке, создаю новые объекты, в которых, помимо прочего, работаю с вышеупомянутой проблемой.

Если вести отсчет с первой выставки, как художник я работаю третий год, а скульптурой занимаюсь около двух лет. Последний год посвящаю все свое время искусству, и процесс развития стал происходить гораздо быстрее. Поэтому кажется, что три года — это большой срок.

— Что ты чувствуешь, когда начинаешь новую работу?

— Все время о ней думаю. Это очень большая проблема — я целиком погружена в процесс. Больше года назад я дерзнула и уволилась с работы, чтобы заниматься только искусством, почти никуда не хожу, мало общаюсь с людьми, и у меня не остается никакого воздуха, практически никакой деятельности в другом поле, — вероятно, поэтому объекты кажутся мне вымученными. Я стараюсь «освежаться» и отвлекаться с помощью специальных практик, но у меня не особо получается — в конечном счете я все равно долго вынашиваю идеи, примеряюсь. Это достаточно тяжелый процесс, который редко бывает приятным. Полное удовлетворение никогда не наступает.

— Даже когда ты видишь законченный объект на открывшейся выставке?

— В каждом законченном объекте я вижу ошибки, которые совершила в процессе, но стараюсь воспринимать их в позитивном ключе и использую этот опыт в будущем. Еще поняла, что держать себя в эмоциональном и умственном тонусе — большая работа. С каждым разом я прихожу к некоторому спокойствию — а затем совершаю следующую ошибку. Я поняла, что стала по-настоящему работать с медиумом, когда прекратила создавать плоские вещи по инерции, и за каждым новым шагом передо мной вновь вставали и встают следующие вопросы.

Язык, на котором художник говорит при помощи своих произведений, формируется не только эстетическими критериями, но и логически. Я очень хочу продолжить работать с вышивкой по-настоящему, и мне важно попробовать сделать нитки автономными от ткани, позадавать вопросы относительно вещи, которую я делаю по привычке и не задумываясь, и переизобрести ее. Но это в идеале.

— Как называются швы, которыми ты пользуешься в вышивке?

— Самые обычные — «вперед иголку» и «назад иголку». Сейчас я озабочена вопросом создания небольших вещей вроде сувениров — чего-то доступного, ведь не все могут позволить себе купить вышивку. Я начала делать карабины с оплеткой из вышивки в виде змей, и там тоже использую эти швы.

— Ты работаешь днем или вечером?

— Почти весь день. Например, фрагмент композиции «Орфей спускается в ад» по времени изготовления занял пятнадцать часов чистой работы без перерывов. Вообще, я все время что-то делаю, но продукт на выходе такой маленький, что как будто сделано не так уж и много. [В этом смысле] мне нравится идея, которую я прочитала у Марины Абрамович: лучше долго вынашивать и делать медленно, чем умножать плохие вещи и заполонять ими планету. Еще мне вспоминается Стивен Кинг. Режиссеры снимают кино не только по его романам — даже по рассказам. Мне кажется, большое количество хорошего материала появилось во многом благодаря тому, что он взял за правило писать по десять страниц каждый день независимо от выходных и праздников, и [тем самым] оставил уже такой ощутимый след, что не жалко умирать. Это классная методика.

— Как думаешь, что будет с искусством в Татарстане в ближайшее время?

— Происходящее сейчас очень травматично для искусства. Боюсь, большое количество молодых художников просто уедет.

— Ты снимаешь мастерскую вместе с художником Артуром Голяковым, Артемом Сильвером и Сашей Шардаком. Артур приехал сюда из Краснодара. Как вы с ним познакомились?

— Мы познакомились, когда он позвал меня на выставку в снегу («Червоні тіні / Red Shadows», 2021, — прим. Enter). Она была классной. Во время монтажа мы обматывали ноги целлофаном и скотчем, чтобы можно было ходить по сугробам, потому что стояли тридцатиградусные морозы.

— В ваших мастерских находится выставочное пространство. Можешь подробнее рассказать о нем?

— Осенью 2022 года я стала частью команды Plague (арт-группа и кураторская платформа, появившаяся в 2018 году в Краснодаре и основавшая выставочные пространства Plague space в Краснодаре и Plague Office в Казани, — прим. Enter) и очень счастлива. Считаю, что ребята-участники этого объединения — Артур Голяков, Ваня Венмер, Стас Лобачевский — просто потрясающие художники. В декабре на Гладилова, 51 у нас открылось выставочное пространство Plague Office, которое параллельно является еще и мастерскими художников, и это архиважное событие для культурной жизни Казани. Пока прошла только одна выставка, Plague Expo Show, но честно скажу: запланированные на этот год настолько классные, что пропустить их было бы невероятно опрометчиво.

*Instagram входит в компанию Meta, которая признана в России экстремистской организацией

Текст: Луиза Низамова

Фото: Алиса Сулейманова, Зухра Салахова

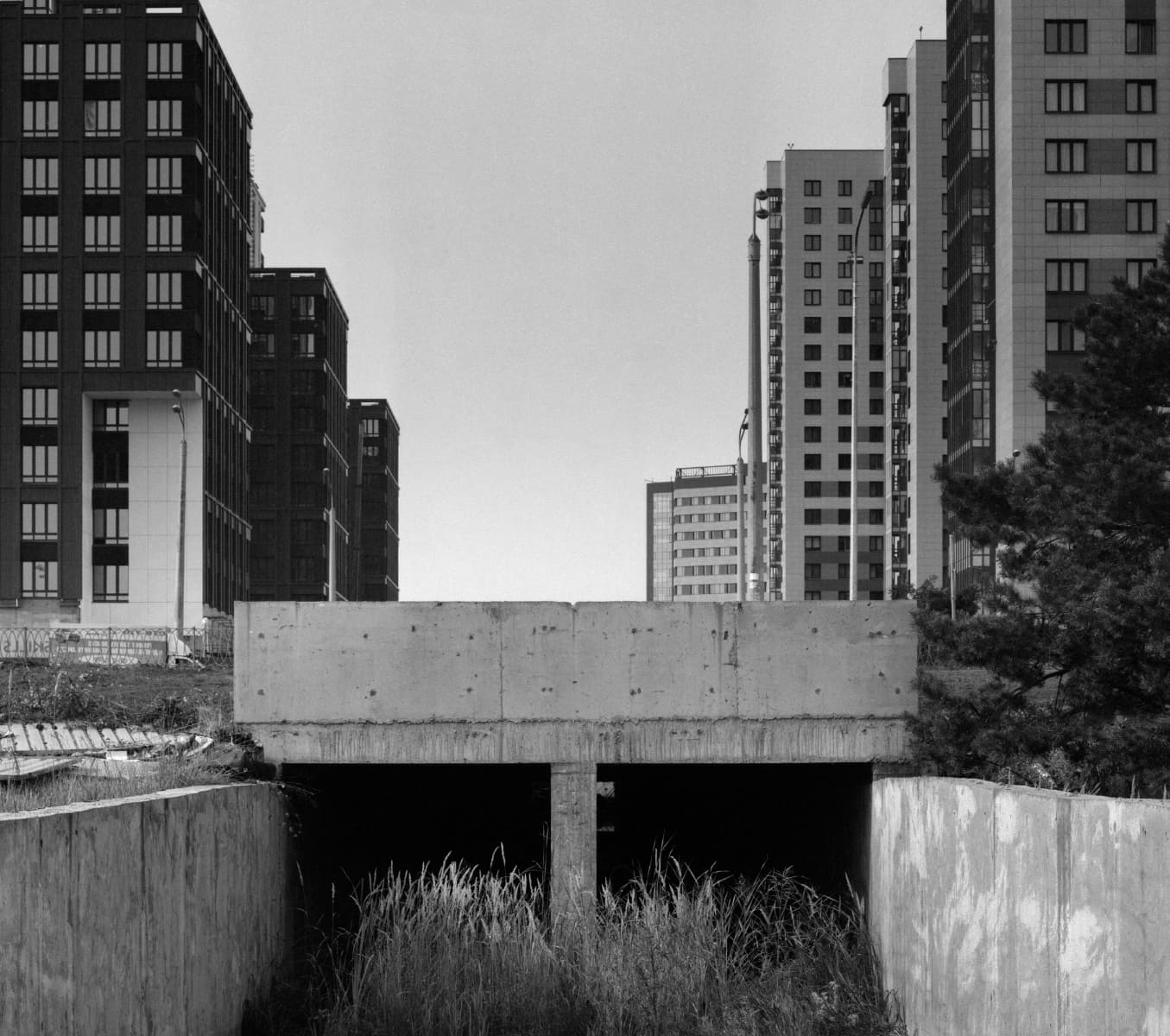

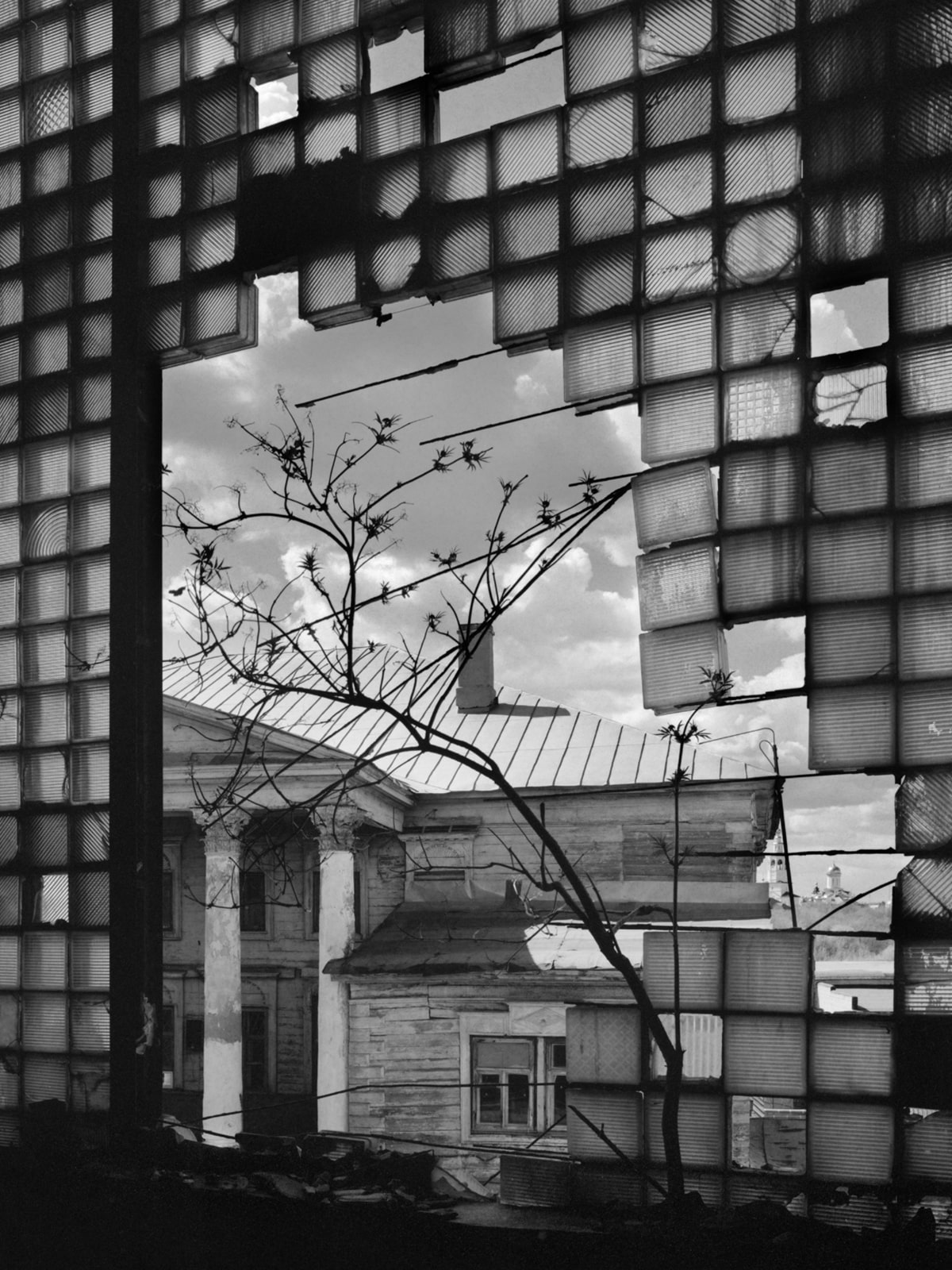

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. В этот раз героем рубрики стал фотограф Игнат Цоколаев. Enter встретился с Игнатом, чтобы поговорить о вербализации смыслов, современной пейзажной фотографии, психологической стабильности и работе с цветом.

Игнат Цоколаев родился во Владимире в 1990 году. Учился на архитектурно-строительном факультете Владимирского государственного университета. Живет и работает в Казани. Участник выставок: «Дихотомия» (КЦ «Московский», 2022, Казань), «Домовая книга» (ГМИИ РТ, 2022, Казань), «Москва — Казань — Москва» (при поддержке Department of Research Arts, галерея «Царская башня», 2018, Москва) и других.

— Когда начались твои отношения с фотографией?

— В 2009-2010 году. Моя тетя увлекалась съемкой на «Смену» (советский маломерный шкальный фотоаппарат, — прим. Enter), снимала семью — бытовая такая фотография. Кроме нее из родных никто не занимался фотографией всерьез. Но если подумать, мой интерес к визуальному искусству проявился еще раньше. У бабушки и дедушки была обширная библиотека с каталогами из советских музеев и европейских галерей — целая комната, занятая книгами. Я просматривал их в очень раннем возрасте, и они стали моим визуальным багажом. Потом я начал снимать бытовые сюжеты на VHS-камеру во время поездок: взрослым надо было заниматься какими-то делами, поэтому камеру давали мне — снимай, что хочешь. Я ходил и кадрировал через оптический видоискатель то, что видел. Мне кажется, с этого все начинается: в голову приходит мысль, что можно вырезать кусочек [реальности], утверждать, что он важен, и заставить кого-то на него смотреть.

В университетские годы приходилось делать много фотофиксаций. Я учился на архитектора, проводил замеры, снимал фасады и помещения для реставрации и реконструкции и использовал камеру-мыльницу, но мне не импонировало то, что она выдает, — не возникало никакого художественного порыва. В то же время одногруппница, которая снимала на «Зенит» (первый однообъективный зеркальный фотоаппарат в СССР, — прим. Enter), показала мне сканы пленки. Хотя это были, как сейчас понимаю, незатейливые вещи, я интуитивно почувствовал, что открыл для себя какой-то другой способ создавать картинки. В голове что-то перевернулось. Я пошел в антикварный магазин, купил себе камеру, начал снимать и больше не останавливался. С тех пор снимаю примерно одни и те же сюжеты, просто разными способами. Сейчас дело дошло до складных деревянных камер с листовой пленкой.

Единственный перерыв в съемках произошел после переезда в Казань, в переходный момент в жизни. Мысли были в кучу. За тот год я отснял, наверное, всего одну пленку. Когда возникает неопределенность по поводу моего дальнейшего пути, я не снимаю.

— Такое состояние мешает тебе снимать?

— Оно становится фундаментом для последующих съемок, но сначала его нужно отрефлексировать.

Сейчас неспокойное время, и есть много причин, чтобы отказаться от выражения мыслей. Многие люди не находят в себе сил [для высказываний], и я их прекрасно понимаю. Не знаю, будет ли мне стыдно за это, но, когда могу, я абстрагируюсь от внешнего и продолжаю снимать. Моя вторая выставка в Казани, «Дихотомия» (выставка, которая включала работы Игната Цоколаева и Антона Малышева и открылась в КЦ «Московский» в 2022 году, — прим. Enter), была во многом про мысли, которые возникали в шоковом состоянии. Мне кажется, жизнь сама по себе — череда страстей, катастроф, негативных и позитивных вещей. Залог психологической стабильности — уходить в то, что мы делаем в обычное время.

— Ты переехал из Владимира в Казань. Почему именно Казань?

— В 2013-м у нас с товарищем была большая фотостудия во Владимире, мы занимались коммерческой съемкой. Ее пришлось закрыть, а затем у нас наметилась съемка в Казани для заказчиков из Москвы. В тот момент мне нужно было сменить обстановку, потому что Владимир — небольшой город, и я отснял его сверху донизу.

Я постоянно ездил в Москву по выставкам и лабораториям, к друзьям, но она слишком всеобъемлющая: пожить там неделю — хорошо, а больше — уже плохо. Казань оказалась оптимальным местом. Город бурно развивался, на него был тренд, появлялись свежие локации. Сейчас, кстати, некоторые из них уже исчезли — я не могу их найти. В 2015-м меня пригласили работать в недавно открывшуюся фотостудию, и все сложилось.

Позже появилась своя фотолаборатория, частная мастерская по проявке и печати пленки и целая команда единомышленников. Пока лаборатория существует, мотивации переезжать нет. Многие знакомые в эмиграции консультируются у меня по поводу выбора камер и пленок: у них появилось свободное время, и они вернулись к занятию фотографией. Каждый зовет меня в свою страну, но я не уверен, что где-то мне будет нравиться работать больше, чем в России. Все больше хочется изучать, что было до нас, работать с локальным материалом. Мне кажется, и в твоей работе [искусствоведа], и в моей [фотографа] важно соприкосновение с материальным источником. Изменения, происходящие в людях и городах, можно почувствовать, только находясь рядом.

— На чем фиксируется твой взгляд как фотографа?

— Чаще всего на контрасте и форме. Контраст притягивает взгляд — как фотографа, так и зрителя — на уровне импульсов в мозге. Если мы повесим в конце зала на выставке большую контрастную картинку, человек побежит туда и, вероятно, не обратит внимания на все остальное. Для съемки мне нужно контрастное освещение. [Поскольку высокий контраст возникает от разницы в яркости предмета] у меня как фотографа со временем сформировалась почти физиологическая зависимость от света, как при недостатке витамина D.

Форма обуславливается бэкграундом автора. Сложно объяснить, как именно она возникает. Наверное, каким-то образом суммируется все, что ты увидел, прочитал и услышал в своей жизни. Определенные моменты выхватываются из памяти и превращаются в картинки, и иногда ты только через годы понимаешь, с чем они были связаны. Ты ощущаешь эмпатию к объектам съемки, как при общении с людьми. Когда контраст и форма соединяются, возникает желание сделать картинку.

— Я как раз хотела спросить об этом.

— Потому что ты думаешь в том же направлении.

— Мне интересно, как формировался твой визуальный язык. Ты уже говорил, что снимаешь одно и то же. Когда я смотрела твои фотографии, то стала вспоминать американских фотографов, которые снимали меняющиеся ландшафты в 1970-х, — Роберта Адамса, например.

— Роберт Адамс — это вообще основа.

— В то же время вы разные: у него более отстраненный взгляд.

— Я бы хотел обладать таким взглядом, с одной стороны. С другой, много лет назад я открыл для себя фотографов Ленинградской школы — Александра Китаева, клуб «Зеркало», Алексея Титаренко, Бориса Смелова, Марию Снигиревскую — и понял, что это моя почва. Я никогда не жил в Петербурге, но мне понятен их визуальный язык. Еще в самом начале на меня повлияла фотография, которую я видел на выставках в Москве — работы американской группы f64 и их последователей, документалистов из «Магнума» типа Алека Сота, а также наших поздних документалистов. Когда я увидел оригинальные отпечатки американских фотографов, начиная с Роберта Адамса и заканчивая Кристофером Беркеттом, у меня просто взорвалась голова. Я много раз посещал те выставки.

Сейчас, когда я вижу подобную фотографию, меня уже не торкает — я понимаю, как это сделано. После Адамса не нужны никакие современные пейзажисты [потому что он сделал в этом жанре все, что было возможно]. Но если ты показываешь пространство, опираясь на свои внутренние ощущения и личный опыт, не пытаясь снимать те же деревья в тех же местах, что и классики, получается совсем другая фотография. Невозможно повторить отснятое 50 лет назад, потому что ощущение мира изменилось.

Я много снимал, ездил в Москву, чтобы проявить отснятые пленки, ходил по галереям, возвращался домой, через неделю приезжал, забирал свои пленки и снова ходил по галереям. Таким образом сначала случилась встреча с вещами, которые оказались мне близки в смысловом отношении, а потом я приобрел инструментарный опыт, то есть начал разбираться в том, как мастера создавали свои снимки. Визуальный и инструментарный опыт наложились друг на друга случайным, но, думаю, правильным образом.

В какой-то момент у меня появился товарищ, который очень любил все делать сам. Он купил оборудование, чтобы делать отпечатки, как у Антона Корбайна, заперся дома и не выходил оттуда, пока не получил нужный результат. После у него пропала мотивация. Он временно закончил заниматься фотографией и передал оборудование мне. Я начал печатать сам, и завертелось.

— Твоя работа зависит от сезона?

— Конечно. Еще от задачи, от веса оборудования, от тепла — много от чего. Со временем хочется прийти к тому, чтобы этой зависимости не было. Раньше летом я много занимался инфракрасной фотографией. Листья отражают тепло и на отпечатке получаются почти белыми, а не отражающее тепло небо — почти черным. [Фотограф Борис] Смелов тоже занимался такой съемкой. В чистом виде, на мой взгляд, это тупиковая ветвь в фотографии, но она может стать инструментом достижения других результатов, например, вариаций яркости и полутонов в кадре.

Зима хороша тем, что можно выйти в четыре часа дня и снимать какие-то сцены без людей — за счет длинной выдержки они просто размазываются. Но если я захочу снять конкретное место, скорее всего, время года на мое решение влиять не будет. Осень в качестве периода для съемок — не мое: хоть разноцветные листочки и красивы, это тупиковая история. Как правило, возможности такого классического пейзажа быстро исчерпываются.

— Ты не снимаешь сериями — если они у тебя и есть, то они получаются…

— Спонтанными. Даже если сделать фотографию у себя дома, то она никогда не останется одиночной. Просто вместо нескольких дней или месяцев, которые обычно уходят на отдельный, специально задуманный проект, эта серия будет снята за десять лет, но зато более выверено и прочувствованно. Когда мне нравится какое-то место, я прихожу туда снимать несколько лет подряд — и снова получается серия.

В то же время серия может организоваться и иным образом, когда картинки случайно подружились смыслово, композиционно и сюжетно — например, при развеске работ на выставке. Подход, при котором изображения сняты за определенное время в определенном месте, свойственен фотодокументалистике. Я не занимаюсь такой съемкой намеренно, потому что техника, с которой я работаю, не имеет характеристик, позволяющих бегать и что-то выхватывать. Мне интереснее получать готовую картинку на матовом стекле камеры. Она четче передает мысль. В моем случае серии складываются в течение нескольких месяцев или года, иногда — нескольких лет.

— Ты сам печатаешь свои фотографии.

— Стараюсь.

— И ты можешь печатать с негатива несколько раз, пока результат не будет соответствовать твоему представлению о том, как должен выглядеть отпечаток. Оно складывается, когда ты снимаешь, или когда ты уже видишь, что у тебя получается при проявке и печати?

— Хороший вопрос. Зайду издалека. Понятие визуализации было сформулировано еще до Второй мировой. Полная визуализация происходит, когда фотограф может представить себе финальный отпечаток в момент съемки сюжета. Примерно понимая технические возможности того или иного материала, я знаю, как картинка будет выглядеть относительно геометрии пространства, яркости и пятен, но относительно контраста — чаще всего нет. Полная визуализация невозможна: я не могу предугадать, как ляжет свет и как пойдет почернение серебра. Всегда есть «рука Бога».

На заре появления аналоговой фотографии с возможностью тиражирования снимка реализация творческой задумки фотографа была сильно ограничена характеристиками оптики и фотопленки. А сейчас, спустя годы, современные аналоговые фотографы имеют под рукой весь инструментарий старинной и современной техники, и их возможности намного шире. Разные технологии — всего лишь инструменты воздействия на зрителя.

По причине дороговизны современной фотобумаги для обычной полутоновой печати с контролируемым контрастом я постепенно прихожу к lith-печати (разновидность желатиносеребряной черно-белой фотопечати, при которой можно получить практически неограниченные возможности для управления контрастом и тональностью отпечатка, — прим. Enter). Я становлюсь заложником ее технических возможностей, ведь для создания нужного отпечатка иногда требуется потратить много листов. Можно очень хорошо представлять, какой отпечаток хочется получить, но бумага и способ печати вносят в изображение свои коррективы. И все же нужно стремиться к сближению между картинкой из головы и готовым отпечатком. Если кадр тебе нравится и ты четко себе представляешь его идеальный отпечаток, то все равно доведешь кадр до этого состояния — просто нужно знание техник и много времени.

— Аналоговая технология привлекает тебя широким диапазоном возможностей для получения изображений или чем-то иным?

— Наоборот, аналоговая технология сильно ограничивает во всех отношениях: начиная выбором способа, как добраться до места съемки, и заканчивая временем, которое необходимо потратить, чтобы сделать финальный отпечаток. Она просто стала для меня привычкой. Поработав с разными камерами, я стал отдавать предпочтение съемке на большой формат, потому что могу выстроить кадр при съемке ровно так, как мне нужно, от начала и до конца. Чтобы достичь желаемого результата, подбираются объективы и пленки. Сейчас у меня есть инструментарий для создания практически любой картинки.