Автор: Луиза Низамова

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героиней рубрики стала художница Дарья Скрипаль, которая недавно открыла свою первую персональную выставку в пространстве Werk. Enter встретился с Дарьей, чтобы поговорить о страхах, внутреннем саботере, эмпатии и том, как тренер личностного роста может вдохновить на создание выставки.

Дарья Скрипаль — художница. Родилась в Казани в 1996 году. Училась в художественной школе и школе дизайна. Оформляла афиши для вечеринок «Изоленты» и музыкальные обложки. В последние два года работает с большим форматом и недавно создала серию полотен «Искажение» для своей первой сольной выставки.

— У тебя открылась выставка «Искажение». Как долго ты готовила этот проект?

— Я задумалась об этом примерно в начале августа. Получилось так, что все мои работы, в том числе и те, которые я сделала еще до появления идеи о выставке, оказались связаны со страхами, — в том числе и со страхами близких. Все ощущают их, но мало кто об этом говорит. В феврале в моей жизни был период, когда на меня давили разные обстоятельства, и, хоть я и понимала, что единственный выход из ситуации — облегчать страдания через искусство, в голове тогда была полная каша. Я стала заниматься с тренером личностного роста. Назвать его психологом сложно, но обычно я так выражаюсь, потому что понятие «тренер личностного роста» людям кажется чем-то подозрительным.

Благодаря ему я начала думать об этом проекте. У меня накопилось достаточно много работ и я понимала, что не хочу их продавать. Руслан Чижов (сооснователь музыкального арт-пространства Werk, — прим. Enter) уже давно говорил, что хочет сделать мою персональную выставку. Я не сразу осознала объем работы и пришлось приложить усилия, чтобы отрефлексировать свой опыт, потому что поначалу было сложно даже давать названия картинам. Ощущение неуверенности, которое было у меня в начале пути, знакомо многим людям: кого-то оно беспокоит во время общения, а кого-то, например, на работе. Я подумала, что об этом стоит рассказать. Выставка — большая благодарность в том числе и моему тренеру.

— Какое чувство ты испытала после того, как собрала серию «Искажение» и осознала готовность поделиться ею со зрителем?

— Мне не верилось, что это произойдет. Наверное, я осознала, во что все это вылилось, только когда увидела все работы вместе. Каждая картина имеет описание, где указано, какому страху она посвящена. Для меня главное, чтобы люди это поняли.

— А как ты могла бы объяснить феномен появления круга художников вокруг пространства Werk?

— Могу рассказать свою историю. Мне кажется, она похожа на истории остальных художников. В то время, когда еще не было Werk, а существовала только «Изолента», я уже начала писать картины. Мы сидели с подругой в баре, я показывала ей свои работы. Она посмотрела и сказала: «Это же обложки для винила!» За соседним столиком сидел Винер (музыкант, сооснователь лейбла Get Busy, — прим. Enter), подруга взяла мои работы и отнесла ему. Я так застеснялась! Я же никому, кроме своих близких, ничего не показывала. Винеру понравилось, и он сказал: «Давай ты сделаешь для меня обложку». Я согласилась. Потом мы встретились в «Смене» для того, чтобы утвердить варианты обложек. Тут же я познакомилась с Сашей Левиным (сотрудник арт-пространства Werk, — прим. Enter) — он сказал, что мои работы крутые, и предложил сделать обложки к «Реверсу» (серия вечеринок «Изоленты», — прим. Enter).

Через неделю мы встретились с Сашей и Русланом Чижовым. Они поинтересовались, как я делаю свои работы, как достигаю такого эффекта мазков. В «Смене» как-то была лекция о композиторе Джоне Кейдже, и там показывали фрагменты фильма, в которых он использовал подручные инструменты (похоже, речь идет о препарированном фортепиано, — прим. Enter). Его в этом никто не понимал. После этого я подумала: а что у меня лежит поблизости? — валик. Его и взяла, чтобы написать картину. Я рассказала все это ребятам, и они не посмотрели на меня странно, а наоборот, поняли и приняли, за что я им благодарна. И я думаю, что с остальными художниками, которые работают внутри Werk, то же самое. Все они находятся там, потому что их понимают, в них верят.

— Как формировался твой язык — с этими отсылками к уличной эстетике ободранных стен и экспрессивностью?

— Я ходила в художественную школу, но не закончила ее. Писала маслом, акрилом и гуашью, и поначалу это было из разряда «пишу то, что вижу». Мы с семьей жили в частном доме, поэтому я часто писала пейзажи. Однажды мне подарили цветы на восьмое марта, и в голову пришла мысль: а может быть, изобразить цветок как-то по-другому? Так все и началось. Потом были эксперименты с цветом, материалами, появилась обшарпанность. Я вижу что-то в интерьере, например, какой-то ободранный угол, он мне нравится, и это как-то неосознанно откладывается в памяти.

— А ты не думала о том, чтобы поработать в уличном пространстве?

— Мне интересно уличное искусство, но меня согревает мысль, что работы будут висеть дома, в тепле, — совсем как человек. Картины — мои дети. Я не могу понять, что будет с моей работой на улице. Это неблагодарное дело, потому что, скорее всего, ее быстро уберут. Даже написать что-то баллончиком считается вандализмом, что для меня лично очень странно. Я не думаю о том, понравятся мои картины кому-то или нет, а просто переживаю, что с ними будет.

— Важно ли для тебя как для художницы место, в котором ты находишься?

— У меня был период, когда очень сильно хотелось уехать отсюда. И я думала, что следующим городом точно будет Москва. А в последние месяцы решила, что не хочу переезжать в конкретное место, не хочу быть привязанной к нему. В Казани мне достаточно комфортно работать. Вопрос только в том, чтобы решиться и поездить по России.

— В языке абстрактных художников зачастую присутствует то, что я назвала бы «единицей измерения» живописи: например, у Злотникова это сигнальная система, а Поллока мы узнаем по брызгам краски. А как ты назвала бы единицу своей живописи?

— У меня есть три любимых цвета — черный, красный и белый — и с ними я могу, хочу и умею работать. Они преследуют меня еще с детства. Мы гуляли с папой по ночам, рассматривая природу вокруг. Он говорил: «Выбирай цвета», — и я всегда выбирала черный или красный, потому что ночью видно мало цветов. Что касается техники, то это просто огромные мазки. Если присмотреться, мои работы текстурные. Многие говорят, что красный — цвет страсти, и что в моих работах ее много. Не знаю, так ли это на самом деле.

— Какое самое первое произведение искусства ты помнишь?

— Родители нечасто водили меня в музеи и были против того, чем я занимаюсь. Они забрали меня из художки и устроили в школу художественной гимнастики. Во время учебы в обычной школе мы ходили в государственные музеи, и мне всегда было интересно, как лежит масло на холсте, сколько художники вкладывают сил и времени в свои полотна и так далее. А потом в какой-то книге я наткнулась на информацию, что человеческий глаз уникален. Если нескольких художников попросить нарисовать одно и то же, то у всех получатся разные изображения. И я подумала, что это любопытный факт и нужно его как-то использовать.

Я мало ориентировалась на других художников и в основном писала так, как чувствую. И мне, конечно, есть куда стремиться. Уверена, что это процесс, который никогда не остановить — главное просто начать.

— Кто такой художник?

— Это сложный вопрос, учитывая, что все они абсолютно разные. Я бы, наверное, сравнила их с писателями. Есть множество художников, которые о чем-то говорят. Я думаю, что живопись — средство общения для них. Опыт созерцания таких произведений можно сравнить с чтением чьей-нибудь биографии.

— Этот год постепенно близится к своему концу. Каким он, 2020-й, запомнится тебе?

— Можно было бы сказать, что год странный, но мне все эти странности нравятся. На самом деле все зависит от того, как ты смотришь на вещи. В первую очередь необходимо прокачаться самому, чтобы каждый год был для тебя легким, насколько это, конечно, возможно в конкретной ситуации. Если ты испытываешь дискомфорт, то нужно ее пересмотреть.

— Что тебя больше всего вдохновило в последнее время?

— С уверенностью скажу, что вдохновляюсь людьми. За мной есть такой грешок: я часто влюбляюсь. Раньше для меня это было чем-то непозволительным. При этом не хочу сказать, что не нужно привязываться, — просто нужно уметь отпускать. Я часто ставлю себя на место других людей, и мне кажется, теперь лучше их понимаю.

— Тогда получается, что твой проект «Искажение» еще и про эмпатию?

— Да. В этом проекте я «спрятала» все свое окружение, поэтому он, в том числе, о сопереживании близким. Бывали ситуации, когда я не знала, чем им помочь. Три заключительные работы посвящены конкретным людям, которым я помочь не в силах, — только они сами могут это сделать. Думаю, если они прочитают тексты, то поймут все сами. Конечно, имен я бы не хотела называть.

Если провести опрос, корни проблем многих в нашей стране произрастают из детства. Страшно представить, сколько людей портят друг другу психику, и ужасно, что это мешает им двигаться вперед. Это как фундамент строить: если у тебя одного кирпичика не хватает, дальше дело не пойдет.

— Какие самые частые страхи людей ты выявила, работая над проектом?

— Самый популярный — это, безусловно, неуверенность в себе, которая порождает мысли в духе «да кому моя работа (творчество) нужна?» А это надо, в первую очередь, тебе самому. Бывает, что люди сильно боятся чужой оценки и зарывают себя из-за этого все глубже и глубже. Распространены страх перед родителями и страх быть брошенным.

Есть такое понятие — «саботер». Он может проявиться, когда ты чем-то занимаешься: сначала все в порядке, а потом вдруг начинаешь думать, что это никому не нужно. И этот саботер — голос, который спорит внутри тебя, так или иначе заставляет двигаться. Ты подкармливаешь его каждый раз, как только подступаешься к чему-то новому. Но я считаю, что лучше сделать, чем не сделать и жалеть — даже если результат никому не понравится.

— Ты рассказала про неуверенность. А есть что-то, в чем ты точно уверена?

— Если не стремиться максимально использовать все возможности, то нужно хотя бы заниматься тем, что действительно нравится. В мире, где все постоянно меняется, у тебя всегда есть ты сам, и все зависит только от тебя.

— Какое искусство, на твой взгляд, имеет наибольший потенциал? Например, философ Елена Петровская говорит о том, что искусство сейчас возможно только в одной форме — в форме поступка или действия, содержащего политический элемент.

— Для меня самое главное, чтобы оно было искренним, а выбор темы и формы не принципиален. Возвращаясь к политическому искусству, хочу сказать, что оно так же передает переживания людей, как и любое другое. Чрезвычайно важно, что на эти темы говорят, хотя, к сожалению, зачастую история заканчивается довольно грустно для авторов таких проектов, не только художественных, но и журналистских. Большинство людей не высказывает своего мнения по поводу каких-то ситуаций, и искусство — как раз возможность его выразить.

— Помимо круга ребят внутри Werk, за кем из казанских художников ты еще следишь?

— Сложно ответить, потому что в Казани, с одной стороны, много художников, с другой — как будто бы мало. Но работы Лии Сафиной мне очень нравятся. Она, наверное, одна из первых, за кем я наблюдала, когда начала писать картины. Возможно, это все из-за красного цвета на ее полотнах, который очень схож с моим красным — я просто почувствовала что-то родное, и, что немаловажно, искреннее и яркое.

— Ты говорила, что собираешься на днях снять видео…

— На самом деле мы не успели подготовить видео к открытию выставки. Наверное, откажемся от этой идеи, но изначально я хотела, чтобы каждый страх был визуализирован в виде движений человека. Мы не успели до конца продумать сценарий, и лучше сделаем это позже, но качественно. Еще я хочу поработать с инсталляцией. Мне очень нравится Кабаков. Несмотря на мрачность его работ, я всегда нахожусь в странном, но приятном состоянии, когда смотрю на них. Хочу сделать что-то в его духе.

В моей голове будущая инсталляция выглядит как кухня в том доме, где я сейчас живу. Я снимаю квартиру с друзьями, и все они люди искусства. Собираюсь записать наши разговоры на кухне на диктофон и воссоздать атмосферу этого места, как будто ты просто пришел в гости, сидишь и слушаешь, о чем люди говорят. Иногда мы обсуждаем там такие темы, которые, мне кажется, мало кто поднимает. Для полного погружения было бы интересно, чтобы внутри инсталляции еще пахло палочками, которые мы обычно зажигаем. Все чаще думаю о том, чтобы сделать именно это. Не могу сказать, что полностью откажусь от картин — просто хочу получить новый опыт и исследовать другие возможности.

Фото: предоставлены Дарьей Скрипаль

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз мы решили поговорить с молодой перспективной художницей Диной Ахметшиной, выступающей под именем Salqin. Enter встретился с Диной, чтобы поговорить о ее работах, вкладе в художественную жизнь в Казани, вечности для искусства, экологии и любви к природе.

Дина Ахметшина

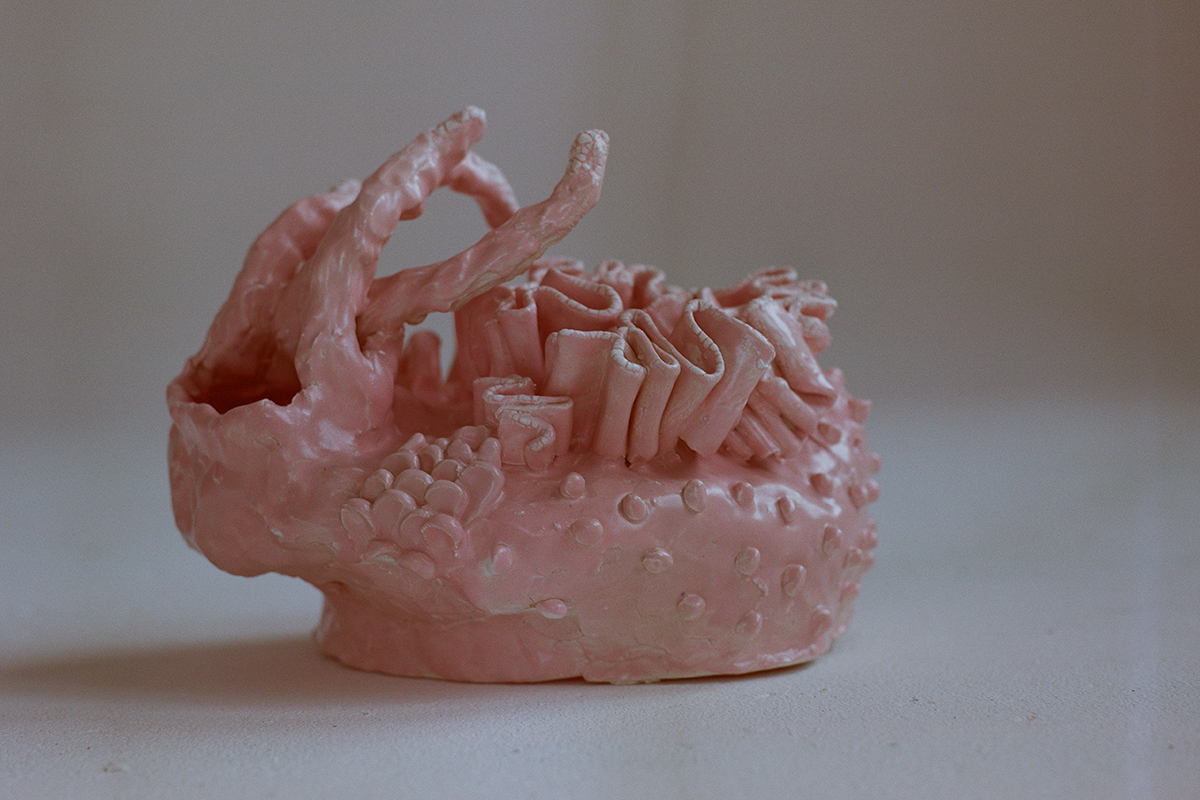

Salqin. Без названия. Полуфарфор, каолин, глазури, пигменты, полимеры, 2019

Salqin — художница-керамистка, арт-директор издания о жизни в Татарстане «Инде». Родилась в Набережных Челнах, работает в Казани. С 2016 года занимается скульптурой из глины. Ее работы можно было увидеть в галерее современного искусства ГМИИ РТ (выставка «Шум города», г. Казань, 2020), ТРЦ «Мега» (Выставка «Искусство в каждой вещи», 2019), на Поволжской отраслевой межрегиональной выставке дизайна и интерьера (Выставка Interioroom, Самара, 2019).

Salqin. Без названия. Полуфарфор, глазури, пигменты и стекло, 2019

— Твой псевдоним (Salqin) переводится как «холодно». Почему ты выбрала именно это слово?

— Когда я только начала заниматься керамикой, то заметила, что в России основной массой людей она воспринимается традиционно — как такое ремесленничество. У меня же было совершенно другое отношение к этому материалу: я осознавала, что у керамики очень большие возможности. Первая ассоциация с глиной — она горячая, так как проходит множество стадий обжига на высоких температурах. И, наверное, в противовес этому я взяла слово «холодно», потому что не хотела, чтобы мои работы ассоциировали с чем-то ремесленным и утилитарным. Хотя когда я только-только начинала, делала какие-то простые объекты вроде тарелок, чтобы набить руку и понять материал. Плюс ко всему, я больше люблю работать со светлыми оттенками, и они обычно получаются достаточно холодными.

— Глядя на твои работы, сложно отделаться от впечатления, что они будто подняты с морского дна. Откуда взялась эта водная зооморфная образность?

— Я неоднократно слышала про морское дно, потому что, если посмотреть объективно, скульптуры действительно напоминают морских обитателей, но у меня никогда не стояло задачи перенести на глину что-то уже существующее. Я абсолютно точно вдохновляюсь природой, и все мои работы — о влиянии человека на нее и наоборот, хотя в них еще и много моих личных переживаний и фиксации психоэмоциональных состояний. Очень часто скульптуры получаются какими-то хищными (смеется, — прим. Enter), и даже когда была выставка в ГСИ, это многих отталкивало: я четко видела, что людям становится не по себе от всех этих щупалец и так далее.

Почему они похожи на морские объекты? Я вижу в них не только это. В подростковом возрасте я увлекалась научной фантастикой, и, видимо, просто насмотрелась этих фильмов. Там ведь тоже много плавных, биоморфных форм, и, возможно, это отложилось у меня в подсознании, и сейчас обнаруживается таким образом. Я не делаю этого сознательно.

— В последнее время происходит очень любопытный поворот человека в сторону природы, я бы даже ассоциировала это явление с новым витком нью-эйджа. А почему ты работаешь с природными образами?

— Знаешь, я тоже заметила эту тенденцию в своем круге общения — мы там все примерно одного возраста. Я придерживаюсь мнения, что человек приходит к природе осознанно только с возрастом. В детстве, когда родители меня возили на дачу, я совершенно не любила копаться в земле. Пропалывать сорняки было совершенной пыткой. А сейчас с каждым годом мне сильнее хочется выбраться на природу. Я точно решила, что у меня будет дача. Ты устаешь от техногенности города и хочешь тишины, если ведешь активную социальную жизнь. А отдохнуть полноценно можешь только на воздухе. И чем больше я начала выбираться на природу, тем больше стала замечать ее красоту.

Так или иначе вся моя жизнь связана с визуалом, и мне доставляет удовольствие подмечать, например, какие-то текстуры на деревьях. В последнее время я сильно увлеклась грибами (не в том смысле, в каком можно было подумать): существует большое количество их видов, каждый по-своему уникален и очень красив. В инстаграме я часто просматриваю аккаунты с изображениями грибов. Мне кажется, они недооценены в нашем обществе.

Я обеспокоена в том числе и ситуацией с экологией, и многие мои объекты, как я уже говорила, достаточно хищные. Наверное, наиболее явно это видно в одной моей скульптуре, где через бутон цветка прорастают щупальца — словно ответ природы на вмешательство человека в нее. Я ощущаю, что природа сильнее человека, и верю, что он не сможет окончательно погубить ее. Она все равно даст отпор. Она дает — это заметно.

Salqin. Без названия. Керамическая масса, сатиновая белая глазурь и пигменты, 2019

— Твои скульптуры явно отсылают к живым формам. Стоит ли за их формой идея о необходимости ухода от бинарности гендера?

— Я вкладываю в свои работы эмоции — нормальные проявления человеческого, которые не имеют пола. Но акцента на отсутствие гендера я не делаю.

— Как ты работаешь над скульптурой? Делаешь ли карандашные наброски перед тем, как начать работать с формой?

— Иногда образы рождаются в неподходящий момент, когда я нахожусь, например, на работе, и в таком случае делаю зарисовки, чтобы потом не забыть. Но чаще всего это бессмысленно, потому что, как уже говорила, я фиксирую свои внутренние ощущения, которые постоянно меняются. Иногда от изначальной задумки к концу работы уже ничего не остается. Помимо этого, глина — очень капризный материал, и не всегда позволяет сделать то, что ты хочешь. Она, как любой природный материал, стремится вернуться к своей первоначальной форме. С ней бывает сложновато работать, поэтому у меня ощущение, что у нас дуэт — я и глина. Иногда она подсказывает, что нужно сделать. В процессе работы я не анализирую такие вещи, как композиция, например. Беру в руки в глину, кручу-верчу ее, и таким образом проходит часов семь, а я даже не замечаю этого. Уже потом я разглядываю вещь и думаю: это похоже на гриб, а это — на коралл.

— Существует один древний миф, в котором рассказывается, что человек был создан из глины. А что связывает тебя с этим материалом?

— Глина — один из немногочисленных материалов, которые археологи находят при раскопках. Она сохраняется тысячелетиями. Мне хотелось заниматься чем-то, что будет жить долго, я хотела, чтобы мое творчество не кануло в лету. Возможно, следующие поколения найдут что-то из моих произведений — пусть это будут даже черепки. Если скульптура разобьется, она не исчезнет полностью, и эта мысль меня привлекает. Когда я впервые взяла в руки глину, то поняла, что мне очень приятно работать с этим пластичным материалом.

Я очень давно хотела заниматься керамикой, и, приехав в Казань, сразу стала искать обучающие курсы. Наткнулась на Евгения Васильевича, гончара из Свияжска, чудесного, доброго и открытого человека. Он взял меня под свое крыло, и я ему очень благодарна. Предоставил мне глину на круге, и со временем я поняла, что гончарка мне не очень интересна. У меня появилась своя мастерская, за что спасибо ребятам из Qullar. Я начала закупать глину, стала заниматься ручной лепкой. Училась методом проб и ошибок: у меня многое взрывалось, возникали трещины, подтеки.

Кстати, в России большие проблемы с материалами: очень сложно найти интересные глазури, которые доступны в Японии, например. Конечно, керамисты, которые всю жизнь этим занимаются, сами получают все покрытия. Но в Казани нет места, куда можно прийти и купить даже ингредиенты-исходники для работы с керамикой — нужно заказывать все в Питере и Москве. Приходится выкручиваться: однажды я собирала цветное стекло со свалки, потом находила художников, которые занимаются витражами, и покупала осколки у них. Например, есть вулканическая глазурь, и ее у нас невозможно купить. Знающие люди рассказывали, что нужно смешать марганцовку с каолином и так далее, затем протестировать полученное вещество в разных пропорциях, пока не будет достигнут нужный эффект. Эти поиски могут растянуться на полгода.

Глина — необычный выбор для меня, потому что я очень нетерпеливый человек: мне нужен результат прямо здесь и сейчас. А с моим материалом это невозможно, потому что он требует долгих этапов работы — сушки в течение нескольких суток, обжига, декорирования. Мне был нужен какой-то материал, который меня заземлит и научит терпению. При этом я стараюсь много экспериментировать и работаю со стеклом и металлами. Хочется сейчас интегрировать более современные материалы, комбинировать их с глиной, и не останавливаться только на керамике и поработать с бетоном, эпоксидными смолами и полимерами.

— Ты говорила, что надеешься, что твои работы найдут археологи. И здесь, конечно, сразу возникают ассоциации с античностью, потому что это культура, которая была раскопана одной из первых. А у тебя есть любимые герои античных мифов?

— В детстве я, конечно, любила мифы Древней Греции, но меня всегда больше тянуло к Древнему Египту. Но мне нравились женские персонажи. Афина — наверное, потому что я с детства вдохновлялась образами сильных, воинственных женщин. Возможно, еще Персефона, потому что мне нравилась та история с Аидом (имеется в виду миф о похищении Аидом Персефоны, — прим. Enter), хоть она и довольно странная.

— О каких особенностях работы с керамикой ты могла бы рассказать начинающему художнику?

— Керамика — очень непредсказуемый материал. Особенно это касается работы с глазурями: это целая наука, и тут нужно быть хорошим химиком, понимать технологию. В первую очередь я бы хотела посоветовать художникам не расстраиваться из-за неудач, которые происходят в печке. Например, ты работал несколько недель над скульптурой, вложил в нее всего себя, свое время, материалы, и на последнем этапе открываешь печку, а там все взорвалось. Или хотел добиться определенного эффекта или цвета, а глазурь повела себя совсем по-другому, хотя до этого на тех же температурах, режимах обжига она вела себя иначе. Минус в том, что очень часто из-за этого теряешь работу, а плюс — может появиться какой-то эффект, которого ты не ожидал, а он тебе вдруг понравился. Глазурь может как-то интересно вспузыриться или смешаться с другой глазурью, может получиться новый цвет с крапинкой, размывы или интересная текстура. Я уже приняла эти особенности материала, а в начале у меня могли возникать мысли: «Ну, наверное, лучше заниматься чем-то более простым».

— Скульптура — вид искусства, который требует соблюдения определенных, отличных от, скажем, живописи и графики, правил при экспонировании. Были ли у тебя связанные с этим сложности во время организации выставки в музее?

— Основная сложность связана с транспортировкой, потому что, несмотря на свою долговечность, керамика очень хрупкая. Довезти ее в том виде, в котором она должна экспонироваться, сложно. У меня была выставка в Самаре, и обратно мне привезли разбитую скульптуру — на нее упала картина. На данный момент я полностью принимаю эту особенность материала, но сначала расстраивалась, потому что это была одна из моих любимых работ.

— Как ты определяешь для себя понятие «художник»?

— Это сложный вопрос, который порождает вечные споры. Если не углубляться, то, в первую очередь, это человек, который, базируясь на опыте предыдущих поколений художников и современников, создает нечто принципиально новое. Художник должен что-то привносить в этот мир.

Salqin. Без названия. Керамическая масса с чёрным пигментом и сборчатая глазурь с пигментами, 2020

Salqin. Без названия. Керамическая масса, сатиновая белая глазурь, пигменты и стекло, 2019

— Есть ли художники, которые для тебя были важными, когда ты только начинала?

— Если мы говорим о керамике, то мне очень нравятся японцы, в первую очередь Такуро Кувата. Он экспериментирует с материалами и инструментами. Очень вдохновляют его опыты с глазурями, и визуальный язык этого художника мне интересен. Есть еще российская художница, дизайнер, керамистка Асия Бареева — она тоже, очевидно, вдохновляется природными формами. Люблю работы Дэвида Алтмейта — он использует разные материалы, в произведениях прослеживаются в основном антропоморфные формы, изображения человеческих лиц. Работы у него достаточно жуткие, а я люблю всякую жуть (смеется, — прим. Enter). Я иногда подхватываю у него какие-то фишки, например, подсматриваю определенные техники. Еще меня вдохновляет керамист Даня Антропов.

— За кем из казанских художников ты следишь?

— Честно признаться, я нечасто слежу за казанскими художниками и больше ориентируюсь на западных и азиатских. Они работают на более высоком уровне, чем многие российские художники. Есть, конечно, яркие представители в Казани, и мы их всех знаем: Лия Сафина, Сережа Котов, ребята из Watch Me, Лев Переулков. Также Alesha Art — не могу сказать, что мне близко его творчество, но он очень хороший маркетолог.

— Как ты выстраиваешь свой график? Ведь ты не только художница, но и арт-директор большого издания.

— Это больная тема (смеется, — прим. Enter). К сожалению, очень трудно совмещать, и в первую очередь из-за времени: в работе с керамикой есть такая особенность, что ты не можешь приехать в мастерскую, поработать там час и затем уехать по своим делам. Если ты начинаешь работать над скульптурой, то это как минимум на полдня — пока глину разомнешь и так далее. Мне удается заниматься скульптурой в основном в выходные. Возможно, поэтому я довольно редко создаю скульптуры. В процессе я очень многое бракую. Наверное, еще важен тот фактор, что у меня творческая работа, которая вытягивает много сил и не оставляет внутренних ресурсов на другое творчество. Иногда полезно себя преодолеть, приехать в мастерскую и начать работать, и тогда все может пойти как по маслу. Бывают продуктивные дни, когда я могу вылепить две скульптуры, а бывают дни, когда я не могу сделать ни одной.

Нужно давать себе время на отдых. Существует еще определенное социальное давление, когда все ожидают, что ты будешь как на конвейере выдавать стабильно в месяц по скульптуре. Но это так не работает, к сожалению. Надо позволять себе делать то, что ты хочешь, а если будешь заставлять себя, то ничего из этого хорошего не выйдет. Я была бы рада, если бы мне самой кто-то дал совет от выгорания, потому что это действительно актуальная тема.

— Как ты прокомментировала бы недавнюю ситуацию с реакцией казанской публики на скульптуры Дмитрия Каварги?

— Мне очень нравится этот художник, я была на его выставке, которая проходила в «Бизоне», но конкретно об этой ситуации не слышала. Я не удивлена такой реакции. Это реалии, с которыми я боролась бы, если могла. Это проблема восприятия искусства обществом в широком смысле, а не теми узкими кругами, в которых мы с тобой находимся. Для многих искусством до сих пор является только академическое — Репин, Серов — а дальше они не хотят ничего видеть. Такого мнения об искусстве придерживаются, скорее всего, пожилые люди, и им бесполезно что-либо объяснять. Надеюсь, что скульптуры никто демонтировать не будет.

— Мне лично было обидно, что самый громкий отзыв на выставку оказался от людей, которые к искусству никакого отношения не имеют (речь о жалобе от КПРФ, — прим. Enter), я ожидала более активной реакции от профессионального сообщества.

— Мне просто кажется, что у нас это сообщество довольно вялое.

— Я тоже наблюдаю некоторую его индифферентность по отношению к происходящему.

— Меня расстраивает, что в регионах организация культурных событий обычно находится в руках старшего поколения, которое, может быть, все еще живет по каким-то старым правилам. Мне обидно, что молодым активным ребятам, которые к этому ближе, не дают дорогу. К счастью, в Казани в других сферах — можно проследить это на примерах «Смены» и Дирекции парков и скверов — работа молодых специалистов в культуре дает какие-то плоды, но в сфере искусства этого, к сожалению, пока нет.

— Какие у тебя планы на ближайшее будущее?

— Что касается планов по работе с материалами, то я уже сказала об этом ранее, а что до личного продвижения, то сейчас я занимаюсь сбором своего портфолио — хочу сотрудничать с московскими галереями. Кажется, уже пора выходить за рамки Казани и, может быть, даже России. Нужно понимать, что здесь искусство не покупается в таких масштабах, как на Западе. Во время поездки в Берлин я заходила практически во все галереи, где видела керамику, и, на мой взгляд, многие работы были слабее, чем то, что делают российские художники, однако там на это есть хороший спрос. В России этого нет, потому что 80% населения думает о том, как оплатить ипотеку и прокормить семью — в такой ситуации уже не до искусства.

Фото: Предоставлены Диной Ахметшиной

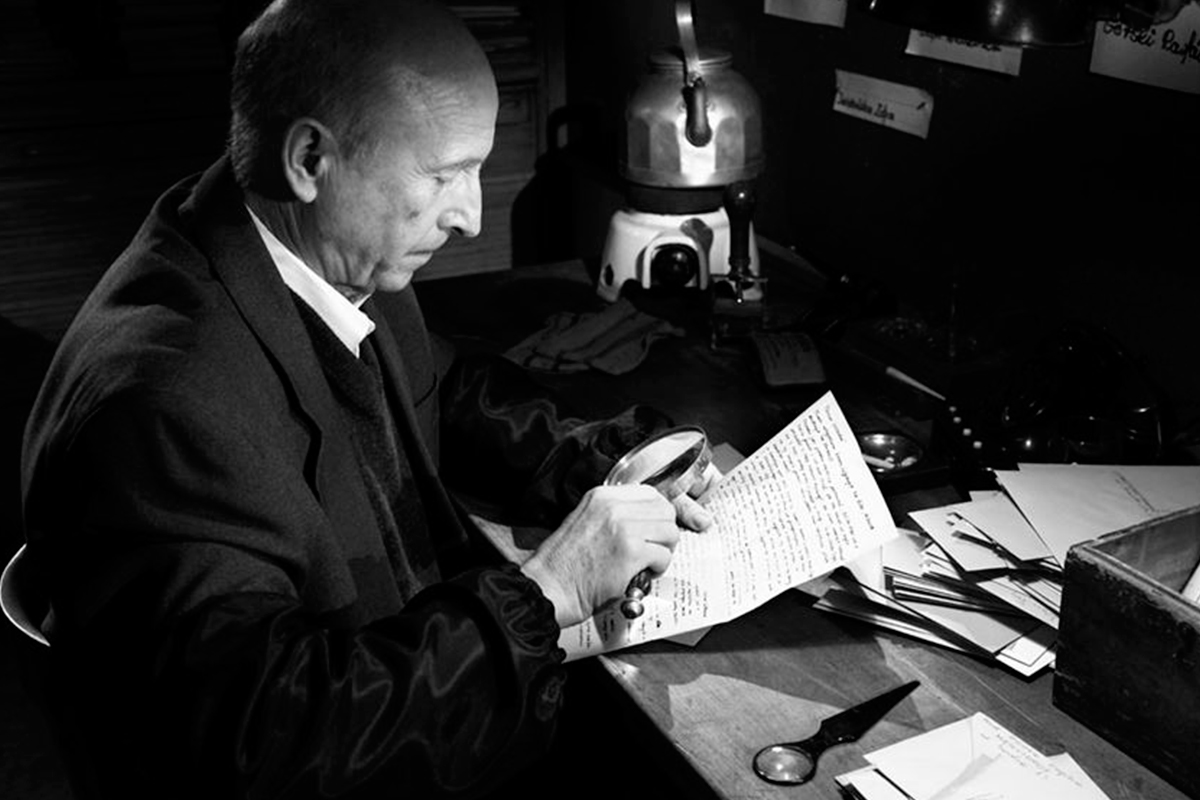

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героем рубрики стал фотограф Тимур Хадеев.

Enter встретился с Тимуром, чтобы поговорить о его первых снимках, старых мастерах фотографии и связи с городом.

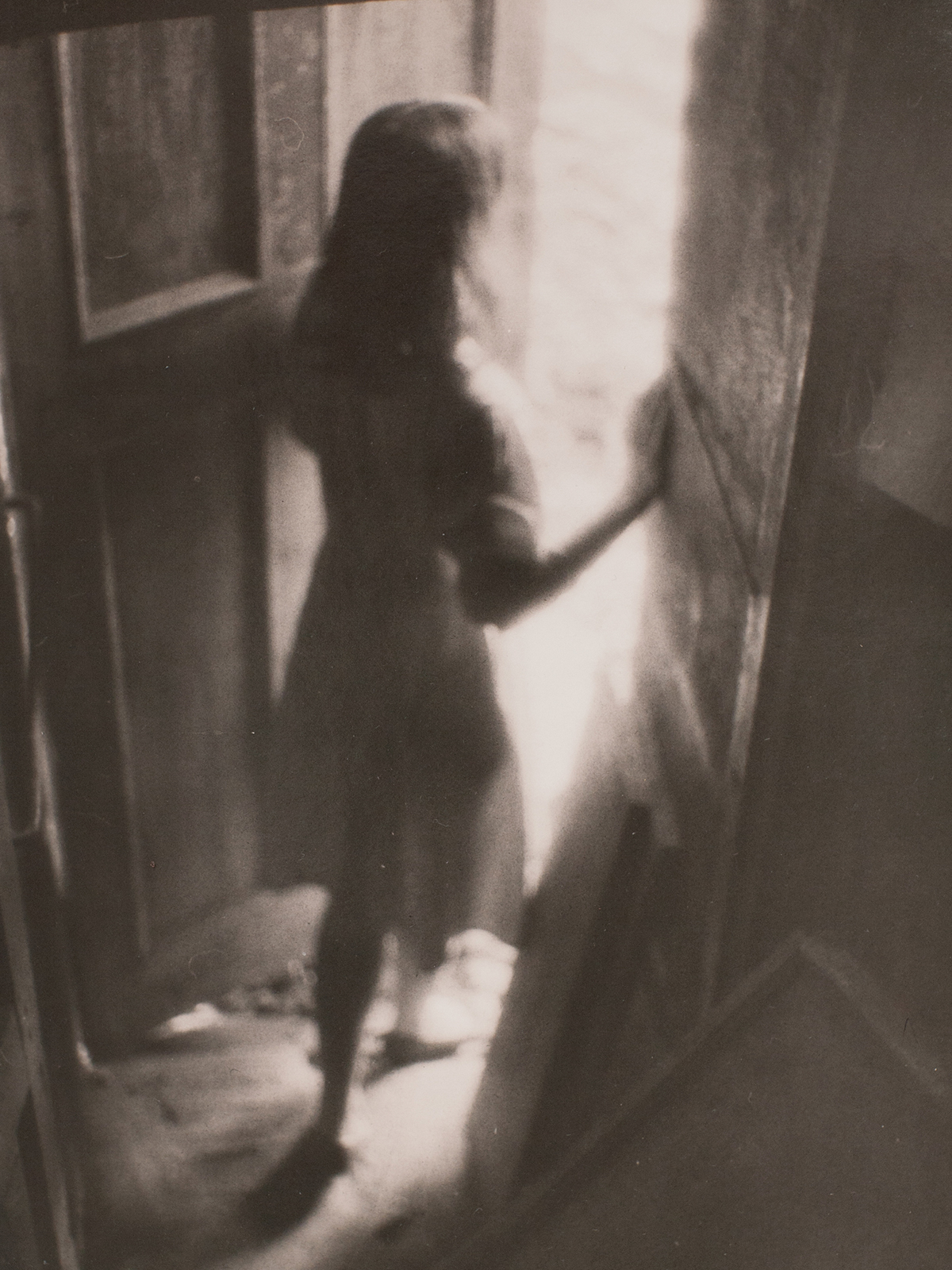

Навстречу свету. 2013. Лит-печать

У стены. 2018. Лит-печать

Портрет. 2017. Лит-печать

Тимур Хадеев (р. 1985) — фотограф, живущий и работающий в Казани. Город и люди в городе — основные объекты его съемок. Тимур сконцентрирован на социальных и физических изменениях города, на портретах, а также на классической ню фотографии. Работает в разных техниках: цифровая и аналоговая фотография, также использует альтернативные фотопроцессы. Через фотографию Тимур реагирует на события вокруг него: актуальные и растянутые во времени.

Его работы находятся в постоянной коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге; в частных коллекциях в Москве и Казани. С 2017-го Тимур читает открытые лекции о фотографии. Из последних выставок: «Мергасовский. Flashback» (ГСИ ГМИИ РТ) Казань, 2019; «V Фотобиеннале современной фотографии» (Русский музей) Санкт-Петербург, 2019; «Москва — Казань — Москва», (галерея «Царская башня») в рамках проекта «Россия. Research», Department of Research Arts, Москва, 2018.

— Ты помнишь свой первый снимок?

— Думаю, это был один из кадров, сделанных на «ЛОМО-Компакт-Автомат» — фотоаппарат, подаренный отцом еще в детстве. Даже сохранилась самая первая пленка, которую я снял и проявил. Ничего не печатал с нее, так как печатать оттуда было особенно нечего. Скорее всего, я знаю, что это за снимок. Но я не считаю его и всю эту пленку первой. Это осталось просто экспериментом.

А первый осознанный снимок тоже сделан в детстве. В 90-е у меня появилась мыльница — как и у всех, наверное. Это случилось, когда в стране пошла первая волна новой любительской цветной фотографии вместе с приходом сервисов от Fuji, Kodak, Konica — фотолабораторий с минилабами. До этого времени в каждой семье был кто-нибудь, кто занимался съемкой важных событий: праздников, дней рождения. Он обычно печатал черно-белые снимки небольших форматов где-то в коммунальной квартире, ночью, на кухне или в ванной комнате, при красном свете на советской технике. Процесс долгий и неудобный, но это считалось интересным хобби.

Фотографией интересовались многие, потому что это был один из немногих способов самовыражения. Это занятие не особенно критиковалось и к тому же не считалось искусством как таковым. По этой причине никто не предъявлял особых требований к фотографии — ну, вроде лицо на снимке видно, уже хорошо. И на контрасте с этим появились сервисы, которые за час делали цветные снимки — немыслимо. До этого цветные снимки обычному человеку возможно было сделать только в фотоателье, но тут монополия этих заведений исчезла. Люди стали печатать цветные картинки массово.

В середине 90-х я получил от отца мыльницу, в общем-то, ничем не примечательную. Я зарядил пленку и помню, что долго на нее снимал. Когда учился в классе шестом или седьмом, в школе проводился фотоконкурс. О нем я узнал слишком поздно. В тот момент я писал реферат на тему кошек, и для него нужна была фотография самого животного. Спустился на первый этаж своего дома, увидел кошку. Когда я подошел к ней, чтобы сфотографировать, она будто начала позировать мне: встала на задние лапы и передними уперлась в дверь. Я подумал: «Ну, хорошо, красиво». Я даже помню цвет ее окраса — палевый. Я вклеил эту фотографию в реферат, сдал его, получил оценку и успокоился.

Через какое-то время я увидел на стенде с расписанием уроков результаты фотоконкурса — там висела моя фотография той самой кошки. Я очень удивился, потому что занял первое место. Как это получилось? Учительница биологии решила эту фотографию из реферата отправить на фотоконкурс — ей хотелось, чтобы все увидели позирующую кошку. Это первый кадр, сделанный мной с целью и получивший свою аудиторию.

— В фотографии ты используешь разный язык — от исчезающих образов в стиле Франчески Вудман до атмосферы Атже, при этом постоянно экспериментируешь с материалами и со способами проявки. Что в фотографии все-таки для тебя самое важное?

— Когда я вижу снимки других фотографов, возникает ощущение, что они выбирают какую-то определенную направленность, стилистическую или жанровую. Я начинал с портретов, сильно углубился в эту тему и в определенный момент понял, что фотография очень разнообразна. Я люблю приводить такую аналогию: фотография — это большой многоквартирный дом. И в каждой квартире люди занимаются разными вещами: где-то съемкой пейзажей, а в этой огромной комнате живут портретисты, здесь предметку снимают, тут — спортивные фотографы. В этом доме происходит много разного, и люди постоянно ходят друг к другу в гости. И показалось, что мне не хочется поселиться ни в одной из этих квартир.

Я больше известен как портретист, но хочется в любой момент времени создавать что-то, не переживая о чужом мнении, если я опубликую, например, пейзаж. Мне искренне интересна фотография как явление. Не хочется ограничивать себя какими-то конкретными жанрами или манерами съемки. Если меня цепляет что-то конкретное, я за это держусь и делаю проект с учетом особенностей жанра или техники. У меня есть серия «На окраинах Казани», где я снимал в определенной эстетике людей с определенной целью. Я никогда не снимал в такой манере, но мне было интересно отойти от знакомых техник.

Фразой «от исчезающих образов в стиле Франчески Вудман… » ты точно уловила то, что я очень люблю мастеров прошлого. Тот же самый Атже снимал свои фотографии не так, как это было принято в его время. Его манера съемки старого Парижа абсолютно особенная; упомянутый тобой сюрреализм определенно присутствует в его работах. Я ощущаю родство с его идеями.

Насколько я помню, Атже снимал для того, чтобы передать потом свои негативы музею, но у него приняли только часть. Зато потом на основе его идей появилась Дюссельдорфская школа фотографии. Рождается преемственность. Корни явлений в фотографии прослеживаются, и было бы странно игнорировать это. Поэтому я очень вдохновляюсь мастерами прошлого. В доме, где я рос, имелось много фотокниг. Это очень повлияло на меня.

Когда я начал думать о том, что хочу показать этому миру, то обратился к опыту любимых фотографов. Что для меня важно в фотографии? Возможность путешествовать из комнаты в комнату в том большом доме, о котором я говорил, и создавать свой контекст творчества, будучи независимым от конкретных жанров или стилей. В то же время я считаю, что некая суть моей фотографии в целом просматривается, красной нитью проходит через разные серии и проекты.

Я владею инструментарием, позволяющим мне быть не ограниченным рамками собственного стиля, и постоянно изобретаю его заново. Мой дискурс в фотографии — это ее медиум. Что я могу с ним сделать? Какие техники мне ещё доступны, что может у меня из этого получиться? Я занимаюсь и альтернативными, старыми техниками типа цианотипии, и альтернативными более современными — имею в виду аналоговую фотопечать, в частности, лит-печать. Мне интересно все, до чего я могу дотянуться.

Момент перехода от жанра, в котором ты со временем становишься интересен (например, как пейзажист или портретист), к изучению самого медиума фотографии был очень освобождающим для меня. В этом смысле вопросы вроде «Почему ты снимаешь на пленку?» или «Чем пленка лучше цифры?» становятся нерелевантными, потому что нет ничего лучше или хуже. Есть что-то, что подходит под задачу и помогает полно донести идею.

Из серии «Старый город». 2017

— Ты с 2009 года снимаешь исчезающие части города. Что у тебя, как у фотографа, изменилось за это время?

— Тут стоит отойти еще немного дальше во времени. Мне было лет пять, и мы часто гуляли с отцом по городу: заходили в мастерские художников, приходили в гости к людям, которые влияли на культуру Казани. Для меня город меняется постоянно, и исчезновения, на мой взгляд, — естественный процесс. Когда я гулял по старой Казани, уже зная, что она уходит, то понимал, что этот процесс начался задолго до моего рождения. По моим исследованиям годов до 60-х не было такого, чтобы дома стояли бесхозно и их никто не реставрировал.

В конце девяностых-начале нулевых мой отец снимал для журнала «Яналиф». Эти снимки четко совпадают с моими воспоминаниями о той Казани. Глядя на них и анализируя свой фотографический опыт с 2009 года, когда я начал снимать вслед за отцом, прихожу к тому, что для меня важен момент времени как такового. Интересует даже не исчезание само по себе, а то, как красиво проходит время. Есть ощущение дискомфорта от того, что отдельные вещи ушли безвозвратно, и другие я даже не могу снять заново, потому что их уже нет. Мало чего интересного приходит на их место.

Ощущение, что ты в находишься в старой версии Word, где нужно постоянно сохранять документ. Нужно постоянно нажимать Ctrl+S, а если не нажмешь, то объект исчезнет или необратимо повредится. Это чувство меня до сих пор преследует. Я гуляю по местам, где раньше ходил с отцом, и понимаю, что как фотограф едва ли могу защитить эти дома. Я могу забэкапить образ дома, и если ко мне обратятся какие-то архитекторы, дам им информацию о состоянии, скажем, наличников зданий на 2014-й год, хотя мои материалы не каталогизированы.

Время уходит красиво. Дома не просто исчезают — это происходит с определенной неизбежностью, фатализмом, а он привлекает меня как фотографа. Я не вижу зданий, которые уходят в данный момент, а вижу только последствия исчезновения. Конечно, если ты начинаешь приходить на одно и то же место, то начинаешь уже запечатлевать и само исчезновение.

— А как будет исчезать новая архитектура?

— Это отдельный контекст. Сам факт того, что новая архитектура соседствует со старой, довольно странный. Изменения, конечно, происходят постоянно. Я часто замечаю, например, отваливающуюся от фасадов плитку. Это происходит довольно быстро, можно наблюдать за этим практически в прямом эфире, и совсем необязательно ждать для этого десять или двадцать лет. Такая архитектура не очень близка мне, я никакого отношения к ней не имею. Приведу в пример Комбинат «Здоровье». Несмотря на то, что период его постройки меня не интересует, само здание имело интересные особенности. Сооружение, которое встанет вместо Комбината «Здоровье», станет для меня чужим. Никакого опыта, привязанного к нему, у меня не будет. Мне ценнее было бы посмотреть, как Комбинат «Здоровье» сам борется с временем.

— Ты рассказывал, что «подобрал» фотоаппарат у своего отца. Как его работы повлияли на твою фотографию?

— Фотографии отца влияют на мою работу, в основном, через его архив. Я занимаюсь им уже много лет. К сожалению, отец не дожил до момента, когда я начал активно снимать, и мне очень не хватает его мнения и разговоров об искусстве. Но я общаюсь с ним через архив, и это во многом помогает. Он дает важную перспективу. Однако, фотография у отца всё же художественная и имеет мало отношения к современным контекстам.

Фотография сегодня является рупором современного искусства, и процесс, описанный в нон-фикшн книгах и в целом дискурс искусства 60-70-х годов, неизбежно формирует контекст и сегодня, особенно в России. У нас, скажем, книги Сонтаг начали переводить относительно недавно. И теперь российские фотографы начинают отходить от чисто художественной фотографии. На меня это все стало влиять примерно в 2012-м после прочтения книги «Фотография как современное искусство» Шарлотты Коттон.

События в моей жизни происходили таким образом, что было невозможно справиться с ними без помощи терапевтических функций фотографии. Она помогла придать мыслям более созидательный вектор. Искусство позволяет уравновесить некоторые эмоции. Марк Ротко просил называть свои полотна храмами. Человек приходит в храм, духовно расслабляется и понимает, что есть в его жизни какие-то более ценные вещи, чем повседневная суета. Он говорил, что на полотне запечатлена его боль, а вы пришли со своей, и в результате взаимодействия наша общая боль делится пополам.

Яна. 2013

Портрет Вани Лимба. 2019

— Как ты чувствовал себя во время изоляции? Что за время изоляции стало объектом твоей фотографии?

— Это вопрос глубоко психологический. Моя работа зависит от сезона: она начинается с конца марта-начала апреля — это время активных съемок. И оно совпало с началом самоизоляции. Получается, ты зафиксирован дома и ничего не можешь сделать. Естественно, ты сохраняешь привычку заниматься съемкой, потому что разные источники информации постоянно подбрасывают тебе «10 идей фотографии на карантине» и так далее.

Я перевез химию и оборудование из студии к себе домой, но все эти установки, что ты должен делать что-то во время самоизоляции, чтобы сохранять фотомышцу, которой ты оперируешь в своем творчестве, частично возымели обратный эффект. В действительности дома очень сложно работать. Там я могу только отбирать кадры, редактировать их, изучать материал. Было сложно перестроиться, но мне все равно удалось сделать несколько снимков. В целом самоизоляция оказалась неприятным опытом для меня. Для художника важно быть эмоциональным и чувствительным, но самоизоляция иногда может привести к потере контроля над этой чувствительностью.

Сейчас появляется много фотопроектов, посвященных этому странному времени. Думаю, это будет важная и популярная тема в фотографии и искусстве вообще. Есть ощущение, что снаружи происходит что-то нехорошее, но играть на этом абсолютно не хочется. Нужно документировать эти вещи в долгосрочной перспективе, потому что идеи проектов, которые создаются прямо сейчас, лежат на поверхности. А чтобы сделать глубокую работу, нужно время. Я не отношусь к таким проектам негативно, они — естественная реакция, так и должно быть. Тут, скорее, разговор о том, что я дистанцировался от внешнего мира и решил заняться чем-то более тихим.

— А вне изоляции с кем из художников и фотографов ты общаешься?

— Это довольно тонкая прослойка людей разных поколений. Например, в ГСИ есть куратор Рамина Абилова — с ней я общаюсь не в общем о фотографии, а о каких-то конкретных вещах. Что-то рассказать и обсудить мне интересно с Ваней Лимбом. Тут вопрос не в том, с кем я общаюсь, а в том, кто готов слушать меня. Я обычно инициирую разговоры. И это чаще всего люди, не имеющие прямого отношения к искусству. Мне интересно мнение разных людей. Есть еще мои товарищи-фотографы: Игнат Цоколаев из Владимира, Феликс Посадский, Евгения Леснова, художница-иллюстраторка Ольга Мясникова.

Я делаю фотостримы, провожу личные встречи, читаю лекции, и на них приходят действительно интересующиеся люди. Мне хочется слышать разное мнение, с кем-то даже поспорить. Ну и, конечно, с кураторами и художниками из других городов тоже всегда важно обменяться мнениями.

— Ты много работаешь с музыкантом и композитором Ваней Лимбом. Расскажи, как вы начали дружить?

— Мы познакомились в 2017-м через Яну Вахитову, она тогда работала в «Штабе». Ваня и Яна однажды приехали ко мне на студию, и мы сделали фотограммы. Тогда возникла мысль использовать этот процесс для создания арта к его релизам, и мы подружились именно на этой почве. Я как фотограф был заинтересован в личности Вани. Часть результатов этих экспериментов составляют его визуальный стиль. Иногда мы делаем что-то музыкальное на импровизационных сессиях.

— Как твои фотографии попали в коллекцию Русского музея?

— Через его фотобиеннале. Она представляет собой достаточно закрытый конкурс, поэтому его не очень любят кураторы, но сам факт того, что Русский музей заинтересован в фотографии, важен. Я отправил пару своих работ и прошел конкурс на участие в выставке, затем их напечатали в каталоге. Последнее действительно приятно, потому что просто создать произведение недостаточно — его нужно еще и показать. Во втором письме от биеннале написали, что мои работы отобраны в коллекцию Русского музея. Попасть туда не так сложно, как выиграть какой-то международный конкурс.

— Нужен ли Казани свой музей фотографии?

— Старшее поколение фотографов давно хотело сделать такой музей в Казани. У них есть помещение, экспонаты, книги, они делают упор на фотожурналистику и рассчитывают на поддержку государства, но оно пока не сильно заинтересовано в этом проекте. «Смена» и ГСИ сделали большой граундворк (подготовили почву, — прим. Enter), но поле их деятельности широко — они работают с современным искусством в целом, а не исключительно с фото. В Казани на данный нет настолько подготовленных людей, которые одновременно понимали актуальный дискурс и при этом были бы в состоянии создать в городе нужную экосистему для фотографического. Не стоит забывать, что для работы такой институции придется искать художников, работающих в поле современной фотографии, а у нас в городе мало кто занимается этим на постоянной основе.

Музей с экспозицией старых фотоаппаратов и книг нужен в каком-то смысле — для работы искусствоведов и общего развития — но это не может конкурировать с красивыми инсталляциями, видеопроекциями, музыкальными ивентами в местах, где кураторы смогли уловить веяние времени. Строить такой музей мне кажется недальновидным, потому что фотография — всего лишь один из медиумов современного искусства. Возможно, формат галереи больше подошел бы в этом случае.

Мне как-то написали люди из «Россия. Research» и выставили проект «На окраинах Казани» в Москве. Они начали смотреть в сторону регионов — и это правильно. Может ли Казань смотреть так же в направлении районов Татарстана в поисках фотографов? Я думаю, это будет сложно, потому что они не определяют теперь себя как республиканских: интернет сделал своё дело.

— Какие у тебя планы на будущее?

— Хочется делать больше проектов в сфере актуального искусства, а не только развивать тему связи молодых людей и старого города. Есть и более приземленные цели — выставиться в Москве и Петербурге на авторитетных площадках. Рассказывать о будущих проектах будет немного бессмысленно, потому что мои идеи постоянно трансформируются во время работы. Как пример вспомню снова «На окраинах Казани»: моя изначальная цель была снять всех своих друзей, друзей друзей и так далее… такой синдром Зандера (Август Зандер — немецкий фотограф, привнесший в жанр портрета документальный реализм; автор колоссального по своему размаху проекта «Люди двадцатого столетия», — прим. Enter).

У меня сейчас в процессе экологический проект, посвященный Казанской Швейцарии. Эта территория может сильно пострадать при строительстве дороги через нее, и я хочу об этом поговорить посредством фото. Хочу продолжить тему исчезновения, про вещи и дальше работать с альтернативными процессами, использовать большие форматы. Планов очень много, но специфика моего творчестве такова, что я перепрыгиваю с одного на другое, чтобы нигде особо не задерживаться. Вопрос только в естественных ограничениях — физических и моральных силах и во времени. Но я думаю, что новые проекты неизбежно появятся, потому что меня укусил фотожук — и все, я фотограф, и теперь это невозможно исправить.

Фото: Предоставлены Тимуром Хадеевым

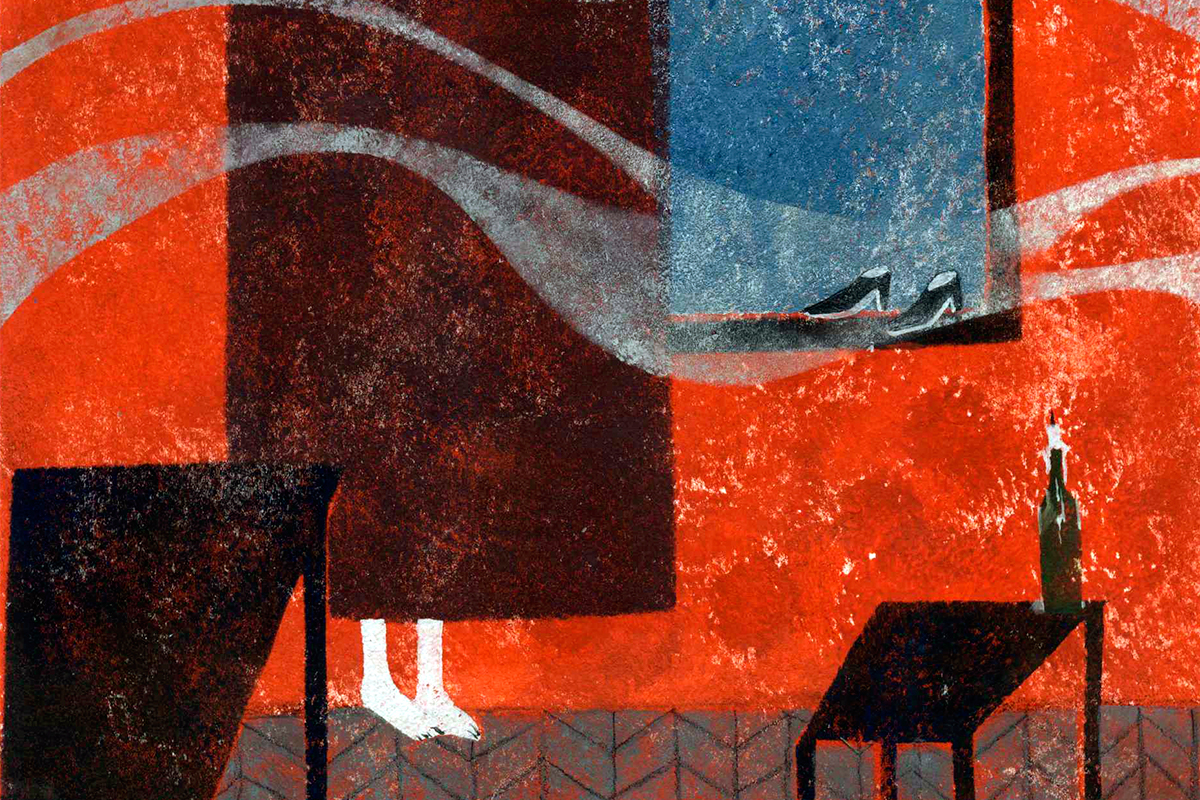

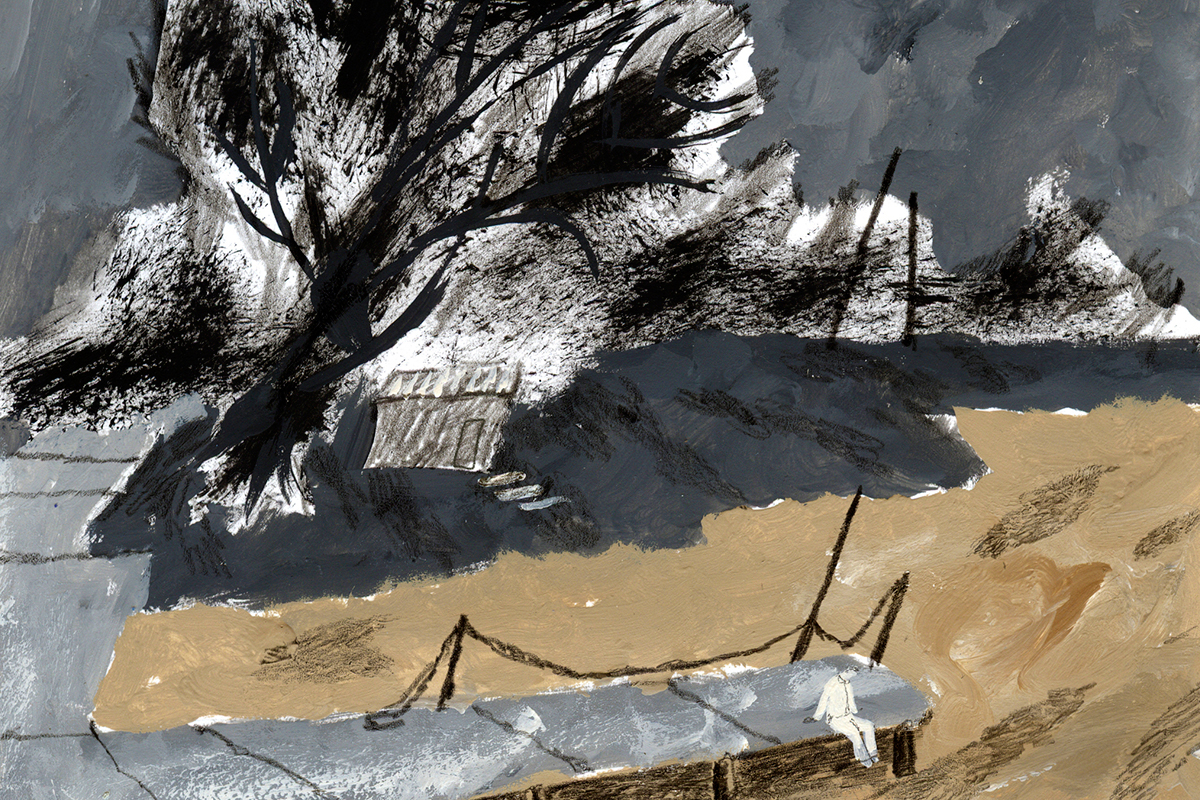

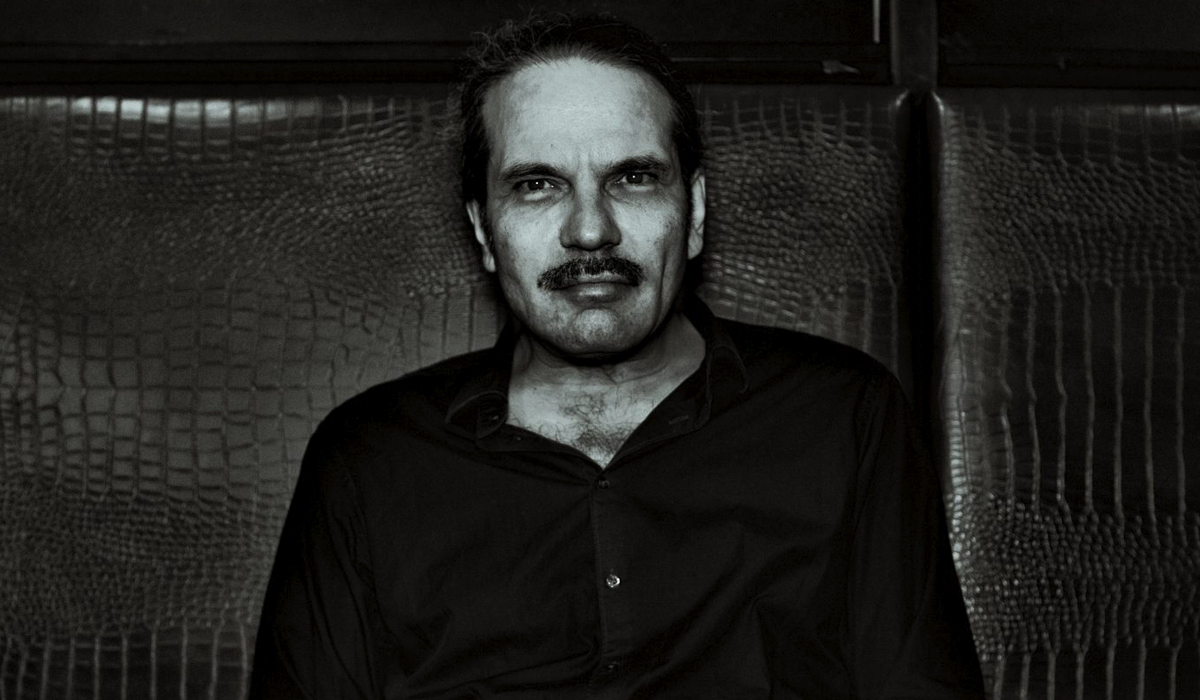

В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героем рубрики стал художник Сергей Котов — известная фигура в казанской иллюстрации. Enter встретился с Сергеем, чтобы поговорить о новых работах о слабости, любимом кино, эскапизме и сновиденческом искусстве.

Сергей Котов — художник-иллюстратор. Родился в Нижнекамске в 1993 году. Работает в Казани. Рисует с детства, изучал академическую живопись в МГАХИ им. Сурикова. Работает с интернет-изданием «Инде». В феврале 2020-го участвовал в групповой выставке графики «С белого листа» в культурном центре «Московский».

— Где ты сейчас находишься?

— Я нахожусь дома, если мы говорим о материальном измерении, — в своей прекрасной светлой комнате, наполненной растениями. Если о метафизическом, то я, конечно, в себе, как и все мы, наверное.

— Это же и твоя студия, получается?

— Студии у меня как таковой нет, но я уже думаю о том, что было бы здорово обзавестись дополнительным пространством. Так как я до недавнего времени в основном работал на малом формате, то места много и не нужно было. Я всю сознательную жизнь после приезда в Казань переезжал с квартиры на квартиру, и с большим форматом работ это было бы неудобно. А так ты тут все свои художественные пожитки в одну коробку сложил и двигайся куда хочешь. Мне достаточно стола и сканера. Сейчас я рисую дома.

— Что окружало тебя в детстве?

— Банально отвечать, что все дети рисуют с детства и наслаждаются этим. На самом деле все шло своим чередом. Не могу сказать, что принимал какие-то радикальные решения, продумывал хронологию своей жизни, нет. Я всегда стараюсь жить настоящим, и так, наверное, с самого детства. В школе у меня еще был вариант связать свою жизнь с языками, потому что это давалось достаточно легко и безумно интересовало, но, наверное, стремление к нонконформизму и юношеский максимализм направили на дорогу художника.

— Сейчас ты работаешь в основном на малом формате и на бумаге. Чем обусловлен этот выбор? Что предшествовало твоим работам в цветной графике?

— Сначала художественная школа — безумно комфортное место, у меня была замечательная преподавательница. Это действительно потрясающее время. Поступил я туда в достаточно осознанном возрасте — в девятом классе средней общеобразовательной школы. Что касается института, то там было сложно: я переехал в другой город и только начал себя осознавать, понимать, кто я, где я. Эти мысли сильно захватывали, я испытывал слишком много чувств, и если кратко сказать — не до учебы было. Мало старался. На третьем курсе я ушел оттуда.

Некоторое время пытался понять, что же делать, искал работу. Началась моя жизнь по съемным квартирам, отсюда и работа с малым форматом. Если продолжать говорить, то это обусловлено еще и удобством. Все-таки я ценю быстрое, почти моментальное исполнение работы. Идеальный вариант — начать и закончить за один сеанс, потому что картинки сродни дневниковым записям для меня. Признаться, мне раньше казалось, что большие работы отдают бахвальством. Мне же всегда хотелось занимать как можно меньше места. Для больших работ необходим профессионализм. Размашистые полотна — для «размашистых» художников. А я рисую маленькие картинки. Но мое мнение, безусловно, меняется.

— Недавно ты рассказывал, что планируешь начать работать с большим форматом. О чем будут эти работы?

— Сейчас как раз набираюсь смелости, чтобы приступить, благо, изоляция дает гору преимуществ. О чем работы? Как и все мое эгоцентричное творчество, — обо мне: переживаниях, проживаниях, расколах, самосозидании. Что касается тематики, последний месяц-полтора мне особенно интересно размышлять над слабостью. Что это для меня? Особенно в наше время высокой продуктивности и лучших версий себя. Мне хочется как-то понять слабость и принять ее.

Сергей Котов

Сергей Котов

— В твоих работах прослеживается натурная основа, ты делаешь наброски, а потом придаешь им несколько сказочное измерение. Откуда у тебя этот интерес?

— Думаю, это результат эскапизма. Он мне очень свойственен.

— В своих станковых работах ты как бы осциллируешь между графикой и живописью. Можешь рассказать, как все-таки правильно говорить о твоих работах?

— Я часто думал над этим. Свои работы я вообще зову картинками и даже названий им не даю, потому что все-таки считаю это неважным. Слово — такая сокрушительная сила: стоит что-либо обозвать, магия будто исчезает. Я не люблю знать, я люблю догадываться. Встретил какое-то время назад фразу, которая со мной очень срезонировала: «Хорошо и мудро с нашей стороны столько всего скрывать, замалчивать и утаивать, потому из вещей, которые мы не произносим вслух, под нами сплетается самый красивый узорчатый ковер, а по красивому ковру ходить уж наверное лучше, чем по голому-то полу». Из трех обезьян, закрывших лапами глаза, уши и рот, я бы предпочел молчаливую.

— Мне нравится наклон, с которым ты изображаешь своих персонажей. Это напоминает наклон почерка. Кажется, что твои персонажи — это буквы, из которых складывается рассказ. Как ты нашел этот язык?

— Мне очень понравилась твоя лиричная интерпретация про почерк. К сожалению, не вспомню имени, но я подглядел этот прием у кого-то из современных художников-иллюстраторов. Это так срезонировало во мне: композиция тут же нарушается, становится динамичной, появляется какая-то воздушность. Для меня это очень важный ход. Напомню, что я учился станковой живописи. Каноны школы предполагают идеально выверенную композицию, где комарик носа не подточит.

Нам говорили: если вам захочется в композиции передвинуть какой-либо объект или пятно на миллиметр, она сразу потеряет целостность. И, видимо, оно так отложилось, а я таким сокрушительным весом хочу уйти от этого, и наклон мне помог. Он действительно сворачивает голову и даже немного сознание. Чуть позже я просматривал полюбившиеся еще со школы известные полотна гениальных Борисова-Мусатова или Шагала, и все встало на свои места. Потрясающее «Рождение Венеры» Боттичелли — там богиня тоже наклонена, она куда-то летит, плывет, она не статична. Это нечто сновиденческое.

— А что касается остросоциальных проблем? Похоже, они тебя не очень волнуют.

— Если хочешь проблем в реальности — выйди во двор или включи телевизор. Зачем мне об этом говорить или рисовать? Меня это не интересует. В моем мироустройстве творчество является надстройкой над реальностью, своеобразным мыльным пузырем. Сквозь него все видно, но как бы через радужную мыльную пелену.

Что касается остросоциальных вопросов, я инфантильно аполитичен и эгоистичен. Я, конечно, прошу прощения, но это так. Если революции, какие-то подвижки и страдания возможны в творчестве, то пусть они будут в моей голове и будут касаться моей личности, а не того, что происходит вокруг. Я думал также о том, как меня могли бы воспринять читатели этого интервью: «Как же ты можешь? Такие страшные вещи происходят, а ты отгораживаешься и отнекиваешься?» Безусловно, все это обсуждается в моем близком кругу, но это не то, чему я посвящаю свое свободное время и тем более жизнь.

Иллюстрации для интернет-журнала «Инде»; 2020

— Расскажи, чем ты еще занимаешься помимо станковых работ?

— Есть творчество, а есть работа, я все-таки разделяю эти вещи. В работу я включаю иллюстрирование текстов, какие-то частные заказы. Безусловно, есть заказчики, которые задают вектор, но дают мне полную свободу. Это потрясающие люди. Помимо рисования, мне бы очень хотелось попробовать себя в других формах. Например, я раньше вышивал, расписывал одежду — мне всегда интересно кастомизировать вещи. Конечно, очень хочется попробовать себя в скульптуре, создать что-то материальное — попробовать выйти в пространство. Это не огромная цель, к которой я стремлюсь, а просто крошечная мысль. Если говорить о настоящем моменте изоляции, я выращиваю цветы. У меня их много. Много сплю, читаю книжки, смотрю кино. Все прозаично.

— Какова, по-твоему, сейчас роль художника?

— Это, наверное, единственный вопрос, на который мне особенно отвечать не хочется. Художник, как и человек любой профессии, сам себе назначает эту роль. Моя — в том, чтобы не сойти с ума. Шутка. Можно я промолчу, а за меня скажут мои картинки?

— Договорились. А какова тогда роль куратора?

— Опыт и участие в выставках у меня ничтожно мал. Так что отвечу, наверное, со стороны посетителя. Куратор — своеобразный дирижер: с его помощью экспозиция звучит, а неискушенный зритель не чувствует себя идиотом.

— Какие задачи ты ставишь перед собой во время работы? В этом процессе есть спонтанность?

— Даже по тому, как я нервничал во время подготовки интервью, ясно, что экспромт это не всегда мое. Но основная, главная моя задача — создать историю, срежиссировать чувство. Боже, как пошло звучит. Как уже понятно, я обитаю где-то в мире иллюзий, а материализация сюжетов имеет в том числе терапевтический эффект.

— Чем опыт иллюстрирования отличается от создания станкового изображения?

— Создание станкового изображения и иллюстрирование имеют совершенно разные подходы. В иллюстрированных текстах изображение дополняет слово — это симбиоз: ты опираешься на чью-то идею и говоришь то же, но другими инструментами. Идею нужно сформулировать корректно: вычленить художественные детали, уловить настроение и найти правильное визуальное решение.

При работе с самостоятельным произведением критиком и цензором в первую очередь являешься ты сам. И задачу, и смысл работы можно изменить в процессе. Когда ты занимаешься иллюстрацией, глаз, которые являются цензорами, становится море, а самый зоркий из них — глаз контекста. Коммерческая иллюстрация — непрекращающаяся погоня за актуальностью, поиск своего стиля и совершенствование себя в техническом ключе. Держи ухо востро. И это достаточно утомительно. Вчера я закончил иллюстрации для очередного материала «Инде», сейчас мы завершим разговор, и я буду делать снова. Замечательно, что у меня есть хоть какая-то работа.

Сергей Котов

Сергей Котов

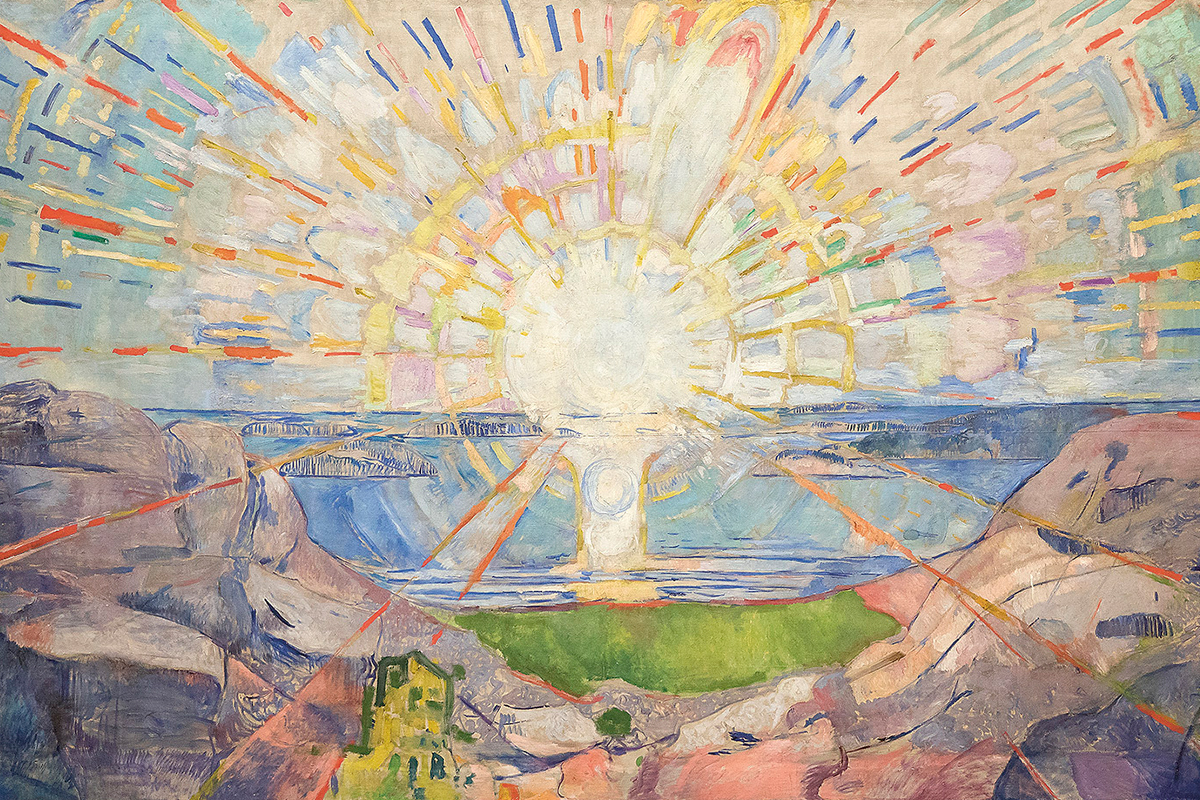

— Кто для тебя в искусстве является персонажем, к которому ты внутренне апеллируешь?

— Начну с обозначения, что личность творца для меня стоит далеко не на первом плане. Главное — творчество и оставленный след. Это к вопросу о спорных личностях: как относиться к творчеству, если автор, простите, мудак? Далеко ходить не нужно, тот же Ларс фон Триер — я обожаю его кино, но личность спорная.

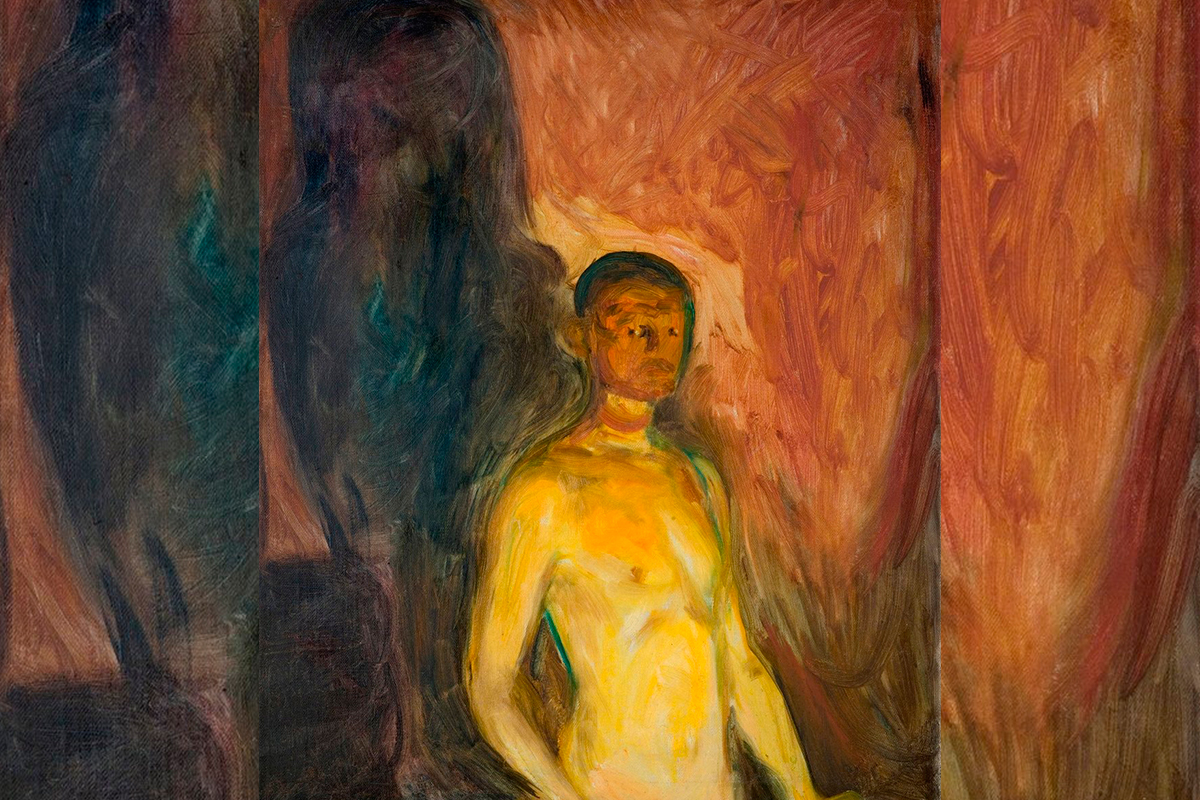

Любимый мной уже около 10 лет — норвежец Эдвард Мунк. Помню свое ярчайшее впечатление от увиденной в книжке репродукции «Солнца» 1911 года. Это просто потрясающая вещь. Оригинал, кстати, размером приблизительно восемь на пять метров. Восемь метров, господи! Мне кажется, если я бы увидел это лично, взорвался бы — без шуток. Тональность Мунка такая тягуче-болезненная, он задает неудобные вопросы — мне это очень близко. Я регулярно к нему возвращаюсь. Он постоянно стоит где-то за моей спиной.

Эдвард Мунк. Солнце. 1916

Эдвард Мунк. Автопортрет в аду. 1903

Отмечу художественное объединение «Голубая роза». Это, конечно, эстетство самое настоящее. Участники, как мы знаем, стремились к такой сновиденческой запредельности. Если бы я жил и занимался творчеством в начале XX века, ориентировался бы на них.

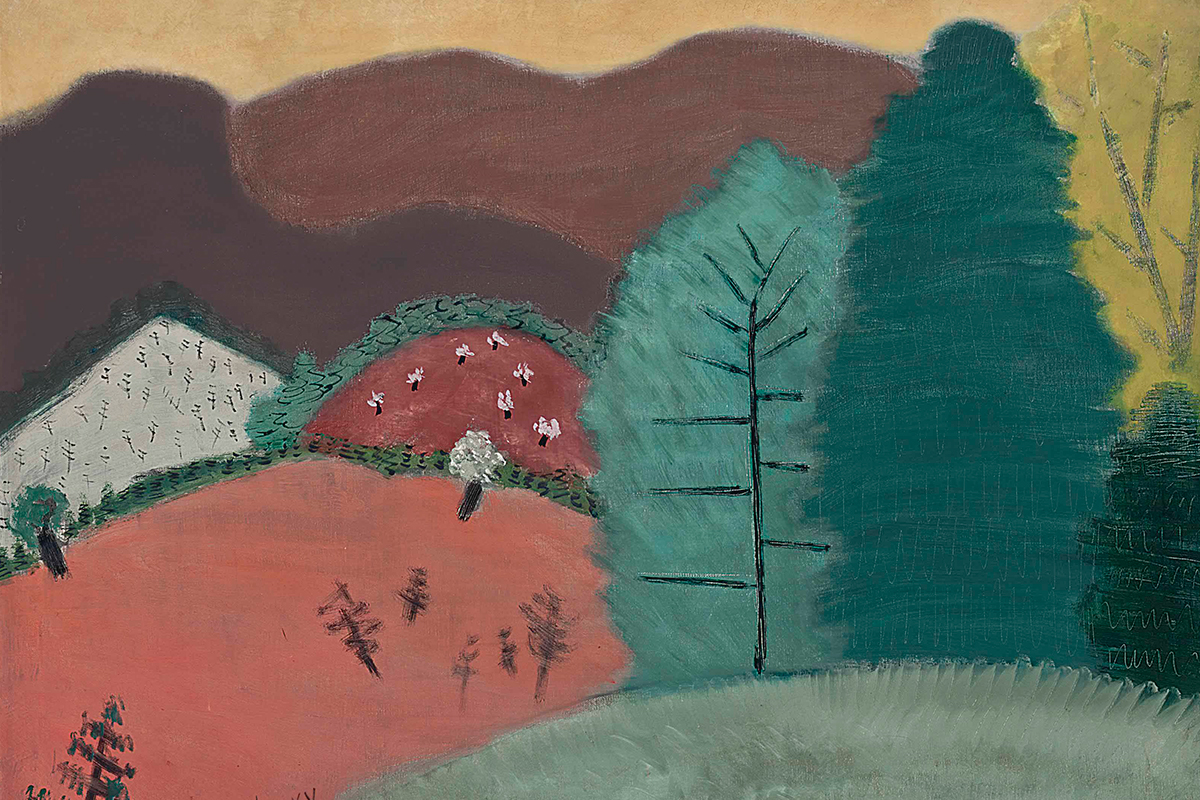

Из недавних открытий — американский модернист Мильтон Эвери. Меня поразил его колорит и композиция цвета. В работах прослеживаются некоторые отголоски Анри Матисса, но он более спокойный. Матисса я очень люблю. Кстати, тема растиражированного искусства мне тоже интересна. Все говорят: «Боже мой, Ван Гог уже на всех футболках». А я не вижу в этом ничего плохого. Я бы не купил себе футболку с Ван Гогом, но это же такой прекрасный показатель гениальности, когда ты доступен не только чванливому снобистскому кружку, но и всем вокруг. Матисс — абсолютный гений, обожаю. Какие ритмы, какие наброски… Какие наброски!

Мильтон Эвери. Ранняя весна. 1944

Есть еще один — Вилле Баумейстер, немецкий абстракционист. Недавно перечитывал книгу «Краткая история современной живописи» и наткнулся на него. Он гениален в своей способности беспредметной формой сказать и дать почувствовать очень многое. Тот же Жоан Миро, о нем я даже не могу сказать слова. Ты понимаешь вещь, и тебе от этого понимания так счастливо и гармонично, что даже не хочется говорить.

Недавно я пересмотрел телепередачу по каналу «Культура» Паолы Волковой «Мост над бездной», и там был выпуск про «Гернику» Пикассо. Господи, я почти плакал. Его язык, его стилизация, которую сейчас, кстати, часто используют в современной иллюстрации, особенно с набросков. Мне кажется, я начинаю подбираться к Пикассо.

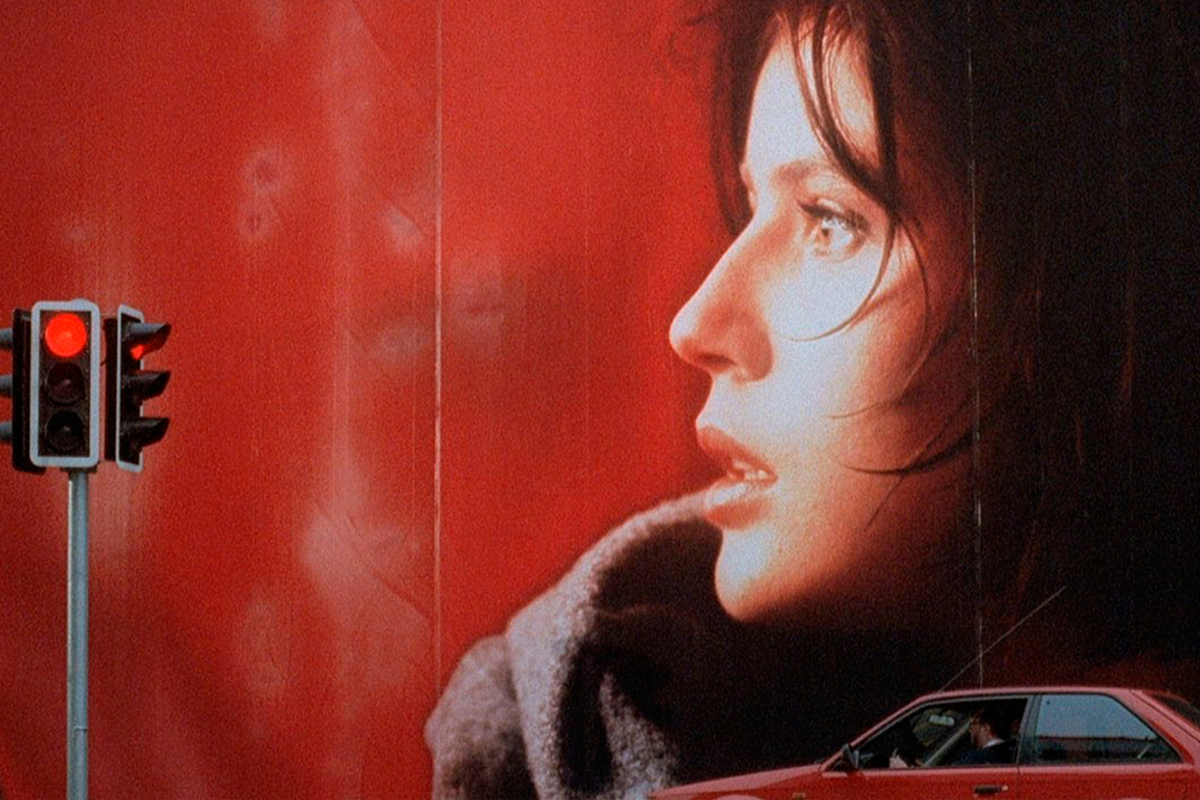

Павел Кузнецов. Голубой фонтан. 1905

Что касается кино, меня совершенно разбил Кшиштоф Кесьлевский. Я очень люблю, когда произведение действительно сдирает с тебя кожу, и ты наращиваешь новую. Какое-то время ты пребываешь абсолютно голым, хрустальным. Его трилогия «Три цвета: синий», «Три цвета: белый», «Три цвета: красный» (1993-1994) для меня шедевральна. Его личность кинорежиссера, его киноязык во мне очень сильно отзываются. Мне даже было в какой-то момент страшно, что этот человек в кино смог показать то, как чувствую я. Он гений. В этом материале будет часто повторяться это слово, но это здорово — гениев много. «Двойная жизнь Вероники» Кесьлевского тоже потрясающий.

Музыка занимает важнейшее место в моей жизни. Вот уже несколько лет меня сопровождают неземные Cocteau Twins, отцы дрим-попа и шугейза. Они очень сильно на меня повлияли, и не выборочной композицией, а всей дискографией. Хорошо, что они были не такими плодовитыми, потому что иногда открываешь для себя исполнителя, думаешь — вау, какая классная песня, заходишь в дискографию, а там альбомов штук двадцать. Думаешь: «Боже мой. Где найти жизнь на это?»

Кшиштоф Кесьлевский. Кадры из фильмов «Три цвета: синий» (1993), «Три цвета: красный» (1994)

Что еще примечательно по поводу Cocteau: они поют на несуществующем языке. Вокалистка Элизабет Фрейзер просто открывала какие-то толковые словари разных языков, смотрела, как они звучат. Рождается такая песня-произношение. Она создавала какие-то мозаики из не дружащих между собой слов, но зато звучащих. И магия в том, что ты понимаешь, о чем все это.

Еще одни мои не очень плодовитые любимчики — группа Slowdive. Они цепляют ностальгирующим звучанием. Их музыка похожа на знание, которое есть у тебя априори. Это ностальгия по тому, чего не было.

Хочу упомянуть пронзительных Portishead. По поводу Бет Гиббонс мне в голову пришла такая метафора: это голос, словно застрявший в пищеводе куском стекла. И дриада лесных чащ Julianna Barwick — она воздух, лес, что-то неосязаемое. Еще тоскливая и эскапистская Grouper.

Вся вышеперечисленная музыка мною обожаема, но она эгоистична: это тот случай, когда композитор все-таки навязывает, что чувствовать слушателю. У всех нас бывало это: тебе плохо, и ты включаешь грустную песню, чтобы совсем уничтожиться. Сейчас я открываю для себя страницу эмбиента. Когда уставал от манипулирующей музыки, то просто включал шумы природы, какое-нибудь двадцатичетырехчасовое видео леса (смеется, — прим. Enter). И эмбиент для меня во многом про это — когда устаешь от голоса человека.

Сергей Котов

— С кем ты общаешься?

— У меня далеко не большой круг близких. Все так или иначе связаны с творчеством. Есть девушка-фотографка, с которой мы очень близко соприкасаемся по интересу к кино. Другая подруга работает с текстом. Третья — дизайнер. Творчество всегда как-то подвешено в воздухе в моем кругу. Но я считаю, что не всем нужно делиться — даже с самыми близкими. Оставь что-нибудь для себя. На эту тему у Абрамович и Улая есть потрясающий перформанс — тот, где они дышали друг другу в рот.

— Кто из казанских художников тебе нравится?

— Лия Сафина — ее я люблю. К абстрактному искусству я как выходец академической школы раньше относился достаточно холодно. Я его не понимал. Школа меня выломала, вогнала в какую-то определенную форму. Были, конечно, гениальные Малевич и Кандинский, с которых я начал все понимать. Я чувствую работы Лии. И мне близка Дина Ахметшина.

— Как ты думаешь, что в ближайшем будущем стоить ожидать от искусства?

— Я не берусь прогнозировать. Здесь нужна внимательность и логика, с которыми у меня проблема. К сожалению, я удален от актуальной повестки. Но давай помечтаем. Сейчас большинство людей самоизолированы, в том числе художники. Если посмотреть на посткарантинную свободу и посткарантинное искусство, то мне бы хотелось больше откровений. Ведь это то время, когда ты остаешься наедине с собой, и тебя ничего не спасет. Ты можешь запоем смотреть сериалы, готовить еду, убираться, мыть окна по пять раз и перебрать весь шкаф, но ты ведь все равно в себе и с собой. Творцы более чувствующие люди, и мне бы хотелось, чтобы было больше высказываний об этом.

Фото: предоставлены Сергеем Котовым; inde.io

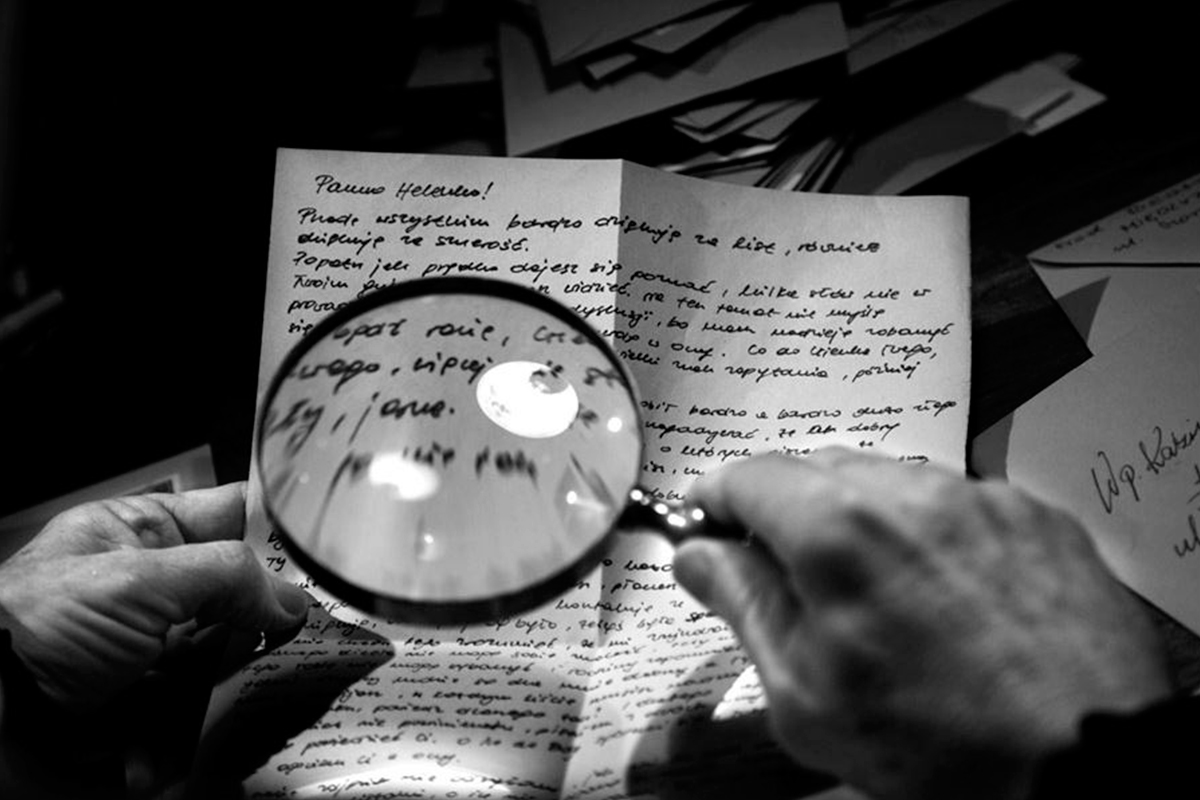

До 5 октября в Центре современной культуры «Смена» работает выставка дуэта Франсуазы и Даниэля Картье «Тасма. Жди и смотри», в которой художники изучают возможности фотографии, экспериментируя со временем и светом как художественными средствами. Enter встретился с дуэтом Картье и поговорил о прошлом и настоящем «Тасмы», проекте длиной в двадцать лет, «неправильной» фотографии и минимализме.

F&D Cartier (Франсуаза и Даниэль Картье) — дуэт швейцарских художников, базирующихся в Биле/Бьене (кантон Берн). Авторы выставок в Швейцарии и зарубежом (Германия, Италия, Великобритания, Литва, США, Аргентина, Мексика и др.), номинанты на международную премию Deutsche Börse Photography Prize (2015).

Работы художников входят в коллекции Музея искусств в Портленде, Музея фотоискусства в Оденсе, Музея изобразительных искусств в Хьюстоне, Fotostiftung Schweiz в Винтертуре и так далее. Выставка в «Смене» организована при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia, при участии Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и Министерства культуры Республики Татарстан.

— Как вы узнали о заводе «Тасма»?

Франсуаза Картье: В прошлом году у нас была выставка в фотографическом музее «Дом Метенкова» в Екатеринбурге: мы работали с фотобумагой, которая находилась у них в архиве, и среди материала нашли коробку с рентгеновской пленкой производства «Тасмы».

Даниэль Картье: Ее выпускали в восьмидесятых годах. В коробке была сотня листов формата 13х18 см.

Франсуаза: Эта пленка при экспонировании давала насыщенный красный цвет (художники работают без фотоаппарата, используя фотобумагу и оставляя ее на свету. Она проходит ряд стадий засвечивания и постепенно меняет цвет. При этом Картье не используют лабораторную обработку бумаги — не проявляют и не фиксируют, — прим. Enter). Когда мы общались с директором Pro Helvetia, она посоветовала нам связаться со «Сменой», зная, что «Тасма» находится в Казани.

Даниэль: А сейчас мы находимся здесь, в резиденции по обмену между Россией и Швейцарией при поддержке Pro Helvetia. Во время исследований мы узнали, что в советское время фотобумагу производили всего в нескольких городах. Наверное, это были Ленинград, Москва, Переславль-Залесский и Казань. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, где была сделана эта фотобумага.

— В военные годы «Тасма» обеспечивала фронт и тыл кино- и аэрофотопленкой.

Даниэль: Да, мы читали об этом.

— А какие находки попались вам, пока вы искали материал во время резиденции в Казани?

Франсуаза: Мы работаем по большей части с фотобумагой, а не пленкой. Только в прошлом году годы мы открыли для себя рентгеновскую пленку. И Центр «Прометей» помог нам найти такие материалы. У нас оказалось какое-то количество образцов, которые можно было протестировать. Мы пришли в восторг, когда открыли для себя такой вид материала. А потом познакомились с Виктором Носовым (заместитель директора по маркетингу, — прим. Enter), который показал нам музей «Тасмы».

Даниэль: Было интересно. Это исторический музей, и мы довольно быстро поняли, что производство сменило свое направление, и теперь его значительный объем — изготовление упаковки. Помимо этого, «Тасма» еще производит рентгеновскую пленку, и я надеялся, что мы сможем взять оттуда несколько образцов, но не получилось. Мы видели комнату, в которой производят фотобумагу, но она не работала в тот момент, а фотографировать что-либо было запрещено. В итоге у них не оказалось рентгеновской пленки, но мы нашли там другие вещи.

— Когда мы рассматриваем инсталляцию «Жди и смотри», о чем стоит думать в первую очередь — о визуальной составляющей или контексте, истории каждого листа?

Франсуаза: И о том и о другом. Ведь кто-то не знает совсем ничего о фотографии, и ему будет достаточно наблюдать то, как меняются цвета. Фотографы, которые привыкли работать с аналоговой печатью, понимают процесс, происходящий с бумагой в нашей инсталляции. И действительно, за каждым листом скрывается целая история, и наша серия «Жди и смотри» также называется «Несделанные снимки», что обращает к мысли о том, что могло быть напечатано на этой бумаге. Так что здесь несколько уровней интерпретации.

Даниэль: В одной газете вышла рецензия на нашу выставку с очень хорошим заголовком: «Фотография может быть искусством или наукой. Или тем и другим?» Потому что если вы любопытны, то увидите, что бумага сделана в Ленинграде в 1925 году, и сразу зададитесь вопросом: а что произошло там в этом году? И отправитесь искать. Имея размер бумаги, мы можем найти ее историю — например, знаем, что в тридцатые годы существовали малоформатные фотоаппараты, а затем, с развитием технологий, появился средний и крупный формат. Теперь можно делать цифровую печать на всю стену.

— «Жди и смотри» — проект, который вы продолжаете уже двадцать лет. Расскажите, какая работа остается «за кулисами» выставки в «Смене» и чего не увидят зрители, но что при этом важно знать?

Франсуаза: Мы начали с того, что попросили «Смену» поискать фотобумагу среди местных фотографов, а потом нашли часть материала на блошином рынке. Мы построили выставку, опираясь на то, что удалось отыскать, и учли особенности пространства. Перед этим у нас была неделя на то, чтобы протестировать образцы — узнать, как они будут себя вести.

Даниэль: Когда мы получили материал, первое, что сделали, — подписали все листы и протестировали. Мы описываем каждый образец — что это, как он себя ведет и так далее. Если вы спросите меня о любом из материалов на нашей выставке, я дам вам точную информацию. Это очень важная часть нашей работы. Дома у нас есть специальный каталог, в который мы заносим все материалы, найденные в рамках «Жди и смотри». Создание архива — это научная работа, которая может быть интересной для будущих поколений. Возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу, что нашим проектам свойственен и художественный, и научный взгляд. Выставка в «Смене» — художественная часть нашей работы.

— Если говорить о проектах вроде Roses (2007) или Grand Tour Revisited (2014), можно ли считать, что ваши изображения по своей природе противоположны рентгену: рентгеновские лучи фиксируют внутренний каркас, а фотограмма — внешний?

Даниэль: Все именно так.

Франсуаза: Предположу, что одна из первых фотограмм, которые вы видели, это изображение грудной клетки. Она сделана из старого рентгеновского снимка из нашей коллекции. Мы хотели представить его в позитивном ключе, потому что на рентгене обычно видишь только негативный след, так что сделали из него фотограмму розового цвета. Такой цвет — результат «неправильного» обращения с фотографией, ведь мы не проявляем бумагу по стандартному процессу.

Даниэль: Розовый — сложный цвет, нежный и интимный. Нам понравилось рисковать, каждый раз в течение долгого времени работая с ним.

Франсуаза: В проекте Grand Tour Revisited мы также работали с камерой, но иногда использовали найденные объекты — например, негативы, которые увидели на блошином рынке. Гран-тур — путешествие, которое совершали в XVIII-XIX веках в образовательных целях, и одной из его главных точек была Италия. Мы в буквальном смысле наложили на них свой собственный опыт путешествия.

— Чтобы увидеть изменения на фотобумаге, зрителю нужно провести на выставке довольно много времени или вернуться туда как минимум еще раз.

Франсуаза: Да. Сейчас все листы цветные, но когда мы только достаем их из коробки, они белые или просто светлые. Мы начали строить экспозицию в понедельник, так что сегодня уже четвертый день.

Даниэль: Поэтому мы тестируем все образцы и описываем, архивируем их, иначе запутаемся. С научной точки зрения каждое освещение внутри пространства имеет свою температуру, которая измеряется в кельвинах. Если в месте экспонирования будет работать, например, вспышка, то бумага будет менять цвет немного иначе. Так что мы не можем дать однозначный результат. Физические условия создают свое собственное, индивидуальное изображение.

— Кажется, что в проекте «Жди и смотри» главное — это присутствие времени, его визуальное воплощение. Так ли это?

Даниэль: Что мы еще хотели показать в «Жди и смотри», это то, что ты ничего не можешь выявить, ведь изображение отсутствует, и есть только свет и бумага. Время — фундаментальное понятие для фотографии, так же, как свет и память. То, что мы сделали в проекте Roses, является ошибкой само по себе: бумага для черно-белой печати, которая становится розовой. Это скрытое изображение. Поэтому глядя на этот процесс, кажется, что видишь ауру.

Здесь, в «Смене», мы делаем то же самое: бумага для черно-белой печати, которая вдруг становится цветной: что-то пошло не так, верно? А если мы закрепим засвеченные листы бумаги в фиксаже, что мы получим? Все станет черным. В конечном счете нас интересует сама жизнь. Наша инсталляция похожа на растения, которые вянут, но никогда не умирают. Когда я учился, нам, фотографам, постоянно твердили: «Вы должны зафиксировать изображение, чтобы запечатленный момент длился миллионы лет». Мне это ужасно надоело. Забудьте об этом. Я хочу, чтобы эта бумага жила.

Франсуаза: Само слово «фотография» означает «светопись».

Даниэль: Так что наша работа имеет и связь с литературой.

Из проекта F&D Cartier ROSES, 1999

Из проекта F&D Cartier Grand Tour Revisited, 2014

— Как бы вы описали процесс зарождения искусства? Историки братья Янсоны решающим в этом процессе называли скачок воображения, но это довольно классическое понимание. А что можно сказать в вашем случае?

Даниэль: По большому счету, ты никогда не знаешь наверняка. Можно ждать годы и в итоге ничего не получить.

Франсуаза: Эксперименты решают.

Даниэль: Иногда думаешь: отличная идея! А через десять минут тебе начинает казаться, что это полная ерунда. Все познается в процессе. Работа, работа и еще раз работа.

— Сегодня многие художники обращаются к архивам для своих проектов, вы в том числе. Помимо этого, вы используете и найденные объекты. Когда вы впервые обратились к архивным материалам и как решили включить эту работу в свои проекты?

Франсуаза: Мы живем в мире, где каждый делает массу снимков, и мы буквально тонем в них. Кто-то может спросить: зачем в такой ситуации делать новые кадры? Некоторые художники используют найденные изображения, а нам нравится работать с архивами. Остается только выбрать материал, который ты хочешь использовать.

Даниэль: Еще таким образом можно обойтись без камеры, но при этом заниматься фотографией. Такой метод сработал в нашем проекте Grand Tour Revisited, когда мы нашли слайды на блошином рынке в Венеции. У нас есть ощущение, что мы спасаем вещи от разрушения, делая их частью чего-то, что может иметь значение сейчас. Это не ностальгическое чувство — мы спасаем объекты, потому что они — часть нашей с вами культуры.

— Мне показалось, что есть нечто общее между вашим подходом и одной серией белых чистых полотен Раушенберга, которые выступали у него площадкой для пыли, света и тени. Какие художники с вами на одной волне?

Франсуаза: Мы не вдохновляемся другими художниками, но иногда находим у кого-то, кого мы не знаем, похожие идеи.

Даниэль: Нам нравится минимализм, экспериментальная фотография. Можем поговорить о Малевиче, Родченко, Ман Рэе и конструктивистах.

Франсуаза: Нам близко упрощение формы.

Даниэль: Не так давно мы принимали участие в трехлетнем исследовании Венского Университета под названием «Перезагрузка устройства». В проекте задействовали тридцать художников — каждое исследование было разным, но большинство работало без камеры или со сломанным устройством. Так что такое направление в фотографии существует.

— Ваши инсталляции иногда называют минималистскими, но есть ощущение, что, в отличие от минималистов, для вас эстетический момент важен. Так ли это?

Франсуаза: Если мы что-то делаем, то нам необходимо определиться с формой. Абсолютный минимализм — это ничто. Чтобы выразить ничто, нам все еще нужна самая минималистская форма — квадрат или прямоугольник.

Даниэль: Для нас это перформанс: мы словно живописцы, которые начинают рисовать еще до открытия выставки. И это похоже на танец, когда ты выходишь на сцену и никогда не знаешь до конца, как все будет происходить. Поэтому для нас важно сначала создать структуру.

Франсуаза: Это диалог между материалом и нашими идеями. Какие-то виды бумаги есть у нас в достаточном количестве, а какие-то всего в дюжине экземпляров, и нам приходится с этим считаться.

Даниэль: Но это правда, мы придаем значение эстетическому виду наших проектов.

— Можно ли по отношению к проекту «Жди и смотри» применять понятие punctum (по Барту — личная, субъективная деталь, которая устанавливает прямую связь между объектом на фотографии и зрителем, — прим. Enter)?

Даниэль: Книга Барта Camera lucida — одна из наших любимых по теории фотографии. «Жди и смотри» — это люминограммы, и, по сути, мы с вами находимся внутри камеры, а окна — это объективы. Мы записываем свет и атмосферу на бумагу.

Франсуаза: Но это не то же самое, что снимок, сделанный на камеру за одно мгновенье.

Даниэль: Мы не знаем, чувствуют ли это зрители. Наша идея — задавать вопросы.

— Известно, что Франсуаза имеет карьеру живописца и скульптора. Помогает ли это в работе, отражается ли, когда вы работаете в дуэте?

Даниэль: Франсуаза очень сильна в работе с цветом.

Франсуаза: Я пишу простые монохромные вещи и использую найденные объекты. Так что думаю, игра с цветом и формами пришла из моего сольного творчества.

— Каковы ваши ближайшие планы, если не секрет?

Франсуаза: На сегодняшний день у нас собралось около восьмисот видов фотобумаги, и мы работаем над каталогом, в котором соберем все воедино.