Автор: Алсу Гусманова

Татары пьют чай с молоком, носят тюбетейки и еще о них много пословиц и поговорок — об этом знают даже те, кто ни разу не делал селфи на фоне Казанского Кремля. Но верны ли стереотипы на самом деле и откуда они взялись — мало кто догадывается, кроме ученых.

Enter задал кандидату исторических наук Айрату Файзрахманову и этнографу Елене Гущиной 15 очевидных вопросов о татарах, на которые вряд ли ответят даже сами представители этой национальности.

Откуда пошло само понятие «татары»?

Есть несколько версий этимологии этого слова. Согласно первой, происхождение названия — китайское: термин присутствует в их источниках с середины первого тысячелетия нашей эры. Второй вариант: использовать такое обозначение сам этнос начал 1 500 лет назад — найдены афонские записи на камне, датированные VIII веком, в которых упоминается племя отыз-татар в контексте событий VI века. Получается, названию народа больше тысячелетия. Существует и третья теория: европейцы переиначили слово «тартар», связанное с исчадиями ада. Эта версия возникла позже остальных, на Западе, но оказалась ошибочной. Дело в том, что татары с их отличной от европейцев культурой не были понятны западному миру, потому их и демонизировали.

Почему татары такие гостеприимные?

У татар было много связей с разными народами, чьи традиции они перенимали. Даже в исламе много говорится о том, как вести себя с гостями: нужно отдать чуть ли не последнее гостю, чтобы он быть сыт. Здесь сказывается и связь с другими регионами — с Кавказом, например, а о гостеприимстве кавказцев знают все. Кроме этого, татары в XIX веке активно начали заниматься торговлей: приезжая в иноземные страны, они, как гости, хотели определенного к себе отношения, и транслировали его в том числе и на свой дом.

Все татары любят чай с молоком. Это так?

Традиция добавлять в чай молоко и молочные продукты характерна для многих народов Востока, особенно кочевников. Эти ингредиенты в жизни татарского крестьянина занимали значительное место, причем свежее молоко практически не употребляли, используя его только в переработанном виде: сливки, каймак, катык. Путешественники и исследователи отмечают, что татары пили чай часто и много, гораздо больше других народов Поволжья. Заваривали его очень горячим и крепким, а подавали с медом или сахаром, маслом или топлеными сливками — молоко же при этом зачастую было подогретым или топленым.

Почему татары любят жирное и мучное?

Важно понимать, что считается традиционным. Треугольник, например, пришел из Средней Азии во второй половине XIX века. То, что мы сегодня представляем древним (от еды до одежды), во многом появилось только два века назад и характерно для разных народов. Такие пищевые привычки татарского этноса не связаны с кочевым образом жизни, скорее — с развитием сельского хозяйства два века назад. Результат: увеличение мучных изделий в рационе многих народов России, включая самих русских.

О татарах много плохих пословиц и поговорок. Откуда они?

Негативные пословицы и поговорки есть про все народы и связаны в основном со стереотипами — с их помощью картина мира упрощалась, становилась более понятной. Противоречивые отношения между этносами всегда влекут за собой попытки опять-таки демонизировать народ: как пример можно вспомнить сложные отношения Руси и Золотой Орды. Существует присказка «чур меня». Чур — телохранитель татарских феодалов, который собирал налог, и, естественно, это мало кому нравилось, даже несмотря на то, что сам чур был важен в иерархии Орды.

Пословица «незваный гость хуже татарина», к примеру, тоже о воине, собиравшем дань. Для понимания: сейчас татарами считаются все, кто себя к ним относит и говорит на татарском. Раньше же так в основном называли только воинов и элиту: только у них было татарское самосознание.

Почему татаро-монгольское иго называется именно так? Ведь татары тоже были одним из порабощенных народов.

В научной терминологии понятие «иго» уже не актуально: российские ученые отказались от него, а в школьных учебниках термин отсутствует около пяти лет. Это понятие больше литературное и появилось в начале XIX века благодаря людям, которые описывали национальную историю. Последние не были настоящими учеными в этой области: например, термин однажды применил Карамзин (к слову, тоже не профессиональный историк) — так понятие попало в советские учебники.

Татары, проживающие в РТ — одна из самых больших групп потомков средневековых татар, а казанские имеют историческую взаимосвязь с булгарами. Те в свою очередь пострадали от завоевания хана Батыя: его полководцы захватили Булгар и окрестности — это были смерти, порабощение, лишение булгаров своей государственности. Для казанских татар, их предков, произошедшее тоже трагическая страница истории.

Какое-то время Булгар был ставкой Золотой Орды, и государство татаризировалось в течение 70-80 лет: они не только стали называться татарами, но и начали говорить на их языке.

Действительно ли настоящие татары смуглые и темноволосые?

Есть расхожие стереотипы: одни считают, что татары маленькие, «черненькие», с узкими глазами, а их типаж близок к монгольскому, другие же описывают их светловолосыми. На самом деле татары — многокомпонентный народ, который вобрал в себя различные этнические группы Поволжья. В них есть и большой финно-угорский элемент, и кровь булгар, половцев, ногайцев.

Смуглость некоторых татар обуславливают местами расселения — большая часть их предков жила в предгорье Кавказа. Также это связывают с близким проживанием к Черному морю из-за торговой деятельности — татары обменивались товарами почти со всем европейским миром.

Почему татары носят тюбетейки?

«Тюбетейка украшает всех: и седины мудреца, и косы невесты», — есть такая восточная поговорка. Это самый распространенный головной убор у всех тюркских народов. У казанских татар она была домашним аксессуаром — поверх нее надевали различные войлочные и меховые шапки и шляпы. Существуют два вида татарской тюбетейки: такыя и каляпуш. Такыя считается более древней — это небольшая шапочка из ткани (шелк, парча, хлопок, бархат), остов которой скроен из четырех клиньев. Она украшалась вышивкой, канителью, пайетками, позументом и другими способами. Каляпуш же представлял собой низкий усеченный цилиндр с плоским верхом. Первоначально он получил распространение у городских казанских татар, потом стал популярным и в селах.

Тюльпан — символ татарского народа. Почему?

Это степной цветок, к тому же тюльпан часто используется в исламе — его можно увидеть в оформлении мечетей разных стран. Его называют цветком ислама и Всевышнего, потому что у него пять лепестков — столько же и букв в слове «Аллах». Кроме того, мусульманская религия ограничивает в изображении некоторых символов: например, нельзя рисовать людей и животных, а что-то растительное — разрешается.

Как татары приняли ислам?

Считается, что из Багдада приехал посол ибн Фадлан, при участии которого в 922 году ислам признали официальной религией в городе Булгар. Однако, согласно историческим записям, предки булгар исповедовали ислам еще до этой даты. Вероятно, они были знакомы с религией мусульман с VII-VIII веков, потому что на тот момент жили в предгорье Кавказа на территории хазарского каганата. Так, через город Дербент они могли знать об исламе с начала его возникновения.

Эта религия в течение двух веков стала для жителей Булгар основной: сначала проникла в среду элит, а за ней потянулся простой народ. Здесь есть еще и политический подтекст: хазарский каганат принял иудаизм, а булгарам, которые находились под его влиянием, надо было что-то противопоставить. Также выбор в пользу ислама во многом зависел и от географического положения татарского народа.

Кряшены, мишари и крымские татары — это одно и то же?

Каждый народ в своей материальной и духовной культуре имеет общие базовые черты, но много региональных отличий. На территории России и стран зарубежья существуют исторически сложившиеся группы татар, различные по происхождению и этнокультурным особенностям. Они имеют локальные самоназвания: например, астраханские, крымские, литовские татары. Среди татар Волго-Уралья выделяются казанские, крещеные и татары-мишари. И внутри этих групп также есть этнотерриториальные различия — среди одних только казанских выделяют шесть таковых: северо-западная, елабужская, пермская, приуральская, юго-восточная и чепецкая группы. Отличия проявляются в диалекте, обрядовой культуре, традиционном костюме, особенностях приготовления пищи.

Почему мишари считаются вредными?

Мишари — это субэтническая группа татар, обособленно проживающий на своей территории. Здесь можно привести пример с казанцами: по факту они являются жителями России, но при этом имеют отдельное прошлое.

В XVII-XIX веках мишари начали активно заниматься торговлей, что понравилось не всем, и, возможно, вызвало зависть у других групп. Есть даже татарская поговорка о том, что они ради торговой прибыли готовы на все. Также мишарей называют элитой татарского народа, потому что они хорошо знают свою историю, у них сильно развито субэтническое самосознание, а казанским татарам остается только над этим посмеиваться. А когда твой сосед старается все уметь, при этом еще и активно торгует, возникает некий внутриэтнический дружеский троллинг — отсюда и сложившееся негативное отношение к мишарям.

Татары хоронят покойников в простыне. С чем это связано?

Хоронить в простыне — мусульманская традиция: ткань белая, потому что так проще и удобнее, а также этот цвет любил пророк Мухаммед. Существующие традиции характерны для всех мусульман — они древние и установлены при пророке. Как хоронили еще 1 500 лет назад арабы-мусульмане, так обряды проводят и сейчас. Вероятнее всего, гроб не используется исключительно удобства ради: кочевым народам было сложно носить с собой подобные деревянные изделия или быстро изготовлять их, когда надо. Также в этом есть и практическое значение: без гроба тело разлагается быстрее.

Как выглядят татарские ад и рай?

Важно не путать этническую и религиозную принадлежность. Традиционно, конечно, принято отождествлять представителей определенной национальности с какой-то религией, но это не совсем верно. Среди татар есть и мусульмане, и христиане, и буддисты, и атеисты и многие другие — соответственно, рай и ад (если в религиозных убеждениях любого человека, в том числе и татарина, такие понятия существуют) будут разными.

С переходом к исламу татары восприняли и мусульманскую концепцию загробной жизни. По представлениям, последователи религии пророка Мухаммеда не попадают ни в ад, ни в рай, а в загробную жизнь, в которой отвечают за свои деяния. В зависимости от того, насколько праведными были поступки человека, он чувствует себя либо комфортно, либо нет. В последнем случае его допрашивают и подвергают мучениям. А уже в Судный день все будут распределены в ад и рай. При этом сказать наверняка сказать, как татары представляли загробную жизнь века назад, — сложно, ведь не все из них были исламизированы.

Иллюстрации: Саша Спи

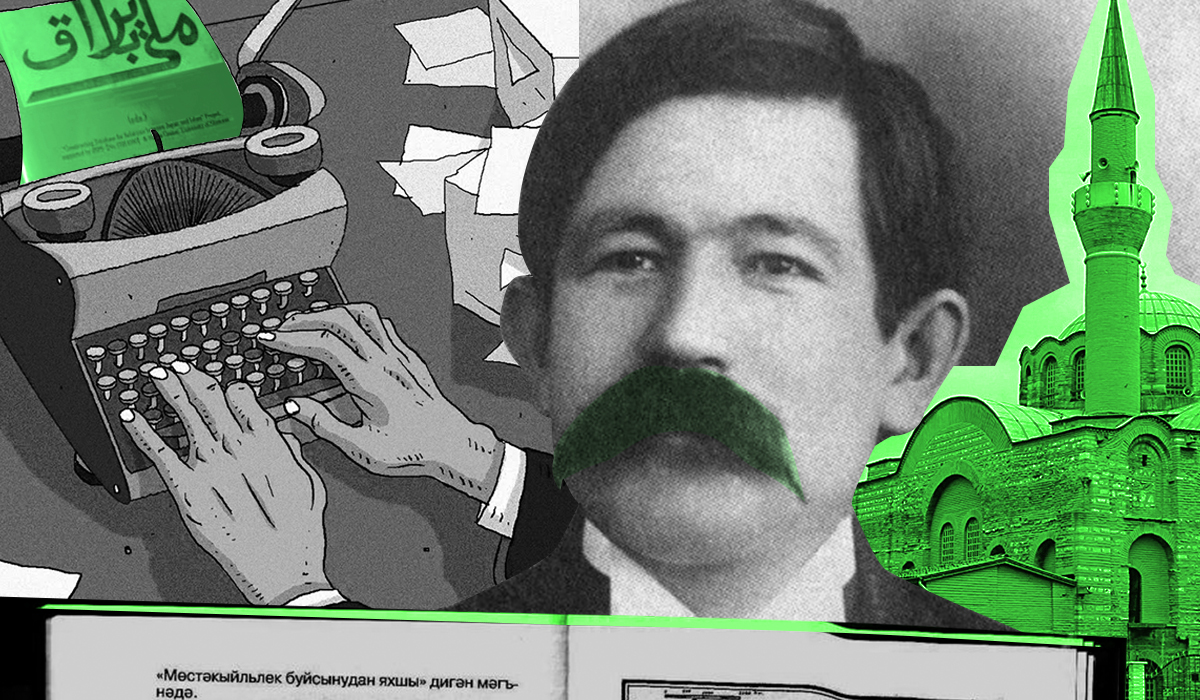

Татарские СМИ у многих ассоциируются только с изданиями «Татмедиа», однако еще в начале 1900-х годов периодика на татарском печаталась в разных уголках планеты. Enter нашел зарубежные газеты, журналы и даже издательства, которые пишут о татарах, а также узнал, что интересует татарских эмигрантов, и почему большая часть такой прессы была издана за границей.

Трудности с выпуском периодики и цензура за границей

На самом деле значительная часть татарской прессы была создана за пределами России и в основном имела либерально-демократический уклон. Еще в 1905-1945 годы, а также после Второй мировой войны в Турции, Венгрии, Германии, Польше, Китае, Японии, Финляндии, Швеции, Румынии и США выпускалось более 50 газет и журналов на татарском языке. Всей этой работой занималась интеллигенция, вынужденная покинуть Россию из-за расхождения с властью в политических взглядах — особенно после 1917 года. К ней присоединились общественные и религиозные деятели, а также пленные времен Первой и Второй мировых войн.

Организовать весь процесс было совсем непросто: остро стояли финансовые вопросы, поиск бумаги, типографий, шрифтов и способов распространения. Известный татарский писатель и журналист Гаяз Исхаки, занимавшийся изданием и редактированием, писал: «Выпуск печатных изданий за границей не такое уж легкое дело, как в Казани и Москве. Его расходы и хлопоты бывают в четыре-пять раз тяжелее. В особенности неимоверные трудности возникают при их распространении».

Огромная часть газет и журналов, изданных татарскими эмигрантами появилась в Турции. Во второй половине XIX — начале XX века и после Октябрьской революции в восточную страну переселились тысячи татар. В 1905 году в Стамбуле начал выходить журнал Kazan, а через три года — газета «Үлчәү». В журнале публиковали то, что не могли напечатать в России: статьи о прошлом народа, различные этапы развития его государственности, социально-экономическое положение при царизме и Советской власти. Однако политические разногласия возникали и там: например, идеи татарского писателя Мусы Акъегетзаде о путях экономического развития Турции не понравились местным властям. Они закрыли его газеты, а самого деятеля отправили в ссылку.

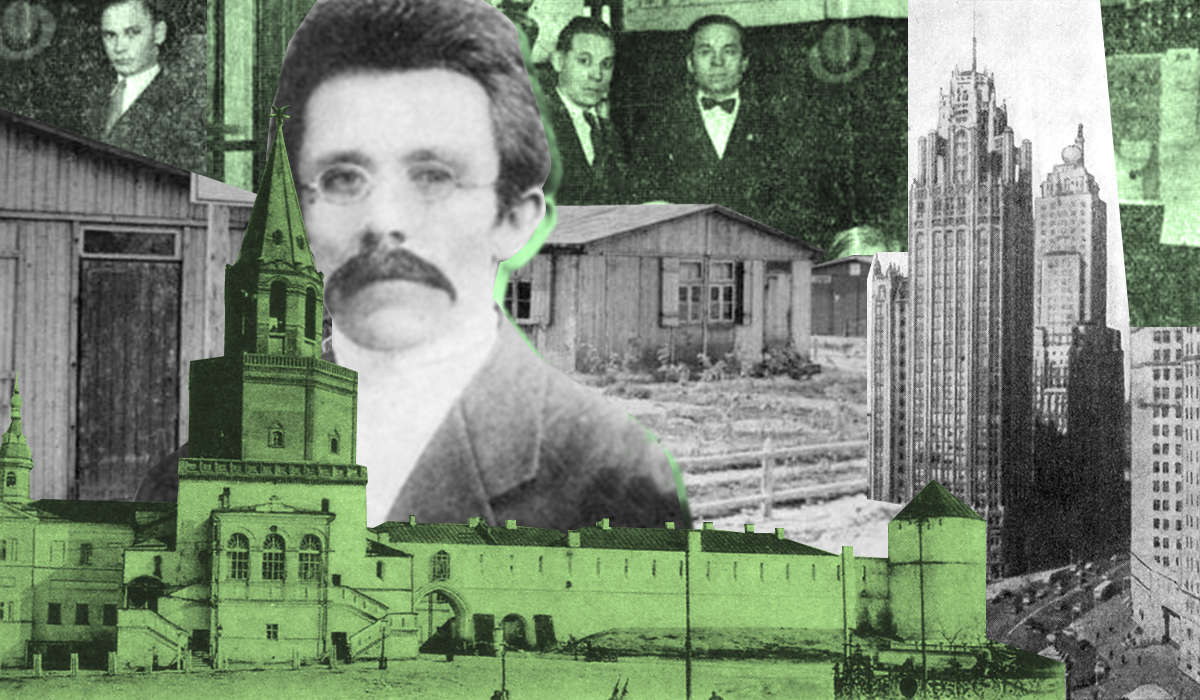

Издания для военнопленных и оппозиционный настрой

Газеты на татарском появились и в лагерях для военнопленных на территории Австро-Венгрии и Германии в годы Первой мировой войны. А в 1915-1916 годах в лагере для мусульманских военнопленных у венгерского города вблизи Будапешта выходила подпольная литературно-фольклорная рукописная газета «Кечерәк җуаткыч». Ее выпускали сами пленники, помещая в ней стихи, зарисовки, воспоминания о родных краях и суждения о войне. К каждому номеру газеты добавлялось приложение с текстами татарских народных песен. В некоторых источниках есть информация о пяти татарских газетах, которые выходили в 1915-1920 годы в Вюнсдорфском лагере. В нем содержались мусульмане. В изданиях они писали о жизни в неволе, проводившихся там концертах оркестра народных инструментов, спортивных соревнованиях, работе библиотеки и религиозных праздниках. Комплект газеты «Татар иле» вручался на память каждому татарскому военнопленному перед отъездом на родину.

Осенью 1923 года по инициативе Гаяза Исхаки состоялось собрание татарских, башкирских и казахских эмигрантов: было решено организовать выпуск журнала «Милли юл» на татарском языке. О его значении Исхаки писал: «Наконец в 1928 я объездил все города балтийских стран, где проживают наши собратья, собрал деньги и организовал выпуск “Милли юл”. Томимый жаждой чтения наш народ встретил его с большой радостью, наша эмигрантская интеллигенция сплотилась вокруг него. Он занял место единственного руководителя среди рассеявшихся по различным городам Европы, Азии и Америки соплеменников».

Журнал просуществовал 11 лет за счет соотечественников из разных стран мира. В нем писали об историческом пути татарского народа, поднимали тему борьбы за национальное освобождение и рассказывали о политических событиях: о гонениях на ислам в СССР, о переходе татарской письменности на кириллицу, насильственной коллективизации, массовых политических репрессиях. Конверты с журналами опускались в почтовые ящики в Москве или шли почтой по указанным адресам. Практически вся распространяемая по почте в Советском союзе эмигрантская литература конфисковывалась советскими органами — до адресатов доходили единичные экземпляры.

Несколько эмигрантских печатных периодических изданий на татарском языке выходило в Германии в годы Второй мировой войны. Это газеты «Идел-Урал» и «Тюрк бирлиги “Идел-Урал”», журнал «Татар әдәбияты» и двуязычный — «Германча-татарча белешмә. Deutsch-Tatarisches Nachrichtenblatt». По мнению редактора издания «часть журнала, издававшаяся на татарском языке, служила тому, чтобы использоваться как пропагандистский материал в добровольческих соединениях».

Появлению такой периодики содействовали Восточное министерство и высшее командование вермахта нацистской Германии. По воспоминаниям военнопленных, на страницах «Идел-Урала» печатались материалы об истории татарского народа, его деятелях. Писатель Рафаэль Мустафин отмечает, что в газете публиковались также ностальгические стихи оказавшихся в фашистской неволе татарских военных и людей, пригнанных в Германию насильно. Они выходили под псевдонимами, без указания настоящих фамилий их авторов. Только те, кто не собирался возвращаться обратно, печатались под своими именами.

Ряд изданий на татарском языке выходил в Германии и в послевоенный период. В 1952 году в Мюнхене татаро-башкирская эмиграция издавала журнал «Азат Ватан». Он стремился показать пагубность большевистского режима, его злодеяния в отношении татар и башкир, гонения на приверженцев ислама и мусульманских священнослужителей.

Начиная с конца XIX века много татар стало переселяться в Китай, Японию и Корею. Постепенно возникли национальные, политические и общественные организации, мечети и учебные заведения. В 1920-е годы эмигранты стали издавать газеты, журналы и книги. Первые печатные издания на татарском языке появились в Харбине.

Первоначально эмигрантская пресса представляла собой рукописные газеты и журналы, так как для приобретения современной типографии не хватало денег. С 1 ноября 1935 года в китайском городе Мукден начала выходить большеформатная еженедельная газета «Милли байрак». Издание распространялось в Финляндии, Германии, Японии, Китае, Египте, Саудовской Аравии и других странах. На его страницах печатались десятки статей Гаяза Исхаки: «В чем суть культурно-национальной автономии?», «Татары Финляндии», «Русификаторская политика Советов», «Основы нашего будущего». Теперь газету называют энциклопедией жизни и судьбы татарских эмигрантов. «Милли байрак» прекратила деятельность после вступления на территорию Маньчжурии советских войск в августе 1945-го. Ее сотрудников арестовали сотрудники советской контрразведки.

В 1931-1945-м ряд периодических изданий на татарском языке выпускался в городах Японии. В 1931-м в Токио начал выходить журнал «Япон мохбире». В общей сложности он издавался в течение четырнадцати лет и по продолжительности своего существования занимает первое место среди всех эмигрантских газет и журналов на татарском языке. В 20-е годы XX века появились издания финских татар. В 1967-м в Стокгольме мусульманское общество выпустило журнал «Безнең фикер» на 26 страницах. В начале 1973-го в американском городе Сан-Франциско приступили к изданию газеты-бюллетеня «Хәбәрләр мәктүбе».

В целом, с 1905-го по 2000-е годы за рубежом на татарском языке издавались 66 газет и журналов. Большинство из них приходится на Германию, Китай, Турцию, Финляндию, Японию, Румынию, Венгрию, Швецию и США.

Современные зарубежные издания и издательства

Сложно подсчитать сколько изданий на татарском выходит за границей сейчас. На их сокращение влияет глобализация: интернет доступен повсеместно, поэтому почитать издания на родном языке можно, открыв сайты казанских интернет-журналов. Однако эмигрантская периодика все еще есть и издается в Европе, Азии и на ближнем зарубежье.

Французско-русский журнал «Перспектива»

Двуязычный журнал выходит во Франции с 2003 года. Несмотря на то, что он имеет приставку «русский», в нем часто печатают статьи о жизни и традициях татарского народа. Например, на обложке одного из номеров изображена Казань, а в самом издании — большая статья о столице Татарстана. Также журнал рассказывает о локальных культурных событиях, интересных людях, деятельности местных ассоциаций, новостях франко-российского сотрудничества, жизни диаспор и размышлениях о двуязычии, которые пригодились бы при воспитании детей, родившихся вдалеке от исторической родины.

Польское издательство

Высший мусульманский колледж около четырех лет издает книги, журналы и брошюры, связанные с религиозной тематикой и не только. Издания познакомят с историей и культурой татарских и мусульманских общин в Польше. К примеру, уже многие годы в стране печатается журнал «Ежегодник польских татар», адресованный научным сообществам. В нем пишут о проблемах татарского народа, национальных меньшинствах и взаимоотношении Польши с Востоком.

Литовская газета «Летувос тоторяй»

С 1995 года в Литве выходит газета «Литовские татары» на трех языках: литовском, русском и польском. Ее выпускает местный Дом национальных общин, который поддерживает национальные меньшинства страны, в том числе и татар. Издание публикует статьи про Казань, татарские праздники, политику и деятельность военно-исторического клуба литовских татар имени генерала Юзефа Беляка.

Издательство «Бертуган» в Германии

В 2004 году кандидат филологических наук Алия Тайсина, которая эмигрировала в Германию из Татарстана, смогла получить небольшую государственную субсидию для открытия издательства «Бертуган». Верстальщиком изданий стал ее сын Андрей Тайсин, а книги иллюстрировали три берлинских художника: Раис Халилов, Шамиль Гимаев и Нурия Хадеева. Проект создан для того, чтобы немецкие читатели узнали и полюбили историю, стихи, сказки и кухню татарского и башкирского народов. Уже вышло двенадцать книг, а особенно жителям Германии понравилась кулинарная книга «Татар по-татарски».

Украинский журнал «Дуслык»

Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел» с 2000 года издает журнал о татарах и для татар «Дуслык». В последнем выпуске вышли статьи о легенде балета Рудольфе Нурееве, мусульманский календарь знаменательных дат на этот год, хадисы о семье, празднике «Гусиного пера», целебные свойства башкирского меда, стихи в рубрике «Гармония Вселенной», кроссворды, кулинарный раздел про чак-чак, детский рассказ.

Изображения: Саша Спи

Enter уже рассказывал, как выучить татарский с нуля, а значит пора переходить на новый уровень. Подобрали еще семь способов освоить второй государственный язык Татарстана для тех, кто уже может поддержать светскую беседу с татароязычными родственниками, но не хочет останавливаться.

Смотреть мультфильмы

Совсем недавно в республике наконец запустили детский татарский канал «Шаян ТВ», рассчитанный на возрастную группу до 15 лет. Интернет-версия (так же, как и телевизионная) вещает круглосуточно: на сайте всегда можно посмотреть то, что сейчас идет в эфире. Например, как девочка с другого конца света с помощью озвучки местных переводчиков на татарском рассказывает о своих питомцах — оленях. К тому же создатели контента попытались быть современными: в одной из программ в студию приходит гость, а ведущий общается с ним, при этом ведя прямую трансляцию в Instagram.

Насколько это интересно тем, кто давно вышел из пубертатного периода — судить сложно. Но если страдания героев татарских сериалов не заставляют вас тянуться за платочками, рекомендуем послушать диалоги на родном языке, включив фоном «Шаян ТВ». Кроме того, объединение «Татармультфильм» почти десять лет выпускает мультфильмы собственного производства: их можно посмотреть на сайте анимационной студии. Некоторые из них, кстати, побеждали на международных и российских конкурсах. Поэтому вместо просмотра «Коня БоДжека» в тысячный раз, иногда стоит переключиться на приключения маленького Зилантика.

Играть в настолки

Помимо семьи, к вечным ценностям, кажется, уже можно отнести настолки — они давно обзавелись верными адептами. В Татарстане решили пойти дальше и изобрели свою национальную версию игр. Правила в них мало чем отличаются от оригинала, поэтому тратить время на вникание в суть не придется. Кроме колоритных персонажей вроде Шурале и Су анасы, отличие этих настолок в том, что некоторые из них на татарском языке.

К примеру, «Хәрәкәт» многим покажется очень знакомым: в игре победит тот, кто доходчивее всего устно или жестами объяснит нужное слово. Это неплохой способ расширить словарный запас, а заодно вовлечь в процесс родителей или поколение постарше. Еще один вариант выучить второй государственный язык региона в игровой форме — настолка «Экият», которая познакомит участников с произведениями татарских художников.

Слушать современную инди-музыку

Музыкальная индустрия Татарстана — это не только афиши с улыбающимся Салаватом и блестящие костюмы Гузель Уразовой. В последние годы все активнее нишу занимают молодые исполнители, которые отходят от скучных стандартов локальной поп-эстрады. Открыть для себя новые имена, а заодно подтянуть знание татарского никогда не поздно — советуем обратить внимание на резидентов инди-лейбла Yummy Music. Если вам нравится грустить под Radiohead, послушайте местных представителей инди-сцены Gauga.

Адепты рэпа могут присмотреться к творчеству Usal, K-Ru и Альберта Нурминского, от текстов которого веет дворовыми разборками, заниженными тачками и пацанскими принципами. Более мелодичный хип-хоп исполняет артист из Челнов Said Olur, вдохновляющийся ритмами зарубежных коллег. Чтобы была практическая польза от знакомства с этими треками, нужно зайти в официальные сообщества музыкантов и посмотреть переводы песен. Ищите в разделе «обсуждения», а если не найдете — смело пишите самим исполнителям. Их доступность — еще один аргумент в пользу татарстанской музыкальной индустрии.

Читать книги «Татарского книжного издательства»

Начинать с классики вроде внушительного романа «Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова слишком сложно, поэтому сначала лучше приобрести книгу на двух языках. Таких предложений у «Татарского книжного издательства» множество: например, стихотворения Мусы Джалиля из цикла «Моабитская тетрадь». На одной странице стихотворение на языке оригинала, а на соседней — перевод на русский. Для тех, кто воспринимает рифмы только в формате батл-рэпа, есть другие предложения: узнать об истории татарских книг со времен Средневековья до наших дней. Большой альбом с иллюстрациями также написан на татарском и русском.

В таком же формате изданы и несколько детских книг. Например, книжка-панорама с наклейками, запросто расскажет о достопримечательностях Казани. Особо усердные и замотивированные могут завести специальный блокнот с новыми словами, который было бы удобно носить с собой. Хорошая возможность занять себя в очереди за губадией из «Бахетле» — просмотреть все записи и тут же использовать знания в разговоре с продавцом. Когда татарский будет освоен на уровне «могу разговаривать длинными и связными предложениями», переходите к чтению «Гарри Поттера» — несколько частей уже переведены.

Зарегистрироваться на сайте знакомств

Это не самый очевидный совет для желающих изучить язык, но все же. Чтобы освоить татарский быстро и получить много практики, стоит на время забыть о Тиндере. В интернете великое множество татарских сайтов знакомств, где легко выбрать собеседника на вечер (для антуража пригласите его в «Кунак» на татарский чай или авторский кофе). Предлагаем сразу признаться в своих корыстных намерениях, а затем завязать непринужденную беседу. Обсудить ценник на корпоратив с участием Элвина Грея или пройти наш тест, результаты которого станут поводом для продолжения диалога. Постарайтесь использовать только татарский язык, даже если объект вашей симпатии начинает нервно поглядывать на часы — практика важнее всего.

Если такой способ кажется радикальным, можно заменить его на альтернативный: найти друга по переписке на татарских форумах или блогах. И да, мало того, что они существуют, так еще и довольно популярны. Например, блог с говорящим названием «Фантат» посвящен фантастике и всему, что с ней связано. Автор публикует тематические повести, статьи о творчестве Стивена Кинга, информацию о новых выпусках журналов, где главные темы — монстры и пришельцы. И все, конечно же, на татарском языке.

Переводить тексты любимых исполнителей

Чтобы понять, как звучали бы «Пошлая Молли» или Cream Soda на татарском, достаточно иметь богатое воображение и гугл транслейт под рукой. Краткая инструкция: выбираем любимый трек и с помощью онлайн-переводчика составляем текст на языке, который хочется подучить. Например, переводим строки GONE.Fludd: «Я стреляю “Бах-бах!”, ты базаришь “Ква-ква”. Я мохнатый мамонт, покажи мне свой флоу» и получаем: «Мин атам “Бах-бах!”, син базаришь “Ква-ква”. Мин мохнатый мамонт, мина курсэт узеннен флоу».

Рекомендуем составить список треков, которые чаще всего встречаются в плейлисте, и потратить время на перевод, записав все в отдельной тетради.

Слушать радиопрограммы

Сидеть со словарем, ходить на курсы или смотреть обучающие видеоролики — не самый удобный вариант для тех, кому всегда не хватает времени. Чтобы понять, как правильно произносится то или иное слово, а также постоянно слышать татарскую речь, достаточно настроиться на правильную радиоволну. В РТ несколько радиостанций, вещающих только на татарском языке: «Татар радиосы», «Болгар радиосы» и набережночелнинское «Кунел». Если каждый день слушать их хотя бы по пятнадцать минут по дороге на работу или учебу, то словарный запас пополнится гарантированно. Не обойдется, конечно, и без последних хитов татарской эстрады, но они могут пригодиться во время уикенда у бабушки на даче.

Помимо локальных программ, передачу «Говорим по-татарски» запустили и на «Эхо Москвы» — она не просто научит новым словам, но и объяснит их этимологию.

Изображения: Дарья Биканова

Первое января — один из самых непредсказуемых дней в году: если не воспользоваться советами экспертов о том, как правильно пить, можно угодить в неловкие ситуации. Enter составил тест в жанре хоррора, чтобы узнать, к чему вам готовиться на следующий день после 31 декабря.

Изображения: Саша Спи

С каждым годом горожане, кажется, все больше задумываются об окружающей их среде: радуются благоустройству парков, высказываются о новогоднем убранстве Казани и стараются осознать свою роль в ее жизни.

Enter поговорил с социологом и координатором казанского Центра прикладной урбанистики Марьей Леонтьевой и узнал, когда люди начнут уезжать из больших городов в деревни, почему законы мешают благоустройству общественных пространств и как со временем меняется облик горожанина.

Пространство вокруг нас и социальное проектирование

Центр прикладной урбанистики в Казани — один из субъектов федеральной сети. ЦПУ в целом — сеть независимых экспертов, сообществ, которые занимаются развитием городов — в первую очередь силами горожан. Базовая задача Центра — изучать и содействовать диалогу между жителями, некоммерческими организациями, сообществами, представителями власти и бизнеса. От этого зависит, как будет выглядеть среда вокруг нас. Мы занимаемся городом, потому что 75% населения России — горожане, это наша форма жизни. У центра три основных поля деятельности: во-первых, городские исследования и анализ данных, поскольку существует очень мало актуальной и открытой информации о том, что происходит в городе сейчас. Сколько у нас деревьев, площадок, которые используются как рекреационные (даже если они не являются таковыми по назначению), экспертов, каков род их занятий и человеческий потенциал города. Второе направление — образовательная деятельность и модерация, потому что практикующим людям необходимы компетенции, навыки и возможность обмениваться ими друг с другом.

И, в-третьих, — это проектирование: технических заданий, концепций для городских проектов, каких-либо событий. То есть проект, имеющий ресурсы, в конечном итоге должен быть сделан на основании реальных запросов. Примером можно назвать опыт с Горкинско-Ометьевским лесом. Несколько лет назад, когда только начиналась эта история, меня позвали активисты в качестве модератора-методолога: по технологии ЦПУ они исследовали территорию парка, потенциальный запрос среди жителей района и предложили представителям власти конструктивное понимание, почему нужно сохранить и развивать эту территорию. Была сделана карта парка с маршрутами, где обозначили места стоянок, мест для любительского футбола, детских игр, барбекю, проверили свои гипотезы на неформальном субботнике, на который пришли десятки человек.

Это и есть социальное проектирование — мы не вносим свою картину мира, а сначала исследуем пространство. Вот так и появилась карта со списком из ста имен активистов, что помогло сформулировать запрос уже для команды парков и скверов. Периодически мы делали просветительские экскурсии: на трамвае, к примеру. Устроили в нем лекцию, связанную с проблемами проведения больших спортивных мероприятий в Казани. После этого мы организовали экскурсию об истории казанского трамвая — был ажиотаж, собралось 70 человек. Я даже испугалась и предупредила «Метроэлектротранс»: ничего страшного, если бы пришли человек десять, а тут все приобрело массовый характер. Все прошло удачно, но мне не интересно долго делать одно и то же. В результате «Казань глазами инженера» водит трамвайные экскурсии, и, думаю, не без нашего участия. В этом тоже состоит задача — не делать все самому, а раскрывать технологии и передавать их дальше авторам или сообществам для разнообразия социального ландшафта.

От остальных подобных организаций мы отличаемся прежде всего субъектом — держателем интереса, того, кто создал эти институты и с какой целью. У нас нет офиса и начальника, который платит зарплату, это абсолютно гражданская гибкая сеть профессионального взаимодействия. Мы, историки, социологи, градостроители, культурные деятели, просто собираемся по мере необходимости, чтобы обсудить задачи и помочь друг другу в решении вопросов, а также профессионально участвуем в проектах друг друга.

Понятие «россиянин» и способность казанцев к сочувствию

Большую часть моей исследовательской деятельности последние три года занимали другие города: сейчас это Хабаровск, до этого район Сочи — Дагомыс; Тюмень, Ульяновск. Летом в Казани по заказу фонда «День добрых дел» мы проводили исследование — оно связано с отношением казанцев к нуждающимся и социальному самочувствию в целом. Выяснилось, что людей больше всего волнует проблема качества собственной жизни и городской среды, нежели проблемы отдельных групп нуждающихся — это понятно. Но при этом горожане сочувствуют и готовы больше помогать тем, в чьей ситуации они могут себя представить — меньше всего люди готовы помогать бездомным, мигрантам и тем, кто имеет разные формы зависимости. Белокурому русскому ребенку, попавшему в беду как-то проще сочувствовать, чем мигранту. Я думаю, что исходя из этих данных, можно придумать неожиданные городские проекты для помощи тем, кому это нужно.

Сейчас мы только начинаем изучать казанский социальный ландшафт, и я пока не берусь о нем судить, поскольку несколько лет сознательно «смотрела» в другие города. В целом, национальные республики чувствуют себя лучше, чем центральная Россия. Это связано с осознанием уникальности, локальной идентичности, что позволяет фокусировать внимание на чем-то определенном. Вот на вас, например, брошка от нашего местного дизайнера с элементом татарского орнамента.

Кроме того, небольшая территория помогает концентрировать внимание на понимании, кем мы являемся. Кто такие казанцы? Люди, которые живут в городе с мечетями и церквями, межконфессиональные, с большим количеством смешанных браков — мы можем представить, о чем речь.

Когда мы говорим «россиянин», то здесь уже сложнее — территория огромная. Ее нужно осмыслить. Часто в самих городах нет понимания, что значит быть жителем Ульяновска, чем отличается саратовец от самарца. Об этом могут рассказать городские идеологи, которые знают наши отличия, что уникальное мы делаем или производим. Благодаря разным усилиям и политической воле, в Казани такое представление есть.

Дом на Лесгафта, 19. Отреставрирован в рамках «Том Сойер Феста»

Осознанное отношение к городу и траты на благоустройство

Сегодня ночью я задала в Facebook вопрос о благоустройстве, украшении города к Новому году, про конструкции на Баумана и Кабане. Ответы на них было бы важно знать горожанам, но вряд ли они об этом задумываются. Например, сколько стоила установка конструкций, останутся ли они потом в Казани или это временное благоустройство, которое уедет с компанией-установщиком после Нового года? А также участвовали ли казанские специалисты хоть на каком-либо уровне: в разработке проекта, монтаже, изготовлении? Сколько денег заработали жители города, повысится ли туристический поток? Если посчитать затраты на электроэнергию и понимание из какого бюджета идут расходы, сочли бы казанцы все это необходимым? У меня нет протеста — смотрится все красиво, но в Казани есть множество нерешенных задач, которые можно было бы закрыть на эти деньги, обойдясь более скромным убранством.

Если мы хотим, чтобы у нас повышалось качество человеческого потенциала, комфортность среды, то и горожане должны стать профессиональнее, понять, как устроен город, как формируются бюджеты и распределяются налоги и начать сознательно относиться к городу.

Эта проблема ощутима и на опыте казанского «Том Сойер феста» (фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров, — прим. Enter). Часто нам задают вопрос, почему мы занимаемся тем, чем должны заниматься собственники зданий. Зачастую у жителей нет культуры владения — в доме может быть по четыре квартиры с собственниками, но они годами не могут договориться что-то сделать: заменить забор, сделать пристрой, покрасить фасад. То же самое относится к жителям дворов, которые думают, что они владельцы квартир, а двор и подъезд — только путь к ним. Поэтому дворы выглядят так бездарно и возникают проблемы с уборкой подъездов: все договорились наводить порядок самостоятельно, но ничего не делают. Цель в том, чтобы горожане начали более четко представлять, где они живут и что в немалой степени это место управляется ими — это совершенно идеалистическая установка.

Воспитать сознательность можно через небольшие примеры позитивного опыта. Например, в Хвалынске местный фонд провел исследование запросов горожан к общественным пространствам по нашей технологии. После чего собрали представителей местной власти, активистов, жителей и презентовали результат исследования, а после вместе все обсуждали. Выяснилось, что горожанам необходимы пять площадок, три из которых оказались неожиданными для власти — они представляли все иначе. Очень важно, чтобы процесс проходил совместно и люди поняли, что могут встречаться таким сложным составом и по-человечески разговаривать. Или хотя бы знать, почему сделан тот или иной выбор, сколько он стоит, как будут расходоваться средства.

Нельзя начинать с города и даже с района: лучше — со двора или даже лестничной клетки, решая общие задачи. Зона восприятия не может расшириться сразу: люди, которые являются осознанными горожанами и так заметны в городе — те самые странные, сумасшедшие в хорошем смысле слова, кого волнует брусчатка на Лебедевском мосту, каланча в Адмиралтейской слободе и прочие вещи.

Политические игры и колючая проволока во дворах

В чем основная сложность программы «Комфортная городская среда», которая реализуется в Казани? Она сильно привязана к электоральному циклу и политическим задачам, что приводит к необходимости достигать быстрого, красивого, победоносного, локального результата, который можно демонстрировать. А задача воспитать горожанина, возможно, реализуется только к нашей старости — «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе». Это очень длительный процесс, и он связан с тем, как устроено мышление: прошло не так много лет с тех пор, как у нас появилась новая страна, а те предыдущие ее версии были выстроены в жесткой вертикали власти. Но если в царской России хоть у кого-то было мышление, связанное с культурой собственности, — это моя усадьба, мой двор, мой кусок поля — то в советское время такая культура закончилась.

Люди стали массово переезжать в города, устраиваться в новой среде и иногда десятки лет жить в нечеловеческих условиях: в коммунальных квартирах в лучшем случае, а некоторые и вовсе на заводах, где работали. Если мы посмотрим на то, как давно у людей появилась частная собственность и государство перестало выдавать квартиры, то поймем, почему люди так относятся к жилью и к городу в целом.

Когда модерируешь собрание дольщиков со строительной компанией, предлагающей совместно спроектировать устройство двора, жители готовы биться на слушаниях за огороженность территории и лимитированность входа на нее. Иногда у них спрашиваешь: «Может туда еще колючую проволоку поставить?», — а они соглашаются. Нужно пережить этап, когда люди привыкнут жить в локальной благоустроенной среде.

Одиночество в городе и несовершенство системы

Нельзя обойтись без районной управы и институций, потому есть еще одна иллюзия: часто все стороны — и представители власти, бизнеса, и жители, и горожане представляют себя такими одинокими в городском ландшафте. Они думают, что их никто не слышит. А город — место, которое принадлежит им всем, и очень важно мыслить не так: «Я один здесь такой хороший, а все остальные не такие, и моя задача урвать себе что-то, чтобы сделать всем остальным хорошо принудительно». Нужно уметь договариваться о сложных решениях, которые учитывают интересы всех сторон.

Например, спасение и развитие экопарка «Озеро Харовое» было тяжелым проектом со сложным процессом реализации. Несмотря на то, что теперь оно стало важным местом и активно используется, проблемы остались. Второй этап развития парка не состоялся, общественникам тяжело в одиночку заниматься его содержанием. Возникает вопрос: где должны быть примеры системного благоустройства? Если создан фонд, то кто его участники и учредители, какова финансовая модель, могут ли члены фонда софинансировать содержание озера? Важно, чтобы все было устойчиво, а не превращалось сначала в победоносную историю, а затем обратно в ситуацию, с которой все началось.

Ситуация с озером Харовое успешна, потому что Олеся Балтусова (помощник президента РТ, — прим. Enter) услышала обращения жителей и приложила много усилий для модерации диалога с администрацией. Я знаю о том, какие приходилось прилагать силы для решения моментов, связанных с правовым вопросами, присвоением статуса озеру, кадастрированием территории, архивными работами. Речь об отсутствии адекватных механизмов в устройстве муниципальной системы управления городом для применения современных стандартов городского планирования: все, что делается, становится личным подвигом какого-то чиновника или отдельного жителя.

Законом были предусмотрены общественные обсуждения проектов, имеющих отношение к строительству, благоустройству, рекреации, но эта система не работает, поскольку слушания у нас проводятся уже по факту готового проекта. Получается, проекты сделаны без анализа территории и учета мнения всех интересантов — это первая проблема. Во-вторых, мы знаем случаи, когда слушания специально проводятся в неудобное для жителей время. Бывают ситуации, когда на слушания заинтересованная сторона приглашает лоббистов, горячо отстаивающих нужную позицию. Важно понимать, что это происходит не всегда, но такое положение дел, как и площадка для электронного обсуждения, сужает возможность реальной дискуссии по всем вопросам.

Многие благие идеи заканчиваются на том, что мы не понимаем, как нам их внести в существующие правовые рамки или они требуют поправок в городских регламентах, инициация которых — отдельная и большая история. Сейчас вертикальная система управления устроена так, что реализовать проект благоустройства по общественному запросу почти невозможно. Нам классно приезжать в Европу, но мы редко отдаем себе отчет, что их культура жизни складывалась столетиями. И правовая система, и система управления муниципалитетами должна меняться годами.

Бессилие депутатов и вклад горожан

Около полутора лет назад прошла волна муниципальных выборов в московскую Гордуму. Был создан механизм, позволивший многим несистемным кандидатам, действительно заинтересованным в развитии среды, стать муниципальными депутатами. Через какое-то время я взяла интервью у нескольких из них: мы общались о том, как у них изменилось представление реальности, и они ответили, что в этой должности невозможно предлагать системные решения. У тебя нет ни законодательной, ни исполнительной власти, есть только депутатский статус, чтобы услышать запросы граждан и инициировать локальные вещи: ставить елку во дворе или нет, разрешить установку ограды или не разрешать. Мы понимаем, что это рутинная работа для тех, кто мог бы заниматься системным проектом территории, но нет механизмов, позволяющих делать подобное в автоматизированном режиме. Каждый раз приходится принимать решения через личные переговоры, согласования и уступки.

Если распечатать в Казани фотографии муниципальных депутатов или повесить их снимки в районе, подвластном им, вряд ли народ сможет ответить, кто на фото. Может они и делают многое, но мы этого не знаем, потому что они не представляют нас, а мы их, на выборы никто не ходит или ходят немногие. Пока все решения, связанные с благоустройством пространства, становятся или пафосными политическими, или отчетливо ручными и вертикальными.

Необходимо адаптировать законотворческую систему к действительности: ничего не будет работать, пока не продумаешь специального правового решения ситуации. Надо наладить взаимодействие с городскими экспертами и активистами, чтобы эти решения вырабатывались в спокойном режиме. В Исполкоме и Аппарате президента много грамотных людей с огромным опытом. Только нужно системно и последовательно задавать вопросы, которые кто-то должен инициировать, а кто-то доводить до конца.

Хороший пример: инициативная группа «Город без преград», которая много лет системно действует в Казани, находит места, не соответствующие требованиям доступности городской среды и направляет запросы в прокуратуру для решения локальных вопросов. Такие системные точечные действия должны быть во всем, что способствует изменениям, и речь не о протестах и массовых акциях, а о методичной работе.

Общество охраны памятников за семь лет добилось статуса исторического поселения города Казань, поставило на учет практически все оставшиеся в целости памятники и наши средовые деревянные домики. Их в городе осталось всего 68, и мы планируем рано или поздно привести их в порядок. Но, опять же, такую важную для столицы РТ работу берет на себя какой-то активный горожанин. Также существуют городские фонды, которые финансируются из прибыли бизнеса, частных учредителей. Вот, что включает в себя понятие «горожанин»: сознательное вкладывание ресурсов, времени, профессиональных навыков в то, что напрямую тебя не касается, но касается места, где ты живешь.

Новогодняя иллюминация на набережной озера Кабан

Невозможность помочь и борьба за экологию с помощью детских рисунков

Кроме благотворительных фондов и «Том Сойер феста» я пока не знаю в Казани места, куда можно обратиться, чтобы внести свой вклад в развитие города. Действительно нет лифта, который внезапно осознавшему себя как горожанина человеку, сообщал бы: «Вам туда». Вот задача и ее нужно принимать в работу. Но я даже не знаю, необходимо ли это. Возможно, нужна информация вроде «Карты инициатив» среди городских сообществ в виде ссылки или баннера на сайте муниципалитета. Чтобы человек видел реестр тех, кому необходима помощь: не только инициатив, связанных с помощью нуждающимся, но и неожиданных вещей. К примеру, какой-нибудь гидрогеолог понимает, что как-то все не очень хорошо с гидрогеологическими вопросами в Казани. Тогда он может предложить себя проектным организациям или группам активистов в качестве привлеченного эксперта.

У нас есть инструмент Общественной палаты «Карта инициатив», и он, как я понимаю, находится сейчас в процессе переосмысления: для чего существует и какие вопросы должен решать. Но работает механизм довольно странно: в разных городах мы объясняем представителям власти что не так, но они ссылаются на закон, в котором якобы все предусмотрено — им нужно просто пользоваться.

В одном из российских городов мы сообщили результаты исследования: жители обеспокоены экологической ситуацией, люди ночью просыпаются от выхлопов алюминиевого завода, вывозят детей в лес. Перед нами стоит представитель экологов при Общественной палате и говорит: «Нет, у нас все отлично, мы работаем 20 лет, все обстоит замечательно». Аргументы подкрепляются детским конкурсом рисунков на тему экологии и того, что его результаты очень хорошие. Но вопрос-то не в рисунках и восприятии детей, а в фильтрах завода, его ответственности перед территорией.

Я не очень хорошо знакома с деятельностью местной Общественной палатой, но то, что мы видим, в целом позволяет заключать, что она работает как-то так же. Это отдельная реальность со своими организациями, которые чем-то занимаются, и там точно есть молодежные советы. Сейчас в Казани организовалось новое Министерство молодежи: оно позиционирует себя как некий модератор между молодыми ребятами и всеми остальными. Но в таком случае направила ли Общественная палата какой-то вопрос, техническое задание к министерству, основанное на своих исследованиях работы с молодежью? Может быть, мы не знаем, но по внешней повестке не заметно. Это не вопрос критики, а вопрос автоматизированности институтов и того, что они мало связаны друг с другом.

Непродуманность общественных пространств и странная экономика

Проекты, которые реализуются Дирекцией парков и скверов, точечно повышают качество жизни горожан. Но возрастающий запрос на улучшение среды и решение городских задач дальше не может быть реализован ни в чем другом. Вот нас пригласили обсудить сквер, расположенный рядом с нами — замечательно, пришли молодые люди, мы поговорили, почувствовали себя вовлеченными, наклеили стикеры. Но произойдет ли это дальше, когда они решат договориться о межевании земли своего дома? Или при решении вопроса по благоустройству своей площадки: кто-то будет говорить, что хочет парковку побольше, другие про старую горку. Пока я не вижу, чтобы работа у комитета и ведомств продолжалась и дальше — и это не что-то сверхъестественное, а простые задачи. Но нет ни правовых инструментов, ни соответствующих образовательных сессий для муниципальных работников, сотрудников комитета, локального бизнеса всего этого не будет происходить. Не породит ли такая ситуация через время новые социальные конфликты?

Пока по-прежнему не видно никакой системной экономической модели, а благоустроенные пространства требуют содержания. До начала программы парков и скверов бюджет города предусматривал 17 или 18 копеек на квадратный метр парка в год. Довольно забавно — можно было пару раз косить траву и убирать снег. Понятно, что вложения сделали в разных моделях — я подозреваю, что там было много государственно-частного или публично-приватного партнерства, когда часть денег привлекалась из внебюджетных источников. На кого приходятся вопросы содержания этой инфраструктуры? Очевидно, есть задача по их капитализации: кто-то должен каким-то образом привлекать деньги на их поддержание, кто-то должен платить зарплату менеджерам, работающим в качестве директоров этих парков. Но выстроена ли экономическая модель?

Недавно в «Реальном времени» вышла публикация, где писали о необходимости 80 миллионов рублей на что-то связанное с парками. А стоило ли их так проектировать, раз сейчас возник такой вопрос? Может быть да, и сейчас этот запрос сформирует новый механизм, но для меня вопрос пока висит в воздухе. Я буду рада, если по результатам интервью мне ответят разгневанные представители парков и скверов и сообщат, что я не понимаю и у них все продумано. И еще много казанцев узнают о продуманности общественных пространств.

Появление программы парков и скверов было спровоцировано запросом общества на благоустроенные места в городе, где можно гулять, чувствовать себя хорошо. Тогда даже базовое благоустройство в парке Горького вызвало феерический восторг. Но существует масса территорий, которые используются жителями как рекреационные, природные, но на кадастре по назначению и правилу застройки таковыми не являются. В частности, роща на Гаврилова, где построена парковка и планируется несколько жилых комплексов, а также Ноксинский лес. Не получилось никакой системной работы над тем, чтобы защитить природное наследие, поставить его на учет и сделать хотя бы какие-то базовые вещи: дорожки, фонарики, скамейки, урны и туалеты. Необходимо провести рекадастрирование территории, оценить масштабы, описать, поставить на учет и принять в комитете ряд решений. Но работа не делается, либо мы ее не видим и не знаем о ней, не слышим в новостях истории о спасении Ноксинского леса, пойменной рощи на Гаврилова и так далее. Почему такие процессы идут параллельно, почему программа занимается вопросами только разрешенных общественных пространств? Это то, что меня действительно беспокоит, иначе сложно проследить логику развития событий.

Также есть вопрос с привлечением большого количества иностранных предприятий и экспертов, которые работают над разными проектами. Но местные проектировщики, архитекторы не зарабатывают деньги у себя в городе и соответственно не тратят их здесь же, не платят налоги, не заказывают услуги. Возможна ли была модель, когда привлеченные эксперты выступают кураторами процессов и получают гонорары за экспертную поддержку, инициируя профессиональный рост местных экспертов и рост рынка? Подготовлены ли в результате действий программы местные специалисты, и сколько человек могут работать еще на каких-то рынках России, передавая свой опыт? Вопросов много.

Горкинско-Ометьевский лес, благоустройство которого началось в 2016-м

Будущее городов и новое мышление россиян

В России сейчас более 1 000 городов, к 50-60 годам их количество сократится — именно потому, что в них заканчивается собственная экономическая жизнь. В плане экономики они были созданы как моногорода и выполнили свою задачу, а молодежь — трудоспособное экономическое население, утекает в большие агломерации. Через несколько десятилетий часть российских городов придется закрыть, потому что бюджету станет нецелесообразно содержать территорию. Так уже было с деревнями на Севере в 80-х годах.

Вопрос в стратегическом развитии территории — возможность местных экспертов, горожан зарабатывать и получать востребованные навыки. Несколько крупных агломерационных центров, у которых есть российские или зарубежные специалисты, выкачивают финансовые ресурсы территории, оставляют тут локальный продукт, который будет изнашиваться и приходить в негодность. Возможно, они и вдохновляют таким образом местных жителей, но происходит ли глобальная работа по стратегическому инвестированию человеческого потенциала? Интересно проследить, как изменится миграция молодежи из Казани в другие города через несколько лет. Снизится ли процент уехавших, тех, у кого есть запросы на столичный образ жизни, на новые профессии и может даже наоборот — произойдет обратное миграционное движение.

Лично мне интересен процесс, подразумевающий множество способов зарабатывать деньги, не проживая при том в городе. Сейчас много предложений удаленной работы и вариантов устройства рынка: например, производство украшений или одежды, их продажа на маркетах или через интернет — для этого необязательно жить в городе: идет процесс деурбанизации.

Мне интересно, какие стратегии будут выбирать люди: кто будет жить кочевником, у которого весь дом — рюкзак с ноутбуком и арендованная квартира, кто переселится в пригород, где есть бюджетные варианты жилья и более высокое качество жизни. Появятся другие модели организации своей жизни и часть людей решит их выбрать. Мы выросли в городе: возможно, кто-то переехал из маленького в большой, арендовал квартиру, и наступает момент, когда он задумывается: «А я так хочу жить вообще? Стоп-стоп-стоп. Я оказался в панельке, на окраине, с разбитым двором и с соседями, которые десять лет не могут договориться, кто моет подъезд. Я просто выберу другое место, которое мне соответствует, и буду чувствовать себя хорошо». Все это как-то должно нас изменить.

Изображения: Саша Спи, vk.com

Кто такой Элвин Грей, кажется, знают почти все татарстанцы, но мало, кто ответит, почему он так популярен. Радик Юльякшин собирает «Татнефть Арену» под завязку, а его выступление на «Уфа-Арена» превращается в аншлаг, сравнимый только с концертами ДДТ и Земфиры. Молодого артиста уже прозвали татарским феноменом и татаро-башкирским Джастином Бибером. Можно относиться к нему по-разному, но факт остается фактом: фанатская любовь, сотни тысяч подписчиков в соцсетях и самый высокий ценник за выступление на корпоративе в Татарстане.

Изображения: Саша Спи, Дарья Биканова

Одна из полезных привычек, с которой стоит начать 2019-й — чтение, тем более впереди длинные каникулы. Собрали подборки книг за год, чтобы в магазине вам не пришлось тратить часы на поиски новинок для домашней библиотеки. Среди них книги для тех, кто хочет найти общий язык с любым человеком, разобраться в искусстве, подтянуть финансовую грамотность и лучше понять самого себя.

5 книг о том, как общаться с невыносимыми людьми

«Хорошие люди в вашей жизни заслужили подтверждения того, что вы их цените. Раздражающие вас люди этого не заслужили, но они тоже нуждаются в этом — и подчас намного сильнее остальных. Дайте и тем, и другим то, что они хотят, — ощущение собственной важности, и они дадут вам то, чего вы от них ждете»

У каждого в окружении есть человек (или несколько), с кем сложно не то что найти общий язык, а иногда и просто находится в одном помещении. Кто бы это ни был: коллега, навязчивый знакомый или родственник, эта подборка подскажет, как не нервничать и разговаривать с такими людьми, чтобы ваши диалоги больше не заканчивались фразой «ой, все».

5 научно-популярных книг о силе воли и власти привычек

«Чтобы решить проблему лишнего веса и курения, нужно разобраться в первопричинах их появления. Для примера автор привел часто встречающиеся зависимости — от технологий, самих себя, отвлекающих факторов до мыслей и любви. Последний раздел ученый посвятил тому, как преодолеть эти привычки с помощью специальных тренировок»

«Сяду на диету», «начну бегать по утрам», «брошу курить» или «перестану сплетничать с коллегами о шефе» с понедельника — сколько надежд возлагает на первый день недели каждый из нас, и как часто нарушает обещание. Объединили в одной подборке пять книг, которые помогут взять себя в руки и наконец проставить галочки напротив всех пунктов в чек-листе.

5 книг о том, как понимать современных подростков

«Малкольм Гладуэлл считает, что никакого таланта не существует и пытается объяснить, чем нужно заниматься, чтобы стать следующими Моцартом и The Beatles. То, что принято называть талантом — результат определенных действий, о которых и рассказывает автор. И пока сын маминой подруги почему-то добивается невероятных успехов, книга помогает предположить, как он это делает»

Иногда кажется, что подростки — отдельная раса, язык которой могут понять только избранные. Как это сделать, почему люди в пубертатном периоде считают своих родителей скучными и можно ли заслужить звание самых классных мам и пап — все ответы есть в книгах из этой подборки.

5 комиксов для тех, кто ненавидит супергероев

«Мур создал графический роман, испещренный сложными конструкциями, заговорами, историческими и мифологическими отсылками. Благодаря искусно введенным в сюжет деталям автор окунает читателя в глубины подсознания лондонского безумца, заставляет его поверить в написанное, и в тот же миг с невероятным изяществом разрушает собственную концепцию»

Комиксы — это не только про героев из вселенных Marvel и DC. Поэтому если вы совсем не фанат Человека-паука, Аквамена и даже брутального Таноса, попробуйте почитать что-то совсем другое. Нашли графические романы, в которых нет ничего про противостояние Бэтмена и Супермена, зато много интересного про Скотта Пилигрима или, например, Джека Потрошителя.

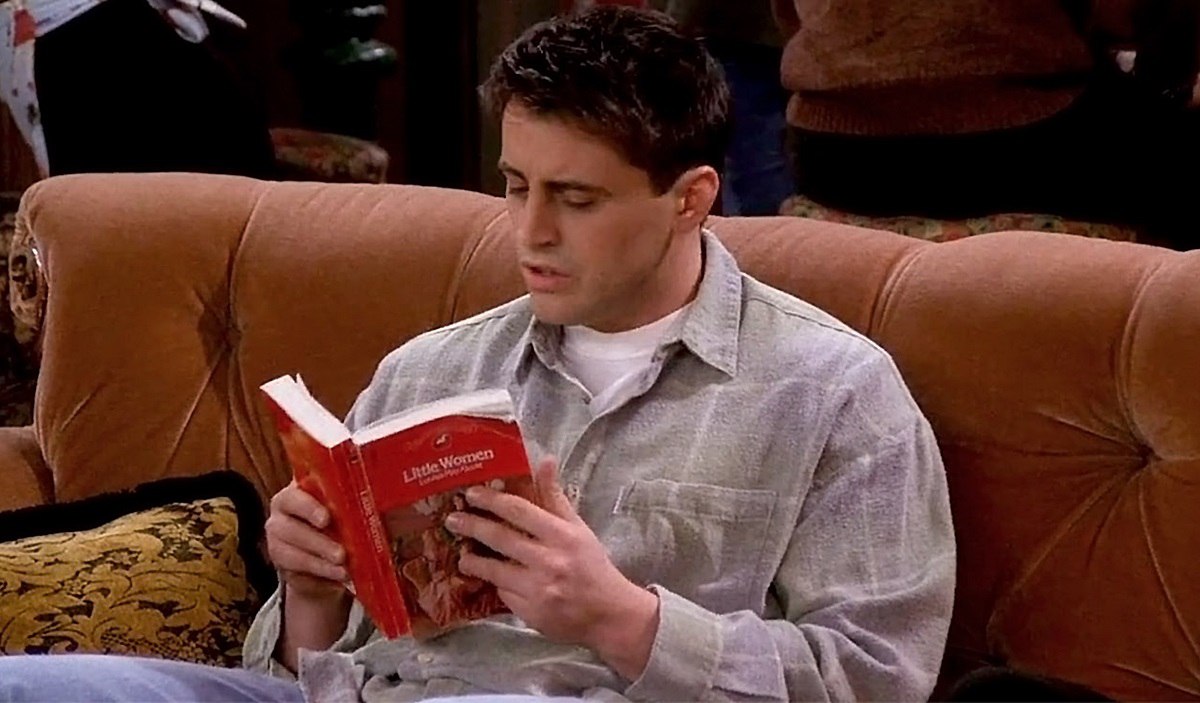

5 книг, которые читают герои фильмов

«“Двери восприятия”, написанные в середине прошлого века, послужили мощным толчком для исследования влияния наркотических веществ на оценку реальности. Делать это начал сам Хаксли, который в начале эссе сравнивает мескалин с другими галлюциногенами, а затем подробно описывает, что ему удалось увидеть майским днем после приема 0,4 грамма вещества. Размышления писателя о наркотиках оказали влияние не только на научный мир — вдохновившись показанными “дверями”, молодой Джим Моррисон назвал свою группу The Doors».

Чтобы понять любимого персонажа из фильма и сериала, стоит получше узнать о его интересах: например, любимых книгах. А иногда издание, которое читает герой в кадре, и вовсе несет смысловую нагрузку, помогающую раскрыть главную идею ленты. Эта подборка поможет выяснить, какая книга довела до слез Джо из «Друзей» и какой автор вдохновлял Стэна Ли на создание персонажей комиксов.

5 книг про то, как мы устроены

«Книга опровергает огромную часть клишированных фраз, которыми мы привыкли руководствоваться в обычной жизни, объясняет, какую роль в нашем поведении играют гормоны и химические вещества и поясняет, почему мы бываем подвержены депрессиям и может ли стресс быть неконтролируемым»

Оказывается, любовь можно объяснить с точки зрения науки, и даже понять, почему вы влюбляетесь в людей определенного типажа. Кроме того, эти книги объяснят, как развивалась культура пития на протяжении веков, и научат не прятаться за аватарками, а спокойно и уверенно вести диалог при личной встрече с любым человеком.

5 книг для тех, кто хочет разбираться в дизайне

«Книгу “германо-американского Малевича” называют классическим учебником для начинающих абстракционистов: один из основателей поп-арта пытался постичь природу цвета многие годы, прежде чем издание увидело свет. Хоть впервые читатели прикоснулись к страницам еще в 1963 году, труд был несколько раз переиздан в разных странах и до сих пор считается одним из мастридов для каждого культуролога, художника или дизайнера»

Люди все больше тянутся к чему-то эстетическому: красиво оформленным обложкам книг, продуманному и стильному интерьеру в своей квартире. Чтобы научиться тонкому искусству дизайна, а не пытаться в сотый раз объяснить свою идею словами «я так вижу», смотрите подборку книг: они просто и доступно посвятят вас в таинство мира дизайнеров.

5 книг, рассказывающих о сексе с точки зрения науки

«Во время работы над “Секс для науки. Наука для секса” Мэри и ее супруг приняли участие в эксперименте по 4D ультразвуковой визуализации полового акта, а также Роуч ездила на датскую ферму, чтобы установить корреляцию между стимуляцией и количеством потомства. Книга сочетает научные данные, живой понятный язык и много юмора, так что ее оценят даже пуритане»

Сексологи почти в один голос утверждают, что люди теперь реже занимаются сексом. Если вы обеспокоены ситуацией и хотите разобраться в причинах или вам просто интересно, как в тандеме работают мозг и половые органы, и хочется знать природу измен или насилия — все ответы в этих книгах.

5 книг о том, как интернет меняет нашу жизнь

«Повествование колумниста британского The Telegraph максимально широкое: он начинает с идеи сети, рассказывает о субкультурах, существующих в интернете, имиджбордах и электронных досках объявлений. В книге при этом мало информации о технической стороне устройства даркнета, зато много диалогов с теми, кто является его активными пользователями — от троллей и анархистов до торговцев наркотиками и проституток»

Как сохранить свою репутацию в соцсетях, спастись от кибератак, собрать кучу лайков и даже прославиться в интернете (в хорошем смысле) — все секреты собраны в книгах, которые написали профессионалы, умеющие куда больше, чем выложить сторис или скачать музыку из «ВКонтакте».

8 книг об урбанистике и существовании человека в городе

«Пассажиры общественного транспорта, покупатели блошиных рынков, граффити-райтеры и даже сотрудники ГИБДД, все они — важные составляющие городской среды. Достаточно посмотреть на город их глазами, и существование в нем наполнится новыми смыслами. Микроурбанизм — это подход, позволяющий рассмотреть город вблизи: побродить с обывателем сквозь переулки, заглянуть в его плейлист и отчасти понять его психологию»

Понятие «дом» включает в себя не только квартиру и двор перед панелькой, а еще и сам город — один из тезисов урбанистики. Пока не совсем ясно, как нужно осваивать это пространство, каким образом вносить свой вклад и можно ли чувствовать себя гармонично среди бетонных джунглей. Каждый может попытаться найти ответ для себя из этой подборки книг по урбанистике.

5 книг о финансовой грамотности

«Анастасия Тарасова выступает не за тотальную экономию, а за поиск баланса между комфортной жизнью в настоящем и формированием капитала в будущем, соответственно пытается привить такой подход к деньгам своим читателям. Автор учит пониманию того, куда направлены ваши денежные средства, чтобы в один прекрасный день не обеднеть. Книга поможет разобраться в запутанной российской пенсионной системе, классифицировать свои расходы и даст ответ на вопрос, нужен ли вам этот кешбэк»

Если вы из тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, периодически просит у друзей в долг и плохо понимает, что такое планирование бюджета, то, возможно, пора пересмотреть свои взгляды на деньги. С чего начать, как научиться тратить разумно, чтобы хватало и на обед в ресторане, и на отпуск, рассказывают эксперты в области финансов.

5 книг, которые научат разбираться в искусстве

«Посетители торгов ежегодно тратят огромные суммы на покупку произведений искусства. Они не всегда хранятся у них дома или в частных галереях. Например, после торгов “Сотбис” и “Кристис” в 2014-м часть лотов сразу отправилась на беспошлинный склад для перепродажи. Узнав это, Дональд Томсон задал себе вопрос: почему и за что на самом деле платят люди, покупая алюминиевую “Собаку из воздушных шаров” Кунса за 58 миллионов долларов»

Вряд ли многие до конца понимают, в чем популярность «Черного квадрата» Малевича и смогут с ходу назвать больше десятка русских художников. Разобраться в такой тонкой материи как искусство нужно хотя бы для того, чтобы в любой компании спокойно поддержать светскую беседу, не пытаясь сбежать при словах постмодернизм и флуксус.

В 2018-м казанцы ходили по выставкам, выбирали фаворитов на фестивале документального кино, закупались книжными новинками и испытывали себя на командных забегах. Выяснили, какие из событий года больше всего впечатлили горожан, чем запомнились и каких еще мероприятий не хватает Казани.

Гости выставки Future is Nown — о Kursiv и андеграунд-вечеринках

«Интересна сама концепция: в том плане, что тема для современности очень актуальна. Мы выходим на улицу и действительно попадаем в цифровую реальность, каждый день работаем с гигабайтами информации. Наверно, когда-нибудь мы окажемся в будущем, как в фильме “Эквилибриум”, и надо будет с этим что-то делать»

Посетители выставки молодого художника Антона Бунденко, посвященной технологическому будущему, поделились с Enter размышлениями о грядущей цифровой эпохе, а также рассказали, какие фестивали им показались «позорными». Кроме того, ответили на вопрос, каких направлений в индустрии развлечений особенно не хватает Казани.

Гости Летнего книжного — о фестивале, литературе и «Смене»

«Голову-то тоже надо чем-то кормить. Мы вот приобрели книги — по истории технологий за последние 12 тысяч лет, “Фрикономику” и “Как смотреть на картины”. Последняя необходима мне из-за пробелов в эстетическом образовании, которые надо заполнять. А то по музеям ходишь, смотришь, там все такие умные стоят. Завидно»

Летний книжный фестиваль на «Черном озере» в этом году ставил рекорды по посещаемости — на лекции и за книгами от десятка издательств пришли 16 тысяч человек. Enter спросил у гостей ЛКФ, какие издания необходимы в домашней библиотеке и почему такие события могут быть интересны не только любителям чтения.

Участники «Reebok. Стань человеком» — о фитнес-фестивале и командном духе

«На самом деле мы просто любители. Даже не знаю, что было самым сложным в забеге.. Наверное, наши девочки (смеется, — прим. Enter). Некоторых пришлось силой тащить во время испытаний. У них физическая подготовка оказалась гораздо слабее, чем у парней. Лично для меня самым тяжелым упражнением были приседы с весом, а все остальное, по сути, просто»

Пока часть редакции Enter бегала на скорость и поднимала тяжести на забеге от Reebok, вторая — общалась с его участниками. Выяснили, кому особенно тяжело дались спортивные подвиги, кто и как готовился к забегу и на каких еще соревнованиях каждый может испытать свои волю и выдержку.

Зрители «Рудника» — о Свияжске и будущем документалистики

«Изначально у меня было амбивалентное отношение к фестивалю — думал, документальное кино очень скучное. Приехав сюда я, конечно, изменил свое мнение. Но тут, как и на всех подобных мероприятиях, собралось много снобов — местных и импортных, на которых довольно смешно смотреть»

Зрители фестиваля документального кино, который традиционно проходил в Свияжске, рассказали, чем хороша и чем плоха российская документалистика, откуда в людях появляется агрессия и какие картины заслуживают большего внимания.

Шесть монологов горожан о новом иммерсивном спектакле «Анна Каренина»

«Разумеется, ужаснулся от грохота приближающегося поезда. Подумал, что все как в “Прибытии поезда” братьев Люмьер — я буду в ужасе, когда мне снимут повязку, но все обошлось. Звук затих, нам разрешили открыть глаза, я увидел роскошную, царственную Анну Каренину»

Перед тем, как билеты на иммерсивное шоу «Анна Каренина» стали доступными для всех, тизер постановки показали узкому кругу зрителей. Собрали первые впечатления от шоу, подобного которому в Казани еще не было, и узнали, как повязка на глазах влияет на восприятие и какие фильмы гостям спектакля напомнило происходящее.

Посетители «Коробки» — о впечатлениях от турнира и лучших мероприятиях лета

«Мне показалось интересным, что здесь играют ребята из “Смены” и Enter. Просто я думал, что такие люди могут только просиживать свои зады в офисах, но нет — спортивные красавчики делают что могут. Хотя на данный момент счет 9:0 не в пользу “Смены”. Но ведь главное участие, наверное»

Это лето запомнится не только фестивалями в городских парках, но и турниром по мини-футболу «Коробка», который организовала наша редакция. Непредвзято расспросили его посетителей о том, как на поле смотрятся представители креативного сообщества Казани, у кого больше болельщиков и почему сменить модные кроссовки на спортивные бутсы иногда хочется каждому.

Гости «Книжного Weekend» о научпопе и любимых издательствах

«Книги — это твой личный кинотеатр. Только вот в случае с литературой тебе не обязательно одеваться и куда-то идти. Можно просто сидеть дома в своем любимом кресле в растянутых штанах и читать. И образы в голове сами создадут самый лучший фильм»

Почему читать бумажную версию издания приятнее, какие новинки издательств достойны внимания и о чем говорят люди в автобусах — об этом и не только Enter рассказали гости книжного фестиваля, который прошел в «Меге».

Гости Зимнего книжного — о юбилее «Смены» и книжных новинках

«Раньше все было в офлайне: надо прочесть биографию писателя — вся информация в статье. Сейчас можно узнать что угодно и каким угодно образом: и фильм документальный посмотреть, и видеолекции, и найти тематическое сообщество в интернете. В этом есть свой минус: из-за фрагментированности знаний формируется клиповое мышление»

В 2018-м «Смене» исполнилось пять лет, также юбилейным год стал и для Зимнего книжного фестиваля: в ЦСК за последними новинками пришли любители независимых издательств из разных городов. Они поделились с Enter мнением о востребованности литературы, оформлении изданий и приложениями, которые помогут читать в любом месте и в любое время.

Фото: Анастасия Шаронова, Оля Нестерова, Юлия Калинина, Антон Малышев, Кирилл Михайлов

В уходящем году появились новые тенденции, связанные с экологией, осознанным потреблением, отношением к себе, своему здоровью и окружающим. Осталось только разобраться, каким из них следовать. Собрали 12 текстов, которые помогут наладить сон, улучшить самочувствие, научат разбираться в кофе.

Что нужно знать о сне и его отсутствии в восьми тезисах

«Даже попытки спать по четыре-пять часов в день — это довольно эффективный и быстрый путь к мучительной смерти. Поспать днем и бодрствовать ночью — это плохо, но хуже всего, когда делаешь это то ночью, то днем без всякого графика. А вот кратковременный дневной сон, конечно, полезен»

То, что нарушение сна — плохо, знают все, но почему и к чему это может привести и как наладить свой режим, объяснила нейрофизиолог и сомнолог Виктория Лаврова. Например, в тексте разобрана природа сновидений и есть ответы на вопрос, который волнует многих: «Что происходит с организмом, если долго не спать?»

Маски и ингаляция картошкой: 15 глупых вопросов врачу о простуде

«Несколько лет назад в ЖЖ практически в прямом эфире можно было наблюдать, как умирал ребенок от воспаления легких. Родители писали у себя в блоге, как меняется его состояние, другие пользователи чуть ли не в голос им кричали — срочно к врачу, у вас признаки нарастающей дыхательной недостаточности, но родители слушали популярную в определенной среде гомеопатку»

Из-за постоянно ускоряющегося ритма жизни многие предпочитают переносить простуду на ногах и вовсе не торопятся в аптеку. Почему так делать не стоит, чем опасна гомеопатия и как лечиться правильно, у терапевта высшей категории и научного журналиста Алексея Водовозова спросила редактор Enter Анастасия Тонконог.

«ЗОЖ — звучит пошло»: Истории горожан, которые не пьют алкоголь

«Мои знакомые не прочь пошутить на эту тему — заветное желание моих друзей — увидеть Настю в состоянии алкогольного опьянения. Бывали, конечно, и провокации, но я отношусь ко всему спокойно и просто перевожу в шутку»

Кажется, отказ от алкоголя в последнее время вызывает все меньше вопросов и шуток, однако большинство все еще не может представить веселую вечеринку без шотов и лонгов. Четыре горожанина, которые не употребляют спиртное, рассказали Enter, как веселиться без коктейлей, что об их решении думают окружающие и способно ли общество прийти к абсолютной трезвости.

Врач-сексолог — о порно с сантехниками, гомофобии и секс-отелях

«Что интересно, история с флешмобами #metoo и #янебоюсьсказать получила очень много поддержки и понимания в Европе, но при этом я видела массу обвинительных комментариев у нас. Похоже, что мы до сих пор склонны одобрять и поддерживать тех, кто сильнее и обладает большей властью, и обвинять более слабых»

Узнали у психотерапевта, врача-сексолога Амины Назаралиевой, почему люди стали реже заниматься сексом, что можно считать сексуальным харассментом и как разговаривать с детьми обо всем, что связано с этой темой.

5 научно-популярных книг о силе воли и власти привычек

«Автор часто вознаграждал себя печеньем за самые небольшие заслуги и набрал вес, а когда начал изучать привычку, выяснил, что проще всего будет переключиться на другую. Таким образом Чарлз Дахигг объяснил, как образуются постоянные привычки и что именно заставляет людей поступать так, а не иначе»

После прочтения этих книг вы поймете, как контролировать свои вредные привычки, заменить их на полезные, откуда у нас появляются зависимости и как корпорации используя психологические трюки, заставляя покупателей тратить больше денег.

Самозанятые: Как будет работать новый налог в России

«Мотивировать платить налог, наверное, можно методом кнута и пряника: с одной стороны, блокировать карты, с другой — предоставлять какие-нибудь льготы. Но в России, по всей вероятности, нормально будет работать только “кнут”»

Принцип работы налога, который успел породить кучу мемов и наделать немало шума в соцсетях, до конца понятен не всем. Enter разобрался, чего стоит ожидать самозанятым (тем же самым фрилансерам, например) от нововведения, как зарегистрироваться в системе, сколько платить и что будет, если отказаться от выплат в пользу государства.

Пять монологов горожан о ремонте своими силами

«Ремонт нужно пережить каждому — в процессе снова чувствуешь себя ребенком. Рабочие говорят: “Надо купить то-то и то-то”, — ты им такой: “Окей”. А потом еще несколько минут пытаешься понять, что это вообще такое, гуглишь. Вообще, это был не ремонт, а полтора месяца бесконечного квеста»

Казанцы, которые решились взяться за ремонт самостоятельно, поделились с Enter своими историями: почему в Казани не найти золотой унитаз, где купить стильные предметы интерьера недорого и как без помощи дизайнеров превратить квартиру в место, которым будут восхищаться все гости.

Хочу выучить татарский! Что делать?

«Легкий способ выучить язык Тукая — смотреть фильмы и сериалы на татарском. Чтобы услышать как Терминатор завоевывает мир, угрожая человечеству “Мин килермен” (то самое знаменитое I’ll be back или “Я вернусь”), можно по вечерам включать ТНВ. Если голливудские герои, говорящие на татарском, не вдохновляют — в интернете вполне реально найти сайты с татароязычными фильмами, сериалами и программами, в том числе и с русскими субтитрами»

Споры вокруг обязательного изучения татарского в школах не утихали весь год: теперь второй государственный язык Татарстана окончательно превратился в факультативный. Для тех, кому все же хочется подтянуть знания по татарскому, составили подборку из самых разных способов выучить язык, не прибегая к скучным школьным методикам.

5 книг о том, как общаться с невыносимыми людьми

«Один из простейших приемов, позволяющих достичь нужного эффекта, заключается в том, чтобы завести разговор, связанный с идеей восприимчивости к новому. За несколько минут до того, как представить сообщение или сделать запрос, вы невзначай описываете историю человека, который недавно попробовал что-то новое и ему понравилось. Может сработать даже самое элементарное: Помнишь, ты советовал мне послушать группу Mumford & Sons? Сначала я был не в восторге, но потом вслушался и понял, что она мне по душе»

В современном мире умение ладить с людьми и дар убеждения — одни из важнейших навыков для продвижения по карьерной лестнице и популярности среди окружающих. Кому-то это дано от природы, но многим неплохо бы поработать над собой. О том, как найти общий язык с конфликтными коллегами, убедить кого угодно в чем угодно и выйти победителем из словесного поединка — читайте в нашей книжной подборке.

Красное и белое: Как выбрать вино в ресторане и не ошибиться

«Неподалеку от Еревана в 1980-х в пещере Арени нашли большой каменный помост с выдолбленным желобом. На нем обнаружили раздробленные косточки винограда, а под — амфору, где предположительно было вино. Возраст пещеры — более 2 000 лет до нашей эры. Получается, 4 000 лет назад армяне уже делали этот напиток»

Если при выборе вина в ресторане вы впадаете в ступор и неуверенно водите пальцем по карте бара, этот материал Enter исправит ситуацию. Он подскажет, чем отличаются вина, какие из них подойдут к рыбе, мясу и десертам и как из поклонника напитка превратиться в сомелье-любителя.

Как начать разбираться в альтернативном кофе

«Альтернатива помогает максимально раскрыть вкус зерна и в напитке содержится большее количество кофеина. Первый тип такого заваривания — кемекс. Его изобрел немецкий химик Петр Шлюмб в 1941 году. Он взял колбу и воронку из стекла и соединил их ободком из дерева и кожи»