Автор: Редакция Enter

Вчера мы опубликовали пример того, как совсем скоро станет выглядеть внутри Спасская башня. Впервые ее превратят в общественное пространство и откроют для горожан и туристов.

Редакция Enter изучила разные источники и пообщалась с пресс-службой Музея-заповедника «Казанский Кремль», чтобы узнать о прошлом, настоящем и ближайшем будущем башни. Рассказываем, что она пережила и какие изменения ждут здание.

История Спасской башни

Спасская башня — это главный проход в Казанский Кремль и лучше всего сохранившееся здание комплекса. Ее построили под руководством зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя по приказу Ивана Грозного в XVI веке и назвали по подобию существующей в границах крепости церкви Нерукотворного Образа Спасителя.

Изначально башня представляла собой белокаменное прямоугольное двухъярусное строение из белого тесаного камня-известняка. Проезд через нее был Т-образным с проходами в стороны северного, западного и восточного фасадов. После закладки еще одной арки проезд стал Г-образным, что увеличило обороноспособность крепости: в проезде трудно было развернуть войско, ворваться в крепость сходу, к тому же при штурме враг оказывался повернутым к обитателям крепости правым боком, не защищенным щитом. Проход закрывался на ночь обитыми железом дубовыми воротами, ключи от которых находились у казанского воеводы, и опускающейся решеткой.

После Грозного башня и примыкающая к ней церковь много раз горели. В 1694 году рабочие надстроили над башней два восьмигранных кирпичных яруса и переместили в нее колокол, удары которого сообщали жителям о пожарах. Часы со звоном на башне появились уже в XVIII веке: сначала стрелки были неподвижными, а циферблат вращался вокруг них, но к 1780 году все пришло к привычному виду.

В 1815 году башню в очередной раз восстановили, а после визита Николая I храм рядом расширили настолько, что он стал примыкать к башне. Спустя почти 100 лет в церкви построили новую шатровую часовню. Октябрьскую революцию она не пережила, но храм с внутренней стороны крепости сохранился в образе XVI века.

В советское время в саму Спасскую башню ни жители, ни туристы не попадали, а в пристрое располагались административные помещения, в частности, Министерство иностранных дел. Последние попытки провести реставрацию предпринимали в 2017 году, но когда исследователи начали процесс, то обнаружили исторические источники, из-за которых приняли решение провести проектно-изыскательные работы и только потом вернуться к реставрации.

Спасская башня как общественное пространство

В 2021 году утвердили концепцию развития территории Казанского Кремля, и Спасскую башню решили открыть для горожан и туристов. Прошлой весной в ней начали проводить противоаварийные работы, и поэтому скрыли за строительным лесами. В первую очередь было важно укрепить фундамент, стены и заменить кровлю. Параллельно реставрировали звезду на макушке башни — старую из латуни сняли и заменили на нержавеющую с покрытием цвета старого золота.

Проектом приспособления Спасской башни под современное использование занимается ГУП «Татинвестгражданпроект». В интернете опубликованы форэскизы — то есть, условно, наброски идей, каким должно стать здание и его интерьеры после обновления. Процесс приспособления курируют сотрудники Музея-заповедника «Казанский Кремль»: при подготовке научной концепции они привлекали специалистов Института археологии Академии наук РТ, а теперь готовятся к конкурсу на разработку художественного проекта и реставрацию предметов. Поэтому точного представления, какой станет башня визуально, пока нет.

Примеры приспособления

В мире есть несколько примеров приспособления фортификационных сооружений. Один из ярких — Галатская башня в Стамбуле. Ее история началась в 507 году. Тогда был построен деревянный прообраз, а каменным здание стало в средние века. В XV веке Византийскую крепость заняли и перестроили османы, из башни сначала сделали маяк, а позже разместили обсерваторию. Еще ее превращали в пожарную каланчу и отдавали часть здания под тюремные камеры. Как и в случае со Спасской, Галатскую башню основательно отреставрировали в середине прошлого века, а в 2020 году обустроили туристический комплекс. На первом этаже теперь находятся сувенирный магазин и кассы, со второго по седьмой заняли экспозиции об истории здания с использованием мультимедийных технологий, а на верхнем этаже открыли ресторан и смотровую площадку.

Если говорить про российский опыт, то можно вспомнить Варлаамовскую башню в Пскове. Она является частью сложного комплекса Псковской крепости XVI века. Со временем в связи с расширением границ государства Псков перестал быть оборонительным форпостом и крепость стала разрушаться. В 1928 году часть стены башни обрушилась, к тому же здание сильно пострадало в ходе Великой Отечественной войны. Воссоздать его решили только недавно: в 2017–2020 годах провели ремонтно-реставрационные работы с докомпоновкой с использованием планарного остекления. Теперь внутри можно увидеть остатки первой (Варлаамской) башни и рассмотреть ярусы.

Новый музей и возвращение «Малинового звона»

В ходе приспособления все конструкции Спасской башни и пристроя сохранят. По плану, после завершения работ посетители смогут увидеть часть герсы и воздушного канала. Герсой называется опускная решетка для крепостных ворот — как рассказала начальник отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект» Гюзель Исхакова в интервью порталу Мэрии Казани, щель для нее обнаружили несколько лет назад. В проеме решетка перемещалась с помощью механизма из бревна и рычага. Со слов главного архитектора Музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэма Забирова, которые приводит «Бизнес-Online», механизм реконструируют, но герсу сделают бутафорской, а ее нижняя часть будет просматриваться с улицы. Еще посетителям башни покажут зондажи с аутентичной белокаменной кладкой.

После обновления в Спасской башне на первом этаже будут кассовая зона и гардероб, на втором — административная зона, а на третьем — музейное пространство. Музей посвятят фортификации Казанского Кремля, его стенам и башням. Постоянная экспозиция расскажет, какой была крепость во времена Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и на других этапах истории. Остальные разделы посвятят собственно башне, церкви Николы Ратного и фортификационным сооружениями, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и во все музеи Казанского Кремля, вход сюда будет открыт круглый год, по билетам. Само пространство башни будут открывать для посетителей только в летний сезон.

Верхние ярусы для посетителей заблокируют. Туда сможет пройти только персонал, который обслуживает часы. Выхода на звонницу, то есть верхний шатер, тоже не будет, но со стороны горожане и туристы смогут увидеть «Малиновый звон».

Установку с таким названием разработали в СКБ «Прометей» во главе с Булатом Галеевым. На сайте КАИ, при котором было открыто бюро, говорится, что эффект «Малинового звона» предварительно опробовали в 1966 году с помощью автотрансформатора, а 7 ноября 1967 года впервые включили стационарную установку.

В основе названия лежит русская метафора. Инженеры воспроизвели ее буквально: яркость источников малинового света, высвечивающих последний ярус башни во время колокольного звона изнутри и снаружи, изменялась пропорционально громкости звука. Этот проект был первой работой бюро под открытым небом и первой попыткой связать светозвуковые эффекты с архитектурой как «застывшей музыкой». Пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль» подтвердила, что в техническое задание на проектирование действительно включили установку. Воссоздавать ее будут с опорой на современные технологии, пользуясь консультацией сотрудников «Прометея».

Сейчас сотрудники Казанского Кремля наблюдают за текущим состоянием башни. Определенный этап работ завершится к осени 2023 года, более точных дат еще нет.

Текст: Анастасия Тонконог, Инзиля Шакирова

Рендеры: представлены пресс-службой Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Каждый житель Казани слышал про квартала и сковородку, но необычных названий улиц и районов в городе намного больше. Редакция Enter изучила исторические карты, пролистала книги и справочники, чтобы собрать топонимы, о которых вы, возможно, никогда не слышали. Предлагаем пройти тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знаете народные названия казанских районов.

Текст: Анастасия Тонконог, Инзиля Шакирова

Изображения: Sasha Spi

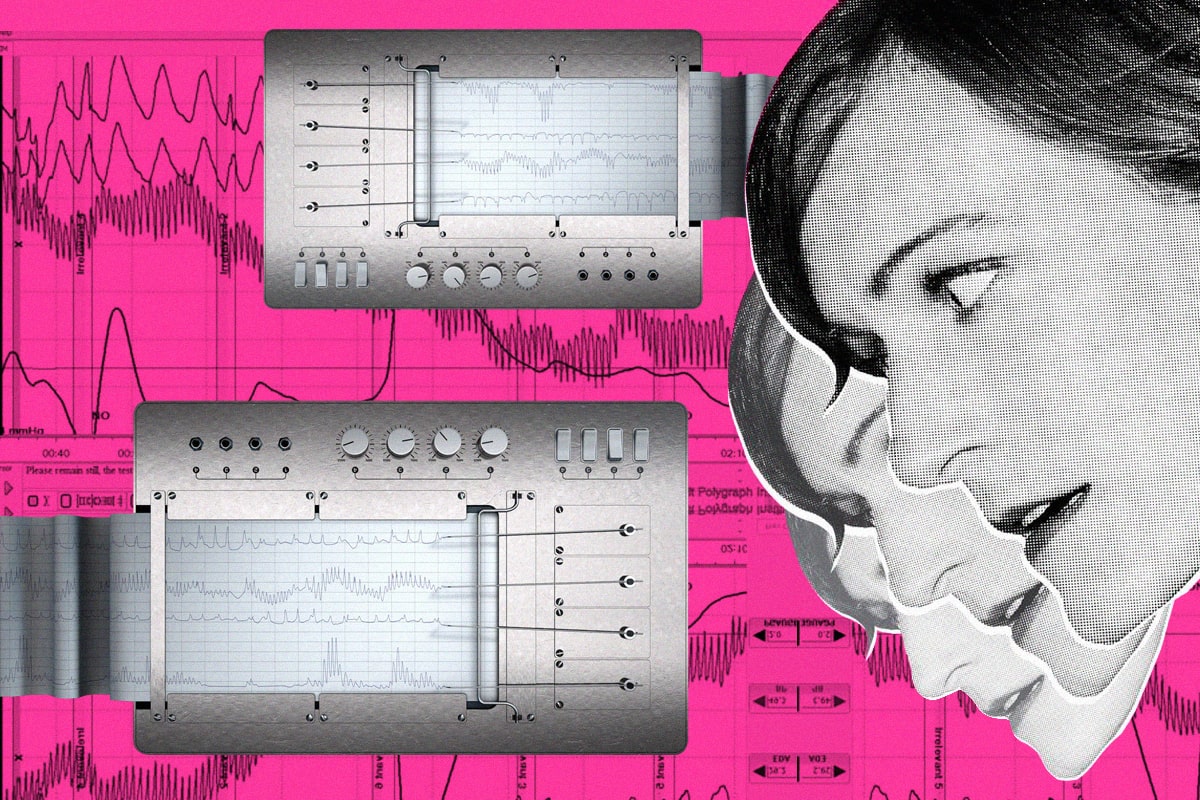

В издательстве Individuum вышла книга австралийского журналиста Гэри Нанна «Битвы с экстрасенсами». В ней автор рассказывает о том, как пытался разобраться в индустрии магов, гадалок, провидцев и тарологов — а заодно выяснить, почему люди готовы отдавать огромные деньги взамен на их услуги и оправдывают ли себя эти траты.

С разрешения издательства Enter публикует отрывок о том, как известный иллюзионист Гарри Гудини разоблачал магов после своей смерти. Полную версию книги можно приобрести на сайте.

… С 1980 года австралийские скептики предлагают денежный приз любому, кто продемонстрирует паранормальные или экстрасенсорные способности, неизвестные науке.

Чтобы претендовать на приз, кандидаты должны «ясно и последовательно» изложить ответы на следующие вопросы:

Какова ваша заявленная способность?

При каких условиях вы можете продемонстрировать ее?Какой процент успеха вы ожидаете?

Эти вопросы сопровождаются примечанием, что скептики «помогут вам разработать эксперимент, который вы легко пройдете, если обладаете заявленной способностью».

До сего дня деньги остались невостребованными.

Экспериментальные проверки экстрасенсов случаются редко, но Ричард заверил меня, что, когда все-таки случаются, он «обеспечивает им самое справедливое испытание, какое только можно представить». Его цель не в том, чтобы поймать их с поличным, а в том, чтобы увидеть доказательства.

— Я хочу, чтобы они беспрепятственно продемонстрировали свои способности, — говорит он. — Может, экстрасенсы и существуют. Просто я их никогда не видел. Бремя доказательства лежит на них.

Идея призового чека возникла у самого известного в мире скептика, Джеймса Рэнди (1928–2020), прославившегося разоблачением магов, экстрасенсов и в целом заявлений о паранормальных явлениях, которые он считал лженаукой. Он настоящий герой движения скептиков. Их редко можно чем-то растрогать, но Джеймса Рэнди они обожают. Для них он своего рода пророк разума. Нельзя и десяти минут проговорить со скептиком, чтобы не всплыло имя Джеймса Рэнди.

Он начинал иллюзионистом под сценическим псевдонимом Удивительный Рэнди, а к 60 годам бросил свои занятия и решил посвятить остаток жизни расследованию паранормальных явлений и заявлений о сверхъестественных способностях. Он основал Образовательный фонд Джеймса Рэнди, который просвещает широкую публику и СМИ об опасности бездоказательных заявлений и поддерживает исследования, проверяющие паранормальные феномены с помощью научных экспериментов.

Под его же эгидой проводился знаменитый «Конкурс паранормальных явлений на миллион долларов» (One Million Dollar Paranormal Challenge). Со временем призовой фонд вырос: в 1964 году он составлял 1000 долларов, в 1982 году — уже 10 000. Чек на соответствующую сумму Рэнди везде носил с собой, он был выписан на предъявителя и «мог достаться любому человеку или группе людей, которые способны продемонстрировать любую паранормальную способность под наблюдением в правильных условиях». Чек так и не обналичили.

— Я не потратил ни цента из этих денег — более надежного способа сохранить их нельзя было и придумать, хотя многие пытались заполучить приз. На данный момент более 600 кандидатов захотели пройти тест, но только 55 соответствовали критериям допуска, — однажды сказал Рэнди.

Объявив конкурс, Рэнди продолжил традицию, начало которой положил еще 1920-х годах иллюзионист и фокусник Гарри Гудини. Часть своей карьеры он посвятил разоблачению медиумов, мистификаций и обманов с помощью трюков и фокусов. Некоторые из этих мистификаций вводили в заблуждение даже ученых.

Гудини был членом комитета журнала Scientific American и использовал славу, чтобы распространить информацию о денежном призе, который издание предлагало любому медиуму, способному доказать свои паранормальные способности. Но приз и ныне там.

В своей охоте на шарлатанов он был довольно жесток и коварен. Гудини приходил на сеансы инкогнито в сопровождении репортера и полицейского. Из-за этих разоблачений он даже поругался со своим другом, сэром Артуром Конан Дойлом, который твердо верил в сверхъестественное. Их ссора была очень драма- тичной. Конан Дойл, врач и создатель Шерлока Холмса, пришел к выводу, что сам Гудини — мощный и опасный медиум, притворяющийся скептиком, чтобы дискредитировать и вывести из игры конкурентов.

Жизнь Гудини была насыщенной: он выполнял трюки с побегами и освобождениями из оков, был одним из пионеров авиации и даже попытался сделать карьеру актера. Со своей женой Бесс он заключил довольно любопытный договор на случай его смерти, и она этот договор выполнила. Суть заключалась в том, что, если Гудини после смерти найдет способ связаться с Бесс (или, наоборот, если она умрет первой), он передаст ей тайное зашифрованное послание на основе их любимой песни. Всего два слова: «Поверь, Розабель». И если она получит такое послание, это будет означать, что жизнь после смерти существует. А если не получит — значит, ее нет. Бесс Гудини выгравировала эти слова на внутренней стороне своего обручального кольца, чтобы никто кроме нее их не узнал. Вот уж действительно проверка для медиумов.

Судя по всему, Гудини стал одержим связью с потусторонним миром, так и не оправившись после смерти любимой матери. Он беспрестанно обращался к медиумам в попытках выйти с ней на связь, и чем дальше, тем больше его раздражали шарлатаны, притворявшиеся, что вступили с ней в контакт. До боли напоминает поведение Тарен после смерти нашего отца.

Гудини умер, по жутковатому совпадению, на Хеллоуин 1926 года, через несколько дней после того, как его на спор ударили кулаком в живот в гримерке. В тот год, а также в течение десяти следующих лет Бесс проводила на Хеллоуин спиритический сеанс, ожидая получить зашифрованное послание от своего покойного мужа, прославленного разоблачителя медиумов.

На первых трех сеансах после его смерти ничего не произошло, словно в подтверждение того, что покойный не зря сомневался в медиумах. Экстрасенсы со всего света — от Италии до Америки — узнали о существовании тайного послания и заявляли, что получили его. Но его знала только Бесс — и внутренняя сторона ее обручального кольца. Она легко разоблачала их блеф. Этот код был не под силу даже «Энигме». Но на Хеллоуин 1929 года, в третью годовщину смерти Гарри, на сеансе произошло кое-что необычное.

Известный медиум по имени Артур Форд сказал, что кто-то из потустороннего мира просит Бесс снять обручальное кольцо. Бесс была обескуражена. Прежде чем она успела выполнить просьбу, медиум спросил ее:

— Что значит для вас слово «Розабель»?

Бесс была ошеломлена. Ее начало трясти от шока и волнения. Ее муж, непреклонный разоблачитель медиумов, кажется, передал ей тайное послание из мира мертвых — через медиума!

Сняв кольцо, Бесс начала напевать слабым, дрожащим от волнения голосом:

Rosabelle sweet Rosabelle

I love you more than I can tell

Over me your cast a spell

I love you, my Rosabelle.

Медиум, якобы передавая слова Гудини, произнес:

— Спасибо, дорогая. В первый раз ты пела эту песню на нашем первом совместном шоу, много лет назад.

Бесс, охваченная смятением, только кивнула.

На самом деле полный текст зашифрованного послания гласил: «Розабель — ответь — скажи — молись — ответь — смотри — скажи — ответь — ответь — скажи», и, согласно придуманному ими сложному шифру, каждое слово или пара слов обозначали одну из букв, которые складывались в слово «поверь».

Бесс опубликовала официальное заявление, гласившее, что она верит, что с ней связывался сам Гудини.

А потом разверзлись врата ада.

Иллюзионисты-скептики — друзья Гарри — поспешили «на помощь» Бесс, чтобы «защитить» ее от этого мошенника. Вокруг Артура Форда разгорелся скандал, его обвиняли в мошенничестве. В СМИ поднялась шумиха, газеты пестрели заголовками вроде: «Разоблачитель медиумов возвращается с того света!»

Высказывались предположения, что якобы Гудини сообщил секретный код кому-то помимо жены, но Бесс настаивала, что его никто не мог знать.

Некоторые предположения (порожденные главным образом сообществом скептиков, друзей Гудини), должно быть, убедили Бесс, что в ходе сеанса Форд применил технику, которая сейчас называется «горячим чтением». Она отказалась от своего заявления и объявила, что ее обманули и что все это оказалось мошенничеством.

Но надежду, видимо, не оставила.

Она продолжала проводить ежегодные сеансы на Хеллоуин еще семь лет. Возможно, ей больше хотелось доказать, что жизни после смерти не существует, чем действительно связаться с покойным. Однако поскольку тайный код был взломан и не осталось никаких способов убедиться в реальности послания, рассказать об этих сеансах практически нечего. Как бы там ни было, Бесс не бросала их вплоть до десятой годовщины смерти Гарри.

После десятого и последнего сеанса Бесс задула свечу, которая горела в честь ее покойного мужа в течение десяти лет, со словами: «Спокойной ночи, Гарри». И никогда больше к этому не возвращалась.

Она сказала, что «ждать мужчину десять лет — достаточно». Незадолго до собственной смерти Бесс сказала (и мне кажется, лучших последних слов не придумаешь): «Когда я уйду, я не стану пытаться вернуться».

Однако эти слова оказались не последними. В своей книге «Тайна шифра Гудини» («The Houdini Code Mystery») Уильям Раушер приводит слова людей, которые считают, что Бесс и медиум Артур Форд «состояли в сговоре» и вся эта история представляла собой «блестящий взаимовыгодный розыгрыш», который принес обоим участникам славу и влияние. Если так, то это акт мошенничества — именно то, против чего муж Бесс неустанно боролся при жизни.

Возможно, Бесс неспроста решилась на эту затею, тем более что она была знакома со всеми нужными приемами. Причина заключалась в том, что она хотела продлить славу Гудини: почти на всем продолжении их брака она оставалась его ассистенткой, его имя служило ей источником столь необходимого дохода после его смерти, и есть свидетельства, что она обсуждала с менеджером Гудини, как зарабатывать на его имени после его смерти.

А что касается ее познаний, то поговаривают, что, целуя мужа на прощание во время представлений, Бесс передавала Гудини спрятанный у нее во рту ключ, и благодаря этому он выполнял свои знаменитые трюки с побегами и освобождениями. Это было якобы опровергнуто тем фактом, что вышеупомянутый ключ имеет 6 дюймов в длину, но могу вас, кхм, заверить: уместить во рту объект длиной 15 сантиметров и при этом мило улыбаться вполне возможно.

Иллюстрации: marinaradio

В V–A–C Press весной 2022 вышла книга Саймона Рейнольдса «Вспышка энергии». В ней британский музыкальный критик проходится по истории танцевальной музыки — от чикагского хауса и детройтского техно до грайма и электро. Уникальность его исследования в том, что факты из музыкального мира тесно сплетаются с социальным и политическим контекстом эпохи.

С помощью отрывка из книги редакция Enter предлагает перенестись в самый конец XX века. Читайте, как диджеи зарабатывали огромные деньги, как им в этом помогали ремиксы и при чем здесь «версус».

Находясь в центре внимания рейв-культуры, диджеи-идолы постепенно превращались в маркетинговый инструмент танцевальной индустрии. Феномен диджейских CD-миксов уходит корнями в обмен микстейпами. Микстейпы продавали на уличных рынках, в специализированных музыкальных магазинах и доставляли по почте. Легальный статус этих записей был весьма сомнительным, поскольку продюсеры треков, сведенных диджеем, не получали за них ни пенни. Больше всего микстейпы котировались в среде танцевального хардкора, где авторитет артиста заметно ниже, чем у диджея. Например, популярность микстейпов на заре джангла объяснялась тем, что в миксе было много дабплейтов. Эти треки были доступны лишь ограниченному кругу диджеев, в свободную продажу они поступали лишь спустя месяцы. Ты покупал микстейп, зная, что он записан в конкретном жанре определенным диджеем, а на пленке точно окажутся лучшие треки этого направления. CD-миксы позаимствовали и легализовали эту идею: продюсеры треков и звукозаписывающие компании теперь получали отчисления за каждую минуту трека в длинном непрерывном миксе. Тем не менее большинство таких CD сводятся не вживую на проигрывателях, а на студийных компьютерах, с помощью которых можно добиться идеальной чистоты, но и неизбежно большей, по сравнению с живым диджейским миксом, стерильности.

Важным источником диджейских доходов наравне с CD-миксами выступают ремиксы. В дорейвовые 1980-е под ремиксом понимали расширенную и чуть более танцевальную версию поп-песни. Для создания ремикса нанимали известного диджея, который профессионально адаптировал песню к требованиям танцпола, поскольку записи, изначально сведенные для радиоэфира или домашних акустических систем, жестковато звучат на фоне треков, предназначенных для клубного оборудования. В 1990-е значение ремиксов невероятно возросло. Отчасти это было следствием бизнес-стратегии максимального захвата рынка: вместо одного ремикса на обратной стороне пластинки танцевальные треки сопровождались рядом новых интерпретаций, каждая из которых предназначалась для определенной танцевальной сцены. Такие ремиксы, записанные значимыми диджеями и продюсерами, все меньше походили на оригинал по темпу, ритму и аранжировке; часто от оригинального трека оставался лишь основной рифф или вокальный хук. Постепенно ремиксинг стал самостоятельным творчеством, исходный трек теперь служил не более чем поводом, своего рода трамплином для создания практически нового музыкального произведения с едва заметным призрачным следом, крошечным осколком оригинала. При найме автора ремикса снабжают лишь несколькими файлами — основным хуком, риффами и сэмплами,— а не целым треком, ведь предполагается, что он создаст абсолютно новое звучание. По сути, речь уже идет не о ре-миксе, а о ре-записи произведения.

В сфере более экспериментальной танцевальной электроники принято делать ремиксы с едва ли не высокомерным пренебрежением к исходному материалу. Однако это происходит с согласия клиентов, которые радуются, что оригинальный продукт изменился до неузнаваемости. Псевдосоперничество между авторами оригинала и автором ремикса воплощено в модном словечке танцевальной сцены 1990-х — versus. Один из первых примеров был записан в 1990 году: манчестерская техно-группа 808 State превратила трек трубача-авангардиста Джона Хассела Voiceprint в хаус с латиноамериканскими оттенками; авторство приписывалось Джону Хасселлу vs 808 State. Этот термин периодически всплывал в течение нескольких лет, но по-настоящему вошел в моду в 1995 году с выходом альбомов No Protection (Massive Attack vs Mad Professor) и The Auteurs vs μ-Ziq. Первый из них — это даб-версия альбома Protection (Massive Attack) британского регги-продюсера Mad Professor, которую многие фанаты и критики оценили выше оригинального альбома. В томном трип-хопе Massive Attack заметно сильное влияние регги и культуры саундсистем, поэтому в том, что группа пригласила своего героя для создания новой версии альбома, нет ничего неожиданного. Но вот гуру арт-техно Майк Парадинас из μ-Ziq и классический композитор-песенник Люк Хайнс из The Auteurs обитают на противоположных концах эстетической вселенной, и Парадинас не постеснялся выразить презрение к оригинальному материалу. В результате изящно проработанные тексты Хайнса оказались безжалостно исковерканы. После этого подобные записи хлынули сплошным потоком, но степень разрушения оригинала каждый раз была разной. В некоторых случаях — Трики vs Gravediggaz, Дэвид Холмс vs Alter Ego — это, скорее, не ремиксы, а музыкальные коллаборации или даже сплит-альбомы (Freaky Chakra vs Single Cell Orchestra).

Идея «версусов» уходит корнями в распространенную в регги-культуре традицию музыкальных состязаний — мероприятий, во время которых саундсистемы старались привлечь на свой танцпол или часть танцпола бóльшую часть публики. «В первые дни регги-движения вечеринку могли анонсировать как Kilimanjaro vs Jah Love Music»,— говорит историк регги Стив Бэрроу. Мода на «версус» в 1990-е согласуется с широко распространенным убеждением, что отцами-основателями современной «ремиксологии» были пионеры даба Кинг Табби, Джо Гиббс и Ли Перри. Бэрроу утверждает, что Табби и Эррол Томпсон (звукорежиссер Джо Гиббса) первыми начали делать ремиксы. «Поначалу дабовые версии назывались просто “инструментальными”, потом их начали называть “версиями”. По мере добавления новых эффектов (эха, громких хлопков и т.д.) даб стал постепенно приближаться к современному пониманию ремикса. На Ямайке даб к 1982 году был уже полностью готовым жанром с четкой формулой». Именно в этот момент нью-йоркские продюсеры электро-фанка и диско стали использовать приемы даба в ремиксах и инструментальных би-сайдах.

Репертуар трюков даба — приглушение вокала и отдельных инструментов, обилие эха и реверберации, создающих иллюзорную пространственность, эффект фэйзера на микшере, другие звуковые эффекты — до сих пор преобладает в танцевальной музыке. Частично он попал и в арсенал построкеров — экспериментальных гитарных групп, отошедших от модели звукозаписи как документирования живого выступления и усвоивших эстетику хип-хопа и техно, где студия сама выступает в качестве инструмента. В ремикс-альбомах вроде Appeal to Human Greed (God) всегда кроется эстетика «версуса»: автором ремикса обычно выступает единомышленник из мира построка, который получает право на расчленение и искажение трека до такой степени, что между оригиналом и новой версией уже не остается никакой связи. Когда Кевин Мартин из группы God и проекта Techno Animal заказал арт-джанглистам Spring Heel Jack версию трека Heavy Water, он сказал, что «они могут вообще ничего не оставлять от оригинала, если захотят. Ребята были в шоке!»

Страсть построкеров к ремиксологии — не просто логичное следствие их интереса к клубной и пострейвовой музыке. «Люди перестали уважительно относиться к сердцу песни»,— считает Мартин. К песне относятся не как к единому целому, утверждает он, а как к набору ресурсов, который можно бесконечно адаптировать и переставлять местами. Представление о музыке как о процессе, а не как об объекте, отражено в двух самых удачных проектах Мартина. В серии сборников Macro Dub Infection можно проследить распространение «субкультурного вируса» даба по всей музыкальной культуре 1990-х: заражению подверглись все жанры от хип-хопа и хауса до джангла и построка. Techno Animal vs Reality — своего рода постгеографический виртуальный джем-сейшен. Пять приглашенных артистов (Портер Рикс, Алек Эмпайр, Wordsound, Ui и Tortoise) предоставили «минимальный материал» Techno Animal, а Мартин и его партнер Джастин Броадрик добавили ритм-дорожки. Полученный материал вернули музыкантам, которые и завершили создание произведений; кроме того, Techno Animal выпустили собственные версии каждого трека. По словам Мартина, суть проектов Macro Dub и Techno Animal «в том, что обработка и интерпретация в современной музыке важны настолько, что музыканты в этом процессе становятся чуть ли не вспомогательными инструментами».

***

Ремиксология вдохнула новую жизнь в альтернативный рок, но иногда кажется, что эта мода зашла слишком далеко. Может, неоконсерваторы правы? Может, пора вернуться к ремиксам, которые подчеркивают достоинства оригинала или выявляют его скрытый потенциал, вместо того чтобы полностью игнорировать исходники?

Кроме того, порой кажется, что ремиксология — это просто грандиозное надувательство. Примечательна история (возможно, вымышленная) про Ричарда Джеймса (Aphex Twin), крайне востребованного автора ремиксов, известного разрушительными ремейками, которые мало чем напоминают оригинал. Лейбл одной известной группы заказал Джеймсу ремикс, тот согласился, но вскоре совершенно о нем забыл. В назначенный день к нему пришел курьер, чтобы забрать DAT-кассету с ремиксом. Захваченный врасплох, Джеймс быстро взял себя в руки, поднялся на второй этаж, порылся в огромной коллекции демозаписей и незавершенных треков, наугад выбрал пленку и отдал ее курьеру. И группа, и рекорд-лейбл остались невероятно довольны его интерпретацией! Так или иначе, большинство ремиксов Джеймса можно считать абсолютно новыми произведениями. Масштаб бедствия пропорционален его мнению о достоинствах группы. Curve и Jesus Jones были уничтожены в пыль. Но к построкерам Seefeel он отнесся весьма нежно и почтительно: в великолепном ремиксе на Time to Find Me Джеймс сохранил бóльшую часть оригинального трека.

В таких жанрах, как трип-хоп, хаус и джангл, нередко выпускают сразу несколько почти неузнаваемых ремейков нескольких авторов (четыре, шесть, а то и больше!). В танцевальной музыке выходят целые ремикс-альбомы (Refried Food от DJ Food, Telegram Бьорк), на которых команда приглашенных продюсеров переделывает один альбом артиста. Группа The Shamen включила в CD с ремиксами на песню Move Any Mountain версию с отдельными элементами композиции, чтобы слушатели могли собрать собственный ремикс. Другой вариант — трибьют-альбом ремиксов, для которого вместо каверов (как в роке) эстетические преемники делают ремейки классического наследия знаменитых предков вроде Chris & Cosey, Yellow Magic Orchestra и Can (своим названием — Sacrilege («Святотатство») — альбом ремиксов на группу Can будто предвосхитил комментарии преданных фанатов). Растет популярность авторских сборников, куда входят все ремиксы известного продюсера, представленные как важная составляющая его творчества; пример — антология ремиксов Aphex Twin 2003 года с нахальным названием 26 Mixes for Cash.

Из всех танцевальных жанров 1990-х дальше всего ремиксомания зашла в джангле. В результате идея авторства здесь стала текучей и размытой. Нередко всю славу приписывают автору ремикса; как правило, ремикс настолько далек от оригинала, что это кажется разумным и справедливым. Так, авторство Renegade Snares (Omni Trio) часто приписывают Foul Play, поскольку они сделали ремикс и последовавший VIP-ре-ремикс. Продюсеры джангла привнесли в ремиксологию новые приемы, например создание VIP-ремиксов (по сути, это не более чем маркетинговый ход) и сиквелов, в которых авторы оригинала предлагают новое прочтение собственной работы. Так, вслед за классическим дарк-треком Terminator (Metalheads) Голди выпустил Terminator II на другом лейбле (Reinforced) и под другим псевдонимом (Rufige Kru).

Помимо авторства и атрибуции ремикс ставит под сомнение авторские права. Если в эпоху «версуса» ремикс почти равноценен новому треку, то почему все отчисления получает автор оригинала? В настоящее время авторские права по-прежнему, как правило, принадлежат автору оригинала, а создатель ремикса получает фиксированный гонорар (в андеграунде и эзотерических кругах практикуется безденежный обмен — артисты «обмениваются» ремиксами на работы друг друга). Но бывает и так, что авторы ремиксов получают процентные отчисления по контракту и иногда даже упоминаются в качестве авторов новой версии. «И вот еще что,— добавляет Кевин Мартин,— в этой музыке так много сэмплов, что можно утверждать, что ни артист, ни автор ремикса не являются “творцами” в традиционном смысле слова. Скорее, они оба служат своего рода “фильтрами” культурного потока». Образ фильтра соответствует предложенному Брайаном Ино пониманию современного артиста не как творца, а как куратора. Согласно Ино, в эпоху переизбытка информации и художественного перепроизводства «именно посредник, вероятно, становится новым рассказчиком». Такую роль и играют диджеи. Подобно архивариусу, просеивающему тексты прошлого, и законодателю вкусов, фильтрующему современный поток, диджей обладает навыками для представления чужой работы в эстетически связном контексте (диджей-сет) и ее совершенно новой интерпретации (ремикс).

Разрыв между ремиксом и диджей-сетом постепенно сокращается; переработка чужих треков в студии и комбинирование их в диджейской будке постепенно сливаются в единый континуум миксологии. Почти во всех микшерских пультах есть контроллер срезания частот и эквалайзер, с помощью которых диджей меняет уровни частот на записях, то есть создает ремикс в реальном времени. Контроллер срезания используют при переходе между треками, когда две записи наслаиваются друг на друга,— он позволяет целиком убрать частотный диапазон. Диджей может, к примеру, совместить басы первого трека с высокими и средними частотами второго, и итоговый микс можно, по сути, считать новым треком. Эквалайзер также позволяет добавить динамичности на любом отрезке микса и в любом месте записи, повысив или понизив уровень частот. Диджеи все чаще используют процессоры эффектов эха, фэйзера и реверберации, а также прибегают к драм-машинам, чтобы усложнить полиритм, и программируют мини-сэмплеры, чтобы обогатить микс простыми битами и риффами.

Производители проигрывателей непрерывно добавляют нове функции для диджеев, например кнопку, с помощью которой можно включить обратное вращение диска проигрывателя. «Просто так проигрывать запись задом наперед не слишком интересно,— говорит Ричи Хоутин.— Но с помощью эквалайзера и других эффектов, которые накладываются на обратное воспроизведение, можно исследовать новые территории». Помимо этого, можно еще и сводить записи на CD, чему диджеи долго противились из-за любви к винилу. Последние модели CD-проигрывателей имитируют бóльшую часть «живых» приемов, применяемых диджеями при работе с винилом, например скретч, и обладают рядом преимуществ вроде функции закольцовывания и возможности регулирования скорости трека на плюс-минус шестнадцать единиц без изменения питча благодаря чипу для растяжения и сжатия по времени. Еще одно их достоинство заключается в том, что они намного легче и позволяют играть больше треков, чем на виниле; кроме того, разумеется, запись демо на CD обходится гораздо дешевле изготовления дабплейта.

В связи с тем, что возможности диджея постоянно расширяются, а культ абсолютного преображения трека в ремиксе пока не ослабевает, представление о танцевальном треке как завершенном произведении ушло в прошлое. Помимо того, что момент полного завершения трека теперь откладывается, сам процесс творения как бы перемещается между диджейским пультом и студией. На лейбле Purpose Maker Джефф Миллз выпускает ультраминималистичные треки, которые называет «инструментами диджея». По сути, это неоконченные работы, которые можно считать «сочиненными» (собранными) только после сведения с другими минималистичными треками. Этим Миллз сознательно подчеркивает главное правило рейва: большинство треков бессмысленно слушать по отдельности, потому что на самом деле это лишь ингредиенты для шеф-повара-диджея, который готовит из них блюдо. Диджей отбирает материал, изучая его скрытый потенциал и возможности применения, но в каком-то смысле и материал «испытывает» диджея, бросая вызов его навыкам и подталкивая его к покорению новых вершин. Этот странный замкнутый круг между студией и диджейским пультом характерен для всех форм техно от хауса до джангла. Не существует финальной версии, момента полного завершения, все кружится в миксе, постоянном и бесконечном.

Изображения: marinaradio

Работа с персоналом — важная часть корпоративной культуры. Инвестиции в программы поддержки людей помогают удержать сотрудников и надолго сохранить их мотивацию. Поэтому сегодня HR-команды заботятся не только о ДМС и премиях, но и о благополучии людей на рабочих местах, их личностном развитии и атмосфере в профессиональном коллективе.

Редакция Enter поговорила с HR-директором компании «Ак Барс Дом» Еленой Даниловой. Рассказываем, почему важно заботиться о физическом и ментальном здоровье персонала, что такое программа Well-being и почему она не всегда работает.

Что такое Well-being

В переводе с английского выражение Well-being означает «благополучие», «удовлетворенность жизнью» и «процветание», которые зависят от физического и психологического состояния, финансовой стабильности и комфортной среды. Впервые о благополучии сотрудников как важной составляющей успешного бизнеса задумались в 1970-х годах в США. Тогда компании начали предлагать работникам скидки в тренажерные и фитнес-залы.

Со временем стало понятно, что укрепления физического здоровья недостаточно. Международный институт управления развития Limeade Institute выяснил, что 88% сотрудников, которые чувствуют заботу со стороны работодателя, сильнее вовлечены в процессы, достигают высоких результатов и предлагают качественно новые решения.

Современная корпоративная политика Well-being представляет сложный комплексный подход к работе с персоналом. Программа состоит из нескольких направлений: забота о ментальном и физическом здоровье сотрудников, комфортная среда, профессиональное и личностное развитие, прозрачный карьерный рост. Именно эти факторы повышают общий уровень состояния команды и решает проблему мотивации.

В нашей компании однажды появились спортсмены-любители: они занимались бегом и участвовали в марафонах. Мы стали поддерживать их, например, оплачивать сотрудникам и их семьям участие в забегах. Потом появился футбольный клуб, для которого мы арендуем помещение, помогаем с организацией матчей и турнирными таблицами. Еще у нас есть залы для йоги.

Все эти сообщества — инициатива сотрудников, мы просто помогли с организацией и не мешали. Чтобы больше людей занимались спортом, нужно не навязывать активности, а прислушиваться к работникам и делать то, чего они хотят на самом деле.

Пять элементов благополучия

Физическое здоровье

Многие компании оформляют сотрудникам ДМС, организовывают консультации с врачами и оплачивают или частично компенсируют затраты на лечение. Однако этого мало для улучшения и профилактики физического здоровья. Кроме медицинской поддержки, в программу Well-being входят спорт и питание.

В 2020 году 195 000 сотрудников Google отказались от быстрых перекусов и перешли на правильное питание. Сделать это оказалось несложно: эйчары компании перенесли фастфуд, газировку и сладости в дальние части офиса и вместо неполезной еды оставили фрукты, овощи и воду без газов. Так как за чипсами и колой было далеко идти, люди выбирали салаты и свежевыжатые соки. Это простое и недорогое решение стало еще одним инструментом Well-being политики.

Ментальное здоровье

Главной причиной стресса в 2022 году россияне назвали работу. Несмотря на то, что на ментальное здоровье повлиять проще, чем на физическое благополучие, эйчары игнорируют это направление работы с персоналом. Простые способы позаботиться о психологической устойчивости сотрудников — проводить нетворкинги о ментальном здоровье и следить за балансом работы и отдыха.

По итогам 2020 года показатель абсентеизма (вынужденного отсутствия на рабочем месте из-за стресса и выгорания, — прим. Enter) повысился на 37%, презентеизма (сверхурочной работы после окончания рабочего времени, — примечание Enter) — на 89%. Чтобы работники чувствовали себя в гармонии и не переживали о дедлайнах во время футбольного матча, необходимо следить за нагрузкой, скоростью и эффективностью выполнения задач. Еще один вариант — обсудить гибкий график и гибридный формат сотрудничества: некоторым людям комфортнее работать дома и, например, по ночам. Главное — выбрать условия, которые позволят человеку быть максимально продуктивным.

По словам Елены Даниловой, для компании важно синхронизировать личную стратегию человека и то, что он делает в компании. Это сближает ценности бизнеса и сотрудников. Люди чувствуют себя хорошо, когда занимаются любимым делом, у них есть время на хобби и развлечения, здоровая среда общения, возможность позаботиться о себе. Сотрудник может быть эффективным, потому что испытывать страх: мы быстро бегаем по лесу, когда видим медведя. Но такой способ мотивации короткий, так как работает на адреналине.

«Ак Барс Дом» выбирает долгосрочную и конструктивную эффективность. Она возможна, только когда человек чувствует себя в ресурсе и готов созидать. Компания строит дома, создает пространство для жизни, проектирует и воплощает все сценарии жизни людей на больших территориях города. Это продолжительные проекты, в которых невозможно работать на надрыве. HR-команда поддержала тренд на осознанность и организовала вебинары о ментальном здоровье. На первую встречу об эмоциональном интеллекте пришли более 100 человек. Компания поняла, что у сотрудников есть запрос, и продолжила работать в этом направлении.

Прозрачный карьерный рост

Каждый сотрудник должен понимать, в каком направлении развивается бизнес и какими навыками он должен обладать для карьерного роста. Такая прозрачность подхода — отличный инструмент, с помощью которого можно привлечь и удержать работников.

Чтобы эта стратегия сработала, нужно оценить потенциал сотрудника и помогать развивать необходимые навыки, например, оплатить курсы по повышению квалификации. Во многих компаниях есть корпоративные образовательные программы. Это лучший вариант, так как человек получает узкие знания, актуальные для работы в команде. По словам Елены Даниловой, важно развивать профессиональные и личностные скиллы, например, как делает компания в рамках корпоративного университета. Направлений развития очень много: от программ кадрового резерва и HiPo сотрудников до BIM для разных профессий. Среди личностных компетенций: развитие предпринимательских и лидерских софт скилов и мета скилов управления вниманием и мышлением, учим разрабатывать личную стратегию.

Финансы

Кроме зарплаты и премий в некоторых компаниях есть частные пенсионные программы и краткосрочные и долгосрочные проекты финансовой мотивации. Например, за эффективную работу сотрудникам предлагают накопительные бонусы по итогам дня, недели, месяца, года и нескольких лет. Такие стимулирующие выплаты заставляют людей надолго оставаться в команде.

Рабочая среда и коллектив

Токсичная корпоративная культура и конфликты с коллегами — главные нематериальные причины увольнений по собственному желанию. Напряженная среда демотивирует, люди перестают стараться и меньше времени проводят на работе. Компании, для которых важны здоровые отношения внутри команды, прорабатывают проблемы с лидами отделов и выстраивают экологичное общение на уровне кадровой политики.

Инструментов для сплочения коллектива много: от корпоративных ланчей и тимбилдингов до еженедельных нетворкингов и совместного отдых. Сотрудники, которые стремятся к общей цели и тратят ресурсы на выполнение одной задачи, а не на выяснение отношений, намного продуктивнее. Поэтому важно стремиться к дружественной атмосфере и пониманию на всех уровнях коммуникации.

В работе с сотрудниками мы придерживаемся нескольких принципов. Первый — партнерство, основанное на уважении и доверии. Мы всегда и во всем выбираем переговорную позицию. Следующее — непрерывное развитие человека и бизнеса и атмосфера поддержки в начинаниях, инициативах и сложных ситуациях. И последнее — гибкость системы правления. Для внутренних проектов мы пересобираем команды, часто в них лидерами становятся люди по должности ниже участников. Это хорошая возможность попробовать себя в разных ролях и посмотреть на работу с другой точки зрения.

Еще для командообразования мы проводим тимбилдинги и разного типа нетворкинги. Когда-то мы решили, что будем делать только те мероприятия, которые нравятся людям. Иногда лучше спросить, чего они хотят, и сделать сразу эффективно, чем не спросить и получить нулевой отклик. Например, наша компания часто организовывает активности с детьми. Сотрудники с семьями ходят в кинотеатры, парки и на познавательные программы. Такие события очень нравятся родителям, и мы получаем только положительные отзывы.

К комфортной среде относится и офисное пространство. Современный человек проводит на работе большую часть своего времени. Сегодня недостаточно стола и стула — важно позаботиться о правильном освещении, климат-контроле, открытых пространствах, комнатах для переговоров и отдыха, удобной мебели, необходимом оборудовании и стабильном wi-fi.

Почему Well-being не работает

Комплексные Well-being программы в России реализуют только 27% компаний. Связано это с тем, что концепция благополучия сотрудников была искажена в корпоративной культуре. В большинстве случаев подход реализуется формально, поэтому многие инструменты не срабатывают.

Например, крупные компании часто пытаются реализовать слишком большой комплекс программ. Эйчары решают проблемы, которые на самом деле не покрывают реальных потребностей сотрудников. Чтобы эффективно работать с персоналом, необходимо решать задачи точечно и комплексно.

«Тимбилдинг» в переводе с английского означает «построение команды». Но многие почему-то подумали, что это развлекательные мероприятия или спортивные игры. На самом деле, этот способ командообразования намного сложнее. Прежде всего, совместные сессии должны быть последовательными. Для решения предметных задач и кейсов, сотрудники должны сделать правильные выводы и понять, как улучшить основную работу. И если у них получается что-то придумать, нельзя просто взять и забыть об этих наработках. Какой тогда смысл таких собраний? Чтобы люди были заинтересованы, важно обсуждать и пробовать реализовать их инициативы.

Еще один пример инструмента в неправильных руках — выезды на природу. Это эффективная активность, когда, например, собралась новая команда. Чтобы преодолеть барьер знакомства, им нужно провести какое-то время вместе и пройти командные испытания. Но часто это не срабатывает или срабатывает кратковременно, потому что в офисе не поддерживается дружественная среда и люди продолжают общаться в рамках должностных обязанностей. В таком случае никакого командообразования не получится: тимбилдинг работает только в атмосфере партнерства.

Для того чтобы понять, чего не хватает персоналу, нужно регулярно проводить опросы и собирать обратную связь. Сотрудники лучше знают, каким видом спорта они хотели бы занимать после работы и чего им не хватает в офисе. Анализ результатов поможет скорректировать план активностей и не навязывать лишние проекты.

Нам важно, чтобы личная жизненная стратегия работника совпадала с тем, что он делает в компании. Когда ценности бизнеса соответствуют ценностям персонала, люди начинают верить в продукт, который делают. Если работодатель и сотрудник одинаково относятся к качеству и процессу работы, среда в коллективе будет комфортной. А это самое главное: только счастливые люди могут создавать дома, где будут счастливо жить другие.

«Ак Барс Дом» — крупнейший застройщик жилой недвижимости в Татарстане, осуществляет комплексное развитие территорий Казани. Флагманские проекты компании — жилые комплексы «Мой Ритм» и «Светлая долина». В компании работает более 2 000 специалистов.

«Ак Барс Дом» приглашает в свою команду:

- Руководителя отдела маркетинга

- Ведущего дизайнера-архитектора

- Архитектора по фасадным решениям

- Архитектора по благоустройству территорий

- Бизнес-тренера

- Аналитика по ценообразованию

Отправляйте свое резюме или делитесь вакансиями со своими друзьями. Больше информации о компании можно узнать здесь.

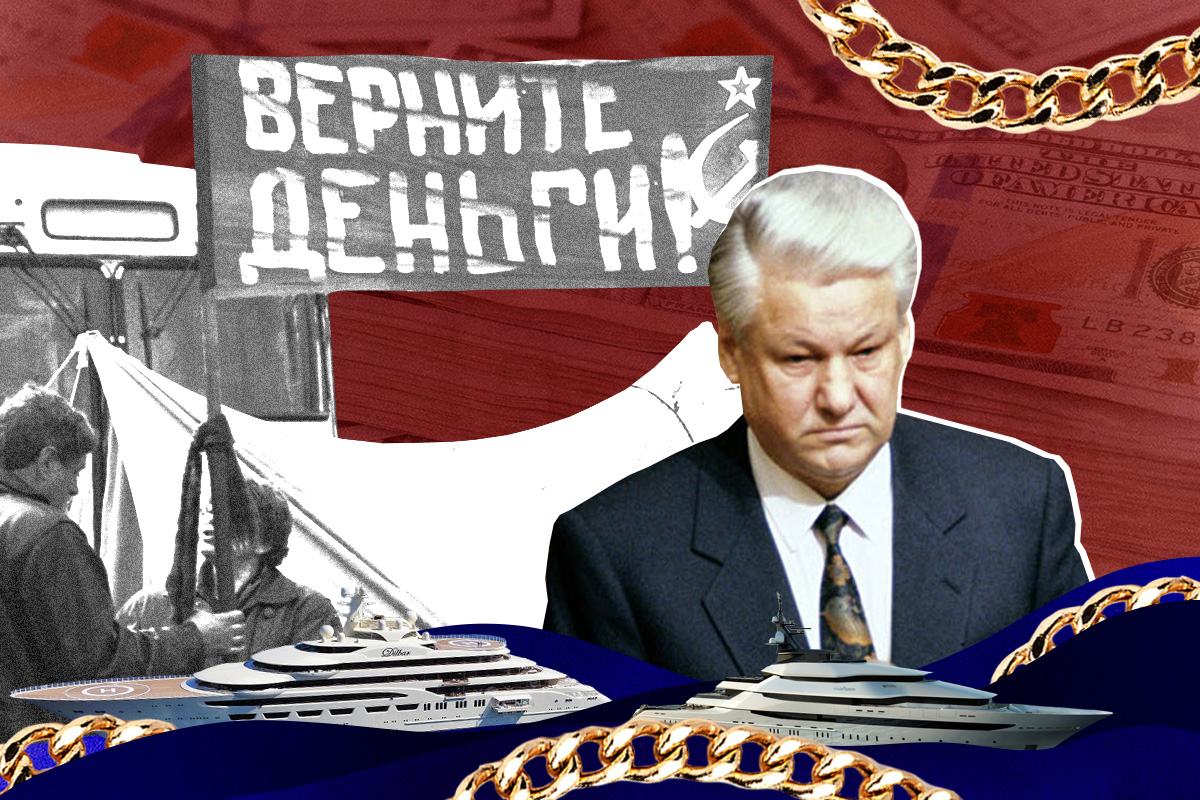

Существует мнение, что Россией на самом деле правят олигархи. Большинство этих людей обогатились во времена распада СССР и связанных с этим беспрецедентных социальных перемен.

Как вышло так, что нескольким людям достались невероятные ресурсы, в своей книге «Безумно богатые русские» рассказывает австралийский социолог Элизабет Шимпфёссль. Недавно ее книга в переводе Ирины Евстигнеевой вышла в издательстве Individuum. Мы публикуем несколько страниц о том, как в руки будущих олигархов попали крупнейшие компании и как это повлияло на зависимость России от нефти и газа. Отрывок приведен в сокращении по согласованию с издательством.

Из четырех стран БРИК — Бразилии, России, Индии и Китая — именно в России больше всего богатых людей сколотили свои капиталы благодаря трем источникам: природным ресурсам, приватизации и политическим связям. Констатация этого факта, однако, не отражает всей драматичности процесса передачи государственной собственности в частные руки, который развернулся в ранний постсоветский период. В сущности, в то время горстка людей унаследовала все богатства рухнувшего советского государства. Пока рядовые россияне сокрушались по поводу резкого падения уровня жизни и полной потери социальных гарантий, обеспечиваемых советской системой, бизнес-кланы активно закрепляли за собой лакомые куски активов, созданных во времена СССР. Многие из новоявленных предпринимателей уже заработали кое-какие капиталы благодаря робким реформам, предпринятым Михаилом Горбачевым в период перестройки. Скандальная приватизация 1990-х годов почти в одночасье превратила некоторых из них во влиятельных сверхбогачей.

Главной целью новых бизнес-игроков того времени было захватить как можно больше активов. Они поддерживали тесные связи с политиками-реформаторами и государственными чиновниками, а некоторые и сами заняли ключевые правительственные посты, где могли беспрепятственно продвигать свои интересы. Вместо того чтобы заниматься экономической деятельностью, связанной с производством, они думали о том, где что-нибудь урвать и как обойти в этом деле конкурентов.

Первая волна передачи собственности в частные руки началась в 1992 году с так называемой ваучерной приватизации, которая была детищем реформатора Анатолия Чубайса, союзника Гайдара и председателя Государственного комитета по управлению имуществом (ГКИ) — ведомства, курировавшего всю приватизационную программу. Каждый российский гражданин получил тогда ваучер номиналом 10 000 рублей (что на тот момент было эквивалентно примерно 25 долларам США, — прим. автора) и право на участие в ваучерных аукционах по продаже госимущества. Ваучер можно было обменять на акции любого госпредприятия. Теоретически идея ваучерной приватизации была привлекательной, поскольку обещала приобщить к зарождающейся рыночной экономике все население. Но на практике это обещание оказалось не более чем иллюзией: большинство граждан не знали, что делать со своими ваучерами, или же были настолько бедны, что вынужденно продавали их, чтобы удовлетворить насущные потребности.

Среди тех, кто скупал ваучеры у населения, были как новые российские предприниматели, накопившие капиталы в период перестройки, так и инсайдеры — в основном руководители предприятий, получившие должности еще в советские времена, которые за гроши приобретали ваучеры у своих сотрудников и таким образом получали контроль над крупными активами. Последнему явлению способствовала и та уступка, на которую был вынужден пойти Чубайс, чтобы преодолеть сопротивление действующих директоров, угрожавших блокировать приватизацию. Речь идет о предоставлении трудовым коллективам и руководству преимущественного права на выкуп контрольного пакета в 51% голосующих акций по номинальной цене. Поскольку рядовые сотрудники зачастую отчаянно нуждались в деньгах, активы, как правило, доставались начальству. Конечно, на фоне развала экономики многие из советских предприятий к тому моменту превратились в ничего не стоящие руины. Но некоторые оставались довольно прибыльными монопольными поставщиками продукции с гарантированным спросом. Таким образом, приватизация приобрела именно тот номенклатурный характер, которого Чубайс хотел избежать, отстаивая продажу государственного имущества населению через открытые аукционы. Она обеспечила переход бывшей советской собственности в руки «красных директоров» или высокопоставленных чиновников.

Но, как заметил в разговоре со мной олигарх Петр Авен (состояние в 2021 году — 5,3 млрд долларов, — прим. автора), ваучерная приватизация 1992 года — «мелочь» по сравнению с тем, что произошло несколько лет спустя. Авен был непосредственным очевидцем тех событий, заняв в 1992 году пост министра внешних экономических связей в правительстве Гайдара. В 1995 году российскому правительству остро требовались средства для выплаты пенсий и зарплат в государственном секторе, по которым уже накопилась многомесячная задолженность. Чтобы восполнить дефицит бюджета, банкир Владимир Потанин (в 2015 и 2020 годах возглавлял список самых богатых россиян по версии Forbes, состояние в 2021 году — 27 млрд долларов, — прим. автора) предложил схему так называемых залоговых аукционов. Идея состояла в том, чтобы позволить правительству кредитоваться у частных банков, передавая им в залог государственные пакеты акций крупных компаний. Говоря конкретнее, предполагалось доверить коммерческим банкам, которыми владели наиболее могущественные олигархи, включая и самого Потанина, управление пакетами акций 43 государственных корпораций сроком на пять лет. Теоретически в течение этого срока правительство могло вернуть кредиты и получить свои пакеты обратно — хотя изначально было понятно, что этого не произойдет.

Российское правительство — с подачи все того же вице-премьера Чубайса — приняло этот план. Первые залоговые аукционы состоялись в конце 1995 года в атмосфере неразберихи и скандалов. Основные игроки — «ОНЭКСИМ-банк» Потанина и банк «Менатеп» Ходорковского — заранее поделили между собой желаемые активы. Аукционы были непрозрачными, проводились фактически втайне и безо всякой состязательности. В них участвовал узкий круг банков, принадлежавших наиболее влиятельным олигархам, которые затем передали полученные активы доверенным инсайдерам или — в большинстве случаев — оставили их себе. В общей сложности около дюжины крупнейших российских компаний перешли в собственность олигархов по цене значительно ниже рыночной.

Например, Потанину достался главный приз в виде горнодобывающей компании «Норильский никель». Позже Чубайс признал, что программа залоговых аукционов была вынужденной сделкой: в 1996 году намечались президентские выборы, на которых Ельцин вряд ли смог бы победить без поддержки олигархов. <…>

Но после переизбрания Ельцина отношения между самими олигархами быстро испортились. В следующем, 1997 году медиамагнаты Борис Березовский и Владимир Гусинский рассчитывали извлечь дивиденды из своих инвестиций в ельцинскую кампанию, получив контроль над государственной компанией «Связьинвест» — холдингом, под крышей которого была собрана значительная часть телекоммуникационных активов страны, подлежавших приватизации. Но на этот раз Чубайс, к тому времени возглавивший президентскую администрацию, решительно настоял на том, чтобы все было «сделано правильно» — то есть с соблюдением всех норм аукционных торгов. В результате телекоммуникационный холдинг достался Владимиру Потанину (на тот момент первому вице-премьеру в правительстве Ельцина), который, заручившись финансовой поддержкой американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, сумел предложить более высокую цену, чем тандем Березовского и Гусинского. Оставшиеся ни с чем олигархи, которые год назад поддержали назначение Потанина в правительство в расчете на то, что тот будет представлять их интересы в Кремле, восприняли это как предательство — и не собирались так просто мириться со своим поражением. Вскоре подконтрольные Березовскому и Гусинскому средства массовой информации, а также финансируемые ими депутаты Государственной думы развязали ожесточенную войну с государством.

17 августа 1998 года Россия объявила дефолт по своим международным долговым обязательствам, что привело к резкой девальвации рубля. Люди, имевшие рублевые сбережения, — то есть большинство бедных россиян и представителей среднего класса — были разорены, как, впрочем, и международные инвесторы и российские банки, игравшие на рынке государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Эти облигации выпускались российским Министерством финансов и представляли собой казначейские векселя со сроками погашения от шести недель до двенадцати месяцев. Первый выпуск состоялся в мае 1993 года, и на протяжении большей части 1994–1996 годов инвесторам удавалось получать значительные доходы от этих вложений, ссужая государство краткосрочными деньгами под процент намного выше уровня инфляции. Но дефолт обесценил эти бумаги, из-за чего многие банки обанкротились. Сильнее всего пострадали те олигархи, основу благосостояния которых составлял банковский сектор (например, банкиры Смоленский и Виноградов, — прим. автора). В отличие от них собственники, владевшие активами в ресурсном секторе, фиксировали значительное увеличение денежных поступлений от экспорта, вызванное фантастическим бумом на мировом рынке. Именно это к 2004 году сделало Михаила Ходорковского, приобретшего нефтяную компанию ЮКОС по схеме залогового аукциона, самым богатым человеком России с состоянием, по оценке журнала Forbes, в 15 млрд долларов.

После потрясений августовского дефолта 1998 года нестабильность и неразбериха, отличавшие начало 1990-х, пошли на спад. Но вместо капитализма западного типа, о котором мечтали реформаторы, в России установился кумовской (или клановый) капитализм. По мнению некоторых ученых, такой путь развития был обусловлен особенностями массовой приватизации 1990-х годов. Из-за правового хаоса и распространения корпоративного рейдерства богатые россияне в тот период предпочитали не реинвестировать деньги в экономику, а выводить их за границу. Центральный банк России пытался препятствовать оттоку капитала, но не мог обеспечить соблюдения установленных им правил. Даже в 1992–1993 годах, когда, как считалось, в стране «вообще не было денег», из нее вывели от 56 до 70 млрд долларов. Хронический дефицит реинвестирования обрек российскую экономику на неразвитость и зависимость от добычи и экспорта природных ресурсов.

Иллюстрации: marinaradio

Джеймс Кэмерон начал режиссерскую карьеру с фильма ужасов «Пиранья 2», который критики посчитали провальным. 40 с лишним лет спустя сиквел «Аватара», недавно вышедший на экраны в России, попал в пятерку самых кассовых картин 2022 года, а сам Кэмерон приобрел репутацию гения блокбастера.

О том, как Кэмерон создавал свои работы и через что ему пришлось пройти, рассказывается в его иллюстрированной биографии. С разрешения издательства «Бомбора» публикуем отрывок об истории создания первого «Аватара».

Когда 19 декабря 2009 года мы наконец заняли места и надели напоминающие о «Терминаторе» 3D-очки, готовясь погрузиться в нового Джеймса Кэмерона, на карту было поставлено невероятно много. Дело было не только в деньгах: по оценкам, 20th Century Fox выделила 240 миллионов долларов на создание странного фильма. От этого момента зависело все его наследие. Возможно ли возвращение после двенадцати лет отсутствия? Интересно ли хоть кому-нибудь, что за туз у великого шоумена в рукаве?

Когда Кэмерон разбил пресловутую бутылку шампанского о фланг Digital Domain, собственной компании по производству спецэффектов, он представлял себе будущее, в котором технология станет источником для творчества. Будет налажена обратная связь между гибкостью цифровых технологий и возможностями кинематографа. Синергия была необходимым голливудским термином, но Кэмерон устремил свой взгляд на горизонт. Он говорил, что хочет расширить поп-культуру «прямо как «Дисней» в начале своего существования». Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но «Аватар» стал его испытательным полигоном, «Белоснежкой» для CGI-кинематографа. С помощью собственного научно- фантастического чуда он хотел взрастить новую форму кинематографического высказывания.

Первый черновик был готов еще в 1996 году (это был набросок величиной в 100 страниц, больше похожий на роман и известный только под именем «Проект 880»). Он был написан быстро — готовые родиться образы мельтешили перед его глазами Скитаясь по ток-шоу и радиопередачам, он убеждал ведущих, что «Аватар» — его «самый личный фильм». Здесь была пьянящая жизненная сила, шедшая еще из времен, когда он мальчишкой носился по лесам Чиппавы, отваживаясь взбираться по известняковым скалам, слыша далекий рев Ниагары в ушах. Книга за книгой глотая научную фантастику, задолго до того, как из его подсознания вылез «Терминатор», он увидел во сне инопланетный лес, настолько яркий, что ему пришлось подняться и зарисовать его. Несколько лет спустя днем он колесил на грузовике по районам Бреа, а вечерами переносил свои блуждающие мысли на бумагу: летающие медузы, «штуки, похожие на одуванчики», парящие в воздухе, словно феи; диковинные ящерицы с хвостами- веерами; огромные «воздушные акулы», которые потом стали больше похожи на птеродактилей. Эти эскизы превратились в банши, леоноптерикса, стингбата, дайрхорса, стурмбиста и адскую осу.

Таковы были грани многообразия планеты, на которую могли попасть выжившие после событий «Ксеногенезиса» 1978 года. Он представлял себе человеческих детей, генетически измененных для адаптации к новой среде, фантастически высоких и стройных, с голубой кожей и золотистыми глазами. Картина, на которой изображена девушка с голубой кожей, стоящая в пурпурной траве, могла быть прообразом Нейтири. Здесь также появлялись и исчезали идеи из «Матери» — сценария, из которого выросли «Чужие». Ничто не пропало зря. Как и «Бездна», «Аватар» стал еще одной долгожданной встречей.

Но была одна проблема. Его нельзя было снять. Пока. Не так, не с той реалистичностью, с которой он себе представлял. Кэмерон слишком опережал свое время. Поэтому Пандора вернулась в криокамеру, пока он занимался всепоглощающим созданием «Титаника», и начался марафон спецэффектов, стремящихся догнать то, что было в голове режиссера. «Я был доволен тем, что отложил ее на время», — говорит он, хоть тогда и не думал, что идея будет дремать в ожидании еще десять лет. За это время в процессе съемок документальных фильмов он наконец разработал стереоскопические 3D-камеры и решил, что это станет не причудой, а инструментом повествования.

Fox согласились вложить 10 миллионов долларов в разработку «Аватара». Они хорошо понимали, что с Кэмероном не столько даешь зеленый свет фильму, сколько финансируешь экспедицию. Спустя полтора года он вернулся с так называемым «доказательством концепции» — еще не доведенной до совершенства, но правдоподобной картиной На’ви, снятой на натуре, длительностью около полутора минут — Fox остались в недоумении. Отвратительное впечатление от Джа-Джа-Бинкса в «Призрачной угрозе» никак не могло выветриться из общества. Они даже решили проигнорировать проект, но публичные заигрывания Кэмерона с Disney быстро их переубедили, и, немного поторговавшись, слегка подрезав паруса повествования, они согласились. «Аватар» должен был состояться. Вопрос был лишь в том, когда.

Первоначально у него была старая добрая печатная машинка (теперь, конечно, ее место занял топовый ноутбук), как раз в то время, когда он начал писать все больше и больше, мечась между роскошными домами в Колорадо и Санта-Барбаре, превращая свой первый черновик в сценарий для съемок, в план революции.

Тем временем, расставшись в 1998 году с Digital Domain, он обратил взор на своего коллегу, использующего спецэффекты и играючи завоевывающего «Оскары».

Еще в 1992 году, когда Кэмерон представил свой «Цифровой манифест» членам Digital Domain, он упомянул технологию performance capture. Этот процесс, известный как технология захвата движения, motion capture (как Кэмерон ни старался, он не смог добиться его переименования из mo-cap в perf-cap), заключается в том, что актеры надевают костюмы из лайкры с прикрепленными датчиками, а их движения отслеживаются и сохраняются компьютером. Данные, собранные за время исполнения роли, переносят на цифровой аватар этого актера.

Итак, история совершила полный оборот. Питер Джексон, режиссер-новозеландец, увидев будущее в фильме «Терминатор 2: Судный день», проявил ту же предпринимательскую жилку и основал компанию Weta Digital. И спустя десятилетие именно органично вписывающийся стиль спецэффектов Weta и потрясающие достижения в работе над «Властелином колец» убедили Кэмерона доверить новозеландской фирме создание своих спецэффектов.

В частности, после того как он увидел, какого эффекта достигли Джексон и многогранный британский актер Энди Серкис, изобразив несчастного Голлума, как они заставили зрителей поверить в CGI-персонажа, в глубинах его сознания зажглась та же лампочка. Ему понравилось, как в Голлуме каким-то образом отразились черты Серкиса, и при этом он не перестал быть Голлумом (на самом деле анимация его лица все-таки делалась по ключевым кадрам). В этом был некий пафос. Затем Джексон и Серкис повторили этот трюк с «Кинг-Конгом» (2005) и девятиметровой серебристой гориллой. Масштабы не имели значения. Очевидно, что с этого момента Кэмерон собирался «совершить квантовый скачок вперед».

Вернувшись в Малибу, он всерьез занялся разработкой проекта. Он пристроил соседний участок к своему уже разросшемуся комплексу — с собственной пожарной машиной «Хамви»: Кэмерон не спасается от природного пожара, он становится свидетелем его разрушительной силы. Он создал студию, где его художники работали над флорой и фауной Пандоры, а также над человеческим вооружением — грубость технологии соперничала с первобытным великолепием. «Это что-то вроде моего мужицкого логова, — смеется он. — Никакой мебели, только куча столов для рисования». Здесь же находятся монтажные кабинеты и просмотровый зал. Когда у него находилось время, Бог садился рядом с ангелами и рисовал вместе с ними, не давая расслабляться. Одним из тех художников был Чак Комиски, благодаря которому он получил свой первый опыт работы в New World Pictures.

В основе всего лежала биология. Если они наделяли своих млекопитающих стандартным набором из шести ног, эта концепция должна была быть подтверждена дарвиновской теорией — это было необходимо для большей устойчивости на неровном ландшафте в джунглях. «Как это получилось с точки зрения эволюции?» — мог спрашивать Кэмерон, пристально рассматривая каждый концепт. Так, как когда-то Корман изучал его необычный флагманский корабль. Столы были завалены книгами по всем научным дисциплинам — от анатомии лягушек до размножения папоротников. Благодаря вкладу физиков, зоологов, ботаников и товарищей из НАСА Кэмерон подготовил 380-страничную «Пандорапедию», которая должна была стать научной библией для его планеты. Важно, что каждое существо также должно было подтвердить свое место в сюжете. Какое влияние на развитие истории оказал свирепый шестиногий танатор, покрытый пластинчатой чешуей и полностью придуманный Кэмероном? Как оказалось, огромное.

Большую роль в столь масштабном распространении жизни на Пандоре сыграла программная система под названием Massive, созданная новозеландским самоучкой, заклинателем компьютерных змей Стивеном Регелусом. Massive смогла наделить «Властелина колец» целыми армиями с отдельными агентами, которые могли действовать самостоятельно. Это была форма искусственного интеллекта, Скайнет в зародыше.

С использованием набора определенных переменных, каждая из которых представляла собой сеть из 7000–8000 логических нод, задаваемых программистом, агенты реагировали на окружающую среду: то, как они нападали на врага, как взаимодействовали с местностью и даже то, какой уровень агрессии проявляли.

Создатели фильма могли запускать их в бой и просто записывать происходящее, вмешиваясь в процесс, чтобы сделать определенный выбор. «Они жили сами по себе», — вспоминает пораженный Джексон. По тем же принципам можно было заселить планету по эволюционной схеме: задать определенные параметры (скорость роста, размер, способы конкуренции между организмами), посадить цифровые семена — шип-траву, наскальные растения или жалящий плющ — и оставить их расти, создав самодостаточную экосистему.

Отдельные места создавались в соответствии с требованиями повествования или стиля. Особым вызовом для аниматоров стал тот самый синий кэмероновский цвет, который превращался во флуоресцентную симфонию лазури и индиго с наступлением ночи на Пандоре. Это был светящийся лес его мечты.

Потребовалось два года, чтобы довести до совершенства На’ви и их человеческие копии-гибриды, которые отличались чуть более светлым цветом кожи, пятью пальцами вместо четырех и узнаваемыми чертами лица Уортингтона и Уивер. На’ви нашли свою золотую середину: достаточно инопланетные, чтобы и мысли не возникало о том, что это пластический грим, и достаточно гуманоидные, чтобы вызвать сопереживание. Кэмерон признал, что для эмоционального отклика «были необходимы привычные стандарты». Но они должны быть синими, в этом он был непоколебим. После Бастинды и Халка зеленый всем надоел. Синяя кожа — вот что круто. Как у индуистского бога.

Когда процесс разработки дошел до инструментов 3D-моделирования в Lightstorm, эстетику На’ви довели до совершенства. Кошачьи глаза, львиные носы, длинные, стройные тела, их индивидуальность подчеркивалась раскрашенными лицами, украшениями, заплетенными волосами. Было разработано новое программное обеспечение, воспроизводящее взаимодействие мышц под сияющей, осязаемой кожей. Но для создания персонажа был нужен актер.

Салдана, первой прошедшая кастинг, покорила Кэмерона в одно мгновение. Во время читки сценария в Lightstorm она внезапно зашипела по-кошачьи, выражая свое разочарование. «Это была полная импровизация и именно то, что могла сделать Нейтири», — заметил восхищенный Кэмерон. Зои Ядира Салдана Назарио родилась в Нью-Йорке у отца-доминиканца и матери- пуэрториканки, изучала балет и начала сниматься в кино в качестве танцовщицы, к 2005 году она получила небольшие роли в «Терминале» Стивена Спилберга и первых «Пиратах Карибского моря». В ней были грация и огонь, можно сравнить приключения Нейтири с «Укрощением строптивой» — эта принцесса была натянута, словно тетива.

Перед Салданой была поставлена удивительная задача. Требовалось не только следовать установленному порядку брачных ритуалов, обучиться стрельбе из лука, речи и этикету На’ви, но и кардинально изменить поведение. «Нужно учиться расчеловечиваться», — сказала она. Это означало избавление от таких базовых рефлексов, как кивок головой. Все обрело смысл в тот момент, когда она впервые увидела Нейтири.

Благодаря атмосферной игре Салданы нетерпеливая Нейтири представляет собой фейерверк готовых эмоций — гнев, восторг, неуверенность, любовь, предательство, — которые бережно передает компьютерная графика. При заточенности зрелища под широкий формат именно крупные планы поражают воображение.

У Джейка была и фонетическая, и духовная связь с Джоном (Коннором) и Джеком (Доусоном): смесь наивности и отваги с нотками бунтарства, — прирожденный лидер в ожидании своего часа. Он был еще одним кирпичиком, лично заложенным режиссером. Студии хотелось видеть в этой роли Мэтта Дэймона, Ченнинга Татума или Джейка Джилленхола, но Кэмерону понравилась сдержанность Уортингтона, граничащая с угрюмостью. Уроженец Англии, выросший в австралийском городе Перте, он попал в список претендентов на роль нового Джеймса Бонда в 2005 году, но у него до сих пор не было ни одного крупного фильма. Записывая свои пробы на пленку в Сиднее, он и понятия не имел, что проходит кастинг для фильма Кэмерона, и был уверен, что тратит время зря. В течение шести месяцев было еще несколько прослушиваний, но в конце концов один момент убедил Кэмерона, что перед ним его герой. Уортингтон, как никто другой, изобразил боевой клич Джейка. «Это был именно тот парень, за которым я бы пошел в бой или прямо в ад, — говорит он. — За остальными не пошел бы».

«Милая встреча» Нейтири и Джейка в постановке Кэмерона является «перевертышем» истории спасения Роуз Джейком в «Титанике»: девочка На’ви спасает человеческого мальчика (в обличье На’ви) от стаи хищных змееволков, а затем с неохотой отводит в безопасное место. Это была самая первая сцена, которую они сняли, и Салдана была в восторге, что ее инстинкты На’ви проявились сами по себе.

Всякий раз, когда все было готово к съемкам, на всю студию раздавался громкий гудок, будто подводная лодка готовилась к погружению, и Кэмерон срывался с места. Если нужно было попасть на съемочную площадку через дорогу, он запрыгивал в белый гольф-кар с надписью «Только для режиссеров» и мчался прямо по газону, а затем врывался в дверь.

Студия Giant в Плайя-Виста вряд ли была самым комфортным местом для съемок. Она располагалась прямо на пути полета самолетов аэропорта Лос-Анджелеса и, должно быть, напоминала Кэмерону о «Лесопилке». На первый взгляд, она была настолько же безыскусной: лабиринт переговорных комнат и складских помещений, ведущий к двум похожим на склад съемочным площадкам. Каждая представляла собой четыре серых стены и пол, по которому были разбросаны серые треугольники, многоугольники и то, что могло бы сойти за серое дерево. В разные дни с новыми сценами формы менялись, но серый цвет оставался неизменным.

В обтягивающих черных комбинезонах, усеянных белыми бусинами, и в хитромудрых шлемах, снимающих эмоции и движения головы, Салдана, Уортингтон, Уивер, Уэс Стьюди и все те, кто играл На’ви, кувыркались в действе, которое для стороннего наблюдателя было похоже на кривляния авангардной театральной труппы. На самом деле это был самый технологически продвинутый съемочный комплекс в мире. Под потолком располагались 102 камеры, принимающие сигналы от костюмов. Эта комната и вмещала в себя «пространство» — пустоту, в которой расцвела Пандора.

Специально разработанный головной убор был предназначен для захвата мимики — это был огромный прогресс по сравнению с Голлумом. Крошечные камеры, покрытые точками, были направлены прямо на лица актеров. Они отслеживали сужение зрачков и изгиб губ.

Создатели «Аватара» также организовали короткую исследовательскую поездку в тропические леса на Гавайях, чтобы у актеров закрепилась память на ощущения, а художники получили референсы, но с того момента инопланетный мир существовал исключительно на жестких дисках, и лишь его зачаточные очертания проступали на мониторах. Им приходилось полагаться на работы художников (включая детализированные до мелочей макеты Уинстона) и подсказки взволнованного режиссера. И все же, как ни странно, это стало для них облегчением.

Это место было tabula rasa коры головного мозга режиссера, чистым листом, на котором писалась его научно-фантастическая сказка. И он прилагал все усилия, чтобы его актеры чувствовали планету и взаимодействовали с ней. Из колонок доносились звуки тропиков, он швырял в актеров куски пенопласта и бил их чем-то похожим на мягкую тренировочную палку. Пластиковые листы изображали мшистую поверхность земли в джунглях. В его режиссуре тоже проявился элемент игры, но он терял самообладание, когда технология его подводила. Ничто не проходило абсолютно гладко. Именно тогда появился «Мижд», как шутила съемочная группа, темная сторона Джима. По слухам, для внезапных телефонных звонков он держал наготове гвоздодер.

Взяв в руки пульт, словно управляя самой сложной в мире видеоигрой, Кэмерон мог направлять виртуальную камеру куда ему заблагорассудится. Освобожденная от физических ограничений, она имела возможности для бесконечного выбора — и здесь таилась опасность, что зрители не воспримут фильм. Их должны были поразить не технологии, а сюжет. Следуя грамматике приземленного кинематографа, он выстраивал кадры так, будто лично стоял по колено в траве Пандоры, сжимая в руках камеру. Мыслями присутствуя там, он создавал аватар режиссера. Но все же мог выкрикивать масштаб для своей команды — «три к одному!» или «двадцать к одному!» — в мгновение ока становясь ростом с На’ви или поднимаясь на высоту вертолета. Джексон и Спилберг заходили посмотреть на то, с чем он играет на этот раз, и с удивлением глазели на режиссера, который, будто погрузившись в транс, собирал фильм из воздуха.

Были и люди, которые играли людей. Лэнг в роли подлого Куоритча (можно назвать это эффектом «Терминатора», но каждый злодей Кэмерона горит пантомимным энтузиазмом), Джованни Рибизи, изображающий хитрого компаньона Паркера Селфриджа, или Джоэл Дэвид Мур в роли ученого Норма Спеллмана присоединяются к Уортингтону и Уивер для сцен в мелком человеческом масштабе. Шестьдесят процентов фильма были сделаны при помощи CGI и «сняты» в Плайя-Виста; оставшаяся часть потребовала допотопных техник каменного века, хотя бы каких-то декораций, для чего производство было перенесено в Stone Street Studios в Веллингтоне, в Новой Зеландии, в нескольких минутах пешком от Weta Digital.

Практически невозможно описать все сложности и риски создания «Аватара». Кэмерон метко выразился: «Это все равно что прыгнуть с обрыва и соорудить парашют на лету». Его одержимость не ослабевала. Он все еще боролся с самим собой. Переезжал с континента на континент, переснимал сцены снова и снова. Это было так непохоже на «Титаник», где ограничения давили на него каждый день. Часы остановились. Голливудская срочность на него не распространялась. Они ждали его.

Даты выхода предлагались, затем переносились, аура таинственности росла, а он то и дело возвращался к фильму, желая заново отрендерить, потому что новое программное обеспечение и более мощная обработка добивались все большего и большего фотореализма. Все можно было усовершенствовать.

«Теоретически можно сделать фильм намного лучше», — рассуждал он. Однако, по его словам, многое зависело от «приближения к краю зловещей долины». Поверим ли мы в Пандору как в реальное, физическое место, а не в «Шрэка» на стероидах?

Может, какая-то часть его скучала по жесточайшим условиям, вопросам жизни и смерти, по декорациям, погодным неприятностям и дедлайнам? По тому, что испытывало его на прочность? Сложность заключалась в продолжительности проекта — три с половиной года от разрешения на съемки до выхода. Было необходимо сохранять сосредоточенность, пока времена года проносились за дверью. Его главные актеры могли уходить на съемки других фильмов, которые успевали выйти на экраны, а затем возвращались к романтической истории Нейтири и Джейка, к полетам на баньши, или Икранах, на конструкциях, которые выглядели как серые безголовые лошадки-качалки. Никто из них не уходил далеко от заветного места: Салдана сыграла лейтенанта Ухуру в перезапуске «Стартрека», а Уортингтон, как бы это ни было иронично, снялся в картине «Терминатор: Да придет спаситель» — грубая попытка перенести кэмероновскую экшен-эстетику в обстоятельства войн будущего.

Даже на последних этапах процесса, когда все можно было реконструировать, Кэмерон созывал всех на мозговой штурм, сидя в синей кепке с буквами «ГКОЗВ» — «Главный Козел, Ответственный За Все», — чтобы снова и снова продумывать свой мир. Какова средняя продолжительность жизни На’ви? Чем они питались? Почему солдаты до сих пор используют оружие двадцать первого века? Но если бы Кэмерону задали вопрос, на какие сборы от фильма он рассчитывает, это поставило бы режиссера в тупик. Конечно, он думал, что «Аватар» будет успешным, что он понравится широкой аудитории. Но это была, по его признанию, «неизведанная территория».