Автор: Редакция Enter

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга кандидата социологических наук Виктора Вахштайна (мы обязаны сообщить читателям, что Минюст внес его в реестр иноагентов, — прим. Enter) «Воображая город». Это масштабное исследование того, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, и как из категорий познания они превращались в инструменты управления городами.

С разрешения издательства мы публикуем отрывок о том, как на смену идее о городе как машине роста и развития пришел «хипстерский урбанизм» — и как при этом изменились знакомые нам мегаполисы. Полную версию книги можно заказать онлайн.

Сегодня в большинстве мегаполисов мира мы найдем два противоборствующих языка описаний, сложившихся в конце XIX — начале XX века. Базовая метафора первого языка: город как машина роста, машина развития. Рост здесь понимается, прежде всего, как экономический рост. Это модернистский нарратив, нарратив «высокого урбанизма».

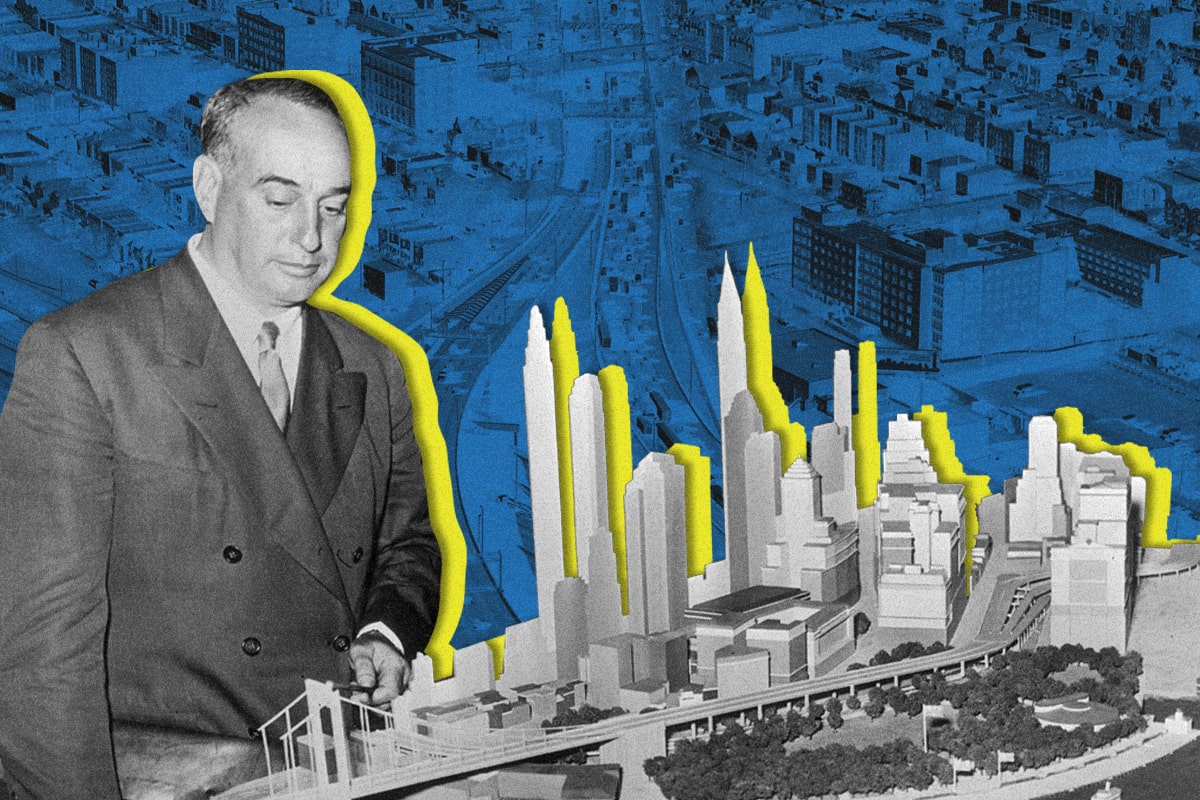

Именно в городах концентрируются все основные ресурсы (человеческие, материальные, интеллектуальные) и именно здесь происходит самый значимый «модернизационный прорыв» XIX века. Высокий урбанизм — плоть от плоти высокого модернизма. Мы обнаружим немало примеров такого мышления о городе в Советском Союзе 1920-30-х годов, но классический пример — Нью-Йорк Роберта Мозеса. По свидетельствам современников, Мозес страдал комплексом «гиперактивного строительства», ньюйоркцы называли его master builder. Его фетиш — скоростные городские магистрали, parkways и highways. Идеология «манхэттенизма» (с акцентом на строительстве небоскребов, автономизацией кварталов и гипернасыщенности городского пространства) получила при Мозесе новый толчок. Мозесу приписывается возведение в культ двух свойств современного мегаполиса — мобильности и плотности.

За таким модернистским способом мышления о городе стоит классический просвещенческий рационализм. Рене Декарт мимоходом замечает:

…старые города… обычно скверно распланированы по сравнению с теми правильными площадями, которые инженер по своему усмотрению строит на равнине.

Однако в США классический рационализм усиливается пуританским утопизмом и ярким образом «Сияющего града на холме», абсолютного земного центра. Несколько утрируя, можно сказать, что метафорика высокого урбанизма проходит путь от «Сияющего града» Джона Уинтропа до «Лучезарного города» Ле Корбюзье.

Второй язык мышления о городе формируется несколько позже модернистского. Его самоназвание — «новый урбанизм», но мы будем называть эту городскую идеологию «левым урбанизмом». Левый нарратив прицельно бьет по наиболее уязвимым точкам высокомодернистских проектов. Все, что начинается как «машина роста и развития», рано или поздно оборачивается «Метрополисом» из фильма Фрица Ланга. Или — совсем другой сценарий — как город Бразилиа, вдохновленный Осакром Нимейером и построенный Лусиу Куштой.

Модернистский город — машина роста и развития — соединяет в себе мечты таких разных людей, как Ле Корбюзье и Роберт Мозес: он динамичен, мобилен, богат и… плохо пригоден для жизни. Это Москва в кубе. Поэтому для «левых урбанистов» город — тоже машина, но машина отчуждения, неравенства и несправедливости. Наиболее динамично растущие города Индии и Китая — это города, развивающиеся в том числе за счет своих двойников-невидимок: трущобных окраин, гетто спальных районов, мигрантских пригородов и так далее. Благодаря советскому наследию мы пока слабо представляем себе, что такое резкая пространственная сегрегация. Она наполнила повседневную жизнь больших городов ощущением отчетливого присутствия иного, Чужого (хорошо проиллюстрированным в фильме «Девятый район»). В том же Мумбае при нынешних темпах роста к 2050 году будет жить 36 млн человек (пока это шестой город по численности населения в мире, но в недалеком будущем он выйдет на первое место). Десять лет назад примерно треть его населения жила в трущобах: на шестьсот человек приходится одно туалетное сиденье.

Модернистский урбанизм инвестирует в небоскребы и хайвеи, «левацкий урбанизм» — в электрификацию трущоб, системы общественного транспорта и развитие локальных сообществ. Сама по себе идея абсолютной и самостоятельной ценности малых городских сообществ — не новость. (Отсюда интерес географов и урбанистов к «вернакулярным районам»). Но «левый урбанизм» сделал эту ценность градостроительным императивом. Здесь показательна история падения уже упомянутого Роберта Мозеса. Когда стало известно, что для строительства спроектированного им шоссе нужно практически полностью снести один из районов Гринвич-Виллидж, журналист Джейн Джекобс подняла мощную общественную кампанию, превратив публичное пространство Нью-Йорка в арену яростной борьбы с планами мэрии. И дело было не в сохранении исторического облика города — вернее, не только в нем. Дело было в разрушении социальных связей, локальных сообществ, того, что позволяет противостоять тяжелой поступи модернистского урбанизма. Джекобс побеждает в поединке с Мозесом. Это один из самых значимых поворотных пунктов в истории Нью-Йорка (следующий такой поворот произойдет гораздо позже, с приходом в мэрию Рудольфа Джулиани).

История городской политики ХХ века — это история противостояния двух языков описания города (и связанных с ними сценариев развития): высокого и левацкого урбанизма. К 1960-70-м годам эти две модели уже сказали друг другу все, что могли. Не то, чтобы они полностью исчерпали себя — просто их ресурсов оказалось явно недостаточно для понимания того, что происходило с городами. Так на авансцене появилась третья, самая молодая на сегодняшний день городская идеология — назовем ее хипстерским урбанизмом.

Модернисты инвестируют в небоскребы и шоссе, «левые» — в доступное жилье и общественный транспорт, хипстеры — в велодорожки, парки и пешеходные зоны. Хипстерский урбанизм превращает городское пространство в подмостки, город — больше не машина, а сцена. (То есть машина совсем иного рода: машина представления, машина удовольствия.) Он раскрашивает в яркие цвета заборы и устанавливает на каждом углу контейнеры для сортировки мусора. Заброшенные промзоны становятся очагами общественной жизни. Постиндустриальные трущобы оккупируются представителями «креативного класса» и образуют новый «творческий кластер». Несмотря на тщательно культивируемую идеологию «livability», это не про жилье, но и не про рабочие места — это, скорее, про те пространства, где люди могут встречаться и общаться друг с другом (от дворов до центральных парков). Кредо хипстерского урбанизма точно выразил датский архитектор Ян Гейл: «Не спрашивайте меня, сколько людей живет в этом городе — спросите, сколько получают от этого удовольствие». И дальше: «город должен быть как хорошая вечеринка — если я возвращаюсь домой до трех часов ночи, значит, он не удался». Город — это весело. Город — это ярко. Город — это непрерывная череда событий. Город — это там, где вам есть куда пойти. Город — это «Istanbul the cool» и «I AmSterdam».

Если сцена — метафора города, то публичное пространство (прежде всего, парк, площадь, бульвар и пешеходная улица) — его метонимия. Это те места, которые, будучи частью города, в наибольшей степени обладают его конститутивными признаками. Здесь обнаруживается любопытное различие концептуализаций публичного пространства в языках хипстерского и левого урбанизма. Левый урбанизм «кодирует» публичное пространство в логике Ханны Арендт — как пространство общественное. Общественным пространством является любое пространство, в котором «сообщество дано самому себе»: члены данной общности собираются там для обсуждения вопросов «общей судьбы», в нем принимаются решения, формируется общая идентичность, а как следствие — идентичность с самим местом. (Не будем проводить напрашивающуюся параллель с Майданом.) Двор может быть общественным пространством локального сообщества так же, как агора — общественное пространство древнегреческого полиса. Чистопрудный бульвар становится общественным пространством лишь в тот момент, когда его захватывают активисты «Оккупай Абай». Нет коммуникации, идентичности и сообщества — нет общественного пространства. Нет общественных пространств — нет «политики» в ее исходном значении.

Принципиально иначе публичное пространство кодируется в языке хипстерского урбанизма. Здесь оно именно публичное — пространство, где люди даны друг другу не как члены сообщества, а как наблюдатели. Такая концептуализация предполагает, что публичным его делает возможность находиться в ситуации соприсутствия с незнакомыми людьми, не вступая с ними в коммуникацию. (Лучшее теоретическое обоснование такой концептуализации мы найдем в известной работе «Поведение в публичных местах» И. Гофмана). Отсюда ценность «третьих мест» для этой городской идеологии. Неслучайно символом хипстерского урбанизма в Москве становятся парк Горького и «Стрелка», а в Петербурге — Новая Голландия и лофт «Этажи».

Подчеркнем: данный способ мышления и говорения о городе не имеет практически никакого отношения к тем, кого называют «хипстерами» (хотя они и оказываются главными потребителями изменений, производимых в городской среде хипстерским урбанизмом). Так же и в Европе запрос на «город как сцену» формировался режиссерами, а не зрителями. Яркий пример — Стамбул. Для жителей благоустроенных европейских городов он на некоторое время превратился в Мекку хипстерского туризма. Официальная городская риторика («Стамбул — это мост, место встречи Европы и Азии, старого и нового, истории и современности») уступила привнесенной риторике панъевропейского хипстерского урбанизма: Istanbul the cool! Однако в июне 2013-го протест против вырубки деревьев в парке Гези практически перерос в «турецкую весну». Публичные пространства (парк Гези и площадь Таксим) стремительно перекодировались в пространства общественные — места, в которых выковывается идентичность городских сообществ.

Это различие — между публичным и общественным пространством — плохо разработано в теории, но принципиально в данном конкретном случае. Хипстерский урбанизм — идеология публики и публичности, тогда как сообщества и самоорганизация — давний фетиш левого урбанизма.

Что не так с анализом городских идеологий?

Городок был уже так близко, что стало можно рассмотреть, как мечутся на верхних ярусах крохотные человечки, словно муравьи. Им, наверное, страшно — Лондон настигает и спрятаться некуда! Но жалеть их не надо, ведь это естественный процесс: большие города поглощают маленькие, а те — еще более мелкие, а самые крохотные городки поедают мизерные неподвижные поселения. В этом и состоит принцип муниципального дарвинизма.

Филип Рив

Сделаем следующий шаг. Приведенный выше способ анализа одновременно удобен и ущербен. Удобен, потому что позволяет многое объяснить в современных тенденциях развития больших городов. В случае Москвы он проясняет кардинальное изменение роли общественных пространств (обновление парка Горького, развитие парка «Сокольники», реконструкцию ВВЦ), превращение центральных улиц в пешеходные зоны, а центральных дворов — в сценические площадки, увеличение количества общегородских мероприятий, проекты «велосипедизации» отдельных административных округов, появление новой городской эстетики и новых нарративов о городе. Однако этот аналитический инструментарий принципиально оставляет непроясненной связь между языком и пространством. Анализ городских идеологий избегает вопроса о том, как одно связано с другим.

Из приведенного выше примера следует, что есть город (как пространство, инфраструктура, совокупность живых и неживых объектов) и есть некоторое повествование о нем. Читателю предлагается самому расставить акценты. Представим себе шкалу, на одном конце которой утверждение «Город — объективная реальность, данная нам в ощущениях и повествованиях», а на другом — утверждение «Язык обладает самостоятельным существованием и все, что мы видим в городском пространстве — на самом деле, проекция той или иной идеологии». Это симметричные аксиомы. И симметричные заблуждения.

Первое аксиоматическое заблуждение принадлежит градостроителям и планировщикам. Оно приписывает онтологический статус (и каузальную силу) исключительно объектам городского пространства: каков город, таковы и идеологии. А потому Петербург сам диктует логику «петербургских нарративов», подобно тому как некоторые объективные особенности Москвы заставляют говорить о ней именно так и не иначе. При некоторой степени самоуверенности можно утверждать, что не только городские идеологии, но и теории города — производные от «объективных городских особенностей». Почему чикагская школа прибегает к языку городской экологии, а лос-анджелесская — к языку марксизма? Ответ должен быть найден в специфике Чикаго и Лос-Анджелеса соответствующих исторических периодов.

«Сильный» урбанистический нарратив нацелен на лишение городских идеологий каузальной силы. Идеологии — это, конечно, удобный объект исследования, но город порождает их в куда большей степени, чем они — город. Иными словами, метафоры городского пространства — не более чем его, пространства, репрезентации. При этом само пространство (понятое расширительно, как вся совокупность объектов и территорий) полагается единственным источником причинности. Меняется город — меняются языки его описания. Слабость такого теоретического хода бросается в глаза. Городские идеологии космополитичны и не прикованы цепями ни к историческим периодам, ни к местам своего обитания. Хипстерский урбанизм находит в Москве больше отклика, чем в Петербурге, но это не мешает ему, например, пускать корни в Самаре и торжествовать в Перми. Должны ли мы объяснить это явление некоторым мистическим «избирательным сродством» Перми, Москвы и Самары? А как быть со Стамбулом и Копенгагеном? Отсюда один шаг до абсурдной идеи «ложного сознания» больших городов: «Пермь — это Пермь, а Москва — это Москва, но в силу парадоксальной политической аберрации Москва начинает говорить и мыслить себя как Пермь». Соответственно, требуется «настоящий специалист», чтобы объяснить городу его объективную природу и предложить подходящую ему идентичность и идеологию.

Теперь сместимся на одно деление нашей воображаемой шкалы — сделаем шаг к языку. Это движение от «сильного» урбанистического объяснения к «сильному» социологическому. Социологизм действует чуть тоньше. Действительно, есть город и есть языки его описания. Но языки производятся людьми — причем людьми, живущими в этом городе. Появляются новые люди — появляются новые языки. А значит, городское пространство само по себе не обладает каузальной силой, но и идеологии ею не обладают. Городские повествования — не репрезентации, а результаты аккумуляции интересов разных борющихся друг с другом групп интересов. Социологизм объясняет смену доминирующих идеологий и изменение пространства одним и тем же стандартным набором факторов: от «трансформации социальной структуры» до «смены элит». В логике социологизма: сначала появляется «креативный класс», затем он из класса-в-себе становится классом-для-себя, потом его интересы и картина мира складываются в новую метафорику города, а уже затем чуткие к его чаяниям и риторике элиты начинают использовать эту метафорику в политической борьбе, соответствующим образом преобразуя городское пространство.

К сожалению, такая логика — столь дорогая сердцу социологов — плохо работает на российском материале. Потому что значительная часть политических решений принимается не в соответствии с чьими-то скрытыми интересами, а просто потому, что «что-то должно быть сказано [на планерке]» и «что-то должно быть сделано [по итогам года]». Машина городского управления — не столько арена столкновения элит, сколько самореферентная операционная система, базовая операция которой — решение-с-последующей-реализацией. Решение же требует языка. Последние пять лет мы были свидетелями того, как язык, пользуясь выражением Никласа Лумана, «производил собственные индикаторы реальности». Неслучайно хипстерский урбанизм появился в России существенно раньше самих «хипстеров» и «выражающих их интересы» элит. Нет решительно никакой гомологии в изменении социальной структуры города и смене доминирующего языка его описания. (Хотя наблюдатель-параноик всегда сможет проследить связь между сменой идеологии и сменой элиты. Проблема кроется как раз в слове «всегда».)

Должны ли мы, следовательно, порвать с «социологизмом» и «урбаницизмом» и решительно перейти на темную сторону — сторону языка? Заявить, что ни политические элиты, ни тем более объективные особенности города, не являются источниками причинности? Что языки описания существуют независимо и от объекта описаний, и от тех, кто на них говорит? Что городское пространство — пассивный проекционный экран, tabula rasa (или, в чуть смягченной версии: глыба мрамора с прожилками, ограничивающими произвол скульптора), на котором обитающие в горнем мире языки оставляют свои письмена? В отличие от социологизма и урбаницизма «филологизм» мыслит язык в духе Уильяма Берроуза: как вирус, завладевающий мозгом управленцев, навязывающий им свою систему различений и тем самым предопределяющий все последующие изменения.

Здесь я вынужден признаться в тайной (или вполне явной) симпатии к такому «идеалистическому» решению. Оно представляется мне наиболее теоретически чистым. Борьба метафор за право менять пространство — исключительно интересный предмет исследования. К примеру, до недавнего времени городские парки финансировались департаментом по количеству зеленых насаждений на единицу площади: действовала функционалистская метафора «Парки суть зеленые легкие города». С приходом хипстерского урбанизма в финансировании парков стало учитываться количество мероприятий, организованных на их территории, количество посетителей и ряд других показателей, связанных с иной метафорой: «Парки суть городские подмостки». Экологическая метафорика сменилась сценической, что повлекло за собой вполне материальные следствия.

Увы, приписывание исключительного онтологического статуса языку так же неудовлетворительно, как и два других «сильных» нарратива. На первый взгляд, этот теоретический ход связан с филологической интервенцией в урбанистику. Исследователи «городских текстов» отстаивающие, вслед за Юрием Лотманом, приоритет означаемого над означающим, использовали аппарат семиотики, чтобы заместить город «городом»: Петербург — «Петербургом Достоевского», Москву — «Москвой Гиляровского», а Афины — «Афинским текстом». Для этого им потребовалось всего несколько операций разотождествления и одна операция замещения. Чтобы такая логика приобрела убедительность, нужно отделить конкретный физический город от города абстрактного («мы не говорим о городах вообще, мы говорим о Нью-Йорке»), город в конкретный исторический период от того же самого города сегодня («мы не говорим о сегодняшнем Нью-Йорке, мы говорим о Нью-Йорке середины XX века»), и, наконец, город как пространство от его репрезентаций («мы не говорим о реальном Нью-Йорке, мы говорим о Нью-Йорке Сэлинджера»). После чего, если получившийся исследовательский нарратив достаточно убедителен, его выводы распространяются на все, что вначале было вынесено за скобки: «нетрудно заметить, что обнаруженные нами связи сохраняют свою релевантность для многих современных мегаполисов». Оставим подобный тип рассуждения на совести филологов и историков. Однако и для социолога он обладает немалой привлекательностью в силу одного аксиоматического допущения, созвучного эпистемологии социальных наук.

Результаты научного познания детерминированы выбранным теоретическим языком. Язык — условие возможности всякого знания об объекте. Он диктует исследовательскую оптику: мы видим то, что видим, потому что описываем это так, как описываем. Все, что мы знаем о городе, мы знаем лишь постольку, поскольку выбираем некоторый способ мышления и говорения о нем — в силу априорной концептуализации города как объекта исследования. Отсюда прямолинейный переход от рефлексии наших собственных теоретических языков описания («город как совокупность социальных функций», «город как ансамбль рутинных практик») к анализу языков самоописания города («машина неравенства», «машина роста», «сцена» и прочее). Именно с таким теоретическим ходом (делегирование объекту некоторых свойств наших собственных аналитических нарративов) связано пристальное внимание социолога к метафорам в городских самоописаниях.

Изображения: Руди Лин

В недавней истории полно примеров, когда искусственный интеллект доказывал, что он не глупее человека. Например, он побеждал профессиональных игроков в покер и выявлял новый мощный антибиотик, который способен бороться с резистентными бактериями. Но в большинстве случаев ИИ по-прежнему далек от людей, из-за чего была даже парочка скандалов.

Являются ли машины идиотами или гениями, вопрос открытый. Ответ на него в одноименной книге в переводе Заура Мамедьярова ищет ведущая ученая-информатик Мелани Митчелл. С разрешения издательства Corpus мы публикуем отрывок о том, какую роль в обучении играют котики и может ли компьютер когда-нибудь стать таким же разумным, как Homo sapiens.

В этом тексте упоминается Гарри Кимович Каспаров. Мы обязаны сообщить читателям, что в мае 2022 года Минюст внес его в реестр физлиц-иноагентов.

Вы когда‑нибудь выкладывали на YouTube видеоролик со своим котом? Если да, то вы не одиноки. На YouTube загружено более миллиарда видеороликов, и во многих из них фигурируют коты. В 2012 году специалисты по ИИ из Google сконструировали многослойную нейронную сеть, имеющую более миллиарда весов, которая «просматривала» миллионы случайных видеороликов на YouTube и корректировала веса таким образом, чтобы успешно сжимать, а затем распаковывать избранные кадры. Исследователи Google не ставили системе задачу приобретать знания о конкретных объектах, но что же они обнаружили через неделю тренировки, заглянув в структуру сети? Там нашелся «нейрон» (или ячейка), который, судя по всему, отвечал за кодирование котов. Эта машина-самоучка по распознаванию котов стала одним из целой серии впечатляющих прорывов ИИ, привлекших внимание публики в последнее десятилетие. В основе большей их части лежит набор алгоритмов нейронных сетей, называемый глубоким обучением.

До недавних пор представления общества об ИИ в основном формировались многочисленными фильмами и телесериалами, где ИИ был настоящей звездой, — вспомните «Космическую одиссею 2001 года» или «Терминатора». В реальном мире мы не замечали ИИ ни в прессе, ни в повседневной жизни. Если вы росли в 1990‑е или ранее, возможно, вы помните удручающее взаимодействие с системами распознавания речи при обращении в службы поддержки, роботизированную игрушку Furby, способную запоминать слова, или надоедливого и бесполезного Скрепыша, виртуального помощника в виде скрепки, созданного компанией Microsoft. Тогда еще не верилось, что появление полноценного ИИ не за горами.

Возможно, именно поэтому многие удивились и расстроились, когда в 1997 году шахматная программа Deep Blue, разработанная компанией IBM, победила чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Потрясенный Каспаров даже обвинил IBM в жульничестве, полагая, что машина не может так хорошо играть в шахматы, не получая помощи от экспертов. (По иронии судьбы на Чемпионате мира по шахматам в 2006 году ситуация изменилась, когда один из участников обвинил другого в жульничестве, решив, что тот получает подсказки от компьютерной шахматной программы, — прим. автора)

Наш коллективный человеческий страх перед Deep Blue быстро рассеялся. Мы смирились с тем, что шахматы поддались машине, использующей метод «полного перебора», и даже допустили, что умение хорошо играть в шахматы вовсе не требует общей интеллектуальной одаренности. Когда компьютеры превосходят людей в каком‑либо деле, мы обычно реагируем именно так: приходим к выводу, что для успешного выполнения этой задачи большого ума не надо. «Когда все работает исправно, никто уже не называет это ИИ», — сокрушался Джон Маккарти.

Однако с середины 2000‑х годов мы стали узнавать о новых достижениях ИИ, а затем его успехи понеслись друг за другом с головокружительной скоростью. Google запустила сервис автоматического перевода с языка на язык, «Google Переводчик». Он был несовершенен, но работал на удивление сносно, а впоследствии стал значительно лучше. Вскоре после этого на дороги Северной Калифорнии выехали беспилотные автомобили Google, осторожные и робкие, но все же самостоятельно передвигающиеся в потоке. В наших телефонах и домах появились такие виртуальные помощники, как Siri от Apple и Alexa от Amazon, которые научились обрабатывать многие голосовые запросы. YouTube стал предоставлять поразительно точные автоматизированные субтитры к видео‑ роликам, а Skype предложил синхронный перевод с одного языка на другой во время видеозвонков. Facebook вдруг стал с пугающей точностью узнавать вас на загружаемых фотографиях, а фотохостинг Flickr начал автоматически генерировать текстовое описание фотоснимков.

В 2011 году разработанная IBM программа Watson уверенно выиграла у чемпионов телеигры Jeopardy!, умело интерпретируя подсказки, изобилующие игрой слов. Наблюдая за этим, ее противник Кен Дженнингс счел нужным «поприветствовать наших новых компьютерных владык». Всего пять лет спустя миллионы интернет-пользователей вникали в премудрости игры го, издавна неприступной для искусственного интеллекта, когда программа AlphaGo в четырех партиях из пяти одержала блестящую победу над одним из лучших игроков мира.

Шумиха вокруг искусственного интеллекта быстро стала оглушительной, и деловой мир обратил на это внимание. Все крупнейшие технологические компании направили миллиарды долларов на исследование и разработку ИИ, непосредственно нанимая специалистов по ИИ или приобретая небольшие стартапы с единственной целью заполучить их талантливых сотрудников. Потенциальная возможность таких сделок, мгновенно делающих основателей стартапа миллионерами, привела к появлению множества стартапов, часто финансируемых и управляемых бывшими университетскими преподавателями, у каждого из которых был свой подход к ИИ. Журналист Кевин Келли, освещающий новости мира технологий, заметил: «Несложно представить, какими будут бизнес-планы следующих 10 000 стартапов: возьмем что‑нибудь и добавим ИИ». Важно подчеркнуть, что почти все эти компании понимали под ИИ глубокое обучение. Так расцвела очередная весна ИИ.

ИИ: ограниченный и общий, слабый и сильный

Как и в любую из прошлых весен ИИ, сегодня эксперты предсказывают, что «общий ИИ» — тот, который по большинству параметров находится на одном уровне с человеческим разумом или превосходит его, — не заставит себя ждать. «ИИ человеческого уровня появится в середине 2020‑х годов», — предрек Шейн Легг, один из основателей Google DeepMind, в 2008 году. В 2015 году генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил: «В следующие пять-десять лет мы среди прочего ставим перед собой цель превзойти возможности человека в основных областях восприятия: зрении, слухе, речи, мышлении в целом». Философы ИИ Винсент Мюллер и Ник Бостром опубликовали результаты проведенного в 2013 году опроса исследователей, в котором многие заявили о пятидесятипроцентной вероятности появления ИИ человеческого уровня к 2040 году.

Хотя этот оптимизм во многом основан на недавних успехах глубокого обучения, эти программы — как и все системы ИИ, разработанные до сих пор, — относятся к сфере так называемого ограниченного, или слабого, ИИ. Эти термины не столь уничижительны, как кажется: они просто обозначают систему, которая может выполнять лишь одну узкую задачу (или небольшой набор родственных задач). Возможно, AlphaGo лучше всех в мире играет в го, но больше она ничего не умеет: она не умеет играть ни в шашки, ни в крестики-нолики. «Google Переводчик» может перевести английскую рецензию на фильм на китайский, но не может сказать, понравился ли фильм рецензенту, и уж точно не сумеет сам посмотреть этот фильм и написать о нем отзыв.

Термины «ограниченный» и «слабый» используются в противовес «сильному», «общему», «полноценному», или ИИ «человеческого уровня», то есть искусственному интеллекту из кино, который умеет почти все, что умеют люди, или даже гораздо больше. Возможно, изначально исследователи ставили своей целью разработку общего ИИ, но создать его оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось. Со временем работа над ИИ свелась к решению конкретных, четко определенных задач по распознаванию речи, игре в шахматы, беспилотному вождению и так далее. Создание машин, которые выполняют эти функции, полезно и часто прибыльно, и можно сказать, что при решении каждой из этих задач необходимо задействовать «разум». Но пока еще не создана ни одна ИИ-программа, которую можно было бы назвать разумной в общем смысле. Это хорошо описано в недавней оценке состояния отрасли: «Множество ограниченных интеллектов никогда не составят в сумме общий интеллект. В общем интеллекте важно не количество навыков, а интеграция этих навыков».

Постойте. Учитывая, что ограниченных интеллектов становится все больше, сколько времени должно пройти, прежде чем кто‑нибудь найдет способ комбинировать их, воссоздавая широкие, глубокие и тонкие характеристики человеческого разума? Стоит ли верить когнитивисту Стивену Пинкеру, который считает, что ничего особенного не происходит? «До появления ИИ человеческого уровня по‑прежнему остается от пятнадцати до двадцати пяти лет, как это было всегда, а многие его хваленые успехи поверхностны», — отметил Пинкер. Или же нам стоит прислушаться к оптимистам ИИ, которые уверены, что на этот раз, в эту весну ИИ, все будет иначе?

Неудивительно, что в среде исследователей ИИ бытуют значительные разногласия по вопросу о том, что означает «ИИ человеческого уровня». Как понять, удалось ли нам сконструировать «думающую машину»? Нужны ли такой системе сознание или самоосознание, которыми обладают люди? Должна ли она понимать вещи так же, как их понимает человек? Учитывая, что речь идет о машине, не будет ли корректнее говорить, что она «моделирует мышление», или же можно утверждать, что она действительно мыслит?

Могут ли машины мыслить?

Подобные философские вопросы терзают сферу ИИ с самого ее возникновения. Британский математик Алан Тьюринг, разработавший в 1930‑х годах первую концепцию программируемого компьютера, в 1950 году опубликовал статью, в которой спросил, что мы имеем в виду, когда задаем вопрос: «Могут ли машины мыслить?» Предложив свою знаменитую «имитационную игру» (которая сегодня называется тестом Тьюринга и подробнее о которой я расскажу ниже), Тьюринг перечислил девять возможных аргументов против создания действительно мыслящей машины и попытался их опровергнуть. Предполагаемые аргументы варьируются в диапазоне от теологического — «Мышление — это функция бессмертной человеческой души. Бог наделил бессмертными душами всех мужчин и женщин, но не дал их ни другим животным, ни машинам. Следовательно, ни животные, ни машины не могут мыслить», — до экстрасенсорного, который звучит примерно так: «Люди могут телепатически общаться друг с другом, а машины не могут». Как ни странно, Тьюринг признал последний аргумент «довольно сильным», потому что «статистических наблюдений, по крайней мере о телепатии, несметное множество».

По прошествии нескольких десятилетий лично я считаю самым сильным из вероятных аргументов Тьюринга «возражение с точки зрения сознания», которое он формулирует, цитируя невролога Джеффри Джефферсона:

Пока машина не сможет написать сонет или сочинить концерт, побуждаемая мыслями и чувствами, а не случайной последовательностью символов, мы не сможем согласиться с тем, что машина тождественна мозгу, то есть что она не только пишет эти вещи, но и понимает, что это она их написала. Ни один механизм не может чувствовать (а не просто искусственно сигнализировать, что не требует сложного устройства) радость от своих успехов, печалиться при расплавлении клапанов, получать удовольствие от лести, огорчаться из‑за ошибок, увлекаться противоположным полом и злиться или расстраиваться, когда ему не удается получить желаемое.

Обратите внимание, что в этом аргументе говорится следующее:

1) только когда машина чувствует и сознает собственные действия и чувства — иными словами, когда она обладает сознанием, — мы можем считать, что она действительно мыслит;

2) ни одна машина никогда не будет на это способна. Следовательно, ни одна машина никогда не сможет мыслить по-настоящему.

Я считаю, это сильный аргумент, хотя и не соглашаюсь с ним. Он перекликается с нашими интуитивными представлениями о машинах и пределах их возможностей. Я обсуждала возможность создания машинного интеллекта с огромным количеством друзей, родственников и студентов, и многие из них приводили этот аргумент. Например, недавно моя мама, юрист на пенсии, прочитала в The New York Times статью об успехах «Google Переводчика», и у нас состоялся такой разговор:

Мама: Проблема в том, что люди в сфере ИИ слишком много антропоморфизируют!

Я: Что ты имеешь в виду?

Мама: Они говорят так, словно машины могут мыслить по‑настоящему, а не просто моделировать мышление.

Я: В чем разница между тем, чтобы «мыслить по‑настоящему» и «моделировать мышление»?

Мама: По-настоящему мыслят при помощи мозга, а моделируют мышление при помощи компьютеров.

Я: Что особенного в мозге, что позволяет ему мыслить «по‑настоящему»? Чего не хватает компьютерам?

Мама: Не знаю. Думаю, в мышлении есть нечто человеческое, что компьютеры никогда не смогут полностью воссоздать.

Так считает не только моя мама. Многим людям это кажется столь очевидным, что не требует объяснений. Как и многие из этих людей, моя мама причислила бы себя к сторонникам философского материализма: она не верит в существование нефизической «души», или «жизненной силы», которая наделяет живых существ разумом. Она просто считает, что машины никогда не будут в состоянии «мыслить по‑настоящему».

В научных кругах самую знаменитую версию этого аргумента предложил философ Джон Сёрл. В 1980 году Сёрл опубликовал статью «Разум, мозг и программы», в которой заявил о своем категорическом несогласии с тем, что машины могут «мыслить по‑настоящему». В этой популярной и неоднозначной статье Сёрл ввел концепции «сильного» и «слабого» искусственного интеллекта, чтобы провести черту между двумя философскими утверждениями о программах ИИ. Хотя сегодня люди в основном называют сильным «ИИ, способный выполнять большинство задач на человеческом уровне», а слабым — уже существующий ограниченный ИИ, Сёрл использовал эти термины иначе. В представлении Сёрла, ИИ можно назвать сильным, если «должным образом запрограммированный цифровой компьютер не просто моделирует разум, а в буквальном смысле обладает разумом». Примерами слабого ИИ Сёрл, напротив, считал компьютеры, которые используются для моделирования человеческого разума, но не обладают разумом «в буквальном смысле». И здесь мы возвращаемся к философскому вопросу, который я обсуждала с мамой: есть ли разница между «моделированием разу‑ ма» и «обладанием разумом в буквальном смысле»? Как и моя мама, Сёрл полагает, что эта разница принципиальна, и заявил, что сильный ИИ невозможен даже в теории.

Иллюстрации: Руди Лин

Уже четыре года редакция Enter совместно с образовательной площадкой «Мастера» рассказывают о предпринимателях, которые ведут креативные проекты в Татарстане. В 2021 мы познакомились с создателями мастерской кастомайзинга мотоциклов и студии дизайна, посетили глэмпинг и диджитал-детокс лагерь. Поговорили о zero-waste в ресторанном бизнесе и производстве натурального корма для животных. А еще узнали, как создаются независимые фестивали.

Список внушительной, и мы верим, что он станет еще больше, ведь в Казани постоянно запускают крутые инициативы. Ну а пока почитайте про всех героев наших материалов, если вдруг кого-то упустили.

«КультТорг»: Как в одиночку провести 13 фестивалей разумного потребления

Создатель фестиваля «КультТорг» Лилия Юсупова организовывает маркеты, в которых принимают участие тысячи казанцев. Проект стартовал в 2018 году с небольшой гаражной распродажи и три года спустя стал крупным городским событием. Ресайкл, осознанное потребление, сбор мусора и помощь благотворительным фондам — вот только часть направлений фестиваля.

Good Friends Trip. Как поездки с друзьями на машине превратились в семейный бизнес

Good Friends Trip доказывает, что пандемия — не повод откладывать путешествия в долгий ящик. Проект Тимура и Камилы Тукаевых успешно показывает, что совершить приключение можно и без загранпаспорта — достаточно выделить один день, взять парочку друзей и можно отправляться изучать просторы соседней республики, к примеру.

Как основатели «ВсёВыключено» открыли взрослый диджитал-детокс лагерь с минимумом вложений

Дмитрий Никитин и Мария Зверева создали проект, благодаря которому каждый взрослый может в буквальном смысле оказаться вне зоны действия сети. «ВсёВыключено» — офлайн-лагерь с цифровым детоксом и акцентом на физических активностях, живом общении и практиках осознанности. В планах у команды увеличение количества участников и проведение смен в других регионах и странах.

Artists Collaboration: Дизайн студия из Казани, которая сделала Manufact, «Артель» и «Изин дом»

Соосновательницы Artists Collaboration сошлись во вкусах и видении, и в 2012 году Ксения Евстафьева и Ангелина Бородкина начали сотрудничество. Первый проект дизайнеров — обновление концепции «Приюта Холостяка» — принес им известность среди казанской общественности. И теперь уникальный стиль студии можно узнать в интерьерах многих гастрономических проектов города.

Urman Camp: Как построить глэмпинг за два месяца и привлечь туристов со всей России

Основатели Urman Camp Илья Сафиуллин и Ильнар Хамидуллин освоили 16 гектаров земли и построили на них базу загородного отдыха, которая уже пережила крещенские морозы и весенние паводки. Но несмотря на все трудности, бизнес на палатках продолжает привлекать все больше туристов. Интерес путешественников к глэмпингу особенно заметен на фоне активного развития внутреннего туризма.

Chef’s dog. Как семейная пара из Казани производит натуральный корм для питомцев

После 10 лет работы в общепите основательница Chef’s dog Алена Тимошенко открыла свое дело и продвинула тему здорового питания для питомцев в Казани. В создании продуктов девушка руководствуется опытом и наблюдением за своими животными, которых тоже перевела на натуральный рацион. В месяц Chef’s dog получает примерно 80 заказов — большинство клиентов становятся постоянными.

Технологии More: Как совместить принципы zero-waste и инновации в баре

За пять лет существования More становился победителем международной премии Barproof, неоднократно признавался лучшим баром Казани, а его команда входила в топы конкурсов барной индустрии. Прошедший 2021 стал для More годом экспериментов: в заведении начали использовать новые технологии приготовления напитков и придерживаться принципов zero-waste.

«НУР»: Как 10 человек создали фестиваль медиаискусства без инвесторов

Фестиваль медиаискусства «НУР» прогремел на всю Россию и позволил его организаторам — концепт-студии FORMATE — создать уникальное комьюнити в мире аудиовизуального искусства. Больше сотни современных художников из 15 стран объединились, чтобы показать новый формат творчества для массового зрителя и преобразить город с помощью цифровых технологий.

AXL Custom Garage: Как казанская мастерская создает кастомные мотоциклы

Основатель мастерской Антон Мустафин с детства увлекался ремонтом транспорта — в гараже своего отца он постоянно чинил автомобили, мопеды и катера. В 2015 году подростковая мечта превратилась в бизнес — Антон открыл первую в Казани мастерскую кастомайзинга мотоциклов. Сейчас в студии работают два человека: сам основатель и его коллега Георгий Гурьянов. Вместе мастера создают уникальные дизайн-проекты для мотоциклов.

В «Альпине нон-фикшн» при поддержке Института музыкальных инициатив вышла книга Дэниела Левитина «На музыке». Когда-то ее автор был рокером и саунд-продюсером, а теперь стал нейробиологом и изучает связи между музыкой и мозгом — например, что в голове у музыкантов и по какому принципу создаются хиты.

С разрешения издательства мы публикуем несколько страниц о восприятии музыки. Из них вы узнаете о том, как именно человек слышит разные звуки, почему мы можем отличать мяуканье кошки от Pink Floyd и чем нашей нервной системе так нравятся музыкальные записи.

Барабанная перепонка — простая мембрана, натянутая на ткани и кости. Это врата слуха. Практически все наши аудиальные впечатления основаны на том, как барабанная перепонка колеблется взад-вперед в ответ на удары молекул воздуха. (В какой-то степени ушная раковина — внешняя часть уха — тоже задействуется в слуховом восприятии, как и кости черепа, но по большей части основным источником всего, что мы узнаем о мире звуков, является барабанная перепонка.) Давайте рассмотрим типичное слуховое событие: человек сидит у себя в гостиной и читает книгу. Предположим, что в этой среде есть шесть источников звука, которые он способен идентифицировать: посвистывание вентилятора (или воздуховода), гудение холодильника на кухне, машины за окном (только здесь могут быть десятки различных звуков: двигатели, скрип тормозов, гудки и так далее), шелест листьев на ветру, мурлыканье кошки в соседнем кресле и прелюдии Дебюсси в проигрывателе. Каждый из них можно рассматривать как слуховой объект или источник звука, и мы способны их идентифицировать, потому что у каждого собственное отличительное звучание.

Звук передается по воздуху молекулами, колеблющимися на некоторых частотах. Эти молекулы бомбардируют барабанную перепонку, заставляя ее тоже колебаться определенным образом в зависимости от того, насколько сильно они по ней ударяют (согласно громкости, или амплитуде звука), и от того, насколько быстро они колеблются (согласно тому, что мы называем высотой звука). Однако в молекулах нет ничего, что подсказывало бы барабанной перепонке, откуда взялся звук и какие из молекул с каким объектом связаны. На молекулах, которые пришли в движение из-за мурлыканья кошки, нет табличек с надписью «кошка», а столкнуться с барабанной перепонкой они могли в то же самое время и в том же самом месте, что и звуки холодильника, вентилятора, музыки Дебюсси и всего остального.

Представьте себе, что вы плотно натягиваете наволочку на ведро и люди кидают в нее шарики для пинг-понга с разного расстояния. Каждый человек может бросать столько шариков и делать это так часто, как ему нравится. Ваша задача состоит в том, чтобы, глядя на одну только наволочку и ее движение, определить, сколько вокруг людей, кто они, движутся они к вам или от вас или вообще стоят на месте. Это аналогия того, какие задачи выполняет слуховая система при идентификации звуков, используя в качестве ориентира лишь колебание барабанной перепонки. Как по движениям этой беспорядочной массы молекул, ударяющихся в мембрану, мозгу удается понять, что нас окружает? И, в частности, как он решает задачу с музыкой?

Это происходит через извлечение признаков, за которым следует процесс их интеграции. Мозг извлекает из музыки основные, низкоуровневые характеристики с помощью специальных сетей нейронов, которые разделяют информацию о звуковом сигнале на высоту, тембр, расположение в пространстве, громкость, реверберацию, длительности нот и время начала их звучания (а также на различные компоненты нот). Эти операции выполняются параллельно сетями, которые вычисляют нужные значения и могут работать более или менее независимо друг от друга, то есть сети, отвечающей за высоту звука, не нужно ждать, пока сработает сеть, ответственная за длительность, чтобы начать собственные вычисления. Такой процесс — когда сети нейронов принимают во внимание только информацию, содержащуюся в стимуле, — называется восходящей обработкой данных. В окружающем мире и в нашем мозге перечисленные выше свойства музыки существуют раздельно. Мы можем изменить одно, не меняя другого, точно так же как можем изменить форму визуальных объектов, не меняя их цвета.

Низкоуровневая восходящая обработка основных элементов происходит в периферических и филогенетически более старых частях нашего мозга; термин «низкоуровневая» относится к восприятию элементарных, или базовых, свойств сенсорного стимула. Высокоуровневая обработка происходит в более продвинутых частях мозга, которые принимают проекции от сенсорных рецепторов и от ряда низкоуровневых процессорных единиц. Происходит объединение низкоуровневых элементов в цельную картину. Высокоуровневая обработка — это как раз та стадия, когда все собирается вместе и наш разум приходит к пониманию формы и содержания. С помощью низкоуровневой обработки мозг получает информацию о том, что на странице, которую вы сейчас читаете, есть пятна типографской краски, и, возможно, даже узнает какие-то базовые формы, например букву «и». Но только на стадии высокоуровневой обработки буквы собираются вместе, чтобы вы прочитали слово «искусство» и создали мысленный образ того, что оно означает.

Одновременно с тем как в улитке, слуховой коре, стволе мозга и мозжечке происходит извлечение признаков звука, центры высокоуровневой обработки в мозге получают постоянный поток данных о проделанной на данный момент работе. Эти данные постоянно перезаписываются по мере поступления более актуальной информации. Когда высшие мыслительные центры — в основном в префронтальной коре — получают обновления, они начинают трудиться изо всех сил, стараясь предсказать, куда музыка пойдет дальше, основываясь на нескольких факторах:

● на том, что уже было в музыкальном произведении, которое мы слышим;

● на том, что, как мы помним, будет дальше, если музыка знакомая;

● на том, что, как мы ожидаем, будет дальше, если нам знаком этот жанр или стиль, на основании прошлого опыта прослушивания подобной музыки;

● на любой дополнительной информации, какую удастся получить, например когда мы читаем краткое изложение музыкального произведения, когда исполнитель совершает внезапное движение или когда стоящий рядом человек толкает нас в бок.

Такие вычисления, производящиеся в лобной доле, называются нисходящей обработкой информации и могут оказывать влияние на модули уровнем ниже, пока те выполняют восходящие вычисления. Ожидания, возникшие в результате нисходящих процессов, могут привести нас к неправильному восприятию вещей, перенастроив некоторые сети в восходящих процессорах. Отчасти они составляют нейрональную основу перцептивного завершения и других иллюзий.

Нисходящие и восходящие процессы постоянно обмениваются информацией. В то же время, когда анализируются отдельные признаки, части мозга более высокого уровня, то есть филогенетически более развитые и получающие информацию от нижних отделов мозга, работают над их интеграцией в целостную картину. Мозг строит представление о реальности, основываясь на этих компонентах, подобно тому как ребенок строит крепость из кубиков «Лего». В процессе мозг делает ряд умозаключений на основе неполной или неоднозначной информации. Иногда они оказываются ошибочными, и зрительные и слуховые иллюзии как раз и являются примерами того, что наша система восприятия сделала неправильный вывод о реальном положении вещей.

В попытке идентифицировать слуховые объекты мозг сталкивается с тремя трудностями. Во-первых, информация, поступающая к сенсорным рецепторам, недифференцированна. Во-вторых, она неоднозначна: разные объекты могут одинаковым или похожим образом приводить в движение барабанную перепонку. В-третьих, информация редко бывает полной. Части звука иногда скрываются за другими звуками или теряются. Мозг должен вычислить, что за звук мы услышали на самом деле. Это происходит очень быстро и обычно подсознательно. Иллюзии, которые мы уже рассмотрели, как и данные перцептивные операции, не поддаются осознанию. Например, я могу вам сказать, что причина, по которой вы видите треугольники в фигуре Канизы там, где их нет, связана с перцептивным завершением. Но, даже понимая задействованные принципы, мы не можем взять и отключить их. Мозг обрабатывает информацию, как и прежде, и вы продолжаете удивляться.

Гельмгольц назвал этот процесс бессознательным умозаключением. Рок назвал его логикой восприятия. Джордж Миллер, Ульрих Найссер, Герберт Саймон и Роджер Шепард описывали восприятие как «конструктивный процесс». Все это — разные формулировки идеи, что видимое и слышимое нами является результатом длинной цепочки происходящих в уме событий, которые все вместе создают впечатление, мысленный образ физического мира. Многие особенности функционирования нашего мозга, включая восприятие цвета и вкуса, обоняние и слух, возникли в результате эволюции под давлением факторов, которых по большей части уже нет. Когнитивный психолог Стивен Пинкер и другие высказывали предположение, что наша система восприятия музыки, по существу, оказалась эволюционной случайностью, а также что при стремлении к выживанию и под давлением полового отбора у нас сформировалась система языка и коммуникации, которую мы научились использовать в том числе и для музыкальных целей. В сообществе когнитивных психологов этот вопрос по-прежнему считается спорным. Археологические находки дали нам несколько подсказок, но явные доказательства, которые помогли бы раз и навсегда решить эти вопросы, попадаются редко. Феномен завершения, который я описал, — не просто лабораторная диковинка. Этот принцип используют и композиторы, поскольку знают, что в нашем восприятии мелодическая линия продолжается, даже если ее часть заглушают другие инструменты. Когда мы слышим самые низкие ноты фортепиано или контрабаса, мы не воспринимаем частоту в 27,5 или 35 Гц, потому что эти инструменты, как правило, не могут производить много энергии на сверхнизких частотах, — на самом деле наши уши достраивают недостающую информацию и дают нам иллюзию, что звук и правда такой низкий.

В музыке мы поддаемся и другим иллюзиям. В фортепианных произведениях, таких как «Шелест весны» Синдинга или «Фантазия-экспромт» Шопена в до-диез минор, соч. 66, ноты сменяются так быстро, что в них слышится мелодия. Если сыграть их медленно, то она исчезнет. Из-за разделения потоков звука мелодия словно отделяется, когда ноты звучат достаточно близко друг к другу во времени, — перцептивная система соединяет их вместе, — а когда они расходятся во времени, мы не слышим мелодию. Бернар Лорта-Жакоб из парижского Музея человека пришел к выводу, что Квинтина (буквально «пятая») в вокальной сардинской музыке «а капелла» тоже иллюзия: из четырех мужских голосов словно возникает пятый — женский, если верно подобрать гармонию и тембр. (Певцы верят, что это голос Девы Марии, пришедшей вознаградить их, если они достаточно благочестивы и поют правильно.)

В песне «One of These Nights» («В одну из этих ночей») группы Eagles вступление исполняют бас и гитара, звучащие как один инструмент: бас играет одну ноту, а гитара добавляет глиссандо, но в нашем восприятии скользит бас, согласно гештальт-принципу продолжения. Джордж Ширинг создал новый тембральный эффект, заставив гитару (или в некоторых случаях виброфон) повторять то, что он играет на пианино, настолько точно, что слушатели задаются вопросом: «Что это за новый инструмент?» — тогда как на самом деле звучат два отдельных инструмента, которые в нашем восприятии сливаются. В песне «Lady Madonna» («Леди Мадонна») четверо участников группы The Beatles поют в сложенные ладони во время инструментальной паузы, а мы готовы спорить, что это звучат саксофоны — как раз благодаря необычному тембру, который им удается получить, в сочетании с нашими ожиданиями (нисходящими) о том, что в песне такого жанра должны звучать саксофоны (не следует путать этот трюк с настоящим саксофонным соло, также звучащим в песне).

В большинстве современных записей полно и других слуховых иллюзий. Благодаря искусственной реверберации вокал и соло-гитары звучат так, словно их звук доносится с противоположной стороны концертного зала, даже когда мы слушаем их в наушниках и источник звука находится в паре сантиметров от барабанной перепонки. С помощью микрофона можно записать гитару так, словно она размером в три метра, а наши уши прямо у нее в резонаторном отверстии, чего в реальности проделать никак нельзя (потому что струны натянуты прямо над отверстием, и, если бы мы приложили к нему ухо, гитарист бил бы не по струнам, а нам по носу). Мозг использует сигналы о спектре звука и типе эха, чтобы сформировать представление о слуховом мире, который нас окружает, подобно тому как мышь узнает о физическом мире с помощью усов. Звукорежиссеры научились имитировать эти сигналы, чтобы придать записям реалистичное звучание, даже если они создаются в стерильной звукозаписывающей студии.

Вот одна из причин, почему стольких людей сейчас привлекают музыкальные записи, особенно когда так легко стало носить плеер с собой и слушать музыку в наушниках. Звукорежиссеры и музыканты научились создавать специальные эффекты, которые дают мозгу приятные ощущения, воздействуя на сети нейронов, чья функция — различать важные особенности звуковой среды. Такие спецэффекты в принципе похожи на трехмерное искусство, кино или оптические иллюзии — и все это существует недостаточно давно, чтобы мозг успел развить специальные механизмы для восприятия подобных вещей. Скорее здесь работают системы, предназначенные для других целей. Поскольку в этих изобразительных средствах сети нейронов используются по-новому, нам они особенно интересны. То же самое можно сказать и о том, как создаются современные записи.

Наш мозг способен оценить размер замкнутого пространства на основе реверберации и эха, присутствующего в звуковом сигнале, который попадает к нам в уши. Пусть немногие из нас понимают уравнения для расчета объема того или другого помещения, все мы можем определить на слух, находимся мы сейчас в маленькой ванной с кафельными стенами, в концертном зале средней величины или в церкви с высоким потолком. То же мы можем сказать и о голосе в записи: мы знаем, в каком помещении находится вокалист или оратор. Звукорежиссеры создают то, что я называю гиперреальностью, — эквивалент кинотрюка, когда камера установлена на бампере несущегося автомобиля. От прослушивания записей мы переживаем сенсорные впечатления, которых не испытываем в реальном мире.

Наш мозг чрезвычайно чувствителен к измерению времени. Мы способны определить расположение объектов в окружающем мире, основываясь на разнице всего в несколько миллисекунд между тем, когда звук придет в одно ухо, и тем, когда дойдет до другого. Многие спецэффекты, которые нам нравятся в записанной музыке, основаны на этой чувствительности. В звучании гитар Пата Мэтини или Дэвида Гилмора из Pink Floyd используются многократные задержки сигнала для ощущения чего-то потустороннего, призрачного, стимулирующего области мозга, которые мы в реальной жизни еще не задействовали. Этот эффект имитирует звук замкнутой пещеры со множеством отражений, не существующий в реальности, — слуховой эквивалент бесконечно отражающих друг друга парикмахерских зеркал.

Пожалуй, величайшая иллюзия в музыке — иллюзия структуры и формы. В самих сменяющих друг друга нотах нет ничего, что создавало бы богатые эмоциональные ассоциации, которые вызывает у нас музыка. Нет ничего такого в гамме, аккорде или последовательности аккордов, что заставляло бы нас ожидать разрешения. Наше понимание музыки зависит от опыта и от нейрональных структур, которые способны учиться и видоизменяться с каждым прослушиванием новой песни и с каждым прослушиванием уже знакомой. Наш мозг усваивает своего рода музыкальную грамматику, специфичную для музыки нашей культуры, точно так же, как он обучается языку.

Изображения: Руди Лин

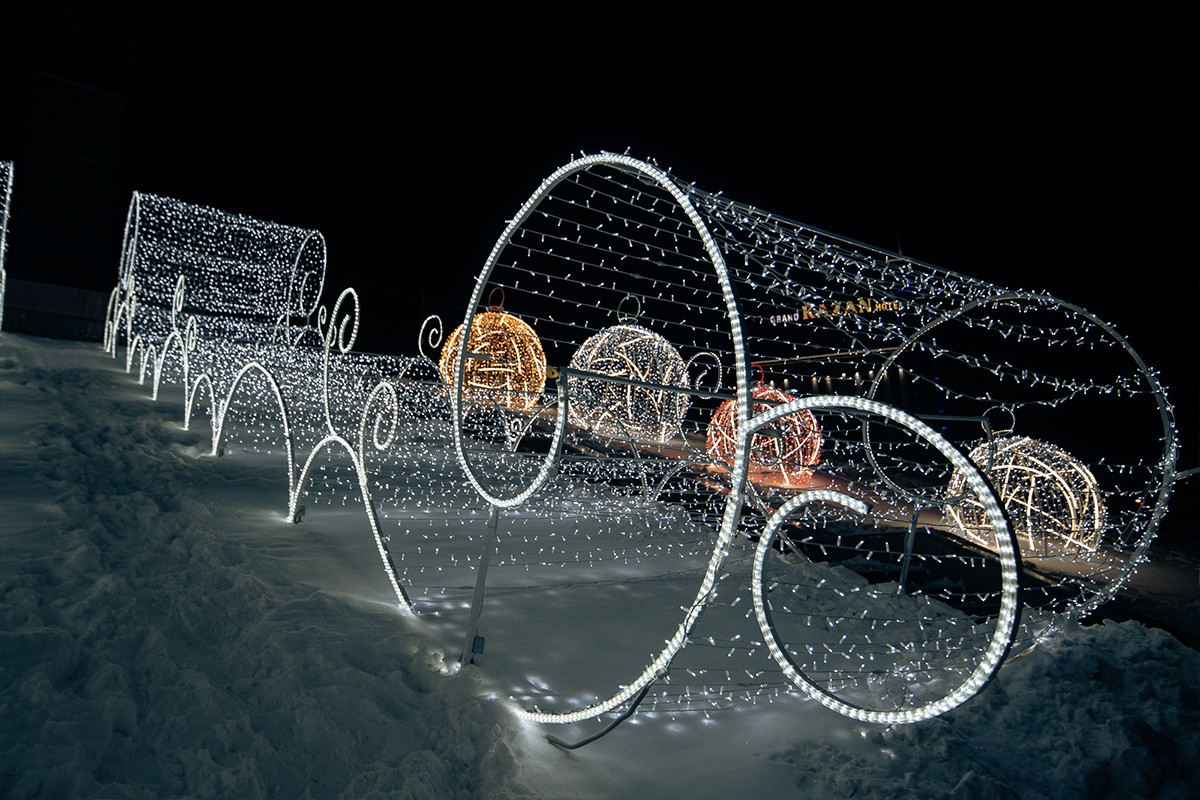

Каждый декабрь Казань заметно преображается к Новому году: город украшают гирляндами, яркими светящимися арками и лайтбоксами. Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, советуем взять паузу и погулять по центральным улицам, которые в 2021 году сияют как никогда. Специально для этого редакция Enter сделала свой маршрут — одевайтесь потеплее и следуйте за нами.

Главная елка Казани возле Центра семьи «Казан»

Новогодняя композиция «Корона» на Площади Тысячелетия

Рождественские украшения у Казанского Кремля

Композиция «2022» у Казанского Кремля

Улицы Лево- и Правобулачная

Светящиеся арки в Казанском Кремле

Световые инсталляции и елка на улице Кремлевской

Световая инсталляция в парке «Черное озеро»

Световая инсталляция на площади Свободы

Композиция «Снежинки» на улице Пушкина

Каскад с новогодними шарами на Вахитовском холме

Световая инсталляция на ул. Баумана

Световая инсталляция на площади перед театром имени Г.Камала

Световая композиция вдоль парка Тысячелетия

Композиция «2022» в Старо-Татарской слободе

Фото: Даниил Шведов

В декабре «Соли», одной из главных точек притяжения тусовщиков на Профсоюзной, исполнилось семь лет. К этой дате бар готовился с особым усердием: 5 декабря заведение впервые за все годы закрыли на ремонт, а спустя всего лишь десять дней «Соль» предстала перед гостями обновленной.

Enter решил зафиксировать изменения для потомков — выкладываем много фото, чтобы вы сравнили.

Было:

Стало:

Фото: Тоня Угарина, Андрей Соловьев

Летом Enter совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ запустил цикл о локальных производителях. Мы узнали, как в Татарстане варят сыр по итальянской технологии, делают лучший чак-чак и выращивают тонны клубники. Желаем, чтобы в новом году в Татарстане появилось еще больше успешных фермеров — а пока предлагаем изучить серию материалов.

Что покупать в Агропромпарке

Агропромпарк «Казань» со стороны кажется просто очень большим рынком, но на самом деле покупатели видят только часть комплекса: от глаз скрыты 17 перерабатывающих производств, склады, огромные холодильные камеры и лаборатория, где проверяют качество продуктов. Ассортимент на прилавках больше, чем в любом супермаркете (здесь есть даже хорошее безалкогольное вино!), а кроме этого здесь можно посмотреть, как пекут хлеб, готовят сыр и каймак и отжимают растительное масло.

Как «Фабрика здоровых продуктов» производит чай из трав и ягод

Для основателей «Фабрики здоровых продуктов» создание чая долго оставалось просто увлечением. Они выезжали в леса и поля на сбор, изучали техники высушивания и заваривания, угощали друзей и коллег и задумались о чайном бизнесе только в 2015 году. Небольшие партии разнотравья, ягод и фруктов партнеры закупают у татарстанских фермеров и энтузиастов и возрождают форму кооператива на селе.

«Фабрика» сразу отказалась от использования ароматизаторов и по сей день используют в сборах только натуральные добавки. Сейчас товары «Фабрики» продаются в 40 тысячах торговых точек в 62 регионах России.

«Татар Балы»: Как объединить пчеловодов и начать поставлять мед за рубеж

«Татар Балы» — бизнес Язиля Муллахазиева, который вместе с семьей занимается пчеловодством уже более 16 лет. Мед в «Татар Балы» считают лечебным и советуют есть по чуть-чуть: для этого бренд даже занялся разработкой методики потребления и созданием инструкций для покупателей. Продукцию можно заказать через сайт кооператива, в торговой сети «Бахетле», в онлайн-магазине Biocarte и у других ритейлеров.

Как «ТатЯгода» выращивает экологически чистую клубнику в Татарстане

Выращивание клубники основатели фермы воспринимают как хобби. Тем не менее, уже в первый год им удалось собрать рекордный урожай — более 15 тонн, а теперь объемы в разы больше. В 2021 году клубника в поле в в Больших Кургузях занимала 4 гектара, причем ягоды выращивали на разных уровнях. Саженцы «ТатЯгода» закупает в Европе, оттуда же заказывают экологически чистое питание. Созревшие ягоды собирают вручную, чтобы не повредить и сохранить идеальную чистоту клубники.

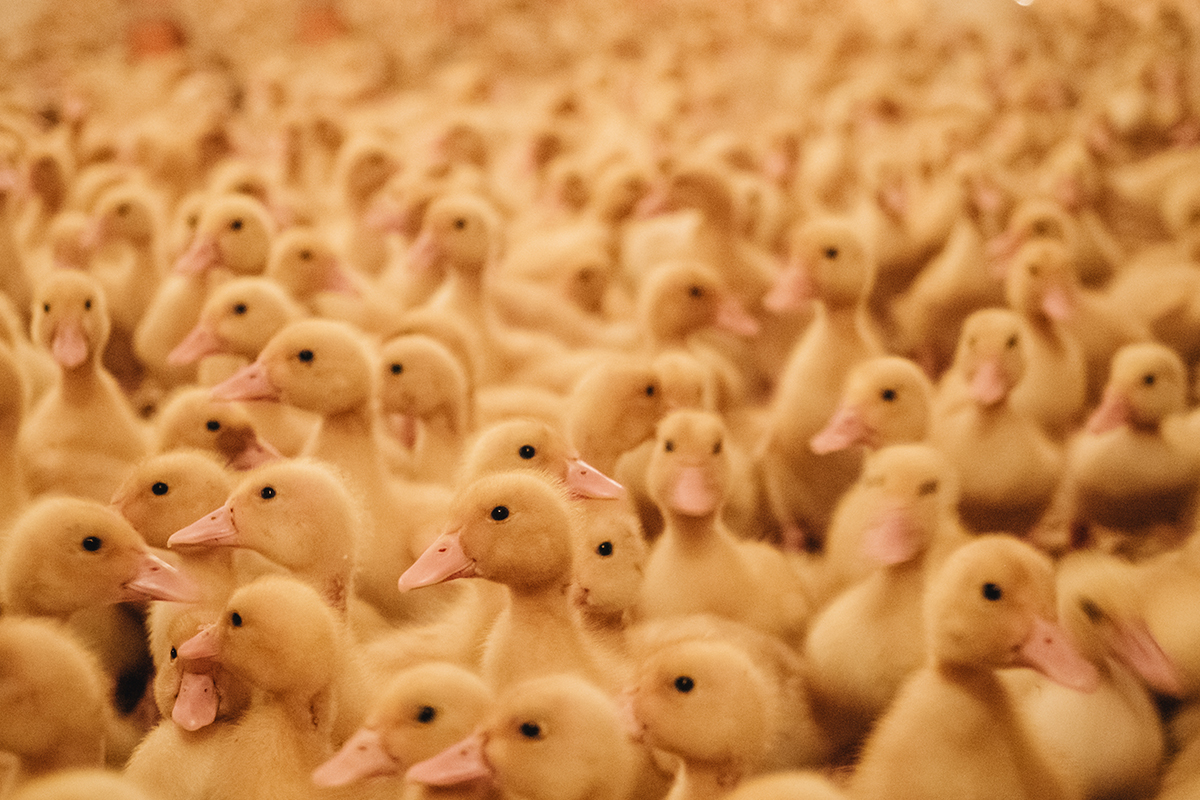

Как выращивают цесарок, фазанов и овец в «Светлой ферме»

Предпринимательница Татьяна Кирова получила экономическое образование, работала на руководящей должности в IT-компании и до открытия фермы никак не была связана с сельских хозяйством. Сейчас на ее ферме 100 голов овец и коз и около 700 птиц: куры, цесарки, фазаны, утки, гуси, перепела, бройлеры и индюки. Их предпринимательница выращивает на мясо и продает свежие яйца. За птицами она ухаживает с помощью Telegram-бота, который позволяет удаленно включить свет и вентиляцию, увеличить и уменьшить температуру в птичниках. В планах у Татьяны выращивать и коптить гусей и заняться агротуризмом.

Как работники казанской «Пекарни №1» делают правильный чак-чак своими руками

Чак-чак для Татарстана — нечто большее, чем просто традиционная сладость: многие везут его в качестве сувенира или ставят на стол по праздникам. В «Пекарне №1» десерт производят совмещая современное оборудования с ручным трудом. За день готовят 600-700 килограммов чак-чака в форме шариков, сердечек, брусков и даже свадебных тортов, а однажды в честь победы хоккейного клуба «Ак Барс» слепили Кубок Гагарина.

Чак-чак продается в обособленных магазинах, в пекарнях «Жар свежар», во «Вкусвилле», «Ленте» и «Ашане». Узнать его можно по маркировке «казанский» и значку «халяль», которым на рынке хлебобулочных изделий обладает только 21 производитель.

Как в фермерском хозяйстве «Рамаевское» выращивают уток для всей России

«Рамаевское» — один из самых популярных брендов, под которым продают утку по всей стране. Фермеры вывели стадо из утят из стран Евросоюза и теперь выращивают птиц на мясо и деликатесы. В хозяйстве есть цеха по производству тушенки, треугольников, самсы, блинов и колбасных изделий из качественного мяса. На каждый продукт наклеивается стикер с QR-кодом, отсканировав который, можно получить всю информацию: дату изготовления, сертификат и срок годности.

Каприно: Как в Татарстане производят более 20 видов итальянского сыра

Лаишевский завод получил название «Каприно» в честь сицилийского сыра, который производят из козьего молока. Сейчас на месте одного из цехов «Вамина» в Столбищах изготавливают более 20 сыров, в том числе и этот. Начать производство помог основатель знаменитой пиццерии на Кремлевской Джузеппе Спарта: он привлек итальянских поставщиков и технологов, которые обучили сотрудников. Руководитель завода Наиля Спарта провела для нас экскурсию и подробно рассказала (и показала) процесс варки и созревания сыра.

Бонусный тест: Сможете ли вы стать успешным фермером

Быть фермером не так просто, как может показаться. Чтобы бизнес процветал, он должен анализировать рынок, заниматься маркетингом, искать инвесторов и принимать рискованные решения. Предлагаем ответить на десять вопросов и узнать, сможете ли вы создать прибыльное хозяйство и стать идеальным предпринимателем в области сельского хозяйства.

В начале декабря Enter совместно с Министерством цифрового развития РТ при поддержке ИТ-парка запустили всероссийский конкурс среди дизайнеров на разработку уникального логотипа Года цифровизации. Он прошел в несколько этапов: на первом мы получили 265 заявок от авторов из разных городов страны. На втором независимое жюри во главе с Министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным оценили все проекты и выбрали десять лучших. На третьем было запущено народное голосование, в котором читатели выбирали понравившиеся работы.

В голосовании приняли участие Алсу Харисова, Максим Медведев, Александр Нейдеров, Фатих Мухаметзянов и Адель Гафаров из Казани, Денис Зайцев и Тимур Зинатуллин из Уфы, Рустам Ибрагимов и Ильмир Мусин из Москвы, Анастасия Петрова из Ульяновска. Голосование завершилось 26 декабря в 23:59 — за шесть дней читатели проголосовали 8 069 раз.

По результатам читательского голосования в конкурсе победили проекты Александра Нейдерова из Казани, Дениса Зайцева из Уфы и Алсу Харисовой из Казани.

1 место: Александр Нейдеров получит Apple iPad Pro (2021) 12,9″ Wi-Fi + Cellular 128 ГБ + Стилус Apple Pencil (второго поколения);

2 место: Денис Зайцев получит Apple iPhone 13, 128 ГБ;

3 место: Алсу Харисова получит умную колонку Яндекс.Станция Макс.

Напоминаем, все представленные работы будут рассматриваться только в рамках конкурса. Организаторы оставляют за собой право использования или неиспользования визуального концепта победителя.

Независимые выборы главных событий, открытий и сообществ 2021 года завершены! В традиционное голосование «Итоги года» от редакции Enter вошли почти 200 номинантов, за которых отдали больше 245 000 голосов.

Вечером 23 декабря в обновленном здании Присутственных мест в Казанском Кремле мы провели торжественную церемонию и вручили победителям статуэтки победителям. Оглашаем весь список!

В мультивселенной могут одновременно существовать три паучка и уживаться все мероприятия 2021 года, которых, кстати, было немало. Год запомнился открытием авиасообщения, закрытием «Ривьеры», запретом на громкую музыку и ограничением движения электросамокатов. Но как бы много ярких воспоминаний ни было, выбрать главное событие (как и главного героя франшизы) пришлось. И набрав 7 620 голосов, «Старт вакцинации» забирает победу.

Парение дуделок, работа на удаленке, сапборды и тусовки до полуночи смогли ненадолго избавить нас от мыслей о пандемии. Но ковидный образ жизни прочно закрепился в общественном сознании и «проник» еще в одну номинацию. Плохо это или хорошо, не беремся судить. Одно можно сказать наверняка: тенденция «Получать QR-коды» запомнится нам надолго, пусть ее победа и была предсказуема.

Номинация «Стыд года» заставила краснеть почти 16 000 наших читателей. И не зря, ведь события в 2021 году давали массу поводов для возмущений. Не будем концентрироваться на негативе, скажем лишь, что максимальную неловкость читатели испытали из-за финансовых пирамид, им отдано 5 995 голосов.

С мая по сентябрь горожане и туристы знакомились с новыми артистами на AWAZ, восхищались медиаартом на «НУР», узнавали новое о татарской культуре на Tat Cult Fest — и это только малая часть крутых событий за этот год. Сильнее всех читателям запомнился фестиваль «Профсоюзная», который наша редакция организовала совместно с мэрией Казани — благодарим за поддержку и надеемся увидеться там же в следующем году!

Вечно можно смотреть на огонь, воду и то, как хорошеет Казань с открытием или обновлением локаций. В этом году жителям города было на что посмотреть и из чего выбрать — крытый комплекс «УРАМ», первый IMAX в KazanMall, Летний двор «Соли», выставочный центр Ak Bars Retro Cars и Belova Art Gallery. Особого внимания удостоилась набережная Казанки, которая благодаря продолжению променада теперь имеет общую длину в четыре километра. За нее проголосовало 32% читателей.

Общественные пространства в городе открываются чаще, чем Казань объявляют очередной столицей чего-нибудь. Но с увеличением классных локаций любимый город становится только лучше. В этом году читатели выбирали самую популярную городскую площадку из восьми вариантов, и с отрывом в 2 803 голоса победила Национальная библиотека РТ.

Мы номинировали 10 заведений — что достаточно много для такого непростого года. В последний момент пальму первенства у «Дадиани» забрал концептуальный проект от международного холдинга Bulldozer Group и Александра Орлова More & More, которому в ноябре исполнился год. За короткое время он успел стать одним из любимых мест, как минимум, у 3 563 казанцев — именно столько голосов набрал победитель.

У Белоснежки было семь гномов, которые будили ее по утрам. А у казанцев есть семь кофеен Skuratov, и они справляются с этой задачей не хуже. За бодрящий эспрессо, цитрусовый чай, крутой сервис в любое время дня Skuratov заслуживает огромную любовь горожан к своим заведениями и 43% голосов в номинации.

В этом году на карте города появились новые кондитерские, заведения с паназиатской кухней и кафе, где готовят неаполитанскую пиццу. Больше всего нашим читателям запомнилось Breadly на Муштари — заведение с классными завтраками и самой инстаграмной входной группой.

Настоечные, коктейльные бары и места для вечеринок — это неполный список гастрономических открытий 2021-го. В борьбе за звание «Бара года» соревновались девять заведений. Активнее всех оказалась команда Drink Mall Korston, что и помогло ей вырвать победу у Zero, Prachka, Paranoia, «Бармузея Васи Ложкина», «Культа», «Библиотеки», «Ликер`S» и «Рецепта».

На барную улицу кто-то приходит танцевать, кто-то пить крафт или настойки, а кто-то делать все сразу. Лидер определился быстро — с отрывом почти в две тысячи голосов от Zero победила недавно обновившаяся к семилетию «Соль»!

За эти двенадцать месяцев состоялось несколько премьер, которые были отмечены даже за пределами Татарстана. Причем спектакли проходили не только в традиционных пространствах: летом Казанский ТЮЗ выпустил спектакль-променад «Ночной трамвай» по кольцевому маршруту трамвая №5а — и он сразу выиграл в читательском голосовании.

Посещая выставки в этом году, можно было увидеть искусно сотканные ковры, резьбу по линолеуму, фотопортреты Старо-Татарской слободы, акварели в в окружении сухой травы и целую независимую вселенную. Сильнее всего читателям понравился проект Центра современной культуры «Смена» — «Кажется, будет выставка в Казани», который впервые насколько масштабно знакомит с казанской сценой современного искусства. Не забудьте посмотреть и послушать работы 22 молодых казанских художников и музыкантов до 9 января.

Стриминговые сервисы уже давно подвели итоги года, но никто из трех российских «гигантов» (увы!) не открывал голосование. В результате любимым треком мог оказаться тот, который случайно был поставлен на репит во сне, а любимый артист — чьи треки вы слушали всего-то пару раз за год. Нас же не обманешь — мы знаем, в Казани искренне любят и голосуют за Нурминского.

Каждая команда внесла большой вклад в развитие ночной жизни города. Custom и «Семья» устраивали хип-хоп вечеринки, >000> пригласили выступать звезду 1990-х Исхака Хана, а «Шайтан» устроили школьный выпускной. Самая большая фанбаза оказалась у «Семьи» — она стала первой в своей номинации.

Dream team в Казани много, но номинация всего одна. Поэтому в ней соревновались сразу все — барные, спортивные и культурные сообщества, общественные пространства и объединения, организаторы фестивалей, продюсерская компания, архитектурное бюро и SMM-агентство. А победили герои прошлого года — Дирекция парков и скверов.

Год цифровизации в Татарстане наступит уже через несколько дней. Интернет-пользователи все чаще заказывают еду и другие товары онлайн, а о том, что для вызова такси нужно кому-то звонить, многие давно забыли. С введением QR-кодов некоторые из нас наконец-то разобрались в интерфейсе Госуслуг. Но первое место, набрав более 6 000 голосов, занял KazanExpress.

Кто станет победителем в этой номинации, было непонятно до самого конца. В последние часы, обойдя «ЭкоЛогично» всего на 149 голосов, лидером стал проект «Фракция». В этом году команда несколько раз расширяла фракции приема вторсырья, а еще активисты открыли новый просторный пункт, где можно сдать пленку, канистры, ящики, пластиковые бутылки и многое другое.

В новой номинации всех обошел проект, который реализуется уже четвертый год. В 2021 году в нем приняли участие 99 музыкантов, медиахудожников, графических дизайнеров, ученых из Берлина, Бостона, Владивостока, Йошкар-Олы, Казани, Кельна, Москвы, Пешавара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Симферополя, Стамбула, Уфы и Якутска. Как вы могли догадаться, наш победитель — Tat Cult Fest в Казанском Кремле.

Абсолютным чемпионом в номинации «Лучший спортивный проект» стал Казанский марафон. На забег в 2021 году вышли 14 000 участников из 67 регионов России и 29 стран мира. А дистанцию в 42,195 километра пробежали рекордные 2 000 спортсменов.

Человек года — единственная «личная» номинация, и каждый из номинантов действительно приложил все усилия, чтобы сделать мир вокруг нас лучше. В результате голосования в этом году победила руководитель центра поддержки людей, живущих с ВИЧ в СПИД Светлана Изамбаева, чья история способна вдохновить каждого.

Эту специальную премию в 2021 году мы вручаем тем, кто сделал международный фестиваль «НУР». Несмотря на ковидные ограничения и отсутствие финансовой поддержки, им удалось организовать выставки, инсталляции, лекции, хореографический и аудиовизуальные перформансы и открыть множество новых локаций. Поздравляем и надеемся, что фестиваль станет ежегодным.

Министерство по делам молодежи РТ продолжает удивлять своей отзывчивостью: ведомство поддерживает любые начинания и помогает молодым людям реализовывать самые смелые проекты. Совместно с ним редакция Enter провела открытую образовательную медиаплатформу D — DLINE, а под патронажем Министерства состоялся Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город – RE’ACTOR», фестиваль современной поэзии «СЛЭМ» и много других знаковых событий.

Интернет-журнал Enter и коммуникационное агентство K9 подвели итоги второй ежегодной диджитал-премии «Повелители лайков» среди блогеров, инфлюенсеров и онлайн-сообществ. В этом году в голосовании были представлены 115 участников в 14 номинациях.

Суммарно наши читатели отдали больше 200 000 голосов — проголосовавших хватило бы для полного заселения Иннополиса. Но мы не станем травмировать одиноких ученых — вместо этого просто порадуемся, что у блогеров такая активная аудитория. И пока победители в торжественной обстановке благодарят тех, кому обязаны триумфом, предлагаем тоже взглянуть на итоги голосования.

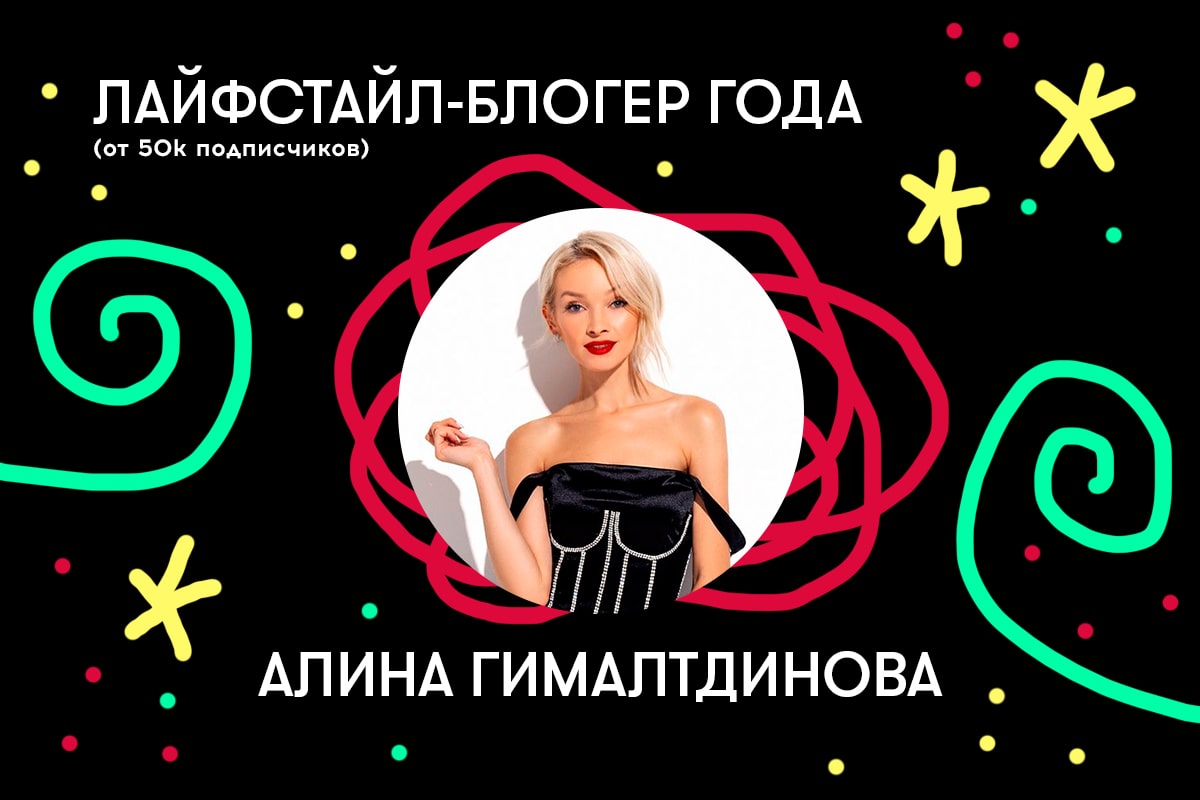

Яна Билан, Алина Гималтдинова, Гульнара Галимова, Разиля Матурова, Луиза Исламгулова, Люция Алеева, Диля Нигматуллина, Джаннат Мингазова и Камилла Хафизова — обладательницы самой большой аудитории в нашей премии. Суммарно за девушек отдали почти 24 000 голосов. Разумеется, расклад в номинации менялся день ото дня, а первой стала Алина Гималтдинова.

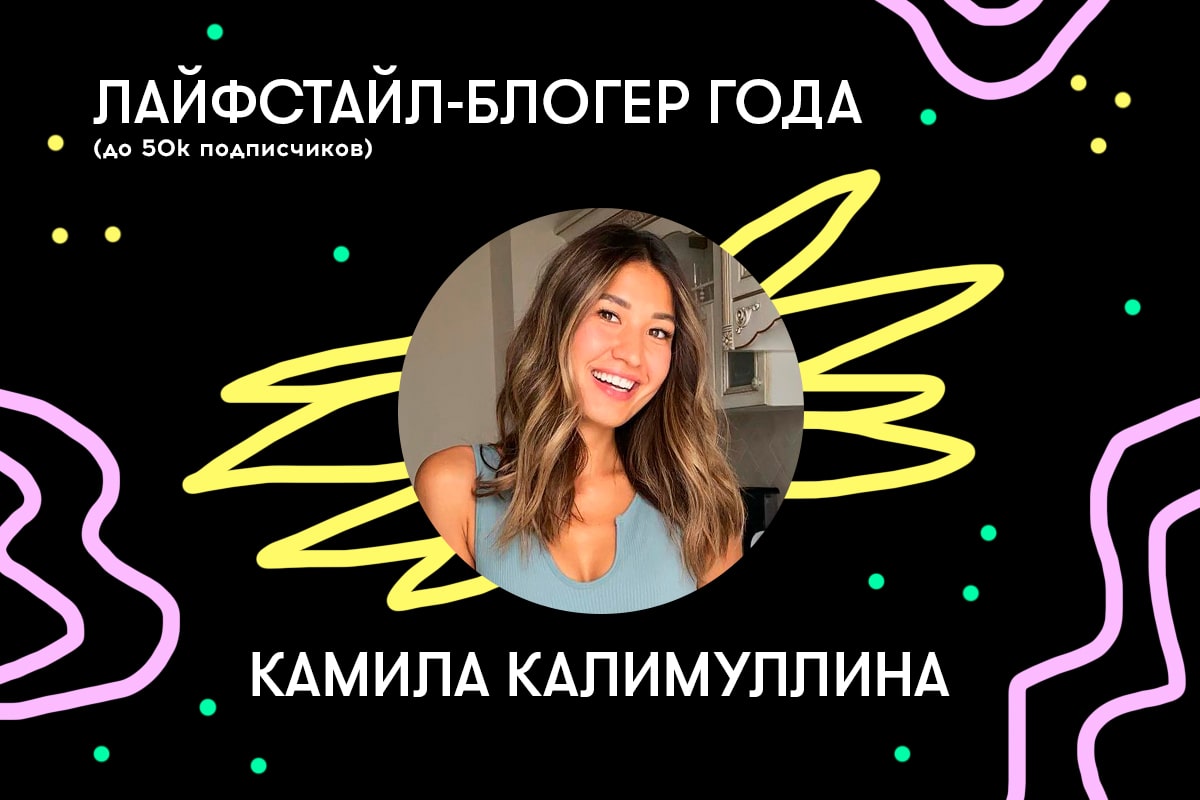

В номинации «Лайфстайл-блогер» борьба за первое место велась до последнего дня голосования. Лидеры сменяли друг друга ежеминутно, а все благодаря активной аудитории. Преданные подписчики просто не могли позволить проиграть своим любимым инфлюенсерам. Но какой бы высокой ни была конкуренция, последнее слово осталось за Камилой Калимуллиной.

Воспитывать детей, заниматься домом, организовывать досуг для всей семьи и интересно рассказывать обо всем в Instagram — задача со звездочкой. Этой премии достойны все номинантки, но больше всего поддержки получила Эндже Нармаева, которая вот-вот станет мамой в четвертый раз.

Несмотря на ограничения, мы понемногу вспоминаем, как путешествовать внутри страны и за ее пределами. Благодаря блогам Александра Сафронова, Эльвиры Валиевой, Нияза Аксанова, Артура Шайхутдинова и Сергея Мая нам удалось посмотреть множество интересных локаций: от вершины Эльбруса до каньона Тазы. Особенно пользователям запоминились приключения Булата Закирова, за это он получил 3 630 голосов и победу в номинации.

Посты в Instagram — излюбленный формат путеводителей не только для жителей города, но и для туристов. Благодаря «Интересным местам Казани» путешественники точно знают, куда сходить, где поесть и что посмотреть. За крутые локации и захватывающие рассказы о них Русина Семененко признана лучшим инстагидом этого года.

Чтобы расширить бизнес, важно привлекать новых партнеров, и соцсети в этом смысле неплохое подспорье. Кирилл Миняев, Айдар Исмагилов, Донат Мухаметшин, Азат Назмутдинов, Линар Хуснуллин и Рустем Гарипов честно старались вырвать победу, но опыт взял верх — и выиграл владелец всеми любимой «Ханумы» Фархат Ибраев.

Голоса в этой номинации росли быстрее, чем просмотры у ее участников. До последнего дня никнейм победителя оставался интригой — первое место с разницей всего в 23 голоса занял Iammblackboy.

Telegram становится популярнее с каждым днем, а информация там зачастую появляется раньше, чем где-либо. Стоит отметить, что в список номинантов вошли только авторские, не анонимные каналы.

В мессенджере казанцы читают о проектах ReLab Family, про новые бары и рестораны, интересуются местной архитектурой и локальной музыкой, а также следят за студенческими новостями. По итогам голосования первое место занял канал Дарьи Кураковой с интересными вакансиями «Работа в Казани». Его выбрали 1 418 человек.

Своя номинация у микромедиа, сервисов и онлайн-проектов появилась впервые. Сюда попали сатирические «новости» про Татарстан, путеводитель по неочевидным местам, проект с колыбельными на татарском языке, аккаунт с гипотетическими желаниями татарстанцев и другие. Но только за «Игрой в Татара» следили более 215 000 человек по всему миру — поэтому она и победила.

У каждого за спиной — армия поклонников, а в аккаунтах — синяя галочка. Читателям пришлось тяжело, ведь нужно было выбрать только одного номинанта. В голосовании участвовали режиссер Тимур Бекмамбетов, артистка Эльмира Калимуллина, обладательница титула Mrs Globe Алиса Тулынина, премьер балетной труппы театра им. Мусы Джалиля Олег Ивенко, BMX-райдер Ирек Ризаев. А победила певица Лэйна — и кажется, не без помощи тиктока!

Благодаря номинантам мы знаем не только фразу «Хәрмәтле пассажирлар, киләсе тукталыш…» Чтобы все полюбили татарский и могли хорошо на нем изъясняться, участники голосования придумывали разные форматы контента. Награду в нашей премии в этот раз забирает заслуженная артистка РТ и ведущая Гульназ Сафарова, но не забудьте подписаться и на остальных.

Микроинфлюенсеры ведут свои небольшие блоги в уникальном стиле — кто-то учит диджеингу, кто-то делится спортивными лайфхаками и кадрами из путешествий, а кто-то дает советы по воспитанию детей. Все номинанты разные, и за жизнью каждого из них по-настоящему интересно наблюдать. Именно поэтому сделать выбор в пользу одного очень трудно. Но несмотря на сложную задачу, читатели смогли определить победителя — им стала Диляра Вафина с уютным блогом о ремонте собственного дома, рецептах и шитье.

Здесь собралась самая дружная компания: Альбина Закируллина, Даша Куракова, Рашид Османов, Дмитрий Зыков, Татьяна Черногузова, Ярослав Муравьев, Кира Камалова и Адиля Хайбуллина голосовали друг за друга и поддерживали всех номинантов, как одно большое сообщество. Тем не менее, с большим отрывом победил лауреат «Золотой Маски» и премии имени Мусы Джалиля Нурбек Батулла — подписчики желали ему победы сильнее всего.

«Слуги народа» для нас — это отзывчивые люди, чья работа — делать Казань и Татарстан лучше. В своих профилях Тимур Нагуманов, Сергей Миронов, Дарья Санникова, Владимир Леонов, Айрат Хайруллин, Руслан Шагалеев, Тимур Сулейманов и Минтимер Нугманов общаются с жителями и отвечают на их вопросы, где бы наши номинанты ни были. С победой же мы поздравляем Помощника Президента РТ Наталию Фишман-Бекмамбетову. Она выигрывает в голосовании второй год подряд.